|

5200は、「明治の機関車コレクション」によると京都鉄道がアメリカ・ピッツバーグ社から2 輌購入したテンダーロコで、後に1 輌は山陽鉄道に譲渡されたとありますので、当然写真などの資料は少ない古典機の一つです。その中で、模型化された図面と「明治の機関車コレクション」の写真を教科書に、いろいろ迷い悩みながら作りました。出来上がりは「わたし流」になってしまいました。

|

|

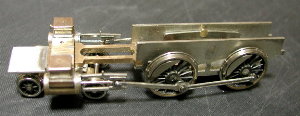

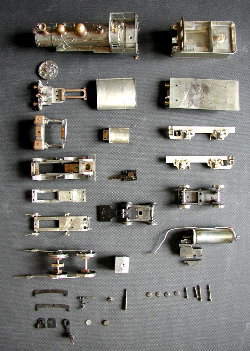

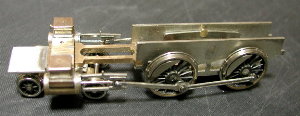

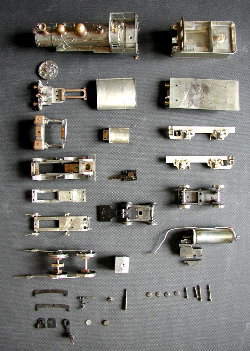

○下回り

・台枠

4-4-0 蒸気の特徴の一つに動輪、先輪間のボイラー下部に空間がありますので、動輪側は、1.0mm厚洋白板を縦型にし、軸受け部は中繰りして透かしを入れ、透かし部分に0.5mm 厚洋白板を重ねて補強しました。

また、先輪側は平面にしシリンダー及びフロントデッキ受けを兼ねて一体化し、2.0mm 厚真鍮板から切り出した接続用アームを取り付け、動輪側とネジ止めにより合体するようにしました。

|

|

|

|

・動輪

5200の動輪径は17.5mm、スポーク数は14本、ウエイトは三日月でありますが、現在手持ちしている動輪の中で動輪径が一致するニワ製 D50用の第一及び第四動輪を使用しました。

ウエイトは三日月形に改修、1 本多いスポークについては目をつぶりました。

ウエイトの改修方法は、タイヤと輪心を軸から抜き、既ウエイトを削り、三日月形に切り出した洋白板を張り付け、同時に第一動輪には「だるまや」製の40:1のギャーを挿入し、位相あわせの上軸を挿入し固定した。

|

|

|

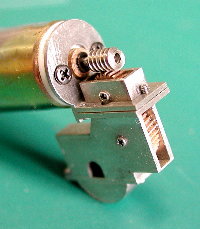

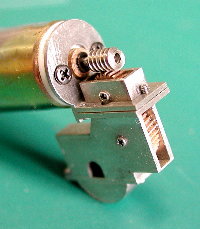

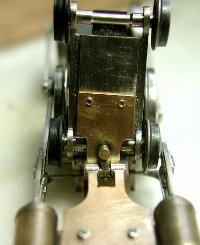

・ギャーボックスとモータ

動輪ギャーを新たに入れ換えたことで、ギャーボックスを0.8mm 厚洋白板から自作しました。

ボイラー内にモータが水平に納まるようギャーボックスには、ピニオンギャー35:1及び24:1を組込みネジで固定しております。

モータは、エンドウ製のキャノンコアレスLN-14 を使用し、第一動輪から煙室方向へ後向きに納めました。このことで動輪上には、ウエイトを補充するスペースが確保され、より安定した走行が期待されますが、さて、いかがなものでしょうか?

|

|

|

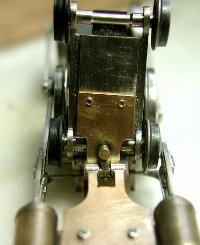

・シリンダーブロック

シリンダーのピストン棒間隔は、24.0mmと決め製作したところスムーズな転がりが得られず、また、その超ガニ股姿に4-4-0 のスマートさは消え、製作意欲を失いそうになりました。

原因は、メーンロットが、第一動輪のそれもサイドロットの内側から出ているため、ロット長が稼げず、クロスヘッドの動きが阻害されたためで、当然転がりにも影響が出てしまいました。

24.mmで製作したシリンダーを23.0mm、22.0mmと順次縮めてロットを取付けてみましたところ、転がりと鑑賞に堪えられるのは22.0mmでしたが、これが後の作業を難しくした原因になってしまいました。

また、ガイドヨークと弁心棒は、脱着が煩雑でいつも組み立て時に忘れられることが多いパーツのため、双方をシリンダーブロックと一体化しました。組立て時に影響が出ることなく、逆にガイドヨークがクロスヘッド挿入の案内役を果たしているので、ひとり悦に入っているところです。

|

|

|

・先輪車

シリンダー間隔を22.0mmに変更したことから起因する先輪車との接触は、5200の製作にとって、悲しさを通り越して諦めの心境でありましたが、何とか解決して前に進みたいとの思いから、次の 2点を試みました。

1 点目は、先輪台車の支点を後車軸上に移し、クロスバーの中央でV字動させ、クロスヘッドへの干渉を極力防ぐように変更しました。その際、先輪台車の支点関節部が前後、左右、上下の動きになるような3D構造を採り入れ、更に、先輪台車のボルスター軸には、3D関節の受けとボイラー前部の重量支持を兼ねた復元スプリングを導入しました。

2 点目は、先輪台車のV字動によるシリンダーブロックの接触には、絶縁側車輪に10.5mmプラ車輪から8.5mmに削り出したタイヤを履かせ接触に対処しました。

接触の回避より接触を認可するという発想の転換により6 番ポイントをクリアーする結果になり満足しております。

|

|

|

・フロントデッキとエンドビーム

端正で整然としている古典機でもよく見ると賑やかな場所がありました。

蒸気送り管を中心にヂャッキーが2台、ランプ受け、つかみ棒、真空ホース、オマケにボイラー支持棒まで鎮座している所、そうですフロントデッキです。

ヂャッキーはニワ製を、真空ホースは珊瑚製を2/3程度に縮小し、他は自作としました。

エンドビームもやはり古典機仕様で、主役のリンク式カプラーは珊瑚製を使い、脇役のバッファーは、特異な形状のため自作としました。

自作するなせば可動式にと、ケーデーカプラー用スプリングを復元に利用しましたが、可動式でも原型を損なわないような製作を心がけました。

|

|

|

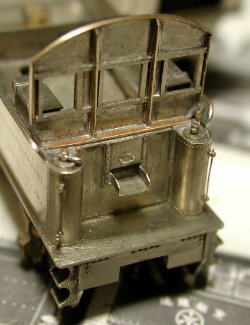

○上回り

上回りは、0.8mm 厚洋白板から切り出したランボードにボイラーとキャブ前妻板のみを固定、キャブについてはネジ止め取り外し式とし、ランボードから上下を分ける構造としました。

|

|

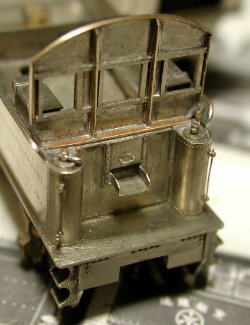

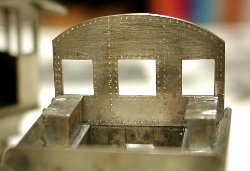

・キャブと屋根

キャブの測板及び妻板は、0.3mm厚洋白板にリベツトを打つた後、窓等の開口部を切り抜き、0.2mm厚洋白板で窓枠を表現し、角を45度にヤスリ半田で組み上げました。

キャブ屋根は、はめ込め式としキャブ内にエコーモデルのキャブインテリアーを施こしました。 天井は、二重構造として間に鉛板を挿入して重量を稼ぎました。

|

|

|

・ボイラー

ボイラーと煙室は、径が異なるため個別に造り、平板から切り出したリングを介して双方を一体化しました。

きれいな円筒形にするために所定のサイズより 5.0mm程大きめの0.3mm 厚洋白板を使用し、予めドーム類、逆止弁ハンドル、ハンドレールノブ等のパーツ取り付け穴を開け、更に煙室はリベットを打出しました。

丸めは、ボイラー径より2.0 〜3.0mm 細い丸棒をガイドにして一気に丸めた後、余分な部分を切除しました。

・煙室前面

クリートは、0.3mm厚板に0.4mm厚、0.5mm幅の帯材をボルト植え込み位置に半田付け、0.3mm線を植込み凹形に切り抜き大まかに成形後、所定の大きさに切りだし、バイスに咥えて形を整える方法をとりました。

|

|

|

|

|

・電気配線

配線の少しでも少なくとの思いで、台枠とドロバーに接点を設け、そこから台枠上部のターミナルへ導き、モータなどへ給電できるようにしました。 また、ヘッドライトへの給電は、モータ尻にダイオード、抵抗、ミクロライト接続用ネジ受けをセットにしたユニットを取り付けそこから配線してあります。

|

|

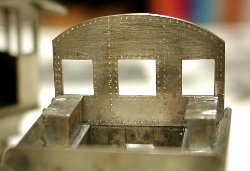

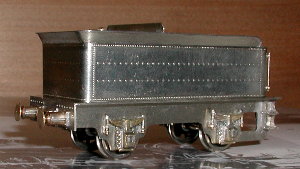

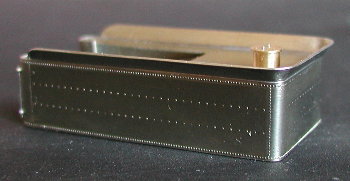

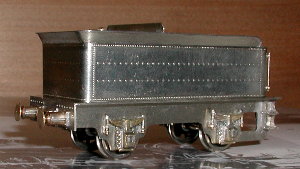

○テンダー

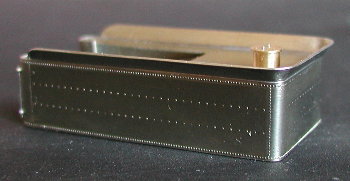

5200製作に挑戦するか否かの鍵になったのが、テンダー側板のリベットと台車の軸受けです。この双方をクリアーすることから5200の製作が始まりました。

・リベット打ち

手製の簡易リベット打ち機は、プロクソンの穴開け機から改造したものを使用しておりますが、付属のXYテーブルの有効長は130mm と短いため、長さ170mm超の側板に打ち込むには途中でセットし直すことになり、それに伴う失敗の数が増えてしまいました。

0.3mm厚洋白板に0.5mm 間隔で打ち続けるリベットは、集中力と根気の戦いで、完了までにかなりの材料と労力と時間を費やしました。

|

|

|

|

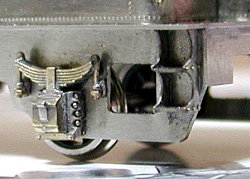

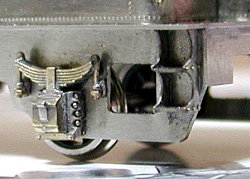

・テンダー台車

第2の難関は台車です。形状からみて自作せざるを得ない代物ですが、少しでも楽するためには、いかに似た代用物を探すかでした。趣友がキープしていた9600用テンダー台車に目を付け、割愛してもらったと言えば恰好がいいですが、実のところフロントデッキのジャッキー類もそうであるように強引さが目立ちました。このパーツを担いバネ、軸箱、側取り付けネジ部、釣掛け、軸箱支持金具をばらばらにした上、小サイズに改修し再組立てしましたが、両側取り付けネジ部と釣掛け部については形状が異なり自作せざるを得ませんでした。

また、テンダー台車の走行安定と集電力アップを図るため、台車内側にロンビックを車軸間と、前車間にそれぞれ施しました。

|

|

|

|

|

○塗装など

塗装の前処理を入念に行った後、マッハのメタルプライマーと艶消し黒を吹付けましたが、今年の7 月、8 月の北海道は高温多湿の日が続き、塗装には1ヵ月近くの時間を費やしました。シリンダー前後蓋及び塗装前に予め半田処理した切抜きナンバーを磨き出し、窓ガラス、ライトレンズなど最後の仕上げを行い完成としました。

|

|