|

【伝蔵荘日誌】2018年11月23日: 膀胱ガン発症の衝撃 GP生

11月は2つのガン検診が予定されていた。6年近く前に発症し、2年半前に治療が終わった前立腺ガンの6ヶ月定期検診と、この7月に手術をした腎盂ガンの3ヶ月検診である。前立腺ガンの検診は、放射線科と泌尿器科の2科にまたがっている。いずれも一週間前に、尿検査、血液検査、胸部及び腹部CT検査は済ませており、検診当日は膀胱内視鏡による検査を残すのみであった。 放射線科での前立腺ガンの検診では、PSA値は0.12であった。PSAが2.0を超えれば再発との診断が下される。放射線科の主治医は、今後PSAは少し上昇するが、0.2を超えることなく、その後は減少傾向に転じて安定するであろうとの嬉しい診断であった。前立腺ガンの摘出手術や放射線治療を行った何人もの知人が、再発の憂き目に遭っている。平成26年2月に放射線治療が終わり、その後2年間ホルモン療法を行った。定期検診は5年間継続し、この間PSA値が安定すれば完治と診断されることになる。色々な副作用に悩まされたものの、このまま後2年半経過すれば、通院終了となる。 放射線科の診察を終えて泌尿器科に向かった。泌尿器科では、CT検査により各臓器への腎盂ガン転移の有無の確認と、膀胱内視鏡による膀胱内膜検査が主眼である。尿道に潤滑剤を注入してから内視鏡を挿入する膀胱内視鏡検査は、何回行っても慣れる事は無い。腹部下部に独特の圧迫痛が押し寄せてくるからだ。検査中、泌尿器科の主治医は「膀胱内膜に腫瘍があります。詳しい事は診察室で説明します。」と衝撃的な言葉を発した。7月末の腎臓摘出手術前の検査では異常無しとの診断を受けていたのだから、晴天の霹靂である。腎盂ガンは同じ内膜組成である尿管と膀胱に転移しやすい傾向があるとの説明を受けていたが、まさかの思いであった。

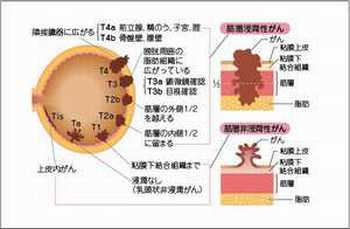

主治医の診断は、膀胱内膜に直径1㎝弱の腫瘍が5個ほど存在している、恐らく初期のガン腫瘍であると思われるということであった。腎盂ガン発覚前、激しい血尿に見舞われた時、膀胱内視鏡検査は行ったが、腫瘍は見つかっていない。ただ膀胱は前立腺の放射線治療の後遺症で、粘膜と血管の一部が正常状態で無いとの説明は受けてはいた。腎盂ガンの入院時の精密検査では、内視鏡を腎盂まで挿入している。この時も、途中の臓器や尿管全てを観察している筈だが、腎盂以外に異常は確認されていなかった。それなのに、初期とは言え4ヶ月足らずで、何故1㎝弱の腫瘍が発生したのだろうか。 主治医の説明では、転移では無いとのことだ。腎盂ガンも転移の可能性が極めて低く、局所に留まる初期のガンであった。3ヶ月半前の腎臓摘出手術で、何らかの事情でガン細胞がこぼれ落ちたとしても、僅かな期間で1㎝弱の大きさまで増殖するとは考えられない。主治医の話では、腎盂ガンは腎臓ガンの中でも症例が極めて少なく、医学的に解明されていないことも多いとのことであった。転移でないとすれば、原発性のガンと言うことになる。 前立腺ガンの放射線治療は、前立腺に20本の中空針を刺し、その中に強力な放射性物質を循環させて行った。ガン細胞は前立腺の周辺部に発生しているため、中空針は前立腺を突き抜け、密着する膀胱内に針の先端部が飛び出しているはずだ。その結果、被爆により膀胱内膜に変成が生じた。放射線の影響で、膀胱内膜の一部がガン化したとは考えられないだろうか。1カ所では無く、5カ所も点在しているのは、その証では無いかと想像している。自分の前立腺ガンは、周囲の臓器に浸潤している可能性があり、手術では再発を防止出来ないため最新の放射線治療法が選択された。腎盂ガンの発生原因が医学的には不明にしても、前立腺ガン検査時、複数回のCTや骨への転移を調べる骨シンチ検査時の強いX線照射が、自分の弱点である腎臓で発ガンさせた可能性は否定できない。すべて推論である。すべての出発点が前立腺ガンにあるにしても、最善の治療を選択した以上、現状を受け入れ、次の段階に如何に進むかを考えるのが現実的であろう。 膀胱ガンはガン細胞が何処まで浸潤しているかで、幾つかのステージに分類され、それぞれの治療法が確立されている。1期は膀胱粘膜下層にまで及んでいる場合、Ⅱ期は粘膜下の筋肉層に留まる場合、Ⅲ期は膀胱壁を越えているが隣接臓器に及んでいない場合、Ⅳ期は隣接臓器に浸潤しているか、リンパ節や肺に転移がある場合である。1期は内視鏡による切除で治療可であるが、Ⅱ期・Ⅲ期は膀胱全摘、Ⅳ期は化学療法か放射線治療しか手段が無いようだ。1期の前に2つのステージがあり、膀胱上皮に留まる一番軽い場合は、膀胱内に抗ガン剤を注入しての治療が可能で有り、粘膜に留まるステージだと内視鏡によるガン腫瘍の切除+抗ガン剤治療になるようだ。

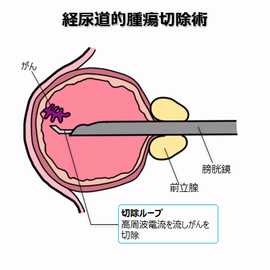

自分の膀胱ガンは、癌巣が粘膜に留まる1期の前のステージであると説明された。膀胱の写真を見せられ説明されたが、所謂ポリープは見られず、腫瘍部が周辺部より少し赤色を呈し、盛り上がっている感じであった。主治医の説明が無ければ、素人目には何処が腫瘍かの判別は難しいと感じた程であった。治療法は下半身の麻酔下で、手術用内視鏡を尿道から挿入して腫瘍部を切除する「経尿道的膀胱腫瘍切除術」と呼ばれる名前の手術である。切除した跡は電気で焼き止血をするとの説明であった。肉眼で確認できない極小腫瘍の治療のため、抗ガン剤をカテーテルで膀胱に注入するそうだ。退院後も、一週間に一度、抗ガン剤治療のため5~8回通院することになりそうだ。 治療は5,6日の入院で済みそうだが、如何なる治療でも副作用は避けて通れない。主治医によれば、術後の発熱で38度C以上の高熱を発すること、次いで術後2~4週間切除部から出血することがあること等だが、想定内だ。腫瘍の状態が予想と違っていたり、膀胱の粘膜が極端に薄かったりした場合、最悪膀胱に穴が空くことがあると、恐ろしい事を言われた。この場合、開腹して穴を塞ぐことになる。主治医はまた、「貴方の尿道に細い所があるので広げる必要がある」とも言われた。手術用内視鏡は、膀胱内視鏡より遙かに太いとのことだ。下半身麻酔下では痛みは感じなくとも、意識が明白なのは辛い事でもある。 問題は術後の再発である。主治医の説明によれば、ガンが粘膜下層にまで留まっている場合、内視鏡的切除で治癒する事が期待はできるものの、手術だけでは2年以内に再発する確率は50%とのことだ。再発防止の目的で抗ガン剤を膀胱内に注入する治療を行っても、再発率は20~30%に留まるそうだ。従って、最初の2年間は3ヶ月毎、3年目は6ヶ月、以降1年毎の定期検査が必要になる。膀胱ガンは極めて厄介な病気である。 なぜ今回膀胱にガンが発症したのかと詮索しても、医学的に証明は難しいようだ。加齢を重ね、齢80歳に近くなると、身体上の予期せぬ不都合はいつでも起こると覚悟していなければならないだろう。フジテレビの小倉さんは、最近膀胱の全摘を行ったはずだが、テレビで見る姿はそれと感じさせない。流石プロフェッショナルである。今回の自分の場合、4ヶ月前に兆候のなかった腫瘍が突然出現した感じでいる。幸い、初期中の初期であるから、完治の可能性は高いと信じたい。治療結果を術前にあれこれ心配することは無意味であろう。 主治医から膀胱腫瘍を告げられた時はまさかの思いに駆られたが、直ぐに平常心を取り戻した。主治医の説明を聞きながら、次ぎ次に疑問点が湧いてきた。その都度、質問をぶつけることになるが、主治医は真正面から答えてくれた。自身の病を出来るだけ客観的に捉え理解することが、病に際して平常心を保つ要諦であると思っている。病状、治療法、副作用、術後の状態、再発の可能性とその対応法、そして術後の生活のあり方等を考え理解することが、心身共に病を克服する大事であると考えている。幸い、泌尿器を除いて身体異常は現れていない。入院手続きで常用薬の質問を受けたが、一切無と答えると、ほんとですかと不思議がられた。それでも、人は誰しも身体上の弱点を有している。自分の弱点は、泌尿器系にある事は明確である。入院、手術は今月末である。できるだけ早く、治療を行いたいとの自分の要望に、主治医が応えてくれ、手術室担当と交渉して押し込んでくれた結果である。術後に想定外の事が起こることは覚悟しなければならないだろう。出来る事なら正月だけは、平穏に過ごしたいと願っている。 |