2013年1月24日: 小林旭と人生の哀愁 GP生

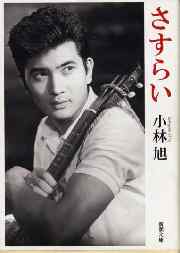

「夜がまた来る 思い出つれて 俺を泣かせに 足音もなく なにをいまさら つらくはないが 旅の灯りが 遠く遠くうるむよ」は、言わずと知れた小林旭の名曲「さすらい」の第一章節だ。 昭和35年の日活映画「流れ者」シリーズ第三作目の主題歌である。 原曲は大東亜戦争時の南方戦線で、兵士たちの愛唱歌「ギハロの浜辺」で、そのメロディーを補作、編曲したものだと言う。 昭和35年は自分が長い浪人生活から解放され、仙台生活が始まった記憶に残る年だ。 当時、マイトガイ、小林旭には興味も関心もなかったが、此のメロディーだけは強く心に残っている。

「夜がまた来る 思い出つれて 俺を泣かせに 足音もなく なにをいまさら つらくはないが 旅の灯りが 遠く遠くうるむよ」は、言わずと知れた小林旭の名曲「さすらい」の第一章節だ。 昭和35年の日活映画「流れ者」シリーズ第三作目の主題歌である。 原曲は大東亜戦争時の南方戦線で、兵士たちの愛唱歌「ギハロの浜辺」で、そのメロディーを補作、編曲したものだと言う。 昭和35年は自分が長い浪人生活から解放され、仙台生活が始まった記憶に残る年だ。 当時、マイトガイ、小林旭には興味も関心もなかったが、此のメロディーだけは強く心に残っている。車のHDに何枚ものCDを録音し、ドライブのたびに聞くのが習い性になったのは、いつ頃の事だろうか。 特に長距離ドライブでの独り旅の際は、必須のアイテムとなる。 最近では小林旭を聞くことが多い。 東北自動車道を夜間、仙台に向けて独りハンドルを握り、「さすらい」や「北帰行」を聞くと、何故か、何十年も前の仙台での生活や瀬峰寮時代が思い出され、郷愁の想いに胸が満たされる。

小林旭は石原裕次郎と共に、黄金期の日活を支えたスターだ。 当時は日活映画には、興味は全くなく、ましてや小林旭の歌に気をそそられる事などなかった。 関心を持ったのは、昭和50年にリリースされた「昔の名前で出ています」がヒットしたのが契機だったのかもしれない。 ゴルフ場や映画プロダクション等の経営失敗により、14億円もの借金を背負い、俳優としても歌手としても、世間から忘れられた小林旭が、この歌により蘇った。 作詞は星野哲郎、作曲叶弦大によるこの歌は、京都・神戸と流れ歩き、昔の「あなた」との思い出の地、横浜に戻った酒場女の哀愁を歌ったものだ。

「流れ女のさいごの止まり木に あなたが止まってくれるの待つは、 昔の名前で出ています」は最後の決め文句だ。 別れた男の似顔絵をボトルに描き、昔の名前で「ひろみの命」と添え書きする女心の哀れさを、小林旭独特の高音で切々と歌い上げている。 「昔の名前で出ています」とは、直近の苦難から這い上がってきた自分自身と重ね合わせて、歌っている様にも思える。 挫折し、塗炭の苦しみの中で、もがいてきた彼だからこそ、聞く人の琴線に触れる歌声になるのかもしれない。 「ひろみ」と昔の名前に戻っても、彼女が待ちわびる「あの人」が、再び止まり木に止まってくれる事は、叶わぬ夢となることを歌は暗示している。 しかも、流れ生活から足を洗えぬ予感が、聞く人の胸に哀歓の想いを抱かせる。

「流れ女のさいごの止まり木に あなたが止まってくれるの待つは、 昔の名前で出ています」は最後の決め文句だ。 別れた男の似顔絵をボトルに描き、昔の名前で「ひろみの命」と添え書きする女心の哀れさを、小林旭独特の高音で切々と歌い上げている。 「昔の名前で出ています」とは、直近の苦難から這い上がってきた自分自身と重ね合わせて、歌っている様にも思える。 挫折し、塗炭の苦しみの中で、もがいてきた彼だからこそ、聞く人の琴線に触れる歌声になるのかもしれない。 「ひろみ」と昔の名前に戻っても、彼女が待ちわびる「あの人」が、再び止まり木に止まってくれる事は、叶わぬ夢となることを歌は暗示している。 しかも、流れ生活から足を洗えぬ予感が、聞く人の胸に哀歓の想いを抱かせる。小林旭の歌には、女性の名前が大きな意味を持っものが多い。 「純子」は「ついてくるかい」、「ごめんね」に続く、男と女のドラマを歌った第三作目の曲だ。 かって、情を交わした愛しい人の便りを、風のうわさで聞いて、心配する男の優しくも哀しい心情を歌っている。 三曲とも、作詞作曲は遠藤実だ。 「ついてくるかい」では、「何も聞かないで欲しい、過去があり、色々な噂があり、財産は何も無い」僕を、可愛い瞳で見つめる彼女に対して、「ついてきてほしい」と想いをこめて訴える男の心情を歌っている。 最後に願いが叶って、「あしたからふたり どこまでもふたり」と歌っても、二人の将来に幸せの色を感じる事は出来ない。

次の「ごめんね」では、一緒になって暮らしても、「幸福をあげられず、君を泣かせて、苦労かけるね」と心の中で詫びる、やるせない男の心を歌っている。 最後の歌詞は「夜の酒場で つらいだろうな 酒にやつれて 酒にやつれて ほんとうに ごめんね」と、水商売で生活の糧を稼ぐ、やつれた彼女の寝顔に語りかける所で終わっている。 結局、二人の生活は終焉を迎えた。 風の噂では、別れた「純子」は幸せな生活を送ってはいない。 他の男にだまされているのを心配しても、純子を幸せにする力のない彼は、「負けちゃいけない 純子 純子 待ってておくれ」と自らの心に語る事しかできない。 人生に挫折した男の哀れさが胸を打つ。

「しのぶと言う名はついてなかったわ 千草と言う名は 不幸だったわ 遠い過去から戻って来たことを あきこと言う名で お知らせします」は、「私の名前が変わります」の一節だ。 小林旭の歌に登場する女性の名前、「しのぶ」、「千草」は不幸の代名詞の様に歌われている。 「あきこ」の名は希望に燃え、再出発する女性の名前として登場する。 けれど、「あきこ」の名で歌われても、先の見えないのが人生である如く、望むような幸福は得られそうにない余韻を残す。

「しのぶと言う名はついてなかったわ 千草と言う名は 不幸だったわ 遠い過去から戻って来たことを あきこと言う名で お知らせします」は、「私の名前が変わります」の一節だ。 小林旭の歌に登場する女性の名前、「しのぶ」、「千草」は不幸の代名詞の様に歌われている。 「あきこ」の名は希望に燃え、再出発する女性の名前として登場する。 けれど、「あきこ」の名で歌われても、先の見えないのが人生である如く、望むような幸福は得られそうにない余韻を残す。現在、数ある東京のターミナル駅の一つに過ぎない「上野駅」は、かって、郷愁を持って語られていた時代が有った。 中学卒業生の「集団就職」なる言葉が死語となったのはいつ頃の事だろうか。 記憶は定かではない。 歌謡曲「ああ上野駅」は、中学を卒業して上京し、苦労して歌手になり成功した井沢八郎だからこそ、東北、北海道の田舎からの長旅の終点であり、自分達の人生の出発点となった上野駅を万感の想いを込めて歌えたのだろう。 日本の高度成長を陰から支えた、彼等、彼女達も既に、齢70歳前後になってしまった。

自分にとっても、上野駅は 新たな人生の出発の駅として心に刻まれている。 昭和30年代、東京以外の大学に進学する者を、「都落ち」と蔑視する風潮があった。 これも現在では死語だ。 当時、仙台へは、上野駅から夜行列車で11時間を要する遠隔地であった。 夜行列車で眠れぬまま、東京の街灯りを眺めていると、「窓は夜露に濡れて 都既に遠のく 北へ帰る旅人一人 涙流れてやまず」の「北帰行」の一節が、胸にしっくりと落ち着いたものだ。

「北帰行」は小林旭が昭和36年に歌い、大ヒットした曲だ。 昭和16年、旧制旅順高等学校の学生が、女学生とデートし寮に帰ったところ、教官に見つかり、素行不良として退校処分になった。 この学生が旅順を去るに当たり、惜別の歌として「北帰行」を残したと言う。 この歌が原曲だ。 自分達が仙台に居た頃は、歌声喫茶で盛んに歌われていた。 旅順高校生が作った正調北帰行の二番の歌詞に、「建大一高旅高 追われ闇を旅ゆく。 酌めど尽きぬ恨みの苦杯。 嗟嘆干すによしなし」と言う北帰行の神髄にあたる歌詞がある。 さすが旧制高校生が作っただけあって 小林旭の演歌「北帰行」とは異質の格調の高さがある。 これ等の学校名も歴史上の名前になってしまった。 この学生の心情は今の学生達には理解の外だろう。 若者に「北帰行」が歌われることは此れからも無いだろう。 歌声喫茶すら既に過去に消え去った。

「北帰行」は小林旭が昭和36年に歌い、大ヒットした曲だ。 昭和16年、旧制旅順高等学校の学生が、女学生とデートし寮に帰ったところ、教官に見つかり、素行不良として退校処分になった。 この学生が旅順を去るに当たり、惜別の歌として「北帰行」を残したと言う。 この歌が原曲だ。 自分達が仙台に居た頃は、歌声喫茶で盛んに歌われていた。 旅順高校生が作った正調北帰行の二番の歌詞に、「建大一高旅高 追われ闇を旅ゆく。 酌めど尽きぬ恨みの苦杯。 嗟嘆干すによしなし」と言う北帰行の神髄にあたる歌詞がある。 さすが旧制高校生が作っただけあって 小林旭の演歌「北帰行」とは異質の格調の高さがある。 これ等の学校名も歴史上の名前になってしまった。 この学生の心情は今の学生達には理解の外だろう。 若者に「北帰行」が歌われることは此れからも無いだろう。 歌声喫茶すら既に過去に消え去った。「南」は暖かさ、明るさ、豊かさの象徴だ。 「北」には、その逆の想いを感じる。 小林旭の歌には、「北」をテーマにしたものが多い。 挫折、失恋、希望無き明日、寂しさ、孤独等が繰り返し歌われている。 当時、夜汽車で仙台に向うことは、自分にとって希望の象徴みたいなものであった。 それでも、上野発の鈍行列車が赤羽、大宮を過ぎたあたりで車窓から見える街灯りに、「窓は夜露に濡れて 都すでに遠のく」に似た感慨がこみあげたものだ。 北帰行の最後の歌詞、「いまは黙して行かん。 何をまた語るべき。 さらば祖国わが故郷よ。 あすは異郷の旅路」は、仙台から鈍行列車で1時間30分を要する岩手県の県境に近い瀬峰寮に居を移した時も、仙台発夜8時35分の最終列車で帰寮する車窓からの夜景に、同じ想いを感じたものだ。

現役時代は仕事の重圧を撥ね返し、己の信じる道に邁進できた。 家庭では一家の主として、妻子の生活全ての責任を受け止めた。 人生の行く末や将来の生活などは霞の彼方だ。 己の過去を振り返る余裕はない。 現実を如何に生きるかが大問題だ。若さゆえ健康問題は意識の外だった。 しかし、加齢を重ねるにつれ、目先の問題に加えて、近い将来あり得べき問題も現実として姿を現す。

齢70歳を過ぎれば、朧げながら自分の人生の終末が見えてくるものだ。 けれど、これから如何なる曲折を辿るかは分からないし、何年先に終焉を迎えるかも分からない。 幾つになっても、この先に生じる具体が分からないのが人生だ。 生まれて来た時も一人。 特別な事故でもない限り、死ぬ時も一人だ。 自分は日常生活の中では、妻子、孫が居り、少なくとも円満な家庭生活を営なんでいる。 それでも、夜一人ベットで目をつむる時、自分の心は、自分だけにしか存在しない事に想いが致る。 人は孤独には耐えられず、群れを作り心の安定を保つ努力をするにしても、自分の心の奥底は自分にしか分からない。 人は本来孤独な存在なのかもしれない。

齢70歳を過ぎれば、朧げながら自分の人生の終末が見えてくるものだ。 けれど、これから如何なる曲折を辿るかは分からないし、何年先に終焉を迎えるかも分からない。 幾つになっても、この先に生じる具体が分からないのが人生だ。 生まれて来た時も一人。 特別な事故でもない限り、死ぬ時も一人だ。 自分は日常生活の中では、妻子、孫が居り、少なくとも円満な家庭生活を営なんでいる。 それでも、夜一人ベットで目をつむる時、自分の心は、自分だけにしか存在しない事に想いが致る。 人は孤独には耐えられず、群れを作り心の安定を保つ努力をするにしても、自分の心の奥底は自分にしか分からない。 人は本来孤独な存在なのかもしれない。そんな想いに駆られる年齢を迎えたからこそ、独り夜道でハンドルを握る時、小林旭独特の歌声と、普段であれば何も感じないフレーズが心に浸み込み、虚飾雑念が消し去られて、心に哀愁の想いが満ちてくるのかもしれない。 これは寂しさではない。 安らかで満ち足りた安息感に似た感覚だ。 孤独の中の平穏と言えるのかもしれない。

歳を取っても、生きていく上の悩みや苦労は尽きる事は無い。 一つ解決しても、直ぐに次の問題が現れる。 70歳を過ぎても、悠々自適の生活は夢のまた夢だ。 これは、どの様にあがいても、換えることのできない運命であるとすれば、甘んじて受けるしかない。 そんな時、自分の疲れた心をほぐし、生きてきた昔に郷愁を誘う小林旭の哀愁歌は、挫折し、明日が見えない男と女の心情を歌い上げているだけに、自分の心に共鳴するのかもしれない。 彼の歌を聞くことは、自分にとって他では味わうことが出来ない一服の清涼剤であるようだ。

「あとをふりむきゃ こころ細いよ それでなくとも 遥かな旅路 いつになったら この淋しさが 消える日がある 今日も今日も旅行く」は「さすらい」の最後の歌詞だ。 作詞者西沢爽の人生観なのだろうか。 果てることない人生の寂しさを小林旭は歌い上げている。 無常の人生を如何にすれば有情のそれに換えられるのかと、問いかけている様にも思える。 当分の間、小林旭の高音が車中に響き亘ることだろう。