2011年2月19日: 高齢者の健康管理 GP生

マスメディアによれば、現在インフルエンザの流行がピークを迎えつつあるとのことだ。 低温と記録的な乾燥状態の継続を考えれば当然の事だろう。 我が家でも、息子夫婦と下の孫が「新型」に感染した。 彼らの回復後に、上の孫が「A型」に感染して現在安静加療中である。 我々高齢者夫婦は現在のところ異常はない。 小学生の孫二人は別にして、30台で元気盛りの息子たち夫婦が罹患して、何故年寄り二人が元気でいるのかは考えてみる必要がある。 「高齢者は長い人生の中で、体内に色々な病原菌を取り込んできた結果、これ等に対する抗体が種々存在する。風邪やインフルエンザの抗体も色々取り揃えてあるから抵抗力があるのだ。」と言う人もいる。 しかし高齢者全てが罹患しないわけではないのでこの説は戴けない。

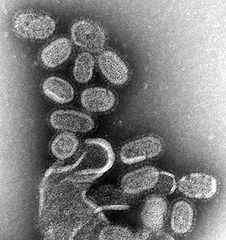

マスメディアによれば、現在インフルエンザの流行がピークを迎えつつあるとのことだ。 低温と記録的な乾燥状態の継続を考えれば当然の事だろう。 我が家でも、息子夫婦と下の孫が「新型」に感染した。 彼らの回復後に、上の孫が「A型」に感染して現在安静加療中である。 我々高齢者夫婦は現在のところ異常はない。 小学生の孫二人は別にして、30台で元気盛りの息子たち夫婦が罹患して、何故年寄り二人が元気でいるのかは考えてみる必要がある。 「高齢者は長い人生の中で、体内に色々な病原菌を取り込んできた結果、これ等に対する抗体が種々存在する。風邪やインフルエンザの抗体も色々取り揃えてあるから抵抗力があるのだ。」と言う人もいる。 しかし高齢者全てが罹患しないわけではないのでこの説は戴けない。人体が細菌やウィルス等の外敵から防御しているのは、人体が有する免疫力に依っている。 幼少時には免疫システムの経験が浅いため、まだ効果的に機能してないから、風邪やインフルエンザに罹り易いのも事実であろう。 高齢者には加齢による免疫システム自体の機能低下が問題である。 身体を構成する全細胞60兆個のうち免疫細胞は2兆個で、その重量は2Kgもある。 そのうち100億個が毎日入れ替わるといわれている。 細胞全体では毎日3000億個以上が死に、同じ数の細胞が生まれる動的平衡を保っているそうだ。 この膨大な数の新陳代謝を維持することで、人が健康を保っていられると思うと厳粛な気持ちにならざるを得ない。

免疫の主体を担っているのは、血液中の白血球であり、これはマクロファージ、顆粒球、リンパ球等で構成されている。 マクロファージは侵入した外敵を取り込み、顆粒球は活性酸素でアタックする。 過剰攻撃がしばしば、周囲の健全な細胞を傷つけてトラブルを起こすことになる。 特に重要なのはリンパ球で、T細胞、B細胞、NK細胞、NK-T細胞等からなっている。 NK細胞はガンなどの細胞を攻撃し、B細胞はT細胞の指令で抗体を作る。 これ等白血球はチームとして働き、免疫系全体を活性化する「インターロイキン」やNK細胞を活性化する「インターフェロン」などのサイトカインを産生することが知られている。 リンパ球は骨髄で産生されるが、40歳ごろから急激に減少し、60歳を過ぎるとさらに激減するといわれている。 かぞえ42歳の厄年はむべなるかなという感じだ。

免疫の主体を担っているのは、血液中の白血球であり、これはマクロファージ、顆粒球、リンパ球等で構成されている。 マクロファージは侵入した外敵を取り込み、顆粒球は活性酸素でアタックする。 過剰攻撃がしばしば、周囲の健全な細胞を傷つけてトラブルを起こすことになる。 特に重要なのはリンパ球で、T細胞、B細胞、NK細胞、NK-T細胞等からなっている。 NK細胞はガンなどの細胞を攻撃し、B細胞はT細胞の指令で抗体を作る。 これ等白血球はチームとして働き、免疫系全体を活性化する「インターロイキン」やNK細胞を活性化する「インターフェロン」などのサイトカインを産生することが知られている。 リンパ球は骨髄で産生されるが、40歳ごろから急激に減少し、60歳を過ぎるとさらに激減するといわれている。 かぞえ42歳の厄年はむべなるかなという感じだ。リンパ球は加齢のみならず、ストレスや過労、睡眠不足、抗生物質、薬の副作用等により産生量が低下する。 高齢者の不規則な生活は命取りになる。 抗がん剤による免疫力の低下は、特に激しいことが知られている。 ガン細胞が縮小しても命をなくす人が多いのは、免疫システムをガタガタにされた結果だ。 免疫力が低下したなかで、ガン細胞が転移すれば、これ等の増殖を妨げるものは何もない。 「抗ガン剤の副作用は発ガンである」とはブラックジョークだと笑ってはいられない。

免疫系の司令塔であるT細胞は胸腺で活性化されるが 20台をピークにして、以降その働きは下降線をたどる。 司令塔の機能低下は、自己と非自己の区別がつかなくなり、自己免疫疾患を引き起こす可能性を顕在化させる。 高齢者が体内に保有する多種の抗体によって、防御システムは若年者より優れていると言えるが、新たな外敵に対しては極めて弱いことになる。 山の仲間の一人であるSK君は現在関節リュウマチに悩まされている。 リュウマチは膠原病の一種で、自分の免疫システムの乱れから自分の関節等を攻撃し、炎症を起こす。 現代医学では完治の方法がない難病の一つだ。 彼は痛みがひどい時は「抗リュウマチ剤」を飲んでいる。 この薬は自分身体の免疫力を低下させることで、攻撃を抑えようとする免疫抑制剤である。 だから、風邪・インフルエンザや肺炎に罹れば、人体防衛力の低下から、命の危機に曝されることになる。 人混みの多い環境は危険極まりないので、ワンゲルの定例OB会にも欠席した。 まつたく他人事とは思えない。

免疫系の司令塔であるT細胞は胸腺で活性化されるが 20台をピークにして、以降その働きは下降線をたどる。 司令塔の機能低下は、自己と非自己の区別がつかなくなり、自己免疫疾患を引き起こす可能性を顕在化させる。 高齢者が体内に保有する多種の抗体によって、防御システムは若年者より優れていると言えるが、新たな外敵に対しては極めて弱いことになる。 山の仲間の一人であるSK君は現在関節リュウマチに悩まされている。 リュウマチは膠原病の一種で、自分の免疫システムの乱れから自分の関節等を攻撃し、炎症を起こす。 現代医学では完治の方法がない難病の一つだ。 彼は痛みがひどい時は「抗リュウマチ剤」を飲んでいる。 この薬は自分身体の免疫力を低下させることで、攻撃を抑えようとする免疫抑制剤である。 だから、風邪・インフルエンザや肺炎に罹れば、人体防衛力の低下から、命の危機に曝されることになる。 人混みの多い環境は危険極まりないので、ワンゲルの定例OB会にも欠席した。 まつたく他人事とは思えない。自分の母は晩年の3年間、認知症を患ってベットと車椅子の生活を余儀なくされた。 後半は介護者の疲労から、養護施設でのショートステイを利用せざるを得なかった。 入所の期間は10日から2週間程度であるが、回を重ねるうちに風邪をひいたり、肺炎を起こしたりすることが多くなった。 最後の1年は肺炎による入退院を何回も繰り返した記憶がある。 母の肺炎は免疫力の低下と誤嚥の結果であった。 自宅で介護していた時は、風邪もひかず、ましてや、肺炎などとは無縁であった。 介護施設と自宅との違いは、自宅では保菌者がいないこともあるが、一番は栄養条件と思っている。 嚥下困難のため食事は全て水とトロミを加えてミキサーにかけていたので、食べられる固形物の量には限度があった。 栄養状態を維持するため、家庭ではプロテインやビタミンのサプリメントを積極的に利用して、一日のタンパク質やビタミンの必要摂取量の確保に努めた。 養護施設では、高タンパク質・高ビタミンの食事は不可能である。

リンパ球を構成するT・B・NK細胞等は骨髄で産生される。 骨髄にある遺伝子情報からこれ等の細胞が作られるシステムは、他の臓器での産生手順とほぼ同様である。 細胞分裂にも、遺伝子情報を転写するのにも、核酸が必要である。 転写した情報により、タンパク質を作るには、必須アミノ酸を中心にした各種アミノ酸と、協力因子たるビタミン・ミネラルが必要十分に供給されなければならない。 免疫細胞等の細胞膜の形成には各種脂肪酸が必要になる。 母が自宅では風邪ひとつひかなかったのは、栄養条件がある程度整えらりていたことの証だと思っている。 息子たち夫婦が、インフルエンザにかかり、我々夫婦が元気でいられるのも、同じことが言える。

リンパ球を構成するT・B・NK細胞等は骨髄で産生される。 骨髄にある遺伝子情報からこれ等の細胞が作られるシステムは、他の臓器での産生手順とほぼ同様である。 細胞分裂にも、遺伝子情報を転写するのにも、核酸が必要である。 転写した情報により、タンパク質を作るには、必須アミノ酸を中心にした各種アミノ酸と、協力因子たるビタミン・ミネラルが必要十分に供給されなければならない。 免疫細胞等の細胞膜の形成には各種脂肪酸が必要になる。 母が自宅では風邪ひとつひかなかったのは、栄養条件がある程度整えらりていたことの証だと思っている。 息子たち夫婦が、インフルエンザにかかり、我々夫婦が元気でいられるのも、同じことが言える。タンパク質の必要量は、体重の1000分の1と言われている。 ただし、プロテインスコアー100のタンパク質が要求されるのだから、かなり努力しないと難しい。 ビタミンの必要量は個人差が大きいから、自分の人体実験で試行錯誤して求めるしかない。 これらの栄養素は免疫力の低下防止のみならず、人の各臓器の活性化とトラブル防止に大きな助けになることは間違いない。 必要量の細胞が毎日確実に再生されるには、必要十分な栄養補給によるしかない。 高齢者はそれでなくとも、新陳代謝の機能が劣っているのだから、せめて材料だけは十分に送りたいものだ。

高齢者が昼飯を日々、カップヌードル程度の食事で過ごすとすれば、自殺行為であろう。 栄養条件が満たされていたとしても、これ等が必要な細胞に運ばれなければならない。 そのためには、血流の活性化が大切で、筋力の衰えは血流に影響するところが非常に大きい。 筋力は運動でしか衰えを防止することも、鍛えることも出来ない。 高齢者にとって定常的な運動は、筋肉以外の臓器の活性化を図る意味でも大切な課題である。 体温が低下すれば細胞レベルでの酵素反応等の代謝が著しく低下し、リンパ球の産生量も免疫機能も低下する。

風邪をひいたときに熱が出るのは、免疫を活性化するための人体の防御反応だ。 ガン患者の体温は、しばしば35度を下回るし、リンパ球の割合が極めて低いことも知られている。 身体の表面ではなく、内臓温度を積極的に高めることで免疫力のアップを図るガン治療法もあるくらいだ。 また、腸内細菌のバランス維持も免疫力の低下防止に欠かせない。 これも、食生活と運動と冷え防止が大事た。 高齢者にとって、自身の免疫力を維持し低下させないために、生活の中で必要な事柄を実行することは大変なことである。 けれど、病を得て医者や薬に頼るより、日々の生活の中で免疫力を高める努力のほうが、副作用の心配なしで生活の質を上げることが出来る。 精神衛生上もはるかに良いと考える。

風邪をひいたときに熱が出るのは、免疫を活性化するための人体の防御反応だ。 ガン患者の体温は、しばしば35度を下回るし、リンパ球の割合が極めて低いことも知られている。 身体の表面ではなく、内臓温度を積極的に高めることで免疫力のアップを図るガン治療法もあるくらいだ。 また、腸内細菌のバランス維持も免疫力の低下防止に欠かせない。 これも、食生活と運動と冷え防止が大事た。 高齢者にとって、自身の免疫力を維持し低下させないために、生活の中で必要な事柄を実行することは大変なことである。 けれど、病を得て医者や薬に頼るより、日々の生活の中で免疫力を高める努力のほうが、副作用の心配なしで生活の質を上げることが出来る。 精神衛生上もはるかに良いと考える。妻は昨年11月にインフルエンザの予防注射を受けたが、自分は免疫力のアップに努めて受けなかった。 自分が予防注射を打たなかったため、インフルエンザに罹ったらウィルスが家庭内に蔓延することになる。「この責任はどうするの」と妻に言われた。 我を通すことで、妻のストレスが増して、彼女の免疫力が低下しても困るので、次回はどうするか考えるつもりでいる。 「ウィルスの型が違ったら、意味ないのに」と心の中では秘かに思っているが。 高齢者にとって残された時間を考えると、これからの人生をどう生きるかは大切な課題である。 人生を生かすも殺すも、心身の健康が必要条件であることは論を待たない。 まずは、親からもらった体を大事に慈しむ努力を惜しんではならないと思っている。