2008年3月19日: チベット騒乱

チベットの混乱が続いている。 ラサのチベット人らが中国の圧政に反発し、デモを行ったところ、公安当局が激しく弾圧し、数百人の死者を出した。 デモや暴動は自治区以外のチベット人にも広がっている。 昨日温家宝首相は、今回の騒ぎはダライ・ラマ14世の策謀であり、中国政府は沈静化に努め、死者は出していないと強弁した。 内外のマスコミをシャットアウトし、詳細な状況は包み隠している。 この種の問題が持ち上がったとき、中国政府がとる常套手段であり、天安門事件を彷彿とさせる。 カナダの軍事専門家は、数少ないラサ市内の映像に最新鋭の軍用装甲車が映っているという。 これだけの騒乱に、中国政府が人民解放軍を使わないはずはない。 天安門はもちろんのこと、59年や88年のチベット動乱の際も、人民解放軍が大活躍をした。

チベットの混乱が続いている。 ラサのチベット人らが中国の圧政に反発し、デモを行ったところ、公安当局が激しく弾圧し、数百人の死者を出した。 デモや暴動は自治区以外のチベット人にも広がっている。 昨日温家宝首相は、今回の騒ぎはダライ・ラマ14世の策謀であり、中国政府は沈静化に努め、死者は出していないと強弁した。 内外のマスコミをシャットアウトし、詳細な状況は包み隠している。 この種の問題が持ち上がったとき、中国政府がとる常套手段であり、天安門事件を彷彿とさせる。 カナダの軍事専門家は、数少ないラサ市内の映像に最新鋭の軍用装甲車が映っているという。 これだけの騒乱に、中国政府が人民解放軍を使わないはずはない。 天安門はもちろんのこと、59年や88年のチベット動乱の際も、人民解放軍が大活躍をした。3年前、チョモランマBCを訪れるため、ラサからシガツェ、シガールを越えてチベット自治区内を旅行した。 その二千キロの車の旅で強く感じたのは、中国のチベット支配には無理があり過ぎるということである。 青海鉄道開通直前で、ラサ市内には駅舎やホテルの建設が盛んに行われていたが、それらを取り仕切るのはすべて漢人(中国人)で、チベット人は見かけない。 ホテルやレストランや商店なども漢人だらけ。 当時ですでにラサ人口の半分以上がチベット人以外の漢人で占められていた。 中国政府はチベットの経済発展はチベット人の生活水準を高めたと言うが、実態はまるで違う。 チベットの人達はほとんどその恩恵に浴していないように見える。 まるで漢人(中国人)による経済侵略の様だ。 ちなみにチベット人はモンゴル人や日本人と同じモンゴロイドで、非モンゴロイド系人種の漢人との違いは一目で分かる。 チベットの人達はいまだに自分らを中国人とは思っていない。 中国人(漢人)のいないところでチベットの人達と話しをすると、そのことがよく分かる。

ラサから第二の都市シガツェまではなんとか舗装道路が通じているが、それより奥地はろくな道路がない。 4WDのランドクルーザーがやっと通れる悪路しかない。 そもそも人口密度が極端に低いチベットでは、人々の移動手段は徒歩である。 奥地の人々は車を持てるような経済力もないし、車で運ぶような財貨もない。 自給自足の生活を続けるチベットの人達は、それで何ら不満も痛痒も感じていない。 ラサやシガツェなど2、3の都市を除き、奥地で工場や倉庫の建物を見かけたことがない。 シガールからネパールのカトマンズまで通じる中尼友好道路はチベットの幹線道路だが、延々何百キロもの間、すれ違う車は1時間にわずか10台程度しかなかった。 人口希薄で、物流がないのだ。 ほとんどが標高4000mを越える高地だから、貧弱な農業牧畜以外産業がない。 日本の数倍の面積に260万人しかいないから、ものを売る商店も顧客もいない。 ほとんどのチベット人の生活は、中国侵攻前の状態と変わっていない。 そのことは旅の途中の村々や人々の生活ぶりを見ればよく分かる。 日本にいて新聞やテレビを見ていただけでは分からない。

ラサから第二の都市シガツェまではなんとか舗装道路が通じているが、それより奥地はろくな道路がない。 4WDのランドクルーザーがやっと通れる悪路しかない。 そもそも人口密度が極端に低いチベットでは、人々の移動手段は徒歩である。 奥地の人々は車を持てるような経済力もないし、車で運ぶような財貨もない。 自給自足の生活を続けるチベットの人達は、それで何ら不満も痛痒も感じていない。 ラサやシガツェなど2、3の都市を除き、奥地で工場や倉庫の建物を見かけたことがない。 シガールからネパールのカトマンズまで通じる中尼友好道路はチベットの幹線道路だが、延々何百キロもの間、すれ違う車は1時間にわずか10台程度しかなかった。 人口希薄で、物流がないのだ。 ほとんどが標高4000mを越える高地だから、貧弱な農業牧畜以外産業がない。 日本の数倍の面積に260万人しかいないから、ものを売る商店も顧客もいない。 ほとんどのチベット人の生活は、中国侵攻前の状態と変わっていない。 そのことは旅の途中の村々や人々の生活ぶりを見ればよく分かる。 日本にいて新聞やテレビを見ていただけでは分からない。中国政府は躍起になって奥地に道路を造ろうとしているが、遅々として進まない。 運ぶべき旅客や貨物がないからだ。 むりやり通した青海鉄道も、青海省ゴルムドから二千キロの舗装された国道も、いざというときの軍事用、もしくは国威発揚が主目的であって、経済効果ははなから度外視なのだ。 青海鉄道開通でラサの観光客は増えたが、一日数往復である。 とてもコストに見合うものではない。 その上恩恵に浴せるのはチベット人ではなく、商売達者な一握りの漢人業者だけである。

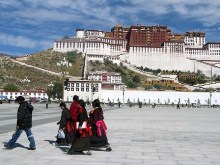

最も無理を感じたのは、チベット伝統の文化と宗教の否定だろう。 チベットの人達は古来チベット仏教を深く信仰している。 信仰が生活の一部になっている。 その信仰の象徴が観音菩薩の化身、歴代ダライ・ラマであり、チベット人の心の拠り所である。 例えれば、日本の天皇陛下に似た存在である。 有名なポタラ宮は古来ダライ・ラマの居城であり、施政の拠点であった。 ダライラマはいわゆる転生霊童であり、仏のお導きによって決まる生き仏である。 中国政府はチベット教の伝統を否定し、1959年のチベット動乱でダライ・ラマ14世をインドに追放した。 支配を徹底するために、ポタラ宮はもちろんチベット全土からダライ・ラマの痕跡を根こそぎ破壊し消去した。 ダライラマの写真や肖像を所持しているだけで厳しく罰せられる。

最も無理を感じたのは、チベット伝統の文化と宗教の否定だろう。 チベットの人達は古来チベット仏教を深く信仰している。 信仰が生活の一部になっている。 その信仰の象徴が観音菩薩の化身、歴代ダライ・ラマであり、チベット人の心の拠り所である。 例えれば、日本の天皇陛下に似た存在である。 有名なポタラ宮は古来ダライ・ラマの居城であり、施政の拠点であった。 ダライラマはいわゆる転生霊童であり、仏のお導きによって決まる生き仏である。 中国政府はチベット教の伝統を否定し、1959年のチベット動乱でダライ・ラマ14世をインドに追放した。 支配を徹底するために、ポタラ宮はもちろんチベット全土からダライ・ラマの痕跡を根こそぎ破壊し消去した。 ダライラマの写真や肖像を所持しているだけで厳しく罰せられる。法輪功の弾圧に見られるように共産主義はもともと宗教を否定している。 チベット人の篤い信仰心は共産党一党独裁の邪魔になる。 チベット教の総本山ジョカン(大昭寺)でもダライ・ラマの写真や肖像はすべて取り去られている。 かわりに江沢民元主席の写真が掲げてある。 ポタラ宮の真ん前に、これ見よがしに巨大な人民解放軍の“開放祈念碑”が建てられている。 いずれもチベット人の心の傷口に塩をすり込むようなむごい仕打ちである。 これではチベットの人達が、中国政府による“チベット開放”を憎しみこそすれ、喜ぶわけがない。 戦後、占領軍が天皇を否定、抹殺し、写真や肖像を所持するだけで罰し、二重橋の真ん前に占領祈念碑を建てたことを想像すれば、日本人にもその無念さが分かるだろう。

日露戦争前の1904年に書かれた河口慧海の「チベット旅行記」や、第二次世界大戦前にチベットに入り、1950年の人民解放軍によるチベット侵攻直前までラサに7年間滞在していたいたドイツ人登山家、ハインリッヒ・ハラーの著書「セブンイヤーズ・インチベット」を読めば、チベットは固有の領土という中国政府の主張が真っ赤な嘘であることが分かる。 慧海が滞在した二十世紀初頭のチベットは完全な鎖国状態にあり、当時の支那政府(清朝政府)の支配下にはなかった。 そのため慧海は支那側からチベットに入国出来ず、ネパール側から五千メートルのヒマラヤ越えという困難を冒さねばならなかった。 支那人と間違えらると追放させるので、滞在中支那語を使わず、にわか覚えのチベット語で通した。 ハラーがラサに滞在中、中国の外交官の滞在が認められず、チベット政府に追い返された記述が出てくる。 その頃のチベットは、ダライ・ラマの治世の元、支那(中国)とは完全に独立した存在だったのだ。

新聞の解説などを読むと、清の時代からチベットは清朝の支配下にあったなどと説明しているが、それはないだろう。 清王朝がチベットに領土的関心を持ち、しばしばちょっかいを出したことは事実だろうがが、支配下に置いたというのは言い過ぎである。 それを言うなら、孫文らが中華民国を立ち上げた1912年まで、中国は異民族、満州族王朝の支配下にあったという方がはるかに正しい。 歴史家はしばしばイデオロギー的思惑で歴史を改竄する。 特に中国史に関してはその傾向が強い。 慧海やハラーのような、虚心坦懐な冒険家の観察眼の方が正しい場合が多々ある。

第二次世界大戦の後、これほどあからさまで大規模な領土侵略は中国政府によるチベット領有以外にはない。 世界はこんな暴虐を既成事実として認めてしまうのだろうか。