「香詩宮の杜 紅い傘の救世主 一」を書いたのは春山清さんと「対局」をするためだったのかも知れない。

《「対局 言葉の予感」 先手 タカユキオバナ 後手 春山

清》展が足利市立美術館で開催されたのは2014年の2月1日から2月23日のことだった。タカユキオバナと春山

清さんが対局し、それがそのまま公開された。

「香詩宮の杜 紅い傘の救世主 一」はその時のチラシに春山

清さんの書「生命は神秘、生体は罪業」と共に掲載されている。この展覧会の論考は足利市立美術館、学芸員の江尻潔さんによって2014年の現代詩手帖7月号に掲載された。

「対局」は勝負事なのに勝ち負けがない。顕れた世界とその背後に潜むもう一つの世界を行きつ戻りつしながら、相手の言葉が自身の言葉に組変わり、イメージと意味が刻々と変化してゆく。個の尊厳と世界の絆が意識と言葉によって変換と再統一を繰り返す躍動の比喩となっている。

1球投げるだけで数百万円の報酬を得る投手、一方、時給800円のウエイトレス、命に優劣があるとは思えなくて、格差の現実に一矢報いるための企てだった。「ロリータ衣装が戦闘服なの」と叫んだあの子の思いに寄り添いたかったのだ。バブルが弾けたあと、傾きかけた日本経済を救ったのはアニメ、ゲーム、コミックを要塞として引き籠った彼らだったのだから。

2013年当時、春山さんはうつ病に苦しんでいた。「目の前の湯呑を右から左に動かすのも嫌なんだ」あんなにも整頓されていた彼の部屋は、本や衣類が散乱し足の踏み場もなかった。何もしてあげられない無力感にさいなまれながらも、その生涯をかけて表現を模索してきた先輩の役に何とかして立ちたかった。何度も訪ね「対局」に誘った。

「この物語を一母音にするとしたらどんな色の母音になると思います?」そういって「香詩宮の杜 紅い傘の救世主 一」の原稿を春山さんに読んでいただいた。丁寧に目を通した後、おもむろに春山さんは言った。「黄色のあ音だね」そこで私は、春山さんの箴言の中から「生命は神秘、生体は罪業」について「緑色のい音に変換します」と返礼した。こんな風に「対局」は始まるのだ。彩色は光を、母音は響きを表し、同じ母音のある側面は光であり、また別の側面は響きであるといった光と響きを併せ持つ象徴的な形に変換したということである。こうすることで音の再変換と言葉としての再統一の可能性を模索するのだ。

未だ私たちが言葉を持たなかった頃、圧倒される自然を目の当たりにするたびに喚声を発してきた。感動のあまり胸を割っていでたこの声が、捉えた世界をたった一音にしてしまったことから、音が世界を内包し、抑えきれぬ感動を響き返す心の化身であることを知った。この感動の一音こそ、発声した瞬間の心そのものに他ならなかった。

話し言葉は音が連続しているのにすぎない。にもかかわらず、それを捉えた私たちの心にイメージと意味が広がるのは、言葉を構成する音が世界を内包した感動の心そのものであり、その感動した心と心が連続している心の絆が言葉だからなのではないのか。絆の意味を問われるなら、私ならこう答える。指先に刺さった小さな棘の痛みを身体全体が癒そうと働く。たった一つの細胞が傷ついただけなのに、だが、その一つの細胞の働きが如何に尊いのかを全ての細胞が知っているのだ。だからどんな辺境で発せられた痛みもすぐに我がものとして捉え癒そうとする。絆とはそういうことだと思う。みんなで作っている社会なのだから私たちもそうあるのが自然なのに。

それまで意味やイメージを発生させていた文章を、強引に彩色した一母音に変換するためには、直感を働かせる意外に手立てがあるまい。答えを導きだしたからといって、それが正しいとも間違っているともいえない。「何故その色の母音にしたのですか?」と尋ねられても「ただ何となく」としか答えようがない。だが私たちには自然に圧倒されるたびに喚声を発してきた音の記憶がその感動と共に心の中に潜在化されている。春山さんもこの潜在化された働きを使ったのだと思う。直感を働かせることで感動の一音を呼び出すことが誰にでもできるのだ。

春山さんに四つの箴言を頼んだ。彼が用意したのは「究極根源を見詰める」「生命は神秘 生態は罪業」「死は至福」「座して死を待つ」だった。これを友人たちに彩色した一母音に変換してもらう。栃木美保さん、菅沼きく枝さん、山田

稔さん、佐竹阿爾さん、加藤直子さん、安藤順健さん、川島健二さん、長重之さんの八人にお願いした。

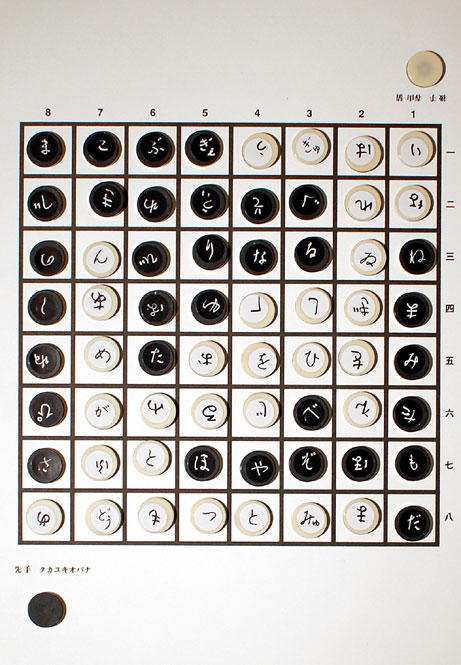

オセロゲームの石は白と黒の面で出来ている。先手のタカユキオバナは黒が表面、白が裏面となる。後手の春山さんは反対に白が表面、黒が裏面である。

春山さんの箴言「究極根源を見詰める」を栃木美保さんが水色のUに変換。そこで、う段のいずれか1音をタカユキオバナは黒面に、春山さんは白面に記す。石の裏面には、任意の音を記す。ゲームが始められるように石を配置する。次に「座して死を待つ」を菅沼きく枝さんがピンク色のOに変換した。そこで、お段のいずれか1音をタカユキオバナは黒面に、春山さんは白面に記す。石の裏面には、任意の音を記す。ゲームが始められるように石を配置し、「対局」が開始された。

一手打つたびに相手の音が自分の音に組み込まれ、聞きなれない言葉に変わる。反転された世界にも同じことが同時に起こっている。手が進むに連れ、石の表と裏が何度も入れ替わる。表の界の音になったかと思うと、次の一手で裏の界に組み込まれたりする。縦、横、斜め、どこからでも読むことができる詩のような世界が生まれては、すぐさま別の読みに様変わりした。音が輪廻するたびに世界もまた生まれ変わるのだ。同じ音がそのたびに微妙に働きを変えた。音の多義性は世界を内包してきた証であろう。表に現れた世界の裏側にもう一つの世界が横たわっているという実感を一つひとつの音が体験していく。この音たちは世界を創るときに個の働きが欠くことができない如何に尊いものなのかを示唆しているように思う。私たちも本来はそうなのだろう。