地方自治体の原発依存を考える。

原子力発電所を立地し、稼働すると地方自治体にはどのくらいの収入が得られるのどろうか。

経済産業省資源エネルギー庁の「電源立地制度の概要 平成15年度大改正後の新たな交付金制度」には「地域の夢を育てる」として次のように書かれている。

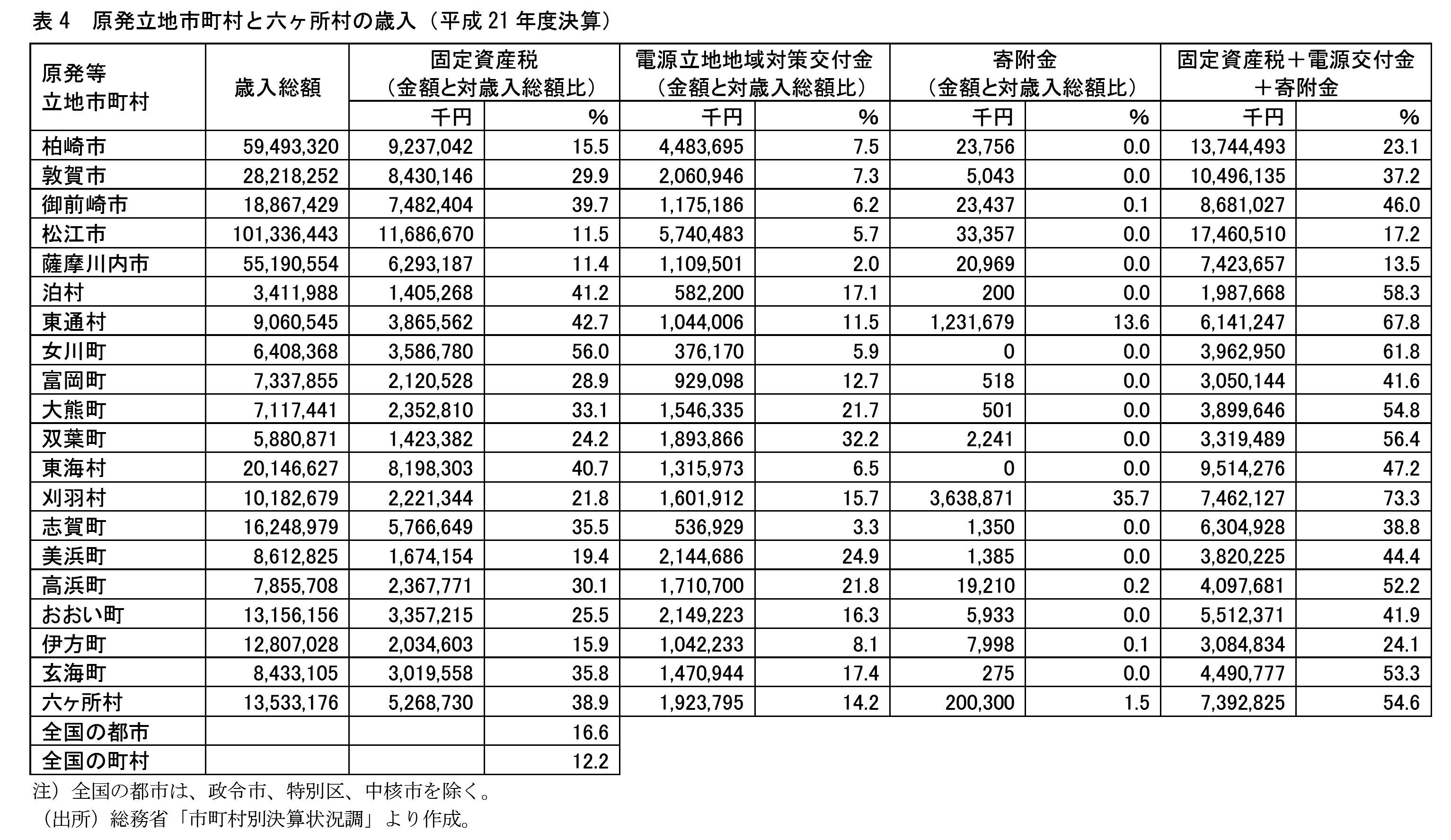

「原子力発電所が建設される市町村等には、様々な財源効果がもたらされます。」「出力135万kWの原子力発電所が建設された場合のその立地市町村等にもたらされる電源立地地域対策交付金や固定資産税についてモデルケースを用いて試算した結果を示します。また、発電所立地によるメリットは、このモデルケースにあげられた交付金以外にも各種交付金や補助金が活用できるほか、建設工事等による経済波及効果も見込まれます。」とし、出力135万kWの原子力発電所の立地にともなう財源効果の試算(運転開始まで10年間〜運転開始翌年度から10年間)建設費 4,500億円 建設期間 7年間とし、次のような図解で示している。

(http://www.enecho.meti.go.jp/topics/images/040329dengenritti.pdf)

[設問]

1.このモデルケースによると原子力発電所を誘致してから20年間の原発による税収の合計はいくらか。また年間の平均の税収はいくらか。

2.モデルケースからどのようなことが見て取れるか箇条書きであげてみよう。

3.原発のある佐賀県玄海町の2010年の最入総額は84億円。原発を一機誘致すると毎年、町の財政の原発による歳入は何%になるか。

4.モデルケースに書かれた「建設工事等による経済波及効果」とは具体的にどんなものがあるかあげてみよう。

[解説] 原発依存財政

環境評価から建設期間10年間で約391億円交付し、運転開始の翌年からの10年間で固定資産税を含めて、約502億円が市町村の収入となる。

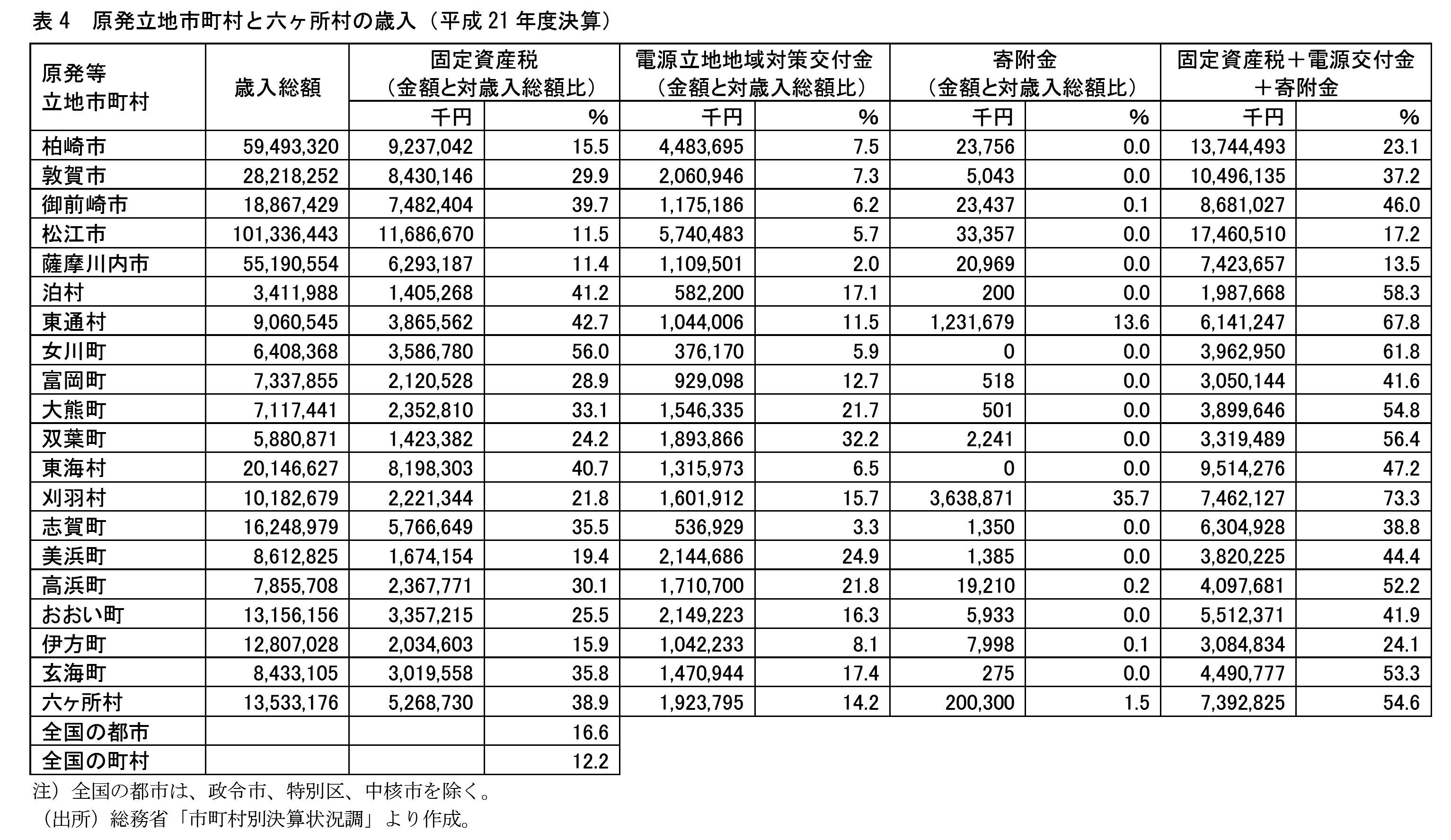

さらに、原発のある市町村の財源は国からの交付金と電力会社の固定資産税だけではない。電力会社からの寄付金も入ってくる。下の表は2009年度の原発のある市町村の決算のその内訳を示すものだ。表によると最も依存度の高いのは新潟県の刈羽村の73%。東京電力の最大級の原発が7機もある日本最大の原発村だが、その寄付金は桁違いだ。「やらせ問題」で有名になった九州電力の佐賀県の玄海町の場合、交付金が約15億円、九州電力からの固定資産税が30億円を合わせると45億円、税収全体の53%だ。人口約6700人の小さな町に原発があるだけで、一人当たり67万円が落ちる。

モデルケースで見て取れるように、工事着工とともに自治体に入る税収は跳ね上がる。工事が始まるので大手ゼネコンだけでなく、下請け業者にも仕事がまわり「原発バブル」が出現する。工事が終わると原発はそれほど雇用は産まないことに気づく。定期検査の時に数ヶ月街は賑わうだけだ。しかしこの時期は税収が多いから、湯水のように行政は税金を使う。インフラ整備から福祉まで行政サービスが提供される。しかし、運転開始から年々税収は減少し、10年後には40億円以上の税収がなくなる。一旦建設された施設の維持費にも税金が必要であるし、豊満なサービスを維持するには次の原発を誘致するしかない。こうして、原発依存の町が作られ、過疎の町村に都市はその危険性を押し付けてきた。

さて、こうして原発のある市町村に与えられる交付金は「電源三法」による税金だ。2009年の交付金は3445億円。財源は電源開発促進税で1kwh当たり0.375円電気料金から徴収されている。毎月の電気料金明細から原発推進にいくら使われているか簡単に計算できる。また、電力会社が支払う固定資産税も元は電気料金であるから、国民は交付金と固定資産税と寄付金すべてを負担している。