40年で原発廃炉とするなら、発電量に対する原発の比率は? 目次へ

1966年、東海村で商業用の原発(既に廃炉)が運転を始めてから、年ごとに何機の原発が運転を開始したかを下のグラフに示した。1985年が最大であるが、2007年以降は新設されていない。国内新設が難しいため、海外への原発輸出に活路を見出そうとする生き残りをかけた策だ。また、興味深いのは70年代80年代90年代と、中期にグラフの山があることだ。10年周期の山はひとつの原発の地方自治体への補助金が激減する周期と一致している。一度原発を誘致すると補助金欲しさにまた原発を新設することになる。原発が麻薬と言われる所以だ。

40年で廃炉をシュミレーションしてみると。2010年の時点で原発は54機、総電力は4911.2万kw。現在、すでに40年を迎えた原発や事故で廃炉となった原発の合計は7機で、その電力の合計は400.9万kwを差し引くと4510.3万kwが2012年の原発の電力設備合計となる。このように新規に原発が建設されず、40年を迎えた年に廃炉にしていった場合、今回被災した原発を含めすべての原発が稼働できると仮定した時の原発の総電力設備の変化を次ページのグラフ1の右側の棒グラフで表した。

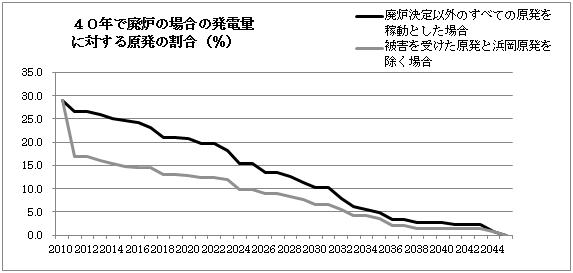

また、2010年の電力に占める原発の割合を29%として、同じように仮定した時の原発の割合をグラフ2に示した。2030年を見るとすでに10%。15%にするには40年以上経った老朽化原発を稼働するということを前提にしている。

ところが実際は、今回の震災で東北から北関東の原発は甚大な損傷を受け、再稼働は困難だ。そうすると失われた電力設備は、まず福島第1第2で909.6万kw、女川で217.4万kw、東海第2で110kw。さらに東海大地震が想定され停止している浜岡原発361.7万kwと2007年の中越沖地震で復旧の見通しのない柏崎刈羽原発2,3,4号機330万kwを加えると全部で1928.7万kwに及ぶ。これらを差し引くと2012年の原発の総電力設備は2862.8万kwで、2010年の58%となる。電力に占める原発の割合29%も17%となる。従って2030年に原発の割合「15%」案というのは、可能な限り原発を動かして、今現在達成できる最大値に近く、脱原発に向けた案ではない。

この計算だと2030年の原発設備の電力合計は1105.2万kw、電力に占める原発の割合6.5%だ。少ないと思われるかもしれない。いや多い。2012年9月現在の原発の総電力は236万kw。原発の割合は4.8%。しかも夏のピーク時も電気は余っていた。

〈グラフ1〉

|

|

原発40年の根拠は

もともと原発は30年程度で廃炉を想定していた。ただ、その根拠は不明だ。例えば鉄筋のマンションは30年を超えるとメインテナンスが大変になる。30年を超えた電車や飛行機、その他の車両を想像してみるといい。配管だらけの原発だ。絶対事故は起してはならない。そこで30年という漠然とした想定はあったのだろう。それは原発が危険だという前提に立ち、安全性を求める姿勢がかつてはあったわけだ。それがいつの間にか原発は40年は運転可能になり。今では40年過ぎても可能という御用学者も出てきた。彼らは原発の老朽化とは言わず、「高経年化」という言葉を使い、どうすれば60年間の運転ができるかという研究を進めている。研究といっても工学的な実験はしない、結論ありきのものだろう。その中心メンバーが関村直人東大教授だ。昨年の3月12日、原発が水素爆発した時にそのことが分からず、「爆発弁のようなものが作動したのではないか」と誤報の根拠になった彼だ。