|

|

| 23:島田 |

東海道を歩く (23:島田宿) 4km

(写真は、私ではありません。 念のため・・・) 念のため・・・)

横浜駅を早朝6:38に出発、前回の続きの六合駅をスタートして島田宿へ向かいます。

島田宿の大井川近く近くまで来ると、往時をしのばせる大井川の川越遺構があります。

遺構には、当時の家屋が復元されています。

家屋の暗闇の中に、冒頭の写真のがっしりした体格の川越人足を見たときは、思わずギョッと

しましたが、当時の雰囲気が良く伝わってきて楽しいです。

(人足は、私の仮装写真ではありません。念のため。 ) )

更にその奥には、川会所(かわかいしょ)が、当時の家屋と共に復元され、川越の業務を行う

役人の人形が置かれています。

川会所で、当時、役人が行っていた川越の業務とは、水位の深浅による賃金の決定や、

川越えの優先順位の決定だったそうです。

川会所には、実際に大名が川越えに使用した御駕籠や蓮台などが展示されています。

大井川は通常で、76センチ(2尺5寸)の水深があり、水深が150センチ(5尺)になると、

一切の川越えが禁止される「川留め」になったそうです。

ひどい時には、1カ月以上の「川留め」もあったそうですから驚き!

1カ月も旅の予定が狂ったらたまりませんよね!

でも、水深150センチの「川留め」のときでも、幕府の公用文書については、20〜30人もの

特別に選ばれた人足が川を越えたそうです。

「東海道中膝栗毛」では、大井川の川越の様子が描かれています。

人足と交渉し、蓮台渡しが800文と吹っかけられた弥次さんと喜多さん。

川会所で、公定料金を決めてもらい、渡ろうとしますが、それでも480文とやや高め。

ならば、値切ってやろうと、脇差2本のうちの1本に、刀のさやにかぶせる袋を長く伸ばして、

大小二本の刀を差している様にみせかけます。

武士の振りをして脅そうとしますが、刀のさやにかぶせた袋が柱につかえて二つに曲がって

バレてしまい、慌てて逃げ出します。

大井川は私の想像以上に大きく、橋を渡るだけで15分もかかります。

島田宿から金谷宿まで約4キロです。

|

|

バスで行く東海道「第6回-1」 (藤枝宿〜島田宿) 2012.915

「23:島田宿」

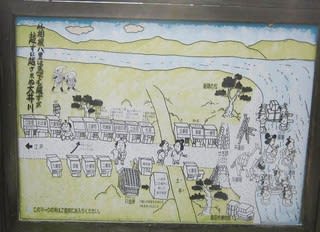

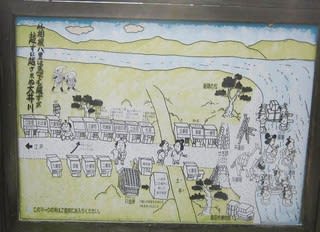

写真の浮世絵は、島田側から金谷側へ渡る大名行列です。

島田宿は、刀鍛冶の町でもあったそうです。

・大井神社

写真の大井神社は、宿場町を大井川の洪水から守る神として、元禄時代に祭られたそうです。

日本三大奇祭のひとつ「帯まつり」(10月中旬の日曜)で有名ですが、写真は、その豪華な

丸帯を大きな太刀につるして歩く大奴の像です。

左腰に大刀、右腰に小刀を差し、豪華な丸帯を、その両刀に掛けて歩きます。

重たそう〜!

大井神社の参道の両脇の石垣は、江戸時代に、川越人足が、大井川原から、毎日1個づつ

運んで作ったそうです。

また、”雲助”と呼ばれ、あまり評判が良くなかった飛脚たちが奉納した石灯籠もあります。

・大井川川越遺跡

写真は、水の深さと川越代金の関係を書いた説明板で、深さにより、約1,500円から

2,800円だったそうです。

面白いのは、相撲取りは無料だったそうです?

その渡り方というのは、チンチン電車ごっこと同じ様に、川越人足が相撲取りの前後に立ち、

相撲取りを縄の輪の中に入れて、歩かせて渡ったそうです(笑い)!

一切の川越えが禁止される「川留め」ですが、1カ月以上の「川留め」もあったため、

急ぎの旅は中山道を利用したらしいです。

弥次さんと喜多さんは、川留めで2日間足止めを食います。

松尾芭蕉も、川留めに遭い、4日間、弟子の塚本如舟の家に逗留して、句を残しています。

明治になるとこの川越人足たちが失業してしまいますが、この失業対策として清水次郎長が

人足を使って清水港を整備したそうです。

・朝顔の松

写真は、浄瑠璃や歌舞伎の「朝顔日記」に出てくる朝顔の松だそうです。

朝顔は、好きになった駒沢次郎左衛門を慕って流浪するうちに視力を失い、大井川の

川止めのために、行き違いになり身投げ自殺をします。

しかし、宿場の主人に助けられ、その後奇跡的に視力が回復します。

その時に、朝顔の目に最初に映ったのがこの朝顔の松だったそうです。

|

|

| 22:藤枝 |

![]() |

24-1:金谷

00:目次へ戻る

|

|

念のため・・・)

念のため・・・)