|

(写真は、1749年創業の銘酒「七賢」)

台ケ原宿は、本陣1、問屋1、旅籠14軒でした。

この地は、「高く平らにして台盤の如く」だったところから「台ケ原」と呼ばれました。

参勤交代の大名は、高島藩(諏訪)、高遠藩、飯田藩の3藩に限られていました。

しかし、1783年の浅間山の大噴火によって、中山道の浅間3宿(軽井沢、沓掛、追分)が壊滅してしまいます。

すると、甲州街道が中山道の迂回路となり、この間は、ここ台ケ原宿も大いに賑わいました。

現在、台ケ原宿の街並みは、建設省の「日本の道百選」に選ばれています。

台ケ原下の交差点で国道20号を横断して、上の写真の「日本の道百選 甲州街道 台ケ原宿」の大きな看板から右手に入って行くと、

左手に下の写真の「石祠 道祖神」が祀られています。

更に進むと上の写真の白州味噌の「永楽屋」と、下の写真のその白州味噌の「織田家」の立派な長塀です。

上の写真は、「信濃屋(旧造り酒屋)」です。

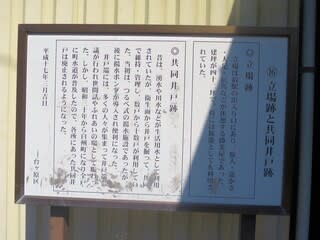

その先は、上の写真の白州手打ち蕎麦の「くぼ田」ですが、その手前右手に下の写真の「立場跡・共同 井戸跡」の解説板があります。

ここには建坪四十二坪の掛茶屋があり、井戸がありました。

井戸は共同で維持管理し、数戸から十数戸で利用しました。

直ぐに上の写真の十字路がありますが、十字路手前の左手には下の写真の「台ケ原宿解説」板と「名水百選の里水飲み場」があります。

この台ケ原宿解説板の辺りが、台ケ原宿の東口でした。

この十字路を越した辺りに、台ケ原宿の宿場の機能が集中していました。

右手に上の写真の「旧小松家(本陣)屋敷」跡があり、塀の前に常夜燈が建っています。

台ケ原宿は、度々、火災に見舞われたので、防火を願って、1867年に、この秋葉大権現の常夜燈が建立されました。

本陣の向いが上の写真の「宮川 脇本陣跡」です。

更に進むと、右手に火の見ヤグラがありますが、その裏は、下の写真の甲州街道台ケ原宿の「ふれあい休憩所」になっています。

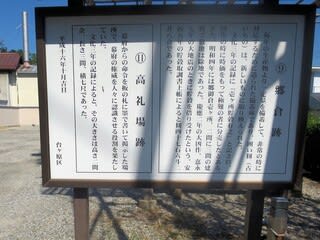

この休憩所の向いが上の写真の「高札場跡」で、その隣が下の写真の「問屋場」跡です。

問屋場には、25人の人足と25匹の馬が用意されていました。

大規模な大名行列のためそれでも足りない場合には、近隣の「助郷」(注)が動員されました。

(注)助郷:問屋場の常備の人馬では不足する場合、その補充のために近隣の村々に課された役務。

問屋場の並びには、非常時に備えて、囲い籾(もみ)を備蓄した「郷倉」もありました。

問屋場の向いで、大きな杉玉が吊り下るのは、1749年創業の銘酒「七賢」の蔵元の「北原家」です。

北原家の先祖は、高遠の出身で、高遠藩の御用商人も勤めました。

その関係で、北原家は、高遠城主から竹林七賢(ちくりんしちけん)の欄間を拝領したので、以来、銘酒を「七賢」と称しました。

七賢とは、三国志の時代に、中国河内郡の竹林で、酒を飲みながら政談を行った七人の賢人のことです。

北原家は、脇本陣も兼ねていましたが、明治時代に入ると北原銀行を開業しました。

また、明治13年の明治天皇本県巡幸の際には行在所になりました。

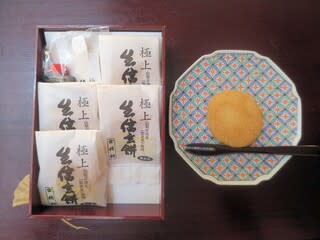

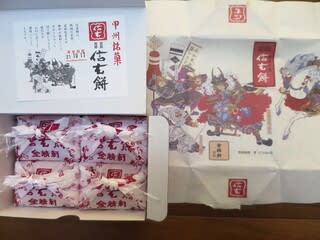

銘酒・七賢の向いには、明治35創業の「元祖・信玄餅」の老舗「金精軒」があります。

金精軒の建物は、1852年に建てられた江戸時代の旅籠です。

金精軒で、上の写真の「生 信玄餅」(5個920円)を買いましたが、生の信玄餅は日持ちがしないので、お土産用に下の写真の

普通の信玄餅(4個670円)も買いました。

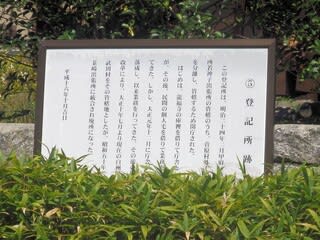

金精軒を出て先へ進むと、石垣と石段がありますが、ここは、明治24年に開庁された登記所の跡です。

右手の一段高い所に田中神社があります。

少し先の左手に、上の写真の「諸国旅人御宿 鶴屋」があります。

この旅籠鶴屋の隣に新築された上の写真の「つるや旅館」がありますが、インターネットで検索すると、甲州街道を歩いている人は、

この新館で1泊する人が多いみたいです。

このつる屋旅館の辺りが、台ケ原宿の西口でした。

|