(写真は、NHK「英雄たちの選択」のスタジオ風景)

「奥の細道」で、どうしても避けることが出来ないテーマが

「芭蕉忍者説」です。

「奥の細道」は、謎をはらんだ2400キロ、5か月にも及ぶ

壮大な旅でした!!

芭蕉は、伊賀の人で、忍者隠密説もある謎多き人物です。

昔から、研究者の間ではその謎が指摘されてきました。

私は、素人なので、この「芭蕉忍者説」が、本当なのか否かは

分かりません。

しかし、奥の細道のバス旅行を通じて、芭蕉の足跡を訪ね歩く

うちに、芭蕉は何でこんな場所に来たんだろう?、と疑問に

思う事柄が多々ありました。

そこで、今回は、私の尊敬する歴史学者で「武士の家計簿」

等の原作者でもある「磯田道史(みちふみ)」の考えを

聞いてみたいと思い、NHK「英雄たちの選択」の「芭蕉

忍者説」のVTRをじっくりと見直しました。

以下は、そのNHK「英雄たちの選択」のそのままの受け売り

です。

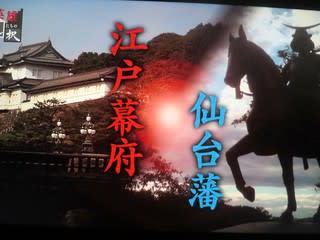

芭蕉が旅をした元禄2年は、幕府と仙台藩の関係が悪化し、

奥州は緊迫した情勢にありました。

幕府は、強大な仙台藩の力を削ぐため、日光東照宮の修理を

命じました。

日光東照宮の修理のために、藩士達の給与の3割以上が削減

されました。

藩内では幕府への不満が積もり、一つ間違えば、謀反も起こり

かねない状況下にありました。

何故この時期に芭蕉は日光と奥州への旅に出たのでしょうか?

芭蕉は、仙台藩領に入ると、これまで頻繁に開いていた句会を

1度も開くことなく、仙台藩領内の歌枕の地も足早に過ぎ去り

ました。

そして、この旅の最大の目的地だった仙台藩領の「平泉」

には、何と!、僅か2時間しか滞在していません。

その一方で、道を間違えた、と言い訳していますが、上の写真

の仙台藩の貿易の拠点だった石巻の港を訪ねています。

(石巻については、「バスで行く・奥の細道:日和山」を

見てね。)

更に、仙台藩の金山があった小黒崎にも、当初は訪ねる予定に

なかったのに急遽立ち寄っています。

(中部大学・岡本教授:幕府の貨幣改鋳実施にあたり、芭蕉は、

仙台藩の金保有状況調査の一端を担っていたと思われる。)

更に、もっと疑わしいのが、同行した弟子の曽良です。

曽良は、のちに、幕府の巡検使随員となり、大名の内情を探る

ための、監視や情報収集を担ったチームの中心人物になって

います。

曽良の旅日記には、奥の細道には記されていない、移動に

掛かった時間などの情報が詳細に記録されていました。

(磯田道史:奥の細道が普通の旅だった、

と考える方が難しい。)

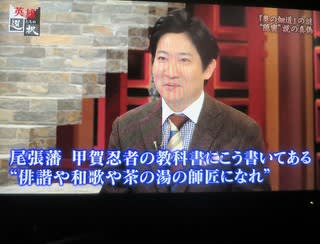

(甲賀忍者の教科書には、「忍者は、俳諧や和歌や茶の湯の

師匠になれ」と書いてある。)

(作家・嵐山光三郎:隠密説というよりも、調査は、

芭蕉にとっては当然の公務だった。)

ps.

最後に、以下に、芭蕉の生い立ちと人物像を付記して

おきます。

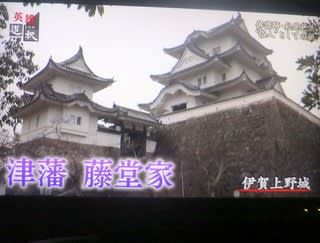

(三重県伊賀市の伊賀上野城)

芭蕉は、津藩の大名である藤堂家が治める伊賀上野で育ち

ました。

芭蕉は、藩の侍大将の息子の藤堂義忠のお側付きでした。

芭蕉が29歳のときに、仕えていた義忠が急死したので、

伊賀上野を出て、江戸・日本橋に移り住みます。

一等地の日本橋に居を構えられたのは、芭蕉が長年仕えた

藤堂家が幕府老中の親戚筋にあたり、江戸では一目置かれて

いたためだそうです。

芭蕉は、日本橋で、新人俳諧師としての一歩を踏み出し

ました。

その一方で、芭蕉は、意外な職業に就いていました?

それは、何と!、神田上水の「水道工事の請負人」だった

のです?!

現在残されている江戸時代のお触書に、「上水道の工事がある

ので、契約している町内は、桃青(芭蕉)に連絡する様に。」

とあります。

芭蕉が、人員、工具の手配、工事中の断水の連絡などを

取り仕切っていた、とありますから驚きです!

(実際の芭蕉をみると、魅力的な俗な部分を持った人で、

政治力もあるし、色気もあるし、リアリストでもあった。)

(白百合女子大・田中教授:俳諧師と水道工事、どちらも

成功した不思議な人物です。)

(国文学者・佐藤勝明:何をやっても如才なくできる有能な

人だった。)

江戸で人脈を広げた芭蕉は、武士、医者の息子、魚問屋の主人

など、様々な職業、家柄の弟子を持つ様になり、芭蕉の句会は

いつも大盛況でした。

ところが、その絶頂期の37歳のとき、芭蕉は、突如として、

日本橋から江戸の外れの深川に隠居してしまいます。

そして、ここ深川から、舟で北千住へ向かい、奥の細道へと

旅立ったのでした。