高宮宿の外れの「犬上川」に掛かる「高宮橋」(無賃橋)を渡ります。

江戸時代には、犬上川は水量が少なかったので、仮橋が設置されていたそうです。

当時、大きな橋の多くは、”橋銭”を徴収するのが普通だったので、”橋銭”を徴収しなかったこの橋は「むちんばし」と呼ばれました。

現在、橋の脇には、「むちんばし」と彫られた大きな道標が残っています。

その「むちんばし」碑の後に、橋を架け替えたときに橋脚から発見されたという御地蔵様を祀ってある「地蔵堂」があります。

広重の「木曽海道69次の内 高宮」は、犬上川の南岸から、高宮宿の家並みを望んで描いています。

絵では、川の水が少ないので、無賃橋の仮橋の橋板が取り外されて、橋脚だけが残っています。

中央の二人の農夫は、高宮布の原料の麻の外皮を剥ぎ取った残りのオガラと呼ばれる茎を、縦長の俵に入れて背負っています。

無賃橋を渡り、法士(ほうぜ)町という珍しい読み方の町を抜けると、松とケヤキの並木が見えて来て、葛籠(つづら)町に入ります。

当時は、ここは立場で、地名の通りに「葛籠(つづら)」や「行李(こうり)」を売る店が多かったそうです。

「葛籠」(つづら)は、「舌切り雀」で、おばあさんが雀から貰ったお礼の宝を入れて背負って帰るあの籠(かご)のことです。

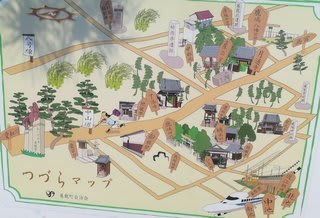

下の写真は、街道沿いに立てられた「つづらマップ」です。

葛籠町を抜けると松並木があり、下の写真の大きな3本のモニュメントの「おいでやす彦根市へ」があります。

歩いてきた米原市と、これから歩く彦根市の境のモニュメントです。

モニュメントの上には、商人風の男、旅姿の女、麻布の原料を入れた円筒形の長い俵を担いだ女の像が乗っています。

街道は、彦根市の「出町」の松とケヤキの並木を抜けて、次の集落の「豊郷」(とよさと)に入ります。

「豊郷」は、江戸時代、高宮宿と愛知川宿の「間の宿」(あいのしゅく)として立場茶屋が設けられ栄えました。

豊郷に入ると直ぐに、豊郷生まれの偉人を紹介している下の写真の「先人を偲ぶ館」がありました。

館内を見学して、この町から、大手総合商社の「伊藤忠商事」と「丸紅」の2社もの創始者を輩出している事を知り驚きました!

更に歩いて行くと、下の写真の「豊郷小学校」がありました。

小学校の前は広大なスペースの前庭と駐車場です。

「丸紅」の番頭だった「古川鉄治郎」は、ここ豊郷町の出身で、私財の大半を寄付して、この小学校を昭和初期に建てたのだそうです。

当時、この白亜の校舎は、“東洋一の教育の殿堂”と言われたそうです。

鉄筋三階建ての校舎とその前庭は、どう見ても広々とした大学のキャンバスで、小学校には見えません!

前庭には、大型観光バスが3台も止まっています。

この小学校は、そんなに有名な観光スポットなのかなあ〜?

豊郷町には、トイレや休憩所が至る所に完備しており、街道歩きには有難い町です!

豊郷小学校の先に、豊郷町役場があり、その左手の「くれない園」に下の写真の「伊藤忠兵衛翁」碑がありました。

その碑には、伊藤忠兵衛の肖像が刻まれています。

「伊藤忠兵衛」は、高宮麻布の行商から身を起こし、神戸に「伊藤忠商事」、大坂に「丸紅」を創設しました。

この辺りの豊郷は、当時、麻の一大産地だったので、 ここの商人の多くが麻の販売で身を起こしましたが、伊藤忠兵衛もその一人でした。

この公園の先に、「伊藤忠兵衛の生家」が”忠兵衛記念館”として公開されていたので入ってみます。

邸内は、忠兵衛が暮らしていた当時のままで残っていました。

(店の間)

(箱階段)

(佛間)

(奥の間)

(当時として珍しかった西洋式バスルーム)

(女中部屋)

(庭)

親切なおばさんが、丁寧に邸内を案内してくれます。

そのおばさんの話だと、伊藤忠商事に今年入社した”新入社員150名全員”が、社員研修の一環として、ここ”伊藤忠の発祥の地”に、間もなく到着するそうです!

”えぇ〜?、おばさん、大変だ!、のんびりと私の案内なんかしている場合ではないですよ!、早く研修受け入れの準備しないと!”

”ええ、でも、先程、全部の部屋の掃除を終わったところだから大丈夫!”

間もなく、大勢の新入社員が来るとあって、準備に大忙しだったであろう案内のおばさんは、普段は非公開の「伊藤忠兵衛の母の隠居部屋」や「離れの茶室」の室内まで親切に案内してくれました。

(隠居部屋)

(離れの茶室)

いや〜、良いタイミングで見学出来ました。

ついでに、おばさんに聞いてみました。

”「豊郷小学校」に、大型観光バスが3台も止まっていましたが、あれは何ですか?”

”あの3台の大型観光バスに乗っているのは「丸紅」の新入社員全員なんですよ。”

”?”

”毎年、「丸紅」の新入社員研修は「豊郷小学校」、「伊藤忠商事」の新入社員研修は「伊藤忠兵衛の生家」と決まっているんですよ。

”

”へ〜!、そうだったんだあ〜。”

伊藤忠兵衛の生家を出て、更に進むと、右手に石で囲った「金田池」の井戸がありますが、江戸時代には、ここの名水が旅人の喉を潤したそうです。

金田池の先に、上の写真の「又十屋敷」がありますが、ここは豪商・藤野喜兵衛の屋敷跡です。

藤野喜兵衛は、江戸時代から明治時代にかけて、北海道で漁業や廻船業を経営した大豪商で、「あけぼの印の缶詰」の創始者です。

また、又十屋敷の入口には、「中山道一里塚跡」の碑がありますが、これは、豊郷町石畑にあった石碑を移設したのだそうです。

又十屋敷の先には、上の写真の「江州音頭発祥の地」という碑が見えて来ます。

この碑の奥にある千樹禅寺のお経に節を付けて踊ったのが江州音頭の始まりだそうです。

その先に歌詰橋があり、歌詰橋を渡ると、もう愛知川宿です。

高宮宿から愛知川宿までは、約8キロです。

|

![]() |