|

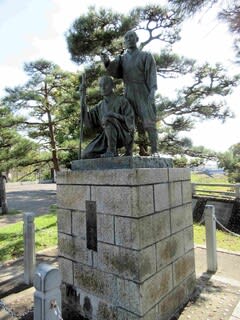

(「玉川上水」の取水口に建つ「玉川兄弟の銅像」)

多摩川河口から53キロのポストからは「羽村大橋」が見えます。

この辺りは、既に「羽村市」です。

「羽村大橋」をくぐります。

「羽村大橋」は、「多摩川」と「玉川上水」の2つの川を一度に渡るため、547メートルもある長い橋になっています。

上記の「羽村大橋」と並んで架かっているのは、上の写真の「羽村堰(せき)下橋」(歩道専用橋)です。

この「羽村堰下橋」の橋の上からは、上流の正面に、上の写真の様に、「玉川上水」の取水口である「羽村堰」が見えます。

「羽村堰下橋」から多摩川の土手道に戻り、少し進むと、もう「玉川上水の取水口」である「羽村堰(せき)」です。

ここは小さな公園になっています。

「玉川上水」は、「江戸の飲料水」を確保するため、「玉川兄弟」の手により、江戸時代初期の1654年に開設されました。

「玉川兄弟」は、ここから四谷大木戸(新宿区)までの「43キロ」もの長い距離を掘り下げて、何と!、「8ケ月」の短期間で「玉川上水」を築きました。

100メートル毎に僅か21センチだけ勾配を下げるという、超高度な測量技術が必要でした。

しかも、高井戸(杉並区)まで築いたところで、工事資金が尽きてしまったので、兄弟は家を売って工面しました。

ここ「羽村堰(せき)」は、「多摩川」の水をせき止めて、「玉川上水」に取り込んでいます。

(江戸時代に、「四谷の大木戸」周辺で使用されていた「玉川上水」の木の水道管。)

「玉川上水」の起点は、ここ「羽村堰」ですが、終点は「四谷の大木戸」(新宿区)です。

「四谷の大木戸」から先の江戸/東京の市中へは、明治31年まで、石や木の水道管を通じて水を供給していました。

(「玉川上水」の「四谷の大木戸」の遺構の詳細については、「甲州街道を歩く・新宿」を見てね。)

上の写真の左側の茅葺屋根の建物は、江戸時代に、水門と上水の管理のために置かれていた「陣屋」を復元したものです。

上の写真は、水神を祭った「玉川水神社」です。

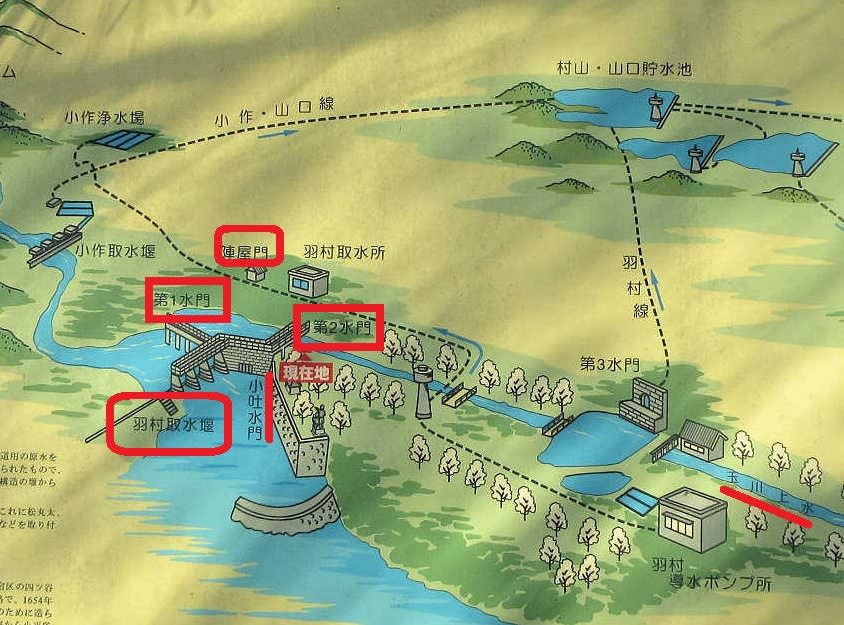

羽村堰は、「投渡堰」(なげわたし ぜき)と「固定堰」との2つの堰で構成されています。

上の写真の3本の太いコンクリート柱が立っている部分が「投渡堰」です。

「投渡堰」は、江戸時代は木製でしたが、明治44年に、下の写真の様に、コンクリート製に造り替えられました。

(明治時代の投渡堰)

「投渡堰」とは、固定的な”堰の支柱”の桁に、仮設材として丸太を柵状に設置したものです。

これは、大雨で多摩川が増水した場合、堰の破壊を回避するために、この堰の丸太を取り払ってしまう仕組みです。

そして、上の写真の左側(赤丸印)の陸地の部分が「固定堰」です。

「固定堰」と「仮設堰(なげわたし ぜき)」を組み合わせた構成の堰は、世界でもここだけだそうです。

上の写真は、「牛枠」で、川の勢いを調整するために、河川敷に点々と置かれていたそうです。

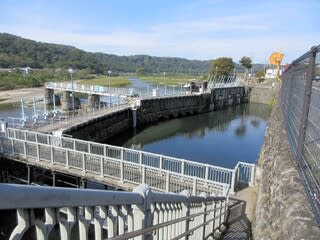

上の写真は、「羽村堰」の「第一水門」で、明治33年に、下部は煉瓦造、上部はゴロタ石積に改修されました。

「羽村堰」でせき止められた水は、この「第一水門」から取り入れられます。

上の写真は、第一水門の奥に、大正13年に、コンクリートで増築された部分です。

(第一水門:奥から、コンクリート増築部分、煉瓦造に改修部分)

「第一水門」で取り入れられた水は、写真の「第二水門」で「玉川上水」の水量の調節をして、その結果余った水は「吐口」(はきぐち)から多摩川へ戻しています。

上の写真が、「吐口」で、手前で白くなって流れているのが、「玉川上水」へ引き込んだけれども、余ってしまった水(余水)を多摩川へ戻しているもの。

公園の敷地内には、江戸時代に、「玉川上水」の開削を指揮した「玉川兄弟の銅像」が建っています。

ps.

ここまでの「多摩川を歩く」については、「中山道を歩く 」の中程の「多摩川を歩く 目次」の一覧表の見たい項目をクリックしてね。

|