|

���T�@�v

���ǎR�������͍��ǎR�ʐ��{���x�z���A��B�ł͉p�F�R�A���h�R�ƕ��ԓV��̑厛�ł������B

�@�i�������{�V�����ǎR�@��@��䎛�ƍ����@���A���A��䎛�̖u�����̂��̂��͂����肵�Ȃ��Ƃ����̂�����̂悤�ł���j

�����Ǒ�ЂƂ����ǐ_�ЂƂ��̌ď͖̂����ېV�̐_�����R�̏��u�ɂ��ď̂ł���A��̍��Ɛ_���ۏo���̂��������ď̂ɂ��������Ȃ��B

���l�͍��ƂƂ������͂����Ɛ_���𗘗p���A���l�������ɂ��Đ��]���Ă������A�m��ׂ��ł��낤�B

���Ȃ����A�_���h���S�̂��鐢�l�͋ʐ��{�ƌď̂��Čh���̂����������j�ւ̐ڂ����ł��낤�B�A���A�_���h���S�̂Ȃ����l�͂��̌���ɂ��炸�B

�@�����ɂ��Ă͈ȉ����U���������A�ڍׂ͕s���B

�ޗNJ��ɍ��������n������A�@�������Ɖ]�����A�@�̎��Ԃ͕s���B

�@���@�͘a���T�N(712)�̑n���Ɠ`������B

�P�V���m�Ƃ͑���������i����������N�v���H�j

����ǎR�����L�v�ł͑�����i������̕\�L�ł͂Ȃ��H�j�A�@�̑��݂��m���B

���f�ڂ́u���Njʐ��{�Q�w��䶗��v�ł͑����<���Ǝv����>���`�����B���̏ڍׂ͕s���B

�@��2025/07/08�F���u���ǎR�̕������p�v��B���j�����فA2025�@�̗v�F���{���F���ǎЉ��N�i�Г��}�j�E�E�E�e�ʑ���f��

�u���ǎR�����}�v�i��������1790�N�����T�T���B�Y���j�ł͑�����E�O�d���̑��݂��L�ڂ����B��������

�@��2025/07/08�F���u���ǎR�̕������p�v��B���j�����فA2025�@�̗v�F���ǎR�����}�i�{�{���R���j�y�����ǎR�����}�i�{�{�j���f��

���f�ڂ́u�}�㍂�ǎR���}�v�ł͎O�d�����`�����B�O�d���̏ڍׂ͑S���s���B

�@��2025/07/08�F���u���ǎR�̕������p�v��B���j�����فA2025�@�̗v�F�}�㍂�ǎR���}���f��

�@

�����ǎR�������T�v

���u���ǎR����v�A�q�x����A���a�X�N�@�̗v��

�@�����Njʐ��{�̑n���F

���Njʐ��{�ɕ���������A�������i���c�̊J�R�j���n�������B���̊Ԃ̎���͈ȉ��̂悤�ɐ������B

���Z�����i�����h�H����Ə̂���j�̎O�j�ۈ˂��o�Ƃ��ė��c�ƍ����A��̍���Ƃ̊���J���B�i��j���L�j

�@�����̎���́u���Njʐ��{���N�v�̉��t�Ɂu���P�\�O�Έ��сv�Ƃ������Ɖ]���́A���̍��Ɛ��肳���B

�u���ǎR���@�L�v�F�u���P�Z�\�N���N�l��������A���ܑ��m���ɑ����ė��c�ɍ����ĞH���A��{�炭�O��ɋA�˂���Ƃ��C���ׂ��A���n��i�������j�ɂ���v

����������N�v�F�u���P�\�O�N�����A�����������^�l�������i�����A���_��~�a�蕨���������A�j���������L���A�������܌��g�H���A�_������m�A�|�틽�ˎ呐���A�����\�l�������A���ɂ̖��̎����Ɉ˂��āA�͂����킹�ђ��̌t�������蕥���A�Ί�������ĕ���ɂ��A���a�𑐑n���A�ւ��A�܊Ԏl�ʂ̐��Ɉ�F�A�܊Ԏ��Ԃ̎G�Ɉ�F�삵�A���ӑ����A������V��������A���̕ꉮ�Ɉ��u�����A�喾�_��������A��̕ꉮ�Ɉ��u�����A�݈�Ԑ��ꑥ�����_�{���@���������Ȃ�v

�@�����̌�A�Ñ�E������ʂ��A�������͗�������B

���c�͂��̌�A���̉@�ɔ����哰�A�k�J�ɐ��o���������A��ɎO���������B���̌�㗌�A�A�R�̌�A�ω����i�k�[�䓰���j�A�O�����A��t���A�����@�A��蓰������������B

���c�J���̌�A���Δ�u�����̕摤�ɖ������������B

�@���������͗{�V�ܔN�i721�j���c�̎��A��q���Δ�u�����̕摤�Ɍ�������B�������ՂɎO��悩��Ȃ������̕�n����������B

�R���c��A���O�E��f�������A���É@�i����Ɏ����@�j�����ĉB������B

�T���m���͒��@�A�U���Ƌ��͔����哰�i�����J�y���[�����j�E�������i�V���N���H�j�A�V�����b�͘Z�n���i���j�A�W���@�Ƃ͋��i�ύs�@�j�A�X���o�o�͕x�Z���A�s�����������Ɠ`����B

��ςP�T�N�i873�j�{�n�����Вd�̂����Ɍ����A�߉ށE��ɁE�ω��̎O�������u����B

�@���ʐ��{���{�ʐ����{�n�͐�����F�ω����͏\��ʊω��A���{�������F�{�n�͎߉ޖ��ŁA�E���Z�g�喾�_�{�n�͈���ɔ@���Ɖ]���B

�P�O���y�o�͑y���@�A�P�P���X���͌얀���A�P�Q���b�Ƃ͍u���������A�@�E�������E�m���̎O���n�n����B

�P�R�����c�͖��莛�A�P�S����紂͓������A�P�T���Ϗt�͖�t���A�P�U���ϗ��͐��M�@�E�㉤�@�A�P�V���m�Ƃ�������A�P�W���i�t�͒��J��t���A�Q�O���nj��͈��u���t���A�Q�S�����o�͔@�ӗ֓��A�Q�T���NJo�͍O��������������B

�@����ǎR�����L�v�i���̎j���̎����͕s���������炭�����E�Ő����̎R�e�Ǝv����B�j�ɂ͎��̓��ɖ�����������B

�{�n���A������A���O�A���s���A�k�@�A�ғ��A��蓰�A�㉤�@�A�S����t���A�k�J��t���A�Z���ω����A�����哰�A�������̏��O�A�������A�������A���ӎ��A�����@�A�s�����A�x�Z���A���@�A�������A�O�����A�ω����A�s�@�A��O�����A���̉@�A���o���A�^���@�A�y���@�A���A�n�����A�������A�����A�������A����A�@�Ԏ��A�s�����A�Ɋy���A�������A�␣��t

�@���䎛�L�^�v�ɂ͢�ї��G��G�g���̎|�ɔC�������������͎O�\��V����A�c���g���͌c���Z�N�i�I��1601�N�j�\��@�Ɍ��肵���v�Ƃ���A�������́u����{�V�A�O�k���É@�A����@�A����@�A�����@�A�o���@�A����@�A�y���@�A�^�@�@�C�ꉹ�@�A����@�A��@�V�A�Ɋy���̑召���A�R��R���ɎU�݂��Ă��̍����Ȃ���ɒ�������̖@�A����v�Ƃ���Ɖ]���B

�@���ߐ��̌i�ς͈ȉ��Ƃ����B

�u���Njʐ��{���L�v�̌��G�u���ǎR�����}�v�i��������1790�N�����T�T���B�Y���j�ł́F

�����r�̔��苴���ɍ�����_�Ёi�������_�Ёj�A�����o���ĉ���@�E����@�A�E���ɖ{��@�Ȃǂ�����A�㒚�ڂȂ錻�{�i�@�̖傪�{�V��A�����ɖ{�V�i�@��@�E����V�E��䎛�j�얀�������O�ނ��A���̏�ɍ����z���ꂽ���̒��ɎO�㏫�R�̗쉮�E�����E�䋟����������B��O�Q���ɉ����ĒJ��̗�����z�����E��ɐ^�@�@�A���̏�i�i�\�ځj���u�s�����ق�ω��v�Ɖ]���ω����A�X�ɏ�i�ɕ���@�A�i�\�O���ڕW����j���ɐ[�����肱��Ŗ��É@�C���̉��ɉ~���@�A�Q����w�Ǐ��l�߂č��܂���Ȃ���p�C��Ԓ����A�i���͒|���j�̉��ɕs�����A�����藧�����ԐΓ��Ă̊Ԃ�k�֍s���u���Njʐ��{�v�̊z����̒����A���ƕς��ʕS�\�]�̐Βi��o��ʐ��{�̖{�ЂɒB����B�Гa�͌����ƕς��Ȃ����A���������ԏ��E�{�n���i���Ж����̏��j�����E�_�`�ɂ��A�Ȃ�A�����ƎГa�̊Ԃɓ����̎}�U��ʔ����Ï��������Ċe�X�_����炵�Ă���B�Ќ�͍����L�P�ЁE�R���ЁE�����ЁE���Q�ЁE�Ԑ^���q�ЁE����a�ƉE�֕��сA�_�a�̓�L��Ɉ�ˁA���̉E���̎R��ɏ��O�B���̐��ɑ�����E�o�ˁE�O�d�����F�����Ɍ��Ă��A�Ђ̐���������A���̐��k�ɐ_�y�a�A�q�a�O�̕~������ō�����͌��̔@���A�萅���͑��̓쓌�A���̎萅���̈ʒu�ƌ���Ƃ���ɂ͍������Ԃ̘@�،^�吅�Ղ����Ȃ��������ꗎ���ċ���B���S�i��ʂ��ĎO�X�܁X�Q�҂̌Q�ꂪ������A�����ɍ�����S�l�\�N�O�̌i�ςł���B

���ɑ��ꓙ�������ɉ����Ă̗����𗪋L����A�_�a�q�a���ݎ��R�N�i1660�j�̑����ōH���̓����͓������H�Ɖ]��ꂽ���O�Y�ł���B�_��͈��i�U�N�i1777�j����ˎ嗊���̐V���A�R���̐̑咹���͖���N�i1655�j���ˎ咉��

�̊�i�ł���B

�@���_�������E�ߑ�

�c���S�N�A�_�������߁A�T�X�����r�͑މ@�A���B

�������N�T���A���g�����͎O��Ղ̗ߎ|���g���ĉ������A��ӏ��̑i����̒m�ˎ��E�p�ˎ嗊���ɒ�o�A�@��@������Q��B

�@���È䗺���m���͔�b�R�^���@�Z�E�ŁA��䎛������

���N�U���u�@��@�̕����ɏA���Ă͒ǂ��č�������v�|�̌��B�������ė����͋A������B

�����Q�N�Q���A����p�������ɏ\���̌����^���Đ������i���������n�A�V���N���U������Ƌ��J��j�ɈڏZ�A���É@�Z����O�ɂ͌܌��������A�������i�O��S�{�w���A���ǎR��y�V�̔z���A�������͋͂��Ɉꑐ�����c���A������O�̐m�����͖��É@����ڂ��j�Ɉړ]������B

�����������̎҂͋A�������n���̎҂͊ґ������A�S�R��ёm�e���~�߂��A�{�V���ߑ����̎��������X�p�Ƃ�����B

�����Q�N�V�������͋v���ď��m�ˎ��̊��{�ƂȂ��A���͍��ǎR�{�V�ɋ����ڂ��A���X�p�v���ď�Ȃ�m���{�ɏo���Đ���������B

�����R�N�A�����������Ɉ��āA�ȉ��̐\�B������B�i��䎛�ċ��̒B�j

�@�u����䎛�@�䎛�̋V�́A��������o�������ӂɕt�������̍��ʌ�撲���A�������r�s�s���̋V���L��A���Ԕp���ɑ�����A�p���i�ʂ̎��@���̋V�ɕt����F�c�������A��������䎛�Ɖ����A�\�l�}���A���i���m���ɏ������v

�@�������A���r�s�s���Ƃ́A���r�������h�ł��肻�̍s�ׂ��̂������Ƃ��]���Ǝv����B

�����R�N�P�Q���A�����͏����ǎR��a�����������ď㋞����B

�����S�N�R���A�����ǎR��a�͈�c���@�g�Q�d�E���@�g���R�����l�����k�i�v���Ĕ˓���̈o���j�̖{�c�ƂȂ�B

�����S�N�U���A���Njʐ��{�͍��ǐ_�ЂƉ��́A�������ЂƂȂ�B�����ǎR��a�͋{�i�@�Ƃ��đ��̐Ղ��P�p����B

�����W�N�A��䎛�͖{�R��藺���Ăщ������ďZ�������˂�B

�����P�P�N�S���A�n�����̋��A���ǎR���������Ղ̋u��ɘ@��@��䎛���V�z�ċ������B�i���݂Ɏ���j

�吳�S�N�P�P���A������Ђɏ��i�A�ȍ~�����Ɛ_���̓�����ށB

���u��䒬�j�v�v���Ďs����䏬�w�Z���ꋳ�t��ҁA���a�U�P�N�@�̗v��

�@�����Njʐ��{�Q�w��䶗��i���Nj{���j

|

���Njʐ��{�Q�w��䶗��P�F���E�{�n�������}�F���}�g��}

���Njʐ��{�Q�w��䶗��Q�F�ʐ��{�{�a���ߕ����}�F���͑�����Ə̂���B

���Njʐ��{�Q�w��䶗��R�F�J���[�ŁF�}�ł��������A�ڍ��ʂ͕s�\���Njʐ��{�Q�w��䶗��F���Q�P�Q�D�T�����A�c�Q�R�W�D�R�����A�ɍʐF�A�����A���Ǒ�Џ����B

���쎞���͖��m�łȂ��B�V���Q�R�N�i1554�j�ȍ~�A�c���W�N�i1603�j�A���i�P�Q�N(1635�j�ƁA�O��̏C���A���ʂ����`��������A����ɂ��Ă͈٘_������B�X�F���h��̔��̊W�̗��ɂ́A���D�Ō��\���N�i1688�j�P�O���A�v���Ĕˎ�A�L�n�����������āA�C���������������Ƃ���B

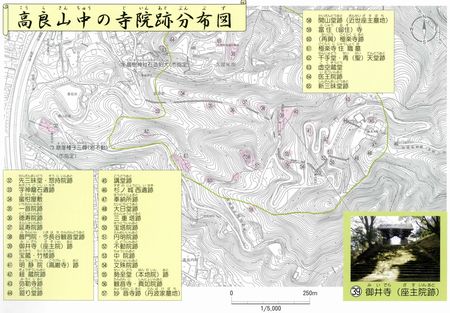

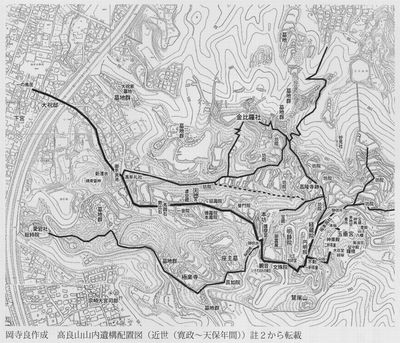

�\�}�͐��̕��p���獂�ǎR�����グ��B�ŏ㕔�͉�L�ň͂܂ꂽ���ǐ_�Ђ̎Гa�A�ʼn����͎R�[�̖�O���{���E�咹���܂łŁA���ǎR�̑S�i��`���B����A�������Ȃт��Ă���͍̂������A�܂��_�Đ��`�����B |

2010/10/06�lj��F�u�Ў��Q�w��䶗��v�i�ژ^�j���s�������فA1987�@���

���Njʐ��{�Q�w��䶗��͍��ǎЉ��N�Ƃ��̂��Q�����琬��B

�P���͐_���c�@�̎O�ؐ�����`���B�Q���́u���ǎЎЎ���ϔV�}�v�Ə̂���B

�@���ǎЎЎ���ϔV�}�F��Q���ł���B��f�́u���Njʐ��{�Q�w��䶗��v�̂قڑS�}�ł���B

�}����ɔ�r�I�傫���`�����̂��������ł���B�@�ʁF�Q�R�V�~�Q�O�V�����B

2025/07/08�lj��F

���{���F���ǎЉ��N�i�Г��}�j�F���f�ڂ́u���ǎR�̕������p�v�Ɍf�ځB |

�@����

�Ñ�̈╨�Ƃ��āA�R���̐������i���m����A�i�����A���{�ЁA�������Ձj����ޗNJ��́u�z�ڊ��v���o�y�Ɖ]���B�܂��A�����̒n�悩��͕������̊����o�Ă���A�ޗNJ��������_�{���ł��鍂�����ɁA���������c���ꂽ���Ƃ����m�ł���A���������璆���ɂ����ẮA���ǎR�͐_�ЂƂ�����荂�������������ɂ߂Ă����l���M����B

�@�����ǎЂ̑n���ɂ��āA

�Г`�̗ށi�u���Njʐ��{���N�v�j�ł́A�����V�c�W�N�A���ǎБn���Ƃ���B

����A�������ɂ��ẮA�u���������N�v�ł́A���P�P�Q�N�ɓ��F�����A�������i���_�{���j�Ə̂���Ɖ]���B

���ǐ_�Ђ̏����́A�u���쎮�v�i���������j�ŁA�u�}�㍑�l������������v�Ƃ���A�u�O��S�ɍ��Njʐ����_�ЁA�L�����_�ЁA�ɐ��V�ƌ�c�_�Ђ̎O�ЁA�䌴�S�ɁA�䐨���ΐ_�Ј���v�Ƃ���B

�u�v���Ďs�j�E��ꊪ�v�ł́A���ǎR�̑n���͂W���I�����ȑO�A�������̑n���́A�V������N�ԁi�W���I���j�Ȍ�Ƃ���B

�������ɂ��ẮA���ǎR����ޗnj���̊����o�邱�Ƃ���A���̑��݂͐���ł���B

���ǎЂ́A��{���甭�������̂��A���{����ł������̂������炩�ł͂Ȃ��A�l�Êw�j�����A�W���I�ȑO�ɟ����͔̂�������Ă��Ȃ��B

��̓I�j���̏����͏��a�S�X-�T�P�N�̎Гa��̏C���Ŕ������ꂽ�A�������́u�o���T�䕶���v�Ƃ����A�������ɏ�{�����������Ƃ͊m���Ƃ����݂̂ł���B

�@���Ր_

���ǎЂ̎�Ր_�E���Njʐ����̓��e�ɂ��Ă͎��Ԃ��s���ŁA����������A���݂͕����h�H���Ր_�Ƃ��Ă���B

�Ր_���s���m�Ȃ̂́A�����̏��Ȃ����ƁA�܂����ǎR�͒����Ƃ̌��т����قƂ�ǎ����Ȃ��n���_�ł��邱�ƂȂǂŁA�Ր_���ς�����\�����������ƂȂǂ��l������B�����������ɂȂ�Ɣ����_�A�Z�g��_�Ƃ̌��т��������A����͋ʐ��_���{���D��ł��������߂ɁA���̐_�ł��闼�_�Ɨe�Ղɂނ��т������̂Ƃ��l������B

���F�A�_�Ђ̍Ր_�Ȃǂ͂��̒��x�̂��̂ŁA���ɂ͎����Ђ��̂��̂̔p��������������Ǝv����B

����ɖ����ېV�̐_�������E���Ð_�����A�Ր_��u�_�Ёv��s���E�t��A�����ɂ���ɗւ��������Ƃ����̂����Ԃł��낤�B

�@����E����

�����̎j�������悤�ɁA�Ñ�E�����ł́A���ǎR�́A�_�m�����A�_�{���i�������j����������B

����͍~��A�퍑���ɂ͍��ǎR���������A�헐�ɉ��S���A���̉ߒ��ŁA�������͏ĖS�B��������B

�S�W����区��Ɏ����ẮA���ɂ���܂Ő��P���Ă�������̌��������S�ɓr���B

�Ȍ㍂�ǎR����͓��b�R���C������Ă���悤�ɂȂ�B

�@������̐��P�͂S�W���Œf�₵�A�S�X�ォ��͔�b�R���C�������悤�ɂȂ�B

�T�O�����Ƃ��ĕ��C�����⌹�i���s��ΐ_�Ђ̐_���̏o�j�́A�r�p���Ă������ǎR�̕����ɐs�͂���B�Ɋy�����ċ��i�Ɋy���Ղ̔肪����j���đ��S���Z���Ƃ���A�J�c���c��l�̕揊�A�������_���C������A�Ȃǂ̎��ւ�����B

�ȍ~�A���ǎR�͗��ˎ�̔���A�����ېV�܂ŁA�������ێ�����B

�@���_�������E�ߑ�

�ߐ��A��䎛�͓��b�R�x�z�ł���A����{�V�E�@��@�����߂P�Q�@������A�R���ɓ���Ɨ�_����������Ă����B

�c���S�N�T���A�v���Ĕ˂ł͍��w�Җ����Ȃǂ�_�L���������ɔC���A�Љ@�ǂ�ݒu�A�̓���v���Ђɑ��Ă��̉��v�A�����Ȃǂ̏ڂ������o������B

�c���S�N�U���Q�R���A����Ɨ�_�̍��J�ƌ䋟���S�̔p�~�����肳���B�i�u�V�L�n���Ɍ�L�^�v�j

�����Q�N�Q���Q�P���A���ǎR�T�X������~���r�ւ̊ґ��߂ƑސE���߂��o����A����͔p�~�A���r�͗��R����B

�����Ɍ�䎛�W�̏����@�̔p���A�R���̎��@�͂��Ƃ��Ƃ��ʔp�A���Njʐ��{�́u���ǐ_�Ёv�Ɖ������������Ђɗ�B

����{�i�͖ؑ��d�C�ł���B

�T�V�����嗺���͍������̖����������ɁA���É@�R�P����O�͋{�m�w���̍������Ɉڂ���A���ɋ͂��ȕ}���Ă��������B

�@�i�}�㌻���������{���ɂ͍��ǎR���É@���O��t�����J������Ɖ]���B�j

�����Q�N�R���P�P���A�{�n���i���ǎR�Гa���߁j���u�̎O�̖̂{�n���́A�Љ@�ǂ�������グ���āA�����_�Ђ̒n�����l�A���ڎ��֗a������B�i���̌㓯���ɉ����n�����B�j

�����Q�N�T���P���A����䎛�@��@���u���ǎR�w���Ə����ׂ��v�Ƃ̐G�����o����A�w���a�茓�R����������C�������B

�����Q�N�W���P�Q���A�ˎ嗊�����A���A�����ɂ���ɓ��ق���B���Z�̎q�@�Ȃǂ𗘗p���A�x��̂��ߎ����w�����݂����B

�����R�N�Q���P���A�������̗����Ɉ��āA�ȉ��̐\�B�����˂��牺�B�����B

�@�u����䎛�@��@�̋V�͒�������o�������ӂɕt�����̍��ʌ�撲���Z�����r�s�s���̋V���ꂠ�葴�Ԕp���ɑ�����

�@�����i�ʂ̎��@���̋V�ɕt��F�c������ꑴ������䎛�Ɖ����\�l�}�����i���m���ɏ������v

�@�@����䎛�͍��̋{�i�Ղ��p���Ŏg�p���Ă����B

�����R�N�T���A�����É@�𓌌�a�Ɩ��Â���B�R���ւ̈�ʂ̏o����͌��������������B

�@����J�̏��ʂ�\�Q���̒����ɁA�����@��@�i��䎛�j�̎R�傪�c������A�L�n�����p�˒u���ŏ���o�����A�@��@�ɏZ����B���ɂ͔�_�t�Ƃ�����K���ẲƉ��������|�O�Ŏc��B

�����T�N�X���A�C�����֎~�߂����B�A���@�Ɋy�������S�ɏ��ł����Ɛ��@�����B

�@�i�����̏H�t�ЁA�ٓV�ЁA�����ЁA���s���K�Ȃǂ����lj��{�Ёi�L���_�Ёj�Ɉڂ����B�j

�����W�N�{�R���È䗺�����������A��䎛�Z�������˂�B

�����P�P�N�R���n�����̋��āA���ǎR�����Ղ̋u��ɁA���݂̘@��@��䎛��V�z�ċ�����B

����ɍ��Ɛ_���̗����ȍ��͈ȉ��̎S��Ɠ`����B�i�ȉ��͌����̂܂܁j

�u�����O�\�N�i�ꔪ�㎵�j������l�\���A������������v���āA�������ֈڂ���A���ǎR�ɌR�C�̉����������悤�ɂȂ�̂ł���B�R�͍��ǐ_�Ђ��݂�����̎��_�Ƃ��Ă܂肠�����B�h�w�̐��x���p�~����Ă���͂��т�����ł�������䒬���A�R���i�C�ōĂъ��C�Â����B�v

�吳�S�N�u���ǐ_�Ёv�͍�����Ђɏ��i�B

�u���a�\�ܔN�i���l�Z�j�{�≺�܂Ŏ����ԓ��̌��݂������߁A���ꂩ�琔�N�Ԃɓn���āA�S�����z���l�X���A���^���v���F�肵�ɎR�ɓo��悤�ɂȂ����B���ǎR�ɂ͐폟���肤�����ї����A��O�̓��킢���������̂ł���B�������A���̊Ԃ̓��킢�͏��a��\�N�����\�ܓ��A���{�̔s��Ƌ��ɁA�������Ă��܂����B���̌�A�R�͍r��A���̑�����͐Ղ������Ȃ��B�v

�@���u�O�A�Õ����ɂ݂�{���v�̏�

�����Ɂu�}�㍂�ǎR���}�v�̌f�ڂ�����B

�@���}�㍂�ǎR���}�F�}�̉E��ɎO�d����������A�ڍׂ͑S���s���B

���X�摜���������ڍׂȎ��ʂ͕s�\�B

�@���Ȃ��A��ҁE����N�ȂǑS���s��

�@2025/07/08�lj��F

�@�@�}�㍂�ǎR���}�F���f�ڂ́u���ǎR�̕������p�v�Ɍf�ځB

2013/07/09�lj��F

�u���ǎR�_�Ђ̐_�ŕ����v�ɓ����l�Y����i�u�����ې_�ŕ��������v�����j

���ǎR�͐_�̂P�O�O�O�A���̓���͈ȉ��̒ʂ�B

�@�T�W�O�@����@�@�@�@�P�T�@��j�@�@�@�@�T�O�@��{�i�@�@�@�P�P�U�@���É@�@�@�@�Q�P�@�~���V�@�@�@�Q�O�@�m��V�@�@�@�Q�O�@��ƖV

�@�@�Q�O�@����@�@�@�@�P�X�Ώ�y�V�@�@�@�P�W�@�~���V�@�@�@�@�P�U�@��@�V�@�@�@�P�T�@�q���V�@�@�@�P�S�@�����V�@�@�@�P�R�@����V

�_�������̏͗�̕H�������́u�}���I�s�v���a�Q�N�i1802�j�ʼnM����B

�@�r�����̉��i�������͂��ʔ����A��t���A�n�����A����A��n���A�ω����A���A��_�{�E�E�E�A

�@�㒚�ڂɂ͑P�����@�����g�̌䑜�A�P�Q���ڂɂ͔@�ӗ֊ω��i�s�����ق�ω��Ə̂��j�E�E�A�P�R���ڂɌ��O��t���A

�@�P�S���ڒn���s���E�E�E�E�̌d�����߂���A�Ԃ��̒��W����A�E�E�E�������C���P�S�T�i�o��Ζ{�ЂȂ�A�E�E�E

�@�����ĂW������Ό�_�_�Ȃ�A���БS�ĂT�ЁA���O�A������Ȃǂ���A�E�E�E

�@�Бm������Ə̂��āA�ʂ͌��m���A���̂͒n���ɂĂP�O�O�O�Ȃ�Ƃ��ւ�B

���ǐ_�Ђɂ͐_�������Ɋւ���j���͏��Ȃ��B

�ڂ������Ƃ͈���ɕ�����ʂ��A���h�Ȑ~�q���Ă��ꂽ�A���É@�̐m�����j�ꌊ�ɖ��߂�ꂽ�i����ɂ͍��w���̎��ɉ^�э�����j�A�ꌬ�����̕s���̎肪�܂�ꍡ�̎O�䎛�̑O�ɐ�������A�R�R�̂̊ω��ؑ��͐l�X�������������A�����̓t�S�ɓ���Ď��������������̌�͒m��ʂȂǂ��m���邾���ł���B

�~�����Y���̕��͌c���S�N���疾���S�N�܂ł̎O�䎛���p�L�������c�������ɂ͊֘A�̕�������L���Ă���B

�@�c���S�N�́u��o���v�i�c���S�N�S���P�O���̏����_�������̒B�j

�@�@�i�B�̎ʂ��̋L�ڂ���j

�@�����Q�N�Q���v���Ĕ˂͍���@�i�@���s�ɕs�s���̍s�ׂ���Ƃ��āA�މ@�𖽂��A��䎛��p����B

�@�@�i����Ɋւ��镶���R�ʂ̋L�ڂ���j

�@�����Q�N�T���{�R�ł����b�R�^���@�����������������@���A�v���Ĕ˂Ɋ���Ȃ鏈�u���肤�Q�菑���o����B

�@�@�i�����Q�N�U���]�B��b�R�^���@�����̒Q�菑�̋L�ڂ���j

�@�@�i���N�X���̊���{�@�ƍs�S�A�@�@�{�@�Ɨ��ՁA���@�@�{�@�Ɗ����̘A�������Q�菑�̋L�ڂ���j

�@�@�i���N�����̍���B�������@�������@�m���̒Q�菑�̋L�ڂ���j

�@�ȏ�ɑ��A�����R�N�Q���v���Ĕ˂͌�䎛���������������Č�䎛�Ə̂����߁A�P�O�l�}������i���鏈�u�������B

�@�@�i�����R�N�Q���̋v���Ĕ˒m�������猳��䎛�����������ւ̕����̋L�ڂ���j

�@���������̏��u�͌Ƒ��ȏ��u�ł���A�R�N�P�O���ɂ͘@�i�@�@�ނ̔�b�R���@�A�ϐ�V�A�s��@����A

�@�S�N�����ƂS���ɂ͑����@�m������A���N���@�A�ϐ�V����Q�菑����o�����B

�@�������Ԃ��Ȃ��˂��p�~����A�Q��͐��A�����Ɖ]�����ʂƂȂ�B

�@

2010/03/25�lj��F

�u�����������}�^�}��v�����R�P�N�@���

�@�������Ѝ��ǐ_���F�����̐_�������ɂ��A���ɂ��r�p�������_�Ђ̗l���ǂ��\����Ă���B

�@

���u���ǎR�̕������p�v��B���j�����فA2025�@�̗v��

���u���W�@���ǎR�̕������p�@�R�[���@�������猩���Ă���R�̎p�v��B���j�����فA2025�@���

�@�{����2025/01/22�`2025/03/23�̉���ŁA��B���j�����ق���ÁE���ɂ��čs��ꂽ��V1����W�̓W������}�^�ł���B

���ǎR�̕������p��2025�N���_�ł̊T���Ƃ��ēZ�߂��Ă���̂ŁA�{�y�[�W�ɒ����A���p��������̂ł���B

���_�l�u���ǎR�̕������p�@�R�[���@�������猩���Ă���R�̎p�v�����m�q�i��L�u���W�@���ǎR�̕������p�@�R�[���@�������猩���Ă���R�̎p�v2025�@�����j

�͂��߂�

�@���ǎR�͕W��321.3���ŁA�W���͍����͂Ȃ����A���̎R�ɂ͐_���c�@�̎O�ؐN���������ɓ������Ƃ���鍂�ǐ_�i���Njʐ����j����Ր_�Ƃ��鍂�ǎЂ��J����B

�����ېV�O�͍��ǎЁE���Njʐ����_�ЁE���Njʐ��{�ƌĂ�Ă����B

�R�ɂ͑�������_�{�����������A�Ő����ɂ͂Q�U���R�U�O�V���������Ƃ����B

�Ƃ��낪�A�����ېV�̐_�����R�̏��u�Ő_�{���c��͔p��A�R�ɂ͕����I�v�f�͂قڒזł��c��Ȃ��B

�������Ȃ���A�͂��ɁA�����ނȂǂ��{�m�w�̍������A���쒬�̕��ڎ��A�R�����肽��䎛�̓`�����A�ߔN�͂����̌������i�W������Ƃ����i�K�ł���B

�@���_���c�@�͒����̍c�@�A��_�̕�Ƃ����B������_���c�@�̎O�ؓ����Ƃ́u�L�I�v�ɂłĂ���u����v�ł���A�ܘ_�j���ł͂Ȃ��B

�@�ȏ�͓�����O�̂��Ƃł��邪�A���W�O�N�̍����ł��A�u�L�I�v�ɂłĂ���u����v���j���Ɛ����ɋ��ԁu�]���r�v���o�~���A����̕��͋C���u����v�ƌ��ʂł��Ă��Ȃ��ł���̂ŁA�����ċL���B

�@�����ǐa�i���Njʐ����j�́u�L�I�v�ɂ͏o�Ă��Ȃ��B

�@�����ǐ_���łĂ���̂́u���ǎЂ̉��N�ށv�Ǝv����B���i�P�X�N�i1642�j�́u���Njʐ��{���N�v�y�d���z�ɂ��Ă͉��̑�P�́u���Njʐ��{���N�v�P�����Q�ƁA���̉��N�ނɂ��Ă͐G����Ă��Ȃ��B���i�P�X�N�Ƃ����N�I�ɒ��ڂ���A����͂����������ǎЂ��ߐ������̕������̎���̂��̂ŁA���ǐa�̕���͂��̎���ɑn�삳�ꂽ�̂ł��낤���A�����̂���Ƃ���ł���B

�@�����N�ނɂ��ẮA�ΐ��������{�L�^�R�W�E�����N�Ɂu���lj��N�v������i�����j�悤�ŁA����͊��i�N���̂��̂��Â������m��Ȃ����A������A�����_�����ǎЂɊ���������̉��N�ł��낤�Ǝv����B

�P�D���Njʐ��{�Ɛ_�{��

�@���N�ނɂ��A�R�ɐ_�Ђ��n�����ꂽ�̂́A�m�����邢�͗����̎���Ƃ����B

�܂��A�V���Q�N�i673�j���ǐ_�͔��S������A�_�ӂ����m���c�i641-7�j�����ɁE�m�[���������A���ӁE������E���ǐL�̑������u����Ɖ]���B

���ꂪ�A�Ñ㍂�ǎR�̐_�{���ł��鍂�����ł���A���c���������ƂȂ�B

�@�����N�ނɂ��Ă͉��̌f�ڂ̑�P�́u���Njʐ��{���N�v�P���@���Q�ƁA���ǐ_���_�{�����㐢�̑n��E���Еt�̗ނł��낤�B

�@�l�Êw�̒m���ł́A�R�ɂ͐����ΖʂɍL��I�ɍ��ǎR�_�Đy�j�Ձz���z����Ă���B

����͔��A���̒n��������u�Ӌ��̒n�v�ł��������Ƃ��������̂ł��낤�B

�@�Ñ�R�鍂�ǎR�_�Đ̌����@�F�@���v���Ďs���σp�l�����ǎR�_�Đ��߂���2014-0611-1014.pdf�@��聄

�@���ǎR�_�ĐΒn�}�@�F�@���v���Ďs���ύ��ǎR�_�ĐΒn�}2014-0611-1157.pdf�@��聄

�@�܂��A�R���̕���������͕����O���i�X���I�j�Ɛ��肳���Ê����̏W����Ă���B����́A�����O���ɂ͎R���Ɏ��@���L���W�J����Ă������Ƃ��������̂ł��낤�B

�@�@�����Ɍf�ڂ̑�P�͌��ۊ��i�`�g���x�o�y�j���Q�ƁB

�@����ɁA�L�^�̏�ł́A����P�S�N�i795�j�ɍ��ǐ_�͜n�܈ʉ��ɏ������A���̌㏇���ɈʊK�����i���A�����X�N�i897�j�ɂ͐���ʂɏ��K����B

���̌�A���ǎR�͋}���ɗ͂�L�������A���N�ނɂ��A�O�m���N�i810�j�u�����z�A����S�N�i904�j����������̉����A���ۂT�N�i1003�j���i�ɂ��@�؉�̍֍s�Ȃǂ̎��т�`����B

���̂ق��A�ۉ��R�N�i1137�j�����������劘�̖��A�����S�N�i1188�j�㔒�͉@�̂��߂̑�펛����̑�ʎ�o600���Ȃǂ̊�i�Ȃǂ��m����B

�����āA���̍����ǎR�͌㔒�͉@��{�ƂƂ��钷�u���̂ƂȂ�A��펛�O��@���̉Ƃł������B

�܂����q���ɂ̓����S���P��������A���ǎR�ő�ʎ�o�]�ǂ����s�����Ƃ����B

�@�������A�_�{�����鍂�����͒������ɂ͐��ނ���B�����炭�͓�k�����̐헐�ōr�p�������̂Ɛ��肳���B

�ւ���Ėu�������̂���䎛�ł���B����V�������@�Ƃ����A��ɘ@��Ɖ��̂��A�_�{���Ƃ��Ă̒n�ʂ��p���������̂Ǝv����B

�@�퍑���ɂ����ǎR�͐헐�̉Q���̂������B��F���E���������E���Î��E�L�b���Ȃǂ̊e���͂̍U�h�̂Ȃ��ŁA������{�i�͕������͂Ƃ��Đ퓬�Ɋ֗^���A�Ȃ��ł��A�S�T������ٌ\�͏����쎁�ɖd�E����A����ꑰ�͔w�U�R�ɓ���鎖�ԂƂȂ�B�V�����當�\�̊Ԃł��邪�A���ǎR�͖��Z�ƂȂ�A���Ђ͔j�ꑽ���̎�����Ƃ����B

�@���̌�A�ٌ\�̑��E���\������ƂȂ�A���\�͍��܂ł̍ȑсE���P�����߁A���m�ƂȂ�A�R�͓V��@�ƂȂ�B

�܂����A���̍��v���Ăɓ��������L�n���͍��ǎR��������ی삵�A���ǎR�͖{�i�I�ɕ������ʂ����B

�S�X���G�ꂩ��͍���E�͍]�˓��b�R�i�O�R�Ǘ̋{�E�։����{�E���b�R/��b�R/�����R����j�ɂ���ĔC������邱�ƂƂȂ�A�����܂ł��̑̐��͑����B

�Q�D�G�}�Ɍ���R�̏@�����

�@�Ñォ�瑱�����ǎR�̎R�����@�͂Q�U�����R�U�O�V�i�T���͕s���j�Ɠ`����B

�����ɍr�p�����R���̎p���L�����u���ɊǓ��u�v�i�]�ˌ���A�ɓ��푫�j�ɂ͎��̂悤�ɂ���B

�u�͎c���e�v�\�l����

�@�@�{�n���A������A���O�A��s���A�k�@�A�ғ�(�����J)�A��蓰�A�㉤�@�A�S����t���A

�@�@�k�J��t���A�Z���ω����A�����哰�A���������O�A��

�u�͈⑴��v��Z�����@

�@�@�������A���ӎ��A�@�A�s�����A�x�Z���A���@�A�������A�O�����A�ω����A�ύs�@�A��O�����A�V�O�����A

�@�@���̉@�A���o���A�^���@�A�y���@�A���A�n�����A�������A�����A�������A����A�@�؎��A�s�����A�Ɋy���A�������A����t

�@�����ɏ��ꂽ���@�̑����́u���{���F���ǎЉ��N�i�Г��}�j�v�ɋL�ڂ����B

�@�ߐ��ɓ���ƁA�����̎R�����@�͂P�Q�@�ɐ��������B

�����A��䎛�@��@�i����V�j�A�o���@�A�~���@�A���É@�A����@�A�^�@�@�A�Ɋy���A����@�A�y���@�A�����@�A�����@�A�ꉹ�@�ł���B

�����́u���ǎR�����}�v��u�}�㍂�ǎR���}�v�ɂ��`�悳���B

�@�Ȃ��A�ߐ������A���ǎR�͖L�b�G�g�ɂ���Đ_��1000�����g�����B���̔z���́u���ɊǓ��u�v�����̕��\�T�N�i1596�j�ї��G���ɂ��A����770�A���É@200�A��j15�A��{�i15�Ƃ���A�����P�O�N�i1670�j�u�v���Ĕˎ��@�J��v�ł͍���V583�A���É@116�A��{�i50�A��j17�A���̑��̉@�V�͂Q�O�ΑO��Ƃ����B

�܂��G�}�ɂ��A���쎁��쉮�A�n�����A�ω����A�s�����ȂǁA������i�����Ёj�A�����ЁA�Γ��A�ЉƁA�����Ȃǂ��`�����B

�@�����쎁��쉮�F���ƌ����E���Ƌ{���ɋL�ځB

�R�D�R�����@�ƈ��u��

�@��R�͎R�����@�ƈ��u���ɋL��

�S�D�R���ӂ̌Ø�

�@��S�͎R���ӂ̌Õ��ɋL��

��P���@���Njʐ��{�Ɛ_�{��

�i�C�j�u���Njʐ��{���N�v�P���F���ǎБ�

�@�����̉��N�ł���A�傫���͂R�ɕ������B

�O�i�́u���Njʐ��{���N�v�i�_�{�c�@�̎O�؏o���ɉ����鍂�ǐ_�̏c�����s�̊���Ɛb���̓�������j�A���i�́u���F�����v�i���ǐL�̔��S�E�A�ˁE�_�{��/�������̌����j�A��i�́u���Njʐ��{�{�n��瑁v�i�Ր_�͒������ǐ_�E�������_�E�E�Z�g�_�ł���A�{�n�͂��ꂼ�ꐨ��F���邢�͏\��ʊω��A�߉ޔ@��/�����_�A����ɔ@�����邢�͋���F/�Z�g�_�Ɛ����j�̍\���ł���B

�����ɂ͊��i�p���i1642�j�̔N�I�Ɗ�i�F�L�n�����i�v���Ĕ˂Q�㒉���̏����j�Ȃǂ��L�����B

�@���Njʐ��{���N�@�@�@�@�@���Njʐ��{�{�n���

�i���j���ۊ��i�`�g���x�o�y�j�F���ǎБ�

�@���Ñ�̐_�{���̎p��`�����̓I�╨�͂Ȃ����A�B�ꂻ�̂悷����`������̂��Ê��ł���B

�{�i�͒P�قV�t�@�ؖ�̌��ۊ��ŁA�������̂��̂Ɛ��肳���B���ʂ̖n������g���x�o�y�ƒm���B

���̊��̓�䗊��͖k�J����������R�[�̐��s�R�������E�}�㍑�{���A�}�㍑�������Ȃǂ���o�y����B

�@���ۊ��i�`�g���x�o�y�j

��Q���@�G�}�Ɍ���R�̏@�����

�i�n�j���{���F���ǎЉ��N�i�Г��}�j�F���ǎБ�

�@�{���N�͂Q���g�ŁA�Г��}�Ɖ��N����}�i�_���c�@�̎O�؏o����`���j����Ȃ�B241�~212�����A���R���̍�B

�@�@�����{���F���ǎЉ��N�i�Г��}�j�F���}�g��}�F�e�ʂ͑�����ł��邱�Ƃɒ��ӁI

�@�@�@�@�@

�Г��}�F�R�[�̈�̒����̊O�͖�O���A�R���̍ŏ㕔�͍��Njʐ��{�̏�{�ŁA�Гa�͌��݂̌������ł͂Ȃ��A�q�a�Ɩ{�a���L���Ō��������؎��ŕ`�����B

���݂̗L�n�Ƃɂ�镜���ł��錠�����̑O�̌`���Ɛ��肳���B

�����Ė{�a�̎��͂ɂ͖{�n���E������E�u���Ȃǂ̓��F���`�����B

�{�a�̌������č����͍������A���̒J���u�Ă����ɂ͌�䎛���`�����B���ۂ͍������͒����ɍr�p���Ă����ƍl������̂ŁA�Q�������ї����Ƃ͂Ȃ������̂ŁA�������ÂԊG���ł��낤�B

�i�j�j���ǎR�����}�i���Njʐ��{�����N�̂����j�F��B���j�����ّ�

�@�������N�i1789�j�T�T������E�`�Y�́u���Njʐ��{�����N�v�Ɋ܂܂��Q���̊G�}�ł���B

�@���ǎR�����}�i�{�{���R���j�͍�������̒����A����n��A������i�����Ёj������A�{���@�E�����@�Ȃǂ̖V�ɂ����сA�{�V�i�@��@�j�������B�{�V��i�B��R���Ɍ����j�E�얀���Ȃǂ��`�����B

���쎁��쉮�i��_�j���߂��A����@�E���É@���߂��A��{�ΊK���Ɏ���i�ς��`�����B

�@���ǎR�����}�i�{�{�j�͌������̖{�a���`�����B

�������č��ɖ{�n���A�E�ɂ͑�����i������͊��ɑޓ]���j�A����ɎO�d���i�݂�v���邪�A�Ӗ����s���j�A�u��ɏ��O���`�����B

�@���ǎR�����}�i�{�{���R���j�@�@�@�@�@���ǎR�����}�i�{�{�j

�i�z�j�}�㍂�ǎR���}�F�v���Ďs�����}���ّ�

�@�{�}�͓V�ۂV�N�i1836�j���s�̌��}�i��勳���E�w�_���g�����Ƃ����j�ʈ���������̂Ƃ����B

���̐�ɂ͐V�����̊ω����i�T�T������`�Y�̒�q�������Č��A�����̕��䑢�ł������Ƃ����j�E����Ђ��`�����B

�{�V�E���쎁��_���傫���`����A���̐�ɂ͖��É@�̐m�����i�{�̐w�������ɑJ�������j����O�Ɉ��u����Ă���B

�@�}�㍂�ǎR���}

�@�@���É@�����}�F���������É@�ł��邪�A���̖�O�ɐm�������`�����B���̐m�����͋{�̐w�������Ɍ�������B

��R���@�R�����@�ƈ��u��

�i�ցj��{�Ɩ{�n��

�@��{�̂���{�a�ɂ͒������ǐa�A�������_�A�E�ɏZ�g�a���J��B

�{�a�͂����錠�����i�y�d���z�{�a�E���a�E�q�a����̂ƂȂ�j�ŁA�ݎ��Q�N�i1659�j���犰�����N�i1661�j�ɂ����đ��c����A�v���Ĕ˂R��L�n�����̊�i�ɂ��B

�@�{�n���͒�ςP�T�N�i873�j�̑n���Ƃ����A�{�n���Ƃ��ď\��ʊω��i���ǐa�j�A����ɔ@���i�����a�j�A�߉ޔ@���i�Z�g�a�j�����u���B

�@���{�n���{�n���͖����Q�N�ՍϏ@���ڎ��ֈڍ�����B

���̕ϑJ�͎��̂悤�ł���B

�@�����Q�N�ՍϏ@���ڎ��A�V��@���ǎR�{�n���{�n���i�镧�j�����d�ɗa����B

�@�����P�T�N���ڎ��ɖ{�n���Č��A���P�U�N�{�n�����{������{�n���ֈڍ��A�J���̑�@�v���s�B

�@�{�n���ɂ͕��ڎ��J�R�Ì��T�ނ̖������\��ʊω���O�ɁA�{�n�O���������Ɉ��u����B

�@���݂́A�{�n���͋ߔN���z����ω����Ə̂��B�A���A�G�z��V��G�A�˂Ȃǂ͓����̂܂ܕۑ�����Ă���Ƃ����B

�@�@���ڎ��ω��������@�@�@�@�@���ǎR�{�n���G�z

�@�{�n���ɂ��ẮA���ڎ��Ɍ������A���f�́u�i�`�j�ʐ��{�{�n���F���ڎ����v�̍��Ɏʐ^���f�ڂ���B

�i�g�j�n���F���Ǒ����}�F�{�̐w��������

�@�n�������犰�i�S�N�i1627�j�Ɂu�ʐ��{�ᐿ�䐳�́v�Ƃ��Đ��삳�ꂽ���̂ƕ�����B

�ʐ��{�̗�u�́i�����̋L�^�ł��邪�j�����Q�V���̍֍s����A�{�Ђ���䐳�́i��e�j���^�яo���A�R�����@�ɕ�����A�@������s���A���̌�{�Ђɕ�҂����錎���ݍs���ł������B�����͍���V�i��䎛�j�A�Q���͖��É@�A�R���ȍ~�͎R�����@���d���i�m���̌o���N���j���Ɏ����A�P�Q���͖ڑ�ł���~�Ƃ��S���Ƃ����B

�@�n���F���Ǒ����}

�i�`�j�ʐ��{�{�n���F���ڎ���

�@�ʐ��{�{�n�O�������F�������č�����ؑ�����ɔ@�������i�����_�{�n�j�A�����\��ʊω������i���ǐL�{�n�j�A�߉ޔ@�������i�Z�g�_�{�n�j�A��������������̍�Ɛ���B�@�ؑ��\��ʊω������F����101.5����

�@�ʐ��{�{�n�O�������F�������č�����ؑ�����ɔ@�������E�����E�ؑ��߉ޔ@������

�@�{�n�����E�ؑ��\��ʊω������@�@�@�@�@�{�n�����E�ؑ��\��ʊω�����

�i���j������V�얀���ܑ喾�����F��䎛��

�@���Č�䎛�@��@�ɂ͌얀��������A�ܑ喾���������u����Ă����B���݂̍ċ����ꂽ��䎛�ɂ͂��ܑ̌喾�����Ɛ��肳��鑜�����݂���B

��������T��̓��̂R��i�s�������E�~�O�������E��Г������j�͊������A�Q��i�R䶗������E�����鍳�����j�͓����݂̂ƂȂ�B

�T��̓��A�s�������������S��͍]�ˊ��̍�Ɛ��肳��邪�A�s�������͂������͂邩�ɌÂ��l����������B

�@�ؑ��R䶗������������@�@�@�@�@�ؑ������鍳����������

�k�j�ؑ�����ɔ@�������F��䎛��

�@���q�������k�����̍�Ɛ��肳���B����80.7����

�@�{���̗R���܂茳�̈��u�ꏊ�͓��肳��Ă��Ȃ��B

�������A��䎛�ɓ`��鑜�ł���A�R���̂����ꂩ�̈��u���ł������\���͍����Ǝv����B

�@�ؑ�����ɔ@������

�i���j�ؑ��m�`�����F��䎛��

�@��䎛�{���Ƀj���̑m�`�����ł���B���ł͓V���t�Ɠ`����t���Ɠ`����B��������]�˒����Ɛ��肳���B

�@�`�ؑ��`����t�����F����60.6�����A�`����t�Ɠ`������A�ƌ��̂�p�͍O�@��t�Ƃ����ׂ����B�ߐ����ǎR�P�Q�@�ɂ��Ă͑�펛�O��@���̏C�����͂���A�P���ɓV��@�Ƃ͊����Ȃ��v�f������A�r�����m�Șb�ł͂Ȃ��Ƃ��v����B

�@�`�ؑ��V���t�����F�������A��L�����O�@��t�Ƃ���A�V���t�ƍO�@��t�Ƃ̑g�ݍ��킹�ƂȂ�A��قł���A����ɂ��Ă͐T�d�Ȍ�����v����B

������ɂ��Ă��A��䎛�̑��ł���A���ǎR�R���̑��ł��邱�Ƃɂ͊ԈႢ�Ȃ��B

�i���j�ؑ����b��t�����F�{�̐w��������

�@�{���Ɉ��u�i�镧�j�A����19.3�����B���q�`��k�����̍�Ɛ���B���b��t�͗nj��A���O��t�B

�����炭���É@����J���ꂽ���̂ł��낤�B

�@�ؑ����b��t����

�i���j�ؑ����b��t�����F�{�̐w��������

�@�{���̐~�q���Ɉ��u�i�镧�j�A����39.8�����A�]�˒����i�����N���H�j�̂��̂Ɛ���B

�ٓ��n���F���@�}��B���É@�{�����b��@�Ƃ���B�i���É@�{���Ɣ����j�N�I�͌��������ǂł����B

�@���É@�{���ؑ����b��t����

�i�J�j�ؑ��S��t�����F�{�̐w��������

�@���O��t�ٌ̈`�̈�ł���S��t�ł���B����20.0�����B

�����ł͕����[�厛�E�R��I�R���E�ߍ]��{�������E�L�㕶��厛�Ȃǐ������Ō�������x�̒��������ł���B

�������ɂ͂��̑��̗R���������u���~����t�����L�v�i�ʐ^�̌f�ڂ����邪����͊�������j�Ȃ�L�^���`������B�{�L�^����i�T�N�i1705�j�����ƒm���B

�@�ؑ��S��t����

�i���j���O��t�閧��{���F�{�̐w��������

�@�@�ʂR���Ƃ�100�������O�~40�������O�A�����B���a���N�i1764�j����B

���W�n���F�閧��{���@���ǎR

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@�@�@�@���a�R�N�\�N�X���R��

�@�@�@�@���O��t�閧��{���@�����@�@�@���ǎR�T�R�����匠�m����M

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���

�@���O��t�閧��{��

�i�^�j�n�����}�}��F�{�̐w��������

�@����100�����A���R�̕\�ʂɒn����F���������B

�\�ʂɂ͎��̈�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���咷�ٌh��

�@�@�n�@���@��@�F�@�́@���@��

�@�@�@�@�@������\�j�����㌎���@�@����t���@�@�@�������Q�Q�N��1367�N

���̔�͖������N�̐_�������̏��u�ɂ��A���ǎR�����K�i�����R�匠���j�̉��̉@���獑�����Ɉڂ��ꂽ���̂ł��邱�Ƃ́u�}�㏫�m�R�k�v�u���ɕ{�Ǔ��u�v���̋L������A���̒ʂ�Ȃ̂ł��낤�B�Ȃ��u�R���M�L�v�ł́A�͂��ߎR�[���L���R�Õ��Ɍ��Ă��Ă������̂��A�����N���i1736-41�j�����R�Ɉڂ����Ƃ����B

�@�Ȃ��A���݂͍������{�������J����Ƃ����B

�@�n�����}�}���{

�@���n�����}�}��͖{�����̈��u�Ƃ̂��ƂŁA�����ł������B

�@���ʁu�v���Ďs���쎁�v���ʐ^�̂����������̂Ōf�ڂ����Ē����B

�@�@���n�����}�}���F�v���Ďs���쎁����

�i���j�����R�匠�����F���ڎ���

�@�匠�����͐~�q���ŁA�ؑ����R�n���R�n���i����30�����j�A�ؑ��V������i����11�����j�A�ؑ����s�ҍ����i����21�����j�̂R��ł���B

���ɋL���悤�ɖ���Q�N�i1656�j�̑����ł���A�����炭�����Њ����̎��ɑ������ꂽ�̂ł��낤�B

�����_�̖{�n�ł͏��R�n���ŁA�R��E�O�g�����R�̊J�R�`���ɓo�ꂷ��V��Ɩ��s�҂��]�����O�����Ƃ��Ĉ����R�匠����\���B

�~�q��ʂ̖n���F�����N(1656)�̔N�I�Ƌ��̑啧�t�̖�������B

��������ʂ̎鎽���F���R�N�̔N�I�ƒ}��B���ǎR�����ЂȂǂƋL���B

�@�����ǎR�����Ђɂ��ẮA���ɋL�������ǎR�_�{���y�ѕ����֘A�̈�Ձ������R�V���i����62�j���Q��

�@�~�q�������R�匠�����@�@�@�@�@�~�q�������R�匠���R�n���F����

�@�ő��ؑ��V������@�@�@�@�@�@�@�@�ő��ؑ����s�ҍ���

�i�\�j�ؑ��s�����������F���ڎ���

�@���q���i�P�R���I�j�����Ɛ���A����83����

���ڎ��ω����Ɉ��u�����B���ڎ��ɂ͐��@�i�Ɋy�����j�{���Ƃ����s�����������@�p���̌�A�{�R�i�ǂ����s���j�ɗa����ꂽ���A�����S�N�ɕ��ڎ��ɂ����炳�ꂽ�Ƃ����L�^������A���̕s�����������@�{���ƍl������B

�@�ؑ��s����������

�i�R�����P�j���ǎR�̐Α���

���{�̐w�������i���ǎR���É@�j�Α��m�����F

�@���{�̐w��������O�Ɉ��u�����B���`���̑�����183�����A�`���̂����182�����B

�����Ƃ��w�ʂɈ�����A����ɂ��A�����T�N�i1808�j�H�́u�`�K�s�����v�Ɓu�`�玟���A�v����ł���A�u���@���������Z/�@��b����v�Ƃ�����A�������@��b���Ƃ͓����̖��É@�Z�E�ł��邱�Ƃ�������B

�_�������̏��u�ɂ���āu�j�ꌊ�̖��߂�ꂽ�v�Ƃ��u�J��ɗ��Ƃ��ꂽ�v�Ƃ��`���邪�A�������̋L�^�ł́A�����P�U�N�������m�����ی�ӂ��A���N�̌�ɒJ�ꂩ������グ�A�C�����č�������O�Ɉ��u�����Ƃ����B

�������́A���x���G�ꂽ�悤�ɁA�����̐_�����R�̏��u�Ŗ��É@�R�P�������@��O�����É@�p����ɐg�������@�ł���B�ނ͖��É@���瑽���̏Y����������ɂ����炵���m���ł���B���̐m�������������Ɍ}�����͔̂ނ̌���p�����������Z���E���ł������B

�@���É@�����}�F�i�z�j�}�㍂�ǎR���}�̕����}�ł���B

�@�@�@�����ɕ`�����̂����É@�ł��邪�A���̖�O�ɐm�������`�����B���̐m�����͋{�̐w�������Ɍ�������B

�@��GooogleMap�@���

�@�������m�����@�@�@�@�@�������`�m�����@�@�@�@�@���������`�m����

���`���ǎR�����АΑ��V�獿���F����䎛��e���u

�@����120�����A���ɂ͕����P�Q�N�i1814�j�ƍ��ށB

�@���ǎR�̂ǂ̏ꏊ�ɂ��������͕s���ł��邪�A���ǎR�����匠���Ђɂ������Ɠ`����B

�@�@���ǎR�����АΑ��V������F����R⛰���ǎR�̓V��T�}�@���

��S���@�R���ӂ̌Õ�

�i�c�j�ؑ�������V�����F�{�̐w��������

�@�������i�P�Q���I�j�̑����Ɛ���A����23�����A

�����͕s�ڂł��邪�A�������ɑk��ƍl�����A���̒n���ł̒������Õ��ł���B

���ǎR����ڍ������\�������邩���m��Ȃ��B

�@�ؑ�������V����

�i�l�j�ؑ���F�`�����F��䎛��

�@���q���i�P�R���I�j�Ɛ���A�����P�S�����B�ڂ��������͕s�ځB

�����ꂩ�̐l���̔O���łł������\��������B

�@�ؑ���F�`����

�i�i�j�ؑ��s�����������F�{�̐w��������

�@����w��ɖn��������A���T�R�N�i1572�j�̔N�I������B�����R�P�����B

�������ɓ������o�ܓ��͕s���ł���B

�@�ؑ��s����������

��T���@�R�̐_�������ƕ����̕ی�

�i���j��䎛���p�L�F�v���Ďs����ψ��

�@�c��S�N�`�����U�N�̔˂̒ʒB�⎛�@����̒V�肪���n��ŋL�����B

�����Q�N��䎛�@��@�p���ƂȂ�A�T�X����嗺�r�͊ґ��ދ�����������B

�V��@�͋������A��b�R�����@�������R�̔h���A�����͌�䎛�����̒Q�菑���N�ɒ�o�A���l�̒Q�菑�����É@��O��O�̍����V��@�O��Ղ������o�����B

�����R�N�A�V����A�N�͌�䎛��������������������䎛�Ɖ��߁A���r�ɏ\�l�}����F�߂�B

�������A���r�͈ېV�O�A���{���̋F���Ȃǂ��C���A���ꂪ�l�b�N�ƂȂ�A��䎛�̐^�̈Ӗ��ł̍ċ��͍ى͂���Ȃ������B

�����W�N�����@��������䎛�Z�E�ɔC�����A�����P�P�N���ǎR�[�Ɍ�䎛�̍ċ����F�����B

�i���j���Ӓ��E���ӋL�^�F���ڎ���

�@�ՍϏ@���ڎ��̋L�^���ł���B���̒��ɂ͐_�������Ɋւ���L�^������B

���ǎR�{�n���{�n���́A�����Q�N�Љ@�ǂ��炩�畟�ڎ��֖{�n����a����ʒm���Ȃ���A���ڎ��ł͗a�����o����B

���ǎR�����匠�����R�n�����́A�����肪�Ȃ��̂ŁA���ڎ��Ɉ������̗v��������A������i�����Q�N�Ɂj���������Ƃ��L�����B

�����ǎR�_�{���y�ѕ����֘A�̈��

2010/03/25�lj��F

BUNKAZAI +++�v���Ďs����ψ���+++ �̃y�[�W�Ɂu���Z���Ոꗗ�\�v������B

�ȉ��ɂ��̃��X�g��]�ځi�ꕔ�̓J�b�g�j����B����ɂ��A���Ձi������A�O�d���j�A���F�A�V�ɂȂǂ̐Ւn���c��Ƃ����B

�ʐ^��2011/04/13�B�e�i���ǎR�����̍��̎ʐ^�Ɠ���̎ʐ^���g�p�j

2025/07/07�lj��F

��L�́uBUNKAZAI

+++�v���Ďs����ψ���+++�v�͌��݂ł̓����N��ƂȂ�A�Q�Ƃ��ł��Ȃ���Ԃł���B

�����ŁA�ēx�v���Ďs�̃T�C�g���Q�Ƃ���ƁA���̂悤�ɁA�����|�̃}�b�v�����邱�Ƃ���������B

�T�C�g�u�v���Ďs�v���Z�敶�����}�b�v�����Z�敶�����}�b�v��

�ɓ����Ǝv����}�b�v�y���Z�敶�����}�b�v�I���e�Q�i���ǎR���̎��@�Օ��z�}�j�z������̂ŁA������ɐ�ւ�������B

���̏ꍇ�A���̐��l������Ă���̂ŁA�������\�L�̐}�̇��ƑΉ�����B�i�������͈ȑO�̐}�̇��ł���j

�@�����ʐ�ւ��������}�b�v�i���Ɍf�ځj�́A�����Ɍf�ڂ́u2011/05/05�lj��F�����ǎR����}�v�Ƃ����ꕔ�������A�������̂ł���B

�����ǎR���̎��@�Օ��z�}

�@�@

�@�@�@�@���ǎR���̎��@�Օ��z�}�F��}�g��}

|

�� |

��Ֆ� |

��Ղ̎��� |

��Ղ̊T�v |

| . |

��������� |

�퐶����q |

���۔N��(999�`1004)���Ɍ��Ă�ꂽ�������̐���n� |

| . |

���Ȉ�� |

���@�@�j |

���ǎR�ڋ{�̐դ�y�t�������o�y� |

| . |

���ǎR��{�i�@�� |

���@�@�� |

��{�i�̉��~�Ր���n������ⓩ����Ȃǂ�� |

| . |

���ǎR��j�@�� |

�����`�]�� |

�r�Ɛ��肳����\�⤍]�ˎ���̕\��Ղ�� |

| . |

���ǎR���{�Ј�� |

���j(����) |

�y�d�Ɛ��肳����\�����褊����o�y� |

| . |

�ֈ��� |

����(�퍑) |

���ǎR��j�̏�ő�F�@�ق̐w���Ƃ��Ă��g�p����� |

| . |

�@���{�i�@�� |

�]�@�@�� |

�V���N��(1532�`1555)�Ȍ�̍��ǎR��{�i�̉��~�ա |

| . |

�@���� |

�]�@�@�� |

���ǎR����O�g���̉��~�ա������Ȃǂ������o�y� |

| �P |

�����(���O�䎛)�� |

���@�@�j |

����䎛�����ٌ\�قƓ`������� |

| �Q |

�������� |

���@�@�j |

���P�Q�N(673)�n���̓`�������鍂�Ǒ�А_�{���̐ա |

| . |

���d������哰�� |

���q�`���� |

��������̐Α����c�� |

| �R�@�R�Q |

��O������y���@�� |

���@�@�j |

��O�����͘a�����N(708)�n����y���@�͍��ǎR�\��@�̈�¡ |

| �@�@�R�R |

���_�ĐΈ�� |

���@�@�� |

�y�t�����������Ȃǂ��o�y� |

| �S�@�R�S |

�������~ |

���@�@�j |

���ǐe���̐w���Ɠ`�������ꏊ��y�t��Ђ��Q�z� |

| �T�@�R�T |

�ꉹ�@��. |

�]�@�@�� |

���ǎR�\��@�̈�¡�R���͕s����Ί_���Ղ��c�顁@���ǎR�ꉹ�@�� |

| �U�@�R�U |

�����@�� |

�]�@�@�� |

���ǎR�\��@�̈�¡�R���͕s��� |

| �V�@�R7 |

�����@�� |

�]�@�@�� |

���i�N��(1772�`1781)�n���Ƃ��ꤍ��ǎR�\��@�̈�¡ |

| �W�@38 |

����@�����J�ω����� |

���q�`�]�� |

����@�͏\��@�̈�¡�ω����͕�T�N��(770�`780)�n��� |

| �X�@39 |

����䎛(����V�E�@��@)�� |

���@�@�j |

���ǎR�{�V�Ƃ��ďd�v�Ȏ��@���⌚���̈ꕔ���c��

�@���ǎR�{�V�R���A�{�V�R��������E�Ί_�ΊK�A�{�V�R������E�Ί_�ΊK��

�@�R����E�Ί_�ΊK��E�Ί_�A�{�V�R����E�Ώ��A�{�V�ΏE�ΊK�A

�@�{�V���{�i����P�A�{�V���{�i����Q�A���ǎR�{�V����P�A

�@���ǎR�{�V����Q�A���ǎR�{�V����R�A���傩��{�i��ւ̘H |

2025/07/07�lj��F

���u���W�@���ǎR�̕������p�@�R�[���@�������猩���Ă���R�̎p�v��B���j�����فA2025�@���

�@�Ñォ��̐_�{���ł������������͒����ɑޓ]���A����̒n�ʂ͌�䎛�Ɉ����p�����B�������A��䎛�̑n���ɂ��Ă͂͂�����Ƃ͕�����Ȃ��Ƃ����B�L�^����͒x���Ƃ��S�R������E�Lj��i�����P�U�N/1484�`�V���P�O�N/1541�̎��ɂ͌�䎛�̏����ł������Ƃ����B

�L�b�G�g����i���ꂽ1000�̂����V�V�O������V�ւ̔z���ł���A�����܂ň��|�I�ȗ͂������A�R��������������B

�������N�p���ƂȂ�A���̌��N�m���̋����ƂȂ荂�ǎR���~�E���ǎR��a�����A����ɂ��̌�͋{�i�̓@��ƂȂ�B

���݂͓����̖{�V��Ɨ���݂̂���������B

�Ȃ��A�����P�P�N�R�[�Ɍ�䎛���ċ�����A��䎛�̖@����╨���p���B |

| 10

40 |

��|�O�� |

�]�@�@�� |

����̕ʑ������褒|�O�ƌĂ�Ă���� |

|

11 41 |

�����É@(������)�Ձ��]�ˁ�

|

��T�N��(770�`780)�n���Ƃ��ꤍ���@�Ɏ����L�͂Ȏq�@�Ɖ]����i���É@�j

�����Q�N�Q�����É@�Z����O���{�w���������ɑދ���������B

���̎����ǎR���É@�Α��m�����A���O��t�A�吹����V���J������Ɖ]���B

��2012/04/22�lj��F�u�v���Ďs���y�̕������v���

�����R�N���ǎR���É@�̖{�������������Дq�a�Ƃ��Ĉڒz�Ɠ`����B

���ꉮ���ȓ��A�����{�����B���ʂR�ԑ��ʂS�Ԕ��A���ǎR�V�ɂ̂����炭�B��̈�\�ł��낤�B���q�E���ԂȂǂɂ͊i�����������Ӗ��ł��낤���A�]�ˊ����Ȓ�����݂���B

�����ɂ́A�V��@�̎��@�ɂ悭�����颗֕��v�����A�����ɗ��A�������i�ق��͋����\������A�㕔���[�ɂ͑傫���͂�u���B�����̊i�V��ɂ́A�L�n�ˊG�t�O�J�勽�����S�ƂȂ��ĕ`�����P�T�S���̖n�G��ʐF�悪�c��B

��2012/05/20�B�e�F

�@���É@�{����\�P�@�@�@�@�@���É@�{����\�Q�F���}�g��}

�@���É@�{����\�R�@�@�@�@�@���É@�{����\�S�@�@�@�@�@���É@�{����\�T

�@���É@�{����\�U�@�@�@�@�@���É@�{����\�V�@�@�@�@�@���É@�{����\�W

�����������_�Дq�a�i�`���É@�{���j�F�v���Ďs�����������{637

�����N���i1460�j�V���{�������A�V���{�Ə̂���B�V���P�U�N�i1547�j�������[��F�������{���������A�����{�Ə̂���B�����R�N���É@�{�����ڌ��B�吳���N�ɂP���P�Ђ̖��ɂ��A�t�߂̓V�_�A�_���A�z�K�Ȃǂ̎Ђ����J����B |

2025/07/07�lj��F

���u���W�@���ǎR�̕������p�@�R�[���@�������猩���Ă���R�̎p�v��B���j�����فA2025�@���

�@���ǎR�R������E���B�����Ƃ��đn�������Ƃ������A�����炩�ł͂Ȃ��B�V���Q�O�N�i1551�j�̐_�̌��n���ɂ��̖��������A���ꂪ�ŌÂ̋L�^�ł���B�ߐ��̐a��1000�̓�200�̔z��������A����V�Ɏ����@�ł������B

���̖��É@�͌��O��t�i���b��t�j�̐M�Ɛ[���q���肪���������Ƃ��e��L����m����B

�����̐_�����R�̏��u�Ŗ��É@�Z�����ދ������̂��������ł����������R���ŁA����̋{�̐w�����������ł͌��O��t�̑���悪�W�����Ċm�F�����B

�Ȃ��A���������Дq�a�Ƃ��Ĉڒz���ꂽ�{���̐��ʖ؊K�̋[�������ɂ͕��v�Q�N�i1862�j�̔N�I�����܂��Ƃ����B |

| 12�@42 |

�o���@�� |

���q�`�]�� |

�R���͕s���A�\��@�̈�Ƃ��ꤓy�t�������Ȃǂ��o�y� |

| 13�@43 |

���ӎ��� |

���@�@�j |

�钹�T�N(690)�n���Ɠ`���餍��ǎR�������̈�¡ |

| �P4�@44 |

��蓰�� |

���@�@�j |

���ǎR�����̈�Ť�]�ˎ���ɂ͌d�̐Γ���������� |

| 15�@45 |

�u���� |

���@�@�j |

�V��T�N(951)�̑n���Ɠ`������ |

| 16�@47 |

��[���� |

���j(����) |

�ܗ֓��̉����ƌ�����Ύ����c�� |

| 17�@48 |

������� |

���@�@�j |

�i���S�N(1049)�̑n���Ɠ`������ |

| 18�@49 |

�O�d���� |

���@�@�j |

�]�ˎ���̉��N�G���Ɍ����邪��R���͕s��� |

| 19�@50 |

�@�� |

���@�@�j |

�a���T�N(712)�̑n���Ɠ`�����餍��ǎR�������̈�¡�@���ǎR�@�� |

| 20�@51 |

�~���@�� |

���@�@�j |

���ǎR�\��@�̈�¤�R���͕s��� |

| 21�@52 |

�s���@�� |

���@�@�j |

�m���N��(851�`854)�̑n���Ƃ���餍��ǎR�����̈�¡ |

| 22�@53 |

���@�� |

���@�@�j |

�V���N��(824�`834)�̑n���Ƃ��ꤓy�t��Ђ��U�z��@���ǎR���@�� |

| 23�@54 |

����@�� |

���@�@�j |

���ǎR�\��@�̈�¡�R���͕s�����������Ȃǂ��T�z� |

| 24�@55 |

������(�{�n�@)�� |

���@�@�j |

��T���N(715)�n���Ƃ��ꤓ���ƌ����J��_���������B�@���ǎR�������� |

| 25�@56 |

�ω�����^�@�@�� |

���@�@�j |

�^�@�@�͍��ǎR�\��@�̈�¡���ɗR���͕s����@���ǎR�ω����� |

| 26�@57 |

��������(�O�g�ƕ�n) |

���j(����) |

�J�R���̕t�����@�Ť�����̍���O�g�Ƃ̕擃���c�� |

| 27�@58 |

�J�R����(�ߐ������n) |

���j(�]��) |

���ǎR�����̊J�c���c��l�̕�Ƥ�ߐ�������̕擃���c�� |

| 28�@59 |

�y�Z(���Z)�� |

���@�@�j |

�m���N��(851�`854)�n���Ƃ���餍��ǎR�������̈�¡ |

|

29�@60 |

(�ċ�)�Ɋy���� |

�]�@�@�� |

���\�N��(1688�`1704)�ɍċ����ꂽ�Ɋy���̐ա |

2025/07/07�lj��F

���u���W�@���ǎR�̕������p�@�R�[���@�������猩���Ă���R�̎p�v��B���j�����فA2025�@���

�@�{���ɂ��ẮA�K���������̐��i���͂�����c������Ă����ł͂Ȃ��B

�����̐����Ƃ����u���NjL�i���Njʐ��{�_�鏑�j�v�ɂ��̑��݂͊m�F����A�u���ǎR�����L�v�ɂ́u�͈⑴��v�̂Q�U�����̈�ɂ�������B

�G�}�ł���u���{���F���ǎЉ��N�i�Г��}�j�v�ɂ͖k�J�̓������ɋɊy�����`�����B

����ɂ́u�}�㍂�ǎR���}�v�ł������Ђ��߂�����ɋɊy�����m�F�ł���B

�@�������A����ł́A�ߐ��ɂ͕{�����ɋɊy�������݂��A�����̋L�^�ł��A�{���ɋɊy��������Ƃ����B

�Ɋy���i���@�ƍ�����j�͋ߐ��A��펛�O��@���ł���A�}�O�}��̎R���̌U�����߂Ă����B��ɓV��@�Ɖ��߂�����A�S�R���V�䉻�������ŁA�����P���������A�^���̏C���̖@�����p���ł������قȎ��@�ł������B���R�h�C���̊J�c����̉摜��s�������E���s�ґ��Ȃǂ����u���Ă����̂́A���R�h�C���ł��������Ƃ̏؍��ł��낤���B

���邢�́A�{���̋Ɋy���͍��ǎR�Ɋy���̗��V�̂悤�ȑ��݂ł������̂�������Ȃ��B

�Ȃ��A���@�{���͕s�������ł���A���̖{���͎R���̐��@���p���ƂȂ�A���̌�A�����S�N�ɕ��ڎ��ɑJ���ꂽ�Ƃ����A���̕s�������͌��ݕ��ڎ��ω����Ɉ��u�̕s�����������̉\���������Ƃ����B |

| 30�@61 |

�Ɋy���Z�E�� |

�]�@�@�� |

���ǎR�̒����ɗ͂�s����������S��l�Ȃǂ̕悪�c�� |

|

31�@62 |

��蓰��(��)�V���� |

���@�@�j |

��蓰��698�N�̑n���Ƃ���邪��V���͗R���s��� |

2025/07/07�lj��F

���u���W�@���ǎR�̕������p�@�R�[���@�������猩���Ă���R�̎p�v��B���j�����فA2025�@���

�@���ǎR�̐����ɐL�т�����̐�[���I�R�ł��邪�A�����Ɉ����R�匠������������B

�ݎ��R�N�i1660�j�S�X���G�ꂪ�v���Ĕˎ�̕��^���v���F�肵�A�R�O�̌G�R�Ɋ����A�����P�O�N�i1670�j�Ɍ��ݒn�֑J���A����W�N�i1680�j�������ڒz�ċ������B

���̈����R�̐_�{�����V���ł���B�A�����@�Ƃ��Ă̊������т͖w�Ǖs���ł���B�������Ȃ���A�����R�匠���̖{�n���i�ؑ����R�n���R�n���Ȃǂ̎O���j�͌��ݕ��ڎ��ɑJ���ꌻ�����A����Ɍ���䎛�̖�O�ɂ���u�Α��V������v�����̒n�ɂ��������ł���Ƃ�����B

�@���ǎR�����АΑ��V������F����R⛰���ǎR�̓V��T�}�@��� |

|

�@�@63 |

���� |

|

|

|

�@�@64 |

�㉤�@�� |

|

|

| �@�@65 |

�V�O������ |

|

|

�@�@�@���j�S�U�͌��ԁF�S�U�͐��m�����ՂƂ���

�@

2025/07/09�lj��F

���u���ǎR�̕������p�v�@���

������-�V�ۊ����ǎR�R�����@�z�u�}

�@�@

�@�@�@�@�@����-�V�ۊ����ǎR�R�����@�z�u�}�F��}�g��}

�����ǎR�ʐ��{�����F2011/04/13�B�e

2011/05/05�lj��F

�����ǎR����}

|

|

���ǎR����}�F���}�g��}

�{�}��

�u���j�Ձ@���ǎR�_�Đv�n�}�i�u���j�U�����Q�O�v�v���Ďs���ρA�����P�U�N�j����荞�݁A���̒n�}��ɁA

�u�j�Ս��ǎR�_�ĐΎw��n����̎��@�����z�}�v�i�u���Z��̕������}�b�v�v�v���Ďs���ρA�����P�O�N�j�ɂ��鎛�@���̈ʒu��]��

�������̂ł���B

�ȏ�̈Ӗ��Ŗ{�}�͂Q�}�̍����}�ł���B

�@���}���̈�Ֆ��̑O�ɂ���ԍ��͂�����Ɍf�ڂ́u���Z���Ոꗗ�\�v�̇��ɑΉ�������̂ł���B |

�����ǎR�Q�U�����T�v�}�F�������ǎR�͂Q�U�����A�R�U�O�V�Ə̂���邪�A���̂Q�U�����̔z�u�T�v�}�ł���B

�@���ǎR�Q�U�����T�v�}

����}��2011/04/13�A�R���ŖV�Ղ̕W���i�ؐ��j��ݒu���Ă���Ɖ]���Ǝ҂��������Ă����}�ʂł���B

�@���Ǝ҂͋v���Ďs����ϑ�����A��ƒ��������Ǝv����

�@�����̐}�ʂ́A���̋Ǝ҂��쐬�����Ɖ]���B

�@���{�ʐ^�͋Ǝҏ��L�̎菑�}���B�e����Ă���������̂ł���B

�Q�U�����̎��@���̂Ƃ��̑z�肳����܂��Ȉʒu��������}�ł͂���B

�A���A�S�D�ݒ��@�A�P�V�D���A�P�W�D�n�U���A�Q�Q�D�@�Ԏ��A�Q�T�D�������A�Q�U�D���m��t�͈ʒu�̕\�����Ȃ��B

�@�����͋Ǝ҂̒k�F

�@�@�O�d���y�ԑ�����ɂ��ẮA�W���i�ؐ��j�̐ݒu�͂Ȃ��Ɖ]���B�܂�Ւn�͏ڂ炩�łȂ��Ɖ]�����Ƃł���B

�@�@���n�̔��@�����Ȃǂ͖����{�ł���A���̂Ƃ���A�m�����\��╨�̔�������������ł͂Ȃ��Ƃ��]���B

�����ǎR����

�@���@�ǁ@���@�{�F���ǎR���{���i��䒬�j�ɂ���B

�@���ǎR��̒����F�d���A����N�i1655�j�v���Ĕˎ�L�n�����̊�i�A�Α��B�G�z�͋ʐ��{�Ƃ���B

�@�ċ���䎛�F�����P�P�N���ǎR���������Ղ̋u��ɘ@��@��䎛���V�z�ċ������B�V��@�B

�@���E�����r

�������r�E������_�Ёi�������_�Ёj���班���o���āA�{�V�Ɏ���܂łɁA����@�E����@�A�E���ɖ{��@�Ȃǂ��������Ɖ]���A�V�ɐՂƎv���镽�R�n�E�Ί_�Ȃǂ��c����A�ڂ炩�Ȃ炸�B

�@���ǎR�V�ɐՂP�i����j�@�@�@�@�@���ǎR�ꉹ�@��

�@���ǎR�V�ɐՂQ�i����j�F���̒���

�t�߂̐Ί_�y�ѕ��R�n�ł��邪�A�V�ɐՂ��ǂ����͕s���B

�@���ǎR�V�ɐՂS�i����j

�����ǎR�{�V�i�i�@��@��䎛�E����V�j��\�F�����̔p���̌�����ɂȂǂŎg�p���ꂽ���ߗY��Ȉ�\���r�I�ǂ��c���B

�@������R�N�i1675�j�吅�Q�Ő_�{���͉�ŁA����⌹�m�����v���Ĕˎ�L�n�����̉����ɂ�肱���ɍ���V�c����B

�얀���E���@�E�q�a�Ȃǂ����������A�����Q�N�p���A�v���Ĕ˒m���L�n�����̏Z���A�}�㒆���@�E���ǎЎЖ����ƂȂ�A���̌�͍��ǎЋ{�i���ɂƂ��Ďg����B���݂͖{�V��E����E��_�t�Ȃlj���ċ����F

�ƐΊ_�E�Ώ�Ȃǂ̈�\���ǂ��c���B

�@���ǎR�{�V�R���@�@�@�@�@�{�V�R��������E�Ί_�ΊK�@�@�@�@�@�{�V�R������E�Ί_�ΊK���@�@�@�@�@�R����E�Ί_�ΊK��E�Ί_

�@�{�V�R����E�Ώ��@�@�@�@�@�{�V�ΏE�ΊK�@�@�@�@�@�{�V���{�i����P�F���ꂪ��_�t���ǂ����͕s��

�@�@�@�@�@�{�V���{�i����Q

�@���ǎR�{�V����P�@�@�@�@�@���ǎR�{�V����Q�@�@�@�@�@���ǎR�{�V����R�@�@�@�@�@���傩��{�i��ւ̘H

�����ǎR�����Q

�@���ǎR�ω������@�@�@�@�@���ǎR���������@�@�@�@�@���ǎR���@���@�@�@�@�@���ǎR�@��

�@������Βi���Γ����F�ʐ��{�ƍ���1�̂����̂P��A���\�P�S�N�N�I�B

�����ǎR�{��

�@���ǎR�{�В���P�@�@�@�@�@���ǎR�{�В���Q�@�@�@�@�@���ǎR�{�В���R�@�@�@�@�@���ǎR�{�В���S�F���i�U�N�i1777�j����

�@���ǎR�{�Ж{�a�P�P�@�@�@�@�@���ǎR�{�Ж{�a�P�Q�@�@�@�@�@���ǎR�{�Ж{�a�P�R�@�@�@�@�@���ǎR�{�Ж{�a�P�S�@�@�@�@�@���ǎR�{�Ж{�a�P�T

�@���ǎR�{�Ж{�a�P�U�@�@�@�@�@���ǎR�{�Ж{�a�P�V�@�@�@�@�@���ǎR�{�Ж{�a�P�W�@�@�@�@�@���ǎR�{�Ж{�a�P�X�@�@�@�@�@���ǎR�{�Ж{�a�Q�O

�@���ǎR�{�Ж{�a�Q�P�@�@�@�@�@���ǎR�{�Ж{�a�Q�Q

�@���ǎR�{�Г쑤�i���F���y�юO�d�������������ʂ��B�e�����ʐ^�ł��邪�A���͂��Ƃ�蕧�����ÂԂ��̂͒n��ɂ͉����Ȃ��B

2008/05/08�쐬�F2025/07/09�X�V�F�z�[���y�[�W�A���{�̓��k

�@

�@

�@

|