ブルー・ギャラクシー 天使編 後編

二日後、リリーさんはぼくに未練を残しながらも、ヴァイオレットさんに引き立てられるようにして、屋敷から去っていった。

「ミカエル、すぐにまた来るからね! 姉さま、ミカエルを頼みましたよ!」

と車の窓から何度も言い残して。

「はいはい、わかっていますよ」

穏やかに微笑む麗香さんと並んで、遠ざかる車を見送ると、ぼくはがっくりきてしまった。

リリーさんの姿がないと、常春の楽園ですら光が翳り、気温が下がったような気がする。リリーさんが市民社会で新たな事件に取り組むことになったら、次はいつ会えるか、わからないのだ。

「ミカエルは本当に、あの子が好きなのねえ」

黒髪の美女に哀れみ半分、からかい半分で言われてしまった。

「はあ」

と言う以外、答える気力もない。リリーさんに泣いてすがらなかったことだけで、自分としては精一杯の強がりなのだ。

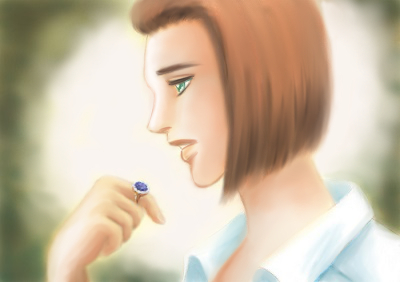

唯一の慰めは、ぼくの指にあるサファイアの婚約指輪だった。

リリーさんの瞳と同じ、海の色の石。

リリーさんが《ティルス》の宝石店に注文して、買ってくれたものだ。本当は、ぼくが払いたかったのだけれど、ぼくの全財産は、後に残してきてしまったから。

『ミカエルが一人前になったら、あれもこれも買ってもらうから、今はあたしに払わせてね』

というリリーさんの思いやりに、感謝するしかない。

そのリリーさんの指には、ぼくの目の色と同じ、エメラルドの指輪がある。

『これをお守りにして、仕事、頑張ってくるからね』

と言い、お別れのキスをしてくれた。ぼくにとっても、この指輪は大事なお守りである。

もっともリリーさんの方は、いったん任務にかかったら、邪魔な指輪など、外してしまうだろうけれど。

それから一週間ほど、投薬治療を受けながら、穏やかに過ごした。

薬品で腫瘍の成長を抑えている間に、本格的な治療方針を決めるという。

「治療法は何通りもあるから、焦らなくていいのよ。あなたの健康は、わたしが責任持って取り戻します」

と麗香さんに保証されたことで、かなり安心できた。

「ここに慣れるまで、のんびりしていらっしゃい」

と言われた通り、庭園の薔薇を摘んでルビー色のジャムを作ったり、刺繍を習ったり、ピアノを弾いてみたり、乗馬に連れ出してもらったり。

屋敷の周囲に広がる緑地には、あちこちに、ちょっとしたお楽しみが仕掛けてあった。実をつけたレモンの木やオレンジの木、オリーブの木。百合の群生。斜面一杯に咲く菫の花。

隠れ家のような丸太小屋もあった。小屋には家具や道具類が置いてあり、暖炉で湯を沸かしてお茶を飲むことも、ベッドで昼寝をすることもできる。

馬に慣れると、一人で小道をたどって、遠くまで行けるようになった。小川に添って進み、湖の岸に出たり。そこから森の中を抜けて、見晴らしのいい崖の上に出たり。

馬で森を抜ける途中、さっと通り雨が来て、大木の下で雨宿りすることもあった。植生を保つために、時々、人工の雨が降るのだ。待っていれば止むと知っているから、馬を降り、手綱を木の枝にひっかけ、自分は太い根っこの上にでも座っていればいい。

肌寒い霧が流れてくると、視野が閉ざされ、世界にたった一人でいるかのようだった。雨によって強まる緑の匂い、湿った土の匂い。馬は静かに休んでいて、ぼくを一人にしておいてくれる。

神聖なほど静謐な時間が過ぎるうち、外界のことを全て忘れてしまいそうな気分になる。生まれてからずっと、ここで過ごしているような。

もしかしたら、これまでのことは、全て夢なんじゃないだろうか。

ぼくはもう死んでいて、ここは天国で、ただ、リリーさんと出会ったという夢を見ているだけなのでは。

それでも、雨があがり、霧が晴れると、ぼくはまた馬に乗って、屋敷に戻る。屋敷には麗香さんがいて、

「楽しかった?」

と尋ねてくれる。こんなに確固とした夢、自分の想像力で作れるわけがない。

麗香さんは親切で、寛大な女主人だった。おおかたの時間、ぼくを好きにさせておいてくれるが、ぼくが迷ったり、不安を抱いたりすると、適切な助言をくれる。

「急いで体を鍛えようなんてしなくていいから、乗馬と散歩を楽しんでいらっしゃい。格闘技が習いたかったら、治療が終わってからにすればいいのよ」

「料理は、できるに越したことはないわね。少しずつ、わたしがリリーの好きな料理を教えてあげます」

「書斎の本を読むなら、お薦めリストを作っておいてあげるわ」

リリーさんが信頼して、ぼくを預けていっただけのことはある。たぶん、一族中から尊敬されている女性だ。

それでもなお、

(リリーさんと一緒だったら)

とは幾度も思った。噴水の傍のベンチで、花の写生をしている時。ランチボックスを横に置いて、花畑に囲まれた芝生に寝そべる時。蓮の花が咲く池の周りを歩く時。

この景色を、リリーさんと一緒に楽しみたい。

同じものを見て、感動したい。

リリーさんといれば、何をしても、百倍は楽しく充実しているだろう。たとえ宇宙空間で事故に遭っても、未知の惑星上で遭難しても、リリーさんと一緒なら、きっと耐えられる。

だが、自分で自分を叱咤した。

今はまず、健康になり、役に立つ一人前の男になることだ。

リリーさんの側にいても、足手まといになるだけなら、意味がない。

吊り橋が砲撃で断ち切られた時、ぼくはあっさり気絶して、リリーさんのお荷物になっただけだった。そのことを思い出すと、一人で頭を抱えて唸ってしまう。

もう二度と、あんな醜態はさらしたくない。今はまだ子供でも、男なのだから。

吟味された贅沢な夕食の後は、本物の炎がパチパチと燃える暖炉の前で、麗香さんと一緒に蜂蜜入りのハーブティを楽しんだ。

アップルミントやレモングラス、カモミールやレモンバームというハーブも、麗香さんに教えられ、あたりの野原で摘んできたものだ。紅茶の葉に混ぜてもいいし、ハーブだけで使ってもいい。

美しいワンピースを着た麗香さんは、お気に入りの安楽椅子で寛いで、遠い思い出話をしてくれた。

「わたしはね、地球時代の末期に生まれたの……今の常識では、信じられないでしょうね。たった一つの惑星上に、百億近い人間が暮らしていたなんて。川は腐臭がしていたし、海には大量のごみが浮かんでいたわ。人間が廃棄した有毒物質や、放射性物質が、全て海に流れ込んでいたの。汚染のひどい場所では、空気を吸い込むことすら、危険なことだったのよ。防毒マスクがないと、外出できなかった時期もあるわ」

確かに、想像もつかない。

ぼくのいた《エリュシオン》も、人口は五千万ほどだった。首都を離れれば、どこまでも緑の野山が続いていた。川も海も清らかで、たくさんの魚が泳いでいた。もちろん、人間が移植した生態系だが。

「しかも、互いに土地や資源を奪い合い、殺し合っていたのよ。うまく分け合えば、みんなが暮らせるだけのものは、かろうじてあったのにね」

麗香さんは、ぼくが歴史の本でしか知らない地球時代の、貴重な生き残りだった。

現在の地球は、歴史遺産として保存される田舎惑星に過ぎないが、かつては人類の全世界だったのだ。

「当時はまだ、男たちが権力を握っていた時代だったから、平和や平等を願う女たちの声は、圧殺されることが多かったの。多くの男たちは、女が独立心を持つことを、ひどく恐れていたわ。女が判断力や行動力を持ったら、つまらない男は見捨てられてしまうから。わたしの少女時代には、女に学問は要らないという声さえ残っていたのよ……わたし自身、女に知恵がつくと、ろくなことはないと何度も言われたわ。利口ぶっていて、可愛くない。人に尽くす気持ちが足りない。勉強に打ち込む娘たちは、そうやって貶められたものよ。男たちは最初から、人に尽くす気持ちなんて、持っていなかったくせにね」

当時は、先進国の市民社会でさえ、そんなものだったらしい。何だかまるで、人間がバイオロイドの反乱を恐れるような……

ああ、そうか。

相似形で当たり前なのだ。

女たちに独立されてしまった男たちが、新たな奴隷として創ったのがバイオロイドなのだから。

「男というのは、哀れな種族なのよ。男同士の戦いに勝つため、女を得るために、強がらなくてはならないと思っている。実力がない者ほど、必死になって強がり、弱い者を踏みつける、負の連鎖ね。そんな見栄張りは、女にはすぐに見抜かれるのに。何百年、何千年、そうして強がってきた習性は、簡単には抜けないらしいわ」

科学的真理を説明するような、淡々とした言い方だった。一応、男の部類に入るぼくとしては、

「はあ、そうですか」

くらいしか言えない。ぼく個人は、無駄に強がったことなどない……と思うのだけれど。

いや、強がったのかな?

リリーさんに相応しい男になりたい、ならなくてはと思って、ここに預けられることを承知した。本当は、ヴァイオレットさんにうとましがられても、リリーさんの傍にいたかったのに。

「それでも、未来を見据える人たちが常にいて、少しずつ進歩は続いていたわ。わたしが中年を過ぎる頃にようやく、地球連邦が誕生したの。偉大な女性の政治家や学者が何人も出て、ようやくね。戦争に使っていた資源を、教育や科学研究に振り向けることで、事態が好転したわ。それでも、ぎりぎりだった。人類が自滅する前に、超空間航法が完成したのは、奇跡だったわね」

初期の実験船は幾度も失敗し、爆発したり、難破したりして大勢の犠牲者を出したが、人類はあきらめなかった。ついに、実用に堪える船が完成した。無人探査船からの報告を元に、有人船が次々に旅立っていった。

「それからはもう、爆発的な探険と移民の時代だったわ。太陽系内のあらゆる資源が、調査船や移民船の建造に回された。他の星系に、人間が住める惑星が幾つも発見され、何億という人間が、怒濤のように地球から出ていった。しまいには、地球に残っている方が少なくなってしまった。歴史の流れが、ゆるい大河から大滝になったかのよう……」

そのあたりの歴史は、ぼくも再教育施設で学んだ。けれど、実際に体験した人の話は説得力がある。

「わたしは既に老人になっていたけれど、その流れに加わりたかったから、自分を実験台にして、若返りの技術を試したの。もう失うものはないのだから、失敗して元々でしょう。もちろん、先人たちの遺産を受け継いだ上での挑戦だったけれど」

麗香さんは簡単に言うが、それは、もう一つの奇跡だったのではないか。遺伝子操作の実験もまた、多くの犠牲を必要としたはず。

「幸いにして、中年の頃の活力を取り戻せたので、移民計画の立ち上げに参加することができたの。当時は、あちこちで多くの移民計画が進行していたけれど、失敗したものも多かったのよ。技術不足や資金不足、事故や内紛。わたしたちは、初期の希少な成功組ね」

話は、幾夜にもわたって続いた。

麗香さんと仲間たちが移民船団を組んで、辺境の宇宙をさまよった話。星系探査を繰り返し、資源を採掘し、試験的な小惑星都市を建設した話。そこを基地にして調査研究を繰り返し、また新たな小惑星都市を築いた話。

《ティルス》のような、何十万人もが安心して暮らせる都市が誕生するまで、ずいぶんな試行錯誤があったのだ。

その間にも、遺伝子操作や生体改造の技術は進歩し続け、若さを保つことが容易になった。活力があれば、新たな挑戦もできる。そうやって、麗香さんたちは、一族の繁栄の基礎を築いたという。

「その頃には辺境も、野心家たちの飛び回る戦国時代になっていたわ。法律も協定もないのだから、強い者が言い分を通す状態だった。地球から波のように広がった移民たちのうち、地球周辺の星系に留まった人々より、更に遠くを目指した人々の方が、もっと欲深だったのね」

更に豊かな星系。更に広い領土。もっと多くの武器。優れた肉体。そして永遠の命。

「その試行錯誤の中から、バイオロイドも誕生したわ。単なる機械の兵士より、もっと便利に使える、生きた奴隷ね。心を持たない召使では、人間の心を推測することができないから、人間にとって不便なのよ」

人間たちが、心を持たないアンドロイドの召使で満足してくれていたら、それで平和だったのに。

「それに、多くの男たちにとっては、〝自分に都合のいい女〟が、どうしても必要だった。傷つきやすい、哀れな自尊心を慰めるためにね。普通の人間の女に相手にされない男たちが、バイオロイドの女に救いを求めたのよ。彼女たちにとっては、悲劇だったけれど」

哀れな自尊心……

麗香さんといい、ヴァイオレットさんといい、女性はどうも、男に厳しすぎるのではないだろうか?

ぼくの場合は、包容力の大きなリリーさんに救われたからいいけれど、そうでなければ今頃は、世界を恨んだまま、ねじくれて悪意の塊になっていたはずだ。それこそ、惑星全体を道連れにして、自殺しようとしていたかもしれない。

救ってくれる女性に出会えれば、どんな荒んだ男でも、そこから更生できるだろうに……

いや、それは女性の側に、途方もない重荷を背負わせることだと、麗香さんたちは思うのだろうな。

とにかく、対立する他組織と戦い、ある時は殲滅を選び、ある時は共存を模索しながら、麗香さんたちは更なる研究を続けていった。

より優秀な形質を持つ、新世代の人間たち。

全知全能を目指す〝超越化〟への挑戦。

そうしながら、新たに押し寄せる移民を受け入れ、《ティルス》を大都市に育て上げた。《インダル》や《サラスヴァティ》という姉妹都市も建設した。

そして、後から興隆してきた〝連合〟との確執。

いかにして彼らとの武力対決を避け、棲み分けを工夫し、一族の独立を保ってきたか。

「苦労したのは、大自然との戦いや、技術的な困難よりも、男たちの頭の悪さよ」

麗香さんはそれを、怒りや軽蔑ではなく、哲学者のような距離感で言う。

薔薇の花園に囲まれた屋敷の地下には、何層にもわたる広い研究施設があった。二日や三日では、一部しか見学できないほどだ。麗香さんはそこで、好きな研究をしているという。

テーマは色々あるが、中心はどうやら、超人類を誕生させる研究のようだ。

普通人より優れた肉体、高い知能。

もちろん他組織でも、似たような研究に力を注いでいる。中央の市民たちは、現在の自分たちに満足しているかもしれないが、辺境の野心家たちは、更なる進化を望んでいるのだ。

不老不死、超人化、超越化。

彼らの最終的な願いは、神になることか。

そして、自分の思い通りになる、新たな宇宙を創造する? その世界に君臨して飽き足らなければ、また次の宇宙を創る? それを、永遠に繰り返す?

ぼくにはまだ、そんな遠大な夢は持てない。今はとにかく、リリーさんの役に立つ補佐役になることだ。リリーさんがいてこそ、この世界に意味がある。

様々な機器や薬品類の揃った研究室を見せてくれながら、麗香さんはさらりと話す。

「一族の者には皆、その時点で最高の強化や改造を施してきたわ。でもね、ミカエル、あなたの知能もたいしたものよ。生まれてわずか数年で、人間たちを出し抜けるようになったのだから。あなたとヴァイオレットが、二人してリリーの補佐をしてくれたら、怖いものなしね」

ぼくとしては、そう願っているが。

ヴァイオレットさんから『殺意に近い敵意』を感じるなどと、この人に言っていいものか。

それとも、麗香さんには、そんなことは全てわかっているのだろうか。

「わたしも、あなたには期待しているのよ。これまでリリーが欲しがった、ペットみたいな男たちより、あなたの方が、はるかに見込みがあるもの」

それは、ぼくなら『汚れ仕事』も引き受けられる、という意味だろう。既に数百人の命を奪っているのだから、この上、躊躇することはないだろうと。

その通りだ。好きで殺人ウィルスを撒いたわけではないが、そのことを悔やんではいない。ぼくたちを奴隷にしておけると考えた人間たちが、愚かだっただけのこと。

バイオロイドは人間の改良種なのだから、いくら知識や行動に制限を課しても、いつかはどこかで反逆が成功する。それがたまたま、ぼくたちだっただけ。

もし、できるものなら、いつか、自由を求めるバイオロイドたちの反乱を手助けしたい……最終的には、新たなバイオロイドが製造されなくなることが一番だ。

いや、それとも、製造そのものは構わないのか? 彼らに、人権が保障されるのなら。

『より優れた種を創りたい』という科学的好奇心は、止められないのかもしれないから……

「今日は、保管庫を見せてあげましょう」

紫のワンピースを着た麗香さんの後について階段を降りていくと、厚い二重の扉があった。その向こうに広がる区画には、失敗した実験体が透明カプセルに入れられ、何百体も冷凍保存されている。

「気分が悪くなったら、引き返しても構わないわよ」

そう予告されたことで、腹に力が入った。せっかくの機会、逃げたりせず、しっかり見なくては。

入口あたりでは、ほとんどが動物だった。類人猿や齧歯類、大型の鳥、イルカ。犬もいれば、猫もいた。これらの動物には、人間が使役しやすいよう、知能強化を施したのだという。

「わたしが行った中では、犬の知能強化が一番成功したわ。犬は社会性が高くて、人類と共存してきた歴史が長いから、人間の文化に馴染みやすいの。いずれ、あなたにも実例を見せてあげます。人間を超えるほどに成長したのは、その中の、たった一例だけだけれど」

犬が人間以上に?

そんなことも、あるのか。自由に使える手がないだけでも、相当な不利だろうに。

ああ、でも、それは他の手段で補えるのか。たとえば、アンドロイド兵士を手足として使役すれば。

冷凍カプセルが並ぶ通路を進んでいくと、また扉があり、その奥には、人間に近い生き物が並べられていた。いや、きっと人間の変種なのだろう。

歴史で習った原人のような、骨太で体毛の濃い人間。逆に、透き通るような肌をした、細長い体格の人間。濃紫色の皮膚をした人間。赤い肌をした人間。

思った通りの性質が発現しなかったから、失敗作として永眠させられているのか。それならば彼らにとって、麗香さんは残酷な創造主だ。

中には、普通の人間にしか見えない人々もいた。たとえば、長い茶色の髪を白い肩の横で束ねた、若い女性。顔立ちは愛らしく、二重の透明蓋を通してみる限り、少し、ヴァイオレットさんに似ている。

まるで、王子さまが起こしにくるのを待っている、白雪姫のようだ。いったい、どんな理由があって、冷凍にされているのか。

「この娘は、少し事情があって、ここで眠らせているの。いずれ、あなたがわたしの助手として落ち着いたら、話してあげられると思うわ」

部外者には知りえない事情を教わるというのは、嬉しいことでもあるが、重い責任を引き受けるということでもある。ぼくに、そんな力があるだろうか?

いや、弱気はいけない。リリーさんのためになることなら、何でもすると自分で誓ったではないか。

整った顔立ちの、筋骨たくましい若い男性もいた。五、六歳くらいの幼い子供もいる。かと思うと、初老の男女もいる。

「この人たちも、改造体なのですか?」

「ええ、まあね。それぞれ事情があって、ここで保管しているの。よく見ておいて。いつかあなたが、彼らを起こして、使う時が来るかもしれないわ」

起こして、使う?

それぞれに過去があり、想いがある人々を?

リリーさんが聞いたら、怒るのではないだろうか。

いや、きっと怒る。勝手に冬眠させたり起こしたりするなど、あまりにも傲慢、身勝手だと。

ということは、麗香さんはこの場所を、リリーさんやヴァイオレットさんにも秘密にしているのではないだろうか。

ぼくは段々、リリーさんに話せないことが多くなってしまうようだ……それが補佐役の重荷なら、仕方ないけれど。

なまじ人間に近いために、逆説的に、怪物と呼びたくなるような者もいた。

青い皮膚が、蛙を思わせるようなヒューマノイド。カブト虫のような装甲皮膚を持つ、二足歩行のヒューマノイド。頭足類と機械が融合したような生物。

「野放しにすると危険な実験体は、捕獲して冷凍しておくのよ」

「捕獲ということは、既に外界で暴れていた、ということですか」

「まあ、そういうことね。施設を破壊して脱走したような、知能が高くて、なおかつ人類と共存できない生き物たちよ」

しかし、それを捕獲できたのだから、今はまだ、人類の側が優勢だということだ。

でも、いつかは、人類を滅ぼすような実験体が誕生するかも。そうなったら、自業自得……ということだろうか。

身長より大きな、猛禽類の羽根を生やした人間もいた。昔の宗教画なら天使というところだが、実際に見た場合は、グロテスクな怪物としか思えない。屋内生活で、こんな羽根は邪魔なだけだろう。空を飛びたいなら、飛行機械を使えばいいのだし。

その他にも、悪夢に出てくるような奇妙な生物が、延々と続いている。

彼らがどのような精神を持っていたのか、どんな経緯で冷凍にされたのか、外見からは何もわからない。冷凍カプセルの台座には、記号や番号、簡単な説明が記されているだけだ。

「ここの実験体は全て、麗香さんが改造したのですか?」

口に出しては非難できないが、これでは、マッドサイエンティストと言われても仕方ないだろう。

それでも、数百年の研究の中で、保存する価値のある実験体だけが残されているらしい。

通路の少し先で振り向いた女性は、平然と言う。

「そうとは限らないわ。半分くらいは、他組織の実験体を捕獲したものよ。後先を考えず、無茶な実験を繰り返す組織も多いから。こちらが知りえた時点で、介入して事態を収拾するわ。後は、系列組織での研究ね」

麗香さんの手になる実験体は一部と知って、多少はほっとする。かなりの部分、悪趣味な改造としか思えなかったから。

「もしも、後から必要になったら、蘇生させればいい。でも、滅多に蘇生させることはないわ。こういう実験体は、すぐに時代遅れになってしまうから」

異形かもしれないが、まだ生きられる命を、一方的に凍らせてしまうのだ。普通の市民が見たら、悪魔の研究だと非難するだろう。

しかし、麗香さんは確信犯の冷静さで言う。

「実験というものは、してみなければ、何が生まれるかわからないの。一見、無意味な改造と思えたものが、後で大きな分野に発展することもある。実験に使った命には悪いけれど、とことん試してみたいのが科学者なのよ」

それは、わかる。

ぼくだって、こんな研究をしてみたいとか、この分野をもっと知りたいとか、思うことがあるから。

ただ、実際に『禁断の研究』にのめり込むかどうかは……わからない。とにかく、市民社会にいては不可能だった。

ぼくだって、そういう研究の産物だ。新しい生命の創造が、絶対に悪いとは言えないだろう。怖さは感じるが、魅惑も強烈だ。リリーさんが嫌がるようなら、しないけれど……それとも、こうやって、秘密にしたまま実験できるものだろうか?

「わたしが自分自身に施した不老処置も、猿やラットを使った実験の蓄積がなければ、成功しなかったわ。最終的には、志願者の老人を被験者にしたの。余命わずかとわかって、本人が、もう失うものはないと覚悟を決めたから」

それは、地球時代の終わり頃の話らしい。

「その人は、どうなりました?」

「遺伝子組み込みが成功して、若返りが始まったわ。だから、わたしが次の被験者になったの。ただ、彼は航行途中の事故で死んでしまったから、長期のデータは取れなかった。一番長いデータが取れているのは、わたし自身ね。辺境に落ち着いてからは、新しく生まれる子供たちに、それぞれ遺伝子強化を施していったわ。失敗して死んだ子もいたけれど、多くは生き延びて、わたしの研究に役立ってくれた」

自分自身を実験台にした人には、もはや禁忌も恐怖もないのだ。あるのはただ、無限の探究心のみ。

「言っておくけれど、ミカエル、誰にでも見せる場所ではないのよ」

気味悪いほど、優しい笑みで言われた。

「これまで、ほんの数えるほどの人間しか、ここには入れていないわ」

やはりだ。

「それじゃ、リリーさんたちは……」

「ええ。リリーもヴァイオレットも、ほんの一部を見ただけです。一族内でも、ほとんどの者には用のない場所だから」

ぼくは改めて、身を引き締めた。

「わかっています……余計なことは、一切しゃべりません」

特に、冷凍された何十体もの胎児の存在は、リリーさんには言わない方がいいだろう。無駄に、優しい心を痛めるだけだ。

リリーさんのような『完璧な強化体』が誕生するまで、どれだけの命が闇に葬られたとしても、それをリリーさんが身に負って、苦しむことはない。既にいま、人々のために、進んで苦労を負っているのだから。

ぼくもまた、沢山の実験の果てに製造された命の一つだ。本当なら今頃は、跡形もなく処分されていたはず。ぼくを覚えていてくれる者も、惜しんでくれる者もいないまま。

屋敷の地上部分に戻ると、ほっとした。テラスから見渡す薔薇の庭園は、別世界のように穏やかだ。そよ風には、桃のような甘い香りが混じっている。

(地面の下に、あんな墓所があったなんて……)

これまでは地下を知らなかったから、二階に与えられた部屋で安眠できたのだ。

今夜から、悪夢にうなされるかもしれない。もし、何か予想外の出来事あったら、ぼくもまた用済みになり、あの冷凍カプセルの群れに加えられてしまうかも。

ぶるっと身震いが出た。

不吉な想像は、しない方がいい。

そんなことにならないように、何でも学んで、強くなるのだ。何がリリーさんの役に立つか、わからないのだから。

翌朝のことだった。白い薔薇の飾られた朝食のテーブルで、濃紺のワンピースを着た麗香さんが言ったのは。

「ミカエル、あなたはまだ、違法都市を知らないでしょう。勉強のために、行ってみましょうか」

その通り、ぼくは確かに辺境生まれだが、自分が創られた培養工場と、そこから移送された研究基地しか知らないままだった。あとは、逃亡の旅で、遺棄された古い基地に立ち寄ったくらい。

「嬉しいです。是非、見学したいです」

すると、荷物は何も要らないから、食事を終えたらすぐ出発すると言われた。

上着だけ取ってくると、屋敷の玄関に、アンドロイド兵士の運転する車が待っていた。ぼくと麗香さんを乗せると、車は緑の中を走り出す。車が通れる道路は一本きり。薔薇色と灰色の石造りの屋敷は、すぐ緑の彼方に遠ざかる。

岩盤に穿たれた長い連絡トンネルをくぐり、小惑星の外周桟橋から船に乗せられた時は、てっきり、すぐ近くにある《ティルス》に行くのだと思っていた。それなら、一時間もかからず着くはずだし、麗香さんの一族が支配する都市なのだから、危険もそれほどないだろう。

けれど、船は途中で五、六隻の護衛艦に取り巻かれた。そしてこのまま、はるか離れた《アヴァロン》へ向かうというではないか。片道、一か月はかかる旅になる。

ぼくは不安を感じ、ゆったりラウンジに落ち着いている麗香さんに尋ねた。

「あのう、そこは、最高幹部会のお膝元ですよね?」

〝連合〟の中核を成す六大組織――その最高幹部十二名が定期的に集まり、会合を開く場所として知られている。

会合が開かれる都市は他にもあるが、六大組織の系列に連なる有力組織は全て、《アヴァロン》に拠点を置いているという。上級の組織の隙間を狙って、野心的な中小組織も活動している。つまり、辺境でも指折りの大都市。

「そんな所へ行って、危険はないのですか? 麗香さんの一族は、〝連合〟から警戒されているのでしょう?」

歴史の古い組織であるにもかかわらず、〝連合〟に参加しようとしないからだ。そういう頑固な有力組織は、他には、数えるほどしかないと聞いている。

けれど、麗香さんはいつも通り、優雅に微笑むだけだ。

「危険はあるわ、常に。だからといって引き籠もっていたら、時流に遅れて、ますます危険が増してしまうでしょう?」

そういう考えか。さすがは、リリーさんの師匠。

「ミカエル、あなたはね、なるべく多くの場所を見ておくべきなのよ。そして、辺境で生き延びる勘を養っておくの。それがいずれ、リリーの役に立つことになるわ。《アヴァロン》に着くまでにも、途中の違法都市を見せてあげます」

「わかりました。よろしくお願いします」

教えられることは、何でも吸収しよう。リリーさんのために、この人から学ぶことがたくさんある。

昔の賢人が言ったように、『明日死ぬ覚悟で今日を楽しみ、永遠に生きる覚悟で学び続ける』のだ。

毎朝の投薬は続いていた。三日に一度は、色々な検査も受けている。治療の方針についても、説明を受けていた。麗香さんはぼくの遺伝子解析を進めていて、最適な改変をシミュレーションしてくれている。

それについてはもう、全て任せて安心していた。ぼくなんかより、はるかに高度な知識と技能を持っている人だと納得したから。

麗香さんは、船旅の間も、色々なことを教えてくれた。各組織の力関係や、有力な幹部たちの個人情報。違法都市の成立過程や特色。船や武器に関する、最新の研究情報。

艦隊戦の戦闘シミュレーションもさせてくれた。基地攻略の基本も教えてくれた。まるで、軍の士官学校にいるようなものだ。

「あなたは理解が早いから、教えるのは楽だわ」

と言われたので、少しはほっとする。途中で麗香さんに見捨てられたら、ぼくには行き場がない。

ただし、戦闘の実技訓練はほとんどなかった。課せられたのは、装甲服を着ての行動訓練と、小型艇の操縦くらいのものだ。あとは、船内のジムで健康を保つ程度の運動をしていればいい、と言われた。

「あなたには、参謀役が務まればいいの。実際の戦闘は、他の人間に任せておけばいいのよ」

まあ、将来はともかく、今のこの細腕では、重い銃を振り回すこともできないから、それでいいのだろう。

旅の間、リリーさんとの連絡は一切とれなかった。リリーさんとヴァイオレットさんは、既に司法局の任務に就いているようなので、こちらからの連絡は邪魔になる。また、こちらの存在や行動を〝連合〟側に知られるのも困る。

かろうじて、リリーさんが使うダミー組織経由で、メッセージを届けられただけ。返答はないので、そのメッセージが、本当に届いたかどうかもわからない。

「あの子たちは、あの子たちにできることをしているわ。だからミカエル、あなたはあなたにできることをしておくのよ」

と麗香さんは言う。

「はい、わかっています」

一族の最長老がわざわざ、ぼくのためにこれだけの時間を割いてくれているのだから、文句などつけられるわけがない。

麗香さん自身は

、ぼくに教える時間の他は、ぼくの治療方針を検討したり、プールで泳いだり(客船並みの贅沢だ)、紅茶を飲みながら趣味の読書をしたりして、静かに過ごしていた。

毎日、落ち着いた色彩の丈長のワンピースを着て、耳には真珠のイヤリングを下げ、優雅な貴婦人というたたずまい。

時には、ぼくと一緒に厨房に立ち、ケーキの焼き方や、肉の調理法、サラダの作り方などを教えてくれる。リリーさんの好きな料理は、ぼくも作れるようになっておきたい。

海老のにんにく炒め、ベーコンとトマトのパスタ、海鮮ピラフ、豚肉とブロッコリーの炒め物、煮込みハンバーグ、塊肉を使ったポトフ。

ヴァイオレットさんは料理が得意だというから、ぼくも、遜色ないような腕前になりたい。あの人をライバルと思っているわけではないが……いや、思っているのかな。

少なくとも、たぶん……恋敵ではある。

ヴァイオレットさんがリリーさんに対して抱いている気持ちは、単なる友情や、家族愛だけではないだろう。違法都市で育ったヴァイオレットさんには、他に、心を寄せる相手がいなかったのだ。リリーさんがまた、そこらの男より行動的で頼もしかったわけだし。

それにしても、麗香さんは不思議な人だ。

ぼくに見えない部分で、一族に指示を下したり、部下に命令を与えたりしているのだろうけれど、忙しい様子は見えないし、船内には、灰色の皮膚をしたアンドロイド兵士とアンドロイド侍女以外、誰もいなかった。人間の部下が周囲にいなくて、用は足りるのだろうか。

麗香さんの本当の仕事ぶりは、ぼくには何もわからない。護衛として随行している他の艦内には、人間の乗員がいるのかどうかもわからない。尋ねたけれど、気にしなくていいと言われただけ。

たぶん、ぼくのような新参者には教えられないことが、たくさんあるのだろう。

(いつか、あれもこれも、わかるようになるのかな)

ぼくがもっと賢くなり、役に立つようになったら、あれこれと手伝うことができるかもしれない。早く、そういう日が来ればいい。みそっかすのままでいるのは、落ち着かないから。

幾つかの違法都市に立ち寄り、密度の濃い船旅をした後、ぼくたちは違法都市《アヴァロン》に到着した。多くの艦船が標識灯や信号灯を光らせながら出入りしているので、小惑星近辺の眺めは壮観である。

長い連絡トンネルを車で抜けると、巨大な回転体の内側に出た。小惑星の岩盤に守られた広大な都市空間の中に、三百万人を超す人間とバイオロイドが暮らしているという。

護衛や雑役のためのアンドロイドは、その十倍はいるはずだから、動く人影は三千万になるだろう。

それでも、土地面積が広大なので、全体としては森閑として感じられる。大型ビルが連なる複数の繁華街も、遠くからは、大海に散った小島のようだ。

車で走る一G居住区は、見渡す限り、緑の丘陵地帯だった。物理的な制約があるので、山や海は作れない。森と野原、川と湖の繰り返し。

ただし、緑地のあちこちに建物が散っている。

ピラミッド型のビル、ドーム型の施設、古城のような建物。

それぞれが一つの町のように大きいが、敷地面積が広いから、遠目には小さな点にしか見えない。

季節は、地球本星の北半球に合わせた早春だった。風はまだ冷たく、道路脇の緑地には水仙や梅が咲いている。

そういえば、麗香さん愛用の香水は梅花香だ。甘いけれど、しんと冷たく冴えた香りは、この人の高貴な雰囲気に相応しい。リリーさんには濃厚な百合の香りが、ヴァイオレットさんには可憐な菫の香りが似合っていたように。

「ここが、一番の繁華街よ」

と案内された区域では、八十万人近い人々が暮らすという。ピンク色の砂岩風の外壁で統一された美しいビル群が特徴で、ローズシティと呼ばれるくらい、たくさんの薔薇が植えられていた。

広場、公園、大通り、ビルの屋上庭園。

あらゆる場所に白やピンク、オレンジや黄色、赤や紫、薄青の薔薇が植えられている。四季それぞれ、異なる品種の花が咲き続けるとか。

もちろん、変装なしでは上陸できないが(ぼくの顔と名前は、〝リリス〟に関わる死亡者として、広く報道されてしまった)、ワイン色のドレスを着て、ヴェール付きの帽子をかぶった麗香さんは、簡単に言う。

「ミカエル、あなたはバイオロイドとして標準的な容姿だから、わたしの小姓のふりをしていれば、誰も注目しないわ。髪の色だけ変えておけば、大丈夫よ」

確かにぼくの顔は、個性に乏しい人形顔。違法都市の市街では、少しも珍しくない小姓タイプだ。

それで、船旅の間に、髪だけを金色に染めていた。その上で、いかにも小姓らしい紺のスーツを着た。襟元には、青いビロードのリボンタイ。

リリーさんとヴァイオレットさんも整形嫌いのため、しばしば、髪だけ染め変えて行動するそうだ。女性の場合は、化粧や髪型でだいぶ印象が変わるから、それで済むのだろう。

リリーさんのあの顔が、本当の顔でよかったと思う。あの顔が、リリーさんの性格を一番よく表していると思うから。

麗香さんとぼくは、中型の武装トレーラーに乗っていた。前後に小型の護衛車両が付いているが、お供はアンドロイド兵士の部隊だけ。

麗香さんは平然としているが、こちらはいささか不安である。何かあったら、ぼくの判断でこの人を守れるだろうか。アンドロイドというのは、適切な命令なしでは役に立たないと、リリーさんから聞いている。

もちろん、麗香さんは辺境の大ベテランだし、あちこちに一族の者たちを配置しているから、困ったことは起きないと思っているのだろうけれど。

車から降りないまま、最大の繁華街を一巡りした。ビルとビルが巧みに連結されているので、外気に触れずに街を一周できるという。繁華街は複数あるが、センタービルのあるこの区域が一等地らしい。

目立つ建物について、麗香さんが説明してくれた。

「一際高いのがセンタービル。都市の中枢よ。市役所とホテルが一体になったようなものね。都市の警備部隊の詰め所でもあるわ。安全な中立地帯だから、組織の代表同士の会合とか、同業者のパーティに使ったりするの」

なるほど、わかりやすい威容だ。各階層に緑を配したバルコニーがあるから、巨大な岩山のように見える。

「低層階なら誰でも入れるけれど、中層から上は選ばれた人間だけ」

辺境は、厳密な身分社会なのだという。組織の大きさ、その中での地位などで、自然、序列が定まるらしい。

道ですれ違う時でも、駐車場を利用する時でも、格下の者が遠慮する。

自分と相手の地位の差がわからないようでは、長生きできないらしい。

「あちらは《エンプレス・グループ》の直営ホテル。ティアラの紋章があるでしょう。ある程度の地位がなければ、ロビーにも入れないわ。格式が高くて、値段も高いの。その代わり、安全だけど」

大組織の経営する施設は、利用者を選ぶらしい。値段と安全度は比例する。

「向こうのドームは、兵器の展示場。五本爪の龍の紋章は、《黄龍》の印よ。ありとあらゆる武器が買えるわ。もっとも大組織は、最新鋭の武器は自分たちで使うから、売りに出すのは、旧型のものばかりね」

今日一日だけでも、頭が一杯になるほど、学ぶことがある。

途中、ビルの一つに立ち寄り、麗香さんが貸し切りにしてくれた中華料理のレストランで食事をした。料理はもちろん最高級だ。

市民社会にいる間、再教育施設でも、科学技術局でも、ぼくは十分美味しいものを食べていると思っていたが、上には上があるとわかった。麗香さんの屋敷でも、素晴らしい食事をさせてもらっていたが、あれはあくまでも家庭料理であって、店で出す料理というのは、また違うものなのだ。

それでも、超高級という店ではないから、二時間くらい占有しても、問題はないとか。一族の所有するダミー組織が経営している店だから、安全なのだそうだ。

毒殺というのは違法都市でも滅多にないそうだが、それでも、安全が確認できるものでなければ、口にしないのがルールだと教わった。リリーさんたちも、きっとそういう用心をして過ごしているのだろう。

その店へも、地下駐車場から直通エレベーターを利用して往復したので、他人に姿を見られてはいない。違法都市では、常にこういう用心をしないといけないのだ。

「人に見られないよう動くのなら、変装の意味も、あまりないですね?」

「まあ、大抵はね。でも、何か予想外のことが起きるかもしれないから、一応、用心はしておくべきよ」

アクシデントがあって、路上で車から降りる羽目になったり、徒歩で繁華街を歩くことになったりするかもしれない。

金髪に染めておいてよかった、と思う事態が来ないことを祈る。

ゆっくりとお茶を飲んでから車に戻り、ビル群を離れた。あとはひたすら、丘や森が続く緑地帯である。

緑の中に点々と大型の建物が見えるのは、有力組織の拠点だ。許可なく敷地に踏み込んだら、ただでは済まない。自動狙撃されるか、落とし穴で捕獲されるか。

陸地面積が広いから、いったん繁華街や幹線道路を離れてしまうと、樹海のような深い森林地帯になってしまう。生態系は豊かで、狼や猪、鹿や山猫、小型の豹などもいるそうだ。猛禽類が飛んでいる姿も見える。他の車とすれ違うことも、たまにしかない。ましてや、徒歩で移動する者などほとんどいない。

繁華街の近くに、遊具を備えた公園があっても、遊ぶ子供の姿などないのが当たり前。

違法都市にいる子供は、普通、使役されるバイオロイドだけだ。公園にはたまに、警備犬や愛玩犬を走らせる、護衛付きの人々がいるくらい。

「今度は、船に乗りましょうか。たまに使う持ち船があるの」

つい、ため息をついてしまう。

「何でも持っているんですね……」

麗香さんは、にっこりする。

「それが、長く生き延びている、ということよ」

林道を走り抜けた車は、広い湖に面した駐車場に入った。三、四キロほど離れた対岸には、ホテルや個人の邸宅らしき建物が点在している。湖は左右に細長く延び、端は岬の向こうになっていて、見渡せない。

ぼくたちは車から降りて桟橋を歩き、停泊している中型クルーザーに向かった。優雅で機能的な船だ。

桟橋には、他にも三、四十隻のクルーザーが並んでいて、有力組織の幹部たちが、接待や気晴らしに使う船だと説明された。

人間たちは、優雅なバカンスを過ごしているのだ。大抵のバイオロイドには、休暇もなければ給与もないのに。

――眠るためのベッドと数枚の衣類、ちょっとした文具。バイオロイドが私有できるのは、その程度のもの。

それに不満を感じる頃になれば、生存期限が間近に迫っている。不満を態度に表せば、処分の日が早まるだけ。

夕方近い湖上には、身を切るような寒風が吹き渡っていたが、身震いが出たのは、自分の過去を思い出したからだ。

人間たちに仕える奴隷。

いちかばちかで脱出する計画を立てなければ、命はなかった。

賭けてよかったのだ。それもこれも、人間たちが慢心し、緩みきっていたから。

ぼくは絶対、油断したり、慢心したりするものか。愚かな人間たちの真似は、決してしない。これからは、リリーさんの命を守るという使命があるのだし。

複数の客室を持つクルーザーには、留守番のアンドロイド侍女がいて、お茶の支度がしてあった。余計な挨拶はなく、無言のまま給仕がなされる。ケーキやサンドイッチの盛り合わせ、シナモンで香りをつけたミルクティ。

強化窓に囲まれた展望ラウンジは暖かで、心地よかった。外の景色を眺められるソファコーナーに、麗香さんと向かい合って座り、行き届いた世話を受ければいいだけ。

アンドロイド兵士が操船して桟橋から離れ、ゆったり湖上を渡っていった。岸辺に見えるあの建物はホテル、どこの幹部の屋敷と、お茶を飲みながら麗香さんが説明してくれる。

「乗り物で移動してばかりだと、運動不足になりますね」

船内ではジムで軽い運動をしていたが(いずれは、リリーさんを抱き上げられるようになりたいから!!)、本格的な運動は病気が完治してから、と言われている。

「今夜はこの船で泊まって、明日は、どこかで散歩の時間をとりましょう」

船はやがて、湖から流れ出る幅広い川に入り、別の湖を目指した。この《アヴァロン》には全部で十七つの湖があり、塩湖の二つを除けば、全て水路でつながっているそうだ。土地の高低差はほとんどないから、人工的に水の流れを作り出しているという。

川は牛や馬がいる牧場の真ん中を通ったり、深い森の中を蛇行したり、幹線道路の一部である長い橋の下をくぐったりした。

幾度かは、他の船とすれ違う。商談なのか、展望室の中で談笑する男たちの姿も見えた。ぼくとよく似た少年のバイオロイドが、飲み物の盆を持って控えている。

あの子の命は、あと何年だろうか? 毎日、何を思って働いているのだろう?

ぼくの視線を捉えたのか、麗香さんが言う。

「この世界を変えるには、長い時間がかかるわ。焦らなくてもいいの。あなたはまず、健康体になることよ」

「はい……わかっています」

そうしているうちに、隣の湖に出た。ここでも緑の深い湖岸に、ちらほらホテルや邸宅が並んでいる。

人工の日照が薄れ、夕闇が深まってきたので、建物の明かりがはっきりと輝きだした。暗い湖面に、その光が映って美しい。パーティか会議でもあるのか、車が多く出入りしている建物もある。

ところが、その明かりを覆い隠すかのように、白い霧が流れてきた。すぐに冷たい雨が降りだして、湖面を叩く。無数の波紋が広がった。リリーさんが一緒だったら、こういう寒々しい景色も、風情がある、と思えるだろうに。

「まるで、世界にぼくたちだけみたいですね」

湖岸は霧で見えなくなり、船は本降りの雨に包まれている。

「そうね。今夜はここで過ごしましょう。明日にはまた、晴れる予報だから」

ぼくは何の疑いも持たず、食堂で麗香さんと向き合って、手の込んだ懐石料理を食べた。それから、快適な船室に案内され、大きなベッドで眠った。外は氷雨でも、船の中は暖かい。

安心して、リリーさんの夢を見よう……

リリーさん、貴女に何も異変はないですよね。ほんのしばらくだけ、待っていて下さい。ぼく、早く一人前になりますから。

どうして、こんなにわかりが悪いんだ、こいつらは!?

「降伏すれば、命は保証する」

と言っているのだから、さっさと降伏すればいいではないか。

他でもない、"正義の味方"の約束なのだから、信用できることはわかっているはず。

それなのに、無人艦隊をこちらに差し向けて、闘わせているうちに逃亡しようとは。

「だって、逮捕されたらもう、不老処置の更新はできなくなるものね」

と探春は言う。

しかし、それは、市民社会に手出しした自分たちが悪いのだ。

まっとうな企業の社員を誘惑して、要人を洗脳するための薬物を作らせたり、違法な武器を製造させたり、それに気づいた者を洗脳したりするから、司法局が乗り出すことになったのではないか。

辺境で違法組織同士が争っているだけなら、あたしは別に……たまたま関わってしまった場合でなければ……邪魔しないのに。

そもそも、小惑星基地を包囲するにあたって、こちらはわざと手薄な方角を作っている。そうしたらやはり、そちらから逃げようとして、大慌て。

バイオロイドの奴隷たちは半分置き去りにして、人間の幹部たちが先を争うように、船で脱出していく。

とりあえずは、伏せておいた別艦隊に一網打尽を命じ、こちらは目の前の無人艦隊との勝負に集中した。

宇宙空間での艦隊戦は、単なる消耗戦に過ぎない。物量の勝った方が勝つ。

前衛の小型船から放出された機動機雷が、敵味方ぶつかり合って、無数の爆発を起こす。レーザーやプラズマ弾が飛び交い、機雷や強襲艇をを消滅させる。小型船が機雷に体当たりされ、吹き飛ぶ。また別の船は、敵の船に体当たりして核爆発を起こす。

あらかた無人艦とはいえ、資源とエネルギーの無駄遣いだ。こんなことを、どれだけ繰り返せばいいのだろう。

「悪あがきするから、手間がかかるんだよ」

あたしと探春は指揮艦の司令室にいて、戦闘用装甲服の中から、戦況を見据えていた。

この指揮艦は、艦隊中の他の船と見分けがつかないから、狙い撃ちされる危険はまずない。砲撃や爆発に巻き込まれないよう、位置取りにも用心している。

それでも、過去の戦闘の中では、思わぬ被害を受けたこともある。最後まで、油断はしない。

「深追いするから、手間がかかるということもあるわ」

と冷静な探春が言う。企業内の共犯者だけ逮捕して終わりにすれば、はるばる辺境まで出向くこともなかったのだと。

しかし、黒幕になっていた違法組織を潰さないことには、同様の行為をしている他組織に対して、示しがつかないではないか。

あたしだって本当は、こんなことをしているより、ミカエルといちゃついている方が、ずっと幸せなんだけど。

それでも、それだけでは退屈する自分を知っている。

戦わないと、自分が腐る。

腐ってしまっては、ミカエルからの尊敬も受けられないだろう。

とうとう、敵の攻撃が終息した。逃亡した艦隊も半数が吹き飛び、残りは降伏した。

あとは、残骸の中から生存者を拾い集め、人間とバイオロイドに分けて、監禁すればいい。世話はアンドロイド兵にさせれば、問題ない。

違法組織の中枢にいた人間たちは、司法局に引き渡せば、それぞれ裁判にかけられ、刑が確定する。

惑星連邦に死刑はないから、どうせ、快適な施設への隔離だけだ。連中は、何も反省などしない。捕まった不運を呪いながら、老いていくだけ。それでも、不老処置の効果が残っているうちは、若い姿でいられる。

命令に従っていただけのバイオロイドたちは、再教育施設に送られ、適切な教育を受ける。そこで奴隷根性を薄れさせ、人間社会の仲間になればいい。子孫を残すことは許されないけれど、家庭を持つことはできる。

これで通算、何十万人のバイオロイドを、施設に預けたことになるだろう?

送る側のあたしたちより、受け入れて世話をする職員たちの方が大変だ。

バイオロイドの中には、うまく自立できず、子供のように職員にすがってしまう者も多い。誰か人間と付き合うと、べったり依存して重荷になってしまったり、突き放されて絶望してしまったり。

まあ、そうやって少しずつ、本物の人間に近づいていくしかない。

それでも数としては、使い捨てられ、抹殺されるバイオロイドの方が圧倒的に多い。

あたしたちにできるのは、大海の水を、コップで汲み上げ続けるくらいのこと。汲み尽くせないとわかっていても、何もしないよりはまし。

「さて、引き上げるか」

辺境の宇宙空間を背にして、残りの艦隊を連ね、中央星域に向かう。帰還する、という感覚だ。

辺境で生まれ育ったあたしたちだけれど、長年、市民社会で暮らしているので、もうすっかり、中央暮らしに慣れてしまっている。バカンスの時も、平和な植民惑星で過ごすことを、当たり前と思っている。

ただ、今度からは、姉さまの元にミカエルがいる。

彼はもう、市民社会に戻ることはできないから(少なくとも、ほとぼりが冷めるまでは)、あたしたちも、故郷の《ティルス》で過ごす時間が増えるだろう。

彼のことを思うと、つい、顔がゆるむ。

『リリーさん』

と、はにかみ混じりに呼ばれるのが好き。紅泉という、本当の名前はいずれ教えるとして、今はリリーで構わない。百合は、あたしの大好きな花だから。

他にもサンドラとかガーベラとか、任務用の偽名は持っているけれど、頻繁に名前を変えるのはわずらわしいから、長く〝リリー〟を愛用しているのだ。

そうだ、ミカエルに何か、お土産を持っていこうかな。男の子が喜ぶものというと、何だろう。

それとも、あたし自身を押しつけちゃおうかな。きわどいドレスを着て、首にリボンを巻いて、全部あなたのものよ、好きにして、とか言ったりして。

いやいや、子供相手に、こちらの欲望を発散してはいけない。今はまだ、キスだけで我慢しよう。控えめなキスで。

それでも、ミカエルがどんな風に頬を染め、もじもじするか空想すると、こちらも身もだえしてしまう。

可愛いんだから、本当に。

早く青年になってくれないか、という欲もあるけれど、今のままの、可憐な美少年でいて欲しい気もするからなあ。

ああ、生きててよかった。

こんな贅沢な悩みが持てるなんて。

探春は、まだご機嫌が戻らず、そっぽを向いているけれど……

戦闘も片付いたことだし、後で一緒にお風呂に入って、背中を流してやればいい。腕枕で眠らせてもいい。そういうスキンシップをすれば、少しは態度が和らぐはず。

あたしたちが親友であることに、何の変わりもない。いつかは探春にだって、王子さまが現れるかもしれないんだから。

あたしにとってはかけがえのない従姉妹だけれど、それでも、探春があたし一人しか〝心の支え〟にしていないのは、問題がある。

これまでだって、探春に焦がれる男が何十人もいたのに、みんな袖にしてしまって、勿体ない。

男に追い回されるようだと、逆に嫌気がさすのかもしれないけれど、女として生まれたからには、やはり、男を相手にするのが自然ではないか?

いや、そう言うと、『人類はとうに自然から離れた』とか、反論するからなあ。

いったいどんな男なら、探春の氷のバリアを溶かしてくれるんだろう。

幼馴染みのシヴァが、もう少し辛抱強く、粘っていたならば……

いや、あいつではだめだったか。あいつの良さは、探春には通じていなかった。

あいつ、どこかで、ちゃんと生きているんだろうか。生きているなら、意地を張らないで、連絡くらい寄越せばいいのに。

はっとして、目が覚めた。

寒い。躰がぎしぎしと痛むほど、冷えきっている。なぜ、こんなに寒いんだ?

セイラはまるで子犬でも拾ったかのように、いそいそとぼくの世話をしてくれた。

シャワー、着替え、傷の手当て、温かな食事。

ぼくはジャン=クロードの暮らす繁華街のビルに連行され、身体検査を受け、無害なバイオロイドと判定されたのである。

「元気になったら、ジャン=クロードさまのために働けばいいのよ。わたしもね、前のご主人さまの車が爆破された時、大怪我をして、道路に転がっていたところを、拾っていただいたの。ジャン=クロードさまに助けていただかなかったら、そのまま死ぬところだったのよ」

セイラは善意に溢れ、無邪気そのものだった。仕事をする時は、長い黒髪を赤いリボンで束ね、くるくると軽快に立ち働く。その姿は、見ている方にも快い。

だから、こちらの名前を問われた時は、ついうっかり、ミカエルと答えてしまうところだった。

珍しくもない名前だが、その名で検索をかけられたら、やはりまずいだろう。〝リリス〟狙撃事件の巻き添えとして死んだ少年のことが、中央では報道されている。

「ラ、ラファエル」

これは、ぼくが殺した少年の名前だ。同じ研究室に配属されたため、二歳年上のぼくに懐いてくれた。

しかしその頃、ぼくはウリエルとガブリエルに誘われ、脱出計画を練り始めていた。あの時点では、それ以上、脱走の仲間を増やすのは危険すぎた。バイオロイド同士の会話は、常に警備システムに記録されているからだ。

警備システムが怪しいと判断すれば、人間の警備員に報告する。

符丁を織り込んで会話するだけで、ぼくたちは手一杯だった。保管庫からウィルスを盗み出し、他の実験用ウィルスに混ぜてこっそり培養することは、神経をすり減らす綱渡りだったのだ。

殺人ウィルスを基地に撒いて脱出した時、ラファエルの死体は確認しなかったが、当然、床を埋めた死体の中に混じっていたはずだ。血と吐瀉物と排泄物にまみれて。

自分がなぜ死ぬのか、彼にはわからないままだったろう。

自分が生きるために、ぼくはあの子を捨ててきた。

仕方なかったのだと、意識の外に追いやろうとした。そうして今では、ほとんど思い出すこともない。

この身勝手な後悔だけは、リリーさんにも言いたくなかった。話して、慰められる資格など、ぼくにはない。

バイオロイドの仲間を全員殺しても、ぼくは生きたかった。

人間たちが見る映画やニュースを断片的に見ただけでも、この宇宙には、違法組織以外の世界があるとわかっていたから。

セイラにはもちろん、ぼくの過去など見通せるわけもなく、にっこりして、ぼくを受け入れてくれた。

「そう。仲良くしましょうね、ラファエル。わからないことは、わたしにでも、誰にでも聞いて大丈夫よ」

ぼくは既にショックから回復し、頭を働かせていた。麗香さんの考えがどうであれ、当面は、この組織に身を隠しているしかない。精一杯、ここで役に立ち、生き延びなくては。

違法都市のどこかに、司法局の〝隠しオフィス〟があるはずなのだ。わずかな人数ではあるが、駐在員がいて、情報収集や種々の工作や、市民救出の拠点になっているという。

いや、実際には、都市側に察知されているらしいが、通常は『害にならない』ので無視されていると習った……麗香さんに。

そこに駆け込みさえしたら、リリーさんに連絡を取ることができる。そこから先は……どうなるか、甘い期待は持てないけれど。

ジャン=クロードという男は、新興の中小組織のボスだった。

基地にしているのは、雑居ビルの数階分のみ。他に、買い取った工場や店舗が幾つかある程度。

セイラの話しぶりでは、部下もそう多くないようだ。精々、十数人。警備隊長のアフマド(褐色肌の大男)と、秘書のユン(短い黒髪の黄色系美女)が、彼らを取り仕切っている。

ジャン=クロードは朝食を済ませると、中核の部下たちを引き連れてどこかへ出ていき、ぼくとセイラは数人の男たちと共に、留守番に残される。

最初は、彼らに何か性的な虐待をされるかと思った。人間の男は、暇があれば、ろくでもないことを考える。

しかし、彼らはそれぞれ事務仕事や戦闘訓練などをしていて、ぼくらに要求するのは、雑務や食事の支度くらいのこと。

セイラはアンドロイド侍女たちを指図して、掃除や品物の整理などをさせ、自分自身も楽しげに立ち働いている。

「ラファエルは、お料理のことがわかる? それなら、お昼の指図を任せていい? 人数は五人分ね。材料は、在庫から選んでね。わたしは、車のお掃除を監督してくるわ。午後には、注文してある食品と雑貨が届くから、整理を手伝ってくれる?」

特に、難しいことを要求されるわけではない。当たり前だ。ただの下働きなのだから。

そういう仕事の合間には、厨房の片隅でセイラとお茶を飲んで、おしゃべりする余裕もある。

「あなたのいた組織は、どうだったか知らないけれど、ここは、とてもいい所よ。まじめに働いていさえすれば、ちゃんと守ってもらえるわ」

最初、セイラの言う意味が、ぼくにはよくわからなかった。

「守って、もらえる?」

「そうよ。お部屋でも洋服でも、必要なものはもらえるわ。ユン姉さまがお買い物に行く時に、連れていってもらうこともできるし」

確かにぼくは、手狭ながら個室を与えられているが。

「姉さまって……」

すると、セイラは笑う。

「最初はもちろん、ユンさまと呼んでいたのよ。でも、わたしは奴隷じゃなくて、組織の一員なんですって。仲間ということよ。ただ、一番年下だから、みんなの言いつけを聞くようにって。だから、ユン姉さまと呼ぶようになったの。他の男の人たちも、出張した時に、お土産を買ってきてくれたりするわ。あなただって、みんなの弟になれるのよ」

驚いた。

何という、狡猾な人間たちだ。疑うことを知らないセイラを、そんな甘言で操るとは。

だからセイラは、毎日いそいそ働いているのだろう。いずれは使い捨てられる運命だと、最後の瞬間まで悟らないまま。

だが、ぼくもまた、無邪気な子供であると思われているのだろう。それならば、感謝しているふりで、いそいそと働いてみせなくては。

三日もすると、ぼくはユンから直接、雑用を言いつけられるようになった。

運び込まれる雑貨や食料の収納。新たな発注。人間の部下たちからの伝言を、他の誰かに伝える使い走り。

人間たちの食事の支度は、ほとんどセイラが受け持っていた。料理用や給仕用のアンドロイドはいるが、季節に相応しい献立を決めるのは、セイラの役目。

「ジャン=クロードさまは、お魚料理とアップルパイがお好きなんだけど、毎日続けて出すわけにはいかないから、今日はミートローフと、桃のタルトにするわ。アフマド隊長は、肉料理全般がお好きだけど、特に豆と羊肉の煮込みが好物なの。ユン姉さまは和食と、四川料理がお好き。不公平にならないように、順繰りに、みんなの好きな料理を出すのよ」

セイラは確かに、彼らの妹のように可愛がられていた。男たちは仕事から帰ってくると、セイラに声をかけていく。

「手が空いたら、後でコーヒー頼むよ。セイラが持ってきてくれると、味が違うからな」

「来週、小惑星農場に行ってくるから、欲しいもの買ってきてやるよ。花がいいか、果物の木がいいか?」

以前の組織で酷使されていたセイラは、今の安寧が嬉しくてならないのだろう。心の底から、自分を拾ってくれたジャン=クロードを敬愛しているのだとわかってきた。

「セイラ、明日は鰻料理を頼む」

夕食後に彼に言われると、水割りのセットを差し出しながら、にこにこと答える。

「はい、わかりました。それでは、和食仕立てにしますね。デザートは、何かご注文ありますか?」

「いや、それは任せる……ただし、甘い物は、ほんのちょっぴりにしてくれ」

「はい、あんこは苦手でいらっしゃいますものね。では、果物のシャーベットか何かにいたしましょう」

「おまえは、自分の好きなデザートを食べていいんだぞ」

「はい、わかっています。わたしは、黒蜜たっぷりのあんみつにしますから」

何という、ずる賢い男だろう。

工場から新品のバイオロイドを買っても、こんな敬意は受けられない。

道端で拾ったからこそ、だ。セイラは、いざとなったら、喜んで主人の盾になるだろう。

それではジャン=クロードは、ぼくからも、純朴な感謝を期待しているのだろうな。

(いいとも。素直なバイオロイドを演じてやる。いつか、逃げ出す隙ができるまでは……)

「元気になったか、坊主」

片隅に控えるぼくに目を留めて、ジャン=クロードが話しかけてきた。この時は、既に拾われて五日ほど経っている。外出の多い彼とは、なかなか会話の機会がなかったのだ。

ぼくの名前がラファエルだとセイラから聞くと、彼はサングラスのまま、ちょっと首をかしげた。

「悪いが、その名前の部下は、新たに採用したばかりなんでな。おまえには、別の名を使ってもらう」

そういうことなら、こちらに選択の余地はない。どうせ、ただの記号に過ぎないのだから、何でもいい。

「そうだな、天使つながりで……ミカエルにしよう」

ぎくりとし、腹が冷える気がしたが、本当に偶然の命名らしいので、抗議はできなかった。不安だが、仕方ない。よくある名前なのだから。

「生活方面の雑用は、今のところ、セイラ一人で足りてるからな。ミカエル、おまえには、組織の事務を手伝ってもらおう」

そんなことなら問題ないが、ぼくは一応、奴隷らしい不安を見せた。

「ぼくは、難しいことはできません……雑用しか、したことがありませんので」

「わかってる。ユンが教える。俺はバイオロイドを五年で殺すことはしないから、少しずつ進歩していけばいい」

何だって。

奴隷を五年以上、生かす!?

まさか、そんなことがあるはずない。五年で処分は、辺境における絶対の掟だろう。

もし、絶対でないのなら、これまで殺されてきたバイオロイドたちは、何だったのだ。

嘘だ。嘘に決まっている。ぼくもセイラも知識の範囲が狭いから、その程度の嘘で、安心させられると思っているのだろう。

いや、とにかく、ぼくは『世間知らずの逃亡奴隷』なのだから、彼の言うことを信じ、安心するふりをしなくては。

だが、咄嗟にうまい演技を考えつかない。

本当に無知な奴隷だったら、どう反応する? ありがとうございますと言うのか!? 膝をついて、彼を拝むのか!?

ぼくが反応を決められないでいると、ジャン=クロードはサングラスを外した。

素顔をまともに見たのは、初めてだ。手入れの良さそうな、なめらかな小麦色の肌。リリーさんより色の薄い、灰色がかった青い目をしている。秀才風というよりも、安手のジゴロのようなハンサムだ。

彼は薄い唇で、にやりと笑った。

「信じないのは勝手だが、新興組織には、使い捨ての余裕なんかないんだよ。拾ったものでも、最大限、活用するしかない。とことん使うから、そのつもりでいろ」

もちろん、信じないし、安心しない。

だが、とりあえず、焦る必要はないだろう。脱出する隙ができるまで、一年やそこらは待つことができる。脳腫瘍が進行する心配はあるが、脱出に失敗したら、即座に命がない。

ぼくはこうして、ジャン=クロードの組織に馴染んでいったのである。

麗香姉さまの元へ向かえたのは、ミカエルを預けてから、四か月ほど後だった。

大企業の研究所に職員として入り込み、違法組織とのつながりを洗い出し、辺境まで出張ってその組織を潰すのに、それだけの時間が必要だったのだ。任務の最中には、余計な連絡などできなかったし。

「やっほう!! ようやく、ミカエルに会えるわっ!!」

事後処理を片付け、高速艦で姉さまの暮らす隠居屋敷に向かった時は、再会の感動を予期して浮かれきっていた。

抱きしめて、頬ずりして、顔中にキスしたら、ミカエルはどんな風に反応するかしら!!

舌を入れるようなキスは、先の楽しみに取っておくけれど、唇の端にキスするくらいは、構わないはず!!

ところが、《ティルス》の勢力圏に入るとすぐに、姉さまからの伝言を持ったアンドロイド兵が、連絡艇でやってきた。

『来るには及ばず。ミカエルは留守』

という姉さま自筆のメッセージは、まるきり意味不明だ。

「留守って何よ、留守って!! ここまで来て、回れ右なんかできますか!!」

あたしは憤然としながら、姉さまの隠居屋敷に到着した。薔薇園を見渡すテラスには、いつも通りお茶の支度がしてあり、長い黒髪の美人が待っている。今日はアプリコット色のワンピースで、金色の真珠のイヤリング。

いつもなら惚れ惚れと眺めるところだが、今日はそれどころではない。

「姉さま!! ミカエルはどうしたんです!!」

あたしが詰め寄っても、姉さまは泰然としたままだ。

「無駄足になるから、ここへは来なくていいと言ったのに。《ティルス》でダイナと遊べばいいのよ」

「後で寄りますよ。だけど、あんなメッセージ一つであたしが納得するなんて、姉さまだって思っていなかったはずです!!」

「まあ、お掛けなさい。お茶でも飲んで、気を落ち着けて」

あたしは慣れた木の椅子にどっかり座り、横には、コーラルピンクのツーピースの探春が静かに着席した。探春は道中ずっと、あたしの浮かれようを、冷ややかな横目で見ていたのである。今度こそ、ミカエルとは相思相愛だというのに。

バイオロイド侍女が、香り高い煎茶の茶碗を置いていく。一緒に和菓子も並べられたが、今は食い気は後回し。

「ミカエルは、修行の旅に出しました。いつ帰るかは、まだわかりません」

と姉さまが言う。修行の旅ぃ!?

「何ですか、それ!! 大体、あの子の治療はどうなったんです!?」

「必要な治療は、済ませました。もう、脳腫瘍で死ぬことはありません。今は、知り合いの組織に預けています。ミカエルには、そこでしばらく、実務の勉強をしてもらいます」

「実務って……?」

「組織の経営、他組織との取引、戦闘指揮、その他。辺境で生きていくための、基礎知識全般ね」

そうか、そういうことか。姉さまの、教育者としての面が出たのだ。

しかし、婚約者のあたしに何の断りもなく。

「あの子は、まだ子供ですよ? 姉さまの元で勉強していれば、それで十分じゃないですか」

いくら賢くても、培養カプセルから出てきて、七、八年しか生きていない。もう何年かは子供扱いされ、守られる権利があるはずだ。

けれど、姉さまは確信犯の穏やかさで言う。

「本当の子供とは違うわ。技術者としての基礎知識を植え込まれて誕生しているのだし、人間に反逆して逃亡してきたのだから、立派な闘士です。おまけに自分の意志で、あなたの伴侶になると決めたのよ。それなら、あなたに相応しいことを証明してもらわなくては」

そこか、問題は。

「あなたと連れ添うということは、つまり、わたしたちの一族の一員になるということですからね。あなた一人が惚れ込んでいても、それでは足りないのよ」

「それは、そうかもしれないけど……」

「そもそも、ミカエル本人の希望なのよ。あなたを守れる男になりたいから、一日でも早く、実務の勉強をしたいって」

あたしを、守れる男になる。

ずしんと胸に響いた。

ミカエルが、そんな決心で動いてくれたなんて。

あたし、愛されている。

それだけで、心がしっとり潤うわ。

あたしを女と思ってくれる男なんて、この世のどこにもいないかと、もう半分あきらめていたから。

「ミカエルが一人前の男になるためには、外に出て痛い目に遭ったり、怖い思いをしたりして、経験を積まなくてはいけません。ここで毎日、花畑の中に座っているわけにはいかないわ」

うう。子供の頃から、姉さまには教え諭されるばかりで、本当に反抗できたためしがない。

「それなら、最初に、そう説明してくれればよかったのに……」

「そうしたら、あなたはミカエルが心配で、任務に集中できなかったでしょう。あなたが先に死んでしまったら、ミカエルも、絶望の底に叩き込まれるのよ」

ううう。ますます反論できない。

探春は、澄ましてお茶を飲んでいる。もしかして、このことを知っていたのかも。

「とにかく、ミカエルは今日まで、立派に働いています。あなたが囲い込んで、甘やかす必要はありません。彼を信じて、このまま修行させておきなさい。区切りがついたら、会えるのだから」

「それって、いつです?」

「そうね。あと半年か一年くらいしたら、会わせてあげてもいいわ」

「半年ぃ!?」

「その後はまた、ミカエルは修行を続けますからね。邪魔してはいけませんよ」

「そんな!! それじゃあ、七夕並みじゃないですか!!」

天の川、つまり銀河をはさんで、引き裂かれている恋人たち。

「七夕なら、会えるのは年に一度、たった一晩だけよ。あなたたちの場合、会えば三日か四日は一緒にいられるでしょう。それに、手紙を書けば、わたしが届けてあげます」

「接触は、たったそれだけですか!?」

あたしはほとんど、半泣きだったと思う。そんなに長く離れていたら、ミカエルが他の女に目移りしてしまうではないか。

ジャン=クロードの組織に取り込まれてから、あっという間に日々が過ぎた。

最初のうちは、用を言いつかって外出する度(必ずアンドロイドの護衛兵に囲まれているので、脱走はできない)、麗香さんの部下に捕獲されないかとひやひやしたが、やがて、そんな心配をすっかり忘れてしまったくらい、忙しい。

《ラピス》など、聞いたことのない小規模組織だったが(宝石のラピスラズリから取ったらしい)、急速に拡大しているのは確かだ。

新規採用者の面接、小惑星工場や拠点ビルの買収、他組織との業務提携など、ジャン=クロードは精力的に飛び回っている。

彼自身に急ぐ素振りはないのに、いつの間にか、業務が進行しているのが不思議なところだ。

もしかして、いや、もしかしなくても、ものすごく優秀な男?

「ミカエル、外出の供をしろ」

「ミカエル、会議用の資料を整理しておけ」

「ミカエル、ユンに付いて買収予定の土地を見てこい」

「ミカエル、アフマドから銃器の扱いを習っておけ」

ジャン=クロードの命令を受けて走り回っているうちに、違法都市の季節は春の盛りを過ぎ、まばゆい初夏に向かう。

セイラがぼくに、夏用の涼しいスーツを用意してくれた。毎日の食事も、個室の掃除や寝具の入れ替えなども、全てセイラが采配してくれる。彼女に任せておけば、生活面では何の心配もない。

金髪に染めた髪の根元からは、すぐに元の茶色が見えてしまうので、ぼくはいつしか染め直しをやめてしまった。周囲の誰も、ぼくの髪の色など気にしないようだし。

ぼくは首席秘書のユンの助手として、組織内の業務連絡や、各部署からの報告の取りまとめ、幹部会議の準備などを任されていた。会議用の資料を揃えたり、他組織の情報を集めたりもする。

組織の引っ越しも経験した。最初に暮らしていた雑居ビルの数階分では手狭になったので、《ラピス》は別のビルを丸ごと買い取り、改装した上で、そちらに移ったのだ。

辺境の中心都市である《アヴァロン》市街のことであるから、中古ビルとはいえ、かなりの値段なのだが、ジャン=クロードには、何かいい資金源があるらしい。積極的に、他組織の事業を買い取ったり、輸送船団や、それを守る護衛艦隊を強化したりしている。

「ユン、新人を十人ばかり採用するぞ。広く募集をかけておけ。それから、工場の監督と艦隊指揮官に向いている者を、何名かずつ選抜する。候補者リストを作れ」

「アフマド、艦隊の戦闘訓練を監督しろ。新入りどもの能力を見るから、敵味方に分けて模擬戦闘をさせろ」

「ミカエル、《アストラ》の内情について調べておくんだ。あそこの小惑星工場を手に入れたい。できれば、人材も一緒に引っぱりたい。幹部連中の反目が利用できないか、当たりをつけておけ」

「セイラ、来週末にホテルで接待パーティをやる。これが招待客のリストだ。ユンと相談して、ホテル側と打ち合わせをしておけ」

安手のホストのようなジャン=クロードの外見は、ただの韜晦だということがわかってきた。飄々と振る舞っていて、実は相当な切れ者だ。

空威張りはしない。

無駄な命令は出さない。

視野が広く、事態を先まで読んでいる。

ぼくやセイラのようなバイオロイドにも、大きな仕事をぽんぽん投げてくる。もちろん、彼自身がきちんと最終チェックをしているが。

(仕事をさせて部下を育てる、という方針なんだな)

ユンやアフマドの指導がいいので、初めての仕事でも何とかなる。新規に集められた人間の部下たちも、それぞれに有能である。ぼくが彼らに何か指示することになっても、

(バイオロイドのくせに、生意気な)

という態度は見せない。それどころか、中核スタッフの一人と見てくれ、礼儀正しく接してくれる。

辺境では、希有なことだ。人間とバイオロイドが、肩を並べて働けるなんて。

そもそも、この《ラピス》には、たまたま拾われたぼくとセイラ以外、バイオロイドがいない。

普通、男の構成員は、それぞれ好みのバイオロイド美女を『息抜き用』に抱えているものだが、ジャン=クロードからは厳命が出ていた。

『生涯にわたって、その女に責任が持てない限り、バイオロイドの所有は禁じる』

というのだ。

普通、バイオロイドは長くても五年で処分し、新しいバイオロイドを買い入れる仕組みだから、これは例外的に厳しい規則だった。

人間の男女でも、長く連れ添うのは難しいのに、奴隷であるバイオロイドの生涯に責任を持つなんて、辺境の男にできるはずがない。

それで、みんなバイオロイドの個人所有はあきらめ、必要な時に外部の娼館を利用する、という形になっている。あるいは、他組織にいる人間の女性を口説いて、デートに持ち込むか。

組織内にはユンとセイラの他にも、何人か女性が増えたが、男たちが彼女たちを口説くことは『奨励されていない』。

たとえ自分にその気があっても、彼女たちから口説かれるのを待て。口説かれなければあきらめろ、というのがジャン=クロードの基本方針。

ジャン=クロード自身も、愛玩用の女は抱えていない。彼が外で女を買って息抜きしているのかどうか、そこまでは知らないが……

もちろん、娼館の存在自体、

市民社会から見れば許せないことだ。しかし、辺境では、当たり前の娯楽として存在している。その利用まで部下たちに禁じることは、さすがにジャン=クロードも、無理だと思うのだろう。

彼の身の回りの世話は、セイラがいそいそ行っているだけだ。もちろんセイラは、彼に何の手出しもされていない。

それは、傍から見ていてわかる。セイラは安心しきっていて、身の心配をしていない。ジャン=クロードに対して、純粋な思慕を保っている。それはもう、リリーさんを想うぼくに遜色ないくらい。

「ジャン=クロードさま、明日の夕食は何がよろしいですか?」

「そうだな、最近、餃子を食べてないかな」

「この前は、水餃子でしたね。今度は、焼き餃子にしましょうか?」

「ああ、それがいいな」

「わかりました。では、特製のタレを用意しておきます。お腹を空かせて帰ってきて下さいね!!」

そんな遣り取りは、傍で見ているだけでも微笑ましい。セイラのためだけでも、ジャン=クロードに長生きしてほしい、と思ってしまう。

《ラピス》に加わった女性の技術者や警備要員も、バイオロイドの小姓を持つことはなく、気晴らしには、それぞれ適当な人間の男を利用しているようだ。

数少ない人間の女性の場合、男はよりどりみどりであるから、問題は生じない。振った男が、ストーカーに転じない限り。

(もしかしたら、ぼくは……とてつもなく優良な組織に拾われた?)

違法組織が優良だと言うのは変だが、ここなら、市民社会のまっとうな企業に近いと言えるかもしれない。ぼくもセイラも、人間並みの報酬を貰っているし、週に一度は休みもあるのだ!!

ぼくは自分が所属していた組織しか知らないから、あれが普通なのだと思っていた。だが、この《ラピス》の規律正しさ、志の高さと比較すれば、《ルーガル》は、まさしく三流だったのだとわかる。ぼくらが脱出できたのも、組織が隙だらけだったからこそ。

すると、もっと大規模な老舗の組織ならば、もっと厳しいのか?

だからこそ、長く繁栄を続けていられるのか?

それとも、規模が大きいから、自堕落でも生き延びていられるだけか?

(ああ、リリーさんの意見が聞きたい)

焼けつくように、そう思った。

(リリーさんから何も学ばないうち、こんな遠くに来てしまった。麗香さんは、ぼくが死んだと説明しているはずだ)

中央のニュースでは〝リリス〟の活躍がわかるが、こちらから連絡を取ることはできない。

(お願いですから、どうかご無事で。いつか会える時まで、ぼくを忘れないで)

と祈るだけ。

そのジャン=クロードは、朝食後、愛用のサングラスをかけ、袖まくりした淡いベージュのスーツ姿でやって来て、ぼくだけを連れ出した。

アフマドとユンは、別の仕事に回るという。普通なら、ぼくの他に、彼らのどちらかが付くのだが。

ジャン=クロードの移動オフィスである武装トレーラーの中で、初めて説明された。

「これから、戦闘艦隊で出航する。一つ、始末をつけなければならない組織があるんでな」

「はあ、そうですか」

そういう敵対組織があるとは、初耳だったが、ぼくは特に驚かなかった。

ぼくに見えているのは、組織全体の業務の一部にすぎない。艦隊戦と言われても、ぼくはただ、ジャン=クロードに付いていくだけのこと。

「では、艦隊指揮は、あなたがなさるんですね」

「いいや。主要艦にだけ人間の艦長を置いてあるが、それは細かい部分の指揮をさせるためだ。全体の指揮官は、おまえがやれ」

しばらく、言われた言葉が飲み込めない。

ぼくに、何をやれって!?

戦闘艦隊の……指揮!?

絶対、何か聞き間違えたに違いない。

だが、ジャン=クロードは、当然のように言う。

「ミカエル、おまえに一艦隊預けると言ったんだ。攻略戦を任せる」

「え、だって……」

そんなことは、リリーさんのような、戦いのプロがすることではないか。

ぼくは、銃の区別も、ミサイルの種類もよく知らないのだ。戦闘シミュレーションだけは……そういえば、麗香さんにやらされたが、それも、ほんのお試し程度。

「敵の主基地を陥落させて、組織全体を制圧するんだ。俺は横で見ている。おまえが失敗したら後を引き継ぐが、その時は、俺もたぶんあの世行きだろう。頼むから、うまくやってくれよ」

どうやら、冗談ではないらしい。

だが、それは、これまで命じられてきた事務仕事や調査仕事とは、まるっきり異質のものだ。ジャン=クロードは、頭がどうかしたのではないか。

「無茶を言わないで下さい」

彼を刺激しないよう、なるべく静かに反論した。

「それは、あなたかアフマド隊長のすることです。でなければ、タオでもギャラディでもテムジンでもいいですから、軍隊経験者の誰かに命じて下さい。ぼくは射撃練習すら、数えるほどしか、したことないんですよ?」

それでも、ジャン=クロードは態度を変えない。

「アフマドには、俺の留守を任せてある。他の幹部たちには、何も知らせていない。視察旅行と言ってあるだけだ。この仕事は基本的に、俺とおまえだけで片付けなきゃならん」

「秘密の作戦? なぜ、秘密なんですか」

「相手は《ルーガル》だからだ。《ラピス》のための仕事じゃない。おまえ個人の戦いだ」

衝撃だった。

その名前は、もうほとんど忘れていたのに。

ウリエルとガブリエル。そしてラファエル。リリーさんに会うより昔の、かすんだ記憶。

「勝てばもう、おまえは二度と刺客に追われることはない。そう聞いたら、やる気が出てきただろう」

ぼくはしばらく固まったまま、テーブルの向こう側の伊達男を眺めてしまう。

ということは……ということは……

「もしかして、ぼくが誰だか、あなたには、最初からわかっていたんですか……?」

すると、呆れたように笑われた。

「おいおい、俺が偶然におまえを拾ったと、まだ思っていたのか? たまたま偶然、ミカエルという名前を選んだとでも?」

世界がぐるりと回転した。

それでは……何もかもが違ってくる。

(麗香さんが……?)

ようやく納得できた。《ラピス》の活動資金の出所も。急激な拡大ぶりも。

ジャン=クロードは最初から、あの人の部下だったのだ。

麗香さんがぼくを殺すつもりなら、他人任せにしたりせず、間違いなく完璧に殺したはず。ぼくを追い立て、うまくジャン=クロードに拾わせるために、あんな小細工を。

(獅子は、我が子を、千尋の谷に突き落とす……)

顔から火が出る。

ぼくは、何という馬鹿だ。

リリーさんが信頼して、ぼくを預けた人が、ぼくを中途半端に放り出すはず、ないではないか。

――ミカエル、この手紙を姉さまに託します。他組織での修行は大変だろうけど、頑張ってね。姉さまは、あなたに期待しているの。あなたなら、あたしに相応しい男になれるって。

あたしは毎日指輪を見て、あなたのことを想っているわ。あなたもどうか、あたしを忘れないで……

色々な女性に会うだろうから、ちょっとなら浮気してもいいけど、本気になっちゃだめよ。元気であたしの元に戻ってきてくれないと、泣くからね。

愛を込めて、リリーより……

そして、オレンジがかったピンクの口紅のキスマーク。

(ああ、リリーさん。リリーさん)

ぼくは手紙を大事に抱え、そっと胸に押し当てた。麗香さんの思惑がどうであろうと、リリーさんの愛情だけは信じられる。

待っていて下さい。何があっても、貴女の元に戻ります。最終試練にも、合格してみせます。

(だけど……)

なぜ、最高幹部会がここに出てくる?

それは、〝リリス〟を抹殺しようとしている敵の総本山ではないか。何かまだ、ぼくが理解していない事情がある!?

だとしたら、用心して言葉を選ばないと。

麗香さんは、外部には自分の存在を隠していると言っていた。都市の代表として対外的に知られているのは、リリーさんの祖母であるマダム・ヴェーラと、彼女が率いる現役世代だけだと。

「ジャン=クロード、教えて下さい。あなたを呼び出した人物は……最高幹部会の誰なんですか?」

ジャン=クロードはサングラスをかけたままなので、目の表情が読めない。だが、何かを探っている気がした。彼もまた、ぼくの背景を知りたがっている?

「デュークだよ。《黄龍》の大幹部だ」

え。

「最初、いきなり呼び出しが来た時には、こっちもびっくりした。その時点ではまだ〝連合〟に加盟もしていない、弱小組織だったからな。異端すぎて、潰されるのかと思った。よっぽど、夜逃げしようかと思ったくらいだ」

と自嘲の態度で言う。

そうか。ジャン=クロードでさえも、怖い思いをしたのか。

「おまえのことを託された時点で、〝連合〟に加盟した。バイオロイドを殺さない方針も、特例として認められた。他言無用ということでな。しかし、デュークがおまえとどういう知り合いなのかは、まだ教えてもらっていない」

よりによって、そんな大物の名を騙るとは、麗香さんも大胆な。十二名の最高幹部の中でも、重鎮と言われる男ではないか。

だが、詐欺は大掛かりな方が、バレないとも言う。

最高幹部会のお膝元で、超大物の名前を使ったからこそ、ジャン=クロードを騙せたのかもしれない。

「俺は、その手紙の中身を見ていない。だから、おまえがなぜデュークに守られているのか、わからない」

それはそうだ。

デュークの名を騙った、詐欺なのだから。

「もちろん、俺なりに調べはした。おまえは中央の植民惑星で、暗殺事件に巻き込まれて死んだことになっている、逃亡バイオロイドだろ。〝リリス〟がおまえを引き取って、辺境に連れてきたんだな?」

さすが、ちゃんと突き止めている。

「それがどうして、俺に預けられることになったのか。ミカエル、そろそろ、腹を割って話さないか? おまえもいい加減、俺を信用していい頃だろう?」

ぼくは戸惑った。かなり困った。

ジャン=クロードを、どこまで信用していいだろう?

個人的には、彼を好きだ。聡明で、筋が通っている。もはや、尊敬していると言ってもいい。

ユンもアフマドも、気持ちのいい人たちだ。セイラもいい子だ。

しかし、なおかつ〝連合〟に所属する違法組織。

どう話したら、麗香さんにもリリーさんにも、災いを及ぼさずに済むのか。

「ぼくにもまだ……よくわからないことがあります。だから、何を話していいのか……よくないのか……決められません。もう少し、時間を下さい。とりあえず、《ルーガル》の攻略に集中しませんか? それが無事に済まないと、先はないのですから」

ジャン=クロードはしばし考えてから、上着の内ポケットに手を入れた。こちらに差し出したものは、薄い小箱だ。

「戦闘で吹き飛ぶかもしれないからな。これは返しておこう。ずっと、俺が預かっていた」

中にあったのは、金の台に大粒のサファイアがはまった指輪である。間違いない、ぼくの婚約指輪だ!!

ひしと握りしめ、唇に押し当てて、それから左手の薬指に戻した。

ああ、なんて懐かしい。

再び、これを指にはめられるなんて。

これがある限り、リリーさんとのつながりが切れていない、いずれはリリーさんの元へ戻れる、という希望が湧いてくる。

ふと見ると、ジャン=クロードが、ぼくをまじまじ見つめていた。不思議なものでも見るかのように。

それでも正直なところ、最終試練が戦闘指揮とは、

(いくら何でも、無茶だろう)

と感じていた。

ぼくは戦闘のことなど、何も知らない。精々、古典の軍記物や、古今の軍人の回想録を読んだことがある程度。

ジャン=クロードが作戦を立ててくれたのだから、勝算はあるのだろうと思ったが、

(絶対、作戦通りになんかいかない)

とも思っていた。きっと何か、予期せぬ出来事があり、予想外の打撃を被るに違いないと。

だが、実際に行った戦闘は圧勝だった。呆れるほど、計算通りだった。

なぜかといえば、艦隊の能力が桁違いだったからだ。三流組織である《ルーガル》には、三流の艦隊しかなかったのである。

艦隊の統合管理システムも、個々の艦艇そのものの戦闘能力も、こちらの方がはるかに上だった。

麗香さんは何もかも心得ていて、こちらが勝てるだけの支度をしてくれたのだ。

さすがは、リリーさんの師匠。

まずは、遠隔地で《ルーガル》の輸送艦隊を襲い、細工を施して、トロイの木馬に仕立てた。こちらの機械兵部隊を内部に詰めて、《ルーガル》の下級基地の一つに送り込んだのだ。

そこを占拠してから、上級基地に通信して、破壊プログラムを送り込んだ。それで基地の防衛システムが混乱しているうちに、こちらの主力艦隊で奇襲をかけた。

小型船を送り込んでの特攻、爆破。

機械兵部隊による侵入、占拠。

最初の奇襲から戦闘完了まで、三日しかかからなかった。《ルーガル》の主基地と下級基地、防衛艦隊の残りは全て接収できた。抵抗する者を射殺する必要すら、なかった。戦闘の帰趨が見えた段階で、ほとんどの者は降伏したからだ。

上級幹部たちすら、新たな支配者(ぼくはもちろん姿を見せず、アンドロイド兵士を代理として、主基地に入らせただけだ)に忠誠を誓った。その証拠に、組織のボス、ガイウスの首を差し出してきた。ぼくがいた頃は、姿も拝めなかった雲の上の存在だったのに。

もちろん、だからといって、降伏した者たちの忠誠など信じはしない。最初から、自分の利益しか頭にない者たちなのだ。幹部たちの監視は、厳しく行うつもりである。

下級職員やバイオロイドたちは、誰が主人だろうと生活に変化はないのだから、問題は起こさないだろう。

大変なのは、組織の立て直しだった。つまり、千人近い人間とバイオロイドの運命を、ぼくが決めなくてはならないわけだ。

そもそも、麗香さんが望んでいることは、何なのだろう。

いや、これが試験なら、正解を出すというよりも、何が正解かをぼくが決めてみせる……そういうことが大事なのでは?

人間もバイオロイドも全員殺し、基地を廃墟にして引き上げるのか。あるいは、幹部級の者だけ洗脳して、残りの人員は《ラピス》に組み入れるのか。

だが、これまで三流組織で、だらだら暮らしてきた連中が、規律の厳しい《ラピス》に適応できるとは思えない。ことに男たちは、専用の侍女の所有を禁じられたら、不平たらたらになるだろう。

何よりジャン=クロードが、引き取りを拒絶した。

「俺の組織には、俺が選んだ者しか入れない。腐ったオレンジを箱に入れると、他のオレンジまで腐るからな」

ごもっとも。

それでは、リリーさんが使うためのダミー組織として、構築し直しておこうと思った。リリーさんが私有艦隊の補給基地として利用したり、情報収集や工作の拠点として使えるように、下準備しておくのだ。

ただ、ぼくがダミー組織を作っても、その管理を、ヴァイオレットさんが引き受けてくれるとは限らない。自分自身で長く管理できるかどうかも、まだわからない。

麗香さんがぼくに失格を宣告し、リリーさんに知られないよう、処分する可能性だってある。この《ラピス》をどうしたら、麗香さんは合格点をくれるのか?

(どうするのがいいんだろう……)

ぼくは考えあぐねたまま、警備モニターを通して基地内の様子を見ていき、居住区に閉じ込められた、三百人以上のバイオロイドたちの会話を聞いてみた。

「ぼくたち、やっぱり殺されるのかな」

「同じことよ。どうせ、あと半年で五年なんだもの」

「ぼくは、あと二年ある」

「けど、上の人間が交替しても、わたしたちには関係ないでしょう? 最後の日まで、これまで通りに働かされるだけのことよ」

「とにかく、仕事に戻りたいよ。早く何か、命令してくれればいいのに」

「わたし、今のうちに、見たかった映画を見ておくわ!!」

事務員や警備員、下級技術者として培養された汎用のバイオロイドたちは、最初から先に希望を持っていないから、新たに絶望することもない。基地の混乱が終熄して、通常の職務に戻れれば、それでいいと思っている。五年の枠を越えて、何かを考えることができないのだ。

だが、ぼくと同じ知能強化型のバイオロイドも、八名いた。ぼくのいた頃より数は大幅に少ないが、それは、反逆の可能性と、便利さを秤にかけた妥協の結果なのだろう。

彼らは一室に寄り集まって、もう少し高度な会話をしている。

「乗っ取りの手際がいい。技術レベルが違う。ずいぶん上の組織に吸収されるようだね」

「それなら、待遇改善を訴えられるかもしれない」

「ぼくらが疲れきっているよりも、元気でいる方が能率がいいと、わかってもらえればね」

「人間が、そんな合理的判断をするものですか」

「彼らには、ぼくたちの半分以下の知能しかないからね」

「でも、抜け目はないわ。悪知恵だけは働く連中よ」

「どう考えても、反抗は不可能なシステムだからね」

「この会話も、全て聞かれているはずだ」

「何でも聞けばいいさ。どうせ、ぼくたちの気持ちなど、どうでもいいと思っている連中だ」

彼らの中にふつふつと、人間に対する怒りと軽蔑がたぎっているのがわかる。同時に、捨て鉢なあきらめの気分もわかる。

これまでは、ぼくのいた頃よりも厳しく監視され、行動を制限されてきたようだが(もちろん、ぼくたちが脱走した事件のためだ!)、本来は、普通人より遥かに優秀なのだ。

しばらく経つうち、ぼくの中に、ある考えが浮かんできた。最初は霧のようにもやもやもしていたが、やがて、夏空の入道雲のように、きっかりした輪郭になってくる。

――彼らの自治、という形にできないだろうか。

たとえば、ダミーの人形をぼくの代理人に仕立て、遠隔で大まかな指令を与える、というのはどうだろう。

組織運営の細部は、知能強化バイオロイドたちの合議に任せればいい。実務能力はあるはずだ。彼らが、組織を乗っ取った者の正体を……ぼくの存在を知る必要はない。

あれこれ考え、計算した。

たぶん、できる。

ジャン=クロードが、後見役を引き受けてくれさえしたら。

即座に却下されるのではと思いつつ、恐る恐る、相談してみた。すると、彼はぼくの計画の弱点をあれこれつついてみせたが、それは、ぼくに考えを深めさせるためだったらしい。最後には、頷いてくれた。

「系列の下部組織という形でなら、面倒を見よう。ただし、迷惑になるようなら、切り捨てる」

ほっとした。

「はい、それで結構です」

指揮艦内には、人間そっくりの有機体アンドロイドが、何体か用意されていた。心を持たない人形だが、捕まえて検査しない限り、本物の人間かどうかはわからない。

ぼくは、その人形の一体にラファエルという名前を与え、ぼくの身代わりとして使うことにした。

ラファエルは三十歳前後に見える、ハンサムな男性の姿をしている。上質なスーツを着せ、目元を隠すサングラスをかけさせ、ゆったり身動きさせれば、何とか『違法組織の幹部』に見えなくもない。

ただ、そのためには、しばらく練習が必要だった。

ぼくの意識でその人形を動かすために、特殊なカプセルに入り、神経接続をしなければならない。

最初は、そのカプセルに入るのも怖かった。どうしても、棺桶を連想してしまうからだ。閉じ込められて、それきりになってしまうのではないか、という空想を止められなかった。

だが、これは、誰かに強制されて行うことではない。

ジャン=クロードに相談はしたが、あくまでも、自分の考えで決めたこと。

麗香さんに課された試験に、合格するためだ。

専用ヘルメットを通した接続は痛くなかったし、最初に少し眩暈を感じたほかは、不都合もなかった。

暗いトンネルの中に入るようなもので、前方が明るくなったと思ったら、もう、人形の眼から世界を見ているのだった。

ぼく自身は、カプセルで横になったまま。頭の中で、動作や発声をイメージするのだ。

右手を上げようと思えば、人形の右手が上がる。人形の手が何かに触れれば、触れた感じがわかる。しゃべろうとすれば、人形がしゃべる。

最初はジャン=クロードが監督してくれて、短い時間から慣らしていった。二十分過ごしていったん休憩、怖さが薄れたら、次は一時間というように。

実際の自分と体格の違う人形を操ることには、いくらか戸惑った。手足の長さが違うと、テーブルの上のカップを取るのでも、椅子に座るのでも、段差を上がるのでも、握手の手を差し出すのでも、いくらかのズレが生じる。

ズレることに、自分がショックを受ける。まごつく。苛立つ。

だが、違法組織では、こうやって代役を立てることは珍しいことではなく、練習用のプログラムというものも用意されている。

それに従って動作を繰り返せば、スポーツに上達するように、遠隔操縦に慣れていく。

二日かけた練習で、一応は、差し障りなく、代理の人形を動かせるようになった。

本番でへまをやって、人形だと悟られても構わない……誰が人形の向こうにいるか、知られなければ、それでいいのだ。

それから、ラファエルに護衛兵を付けて、基地内に送り込んだ。そして、知能強化型バイオロイドたちと、一室で話をした。

「わたしはラファエル。《ラピス》という組織の幹部の一人だ」

と名乗る。

「我々は、ある種の実験を考えている。きみたちバイオロイドに、どこまで権限を持たせることができるかという、組織経営上の実験だ。そのために、この組織を、きみたちの自主運営に任せたい」

彼らはもちろん、驚いた。

「我々バイオロイドに、組織を運営しろというのですか!?」

「それは、きみたちが知能強化型だからだ。できないはずがない。きみたち自身、人間より賢いと思っているのだろう?」

なるべく狡猾そうに、ラファエルの顔に笑みを浮かべてみせる。どうか、狙い通りの効果が出るように。

「きみたちが、そこらの人間よりも役に立つのなら、それを証明してくれたまえ。そうすれば、働きに相応しい生活ができる」

彼らは互いに顔を見合わせ、それから、ラファエルに対して質問を繰り出してきた。

離れた艦内にいるぼく本体は、通信回線を通してそれに答えていく。

違法組織は、存在を続けるために、利益を上げなくてはならない。

だが、大きな利益でなくていいのだ。特に、今回の場合は。

これまでの事業のうち、悪辣なものは畳んでいい。自分たちが、まともだと思うビジネスだけを続ければいい。食料や雑貨の生産などだ。

武器製造もまあ、多少ならいい。研究活動も、人体実験を行わない範囲ならいいだろう。

かつて、研究基地の一つを壊滅させて脱出した先輩バイオロイドがいたことを、後から培養された彼らは知らない。それを話せば簡単だったかもしれないが、リリーさんの安全のために、それは隠し通すことに決めている。

「もし、きみたちの知恵で、この組織を維持していけるのならば、今後は《ラピス》が後ろ盾になる」

と説明した。

将来、自分たちで手に負えない事態が起きたら、助けを呼んで構わない。できる範囲の援助はする、と。

「それは、《ルーガル》が《ラピス》の下部組織になるということですね?」

「経営そのものは、別建てだ。利益が出るようになれば、上納金は納めてもらう。系列という形だと思えばいい」

それから、脳腫瘍のことも話した。この基地の管理データから、ぼくの時代以降、知能強化型バイオロイドの体質は改善されていないと確認している。

「きみたちは、脳腫瘍の発生しやすい体質であることがわかっている。これは、知能強化の副産物だ。五年を過ぎたあたりから、発症の恐れが高まるというデータがある。その治療法を、自分たちで考えてほしい」

その成果は、《ラピス》が何らかの商売に使う予定だとも話した。

「つまり、我々は、独立採算でやっていく? 自分たちの治療も、自分たちでして構わない?」

「そういうことだ。最初の数年は、《ラピス》の重荷にならない程度の組織であればいい。我々は、長期的な安定を期待している」

彼らは、互いに顔を見合わせた。

それで、自分たちの命は助かる。治療法さえ発見できれば、何十年でも、何百年でも生きられる。

「これまで、きみたちを使ってきた人間たちの処遇は、きみたちに任せよう」

とも約束した。

これには、一様に驚きの表情が浮かぶ。

「ぼくたちが、人間より上に立つのですか!?」

「人間に命令していい、ということですか!?」

「もちろんだ。それが、正当な能力主義だろう?」

彼らには、人間より優秀だという自負はあった。

しかし、反逆は不可能だという、絶望の方が強かった。

こうやって機会を与えられれば、枠を破れるはず。

ラファエルの姿を通して、ぼくは挑発的な言い方をした。

「きみたちはこれまで、基地の人間たち軽蔑していただろう? その人間たちに反逆されないように、うまくやってみたらどうだ」

彼らはむろん、何かの罠ではないかと疑った。だが、先に罠が待っているとしても、いま提示された条件は、破格のものだと納得した。

断れば、これまで通りの奴隷暮らしが続くだけ。

失敗しても、元の奴隷に戻るだけ。

それなら、承諾して何の損があるだろうか。

「ぼくらが人間たちを監視し、ことによったら、洗脳しても、処刑してもいいというのですか?」

「きみたちが話し合い、その方がいいと判断したら、そうして構わない。こちらの望みは、組織が継続的に運営されることだ」

そうして数日間、ラファエルの姿を使って彼らと話し、細部を詰めていった。

ぼくだって、ジャン=クロードの下で、やっと組織運営を学んだばかりの駆け出しなのに。

ぼろが出ないよう、もう、ここらで切り上げたい。

「わたしは忙しい。他に仕事が山ほどあるので、そろそろ出立する」

疲労困憊の日々を過ごして、ようやく、宣言できた。

「この組織をきみたちに任せておけるなら、《ラピス》にとって、十分な成果なのだ」

我ながら、ジャン=クロードの態度に似てきた気がする。ぼくは知らないうち、多くを彼から学んできたらしい。

八名の知能強化型バイオロイドは、自分たちの合議で組織を運営することを覚悟した。彼らが普通のバイオロイドたちに指令を出し、その下に人間たちを置く。

辺境の歴史の中でも、稀有な逆転劇だ。

悪知恵の豊富な人間たちが反逆しないよう、彼らには厳重な制限を課す。出入りできる場所、アクセスできる情報。

人間たちのある者は洗脳し、ある者は、体内に猛毒のカプセルを埋めることになるだろう。それは仕方ない。これまで、彼らが他人にしてきたことなのだから。

当面は、ぼくが定期的に通信して、相談相手になる。ぼく自身は、ジャン=クロードに知恵を借りる。

このやり方でよかったのかどうか、自信はないが、判定は麗香さんがすればいい。ぼくが失格ならば、あとはもう、ぼくが彼らにしてやれることは、何もないのだ。

「何とか片付いたな」

《アヴァロン》への帰り道、ジャン=クロードは艦内ラウンジでぼくと向き合い、対等な立場で話してくれた。

「速習コースだったが、組織の業務もあらかたわかっただろうし、艦隊戦も占領も経験した。基礎段階は卒業だろう」

「あなたのおかげです。ありがとう。あなたは優秀な教師ですね」

と言ったら、金髪のハンサムは苦笑いする。

「実は俺も、本格的な艦隊戦は初めてだった」

「ええっ!!」

常に冷静で的確な助言をしてくれたから、てっきり、戦闘についてもベテランだとばかり。

「当たり前だろ。これまで弱小組織だったんだから、大規模な戦闘なんて経験しているわけがない。元が軍人ならともかく、俺は司法局出身だからな。犯罪捜査や要人警護ならわかるが、軍事作戦については、ほとんど素人だよ」

そうか。切れ者のジャン=クロードでも、この世界ではまだ、ほんの新参者なのだ。

いや、新参だからこそ、麗香さんがうまく利用できた。この人物を発見したことが、麗香さんの偉大さだ。

「ぼくのために、苦労をかけて……」

「おまえのためじゃない。俺自身にとって、都合のいい話だった。気前のいい出資を受けられたからな。拡大を急いだのは、おまえに経験を積ませるためだ。後はしばらく堅実にやって、基盤を固めることにする」

彼が組織拡大に浮かれていなくて、よかった。セイラのためにも、慎重に行動して、長く生き延びてほしい。

「《ラピス》が大きくなれて、よかったです。あなたは違法組織のボスとは思えないくらい、まともな人ですから」

麗香さんは日頃から、辺境中の新興組織や、単独行動のはぐれ者を調べ上げ、有望な人材をリストアップしているのに違いない。そうやって、味方にできる組織を育ててきたのだろう。一族の資産は、《ティルス》と姉妹都市だけではないのだ。

「それはありがとうよ」

とジャン=クロードは苦笑した。子供に誉められるなんて、と思ったのだろう。

でも、ぼくを生意気だと怒ったりはしない。リリーさんとタイプは違うが、やはり豪傑なのだ。豪傑に見えない分だけ、手強い人かもしれない。

「組織内でバイオロイドを使わないというのは、あなたの最初からの主義だったのですか?」

すると、彼は珍しく多弁になった。

「下働きをバイオロイドにさせて、五年で殺すというシステムは、元々おかしいんだ。いくら安い奴隷だからといっても、やっと一人前になった頃に殺すなんて、経済的に馬鹿げてる。普通人だって、企業に入って五年では、やっとお荷物でなくなったという程度だ。人間より優秀にできているバイオロイドとはいえ、教育も権限も与えないのでは、せっかくの優秀さをドブに捨てているようなものだ。使うのなら永続的に使う、そうでなければ最初から入れない、という方が道理に適っている。だいたい、男にバイオロイド美女を与えると、元々腐った連中が、ますます腐る。女に尽くされることが当たり前になると、男は際限なく馬鹿になっていくんだ」

内心で感嘆した。

(まともだ……辺境では異常なくらい、まともだ)

この人はやはり、何か明確な目的があって、市民社会を飛び出してきたのだろう。

司法局にいたということは、最初は市民社会を守るつもりでいたのに、そのうち、それだけでは済まない現実にぶつかった、ということではないか。

本人が過去を語らない以上、ぼくから詮索することはできないが。

少なくとも、麗香さんの見る目は確かだ、と納得できた。

「バイオロイドを五年で処分するのは、長く生かすと知恵がついて、人間に反抗するからでしょう?」

「その常識がおかしい。人道的な扱いをすれば、そもそも反逆する理由などないんだから」

「それは、あなたのような、まともなボスの下でなら、正当な扱いができるでしょうけれど……自分に自信のない人間だったら、優秀なバイオロイドは怖くて仕方ないんじゃありませんか? だから、追い越されないうちに殺すんでしょう?」

ジャン=クロードは苦笑した。

「だろうな。おまえみたいに、飼い主を噛み殺す犬もいる」

皮肉を言われても、もはや何でもない。おかげで、リリーさんに会えたのだ。

「あなたが、セイラの保護者でよかった。どうか、これからも、セイラを守ってやって下さい」

と言ったら、何か妙な間が空いた。何だろう。

「……もしかして、セイラが大きくなるのを待っているんですか?」

セイラはぼくと同じく、十二、三歳くらいの肉体年齢だ。もう数年待って、成熟してから、側女にするつもりなのかも。

でも、それならますますいい。ジャン=クロードなら、末永くセイラを大事にしてくれるだろう。

「ま、それはそれとして……」

照れたのか、彼は話題をそらす。

「《アヴァロン》に戻ったら、おまえを連れて、最高幹部会に出頭することになっている。それでな、ミカエル……」

「はい」

「俺は、前から妙だと思っていたことがあるんだが……」

「はい?」

「最高幹部会は、本当に〝リリス〟を殺したいのか? だとしたら、あまりにも不手際続きじゃないか?」

はっとした。

いきなり、核心を突かれた気がする。

確かにリリーさんとヴァイオレットさんは、これまで何十回も暗殺者に狙われ、ぎりぎりで命を拾ってきた。だが、それにしても『運が良すぎる』という感じは、ぼくも持っていた。

吊り橋の上で狙撃された時だって、第二撃は来なかったのだ。

「一度や二度なら、刺客から逃れてもいいだろう。三度、四度なら、幸運と思うこともできる。しかし、〝リリス〟が懸賞金リストの最上位にランクされてから、もう何年になる? これほどまでに暗殺をかわし続けていることを、ただの運と実力に還元していいのか?」

もっともだ。

「いくら強化体だって、隙はあるだろう。というか、隙だらけだ。ろくな変装もなしで街を歩き回って、目立つ真似はする、男はひっかける。あれで生き延びているなんて、奇跡に近い」

「あなたの言いたいことは、よくわかります……でも……」

「解答は一つだろう。最高幹部会は〝リリス〟を殺したくないんだ。それどころか、積極的に守ろうとしているんじゃないか。そう考えれば、筋が通る。暗殺が失敗続きなのは、失敗するように仕組まれているからだ」

世間の常識とは、百八十度異なる解釈。

だが、よくわかる。

ぼくもつい、同意してしまいそうになる。

「でも、リリーさんは本気で戦っていますよ。あの人の夢や理想は、本物です」

それは、実際に接したぼくの確信だ。しかしジャン=クロードは、第三者の平静さで言う。

「本人の意図は、関係ないんだ。結果として〝リリス〟は、最高幹部会に利用されている。おそらく、わかりやすい英雄が存在することが、〝連合〟の利益になるんだろう」

わかりやすい英雄。

「一般市民は安心して、悪との戦いを、英雄に丸投げするからな。大多数の市民は何も考えず、現状維持に満足する。だから、事態は何も変わらない」

人に説明されると、よくわかる。たまに小悪党が退治されたくらいでは、〝連合〟の支配体制はびくともしない。

確かに、一般市民の無関心が、単なる卑劣、単なる愚かさであることは、ぼくも感じていたことだ。

辺境生まれの強化体のハンターが戦ってくれるなら、自分たち一般人が手を出す必要はないという、あからさまな責任放棄。

リリーさんたった一人で、世界の悪を全て糾すことなど、できないのに。

「それがわかっていて、ハンター役を務めているなら、〝リリス〟はただの女優にすぎない。スーパーヒロインごっこだ。わかっていないなら、大間抜けだろう」

これには思わず、かっとした。

リリーさんはただ、純粋なだけだ。恵まれた生まれと育ちを、かえって負い目に感じ、自分の力は人のために使わなくてはと思っている。

「それじゃ、どうしろって言うんです!! リリーさんは精一杯、できることをしていますよ!! それを利用する方が、悪辣なんです!! ここでリリーさんを非難して、何の益があるんです!!」

彼は閉口したようで、ぼくをなだめる仕草をした。

「落ち着け。俺はただ、デュークや最高幹部会の真意を知りたいだけだ。なぜまた、手間暇かけて〝リリス〟の想い人を保護するのか。俺に教育させるのか」

彼の見たデュークは、偽者だ。だが、それを言うわけにはいかない。知らせてもいいことなら、麗香さんがそう計らうだろう。ぼくはただ、麗香さんを信じて従うだけだから。

《アヴァロン》第一の繁華街に、センタービルという名の巨大な要塞がある。

緑で覆われた、岩山のようなビル。

都市の真の中枢ではないにしても(それはおそらく、部外者には見えない場所に隠されているはずだ)、中枢に見せかけている場所だ。

ぼくとジャン=クロードは、センタービル上層の特別階へ通じる、専用エレベーターに乗っていた。

彼は珍しく、正装のダークスーツ姿だ。ぼくはいつもの、紺のブレザーというお小姓スタイル。白いシャツブラウスの襟元に、ターコイズブルーの細いリボンを結んでいるのがアクセント。

護衛兵の同伴は許可されず、地下駐車場に入れた車で待たせてあるから、ぼくたち二人きりだ。

前に呼び出された時は、ジャン=クロードが一人で出頭したという。麗香さんはどんな手品で、この場所を利用できるのか。

目的の階に到着すると、オフホワイトのスーツを着た、秘書スタイルの黒髪の美女が待ち受けていた。

「ようこそミカエルさま、ジャン=クロードさま。こちらへどうぞ」

ぼくたちは奥へ案内され、ちょっとした緑の庭園を通り抜けて、豪華なサロンに出た。ギリシア神殿のような太い列柱は、警備兵が隠れるためだと聞いたことがある。常に、客から見えない側にいるのだと。

白とクリームと金色の華やかな内装、優美な曲線を持つ家具、あちこちにこぼれるほど生けられた薔薇や百合、牡丹やガーベラ。

そこでは十数人の人々が、幾つかに分かれて談笑していた。穏やかでいながら自信に溢れ、一目で支配階級の集まりとわかる。

男たちは、趣味のいい紺やグレイのスーツ姿。

女性は二人しかいないが、どちらも個性的な美女だ。エメラルド色のドレススーツを着た長身の金髪美女と、白いワンピースドレスを着た、ふっくらしたプラチナブロンドの美女。

最高幹部会で二人しかいない女性メンバー、リュクスとメリュジーヌか?

サロンに二人きりで取り残されると、ぼくはやり場のない怒りを抱いたまま、黒髪の美女に向き合った。

「……つまりは貴女が、辺境の本当の支配者なんですね。最高幹部会なんて、ただの風よけ、お飾りに過ぎないんだ」

この人は長い戦いの中で、次々に敵を葬り、自分を進化させ、忠実な部下を育て、ついにこの地位に就いたのだ。

人類文明の陰の支配者。

事実上の独裁者。

この世界には、正義もなければ慈悲もない。

市民社会はもう、違法組織のための人材育成所に過ぎないのだから。

「それが気に入らない?」

優しげな黒い瞳でにっこりされた。何を言っても無駄なのはわかるが、それでも言いたい。

「だって、貴女はリリーさんを騙している……リリーさんは、貴女が自分の敵だとは知らないんだ」

子供の頃のまま、無邪気に信頼して、尊敬して。

「敵なのかしら?」

麗香さんは、わずかに首をかしげてみせる。

「あの子は、わたしの最高傑作の一人よ。これからもまだ、活躍してもらうわ。みんなが憧れる、正義の味方としてね」

ああ、何てことだ。

リリーさんは、だから、あそこまで真っ直ぐに成長できた。リリーさんを歪めてしまうような苦労は、あらかじめ、排除されていたのだ。

だが、だからといって、ぼくがリリーさんを嫌いになることはできない。今のリリーさんが、ぼくの理想であることには変わりがない。

「それは、貴女の支配体制を存続させるために、でしょう。市民たちを安心させて、現状維持させたいんだ。リリーさんは本気で、弱い者のために戦っているのに」

「本気だから、いいのよ。そうでなければ、市民の信頼を得られないわ」

そうだ。

リリーさんが本気であることが、必要なんだ。

器用な芝居なんか、できる人じゃない。

真実を知ってしまったら、きっと麗香さんに反旗を翻すだろう。勝てやしないのに。

だめだ、そんなことにさせてはいけない。

ぼくが、リリーさんを守らなくては。

だが、どうやって。

「一般人には、希望が必要なの。いつか、正義が勝つという希望がね」

麗香さんは穏やかに言う。

「そうすれば、真面目に働いて、家庭を作って、きちんと子育てするでしょう。わたしには、そういう子供たちが必要なの。新たな人材が得られなければ、どんな組織も腐ってしまうのだから」

何という魔女だ、この人は。

バイオロイドが大量に培養され、使い捨てられるのも、辺境が無法地帯のままなのも、この人が、そういう仕組みを望んでいるからだ。

不老処置や超越化や新たな生命の創造という試みのために、辺境は『何でもありの無法地帯』でなければならないのだ。

ありとあらゆる実験のできる、自由な世界。

バイオロイドは人体実験の素材にすぎないから、彼らに人権など認めていられない。

たぶん、それが本来の目的なのだろう。進化のための実験材料。

人間たちが彼らを性的な奴隷として使っているのは、ほんのおまけの使用法にすぎない。

その一方で、中央星域の市民社会は、時代遅れの法律や道徳に囚われ、進歩を止められている。善良な市民たちは、何世紀にもわたって、違法組織に捧げるための子供を育てているのだ。

成長して、市民社会の束縛を断ち切れる者こそが、麗香さんの望む人材。ジャン=クロードのような。

そうして、一握りの野心家だけが辺境に出ていく。そこで苛酷な生存競争を勝ち抜いたら、不老不死という褒美を得て、更に自らを進化させていく。

市民社会には、凡庸な者が取り残される。だから、軍も司法局も無力なままなのだ。

『中央と辺境』という区分自体、市民たちに錯覚を与えるためのまやかしだとわかった。おかげで彼らは、中央に住む自分たちこそ、人類社会の本流であると思い込んでいる。本当は、囲い込まれた家畜にすぎないのに。

そして、ジャン=クロードのように有能な者も、結局は、権力ピラミッドの上層部に利用されるだけ。

それでこそ、麗香さんに都合のいい世界。

自分一人がいつまでも権力を握り、好きな人体実験を続けられる。そして最先端の技術は、まず自分のために使う。他人に分け与えるのは、ほんのおこぼれのみ。

この瞬間、ぼくは一人だけ、隔絶した宇宙に放り出されていた。

もはや、リリーさんには助けを求められない。真実を知ってしまったら、リリーさんは即座に殺されるか、洗脳されるかだ。

あの人は、こんな真実を認めたりしない。

できる限り、戦おうとする。

でも、それは無理なのだ。彼女を戦士として育てたのが、この世の支配者なのだから。

麗香さんが用済みとみなせば、リリーさんなど、その日のうちに始末されてしまう。

それだけはさせられない。それだけは。

この世界に希望があるとしたら、それはやはり、リリーさんしかいない。

そして、ぼく自身も生きていなければ、リリーさんの役に立てない。

会議は、二時間あまり続いただろうか。終わりの方で、我慢できなくなったぼくは、隣の美女に尋ねた。

「貴女はぼくに、何をさせたいんです?」

これが超越体の操る人形だろうが何だろうが、ぼくは、この人を相手に訴えるしかない。

「懸賞金制度は結局、〝リリス〟の活躍を引き立てるためにあるんでしょう? ぼくに、それを承知で、リリーさんの補佐をしろと言うんですか? つまり、ぼくにリリーさんを騙せと言うんですね?」

向こうは、軽く微笑むだけだ。

「よくできました。あなたがお利口だと、わたしは助かるわ」

ぼくのことなんか、キャンキャン吠える子犬程度にしか見ていない。

「ぼくは、貴女がリリーさんの敵になるなら、憎めます」

精一杯の強がりで言ったが、可愛いことでも聞いたかのような顔をされただけ。

「構わないわ。あなたに愛されようとは、思っていません。ほら、あそこにも、わたしを憎む者がいるわよ」

驚いて会議室を見たら、ジャン=クロードがいるのとは別の控え室に通じる扉が開いて、一人の男が連行されてきたところだった。

「引きずるな!! 自分で歩くと言ってるだろうが!!」

浅黒い肌をした、精悍な長身の男だった。着古した革のジャケットに、色褪せたズボン。

頑丈そうな手錠や足枷をかけられた上、前後左右から、六体のアンドロイド兵士に押さえ込まれている。

異様な警戒ぶりだ。戦闘用強化体だから?

それがなぜ、大物たちの前に引き出される?

「今度は何だ!! 俺が何かしたってのか!! ちゃんと貴様らの望み通り、働いてやってるだろうが!!」

顔立ちはハンサムだ。長めの黒髪が乱れて、額にかかっている。黒い眉に黒い目。視線で人が殺せるものなら、会議室の面々は即死だろう。

しかし、デュークたちは慣れているのか、やれやれといった態度で苦笑している。

「少しは落ち着いて、人の話を聞いたらどうだ?」

「せっかく、久しぶりに会えたのに」

「……そうか、貴様ら、俺の後釜を見付けやがったんだな!!」

「喚くのをやめてくれたら、説明するとも」

デュークが落ち着いて言った。

「シヴァ、きみの推測通りだ。我々は、次のグリフィンを選んだ」

何だって。

シヴァと言ったのか。

それはもしや、長いこと行方不明だという、リリーさんの従兄弟のことではないのか。

少年時代の写真なら、見せてもらった。あの高慢そうな少年に、数十年の経験を負わせれば、確かに、このような男になるかも。

黒髪の男が兵たちの手で退場させられた後、最高幹部たちも散会していった。ぼくと麗香さんだけが、会議室を見渡す隔壁の後ろに残っている。

この隔壁は、向こう側からは見通せないのだ。だからシヴァには、ぼくと麗香さんが見えていなかった。見えていたら、叫んだはずだ。なぜ、自分を育てた最長老がここにいるのかと。

(彼は利用されていたんだ……初恋のヴァイオレットさんへの愛着を。幼馴染みのリリーさんへの友情を)

自分の同類……そう思った。彼が知ったら、バイオロイドなんかと一緒にするな、と言うかもしれないけれど。

「何も、手錠でつながなくても……功労者のはずです」

ぼくが言うと、麗香さんはわずかな微笑みを浮かべた。

「あの子は時々、怒らせた方がいいのよ。でないと、すぐに、安易な方に流れてしまうから。バイオロイドの娘にのぼせた時は、ヴァイオレットのことを忘れかけたわ」

市民社会では恐怖の代名詞であるグリフィンが、麗香さんにとっては『あの子』にすぎない。

「男という種族の限界ね。本当の弱者になったことがないから、世界を根底から変えようという意欲を持てないのよ。多少の地位が得られると、それに安住して、戦いを忘れてしまう。その度に、崖から突き落として、目覚めさせてやらなくてはならない」

はっとした。ぼくとリリーさんが吊り橋の上で狙撃されたのも、この人の指図だったのか……?

恋愛に刺激を与えるため。

ぼくらの仲を深めるため。

そのくらいのことは、やりかねない。いや、きっとそうだ。もしも本物の狙撃だったら、ぼくたちは、あそこで蒸発していただろう。

「あ」

つい、驚きを声に出してしまった。もし、何もかも、最初の最初から仕組まれていたならば。

黒髪の美女は、ぼくの考えを見通したように言う。

「気がついた? あなたもウリエルたちも、脱出を計画し始めた時から、わたしの監視下にあったのよ。そもそも、知能強化型バイオロイドには、全て監視を付けています。そうでなければ、危険すぎるもの」

まさか。

いや、まさかではない。ぼくらを設計したのも、この人かもしれないのだ。遺伝子設計の仕様書を、適当なルートで現場の科学者に与えたのかもしれない。

「では、ぼくらが基地を脱出できたのも、貴女がそう仕向けたから……?」

「そうでなければ、どうして保管庫から、ウィルスを盗み出せたかしら? それを、密かに培養できたかしら? いくら三流組織でも、そこまで抜けてはいませんよ。バイオロイドの反逆なら、過去に幾つも例があるのだから」

知っていて、やらせた。あの虐殺を。

あれはつまり、ぼくらに課された試験のようなものだったのか?

他に、試験に合格できなかった者たちが、たくさんいる!?

「でも、ウリエルは狙撃されました……ガブリエルは、脳腫瘍で死にました……」

「脱走者に追跡がない方が、変でしょう? 脳腫瘍は《ルーガル》の技術の限界だから、仕方なかったし」

仕方、なかった?

だが、脳腫瘍すら、ぼくらを追い込む計算だったのかも。市民社会に迎えられて安閑としていたら、リリーさんにあれほど切実な思いを抱くことは、なかったのではないか。

「あなた方のうち、誰か一人が生きて、リリーと出会えばよかったのよ。もちろん、出会えないまま終わる可能性もありました。わたしにも、全てを見通すことはできません。今回は、色々なことが運よく運んで、助かったわ」

だが、9割方は計画通りだったのではないか。ぼくがあの朝、桜を見ながら、川原を通りかかったことさえも……

いや、違う。ぼくが特別なのではない。

そうではなくて。

辺境のあちこちで、たくさんの〝ミカエル〟が用意されていたのだ。絶望している、孤独な魂が。

そのうちの誰かが生き残って、リリーさんと出会い、恋に落ちれば、それで麗香さんの計画は成功だった。リリーさんのために、必死でグリフィンの仕事を務める男ができれば。

きっと、シヴァでは不足だったのだ。いや、シヴァを他の仕事に回したいから、グリフィンの後継者を用意しただけなのかも。

彼もまた、リリーさんと同じように、この人に期待されている駒なのだ……

「ミカエル、グリフィンの役を引き受ける覚悟は、できましたか? 〝リリス〟を陰から守る守護天使の仕事、あなたなら、本気で務めてくれるでしょう?」

麗香さんは、汚染と破壊に満ちた地球にいた頃から、考えていたという。誰か真に聡明な者が権力を握らない限り、人類は、これ以上の進化を遂げられずに滅びてしまうと。

それではあまりにも、勿体なさすぎると。

自分にできるかどうか、わからない。

でも、やってみよう。

そう決意したのは、科学者として活動していた中年の頃だったという。

数百年の歳月、この人は誰にも頼らず戦い、自らを進化させ、ほぼ完璧な独裁帝国を築いてきた。

ごく一握りの臣下の他は、誰もこの人の存在を知らない。

人類の大多数は、自分たちが誰かに支配されていることも知らない。

過去のある時点で、超越化に成功した麗香さんは、現在では、超空間ネットワークの中に自分の意志を宿らせ、多くの人間型端末を使って、社会に働きかけている。

ぼくが見てきた麗香さんも、元々の麗香さんの遺伝子を使った、改良型クローンの一体にすぎない。

麗香さんは、他の形態の〝端体〟も使っているそうだ。男だったり、女だったり、中性体だったり。

各端体の意識は、必要に応じて融合や分離を行い、意志の統一を保っている。さもないと、自分が分裂したまま、別方向に進化を始めてしまうから。

「そうなってしまったら、それも仕方ないけれどね」

辺境のどこかで、新たな超越体が誕生しそうになると、それを監視し、密かに抹殺することもある。

あるいは、生かして進化を見守ることもある。

現在、麗香さんが許す範囲内で、幾つかの超越体が誕生し、活動しているらしい。

彼らは麗香さんの計画に沿う限りにおいて、存在を許されている。いまだ、麗香さんに逆らって、生き延びた存在はないという。

「ミカエル、あなたもいずれ、自分で超越化を試して構わないのよ。長く生きれば、いつか、人間の肉体に未練を持たなくなる時が来るでしょう。たった一つの肉体では、できることが限られていますからね」

そうかもしれない……今はまだ、わからない。

そうなっても、やはり、嬉しいとか悲しいとかいう気持ちは残るのだろうか?

それとも、超知性にとっては、感情など無用の長物なのか?

しかし、感情がなくて、どうやって生きられる? 生きる意欲というのは、どこから湧いてくるのだ?

それとも、単なる知的好奇心だけで、永遠に生きていけるのか?

「それと、ミカエル。こちらから一つ、あなたに要求することがあります」

最後に、大きな落とし穴が用意されていた。ぼくが想像もしていなかった、残酷な条件が。

「それを拒絶するのはあなたの自由だけれど、拒絶した場合、あなたは長くグリフィンの地位にいられないかもしれません。あなたの衝動が、あなたを破滅させてしまうからです」

それはすなわち、ぼくが『少年の肉体のままでいること』だった。

ぼくが成長し、成人男子の肉体を持つようになると、強い性衝動に襲われるようになる。

それは、自分を滅ぼしかねないほど、破壊的な激情であるらしい。

そうすると、『遠くから〝リリス〟の活動を庇護するだけ』であることに、耐えられなくなるという。

ぼくは、リリーさんに恋する自分を押さえられず、リリーさんと暮らすことを望むようになり、その結果、グリフィンの職務に支障をきたすだろうというのだ。

しかし、それこそが、ぼくの夢だったのに。

リリーさんを抱き上げられるような……抱き上げて寝室に運べるような……そんな男になることが。

「つまり……ぼくは未来永劫、リリーさんと結ばれてはいけない、ということですか?」

頭ではわかっても、心が納得できない。

ぼくの心が欲しているのは、リリーさんをこの腕に抱きしめること。リリーさんの全身に、キスと愛撫を注ぐこと。少女のように甘やかしてあげること。

けれど、麗香さんは、何もかも承知の上で言う。

「普通の男女の関係になってしまったら、あなたは二十四時間、あの子に嘘をつき通すことになるわ。グリフィンの仕事をしながら〝リリス〟の横に付くなんて、そんな綱渡りが、長く続くはずがないでしょう」

それは……そうかもしれない。

だけど。

「もし、あの子が真実を知ってしまったら、もはや、わたしの駒にはならなくなるわ。そうなったら、わたしはあなたも、あの子も抹殺する他ないのよ。正義の味方なら、他にも育てられるのですからね」

抜け道をあれこれと考えたが、結局、麗香さんの言い分を否定することはできなかった。

両方ともは、欲張れないのだ。

愛のある暮らしと、闇の権力。

それならば、選択の余地はない。無力な子供であることは、もうたくさんだ。

ぼくは、権力を選ぶ。それが、リリーさんを守るための権力ならば。

いや、正直に認めよう。

ぼくはまず、自分が生きたい。

どうせ生きるなら、奴隷ではなく、権力者の側に立ちたい。

惨めな思いは、もうたくさんだ。

ジャン=クロードに拾われた時だって、ぼくは、傷だらけの素裸で引き立てられたのだから。あれが、ぼく自身の無力の証明なのだ。

夜中、ぼくはセンタービルの上層階にある客室から、控えめな明かりを灯す繁華街を見下ろしていた。他の建物は全てセンタービルより低いから、眺望を遮るものはない。

少し前から雨が降りだして、涼しくなっている。緑の植え込みに守られたバルコニーに面した窓を少し開けてあるので、雨の匂いが流れ込む。

各ビルの屋上庭園に設置されたカフェからは人が引いたものの、ビル内のバーやレストランは終日営業だ。違法都市には、生活時間の異なる人々が集まるので、都市機能は休むことがない。

ぼくは明日、ショーティという人物に引き合わされ、グリフィンの職務について、詳しい説明を受けることになっている。何でも、その人物は、シヴァの長年の相棒だとか。

グリフィン直属の事務局は、誰がボスになろうと、変わらず通常業務を続けるから、混乱はないはずだという。

そもそも事務局の中枢メンバーすら、グリフィンの顔を知らないというのだ。彼らはただ、専用回線を通じて、グリフィンからの指示を受けるだけ。

事務局の立ち上げ当時には、グリフィンを直に知る者も何人かいたというが、年月の経過に伴って、異動や死亡があり、今は、事務局の誰もシヴァのことを知らないそうだ。

だから、ぼくがシヴァに代わって指令を下すようになっても、しばらく経ってからようやく、指令の仕方に違いがあると悟られる程度だろう、という話。

必要があれば、《ルーガル》で試したように、代理の人形を使えばよい。

ジャン=クロードはこれからも、必要があれば、ぼくの直属の部下として動いてくれるそうだ。

『彼の組織を使いながら、新たな部下を育てていけばいいのよ。護衛も秘書も隠密部隊も、あなたの好きなようになさい』

と麗香さんは言う。

(人材って、どうやって集めればいいんだろう? 募集? 引き抜き? 日頃から網を張って、有能そうな者に目を付けておかないといけないな)

たぶん、自分なりの信念や美学を持つ者の方がいい。我欲だけの者は、信頼できない。

皮肉なことだが、無法の辺境においてこそ、誠実さが貴重な資質となる。それこそが、組織の芯。そうでないと、腐った組織しかできない。

(これが、管理職の苦労というものか……)

ぼくにとっては、世界が丸ごと変わってしまった。泥沼にいた惨めな奴隷が、今は、世界の中央にそびえる塔の中にいる。そこから、グリフィンの紋章付き艦隊に指令を下せる。

懸賞金システムの運営に関する限り、〝連合〟に所属する五十万の組織に命令できると聞いた。艦隊を借り上げることもできる。戦闘に向かわせることもできる。

過去にグリフィンが、脅迫や誘惑、洗脳によって手駒とした中央の市民たちも、引き続き利用できるという。その中には政治家も官僚も、軍人も司法局員も含まれる。

これだけの特権を、ぼくは麗香さんに与えられた。ぼくが少しばかり賢くて、なおかつ、リリーさんに恋い焦がれているという理由で。

笑ってしまうしかない。

魔界の女王の養子になったようなもの。

ぼくがそもそも、邪悪の要素を強く持っていたからだ。目的のためなら、どんな汚い真似でもできる性格。

その通りだ。誰が死んでも傷ついても、ぼくは気にせず通り過ぎることができる。ただ一人の女性さえ無事ならば。

(リリーさん……)

ぼくの女神。

邪悪に対して、本気で怒ることの出来る人。

ぼくの指にはまだ、サファイアの指輪が燦然と輝いているのに、これはもう、婚約の印ではなくなってしまった。

麗香さんにとっては、この世が二つに分裂している方が、都合がいいのだ。

市民社会では、健全な子供たちを育てさせる。

辺境では、危険な実験を続けさせる。人類の限界を超えるための実験を。

いずれは科学技術を究めて、新たな宇宙を創造するのだろう。自分たちの望みに合う宇宙を。

そして、神となった人類が、新たな知的種族を育てていく。

古い神を超える、新たな神を求めて。

かくて、進化は永遠に続く……

この宇宙で神になるのは、麗香さんただ一人か。あるいは、麗香さんの選んだエリート集団だけか。

『ミカエル、あなたも、神になるまで、生きられるかもしれないのよ。そうすれば、本物の永遠が手に入るわ。好きなだけ、宇宙を創り続ければいいのだから』

他の人間が言ったのなら笑うところだが、麗香さんなら、成し遂げるかもしれない。彼女は永遠の挑戦の中で、思いもよらない何かが得られるはずだと信じている。

全ては、そのための下準備。人間やバイオロイドの命など、書き付けの紙一枚程度のこと。用が済んだら、丸めてぽい、だ。

『人類がこの世界に誕生したのは、ただの偶然なのかもしれない。あるいは、誰かの意図なのかもしれない。でも、誕生したからには、はるかな高みを目指すべきでしょう?』

ぼくにはわからない。

人は、神になれるのか。

そうなって、幸せなのか。

それとも幸せなんて、動物的な満足にすぎないのか。

無限に生き続け、試行錯誤を続けて進化し続けることが、知的種族の正しいあり方なのか。

しかし、数学的に考えれば、無限の宇宙では、あらゆる事象が起こりうる。その中には、必ず死や破滅が含まれている。

個々の生命、個々の種族は、やはり有限なのではないだろうか。

永遠に続くものがあるとすれば、宇宙の生誕と終焉の繰り返しだけなのでは。

それとも、いつか全てが無に収束していくのか。

『ミカエル、あなたは望むだけ長く生きられるのよ。悩む時間はたっぷりあるわ。好きなだけ考え、試しなさい』

千年や一万年ならまだしも、百億年の人生など、想像もつかない。リリーさんと一緒ならともかく、ぼく一人では。

それとも、恋しい寂しいなどという感情は、いずれ、なくなってしまうのだろうか。

このまま特権階級として、何百年も生きていけば、ぼくも麗香さんのように俗世と距離を置くようになり、無感動になってしまう?

その時、進化を目指す、知的な好奇心や冒険心は残るのか? それすらも、どうでもいいことになってしまわないか?

生き続けることに疲れてしまって、死を望むことになるのでは?

だめだ。途方もなさすぎる。

リリーさんに全て打ち明けてしまい、豪快に笑い飛ばしてほしい。

だが、言えないことはわかっている。言えば、リリーさんは、麗香さんに記憶を抜かれてしまう。あるいは、抹殺されてしまう。

麗香さんに逆らうことなんて、誰にもできないのだ。この世界は既に、あの人の掌に載せられているのだから。

次に会った時、ジャン=クロードは妙な顔をした。まるで、ぼくが別な誰かになったかのように。

「何です?」

ぼくが尋ねると、彼は直立不動のまま、口元を引き締めて言う。

「何でもありません……ミカエルさま」

思わず、笑ってしまった。たった数日、会わなかっただけなのに。

その間、ぼくはショーティに会い、シヴァの経歴を聞き、グリフィンの職務について説明を受けたが、それだけだ。

シヴァは余計な動きをしないよう、幽閉先に移送されている。そちらの世話は、ショーティが引き受けてくれる。

単純なシヴァは、自分がショーティの知能強化をしたと信じているが、実際には、そこにも麗香さんの手が加わっている。だからショーティは、シヴァの命を守ることを条件に、麗香さんの世界計画に従っている。

「あなたには、これまで通り、呼び捨てにしてもらいたいのだけれど」

「それは、命令ですか?」

ジャン=クロードにとっては、ぼくに敬語を使うことが、けじめなのだろう。でも、それではぼくが寂しい。今はまだ。

「それでないとだめなら……命令ということにします」

「では……ミカエル」

彼はしばし、言いよどんだ。しかし、結局は、率直な口調に戻って言ってくれた。

「きみは何か……雰囲気が変わった」

ぼくの脳内には、既に麗香さんの手で、新たな神経細胞が植え付けられている。

ぼくが隠居屋敷に泊まった最初の一週間で、基本的な治療は完了していたのだ。

その神経細胞は、何年かのうちに、ぼく本来の神経細胞と置き換わり、ぼくの記憶や意識を担うようになっていく。

もう、脳腫瘍に怯えることはない。あとは幾らでも、最新技術による不老処置を繰り返していけばいい。

ぼくがグリフィンでいる限り、〝連合〟内のあらゆる最新情報にアクセスできる。超越化の研究も進められる。

――リリーさん、ぼくは、貴女の守護天使になる道を選びます。普通の男女のように、俗世で結ばれることはありませんが、魂であなたに寄り添います。

どうか、ぼくを信じ、ぼくを頼って下さい。ぼくがどう変貌しようと、それは全て、貴女を守るためなのですから。

薔薇園を見渡すテラスでのお茶が済むと、リリーさんは、ぼくを散歩に誘った。

ぼくはおとなしく同行し、一緒にあれをしよう、これをしようというリリーさんの計画を、にこにこしながら聞いている。

――何という罪作りだろう。これから、この人を失望させ、落胆させるとわかっていて。

だが、今ならまだ、深い傷にしなくて済むのだ。リリーさんにとっては、何十回もの失恋話に、新たな一話が加わるだけのこと。次の王子さまに出会えば、忘れられる。

でも、その男もまた、リリーさんの前から去っていくはず。

貴女は女神なのだから、人間の男と結ばれることなど、なくていいのです。

ぼくだけは、いつまでも、貴女を守り続けますから。

「それにしても、ミカエルは、あんまり背が伸びていないわね……育ち盛りのはずなのに」

百合やラベンダーやポピーの花畑の中を歩きながら、リリーさんが不思議そうに言った。当然だ。思春期の少年なら、一年近く会わずにいれば、見違えるほど伸びているもの。

「ぼくは元々、成長が遅いように作られているので……」

それは、真実の半分である。放っておけば、普通人より長くかかるにしても、ぼくだって青年の肉体になる。

しかし、ぼくは遺伝子操作とホルモン操作で、肉体的成長を止めることにした。

今ならまだ、それができる。

自分を〝永遠の少年〟にしてしまうのだ。動物的な性欲が荒れ狂い、ぼくの思考に影響を与えるようになる前に……

ぎりぎりだった、と思う。もう一年後だったら、もはや、性欲を捨てようなどとは思えなくなっていたのではないか。

だから麗香さんは、ジャン=クロードに、ぼくの教育を急がせた。

「遅くてもいいわ。いずれは、立派な青年になるでしょ。そうしたら、結婚しようねっ」

ぼくの手を握って小道を歩きながら、リリーさんは言う。

「笑わないで、聞いてくれる? あたしね、一度でいいから、白いウェディングドレスを着てみたかったの。長いヴェールを曳いて、ブーケを持ってね。ミカエルもきっと、白いタキシードが似合うわ。ううん、薄紫がいいかも。教会の鐘を鳴らして、みんなに祝福されて、海辺の街でハネムーンを過ごすのよ」

リリーさんの無邪気な夢を壊すのは、とても辛い。

でも、仕方ないのだ。リリーさんの生存が最優先なのだから。

「あのう、リリーさん……ぼく、実は、大事なお話があるのですが」

改まって切り出すと、リリーさんはいくらか警戒する顔になった。花畑の中で立ち止まり、不安げに言う。

「まさか、あたしより姉さまの方が好きになった……とか言わないよね」

冗談のふりをした口調だが、半分はそう疑っている。不吉な予感が、はっきりと顔に出ている。何て素直で、無防備なのだろう。

「いいえ、違います。そうではありません。ぼくは世界で一番、リリーさんが好きです。この気持ちは、一生変わりません。リリーさんは、ぼくの太陽です」

ぼくの魂は、リリーさんの魂と響き合っている。たとえ、仕組まれた出会いだとしても。

「ただ……わかってきたことがあるんです。わかりたくなかったんだけど、もう、わからないふりはできません」

「何のこと?」

これを言ってしまえば、もう後戻りはできない。

だが、言うしかない。

ぼくが期待に背けば、いつでも麗香さんによって〝処理〟されてしまう。

洗脳されて操り人形にされるくらいなら、自分の意志で麗香さんに従う方がいい。

自分の意志さえ残っていれば……最後の最後に、ぎりぎりで反逆することもできる。たとえ、失敗するとしても。

「ぼくたちは、結婚などしてはいけないんです。そんなこと、望むのが間違いでした。婚約は、解消して下さい。ぼくを、恋人ではなく、ただの友達にしておいて下さい。それなら、ぼくはこれからも、リリーさんの世界の隅っこにいられます」

リリーさんの顔から、表情が消えた。

ロイヤルブルーのドレスの色が反射したかのように、顔から血色が失せる。健康そのものの人が、ここまで顔色を失うなんて、並大抵のことではない。

「それは……それは、ミカエルが、あたしを嫌いになったということなの?」

声すらもかすれているが、それでも、意志の力で言葉をまとめることができる。さすがは豪傑だ。

「それとも、最初から、恋愛感情ではなかったということなの? あたしを好きだという、芝居をしただけ? 確実に治療してほしかったから?」

そんな浅薄なことなら、よかったのに。

「だったら、はっきりそう言って。ごまかされるより、はっきり宣告された方がいいんだから」

改めて、麗香さんが恨めしい。ぼくがこの人に、こんな思いをさせてしまうなんて。

「芝居なんかじゃありません。心の底から、大大大好きです。貴女は、ぼくの夢そのものです。いつまでも敬愛しています。でも、本当はリリーさんにも、わかっていることなんです」

「何なの。どうして、そんな言い方するの。あたし、全然わからない」

半分怒り、半分困った顔が、とても可愛い。

「では、はっきり言いますね。ヴァイオレットさんの存在です。ぼくが、貴女とヴァイオレットさんの間に割り込んではいけないんです」

杭を打ち込まれた吸血鬼のように、リリーさんは凍りついた。

やはり、ここが最大の弱点。

「そんなことをしたら、あの人は耐えられません。今だって、ぎりぎりで持ちこたえているんですから。もしも、ヴァイオレットさんの心が壊れてしまったら、リリーさんも傷を負います。それこそ、取り返しがつかないくらい。リリーさんがリリーさんであるためには、ヴァイオレットさんが必要なんです……これまで通り、貴女の伴侶は、あの人だけです」

「ミカエル!!」

リリーさんは悲鳴のように叫んだ。多分、これだけは聞きたくなかったに違いない。しかも、ぼくの口から。

「やめてよ!! 変なこと言わないで!! そんなの考え過ぎだってば!! きみは恋人で、ヴァイオレットは親友!! それでいいでしょ。何も問題ない。男と女が結ばれるのが、自然なんだから!!」

しかし、人類はとうに自然から離れている。

「あの子の男嫌いだって、いずれは治るわ。いい男と出会いさえすれば。あたしがきっと、いい相手を探すから」

そう言いながら、リリーさんにもわかっている。ヴァイオレットさんにとって、自分が全てだと。

幼い頃から今日まで、ヴァイオレットさんはリリーさんの最大の理解者であり、味方であった。それは間違いない。

「いいえ、そんなことは起こりません。貴女以上の騎士なんて、どこにいますか。ヴァイオレットさんは人生の最初から、男なんて必要としていません」

「ミカエル、やめて」

「いいえ、言います。リリーさんだって、ヴァイオレットさんの愛情に、どっぷり浸ってきたでしょう。利用してきたと言ってもいい。ハンターとして好き放題に暴れるためには、この上ない補佐ですからね。その恩義は、とても返せるようなものではありません。貴女はまず第一に、ヴァイオレットさんの幸福を考えなければ。それがすなわち、貴女の幸福でもあるんですから」

「やめてよ!! そんな考え、誰に吹き込まれたの!!」

手刀の一閃で、あたりの花が飛び散った。リリーさんは豪華な金褐色の髪を振り乱し、両手を広げて叫ぶ。

「あたしの幸福はね、優しくて凛々しい王子さまと暮らすことよ!! ミカエルは、あたしの王子さまになってくれるんでしょ!! そのために、他組織で武者修行してきたんでしょ!!」

嬉しい、そんな言葉を聞けて。

ぼくはもう、これで十分に幸福だ。ぼくのために、リリーさんが苦しんでくれている。

「そうです。少しは世界を見てきました。だから、〝リリス〟がみんなの希望の星だとわかるんです。リリーさんはこれからも、悪党に恐れられ、子供たちに憧れられる英雄でなくてはなりません。ヴァイオレットさんは、貴女の補佐として必要です。ぼくが割り込んだら、理想のペアが崩壊してしまいます」

ほら。単純剛直なリリーさんを言いくるめることなんて、こんなに容易い。もう、最初の勢いは弱まっている。

「だけど、ミカエルが、あたしの補佐をしてくれるなら……ヴァイオレットは、屋敷に帰ってもいいんだし……ミカエルがいてくれれば、あたしはそれで十分なんだから……」

「ヴァイオレットさんが、ひっそり自殺しても、構いませんか? それでも、ぼくと楽しく暮らせますか?」

「………!!」

リリーさんは何か叫ぼうとして、叫べなかった。呼吸ができないかのように、胸を押さえる。そして、くるりとぼくに背中を向け、あとは黙って耐えている。

ぼくの言い分が正しいと、認めたのだ。どんなに辛くても、真実と向き合える人だから。

「そもそも、リリーさんが戦いを始めたのは、何のためですか。ヴァイオレットさんが安心して暮らせる世の中を創るため、でしょう?」

ようやくこちらを向いたリリーさんが、力なく尋ねてくる。

「それは、麗香姉さまから聞いたの……?」

「はい。リリーさんたちが子供の頃、〝試練〟を受けたそうですね。屋敷の敷地の外れで、わざとチンピラたちに行き合うよう仕組まれた。ヴァイオレットさんがさらわれかけるのを見て、リリーさんは夢中で戦い、初めて人を殺したのだと聞きました……」

その時は、リリーさんも動揺したらしい。わずか十四歳。高度な強化体である自分が、手加減なしで殴ったり蹴ったりしたら、人は簡単に死んでしまうのだと、まだ知らなかった頃。

ただし、怯えたのは、自分が人を殺したからというよりも、屋敷の敷地から出るなという、お祖母さまの言いつけに逆らった結果だったから。違法都市では、殺人自体は珍しくも何ともない。

しかし、その場でヴァイオレットさんにとりすがられ、感謝されたことが、リリーさんの自信になった。

『紅泉、あなたが、わたしの命を救ってくれたのよ』

自分は、か弱い従姉妹を守ったのだという自覚が、リリーさんの支えになった。ヴァイオレットさんだって強化体だから、本当は、そこらの普通人の男より強いのだけれど。

「それ以来、リリーさんは、明確な目的を持って、自分を鍛えるようになったのですね。それが〝リリス〟の誕生につながったのだから、試練の意味は十二分にあったわけです……」

それが一族の伝統なのだと、麗香さんは言っていた。

恵まれた環境で守り育てられるだけでは、子供は大人になれない。だから成長の過程で、あえて痛い目に遭わせる。一度で足りなければ、二度、三度。それに耐えられなかった子供は、淘汰される。

少女時代のヴァイオレットさんも、何かを悟り、決意したのだろう。リリーさんが邪悪と戦う戦士になるなら、自分は、その補佐を務めると。

「そうだね。そうだった……あれであたしは、自分に自信をつけたんだ。それまでは、お祖母さまに、落ち着きのない乱暴者だと叱られてばかりで、ずっと、優等生の探……ヴァイオレットに、劣等感を持っていたから」

ぼくはつい、下を向いてしまう。ぼくはもう、知っているんですよ。貴女たちの本当の名前を。紅泉と探春。それは、漢字文化圏で育った麗香さんがつけた名前だと。

「リリーさんに劣等感があったなんて、不思議ですね。今のリリーさんを見て、自信に欠けるなんて、誰も思いませんよ」

「それって、あたしが単純馬鹿だと言ってない?」

むくれた顔が、とても可愛い。したたかに傷ついているのに、ユーモアは忘れていないのですね。

「剛胆で魅力的だと言っているんです。この世に舞い降りた、戦いの女神ですよ」

リリーさんは、仕方なしのように笑った。もう既に、心の整理をつけ始めている。わかってはいたが、強い人だ。

「ありがとう。ミカエルはいつも、あたしの聞きたいことを言ってくれるわ。婚約解消だけは、聞きたくなかったけどね」

「ごめんなさい」

「謝らないで……もう、決めたことなんでしょ」

「はい」

柔らかいそよ風がリリーさんの長い髪を揺らし、花の野原を吹き渡っていく。外界にどんな争いがあっても、ここは別天地だ。最高権力者の住まいは、この上なく厳重に守られている。

「リリーさん、婚約を解消しても、ぼくは生涯、あなたを愛し続けます。この気持ちは、誰にも消せません。ぼくはここにいて、麗香さんの研究の手伝いをしながら、〝リリス〟の活動を応援します」

と誓った。

「いつでも、便利に使って下さい。貴女のために新兵器を開発したり、情報集めをしたり、裏工作を手配したりしましょう。ぼくはそれで十分、満足して生きていけます。たまに、貴女がこうして会いに来てくれれば」

そのくらいなら、グリフィンの職務の邪魔にならない。ぼくが生きる励みになる。

「年に一度か二度のことなら、ヴァイオレットさんも、許してくれるでしょう。七夕の恋人たちより、だいぶましですよ。必要な時には、連絡が取れるんですから」

リリーさんはしばらく深呼吸をしていたが、やがて、真っ直ぐにぼくを見据えた。

「あたしを嫌いになったわけじゃ、ないのね。ここにいて、あたしのために、裏方の仕事をするというのね」

「そうです。麗香さんには、その許可をもらいました。ぼくを、弟子にしてくれるそうです。色々と教わって、賢くなりますよ」

りりしい金褐色の眉が、少し曇る。

「ミカエルは、それで平気なの。年に一度か二度しか、あたしと会えなくても、構わないの」

「寂しいけれど、我慢します。離れていても、貴女が元気で活躍してくれることを、ぼくは喜べます。だから、お願いです。この指輪だけは、ぼくに持たせておいて下さい。お守りとして、一生、大切にしますから」

嘘は、真実を織り交ぜた時が一番強い。リリーさんはもうほとんど、あきらめをつけた顔になっている。長年、命の瀬戸際を歩いてきた人だけに、見切りというものができているのだ。

「一生、友達か……」

リリーさんは深く息を吐き、簡潔に言った。

「いいわ。婚約は解消。ミカエルはここで暮らす。姉さまの助手として。探春には、そう言っておくわ」

「はい」

リリーさんの目が、鋭くぼくの顔を見る。これはもう恋人の目ではなく、戦士の目だ。

「あたしたちの本当の名前、もう聞いているの?」

「はい。麗香さんは、ぼくを一族に準ずる者として扱うと言ってくれました」

「わかった。ミカエルが安泰なら、それでいい」

紅泉というのは、いい名前だ。でも、ぼくにとっては、いつまでもリリーさんだ。その名前で、心に刻み付けられたのだから。

リリーさんは自分の左手からエメラルドの指輪を抜くと、惜し気もなく、花畑の向こうの池に放り投げた。素晴らしい遠投で、指輪は見事、池の真ん中の深みに沈んでいく。

それからリリーさんは、ぼくに背中を向け、花畑の中を歩み去った。屋敷とは反対方向だ。心が落ち着くまで、一人になりたいのだろう。ぼくは立ち尽くしたまま、自分に言い聞かせる。

(これでいいんだ。これしかなかった)

一緒に暮らすことは無理でも、たまには会える。友人として。

その時には、少女のように甘やかしてあげよう。それができるのは、たぶん、世界中でぼく一人だろうから。

「ミカエル。あなた、お姉さまに何か言われたの?」

ヴァイオレットさんがそう問いかけてきたのは、気まずい夕食が終わった後のこと。

ぼくがグリフィンとしての職務を果たすオフィスは、違法都市《ティルス》の市街地に用意された。

ここならば、リリーさんが帰郷してくる時、すぐに麗香さんの隠居屋敷に戻って、何食わぬ顔で出迎えられる。ずっと、屋敷で暮らしていたかのように。

そして、新しいオフィスには、ぼくの侍女としてセイラがやってきた。ジャン=クロードに頼んで、異動を認めてもらったという。

「ミカエルさまが許して下されば、わたし、ミカエルさまの元で働きたいのです。知識の足りない部分は、これから学びます。どうか使って下さい」

白い肌を淡いピンクに染めて、ひどく嬉しそうである。

ぼくは最初、セイラの意図がよくわからなかった。

「ジャン=クロードと離れていいのかい? ぼくは彼とは、たまにしか会わないと思うよ」

すると黒髪の少女は、にっこり笑って言う。

「ジャン=クロードさまには、とても感謝しています。でも、わたしがお側にいたい方は、ミカエルさまなんです」

リリーさんとは年に一度か二度、《ティルス》への帰郷の折に会うだけになった。良い友達として。

リリーさんはやはり、ぼくが子供の姿でいることに、苦いものを感じているようだが、ぼくの意志を尊重してくれるので、文句は言わない。

「ミカエルが幸せでいてくれるなら、あたしもそれでいいわ」

ぼくはもちろん、リリーさんがどこにいて何をしているか、グリフィンの監視網を通じて、常に把握している。

リリーさんの敵に回る側も、同様に監視しているから、必要が生じれば、適切な邪魔を入れられる。偽情報で撹乱したり、毒薬や爆弾を威力の弱いものにすり替えたり、狙撃を妨害したり。

リリーさんが元気なら、気晴らしのボーイハントをしたって、構わない。婚約だろうが結婚だろうが、リリーさんのしたいことを、何でもしてくれていい。

相手の男に嫉妬は感じるだろうが、ぼくが、それに振り回されることはないはずだ。

これはもはや、保護者の感覚ではないだろうか?

(たぶん、ショーティもシヴァのことを、こういう風に見ているんだろうな)

愛してはいるが、囚われてはいない。

生きて幸福でいてくれれば、それでいい。

ぼくはぼくで、することがある。

市民社会にも辺境にも目配りしているから、毎日が忙しい。新たな研究、新たな計画、計画の修正、人材の入れ替え。

いずれはぼく自身、超越化に乗り出すことになるだろう。生身の人間のままでは、できることが限られるから。

ぼくの他にも、麗香さんが目をかけて育てた新人たちが、宇宙のあちこちに散っている。

ぼくは彼らと競いながら、進化の階段を登っていくだろう。

何万年、何億年、何兆年。

できれば、愛する気持ちだけは、失いたくないけれど。

やはり、この選択は正しかった、と感じるようになっている。

未来のいつか、リリーさん自身が消滅しても、リリーさんの魂の記憶は、ぼくの魂に刻印されて残る。だから、ぼくが望めば、いつでもリリーさんを復活させることができる。

現在のリリーさんならば、そんな復活は否定するかもしれないが、復活させられたリリーさんならば、そこから元気に生きていくはず。

遠い未来のぼくは、この宇宙に限定されず、別の宇宙へも進出できるだろう。望ましい宇宙がなければ、新たに創る。命を育てることができる宇宙を。

ぼくらがいるこの宇宙も、そうして、誰かに創造されたものかもしれない。無限の過去から、次々に創造が繰り返されてきたのかもしれない。

どこまで行けるかわからないが、この道をたどってみよう。

そうすれば、きっと何かが見つかるはずだ。今は、おぼろにしか想像できない何かが。