![]()

氷期の森と縄文の森 その3

最終氷期における照葉樹林の残存

![]()

| 約2万年前の最後の氷河期における日本列島の植生分布図を次にあげます。この地図は当時の年平均気温が、現在よりも8℃低下していたものとして描かれています。八千代市周辺はちょうど、亜寒帯性針葉樹林と冷温帯落葉広葉樹林との境界付近にあたっていますが、実際は冷温帯針葉樹林〜針広混淆林であったことは述べました。ここで注目してほしいのは照葉樹林帯が九州の南端にまで下がっていることです。この図では氷河期の寒さを、南九州の温暖地で”冬越し”した照葉樹林が、その後の温暖化の進行の中で、分布域を急速に北に広げていったことを示しています。 しかしよく考えると、照葉樹の仲間は熟したドングリの実を落下させ、それが発芽する事で分布域を広げます。ですから照葉樹林の拡大速度はドングリの転がる距離と発芽したドングリが次に実を付けるまでの時間によって決まることになります。仮に木から落ちたドングリが20m転がり、それが発芽して20年後に実を付けたとすると、照葉樹林の拡大速度は1年あたり1mということになります。これでは2万年間で20kmにしかならず、とうてい南九州から関東平野に到着することはできません。ドングリはリスなどの動物の餌になります。リスは集めた餌をたくわえる性質があります。もしこのときリスがせっかくたくわえたドングリを食べるのを忘れ、それが発芽したとすると、照葉樹林の拡大速度はリスがドングリをかかえて貯蔵場所まで走る分だけ早くなりますが、これでも2万年で南九州から関東平野まで到達するには、リスはドングリをかかえたまま、2km近くも走らねばならないことになってしまいます。 |

塚田(1974) |

| 氷河期の植生分布図をもう一枚あげましょう。九州から太平洋岸沿いに房総半島の先端まで、照葉樹林の分布域が描かれていますが、これは黒潮が氷期の寒冷な気候を和らげるだろうことを考慮した結果です。この図の示すように、南房総の照葉樹林の残存を考えた方が話はずっと合理的になります。しかしこれまで、氷期の地層の花粉分析例は、房総半島にはありませんでした。 | |

那須(1980) 那須(1980) |

|

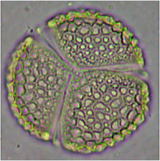

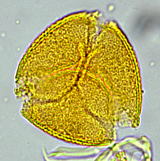

| そういうわけですから、Hd-Ⅰ・Ⅱ帯の花粉群集中に、アカガシ亜属の花粉が含まれていたことは重要です。アカガシ亜属の雄花は花粉を風で飛ばして、雌花を受粉させますから、南房総の海岸から飛んできたものでしょうか。含有量が5%以下と少ないので、そう考えることもできそうです。しかし、同じ照葉樹林要素の、ヤマモモ属(この属にはヤマモモ以外に、冷温帯から亜寒帯の湿原に分布するヤチヤナギも含まれ、その可能性もあります。これは照葉樹林要素ではありません)とシキミ属、ツバキ属の花粉を伴っています。特にシキミ属とツバキ属は虫媒なので、花粉が風に乗って遠距離を運ばれることありません。近くにあったものと見た方がよいでしょう。 | |

|

だとすれば新川低地周辺にアカガシ亜属が生えていてもおかしくはありません。氷期の寒さを、これらの照葉樹の仲間はどうやってしのいだのでしょうか。まとまった照葉樹林をつくることはなかったでしょう。冬の季節風が一番こたえるでしょうから、おそらく風の当たらない南向きの斜面に、落葉樹の林に混じって生えていたのではないでしょうか。この時落葉広葉樹林中の照葉樹林要素の生育密度は、南の海岸地域ほど高いでしょうから、房総半島南端では最終氷期最寒冷期においてさえ、落葉広葉樹を交えた照葉樹林と表現できる程度に達していたかもしれません。 | ||

|

|

|

|

| アカガシ亜属 | ヤマモモ属 | シキミ属 | ツバキ属 |

![]()