![]()

新川低地の縄文の海

![]()

|

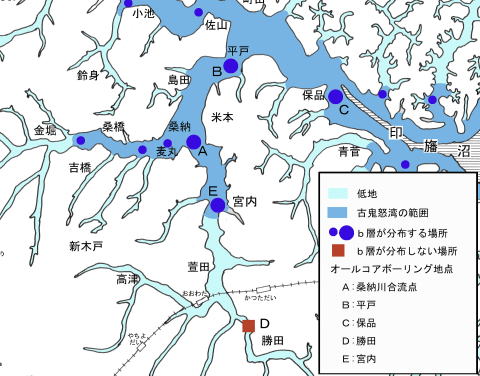

| 縄文時代、低地が海であったことがわかったのは、当時の貝塚が台地のふちに沿って分布することからでした。関東平野の縄文の海は、東京湾奥から北へ、現在の荒川や中川低地に入り込んでいた「奥東京湾」と、銚子方面から利根川低地沿いに広がった「古鬼怒湾」とがありました。新川低地など、八千代市の低地には、印旛沼方面から、古鬼怒湾が入り込んでいたことになります。 |

|

| しかし、古鬼怒湾がどこまで入り込んでいたかは、十分に明らかになっていません。上の地図(稲田,1992b)は、海成の沖積層、b層の分布を元に描いた、古鬼怒湾の範囲です。新川低地では宮内付近、桑納川低地では吉橋付近までb層が分布していることがわかっていますが、その分布限界は明らかでなく、当時の海岸線を描くことはできていません。またこれらの低地の支谷や神崎川低地では調査も行われておらず、この問題の解答は今後に残された課題です。 |

![]()