放水隧道の行方

名寄川支川サンル川に建設中のサンルダム。

数キロに及ぶ魚道と共に、堤高46m、堤頂350mの巨大構造物の完成予定は2018年度。

年々巨大化していくダムの姿に、毎回圧倒される。

下川町市街地から道々を南下する。

なおパンケ側(落合沢)側は大規模に治山され遺構は見られなかった。

今回はペンケ側(新下川)の調査とする。

鉱山域に入った途端、長い排水路と、

その向こうに隧道が見える。

疎水坑だろうか。

意匠には放水隧道とある。

延長274.7m、1974.6吉日。

閉山前、生産のピークを迎えた時期だ。

谷の右岸を這う送水管だ。

これは鉱水処理が稼働した以降の施設のようだ。

更に遡る。

送水管は150A程度もある太いもので、

地中に埋没されている。

今も水流音は聞こえている。

道々の右手には長い法面が見えた。

これはどうやら沈殿池の跡らしい。

少し登ってみよう。

沈殿池跡の上部は荒れた土地であり、池自体は皆無であった。

沈殿池は一般に深さ3〜4mの長方形の池に8時間程度静水し浮遊物質を沈殿させる。

これは緩速濾過法と呼ばれ、砂と砂利の層を4〜5m/日の緩やかな速度で通過させる。

古橋をいくつか渡ると、もうそこは鉱山の中心部だ。

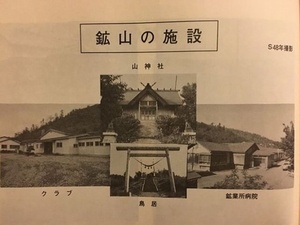

昭和31年には慰安・娯楽・修養施設として、

約800人収容の道北一のRC造会館があったという。

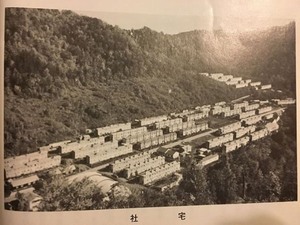

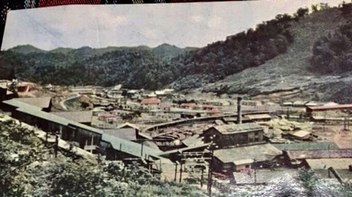

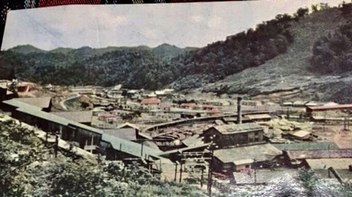

これは読者prayfor3104様ご友人のお父様秘蔵の当時の写真だ。

カスケードの製錬施設や犇めく街並みが見える。

非常に貴重な一枚だ。

所々に植生の無い空き地が広がる。

これは住宅跡かもしれない。

昭和43年の従業員数は700名、関係者を加えると約620戸が存在していた。

何もない草叢に消火栓だけが残る。

昭和に設置された鋳鋼製の地上式消火栓だ。

ヤマの人口は2,300人を超え、その暮らしを守っていたのだ。

住宅街の荒れ地が広がる。

福祉施設としての寒冷地住宅の建設が進み、

購買会による売店では食料・衣料品類を安価に販売していたらしい。

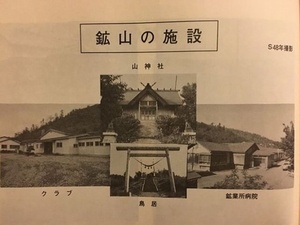

これらはprayfor3104様提供の組合史からの抜粋だ。

菱友荘、鉱業所会館など往時の施設を知る貴重な資料だ。

昭和48年当時の写真は魅力的だ。(マウスon)

その奥には火薬に関する施設か、

「火気厳禁」の表示のある重厚な施設があった。

そろそろ鉱山の中心地に入ったこととなる。

ペンケ川を跨ぐスレートの橋梁が現れた。

これが山越えの通洞だ。

延長2,340m、加背2.2m×1.8m、これによりパンケ地区の施設は消長する。

通洞坑に沿って進む。

これにより山越えの通勤の苦労が解消したとのこと。

4t蓄電池式機関車2台にて8人乗り貨車15台を購入し輸送近代化が実現した。

かつての通洞坑は木製の板で覆われていた。

トタンの屋根も朽ちつつあったが、

再訪しているうちにスレート拭きとなっていた。

通洞の延長には近代的な鉱水処理施設があり、

その奥にはかつての選鉱所が残存する。

昭和36年代から4ヵ年計画をたて、粗鋼月産2万t増産を目指した新選鉱所跡だ。

軌道か旧道かは不明だが随所にアバット(橋台)が残る。

かつては下川市街-鉱山間バスが日に8往復あったそうだ。

ハイヤーも頻繁に往復していたようだ。

豪雪の通洞である。

蒸気暖房の近代的施設もあり、

文化会による体育・趣味・娯楽のイベントも盛んだったようだ。

かつての市街地を横断する道路。

菱友荘、集会所などもあった。

付近には小学校、保育園も存在した。

施設の無い道路を跨ぐ横断歩道跡。

風紀上、飲食店は無かったが飲料品は売店で豊富に販売されていた。

かつては子供たちが往来したであろう横断歩道が痛々しい。

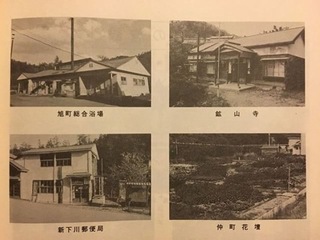

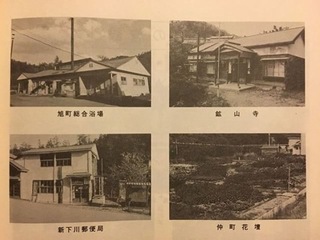

こちらもprayfor3104様提供の組合史からの抜粋だ。

旭町総合浴場、菱光小中学校、旭町遊園地。

かなり潤った街であることが想像できる。(マウスon)

今は廃墟の「町立菱光小中学校」跡。

昭和19年創立、昭和33年には11学級406名在籍。

平成3年3月31日閉校である。(マウスonは当時の様子 prayfor3104様提供)

小学校の裏手にはかつて体育館などもあった。

昭和21年の建設着手時には、選鉱所の焼失が発生し、

鉱山経営の問題から建設工事中止の側面もあった。

かつては昭和24年に新設された病院もあり、

やがて拡張され、内科・小児科・外科等があった。

入院、レントゲン等の設備も充実していたそうだ。

今回は読者prayfor3104様、その御友人様、お父様より貴重な情報・写真を頂き

この場をお借りして厚くお礼申し上げます。

ありがとうございました。

戻る