三相交流

|

|

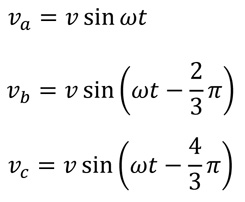

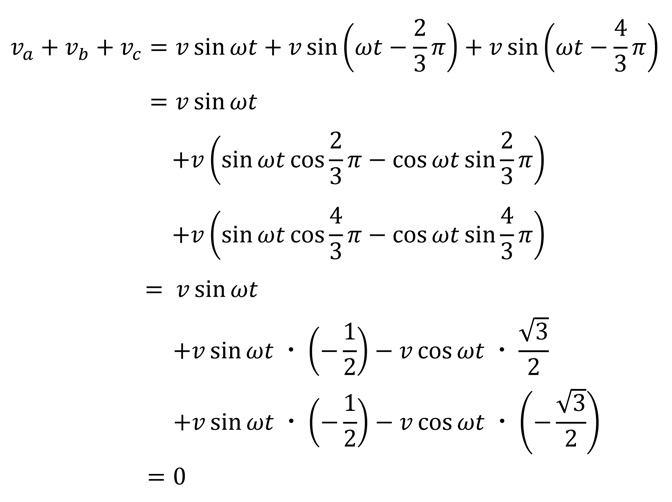

10月14日は「鉄道の日」です。 1872年10月14日に、新橋〜横浜間で、日本初の鉄道が開業したこと、並びに、 鉄道開業50周年を記念して、1921年10月14日に、初代鉄道博物館が開館したことを受けて、 1922年に制定されました。・・・というわけで、今月は「鉄道」に関する話です。  【電車のモーター制御】 小学5年生の理科で、「モーター」について学びます。 このときに学ぶモーターは、電流として、乾電池由来の直流電流を用いるので、「直流モーター」です。 電車のモーターも、基本原理は、小学校で学ぶ直流モーターと同じですが、 大きな力を出したり、発生する力の変化を少なくするために、様々な工夫がなされています。 例えば、小学校で学ぶモーターは、磁石が1対の「2極モーター」であり、 回転している最中、磁力の作用が弱まる瞬間があります。 すると、電磁力が弱くなるので、この瞬間は、回転が鈍ることとなります。 このように、力の発生するしないの強弱変化を抑える1つの方法として、 磁石を2対組み合わせた「4極モーター」が考えられます。・・・どのようなものなのでしょうか? 中学校の理科(物理)で「電磁誘導」について、さらに、高校物理で「逆起電力」について学びます。 電車の速度を調整するには、 この「逆起電力」と向き合い、モーターをどのように制御すれば良いのか?・・・考えなければなりません。 「抵抗制御」「電機子チョッパ制御」「界磁チョッパ制御」「界磁添加励磁制御」といった、 直流モーターの制御方法について、歴史的な背景も含めて学びましょう! 単純に、モーターに加える電圧の調整だけで、広範囲の速度調整ができる直流モーターは、 “電車のモーター”として、とても使いやすいのですが、変電所などの地上設備が簡単なのは交流なので、 交流を利用したモーターの開発が進められてきたのも自然な流れです。 長きにわたる研究開発の結果、今、流行りになっている交流モーターの制御方式が 可変電圧・可変周波数( Variable Voltage Variable Frequency )の頭文字を取った、 「VVVFインバータ」です。・・・どのようなものなのでしょうか? 【三相交流】 「変電所などの地上設備が交流である」と述べました。 交流の方が、発電所から送電する際の電力ロスを抑えることができるなどのメリットがあるからであり、 これは、電車に限ったことではなく、一般家庭に送られてくる電気についてもあてはまることなので、 「電験3種(電気主任技術者国家試験第3種)」でも取り扱われています。 周波数が等しく、位相の異なる多くの電源から構成されている回路を「多相交流」と言い、 一般に、電源がn個の場合を「n相交流」と言います。 さらに、n相交流の中で、各電源電圧の大きさが等しく、位相がそれぞれn分の2πずつ異なっている場合を 特に「対称n相交流」と言います。 「単相交流」「二相交流」「三相交流」「四相交流」・・・と、色々な対称多相交流が考えられるわけですが、 それらの中でも「三相交流」が採用されています。・・・なぜでしょうか? 対称三相交流では、各電源電圧の瞬間値を、高校数学で学ぶ「三角関数」を用いて、次のように表せます。  「加法定理」を用いると、これらの和が 0(ゼロ)になることが確認できます。  実は、これが、送電線の本数を削減できる理由でして、 送電線の建設コストやメンテナンスの手間が少なくなると、電気代を抑えることができます。 さて、電車への興味がある方は、もちろんのこと、 電車への興味がない方でも、「ライフラインと関係する」と聞けば、放っておけないことでしょう。 是非、電気の制御について、一緒に学びましょう! |

|

|