地球(太陽系)の年齢

|

|

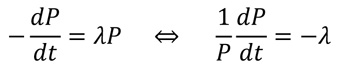

毎年9月12日は「宇宙の日」です。 「国際宇宙年」であった1992年に、 科学技術庁(現・文部科学省)と宇宙科学研究所(現・JAXA)が、制定しました。 9月12日は、毛利衛氏が、日本人として初めてスペースシャトルに搭乗して飛び立った日です。 ・・・というわけで、今月は、宇宙に関係する話題として、「地球(太陽系)の年齢」です。 【地球(太陽系)の年齢】 宇宙には、非常に多くの星があります。 では、星と星の間は、何もないのか?・・・というと、そうではなく、「星間物質」が存在します。 星間物質は、場所によって、密度の大きいところがあり、 やがて、そのような場所は、「星間雲」として、星間物質が収縮して回転を始めます。 原始太陽系も、そのようにして誕生しました。 原始太陽系星雲のほとんどの物質は、中心に集まって「原始太陽」を形成し、 それと同時に、原始太陽のまわりの微粒子は「原始惑星」などになりました。 したがって、原始惑星の1つである地球が誕生した時期は、原始太陽とともに、 原始太陽系が誕生した時期に等しい・・・と言えます。 では、その誕生時期は、いつなのでしょうか? 今から「約46億年前」と考えられています。 地球に降り注ぐ、小惑星に由来する隕石の放射年代を調べると、「約46億年前」となったからです。 太陽系において、火星の軌道と木星の軌道の間には、小惑星がたくさんある「小惑星帯」があります。 小惑星は、衝突・合体により原始惑星ができたときに、“原始惑星になり損なったモノたち”です。 「なり損なった」と表現すると、“落ちこぼれ”みたいなマイナスのイメージを抱きがちですが、 激しい衝突を繰り返していない分、原始太陽系ができたときの状態を、そのまま残している可能性が高いので、 太陽系の始まりを調べたいときには、“すばらしい研究材料”となります。 (何事にも、常に、2つの見方が存在する・・・の例ですね。) さて、ここで気になるのは「隕石の放射年代」です。・・・どのようにして調べるのでしょうか? 【アイソクロン法】 原子は、中心の「原子核」と、その周りを回る「電子」に分けられ、 さらに、原子核は、「陽子」と「中性子」に分けられます。 陽子の数が同じで、中性子の数が異なるものを「同位体」と言い、 同位体には、陽子と中性子で数のバランスが良く、そのままで安定し変化しない「安定同位体」と、 陽子と中性子で数のバランスが悪く、そのままだと放射線を出しながら変化する「放射性同位体」があります。 放射性同位体は、各瞬間の質量に比例する速度で、その質量が減少していきます。 その比例定数を λ(正の値)、最初の質量を Po とします。 時刻tのときの質量をPとすると、時刻tにおける質量の変化する速度(割合)は  で与えられます。 負号は、“減少する割合”であることを意味します。 今、これが質量Pに比例するわけなので、  となり、両辺をtで積分すると、 となります(Cは積分定数)。 t=0のとき、P=Poだから、定数部分が決まって、 です。・・・「微分方程式」を学びましょう! 親(P)が変化して娘(D)になったとしましょう。 時刻t=0である最初の両者の和「Po+Do」は、時刻tのときの両者の和「P+D」と変わりません。 「Po + Do = P + D」に上式を代入すると、 となります。 これは、独立変数をP、従属変数をDとした1次関数とみなせ、 その1次関数の“傾き”として、年代に関する情報を引き出すことができます。 ここで、気になることが3つ出てきます。 ①実際には、PやDの量を、直接求めるのではなく、“安定同位体との比”として求めるのですが、 なぜ、そのようにするのでしょうか? ②“安定同位体との比”として求めるにしても、一旦は、PやDを求めておかないと、比を計算できません。 では、どのようにして、PやDを検出するのでしょうか? ③比例定数λは「崩壊定数」と呼ばれています。 この値は、どのようにして入手するのでしょうか? ・・・一緒に学びましょう! 【更なる深堀り】 「地球の年齢」を研究することに、どのような意味があるのでしょうか?・・・一緒に考えましょう! |

|

|