鳥居甲斐守忠耀 鳥居耀蔵は、名は忠耀。絆庵と号す。

鳥居は頭脳明敏で、儒学にも造詣があり行動力、事務能力に長け、その限りでは有能な官吏であった。しかし性格は陰険で、出世欲と同時に嫉妬心が異常に強かったようである。しかも洋学は日本を滅ぼすと信じて疑わない狂信的な保守主義者であった。

四国丸亀に送られた耀蔵は23年の長きにわたって幽閉生活を送り、明治元年(1868)10月に釈放された。 鳥居の墓は、曹洞宗吉祥寺(文京区本駒込3−19−17)の下野壬生鳥居家墓域内にある。碑面に〈甲斐守鳥居忠耀墓〉と刎み、右面に「林大学頭次男 従五位下平朝臣 明治6年10月3日亡魂」と記してある。なお法名は青竜院殿法雲大輪居士という。 小説に登場する鳥居耀蔵

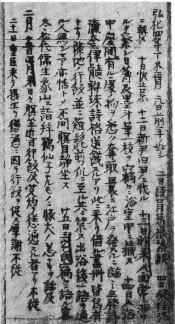

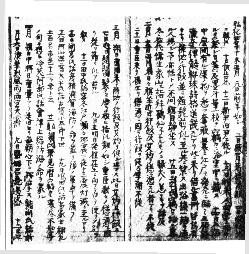

鳥居忠耀の日記

下は丸亀生活2年目の弘化4年の日記である。 生活が落ち着いて特段書くことがなくなったせいか、記事量が少なくなり、日記を書かない日も多くなる。

鳥居忠耀の詩・書

三田村鳶魚の見方 1)陰謀に動いた人々 南北の町奉行所が連前からも実際からも動かないとなると、矢部の探索に働く者は目付だけとなる。目付の下には徒目付、小人目付、黒鍬の者老などの探索の専門家がそろっている。 鳥居耀蔵は水野老中から 「矢部の後はお前だよ」 と耳打ちされたに相違ない。 矢部の町奉行罷免発令が天保12年12月21日で、その一週問後の同月28日に耀蔵が後任となっている。耀蔵は町奉行昇進とわかっていただけに、矢部の探索には欣喜雀躍して当たっただろうと想像される。 もう一人、矢部の探索に当たった者としては、評定所の判決の立合い人として名をつらねていかずえのかみる目付の榊原主計頭忠義が考えられる。 立合い人の目付としては鳥居耀蔵が名を出して当然なのに、榊原となっているのは「榊原が出ておれぼ同じことだ」という耀蔵の意図が感ぜられる。榊原ははっきりした鳥居派であったからである。 川崎紫山の『矢部駿州』によれぽ、矢部が追放地の桑名で絶食しているとの報で、将軍家より奥医師の中川道玄がつかわされた。矢部は中川の調合した薬を固辞して、ただひとつ頼みがあるといい 「自分は上への恨みはまったくないが、ただ三人だけに恨みがある。その三人とは、水野越前守、鳥居甲斐守、榊原主計頭である。この人びとの末路を必ず見とどけてくれ」 と中川にいったという。 ここに榊原の名が出ている。矢部を罪に落とすことに実質的に働いた人びとの中に目付の榊原がいたことは、当時の人びとの常識であった。ただし鳥居耀蔵が矢部追落しに具体的にどのように働いたか、という証拠となるべき史料はない。 矢部への罪状判決文の後段に「(仁杉五郎左衛門に)御暇、押込め申しつける方に内意申し聞かせ侯につき、吟味遂げ候ところ、品々不行届きの始末、白状におよび…」という一節がある。この「吟味遂げ候ところ」の吟味はだれがやったのか、主語が抜けている。 「御目付.鳥居耀蔵と榊原主計頭が吟味遂げ候ところ」とすれぱよくわかる。 矢部定謙にもう一人、深い恨みを抱いている人物がいた。金改役の後藤三右衛門である。 のちのことになるが、天保15年(弘化元年)9月の、水野忠邦罷免直後に三右衛門が、つぎの幕閣の実力者と狙いをつけた側用人の堀親■(ちかしげ)に必死の思いをこめて提出した陳情書の中に、矢部に対する恨みが述べられている。 それは天保7年、矢部が勘定奉行になった年に、金銀両座と蔵前札差に対し50万両の上納金を申しつけたことである。両座と札差たちが集まってどうしようかと相談したとき、三右衛門の譜代の家来で80歳近くになる井田芝山という経済通が進み出て「この命令はかれこれ評議することなく、すみやかにお請けになるべきである。上より暴虐の命令があるときは、必ず後年にわれらに吉事がある前兆であるし、上には必ず悪事が報いとしてくる」といったので、すぐにお請けの返事をして、三右衛門や家来たちが家財を売り払ってまでして、その年のうちに10万両を上納した。 三右衛門は、この天保7年の上納金という暴政のむくいで、幕府にはつぎつぎに凶事が起こっているとして20項目の実例を挙げている。 ここのところがのちに三右衛門死刑判決の一つの根拠となったのだが、ともかく幕府方の天罰20番目に挙げられているのが矢部定謙の失脚である。 「上納金取り立ての大棟梁矢部駿河守、改易絶命。7年目に至りて因果ことごとく元に帰し仕り侯」 と書いている。 矢部の上納金下命は老中の決定を、勘定奉行という職務上から代表して申し渡したに過ぎない。それを三右衛門は矢部個人のせいにして恨みつらみを並べている。 この恨みつらみは、日ごろ懇意にしていた上に、金銀貨改鋳問題で意気投合していた鳥居耀蔵(当時目付)にもぶちまけられたであろう。町奉行・矢部追落しの謀略には、耀蔵が後藤三右衛門に扇動されたという面があったに違いない。 2)「妖怪」の出現 矢部追落しに耀蔵がどんな働きをしたかは当時の幕府人に常識としてわかっていた。 目付陣も10人前後はいたのだから、耀蔵がどんな仕事をしているかは、同僚として見当がつく。 南北町奉行所にも大勢の与力、同心がいる。旗本のことには関与しない建前だが、このお救米事件には町人が関係していたのだから、そっちのほうを調べれぽ町奉行所にも内容がわかる。また当の被害者の矢部定謙の口からも、だれが、どんな調べをしたかが洩れてくる。 そしてヒマを持てあましていた江戸城の役人たちに話が伝わり、広がっていく。 幕末に軍艦・外国両奉行を勤め、維新後は『郵便報知新聞』に拠って健筆をふるった栗本鰻(鋤雲)は、鳥居耀蔵についてつぎのように書いている。 「刑場の犬は一度、処刑された罪人の肉の片はしを食べるとその味が忘れられなくなり、その後は人を見れば噛みつくようになる。そのためについには僕殺されることになる。鳥居甲斐のような人物はこの刑場の犬のようなものではないか(中略)。 蛮杜の獄は、他の目付役ではとても立件できるものではなかったので、(耀蔵は)同僚中に評判が高く、本人も大いに得意になっていた。それ以来、彼ははとかく聡明なる頭脳を用い過ぎて、人を陥れて告訴することを目的とするようになり、網を張り、罠を設げてしばしば疑獄を起こし、無実の人に惨苛をこうむらしめた。 矢部氏の事件などは最もにくむべき行為であって、天保13年は同7年より7年も後なのに、さかのぼって仁杉五郎左衛門の罪を審問して、この犯罪を不問に付した当時の町奉行筒井氏の罪は罷役という程度にとどめ、後任の矢部は仁杉に課した罪が軽すぎるという理由で、禁鋼、没籍とは何という処罰なのか、非理もまたひどいものである。 思うに、甲斐は矢部の才識や人望が自分の上に出ているので常日ごろこれを嫉妬していて、なんとか傷をつげようとねらっていたが、そのスキがなかった。 たまたま仁杉の断罪が軽すぎるという問題が出てきたので、初めて宿志を達するときがきたとし(中略)、百方に人をあざむいて、とうとうこの獄をつくりあげるに至った。 栗本鋤雲は鳥居耀蔵が矢部定謙追落し疑獄の張本人であることに何の疑いも持っていない。 そして、刑場の犬が腐肉の味を忘れないようなものだと耀蔵を酷評している。 矢部定謙は家は改易、身は桑名藩(11万石)にお預げという切腹一歩前の極刑に処された。徳川の旗本としてこれ以上の恥辱はない。 彼は禁固先の桑名において絶食して死を選んだ。壮烈な死とも、哀れな死ともいえる。 その反動として、幕府人の非難が耀蔵に倍加してはね返ってくる。 耀蔵は南町奉行に発令されると同時に甲斐守となった。このころ小普請奉行に曲淵甲斐守という人物がいて、この家では代々甲斐守を名のっていた。曲淵家は甲斐の武田家の出であるから、甲斐守はこっちが正統であり、世間によく通った名であった。 そこに鳥居甲斐守が出現したので曲淵と区別するため、「耀蔵のほうの甲斐」といい、それがつまって耀甲斐となり、ついに「妖怪」とよぼれるようになった。 幕府のヒマな連中は仕事には役に立たないが、こういう風刺文や風刺語の作成となると、才能を発揮する。 また町奉行が連続して二人、改易・他家預けになったというのは徳川幕府260余年の間にこれが唯一の例である。 天保の改革という異常な時代を背景に、その中から一人の異常な人間が生まれたことによって異常な例が生じた。改革という政治的事業はそれにふさわしい偉大な人物によって成しとげられる。凡庸な大名たちの中で、多少頭が切れ、性情酷薄でやり手であるという程度の者が政治改革をやったんでは失敗する。 水野忠邦がいい例で、鳥居耀蔵の起用という人事上の失敗も、忠邦自身の頭脳の欠陥の一つの証拠で、資格のない者が改革をやると、改革の副作用のために失敗し、自減する。 鳥居耀蔵の人物評については、後に挙げる後藤三右衛門の言葉が、同時代人であり、かつ常に親しく相接し、盟友ともいうべき関係にあった者が歯に衣着せず吐露したものとして最も信用すべきものと思われるが、さらに栗本鋤雲のほかに、当時およびその後の幕府人の平均した耀蔵観とLて、木村芥舟の評言をつぎにあげる。 「鳥居忠耀は若いときから英特の人物との評判が高かった。天保12年目付より町奉行に抜擢され、勘定奉行を兼務した。革新の事を自分の任務とし、市井遊惰の民を懲戒して毛筋ほども許さなかった。しかし積年の余弊が人心に食い込んでいて、一般の人びとは不便を訴え、怨みの声が街に満ちた。 彼は目付だったときから西洋の学風が大嫌いであって、その砲技を否定し、あるいは洋書を読む者は国家に大害があるとして、力を尽してこれを根こそぎにしょうと骨折った。 また改革の事についても、自分と意見の合わない者があるときは、ときに陰険の手段を用いて排除した形跡がなくはない。この点はこの人のために深く惜しむところである。 しかしその剛硬不撓の気性の終生変わらなかっったのは他人の決しておよぶところでない。

佐々木三蔵は、鳥居の同僚の目付である。忠邦は北町奉行遠山景元がとかく改革に批判的で、手をゆるめることが少なくなかったので、同気相求めるところのある鳥居を南町奉行に起用し、その実行力を利用して大いに改革の成果をあげようとしたものであろうが、この人事は江戸市民からはさんざんの不評を買ったのである。 しかしとにかくこれによって改革路線はひとまず強化され、以後江戸の市政は忠邦と鳥居のコンビのもとに推進されてゆくのである。 鳥居の屋敷 鳥居甲斐守の拝領屋敷は河内山宗俊で有名な下谷の錬塀小路にあった事は小説などでも知られている。 錬塀小路は現在の神田練塀町、秋葉原駅のすぐ北にあたる。 その屋敷図がが見つかった。(藤岡屋日記・弘化2年) 普通、屋敷図などは余程のことがないと後世に残らないが、鳥居は前述のように弘化2年に改易となっており、屋敷も公儀に没収されているのでその記録として残ったと考えられる。 図を見ると表門は新屋敷表門通りに面しており、裏門が練塀小路に接していた事がわかる。 表門は両側に使用人が住む長屋を配した長屋門で、庭には大きな池があり、2500石の旗本家にふさわしい立派な屋敷である。 この屋敷は鳥居が弘化2年2月22日、罪を問われて相良遠江守預けとなってからは鳥居本家丹波守が預かっていた。 その後鳥居が4月27日佐竹壱岐守へ預け替えとなり、さらに10月3日、最終的に京極長門守への永預けが決まると、幕府から屋敷取り壊しの命が出た。 親類より人夫を出して10月7日から3日間にわたって諸道具の運び出しを行い、家屋は取り壊され、庭の樹木は切り払われて湯の薪になった。 公儀に引き渡された屋敷跡地はぼうぼうとした草地になっていたと藤岡屋日記にある。 この更地は翌3年11月14日に下記の旗本に分割して与えられた。 永田鍋太郎 31間 x 15間 465坪 平井 数馬 18間 x 15間 270坪 藤田 次郎 14間5尺x 15間2尺 222坪 大野茂三郎 14間5尺x 15間2尺 222坪 伊庭保五郎 14間5尺x 15間2尺 222坪 上記5名の拝領地面の合計は1401坪、新たに作った道路分を足すと鳥居の屋敷面積は約1500坪程度であったことがわかる。(平岩弓枝の「妖怪」によれば鳥居の屋敷の広さは1470坪とある。 なお、文久年間の地図を見ると、上記5人の旗本のうち残っているのは永田鍋太郎だけ。(文久地図では永山鍋太郎となっている。) 平井数馬の屋敷は屋代千太郎に変わっており、藤田、大野、伊庭3名の屋敷地約666坪は10軒の御家人屋敷に分割されている。 天保年間の鳥居の屋敷が20年後には12家の屋敷地に変わるという変化に驚かされる。 江戸時代を通じてあまり変化のないように思える江戸の武家屋敷だが、実には詳細に見ればどんどん変わっていたのだ。

「厄介な人たち列伝」での鳥居の記事(五郎左衛門関連の部分のみ抜粋) 新 (http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/9156/jinbutsu.html) (前略) 天保の改革の時に、南町奉行矢部定謙を失脚させる。矢部は極めて有能な為政者で、大坂町奉行の時には、密貿易をつきとめたり(竹島事件)している。大塩平八郎とは友人である。天保の改革で江戸庶民の贅沢を幕府が禁止したときも、庶民の生活を守るために北町奉行の遠山景元(遠山の金さんね)とともに反対していた。矢部と遠山は、江戸町人からの人気が高く、水野忠邦も手をつけなかった。 鳥居は矢部に、大塩平八郎を侮辱した際や、測量の邪魔をしたときなど、散々に叱られて個人的に恨んでいた。そこで鳥居は矢部の失脚を狙って身辺を調べたが何もなく、挙げ句に「五年前に南町に勤務する与力が汚職していた(矢部はその時はまだ大阪)。その与力は死亡した。矢部は南町奉行になり、その実態をつきつめ、そういうことがないように管理を徹底した。しかし、汚職をつきとめておきながらこれを罰しないのは不届きである」という、因果関係も時間さえも関係のない罪を作った。矢部は失脚して桑名に流されたが、憤慨して食を断って死んた。 (後略) 栗本鋤雲(くりもと じょうん) 名は鯤、通称瀬兵衛。 文政5年(1822)3月10日、徳川幕府の医官喜多村家の三男として江戸神田で生まれた。後に同じ医官の栗本家を継ぎ栗本姓を名乗っった。 このころ同じ函館にいたフランス人の書記官メルメ・デ・カションと密接な交際があり、お互いに日本語とフランス語を教えあい、これが後に親仏派の幕臣となり、幕府とフランスとの親密な外交を行っていくための大きな布石となった。 元治元年(1864)、43才で江戸に戻り昌平黌学問所頭取、目付役から先手頭、軍艦奉行などを勤めた。 その後、函館にいたカションがフランス公使レオン・ロッシュ付書記官として横浜勤務となったので、旧交を温めるとともに、公使ロッシュとも親しくなった。 慶応元年(1865)軍艦奉行になり、横須賀造船所の設立にあたり、フランスの助けを借りて建設するため小栗忠順とともに日本側の責任者として尽力した。 慶応2年には外国奉行をも兼帯、 慶応3年、外国奉行兼箱館奉行としてフランスに出張。借款の交渉に赴いたがその間に幕府が瓦解した。 維新後は新聞記者になり、明治6年(1873)郵便報知社の編集主任となって成島柳北、福地源一郎らとともに名記者として知られた。 登山家としても知られており、慶応3年のヨーロッパ出張時にアルプスに登っており、日本人で初めてアルプスを登山した人物でもある。明治30年(1897)3月6日、76才で没し、小石川大塚善心寺に葬られた。上の銅像は群馬県倉渕村東善寺境内にある。 (HP「綵鑑」などより)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||