| 大正5年(1916年)創業の頃 |

この市電車両は、横浜市・野毛山動物園に保存されているものです。 現在はレスト・スペースになっていて、多くの人に親しまれています。 市電の仕事を退職した初代が、当地に『日本堂』という屋号のパン屋を開業しました。 初代は隣町の吉田町にあった『日本堂』というパン屋で修行をしましたので、この屋号になりました。当時パン屋は徒弟制度でしたので、修行をした店の名を名乗るのが習慣でした。 |

| 大正5年(1916年)創業の頃 |

この市電車両は、横浜市・野毛山動物園に保存されているものです。 現在はレスト・スペースになっていて、多くの人に親しまれています。 市電の仕事を退職した初代が、当地に『日本堂』という屋号のパン屋を開業しました。 初代は隣町の吉田町にあった『日本堂』というパン屋で修行をしましたので、この屋号になりました。当時パン屋は徒弟制度でしたので、修行をした店の名を名乗るのが習慣でした。 |

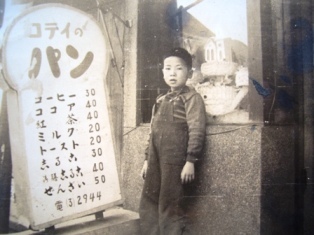

「コティの化粧品はこの時分から流行しだした。私は大分仕事に慣れて来て、値段調べに三越や白木屋へゆくことがある。三越はもうその頃には下足をつけていなかた。私は上草履にしているフェルトの草履で出かける。仕事の用事で日本橋を歩いてゆく私は、少し気負って早足で歩く。日本橋のあたりは焼けあとにバラック建てで復興してゆくこの頃も、折鞄を下げた男たちの忙しげな足どりや、事務服をつけたままの女事務員の姿など、商用や社用で歩く人が主流を為しているように見える。」

(※画像はアメリカの雑誌に掲載されたCOTYの宣伝イラストです。松林堂様よりご提供いただきました。)

※上から眺めた、昭和30年代の音楽通りと現在の音楽通りです。

♪当店の面している細い一方通行の道路には音楽通りという素敵な名前がついています。