馬籠宿の手前の見晴台を出て、残り100メートルの坂を下りてゆくと、馬籠宿の入口の高札場がありました。

高札場の横を下りてゆくと、古い家屋が点在しており、もう、馬籠宿の町並みです。

馬籠宿は、下り坂の両側に石を積んで造られた宿場ですが、三分の一ほど下ると、右手に脇本陣資料館が見えてきます。

・「脇本陣資料館」

「蜂谷家・脇本陣資料館」では、「上段の間」が復元され、馬籠宿に関する古文書、家財、什器が展示されています。

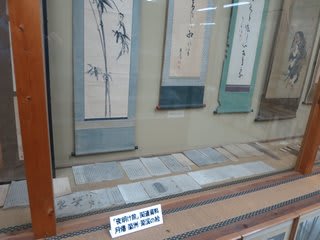

また、展示されている「覚書」は、蜂谷家が4代・100年間にわたって、当時の馬籠宿の出来事を詳しく書き留めた日記で、藤村は「夜明け前」執筆の際に参考にしたそうです。

・「藤村記念館」

藤村が9才までを過ごした実家である「馬籠本陣」跡が、現在は 「藤村記念館」(550円)として開館しています。

昭和22年、本陣跡に、藤村を慕う若者達によって建てられました。

「夜明け前」などの直筆原稿、詩集などを中心に展示されています。

上の写真は、本陣の裏手にある土蔵造りの藤村の祖父母の隠居所で、大火による焼失を免れました。

藤村は、ここで父から、四書五経の素読を受けましたが、このことは「夜明け前」にもでてきます。

・「大黒屋」

脇本陣資料館の隣が、藤村の初恋の人の家である「大黒屋」です。

”まだあげ初めし前髪の 林檎のもとに見えしとき 前にさしたる花櫛の

花ある君と思ひけり” (初恋)

そう、大黒屋は、初恋の人を想って書いた藤村の「初恋」のあの人の実家なのです。

当時は、問屋を勤め、造り酒屋も兼ねていましたが、現在は「大黒屋茶房」として飲食店を営んでいます。

ここの10代目当主が40年間書き続けた「大黒屋日記」が、藤村の「夜明け前」の下敷きになっているそうです。

上の写真は、藤村記念館の庭から見た隣の大黒屋です。

・「清水屋資料館」

藤村記念館の先に写真の「清水屋資料館」があります。

清水屋(原家)は、島崎家と共に、馬籠宿役人を勤めていた関係で、古くから親交がありました。

藤村は、長男を明治学院から中退させ馬籠に帰農させる際に、長男を清水屋の原一平に託しました。

島崎藤村の「嵐」にでてくる”森さん”のモデルは原一平です。

この資料館には、江戸時代の古文書や、藤村の書簡などが展示されています。

・「槌馬屋資料館」

島崎藤村の親戚筋にあたる槌馬屋は、1階は土産の販売ですが、その奥の階段を上った2階が「槌馬屋資料館」(200円)になってます。

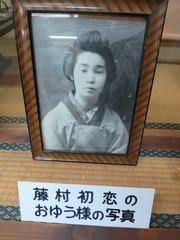

島崎藤村の初恋の人”ゆふ”さんの写真や、藤村の父・正樹(「夜明け前」の青山半蔵のモデル)の直筆文書などの「夜明け前」関連資料を展示しています。

「槌馬屋資料館」を出て、今夜の宿「馬籠茶屋」へ向かいます。

馬籠宿には、旅館と民宿がたくさんありますが、人気の観光地なので満室の可能性もあり、事前にインターネットで電話番号を調べて予約することにしました。

インターネットで馬籠の旅館の電話番号を検索して、1軒ずつ電話したのですが、”2名以上の宿泊”が原則ということで、一人旅の私は申し訳なさそうに断られてしまいました・・・

”一人旅の旅がらすに、世間の風は冷たいぜ~”

(これは、私の独り言・・・)

「”独り旅のものは宿屋でも断られるぜ。”と父は半蔵に注意した。」

(これは、島崎藤村の「夜明け前」の一節から・・・)

そこで仕方なく、馬籠の観光協会に電話して、一人でも泊めてくれる宿を探してもらい、民宿「馬籠茶屋」を紹介してもらいました。

(1泊2食付:10,368円)

馬籠宿の見物を終わり、5時頃に、今晩の宿である下の写真の「馬籠茶屋」に向かいます。

馬籠茶屋の入口には、写真のウェルカムボードが・・・

でも、英文です?

嫌な予感が・・・

民宿の中に入ると、私の部屋は一番奥だったので、途中の部屋のお客の名前板を見ながら進むと、

何と!、全員外国人です!

え、えっ・・・、日本人の宿泊客は私だけ?

そうか、峠の茶屋のオヤジさんが言っていた、”妻籠と馬籠の宿泊客はほとんど欧米人”とは、このことなんだ!

参ったな~・・・、夕食時の英会話はどうしよう・・・

民宿の中を一回りしますが、館内の注意書きは、以下の写真の様に、英文併記か英文のみです・・・

夕食は、馬籠茶屋と道路を挟んで、前の建物の「御食事処 馬籠茶屋」でした。

食事処のスタッフも外人みたいで、英語が堪能ですが、日本語も堪能みたいです。

夕食は、写真の様に、岩魚の塩焼き、五平餅、山菜の天ぷら、刺身、鍋物等です。

木曽路の食材を満喫します!

英語で話しかけられる局面もなく、無事に夕食を済ませて、夕方の馬籠宿の散策に出かけます。

日本人観光客を乗せた観光バスも帰ってしまい、上の写真の様に、静かになったな宿場町を散策する欧米人が、時々散見される程度です。

食後の散歩のついでに、本陣・島崎家の菩提寺である「永昌寺」まで足を延ばします。

「永昌寺」は、「夜明け前」では「万福寺」として登場します。

”万福寺は、小高い丘の上にある。

門前の墓地に茂る杉の木立の間を通して、傾斜を成した地勢に並び続く民家の板屋根を望むことの出来るような位置にある。”

永昌寺への参道を上ると、写真の山門と鐘楼がありました。

島崎家のお墓にお参りします。

少し暗くなった馬籠宿の急な坂道を上って民宿「馬籠茶屋」へ戻ります。

|

![]() |