(写真は、「木曽の大橋」のライトアップ)

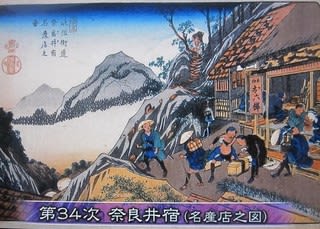

贄川宿から馬込宿までの「木曽十一宿」がある区間を「木曽路」と呼び、中でも、奈良井宿は、伝統的な建造物が良く保存されています。

また、旅人の土産物として人気があった櫛、漆器などの木工産業が盛んな場所でもありました。

奈良井宿は、難所の鳥居峠をひかえ、漆器店や櫛店を含め「奈良井千軒」と言われたほど賑わった宿場だったそうです。

写真は、奈良井駅です。

快晴で、気温も快適!

最適のウォーキング日和です!

奈良井宿の町並みは、「重要伝統的建造物群保存地区」に指定され、

まるで江戸時代にタイムスリップした様です!

さすがに、平日でも観光客が町並みを散策しています。

まず、奈良井駅前の道路の反対側に、一段と高くなった崖に上る石段があり、これを登ると写真の八幡神社がありました。

八幡神社の前の小道を右折すると、その小道沿いに当時の雰囲気を残す「旧中山道の杉並木」が少しだけ残っています。

今の道路より少し上の、この小道が江戸時代の旧中山道だったそうです。

この杉並木の先に地蔵堂があり、その前に、写真の「二百地蔵」が並んでいました。

これは、明治時代に、鉄道・国道を開削した際に、奈良井宿の周辺の中山道から集められた地蔵なのだそうです。

崖の階段を降りて、JR奈良井駅前に戻ります。

JR奈良井駅前の先で、中山道から左斜めに入る道に入り、 JRのガードをくぐると、芝生の公園があり、その公園の端に、写真の「木曽の大橋」がありました。

橋脚を持たない総桧造りの見事な太鼓橋です!

木曽の大橋を見てから、街道に戻り、さっそく奈良井宿の町並みを散策します。

(伊勢屋)

上の写真は、270年も庄屋を務めた手塚家が、25頭の馬と25人の人足の管理運営をしていた上問屋です。

現在は「上問屋資料館」として、当時の文書や道具が展示されています。(200円)

奈良井宿には、上と下に問屋があり、半月交代で問屋を請け負っていたそうです。

宿場町の中ほどに、「枡形」といって、写真の街道が右に曲がる所謂「鍵の手」があります。