![]()

●ブラジルにおける松やに採取について

ブラジルでの松やに採取に利用されている松の木は5-7種であり、その主力はPinus Elliottii(エリオッテイ松)であることは既に述べているが、世界的に見ると松やに採取に使用されている種類は31種にものぼると言われている。因みに、日本では現在松やには採取していないが、戦前には日本各地で採取されており、一般的にはクロマツ、つまりPinus Thunbergianaである。ブラジルでの松やに採取時期は11月から5月頃までが多く、春から秋口にかけて行われている。(北半球とは反対)

採取方法は松に幹に傷をつけ、そこから流出する松やに(これを生松やにと呼ぶ/松やにとは生松やにからゴミ、水分などを取り除いた物)を集めて、工場で精製し、工業用に加工している。生松やに採取事業は、その作業内容から労働集約的な要素が大きいので、人件費の高い国では産業として成り立ちにくく、現在に於いては中国をはじめ、ブラジル、メキシコ、ポルトガル、インドネシア等で行われている。アメリカや日本、ヨ-ロッパなどでは、松の幹に傷を付けて採取する方法ではなく、松の木からパルプを取った時に出来る油分(これがト-ル油と呼ばれる物です)を精製して、そこから松やにつまりロジンを取り出しています。

ブラジルで松やに採取に用いられるエリオッテイ松は樹齢15-20年ぐらいの物が多く、大体3-5年間生松やにを採取しています。ブラジルでは気候の関係もあり、松の生長が早く、樹齢15年もすれば生松やにの採取に向いています。生松やに採取後は、パルプ材としたり、建築材、薪などの用途に使用され、伐採され、再度植林されていきます。つまり、松の木は無限に再生の効く、自然に優しい物と言うことが出来ると思います。

●生松やに採取の方法/昔の採取方法、収量、刺激剤、採取年、切りつけ間隔

1970年代の半ばまではブラジルで生松やにを採取する事業は無かったわけですが、先に述べたように筆者の以前勤務していた会社が始めてここブラジルに生松やに採取事業を始めてから、言葉としては不適切かも知れませんが雨後の竹の子のように採取業者が乱立し、一時は採取業者が20社近くなったこともありましたが、現在では10社程度になっているようです。しかし、生松やに採取事業を始めてから、ブラジルではそれまで松やに(つまりロジン)を全量輸入に頼っていた理由ですが、逆に国内の需要は勿論、アメリカ、アルゼンチン、南アフリカ、ポルトガルなどへ輸出するまでになり、国内の雇用に大きく寄与したばかりではなく、外貨の節約にも大きく貢献したわけです。現在、ブラジル国内で採取される生松やには10万トン/年と推定され、そこからの松やに(ロジン)は6-7万トン/年の生産となっています。ブラジル国内での松やに(ロジン)の用途は、合成ゴム用の乳化剤(自動車のタイヤなどに使われる合成ゴムの製造時に使用)、製紙用の薬品(紙のインキの滲みを防ぐ薬品でサイズ剤という)、石けん(ブラシルではこの分野への用途も多い)、印刷インキの樹脂、接着剤の原料など多方面にわたっております。

そもそも松の木から松やにを採取するという方法は紀元前にさかのぼれますが、現在のように松の幹に傷を付け、樹液を集めて精製するという方法は1800年代といわれている。紀元前に行われていた松やに採取の方法は松の木を傷つけたり、皮を剥いだりして流出してくる樹液を松やにとして利用していた。また、松の木を乾留する事により出てくる樹脂状の物をタ-ルとよんでいるが、これを松やにみたいにして用いていたことが知られている。

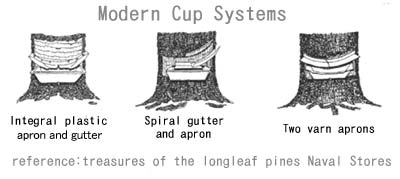

松やに採取の方法については、色々な方法が行われてきたが、現在に於いては下図に示すように松の幹にカップを取り付け、傷つけた松の幹から流出してくる樹液を集めて、これを精製することにより、松やに(つまり樹脂分である樹脂酸=ロジン)を取り出している。

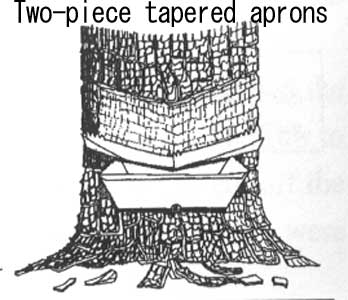

現在行われている採取方法は上記の図のようなシステムが取られているが、ブラジルに於いては後述するようにビニ-ル袋を取り付けた方法が取られている。話は変わるが、戦前の一時期、日本でも松やに採取が行われていたことはあるが、兵庫県の六甲山の頂上付近でも松やに採取跡が見られる。(このことについては、当ホ-ムペ-ジで六甲山と松やにとして紹介している)この六甲山で行われていた採取方法は、下図の左に示すような比較的古い方法が採用されていた。生松やにを採取していた状態を予想すると右図のようになる。つまり、two-piece taperedapronsと呼ばれる方法(2枚エプロン法)で、溝を左右2つ切り付け、樋を取り付けて、カップを下に付けている。

|

→

予想図 |

|

現在のブラジルで行われている生松やに採取方法について、筆者の実務を通しての経験を交えて説明します。生松やに採取の松の木は世界で約31種といわれているが、その内ブラジルでは6種、9亜種と言われている。

| 温帯松 | Pinus elliottii var.elliottii | エリオッテイ松の亜種 |

| Pinus taeda | タエダ松 | |

| Pinus patula | パツラ松 | |

| 熱帯松 | Pinus elliottii var.densa | エリオッテイデンサ松 |

| Pinus caribaea var.hondurensis | カリベアオンドレンセ松 | |

| Pinus caribaea var.caribaea | カリベア松 | |

| Pinus caribaea var.bahamensis | カリベアバハメンセ松 | |

| Pinus oocarpa | オオカルパ松 | |

| Pinus kesiya | ケシヤ松 |

この内、特に生松やにを採取しているのは、Pinus elliottii var.elliottii(エリオッテイ松の亜種) とPinus taeda(タエダ松)が多く、他の松は生松やにの組成が異なっていたり、生松やに中にテレビン分が少ないので、採取途中で固まってしまい、精製するのに非常に手間がかかるので、松としてはあるが、実際には生松やにの採取としてはあまり向いていない。生松やに中にテレビン分(つまり溶剤分)が少ないものは、固松やに等とも呼ばれ、それを精製するときにはテレビンを加えて溶け安くし、それから精製に移る方法をとっている。

【生松やに採取方法】

ブラジルでは、大体10月頃から準備して、11月頃から採取が本格的に始まる。日本やヨ-ロッパなどとは気候的に反対なので、北半球の夏に当たる11月頃が採取の初めになるわけです。以下、写真に沿って生松やに採取の方法について説明します。まず第一に木の選定をしますが、樹齢が12-20年ぐらいのものが一般的で、幹の円周が40-80cm(つまり胸高のところで直径12-25cmのものを選定。幹に傷を付ける方法は色々あるが、一般的には胸高のところで、その円周の半分または三分の一の皮を剥ぎ、大体3-5年間生松やにを採取する。1年目は下から切り始め、2年目、3年目なるに従い上へ切りつけていく。3年での生松やに採取であれば、大体背丈の届く高さ(つまり2mまで)で行うわけである。違った採取方法によれば、梯子をかけて生松やにを採取している例もあるが、作業効率という点から考えても、人の背の届く高さが用いられている。また、生松やにを採取するには、木の直径の三分の一か二分の一の皮を剥いで、採取するのが多い。この理由は、あまり松の木の皮を剥いでしまうと、松の生長に悪い影響が出るためである。しかし、生松やにを採取した後の松の木を、パルプ、燃料(薪)に使用してしまう場合には、多少木の生長が遅れても良いことから、木の円周の二分の一以上、つまり木の裏面についても生松やにを採取していることもある。

生松やにを採取する植林場の木の本数は、ある程度本数がまとまっていないと、作業効率から考えても悪いので、最低でも10万本、大きい植林場では数百万本の松の木が植林されていることが望ましい。一人が管理できる本数は、地形にも大きく左右されるが、大体5000本が標準である。1本の松の木から生松やにが大体2Kg前後収穫される。つまり、一人で年間5000X2Kg=10000Kg=10トンを収穫していくと、収支がうまくいくと経験から割り出されているが、最低でも3000本で1本当たりの収量が1.5Kg、つまり3000X1.5Kg=4500Kg=4.5トンは採取できないと収支が覚束ない。生松やに採取の労働者は一人で、下草刈り、皮剥、2週間毎の切りつけ、そして、適宜な刺激剤の塗布、収穫、集荷、そして出荷とほぼ10ヶ月は植林場に入りきりになり、かなりきつい労働が必要である。

|

→ |

|

→ |

|

| 1.木を選定し、表皮を剥ぐ | 2.皮剥器で | 3.ビニ-ル袋を取り | ||

| 作業開始は10-11月頃 | 皮を剥ぐ。 | 付ける。ビニ-ル袋は | ||

| サッコ(sacco)と言う。 |

|

→ |

|

→ |

|

| 4.ビニ-ル袋の上に樋を | 5.切りつけ開始 | 6.切りつけた場所に | ||

| 取り付ける。樋はカ-リャ | 10-15日毎に | 刺激剤を塗布。刺激剤は | ||

| (Calha)と言う。 | 約2-3cm切る。 | 硫酸が一般的に使用。 |

|

→ |

|

→ |

|

| 7.生松やに採取 | 8.生松やにを収穫 | 9.生松やに採取後 | ||

| 1年で約2Kg前後 | ビニ-ル袋から | 付着した固松やにを | ||

| 収穫。 | ドラム缶へ保管。 | 削り取る。 |

《参考》

1.生松やにの採取にあたっては、上記の7に示すようにビニ-ル袋に入れるが、その時生松やに中の揮発分(これがテレビンです)の蒸発を防ぐために、水を入れておきます。生松やには比重が重たいので、水が上になり、生松やにが下になりますと共に、日光などによる変質も防いでいます。

2.刺激剤は一般的に硫酸の50%液が使用されている。この液を、米ぬかやおがくずなどに混ぜ合わせ、流動性を抑えて切りつけた場所に塗布する。硫酸以外にもエスレル(米のUnion Carbide社の商品名)や塩酸を使う例も見受けられるが、価格が高い、思ったほど収量が上がらない、木の生長を阻害する等の理由から、現在では価格が安くて、取扱が簡単で、しかも比較的収量の上がりやすい硫酸がもちいられている。しかし、これも切りつけた木材部を黒く焼いてしまうなどのマイナス面、また健康面への阻害もあるので、収量増産と松の木の生長など合わせ考えて、刺激剤の使用には十分注意する必要がある。

3.切りつけは1ヶ月に2-3回実施するが、その時の切りつけ幅は約2-3cmである。一回の切りつけにより、生松やにが100-200gr流出してくる。つまり、切り付けを約6ヶ月行うと、その回数は12-18回となり、収量として2-3Kg/1本/年間が得られるわけです。しかし、この切り付け間隔を多くして(例えば、4-5回/月で7-8ヶ月)収量の増産を考えても、あまりその効果は望めず、逆に木を傷めてしまう原因となる。切り付けを2-3回/月行い、6ヶ月実施すると、大体切りつけ高さは30-50cmとなる。下のビニ-ル袋の取り付け位置と合わせると、1年で大体60-80cmな高さになり、3年では2mになり、人が作業できるギリギリの高さになっている。3年以上にわたり切りつける場合は、先述したように木の裏面を使用するのが一般的です。

4.現在に於いては生松やにを集めるのに、ビニ-ル袋が用いられているが、昔は(といっても20-30年ほど前)このビニ-ル袋の変わりに、樹脂製のカップが用いられていた。また、樋(つまりカ-リャ=calha)には、ブリキ板が使われていたし、この樋を留める釘にも鉄製の物が使われていたが、生松やにの品質を上げる(つまり鉄分やその他の金属分の混入防止)ため、生松やにの価格を下げるため(樋には紙製が使用されたりしている)に、色々と努力がされてきている。

●生松やにの精製方法

植林場で採取された生松やにはビニ-ル袋から取り出し、鉄製のドラム缶(200L入り)に集められる。これを植林場からトラックの通る道まで運ぶのに、写真のように馬車を使って運搬している。しかし、馬車だけでなく耕耘機のようなものも使用されている。このドラム缶をトラックにのせて、精製工場まで運搬し、中の生松やにを精製していく。

|

→ |

|

→ |

|

| 10.採取した生松やに | 11.仕込み漕へ | 12.生松やに精製工場 | ||

| をドラム缶に入れる。 | 入れる。 |

|

→ |

|

→ |

|

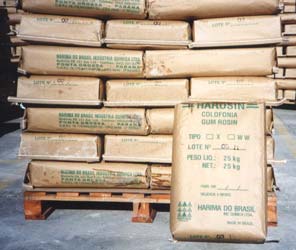

| 13.分離した松やに | 14.ドラム缶(230Kg) | 15.または袋(25Kg) | ||

| (ロジン)を詰める。 | に詰める。 | に詰める。 |

生松やにの精製一般的な方法は、まず集荷した生松やにを仕込漕と呼ばれる入れ物(コンクリ-ト、鉄、木製など)に入れ、そこで蒸気などにより間接的に加熱し、流動性を持たせ、柔らかくなったところで、粗い目の金網を用いて大きいゴミを除去する。その後ポンプなどにより精製工場に送られる。ここでは、第一に水洗工程と除鉄工程が行われる。送られてきた生松やにに適量の水とテレビン、そして蓚酸(除鉄に使う)を加え加温し、その後静置する事により水の層とテレビンの層に分離する。水の層にはゴミや、鉄分などが混じっていくので、水の層を廃棄することにより、精製を行っている。この水洗い工程は通常2-3回行われている。

水洗いされたテレビン層は次の工程へ送られる。その途中で目の細かい金網を通すことにより、ゴミを除去している。このテレビン層を蒸留釜と呼ばれる処理漕にいれ、生蒸気を吹き込みながら、真空にしてテレビンを除去していく。生蒸気を吹き込むわけは、専門的には水蒸気蒸留といわれ、テレビンと水を一緒に流出させるわけです。また真空にするわけは出て行きにくいテレビンを除去するためです。テレビンが残っていると、出来た松やに(ロジン)が柔らかくなり、商品価値が無くなるためです。一般的には、残留するテレビン量は5%以下、望ましくは2-3%以下が松やに(ロジン)の品質上からも必要といわれている。テレビンを除去した後の残りがいわゆる松やに(ロジン)であり、熱い間は液体状になっている。これを、写真のようにドラム缶や紙袋に詰めて、商品としている。水蒸気蒸留によって出てきたテレビン層は、色々と精製工程を通り、商品となる。商品の付加価値を高めるために、テルペンアルコ-ルに変性した物は、香料、香水の原料など多方面に利用されている。

生松やにからの標準的な収率はロジン分=73%、テレビン分=15%、水・ゴミ・ロスなど=12%と言われているが、これも絶対的なものではなく種類によっては大きく変化する。

●熱帯松の利用/エリオッテイ松の将来について

温帯系のエリオッテイ松はその植林状況から判断しても、資源的には不安要素が多い。つまり、税制特典があった1960-1980年にかけてはエリオッテイ松が植林されてきたが、その後はすくなくなってきており、石油と同じく何時かは枯渇する危険もある。しかし、石油と違うところは、松という資源は再生の効く資源であるということ、つまり生松やにを採取して、その後で伐採しても、再度植林し十数年経てば生松やにが採取できるようになることである。しかし、ことエリオッテイ松に関しては、その後の植林状況が少ないので、将来的にはこれに変わる松の種類が模索されてきている。例えば、Pinus taeda(タエダ松)、Pinus caribaea(カリベア松)等があり、実際、このような松からも生松やにが採取されてきている。しかし、生松やにといっても、内容は色々であり、樹脂分(ロジン分)の多い物、逆にテレビン分の少ない物などである。また、樹脂の組成やテレビンの組成についても色々であり、工業的にこれを使用する場合には、種々の検討が必要である。

松 の 種 類 |

収 率(%) |

分 析 値 |

||

ロジン |

テレビン |

ロジンの酸価 | テレビン中のα-ピネン分 | |

| P.caribaea var.caribaea | 81.2 |

12.2 |

169.3 |

50.0% |

| P.caribaea var.hondurensis | 81.8 |

10.3 |

167.3 |

61.4% |

| P.caribaea var.bahamensis | 80.3 |

15.5 |

155.7 |

52.3% |

| P.elliotteii var.elliotteii | 77.7 |

15.9 |

161.5 |

63.5% |

| P.patura | 82.2 |

10.6 |

137.1 |

9.4% |

| P.kesiya | 87.3 |

7.1 |

172.7 |

65.9% |

| P.oocarpa | 82.1 |

12.7 |

143.9 |

52.8% |

出典: |

Qualidade da resina de especies de pinus implantados no Minas Gerais(IPEF Junho de 1980) |

| Qualidade do breu e terebintina de pinheiros tropicais(IPEF Dezembro de 1980) | |

| *熱帯松と言われるものは、全般的にロジン分が多く、テレビンが少ない傾向にある。 | |

| *生松やに中にテレビンが少ないものは、流出時に幹で固化して、いわゆる固松やにとなる。 | |

| *P.oocarpaやP.paturaはロジンの酸価が低く、ロジン中に高沸点のテレビンが残留している可能性ある。 | |

また、生松やにの収量増の検討も必要になってきます。つまり、現在においては1本当たりの収量は1.5-2.5Kg/年が一般的ですが、これを3-5倍、つまり3-7Kg/年に出来れば少ない松の本数で、しかも少ない人員で収穫できますので、非常に効率的でしかも経済的にも大きなメリットとなります。この収量増についての検討は始まったばかりですが、高収量の松の木のバイオによる育成、更なる効果的な刺激剤の開発など色々と行われてきていますが、バイオによる方法、つまり高収率松(多産松といいます)を育成することによる方法が、一番適しているのではないかと考えられています。

●生松やになどの名称

ブラジル語(ポルトガル語)での表記は英語からのものが多いため、純然たるブラジル語での表記は難しいが、一般的に使用されている言葉としては下記のようである。

日本語 |

ポルトガル語 |

英 語 |

| 生松やに | goma resina | resin |

| 松やに | breu | rosin |

| テレビン油 | terebintina | terpentine |

●参考資料

1.松の科学 生産・化学・用途 D.F.Zinkel/J.Russell編(ハリマ化成)

2.ブラジルにおける生松脂採取事業 笹倉 充義(熱帯林業 21号(1991年))

3.O uso do Ethrel na resinagem de pinus/Jose Fernandes Franco(ESALQ-USP.Pirasicaba)

4.Extracao de resina coloca o Brasil como segundo major produtor mundial(http:www//ambiente.sp.gov.br/destaque/pinus.htm)

5.Qualidade do breu e terebintina de pinheiros tropicais/Jose Otavio Brito(IREF,Piracicaba,1980)

6.Qualidade da resina de especies de Pinus Implantados no estado de Minas Gerais(IPEF,1980)

7.Obtencao de resinas em regioes tropicais/Norival Nicolielo

8.Especies de Pinus cultivados no Brasil/Joao Rodrigues Mattos(Grupo Editorial Chacaras E Quintais)

9.Tresures of the longleaf pines Naval Stores/Carroll B. Butler(Tarkle)