![]() 2005年3月から兵庫県淡路市となる。

2005年3月から兵庫県淡路市となる。

●日本人の心のやすらぎ・・・そっとかざした手に灯が灯ります。

マッチと和蝋燭/photo by shida

●私達は燐寸(マッチ)に何を感じるのでしょうか。マッチのあの仄かな灯が、私達のノスタルジアを描き上げ、やすらぎを与えてくれ、遠く故郷を思い出す灯火となるのではないでしょうか。

今回のテ−マはマッチと松やにです。マッチの原料に松やにが使われていますが、さてどの様なところで、どの様な役割をしているのでしょうか。今回の取材は、兵庫県淡路島の津名町の兼松日産農林(株)を訪問しました。

兼松日産農林(株)/tel 0799-64-2601

兵庫県津名郡津名町生穂1575

●今でこそ家庭で燐寸(マッチ)を使うことはほとんど無くなってしまいましたが、つい一昔前までは各家庭の必需品として、蝋燭やお線香などと一緒に必ず備え付けてあった物です。しかし、昨今に置いては、ライタ−の普及、ガスコンロの普及、また、お風呂もガスや電気となり、自動点火が一般的となり、家庭で燐寸(マッチ)の存在価値が少なくなってきたことも否めません。

しかし、電気や自動点火したガスで料理をし、風呂に入るなど、燐寸(マッチ)で点けた火で料理をし、風呂を沸かすと言う行為に比べるとその結果は同じでも、その火を点けるという課程に置いては決定的に異なっており、ここに日本人的な郷愁言い換えるとノスタルジアがあると思います。現代人のように、あまり燐寸(マッチ)という物に郷愁そのものを感じない人には多少無縁かも知れませんが、もし一度でも燐寸(マッチ)を使ったとこのある人にとっては、燐寸(マッチ)を点けるというその行為自体に何か懐かしさ、そして思い出があり、遠い故郷で父母と過ごした幼少の頃、また、お盆にみんなで灯したあの蝋燭や花火の思い出、数え上げたら切りはありません。何時になろうとも、燐寸(マッチ)の灯により、故郷の味、若き日の思い出、そして日本の心を大切にしていきたいと思います。

マッチの生産量は1970年頃をピ−クとして、その後は

減少一途なり、2000年度には4万マッチトンとなっている。

1マッチトンとは並型のマッチ箱で7200個である。

並型1箱には軸が40−45本入っている。

●燐寸(マッチ)について

マッチとはどんな物でしょうか。マッチは燐寸と書かれることがありますが、これはマッチの形状を見て昔の人が充てた漢字です。

寸はその名の通り、マッチの大きさが寸のように小さいところから来ている。つまりマッチのことを燐寸と書くようになった。実際に燐寸(マッチ)の一般的なものは2寸、つまり5cmが標準である。

火を人工的に獲得する方法は数千年の間、摩擦したり石を打ったりする方法しかなかった。1777年にL.ペイラ(イタリア)が「トリノ式ろうそく」を考案した。これはガラスの管と蝋の芯からなり、管の中の芯の先端に白リンの小塊のついたものであった。管を壊すとリンが空気に触れて発火し、芯が燃え出すようになっていた。その後、19世紀の初めにかけて、リンを使ったマッチの発明が続々と現れた。1833年にカンメラ−(独)が黄リンを使ったマッチを発明したが、黄リンは使うにも作るにも危険が多かった。その後、黄リンに代わり、赤リンが使われるようになり、1848年にはスエ−デンで安全マッチが製造され、以降これがマッチの基本となっている。・・・グランド現代百科事典(学習研究社)

●燐寸の原料/松やにはここで使われています。

安全マッチの組成として一例を挙げておきます。頭薬、つまり燐寸(マッチ)の頭の部分の薬品の一つに松やにが約2%使われている。

| 成分 | 重量比 | |

| 頭 薬 |

塩素酸カリウム | 50% |

| 硝子粉 | 20 | |

| 珪藻土 | 7 | |

| 雲母粉 | 4 | |

| 松やに | 2 | |

| にかわ | 13 | |

| その他 | 4 | |

| 側 薬 |

赤リン | 54 |

| 硫化アンチモン | 19 | |

| 膠着剤 | 27 |

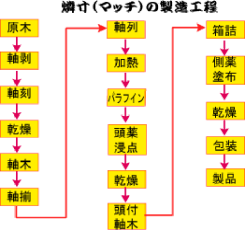

●燐寸(マッチ)の製造工程

今回取材させていただいた燐寸(マッチ)の製造工程から、一般的な製造方法について説明しておきます。

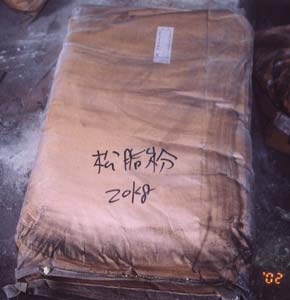

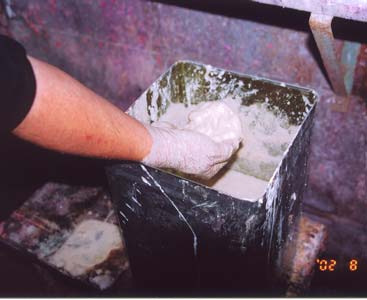

原料の一つに松脂粉(しょうしこといいます)が使用されていますが、これは松やにの性質の接着性と燃焼可能物を利用しているわけです。松脂粉は写真のように松やにを粉末にした物を購入しています。これを水に懸濁した状態(松脂粉は水には溶けません)、で使用します。以前は、松やにをエマルジョン(乳化状態にした物)にしたものを購入して使っていたときもあるようですが、現在は松脂粉を水に懸濁させて使用しています。松脂粉の使用量は1.5マッチトンを作るのに400gr程度使用されています。1マッチトンは並型の箱が7200箱ですので、1.5マッチトンは10,800箱つまり、486,000本のマッチが作られることになります。1箱には40-45本が標準です。

|

→ |  |

→ |  |

| 原料の松脂粉/読み方はしょうしこである | 松脂粉を水で溶く | 練り釜へ松脂粉を入れる/これで1マッ チトンの製造となる |

|

→ |  |

→ |  |

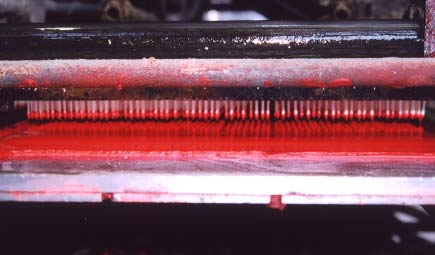

| 練り上げた頭薬を 機械へ入れる |

頭薬が機械で、軸木 の頭に塗布される |

ロ−ラ−でそれ を揃える |

●最後に

燐寸(マッチ)は現在、生産量が非常に少なくなり、一時は100社を超えると言われた生産会社も今では20数社を数える程になっています。生産量の推移を見ても減少一方の傾向は否定できません。しかし、いくらOA化などが進み、また、自動点火装置などが普及してきても、日本的な様式として、その大切さは無くなる物ではありません。私達が無くしてはならない日本の文化、伝統の大切さ等々、何時までも私達の生活と密着している限り、決して無くなっていくものではありません。もっと別の言葉を借りるなら、燐寸(マッチ)は「癒し(いやし)」そのものではないでしょうか。私達が失っては行けないもの、それがノスタルジアではないでしょうか。

●参考資料

1.(社)日本燐寸工業会

2.ノスタルジア

3.燐寸倶楽部

4.グランド現代百科事典(学習研究社)

5.漢和大字典 藤堂 明保編(小学館)