![]()

●松について

私達が松と呼んでいるものはどういうものでしょうか。松は古来より神の宿る神聖な木として崇められてきました。また、松の葉、種子など漢方薬の原料としても使われてきております。松の木は当然の事ながら、松の幹から採取される松やにも古来より松明や松やに蝋燭など、生活と密着したものとして使われてきております。松の異称については和名では、翁草、千代見草、常磐草、色無草、くもりぐさ、ことひきぐさ、すずくれぐさ、たむけぐさ、千枝草、はつよぐさ、ひきまぐさ、みやこぐさ、ゆうかげぐさ、など、漢名では、十八公、大夫、支離叟、木中仙、仙友、青玉、秦大夫、蛇鱗、乱枝、節枝、葉恒盛、蒼髯、髯御史、髯翁、龍髯、などとも書かれている。(参考:植物和漢異名辞林 杉本 唯三著 立川書店)

松の漢字の成り立ちについてはすでにご承知とは思いますが、漢和辞典などからの一般的な説明を掲載しておきます。

【松】・・・「木+音符公(つつぬけ」の会意兼形声文字。葉が細くて、葉の間がすけて通るまつ。鬆(ショウ、すけて通る)-頌(ショウ、詰まらずに最後まで通してとなえる)と同系の言葉。

【鬆】・・・松は葉が1本ずつ縦に離れて、隙間の空いた松の木。鬆は「髟(かみのけ)+音符松(すきまがあく)」の会意兼形声文字/出典:学研漢和辞典 藤堂 明保編(学習研究社)

【松】・・・出典:大辞泉 松村 明監修(小学館)

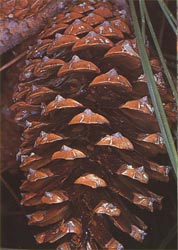

マツ科マツ属の常緑高木の総称。明るく乾燥した地に生え、樹皮はひび割れするものが多い。葉は針状で、ふつうアカマツ、クロマツなどでは2本、ゴヨウマツ、チョウセンゴヨウ、ハイマツなどでは5本が束になっている。春、球状の雌花と雄花とがつき、黄色い花粉が風に飛ぶ。果実は松かさ(球果)と呼ばれ、多数の固い鱗片からなる種子は食用。材は薪炭、松明、建築、パルプなどに広く用いられ、また松やにを取る。竹、梅あるいは鶴とともにめでたい取り合わせとされ、正月の門松にする。

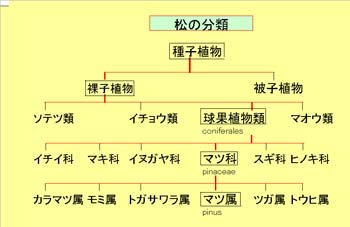

【松の分類】

松は次表の分類のように、裸子植物の中の球果植物類に属し、その中のマツ科で、さらにマツ属(Pinus)と分類される。さらにマツ属が種、亜種に分類されるわけです。一例を挙げれば、ブラジルで松やにを採取しているエリオッテイ松はPinus Elliottii var.bahamensisという具合になります。

亜種には変種も含む。 |

|

●ブラジルの松の植生

先述したようにブラジルにおいては自生の松は無く、植林がその植生となっている。特に、税制上の特典があったため、これを利用しようとする人が競って植林をしてきたが、その時に選ばれたのが、北米などで植林されているスラッシュパインと呼ばれる長針の松の亜種であるエリオッテイ松(Pinus Elliottii)が選ばれて、今に至ってきている。当然、それ以外にもタエダ松(PinusTaeda)とか、熱帯松であるカリベア松(Pinus Caribaea)とか、オオカルパ松(Pinus Oocarpa)など、亜種・変種も含めて種々様々の松が植生されて来ている。しかし、主体はエリオッテイ松の亜種、変種であり、現在もブラジルでの松やに採取の主力となっている。

【エリオッテイ松とは】/Pinus Elliottii

|

|

|

| シッカラ(Ciccara/筆者所蔵) コ-ヒを飲むのに使う |

エリオッテイ松はその派生から、長い針状の葉を持っており(長さは15-25㎝)、その数は2針が基本であるが、亜種や変種の中には3針のものも見受けられる。幹はまっすぐに生長し、樹高は30メ-トルに達する物もある。樹皮は比較的柔らかく、薄く、しわが大きい。松毬は卵形で比較的大きく、7-15㎝にもなる。

●松やにはどこから出てくるのでしょうか・・・松やにの役割

そもそも松やにとは松の木にとってどういう役目をしているのでしょうか。この件については、なかなか文献もなく、筆者の知見もいれながら考察したいと思います。誤りあれば指摘いただき、今後の筆者の勉強にしたいと思います。

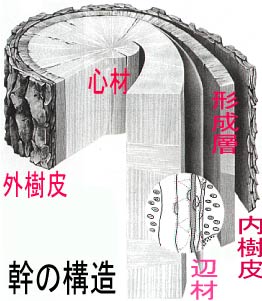

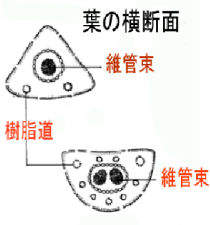

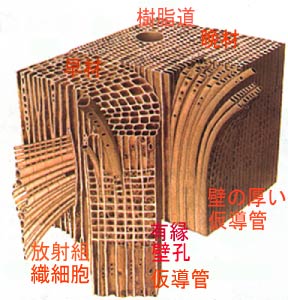

松は根っこから水分と養分を吸い上げ、葉のところで炭酸ガスを取り入れ、光合成により植物の生長に必要な栄養分を合成し、導管を通して、幹や根っ子にその栄養分を補給しています。葉の所で合成される成分が、生松やに中に含まれるテレビンと松やに(ロジンといわれる三員環の樹脂酸です)です。この成分を人間が強制的に松から採取して、利用しているわけですが、松がこのような成分を合成しているわけは、何も人間社会への貢献を考えているわけではありません。葉で合成された栄養分は、葉の横断面にある樹脂道を通して、幹や根っこへと伝わっていく。その時、栄養分は上記の図の内樹皮を通して、幹や根っこに送られるわけです。このことから考えても、松やにを採取するときに外樹皮をとり、内樹皮を剥離しますが、松やにがその時に多く流出してくる理由が分かります。その栄養分を使って、形成層の細胞分裂を盛んにして、木材を生み出すわけです。木の年輪にはこの栄養分を使って木が生長していく様子がはっきりと分かるわけです。

左/日本の野生植物(平凡社)より、右/世界の木材(小学館)より

松に幹に傷を付けるとそこから生松やにが流出してくることから考えますと、一つには傷の修復の役割および傷口の消毒作用を担っている物と考えられます。つまり、人間でも怪我をすると、それを抑えようと血液中の血小板がその役割を果たしているのと同様です。しかし、生松やにの役割はこれでだけはないと思います。つまり、松やにの成分から考えると、一つには生理作用が大きい物と思われます。その生理作用の一つに、傷の修復という役割もありますが、それ以外にも松という生体を考えますと、松やには松という生体を微妙にコントロ-ルしているホルモンまたは酵素的な要素がある物と筆者は考えています。松やに(いわゆるロジン)中のテレビンや樹脂酸は古来より生理活性があることが知られており、精神安定剤、抗ガン剤、また医薬品としても利用されています。また文献によれば、このような樹脂酸は昆虫の摂食阻害作用効果のあることも知られています。このようなことからも、松の木の松やには上で述べたような役割をして、生体を微妙にコントロ-ルしているようです。また、松の種類によっては松食い虫に非常に強い品種があることも知られており、このことから考えても松やにの中のテレビンが大きい因子となっているようです。

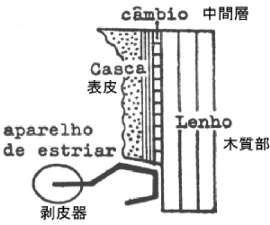

生松やにを採取するときは、下図に示すように剥皮器で表皮(つまり外樹皮)と中間層(つまり内樹皮)を剥いでいきます。すると、木質部(つまり形成層など)との間から樹液、つまり生松やにが流出してきます。従って、木質部へ穴をあけてもあまり松やに流出の効果は望めず、逆に松の木を傷めてしまいます。

生松やにの成分は、樹脂分(つまり樹脂酸)と液体分(つまりテレビン)から成り立っていますが、生松やにを精製(つまり、ゴミ、水分などを除去)すると、その比率は樹脂分が65-85%、液体分が15-35%となります。しかし、この割合も絶対的なものではなく、熱帯松では液体分(つまりテレビン)が少なく、樹脂分が多いものもあります。全体的には樹脂分を液体分が溶かして、生態系では液体を保ち、生命維持をしていると思われます。つまり、樹脂分が溶質部分であり、液体部分が溶剤部分になっているわけです。熱帯系にあるものでは、樹脂分が多いのが見受けられますが、これは一つには温度が強く影響しており、温度が高いところでは樹脂分(融点が高く、常温では溶けにくい)が多く、逆に温度の低い所では液体分を多くして、樹脂分を溶かしているのではないかとも考えられます。実際、熱帯系のインドネシアで採取される生松やにの成分中には、樹脂酸として非常に融点の高い(樹脂酸の分子量が大きくなったもの)ものが含まれています。また、ブラジルでも熱帯松と呼ばれるカリベア松などでは、液体分(つまりテレビン)が非常に少なく、樹脂分が高いものが見受けられます。

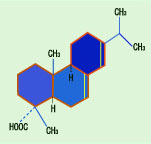

同じ松といえども、その種類、生育場所などにより、その生命を維持していく上で、微妙に成分が変化しています。勿論、樹脂分および液体分の個々の成分も微妙な変化をしており、例えば、樹脂酸と呼ばれるものも、20種類近くあるようです。構造が違えば当然その生理活性もことなるわけで、生体の維持の複雑さについて今更ながら驚かされます。

|

樹脂酸の代表的な構造

Acido Abietico(アビエチン酸) 三員環構造を持つ |

| 以下、「松やにとブラジルⅢ」に続く |

●参考資料

1.松の科学 生産・化学・用途 D.F.Zinkel/J.Russell編(ハリマ化成)

2.Metodo de Resinagem(Harima do Parana Industria Quimica LTDA 1985)

3.GUIA DE ARBORES(grijalbo) Spain

4.樹木樹説 上原 敬二(加島書店)

5.Especies de Pinus cultivados no Brasil /Joan Rodrigues Mattos(Grupo Editorial ChacarasE Quintais)

6.Arboles(Guias de Naturaleza Blume)/Spain

7.日本植物図譜 寺崎 留吉(平凡社)

8.世界の木材(小学館)

9.日本の野生植物(平凡社)

10.松(ものと人間の文化史16) 高嶋 雄三郎(法政大学出版局)

11.松と日本人 有岡 利幸(人文書院)

12.松 日本の心と風景 有岡 利幸(人文書院)