![]()

●ブラジルについて(Brasil)

2002年度の日韓共催のサッカ-World Cupはブラジルが5回目の優勝を飾り、ブラジルに少なからぬ興味のある筆者としてもうれしい限りでした。私がブラジルに駐在したときは、1990年度のWorld Cup(ブラジルではCopa do Mundoといいます)の国内予選および南米予選から始まり、World Cupへと行き、国を挙げての応援に正直びっくりしたものでした。リオデジャネイロでは、仕事に成らず多くの企業が休みとしているとの話もありました。筆者の勤務していた工場でもご多分に漏れず、大騒ぎでしたがさすがに工場を休みにするまでにはいきませんでしたが、それでもブラジルの試合がテレビ放映しているときは、交替でテレビを観戦したものです。

カ-ニバルといい、サッカ-といい、どうしてブラジルは情熱的になれるのでしょうか。日本人的な感覚を持っている筆者にとってはなかなかわかりにくい事でしたが、一緒になってテレビを見て、応援していると理屈抜きで何か分かったような気がします。尚、ブラジルの英語表記はBrazilですが、ポルトガル語ではBrasilとなります。

carnaval do Rio de Janeiro(photo by shida)

ブラジルのお土産(photo by shida)

●ポンタグロッサ市(cidade do Ponta Grossa)

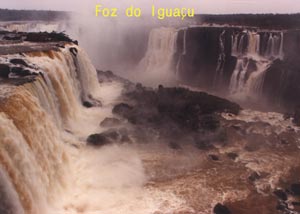

筆者が駐在していたPonta Grossa市は、San Pauloから西へ約550Km離れたパラナ州(州都はCuritiva)にあり、人口約20万人で農業が盛んな所です。気候的にも非常に住みやすく、夏には35度近くなりますが湿度の関係で過ごしやすいところです。冬は2-3度になりますが、雪が降ることはなくそれほど寒く感じません。日本食はそれに近いようなものは市場で売っています。日系人も比較的多く、大きなフアゼンダ(農場)を有し、優雅な暮らしをしている人も多いようです。ここから世界的に有名なイグアスの滝(Foz do Iguacu)へは約450Kmの距離にあります。イグアスの滝はご承知のように世界最大の滝で、アルゼンチン、パラグアイ、ブラジル3国の国境にあります。実はここPonta Grossaに工場を構えたわけについては、後刻述べますが、一つには大消費地のSan Pauloに比較的近く、その上松やにの原料である生松やにが集めやすい環境にあったことが要因です。

イグアスの滝 Foz do Iguacu(photo by shida)

●ブラジルの松やに農業(resinagem)

ブラジルは非常に大きな国土を有し、北部ではアマゾンの熱帯雨林が有名ですが、こと松に関しては自然林は非常に少なく、人工林が多い現状です。松やにはご承知の通り工業的な原材料として、非常に有用なものですが、1970年頃までのブラジルにおいては、松やにの全量を中国、ポルトガル、アメリカなどから輸入していたわけです。ブラジルは外貨が非常に乏しく、輸入に対しては高い関税をかけていたわけですが、国内で松やに工業が無く輸入は仕方のない状態でした。丁度そのような環境下の時、筆者の以前勤務していた会社(兵庫県・加古川の化学会社)の社長(現会長)が、パラナ州のマリンガ市と加古川市との姉妹都市提携のため、マリンガを訪問したときに、飛行機の窓から眺めた見渡す限りの松林にびっくりし、松やに採取をしているのかと質問したところ、そのようなことは全然していないとの返事で、逆にそちらから進出して技術指導してほしいとの要望が寄せられたわけです。松の資源を見る限り、将来的に有望であり、且つブラジルのお役に立てることはこの上もない喜びであるとの観点から進出を決め、1976年にここポンタグロッサ市に工場を建設したわけです。

ponta grossa工場全景

ponta grossa工場全景ブラジルの松の植林状況については、国内には自生の松林はほとんど無かったのが現状であるが、1960-1980年にかけて、当時の政府が国内の資源保護という観点から植林保護政策を打ち出し、植林をすれば税制上非常に有利になり、所得税の50%が減免になるとの「植林奨励のための税制恩典政策」が始まりである。これにより、この制度を利用して全土に松の植林が広がっていったわけです。植林に際しては在来種より成長の早いということで、中・北米原産のスラシュパイン(つまりエリオテイ松)が選ばれ、1970年頃には1960年頃から植林されはじめた松が10年以上経ってきており、松やに採取に適した時期に差し掛かってきていました。丁度このような時期に、工場進出を決めたわけです。

広大な松の植林場・・・行けども行けども松林が尽きること無い

photo by shida(right)

●無から有を生む・・・ブラジル松やに産業の始まり

工場進出した当時は、当然ブラジル国内には松やにを採取して、それを工業的な原料として利用し、外貨を減らすと言う考えはなかった。また、植林場のオ-ナ-も植林はしたが、特にこれといった利用は考えておらず、税制上の特典のために植林をしていたような状況であり、植林の利用は燃料や、一部材木に利用されているに過ぎなかった。このような状況下で、工場進出し松やに産業に挑戦していったわけであるが、植林場のオ-ナ-の松の木に対する認識の低さもあり、その上に松に傷を付けると松の木が枯れてしまったり、材木として価値が無くなるなどとの危惧があり、植林場に松は沢山あってもそれを貸してくれるところは皆無と言っていいほどでした。しかし、熱心な企業努力とブラジル州政府の理解もあり、サンパウロ州の農務局が説得に応じてくれ、州所有の植林場での松やに採取につての許可が得られることになり、ブラジルでの松やに産業の嚆矢となっていった。このようにして、松やにへの理解が始まり、一般の植林場のオ-ナ-へも松やに産業への理解が始まっていき、当時松やにを全量輸入に頼っていたブラジルも、1980年以降は国内での消費を賄うのみならず、近隣諸国への輸出も始まり、貴重な外貨獲得およびなにより松やに産業の裾野を拡大し、2-3万人の就業者を抱える一大産業に変身していったわけです。

●参考資料

1.ブラジルにおける生松脂採取事業 笹倉充義(熱帯林業 第21号 1991年5月)

2.AGORA(日本航空国際線機内誌) ハリマ化成われら「超インフレ国」ブラジルでかく戦えり(July 1992)

3.BRASIL ブラジル 東京ブラジル大使館(1982)

●ブラジル全般に関する資料(筆者所蔵)

1.ブラジル全史 佐藤 常蔵(トッパン・プレス印刷)

2.ブラジルと日本人 斉藤 広志(サイマル出版社)

3.ブラジル 変貌する経済と社会 桑村 温章(時事通信社)

4.ブラジル その国土と市場 大原 美範編(科学新聞社)

5.ブラジル その文化と社会 鈴木 一郎(教育社)

| 以下、「松やにとブラジルⅡ」に続く |