![]() ・・・岐阜県郡上郡明宝村(2004年3月から郡上市となる)

・・・岐阜県郡上郡明宝村(2004年3月から郡上市となる)

●岐阜県郡上八幡市、明宝村を訪ねて

今回の松やに採取跡訪問は岐阜県の明宝村を訪ねました。明宝村は郡上八幡市から車で約20分の長良川支流の吉田川に沿った非常に美しいところで、せせらぎ街道沿いにあります。明宝村は自然が多く、風光明媚で、夏は蛍、冬はスキ−場として、そして春は言うまでもなく、秋には全山紅葉して訪れる人を楽しませてくれます。村の名産としては、素材の味を活かした明宝ハムが有名です。また、郡上八幡市はご承知の方も多いと思いますが、奥美濃の小京都と呼ばれ吉田川が中心を流れる美しい町で、郡上踊りそして水の町として知られています。明宝村を訪問したわけは、松やにを訪ねてのホ−ムペ−ジを作っている上で、松根油をインタ−ネットで検索したところ、明宝村の博物館が検索され、そこに松根油を採取した釜が保管されているとの事でしたので訪問したわけです。

●明宝村博物館

明宝村博物館は山村の生産用具や人生儀礼用具を中心として、約40,000点を保管しており、一部国の重要有形民族文化財に指定されている物もあります。ここは昭和の初期にたてられた小学校を改造して作られています。この博物館は、昭和38年頃(1963)から、村の小中学生に環境という大切なキ−ワ−ドを知って貰うため、村の人に頼んで集め始めた物で、現在に至っております。現在のような時代にあって、時代を先取りした、先人の先見性に今更驚かされます。今回の取材に応じてくださったのは、博物館主事の和田隆男さんでした。

明宝村博物館・・・〒501-4303岐阜県郡上郡明宝村気良154(電話:0575−87−2119)

| 入館料 | 一般400円 |

| 開館時間 | 9:30〜16:30 |

| 休館日 | 毎週月曜日 |

和田 隆男さん(博物館主事)と明宝村博物館と明宝村史

●松根油とは・・・戦争という悲惨な一面をここにも見ることが出来ます。

松根油とは針葉樹の根を掘り出し熱をかけて乾留して得られる油のことで、普通には松の根から取った物を言う。収量は10−20%。熱をかけて乾留したとき初めに出てくる部分だけを松根油と呼ぶこともある。後に出てくるものは松根タ−ルとも言う。乾留して得られた物を蒸留して、200度以下の物をテレビン油といい、200−300度で留出する物をパインオイルといい、残りをピッチと称している。このテレビン油はウッドタ−ペンチンの名前で知られており、主成分はピネン、カンフエンなどのモノテルペン類です。殺虫剤の原料、溶剤の他に第二次大戦中は航空機燃料の代替品として検討されたこともある。(平凡社大百科事典)

今回この松根油を取材するにあたり、第二次大戦中に松根油が航空機の燃料として使われたこともあるが、どの様にして松根油を採取したのか、また原料はどの様にして集めたのか等々、当時を回顧してみたわけです。松根油は戦時中、特に昭和17−18年頃(1942−1943)戦局の悪化に伴い、石油の輸入が無くなってきて、航空機の燃料にも事欠くようになり、その代替え品として松根油が国家プロジェクトとして取り上げられたわけです。「200本の松で航空機が1時間飛ぶことが出来る」というスロ−ガンが、日本各地に行き渡り、各地で松根油の製造が行われたわけです。松根油の製造のためには松の根っこを掘りださなければ成らず、そのためには大変な労力を余儀なくされ、女性や学徒による大変な労力によって支えられたことも見逃せません。しかし、当時は何が何でも飛行機を飛ばし戦争を遂行しようとしたわけで、国民にとっても勿論、松の木にとっても悲しい状況ではなかったかと思います。そのようなわけで、ここ明宝村にあっても村民一同松根油の製造に関わり、そのための道具としての乾留釜などが今に残っているわけです。しかし、残念なことにはこのようにして集められた松根油も、航空機の燃料として用いられたことはなく、儚い陽炎のような物ではなかったでしょうか。ここにも戦争という悲惨な影が残っておりま

す。

●松根油の乾留釜

松根油の製造には、図のような松の根っこを細断したものを鉄製の乾留釜といわれる(一般的には百貫釜、つまり300kg以上位はいる大きさの物)物に入れ、蒸し焼き状態にするわけです。そこから初めに出てくるのがテレビン油と呼ばれる物で、これを精製することによりオクタン価の高い航空機燃料にすることを検討したわけです。

左から松の根っこ→乾燥した根っこ→根っこを細断したもの→ドンゴロス袋詰め

| 注)松の根っこは昔は細かく割ってあかりの原料として用いた。つまりあかり(明かり)があかしとなった。 明宝村では、アカシ、アカシブシ、テトボシ等とも呼ばれていた。松の根っこは十分に乾燥したものが 良い燃料ともなるし、松根油がよくとれ、乾燥してから10年以上したものが最良であるが、戦時中には 数年で採取されたものもある。 |

左から乾留釜→乾留釜の内部→乾留釜の構造:高さ142cm、直径100cm(明宝村村史より)

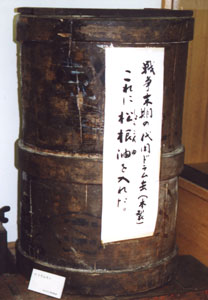

集められた松根油は下図のような入れ物にいれて保管、運搬されていた。これはドラムと呼ばれ、当時は木製の樽であった。これも明宝村博物館に展示されている。

●参考資料

1.語るモノたち ぎふの産業遺産

2.松根油は語る

3.埼玉県平和資料館

4.明宝村村史p492

5.平凡社大百科事典

6.グランド現代百科事典(学習研究社)

7.上撰の旅17 高山・飛騨路(昭文社)