![]()

●今回の松やに採取跡訪問は東北は岩手県の盛岡を訪問しました。盛岡の東北農業研究センタ−のホ−ムペ−ジをみて、松やに採取跡を紹介した記事があったので、是非お伺いして、お話を聞きたいと思っていましたが、今年(2002)2月に仙台への出張があったため、少し足を伸ばして盛岡まで行って来ました。東北農業研究センタ−は、現在は独立行政法人として、農業技術研究機構の一機関として設立されております。そして、この東北農業研究センタ−は東北地方の農業の持続的発展と農村振興を図ることを目的としています。

所在地:〒岩手県盛岡市下厨川字赤平4 電話:019-643-3414 ホ−ムペ−ジ http://www.tohoku.affrc.go.jp

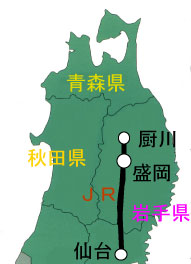

JRの厨川駅(くりやがわ)は東北本線の盛岡駅から1つ青森よりに行った駅です。厨川の駅員さんにいただいた案内によると、ここ厨川は平安時代の昔、桓武天皇の頃(737-806)奥州一帯を支配した安倍一族の支配地であった。その後、時代は下って1062年頃、源頼義と安倍氏の戦い(いわゆる前九年の役)がここ厨川であり、安倍氏が滅んだ場所として歴史にその名をとどめております。いわゆる安倍一族最後の決戦場・・・厨川の柵があったところです。

●研究センタ−の入り口を入るとすぐ、左手には大きな唐松の並木があり、丁度この訪問した日は前日までの雪が多く残っており、唐松林と調和して非常に美しい風景を見せていました。

入り口の看板と唐松林

●この唐松林をしばらく歩くと、奥まった一角に赤松の林があり、写真にみられるように松やにを採取した跡が見られます。ここの案内によれば、松やに採取跡との説明があり、松根油(しょうこんゆ)松並木と呼ばれています。

松の木の樹齢は推定70−80年ぐらいで、戦前の一時期松やにを採取したようです。本数はそれほど多くなく、20−30本が残っています。

また、この赤松林を入り口の方へ5分程歩くと、かなり大きい赤松が道路脇に見えます。胸高付近で50−70センチメ−トルの堂々とした赤松で、樹齢は80−100年はあると予想されます。本数は非常に少なく10本程度であるが、ここにも松やにを採取した跡が見えます。

この付近の松やに採取跡は前のものとは異なり、本格的に採取したような形跡が見られます。切り方、長さなど今でも松やにを採取している国で行われている採取方法とほとんど変わりはありません。

●なぜ、ここで松やにを採取したかと言いますと、ここでお会いした情報資料課の田中忠一氏の話といただいた資料(赤澤正直氏の東北農試の赤松並木という投稿文)などから推測しますと、戦争中の飛行機燃料用と考えられます。ご承知のように戦争時には飛行機の燃料も極端に少なくなり、その代用品として松やにが使われております。本来は松の根っこを掘り出し、これを乾留して油分を取り出したもの、いわゆる松根油(しょうこんゆ)ですが、松の幹にこのようにして傷を付け出てくる樹液(これを生松やにといいます。)から、溶剤分(これがテレピン油です。)を取り出して、燃料として使用したわけですが、実際にはこのようなものでは役に立たず、飛行機は飛ばなかったと言われています。しかし、当時は何が何でも飛行機を飛ばし、戦争を遂行しようとしたわけで、国民にとっても勿論、松の木にとっても悲しい状況ではなかったかと思います。

赤松と松毬(まつかさ

赤松と松毬(まつかさ