![]()

●六甲山に松やに採取した跡があるという情報は、筆者の会社の先輩の人が教えてくれた情報です。今回のホ-ムペ-ジへの紹介記事は、筆者がこの夏、西国33カ所巡りをしたとき偶然にも松やに採取跡を発見したのを「松やに採取跡と観音正寺」として紹介しましたが、この記事を受けて前から紹介したかった松やに採取跡についての記事をまとめてみました。

少し話は古くなりますが、「六甲山に昔、生松やにを採取した松の木が残っているんですよ。」と教えてくれたのは1997年11月でした。是非一度訪問してその痕跡を確かめたく、また当時の採取の様子なども知りたくて案内をお願いし、暮れもおしせまった1997年12月13日に六甲山に向かいました。

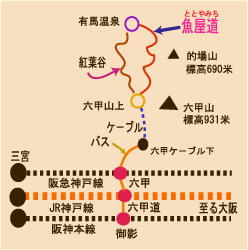

●JR六甲道駅からバス、ケーブル、バスと乗り継ぎ山頂へとむかいました。この日は暖冬の影響もあり無風で快晴となり、絶好の登山日となりました。しかし、さすがに標高931㍍の六甲山は少し日陰にはいると、昨日来の雪が残っており、寒い上に滑るようで少し不安もありましたが、山頂より有馬温泉への登山道はよく整備されたハイキングコースで心配はいりませんでした。この道は、魚屋道(ととやみち/別名:住吉道)とも呼ばれており、古来より開けた道で、近世には神戸(住吉)から有馬へ物資(魚など)を運ぶために使われており、このような名前が付いております。この魚屋道を歩いていくと左手に生松やにを採取した松の木が見え始め、標高650~700㍍にかけ、射場山付近を中心として、紅葉谷とこの魚屋道に囲まれた地域に多くの松の木がみられます。樹齢は80~110年と推定され、太いものでは直径80㎝から1㍍位のものもあります。明治の終わりから大正にかけて植林されたものが、ちょうど戦時中には樹齢30~50年に達しており、生松やにの採取に適した頃と思われます。松の木は赤松、黒松の混植で比較的赤松のほうが多いように見られ、採取本数は推定2~3千本と思われます。

●六甲山で何のために生松やにを採取したかと言いますと、「昭和12年以降、国際状況の緊迫から、ロジンの輸入が困難となったため、軍需資材としての需要が激増し、国産松やにの増産が要請され、政府や軍部が各府県の山林会や役場などに呼びかけて松やに採取を積極的に奨励し、また応急の対策として工業家をして、その自ら必要とする松やにの量を各自自ら山に入って、直営採取せしめたため」と思われます。ロジンはご承知の通り電纜用ロジンとして海底ケーブルなどの絶縁用松やにとして軍需的には必要不可欠のものであり、また神戸は昔からマッチ、ゴム、樟脳なとの盛んな地域と言うこともあり、これらの原料に使用される生松やにが必要と言うこともあり、工業家をして自家採取したと思われます。(注:阪神の武庫川の土手沿いに植わっている松の木からも、白石工業が自社の炭酸カルシュ-ムのコーティング剤用として、生松やにを採取しております。)

しかし、終戦後はここ六甲山では採取事業も中止され、採取された期間は昭和16年から19年にかけての4年間と思われます。実際に見学した生松やにの採取木からも、切りつけ方法は斜溝式V字型であり、約3~4年の採取跡がうかがえます。尚、当時の採取方法はフランス式を改良した斜溝式方法と呼ばれるものであるが、技術的にはまだのところもあり、六甲山という地形的な問題もあり採取量もあまり多くなかったのではないかと想像されます。

●魚屋道を抜けて有馬へ下りて、有馬温泉で温泉につかり一日の疲れを癒しました。最高のハイキングとなり、またいろいろと松やにについて勉強できたこともあり大変楽しい一日でした。情報を提供してくださった先輩諸氏に感謝する次第です。

尚、今回は調査出来ませんでしたが、魚屋道(ととやみち)の反対側にある紅葉谷にも松やに採取跡が有るのではないかと想像しています。何方か情報持っておりましたら教えてください。

六甲山から有馬温泉へ下る魚屋道(ととやみち)での松やに採取跡