2011年3月11日の東日本大震災により多くの被災をうけました。美しい山川、海、そして故郷が一時も早く復興されんことを念じています。

![]()

琥珀はご承知のように大昔、樹木の樹液に虫や昆虫が入り、それがそのまま長い年月の間に化石化したもので、古来よりこの琥珀は宝石、または貴重な装飾品として珍重されてきました。この琥珀の中には松柏科の松から分泌される樹液、つまり松やにをソ−スとするものも多くあります。これらの琥珀は遙かなる昔から陸奥の珍重品として大和朝廷に献上されてきています。この時に使われた道は琥珀の道(つまりアンバ−ロ−ド)と言われ、昔の奥州道と中山道(一部東海道も含む)と言われております。

今回はこの琥珀を訪ねて、久慈琥珀博物館へ足を伸ばしてきました。古代の琥珀は奥州から京、奈良へ運ばれてきましたが、今回はその逆をたどり現代版琥珀の道を探してきました。

琥珀は現代の私たちに何を語りかけてくれたのでしょうか。

そもそも琥珀というのはどんなものでしょうか。ラテン語のambar(英語ではamber)をこはくといい、龍髭香(りゅうぜんこう:香水の原料)または芳香のあるものという意味をもっていた。これにわが国では何故琥珀の漢字を当てているのでしょうか。古代中国では琥は虎の形を刻んだ割り符の玉で将軍の印に使われていた。また珀とは白色、黄白色、卵色などの玉のことであり、つまり、色の付いた玉を高貴な印に使っていたのを転用して琥珀の文字を充てたものと考えられる。

琥珀という文字は中国の旧唐書(くとうしょ)に記されたのが最古であり、遣唐使が日本からの献上物として当時の中国の唐へ持っていっています。永徽5年(654年)「十二月癸丑、倭国献琥珀、瑪瑙、琥珀大如斗、瑪瑙大五斗器」(注:一斗=18.039L)。古代の琥珀の道は(アンバ−ロ−ド)、久慈から奈良を通って、遠く中国まで行っていたのでしょうか。日本での琥珀の道は古墳時代まで遡ることが出来ます。当時は大和朝廷が日本全土を統一し、その王権の印としても琥珀のもつ祭祀性が利用されたものです。

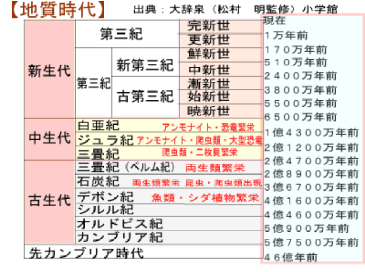

琥珀は一般的には樹木の樹脂が固まって出来たものといわれています。樹木は針葉樹、広葉樹などで、琥珀イコ−ル松の樹脂というわけではありません。琥珀は一般的には中生代の白亜紀の地層から多く出土しています。下記の表からも分かるように白亜紀には恐竜が栄えた時代であり、映画ジュラシックパ−クではこの時代の琥珀の中のDNAを取り出しています。実際にも琥珀の中の昆虫化石からDNAが検出され、約1億2千万年前のDNAが検出されています。世界で一番古い琥珀は約3億年前の石炭紀の地層から出土されています。

|

|

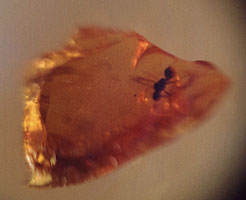

琥珀はこのような時代に作られており、当然の事ながらその時代に生存していた動植物を多く含有して化石となっている。花びら、葉の断片、小枝、昆虫(カゲロウ、トンボ、シロアリ、バッタ、ハチアリ、チョウ、セミ、クモ)、鳥の羽、水滴、植物の種子など数百点にもなる含有物を含んでいます。琥珀はまさにその時代を生きた生き証人と言うことが出来ます。この琥珀に含まれた動植物や琥珀の中の有機酸を分析することにより、何千万年前の生命認識のキ−ワ−ドともなります。

左からアリ入り琥珀、トカゲ入り琥珀、ハチの巣文様入り琥珀と樹脂に昆虫が混入する様子(久慈博物館にて)

●琥珀は古来より宝飾品だけでなく、悪霊や病気から人間を守る魔よけとしてお守りなどに用いられてきた。古代のお墓からの副葬品として出土されたり、またまつりごとに関係して、政治・軍事・祭祀に利用されてきている。琥珀は人魚の涙、太陽の石、海の香脂等とも呼ばれ、古来より真珠や珊瑚と同じく海からの贈り物と考えられ、自然界からのすばらしい贈り物であり、海の神秘そのものであった。

久慈琥珀博物館で最初にパンフレットで説明していただいたが、驚いたことにこの博物館は株式会社組織とのこと。筆者の認識では博物館と言うからには久慈市か岩手県の公立とばかり思っていたが、認識のなさを反省する次第です。つまり、株式会社組織になっているからには営利を目的としており、そのためには入場者の増加、関係商品の開発と販売など力を注いでおり、私達取材のものに対しても十分な対応をしてくださり感謝している次第です。久慈琥珀博物館は琥珀の生産(採掘)、加工、販売、展示など一貫して行っています。博物館への入場者は年間4万人位。映画ジュラシックパ−クの時はその影響もあり7万人程のときもあったとか。

今回、博物館を案内してくださったのは館長である佐々木 和久さんです。長時間の案内および貴重なコレクションの撮影の許可など感謝しています。また、同時に開催していた琥珀の秘宝展への案内、写真撮影など非常にお世話になりました。

館長の佐々木さん、久慈琥珀博物館(左より)

世界的には琥珀の生産量は100-200トン/年といわれ、ロシア、ポ−ランド、ドイツ、などバルト地方が主生産地である。日本では久慈地方、銚子(千葉県)などが主生産地であり、その生産量は約1トン/年(推定埋蔵量6万トン)であるが、ここ久慈地方の琥珀は品質の良さで評価が高いとのこと。

●久慈の琥珀は白亜紀後期にあたる8500万年前から8700万年前後の地層から出土されており、その品質は高いと評価されている。色は256色以上あり、久慈の琥珀はどちらかといえば明るい感じの琥珀が多いとか。

琥珀坑道と地層中の琥珀、および採掘用の道具(左から:久慈琥珀博物館)

●琥珀の展示品

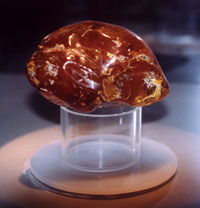

久慈琥珀博物館では世界中から集めた色々珍しい琥珀を展示しており、見物者の目を楽しませてくれ、また琥珀についての知識を深めるのにも役立ちます。

琥珀原石の色々、大きい琥珀原石(左から:久慈琥珀博物館)

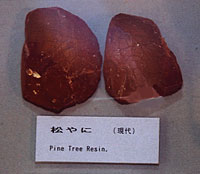

また、筆者の一つの関心事でもある、琥珀と松やにとの関係に置いてもその理解を深めることが出来ました。展示室には松やにも展示されています。

松やに、世界最大の琥珀製のモザイク、琥珀に掘られた仏像(左から:久慈琥珀博物館)

琥珀の成分は最近の研究によりほぼ解明されている。樹木の樹脂が琥珀へ転化する理由は、カリウムで濃縮されたアルカリ性のねばねばした酸素を含む水が加わって進行し、琥珀中に琥珀酸とそのエ−テル分を成分としている。その成分から木材の防腐剤や塗料、電線の絶縁物ともして利用されたり、医療や治療などの医学関係にも応用されている。つまり、神経組織を刺激し、肝臓や腸の活動を強化し、ストレスを抑え、消炎剤・解毒剤としても有効であるといわれている。また、昔の人は琥珀をアンバ−(香木)やそのまま燃やして香取線香代わりにも使っていたとのこと。

琥珀の蚊取り線香と琥珀の香料(久慈琥珀博物館にて)

尚、琥珀の成分としては40種以上が知られており、琥珀からはアビエチン酸やその異性体が検出されているが、これは松やにの成分そのものであり、これからも分かるようにこの琥珀酸(樹脂酸)を利用した用途が広がっていくものと期待される。

今回は古代の琥珀の道の逆をたどり、奈良・京から東海道、奥州道を通り、久慈を訪問してきました。古代、この琥珀の道約1500Kmを馬に揺られ、歩いて行けば約2−3ヶ月もかかったであろう事を思えば、時代が進み新幹線が出来便利になり、スピ−ドアップして10時間足らずで琥珀の道を踏破できると言うことには、時代の流れを感じないわけにはいきません。しかし、この旅行を通じて筆者がつくづくと感じたことは、いくら時代が変わり、変化しようとも古代の人が愛して止まなかった琥珀は古代からの現代へのメッセ−ジであり、古代の人の夢を含んだ「琥珀の夢」そのものではないかと思います。琥珀がその輝きを持つ限り、何時までも私達に夢を与え続けてくれるに違い有りません。

琥珀の旅を終わり、お土産にペンダントと琥珀入りのワインそれに入浴剤を購入しました。風呂に琥珀入りの入浴剤を入れ、風呂上がりには琥珀入りのワインを飲み、長かった琥珀の旅を終わりました。何とも言えない余韻が残っております。ペンダントは妻へのお土産です。何時までも美しくあってほしいと思う男のエゴでしょうか。それとも琥珀を通して男が夢見る琥珀の夢なのでしょうか。秋の夜は色々な想いを含んで静かに深まっていきます。

琥珀ペンダント、琥珀入りワイン、琥珀入り入浴剤(左から)

1.こはく−その魅力の秘密 スレブロドスキ−著/岡田安彦訳(新読書社)

〒028-0071 岩手県久慈市小久慈町第19地割156番33(電話:0194-59-3821)

3.久慈琥珀博物館 展示解説シ−ト

4.琥珀の道殺人事件 内田 康夫(角川文庫)

5.漢和大字典 藤堂 明保編(学習研究社)

6.大辞泉 松村 明監修(小学館)