![]()

●晴嵐と御殿が浜の松やに採取跡を訪ねて

今回の取材はインタ−ネットで見た大津市の粟津の並木道の紹介でした。この記事によれば、近江八景の「粟津の晴嵐」で知られる粟津の松並木は江戸時代に植えられて、旧東海道沿いにあります。近江八景の絵はがきに見られるように鬱そうとした松並木が見られます。しかし、この松並木の松も、戦時中の松根油採取によって枯死したり、戦後の道路拡張によって伐採されたりなどして、大半は姿を消してしまっている。

|

→→→ |  |

今回、このようなインタ−ネットの記事から判断して、実際に訪問しても松やに採取跡が残っているかどうか不安でしたが、ハイキングを兼ねて訪問しました。

●晴嵐から御殿が浜へ

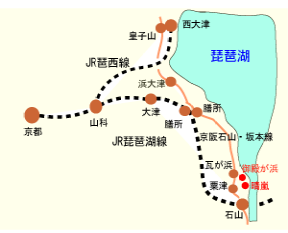

JR石山で京阪電車に乗り換え、粟津駅で降りてそこから徒歩で約10分、琵琶湖へ出ます。ここがインタ−ネットで検索した晴嵐の浜で、その近辺を探してみましたが松の木があるのは最近植えられたと思われる非常に小さい松の木ばかりで、とても戦前に松根油を採取したような跡は見つかりませんでした。晴嵐から少し北よりの沿岸を見てみますと、松林らしきものが遠方に見られたので、ここへ取り合えず行くことにして、湖岸を歩いて行きました。10分少しで目的の松林に到着し、付近を見渡しましたが松やに採取したような木は見つからずあきらめかけましたが、湖岸縁の松の木に松やに採取跡を見つけることが出来、今回の訪問の目的が達成できたようで非常にうれしく思った次第です。この松林が有るところが実は御殿が浜と呼ばれるところで、膳所城跡の公園になっていることも案内により知ることが出来ました。琵琶湖湖岸は遊歩道として整備されており、晴嵐からこの御殿が浜への途中には、あの琵琶湖哀歌で知られる四高の慰霊碑を記念して、四高桜の苗木が植えられています。旧制の四高は現在の金沢大学です。1941年(昭和16年)、ここ晴嵐の萩の浜沖で漕艇部の事故により11名が亡くなるという痛ましい事故があった所です。琵琶湖哀歌はこの時の遭難事故を悼んで建てられた慰霊碑のために作られた歌です。

●琵琶湖哀歌(奥野 椰子夫作詞・菊池博作曲)

一.遠くかすむは彦根城 波に暮れゆく竹生島 三井の晩鐘音絶えて なにすすり泣く 浜千鳥

三.比良の白雪溶けるとも 風まだ寒き志賀の浦 オ−ルそろえてさらばぞと しぶきに消えし若人よ

左から京阪粟津駅と現在の晴嵐湖岸と湖岸の松の文様

琵琶湖哀歌については、内田康夫氏の琵琶湖周航殺人事件(講談社)にも題材として扱われていますので、是非お読みになることをおすすめします。

●膳所城跡

4層の天守閣を持ち、石鹿城とも呼ばれている。「水に映るは膳所の城」とその美しさを歌われ、旅人にも親しまれたこの城は、慶長6年に大津城の遺材を移して築かれたとのこと。当初は戸田氏の居城であったが、慶安4年本多俊次が封じられてから以後、代々本多氏の居城となった。明治2年になり、封土を奉還し、翌年城郭を取り壊した。本丸城後は現在膳所公園となっており、松林のなかの高台や石垣がわずかに名城の往時の面影を残して居るのみです。(角川書店 日本地名大辞典・滋賀県より)

膳所城跡の入り口

膳所城跡の入り口●御殿が浜にて

湖や暑さを惜しむ雲の峰/芭蕉(元禄7年、1694年)。御殿が浜の湖岸に建つ芭蕉の句碑に読まれています。

御殿が浜の松林(琵琶湖大橋が見えます)、御殿が浜の標識

●松やに採取跡

ここ膳所城跡の公園にはあまり多くの松は植えられていなく、その上戦後だいぶ経ってから公園の整備と併せて植えられたものが多いが、戦前からの松林も少しではあるが残っており、その内、松根油を採取した松の木は10本程度残っています。松根油採取した木は写真のように幹に傷を付け、松やにを採取したものと思いますが、採取方法はあまり上手とは言えず単に皮に傷を付け、テスト的に切りつけと出てくる松やにを集めたものです。期間も写真から見るとおり約1年しか採取しておらず、複数年の採取はしていないようです。このような状態から判断する限り、松やにの本格的な採取目的ではなく、当時の状況から判断するに何とかして松やにが採取できないかと努力した跡が見られます。しかし、松やにを採取した跡も、長年の風雨、排気ガスの影響、また松食い虫の被害などから、多くの松の木が失われてきており、現在では先に述べたように10本程度残っているに過ぎません。いずれにしても、この美しい当時の松林を傷つけてまでも松やにを採取し、お国のために役立てたいと考えた当時の出来事に深い戦争の傷跡を見ることが出来ます。

直径30cm、地面より35cmのところから切り付け

曲がった木の途中の切り付け跡とその部分

切りつけた箇所が伸びたためか、途中で切りつけたようになっている。

●御殿浜から義仲寺、三井寺へ・・・今回取材で歩いたところ

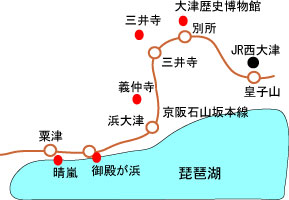

秋の行楽のシ−ズン、絶好の日和でした。汗ばむほどの気候でしたが、粟津を皮切りに全行程約5km歩いてきました。琵琶湖岸の御殿が浜から湖岸に沿って、浜大津まで行き、義仲寺を訪れ、そこから更に徒歩で、三井寺を訪ねました。最後は、三井寺の近くの大津歴史博物館を訪問し、京阪の別所駅から皇子山まで行き、JR湖西線の西大津から帰途につきました。

義仲寺(左)、三井寺(右)

近江八景

今回訪問した粟津の晴嵐は、近江八景の一つに数えられている昔からの風光明媚な所です。「雲はらふ嵐につれて百船も千船も浪の粟津に寄する」と和歌にも詠われています。近江八景は明応9年(1500年)に近江に滞在した近衛政家が近江八景の和歌を詠んだことに始まると言われています。この近江八景は中国の瀟湘(しょうしょう)八景を元にしていると言われている。瀟湘(しょうしょう)八景とは湘水と瀟水の流れを集める洞庭湖の名勝です。

| 比良暮雪 | 比良山の雪景色 |

| 堅田落雁 | 浮き御堂に雁が飛ぶ |

| 唐崎夜雨 | 唐崎の松の風情 |

| 三井晩鐘 | 三井寺の鐘の響き |

| 粟津晴嵐 | 粟津の松並木 |

| 石山秋月 | 石山寺の月 |

| 瀬田夕照 | 瀬田の唐橋の夕暮れ |

| 矢橋帰帆 | 矢橋港の帆掛け船 |

●参考

1.大津市歴史博物館

2.大津見どころ・近江八景

3.大津探訪

4.大津市観光協会

5.琵琶湖八景・近江八景