ブルー・ギャラクシー ユーシス編

「紅泉、もうだめ。もうやめて。帰りたい」

探春が半泣きの声で言うので、仕方ない。だから、付いてこなくていいと言ったのに。

薄紫の地に白い水玉模様の遊び着で、茶色い髪を三つ編みにした姿、女学生のように可愛いが、頑固でもあった。

『あなた一人を行かせないわ』

と、強引に乗り込んできたのが悪いのだ。

「はいはい、港に戻りますよ」

せっかく、嵐の海を楽しんでいたのになあ。

大型の台風が、この大陸の沖を通過中だった。

木々は激しくしなり、へし折られ、根こそぎ倒される。列車と航空機は運航停止。車も風に押し流されるので、人々は屋内に籠もっている。空はごうごうと唸り、ぬるい雨が滝のように降り注ぐ。

海は海で荒れ狂い、大波が盛り上がり、繰り返し岩礁に躍りかかっていた。あたしたちのクルーザーは高く持ち上げられ、また波の谷間に沈み、横倒しになり、一秒もじっとしていない。

探春は色白の顔を真っ青にして、シートベルトをかけた座席で、非常用の袋を握りしめていた。淑女らしく、

(人前で吐くなんて、絶対いや)

という一念で耐えているようだ。従姉妹のあたしに遠慮は要らないのだし、船酔いは、吐いてしまえば楽になるというのに。

あたし自身は船酔いも宇宙酔いもしたことがないから、その辛さがよくわからない。

そもそも、酒に酔ったこともない。何を何杯飲んでも、素面と同じ。

だから、酔った勢いでストリップを始めるとか、目当ての男に絡みつくとか、気に入らない奴をぶん殴るとかいう、どさくさ紛れの気晴らしができない。

――普段、素面でしているじゃないの、という意見もあるだろうが。

強健すぎるというのは、ある面、つまらないものだ。風邪をひいて、仕事を休めるという楽しみもない。

重いから持てないわ、あなた運んで、と男に甘えることもできない。

脳貧血を起こしたふりをして、狙った男にしなだれかかろうにも、あたしの体格では、男の方がよろめいてしまう。小柄な探春だったら、楽々、支えてもらえるというのに。

人工脳を入れたアンドロイドのナギは、やはり船酔いなどしないが、シートベルトをかけてナビ席でじっとしていた。下手に席を立ったら、転がってしまうからだ。

見た目は黒髪に黒い目をした、小麦色の肌の優雅な美青年である。実体は、心を持たない人型の道具。

市民社会では『人間そっくりのアンドロイド』は違法なのだが、あたしたちの場合、特例として使用を許可されていた。

そもそも、辺境生まれのあたしたちが中央星域の市民社会に混じっていること自体、大いなる例外なのである。

操縦席のあたしとしては、大波に翻弄されるスリルを楽しんでいた。船体が横倒しになり、また復元する。波の頂点に乗り上げては、沈み込む。決まった動きしかしない遊園地のジェットコースターより、はるかにいい。

なあに、滅多に船が壊れることはない。ちゃんと衛星ナビで現在地を把握し、レーダーとソナーで岩礁を避けている。船体は完全に密閉され、浸水はない。

……と思っていたが、辛抱強い探春が悲鳴をあげるのだから、やや乱暴な遊びだったかもしれない。反省しよう。

浮力タンクに海水を注入し、深度五十メートルまで潜航したら、だいぶ水が静かになった。レンタルの遊覧用クルーザーだが、多少の水中航行はできる。港までは、可能な限り潜水していこう。

「ああ」

船が揺れなくなると、探春は乗客席で息を吹き返したようだ。

「死ぬかと思ったわ……」

そんな大袈裟な。

ほっそりして愛らしい容姿の探春だが、実際には強化体なので(主に頭脳面での強化だが、体質も丈夫である)、そのへんの普通人の男より強いのだ。そうでなければ、あたしのパートナーは務まらない。

「大丈夫、船が壊れたら、あたしが泳いで連れ帰ってあげるから」

と振り向いて笑いかけたら、怒られた。

「紅泉、いくらあなたでも、嵐の海を甘く見ないで!! 人間の力なんか、大自然の前では問題にならないのよ!!」

あたしは首をすくめた。

「はい、ごめんなさい」

本気で怒ると非常に怖い従姉妹なので(一切、口をきいてくれなくなるのだ。あれは極地より寒い)、そうなる前に反省の態度を見せないといけない。どうせ、あたしの傲慢・無神経が悪いのだ。既に仕事で十分、無理をさせているのだし。

「すぐ港に着くからね。もうちょっとの辛抱だよ。あとはちゃんと、コテージでおとなしくしてるから」

でも、本当は一度、嵐の海を全力で泳ぎ渡ってみたいんだけどなあ。平穏な海じゃ、何十キロ泳いだって、何ともないんだもの。

その時、ナビ席のナギが報告してきた。

「前方に浮遊物体があります。人間のようです」

何だって。

「この海中に!?」

と探春も驚く。どこの馬鹿だ。船から落ちでもしたのか。この悪天候に、なぜまた船を出したりする!!

まだ夕方前だが、空は厚い雲に覆われているので、海中は暗い。赤外線センサーが捉えた人影を、クルーザーのライトが照らした。体温はあるが意識はないらしく、ゆらゆらと沈んでいく途中だ。足は裸足。白っぽい髪をした、白っぽい服装の男。

――男!!

ようし。若い男で、しかも独身だったら、恩に着せてやろ。

若くなくても、渋いダンディだったら、やっぱり恩に着せてやろ。

減るもんじゃないし、命が助かったら、あたしとデートしてもらうからねっ!!

あたしはクルーザーをその男に寄せてから、ナギに操縦を任せた。後部の貨物室に行き、青い横縞のTシャツを脱ぐ。その下は、スポーツブラ一枚。サンダルも脱ぎ捨てる。

自慢の長い髪(蜂蜜色の肌によく映える、艶やかな金褐色!!)は首の後ろでゆるく縛ってあったが、それをきっちり結い直した。七分丈のスパッツはぴっちりしているから、着たままで問題なし。

貨物室内の気圧を調整してから、船体底部の非常ハッチを開けて水に潜った。この程度の深さと水温なら、素潜りで十分。この土地では、まだ初秋だから。

暗い海中はさすがに不気味だが、ライトの照らす範囲を泳いだだけで、うまく男を捕まえられた。眺めの髪がそよいで、顔を隠している。

ハッチまで泳ぎ戻ると、探春が手を貸してくれ、あたしが押し上げた男を船内に引き込んでくれた。あたしもずぶ濡れで這い上がり、ハッチを閉ざす。

船は潜水のまま港へ急ぎ、ナギが警察に通報した。大陸沿岸部は中継ブイが多いので、深度を少し浅くすれば電磁波通信が通じる。

床に寝かせた男を調べたら、白い肌にプラチナブロンドの美青年だった。頬や額に真新しい傷はあるものの、上品で優しげな顔立ちである。

(おお、やった!!)

男は顔ではないと言うが、どうせ、そこそこの中身なら、美形の方が、見ても連れ歩いても楽しいではないか。

波にもまれて岩礁にぶつかったのか、白い開襟シャツとベージュのズボンはずたずたに裂け、あちこち血が流れているが、どれも致命傷ではない。問題は、呼吸が止まって何分経っているかだ。

探春が掌を重ねて胸を押し、あたしが人工呼吸という分担で、蘇生を試みた。探春は男嫌いだから、たとえ人命救助のためでも、男の口に口をつけることは厭がるのだ。

あたしだって、それが楽しいとは限らないが、今回は俄然、救命意欲が湧いている。

(まだ死ぬなよ!! お日様の下で、あたしとデートするんだからっ!!)

胸部のリズミカルな圧迫と、口からの息の吹き込みを繰り返すうち、美青年はびくりと震え、意識がないまま転がって、もだえ苦しんだ。激しく咳き込んで大量の水を吐き出し、ひとしきりゼイゼイやってから、再びぐったりする。

「よし、命だけは助かった」

「問題は、脳の損傷よ」

操縦席のナギが、船内放送で報告してきた。

「警察が、港に救急車を回してくれます。悪天候のため、桟橋ではなく、修理用ドックに入れということです」

急いでも三十分はかかるので、その間、船内の医療カプセルに入れておこうと思い、ようやく気づいた。長めの髪と襟に隠されていた青年の首に、何か妙なものがある。

「ねえ、何だろう、これ」

何だか、魚の鰓を連想させるんだけど?

包丁で下から首に切れ目を入れたかのように、左右の耳の下に縦に三つ、浅いV字型の亀裂が並んでいる。それが、魚が鰓蓋を動かすように、ひくひくと動いている。

あたしは裂けた服を更に大きく破り、青年の全身を調べた。似たような亀裂が、脇腹にもある。太腿の外側にも。しかも、ひくひくしていた亀裂がやがて落ち着き、ぴったり閉じて、ただの赤い傷口のようになった。

「普通人でないのは確かね」

探春が冷静に言う。

もちろん市民社会では、こんな改造人間を創ることは許されない。不老不死を目指す遺伝子操作も、市民の総意で禁止されている。もしも人間の改造を許したら、世界は超人や怪物で溢れ返り、今日まで築き上げてきた文明社会は崩壊すると、恐れられているからだ。

その時は、人類の新しい歴史が始まるだけだと、あたしは思うが。

どのみち辺境星域の違法組織では、とうに無制限の研究・開発競争に突入している。遺伝子操作も、新種の生命の創造も、意識を外部担体へ拡大する『超越化』への挑戦も、何でもあり。

変化を恐れていたら、置き去りにされるだけだろう。

だから、違法強化体であるあたしたちを〝ハンター〟として受け入れたことは、惑星連邦政府の英断である。

「身元を調べるわ。身体機能の正常値がわからないと、治療しようがないもの」

探春は細い手首にはめた通話端末を通して、司法局の管理システムにアクセスした。一般公開されているC級情報、関係者のみ閲覧可能のB級情報を飛び越え、機密扱いのA級情報まで検索できるのは、重犯罪者を狩るハンター〝リリス〟に認められた特権の一つ。

これは、あたしと探春に与えられたコード名である。連邦司法局から請け負った任務中であれば、軍にも惑星警察にも『協力を要請』することができる。バカンス中であっても、あたしたちが必要と判断すれば、自立行動して構わない。もはや、それだけの信頼は勝ち得ている。

「……近くの島に、難民用の再教育施設があるわ。そこから捜索願いが出て、惑星警察が、ありったけの警備艇や鮫型ロボットを出したところ。施設の管理システムから、医療データを抜き出すわ」

「すると、脱走者?」

しかし、保護施設からの逃亡など、無意味だ。おとなしく数年暮らせば、ちゃんと卒業できるのだから。

たとえ嵐に紛れて大陸のどこかに上陸できたとしても、身分証である通話端末なしでは、随所で警備センサーにひっかかる。市民たちにも怪しまれる。この青年の手首にも腕輪型端末はあるが(当然ながら、一般市民用とは違い、勝手に外せない型)、岩にでもぶつけたのか、壊れているようだ。

「わかったわ。水陸両用の実験体。水中では、鰓呼吸に切り替わるんですって」

やはり鰓か、この亀裂は。

「それじゃ、溺死の心配はないわけだ」

「頭部の打撲を調べるわ。カプセルに入れてちょうだい。脳内出血がなければ、大きな傷の応急手当てだけでいいでしょう」

それは探春の判断に任せる。あたしの主治医であり、戦場での応急処置にも慣れているから。

とりあえず、病院まで付き添って、じっくり事情を聞いてやろう。

「司法局特捜部、リリー・ベイ捜査官です。休暇中ですが、関わった以上、関係者に事情を尋ねたいので」

偉そうに名乗って、惑星首都の中央病院、最奥の特別病棟に入り込んだ。重大事件の犯人、政治家や有名人など、特殊な患者専用の棟である。

あたしが露出の多い薔薇色のミニドレス姿でにっこりすると(上陸前にクルーザー内でシャワーを浴び、予備の衣類に着替えたのだ)、警備の警官たちはいくらか驚いたが、身分確認の上、敬礼して通してくれた。連邦司法局は、惑星警察に対する命令権を持っているのだ。

あたしたちは救急車とパトカーに少し遅れて、自分たちの車で到着した。

探春もいつもの偽名、ヴァイオレット・コールダー捜査官を名乗っている。〝リリス〟のために用意された偽装の一つだ。他ならぬ司法局特捜部のハンター管理課が作り上げた、完璧な(架空の)経歴を備えているから、どこでも問題なく通用する。

外はまだ嵐が荒れ狂っているが、大型ビル内に入れば静かなもの。集中治療室の近くのロビーで、関係者に面会できた。

「ユーシスを助けて下さって、ありがとうございます。我々の監督不行き届きで、まことに申し訳ございません」

紺のスーツを着て、ごま塩頭でうなだれた、やや貧相な初老の男は、再教育施設の責任者、馬所長だった。

違法組織から逃げてきた実験体や、惑星連邦軍に保護された人造奴隷バイオロイドなどの暮らす隔離施設が、あちこちの植民惑星にある。それも、都市部から離れた山中や小島などに。

このユーシスという坊やは、数年前、軍がある違法組織の基地を潰した時に〝救出〟された実験体の一人だという。

惑星連邦軍は、中央星域の市民社会を守護するのが存在理由であって、辺境星域の違法組織には関わらないのが原則だが(辺境を支配する大組織の〝連合〟には、もはや勝てないからだ。強力な違法艦隊とまともにぶつからないよう、軍も最高議会も冷や汗かいて、〝戦わない理屈〟を並べている)、例外はある。

辺境の技術水準との差が開くことを恐れる政府首脳陣が、軍の一部に密かに命じているのだ。年に幾度か弱小組織の基地を襲って、研究者や新型兵器、実験体などを〝回収〟しろと。

中央の軟弱な……失礼、戦いに不慣れな軍人たちには……手頃な実戦演習だった。〝連合〟に加盟を許されていない弱小組織なら、防備は薄い。研究内容もたいしたことはないが、研究に制限をかけられている中央の科学者たちにとっては、辺境産の兵器や実験体は、有り難い素材である。保護した実験体の世話という名目で予算が確保でき、市民に内緒のまま、違法な実験の続きができるのだから。

「水陸両用の兵士として設計されたのですが、量産するには能力が半端で、廃棄される寸前だったようです」

所長のお供の女性職員、リー女史が話してくれた。こちらは灰褐色の髪をきっちり結い上げ、がっしりした体格に堅いスーツを着込んだ中年女性で、ユーシスの教育担当者だという。枯れ縮んだような所長に比べると、数倍の貫禄がある。私生活ではもっとお洒落をするのか、

想像がつかない。案外、私服は弾けているのかもしれないけれど。

魚の場合は、口から水を取り入れて鰓で酸素を漉し取り、用済みの水を鰓蓋から排出するのだが、このユーシスの場合、水を飲み込む必要はない。亀裂の内側に毛細血管が密集していて、そこから酸素を取り込む仕組み。普段は陸上で、肺呼吸をしているそうだ。

他の実験体と共に軍に救われたユーシスは、色々とデータは取られたものの、親切なスタッフに世話されて、再教育施設で安楽に暮らしてきた。ところが今日になって、なぜか突然、施設近くの崖から海に飛び込んだという。

「警備員が警報を受けた時には、もう間に合わなくて」

とリー女史はいかつい顔を曇らせ、無念そうに言う。

施設がある島には警備システムが張り巡らされているが、重犯罪者用の隔離施設とは警戒度が違う。行き場のない、哀れな難民の避難所なのだ。嵐に紛れ、宿舎から抜け出して海に飛び込むことは、本人が決意すれば可能である。

「なぜか突然、ねえ」

あたしは腕を組んだ。探春は深いトパーズ色の瞳に皮肉混じりの同情を浮かべ、わずかに微笑む。

「わかる気もしますけど……」

最初は命を救われたことに感謝し、安堵するが、やがて自分は『厄介者』だと悟からだ。

標準型のバイオロイドなら普通人より優秀だが(人間の遺伝子を改良した、人工遺伝子から培養されるからだ)、ユーシスはそれをねじ曲げた、中途半端な実験体にすぎない。兵士としての実用化はされず、一体きりで処分される運命だった。

善良な市民たちは彼を哀れんで親切にしてくれるだろうが、それだけだ。友達にはしてくれても、恋愛や結婚の対象にはならない。違法な遺伝子操作を受けた者は、市民社会に子孫を広めることを許されないのだ。

リー女史は、重々しく首を振った。

「とにかく、これほど悩んでいたのを見抜けなかったのは、わたしたちの落ち度です。ユーシスは元々、雨を恐れていますから、まさか自分から嵐の中に出ていくなんて、誰も思わなくて……」

「雨が怖い?」

「ええ、水に濡れると、本人の意志とは関わりなく、呼吸が切り替わってしまうので。その時はもう、窒息寸前の思いをするそうです。だから、普段は池にもプールにも近づきません。入浴も、蒸気サウナに入って、湿したタオルで躰をこするだけ」

そうなのか。

「水を恐れて生活するんじゃ、不便きわまりないなあ」

あたしや探春は、優秀な強化体に生まれついて幸運だ、と改めて感謝した。それは、うちの一族が自らを実験台に行ってきた、長年の試行錯誤の結果である。

およそ三百年の昔、保守的な地球文明圏に見切りをつけて、自由な辺境へ旅立った第一世代から数えて、あたしたちは四代目にあたる。年月のわりに子孫が増えていないのは、各世代とも、人体実験に慎重だったため。

研究を進め、遺伝子操作に自信が持てるようになるまで、子作りを控えてきたのである。やたら一族の人数を増やすと、統制がとれなくなるという心配もあった。それはすなわち、他組織との生存競争に負けるということである。

「日頃おとなしい子なのに、なぜこんなことをしたのか……」

と馬所長は弱りきっている。

「勉強好きで、他の入所者とも仲良く過ごしていたんですよ。いずれは施設を卒業して、大学へも行けるのに……」

生真面目で小心な、役人の典型のような男である。脱走者、もしくは自殺者を出したら、彼の責任なのだ。

「あなたたちのせいじゃありませんよ。一時的な鬱状態だったんでしょう。退院したら、転地療養させてやれば? 要は、気分転換させて、生きる意欲を与えてやればいいんだから」

あたしがにこやかに言うと、彼らは怪訝な顔になった。そもそも、難民の世話など、上級捜査官の職務ではないからだ。自殺未遂事件の経過が知りたかったら、後から通話で確認するか、報告書を見るかすれば済む。

「あら、ドクターですわ」

治療室から出てきた男性医師を見て、探春が言った。所長たちがそちらを向いた隙に、あたしの脇腹に鋭い肘打ちを入れてくる。

(おかしなこと、考えないで)

という警告だ。おしとやかに見えて、容赦ない。

しかし、こちらも慣れているから、わずかに身を引き、打撃を弱めていた。全然、おかしなことではない。あの子は、あたしと恋をすればいいのである。

これはきっと、神さまがあたしにくれたご褒美だ。

でなかったら、あの嵐の海で、偶然に出会うわけがない。

いや、神さまなんて、別に本気で言ってるわけじゃないけどね。そういう概念があるのは、悪くない。

初老の男性医師が、ユーシスの怪我は打撲と裂傷、単純骨折だけだと説明してくれた。心配された脳の損傷はなく、鰓のおかげで酸欠にもならなかったという。探春の初期診断通りだ。

「明日、もう一度診断してから、面会できるかどうか判断しましょう。今日はもう、お引き取りになって結構ですよ。麻酔をかけていますし、警備システムも見張っていますから、勝手に起き出して逃げることはできません」

〝市民社会のお荷物〟が引き起こした事件だというので、見張りの警官チームも派遣されている。基本的に、惑星警察は暇なのだ。多くの植民惑星に広がる市民社会は豊かで、おおむね平穏だし、たまに起こる重大事件は連邦司法局の管轄だから。

「今夜は、この首都で泊まろう」

と探春に提案した。この暴風雨の中、海辺のホテルまで戻るのは大変だし、明日、坊やが目覚めたら真っ先に顔を見せて、命の恩人だということをアピールしなくては。

そこへ、紺のスーツ姿の大柄な男と、地味な私服姿の若い女が駆けつけてきた。

「ユーシスは無事なんですか!?」

翌日の午後には、担当医から面会を許された。台風は既に去り、空は青く晴れ渡っている。病棟の窓からは、丸洗いされたビル群と、公園の瑞々しい緑が見渡せる。

ユーシスは集中治療用の医療カプセルから出されて、普通の療養ベッドに移されていた。最初に馬所長とリー女史が少し話をし、それからあたしたちと交替する。

「ユーシス、こちらは、きみを海から助けて下さった方たちだよ」

「ちゃんと、お礼を言わないといけませんよ」

という二人の態度は、教師そのもの。大勢の難民たちが、こういう世話焼きを受けて施設を巣立っていくのだ。

あたしたちが違法組織を潰し、救出したバイオロイドたちを中央に連れてくると、関係者から文句を言われることもあるのだが(施設の増設が間に合わない、予算が足りなくなる、就職の世話が大変だ……等々)、市民社会には、彼らを保護する義務があるはずだ。自分たちこそ〝文明の本流〟だと言い張っているのだし、そもそも違法組織がここまで力をつけたのは、市民社会の〝事なかれ主義〟のせいなのだから。

あたしはまず、病床の美青年に笑顔で声をかけた。

「ハイ、ユーシス」

しかし、ベッドの背もたれに上体を預けた病衣姿の青年は、まだ魂が戻らないかのようにぼんやりしている。顔や喉や腕、あちこちに厚手の保護シールが貼られて痛々しく、薬品臭い。骨折した左足には、ギプスがはまっている。

「覚えてないだろうけど、気絶したまま海中を漂っているところを、あたしたちが拾い上げたのよ。リリーって呼んでちょうだい。こっちはヴァイオレット」

あたしは柔らかなパステルオレンジのサマードレスに身を包み、豪華な金褐色の髪を背中に垂らしている。サファイア・ブルーの瞳は優しく輝き、大粒の南洋真珠が耳元に光を添えているはず。

ハンター管理課の山崎課長からは、

『整形が嫌いなら、せめて変装メイクをして歩いてください』

と半泣きで頼まれているのだが(この完璧な美貌にメスを入れるなんて、冗談ではない。まして探春の肌には、毛筋ほどの傷もつけたくない!!)、恋は素顔でするものだ。髪を染めたり、サングラスをかけたり、地味な服を着たりも、たまにはしているが、それでも結局、あたしの身長と筋肉は隠せないのだし。

「嵐の海に飛び込んで、この程度の怪我で済んだんだから、たいした強運よ。地元警察にも厄介をかけたことだし、退院したら、挨拶くらいは行かないとね。嵐の海を捜索するのって、大変なことなんだから」

しかし、あたしがどう話しかけても、ユーシスは頑固に押し黙っている。麻酔が醒めきらないせいではなく、意志的な拒絶のようだ。美しいアクアマリン色の瞳は、こちらをまともに見ることすらしない。

そりゃあまあ、自殺未遂の男の子が、すぐさま打ち解けて、にこにこするはずはないけれど。せめて、視線くらい合わせてくれてもいいんじゃないの。

「で、ドクターの話では、四、五日で退院してもいいって。きみはどうしたい? 島の施設に戻るか、それとも、他の所へ行きたいか」

ようやく、瞳が動いた。

「他の、所?」

よし、いいぞ。やはり、辛い思いから逃げたがっている。

「そ。あたしが保護者になれば、きみを他の星へ連れていくこともできるわ。あたし、上級捜査官なの。色々と特権があるのよ」

いや、本物の上級捜査官は、公私混同はしないけどね。あたしはよく、任務のために偽装の身分を使う。捜査官、警官、私立探偵、ジャーナリスト、政治家の護衛官。

今回、上級捜査官の肩書きを使ったのは、それが一番、無理を通しやすいからだ。

『上級捜査官は数が少ないから、悪目立ちするわ』

と探春は厭がるが、民間人の身分では、この特別病棟に入ることもできないのだから、仕方ない。

違法組織を束ねる〝連合〟が、司法局のお抱えハンター〝リリス〟を懸賞金リストに載せて以来、あちこちで命を狙われてきたので、探春は神経質になりがちなのである。しかし、それは有名税のようなもの。暗殺が怖くて、〝正義の味方〟をやっていられるか。

ヴェーラお祖母さまに言わせると、あたしがしていることは『お嬢さまの道楽にすぎない』そうだが(三つの違法都市を所有するうちの一族は、かなり裕福なのだ)、別にそれほど一族に甘えてはいないと思う。任務に必要な装備や艦隊を、一族の工場に発注するのは当然だろう。性能面でも価格面でも、それが一番有利なのだ。実費とはいえ、孫娘から代金を取るお祖母さまの方が非情である。司法局からの報酬など、ほとんど全て、必要経費で吹き飛んでしまうのだから。

「ぼく、他の星へ、行けるんですか……」

「そうよ。どこか行きたい星がある?」

ユーシスは迷って目を伏せた。まつげもプラチナブロンドだ。繊細で美しいが、男らしい気迫には欠ける。タチアナのような若い女から見れば、ワイツ捜査官の方がはるかに頼りがいがあるだろう。実際には、男より女の方がたくましいとしても、だ。

「この星でなければ、どこでも……連れていって下さるなら、どこへでも行きます」

「いいわ。じゃ、準備をして迎えに来るからね。きみは身一つでいいのよ。全部あたしが面倒見るから」

ふっふっふ。

ミギワ・クローデル司法局長からは、本人が拒否しない限り、引き取りを認めるという許可を取り付けてある。昔、彼女がまだ下っ端捜査官だった頃、違法都市で命を救ってやって以来の付き合いだから、頼み事がしやすい。

何より司法局にとって、あたしは〝最終兵器〟なのである。育ちの良い一般の司法局員たちは、無法の辺境では、まるで役立たずだから。

この程度の役得は認めてやって、あたしを気分よくさせておいた方が市民社会の利益だと、ミギワもわかっている。

『リリー、あなた、まだ懲りないの? これで何人目の王子さま?』

通話画面の向こうで、眉間に皺を寄せて言われた。あたしとたいして違わない歳なのに、責任の重圧のため、ミギワはすっかり老け込んでいる。緑の瞳は未だ鋭いが、栗色の髪には白髪が増えた。引退したら、辺境で不老処置を受けるといいのだが。

『元司法局長がそれをしたら、市民社会は終わりよ』

と頑固に言い張っている。そのうち、気が変わることを期待しよう。

今回はそのミギワを、

『いいでしょ、どうせ自殺未遂なんだから。死んだものと思って、あたしにちょうだい。あたしの愛情で、元気にしてみせるから』

と押し切った。強引でも職権乱用でも、何でもいいのだ。いったん引き取ってしまえば、こちらのもの。毎日、側にいて優しくしてやれば、感謝の気持ちが恋慕に育つはず。

「しかし、ユーシス」

横から馬所長が口をはさんだ。

「ロマノヴァ君とワイツ捜査官も、きみを心配している。彼らに相談しないで、勝手に決めるのはよくない。この後で、彼らも面会に来る予定だから」

ユーシスはびくりとした。途端に、そわそわしだす。

「あの、リリーさん」

と身を起こし、あたしの手にすがるように手を延ばす。ちゃんと視線も向けてくる。

「すぐに退院できませんか。ぼくはもう、動けますから。車椅子があれば、大丈夫です」

必死の顔だった。会いたくないのだ。自分のことを、弟のようにしか見てくれなかった女には。

「いいわよ。連れ出してあげる」

と請け合った。白いレースのワンピースを着て、顔を隠す麦わら帽子をかぶった探春が、素早くあたしの足を蹴飛ばしてきたが、無視した。

いいではないか。

恋愛は、どちらかが押さなくては、始まらないのだから。

渋る医師たちを説得して(何といっても、司法局長直々の通達が効いた)、車椅子のユーシスを連れ出したはいいが、まだ長距離の移動は無理だった。小型艇で衛星軌道の私有船に運び上げるのも、余計な負荷がかかる。

そこで、車椅子ごと乗れる車を借り、首都から二十キロばかり離れたリゾートホテルに戻ってきた。ホテルは小さな半島の先端にあり、木々の向こうに青い水平線が見渡せる。本館の周りに、独立したコテージが点在しているスタイル。

あたしたちは数日前、そのコテージの一つに落ち着いたところだった。探春に言わせれば、

「まだ全然、落ち着いていないわ」

ということだけど。

テラスに面した窓や扉を開け放つと、夏の名残を残した海がきらきら輝き、甘い潮風が吹き抜けていく。沖合には、点々とヨットやクルーザー。台風の余波のうねれはあるが、昨日のような大波ではない。

「ここでのんびりして、元気になったら、好きな所へ連れていってあげるからね」

ユーシスはようやく、気を回すゆとりが出てきたらしい。縞模様のパジャマ姿で電動の車椅子に座ったまま、不安げに言う。

「あのう、リリーさんは、なぜぼくの面倒を見て下さるのですか? そういうことも、捜査官の職務のうちなのですか? でも、今は休暇中なんでしょう?」

いい眺めだ。柔らかなプラチナブロンドが、繊細な顔の縁取りになっている。邪魔なギプスや保護シールがなくなったら、天下一品の美青年だ。鰓はついてるけど。

「仕事とは関係ないわ。きみが気に入ったから」

すると、てきめん、警戒の顔をされた。

「ぼくが違法な実験体だから……それに、自殺未遂だから、監視しているんでしょう?」

あたしは軽く肩をすくめてみせた。

「まあ、それも少しはあるけど。こんな可愛い男の子、無駄に死なせたら勿体ない」

ユーシスの顔に、炎のような怒りがひらめいた。白い頬が赤く染まる。元々、遠慮深くおとなしい性格だと聞いたけれど、一人で黙って我慢するタイプは、限界まで来ると、どかんと爆発するのだ。周りの人間にはいきなりの噴火に見え、びっくりする。

親友の探春がそうだから、よく知っているのだ。こちらが気をつけていて、限界に達する前にガス抜きをさせてやらないといけない。

……とはいえ、そうわかっていて、なおかつ、何年かに一度は爆発させてしまうんだけど。

「これを見なかったんですか!?」

ユーシスは首の保護シールをべりりと剥がし、傷口のような鰓をさらしてみせた。今は肺呼吸だから、鰓蓋はぴたりと閉じて、ただの赤い線になっている。

「水に入ったら、これが開いて動くんですよ。全身にあるんです。気持ち悪いでしょう!?」

と力んで言う。

「んーん、全然」

あたしたちは違法組織の基地で、あるいは軍や科学技術局の施設で、もっと悲惨な実験体を何度も見てきた。運よく惑星連邦に保護されても、一般市民に見せることはできず、極秘のうちに無人惑星の隔離施設へ送られる、哀れな怪物たちだ。

違法組織は生物兵器や新人類の研究開発に組織の命運を賭けているから、どんな実験体でも創り出す。遺伝子設計の失敗で、生きながら溶け崩れていく者もいた。自らのおぞましさに耐えきれず、発狂する者もいた。脳移植で救えればいいのだが(規制だらけの市民社会でも、緊急避難としての脳移植は認められることがある)、それすらも不可能な場合もあった。脳そのものが、もはや人間の肉体に適合しないのだ。

こんな鰓くらい、可愛いものである。ユーシスはまだ人間の形をしていて、人間社会で暮らせるのだから。

けれど、そう説明してやっても、ユーシスは頑固に言い張る。

「そんなの嘘です。ワイツさんも、施設の先生たちも、みんな優しくしてくれる。だけどそれは、ぼくらが哀れな〝半人間〟だからだ。人間の仲間には入れない〝出来損ない〟だから、邪魔にならない片隅で生かしておけばいいと思ってる。そういうの、〝飼い殺し〟って言うんでしょう!?」

まあ、それはその通りなんだけど。

こうやって生きていられるだけで、物凄く幸運なんだよ、と、今のユーシスに言っても通じないだろう。

「人間の仲間に入りたい?」

と尋ねたら、精一杯、顔を背ける。

「その人間たちが、遊び半分にぼくらを創ったんだ。失敗作なら、捨てればいいと思って」

まあね。

「違法組織だって、生き残りに必死だからね。手当たり次第、ろくでもない改造体を育ててるよ」

百種類製造して、一種類売れれば上出来という感じだ。

ユーシスは、つぶやくように続ける。

「違法組織よりは、この市民社会の方がずっと優しいけど……閉じ込めて、データを取るのはおんなじだった。やっぱり、実験動物なんだ」

いいよ。好きなだけ、すねればいい。これまで我慢して言えなかったことを、ようやく吐き出せたのだから。

「ひどい話だよね。親切にして、可愛がっておいて、きみがのぼせたら、他の男と結婚するって言うんだもんねえ」

するとユーシスは、殴られたように身を引いた。蒼白になり、車椅子の肘掛けに置いた手が堅く強張っている。

何て無防備なの。つい、つついて泣かせてみたくなるじゃない。

「あのねえ、タチアナは、職務できみの世話をしてたのよ。だから、きみも、それ以上を期待してはいけなかったの」

ユーシスは、泣かずにこらえた。

「わかってます。そんなこと」

声が震えて、苦痛を隠せないけれど、全身に力を入れて耐えている。あたしだったら、鈍感で図太そうなワイツ捜査官より、迷子の子犬みたいなこの子の方がいいけどな。

「ユーシス、きみはさ、きみの結婚式に彼女を招いてやればいいじゃない。お陰さまで、ぼくも今は幸せですって、威張ってやればいいのよ」

ユーシスは何か反論しようとしたけれど、言葉が出てこなかった。顔を隠す暇もなく、ぽろぽろと大粒の涙がこぼれ落ちる。もう、食べてしまいたい。

「そんなこと……誰が……こんな化け物……なんかと……」

あたしは笑った。

「きみなんか、化け物の仲間には入れてもらえないよ。そんな鰓くらいで、悲劇の主人公になるのは無理だね。全然、たいしたことないもの」

すると、悔しそうな顔でしゃくりあげる。

「みんな、そう言う。気に、するなって。だけど、誰も、本気で付き合ってなんか、くれない」

「ああら、あたしがいるじゃない。あたしだったら、明日にでも結婚するわよ。どう? タチアナより早く、式を挙げるっていうのは」

食堂に通じる戸口で、ガシャンと派手な音がした。振り向くと、探春が、お茶のセットを載せた盆を取り落としたらしい。珍しい失敗に、呆然と立ち尽くしている。

繊細なティーカップは、割れてしまったか。でも、ケーキはまだ食べられそうだ。形が崩れたくらい、あたしは気にしないから。

「怪我しなかった? 火傷してない? 重いものは、あたしが運ぶのに」

あたしが寄っていくと、探春は放心したような顔のまま後退り、ふいと身を翻して駆け去った。もしかして、あたしが言った台詞のせい?

そりゃまあ、出会った翌日にプロポーズは早いかもしれないけど、こういうものは、直感でいいと思うんだけどなあ。

「片付けます」

万能の秘書であるナギが、タオルを持ってやってきた。しゃがんでポットを拾い、紅茶の池を拭い、カップの破片や崩れたケーキを始末する。

「ケーキは、破片さえ入ってなかったら、あたしが食べるから、のけといて」

「はい」

あたしはユーシスの元に戻り、車椅子の足元に膝をついた。

「普通は男が薔薇の花束持って、女の前に膝をつくんだけどね。まあ、逆でもいいでしょう。花束は、後で買ってあげるから。あたしは、きみが好きよ。純情で可愛いわ。どう、あたしと結婚する?」

ユーシスは、どう反応すればいいか、わからないらしい。あたしが期待顔で見上げているので、戸惑い、揺れている。

「あの、それ、何かの冗談なんですよね?」

「冗談では、司法局からきみの身柄を引き取れないわね。きみを引き取るにあたっては、あたしだって、キャリア上の危険を冒してるのよ」

いや、実際には全然、そんな危険はないけれど。司法局にとって、あたしたちは失うことのできない切り札だから。

「あの……だって……ぼくは、普通の生活ができないんです」

「うん、それは聞いた。水に濡れたら困るっていうんでしょ」

「小雨ならいいんですけど、大雨はだめです。お風呂にも入れません。躰が半分くらい水に濡れると、呼吸が切り替わってしまうから。それは、とても苦しいんです」

「窒息するみたいな感じ?」

「はい。だから、ずっと肺呼吸でいるためには、水を避けて暮らさないと」

「一緒に温泉というのは無理なのね。わかった。でも、サウナならいいでしょ。結婚したら、一緒に入ろ。濡れタオルで、全身こすってあげるから。きみも、あたしにしたいことがあったら、していいのよ。ほら、こうやって」

ユーシスの手を取って、あたしの胸に誘導した。彼は真っ赤になって焦り、逃げたい素振りをするけれど、本気で手を振りほどこうとはしない。おずおずながら、掌に弾力を感じているようだ。

やはりまだ、女を知らないのだろう。肉体は一人前なのだから、再教育施設でも、ほどほどのポルノ雑誌くらいは許可していると思うけど。

「それとも、水を恐れる生活はやめにしたい? それでもいいよ。解決する方法はあるんだから」

市民社会は脳移植に厳しい制限をかけているが、辺境へ出れば、移植用のボディは簡単に買えるのだ。自前で培養してもいい。移植手術そのものは、医療システムが完璧にこなしてくれる。

ユーシスの場合、呼吸中枢に何らかの処置が必要かもしれないから、隠居屋敷の麗香姉さまに相談すればいいだろう。

「どういうことですか!? 会ったばかりの人に、ユーシスを連れていかせるって!? いったいあの人に、何の権利があるんですか!?」

ターニャが食い下がっても、馬所長とリー女史は困り果てるばかりだった。

「我々にも、何が何だか……とにかく、司法局長からの通達が来て、ユーシスの身柄はベイ捜査官に預けろと……」

「つい三十分前に、ユーシスを連れて車で出ていったわ。本人がそれでいいと言うのだから、止めようがないでしょ」

ユーシスと面会してから、たった一時間の早業だったという。それで、惑星警察の監視下にある難民をさらっていくとは驚きだが、俺もその局長通達は確認した。本物だ。

つまり、それだけの無理を通せる存在。俺のような支局の下級捜査官では、逆立ちしても不可能なこと。

「わかりました。直接、ベイ捜査官に当たります」

ターニャは気負って俺を振り向き、

「行きましょ」

と腕を取って、病院の駐車場に向かう。ひたすらユーシスの身を案じるターニャ見ながら、俺は少し違うことを考えていた。

昨日会った、二人組の女たち。

片方は押しの強い長身で、片方は口数の少ない小柄な女。

ぴったりと符号が合う。

つまり、あれが〝リリス〟なら不思議はないのだ。クローデル局長に直談判できるのも、まだ市民権のない実験体を施設外へ連れ出せるのも。

辺境生まれの違法強化体。

既に四分の一世紀、第一線で戦い続けている、悪党狩りのハンター。

正規の司法職員ではないのに(〝例外的な臨時雇い〟が、なし崩しに長期化しているのだ)、すっかり司法局のエース扱いだ。違法組織からも恐れられ、辺境を支配する〝連合〟からは最高額の懸賞金をかけられている。

むろん、誰も〝リリス〟の素顔は知らないが、おそらくは、任務に応じて整形を繰り返しているのだろう。軍や司法局内の噂によれば、『長身の美女と小柄な美女のペア』だという。それに美青年のお供が付く、という情報もある。

要人の誘拐事件や暗殺事件の処理で、彼女たちに会った軍人や司法局員も少なくない。ただ、守秘義務が課せられるので、どんな人物だたか、公然と語ることはできない。それで、噂だけが一人歩きする。

探春の姿を探したら、コテージ下の海岸にいた。岩に腰掛け、夕焼けの海を眺めている。

長い茶色の髪と白いワンピースが潮風にそよいで、一幅の絵のようだ。桜色の耳たぶには、愛用の一粒真珠。

あたしは自然石のゆるい石段を降りていき、サンダルの足で砂地に踏み込んだ。小さな蟹が、素早く岩陰に逃げ込んでいく。足の指の間に砂が入り込む感触も、悪くない。地球型惑星の大自然は、あたしの性に合う。せせこましい小惑星都市で暮らすより、ずっといい。

まして、違法都市経営の雑務など、背負いたくない。そんなものは向こう数十年、一族の年輩者たちや、従兄弟のシレールに任せておけばいい。

「晩ごはん、どうする?」

と声をかけたら、探春は冷ややかな顔で振り向いた。尖った声で言う。

「ユーシスは?」

うーむ、だいぶご機嫌斜めになっている。

「部屋で休ませてある。ナギを付けてあるから、心配ないよ」

探春はするりと岩から降りて、あたしに向き合った。白い肌が夕陽を浴びて、茜色に染まっている。

「紅泉、あなたって本当に、節操のない人ね」

おや、今頃。

「とっくに知ってると思ってたよ」

と笑ったら、小さな白い手で、ばちんとひっぱたかれた。ひりひりする。避けようとすれば避けられたが、そんなことをしたら、余計に怒らせるから。

「あのさあ、何が悪かったの?」

まず、それをはっきりさせないと、謝りようがない。可愛い男の子に交際を申し込んだ、それのどこが悪いのか。

すると、厳しく決めつけられた。

「あなたは、あの子を脅迫しているのよ。まともな肉体が欲しければ、自分のものになれ、だなんて。それが、〝正義の味方〟のすること!?」

うーん、脅迫なのかなあ。これでも、〝正義の味方〟の基本線は守っているつもりなんだけど。

「別に、結婚してくれなくても、交際してくれなくても、脳移植の世話はするよ。麗香姉さまに頼めば、特殊体質でもうまく処理してくれると思うし。ただ、結婚という言葉を出した方が、ユーシスに、本気だとわかってもらいやすいと思って」

しかし、探春の眉は厳しく曇ったままだ。

「ほとんど初対面で、そんな言葉を出すなんて、まるで詐欺師だわ」

「結婚詐欺?」

つい、笑ってしまう。

「結婚すると約束しておいて、さんざん貢がせてから逃げるのが、結婚詐欺でしょ。あたしは、結婚すると言ったらするよ」

山ほど殺してきたくせに図々しい、と言われるかもしれないが、あたしにだって、夢や憧れというものはある。一度でいいから白い花嫁衣装を着て、みんなに祝福され、教会の鐘を鳴らしてみたいのだ。それが、女の花道ではないか。

探春は、呆れ果てたという様子。

「あの子が、あなたの伴侶になれると思うの!?」

「釣り合わないって意味?」

「当然でしょう。あなたは誰なの。無敵のハンター。司法局の最終兵器。子供でも知っている英雄なのよ」

「内実は、この程度だけど」

と両手を広げて笑ったら、探春は、くるりと背中を向けた。

「言っても無駄よね。あなたはいつも、自分のしたいようにするんですもの。お好きにどうぞ。わたしはもう、知りません。ナギを連れて食事に行くから、あなたはあの子のお守りをしていれば」

あれあれ。まずいぞ。このまま行かせてしまっては。

あたしは探春の細い腕を取り、強引に抱え込んだ。菫の香水の、甘い香りがする。うっとりするほど優雅で、しかも清楚な香り。

麗香姉さまが趣味で作る香水を、あたしも探春も、毎年もらって愛用しているのだ。

あたしは百合やジャスミン、ガーデニアなどの強い香りを選ぶが、探春はもっと繊細な、薔薇や菫、鈴蘭を好む。

「まあまあ。そう簡単に見捨てないでよ。どうすればいいのか、言って」

あたしの優先度第一は、この従姉妹である。それは探春も、よくわかっているはず。

幼い頃からずっと、絵本を読むのも、花壇に球根を植えるのも、おやつを食べるのも、宿題で頭を寄せ合うのも二人きり。

何しろ一族内には他に、同じ年頃の女の子がいなかった。そもそも、辺境でまともに子育てしているのは、うちの一族くらいのものだろう。不老不死に取り憑かれた者たちは、後継者など必要としないのだ。

しかし、死ぬ者もいず、新たに生まれる者もいない世界など、限りなく地獄に近いのではないか!?

深いトパーズ色の瞳が、夕空の残照を映してあたしを見上げた。何かを訴えようとして、訴えきれないという顔だ。あたしが画家なら、この美しさを絵に描くのだが。

「あの子を、手放したくないんでしょ?」

それをなぜ、そんなに辛そうに言うのかね。

「だって、ほら、可哀想じゃない」

たとえは悪いが、雨の中で迷子の子犬を見つけたようなもの。

「だったら脳移植だけ世話して、あとは自由にしてあげて。いえ、施設に戻すのが一番よ。まだ再教育の途中なんだから。他の星の施設なら、ユーシスの気分も変わるでしょう」

つまり、交際とか結婚とかは考えるなってことか。しかし、ユーシスがあたしを嫌うならともかく、今はまだ、好いてくれる可能性があるではないか。口説くのも駄目だなんて、ひどくないか? これまでの男が全部、失敗に終わったからといって、未来永劫そうだとは……

「あ、そうか」

思いついて、探春の腕を離した。

「探春が、あの子を嫌いなのか」

あれはまだ、男というより男の子だが。

「確かに、あの子がいると、下着姿でうろつけないね。嵐の晩でも、あたしのベッドに来られないし……それとも、三人で一緒に寝る? あたしが真ん中になるから」

すると、夕陽に染まっていた肌が、余計に赤みを増したように見えた。

「そういうことじゃないわ……別に、あの子が悪いわけではないのだし……ただ、いくら何でも安直すぎるでしょう。一人の人間の運命を、こんな簡単に変えてしまうなんて」

「別に、簡単でもないと思うけど。自殺未遂なんて、よっぽど辛かったんでしょ」

「だからって、あなたが手を差し伸べる必要はないわ。すぐにまた、次の仕事が入るのだから」

探春としては、自分の私生活に〝男〟が入り込むのが耐えられないのだろう。任務の時は好き嫌いを言わず、男の世話でも護衛でも淡々とこなしてくれるが、本当は、従姉妹のあたしにしか心を許さない。

従兄弟のシヴァですら、探春の男性不信を突破できなかった。彼を野蛮で高慢だと断定し、まるで相手にしなかったのだ。実際には、探春の通る小道に、そっと菫の花を植えておくような純情少年だったのに。ただ、その純情を、無愛想な殻に隠していただけのこと。

(探春じゃなく、あたしを好きになってくれればいいのに)

と少しは残念に思ったが、少しだけだ。性格的に、あたしとシヴァは似通っている。何かに集中すると、他のことは全てどうでもいい。だから、彼の心理はよくわかるけど、その分、熱烈に惹かれるということがない。

どうせならあたしは、もっと違うタイプの男性と付き合いたい。学者肌とか芸術家タイプとか、考え深くて繊細な男性と。

「じゃあ、脳移植の機会が来るまで、あたしが保護者でいいでしょ?」

「保護者どころか……狼のくせに」

笑ってしまった。

「強姦なんてしないよ。大丈夫。幼稚園の子供みたいに扱うからさ」

こうやって探春をなだめすかしつつ、ユーシスが成長するのを待てばいいのだ。男なんて、優しくしてくれる女に懐くもの。幼稚園や小学校の先生は、かなりの確率で、子供の初恋の対象になるというのだから。

ユーシスも一応は強化体なので、傷の治りは早い。探春が治療を続けた効果もあり、五日後にはギプスから解放された。きちんと身支度させると、惚れ惚れするような美青年だ。白いワイシャツと、瞳に合わせた薄青のスーツがよく似合う。

「よし、ちょっとドライブしようか」

社会勉強のために、首都にある惑星警察の本部ビルへ連れていくことにした。

探春も誘ったのだが、ナギと留守番するというから、ユーシスと二人きりの外出である。つまりはデート!! いや、もう一体のナギを、予備の車で同行させたけど。ナギは人間ではないから、微妙な場面に同席させても、邪魔にはならない。

空は青く、風は涼しく、文句のないドライブ日和だった。途中のレストランで、フランス料理のランチと数種類のワインを楽しむことにする。あたしは普通の量では酔わないから、運転に支障はない。普通の市民が飲酒したら、自動運転にするのが決まりだけれど。

海に向かって開けた店内では、周囲の客たちから賛嘆の視線を受けた。

「見て見て、すごい素敵なカップル」

「絵に描いたような美男美女ね」

というささやき、しっかり耳にしたからね。

これよ、これ。

これこそ、人生のまっとうな喜びというもの。

あたしにだって、たまにはこういう〝普通の〟楽しみがあってもいいでしょ。

襟の高い服を着せていると、ユーシスの鰓も目立たない。連れ歩くには、最高の美青年だ。本人は一般市民に混じることに慣れていなくて、視線の集中が気になるようだったけれど。

「リリーさん、ぼく、何か変なのではないでしょうか?」

とテーブルの向こうから不安げに尋ねてきたので、

「ううん、ちっとも。あたしがかっこよすぎて、目立つだけよ」

と答えておいた。

あたしは『いい男』の要件というのは、自分が『いい男』であることに気づいていない点にあると思う。自分は平凡な男だとか、普通のことを当たり前に行っているだけだ、とか思っていて、なおかつ、非常に高い水準の生き方をしている男。こういう謙虚な男たちこそ、真に『いい男』なのではないだろうか。

できればユーシスにも、長く

そうあってもらいたい。自分がいま持っている美質――哀れになるほどの可憐さや繊細さを、そうと自覚しないでほしいのだ。それが、非常に困難であることは、よくわかっているのだけれど。

この世に『いい男』が希少なのは、男の特質として、自惚れやすいという傾向があるからだ。その自惚れ菌にやられてしまうと、どんな美質や才能の持ち主でも、たちまち『鼻持ちならない勘違い野郎』になってしまう。

これが女の場合だと、自分が『いい女』だと自覚して、なおかつ、そのように振る舞うことが、『いい女』の要件になると思うけど。

料理は美味しく、ワインもよく吟味されていた。もちろん、ユーシスにはあまりワインを飲ませず、途中からはレモン水を勧めておいた。謝罪に行くのに、酔っ払っていたらまずい。あたしの方は、コーヒーとデザートを楽しむうちに、アルコールなど全て分解されてしまう。

再び車を走らせ、首都中心部の本部ビルに到着すると、上層階にある警察長官のオフィスに案内された。

上級捜査官の肩書きで予約を入れたせいか、はたまた、あたしの正体を察したためか(〝リリス〟はしばしば捜査官の偽装で動くて、映画や小説で描かれているからだ。まともな捜査官なら、嵐の海で遊んだり、美青年を病院から拉致したりしないだろうし)、興味津々の幹部連中がずらりと待ち構えていた。

「やあやあ、ようこそ、ベイ捜査官」

「わざわざのご挨拶、痛み入ります」

「こちらがユーシス君ですね」

「怪我はすっかりいいのですか?」

中年や老年の警察幹部に取り囲まれたユーシスは、さすがにひるんでいたが、あたしと付き合っていたら、最高議会内の調査委員会から、死体の転がる戦闘現場まで、どんな場所にも慣れるしかない。

馬所長からも警察に挨拶はしてあるはずだが、あたしは改めて、ユーシス本人に頭を下げさせた。

「ぼくのせいで、皆さんにご迷惑をおかけしました。申し訳ありません」

よくできました。警察では、嵐の海に捜索隊を出したのだ。まあ、ほとんどがロボット艇やサイボーグ鮫であって、人間の乗った船はごく一部だったというけれど。二次被害が出なくて幸いである。

あたしは濃色のサングラスをかけたまま、ユーシスの保護者として振る舞っていた。

「実は、ちょっとしたお詫びの品を持参しましたの。これを受け取っていただけません?」

金のインゴットの形で、寄付を申し出たのである。予期せぬ行為だったらしく、制服姿のお偉いさんたちは驚いたが、

「あっても困るものではないでしょう? 感謝の気持ちを表したいんですわ」

あたしが艶然と微笑んだためか、〝リリス〟からの記念品には価値があると思ったせいか、喜んで受け取ってくれた。

「お気遣い、感謝します」

「それでは、是非、有効に活用させて頂きますよ」

既にビル内を、非公式な情報が駆け巡っていたらしい。上層階から玄関ロビーまで降りてくる途中、あちこちで男女の警官たちから熱い視線を浴びたのは、ユーシスの美貌のせいだけではあるまい。

「わあ、本物」

「やっぱり、背、高いんだ」

という小さな讃嘆のさざ波、あたしの耳はちゃんと聞き分けた。

「あの、よければサインを」

横からあたしに色紙を差し出してきた青年警官は、

「馬鹿、おまえ」

左右の先輩たちに叱られ、急いで引き戻された。真っ赤なミニのツーピースを着て、唇も同じ色に塗ったあたしは、投げキッスだけ送って通り過ぎる。

「ごめんね、急ぐから」

司法関係者なら、〝リリス〟と悟っても知らん顔するのが礼儀というもの。今の坊やも、先輩たちにこってり言い聞かされることだろう。

『顔が知られていないからこそ、自由に活動できるんだ』

『どこかで見かけても、騒ぐんじゃないぞ』

と。

今朝の探春は、

『わざわざ、自分を見せびらかしに行く必要はないでしょ』

という冷淡なご意見だったが、いいではないか。たまには、憧れの視線を楽しんだって。

どうせ、あれこれの事件で、多くの人々に目撃されている。ちょっとばかり余計に人前に登場したって、さしたる違いはない。

ついでに近所の商業ビルを回り、ユーシスの服や小物を買い整えた。美青年は飾り甲斐があるから、あれこれ選ぶのが楽しい。きちんとしたスーツも似合うし、くだけた遊び着でも魅力的だ。

もっとも、ユーシス本人が派手な格好を嫌うので、上質かつ地味な品物ばかりになった。これならば、美意識の鋭い探春でも合格点をつけるだろう。

「いやあ、男物の買い物は新鮮だったなあ」

帰り道、普通車に見せかけた防弾車を運転しながら(過去の襲撃事件で懲りた結果である。同じ店で二度は食事をしないのも、暗殺避けの知恵)、ユーシスに話した。社会生活において、周囲との協調、他人への気配りがいかに大切か。探春が聞いたら、あなたが人にお説教なんて、と呆れるだろうけど。

「きみ一人のことだけじゃなく、あの施設の入所者が、また何かで地元に迷惑をかけるかもしれないでしょ。その時、気持ちよく出動してもらうためには、こうして感謝の気持ちを表しておかないとね」

すると、ユーシスは納得してくれた様子。

「ぼくのせいで、リリーさんに余計な出費をさせてしまいました。ごめんなさい」

と神妙に言うので、笑った。

「それが、引き取った責任てものだよ」

この程度の寄付や買い物、戦闘艦隊を何セットも揃える費用に比べたら、誤差程度の金額である。一度、違法艦隊とドンパチをやると、後の補充が大変なのだ。小型特攻艦、強襲艇、機械兵部隊、戦闘用ポッド、核ミサイルその他。

いや、何がどれだけ欲しいと従兄弟のシレールに言えば、彼が一族所有の工場に手配して揃えてくれる。大変なのは、毎度、シレールの愚痴を聞くことだ。

『いつまでも実家に甘えるな。正規の顧客の注文品より優先するから、後の辻褄合わせが大変なんだ。製造元は突き止められないように細工しているが、いずれは最高幹部会に〝リリス〟の兵器の出所を知られるぞ……一族を滅ぼされることになったら、きみ自身が困るだろう』

もちろん、そんなことにはならないように祈っているけれど……

でもまあ、その時はその時。

一族みんなで銀河の外へ逃げるなり、市民社会に隠れるなり。

一番いいのは、市民社会が結束して、違法組織の根絶を誓ってくれることだ。そもそも外宇宙進出時代の初期に、法の及ばない辺境に散った連中を見過ごしてしまったことが、市民社会の大きな失点なのである。

しかし、そうなったら、〝連合〟の頂点である最高幹部会も硬化して、市民社会を武力制圧しようと決め、全面戦争になってしまうかもしれない。

どちらが勝つかは、予測不可能だ。科学技術では〝連合〟が有利だが、人口では市民社会の方がはるかに大きい。下手をしたら、殺し合って誰も残らない、ということになりかねない。

だったら今のような『中央と辺境の分裂』の方がまだましだと、みんな内心では思っている。多少の犯罪行為があっても、それに巻き込まれるのは、運の悪い少数の人間だけだからだ。

辺境で哀れなバイオロイドが使い捨てられても、中央の市民たちは知らんふりしていればいい。違法組織がらみの厄介な事件は、〝リリス〟のような灰色の存在に押し付ける。

司法局があたしたちを看板スターにしておくのは、便利にこき使うことができ、いつでも切り捨てられる存在だからだ。

お祖母さまやシレールに皮肉られるまでもなく、あたしだってわきまえている。自分の身の危うさは。

そもそも、あたしたちの背景など、最高幹部会には、とうに知られているのではないだろうか。その上で『泳がされている』だけかもしれない。

あたしは十代半ばの頃から、夜中に屋敷を抜け出して(市街地のビルの地下や、公園などに出られるトンネル網がある)、《ティルス》の市街で暴れていたからね。いくらヘルメットで顔を隠しても、体格や運動能力は隠せない。

バイオロイドの娼婦や奴隷たちを虐待しているチンピラ連中を挑発して、先に手を出させ、試し斬りや試し撃ちの稽古台にするのが、あたしなりの喧嘩修行だった。後からヘンリーお祖父さまが、他都市にあたしの偽者を出没させてくれたので、多少は誤摩化せたかもしれないが、それにしても、いつかは知られることだ。〝リリス〟がどこの何者なのか。

だが、一族全体が〝連合〟に敵視されることになっても、気にしなくていいと麗香姉さまは言う。

『一族の生き残り策は、指導者であるわたしが考えます。紅泉、あなたはあなたが正しいと思う道を進みなさい』

あたしが自由気ままに振る舞えるのは、こういう後ろ盾のおかげである。麗香姉さまにだけは、まったく頭が上がらない。ヴェーラお祖母さまが相手なら、ぎゃんぎゃん言い合いができるんだけど。

探春に言わせると、あたしとお祖母さまは似通っているから、ぶつかるんだそうだ。規律が好きで万事に堅苦しいお祖母さまと、面倒な儀礼はすっ飛ばすのが好きなあたしが、ねえ。

『いずれあなたも、一族を率いるような立場になれば、規律を重んじるようになるのではないかしら?』

と

探春は言うのだけれど。できたら永遠に、そんな重荷は引き受けたくないな。

その晩は、探春がナギを助手にして作ってくれた日本料理を堪能した。刺身と天麩羅、菜の花のお浸し、炊き込みご飯、はまぐりのお吸い物。デザートには、黒蜜をたっぷりかけた葛切り。

それから、コテージ下の海岸に降りて花火をすることにした。海はもう真っ暗だが、建物の明かりがちらほら映っているし、星明かりもある。

「あたし、好きなんだ、これが」

ロケット花火に手持ち花火、あれこれ揃えて端から楽しんだ。暇そうな通行人にも声をかけて、五分なり十分なり、一緒に遊んでいってもらう。ホテル本館で食事した客たちが、ぶらぶら浜に散歩に来るのだ。

「わあ、花火なんて久しぶりですよ」

「そういえば、今年の夏は花火をしなかったなあ」

「たくさんありますから、どうぞ遠慮なく」

こういう触れ合いができるのが、市民社会のいいところだ。辺境では一族以外、誰にも気を許せないから。

ユーシスは線香花火が気に入ったようで、飽きずに幾度も火をつけていた。はかない火玉が赤く燃え、金色の火花を飛ばし、最後に力尽きてぽとりと落ちるまで、しゃがんだまま、じっと動かずに見守っている。

何か、心に響くものがあるのだろう。一つでも、好きなものが増えるのはいいことだ。いずれ死ぬまでの日々、少しでも多く楽しまないと。

――あたしはこの世に、本物の不死があるとは思わない。不老処置を繰り返したり、機械と融合して意識を拡大したりしたところで、お互いの争いはなくならないだろう。きっと、互いに邪魔者を消そうとして殺し合う。

意識を拡大するその『超越化』こそ、真の不老不死をもたらすという話だが、成功した者がいるのかどうかは不明である。

真偽不明の噂によれば、実験に使われたバイオロイドたちは軒並み発狂したり、暴走したりして、始末されたとか。

有力組織では研究を進めているだろうが、成功しても、外部には決して洩らすまい。それこそ、本物の怪物の誕生だろうから。

そもそも、この宇宙そのものの終わりも予測されている。どう足掻いたところで、いつかは最後の時が来るのだ。

逆に、もしも、永遠に死ねないとしたら、その方がはるかに恐ろしくないか?

あたしだったら、自分が抱えている記憶の重さだけで、潰れてしまいそうな気がする。それとも、定期的に記憶を消していくのか?

だとしたら、自分というものは何が本質なのだ? どの記憶なら捨ててよくて、どの記憶なら自分の精神の根幹だと決められる? つまらない失敗や、苦い後悔こそ、本当に大事な記憶なのではないか!?

探春も口数は少なかったけれど、一応は花火に参加してくれていた。紺地に白い桔梗の模様の浴衣姿で、赤い帯を締めているのが可愛い。素足に下駄というのも、いい風情。

あたしは自分で着物を着るのは好きではないが(動きが制限されて、ほとんど拷問ではないか!!)、探春の着物姿は好きだ。結い上げて珊瑚の簪を挿した髪、首から肩にかけての華奢な線、細い胴、丸いお尻。

女というのはつくづく、美しい形をしていると思う。あたしもスタイルはいいんだけど、色っぽいというよりは、たくましいと表現されてしまう体格だからなあ。

いや、あたしはたくましい自分が気に入っているので、探春のようになりたいというのではない。ただ、こういう従姉妹がいてくれて嬉しいなあ、と思うだけ。雑なあたしが見過ごしてしまうことも、探春はきちんと拾い上げてくれる。

「ほらっ」

あたしが火をつけたネズミ花火を投げると、探春は悲鳴をあげて飛び退いた。

「いやっ、これは嫌いだって言ってるのに!」

だって、探春がきゃあきゃあ言ってくれないと、物足りないんだもん。ユーシスは何か考え込んでいて、暗いしさ。

深い藍色の空は星が綺麗で、ホテルの泊まり客もそれぞれ小道を散策したり、広場でバーベキューしたりして楽しんでいる。あたしたちの花火を眺めていく人もいれば、大きな犬を連れて、ずうっと浜辺を歩いていく人もいる。ホテルの明かりがこぼれているし、遊歩道の控えめな路面灯もあるから、砂浜も真っ暗ではない。

ユーシスは、珍しそうに犬を見送っていた。施設には、動物はいないのか。

「犬を飼いたい?」

と尋ねたら、夢見るような顔で言う。

「いつか、そうできたら」

彼の空想にあるのは、タチアナとの暮らしなんだろうな、と思ってしまった。でもまあ、初恋は破れるのが普通だから。

あたしたちは仕事柄、船で宇宙を飛んでいる時間が長いので、動物を飼おうと思ったことはない。しかし、カプセルで培養され、この世に送り出されて間もないユーシスは、まだ子供のうちだから、情操教育にいいかもしれない。

「移植手術が済んだら、犬を飼おうか。手術の前からだと、犬が混乱するかもしれないから。新しいボディは、今のユーシスそっくりの顔に仕立てるつもりだけど、犬は匂いで嗅ぎ分けるでしょ。別人と思うと困るから」

するとユーシスは、何かためらう顔をした。

「あのう、リリーさんは、ぼくの今の躰は、やっぱり嫌いなんですよね?」

おや。

「そんなことはないよ。あたしは、鰓なんか気にしないって言ったでしょ。ただ、きみが辛いのなら、と思っただけで」

市民社会で暮らすとなれば、すれ違う人々に鰓を見られて、ひそひそ噂されるのは面倒だとは思うけど。それは、隠そうとすれば隠せるものだ。ユーシスが楽な方を選べばいい。いや、あたしと暮らすなら、やはり、余計な注目は浴びない方が安全だな。

「でも、辺境で違法な手術を受ければ、もう、市民社会に戻れないかもしれないんでしょう?」

ああ、怖いのはそれか。

「気が進まないなら、手術はしなくてもいいよ。あたしは今のきみで、何も困らないし。まあ、一緒に海やプールに入れないのが、ちょっと残念なだけ」

「今のぼくでも……こうして、付き合ってくれるんですか」

「そう言ったでしょ。結婚を視野に入れてって。それは、きみを丸ごと引き受けるってことだよ」

この会話、波音に紛れて、探春の耳に届いていないことを祈る。ちょっと離れた場所で、散歩の老夫婦と話しているから。

赤ん坊と老人なら、男であっても『我慢しやすい』そうだ。男の子は、幼いうちは可愛くても、思春期を過ぎたら怪物になると思ってる。

でも、男というのは、獣の部分があるからこそ、魅力的なんだけどなあ。

色情に弱いという点も、女に対する優しさに通じるのだから、長所として認めるべきだと思う。世の中が女ばかりだったら、それこそ生真面目すぎて、窮屈な世界になるのではないか!?

「ぼくは最初、からかわれているんだと思いました……さもなければ、自殺させないために、適当な慰めを言っているのだと」

お、いいぞ。信頼が生じてきたからこその吐露だ。

「あたしって、趣味悪いからね。頼りない男の子が可愛く見えるんだから、どうしようもない。普通はさ、頼もしい男ってのを求めるんだけど。あたしの場合、あたしが人一倍頼もしいからね」

花座の残骸を拾って、水のバケツに放り込みながら言った。ユーシスも、ぎこちない笑顔になる。

「そうですね。リリーさんよりたくましい男性は、あんまりいないでしょうね」

「こら、簡単に同意するな。あたしはあんたに、ちよっとは強くなってほしいと思ってるんだから」

今から脅したくはないが、あたしと暮らす以上、図太くならないと、暗殺ノイローゼに陥ってしまう。

するとユーシスは、自信なさげに俯いた。

「ぼくには、リリーさんに構ってもらう値打ちなど、ないと思います……」

これは、多くのバイオロイドや実験体に共通する劣等感だ。奴隷根性と言ってもいい。人間たちが彼らを支配下に置くため、心理操作を施した結果。後から再教育で打ち消そうとしても、なかなか抜けないものである。本人の個性と一体化している〝思い込み〟は、そのまま生かした方がいい。たとえば、卑屈を謙虚に昇華させて。

「それは、あたしが決める」

あえて偉そうに言った。

「あたしが気に入っているうちは、あたしのもの。あたしから逃げたかったら、自分の足で逃げるんだね」

笑って、白い頬をつんとつついた。ユーシスは戸惑っている。

「ぼくは、あなたのペットですか?」

いい質問だ。真実に近い。新しい花火に点火しながら、あたしは答えた。

「そう言ってもいいかもね。今は何でも、あたしの方が上だから。でも、きみが勉強を続けて賢くなれば、いつか、あたしと対等に渡り合えるようになるかもしれない。ペット扱いが悔しかったら、努力してみたら?」

闇に輝く光の滝に照らされながら、ユーシスは、何か心に刻んだようだった。

「考えてみます。一人前の男になるには、どうしたらいいのか……」

「期待して待ってるよ」

と笑って応じたけれど、本当は、たいした期待はしていない。男に強さを求めることは、とうにやめている。

彼らは本来、女より繊細で傷つきやすく、意気地がない生き物なのだ。ただ、それを隠して強がってみせるだけ。でないと、女が手に入らないから。

その強がりに亀裂が入った時は、それこそ最後。

シヴァだって、探春に振り向いてもらえないことに絶望して、一族から出ていってしまった。もっと気長に構えて、しぶとく口説き続ければよかったのに。ちょっとした拒絶に出会っただけで、もうプライドが砕けてしまうのだ。

だから男は、無理な突っ張りをしなくていい。素直で気立てがいい、という程度で十分。

「わたし、先に戻るわ」

探春はそう言い残して、カラコロと石の階段を上がっていった。コテージは斜面のすぐ上だし、留守番のナギもいるから心配はない。

上空の母船の統合管理システム《ナギ》が、常に公的な警備システムとリンクし、周辺の人や車の動きを見張っている。黒髪の物静かな美青年アンドロイドたちは、その《ナギ》の行動端末である。

美青年型の他にも中年男型や美女型、子供型があり、適宜使い分けていた。ダミー組織を管理させ、無人艦隊を運用させ、違法都市を歩かせ、あれこれの工作をさせ、他組織の動向を探らせている。常にアンテナを張り巡らせておかないと、生き残れない。

花火を終えると、あたしはユーシスと並んで砂浜に腰を下ろした。人の姿は消え、ホテルや遊歩道の明かりも最小限に落とされていた。暗い海面で穏やかな波が砕けると、青白い光が揺らぐのがわかる。

「あれ、夜光虫ですよね」

「うん。施設で習った?」

「ええ、プランクトンが発光しているって……でも、夜の海は怖いから、あまり近づいたことがなくて……」

もちろん、この夜光虫とて、元からこの星にいたものではない。生命のない岩石惑星に氷の小惑星を落として海を作り、地球型の動植物を大量に移植して、人工的に作り上げた楽園だからである。

人類はこうして、多くの星を開拓してきた。時にはそれが、土着の生物の大虐殺になったこともある。どんな犠牲を払っても、人類は領土を増やしたかったのだ。

良識派という顔をしている市民たちも、ちょっと前までは、そういう大虐殺に手を貸してきた。もしも人類文明より高度な文明がこの銀河を監視していたら、あたしたちは『滅びるべき野蛮な種族』と判定されていたかもしれない。辺境の住民たちだけを、野蛮だと蔑むことはできない。あたしや探春だって、辺境の科学技術の産物だ。

決局、この宇宙では、欲望の強い種族が生き残るのだ。その点、不老不死目当てに市民社会を捨てた野心家たちは、将来有望である。人類文明の最先端は、無法の辺境にあるのだ。

「話してもいいですか?」

「どうぞ」

だいぶ、心がほぐれてきたらしい。一緒にチェスをしたり、映画を見たり、仕事の苦労話を聞かせたりしてきたからね。

「ぼくは、ターニャが好きでした。あの、施設の担当医のタチアナ・ロマノヴァのことですけど」

あ、そう。なんだ、彼女の話がしたかったのか。まあ、いいけど。

「ターニャと愛称で呼んでいいと言われて、とても嬉しかった。夕方、ターニャはよく島を散歩するんですけど、ぼくは一緒に歩かせてもらって、鳥や貝の名前を教えてもらったり、野草の花を摘んだりして……」

はいはい。幸せだったのね。

「いずれ教育期間が終わったら、町で暮らせると言われたけれど、ターニャが島にいてくれるなら、ずっとこの施設にいてもいいと思っていました。事務仕事か何か、させてもらって。でも、ワイツさんと結婚したら、首都に転勤になるかもしれないと聞いて……」

タチアナに会えなくなるなら、他に、この世の楽しみはないわけか。

「もちろん、最初から、自分に望みがあるとは思っていませんでした。ターニャを見ていられるだけで、毎日、嬉しかった。軍に助けてもらって、よかったと思っていた。だけど、何より……結婚式に出てくれと言われたのが……」

なるほど。

「自分はまったく問題外の存在で……喜んで式に出席するものだと思われているんだなと……わかってしまったから……」

ユーシスは声を詰まらせたが、何とか泣くのはこらえた。

「びっくりさせたと、わかります。海に飛び込むなんて。自分でも、なぜあんなことができたのか。所長にも、リー先生にも、心配かけてしまった」

よしよし。そういう気持ちが出てくればいいのよ。

「別に、死のうとまでは思っていなかったんです。組織の実験施設では、仲間たちが、次々に処理室に回されていたから。それは、溶解槽に放り込まれることなんです。ぼくの順番も、じきに来るはずだった。命を救われただけで大変な幸運なのだと、わかっていました。でも、外が嵐になったら、海に呼ばれるみたいな気がして……」

豪雨の中、肺呼吸が鰓呼吸に切り替わる苦しみに耐えながら、大波が砕ける断崖まで歩いたという。

「馬鹿ですね。海に飛び込んだら、楽になれるような気がしたんです。違う世界に行けるみたいで。でも実際は、岩に叩きさけられて気絶しただけ……」

ユーシスなら、何年でも海の中で暮らせるのかもしれない。でも、そんな道を選んではいけない。人は、人の中にいなければ。ユーシスの同類がたくさんいて、海の中に共同体を作るのなら別だけれど。

「頭を割らなくて済んで、大ラッキーだよ。あたしも、ついてる。きみを拾えたんだから。嵐に感謝ってとこかな」

あたしはそっと、ユーシスの手を握った。ユーシスも逆らわず、握られたままでいる。やがて、おずおず握り返してきた。いいぞ。この調子。

「ぼく、やっぱり、結婚式に出た方がいいんでしょうか」

「まあ、できればね。一番後ろの、柱の陰で構わない。きみが姿を見せたら、タチアナも、少しは安心して新婚旅行に行けるでしょう」

ユーシスとしては、精一杯の勇気で言う。

「もし、リリーさんが一緒にいて下さるのでしたら……」

「もちろん、付き合うよ。その時までに、休暇が取り消しになっていなければね」

特捜部のミン本部長は、ちょっと面倒な事件だと、すぐあたしたちをあてにする。本当は、正規の捜査官を荒事に慣れさせた方がいいのだが。違法都市の繁華街でチンピラと喧嘩をしたり、女を買ったりして〝遊ぶ〟くらいの度胸がなければ(もちろん、その女の子に息抜きの時間を与えてやるだけだ)、真の犯罪捜査などできないだろう。

しかし、そういう捜査官を育てようとすると、いい子ぶりっ子の議員たちが率先して邪魔をする。

『市民受け』を気にするからだ。あたしは市民社会の理想を高く評価しているが、それを現実にするためには、汚濁に浸かることも必要なのに。

「もし、リリーさんがお仕事に戻ったら、ぼくはどうすればいいですか?」

と不安げに尋ねられた。いい傾向だ。あたしと一緒の未来に、心を切り替えようとしている。

「そうだね。ナギを付けておくから、どこかのホテルにいてもいいし、怖くなかったら、あたしと一緒に来てもいい。危険のない範囲でね」

ユーシスは真剣に頷いた。

「行ってもいいのなら、一緒に行きます。何も役には立ちませんが、お茶を淹れるくらいのことはできますから」

「うん。ありがとう。それで十分」

あたしは身を寄せ、ユーシスの頬に軽いキスをした。大丈夫だよね。このくらいなら。

「急がなくていいから、ちょっとずつ、あたしに慣れてくれればいい。色々勉強していけば、視野が広がって、自分がどうしたいかも見えてくるだろうし」

ユーシスが、あたしを愛してくれる可能性はある。失恋の傷心に付け込むのは卑劣かもしれないが、こんなことでもなければ、男たちはあたしを避けて通るばかりなのだ。

タチアナからは、ユーシス宛に幾度もメッセージが来た。無事でいるのか、何か困っていないか、自分にできることはないか。

最初はためらっていたユーシスも、やがて、返答せざるを得ないと決意した。それで、文章でメッセージを返した。心配ありません、リリーさんは親切な人です、と。

タチアナからはなおも、結婚式に来てくれないか、という願いが届いた。できれば、その前に一度、会っておきたいとも。

ユーシスが迷っていると、探春が言い出した。

「一度、きちんと会った方がいいわ。これだけ心配してもらっているのだから、メッセージだけでは失礼ですよ」

ふむ。再教育施設にはあたしから連絡を入れて、ユーシスが元気になった姿を所長以下の人々に見せているが、タチアナにはじかに会い、ゆっくり話した方がいいかもしれない。何しろ向こうは、自分がユーシスを苦しめたと思って気に病んでいるのだ。

それで、こちらからタチアナに連絡を取ると、彼女よりも、婚約者のエルヴィン・ワイツの方が熱心に言う。

「結婚式の前に、一度、新居に遊びに来てくれませんか。タチアナも、ユーシスに会って許してもらわないと、落ち着かないようですし」

まあね。それで、双方が吹っ切れるのなら。

それであたしたちは、ある晴れた朝、彼らが借りている海辺のコテージを訪ねた。首都から五十キロほど離れたリゾート地だ。海を見下ろすゆるい傾斜地に、似たようなコテージが何百軒も散らばっている。

あたしたちの宿からは、海岸沿いの快適なドライブを楽しんで到着した。タチアナたちがいるのは、大きくはないが、新婚向きの洒落た建物だ。庭には木製のテーブルやベンチが置かれ、何種類もの薔薇や小菊、ハイビスカスやゼラニウムの植え込みがある。

あたしもいつか、こんな所でのんびり、新婚生活してみたいものだ。そのためにはまず、探春を託せる男を見つけないといけないが……それが、一番の難問か。

「やあ、ようこそ」

「ユーシス、もう怪我はすっかりいいの?」

庭先で、幸せな二人が歓迎してくれた。ワイツは白いシャツに涼し気なズボンの遊び着姿。地味な顔立ちのタチアナも、今日は明るいサーモンピンクのドレスを着ている。それでいい。女は、この世の花だから。

海を見下ろすテラスに案内され、コーヒーと手作りのケーキでもてなされた。アーモンドの粉を使ったケーキは、レーズンとナッツがたくさん入っていて、香ばしく、しっとりと焼き上がっている。タチアナ本人と同じく、派手ではないが上質だ。あたしが男だったらやはり、こういうタイプに惹かれるだろう。

いや、男だったらそもそも、探春にプロポーズしているだろうな。でも、その時は、男嫌いの探春があたしを拒絶しているか?

とにかく、伴侶としてタチアナを選んだという点で、ワイツの評価は二割増、いや三割増である。彼一人だったら、大物に見せたがる大仰さが、やや鼻についていただろうから。それこそ、自分が『いい男』だと思ってしまった男の陥る落とし穴だ。

すぐ近くにマリーナがあり、大小のヨットやクルーザーが桟橋に係留されているのが見えた。首都で暮らす市民たちが、週末に遊びに来るのだという。周辺のコテージは、芸術家のアトリエや老夫婦の隠居住まいを除けば、ほとんど別荘だとか。

「結婚したら、ここから仕事に通うの?」

「いえ、それでは不便なので」

「ぼくはどうせ、あちこち飛び回るし」

二人とも、仕事中は宿舎やホテルを利用し、週末や、休暇が一致する時、ここで過ごす予定だという。

「いずれ子供ができたら、また考えますけどね」

「それまでは、仕事優先ですから」

そういうものなのかな。あたしなら、惚れた相手とは、べったり一緒にいたいけれど。

だって、人生の残り時間がどれだけあるか、わからないではないか。

老化の遅い肉体のおかげで、いつまでも青春気分だが、仕事ではずいぶんキャリアを積んでしまった。つまり、死人の山を築いてきた。あちこちで逆恨みされているだろうし、次の事件で勝負に負けるかもしれない。だからこそ、今日という一日が貴重なのだ。

「いい眺めですわね。こんな所で過ごせるなんて、うらやましい」

と探春がお愛想を言った。内心で、

(男と結婚するなんて可哀想に、やめればいいのに)

と思っていることは間違いない。今日は茶色い髪を編み込みにして結い上げ、白いブラウスにベージュのタイトスカート、黄水晶のイヤリングという上品な組み合わせだった。タチアナと違い、服が地味でも印象が明るいのは、お嬢さま風の清楚な美貌があるからだ。

一方、存在自体が派手なあたしは、紺のタイトドレスでおとなしめに装っている。もっとも、背中が大きく開いて、ボディラインがばっちり出るデザインだから、地味とは言えないかも。

だって、ユーシスに見てほしいもの。女である以上、男性の賛美を浴びないと枯れてしまう。

したがってユーシスには、毎日、褒め言葉を要求していた。彼は律儀に、あたしにも探春にも、朝の挨拶と同時に『今日もお美しいですね』と言ってくれるようになったが……

探春に言わせると、それは、あたしの脅迫の結果に過ぎないのだそうだ。せめて、躾と言ってくれないものか。

そのユーシスは、真新しいグレイのスーツでめかしこんだのはいいのだが、憧れのタチアナの前ではぎくしゃくしてしまい、お義理の微笑みを浮かべるだけで精一杯の様子。

「はい」

「いいえ」

の受け答えだけしかできていない。

仕方ないから、あたしが冗談を飛ばして座を盛り上げた。ワイツも陽気に笑い、タチアナの肩を抱いて笑う。タチアナはユーシスの様子を気にしながらも、結婚を控えた嬉しさを隠せない。婚約者に向ける顔には、うっとりした甘さが漂う。

逃げないでこの場にいるだけ、ユーシスはよく耐えていると言うべきだろう。あたしが時々、彼の手を握っている効果もあるだろうけれど。

とにかく、あたしと探春の元でユーシスがかなり回復していることが、タチアナたちに分かってもらえたのではないだろうか。

もちろん、あたしたちはあくまでも正規の捜査官のふりをしているので、ユーシスを辺境に連れ出すとか、非合法な脳移植手術を受けさせるつもりだとかは話せないけれど。

そうして昼時になると、ワイツが言い出した。

「今日は、クルーザーを借りてあるんですよ。沖の小島まで出ませんか。そこに、魚料理が自慢のレストランがあるんです。ものの三十分で着きますから」

ということで、あたしたちは彼の車でマリーナに向かい、釣り人のいる桟橋から、小型のレンタル船に乗り込んだ。

水を恐れるユーシスは浮かない顔だったけれど、天気はいいし波は穏やか。間違って海に落ちることは、まずないだろう。ユーシスも、多少の不安はこらえなければ。これから先、ずっと海や川を避けて暮らすわけにもいかないのだし。

「いい風ね。気持ちいいわ」

嵐の海には悲鳴をあげた探春も、晴れた海では楽しげだった。タチアナがラム酒で冷たいカクテルを作り、デッキにいるあたしたちに回してくれた。ワイツは操舵室で、慣れた運転ぶりを披露している。

沖には幾つも小島があり、ホテルやレストランが点在しているという。釣り船や遊覧船が、何隻もゆったり行き交っている。

デッキで潮風に吹かれながら、結婚式の準備や新婚旅行の行く先について話すタチアナに、ユーシスがぽつりと言った。

「お幸せ、なんですね」

今日、初めて、自分からタチアナに話しかけたのだ。恨み言や皮肉ではなく、素直に幸せを認める態度で。彼女は褐色の目を丸くしたが、すぐに微笑んだ。

「ええ、そうなの。世界中に分けたいくらい幸せ」

できれば、ユーシス、あなたにも分けたい、とその顔が言っている。

「おめでとう、ございます」

ユーシスは蚊の鳴くような声で言った。上出来だ。もうしばらくあたしと暮らせば、もっと楽に笑えるようになるだろう。タチアナが幸せなら、彼もおかしな未練を残さなくて済む。

「ありがとう。あなたがリリーさんたちに助けてもらって、本当によかったわ。あなたがどうにかなっていたら、わたしたち、予定通りに結婚なんてできなかったもの」

タチアナは責めるつもりではなかっただろうが、ユーシスは視線を落とした。

「すみません……もう、迷惑になることはしませんから」

「迷惑だなんて、そんな」

タチアナも言葉を選ぶのに苦労するようで、考え考え、優しく言う。

「ユーシス、わたしはあなたが好きよ。弟みたいに思っているわ。あなたには、うんと幸せになってほしい。そうでないと、バランスが取れないもの。何か助けが必要になったら、いつでも呼んでちょうだいね。わたしも、あれから色々考えて、反省したの。あなたが苦しんでいること、ちゃんと分かってあげられなくて……」

そういうものではない。ユーシスは、自分の苦しさを人には隠そうとしていた。それだけ、自立に向かっていたということだ。

ただ一時、荷物が重すぎて、心の均衡が崩れただけ。この世に生まれてきて、わずか数年では、無理もない。

「あなたは気にしないで、楽しい新婚生活に入ればいいのよ。ユーシスには、あたしたちが付いているから」

ユーシスの肩を抱いて言うと、タチアナはためらい半分の笑みを浮かべた。

「あの、リリーさんとヴァイオレットさんにはとても感謝していますけど、上級捜査官という大変なお仕事で、ユーシスの面倒まで見るなんて……そこまで甘えていいものかどうか……」

あたしは強めににっこりした。

「捜査官にだって、私生活はあっていいでしょ。ユーシスだって小さな子供じゃないんだから、あたしが仕事の時は待っていられる。そうよね」

本人に確認を求めると、はっきり頷いた。

「はい。ぼくはリリーさんに付いていきます。もう、そう決めました。ちゃんと勉強して、早く一人前の男になれるように努力します」

よしよし。だいぶ励ましが効いてきた。

「あなたがそう言うのなら……」

タチアナはまだ、半信半疑の顔だ。

「でも、何かの時は、わたしたちを頼ってね?」

ユーシスは困ったようだ。素直に『はい』と言うのは嬉しくないし、『頼りたくありません』と言えば、タチアナを傷つける。

「あの、頼らなくて済むように、祈って下さい」

うまい返事だ。なかなか男らしい。タチアナにも、ユーシスの決意のほどがわかってきたらしい。いつまでも、自分の患者や、幼い弟ではないのだと。

その時、あたしの手首の端末に通信が入った。ナギからだ。一体は車で待たせてあるが、もう一体は別のクルーザーで、数キロ離れた海上にいる。

「いま、そちらの船底から誰か脱出しました」

はっとした。デッキにいるのは四人だけ。あたしと探春、ユーシスとタチアナ。

強化窓の向こうの操舵室に、ワイツの姿はなくなっている。彼が黙って、船底の非常ハッチから出た!?

「危ない、船から離れろ!!」

あたしは叫ぶと、真っ先に探春に手を伸ばした。細い胴体を抱えてデッキの手摺りを蹴り、ざぶんと海に飛び込む。

探春のタイトスカートも、あたしのぴっちりドレスも、腰までまくり上げておけば、泳ぐ邪魔にはならない。靴は二人とも、足首を固定する型の軽いサンダルなので、履いたままでも問題なし。

秋の海水はぬるくはないが、凍えるほどでもない。左手で探春の右手をしっかり握りしめ、潜水のまま急いで船から遠ざかる。事件慣れしている探春も、慌てず着実に泳いだ。ユーシスとタチアナも、飛び込んで逃げてくれることを願うしかない。

ものの数秒で、爆発があった。

海中を衝撃波が通り過ぎ、頭と内臓にがんがん響いたが、どうやら命拾いしたようだ。空高く舞った船の破片や重い金属部品が落下してきて、泡を引きながら左右を通過し、沈んでいく。

あの男、婚約者まで一緒に吹き飛ばすつもりだったのか!?

あの破片に当たっただけで、普通人なら命が危ない。

浮上しようとして、頭上の海面が赤く燃え立っているのがわかった。何かの薬剤を撒いたのか。かなり広範囲に燃え広がっている様子。あたしたちを爆弾で仕留められなかった時の用心だろう。あそこへ顔を出したら、大火傷だ。有毒ガスが発生しているかもしれないし。

その時、海中の深みから何か飛来した。探春があたしの手を離してもがき、あたりに血の濁りが広がる。

白いブラウスの脇腹に、親指ほどの太さがある金属針が突き刺さっていた。長さ三十センチはある凶器が、次々に飛来する。

くそう。銃は車に置いてきてしまった。右手の腕輪に仕込んである超切断糸も、水中では、ごく近くでしか役に立たない。唯一、よかったことは、あたしも髪をきちんと結っておいたことくらいか。

負傷で身動きのとれない探春をかばったおかげで、あたしの腕や脚も傷つき、血の雲が海中に広まった。鮫が来たらまずい。ワイツの奴は準備万端、推進装置付き潜水服で潜っているのだ。こちらは、そう長くは息が続かない。

――畜生、ふざけやがって。

自分に向かってきた針を一本、指先で捕まえた。それで次の針を薙ぎ払い、下方の黒い人影に向かって泳ぐ。ワイツは射出機を構え、次々に長針を撃ってくる。探春はあたしの後方だ。あたしが彼を始末するまで、耐えてくれることを祈るしかない。

泳ぎながら、何本の針を払いのけたか。ついに針攻撃が途絶えた。ワイツは射出機を捨て、次の武器を構えようとする。しかし、水中での動作に慣れていないから遅い。

あたしはその胸に、太い針を突き立てた。厚地の潜水服を貫通し、胸骨を割り、心臓にめり込んだ手応え。

ワイツはもがき、大型のナイフを取り落とした。透明マスクの中に血が噴き出す。腰には幾つか手榴弾を下げていたが、もはや手遅れ。断末魔の痙攣がきている。推進装置のスイッチを入れることもできない。

あたしはワイツの背負っていたエアタンクを奪い、顔から潜水マスクを引き剥がした。顔にマスクを当てて一呼吸すると、酷使された細胞に、酸素が行き渡った。口から血と泡を吹く男を置き去りにして、探春の元へ泳ぎ戻る。

新たな怪我はないようだが、激痛のために力が失せているらしい。探春はゆっくりながら、燃え立つ海面に浮上しかけていた。

その足首をぎりぎりで捕まえ、そっと抱きかかえて顔にマスクを当て、タンクの空気を呼吸させる。

探春の顔に感謝の表情が浮かんだので、ほっとした。交替で空気を吸いながら、しばし待つ。

頭上の炎は、簡単には消えないか。では、泳ごう。自由意志で呼吸法の切り替えができるのだったら、あたしも鰓が欲しいかも。

針が刺さったままの探春の躰を抱え直し(この場で引き抜いたら、大出血してしまう)、炎のない海面を目指して泳いだ。探春は力を抜いて、じっとしている。あたしに任せておけばいいと、わかっているのだ。

あたし一人ならユーシスとタチアナを探しに戻るところだが、今は傷ついた探春が先。もしも毒針だったら、治療は一刻を争う。強化体でも、不死身ではない。あたしの腕や脚の傷口ににしびれなどは感じないが、あたしの方が探春より頑丈だから、かもしれないのだ。

交互にエアタンクの空気を吸いながら、水中を二百メートルも泳いだ頃だろうか。まだ炎の領域からは抜けられなかったが、急行してきたナギのクルーザーに救われた。あたしたちが船底のハッチから艇内に上がると、クルーザーは炎の海で旋回して、危険のない海面を目指す。

まずは探春を船室に運び、濡れた服を破り捨て、あるいは引きはがし、標準装備の医療カプセルに入れた。スキャンして、針に妙な仕掛けはないとわかったので、麻酔注射が効いてから、あたしの手でぐいと引き抜く。どっと出血したが、致命傷ではない。微笑んでカプセルの蓋を閉めた。

「すぐ近くにいるからね」

探春は青ざめた顔で微笑んでから、目を閉じた。すぐにカプセル内で治療が始まり、精密なマニュピレーターによって止血と縫合がなされていく。抜いた針はナギに調べさせたが、毒針ではなかったようで一安心。

あたしは自分の手足の傷を調べ、消毒して保護シールを貼った。かすり傷だから、すぐ治る。シャワーや着替えは、後でいい。どうせ、風邪もひかない頑健さだ。

既に当局が出動しているというから、ユーシスとタチアナの捜索は任せよう。運があれば助かる。

探春に大きな怪我をさせたことが、あたしの悔いだった。守るつもりでいるのに、どうしても失敗してしまう。こんな稼業に連れ歩いて、本当に申し訳ない。ヴェーラお祖母さまやシレールに、『無反省の能天気娘』と言われるのは当然だ。

結ったままの髪から滴が垂れるので、肩にタオルをかけてデッキに上がり、燃える海面が遠ざかっていくのを眺めた。白い雲を浮かべた青空の下で、海が赤く燃えているのは異様な光景だ。

すぐにマスコミが嗅ぎ付け、殺到してくるだろう。青黒い煙が風に乗って流れてくると、この距離でもちくちくと目や喉を刺激した。あの炎の中に顔を出さずに済んで、幸いである。ワイツがもっと強力な武器を使わなかったことも、幸いだった。

あの野郎は、あたしたちが〝リリス〟だと気づいて、大博打に出たのだ。

おそらく、懸賞金制度の運営責任者、グリフィンに協力を求めたに違いない。グリフィン当人でなくても、その部下の誰か。

今回もあたしたちを仕留め損ねて、辺境のどこかにいるグリフィンは、さぞ悔しがっているのではないだろうか。

このグリフィンという奴、男か女か、そもそも特定の人物かどうかもわからない。とにかく、〝連合〟の最高幹部会の代理人という位置付けだ。

つまりは辺境の超エリートだが、実際には、系列組織のボスたちが一年交替で命じられる役職なのかもしれない。同一人物にしては、毎度、似たような詰めの甘さを見せるから。

業績争いのため、前任者が、自分の失敗の理由を、きちんと後任者に伝えていないのではないか。そのおかげで、あたしたちが命拾いしているのかもしれない。

惑星警察と司法局のエアロダインが、大挙して飛んできた。空から中和剤や消化剤を撒き、海中にも捜索ロボットや武装ダイバーを投下していく。警察本部に、寄付を届けておいてよかった!!

あたしたちのクルーザーの真上にもエアロダインの一機が滞空し、支局の捜査官たちが降下装置で降りてきた。概略はもう、ナギに報告させてある。

「ご無事で何よりです。〝暗殺未遂〟で処理してよろしいですか?」

緊張顔の面々に、あたしは遠い海面を示した。

「ご苦労さま。あそこに沈んでる男が主犯だから。黒幕はたぶん、グリフィンだろうけどね」

ワイツは暗殺後の脱出まで考えていただろうから、それを手配した連中がいるはずだ。ただし、それを手繰っても、手掛かりは途中で消えているだろう。何の事件の時も、背景の大物までは手が届かないのが普通なのだ。

じきにユーシスとタチアナが救出され、病院に運ばれた。死んだかもしれないと思っていたので、軽傷と聞いてほっとする。

あたしたちが海に飛び込んだ直後、ユーシスがタチアナを抱えて、反対方向に飛び込んだそうだ。敵の狙いは〝リリス〟だろうから、自分たちは離れた方が安全だと判断したらしい。それは賢い。

肺呼吸から鰓呼吸への切り替えに苦しむとはいえ、命がかかっていれば選択の余地はない。ユーシスはタチアナを守って必死に泳ぎ、水中で爆発の衝撃に耐えた。そして、燃える海面に浮上できないとわかると、機転をきかせ、海底に落ちていく船の残骸の中から、標準装備であるエアタンクを拾い出したという。それでタチアナに呼吸させながら、炎のない海域まで泳いだというのは立派なもの。

「よくやったね」

首都の中央病院の特別病棟で再会してから、あたしは何度もユーシスを誉めた。

「見直したよ。さすがは男だ。頼りになるね」

ユーシスは、半分は照れながら、それでも誇らしげににっこりした。水中で船の残骸と格闘した傷跡はあるけれど、名誉の負傷だ。

「リリーさんも、ご無事でよかったです。ヴァイオレットさんは大変でしたが、数日で退院できるなら……」

「あたしたちは慣れてるからね。きみは初めてだったのに、よく冷静に対応した。しばらくは警備が付くから、安心して過ごせばいい」

ショックで立ち直れないのは、タチアナだった。

捕まった共犯者たちの口から、わかったのだ。ワイツが自分から、グリフィンに接触したこと。あたしたちが本物の〝リリス〟だと確認してから、暗殺計画を始動させたこと。

クルーザーの爆破も、ワイツの考えだったという。あたしたちの注意を引きつけさせるために、タチアナを利用したのだ。

「グリフィンから〝連合〟の系列組織に指令が下って、そこの連中が、中央に配置している手駒を使ったわけ」

逃走用の船はダミーを含め、何隻も用意されていた。違法組織に汚染された企業は、どこの星にもあるのだ。あたしたちを仕留めたら、ワイツはそういう企業の貨物コンテナに隠れて数日待ち、そこの社員たちの協力で、衛星軌道の輸送船に運び上げられる手筈だったという。大規模捜査によって密航用の特殊コンテナが発見され、そこから足がついたのだ。惑星警察と司法局支局には、いい合同演習になっただろう。

「タチアナに、未練はなかったらしいね」

とユーシスに話した。辺境に逃げて巨額の懸賞金を手にすれば、女などいくらでも手に入る、というわけ。

「ワイツ自身の口から、言い訳が聞けないのが残念だよ」

それを聞いたら、タチアナも心が冷め、立ち直りが早まっただろうに。

「もし、あいつが生きてたら、ぼくが……」

険しい顔をしたユーシスが、低い声で何かつぶやいた。何だって? まさか、ぼくが殺してやるのに、と言ったんじゃないでしょうね。

タチアナには怪我らしい怪我はないのだが、さすがに、裏切られた衝撃が大きい。療養入院という形でマスコミからは守られているが、魂が抜けたようだ。あたしやユーシスが見舞っても、両親や兄弟が駆け付けて付き添っても、言葉も出ないほど。

更に気の毒なのはワイツの両親や祖父母たちで、揃って悄然とし、タチアナ一家に謝罪に来た。

「本当に、何という申し訳ないことを」

「我々が育て方を間違えました」

「まさか、こんなことをしでかすとは」

しばらくは世間を避け、山奥の山荘に籠もってひっそりと暮らすという。

「彼の行為はあなた方のせいではないのだから、あまり気に病まない方がいいですよ」

と話した。彼を殺したあたしが(そのことを謝るつもりは、全然ない)、どう励ましたところで、何の慰めにもならないことはわかっているけれど。

経緯だけきちんと説明してから、ユーシスを連れてタチアナの病室を離れた。あとは双方の家族の問題。

「ある意味、優秀な奴だったよ」

人のいないロビーで、ユーシスにだけ話した。野心を持ち、それを実現しようとしたのだ。あたしだけを狙ったなら、褒めてもいい。巻き添えを気にしなかったことが、問題なのだ。シレールなら、

『紅泉、きみも一族全体を巻き添えにしている』

と言うだろうけど。

するとユーシスは、何かを決意した様子で訴えてきた。

「リリーさん、ぼく、しばらく、毎日ターニャのお見舞いに来ていいですか?」

あ、そうか。

ユーシスにとっては、ライバルが消え去ったのだ。頭上の暗雲が吹き払われた、というところ?

あたしは改めて、ユーシスを見直した。アクアマリン色の瞳に、強い光が漲っている。ようやく、男になったという感じ。

するとやはり、さっきのつぶやき、あたしの聞き間違いではなかったか。

暴力に暴力で応じるというのは過剰な男らしさであって、あまり望ましいことではないのだが、〝実験動物〟からスタートしたユーシスの場合、心理の振幅が大きいのはやむを得ない。何年もかけて、安定した人格に育っていくしかない。

「もちろん。できる限り、慰めてあげればいい」

すると、

「はい!!」

という良いお返事。

まあね。どうせ、こういうことになるとは、どこかで思っていたんだ。

いいよ、これで。あたしなんか、いっつもキューピッド役なんだもん。人の幸せを、指をくわえて眺める側。

ユーシスにナギを付けて付き添い用の宿泊階へ送らせておき(ユーシスの怪我は、入院するほどではない)、あたしは探春の病室へ戻った。

探俊も強化体であるから、治癒は早い。既に医療カプセルから出て、髪をゆるい三つ編みにし、普通の療養ベッドに横になっている。この病院全体、司法局が厳重に警備しているし、もう一体のナギも一緒だが、もちろんあたしも探春の完治まで、この病室に詰めているつもりだ。

「何か欲しいものは?」

と尋ねたら、枕の上で面白そうな顔をしている。

「今は別に……それより、聞きたいことがあるの」

「うん?」

「どうして、あの時、ユーシスではなくて、わたしを抱えて逃げたの?」

何かと思えば、そんなことか。あたしは軽く笑った。

「なんでまた、そんなわかりきったこと聞くの?」

他の誰が死んでも、あたしは『気の毒に』の一言で済ませられるが、探春を失ったら、気の毒なのはあたしである。それこそ、何のために生きているのかわからなくなる。そんなのはごめんだ。

「ううん、もういいの……もうわかったから」

従姉妹は微笑み、満足そうに目を閉じた。眠いのかと思ったら、甘える声で言う。

「ねえ、本を読んで」

「ん、何の本?」

「そうね。楽しい冒険物語がいいわ……ハッピーエンドのお話」

そこであたしは枕元の椅子に座り、探春が満足するまで、子供向けのファンタジーを朗読し続ける羽目になったのである。

二年後、ユーシスとタチアナは結婚した。

あたしたちはマスコミを避ける意味で結婚式に参列しなかったが、新居に贈り物を届けておいた。その礼を言いたいからと、新婚夫婦が司法局経由で連絡してきたのである。

二人とも、鰓はもはや気にならないそうだ。それどころか、事件の報道で世界に存在が知られてしまったから、何も隠す必要がない。どこへ行っても、誰に会っても、向こうが水に濡れないよう気遣ってくれるので、

「だいぶ気楽になりました」

という話。

通話画面で見たユーシスは、ぐっと男っぷりが上がっていた。自分に自信がついてきたからだろう。施設を卒業して大学に通い始め、建築事務所でアルバイトもする予定だとか。将来の夢は、住宅の設計士。

タチアナの家族は、娘を立ち直らせてくれたユーシスに感謝しつつも、さすがに結婚までは、と渋ったが、それはタチアナが熱心に押し切ったという。

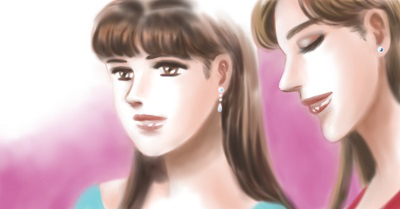

「複製ではなく、本物なんですもの。友達に自慢できます。これを見るために訪ねてくる人も多いんですよ。家宝にします」

とタチアナが嬉しそうに言うのは、探春が画廊で選んだ新進画家の絵のことである。嵐の晩、船から落ちて海の底に沈んだ王子さまを、人魚姫が助けに向かう情景。人気上昇中の画家だそうで、深い青でまとめた色調が美しく、端正な王子さまと、可憐な人魚姫が引き立っている。

あたしは最初、厭味のように思われないか心配し(自分を人魚姫に重ねるほど、図々しくはないつもりだが)、他の絵にしようと提案したのだが、探春が自信ありげに断定したのだ。

『とてもいい絵よ。それに、あなたが厭味で贈り物をするなんて、誰も思わないわ』

画廊を通じて画家本人と話したら(落ち着いた、若い女性だった。〝リリス〟と名乗らなければ、絵を売ってもらえなかったのだ)、構想の元は有名な童話だが、暗殺未遂事件の報道を見てイメージがふくらみ、創作意欲が湧いたそうだ。

つまり、王子さまの容姿はユーシスそっくりなのだ。この絵がユーシスとタチアナの元へ行くことは、必然だったとも言える。

あたしたちの手元には、小さな複製画を残した。原画は新婚夫婦に気に入られたようで、ほっとする。探春はやはり、目が高い。

「何もかも、リリーさんとヴァイオレットさんのおかげです」

ユーシスは朗らかに言うし、タチアナも幸せそうに寄り添っているから、この二人は大丈夫だろう。

違法に作られたユーシスは、この世に彼の遺伝子を残すことができないけれど、子供が欲しくなったらタチアナの卵子を使い、誰かから精子をもらえばいい。二人で育てれば、二人の子供だ。

その子たちが大きくなる頃には、市民社会はもっと実験体や強化体に慣れているはず。〝連合〟に武力制圧されていなければね。

ちなみに、あたしが惑星警察本部に届けた金のインゴットは、事件の説明文と共に麗々しく展示され、新たな観光名所になっているという。何でも、その金塊の前で記念写真を撮ったカップルは、必ず結ばれるのだとか。休日になると、カップルの行列ができる人気スポットだという。それはいいけれど、肝腎のあたしにご利益がないのは、なぜなのだろう?

しばらく話してから通話を終えると、ある記憶が甦った。

「そういえば、賭けをしていたんだっけ。ユーシスと、うまくいくかどうか」

「あら、覚えていたの?」

「たった今、思い出したよ」

民間船に偽装した高速戦闘艦のラウンジで、従姉妹に恭しく一礼してみせた。

「こちらの負けでございます。何をすればよろしいですかね? お姫さまの靴でも磨きますか?」

どうせ、品物を欲しがるのではないとわかっている。探春は少し考えてから、にっこりした。

「せっかくだから、あなたの手料理が食べたいわ。今夜、さっそくお願いするわね。フランス料理のフルコース」

「うへえ」

そう来たか。あたしだって簡単な料理ならできるが、フルコースとは。この場合、レトルト物を温めて出すのでは許されないだろう。

「男性を射止めるには、まず胃袋からって言うでしょう? あなたも少しは、お料理の修業をしたら」

と、くすくす笑われた。くそう。自分は賢くて女らしくて、料理が得意だからって。

ナギにレシピ集を出させてメニューに悩んでいたら、探春はラウンジに据えてあるグランドピアノの前に座った。指慣らしの後に流れてきたのは、リストの『愛の夢』。子供の頃から、よく練習していた名曲だ。

あたしも一緒にピアノを習わされたが、地道な練習に耐えきれず、途中で放り出してしまったきり。それよりも、シヴァやショーティを追って遊ぶ方がよかったもんなあ。

あたしはソファに横たわり、レシピ集を腹に載せたまま、クッションの上で目を閉じた。任務で辺境に出る途上だが、しばし甘い旋律に浸るとしよう。こういう時間が、あとどれだけ巡ってくるか、わからないのだから。

「――いいことをしたわね、紅泉。あなたが介在しなければ、彼が初恋の女性と結ばれることはなかったでしょう」

後日、隠居屋敷の麗香姉さまに、ユーシスの件の結末を報告したら、軽く微笑まれて受け流されてしまった。

薔薇の庭園を見渡すテラス席には、桃のような甘い香りが漂っている。ここは常春の気候を保っているから、いつ訪れても、赤やピンク、白や黄色や薄紫の薔薇が咲き誇っていた。小道の左右にはパンジーや忘れな草、アネモネやフリージア。遠くの丘では、乗馬用に飼っている馬たちが、好きに駆けている。無法の辺境にありながら、限りなく天国に近い別天地だ。

「そうかもしれないけど、ちょっとばかり、隣国の姫に王子をさらわれた人魚姫の心境になりましたよ」

異星文明遺跡の研究チーム誘拐を企んだ違法組織を潰した帰り道、千光年も遠回りして帰郷したのは、麗香姉さまに呼ばれたからである。

ここは小惑星都市《ティルス》の勢力圏内にある、目立たない小惑星の一つ。周辺にある何十もの小惑星工場に紛れているし、防衛艦隊も巡回しているから、女の一人暮らしでも不安はない。

小惑星の内側には広大な居住空間が広がり、川の流れる緑地には、鳥や獣や昆虫も棲んでいる。隠居屋敷を取り巻く庭園では、アンドロイドの園丁や馬丁が動いている。数万人は楽に暮らせる生活空間を独り占めとは贅沢だが、それに見合うだけの苦労はしてきている人だ。

「恋愛の押し売りは無理よ。あなたは何でも持っているのだから、男性運まで欲張らなくてもいいでしょう」

麗香姉さまは香り高いダージリンを淹れてくれ、手作りのチョコレートケーキやアップルパイ、何種類ものサンドイッチでもてなしてくれた。

肩に流した艶やかな黒髪、切れ長の黒い目、黄みを帯びた象牙色の肌。白い丈長のワンピースに白い真珠のイヤリングを合わせ、香水は自作の梅花香という、優雅な貴婦人ぶりである。

このたおやかな美女が、優秀な科学者であり、冷徹な戦略家であるとは、他人には信じられないかもしれない。

強運の人でもある。一緒に地球を出発した移民団の仲間たちは、長い年月のうちに事故や事件、不老処置の失敗などで、全員死んでしまったのだから。

姉さま一人が幾多の困難に耐え、不老処置にも成功して、今でも若い肉体を保っている。

ただ、一族の者たちを守り育て、最先端の研究を進めることに忙しく、姉さまはずっと独り身のままだ。浮いた噂すら、聞いたことがない。せっかく若さと美しさを保っているのに、勿体ない。

「まだ、あきらめませんよ。あたしの王子さまは、きっとどこかにいるはずです」

と言い張ったら、姉さまは気の毒そうに微笑み、探春も苦笑しながら言う。

「今度は、小さい男の子を拾って育てたら?」

くそう。あたしが恋人を作るには、源氏物語の逆バージョンしかないというんだな。いずれそのうち、試してみる値打ちはあるかも。

「ところで姉さま、ご用は何です?」

すると、お茶のテーブルをはさんで、黒髪の美女は笑みを薄れさせた。

「シレールのことなの。回復を待っているのだけれど、本人も、浮上するきっかけで見つからないようなのよ」

ああ、そうか。まだ、落ち込んだままなのか。

若草色のドレスを着た探春も、心配顔になる。

「そういえば、補給のお願いの時も、顔を見ていませんでした」

あたしたちの従兄弟のシレールは(正確には従兄弟より遠い親族だが、一族の血縁関係は錯綜しているので、呼び方はどうでもいい)、一年ほど前、年上の恋人サマラを事故で失った。

同じ一族の、上の世代の女性である。あたしたちにとっては、叔母くらいの感じの女性だったので、サマラおばさま、と呼んでいた。

一族にとっても不幸な出来事だったが、この世の終わりではないし、シレールはまだ若い。あたしたちより二十歳ばかり年上だが、一族の中では若手の下っ端である。いずれは立ち直るはずだと思っていたのに、ずっと姉妹都市の《サラスヴァティ》の屋敷に引き籠もって、めそめそしているのだという。

男のくせに、一族を守る仕事も放棄したままとは、何事か。

「ちょっと行って、どついてきましょうか」

と提案したら、隣の席の探春に腕を引かれた。

「乱暴な励まし方はやめて。逆効果よ」

じゃあ、どうすればいいというのだ。

そりゃ、あたしだって、もしも探春を失ったら、この世は闇も同然、生きていても仕方ないんじゃないか、という心境になるだろうけれど。

ただ、その時でもきっと、あたしの肉体は生きようとするだろう。食べて、眠って、動いて、そのうちに、少しずつ回復してしまう。

すると麗香姉さまは、悪戯な少女のように微笑んだ。

「実は、秘策があるの。あなた方には、使者を務めてもらいたいのよ」

「へえ?」

いいですとも、そのくらい。シレールには少女時代、勉強を教えてもらったし、ずっと〝リリス〟の活動に協力してもらってきたのだから。

「それじゃあ、この子をお願い」

姉さまがアンドロイド侍女に合図すると、奥から別の侍女が何かを抱えてやってきた。あたしも探春も、思わず椅子から立ち上がる。

「赤ん坊じゃないですか!!」

ほわほわの赤毛、白い肌、大きな緑の目をした小さな生き物。

それが、ピンクのベビー服を着て、ピンクのおくるみに包まれている。何が起きたのかと、不思議そうにこちらを見上げてくる。ちゃんと見えているのだ、すごい。

「いつの間に〝創った〟んですか!?」

姉さまの新しい〝作品〟だ。

あたしたちも、同じようにして創られたから、わかる。一族の誰かの生殖細胞を土台にしてはいるが、そこに、姉さまがその時点で最高と考える遺伝子操作を施し、胚の形にしてから、人工子宮で育てるのだ。

月が満ちて(地球時代の、奥深い表現だ。地球から五千光年の彼方で育ったあたしたちにも、月経というものがある)、カプセルから出せるようになったら、一族内の適当な夫婦に託して養育させる。

特定の男女の子供というより、一族全体の子供なのだ。それも、あたしたちの誕生後、半世紀を優に過ぎてからの子供。

「女の子なんですね?」

探春が確認すると、姉さまはにっこりする。

「ええ、可愛いでしょう。ダイナというの。これまでの研究成果を全て注ぎ込んだ、優秀な強化体よ。あなたたち二人を合わせたより、有能になるかもしれないわ」

へえ、そうですか。

あたしも探春も、旧型になっていくわけだ。

そのうち、さっさと引退しろと言われるかもしれない。こうやって、より優れた新しい世代が誕生していくのなら。

だからといって、あたしは、自分を改造しようとは思わない。そんな無限競争を始めるつもりは――船や兵器なともかく――自分自身については、ない。あたしは今の自分で、十分に楽しいから。

あたしが灰色の顔の侍女からダイナを受け取り、頭を支えて慎重に抱きかかえると、赤毛のちび助は、機嫌のいい様子で見上げてくる。緑の目の奥には、世界を解明しようとする明敏な知性が感じられた。しゃべれないだけで、頭脳はフル回転している感じだ。

(この人物を信じていいのか? 甘えていいのか?)

と見定める様子がわかる。あたしはどうやら審査に合格したらしく、にぱあ、と笑ってもらえた。よしよし。

ミルクの甘い匂いがして温かく、芯のある柔らかさで、抱き心地がいい。ハンターの仕事なんか放り出して、このまま子育て生活に入ってもいいなあ、と思うくらい。

いや、思うだけだ。

実際には、あたしの役目を肩代わりしてもらうことはできない。あたしほど戦士向きの人間は、そういないはずだから。

「わたしにも抱かせて」

探春がダイナを抱き取り、楽しげにあやすのを横から眺めた。麗しい情景だが、皮肉でもある。ダイナがこの世に誕生できたのは、サマラおばさまが死んで、空席が生じたからだ。

彼女は第三世代の優秀な女性だった。戦闘指揮もできれば、組織運営の実務もできた。第四世代のあたしたちには、良き手本だった。堅苦しいシレールに恋愛指南をして、少しは柔らかくしたのも彼女だ。彼女にべた惚れだったシレールが、簡単に立ち直れないのは無理もない。

――一族に欠員が生じない限り、麗香姉さまは、新たな子供を創らない。一族は、人数を増やさないことを鉄則にしている。一族が、仲間割れを起こして分裂しないように。

本当なら、あたしの両親と探春の両親が一族を抜けた時(彼らはあたしたちの育ての親であるだけでなく、遺伝的な親でもある。一族内では、その二つが一致することは珍しい)、新たに子供を創ってもよかったと思うのだが。

この二組の夫婦は互いに仲が良く、行動力があり、あたしと探春が十八になった頃に、移民団を率いてこの銀河を出ていった。遠く離れた別の銀河に、理想郷を建設するために。

彼らは古い文明とは一切の接触を断つことを決め(〝連合〟の追跡や妨害を恐れたためもある)、自分たちで集めた仲間と共に、二度と戻らない旅に出た。

成功するかどうかは、誰にもわからない。ひょっとしたら、何百年もの旅の後に、凶悪な異文明に出会って、滅ぼされるだけかもしれない。

あたしと探春も誘われたが、あたしたちは残留を選んだ。まだ、このこの文明に見切りをつけるような年齢ではなかったから。

もしも将来、戦いに疲れる時が来たら、あたしたちもまた、この銀河を出ていくかもしれないけれど。

「シレールには、このダイナの養育係を頼むわ。そうしたら、落ち込んでいる暇はなくなるでしょう」

「独り身の男に、赤ん坊を預けるんですか?」

「彼には、教育者としての適性があるわ。それは、あなた方がよく知っているでしょう?」

「……確かに、彼は厳しい教師でしたよ」

自分が几帳面なものだから、あたしのずぼらが許せなかったのだ。

「もちろん、わたしも見守ります。あなた方も、このこの後見人になってちょうだいね。時間がある時は訪ねていって、遊んだり、相談に乗ったりしてやって」

ううむ。あたしたちもいよいよ、下の世代の養育に責任を持つ年齢になったのか。

「では、この子は第五世代になるわけですか、お姉さま」

と探春が尋ねた。

「いいえ、元の生殖細胞が第三世代のものだから、あなた方と同じ第四世代よ。第五世代を創るとしたら、わたしの研究がもっと進んでからのことね。第四世代のあなた方で、強化体としてはほぼ完成しているのよ」

まあ、そうだろう。

あたしは自分の肉体に、不満はほとんどない。

「この先の世代は、もう、人間を超えてしまうかもしれない……でも、どんな風に越えればいいのか、わたしもまだ、悩んでいるの。人類の未来の形は、簡単には決められないわ。というより、決めてはいけないものなのかも」

あたしと探春は、顔を見合わせた。何もそう、無限に進歩を求めなくてもいいだろうに。

人類はまだ、愚かな争いを続けている最中だ。姉さまの科学者としての情熱には、あたしなんかには理解してきれないものがある。

それにしても、五十歳近く年下の妹分とは。

「なんか、一気に老け込んだ気がする。すっかり中年気分になってしまった」

ベビーベッドに寝かせたダイナを見守りながらぼやいたら、探春が笑う。

「とっくに中年よ。年齢相応に落ち着いてくれると、わたしも助かるわ。今度からは、紅泉おばさまと呼ばれるのに相応しい振る舞いをしてね」

うぎゃあああああ。

「だめ。姉さまと呼ばせる。それでいいですよね、麗香姉さま?」

おばさまなんて呼ばれたら、力が抜けてしまう。

「もちろんよ。わたしだって、大ばばさまと呼ばれるのは嫌だもの」

と微笑む麗香姉さま。

「よし!! ダイナ、覚えておくんだよ!! あたしが、あんたに戦闘方面の指導をするお姉さまだからねっ!!」

――この時のあたしたちは、まだ知らなかった。シヴァが〝連合〟に取り込まれ、懸賞金制度の運営責任者、グリフィン役に据えられていたことを。

彼はあたしたちを殺すためではなく、殺さないためにこそ、必死でその役を演じていたのである。

あたしたちは全員、この世界の中で役を与えられていた。あたしに用意されたのは、人々に信頼される〝正義の味方〟の役。

あたしは自分が、自分の自由意志でそうなったのだと思っていた。あるいは、幸運な偶然の連鎖によって、そこへたどり着いたのだと。

でも、そうではなかった。あたしは精神的にも肉体的にも、そうなるように計画されていたのだ。人類社会を裏面から支配する〝超越体〟の手で。

あたしに期待されていたのは、悪の帝国を倒すことではなく、わかりやすい英雄として、市民たちにかりそめの希望を与えること。

そうすれば、中央と辺境に分裂した現在の社会体制がそのまま続く。辺境の混沌の中でこそ、新しい進化の芽が育つというわけ。

神の地位を目指す〝超越体〟にとって、この銀河は『進化の実験場』なのだ。

究極の知性、究極の生命とはどんなものなのか。

いずれは『新たな宇宙の創造』さえ試みるというから、徹底している。この宇宙の終わりを乗り越え、真の永遠を手にするためには、それしかないらしい。

シヴァが愛犬のショーティを知能強化したことも、あたしがハンターとして中央と辺境を結ぶ活動をすることも、全てその計画に沿うことだった。

あたしがようやく巡り逢った王子さま――バイオロイドのミカエルも、その計画の中に嵌め込まれていた。

ミカエルが変貌してしまった以上、もはや、普通の恋人同士になることはできないだろう。

ここまでやられると、もはや怒りや絶望を通り越し、笑うしかない。

よくも、人を駒扱いしてくれて。

だが、あたしはあきらめない。

人間の限界を超えた超知性といえども、全能ではないからだ。その超知性が、いまだ人類の存在を必要とする点で、希望がある。

いつかはきっと、その呪縛を断ち切ることができるだろう。

人類には、無限の可能性がある。たとえあたしが死んでも、誰かが戦いを引き継ぎ、真の自由を勝ち取ってくれるだろう。

その先に、新たな戦いが続くだけでも。

生きることそのものが、絶えざる戦いなのだから。