ソシュールの「言語學」以來、「文字言語」は「音聲言語」に從屬するものとして規定され、結果として、學問的のみならず一般的にも輕視されて來た。

ソシュールは、所謂「ラングの學問」としての「言語學」を創始した。この學問では、言語の持つ性質の一面である記號としての性質に就いて扱ふ事が規定されてゐた。これは、ただ單に「客觀的に扱へる」と云ふ(近代科學の持つ)客觀性への志向が背景にあるのだが、それは當時既存の言語の學問が「十分客觀的でない」事へ反撥したものであつたと言へる。ソシュールは、研究方法として「對象を限定する」事で、客觀的に分析可能な領域のみを扱ふ特殊な學問として「一般言語學」を打ち立てたに過ぎない。

ソシュールの「言語學」で見過ごされた事は、音聲言語の影と規定された文字言語の意義であつた。が、これは一概にソシュールの「罪」と見る事は出來ない。文字言語を音聲言語の影と看做すのは、西歐の傳統的な言語觀でもあつたからである。しかし、ソシュールを日本に移入した小林英夫以來、或種の「勘違ひ」が日本の言語學研究者の間に「定着」してしまつた事實があるのは否めない。

實際のところ、單純に「表音文字」と言はれるアルファベットによる表記であつても「表音的な表記である」と言ふ事は出來ないのであり、英語にもフランス語にも"spelling"――「綴り」と呼ばれる表記の規則が存在する。語に據つて異り、特定の語を指示する一聯の文字列の形式を「綴り」と呼ぶ。これを、傳統的に西歐では「音聲言語の影」と看做して來た。ソシュールが文字言語を、音聲言語と同樣に「記號的なもの」と看做さなかつた事は奇異に思はれる。

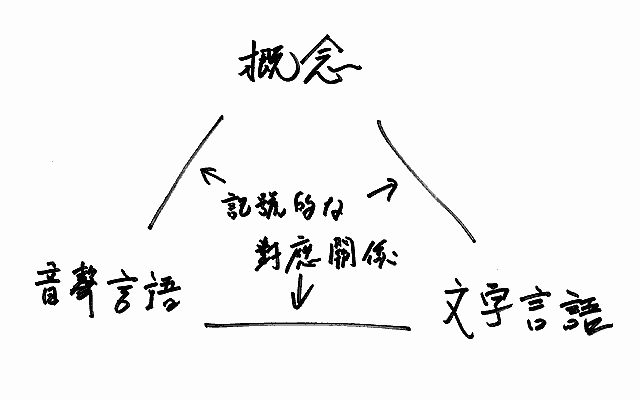

ソシュール的な「言語學」においては、「概念」と記號的に對應するものは「音聲言語」のみであつた。これは、ソシュールの「言語學」を學んだ一部の日本の研究者の誤解に過ぎないとも言へるが、兎も角もこの種の「誤解」が一般的な事實として日本で受容れられてしまつた。ソシュールの日本における紹介者であつた小林英夫は「音聲言語こそが眞の言語である」と「勘違ひ」して表音主義者となつた。西歐の傳統的な言語觀から離れられなかつたソシュールの「限界」を、小林は認識出來なかつたのである。

實際には、概念と音聲言語のみならず、文字言語もまた記號的な對應關係を見出せる。かうした對應關係を前提に、ソシュールの「言語學」も認識され、利用されなければならなかつた筈であつた。特に、文字言語が音聲言語とは獨立し、自律的に發展して來た、と云ふ「特殊事情」があつた日本においては、である。

「音聲言語をベースとした言語觀」は、必然的に「語の紊れ」を認めない。音聲と云ふ當座の用を足す爲の、即座に消滅してしまふ形態の言語では、縮約・省略が當然のやうに行はれる。のみならず、言語使用者の勘違ひ、思ひ違ひが顯れやすい。音聲言語だけを觀、それ自體として機能してゐると考へるならば、慥かに「誤」「紊れ」は「ない」と言ふ事も可能である。が、それは音聲言語の性質として「訂正される事がない」と云ふものが「ある」だけの話に過ぎない。音聲言語には「誤」「紊れ」が當然のやうに表れる、と云ふのは、飽くまで「音聲言語と云ふ領域」の中でだけ言へる「音聲言語の特性」に過ぎない。

ソシュールの「言語學」では、對象・領域の限定と云ふ「方法論」の提唱とともに、具體的な分析がなされた。だが、ソシュールの時點で、完全且つ無謬の研究が完成してゐた訣ではない。寧ろ、「對象の切捨て」によつて見過ごされた事が極めて澤山あつたと言へる。

ソシュールは言語の記號性にのみ着目した。ところが、記號として具體的に指示する對象を持たない特殊な語が存在した事には注目すべきである。英語で言へばtoやfor、日本語で言へば「てにをは」がそれに當る。さうした文章を成立させる爲の文法上の機能を擔つた語は、ソシュールの想定した記號的な機能を持つ語とは、はつきり區別されねばならない。これらの文法上の機能を示す爲に存在する語は、單に概念を直接的に支持する語と區別されなければならない。

これらの文法上の機能を表はす語は、音聲言語に於ては屡々縮約・省略される。ところで、音聲言語と文字言語とは、やはり別々のメディアを利用する言語として、嚴密に區別されなければならない。縮約や省略は、飽くまで音聲言語における特性である。一般的な言語に於ける性質として觀てはならない。

一方の文字言語で、かうした文法上の機能を表はす語は、省略され難く、省略されても省略である事が屡々明示される傾向がある。殊に英語では、do notがdon'tになるやうに、省略形がアポストロフィで明示される。慥かに、日本語で「わたしは」が「わたしや」になる時、書き言葉でも省略として明示されないが、これは膠着語としての特殊な性質として分析されるべきであらう。

日本語に於ては、かうした省略を文字言語で用ゐないのが正式である事には、注意しなければならない。「わたしゃんなこたしたくねーんだよ」式の書き方は、普通はしない。「私はそんな事はしたくないのだよ」と書くのが普通である。

ここに、文字言語の特性として、「文法上の機能を擔ふ語を(省略した時は明示する一方)一般には省略せずにはつきり書き表はすのが普通である」と云ふ事が言へる。

既に述べた通り、音聲言語と文字言語とでは、利用するメディア(媒體)が異る。從來、この事實を單純に解釋して、文字言語を「音聲言語の影」と看做して、それ以上の考察を省いて來た。その爲に文字言語の多くの特質が切捨てられた。現在に至るまで、音聲言語至上主義とそれに基づく表音主義が、殊に言語學の研究者の間に普及してゐる所以である。

しかし、記號的な對應關係において、價値の高低は設定し得ない。記號的な立場から見ても、概念・音聲言語・文字言語の間に價値的な上下はあり得ない。從來の、文字言語と音聲言語との間に價値の上下を設定する舊弊な構造は、分解され、相對化されなければならない。そして、見失はれた文字言語の價値を改めて認識しなければならない。

以上の觀點から、我々は言語の檢討をし直すべきである。もちろん、既に一部の研究者にはこのやうな見方による言語の檢討がなされてゐる筈であり、また、或意味、かうした發想自體が認められてゐなかつた以上、改めてなされる檢討が即座に完全なものとならない事はある筈であり、その何れの可能性をも現在のところ「あり得る」として認めねばならない。だが、今は筆者の手間と暇の都合で「當座の檢討」を「取敢ず」の形で行はなければならない。

音聲言語は、一度表現されたら、その瞬間に消滅する。一方、文字言語は、表現されてから繼續的に存在する。この「繼續的な存在」と云ふ基本的な事實から、派生して、幾つかの特性のある事を導き出せる。

まづ、文字言語による表現は、保存される。長期に亙つて、繰返し見られる。もちろん、匿しておかれる事もあり得るが、可能性として、複數囘の閲覽が考へられる。保存の觀點から單純に考へられるのは、書かれた時點での表現は、その時點での規則に從つたものであり、讀まれるのが後世でも、書かれた時點での規則に從つて解釋されるべきものである。

ところが、我々が古典を讀む際に覺えるやうに、自分が用ゐるのと異る規則に從つて讀む事は、不自然である。規則は長期に亙り保存されるのが望ましい。そして、さうした規則は、一面では記號的な語彙の不變に依存し、他面では文法の不變に依存する。語彙に關しては、語彙そのものの記號的性質によつて、意味の變化は容認される。

一方の「文法の不變」は、より重要であると考へられる。「てにをは」の類は、さうした文法の機能を擔ふ。「てにをは」の類が變化しない事は、後世の人間にとつて、過去の文献を理解する上で、技術的な問題を幾分なりとも解消するものと言へる。但し、より複雜な概念を表はす爲に語彙が複雜化するやうに、複雜化した語彙を結合する「てにをは」も、時代と共に複雜化する。それでも、或種の「てにをは」は、根本的な文法上の機能を擔ふ語として、本質的な部分で變化しない事が望ましい。ところで、かうした不變の性質を持つのは、文字言語である。再歸的な言ひ方であるが、文法を保存する爲には、文字言語を保存する事、就中、文法上の機能を持つ語を保存する事によつてのみ實現出來る。

次いで、保存され、觀返されると云ふ事は、訂正される可能性がある事を意味する。訂正は、良い言ひ方をすれば修正であり、惡い言ひ方をすれば改竄である。何れにしても、或種の價値觀に基いた「より正しい表現」の追求である。

音聲言語では、即座に消滅する音聲と云ふメディアを用ゐる爲、反省や修正が決してなされない。或は、「言直し」があり得るのみである。既存の表現に、修正事項が追加されるのみである。既存の表現自體に上書きして修正がなされる事は、音聲言語ではあり得ない。それは、文字言語でのみなされる事である。

文字言語では、かうした「正しい表現への志向」が一つの特性として認め得る。ここで矢張り再歸的な言ひ方をするが、志向の目的として存在する「正しい表現」は、文字言語では積極的に認められるべきものである。音聲言語で「誤」「紊れ」を「認めない」既存の立場の人の間ではこれまで、文字言語にも「誤」「紊れ」を認めては「ならない」として來た。音聲言語と文字言語とを嚴密に區別する立場からは、かうした兩者を混同した考へ方は否定されねばならない。

「より正しい表現」を志向する文字言語において、「誤」「紊れ」は「ある」と言はざるを得ない。が、ここでその「正しい表現」を安易に規定する事は止めておかう。具體的な「正しさ」の定義は、別項に讓る。ただし、それが「音聲を正確に寫す事」でないのは言ふまでもない。文字言語と音聲言語とは嚴密に區別されるべきである。「音聲を正確に寫す」だけでは、音聲言語を特性ごとそつくりそのまゝ文字言語に持込む事にしかならない――と言ふより、橋本進吉博士が指摘した通り、それによつて表現されたものは、文字言語の表現ではなく、發音記號による「音聲の記録」である。