|

|

| �@ |

�u���E�̏��_���v�i�u�t�@�t���G���j�u�����̍l�@

�@ |

�ሤ�Q�̃j���[�X����

�u�㍕���Ձv�j�ɒ��Â���@�v���W�F�N�g�ϔ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2016�N02��29��(��)

�@�����̎p�����Ƃ��������I�i�����ꂫ�A�ʏ́E���_�j�⍑���ŌÂ̖����������o�y�������Q���v���������㍕��̍��j�Ձu�㍕���A��Ձv�̐������p������������s�ψ���Q�W���ݗ�����A����_�������P�Z���^�[�i�����㍕��j�ŏ�����������B����@�钬���́u�i��Պ��p�́j���ɂƂ��ďd�v�Ȗ��B�O�����ɐi�߂Ă��������v�Ƃ��Ă���B

�@�ψ���͒��c�⌧���O�̌����҂�P�R�l�ō\���B�u���_�̗��A��v���W�F�N�g�ψ���v�Ɩ��̂����߁A��ɍ��쒬���A�ψ����ɍ������L���c��c����I�o�����B

�@���v���W�F�N�g�ł́A����Ղ𒆊j�Ƃ������Â����ړI�ɁA�S���ɎU�킵�Ă���o�y�����̏W���ۊǑ̐��̐�����i�߂�B�o�y�����̏����I�ȍ��̏d�v�������i�d���j�w�������ɁA�����ό��Ȃǂɂ����������j�B

�@�����ɂ��ƁA����Ղ̏o�y�����͂���܂ŏd���̌��ɋ������Ă������A�������̔�����w�|���̔z�u������Ă��炸�w��Ɏ���Ȃ������B�Q�O�P�T�N�܂łɂ��̂Q�_�̓N���A���A���݂͋⎼�x�Ǘ��Ȃǎ��������S�ɕۊǂł���ꏊ�̊m�ۂ��ۑ�ƂȂ��Ă���B

|

�@��f�̈ē��`���V�������ɓ͂��A11��3���̍u����ɎQ�����܂����B���́��������P�Z���^�[��́A�J�����ɂ͉���t�̎Q���҂Ŗ��߂��܂����B�ȉ��ɍu���̗v�|���ڂ��܂��B

|

| |

�y���E�̏��_���z�[�i���W����蔲���j

�@���z�ƔN��

�@�i�O���j

�@���[���V�A�ł͏��������́A���V�A�����i�}���L�i�E�S���j��42,000�N�O�A�h�C�c�i�z�[���E�t�F���X�j��35,000�N�O�A�t�����X�i�u���b�T���u�[�C�j��35,000�N�O�ɒa�����A�V�x���A�܂Ŋg�U�����B���̕��z�́A����O���ɂ͖k�܂S�O�`�T�T�x�̊���n�Ɍ����A�A�t���J�A���A�W�A�A��E����A�W�A�ɂ͍L�����Ă��Ȃ��B������ɂ͍Ēa�������������́A��L�̒n�������łȂ��A���u�@���g�A���{�ɂ������B�k�܂R�R�`�R�T�x�Ɉʒu������{�̗�́A���[���V�A�N���Ƃ���ɂ́A���Ԓn��̗Ⴊ�F���ł���̂ŁA�^�₪����B

|

��l�@�P�@���������̏o�y�́A���́A�㍕���Ղ����Ȃ̂��H��

�@�㍕���Ղ���o�y���ꂽ����������_��́A�E�}�̂悤�ɕ���Ȑɍ��܂ꂽ�g�ꕶ�̃r�[�i�X�h�ƌĂ�A�}�X�R�~�Ȃǂł��Z���Z�[�V���i���ɑ����ꂽ�̂ł������A���̂��A������{�̓ꕶ��Ղł����قǂ̊S��������Ȃ��܂܂Ɍ��݂Ɏ����Ă���̂ł��B���̎��́A��L��v���W�F�N�g�ϔ�����̎�ӂɂ��q�ׂ��Ă���悤�ɁA���Ƃ��Ă̈ʒu�Â������Ȃ��������Ƃɂ������������̂ƍl���܂��B

�@���̎��͂��Ēu���A�������^��Ƃ���̂́A���{�e�n����o�y����閄���l���Ƌ��ɏo�y����ē��R�́A�������o�y����Ă��Ȃ����Ɉ�a��������܂��B�ȉ��ɏq�ׂ�ʂ�A�����̐����͋��Ί펞�ォ�痘�p����Ă������͑O�q�̏o�y�╨����]���邩��ł��B�܂�A�ܓx�̍����n�悩��o�y����Ă���Ƃ��������B�����āA���{�ւƃz���T�r�G���X���ړ����Ă��������́A���̐��������ɑ�X���p����Ă����o�܂�������Ƃ������ł��B

�@�����̋^��́A��L�搶�����^��Ƃ͈���āA���{�ł̏o�y�Ⴊ�������Ɍ���܂��B���́A���オ�i��ɓ����ꕶ��Ղ��瓯�l�̗p�r�ł���y��i�e�n����o�y����Ă���g�ꕶ�̃r�[�i�X�h�Ƃ��Ă��j�Ƃ��ďo������̂��낤���E�E�E�Ƃ������B

�@�����ŏ������i���Ƃł͖����̂ŁA�g���킲�Ɓh�ł���j�l���o�������_�͈ȉ��̍e�ł��w�E����Ă���Ƃ���A��y��́A���҂̖����̍ۂɈꏏ�ɑ���ꂽ���̂ł���A�{�����I�͏o�Y���ɗ��p���ꂽ������Ƃ������p�ړI�̈Ⴂ�ɂ���E�E�ƍl���܂��B

�@�܂�A���オ�i��Ő����I�̏���������K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ��������l���̕ω��i�i���H�j�ƁA�ꕶ�����ւƐi��ł����������]����̂ł͂Ȃ����낤���B�܂�A�Ӑ}�I�ɖ������Ă����y��Əo�Y���ɗ��p���Ă��������I�Ƃ̈Ⴂ���o�y��̈Ⴂ�ł͂Ȃ��̂��E�E�Ɛ���������̂ł��B

�@ |

| |

�@���������̗p�r

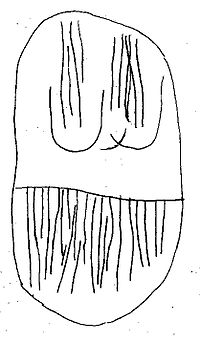

�@������Ί펞��O���̏��������́A������5�p����15�p�قǂ̏��^�i�����ʂŁA���[�E�c����E������������Ă���A�D�w������킵�Ă���Ƃ݂Ă悢���낤�B���[�̈ʒu�͒Ⴍ�A�㉺�E���E�E�O��Ώ̌`�̖a���̂��`�ԓI�ȓ����ƂȂ��Ă���B��Ɉ��肵�߂�̂Ɍ������`�ł���B

�i�����j

�@�㍕���A�̂S�w�i��11,000�N�O�j������E�����q���L�i�^�J���K�C�j���o�y���Ă���B�����ł�20���I�܂ŔD�w�͎q���L�����肵�߂ďo�Y���Ă����B�q���L�͏����킷�Ȃ킿�o�Y���̏ے��ł���B���[���b�p�ł���35,000�N�O�̃A���V�[�E�V�����E�L���[����O���}���f�B����q���L���������Ă���B�����̓y�n�Ől�ނ��������тĂ����ɂ͑��Y���d�v�ȏ����ł���B���������́A�D�w���o�Y���Ɏ�Ɉ��肵�߂���̂ł������Ǝ��͐��肷��B

�@ |

��l�@�Q�@�l�ނƐ��B��

�@�˂��ݎZ�I�ɔ����I�Ȑ����ő����ė����l�ނ́A���̚M���ނ⓮���B�Ƃ̍��قB�����ɔF�߂邱�Ƃ��o����̂ł��傤�B�l�ވȊO�́A���̏Z���ł̋��e�ȏ�ɂ͑��B���Ȃ��̂����R�̐ۗ��Ȃ̂ł����A�l�ނ͏Z�������x�z���Ă����̂ł����B���̍ŏ������R�ɉ𑀂鎖�������̂ł��傤�B�T�����̗ސl�����M�т̒n�悩�甲���o���Ȃ������ɂ��ւ�炸�A��X�̐�c�͋ɖk�܂ŏZ�����ڂ��ĔɐB���Ă����̂ł����B�����ɁA�l�ނ͊��ɓK������p��g�ɕt���Ȃ���A���炪���Z�o����悤�Ɏ��R�������x�z���Ă����̂ł����B�܂�A�H�������R����^������܂܂Ƃ��铮���B�ƈ���āA���������ŐH�������o�������\�ƂȂ����̂ł����B

�@���̂悤�Ɉ��肵���H���̒��B�ɂ���āA���ɍ��E����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����l�ނ́A�Ƒ��������鎖�ɂ��}�C�i�X�v�f�������Ȃ�܂����B�w�ǂ̓������������R���̕ω��ɂ���Đ��������E�����̂Ƃ́A���̍��͗�R�ł��B�Ⴆ�Γ����M���ނ̒��Ԃł��A�D�P����o�Y�܂ł̊��Ԃɍ�������܂����A���܂�Ă���Ƃ藧������܂ł̊��Ԃɂ���������܂��B�呐���̒��Ő��܂ꂽ���H�������A�����A�l�ԂƓ��l�ɕ����n�߂�̂Ɉ�N��������Ƃ�����A�e�͑�ςȋ�J���������܂��B�ނ炪���܂�ĊԂ��Ȃ��A�����o���A�����n�߂�̂͂���Ȃ�ɗ��ɓK���Ă���̂ł��B

�@�W�c�Ő��������āA�����̌���������R�ɑ��鎖���o�����c�A��ѓ���Ƃ����������ɓ��ꂽ��c�́A�₪�ē��������̒��_�ɌN�Ղ����̂ł����B�����āA�_�k��q�{�̊J�n�����[���V�A���烈�[���b�p�̒n��ł́g�V�Ί펞��h�ւƐi��ōs��������A���{�ł͑O�L�n����ꑫ�O�ɁA�ꕶ�y��̔�������Ɉꖜ�N�ɂ��y�ꕶ����ւƔ��W���Ă������̂ł��傤�B�����Ȋ��ւ̓����ł��B

�@ |

| |

�@���������̈Ӌ`

�i�O���j

�@���Ί펞��̏��������̐����Ɗg�U�́A�A�t���J�N���̐V�l�z���E�T�s�G���X���k���̍��ܓx�n���ɍL�����Ă������O�Ղƈ�v���Ă���A�����ے��̓z���E�T�s�G���X������n�ɓK�����Đ��ݏo���������I���u�ł���B�����āA�Y�炪�j�����Ƃ̏W�c�s���̈�ł��������Ƃ������Ă���B

�y2016�N11��3���A�u���E�̏��_���v�i�u�t�@�t���G���j�u�������z

�@ |

| |

��l���̖閾���͐��˓��C�����

|

�@�E�Ɍf�ڂ����̂́A�u�㍕���A�v���ӂ̈�Ք��@�����ɂ��Ă̐V���L���ł����A�����ʼn����ɂ���܂����A�O��́ሤ�Q�̌Ñ��ŐG�ꂽ���˓��C�ւƂ���ė�����X�̑c��ɂ��ĐG��邱�ƂƂ��܂��B

�@���ɐG�ꂽ�Ƃ���A��X�̑c�悪�i�E�}���ۂ�ǂ��Đ��˓������i���˓��C�́A�����L��Ȗ~�n�ł������j�Ő������Ă������Ƃ́A���˓��̓��X���甭�@���ꂽ��Ղ�A���˓��C�̊C�ꂩ��i�E�}���ۂ̍����t�̖ԂȂǂɂ���Ĉ����グ���邱�Ƃ�����A�e�Ղɐ�������܂��B

�@�������A�ŏI�X�����I���g�ꕶ�C�i�h���o�Đ��˓��Ő������Ă������Ղ͊C�̒�ւƒ���ł��܂��Ă��邱�Ƃ��܂��]���܂��B���܂��܌��݂͓��ƂȂ��Ă��܂����R�ԂɁA�ꕶ�l�̍��Ղ��c����Ղ͔��ɋM�d�Ȃ��̂ƍl���܂��B

�@�܂��A�ꕶ�C�i�ȍ~�̎c���ꂽ��Ղ̏ꏊ�́A���݂̎������̏Z���Ƃ͂��قǕς��Ȃ����̂ƍl�����܂��B

�@���������߂āw�ꕶ�C�i�x�������グ��̂́A�l�����̓ꕶ��Ղ������̑唼�́A�n���ė������Ί펞��̐l�X����ɓ��ꂽ�����|�ꕶ��������ɓ��ꂽ��ɁA���˓��C���C�ɂ���Ċu����A�l���Ⓡ���啔�Ɏ��c����Ă��܂������Ɏn�܂�܂��B

�@�����Ƃ��A�C�m�V�V���C��n���ē��X���s�������邱�ƂɗႦ��܂ł��Ȃ��A��X�̑c��ƂČ������̓��ɓn�鎖�́A��J�͂��Ȃ��������̂ƍl�����܂��B�܂�A���˓��̐l�X�͌Ǘ����ĂȂ��������A�l���̐l�X���{�y�Ƃ̊ԂŌǗ����Ă��Ȃ��������͖����ł��B�܂�A�ꕶ�����̔��W�ɂ͒n��I�𗬂������K�{�ł������Ƃ������ł��B

�@���āA���˓��ɎU����Ղ��甭�@���ꂽ�Ί�ɁA�Ŗʒ������{�����Ίj����K�i���̍��������̗��Ђ�A���I�ɔ�������Z�@�́A���˓��Z�@�ƌĂ�A���̋Z�@�ō��ꂽ�i�C�t�`�Ί�́A���{�i�����j�^�i�C�t�`�Ί�ƌĂ�A���˓��E�ߋE�n��Ő�������������Ă��܂��B

�@���̃i�C�t�`�Ί�́A������Ί펞��i��3��5��N�O����1��3��N�O�j������t����Ί�ŁA�܂�A���̌�ɓꕶ�����ւƑ������ƂȂ�܂��B

�@�����ŏ����̋^��́A�ꕶ�C�i�ȑO�Ɏl���R�n�̉��[���ւƐi��ōs������X�̑c��̎��ɂ���܂��B

|

|

����ɂÂ��� |

| |

|