|

|

愛媛の考古学(長井数秋著)≪愛媛文化双書:45≫からの考察 |

|

| 著者の長井氏は、当書を以下のあとがきで結んでいますので、抜粋・紹介し本稿を始めます。 あとがき 愛媛県内にも、全国に誇ることのできる埋蔵文化財や、考古資料が多く存在します。今回は、それらを紹介し、愛媛の考古学の特色や問題点についても、触れましたが、決して満足できるものではありませんでした。例えば、縄文遺跡立地からみた瀬戸内海の海上交通や、縄文海進問題など、弥生時代では、瀬戸内海沿岸に立地する高地性遺跡と邪馬台国との関係、古代では、久米周辺から発見されている官衙群や来住廃寺等、更に古代山城である永納山城の性格などについても、もう少し掘り下げて検討する必要があったのではと思っています、 加えて、発掘調査のエピソードなども紹介しながら、話を進めるべきであったのではと反省しています。次の機会には、編年体的記述ではなく、問題点ごとの紹介や見解を述べてみようと思っています。 以下略。 |

|

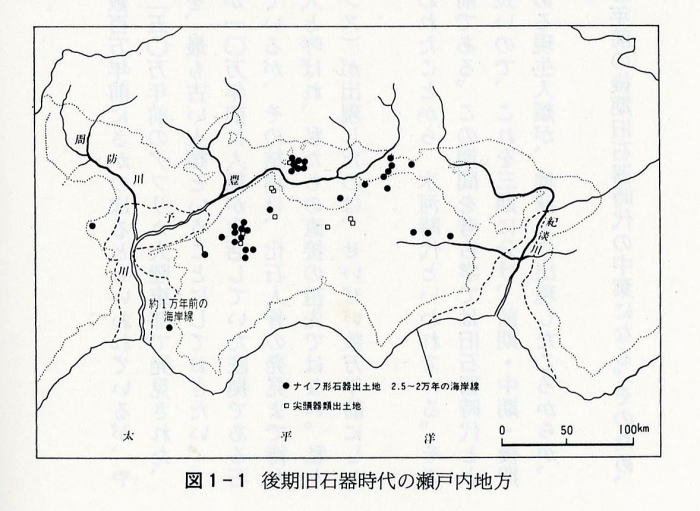

| 気候と地形(p2〜) さて、愛媛に人々が住み始めた二万五〇〇〇年前は、最後の氷河期であるウルム氷河のころで、南極や北極、それにユーラシア大陸北部や北アメリカ大陸北部は、厚く氷に覆われていた。空から降る雪は氷となって大陸に積もり、海洋に流出しないため、海水面は現在よりも約100㍍から130㍍低くなっていた。現在の瀬戸内海はそのほとんどが100㍍以内であるので、海ではなく大きな盆地となっていた。(中略) 瀬戸内の燧灘、斎灘、安芸灘、伊予灘、周防灘は広大な盆地となり、盆地底の一部には湿地が残っていた。盆地は降水量が少ないため樹木は十分育成せず、その大半が水草の繁茂する草原となっていた。気温は現在よりも八度程度低く、四国山地や中国山地、それに盆地中にそびえる山々は、コメツガ・トウヒ・マツなどの針葉樹林帯となっていた。(以下略) |

|

愛媛の考古学(長井数秋著)≪愛媛文化双書:45≫より |

|

| 上掲の地形図は、四国を中心にした最終氷期の時期に当たる2,5万年〜2万年前(実線)及び、間氷期へと向かった1万年前(点線)の海岸線を推測した図ですが、≪紀淡川≫とか≪周防川≫と合流した≪豊予川≫が太平洋へと流れ込んでいる様が窺えます。この頃は、四国も九州も本州と繋がっていたようです。 |

|

ナウマン象のきた道(p3〜) 四国や九州は朝鮮半島と陸続きであったため、ユーラシア大陸に生息するナウマン象やオオツノジカ・ヘラジカなどの大型獣が、餌である豊富な水草を求めて瀬戸内にもやってきた。(中略) 原生人類は、食料となる大型獣を追って朝鮮陸橋を伝って、瀬戸内盆地にもやってきた。それが約二万五〇〇〇年前の愛媛の最初の住人である。 約一万五〇〇〇年前になると、厳寒の氷河時代も終わりにちかづき、地球は少しずつ温暖になった。それに伴って、北極や南極などの氷河も溶けだし、海水面が毎年約一センチメートルずつ上昇した。そのため、瀬戸内盆地にも一部海水が進入しはじめ、佐田岬半島北部から松山付近に近い伊予灘周辺は、すでに海化していたといわれている。瀬戸内盆地の海化は、ナウマン象などの餌である水草の繁茂する草原が減少することを意味している。そのため、大型獣は餌である水草を求めて、山麓台地に移動を余儀なくされた。(中略) 広大な草原に生息していた大型獣は、身を守るため牙や角が大きく発達していたため、針葉樹林地帯では行動が束縛され、それらが原因となって、一万二〇〇〇年前には滅亡への道をたどったといわれている。その最後のオオツノジカの骨の一部が、東宇和郡城川町(現西予市)穴神洞遺跡八層から発見されている。(以下略) |

|

| 上述の文章に記されている二万五〇〇〇年前から、一万二〇〇〇年前の一万三〇〇〇年間に及ぶ気候変動とそれに伴う地形や環境の変化が祖先に及ぼした影響は測り知れません。環境の変化は、針葉樹林が後退してやがて、広葉樹林が繁茂することとなります。また、植物だけじゃなくてそれらを食糧にしていた動物にもその影響が顕われます。それに伴って、私たちの祖先の食生活も変わらざるを得ません。そればかりか、大陸の端っこの島に取り残された形となった祖先は、長い長い流浪の旅には終わりを告げ、九州、四国、本州のそれぞれの島での狩猟採集に励まざるを得ませんでした。 |

|

≪考察1 何故?日本の島々に猿は住みついたのか?≫ ニホンザルは屋久島から青森まで生息しています。過去何度かの氷河期の朝鮮陸橋があった時期(直近は20万年前と云われる)にユーラシア大陸から次々に動物たちは餌を求めて移動してきたと考えられています。猿を初め、温帯系の動物達はこのルートで辿り着いたものでしょう。一方、北方のカラフトからのルートも存在していました。しかし、本州のツキノワグマ・ホンドジカと北海道のヒグマ・エゾジカに代表されるように、明確にその生息域が区別される動物が存在します。このことは、渡って来たルートの違いだけじゃなくて、渡って来た後にその環境に適応してきたからこそ、絶滅を免れてきたとも云えます。これらの動物の移動は、はるか以前の、恐竜の移動と同様に環境の変化とともに、植物を餌とした草食動物の移動に伴って、肉食の動物もそれに従って移動したものと考えられます。 ここで標題の、小生の考察についてです。温暖だった時期(間氷期)に大陸から渡って来たニホンザルの先祖は、現在までには何度もの氷期を乗り越えてきたものと考えます。地球の歴史から云えることは、環境の変化により絶滅する種は数多く存在しています。もともと、寒冷地だった緯度の高い地域(ヨーロッパや北アメリカ)へと移動しなかった(出来なかった?)サルの先祖たちが移動先の日本列島での環境変化に適応して生き延びたことと、我々の先祖が同じく、日本列島に取り残され“縄文文化”を作り上げたこととは、何らかの関連があるのでしょうか?否、小生は、この適応能力(進化)こそ、縄文文化の謎の解明へと繋がるものと考えるのです。 配給元であるはずのユーラシア大陸の端っこの朝鮮半島では絶滅してしまっているのに、日本列島で種を受け継いでいる動物は、サルだけに留まりません。一方、日本列島に留まった結果、環境に適応しきれず絶滅してしまった種も、当然、存在します。地球環境の変化→植生の変化→動物の進化という巡り合わせは、偶然では無く必然と思います。つまり、地球環境の変化により、変化に対応出来るように進化するか、はたまた、対応できないままに絶滅の道を辿るかの岐路は突然にやって来るものです。 同じ北半球のヨーロッパ南部とは大して変わらない緯度の日本列島にも関わらず、サルの生息する環境でいられるのは、太平洋に面し黒潮という暖流が流れている事も大いに関連するものと思われます。また、春夏秋冬という季節の移ろいや、海から3,000mの山々が太平洋側と日本海側を東西へ隔てています。また、初夏から晩秋にかけて台風の通り道となる九州から、亜寒帯と云われる北海道までの気候の変化が大きなことも特徴です。つまり、寒冷な地を好む植物が高地へとあるいは緯度を上げて、温暖な気候を好む植物は南向きの海辺へとまた、緯度を下げた地で生育しているように、動植物を問わず、それぞれが環境順化しているのは当然の事でしょう。 本州南部や四国以南の太平洋に面した海に潜れば、温帯の海に眠る宝のサンゴに出合えるし、北アルプスの万年雪が残るハイマツの下では、氷河期の生き残りとも云われるライチョウにも出合える豊富な自然が今もあります。 |

|

| 旧石器時代の終焉(p12〜) (前略)石槍が出現するのは約一万五〇〇〇年前であり、これを尖頭器といい、土器の出現と歩調をあわせるように発達するものが有舌尖頭器である。有舌尖頭器はその形態から四段階に分けられ、その変遷過程から編年的位置づけが行われている。尖頭器は、土器を伴わない段階から、次の縄文時代草創期の隆起線文土器を伴う段階にかけて発達し、四国地方にも広く分布している。尖頭器は隆起線文土器の段階を境として、木葉形尖頭器と有舌尖頭器へと分化し、約一万年前に縄文文化特有の石鍬にその地位をゆずることになる。 縄文時代(p13〜) 縄文時代と旧石器時代の違いはいろいろあるが、最も異なる点は土器の使用の有無であり、これに続くものが弓矢の使用の有無であろう。土器は約一万二〇〇〇年前に発生したといわれており、すでに四国山地でも使用が確認されている。この土器は、約八〇〇〇年前から土器表面に網目の文様がつけられていたことから、縄文土器と呼ぶようになった。縄文土器は一万二〇〇〇年前から二五〇〇年前にいたる一万年間使用された。そのため、縄文土器が使用されていた時代という意味で、この時代を縄文時代とよんでいる。(中略) 縄文時代のはじめころは、氷河時代のナウマン象やオオツノジカなどの大型獣は、ほとんど死に絶え、それにかわってイノシシやシカに代表される中型獣や小動物が繁殖するようになる。中型獣の出現は、亜寒帯性針葉樹から温帯林であるブナ科のカシ・クリ・コナラやクルミなどへの林相の変化と密接な関係がある。ブナ科の樹木は堅果を生産するが、これが中型獣の餌となるからである。堅果はなにも動物の餌となるだけではなく、人々の重要な保存可能な食糧となり、採集が盛んに行われるようになり、生活も大きく変化した。(後略) |

|

次に引用するのは、≪気候と人間模様≫としてアップされているサイトからの借用です。 |

|

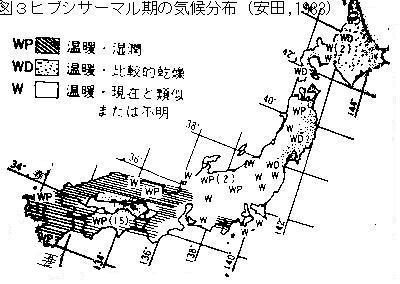

≪気候と人間模様≫ 2 縄文海進時の気候 今の陸地は当時海だった! 日本の縄文時代は,約1万5000年前最後の氷期が去り,1万2000年前ぐらいから始まった間氷期に合わせるように,開花していった。 ヒプシサーマル期は最も温暖で,今より2〜3℃気温が高くなっていたと推定されている。 日本列島では,世界の氷床が融けたことにより 海面が上昇し,海水が内陸部まで侵入していった。 関東地方では海岸線が現在よりもはるかに内陸まで侵入していたし,富山湾にみられる埋没林などのように,大陸棚が海に水没したところがあった。 日本ではこの温暖な時期を縄文海進とよんでいる。(中略) 最近の発掘調査(北海道恵庭市のカリンバ3遺跡)により,ホオジロザメの歯を用いた装飾品が発見された。約3000年前の北海道の海にはホオジロザメが生息していたとすると,この当時,北海道太平洋側の海は温かく,黒潮が北海道まで北上していたものと推定できる。 ヒプシサーマル期の日本の気候を調べたものがある。図3は,日本国内の花粉分析から得られたデータをもとに,この期間の乾湿状況を図示したものである。  この図からヒプシサーマル期には, 北海道から東北地方の太平洋側は温暖・乾燥化していた 近畿地方以西の西日本では,瀬戸内海を除いて温暖・湿潤であった ことが分かる。 また,東北地方の日本海側および関東地方と中部地方の乾湿状況は現在とあまり変わらなかったと推定されている この気候の違いは同じ縄文人でも食文化や生活習慣に日本の北と南西でどのような違いになって現れていたのであろうか。気候が人間に影響を与える意味で興味のわくところである。 関東以西の縄文人は主にコメ,ムギ,木の実を食料にしていたことが, 一方,北海道の縄文人は海産大型動物を食料にしていたことが, 人骨のコラーゲンの炭素・窒素同対比の分析により推定されている。 また,遺跡の発掘調査から 西日本には照葉樹林が発達し, 東日本は落葉広葉樹林が発達していた。 上に述べたことと関連して, 西日本では大規模な環状集落は存在した形跡はないが, 東日本には大規模な集落が各地に出現した。 これは落葉広葉樹林は木の実の採集量は照葉樹林よりも多く,生産性が高く,大規模な集落が可能であったからだと推定されている。 ところで縄文時代の日本は,均一化した文化圏ではなかったと考えている。その根拠は気候風土の違いは,生活習慣や文化の違いに反映されるからである。 今後の研究に期待したい。 (以下略) これを編集するにあたって参考にした文献は以下の通りです。ここに掲載した図も これらの書物から拝借しました。 「気候変動」日経サイエンス社 「気候変動」東京堂出版 「地球温暖化を防ぐ」NHKブックス 「縄文世界の一万年」集英社  |

|

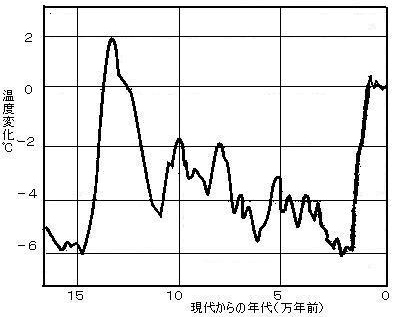

| 前掲の気温変化のグラフを引用したのは、『何年前がどうだった』などと言葉で云っても説得力に欠けると思ったので、取り上げたのでした。しかし、これとてそんなにも説得力があるデータだとは思えません。まず、どこの地点の平均気温なのかも判らないのです。現在の日本列島(本土を対象としても)で人が住む地域は、鹿児島から北海道があり、海抜0mから1,000mを超える町さえあります。前記から、ここで小生が目を付けたのは単に温度差でした。15万年前から13万年前及び、2万5,000年前から1万5,000年前の急激な温暖化です。ここでは、本題と逸れるので、15万年前の件には触れません。 | |

| ≪考察2 氷河期に於ける氷期と間氷期がもたらしたもの“照葉樹林・落葉広葉樹林”≫ 外的要因の如何に関わらず、温暖化あるいは寒冷化による植生の変化という地球環境の変化が、それを糧とする生き物の住環境にも影響を及ぼしたのでした。住処を替えることで生き延びることが出来る間は、移動を繰り返したのでしょうが、移動する場所を見付けられないまま食料が絶えた時、それは死を意味します。温暖化により絶滅に至った大型獣は、食料が無くなったのが絶滅の直接の原因と考えられます。なぜなら、高山に追いやられたライチョウやイワナ・ヤマメは氷河期の生き残りと云われているからです。尤も、高山では大型獣が生き延びるだけの豊富な食糧を得れるとは思えません。 さて、植生の変化は林相を替えていくこととなります。現代日本では、大規模な植林が行われていて殆ど自然林を見ることが出来ません。しかし私たちは、シカ・イノシシ・サル・クマ・タヌキ・ウサギなどの生態系を身近に知ることが出来ます。それらの動物たちがこの季節は何処で何を食べて、どのような生活をしているのかも知っています。それら動物たちが餌を得る場所は前項の“縄文時代”で引用したとうり照葉樹林や落葉広葉樹林です。その餌となるのは、クルミやクリなどの堅果なのです。 そして、われわれの祖先も先に述べた大型獣の替わりに中型・小型獣を狩りの対象とせざるを得なくなりました。また、それらの動物たちが餌としたクルミやクリを私たちの祖先も主食とすることとなったのです。この、照葉樹林や落葉広葉樹林が繁茂する風土こそが、日本列島だったのです。 |

|

| ≪考察3 間氷期がもたらした“弓矢”と“土器”≫ 考察2で述べた様に狩猟の対象が、それまでの大型獣と違って中・小型となると、獲る方法も変わらざるを得ませんでした。ナウマン象などの大型獣と違って、対象が小さく動きが俊敏なために、同じ石器を使っても投げやりから弓矢へと進化したのでした。当然、草原と違って山裾から高山へとまた、低緯度から高緯度へと広がって行く林間へと入って行ったのでしょう。 また前項で触れた“食生活の変更”で余儀なくされた“木の実”を食する上で生み出された『煮る・ゆでる・蒸す』などとともに、発見した“あく抜き”は画期的なものでした。また『保存する』にも適した土器の発明に繋がります。旧石器の時代には直火で肉を焼く方法での食事だったので、この土器の発明による食生活の改善はまた、身近に手に入った貝類などの海産物やイネやアワなどの穀類をも調理出来たのでした。ナウマン象やオオツノジカなどが死滅してしまっても、我々の祖先は“餌を求めての大移動”をしなくて、狭い日本列島で生き延びることが出来たのでした。世界最古の土器の発明は、温暖となった気候風土に豊富な雨が草木を育む事で豊かな森を作り出した日本列島という特殊な環境が生み出したものでした。土器の発明が一万年にも及ぶ“縄文時代”を生み出したのでした。 |

|

愛媛の考古学(長井数秋著)≪愛媛文化双書:45≫より |

|

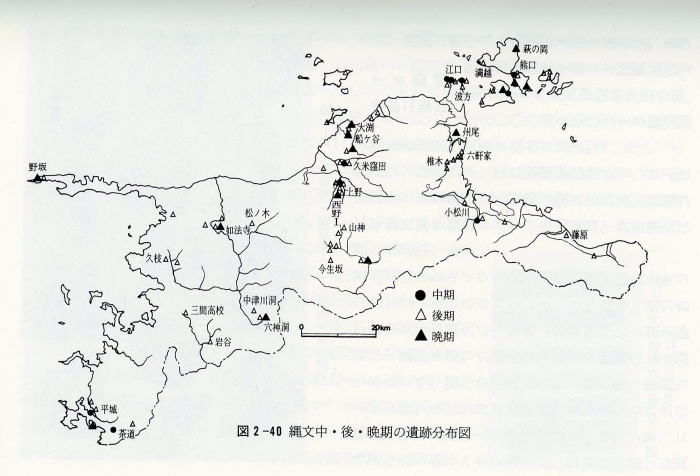

| 縄文海進の謎(p35〜) 約六〇〇〇年前から、海水準面はどんどん高まりを見せ、約五〇〇〇年前には、現在の海水準面よりも五〜一五㍍も高くなったといわれている。これは世界的なできごとであって、我が国も例外ではない。これを私たちは、海が陸地に侵入してきたので、縄文海進とよんでいる。これが事実だとすると、瀬戸内海の海岸線は、現在よりもずっと奥に入り、海から五〜一五㍍の場所までは海であったことになる。ところが、最近の調査研究によって、瀬戸内海や有明海などでは、この縄文海進があてはまらない事実が次々と明らかになっている。それは、県内の縄文前期遺跡の立地をみても確かである。(後略) |

|

| ≪考察4 縄文海進と遺跡群≫ 上記引用の文については、十分に検討されてたものとは思えないので、今稿の冒頭に掲載した『あとがき』のとうり今後の稿を見守ることとしまが、ここでは、小生の考えを以降に述べます。 まず、縄文海進についてはさまざまに云われているようですが、約7,000年前から約5,000年前に海面の上昇のピークとなったという幅があるようです。何故、このように幅があるかについてはここでは言及していませんが、世界各地の緯度の違いや、地域によって年代の特定があいまいな事が要因では無いかと考えます。また、前項の冒頭の“約六〇〇〇年前から、海水準面はどんどん高まりを見せ”という文章は誤りで、最初に引用している“1万5,000年前”頃より“北極や南極などの氷河も溶けだし、海水面が毎年約一センチメートルずつ上昇”し、ピークとなったのが、上述だったというのが正しい見方だと考えます。 前述のように、海水面が一番低くなった約2万年前〜約2万5,000年前頃の海水面が100m〜130mも低くなっていたと考えると、海水面が現在の高さまで戻るのに1万年〜1万3,000年程度は必要です。温度差を示した図にも大幅な気温差が生まれた時期が見受けられます。地球の誕生以来、こういう歴史は、数十万年単位で繰り返されてきたものと考えます。 次に海辺から発掘された縄文遺跡の問題です。今回引用した≪愛媛の考古学≫には、島嶼部などの海辺の縄文遺跡の発掘場所と、縄文海進とが符合しないとの疑問を唱えています。そして“瀬戸内海や有明海などでは、この縄文海進があてはまらない事実が次々と明らかに”と述べていますが、納得出来る事実をもっての説明が無いことには、説得力がありません。“遺跡が海底になる”から、瀬戸内海は縄文海進が無い・・・では、到底納得出来兼ねません。他所では、実際に海底に沈んでいる縄文遺跡があるではありませんか。 それにしても、旧石器時代の人々が瀬戸内海が海水で覆われた図を見たら、どんな風に驚くのでしょうか。年間に1cmの海面上昇なら、当時の寿命(40年程度)では、気付く人は誰もいなかったのではないでしょうか。当時から潮の満ち引きはあったでしょうし・・・。 |

|

| 古代とか、考古学という言葉は日本列島で記録が残されていない時代を差すようです。今回取り上げた愛媛の考古学(長井数秋著)≪愛媛文化双書:45≫も文字として記録に残されていない時代を考察し、記述しています。しかし、小生の興味を持つところは、その中でも主に縄文文化にあります。 ≪以下、次稿へつづく≫ |

|

久万高原町の猿楽遺跡発掘について |

|

≪活用への道すじ 7≫愛媛新聞 9月20日 |

|

≪猿楽遺跡発掘 現地説明会≫愛媛新聞 9月21日 ≪活用への道すじ 8≫愛媛新聞 9月23日 |

|

| ≪猿楽遺跡≫ 9月17日に“猿楽遺跡発掘現地説明会”に参加しました。発掘調査をしている久万高原町教育委員会が、積極的に取り組んでいます。本来、小生の興味は“縄文文化”であり、その興味は『上黒岩岩陰遺跡』に発したものでしたが、同じ町内の同じ担当者の調査だったので、説明会に参加させてもらったのでした。この遺跡自体は、まだ発掘当初ということもあり、遺物の出土も少なくて、近隣の何ヶ所からも同様の遺物が発掘されているらしいので、これからの調査に依拠することとなるでしょう。 ただ、小生が前稿でも述べたように、弥生時代の住居跡としては立地上には不自然な位置であると考えます。が、記事にもあるように、以降の調査研究を待ちたいものだ。 |

|