|

|

| |

山歩きをしていると、思わぬ出来事に遭遇することがある。今回は、“ワラビを採っていたら『下に、“草花”を採ったらダメと出ていたでしょう』と、女性に怒られたんよ。びっくりした。”との某女史との会話が発端で、一言。

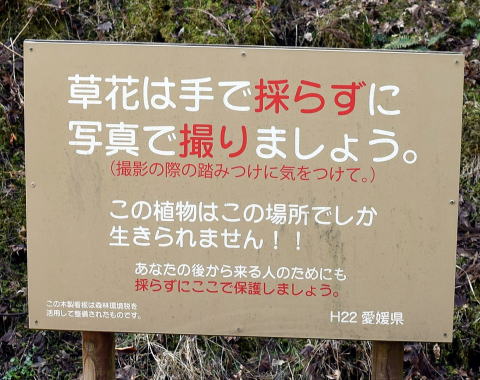

すべては、下欄の写真の立て看板が発端ですね。これは、皿ヶ嶺・風穴登山口に掲げられています。

|

|

そして以下は、愛媛県の条例を抜粋したものです。

県立自然公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取してはならない高山植物その他これに類する植物の指定 昭和57年6月22日告示第850号

改定 平成4年3月24日告示第447号

愛媛県県立自然公園条例(昭和33年愛媛県条例第50号)第12条第4項第7号の規定に基づき、県立自然公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を次のとおり指定する。

皿ヶ嶺公園県立自然公園 |

| 科 名 |

種 名 |

|

ミズゴケ

|

オオミズゴケ

|

|

イワヒバ

|

イワヒバ

|

|

ワラビ

|

ハコネシダ、カラクサシダ

|

|

ウラボシ

|

オシヤグジデンダ

|

|

ウマノスズクサ

|

フタバアオイ、クロフネサイシン

|

|

ナデシコ

|

フシグロセンノウ

|

|

キンポウゲ

|

シコクブシ、トウゴクサバノオ、ヤマシヤクヤク、オキナグサ

|

|

ケシ

|

ヤマブキソウ

|

|

アブラナ

|

ミツバコンロンソウ

|

|

モウセンゴケ

|

モウセンゴケ

|

|

ユキノシタ

|

センダイソウ

|

|

バラ

|

イワキンバイ、イワガサ

|

|

クロウメモドキ

|

コバノクロウメモドキ

|

|

イワウメ

|

イワカガミ

|

|

イチヤクソウ

|

アルバイチヤクソウ

|

|

ツツジ

|

トサノミツバツツジ、アワノミツバツツジ、ダイセンミツバツツジ、ツクシシヤクナゲ

|

|

サクラソウ

|

シコクカツコソウ

|

|

ナス

|

ハシリドコロ

|

|

シソ

|

ニシキゴロモ、ハナタツナミソウ、シロバナノハナタツナミソウ

|

|

ゴマノハグサ

|

トサノコゴメグサ、ツクシコゴメグサ、シコクママコナ、コクワガタ

|

|

ハマウツボ

|

オオナンバンギセル

|

|

イワタバコ

|

イワギリソウ

|

|

タヌキモ

|

ミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ

|

|

キキヨウ

|

ソバナ、シロバナソバナ

|

|

アカネ

|

ミヤマムグラ

|

|

キク

|

ヤナギタンポポ

|

|

ユリ

|

ヒメニラ、アワコバイモ、コバギボウシ、フクリンササユリ、マイヅルソウ、ユキザサ、エンレイソウ、シロバナエンレイソウ、バイケイソウ、ホソバシユロソウ

|

|

ラン

|

キンセイラン、エビネ、コアツモリソウ、ネジバナ、ヒトツボクロ

|

| |

さて、上記植物は皿ヶ嶺山系に自生する希少植物(主に高山植物に類する)ですが、先に掲載した看板にはその事は触れられていません。そして小生も上記の全ての植物を判別することも出来ませんし、初めて聞く植物名さえあります。(注:科名にあるワラビは、種名としてのワラビではありません。また、上記項目については県のhpよりのコピーです)

まず、県が看板で注意喚起しているのは『愛媛県県立自然公園条例』に於いて、県立公園内で『この条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、県民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする』として、『自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする』と定めています。

そして、皿ヶ嶺自然公園では上記の植物が指定されているのです。

尚、県は改めてhpにて警告を発しています。 コチラから

|

| |

| ≪愛媛県の自然公園≫ |

|

| |

| |

ところで、表題の≪山菜採り≫についてもマナーがあります。以下は、某サイトからのコピペでありますが・・・。

≪人の山に勝手に入らない≫

山菜を採りに行く山は、必ず誰かの所有物です。持ち主のいない山はありません。勝手に人の山に入ることはやめましょう。また、国立公園や自然保護地域に指定されている山では、いくら豊富に山菜があるからといって、採ることは禁止されています。禁止されている場所でこっそり採ると罰せられますので注意が必要です。

*参考 愛媛県の自然保護地域

≪赤石山系県自然環境保全地域≫≪小屋山県自然環境保全地域≫≪笹ヶ峰自然環境保全地域≫

|

| |

| ≪愛媛県の自然保護地域≫ |

|

| |

国有林などでは、山菜を採ると料金を徴収される場合があります。『入山禁止』『立ち入り禁止』の看板のある山には絶対入らないようにしましょう。入り口の近くならいいだろうと、甘い考えではいけません。

≪先に誰かが採ったところは採らない≫

特にたらの芽がそうなのですが、山菜の中でもたらの芽は大人気です。ですが、他の人が先に採っているところからは採らないようにしましょう。たらの芽がついていても、翌年のために全部採らないで二番芽を残しているものです。芽がついているからと言って、全部採るものではないのです。

ですが、芽をとるだけではなく、木を途中から切り落としている人もいるようで、年々たらの芽の自生が少なくなってきています。おいしいからといって欲張ると、将来絶滅してしまい、食べられない幻の山菜になってしまうかもしれません。

≪根こそぎ採らない≫

どんな山菜でもそうですが、根こそぎ採るのはやめましょう。来年以降、もう自生してこなくなります。山菜を採るときは、毎年採りに来られるような採り方をしなければいけません。ですから、根がおいしいゆり根などは、スーパーで購入することにして、自生しているのは見逃してあげましょう。山菜の根は残しておくことが忘れてはいけないマナーです。

≪山菜≫

山菜は山や野に自生しているもので、食用にする植物のことをまとめて『山菜』と呼びます。毎年山菜採りに出かける人もいて、自分だけの穴場は誰にも教えないのが普通のようです。昔父が毎年山ほど摂ってきていましたが、今ではその場所も、誰も分からずじまいです。なぜなら、山菜のありかは、親兄弟でも教えてはいけないとまで言われている貴重なものだったからです。 |

| |

| |

≪結論≫

進化した人類は縄文の時代より、狩猟などで種を引き継いで来たのです。大陸から米作りを伝えた弥生人が移り住む前の事です。小生も幼い頃から、家の近くの小川で魚を釣り野草を摘んだ幼少時代を過ごしたのでした。また小生の場合、山裾からは離れた田園が広がる平野部で生まれ育ったので、野草と云えば身近にはせいぜい“よもぎ”や“つくし”ぐらいしか食用の目的では採りませんでした。しかし、川で切り傷を負った際には“よもぎ”を潰して傷口を抑えていたものです。現在のように“バンドエイド”などは無かった時代です。勿論、餅に入れて突いた“よもぎ餅”は今でも好物です。

近年、小生が住む近辺の小川からは“どじょう”や“うなぎ”、“鮒”や“はや”などの食用に供する川魚などは、高度成長の余波を受け減少してしまいました。山里やそれより奥へと入って遊漁券を購入して獲るしか術がありません。この時期には、ニホンオオカミやニホンカワウソなども絶滅してしまいました。一方、人が去った山里へと入れば人知れず“山菜”が生育しています。

小生が住む地域では、東北地方のようには“山菜採り”に入る人は少数です。まして、“きのこ”の類を採集する人は稀です。山間の集落が廃れてしまった現代、古来より営々と築き上げてきた里山が野生の動植物に支配されてしまっています。四国地方の里山は、近年、その大半が植林されていますが、その山間の集落から人が離れてしまい放棄されてしまった山は野生に支配されています。しかし、手入れが行き届いていない荒れ果てた植林の中では食べ物も無く、野生は存続出来ないので里へと出没せざるを得ないので、猪・鹿・猿による被害が新たな問題となっています。

その一方で、近年の登山ブームによって、街に住む人が安易に山へと入っています。また、林道の延伸により安易に山懐へと入れます。その結果、一部の者による前掲の『希少種』の盗掘が新たな問題となって来たのです。

|

|