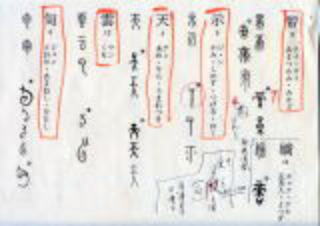

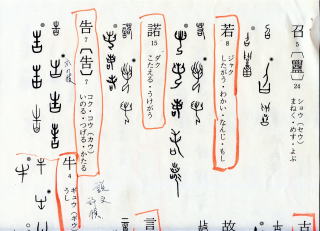

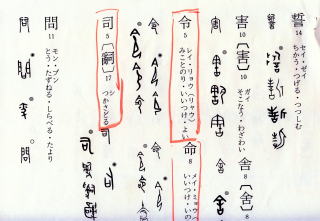

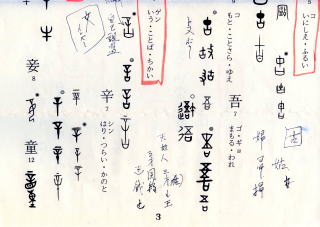

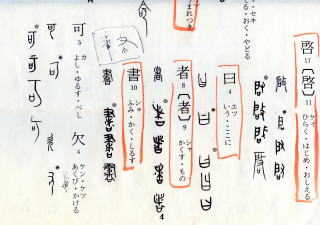

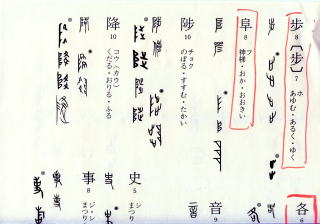

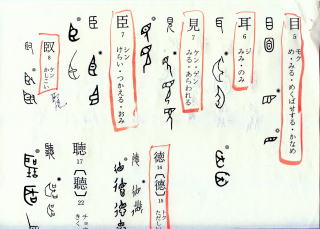

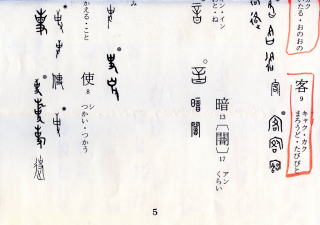

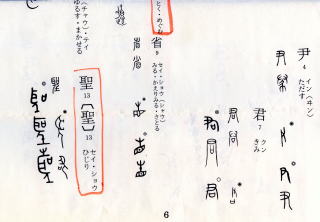

| 石塚龍麿・橋本新吉 日本上代の音韻(母音 ア・イ・ヰ・ウ・エ・ヱ・オ・ヲ 8音) 音韻 記紀万葉には973の万葉仮名が用いられている。 奈良時代の音節及び万葉仮名一覧 白川 静 [字訓] 岩波新書「漢字-生い立ちとその背景」 中公新書「漢字百話」 |

|||||||

| かみ[神] 乙類 |

かみ[上・頭] 甲類 |

かみ[帥・守] 甲類 |

かみ[髪] 甲類 |

やしろ[社] 乙類 |

もり[森・社・杜] | ||

| ゆふ[結] | いはふ[斎・忌・ 祝] |

いのる[祈・祷] | のる[宣・告] | のろふ[呪・ 詛] |

まつる[祭・祀] | ||

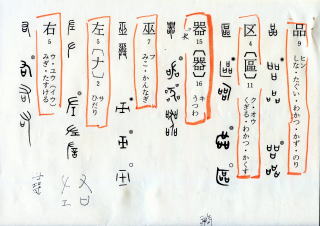

| まつろふ[伏・服] | いつ[厳] | いつく[斎] | はふり[祝] | はぶり[葬] | かむなぎ[巫] | ||

| うらなふ[占・卜] | ちかふ[盟・誓] | くかたち[盟神 探湯・誓湯・貞] |

うた[歌・謡] | さき[幸・福] | まらひと[客・賓] | ||

| にへ[贄] | にひ[新] | には[庭・場] | みる[見・視] | ものいみ[忌・ 斎] |

ある[生] みあれ神事 (下賀茂神社) |

||

| あり[有・在・存] | あらはす[顕・ 現] |

あらたし[新] | もの[物・者・ 鬼] |

もののふ[物 部・武士] |

こと[言・辞・詞] | ||

| こと[事] | こと[殊・異・別] | ことだま[言霊] | ことわざ[諺] | ことほく[寿・賀] | かがひ[嬥歌] | ||

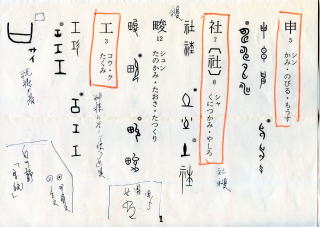

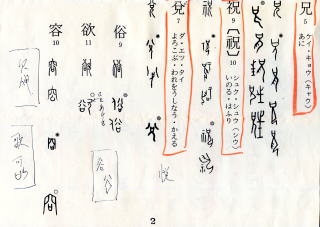

| 白川 静 「字統」 | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 万葉歌人 大伴 旅人 大伴 家持 柿本人麻呂 「万葉集」 23首 |

382 筑波岳に登りて、丹比眞人国人の作る歌一首 并に短歌 383 反歌 |

| 1753 検税使大伴卿の、筑波山に登りし時の歌一首 短歌を并せたり 1754 反歌 |

|

| 1757 筑波山に登る歌一首 短歌を并せたり 1758 反歌 |

|

| 1759 筑波嶺に登りて 1760 反歌 右の件の歌は、高橋連蟲麿の歌集の中に出づ。 |

|

| 1838 右一首は筑波山にして作れり。 | |

| 3350、3351 右の二首は、常陸国の歌。 | |

| 3388~3397 右の十首は、常陸国の歌。 | |

| 4367 右の一首は、茨城郡の占部小龍のなり。 | |

| 4369、4370 右の2首は、那賀郡の |

|

| 4371 右の一首は、 |

|

| 1497 右の一首は、高橋連蟲麿の歌の中に出づ。 | |

| 1712 筑波山に登りて月を詠む一首 |

| 常陸国風土記 香島郡 | |

| 筑波郡 | みあれ神事 |

| 信太郡 | 御座替祭・御幸ヶ原 |

| 仏教文化 | 筑波山神社 | 筑波山 |

| 徳一大師 | ||

| 小田山 | 中禅寺 | 清龍寺 |

| 椎尾薬王寺 |