今年も、だんだん寒くなり、秋に「ごんぎつね」として人々に愛されたきつねの「ごん」は、冬はどうしているのかしら?こんな素朴な疑問を物語にしたのが、この「てぶくろを買いに」という作品です。新実南吉が生まれたのは、今からおよそ100年前ですが、当時の人たちも、雪の降るころ、ふと山をみてこう思ったのでしょうね。そんなことを考えながら、この作品をもう一度みてみたいと思います。物語の一部を情景画とともにたどってゆきます。(なお、説明文は原文とは異なります。)

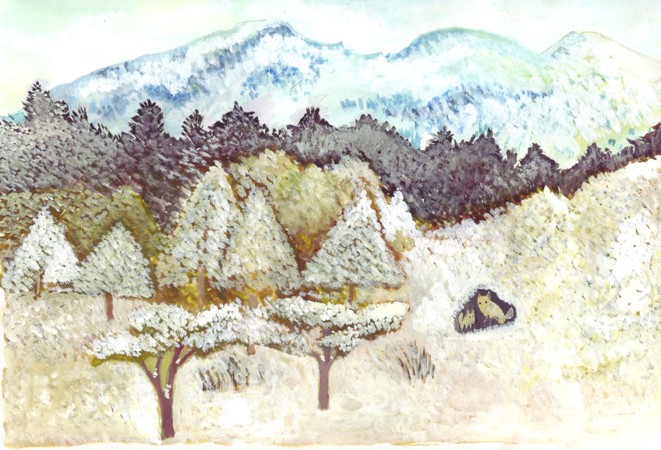

ある冬の朝、すみかの洞穴から、子狐が外へ出た瞬間、「あっ」と眼をおさえながら、母さん狐のところへすぐもどってきました。「母ちゃん、眼に何かささったみたいで痛い。」と叫びました。母さん狐はびっくりして、こわごわ子狐の眼をみてみましたが、異常はありませんでした。どうしてかなあ?と思って、洞穴のそとへ出てみた母さん狐は、

すぐに理由がわかりました。

きのう、一晩中降った雪のせいで、あたり一面真っ白で、そこに、強い陽ざしがそそいだために、その光が乱反射し、子狐の眼に入ったからでした。

しばらく雪の森で遊んだ後、帰ってきた子狐は、「手が冷えてしびれちゃったみたいだ。」といいました。

母さん狐は、自分の手で、子狐の手を温めながら、「もうだいじょうぶだよ。」といいました。でも、大事な子狐の手に霜焼ができてはいけないと考えて、人の往来がまばらとなる夜になったら、町までゆき、子狐の手にぴったりのサイズの毛糸の手袋を買おうと思ったのでした。

夜になり、暗い山道を町のほうへ向かって親子の狐が歩いていくと、道のはるか先に、明かりがみえました。

それを見た子狐は、「お母ちゃん、お星さまはが、あんなところに落ちてるよ。」といいました。

「実はね、あれは、お星さまじゃなくて、これから行く町の明かりなのよ。これから先、いろんな色の明かりが見えてくるよ。」 人間はこわい生き物だということを知っていた母さん狐は、どうしても足が進まないので、坊や一人で町までいかせることにしました。母さん狐は子狐に、「お手々を片方だけ出してごらん。」というと、魔法をかけてその手をかわいい人間の子の手にしてしまいました。

「それは人間の手よ。」母さん狐は、町へいったら、表に帽子の看板があるお店をみつけ、トントンと戸をたたき、

「こんばんわ」といって店の人がでてきたら、その人間の手の方をみせるようにいいました。

町をしばらく歩いて行くと、帽子の看板のあるお店がみつかりました。子狐は教えられたように、トントンと戸をたたき、「こんばんは。」といいました。中でなにか音がしていましたが、やがて戸がすこし開き、すごく明るい光が、そこからあたり一面に漏れ出しました。この光はあまりにまぶしかったので、子狐はびっくりしてしまい、人間の手ではない方の手を、すきまからみせてしまいました。

「この手に合う手袋をください。」

お店の主人は狐の手を見て、びっくりしました。でも、子狐がもってきたのは「ほんとうの硬貨」でしたので、

主人はそっと、子ども用の毛糸の手袋をわたしてやりました。子狐は礼儀正しく一礼すると、ふりかえって立ち去ってゆきました。帰り道に、人間の歌うこもりうたの美しい声が、どこかの2階から聞こえてきました。とてもやさしい歌声でしばらく、子狐は聞きいっていましたが、急にお母さん狐が恋しくなり、家路を急ぎました。

お母さん狐は子狐のことをとても心配して、じっと待っていましたが、子狐が無事に帰ってきたので、とてもよろこびました。子狐は、「きつねの手の方をみせたけど、ちゃんと手袋をくれたよ」というと、お母さん狐はびっくりしていました。

この物語は、「ごんきつね」よりはあとの作品で、森の生き物との共存を視野にいれた南吉の自然観をあらわしている作品の1つです。原文は、その描写やしぐさに、当時の人々の生活の在り様が色濃く反映されており、現在には失われてしまったような「家族愛」や「ゆっくりした時間」が感じられ、われわれに、「真の幸福とはなにか?」を問いかけているようにも思えます。いまのデジタル社会は、利便性とひきかえに、アナログ時代の貴重な財産を失ってしまったように思います。その主たるものは、「おもいやりのある心」や「ゆっくりした時間」かもしれませんね。

関心のある方は、もういちど童心にかえって原文をよまれるのもよいかと思います。

まえのページにもどる