鶴原勇夫(作曲家)

ガブリエル・フォーレは、19世紀から20世紀にかけてフランスで活躍した作曲家です。

ロマン主義の時代から現代に至る変化の激しい時代において、彼は古い権威に頼ることなく、

新しい流行に惑わされず、自己に忠実に独自の作風を築きました。彼の音楽の特色は主として、

その優美な旋律とユニークな和声進行にあります。とくに彼の中期以降の和声進行と転調方法 が

当時としてはあまりに斬新だったために、師匠にあたるサン=サーンスが「とうとう彼は気が狂ってし まった」

と述べたと、ネクトゥー著『評伝フォーレ』 (新評論社)に書かれています。

サン=サーンスを当惑させるほどに斬新だったフォーレの和声進行とは、 どのようなものだったのでしょうか?

それには、半音階的和声連結や、異名同音変換による和声進行など、 さまざまなタイプの特色が挙げられますが

、ここでは比較的わかりやすい、フォーレ好みの偽終止にテーマ を絞って解説してみることにします。

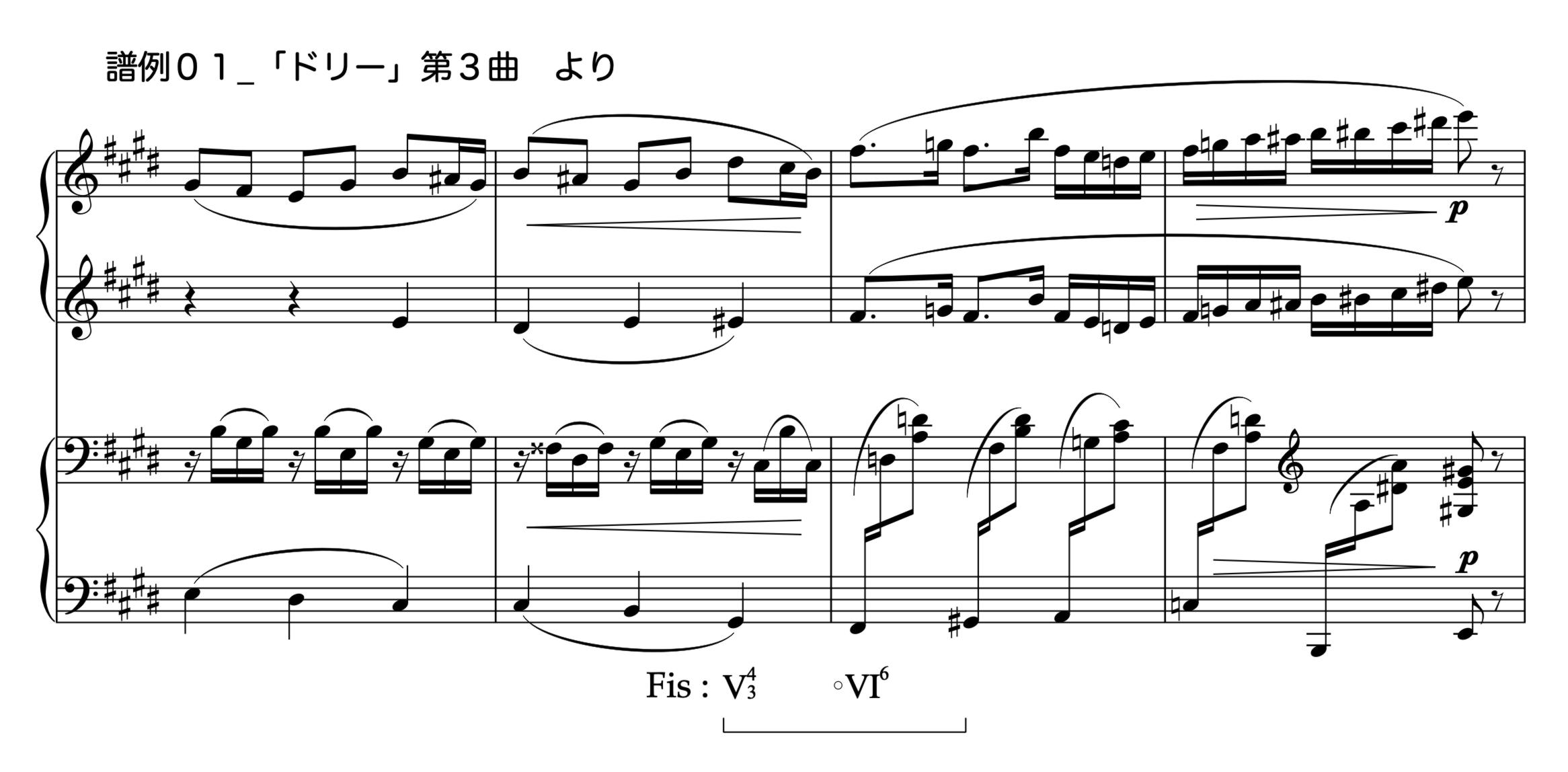

【譜例1】は、フォーレのピアノ作品の中でも人気の高い、連弾曲《ドリー》の一部分です。

この部分を聴いていると、どこか遠くの世界に誘われてゆくような不思議な感覚を覚えます。それは、

フォーレらしい流麗な旋律の魅力もありますが、譜例 の2小節目から3小節目にかけての独特な和声進行に

その秘密がありそうです。筆者は個人的にこの和声進行を「フォーレの6」と呼びたいと思っています。

ただ、それはまだ一般に認められている呼称ではありません。あの「ナポリの6」のように、音楽理論上の公式の呼称に

「フォーレの6」が仲間入りできる日は来るのでしょうか? ともあれ、ここで和声理論の上か らその構造を紐解いてみたいと思います。

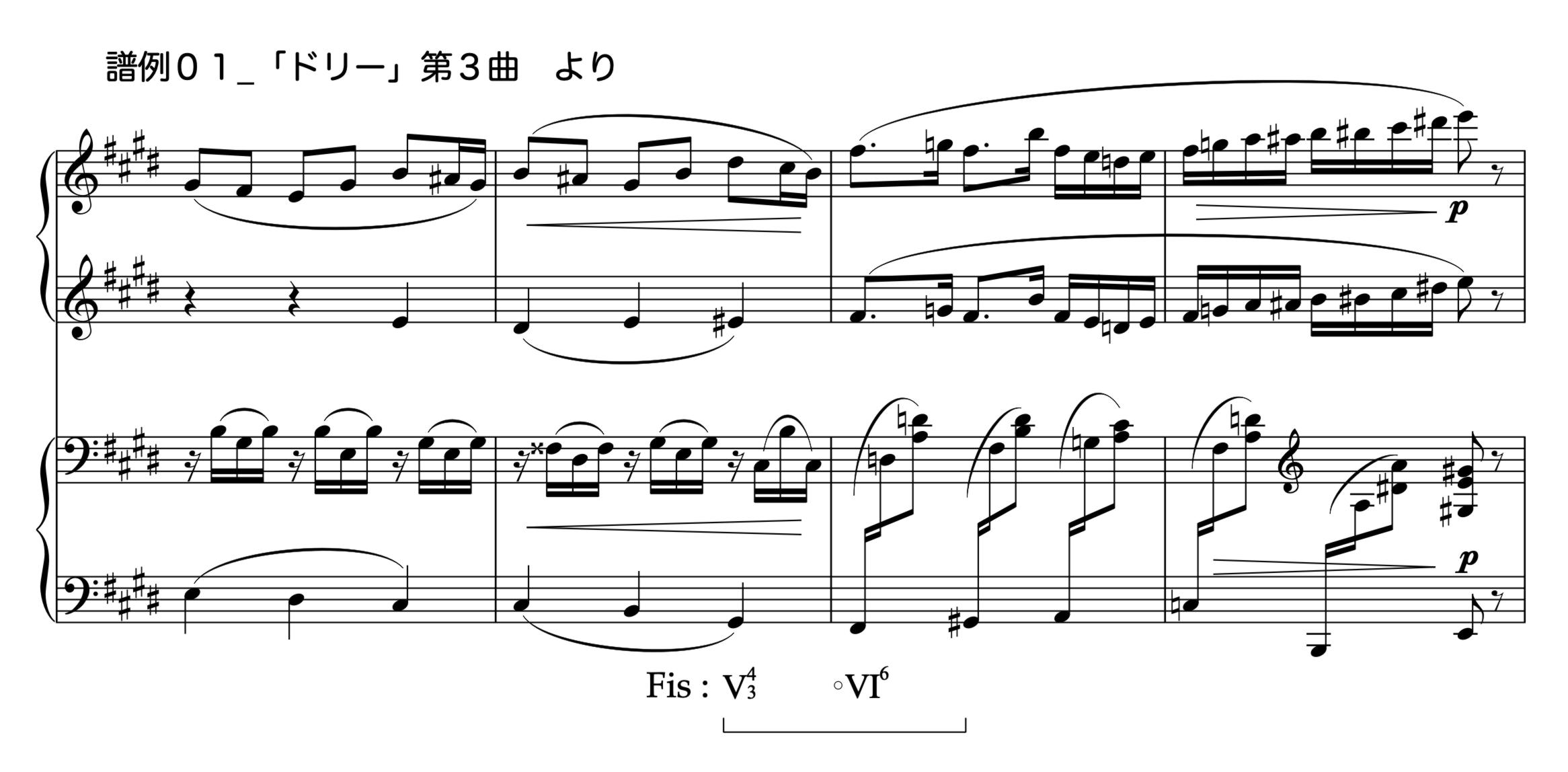

属和音から主和音へ進行するもの(V-I)を「完 全終止」と呼び(和声進行譜例a))。

属和音から(主和音の代わりに)6度の和音に進むもの(Ⅴ-Ⅵ)を 「偽終止」と呼びます(同b))。

長調の曲で同主短調のⅡ、Ⅳ、Ⅵを借用して用いるものを「準固有和音」と呼びますが、

偽終止のⅥに 準固有和音のⅥを用いることもできます(同c))。

こ こまでの進行はまだ、古典派やロマン派の作品にも見られるもので、目新しいものではありません。

さて、この準固有の6度(記号はⅥの左に小さな丸を書いて表します)を第1転回形にしたものが、和声進行譜例d)です。

(数字の6が第1転回形を表しています)これは、よくみると低音の進行が完全終始と同 じG-Cなのに、

響きが異なるので、「ちょっと不思議」な感じを覚えるのではないでしょうか?

和声進行譜例e)、f)に示したその他の転回形でも「ちょっと不思議」感を感じますね。

【 譜例 1】の「ドリー」の一部分を分析してみると、譜例の2小節目の3拍目は嬰ヘ長調(Fis-dur)の属7の 和音

とみなすことができます。そして次の小節で準固 有の偽終止(第1転回形)に進んでいますね。この部分で

「ちょっと不思議」感を感ずる人が多いのではな いでしょうか?実はこの和声進行はフォーレの作品にしばしば見られるものなのです。

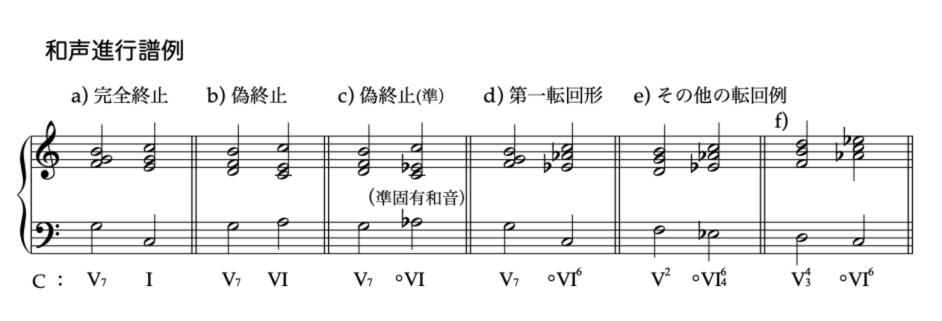

【譜例2】は、《夜想曲第6番》の一部分です。 譜例上の2拍目は変ホ短調(es-moll)の属7とみなすことができ、

3拍目で準固有の偽終止(第1転回形) に進んでいます。私はもう慣れてしまったのですが、初めてこれを聴いたときには

意外な和声進行にハッと したものです。

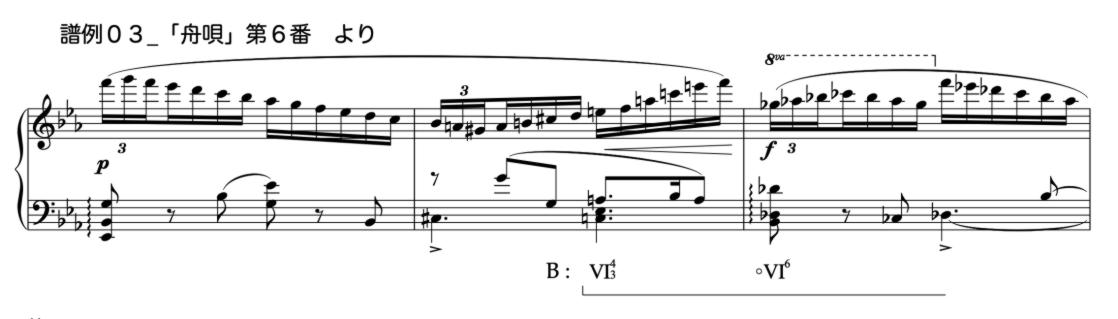

【譜例3】は、《舟歌第6番》の一部分です。譜例の2小節目の2拍目は変ロ長調(B-dur)の属7とみなすことができ、

次の小節で準固有の6度(第1転回形)に進んでいます。この例はかなり和声進行に意外性を感ずる例で、なんだか

別世界に誘い込まれるような感じがしますね。

【譜例4】は、第6番と並んでフォーレの夜想曲の傑作といわれる《夜想曲第13番》の一部分です。和音記号と括弧で

示しているように、譜例の中の2箇所で 「フォーレの6(仮称)」の進行が確認できますね。 リディア旋法を思わせる

フォーレらしい流麗な旋律と、ちょっと不思議な「フォーレの6」の和声進行とが巧みに融合して、香り高い音楽を

紡ぎ出している素晴ら しい例です。

譜例で示した楽曲は、譜例の部分だけではなくぜひ 全曲を聴いて味わっていただきたいものです。

ここに示した例のほかにもフォーレの作品には、不思議な魅力をたたえた傑作がたくさんあります。

今回の記事を読まれた皆さまが、さらにフォーレの音楽に興味を持ち、多くの作品に親しんで、フォーレの

ファンになっていただけることを願っています。