�悸���ȏЉ�������B����1943�i���a18�j�N�̐��܂�ŁA��w�ɐi�w���ē����ɏo��܂ł͐V�����ň�����u���V�����l�v�ł���B���̌�A1973 �N�A��������w�ɐE���̂ŁA�������ɗ��Ă��̂܂Z�ݒ����u���������l�v�ƂȂ����B���̍Ȃ�1942�i���a17�j�N�̐��܂�ŁA������͎̂��ꌧ�ł���B��l�͋��s

��w�ɋΖ����Ă����Ƃ��ɒm�荇���A1970 �N�Ɍ��������B

���̃y�[�W�̑�ꕔ�́u�z��ƎF���v�́u��r�n�敶���v���e�[�}�ł���B

���͂���܂ŁA�V���A�����A���s�A�������ƁA���j�A�����A�C��E���y���قȂ�y�n�������Ă����̂ŁA���ꂼ��̓y�n�̕������r���Č��邱�Ƃ��K�������Ă���B

���{���u���������v�Ɓu���������v�ɕ����錩�������邪�A�z��o�g�̎��Ƌߍ]�o�g�̍ȂƂ̌����́A�܂��Ɂu�ٕ����v�̏o��ł������B���̂��Ƃ����̂悤��

�e�[�}���l���邫�������ɂȂ��Ă���Ǝv���B���̃y�[�W�̓��e�͈ȉ��̒ʂ�ł���B

��ꕔ��1. �ł́A�z��ƎF���̋C��E���y���r���ď������B����2009 �N�ɑ�w���N�ސE�������A���̌�A���R�Ȏ��Ԃ��������̂ŁA�u���������̗��j�U���v�i�������������w�Z���j����ҁA�R��o�Łj�����߁A���̖{�ɓ�����ċ����������܂܂Ɏ����������̎j�Ղ�K�˕����Ă����B�����āA15 ���I�̒�����ɉz��܂ŗ��������F���l���������Ƃ�m�����B���ꂪ���������ŁA�F���Ɖz��̗��j�����̊W���𒆐S�ɒ��ׂ�悤�ɂȂ������A��ꕔ��2. �́A���̉ߒ��œ����m�����܂Ƃ߂����̂ł���B

�����̒����A�������ɂ���Ă��āu�F�������L�v�����A�{�x���l�Y�i1865 �|1912 �N�j�Ƃ����V�����l���������Ƃ�m�����̂́A�����������ɂĂ����̍��ŁA�n�����u����{�V���v�ɍڂ����L���ɂ���Ăł������B�u�F�������L�v�́A���j�w�A�n��j�A�����w�̌����҂ɂ͗ǂ��m��ꂽ�����ł���A2016 �N�Ɏ�������

�́u�����ېV150 ���N�L�O���Ɓv�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�w�����ېV�Ƌ��y�̐l�X�x�ɂ́A���̓��e�̈ꕔ���Љ��Ă���B���̖{�x���l�Y�����̕�Z�A�V�������������Z�̑��y�ł���A�������������Z�̑O�g�̒����w�Z�A�����q�풆�w�Z�A�������w�Z�i�����j�̋��t�ł��������Ƃ�m�����̂�2000 �N�̂��Ƃł������B����ɁA�ނ��������ɂ���Ă����u�������v��m�����̂́A2020 �N�̂��Ƃł������B���l�Y���������Z�̑��Z�̂̎��̌���҂ł��邱�ƂɋC�t�����̂́A����ɂ��̌�ł������B�������Z�̑n��150 ���N�ɂ�����2022 �N���O�ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ����炩�ɂȂ������ƂɁA���͂Ȃɂ���������߂������̂��������̂ł���B�����ŁA�{�x���l�Y�ɂ��ĉ������珑���c���Ă��������Ǝv���A�������̂���ꕔ�̂R�D�̕��͂ł���B���������疾�����ɂ����ĎF���ɂ���ė����z��l�͑��ɂ��������A��ꕔ�̂S�D�́A���̈�l�ł���A�F���ˁE�J�����p�ꋳ���E���ޑ��i���O�����j�ɂ��ď��������̂ł���B��ꕔ�̂T�D�ł́A�u�����C���v��

�u���w�����v�𒆐S�ɁA�F���Ɖz��̔�r�u�n�敶���v�ɂ��ďq�ׂ��B��ꕔ�̂U.�́A�u�F���˂́A�Ȃ������ېV�̐��i�͂��蓾�����H�v�Ƃ����u�F���̕s�v�c�v�ɂ��āA�z�ォ�����ė��āA�ً��̒n��40�N�ȏ�Z�݁A�u�������l�v�ƂȂ������E�l�i�}�[�W�i���E�}���j�ł��邱�Ƃ����o���Ă��鎄�Ȃ�̌������܂Ƃ߂����̂ł���B

�{�x���l�Y�́A���������E�{�V��i���E���s�j�̉m�i�i��������j�q�퍂�����w�Z�̋����E�Z���Ƃ��ĂQ�N���قǎ������ɑ؍݂����B�u�F�������L�v�ɂ́A�F���l�m�̉Ȋw�E���w�ɑ���ԓx�ɂ��ď����Ă��镔��������A���w�̋���E�����҂ł��鎄�́A���̋L�q�ɓ��ɋ������������B�]�ˊ��̓��{�ɂ́A�u�a�Z�v�Ƃ����A��

�E�ɗނ��݂Ȃ��Ɠ��̐��w���������������A�����ېV�ɂ����{�̋ߑ㉻�������i�߂�ꂽ���Ƃɂ��A�u���m���w�v�ɒu��������Ă������ƂɂȂ�B���

�u���m���w�Ƙa�Z�v���e�[�}�ɂ��Ă���B�����A���̕����́u�z��l�E�{�x���l�Y�́w�F�������L�x����ю����g�́u�Ƒ��j�v��ʂ��ē��{�̋ߑ㉻���l����v���e�[�}�ɂ��ď�������ł������̂����A����͎��̋@��ɏ��邱�Ƃɂ���B�@�@�@

�@

�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@

�@

�@�@�@�@

�͂��߂ɁA�z��ƎF���̎��R�A�C��A���y���r���邱�Ƃ���n�߂悤�B������42�N�O��1973�N�i���a48�N�j�t�ɁA���߂Ď������ɂ���ė����Ƃ��̑���ۂ́A

�u�������i�s�j�͍�̑��������Ȃ��v�Ƃ������̂ł������B�ŏ��ɏZ�̂́A�ɕ~�̎��������q���̂����߂��ɂ��������ƌ����������h�ɂł���B�Ȃƈ�ɂȂ��������

�������s�Ɏc���Ă̒P�g���C�ł������B��ɂȂ�Ɩ��a�����̋u�̎Ζʂɑ�R�̖����肪����A�L���L���P���̂��������B�V���ɂ������A5����18�܂ŏZ�����́A

4�L�����[�g�������ꂽ�Ƃ���܂ŁA500���[�g���`700���[�g�����̎R�X�i���R�u�ˁj�������Ă���Ƃ͂����A�����̂͋ɂ߂ĕ��Ȓn�`�̏�ɂ���A�ω��ɖR���������̂ŁA

�������̂悤�ȍ�̂��钬�͍D�܂����v�����B�u�̎Ζʂɔ�������悤�ɒ����L�����Ă��镗�i�ٍ͈���������������Ă��ꂽ�B���Ȃ����āA�������s�͕��n�����Ȃ��A

�l���̑����ƂƂ��ɁA�����̐V���Z��n���V���X��n�̋u�˂ɊJ������Ă��邱�Ƃ�m�����B��1974�N�i���a49�N�j�t�Ɍ����Z����A���N�x��Ŏ�������

����ė����ȂƖ��ƂƂ��ɏZ�ނ��ƂɂȂ�̂����A���������̂悤�ȐV���Z��n�̈�ł������B

�@

�ɕ~�̌������h�ɂ̒��ɂ́A����ނ��̖����m��ʑ��X�������ȉԂ��R���Ă����B���̐F�ʂ̖L�����ɁA�u�������ɓ썑�v�Ǝv�������̂ł���B

���̖u�J�C�R�E�Y�i�C�g���j�v

�i�A�����J�f�B�S�j �i�Ԍ��t�F���E���S�j

�i�Ԍ��t�F���E���S�j �A

�A

�u�[�Q���r���� �i�Ԍ��t�F��M�j

�i�Ԍ��t�F��M�j

�A

�n�C�r�X�J�X�i�Ԍ��t�F�V�������E�E���j

�A

�n�C�r�X�J�X�i�Ԍ��t�F�V�������E�E���j ���̐F�N�₩�ȓ썑�̉ԁX��m��̂����Ȃ����Ƃł���B�����̉Ԃ̐F�̑N�₩���́A�썑���L�̂��̂ŁA�l�X�̐S����������

�������̂�����B�썑�̖��邳�͂��̕ӂ��痈�Ă���̂��Ǝv���B

���̐F�N�₩�ȓ썑�̉ԁX��m��̂����Ȃ����Ƃł���B�����̉Ԃ̐F�̑N�₩���́A�썑���L�̂��̂ŁA�l�X�̐S����������

�������̂�����B�썑�̖��邳�͂��̕ӂ��痈�Ă���̂��Ǝv���B

�@

�����A���M�ђn���ɂ��鎭�����ł́A�����n�����������l�G�̕ω��������邱�Ƃ͏��Ȃ��B�̂���ƋG�߂����ڂ���

�����悤�Ɋ�������B�܂��A���̋G�߁B�������ɂ����̖����͂���A�܂��A�X�H���Ƃ��Ă���R�A�����Ă���̂ŁA�t�ɂȂ�Ɛl�X�͂��Ԍ����y���ނ��A�������̍��͑�Ƃ����̂��قƂ�ǂȂ��B�����玭�����̍��̋G�߂͍T���߂ɉ߂�������

���܂��B�������̍��́A�C��E���Q���̊W�ő傫������Ƃ��o���Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���H�@���ɍg�t�̋G�߁B�������̒��̊X�H���̓N�X�m�L�A�N���K�l���`�A�C�k�}�L���̏�Ύ����������������邪�A

�X�S�̂��g�t�ɐF�Â��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�Ƃ���ǂ��뉩�F�ɐF�Â�����ǂ̖͌������邪�A�g�F�ɐF�Â����X���X���Ō������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B����ȏ�ԂȂ̂ŁA�{�y�ň�ʓI��

�g�t�̋G�߂͎������ɂ͂Ȃ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�Ɏv���B

�����������ɂ���ė���1973�N�����̍����͊������ɂ���A���X�������グ�A�D���������s�X�n�ɍ~�点�Ă����B�ɕ~�̏h�ɂ�����

���グ�Ă���ƁA�����_���������ʂ��炱����Ɍ������ė���ė����B���炭����ƁA�p���p���Ɖ��𗧂ĂĊD���~���ė��ĕӂ��ʔ��Â��Ȃ����B���̂悤�Ȃ��Ƃ������������B

���̍��A�������唚�����閲��ǂ��݂��B�����Ă������Ă��������ǂ��Ă��閲�ł���B���Ȃ����悤�ɂ��Ėڂ��o�܂��̂���ł������B���N����ƁA�������ɂ��̂悤�Ȗ��͂܂�����

���Ȃ��Ȃ����B���������܂ޓ��B�̓Ɠ��̌i�ς́A�����N�A���\���N�A���S���N�ɓn��ΎR���������グ�����̂ł���Ƃ������ƁA�ΎR�̋߂��ɏZ��Ő�����a���A������z���Ă���

�l�X�̗��j�Ɏv������悤�ɂȂ����̂͂��ŋ߂̂��Ƃł���B

�@

�x�O�ɏo���������̌i�ς́A�V���Ǝ������ł͑S���Ⴄ�̂����A�������ɂ͈ꂩ�������������܂������A�ӂ邳�ƐV�����v���N�������Ă����Ƃ��낪����B����͑�������̎�������

���R�������ɐi�̕t�여��̕��i�ł���B�Ȃ����낤���ƍl���Ă݂�ƁA����͐�Ɛ��c�Ɖ����Ɍ�����R���݂̂����ł��邱�ƂɋC�t�����B���ׂĂ݂�Ɗ̕t��͈ꋉ�͐�Ȃ̂ł���B

���������̈ꋉ�͐�͑��ɂ́A�����̖k�[�Ɍ����A���V�i�C�ɒ�������삵���Ȃ��B�����͎��������̖k���𗬂�Ă���̂ŁA�암�ɏZ�ގ�������@��͂قƂ�ǂȂ��̂ł���B

�傫�Ȑ삪���݂��邽�߂ɂ́A�����Ɛ��悪�K�v�ł���B���������ɑ傫�Ȑ삪���Ȃ��̂́A�����R�ƍL�����n�����Ȃ��������Ǝv���B���Ɍ��쐼���̎F�������͂����ł���B���j���Ђ�

�����ƁA�Ñ�A��a����̐��͂����B�ɓ��荞��ŗ����̂́A��������̊̕t�쉺���悩��ł����āA���̕ӂ�ɂ͌Õ�����������������Ă���B�����A�V�����ɂ͐M�Z��A������

�i�㗬�͑�����j�A�r��A��A�P��̌܂̈ꋉ�͐삪����B����͐V��������k�ɒ����A�w��ɍ��s�ȎR�����T���Ă��邱�Ƃɂ��B�V�����Ă̐��Y���Ƃ��Ĕ��W�����̂́A���̂悤��

���R�����ɋN�����Ă���̂ł���B���Ȃ݂ɁA����25�N�̂��āi����j�̓s���{���ʎ��n�ʂ́A664,300�g���ŐV�������S��1�ʁA����������114,900�g���ŁA���ꌧ�A���A�啪���ɂ���

�S��28�ʂł���B ���Ȃ݂ɁA���ׂ̋{�茧�́A93,600�g���őS��31�ʂł���B�l���͕���25�N�ŁA�V������233���l�A����������168���l�ł���B

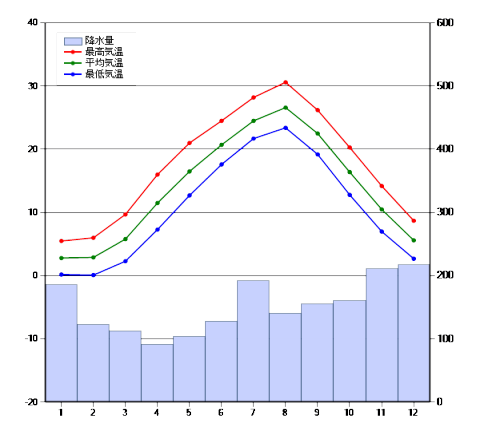

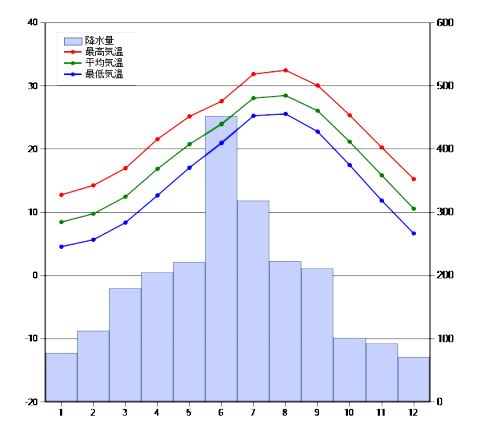

�Ō�ɁA�Q�l�܂łɐV�����Ǝ��������̌��ʁA�~���ʁA�ō��A�Œ�A���ϋC���i���v���ԁF1981�N�`2010�N�j�������\���f�ڂ��Ă����B�V������11���A

12���A1���ɍ~���ʂ������͍̂~��A�܂��͐������̉J�ɂ��B����������6���A7���ɍ~���ʂ������͔̂~�J�O���̒�ƁA�삩�玼�C���܂�C����ʂɓ��荞��ŗ��邱�Ƃɂ����̂Ǝv����B�V�����̔N���ϋC����13.9���A�N�~���ʂ�1821.0mm�A

���������̔N���ϋC����18.6���A�N�~���ʂ�2265.7mm �ł���B

���}�@�V�����A�E�}�@���������@�i�����@�C���@�P�ʁ@���A�@�E���@�J�ʁ@�P�ʁ@mm�j

|

|

|

|

|

�Ńg�b�v��

�@

�������ɏZ�ݒ�����42�N�ɂȂ邪�A�c��������[���V���ʼn߂������������������Ă���̂́A�������ƊC�Ƃ�

�q����ɂ��Ăł���B�V���������{�C�ɐڂ��Ă��邵�A����5�̏t�܂ŏZ�V���s�́A�M�Z��̉͌��ɊJ�����`���ł��邪�A�C�Ƃ̌q�������Ɉӎ����邱�Ƃ�

�Ȃ������B���w�Z���ォ�獂�Z������߂����������s�́A�C�����R���ӎ�������y�n���ł������B

�����������ƊC�Ƃ̌q����������ӎ�����̂͂Ȃ����낤���H�@���l���Ă݂�ɁA���R�̈�́A�������͖k�̒n���i�k�F�n���j�������A�F�������A�������

�Ƃ�����̔�������Ȃ��Ă��邹���ł͂Ȃ����Ǝv���B�@�����͎O�����C�Ɉ͂܂�Ă��邱�Ƃ������āA�����ɏZ�ސl�X�ɊC��g�߂Ȃ��̂Ɋ��������Ă����B

�����Z��ł��鎭�����s�̃V���X��n����́A�����������ԋэ]�p�i���C�j�������邵�A�Ԃ�����30���قǂŁA���V�i�C�ɖʂ�������l�ɓ��B�ł���B�t�F���[�őΊ݂�

��������ɓn��ƁA�����m�݂܂ł͎Ԃ�1����30���قǂł���B

������̗��R�́A�������ɂ͑�R�̓������邹���ł͂Ȃ����낤���H�@�����Œn�}�����o���Ē��߂Ă݂�B

�������{�y�̓쐼�����ɑ召���܂��܂ȓ����ʂ�`���ĉ���{���܂ʼn��тĂ��邱�Ƃ��킩��B�������A���i�Ǖ����A��q���A���v���A�g�J���A�����哇�A���V���A

���i�Ǖ����A�^�_�����̓��X�ł���B����{���̐�́A�v�ē��A�{�Ó��A�Ί_���A�^�ߍ����Ƒ����A���{�Ő��[�̓��A�^�ߍ����Ƒ�p�Ƃ͖ڂƕ@�̐�ł���B��������

�C��̓����������{�y����쐼�����Ɍ������đ�p�܂ŐL�тĂ���悤�Ɍ�����B�����̑召���܂��܂ȓ��X���A�u���ׁi�Ƃ�����j�v�Ƃ����炵���B

�u���ׁi�Ƃ�����j�v�Ƃ������t�͎������ɗ��ď��߂Ēm�������t�ł������B

�����ŁA���炽�߂Đ��E�n�}�����o���Ē��߂Č���B����Ǝ����v���Ă���ȏ�ɁA��p�ƃt�B���b�s���Ƃ͂����߂��ł��邱�Ƃ�

�킩��B���̐�́A�C���h�l�V�A�̓��X�ƃ}���[�����ł���B�����ň͂܂ꂽ�C����V�i�C�ŁA��V�i�C�̓}���b�J�C�����o�ăC���h�m�ɒʂ��Ă���B

�ڂ��������̐�������іk���̊C�ɓ]���Ă݂�B����ƁA�����ɂ͍���������A����������B�����̂����ׂ͓V���ŁA�V���̓��X��

�k�シ��ƁA�ܓ��A���˓��A���A�Δn�A�ϏB���i�؍��j������B�����̓��X�́A����������k����B�A���N�����ɒʂ��������̊C�̓��Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���H

���j�I�ɂ݂�ƁA�����̊C�̓��͐V���������̓`�d�o�H�ł������B�������ł́A�F�������u�T�c�}�C���v�Ƃ͌ĂȂ��B

�u�����i�J���C���j�v�������́u�������v�Ƃ��������ł���B�u�T�c�}�C���v�Ƃ����ď̂́A����A�������ȊO�̖{�y�̐l�X���g���Ă���ď̂Ȃ̂��B���̎������������ɗ���

���߂Ēm�������Ƃł������B���ׂĂ݂�ƁA�u�T�c�}�C���v�̌��Y�n�͓�A�����J�嗤�A�y���[�M�ђn���Ƃ����B�X�y�C���l�����̓|���g�K���l�ɂ�蓌��A�W�A��

�����炳��A���\�����i�t�B���s���j���璆�����o��1597�N�ɋ{�Ó��֓`���A17���I�̏��ߍ��ɗ����A�������A��B�A���̌�A���䓇�A�{�B�ւƓ`������Ƃ����B�u�T�c�}�C���v�́A

�������̓쐼�A�����A�k���ɉ��т�C�̓��ɂ��A���{�ɓ`�d�����T�^�I�ȃ��m�Ɏv����B

1543�N�A��q���ɕY�����������D�ɏ���Ă����|���g�K���l�ɂ���ēS�C���`�����A�퍑����̓��{�ɑ���ȉe����^�������Ƃ͒N�ł�

�m���Ă��邱�Ƃł��낤�B���V�i�C���q�s���Ă����D�͓x�X��j���A�������̓쐼�ɉ��т铇�X�ɕY�������̂ł���B�Ñ�ɂ����Ă��A�����̉�������{�ɓ`���������̑m�A�Ӑ^�́A

�x�X�̓n�C�̎��s�̌�A752�N�A�F���V�Â̏H�ڂɏ㗤���Ă���B�����A�V�Â͔����A�Ái�ɐ��j�ƕ��ԁA���{�O�Â̈�ł������B

���{�ɃL���X�g����`�����C�G�Y�X��̐鋳�t�A�t�����V�X�R�E�U�r�G���́A�}���b�J�ŏo�������F���̐l�A���W���E�A�|���W���[�A

�܂��͓����̉��C����A���W���E�i�A���W���[�Ƃ��j�A�m���ɃA���W�F���i�V�g�̈Ӂj�Ƃ�������| �̎�����ŁA1549�N�Ɏ������p���̌��E�������s�_���V�B�ɏ㗤���Ă���B

�����āA�ɏW�@��i��F��A���E�����������u�s�ɏW�@�����c�j�Ŏ��喼�̓��ËM�v�ɉy�����Ă���B���W���E�̑f���͒肩�ł͂Ȃ����A�U�r�G���������c�������̂ɂ��A

�F���������͑���̐l�ŁA����Đl���E�߁A�F�������œ�[�̎R��ɗ��Ă����|���g�K���D�ɏ���āA�}���b�J�ɍs���A�����ŃU�r�G���ɏo�������Ƃ����B����ɂ́A

���W���E�͖f�Ղɏ]������l�ł������Ƃ������B���̌�A�U�r�G���ɓ�����ăC���h�̃S�A�ɓn��A���̒n�œ��{�l�Ƃ��ď��߂Đ�������Ƃ����B

�Ō�ɁA�C�̓��ɂ�钩�N����̕����̓`�d�ɂ��ċL���Ă����B�������ɂ͎F���ĂƂ����Ă���������B

���F���ƍ��F���Ƃ���Ȃ��ŁA

���F���� ���n�ɍׂ₩�ȕ��l���g��������g���ĕ`�����₩�ȏĂ����ł���B���̏Ă����́A1598�N�A�L�b�G�g�̓�x�ڂ̒��N�o���i�c���̖��j�̋A���̍ۂɁA�F���̐퍑�喼�A

���Ë`�O�ɂ���ĘA�s���ꂽ���N�l���H�ɂ���Ă����炳�ꂽ���̂ł���Ƃ����B���̎q���̒��Ƃ́A���u�s���R�i�݂�܁j�ɍH�[���\���A���̋Z�����݂ɓ`���Ă���B

���n�ɍׂ₩�ȕ��l���g��������g���ĕ`�����₩�ȏĂ����ł���B���̏Ă����́A1598�N�A�L�b�G�g�̓�x�ڂ̒��N�o���i�c���̖��j�̋A���̍ۂɁA�F���̐퍑�喼�A

���Ë`�O�ɂ���ĘA�s���ꂽ���N�l���H�ɂ���Ă����炳�ꂽ���̂ł���Ƃ����B���̎q���̒��Ƃ́A���u�s���R�i�݂�܁j�ɍH�[���\���A���̋Z�����݂ɓ`���Ă���B

�×��A�������͊C�̓���ʂ��āA�����A����A�W�A�A���m�A���N���̊O���Ƃ̌𗬂��[���y�n���ł������ƌ������Ƃ��ł���ł��낤�B

���������{���ꂽ�]�ˎ���ɂ����Ă��A�F���˂͗����������x�z���ɂ����A������������Ē����i�����j�A����A�W�A�ƌ��Ղ��s���Ă����̂ł���B

�Ńg�b�v��

�@�@�@

�@

���݂͋x�~��Ԃɂ���悤�����A�u���������R��w�v�Ƃ������̂��L��A���N�O�A�����Łu�������l�͂ǂ����痈���̂��H�v�Ƃ����A���u����

�������̂Œ����ɍs�����B�@�����������i�����������ۑ�w�j�����j�w�̗��ꂩ��A8���I�̏��߁A���������ł����a����ɑ��Ĕ������N�������������̐�Z���A���l�i�͂�Ɓj�ɂ���

���ꂽ�B�܂��A�x�g�i���A���I�X�ɓx�X�������n�������s���Ă�������a�����i�t���يw�|���j���A�����w�̗��ꂩ��A�����̒n��ŕ�炷�l�X�Ɠ쐼�����i�����������q���A���v���A

�����哇�A����{�����o�đ�p�܂ő����召�l�X�ȓ��X�̂��ƁA�O�e�A�u�C�̓��v���Q�Ɓj�ŕ�炷�l�X�Ƃ̏K���A�����̗ގ����ɂ��Č��ꂽ�B��쎁�́A�����g�̌����Ɋ�Â��A�������l��

���̊C�̓���ʂ��ē삩�痈���ƐM���ċ^��Ȃ��Ƃ������Ƃł������B

�Ƃ���ŁA�u�������l�v�Ƃ������t�͓���A���܂莨�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ����A�����Ӗ�����̂ł��낤���H�@�펯�I�ɂ́A��c��X�������ɏZ�݂���

�����l�X�̖���Ƃ������Ƃł��낤�B�m���ɁA���ꂼ��́u�n��v�ɂ́A���ꂼ��̕��y�̒��Œ������Ԃ������Č`����Ă����Ɠ��̕���������B���ł������Ȃ̂́A�H�ו��⌾�t������K����

���낤�B�C���Ƃ������̂�����Ɋ܂܂�邩���m��Ȃ��B

�������A�l�ފw�I�A��`�w�I�ɂ݂��Ƃ��A�u�������l�v�ɓ��L�Ȍ`������肷�邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł��낤���H�@�ߔN�ADNA�Q�m����͂̋Z�p�͔���

�i�����Ă���悤�ł��邪�A���̂悤�Ȍ����ɂ��Ă͕��������Ƃ��Ȃ��B�@���������A��c��X�������ɏZ��ł���l�B�̒��ɁA�Ñ�́u���l�v�ɂ܂Ōq���錌�̐l�X�͂ǂꂭ�炢����̂�

���낤���H�@�f�p�ȋ^��ł��邪�A�����̋^��ɓ����邱�Ƃ͑�ϓ�����Ƃł��낤���Ƃ͏\���z���ł���B

1986�N�i���a61�N�j�ɁA�������p�i�э]�p�j���̊C��ڂ̑O�ɂ����A�����s�i���E�����s�j�̕W��250m�̃V���X��n�ɍH�ƒc�n�����A��K�͂�

�ꕶ����̏W���Ղ��������ꂽ�B���݂͐�������āA�u��V���ꕶ�̐X�v�����ƂȂ��Ă���A���ɂ̓~���[�W�A��������B

���̌�A10�N�������Ĕ��@�������s��ꂽ���ʁA���̈�Ղ͋ߐ�����ꕶ���㑁���O�t�܂ł̈�ՌQ���܂ޕ�����Ղł��邱�Ƃ��킩�����B����

��ՌQ�̍ʼn��w�ł���A9500�N�O�̍������̉ΎR�D�w�̉�����́A�����ɂ����ē��{�ōŌÂ̑�K�͂Ȓ�Z�W���Ձi�G�����Z����52���j���������ꂽ�B���̒n�w�͖�ꖜ�N�O����4000�N�ق�

�����ꕶ���㑁���̑O���Ɉʒu�Â�������̂ł���A�L�k���l�̓y��i�L���y��j�����A�W�Έ�\39��A�A���y���i�����t�F���j16��A���ՂQ�{���p���������B�W�Έ�\�͐Ώ��������ɁA

�A���y���͓��������ɗp����ꂽ�ƍl�����Ă���B

���̈�Ղł́A�����9500�N�O�̍����ΎR�D�w��7500�N�O�̍����ΎR�D�w�̊Ԃ̒n�w����A������10���_�̈╨���o�y�����B���̒��ɂ͑�������

�����ꂽ���l���������y���y��������A�y��A�ꊇ�������ꂽ�A�u�ۂ̂`�Ε��v�̋Z�@�����������Ε��召65�A�n�ʂɖ��߂�ꂽ��Ԃł̈�̚�`�y�퓙���܂܂�Ă���A������

�l�X�̖L���Ȑ��_���������̂����̂ł������B�����̔����́A�u�ꕶ�����͓����{�ʼnh���Đ����{�ł͒ᒲ�������v�Ƃ����A����܂ł̏펯�����ƂƂȂ����B

�����Łu�ۂ̂`�Ε��v�Ƃ́A�ۖ؏M�蔲���̂ɗp����ꂽ�Ǝv����Ί�ŁA�����������ł́A�ꕶ���㑐�n���i��ꖜ3000�N�O�`�ꖜ�N�O�j

�̈�ՂƂ��ėL���ȉ����c�s�i���E�삳�s�j�̞��m����Ղ⎭�����s�|���R��ՁC�u�z�u�������y�c��ՁC����ɓꕶ���㑁���㔼�i��7,000�N�O�j�ɑ������鎭���s�O����ՁC��q����

���V�\�s���R��ՁA�����{�����ŏo�y���Ă���B���ɂ���͉���{���A�k�͒��茧�ܓ��Ŕ�������Ă���A���̎���Ɂu�C�̓��v�ɉ����āA��̕����������݂��Ă������Ƃ����肳���B

�ŋ߁A���������̖{�ł͂��邪�A�uNHK���{�l�\�͂邩�ȗ��i�Q�j���啬�ɏ����������̖��\�삩�炫�����{�l�̑c��v

�i�n��I�j�E���c�Õv�ďC�ANHK�X�y�V�����E�u���{�l�v�v���W�F�N�g�ҏW�A�}���G�\���E���A�����ˏ��[�A2003�N���j�Ƃ����{�����邱�Ƃ�m�����B���̖{�ň����Ă���̂́A��q�̎�������

��쌴��n�ŕ�炵�Ă����ꕶ�l�̂��Ƃł���Ǝv����B�����ł����u���啬�v�Ƃ́A���悻7300�N�O�ɂ������A�S�E�J���f���i�F�������̓�50km�̊C��ɂ���J���f���ŁA���̖k���ɂ�

�F���������A�|��������j�̉ӗ����啬�̂��ƂŁA���̎��̉ΎR�D�i�A�J�z���ΎR�D�j�́A�����k���A���k�n���⒩�N�����암�ł��m�F�ł���Ƃ����B

�@�@�@

�������̐�Z���A���l���܂��A�삩��u�C�̓��v��ʂ��Ă���ė����C�m�����̖���Ȃ̂ł��낤���H�@���̉\���͏\������B

�Ńg�b�v��

�@

���{�����w�̕��ƌ�������c���j�i1875�|1962�j�̐��U�Ō�̖{�ɁA�u�C��̓��v�i�}�����[�A1961�N���j�Ƃ����{������B���݂͊�g�V���Ƃ��Ă�

�o�ł���Ă���B���c�́A�ŏ��̈ڏZ�͕Y���E�Y���ł������Ƃ��Ă��A��L�i�Ñ�A�ݕ���g��̍ޗ��Ƃ��Ē��d���ꂽ�R���X�K�C�A���R�E�K�C���̊��L�j�̖��͂ɂЂ���Ē����嗤����쐼�����ɂ����

�����l�X������A�����̐l�X�ɂ���ăC�l�����{�ɓ`����ꂽ�ƍl�����B�������C�l��`�����C�̓����������Ƃ����̂ł���B���{�����ƈ��Ƃ͕s���ȊW�ɂ���A�C�l���Ȃ����

���{�����͐������Ȃ��ƍl���A���̈��͓���������ė����Ƃ����m�M�́A���c�̐��U�ς��ʐM�ɋ߂����̂ł������Ƃ����B

�������A���̍l�����ɑ��ẮA����w�A���j�w�A�Ƃ�킯�l�Êw�̗��ꂩ�狭�������������Ƃ����B��앶���͖퐶�����ƌ��т��Ă���A

�퐶�����͈���I�ɋ�B���牫��{���ɂ܂œ쉺���Ă���A�t�ɖk�シ�镶���̍��Ղ͔F�߂��Ȃ��Ƃ����̂ł���B�����̏K�������{�j�ł��A�I���O3���I�����ɐ��c���̋Z�p���������l�X��

�����⒩�N��������k����B�ɂ���ė��āA�������琅�c��삪���{�S���ɍL�܂����Ƃ������Ƃł������Ǝv���B�����Ƃ��A���c���̊J�n�������Ė퐶����̎n�܂�Ƃ݂Ȃ��ƁA�퐶�����

�n�܂�͋I���O8���I�܂ők��Ƃ����ŋ߂̌����i�u�퐶����̗��j�v�A�����T��Y���A�u�k�Ќ���V���A2015�N���j������悤�ł���B����͈╨�Ɏc���ꂽ�Y�������̒Y�f14�̗ʂ�p�����N��̑��肪

��萸���ɂł���悤�ɂȂ������ƂƁA���̕��@�ɂ�蓱���ꂽ�Y�f�N�����������F���ł����N��Ɋ��Z����r���i���������j�N��@���i���������ʂł���Ƃ����B

���c�́u�C��̓��v�̊w���́A�w��Ŋ��S�ɔے肳�ꂽ���ɂ݂����B�ɂ�������炸�A���̌�̓W�J�͂��������Ⴄ�悤�ł���B

���c�̖��ӎ��́A�u���{�l�͂ǂ����痈���̂ł��낤���H�v�Ƃ������ƂƋ��ɁA�u���{�����ƕs���̊W�ɂ���C�l���ǂ����痈���̂��H�v��

�������Ƃł������Ǝv����B���̂��ƂɊ֘A���āA�uNHK ���{�l �͂邩�ȗ��i�S�j�|�C�l�A�m��ꂴ��ꖜ�N�̗��A�嗤���琅�c����`�����퐶�l�v

�i�n��I�j�E���c�Õv�ďC�ANHK�X�y�V�����u���{�l�v�v���W�F�N�g�ҏW�A�}�� �G�\���E���A�����ˏ��[�A2003�N���j�Ƃ����{������B�l�X�̊w�╪��ɂ�����A����܂ł̌������ʂ𑍍����āA

��̃X�g�[���[�Ƃ��ď�����Ă���̂ŁA���������̖{�ł͂���Ƃ͂����A�Ȃ��Ȃ���������������{�ł���B���̖{�ɂ��A���`�d�̗��j���T�ς��Ă������B�|�C���g�́u���c���v��

�u���v�͓����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

�C�l�ɂ̓W���|�j�J��ƃC���f�B�J�킪���邱�Ƃ͎����m���Ă����B�������A�W���|�j�J��ɔM�уW���|�j�J�Ɖ��уW���|�j�J�����邱�Ƃ́A���̖{

�ŏ��߂Ēm�����B�M�уW���|�j�J�͔w�������A������������̐��͏��Ȃ��B���уW���|�j�J�͔w���Ⴍ�A����Z������̐��������BDNA���͂ɂ��A�M�уW���|�j�J�̕������уW���|�j�J����

�Â����Ƃ��킩���Ă���Ƃ����B

�C�l�͋I���O1���N���A���]�i�g�q�]�j������ō͔|�����悤�ɂȂ����ƍl�����Ă���B���E�ŌẪ��~�́A���]������̋�巊�i���傭����j

��Ղł݂����Ă���B���]������A�������]�Ȃ̉͛G�n�i���ڂƁj��Ղ͋I���O5000�N���̈�Ղł��邪�A�����Ō��������Y���Ă͔M�уW���|�j�J�ł������B�͛G�n�i���ڂƁj�̖��͍�����

�Z���ɏZ�݁A�����s���ƂƂ��ɁA�C�ɏo�ċ������Ă����B�͛G�n�i���ڂƁj��Ղ���͈ړ����̂��܂ǂ��o�y���Ă���Ƃ����B�I���O3000�N���ɂ́A���]������̈��n�тŁA�V�R�̎��n��

�V���c�ɂ�����āA���c��������悤�ɂȂ�B���c�����ɂ́A�����y�؋Z�p�A�����Z�p���K�v�ł���B���c�Ƃ����V�������̂��ƂŁA�M�уW���|�j�J�̃C�l�́A��`�I�ɐV�����C�l

�i���уW���|�j�J�j�ɐ��܂�ς���Ă������ƍl�����Ă���B�I���O11���I����I���O10���I�ɂ́A���c���̋Z�p�͒��N������[�ɂ܂ŒB���Ă����B���傤�ǂ��̍��A���{�͊��≻��

�������A�H�Ɗ�@�Ɋׂ��Ă����B

���{�̑Δn�Ƀq�g���Z�ݎn�߂��̂́A�I���O10���I�̌㔼�i�ꕶ�������j�ȍ~�̂��Ƃł���B���݁A�Δn�̐_�c�ō͔|����Ă���Ñ�Ă͔M�уW���|�j�J��

���邪�A�����`�����̂́A�͛G�n�i���ڂƁj�̖��̂悤�ȁA���]������̓��V�i�C���݂̋����ł͂Ȃ��������ƍl�����Ă���B����ƁA�C�l�͋I���O10���I�̌㔼�ɂ͓��{�ɓ`�����Ă���

���ƂɂȂ�B�͛G�n�i���ڂƁj�̖����`������������Ȃ��������̓`���͍��ł��Δn�̐l�X�Ɏp����Ă���Ƃ����B

�؍��암�̌c���쓹�E���R�s�ɂ����ӓ��i�낭�Ƃ��j��Ղ���́A��B�k���ɏZ�ޓꕶ�l�Ƃ̌𗬂𗠕t����╨�i�ꕶ�y��j���o�y���Ă���B

�܂��A�؍����O���L�˂���́A��ʂ̓ꕶ�y��ƂƂ��ɁA���ꌧ�ɖ����s�Y�o�̍��j���݂����Ă���B�����̎����́A�ꕶ����ɂ����ċ�B�k���̓ꕶ�l�Ɗ؍��ɏZ�ސl�X�̊ԂɌ𗬂�

���������Ƃ𗠕t���Ă���B

�@�@�@

1979�N�ɁA�I���O600�N���̓ꕶ�ӊ��̈�Ղł���A���Îs�ؔ���Ղ��������ꂽ���A�����Ő��c�̈�Ղ����������B�����ɏZ��ł����ꕶ�l��

���N�암�ɓn��A���c���̋Z�p���w��Ŏ����A�������̂ƍl�����Ă���B�܂�A���c���͓ꕶ����̔ӊ��ɂ͍s���Ă������ƂɂȂ�B�����ł̃C�l�͉��уW���|�j�J�ł������B

�Ƃ���ŁA�u�v�����g�I�p�[�����͖@�v�Ƃ������̂�����B�v�����g�I�p�[���Ƃ́A�C�l���͂��߁A���M�A�q�G�A�A���A�g�E�����R�V�ȂǁA�C�l�Ȃ�

�A���Ɋ܂܂��K���X���i��_�́j�̍זE���̂��Ƃł���B�K���X���̂��߁A�C�l�Ȃ̐A���������ď����ĂȂ��Ȃ��Ă��A�y�̒��Ɏc��̂ł���B���̃v�����g�I�p�[����y�̒����猟�o���āA

���̌`�ɂ���āA�C�l�Ȃ̂ǂ̐A�����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��A�u�v�����g�I�p�[�����͖@�v�Ƃ����B���̕��@�ɂ��A���R���A�������A���������ɂ���X�����̓ꕶ��ՂŃC�l�̃v�����g�I�p�[����

���������B���̂��Ƃ́A���{�̓ꕶ����ɁA�L���͈͂ŃC�l���͔|����Ă������Ƃ������Ă���B�����̓ꕶ��Ղ��猩�������C�l�̃v�����g�I�p�[���́A�M�уW���|�j�J�̂��̂ł������B

�C�l���ǂ̂悤�Ȍo�H��ʂ��ē��{�ɓ`������̂��ɂ��ẮA����܂ŁA���N�����o�R���A��������̒��ړn�����A

�C��̓����쓇�o�R���̎O�̐�������Ƃ����B�������A�����̐��́A�u���c���Ɛ���i���уW���|�j�J�j�v��O�����̂ŁA�u�Ĕ����ƔM�уW���|�j�J�v���ӎ��������̂ł�

�Ȃ��Ƃ����B�A����`�w�҂̍����m��Y���ɂ��A�u�M�уW���|�j�J�v���A�C��̓����쓇�o�R���œ��{�ɓn�������\���͋������̂́A�܂�����I�ȏ؋��͌������Ă��Ȃ��Ƃ����B

���̉\����⋭������̂Ƃ��āA���R�l�ފw�ҁA���֏�v�i1897�|1983�j�ɂ��A�u�쓇���Ӎk�i�ǂ������j�����_�v��A����������A

�����w�ҁA���X�؍������i1929�|2013�j�́u�쓇�_�k�����_�v������B�u�Ӎk�i�ǂ������j�v�Ƃ́A���_��L�i����j��p���Đl�͂ɂ��y�n���k���A�����Ƃ����n�I�ȍk����@�������B

�^���C����}�C���͔̍|�ɂ͞��_���p�����A�����͔̍|�ɂ͌L���p������B�@���X�ɂ��u�쓇�_�k�����v������Â�����̂́A�~��̍�G�A�A���ƃC���i�M�ьn�̃��}�m�C����

�T�g�C���j����앨�Ƃ��锨��Ɠ��k��q�R�o�G�琬�^�̈��Ƃ̋����A�Ɠ��̔_��A�Đ������͂��߂Ƃ���V���M�Ȃǂł���Ƃ����B

�@�@�@

���X�؍������́A�u�쓇�v�ł̎��g�̌��n�����Ɋ�Â��āA�u�쓇�_�k�����v�̊�b���`�����Ă���̂́A�u�I�[�X�g���l�V�A�^���v�ł����

�����Ă�����i���X�؍������F�u�삩��̓��{�����i��j�A�i���j�|�V�E�C��̓��v�ANHK �u�b�N�X980�A���{�����o�ŋ���A2003�N���j�B�����Łu�쓇�v�Ƃ̓I�[�X�g���l�V�A�̂��Ƃł���A

�I�[�X�g���l�V�A�Ƃ́A��p���瓌��A�W�A���ו��A�����m�̓��X�A�}�_�K�X�J���ȂǁA�u�I�[�X�g���l�V�A�ꑰ�v�ƌĂ��l�X����炷�n��������B���˂ẮA�u�}���[�E�|���l�V�A�ꑰ�v

�ƌĂ�Ă����l�X�̌���Ƒ�p���Z���̏���Ƃ̗މ������ؖ�����āA���݂͈ꊇ���Ă��̂悤�ɌĂ�Ă���Ƃ����B�I�[�X�g���l�V�A�ꑰ�͑�p����t�B���s���A�C���h�l�V�A�A

�}���[�����Ɠ쉺���A5���I���ɃC���h�m���z���ă}�_�K�X�J�����ɒB���A����ɓ��̑����m��̓��X�Ɋg�U�����ƌ����Ă���B

�@

�u�I�[�X�g���l�V�A�^���v�̃C�l�͔M�уW���|�j�J�ł���B���X�́A�u�쓇�v�ł̖L�x�Ȍ��n�����ɂ���āA���́u�I�[�X�g���l�V�A�^���v

���܂ށu�쓇�_�k�����v�̕��z�𖾂炩�ɂ����B�����Ă��́u���z�v�������Ƃ��āA���́u�����v���삩��k�ցu�C�̓��v�ɂ���ē`�d���邱�Ƃɔ����A�C�l�����{�ɓ`����ꂽ

�\��������Ǝ咣���Ă���̂ł���B

�Ńg�b�v��

�@

�썑�F���Ɋւ��u�C�̓��v�ɂ��ď������̂ŁA�k���z��Ɋւ��u�C�̓��v�ɂĂ������Ă������Ǝv���B�k���́u�C�̓��v�Ɋւ��āA�܂��A�v�������Ԃ̂́A

�ߐ��A�]�ˎ���ɂ�����u�k�O�D�v�Ɓu�R�O���Ձi���������j�v�̂��Ƃ���B

�u�k�O�D�v �Ƃ́A�]�ˎ��ォ�疾������ɂ����ē��{�C�C�^�Ŋ����A��Ɂu���ς݁v�́u���D�v�̂��Ƃł���B�u���ς݁v�Ƃ́A���i��a������

�^������̂ł͂Ȃ��A�D�厩�̂��D�̊�`��Ŕ������ė��v�邱�Ƃ�ړI�ɁA���i���Đςݍ��ނ��Ƃ������B�u���D�v�Ƃ́A�`����`�֏���D�̂��Ƃł���B�u�k�O�D�v�̍q�H�́A

���͑Δn�C���ɍR���āA�k���Ȗk�̏��`����A���ւ��o�R���Đ��˓��C��ʂ��đ��Ɍ������i����͂��̋t�j�B�u�k�O�D�v�̍Ŗk�[�̊�`�n�͉ڈΒn�i�k�C���j�̍]���ł���B�z��ł́A

��D�A�V���A���i���n�j�A�o�_��A����A�����i�����]�Áj�Ȃǂ��k�O�D�̎�Ȋ�`�n�ł������B�����^���Ƃ����ƁA����ׁi�k�����ʁj�ɂ́A�ڈΒn�̐l�X�ւ�

��ށE���H�i�ށE�ߕ��p�i�E�����Ȃǂ̓��퐶���i�A���˓��C�e�n�̉��i���l�������ɕs���j�A���A�����A�āA��琻�i�i��E���V���j�A�X�C�i���Y�n�͐��˓��j�Ȃǂł������B���ׁi�E�����ʁj�́A

�w�ǂ��C�Y���ŁA

���i�_�앨�͔|�̂��߂̔엿�ł����ה��A���̎q�A�g�����j�V���A�����i�}�R�A���z�A����Ȃǂł������B���ɍ��z�͑�₩��i�܂��͒��肩��j�F�����o�āA����o�R�Œ�����

�܂Ŗ��A�o���ꂽ�Ƃ����B�k�C���A�z���A�F���A�����i����j�A���i�����j�܂ł̃��[�g���u���z���[�h�v�Ƃ������Ƃ�����Ƃ������A�k�́u�C�̓��v�Ɠ�́u�C�̓��v���A�u���z�v��ʂ��Č݂���

�q����A�����܂ʼn��тĂ����Ƃ��������́A��ϋ����[�����ƂɎv�����B

�Ƃ́A�]�ˎ��ォ�疾������ɂ����ē��{�C�C�^�Ŋ����A��Ɂu���ς݁v�́u���D�v�̂��Ƃł���B�u���ς݁v�Ƃ́A���i��a������

�^������̂ł͂Ȃ��A�D�厩�̂��D�̊�`��Ŕ������ė��v�邱�Ƃ�ړI�ɁA���i���Đςݍ��ނ��Ƃ������B�u���D�v�Ƃ́A�`����`�֏���D�̂��Ƃł���B�u�k�O�D�v�̍q�H�́A

���͑Δn�C���ɍR���āA�k���Ȗk�̏��`����A���ւ��o�R���Đ��˓��C��ʂ��đ��Ɍ������i����͂��̋t�j�B�u�k�O�D�v�̍Ŗk�[�̊�`�n�͉ڈΒn�i�k�C���j�̍]���ł���B�z��ł́A

��D�A�V���A���i���n�j�A�o�_��A����A�����i�����]�Áj�Ȃǂ��k�O�D�̎�Ȋ�`�n�ł������B�����^���Ƃ����ƁA����ׁi�k�����ʁj�ɂ́A�ڈΒn�̐l�X�ւ�

��ށE���H�i�ށE�ߕ��p�i�E�����Ȃǂ̓��퐶���i�A���˓��C�e�n�̉��i���l�������ɕs���j�A���A�����A�āA��琻�i�i��E���V���j�A�X�C�i���Y�n�͐��˓��j�Ȃǂł������B���ׁi�E�����ʁj�́A

�w�ǂ��C�Y���ŁA

���i�_�앨�͔|�̂��߂̔엿�ł����ה��A���̎q�A�g�����j�V���A�����i�}�R�A���z�A����Ȃǂł������B���ɍ��z�͑�₩��i�܂��͒��肩��j�F�����o�āA����o�R�Œ�����

�܂Ŗ��A�o���ꂽ�Ƃ����B�k�C���A�z���A�F���A�����i����j�A���i�����j�܂ł̃��[�g���u���z���[�h�v�Ƃ������Ƃ�����Ƃ������A�k�́u�C�̓��v�Ɠ�́u�C�̓��v���A�u���z�v��ʂ��Č݂���

�q����A�����܂ʼn��тĂ����Ƃ��������́A��ϋ����[�����ƂɎv�����B

�u�R�O���Ձv�́u�R�O�v�Ƃ́A�R�U�A�R�Ƃ������A��ɃE�C���^���i�c���O�[�X�n�j�A�j�u�q���i�����S���C�h�j�A�I���`�������i�c���O�[�X�n�j�Ȃ�

���Z��ŋ����A�ɓ����V�A�̓��{�C���ݒn��������B�����̋��Z���ƃA�C�k�l�Ƃ̊ԂŁA��Ƃ��Ċ����i�T�n�����j�𒆌p�n�ƍs��ꂽ���Ղ��u�R�O���Ձv�ł���B

�R�O�l�́A����������渁i�e���j�����[�������ɁA�����c���艺�����ꂽ������z�n�A�h�̉H�A�ʂȂǂ����Q���Ċ����ɗ��q�����B�A�C�k�l��

�œ����є��A�a�l�������炳�ꂽ�S���i�A�āA���A�R�O�l���������i�ƌ��������B�A�C�k�l�̒��ɂ͎R�O���Ղ��������ł͂Ȃ��A�����ɒ��ڒ��v���Ă������̂������Ƃ����B

�R�O�l�ƃA�C�k�l�Ƃ̌��Ղɂ���Ă����炳�ꂽ�i�X�́A�A�C�k�l�ɂ���ĉڈΒn�̏��O�˂ɂ����炳�ꂽ�B����ɁA�����̕i�X�́A���O������{�C���́u�����q�H�v�Ƒ����m���́u�����q�H�v��

���{�̊e�n�ɉ^�ꂽ�B�@�����̌��Ղ��܂߂āu�R�O���Ձv�Ƃ������Ƃ�����B�u�R�O���Ձv�ł����炳�ꂽ�i�œ��ɗL���Ȃ̂��u�R�O���v

�Ȃ����u�ڈсv�Ə̂����ؗ�Ȏh�J�̎{���ꂽ���B����

�����̊��� �ł������B

�ł������B

�����ŁA������Ñ�ɂ܂ł����̂ڂ��Ă݂悤�B���{�̌Ñ�ɂ�����A�k�́u�C�̓��v�́A���}�g�������k���̉ڈi���݂��j���͂��߂Ƃ���u�ٖ����v��

�鉻�Ɛ����̂��߂ɑ�D�c�𑗂����u���v�ł������B�H��������́u�Ñ�ڈv�i�g��O���فA2011�N�A2000�N�̏��ő����̕����Łj�Ƃ����{�ɂ��ƁA�u���{���L�v�ɂ͎��̂悤�ȋL�q������Ƃ���

�i�����App.99�`100�j�B

�E658�N�`660�N�i�Ė��S�`�U�N�j�A���N�A�z���i�����̂��ɁA���݂̕��䌧�։�s

����R�`�������n���̈ꕔ�ɑ�������n��j�̍���A���{�䗅�v��180�`200�z�̑�

�D�c�𗦂��ē��{�C��k�シ�鉓�����s�����B

�E658�N�i�Ė��S�N�j7���A�ڈ�200�l�]�肪�s�ɂ̂ڂ蕨�����サ�A�\��ƒÌy�̌S�̂Ȃǂ��ʂ�^����ꂽ�B

�E����{�]�A���{�䗅�v���l�T�i���キ����j�Ɛ���ċA��A��49�l�����サ���B

�E660�N�i�Ė��U�N�j3���A���{�䗅�v��200�z�̑D�ŎO�x�ڂ̉����ɏo�����A����̓��{�C���̂ǂ����A�܂��͐Ύ��͌��܂ōs���A�����ŏl�T�Əo���������f�Ղ��������������������Ȃ������B

�܂��A544�N�i����5�N�j12���A�l�T�l�i�����͂��̂ЂƁ����キ����j�����n�ɓ��������Ƃ����L�q�����{���L�ɂ���Ƃ���

�i�c���\�ꑼ���A�u�V�����̗��j�v�A�R��o�ŁA1998�N���App.41�`50�j�B

�����ŁA�u�l�T�i���キ����j�v�Ƃ����̂́A�����A���݂̒������k���A�ɓ����V�A���{�C���݁i���C�B�j�A�����i�T�n�����j�ɏZ��ŋ����l�X�ŁA

�l��I�ɂ͓��{�̓ꕶ�l�Ɠ��n���ł���Ƃ�����������悤�ł���B�Ñ�ɂ����Ă����{�C�̑Ί݂ɏZ�ސl�X�Ƃ̊ւ��͂������̂ł���B

�@�@�@

�����܂ŏ����Ă��ċC�Â������̂́A�����A���N�̗��j�ɂ��ẮA������x�̒m���͂�����̂́A���N�ȊO�̓��{�C�Ί݂̒n��A���݂̒������k����

�ɓ����V�A�̓��{�C���ݒn��ɁA�ǂ̂悤�Ȑl�X���Z�݁A�ǂ̂悤�ȍ�������Ă����̂��A�����Ă����̍��X�Ɠ��{�͂ǂ̂悤�Ȋւ��������Ă������ɂ��ẮA�قƂ�lj����m��Ȃ��Ƃ������Ƃ�

����B����̉ۑ�Ƃ������B

�Ńg�b�v��

�@

�����������Ɂu�ĎR��t�v�Ƃ����ꏊ�����邱�Ƃ�m�����̂͂��̍��������낤���H�@����2009�N�ɑ�w���N�ސE������A�u���������̗��j�U���v�i�������������w�Z���j����ҁA�R��o�Łj�����߁A���̖{�ɓ�����ċ����������܂܂�

�����������̎j�Ղ�K�˕����Ă����B�����炭�A���́u���������̗��j�U���v�̖{�̒��́u���ǁE�����E����������v�̍��Ɂu�ĎR��t�v�̖��O��

���o�����̂��ŏ��ł������Ǝv���B

���͂��Ƃ��ƎR�������D���ŁA���w���̍����玄�̋����V���������s�̋ߕӂ̎R�X�ɓo���Ă����B�����́A

�M�B�̎R���ɒ[�������{�꒷����A�M�Z�삪�R�ԕ����ĕ��암�ɓ���A�앝���L���Ȃ����Ƃ���̉E�݂ɊJ�������ł���B���݂͕����̑升����

���s����g����l���������Ă��邪�A�������w�����������̐l����13���l�قǂł������B�����͓���ƕ���̑喼�q��Ƃ̏鉺���ł������B�s�̒��S��

���瓌�� 4km ���̂Ƃ���ɁA���R�u�˂ƌĂ��R�X�������Ă���B���̋u�˂̍ō���͕W��765m�̋��R�ł���B�ǂ����肵���A�`�̗ǂ��R�ł���A

���̖�����킩��悤�ɁA���̎R�̗Ő��͉������璭�߂�Ƌ��̎��̂悤�ɃM�U�M�U���Ă����B���̑z���ł��邪�A�×��A���R�͏C�����̏C�s�̏��

�������̂ł͂Ȃ��낤���B�������s�̖k���A�������ɂ��鑠�����i���E�����_�Ёj�ɁA�C�����̕��l�A�������������u����Ă��邱�Ƃ����̑z���͂�

�~�����Ă�B���̋��R�ɓo��ƍ���ߑO���ɁA�s���~�b�h�^�̌����ȎR�e�������R���ڂɔ�э���ł���B�C�̋߂����ނ����Ɨ���Ȃ̂ň��

�ڗ����Ă���B���ꂪ�����m���Ă���ĎR �ł���B�×������{�C���q�s����D�̖ڈ�ɂȂ��Ă������Ƃł��낤���A�l�X�̐M�̑ΏۂɂȂ��Ă�������

�ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B����قǖڗ��R�ŁA�_�X����������������R�ł���B�ĎR�̕W����992.5���ŏ�z�s�Ɣ���s�̋��E�ɒ������Ă���B���̕�����

�c���̎��Ƃ���������z�s������������ǂ�������B���Ȃ݂ɔ���s�͎��̋��������s�ׂ̗̎s�ł���B�����V�����ɏZ��ł������i��w�ɐi�w���ē�����

�o��܂ł�18�N�ԁj�A�ĎR�Ɉ�x�͓o���Ă݂����Ǝv���Ă��������ljʂ����Ȃ������B�ĎR�̒���ɂ͖�t��������A��t�@�����J���Ă���Ƃ����B

�����m���Ă��邱�́u�ĎR�v�Ǝ������́u�ĎR��t�v�͊W������̂ł��낤���H�@���ׂĂ݂�Ƌ��������Ƃɑ傢�ɊW������̂ł���B

�ł���B�×������{�C���q�s����D�̖ڈ�ɂȂ��Ă������Ƃł��낤���A�l�X�̐M�̑ΏۂɂȂ��Ă�������

�ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B����قǖڗ��R�ŁA�_�X����������������R�ł���B�ĎR�̕W����992.5���ŏ�z�s�Ɣ���s�̋��E�ɒ������Ă���B���̕�����

�c���̎��Ƃ���������z�s������������ǂ�������B���Ȃ݂ɔ���s�͎��̋��������s�ׂ̗̎s�ł���B�����V�����ɏZ��ł������i��w�ɐi�w���ē�����

�o��܂ł�18�N�ԁj�A�ĎR�Ɉ�x�͓o���Ă݂����Ǝv���Ă��������ljʂ����Ȃ������B�ĎR�̒���ɂ͖�t��������A��t�@�����J���Ă���Ƃ����B

�����m���Ă��邱�́u�ĎR�v�Ǝ������́u�ĎR��t�v�͊W������̂ł��낤���H�@���ׂĂ݂�Ƌ��������Ƃɑ傢�ɊW������̂ł���B

�������̕ĎR��t�́A�������p�i�э]�p�j�̘p���ɒ������ޕʕ{��i�͐�j�̉͌��������k����

���݂̍���125m�̊�R�̏�ɂ���B�Z���͈��ǎs��q�ł���B���̓�q�ɂ͖L�B�Ɠ��ÉƂ̕�n������A���̕�n�̕~�n�ɁA���đ��T���Ƃ�������

�������B�L�B�Ɠ��ÉƂ́A���喼�A���Ï@�ƂW�㓇�Ëv�L�i1375�N�|1425�N�j�̎O�j�A���ËG�v�i���܂� �����Ђ��A1413�N�|1477�N�j������Ƃ���

���Î��̕��Ƃł���B���㓇�ËG�v���L�����̂������Ƃ���u�L�B�Ɓv�ƌĂ�邱�ƂɂȂ����B���̑��T�����������Ă����u�ĎR��t�R���v�ɂ�

���̂悤�ɏ����Ă���Ƃ����i�ĎR��t�_�Ѓz�[���E�y�[�W���]�ځj�B

�w���̖�t�͑��T���J�R�N�@�a���̔���ɂ�錚���ł���B�N�@�a�������ՎQ�̎��A�z��̕ĎR����t��

���ł���Ƃ����̂ŁA�S���Q�Ă��Ă����B���鎞�����̘V�l������A�a���Ƌ��ɎQ�Ă����B�V�l�͋N�@�Ɂu���͕��t�ł���B�t�͖�t�ɋA���Ă���

�悤�Ȃ̂ŁA��t���荷���グ�܂��傤�B�v�ƌ������B�N�@�͑傢�Ɋ�т��肢�����B����҂������Ă��̘V�l�͎t�̌���K��A��t�̑���^�����B

�Z���Z���̍����ł���B�܂��N�@�Ɂu����t���̋��A�����炷���Ɏ����������A�l�X���ꂵ�݂���~���Ȃ����B�v�ƍ������B�N�@�͂��̖�t����

���݂̕��ł͂Ȃ����Ƃ�������A�V�l�̖���q�˂��̂����A���ɘV�l�͓����邱�ƂȂ������Ă��܂����B�ǂ��֍s�����̂���������Ȃ��B�N�@�͂����

�s�v�c�Ȏ��ł���Ǝv���A���锧�g������������h�炵���B

�N�@�͋��֎������ہA��t���t�Ɍ����邱�Ƃɂ����B�����������t�͋����u���̑��͐l�����������ł�

����܂���B����t�̖����A���̎O�������ɂ���l������A���̑������Ɍ����Ă����̂ł��B�v�ƌ������B����t�̖����Ƃ����A�V�l����t��������

�ĎR�ɗ������ł���B�N�@�͂܂��܂��s�v�c�ł���Ɗ������B

�N�@�͖{�˂ɋA��ƁA�����̊≪���܂�ʼnz��̕ĎR�̂悤�ł������̂ŁA���̑������u�����B�����ĕĎR��t�Ɩ��t�����̂ł������B����ȗ��̗쌱��

��������Ȃ��قǂł���x�B

�����ő��T�����J�R�����N�@�a���Ƃ́A�L�B�Ɠ��Î�����A���ËG�v�̎l�j�A���Î狻�̂��Ƃł���B

15���I�̒����A��������A�F���̕��Ƃ̎l�j�V���m�ƂȂ�A�������s�r���A���H�͂��z��̍��ɂ܂ő����̂��Ă������Ƃ�m�������Ƃ́A���̒�

�Ɉ���̊��S�������N�����ɏ\���ł������B

2011�N4���̖��A���͎������̕ĎR��t��K�˂��B�ĎR��t�̂��鈦�ǎs�́A�������A���ǒ��A�����ؒ���

�O�̒�����������2010�N�ɂł����V�����s�ł���A���݂͎������s�̃x�b�h�^�E���ƂȂ��Ă���B���͎����������w����JR���L�{���ɏ��A�����w��

�~�肽�B�����������w����܂ځA�������A�������A�d�x�A���ǂ̎��������ł���A��Ԏ��Ԃ�25���قǂł������B�����w�����̐��ʓ��H�����ɍs���A

��`�֒ʂ��鍂�����H���������Đi�ނ�25�����炢�ŕʕ{��ɂ����鋴�i�������j�ɂł�B���̋���n�����Ƃ��낪��q�̒n�ŁA���݁A�������w�Z������

�ꏊ�ɂ́A�]�ˎ���A�F���˂̒n���������������Ƃ����B�܂���O�̕ʕ{�썶�݁A�������̂����Ƃɂ͔[������q�������āA���̂�����̐����E�o�ς�

���S�n�ł������B�ĎR��t�͒������w�Z�̓�������ɂ����R�̒��� (�E�[�̎R�̏�̊��̕ӂ�)�ɂ���B��R����ւ̓o��́A���Ȃ�̋}�o�ł��邪�A���̂����o�R��������

�ݒu����Ă����肵�āA125m�̍�����o�肫��ɂ���قNj�J���邱�Ƃ͂Ȃ��B����ɂ͖�t�@�����J���t�����������B���ォ��̒��߂͗ǂ��A�����A

�������s�̋g���n�ɒʂ���d�x�̔����i���낪�˂����j���ʁA�ʕ{��㗬�������ʂ̎R�X���ǂ��������B�܂��k���̑����ɂ́A�ĎR��t����������

�N�@�a���i�L�B�Ɠ��Î����㓇�ËG�v�̎l�j�A���Î狻�j���J�R�����������Ձi���݂͖L�B�Ɠ��ÉƂ̕�n�j���������B���݂̕ʕ{��̐��ʂ͂���ق�

�����͂Ȃ����A�������ɂ͏㗬�̊������ʂ܂őD���������Ƃ����B�����̊ԁA�u���������͕ĎR��t�A�O�͔����̑���D�v�Ɨw��ꂽ�̓����ÂB

(�E�[�̎R�̏�̊��̕ӂ�)�ɂ���B��R����ւ̓o��́A���Ȃ�̋}�o�ł��邪�A���̂����o�R��������

�ݒu����Ă����肵�āA125m�̍�����o�肫��ɂ���قNj�J���邱�Ƃ͂Ȃ��B����ɂ͖�t�@�����J���t�����������B���ォ��̒��߂͗ǂ��A�����A

�������s�̋g���n�ɒʂ���d�x�̔����i���낪�˂����j���ʁA�ʕ{��㗬�������ʂ̎R�X���ǂ��������B�܂��k���̑����ɂ́A�ĎR��t����������

�N�@�a���i�L�B�Ɠ��Î����㓇�ËG�v�̎l�j�A���Î狻�j���J�R�����������Ձi���݂͖L�B�Ɠ��ÉƂ̕�n�j���������B���݂̕ʕ{��̐��ʂ͂���ق�

�����͂Ȃ����A�������ɂ͏㗬�̊������ʂ܂őD���������Ƃ����B�����̊ԁA�u���������͕ĎR��t�A�O�͔����̑���D�v�Ɨw��ꂽ�̓����ÂB

�������w�Z�̐������H��k�ɐi�ނƒ�����א_�Ђɍs�����B�S���Â�搂�ꂽ�퍑�������Ë`�O

�i1539�|1619�j�́A1596�N����1606�N�܂ŁA�����ɋ��ق������������Ƃ����B���̉��~�̐Ί_�������c���Ă���B���Ë`�O�����N�o�������̂́A

���\�̖��i1592�|1593�j�ƌc���̖��i1597�|1598�j�ł��邩��A�c���̖��͂�������o�w���Ă����ɋA���Ă������ƂɂȂ�B�܂��A�u���Â̑ނ����v

�ŗL���ȊփP���̐킢��1600�N�ł��邩��A��͂蓯�l�A��������o�Ă����ɋA���Ă������ƂɂȂ�B���Ë`�O�����N����A��A�������H���C

(�a��:���R����)�́A�`�O���ق̖k���ɉF�s�q��z���A�`�O�D�݂̒������Ă����Ƃ����B�����̍�i�͉����̌䗢�q�̐��i�ƂƂ��Ɂu�Ò����āv

�Ƃ��đ�ϒ��d����Ă����B�F�s�q�Ղ�1934�N (���a9�N)�ɔ�������A���݂͌��w��j�ՂƂȂ��Ă���B���̗q�Ղ͋`�O���ق�������Ă����̂Ƃ���

�Ȃ̂Ŏ����K�˂Ă݂��B

�F���˂̒n�������Ձi���݂̒������w�Z�j��A���Ë`�O���ِՁi���݂̒�����א_�Ёj�A�Ò�����

�F�s�q�ՂȂǂ������q�̕��n���̖k���ɂ́A�ĎR��t�������R�Ɠ������炢�̍����̏��R���A�Ȃ��Ă���B���̏��R�ɂ́A���ĕ��R��

�i������E�����{��E����Ƃ��]���j�ƍ�����Ƃ����R�邪�������B������͕��R��̎x��ł���Ƃ����B�E�C�L�y�f�B�A�ŕ��R��ɂ��Ē��ׂ�

�݂�Ǝ��̂悤�ɏ����Ă������F

�w�i���R��́j1282�N�i�O��5�N�j���A���s�̐ΐ��������{���牺�������P�@���@�����z�邵���B

�P�@���@���́A�ΐ��������{���K���̈ꑰ�ł��������A�����A�ΐ��������{�ƊW���[����������������{�i���݂̎������_�{�j�̂̒��������R��

�̗̉ƐE�Ƃ��āA�ΐ��������{�̐_����A����ő��A�m���A��ҁA��H�A���t�A�y��t��873�l�𗦂��A�D�Œ������������̍]�ɓ��������B�X��

�ʕ{�� ��k��A���N���o���Ă���܋��R�R����Вn�ɒ�߁A��q�����_�Ёi���݂̒��������_�Ёj��n�������B����������{�ɑ��āA�V����

�������������Ƃ������ƂŁA�u�V�������{�v�Ə̂����B�����́A�����̘e�ɁA�����R�����������@��ʓ����Ƃ��Č��������B�X�ɐ_�Ђ̐��ɕ��R���

�z���A�n�����畽�R���𖼏�����B������̎��ł��������Î��ƕ��R���͗{�q���g���s���Ă���A�����͍s�������ɂ��Ă������A����ɑΗ�����

�悤�ɂȂ�A�����N�ԁi1452�N - 1454�N�j�ɓ��Î���9�㓇�Ò����̒�A���ËG�v���A���R����9�㕽�R���L���Ē�������̗L�����B�s�ꂽ���R����

�w�h�ցA�ꑰ�͎������̕����ֈڂ��ꂽ�B�G�v�́A�ʕ{��̑Ί݂ɉZ�����i������j��z���ċ���Ƃ��A���R��ɂ͎��j�̒��N��z���A���R���̖���

���p���������B�܂��A�G�v�̎O�j�̖��v�͗��̉����؎��̗{�q�Ƃ��A�G�v�̈А��͋ߗׂɋy�B�x

���łɌ��y�������Ƃ����A���̓��ËG�v�i�����Ђ��A�L�B�Ɠ��ÉƏ���j�̎l�j�������ĎR��t��

�L�B�Ɠ��Î��̕���T����n�������N�@�a���i���Î狻�j�ł���B���͎R�̏�̕��R��Ղɂ��钟�������_�Ђ܂œo���Ă݂��B���������_�Ђ̒���

�̑O���͕��R��̓�邪�������Ƃ���ŁA���݂́u�������v�ƂȂ��Ă���B��������͍����ƕʕ{��͌����� ���ǂ��������B���������_�Ђ̋����ɂ�

�P�@�������i���R�鏉���啽�R�����j���A�����Ɠ`���������700�N�̑��ǂ��������B���́A������700�N�ȏ���O�ɋ��s����͂��ꑰ�Y�}

873�l�ƂƂ��ɁA���̒����̒n�Ɉڂ��Ă��āA���̒n��170�N�߂����߂����R���ꑰ�̋��S�Ɏv����y�����B

���ǂ��������B���������_�Ђ̋����ɂ�

�P�@�������i���R�鏉���啽�R�����j���A�����Ɠ`���������700�N�̑��ǂ��������B���́A������700�N�ȏ���O�ɋ��s����͂��ꑰ�Y�}

873�l�ƂƂ��ɁA���̒����̒n�Ɉڂ��Ă��āA���̒n��170�N�߂����߂����R���ꑰ�̋��S�Ɏv����y�����B

�Ńg�b�v��

�L�B�Ɠ��Î����㓇�ËG�v�̎�������ꐢ�I�قǎ��オ���邪�A��q�ɋ��ِՂ����铇�Ë`�O�ɂ͎O�l

�̌Z�킪�������B�`�v�A�v�A�Ƌv�ł���B���Îl�Z��Ɖ]���A�`�O���܂߂����̌Z��������B�`�v�����j�A�`�O�����j�A�v���O�j�A�Ƌv���l�j

�ł���B���̎l�Z��̕��e���u���Ẩp��v�Ə̂���ꂽ���Ö{�@�Ƒ�15�㓖��E���ËM�v�i1514�|1571�j�ł���B�M�v�͉i��11�N5��5��

�i1514�N5��28���j�A�F�����Î��̕��ƁA�ɍ�ƁE���B�Ɠ���̈ɍ쒉�ǂ̒��j�Ƃ��ēc�z�{�T����ɂĐ��܂ꂽ�B���̈ɍ쒉�ǂ͓��Î������̑c��

�]���A�B����͓��V�ցi���������j�Ɩ����A�u���V�ւ���͉́v����������ƂŒm���Ă���B���̒��ǁE�M�v�̍��A

���Î��͈��E���ƁE���l�O�̎��������i�݁A����ɂ͑�12�㓖��E���Ò����A��13�㓖��E���Ò������������A��14�㓖��E���Ï��v�͎�N�̂��߁A

���Ö{�@�Ƃ͎�̉����Ă����B�����ŏ��v�͑��B�Ƃ̒��ǂ𗊂�A��i6�N�i1526�N�j11���A�M�v�͏��v�̗{�q�ƂȂ��ē��Ö{�@�Ƃ̉Ɠ̌�p��

�ƂȂ����B��i7�N�i1527�N�j4���A���v�͒��ǂ̖{�̂ł���ɍ�ɉB�����A�M�v�͎������̐�����ɓ����Đ����ɉƓ��p�������B�����������c��

�o�������߂�F�B�Ɠ���E���Î��v�͂���ɕs���������A���Ï��v��S���Œ��ǁE�M�v�e�q�Ƃ̊Ԃɑ������N�������B���̑����𐧂��ĎF���̍���

���ꂵ���̂����ËM�v�ł���B���̌�A���ǁE�M�v�e�q�͎F���E����E�����O���̓�����ʂ������B����ɋM�v�͓��Îl�Z��ƂƂ��ɋ�B�����ڎw��

�R����k�ɐi�߂����A���ƈ���Ƃ����Ƃ���őS�������ڎw���L�b�G�g�̌R���ɉ����߂���s�k�����B�������F���E����̓��Ɠ����̈ꕔ

�i�����n���E���y���Ȃǁj�̗̗L���͈��g���ꂽ�B���Î���16�㓖��̍��͋M�v�̎q�A�`�v�Ɍp������A���̌�͋`�v�ɒj�q�����Ȃ������̂ŁA

�`�v�̒�̋`�O�ɁA����ɂ��̌�͋`�O�̎q�A���P�i��Ɂu�Ƌv�v�ɉ����j�Ɍp�����ꂽ�B���̒��P������̎F���˔ˎ�ł���i���F�ȏ�̋L�q�̓E�C�L�y�f�B�A�ɕ����Ƃ����ł���j�B

���́A���Ö{�@�Ƃ̋��邪���������݂̎������s�㒬�i����܂��j�n��̒n�`�����Ë`�O�̋��ِՂ�

���鈦�ǎs��q�̒n�`�Ɏ��Ă��邱�ƂɋC�Â����B�ǂ�����O���ɉ͌��ɋ߂��삪����A�w��ɂ͎R�邪����B���Ö{�@�Ƃ̋��ق͎������s�㒬��

�������w�Z�̒n�ɂ��������A���̑O���ɂ͋э]�p�ɒ�����א�i�͐�j������A����̏��R�̏�ɂ͐����邪�������B���Î��̋���͎R�̏�̏��

�[�̋��ق���̂ƂȂ������̂ł���A���Ö{�@�Ƒ�15�㓖�哇�ËM�v�͂��̐�����ɏZ�B�������苷�ɂȂ������߁A���C�ɋ߂��ꏊ�ɐV����

���z���Ĉڂ�Z�B���̏�́u����v�Ɖ]���A���݂̑嗳���w�Z�̒n�ɂ������B��l�߂̏�Ƃ��āA��א�����C���̏��R�̏�

�i���݂̑���R�����j�ɁA�������㖖�����瑱���Ă����������邪����A���鎩�̂͊ȒP�ȉ��`���̕���ł������Ǝv����B���̌�A����ɂ͓��Ö{�@��

��16�㓖�哇�Ë`�v���ݏ邵�A���\4�N�i1595�N�j�܂ŏZ��ł������A�L�b�G�g�̈��͂̂��߁A�x�G��i�����s�j�Ɉړ]�����B���̌�A����́A

�`�O�̎q�A���P�̋���ƂȂ������A���P�͒��N�o���ō����ɂ͂��炸�A�قƂ�ǂ��̏���g�����Ƃ͂Ȃ������Ǝv����B�������A�c��7�N�i1602�N�j�A

���P�̖��ɂ�蓇�Î��̖{�邪��������i�ߊۏ�j�Ɉڂ�ƁA����͔p��ƂȂ�A���̐Ղɂ͋M�v�A�`�v�̕�A�嗴�����������ꂽ�B�嗳���w�Z

�̖��O�͂��̎��̖��O�ɗR������i���F�ȏ�̋L�q���ꕔ�E�C�L�y�f�B�A�ɕ����Ă���j�B

�V�����̕ĎR�����锐��s�́A���̋��������s�ׂ̗̎s�ŁA���{�C�ɖʂ��Ă���A�������Z�Ȍ~�g�Ƃ���

�C�݂����������߁A���̗c���N���A���т��ъC������L�����v�ɏo�����Ă����ꏊ�ł���B�������A����s���̂ɂ��ẮA����܂ŏڂ����m��@���

�Ȃ������B���̂��ђ��ׂĂ݂��Ƃ���A���̒n�����ǎs��q�n��A�������s�㒬�n��Ǝ����悤�Ȓn�`�����Ă���A�����������ېV�ɂ�����

�k�z��C�푈�̕���ɂȂ��Ă��āA�V���{�R���̕��m�𑗂�o�����������Ƃ����Ȃ��炸��������y�n���ł��邱�Ƃ��킩�����̂ł��̂��Ƃ��������߂�

�������Ƃɂ���B����̐����疾���̐��ւ̈ڍs���A���{�����ł͐V���{�R���Ƌ����{�R���Ƃ̊ԂŐ푈���������B�푈�́A�c��4�N1��3���|6��

�i1868�N1��27���|30���j�̒��H�E�����̐킢�Ŏn�܂�A�������N10��21���\����2�N5��18���i1868�N12��4���\1869�N6��27���j�̔��ِ푈�ŏI������B

���̊ԁA���{�̂��������ŗ��w�c�̊ԂŐ킢���J��L����ꂽ���A�ĎR�̂��锐����A���̋������������̐킢�̕���ɂȂ����B�����̈�A�̐킢��

�s��ꂽ�N�̊��x����C�ł������̂ŁA���̐푈���C�푈�Ƃ����B�������A���ِ푈�̍Œ��Ɋ��x�͕�C����Ȗ��i�����j�ɕς���Ă���B

������s�͓��{�C�ɒ�����̐�A�L��A�I�ΐ�i��������͐�j�̉��ϕ���̏�ɑ��X�ł���B

�L��͕ĎR�R��̈ꕔ�ł�����_�x�i757m�j�������Ɏ����A�I�ΐ�͏\�����u�˂������Ɏ����Ă���B�㐙���M�i1530�|1578�j�A�㐙�i���i1556�|1623�j

���z��̓����҂ł������퍑���ォ��D�L����ɂ����āA�L��E�݂ɂ͔��f����Ƃ������邪�������B�I�ΐ�̉͌��ɂ͉z��L���̍`�p���薩��������

�̂ŁA���̎���A���̕ӂ�͐����E�o�ς̒��S�n�̈�ł������Ǝv����B���f����́A1598�N�A�L�b�G�g�ɂ��㐙�i���̉�Âւ̈ڕ��ɔ���

�p��ɂȂ����B

�Ńg�b�v��

�c��3�N�i1867�N�j�A��15�㏫�R����c��i1837�N-1913�N�j���吭��҂����A

�������Â�����A�F���ˁE���B�ˁE�y���ˁE��O�˂𒆐S�Ƃ���V���{���������ꂽ�B�V���{�͓���c��́u�[�n�[���v�i�y�n�Ɗ��E�̕Ԕ[�j��

���肵���B���̍��]�˂ł́A�u��p�}�v�Ɩ����Q�l�̈�h���Ή��u�m�̖����x���āA�]�ˎs���̗T���ȏ��Ƃ��P�����i�������グ�鋭�����l��

�s�ׂ��p�����Ă����B���̘Q�l�������O�c�̎F���˓@������ɂ��Ă��邱�Ƃ�˂��~�߂��]�˖��{�́A�����˂ɖ����ĎO�c�̎F���˓@���Ă������������B

���̎��������������ɁA�V���{�R���̎F���ˁE���B�˂̌R���Ƌ����{���̓��얋�{�E��ÔˁE�K���˂̌R�������s��x�̒��H�E�����ɂ����ďՓ˂����B

�킢�͕����ɏ���A�O���Ƃ̎���o��������V���{�������������B�s�ꂽ�����{���̏��R����c��A��Ôˎ叼���e�ہi��������A1836�|1893�j�A

�K���ˎ叼����h�i���������A1847�|1908�j��́A�؍݂��Ă�������𖧂��ɔ��������Ė��{�̌R�͂ō]�˂ɋA�����B����ȍ~�A�O�l�͒��G�Ƃ���A

�V���{�R�̒Ǔ��̑ΏۂƂ���邱�ƂɂȂ����B�����e�ۂƏ�����h������c��ƂƂ��ɒ��G�Ƃ��ꂽ���R�́A����܂ŁA�e�ۂ����s���E�A��h��

���s���i��̐E�ɂ���A���c���Δh�̎u�m�B���A���s�����g����ѐV��g��p�������܂闧��ɂ���������ł���B���Ȃ݂ɗe�ۂƒ�h��

�����x�ˁE���Z���{�˂̑�10��ˎ叼���`���i�܂�����悵���A1800�N-1862�j�̎��j�Ɣ��j�ł�����̌Z��ł���B�܂������̌������ɏd�v��

�������ʂ������ƂɂȂ铿���O�Ƃ̈�A�����ˑ�14��E��17�㓖�哿��c���������`���̎��j�ł���A�����e�ہE��h�ƌZ��ł���B�]�˂ɋA��������c��͓V�c��

�̋����̎p�����������߁A���̊��i���ɋސT�����B

�i�n�ɑ��Y�������u���v�ł��̐��U��`�����z�㒷���ˎm�͍��p�V���͒��H�E�����̐�̓����A�˂�

�ƘV�Ƃ��Ĕˎ�q�쒉�P�i�������ɁA1837�|1913�j�ƂƂ����ɂ��āA���\���̒����ˎm�Ƒ��̋ʒË��̌x�q�ɂ������Ă����B�ˎ�q�쒉�P�A�͍��p�V�����͂��߂Ƃ��钷���ˎm�́A���H�E������

�킢�ɂ͎Q�킵�Ă��炸�A�킢�I����͓Ǝ����[�g�ō]�˂ɋA�����B�͍��p�V���͍]�˂ɒ����Ɣˎ咉�P�������ɕԂ�����A�]�˔˓@�Ɏc��A������

�̑S���Y�����������B�����ăv���V�A�l���폤�l�G�h�����h�E�X�l�����瓖���̓��{�ɎO�����Ȃ��Ƃ����K�g�����O�C�i�ŐV���@�֖C�j���������B

�����ăv���V�A�D���ق��A�K�g�����O�C�ƍ]�˂ɂ��������˂̉Ɛb�c��150���ƂƂ��ɒÌy�C�����o�R���ĐV���ɋA�����B���̎��A�K���ˎ叼����h��s������

��\���o���̂ŌK���ˎm����щ�Ôˎm��200�����ꏏ�ɐV���ɍs�����B�K���˂͔ˎ�s�݂̂܂܌��_�̖��A�V���{�R�ւ̋��������߂����߁A������h�͌K���˂ɋA��Ȃ��Ȃ����̂ł���B

������h��s���V���ɍs�����͕̂ĎR�����锐��ɌK���˂̔�ђn�i6���j�Ɩ��{�̗a����́i5���j������������ł���B������h�Ɖ�Â�

�����e�ۂƓ��ɕ����ꂽ�����V���{�R�ɑ��Đ헪�I�ɗL���ł���Ƃ����v�f�����������炩���m��Ȃ��B�K���˂�����ɔ�ђn�������Ă����̂́A

�K����4��ˎ叼����d�i1644�|1717�j�����Ƒ����̂��߁A�z�㍂�c�˂Ɉڕ����ꂽ���ƂƊW����̂ł��낤���H�@��Ô˂��z��Ƃ͊W���[���A

�����S��5���A�����S��3���̔�ђn�������Ă����B����E�����ׂ̗̏���J�i������j�͉�Ô˗̂ł���A��Ô˕������Ԃ��Ă����B

�@�@�@

���͌K���˂ƒ����˂͋��s���i��̐E�������Ĉ������������B�O�E�����ˎ�q�쒉���i�����䂫�A1824�|1878�j�͏����e�ۂ����s���E�ł�����

�Ƃ��A���s���i��̐E�ɂ��������A��N���߂���A���p���͍��p�V���̐i���ɂ�莫�C�����B�q�쒉���̌�ɋ��s���i��̐E�ɏA�����̂��K���˂�

������h�ł������B

�@�@�@

�V���`�ɒ������K���ˎ叼����h��s�́A�V�����痤�H�A�K���˂̐w��������������Ɉړ������B

������h�i����21�j�͙���R��a�O�ɓ��邱�Ƃ�݂��ď��莛�ɋސT�����Ƃ����B�������A�֓����ʂ���O�������U�����ꂽ�ꍇ�A����͌Ǘ�����

���܂��̂Ŕˎ�̏��ݒn�Ƃ��Ă͕s�K�Ƃ���A�K���˗a����̂����������Ɉړ������B���́u���\���z���v�A�u�Ð���i������D�^�j�v�ɂ��

��ƒʂ��Ă����B

�@�@�@

�K���˂̔���w���ł́A���h�Ƌ����h�̊ԂŌ��_���������B�����Ď��h���哱�����������B���̍��A

���H�E�����Ő�����K���ˁA���{�������i���{���R�j�̒E�������V���{�ւ̍~��������ŁA�֓��e�n��]�킵����A�z��ɓ��荞��ł����B�K���ˎm

�����ӎO�Y�i1845�|1907�j�͂��̂悤�Ȏ҂̈�l�ł������B�K���˂̔���w���̌K���ˎm�����_�ɓ����̂ɗ����ӎO�Y�̉e���͑傫�������Ƃ����B

�V���{���͏��˂̋A���̂��߂ɓ����呍�{��ݒu���A�k�����ʂւ̎蓖�ĂƂ��Čc��4�N�i1868�N�j1��5���ɂ͖k�����������{��ݒu�����B3����

�����Ă���k������N���R���z�㍂�c�ɓ��������B�����ĉz��11�˂̏d�b���W�߂Ē���ւ̋A���𖽂����B�������A�S�R���w�����铌���呍�{��

�k������N���R�ɑ��č]�˂ւ̑����]�i�𖽂������Ƃɂ��A�z�ォ��V���{�R�͋����Ă��܂����B

4��14���ɂȂ��đ呍�{�͏��˂ɉz��o���𖽂��A19���ɖk������������ �� ��Ð������ɍ��q�i?�i��������Ȃ������A���Ɓj�A�Q�d�ɎF���ˎm���c����

�i�����j�ƒ��B�ˎm�R������i�L���j��C���ĉz��Đi�U�̑̐��𐮂����B�[4��17���A���c�E�R���ɗ�����ꂽ�V���{�R�͉z��i�U�̍����n�ł��鍂�c�ɎQ�W�����B

�܂��V��ɏ��݂��Ă������R�����R�̌R�ēy���ˎm�⑺����Y���Q�����Ėk�z����̌R�c���J����A�{���͊C�����ɔ���i�݁A�x���͏��V�R���o�R

�ŏ��o�����U�����Ă��珬��J�ɓ���A�M�Z���n���Ē�������U�����邱�ƂƂ����B�i���J�n��21���ƂȂ�A�C����i�ސV���{�R�{��

�i�F���A���B�A����Ȃ�6�ˁj��2,500�l�͍��c�E�R�����Q�d�̎w���̂��Ƃɂ������B��N�߂��͍̂��c�ˉƘV�A�V�|�\���q��ł������B���͓r����

�����A�`��ł͈ꕔ�A������i���E��z�s�`��捕��j�ցA����ł͈ꕔ�A�J�����i���E����s�J���j�ցA��͕͂ĎR����ʉ߂��ĐC��֓��������B

�����Ĕ���~�g�C�݂ŋ��K���˂�

�ՖN���̘A���R�Ƃ̊ԂŐ퓬���J�n���ꂽ�B�����Łu�ՖN���i���傤�ق������j�v�Ƃ́A���{���R�̕����w�}��

�É����v���q�傪�������������{��������Ȃ�g�D�ŁA�������͋����b�Ō��q�̍���M�Y�ł������B�����{���͂悭���������������A�R���͂̍��͔@��

�Ƃ�����A�����{���̔s�k�ł������B���������A����J�ł̐킢�A������U�h��ł������{���͔s�ꂽ�B

���Ȃ݂ɁA�F���˂̗��w�҂œ��Ðĕj�̏W���َ��Ƃ𐄐i���A�F���˂̐��R�����A�R�͌����A���˘F���݂��s���A�F���˂̋ߑ�C�R�̑b��z���������P���

������U�h��ŕ������A����a�@�ŖS���Ȃ��Ă���B�܂��A���������̒�A�����g��Y�i�����]���̌Z�A1833�|1868�j���A�k�z��C�푈�ɎQ��A�����s�̋߂��A

�O���s�\����t�߂̐킢�ŕ��������ꂪ���ƂŐ펀���Ă���B���̌�A������h�͓��k�e�n��]�킵����A�Ō�͔��ِ푈�ŐV���{���ɍ~�������Ƃ����B

�Ńg�b�v��

�@

�����̎���A����푈���I�����12�N���o�߂���1889�N�i����22�N�j�ɁA�������ɂ���Ă��Ă��炭

�؍݂��A���̂Ƃ��̌����E�̌������ƂɁu�F�������L�v�i1898�N�i����31�N�j�A�����E���z���x�X���j�����V�����l�������B�{�x���l�Y

�i�ق�Ղ₷���낤�A1865�|1912�j�Ƃ����B�������̐l�̑��݂�m�����̂́A1973�N�Ɏ������ɂ���ė��ĊԂ��Ȃ����̂��ƂŁA

�n�����u����{�V���v�ɍڂ����L���ɂ���Ăł������B�m���ȋL���͂Ȃ��̂����A���̋L���̃e�[�}�͎��������l�́u�������v�ɂ��ĂŁA

�V�����l�{�x���l�Y���u�F�������L�v�̒��Ŏ��������l�̐��i�E�C���ɂ��ď����Ă��镔�������p���A�����l���玭�����l���ǂ̂悤�Ɍ�����

���邩���Љ�Ă�����̂ł������悤�Ɏv���B���̌���A���̐V�����l�Ɋւ��邱�̎�̋L�������x�������V������Ō��������悤�ȋC������B

�������S�����̂́A�L���̕M�҂������{�x���l�Y���������u�F���l�C���i�������j�v�ɂ��Ă̋L�q���T�˓I���˂Ă�����̂Ƃ��Ď���Ă���

���Ƃł������B���͂����ƁA�u�F�������L�v�����V�����l�͂ǂ̂悤�ȑf���̐l�ŁA�ǂ̂悤�Ȍo�܂Ŏ�������

����Ă��āA�������ʼn�������Ă����l�Ȃ̂��낤���Ǝv���Ă����B

�������̐l�̌o����m�����̂́A�����������u�F�����O�x�z�̍\���|���㖯�O�ӎ��̊�w��T��|�v

�i����V�ЁA2000�N���j�ɂ���Ăł������B�����ɏ����Ă��������̐l�̌o���ɂ���āA���͏��߂Ă��̐l�����̕�Z�������Z�̑��y�ł���A

�������������Z�̑O�g�̒����w�Z�A�����q�풆�w�Z�A�������w�Z�i�����j�̋��t�ł��������Ƃ�m�����B

���Ȃ݂ɁA�{�x���l�Y�́u�F�������L�v�́A�����̎F����m����

�M�d�Ȏ����ł��邱�Ƃ͎������̋��y�j�����҂̊Ԃł͒m���Ă����悤�ŁA���a37�N�i1962�N�j�ɁA�������������w�Z���j����ɂ�蕜���ł����s�����

����B������͎������̕����Ђł���B�������̒����ɏ����Ă������{�x���l�Y�̌o���́A���́u�����Łv�̒��̖F�����i����� �̂�܂��A1915�|2012�j

���ɂ����̂ł���B�F���̓��T�[�������w�Z���@�A�����������}���ِE���A�ْ��A���������ېV�j�����Ҏ[�����A���������S���q�Z����w�����A

���ÏW���يْ��߂�ꂽ���ł���B�u�F�������L�v�́u�����Łv�����s���ꂽ�����A�F���͎������������w�Z���j����̉���Ń��T�[�������w�Z��

���@�ł��������̂Ǝv����B

�Ƃ���Ŏ��̕�Z�������Z�͖���5�N�i1872�N�j�n���̒����m�w�Z�������Ƃ���Â��w�Z�ŁA���̒����m�w�Z�a���̕�ق�

�Ȃ������������w�Z�ݗ��ɂ܂��u�ĕS�U�v�̌̎��́A2001�N�A���̑�����b�����Y������̏��M�\�������ŏЉ�����ƂŒm���Ă���B

�������Z�������������s�́A�]�ˎ���A����Ƃ̕���喼�q�쎁�i7���S��j�̏鉺���ł������B�i�n�ɑ��Y�������u���v�ŁA���̐��U��`����

�͈�p�V���́A��C�푈�����̒����˂̉ƘV��Ȍ��R�����ł������B�͈�͖k������i�R���Ă����V���{�R�ɑ��āA�����̗���ŐV���{����

�����{���Ƃ̘a�r���̒���̘J���Ƃ邱�Ƃ�\���o�������������ꂸ�A�ŏI�I�ɂ́A��C�푈�Œ��G�Ƃ��ꂽ�����e�ۂ�ˎ�Ƃ����Ôˋ~�ς�

���߂ɁA���ˁA�����˂𒆐S�Ɍ������ꂽ���H��˓����ɎQ�����Đ키���Ƃ����f����B���̌��ʁA�����鉺�Ƃ��̎��Ӓn��͐�Ɍ�������

���ƂɂȂ����B��C�푈�I����A�����˂͔p�˂����Ƃꂽ���̂́A����7���S�����2��4��Ɍ��炳�ꂽ���ߋ�����ɂ߂邱�ƂɂȂ�B���̎��A

����������˂��x�˂̎O���R�˂��瑗���Ă����̂��ĕS�U�ł������B�ˎm�����́A����Ő������y�ɂȂ�Ɗ���A�˂̑�Q�����ьՎO�Y�́A

�����Ă����Ă�ˎm�ɕ����^�����A���p�̏�Ŋw�Z�[���̔�p�ɏ[�Ă邱�Ƃ����肷��B�ˎm�����͂��̌���ɋ����������ČՎO�Y�̂��Ƃւ�

���������R�c���邪�A����ɑ��ՎO�Y�́A�u�S�U�̕Ă��A�H�������܂��Ȃ��Ȃ邪�A����ɂ��Ă�Ζ����̈ꖜ�A�S���U�ƂȂ�v�Ɨ@���A

����̐���������������B���̕ĕS�U�̔��p���̏�������č��ꂽ�̂��u���������w�Z�v�ł������B�R�{�L�O�i1887�|1974�j�́A���̂��Ƃ��ނɂ���

�Y�ȁu�ĕS�U�v�������Ă���B

�u���������w�Z�v�ɂ͗m�w�ǂƈ�w�ǂ����u����Ă����B���̊w�Z����ɐݗ����ꂽ�̂��u�����m�w�Z�v

�ŁA���ꂪ��̒������w�i�����j�ł���A���݂̒������Z�ł���B�������Z�ɂ́u���Z�́v�ƌĂ��Â��Z�̂ƁA�x����w�쎌�́u���Z�́v��

����B�u���Z�́v�́u�䂪���w�̑��̈ʒu�́A�\�͔����������́A���̏�Ɩ��������A����Ղ�O�Ɍ��āc�v�Ŏn�܂钷���̎�

�̉̂ł��邪�A���̕�Z�������Z�̑O�g�̒������w�i�����j�̍Z�̂ł���A���݂��̂��p����Ă���B�������Z���̂Ƃ��ɂ͉̂������A���݂ł��̂̈��

���炢�́A��ǂ݂Ȃ��̂����Ƃ��ł���B���́u���Z�́v�̎��̌���҂��u�F�������L�v�̒��Җ{�x���l�Y���̐l�ł��邱�ƂɋC�t�����̂͂���

�ŋ߂̂��Ƃł���B�������̕����ɂ���Ă킩�����{�x���l�Y�̐��U�͂��悻���̂悤�Ȃ��̂ł���B

���l�Y�͒�����150�Ύ��̒����ˎm�̎O�j�Ƃ��āA�c�����N�i1865�N�j2��15���ɐ��܂�Ă���B

�{�x�Ƃ͒����˂̑��n�����瑱���ƕ��i���p�Ɨw�Ȃ̎t�́j�ł������B�юs�������w�Z�E��V�㏬�w�Z���o�āA����13�N�i1880�N�j�����w�Z�i�����m�w�Z�̌�g�ɂ���

�������w�i�����j�̑O�g�j�ɓ��w�������A�݊w3�N�A����15�N�i1882�N�j12���Ɋw�Z������A����16�N�i1883�N�j1�����A19�ŕ�Z��V�㏬�w�Z��

�����ƂȂ����B���N�ɂ͒����w�Z�̋����ɓ]�g�B�g���́u���Ɛ��v�ŁA�S���́u���{�j�v�Ɓu�K���v�ł������B

����19�N�i1886�N�j4���A���l�Y�͐E�������ď㋞�A���������p��w�Z�ɓ��w�����B���l�Y������������Ă�������

�����w�Z�́A�V�����Îu�S�S���ƎO���S41�����̘A��������ɂ���Ĉێ����ꂽ�������̊w�Z�ł��������A����19�N�A��ꎟ�ɓ����t�i����18�N12��22���|

����21�N4��30���j�̕�����b�X�L��̂��ƂŎ��{���ꂽ����߂ɂ��A�����̒��w�Z�͂P����1�Z�Ƃ��ꂽ���߁A������ɂ�钆�w�Z�̐ݒu�͕s�\�ƂȂ����B

���̂��ߒ����w�Z�͑����̊�@�ɗ������ꂽ���A��������ю��Ӓ����̗����Ɗ�t���̒ɂ���āA���낤���Ē��������̎����w�Z�Ƃ��Ė�����ۂ��Ƃ��ł����B

�������A���̌サ�炭�́A�������w�Z�o�c���������邱�ƂɂȂ�B���l�Y�̎��E�E�㋞�͒����w�Z�̂��̂悤�ȏ̕ω������������Ƃ������̂ł������̂ł͂Ȃ��낤���H�@�����Ӗ璘�u�����M�����t��`�|�w�G�A�F���Ɋw�����̍��v�i�P���ЁA2000�N���j��57�Ł`59�łɂ́A���̏㋞�̗���`����

�u�V�w�v�Ƒ肷����l�Y�̕��́i�u�a����G���v5�C6���i����28�N���j�f�ځj�̈ꕔ���Љ��Ă���B���l�Y������҂ł��钷�����Z���Z�̂��q�ׂ邲�Ƃ��A

�u���ɑ�Ƃ𐬂������āc�v�Ƃ�����u������Ă̏㋞�ł������B

����19�N�̋���߂ɂ��A

5�N���̐q�풆�w�Z�ƍ������w�Z�i�������Z�̑O�g�j���ݗ����ꂽ�B�w�Z���ɈقȂ�̂����A�������w�Z�ɂ͖{�Ȃ�

��w�E�@�w�E�H�w�Ȃǂ̐��Ȃ�����A���Ȃ͊w���E�w�Ȃɂ��C�ƔN�����قȂ��Ă����B�܂����́u���v�v�ō����t�͊w�Z���ݗ����ꂽ�B

�����p��w�Z�ɂ͊����Ǝ����������ĕ���킵���̂����A���l�Y�����w���������̓����p��w�Z��

��w�\����i������ꍂ���w�Z�̑O�g�j�ɐi�w���邽�߂̕����p��ŋ�����\���Z�̂悤�Ȋw�Z�ł������Ƃ����B

���l�Y�͎��g�̌o�ϓI��������������߁A����20�N�i1887�N�j��w�Ȃɓ]�w���A���Ԃ͓����O�_�c�̖F�я��w�Z�ŋ����Ƃ��ē����Ȃ���w�B����22�N�i1889�N�j3���A

�����p��w�Z�𑲋Ƃ������l�Y�́A���̔N��10���A24�̎��A����������ɍ��S�{�V�鑺�m�i�i��������j�����q�포�w�Z�����Ƃ��ĕ��C����B

�����āA������23�N�i1890�N�j11���ɂ͓��Z�̍Z���ɏ��i�����B�������A����25�N�i1892�N�j4���A�E�������ď㋞�B���l�Y���������ɑ؍݂����̂�

2�N���قǂ̒Z�����Ԃł������B

���̌�A����27�N�i1894�N�j5������Ăђ����q�풆�w�Z�i�����w�Z�̌�g�j�̋����ɂȂ��Ă���B

����29�N�i1896�N�j1���A�����q�풆�w�Z�̐��k��g�D�ł���u�a����v�̋@�֎��u�a����G���v��7���ɎF���ł̌����E�̌������Ƃɂ����ꕶ�A

�u��F�َ��v����e�B�F���ɂ͎m���̎q��̂������Ő̂���s���Ă����Ɠ��̋���V�X�e���A�u�����i�����イ�j����v���������B����͐搶�����k�����炷��̂ł͂Ȃ��A�N���҂��N���҂��w��������̂ŁA���f�͂�{�����߂̖ⓚ�u�F�c�v�═�|�̌m�ÁA�u�Վ땨��v�� �u�O�B�{�N���́v�Ȃǂ̈Ï����s�����B����͎F�����m�c�̎m�C���ێ����A���߂邱�Ƃ��傽��ړI�ɂ������̂ł������B���l�Y���u�a����G���v�Ɋ�e�����ꕶ�̓��e�́A���́u��������v�̗�������ށA�n��ɂ�����N�������і�w�Z�ɂ��Ă̂��̂ł������B����29�N�A��̑����m�A���͑��i�ߒ����R�{�\�Z�i��������A�펀�㌳���ɏ��i�j��

���w�����Ƃ��A�{�x�����̒S�C�ł������Ƃ����B���̔N�A�{�x�͖{�����_����ł���ׂ����k��g�D�u�a����v�̉�ɐ��Ղ���Ă���B

���l�Y�͖���30�N�i1897�N�j10���A�����q�풆�w�Z�̐E�������ď㋞�B������31�N6���A

�_�c�擌�z���x�X�Ƃ̊ԂɁu�F�������L�v�o�ł̌_�������A����31�N�i1898�N�j8���ɏo�ł��ꂽ�B����32�N�i1899�N�j�A���{���������w�Z����

�ɂȂ�B����35�N�i1902�N�j6���A37�̂Ƃ��V�������������w�Z�i�����q�풆�w�Z�̌�g�ɂ��Ē������Z�̑O�g�j�ɍē]�C�B����͖{�x���2�Ή��ŁA

���Ĉꏏ�ɋΖ��������Ƃ̂����q�P�C���Z���ɏ��C�����̂��@�ɖ{�x�����ق������̂ł������Ƃ����B���Ȃ݂ɁA���̍�q�P�C�͟��̏��� �u�앪�v

�̎�l���̃��f���Ƃ��ꂽ�l���ł���B

�{�x�́u����E�����v�Ɓu���j�v��S������

�ƂƂ��ɁA�ɊĂƂ��ďm���i��h�ɂ̓��ɐ��j�̌P��ɂ��������B�܂����k��g�D�u�a����v�̍��V�̂��߂ɐs�͂����B����45�N�i1912�N�j1���A�ݕa�������B4��5���i���A���N47�B

���̑O���A4��4���t���������ĐV�����m�����狳��҂̖͔͂Ƃ��ĕ\�����ꂽ�B�R�{�\�Z�͌�N�A

���t�{�x �̂��Ƃ��u���t�������Ȃ���

�ތ����̂��̂̔@������̒��Ɏ����ݐ[�����������������v�Ɖ�z���Ă���Ƃ����B

�̂��Ƃ��u���t�������Ȃ���

�ތ����̂��̂̔@������̒��Ɏ����ݐ[�����������������v�Ɖ�z���Ă���Ƃ����B

�ȏ�̈��l�Y�̌o���ɂ��ĎQ�l�ɂ��������́A(1) �y�c���v���w���~���ɂ��u�����m�w�Z�a����v

�̐ݗ��Ƃ��̌�̓����x�i���~���Z���^�[�N��A21���A23 -49�A2012�N���A���m��w�w�p��|�W�g���j�A(2)�u���ܒ��l���`�v

�i���ܒ����y�j������A2015�N11�����j�A(3)�u�l���T�K20�@�{�x���l�Y�v�i�L�܁@2018�N11�����j�A(4)�u�ӂ邳�ƒ����̐l�X�v

�i�����s�A1989�N���j�A(5)�u�������Z�S�\���N�L�O���v�i2021�N���s�\��j�A�i6�j�����Ӗ璘�u�����M�����t�`�|�w�G�A�F���Ɋw�����̍��v

�i2000�N�A�P���Ёj�Ȃǂł���B

�Ƃ���ŁA�{�x���u�F�������L�v�̒��ŏ������Ƃ����A�u�F���l�C���v�̓����Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�

�������̂ł��낤���H�@�܂����́u�����v�������炵�Ă���w�i��v����{�x�͂ǂ̂悤�ɍl���Ă����̂ł��낤���H�@�����{�x�̌o����m�邱�Ƃ�

�Ȃ����u�F�����O�x�z�̍\���|���㖯�O�ӎ��̊�w��T��|�v�̒��ҁA�����������͌Ñ㔹�l�̌����Œm������ł��邪�A���̖{�̒��Ŏ��́A

����܂œ��{�j�̂Ȃ��̒n��j�������ۑ�ɂ��Ă����W��A�u�������v�A�u�����C���v�Ƃ������̂ɂ��S�������Ă����Əq�ׂ��Ă���B

�����āA����Ɋ֘A����e�[�}�����ɂ����o�ŕ��Ƃ��āA�{�x�́u�F�������L�v�ɒ��ڂ��A�֘A������e�����̖{�̒��ŏڂ����Љ�ꂽ�̂ł���B

�ŋ߁A���́u�n����v�ւ̊S����A�F�����꒘�u�ߑ�̎������\21���I�ւ̓W�]�v�i���鏑�[�o�ŁA1990�N�j�Ƃ����{��ǂދ@����������A

���̖{�ł��{�x�́u�F�������L�v�̒��́u�F���l�C���v�ɂ��Ă̋L�q���Љ��Ă��邱�Ƃ�m�����B�u�F���l�C���v�̓����������炵�Ă���w�i��

�v���ɂ��ẮA������̕����Ȍ��ɂ܂Ƃ߂��Ă���̂ŁA�����ł͂��̊F�����̖{�Ɋ�Â��āA�{�x�́u�F�������L�v�̒��́u�F���l�C���v

�ɂ��Ă̋L�q���Љ�邱�Ƃɂ���B����ɐ旧���A�u�F�������L�v�ɂ�����{�x�̌����̈Ӑ}�𗝉����邽�߂̈ꏕ�ɁA�ނ��������ɂ���ė���

�O��̓��{�̐������T�ς��Ă����B

�����V���{�͎F���y��e�˂����l���̎Q�c�ɂ�鍇�c���ɂ���Đi�߂��Ă������A����6�N

�i1873�N�j�A���ؘ_�ɔs�ꂽ���F���ˏo�g�̐��������Ƌ��y���ˏo�g�̔_�ޏ������삷�邱�ƂɂȂ�B���̂Ƃ������ƂƂ��ɁA�������{�Ɏd���Ă���������

�F���o�g�̖�l�E�R�l�E�x�@�����E�������Ď������ɋA�����Ƃ����B����7�N�i1874�N�j�A�_�ޏ��͈������}��ݗ����A����c�@�ݗ��̌��������o�A

�����������ɎQ���ł��铹���J���ׂ����Ǝ咣�����B��������A���{�ɍ���J�݂����߂鎩�R�����^�� ���L�܂��Ă������ƂɂȂ����B����10�N

�i1877�N�j�A���������͎������̎m���𗦂��Đ���푈���N�������s�k�A��������R�ɂĎ����B�{�x��15�Œ������w�Z�i�����j�̑O�g�ł��钷���w�Z�ɓ��w�����̂�

����푈�I������3�N��̖���13�N�i1880�N�j�̂��Ƃł������B����푈�ɂ͒����˂̋��m������C�푈�̋w�����ƌ����āA

�V���{�R���̕��m�Ƃ��ėE��ŎQ�킵���Ƃ����B����11�N5��14���A�����̓�������v�ۗ��ʂ��I�����Ō�����ˎm���ɂ���ĈÎE�����B

����14�N�i1881�N�j�A�F���o�g�̖k�C���J��g���c���������L�����F���o�g�̎��Ɖƌܑ�F���Ɉ������������悤�Ƃ������������o���A

���{�ւ̔ᔻ�����܂����B������Đ��{�́A����J�݂̒��@�ɂ��A10�N��̍���̊J�݂�����B���̂悤�ȗ���̒��ŁA

�u����14�N�̐��ρv���N�����B����܂Ō��@����ɂ��Ă͐��{���ɂ����āA�N��匠���c���r�X�}���N���@���C�M���X�^�̋c�@���t���̌��@���������Ę_�����������B

�O�҂��x�������̂��ɓ������ƈ��]�ł���A��҂��x�������̂���G�d�M�ł��������A����J�݂̒��@�Ǝ��������āA���L���̕��������𐭕{�O�Ƀ��[�N�����^����

������Ă�����G�d�M�����{��������Ǖ�����Ă��܂����B�����ɑ�G�̃u���[���̌c��`�m�剺�������i��Ɍ��m�Ќn�j�����{����Ǖ����ꂽ�B������u����14�N�̐��ρv�Ƃ����B���̔N�A

�_�ޏ��͎��R�}�������B����ɂ́A�����y���o�g�̒��]�ĉ�i�����j��������Ă���B���N�ɂ͔�O�o�g�̑�G�d�M�����i�}�����������B����18�N

�i1885�N�j�A���{�́u���t���x�v������A������t������b�Ɉɓ��������A�C����i��ꎟ�ɓ����t�j�B�ɓ����t�ŕ�����b�߂��X�L��ɂ��

�A����15�N�i1872�N�j�ɒ�߂�ꂽ�u����߁v���p�~����A����19�N�i1886�N�j3������4���ɂ����āA�V���Ɂu�w�Z�߁v�����z���ꂽ�B�����

����т����w�Z���x����������邱�ƂɂȂ����B�{�x���l�Y�������w�Z�̐E�������ď㋞�A���������p��w�Z�ɓ��w�����̂�

����19�N�i1886�N�j4���ł��邩�璚�x���̍��̂��Ƃł���B

���āA�����Řb�����ɖ߂��ƁA�{�x���u�F�������L�v�̒��ŎF���l�̐����̓����Ƃ���

���������Ƃ͎��̂悤�Ȃ��Ƃł���B

�i�P�j�u���p�ɂ��ėE�ҁv�ł��邪�u�D�����S��v��L���Ă���B���̗F�b�S�̌����͎������

�����Ă͔��_�ł��邪�A������ɂ����Ă͌��_�ƂȂ��Ă���B�܂�A�e�ʁE���F�̗��g�o���̂��߂ɁA�������E�����E���A�Ȃ��Ă�����˔����

�̕a�������Ɏ��������Ƃ́A���Ԃ̔��U����Ƃꂴ��Ƃ���ł���B

�i�Q�j����̌��������Ƃ��܂��F���l�̓����ł���B�F���l�m���A��ʂɉȊw���D�܂��A���ɐ��w�ɕs����ł���̂́A��������C�Z���ŁA

�E�ςƗ��z�ɖR�����A��x���݂Đ������Ȃ���A���������͋y���Ƃ����Ă����������A���x���J��Ԃ��v�l���Ȃ����Ƃɂ����̂ł���B

���ɁA�F���l�́A�ꎖ��A���I�ɔ����������邱�ƁA����ш��s�ς̗��z��������A���_�I�ɔ��f���A�Njy���Ă����Ƃ������Ƃ́A����]�ނ��Ƃ�

�ł��Ȃ��B�ېV�ȗ��̎F�������l�̐l���ɂ��Ă݂Ă��A���̓_�������Ă��邱�Ƃ��F�߂���̂ł���B

�i�R�j�c���͂��������Ƃ́A�F���l�̓����Ƃ��čL�����Ԃɒm���Ă��邱�Ƃł���B���̌����Ƃ��čl�����邱�Ƃ́A���ɁA���l�i�͂�Ɓj

�Ƃ��āA�×�����̈��l�ł��������ƁA���ɁA�]���āA����A�����������ƈقȂ�A�ꕗ���Ȃ��Ă��邱�ƁA��O�ɁA�Ӌ��̒n�ɂ����āA

�����������V�R�̒n���ɂ���Ĉꍑ���`�����Ă��邱�ƁA��l�ɁA���S�N���A��Ɉ��i���Áj���Ȃ��ē������A�����I�ȕ������Ȃ��������ƁA

��܂ɁA�₦�������e�҂̑������Ă������߂ɁA���R�c�����Ă���ɔ�����K�v�����������ƁA��Z�ɁA���̐�������ɕx�݁A�����\���Ղ��A

�����Ђ������r���������ƁA�Ȃǂł���B

�i�S�j���̒c���͂̋����̌��ʂƂ��Ď��̂悤�ȓ���������������B���ɁA���d�p��ɕx��ł��邱�ƁA���ɁA��r�I�O�ɋ������āA�ǂɎカ���ƁB

��O�ɁA�e�l�Ɨ��̎v�z���B�����A�������R�̍l�����r���R�������ƁB�F���̈ꍑ�́A�S���R���I�g�D�ɂ��āA��Ӊ��B�����ŁA��l�̈ӌ���

���R�ɏq�ׂ邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�������k�l�͌l�v�z�����B���āA�e�X�ǁX�U���ŁA�c���𐬂����Ƃ��ł��Ȃ��̂ɔ����A�F���l�m�͐ꐧ�I�c����

�r������Ȃ��߂ɁA�l�̈ӌ��͏�ɒc�̂̐��_�ɂ���Ĉ��|����A����ȏ�A���W���Ȃ��̂ł���B���������āA���_�ƌ����̂��܂��A������y�҂�

�ӌ��ɂ����Ȃ��̂ł���B

�͂Ȃ͂��茵�����w�E�ł���B�i�S�j�́i�F���l���j�u���d�p��ɕx��ł���v�Ƃ����̂́A

�������ɂ����āA�ŏ��A�F���˂͉�ÔˁA�K���˂ƈꏏ�Ɂu�������́v�𐄂��i�߂Ă����ɂ��ւ�炸�A�r�����璷�B�˂Ɩ��������Łu�����v��

�]�������Ƃ�A���H�E�����̐킢�̈������ƂȂ����A�����ˎm�ɂ��]�ˎF���˓@�P�������́A�����炪��������s�ׂɂ����̂ł���������

�Ȃǂ��O���ɂ��������̂Ǝv����B�u�F�������L�v�́A���a46�N�i1971�N�j�ɏo�ł��ꂽ�u���{���������j���W�� ��12���v�i�O�ꏑ�[�j��

���߂�ꂽ���Ƃɂ��A�����w�A�n��w�A���j�w�Ȃǂ̑����̌����҂̖ڂɐG��邱�ƂɂȂ������A�F�����̖{�ɂ��A�����A�������̗��j�w���

�傫�ȉe���͂������Ă��������Y���i1914�|1986�A����������w�����A���{�o�ώj�j�́A���̖{�́u�F�������L�v�́u���v�̒��Ŏ��ɂ悤�ɏq�ׂĂ���Ƃ����B

�u���k���˂Ɛ��쏔�˂Ƃ̌������Η��̊��ɂ́A���k���{�^�Ɛ�����{�^�̎Љ�ތ^�̑����

���������Ƃ��ł��Ȃ��B�{�x���̂悤�ȒB���̓��k�l������Y�ˌ^�̓T�^�F���̓����ɓ��藈����A�[�����ɂĂ̐��ׂȊώ@���₵�Ă��ꂽ���Ƃ́A

�w�⌤����̓V�S�Ƃ����ׂ����v

�@�@�@

�ō����̎^���ł͂Ȃ����B�ȏ�̖{�x������ь������̌����ɂ��Ă͎������낢��v���Ƃ��낪����̂����A����͕ʂɘ_���邱�Ƃɂ���

�i��������w���_�����̉�u������v�z�[���E�y�[�W �ihttps://www.kagoshima-u.ac.jp/shoujukai/�j �́u����̂Ђ�v�Ɍf�ڂ́y�z��l�E�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�̒��́u�m�����v�ƎF���̐��w�z���Q�Ɓj�B���ɖ{�x���́u�F���l�m���A��ʂɉȊw���D�܂��A

���ɐ��w�ɕs����ł���c�v�̕����A�u�������k�l�͌l�v�z�����B���āA�e�X�ǁX�U���ŁA�c���𐬂����Ƃ��ł��Ȃ��c�v�̕����A�������́u���k���{�^��

������{�^�̎Љ�ތ^�̑�������������Ƃ��ł��Ȃ��B�c�v�̕����ɂ��Ă͂������ɋc�_������Ƃ���ł͂Ȃ��낤���B

�@�@�@

�{�x���́u�F�������L�v�ɂ͎F���l�̗e�e�E���̂ɂ��Ă̋L�q������̂ŁA���łȂ���

���̕������Љ�Ă����B����͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B

�@�@�@

�u�l�\�{�����\�B�y�n���قȂ�ɏ]���āA���̐l���̗e�e�����ꂼ�ꑽ���̑���͂�����̂ł��邪�A

�F���l�͒��ł��������ʕ������Ă���B���Ɩڂ̊Ԃ͋߂��Ă��E�݁A��ۂ����Ċ�������ɉs���B�����̋C���������猻��Ă���B�ǂ��]���A

���љz�R�Ƃ��Ď��̂悤�ł��邪�A�����]���A���e�Ȃ����ĎE���i�ł���B�g�̂͋����ł͂��邪���N�Ƃ͉]���Ȃ��B���̊O�e�͐r���s���

�؍�痂����A����ȘJ���E����ɂ͊����邱�Ƃ��ł���ɂ�������炸�A�̓��̊�B�͈ӊO�Ɏキ�A���N���a�̐l�͐��ɋH�ł���B���̂��Ƃɂ��ẮA

���������������Ƃ��邲�ƂɎw�E���Ă���Ƃ���ł���v

�������̖{�Ŗ{�x���l�Y�������w�Z�i�����������w�̑O�g�j�̑��Ɛ��ł���A�����w�Z�ŋ����Ă������ƁA�����Ė���22�N�Ɏ������ɂ���ė��ċ�����

����Ă������Ƃ͂킩�����̂����A�ނ��������ɂ���Ă����������͓�̂܂܂ł������B�Ƃ��낪��N�i2020�N�j�̏��ߍ��A�C���^�[�l�b�g�Ō��������Ƃ���A

�����������ܒ��̍L�A�u�L�܁v�@2018�N11������

�u�l���T�K20�@�{�x���l�Y�v�Ƃ����L���ɍs��������A�����Ɉ��l�Y���������ɂ����

�����������������Ă��邱�Ƃ������B�u���ܒ��l���`�v�i���ܒ����y�j������A2015�N11�����j�ł́A���l�Y�͉m�i���w�Z�̍Z���搶�Ŗ����u�F�������L�v�̒��҂Ƃ��ďЉ��Ă���B

���ܒ��́A���l�Y�����C�����m�i���w�Z���������{�V�钬�Ƌߗׂ̒ߓc���C�F�����Ƃ��������ĕ���17�N�i2005�N�j�ɂł����V�������ł���B

�@

�{�x���l�Y�͖���19�N�i1886�N�j4���A�����w�Z�̋����������ď㋞�����������p��w�Z

�i����18�N�i1885�N�j�A��w�\����̍Z���ł��������Y�d���ɂ��n�݁j�ɓ��w���邪�A

�����ŋ����Ă����̂����������{�V��o�g�̉F�s�{����i1858�|1896�j�ł������B�F���˂͎������鉺�����ł͂Ȃ��̍����̕S�\�O�J����

�u�O��i�Ƃ��傤�j�v�Ƃ������̂�u���A�����ɔ��_���m�̕��m�i�O��m�����m�j���Z�܂킹�Ă����B�{�V��͂��̂悤�ȊO��̈�ŋ{�V�铇�ÉƂ̎���

�ł��������A�F�s�{��

�����̔��\�̎m���i�ƒ��m�j�̎q�ł���B�F�s�{�͖{�x�̎��Ώ�Ŗ���10�N�i1877�N�j�̐���푈�ɏ]�R���Ă���B�s���͍��Ɍq����邱�Ƃ͂Ȃ��A�ߖƂ����

�{�V��ɋA��A�m�i�q�포�w�Z�̑O�g�ł���{�V�鏬�w�Z�̋����ɂȂ����B�������A�F�s�{�͌��w�S�ɔR���ď㋞�A�y���̍������푾�Y���n�݂����O�H���Ɗw�Z��

���w���Čo�ϊw���w�B�O�H���Ɗw�Z�́A����@�g���n�݂����c��`�m�̕��Z�I���i���������w�Z�ł������Ƃ����B�{�x�͓����p��w�Z��22�N�i1989�N�j3���ɑ��Ƃ���ƁA���̔N��10���A

�F�s�{����̐��E�ɂ��A���ĉF�s�{�������Ă����m�i�����q�포�w�Z�ɋ����Ƃ��ĕ��C�����̂ł���B

�F�s�{���� �̏ڂ����o����

�u�L�܁v�@2018�N12�����́u�l���T�K 21 �F�s�{����v�A

�܂��́u���ܒ��l���`�v�i���ܒ����y�j������A2015�N11�����j�ɂ���Ēm�邱�Ƃ��ł���B�u���ܒ��l���`�v�ɂ��ƉF�s�{��14�̂Ƃ��ɕ��e��

�S�����Ă���B�F�s�{�́A�v���m���̎q�Ƃ��ċ��K�I�Ɍb�܂�Ȃ��ɂ���Ȃ����ɗ�Ò����A�N�q�R�Ƃ��Ă���{�x�������]�����Ă������̂Ǝv����B

��l�̊Ԃɂ͎t��̊W���z���ĐS���ʂ���Ƃ��낪�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂����̐����ł���B�{�x��

�u�F�������L�v�͉F�s�{���S���Ȃ�����ɏo�ł���Ă��邪�A���́u�����v�ɂ́A�u�F���̒m�l�̉F�s�{����N�̍Z�{���o����v�̋L�q������B

�̏ڂ����o����

�u�L�܁v�@2018�N12�����́u�l���T�K 21 �F�s�{����v�A

�܂��́u���ܒ��l���`�v�i���ܒ����y�j������A2015�N11�����j�ɂ���Ēm�邱�Ƃ��ł���B�u���ܒ��l���`�v�ɂ��ƉF�s�{��14�̂Ƃ��ɕ��e��

�S�����Ă���B�F�s�{�́A�v���m���̎q�Ƃ��ċ��K�I�Ɍb�܂�Ȃ��ɂ���Ȃ����ɗ�Ò����A�N�q�R�Ƃ��Ă���{�x�������]�����Ă������̂Ǝv����B

��l�̊Ԃɂ͎t��̊W���z���ĐS���ʂ���Ƃ��낪�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂����̐����ł���B�{�x��

�u�F�������L�v�͉F�s�{���S���Ȃ�����ɏo�ł���Ă��邪�A���́u�����v�ɂ́A�u�F���̒m�l�̉F�s�{����N�̍Z�{���o����v�̋L�q������B

�{�x���l�Y���{�V��̉m�i�����q�포�w�Z�����Ƃ��ĕ��C�����N�̗��N�A����23�i1890�N�j�N7��1����

�鍑�c��J�݂ɔ�����1��O�c�@�c���I�����s���Ă���B�F�s�{����͂��̑I���ɋ������琄����ė������R�}�i�����h�j�̌��Ƃ��Ď�����4��

���痧��₵�A����̖��A���I���Ă���B�������A���̗��X�N�i����25�N�j��2���A�鍑�c��̉��U�ɔ����s��ꂽ��2��O�c�@�c���I���ł́A

���{���̗��}�h�̑Η����ɋ͂�24�[���Ŕs��Ă��܂��B���̌�A�F�s�{�͌��N�����ꂸ�A����29�i1896�j�N12���ɕa�v�A���N38�ł������B

�F�s�{�͊��푾�Y�Ɍ����܂�A���̎q�v��̉ƒ닳�t������Ă������A�v��͉F�s�{�̗ՏI��������Ă��̉��ɕ��Ƃ����B

�F�s�{����v��A����34�i1901�j�N12���ɒǓ��W�u�ՎR���s�^�v�i�u�ՎR�v�͉F�s�{�̍��j�����s���ꂽ���A�{�x���l�Y�͂����Ɉꕶ���A

������ɂ߂���2��O�c�@�c���I���̗l�q�����ʂ��Ă���B���̕���ǂނƁA�{�x���l�Y�Ƃ����l�͑�σW���[�i���X�e�B�b�N�ȍ˔\���������l��

�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�F�s�{����̒Ǔ��W�u�ՎR���s�^�v�ɂ́A��G�d�M���Ǔ������Ă���B��G�d�M�͖����V���{�̎Q�c���呠���ł���A����14�N�̐��ςňꎞ���r�������̂́A���t���x�n��́A�����t�̊O����b�A

�_������b�A������b�Ȃǂ߁A�������̊O���E�����E�o�ςɑ傫�ȉe�����y�ڂ����l���ł���A����c��w�̑n�ݎ҂ł�����B����31�i1898�j�N�ɂ́A��G������i���}��

�_�����鎩�R�}���������Ăł��������}����ɁA���߂Ă̐��}���t�i�G���t�j�𑍗���b�Ƃ��đg�D���Ă���B�F�s�{�̒Ǔ��W�̑�G�d�M�̒Ǔ�����

�W���邱�Ƃ����A�u�L�܁v�@2018�N12�����́u�l���T�K21�@�F�s�{����v�ɂ��ƁA�F�s�{�͖���17�i1884�j�N�A26�̂Ƃ��ɁA

���R�����^���̓��m���]�ĉ�i�����j�炪���ď�C�ɑn�݂��ꂽ�����w�قɋ������ɊĂƂ��ď�����āA���̌o�c�ɎQ�����Ă���B

�ْ��̖��L�d�������n�ɕ������Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁA�F�s�{���ْ��̖������ʂ�������Ȃ������B�������w�ق�

�o�c�͍s���l�܂�Z�B��G���F�s�{�̒Ǔ��W�Ŏv���o�Ƃ��ď������̂́A���̂Ƃ��ɕ������؋��̌�n�������A���{�ւ̋A���������Ă�������Ƃ�

�������B���]�����͉F�s�{�̒Ǔ��W�u�ՎR���s�^�v�����s����钼�O�ɖS���Ȃ��Ă���B

�F�s�{����ɊW���āA�t�����X�v���Ɏv�z�I��Ղ�^�����Ƃ���郋�\�[�́u�Љ�_��_�v����{��

�Љ�i�a��u����_�v�A����u�������v�j�A���m�̃��\�[�Ƃ��̂���ꂽ���]�����̖��O���o�Ă������Ƃ͎v���������Ȃ����Ƃł������B���R��Ԃɂ����Đl�Ԃ͎��R�ŕ����ȑ��݂ł���A�{���P�ǂȐl�Ԑ������邽�߂ɁA�����������Љ���̂ċ���A�Љ�_��ɂ���ė��z�I��

�����̂����v�Ƃ����̂����\�[�̎v�z�ł���B���Ȃ݂ɒ��]�������t�Ƃ����̂��A������u��t�����v�̎v�z�I�w���҂Ƃ��āA���ƌ��͂ɂ��A1911(����44�j�N�P���ɍi��Y�ɏ�����ꂽ�����{��`�ҁE�K���H���ł������B

���͖{�x�́u�F�������L�v�̒��ɁA�u�v�z�Ɓv�A�u���_�Ɓv�Ƃ��Ă̒��]�ĉ�i�����j�̖��O���o�Ă���̂ł���i�u�l���A����v�̍��j�B

���ɏq�ׂ��悤�ɁA�{�x�����w�Z���t�Ƃ��Ď������ɑ؍݂�������22�i1889�j�N10�����疾��25�i1892�N�j�N4���̊��Ԃ́A�鍑�c����J�݂���A��1��Ƒ�2��̏O�c�@�I�����s��ꂽ�����ł������B��1��̏O�c�@�I���ł́A���]�ƉF�s�{�́A���ꂼ����4��Ǝ�����4�悩�痧�����R�}�i�����h�j���痧��₵�ē��I���Ă���B��1��鍑�c��i�O�c�@�j�́A��ꎟ�R�p�L�����t�̂��ƂŁA1890�i����23�j�N11��29������1891�i����24�j�N3��7���܂ŊJ�Â��ꂽ�B�鍑�c��͋M���@�ƏO�c�@����Ȃ��@���ł��������A�O�c�@�ł͎��R�����^���̗�������ށu�����h�v����Α������߂Ă����B�R�p���t�͎{�����j�����Ŏ匠���i�����j�ƂƂ��ɗ��v���i���N�j�̖h�q�̂��߂̌R���͑������咣���A���̂��߂̗\�Z�Ă��c��ɒ�o�������A�����h�́u����ߌ��A���͋x�{�v���咣���Đ��{�Ɖs���Η������B���{�͖����h�̈ꕔ�i�y���h�j�ɑ��Đ�����H����s���A�͍��ňꕔ�\�Z�����������B����ɔ����������]�����͋c�������E���A�c��������x�ƍ���c���ɂȂ邱�Ƃ͖��������B

1891�N�i����24�j�N11��26���A��1���������`���t�̉��ŁA��2��鍑�c����W���ꂽ�B���̋c��ł́A��1��鍑�c��ƈقȂ�A�����h�͐��{�ɂ�邳�܂��܂Ȑ�����ɂ�����邱�ƂȂ��A�R�͌�����͂��ߗ��R����e����ǔ�A�C�䌚�ݔ�A���|���ݗ���A�S�����L���ĂȂǁA���{��Ă̌R���\�Z�Ă����Ƃ��Ƃ��ی������B���{�͓}�h���Ċ�]�̑����S�����݂⎄�S���L���̈Č��Ŗ����h�����_���A��������Ƃ����������ʂ��Ȃ������B�C�R�̗v�������邱�̏C���ĂɊC�R��b�E���R���I���������A12��22���̏O�c�@�{��c�ŎF���˔����{�̐��������咣����ƂƂ��ɖ����h�̊C�R�E���{�ᔻ�ɔ��_�����i������u�ؗE�����v�j�B���̌�A�����h�̐��{�ւ̔��������܂�A�O�c�@�ŏC���Ă����ĂƂ���\�Z�Ă��ی����ꂽ�B���̂��ߏ������`��12��25���ɏO�c�@���U�����߂čs�����ƂƂȂ����B���̉��U�ɔ����s��ꂽ�̂���2��O�c�@�I���ł������B���łȂ��珑���Ă����ƁA��2��鍑�c��ɂ����āA�{�M���́u���Q�����v�ł���u�������R�z�Ŏ����v�ɂ��āA�c���������������s���Ă���B

�{�x�́u�F�������L�v�ɂ́A�����̎������ɂ����鋌�m���ƕ����i�_���A�E�l�A���l�j�Ɋւ���L�q��

����������B����28�i2016�j�N�A�������ł́u�����ېV150���N�L�O���Ɓv�̈�Ƃ��āA�u�����ېV�Ƌ��y�̐l�X�v�Ƃ����{���o�ł��ꂽ���A

���̒��Łu�����ېV�Ǝs��̐l�X�|�����ېV��̏����̕�炵�v�A�u�����ېV�Ə����|���Ƃ̍ȁv�A�u�����ېV�Ǝq�ǂ��|�����̋���v�̍���

�{�x���l�Y�́u�F�������L�v�̋L�q���Љ��Ă���B���̂����A�����̕�炵�ɊW�����ԖڂƎO�Ԗڂ̍��ڂɉ�����L�q���ȉ��ɓ]�ڂ���B

�܂��A��Ԗڂ́u�����ېV�Ǝs��̐l�X�|�����ېV��̏����̕�炵�v�̍��ŏЉ��Ă���{�x�́u�F�������L�v�̒��̋L�q�͎��̒ʂ�ł���B

�� ���������ɂ����ẮC�����ېV��\���N���o���Ă��C�m�����c����������Ȃǂ̌��E���߂Ă���

�n��̎w���ғI�������ʂ����Ă����B

�� �����́C�����ꕔ�̎������s�̏��l�ȊO�͐��ɗ���ȏ�ԂŁC���Y���m�������͂��Ȃ��C�m���Ƃ̊Ԃɂ͑傫�Ȋi��������B�ېV����20�N���o���C

�����ł͎m���ƕ����̋�ʂ͌ːЏ�݂̂ɂȂ������C�������ł͖����ɖ��_�̏̍��Ƃ��ėL���ł������B

�� �������m���ɔ�אU���Ȃ����R�́C���̓���ƍl������B

�@1. �������Ȃ��B������������{�̂��ߏ��Ƃ����B�����C�_�����m�����n��ŋ����B

�@2. �m���̐l���������B�����ɔ�ׂĎ��������͎m�����������߁C�����̗͂��L�тȂ��B

���o�̒����������̒����ɂ��A�������͎l�l�Ɉ�l���m���Ƃ����y�n���ł������B

�S���I�Ȏm���̊�����6�����炢�ł��邩��A�������������ɓ���ȓy�n���ł��邩���킩��Ǝv���B�������Ɏm�����������R�͑O�ɂ��������悤�ɁA

�F���˂ł͎������鉺�����ł͂Ȃ��A�̍����̕S�\�O�J���Ɂu�O��i�Ƃ��傤�j�v�Ƃ������̂�u���A�����ɕ��m���Z�܂킹������ł���B

�O��ɏZ�ޕ��m�́u�O��m�v�ƌĂ�A�m�s�E�}�������Ȃ����߁A�_�k���c��Ŏ���������Ȃ������B�u�O��m�v�͍]�ˎ������ɂ́u���m�v��

�Ă��悤�ɂȂ�B���́u�O�鐧�x�v�ƕ���ŎF���ɂ́u�劄���x�v�Ƃ����_���x�z�̍\��������A�F���̔_���͋ߐ��Ɏ����Ă������I�Ȕ_�z��

�悤�ȏ�Ԃɒu����Ă����B�����Ƃ��������̔N�v������A���Z��������锪�����܂œ�������Ă����B���������Ď������ɂ͖����ɂȂ��Ă�����ߑ㉻���x���閯�O�w���\���Ɍ`������Ă��Ȃ������B�u�劄���x�v�̎��Ԃ�

���ẮA�������̖{�ŏڂ����q�ׂ��Ă���B

���̂��ƂɊ֘A���邪�A�{�x���l�Y�́u�F�������L�v�ɂ͑�ϋ����[���\���ڂ��Ă���B����́A

����20�N��O�����̌��ʂ̌���c�������m���ƕ����ʂɋL�������̂ł���B����ɂ��Ǝm���ƕ����̌���c�����́A�V������4��60�A����������

27��3�ł���B�m���̌���c�����̊������v�Z���Ă݂�ƁA�V��������6�p�[�Z���g�A����������90�p�[�Z���g�ł���B�V�����̎m���̌���c������

�����́A�S���I�Ȏm�����̊����Ƃقړ���������S���I�ȕ��ςɋ߂����̂Ǝv����B�Ƃ��낪���������̏ꍇ�́A�m���̊���25�p�[�Z���g�ɔ䂵��

�m�������c��ɐ�߂銄���ُ͈�Ȃقǂ̍����������Ă���B�{�x�́A���̂悤�Ȍ��ʂ������炵�Ă���v���ɂ��Ă��A�������̎Љ�̐[������

���荞��ʼns�����͂����Ă���B�{�x�̎������ł̒Z���؍݊��Ԃ��l����Ȃ�A����͋����ɒl���邱�Ƃł͂Ȃ��낤���B

���������́u�����ېV�Ƌ��y�̐l�X�v�́u�����ېV�Ǝq�ǂ��|�����̋���v�̍��ŏЉ��Ă���

�u�F�������L�v�̒��̖{�x�̋L�q�͎��̒ʂ�ł���B

�� ���������̏A�w�����̊����́A�S���Œ�ł���B�j�q�͏A�w�Ώێ����̔������z���Ă����x�ŁA

���q�͏A�w������8�`9���ɉ߂��Ȃ��B�ΐ쌧�́A�j�q��80�����A���q��60�����A�w���Ă���B

�� �������s���̏��w�Z�̒j�����2��1�����A�n���ł͍ō��ł��j���䂪3��1�Ŋw�Z�ɂ���Ă͏��q�͂��Ȃ��ꍇ������B

�� �����ł͈ېV�������20���N�o���Ă��邪�A���������͎�����A10���N�����o���Ă��Ȃ����ߏA�w�����Ⴂ�B�������̈ېV�͐���푈�ォ���

�����ėǂ��A����܂ł͕������x�������Ă����B����푈�ɂ���āA�������̐l�͐��̐i���ɒx�ꂽ���ƂɋC�t�����B

�� ����푈��Ɏ������ł͊e��w�Z�̐ݒu������ɂȂ�A����20�N�i1887�N�j���ɂ͏��w�Z�̐ϗ����i�L�͎҂���̌���������ɂ������̂ƍl������j

�͑S��3�ʁA�w�Z�̖ʐς͑S��2�ʂɂȂ����B

�F���ł͐̂���m���̎q��̂������Łu�����i�����イ�j����v�Ƃ����Ɠ��̋��炪�s���Ă������A

�{�x���V���ɋA������A�����q�풆�w�w�Z�̐��k��̋@�֎��u�a����G���v�Ɋ�e�����ꕶ�A�u��F�َ��v�́A���́u��������v�̗�������ށA

�n��ɂ�����N�������і�w�Z�ɂ��Ă̂��̂ł��������Ƃ͊��ɏq�ׂ��Ƃ���ł���B�{�x�ɂƂ��āA�������ɂ���ė��ď��߂Č���

���̋���̈�ۂ���قNj����������̂Ǝv����B�����A�{�x�͎��̂悤�ɂ������Ă���B

�u�F�l�������̕������シ��̂͂܂��ƂɌ��\�Ȃ��Ƃł��邪�A���̈���ŁA���̂��Ƃɂ̂ݕΏd���āA�w����̏���A

���ӂ����Ȃ��̂ŁA�q�����������ׂȂ��ƂŊw�Z���x��A�ƂɋA���Ă����K�����Ȃ��B�܂��w�Ɛ��т��s�ǂł����Ă����ڒ��ł���B���̂悤��

���Ƃł́A�q����������ԁA�ӑĂɗ���A���̓��]���R�l�I�e���ȒP�ƂȂ��āA�k���̎v�z�A�ϋv�̐��_�������A�w�����}���A���ɐ[���Ȃ�N���A

�����̌����ɑς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�F�l�̋C���͂����܂ŌR�l�I�ŁA�D��ŗ��C�R�ɓ��낤�Ƃ���ɂ��W��炸�A�����ł́A�R�l�ƂȂ�҂��܂�

�������Ɋw�p��v����Ƃ��ł��邩��A����̕��w�Z�ɂ����ĎF�l���s���т�Ƃ�邱�Ƃ��o���Ȃ��̂͂��̗��R�ɂ����̂ł���B�v

�������{�V��ŋ����߂��{�x�̎����ł������̂��낤�B�{�x���l�Y�́A1894�i����27�j�N���̓c���K�g�i����@�g�ƕ��ԁA�����̉p�w�h���\���鎩�R��`�]�_�ƁE�W���[�i���X�g�j�́w�j�C�x�A31���\32���Ɂu�k�v�̖��Łu�F�P�Ɣ��l�v�Ƃ����_���\���Ă���B���̘_���͖{�x�̎F���؍ݒ��ɂ����鑫��p�������n�����ƁA�u���{���L�v�Ȃǂ̗��j������p�������j�̌�����萶�܂ꂽ���̂ł͂Ȃ��낤���B

<�NjL>

�i�P�j�������������w�Z���j����ɂ��A

�{�x�́u�F�������L�v�́u�����Łv�́A�����������}���قɏ�������Ă��đݏo�\�ł���B����31�N�ł́A���݁A

��������}���ق̃f�W�^���R���N�V���� ( https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1901155/1 �j�Ƃ��Č��J����Ă��āA�C���^�[�l�b�g�Ŏ��R��

���邱�Ƃ��ł���B�u���{���������j���W�� ��12���v�i�O�ꏑ�[�A���a46�N�i1971�N�j���j�����́u�F�������L�v�́A���́u���v�������������Y����

����āA����ɂ͂Ȃ���Ǔ_���{���Ă����ēǂ݂₷���B���̂����u�⒍�v���t���Ă��ĕ֗��ł���B

�i�Q�j�V�������������Z�L�O�����قɂ͏��a37�N�ɕ������ꂽ�u�F�������L�v���R���A����31�N���́u�F�������L�v�́u���v�̍e�{�A ����26�N�̍e�{�u�F�������v�i�Ƃ��Ɉ��l�Y�̒��j�A�{�x��Y���i���Q�n��w�����j�̊j�������E�W������Ă���B���̂��Ƃ�m�����̂́A2021�N�̂��ƂŁA�������Z��������ǒ��i�����j�̕������Y����ʂ��Ăł������B���́A2022�N��5���A���������w�Z�L�O�����ق�K�ˁA�������Y���̂����ӂɂ��A�e�{�u�F�������v������@������A���e���ڍׂɌ������邱�Ƃɂ��A���̍e�{���u�F�������L�v�̌��ɂȂ������Ƃ��m���߂�ꂽ�B�e�{�u�F�������v�̖ژ^�i�ڎ��j�́A�u�F���̖��́A�y�n�A�C��A���j�A�e�e�A�����A�����G�L�A�M���A��ʁA����A�@���A���}�A�_�ƎY���v�ƂȂ��Ă���A����Ɂu�����G�L�v���A�u�����A���o�A��A�V�Y�A�̕����ȁA�N�����s���A�����A���ŁA�K��C����C�����A�����A�H���A���h�A����A�Ɖ��A�m���A�����A�V�����A�z�X�A�����l�A���́A�n�x�A�J���A���V��m�����A����A�̌āA�����A�`�e��A�G��v�ƍׂ����������Ă���B����A1898�i����31�j�N�Ɋ��s���ꂽ�u�F�������L�v�̖ژ^�i�ڎ��j�́A�u�y�n�C�C��C���j�C�l���C�N�������C�����C�V�Y�C�̕����ȁC�K��C����C���H���C���X�C����C�n�x�C�M���C�m�����C��ʁC����C���V�C�@���C�_�ƎY���v�ł���B���҂��ׂ�ƁA�O�҂́u�F���̖��́v�Ɓu���}�v����҂ł͖����Ȃ��Ă��鑼�́A���e�I�ɂ́A�قړ������̂Ɖ]���Ă悢�B�O�҂́u�F���̖��́v�́A�Ñ㗥�ߐ��̋��ł́u�F�����v�́u�F���v�Ɩ��ˑ̐��̂��Ƃł̓��Î��̗̍��Ƃ��Ắu�F���v�̈Ⴂ���L�q�������̂ł���B

�i�R�j�e�{�u�F�������v�̖`���ɂ́u�����v������A�����ɂ́u�F�������v�������Ɏ������o�܂������ɏ�����Ă����ċ����[���B����ɂ́A�u��j�]�K�F�B�j�q�X�����P�j�ރm���j���e�]���X�x�L�Ɩ��m�A���^���o�i���B�]�n�P�j���m���ƃm�׃j�ރm���j���L�V�m�~�B���m���y�l���T�����j���v���q�k���K�@�L�n�Ń����]�K�����q�F�m��Ӄj��U���V�i���v�A�u�]�K�z�J����Ƀj�����i�K���X�j�����m�T���������Q�Y�胒��j�V�e�A�������V�n�^�j�Ƀ��x�L�R�g�j�e�A���V�i���B��䢃j�L�ڃZ���g�~�X�����m���n�]�K�ݎF�m�ԋ��R���ڃj���G�V�^������m�����j�߃M�Y�B�����~�j�V�����^�V�ȃe�]�V�m�L�O�g�i�V���ȉ�z�m���j���X���m�~�v�Ə����Ă���B����ɑ����āA�u����ł�����ɕt��������������ēǂ�ł����l�����邩������Ȃ��v�Ƃ������Ă���B

���֘A�_����

[1] �؈䏺�� :�u���Z�̌���ҁE�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�ƒ����̐��w�v�A�������Z�������� ��76���i�ߘa3�N7��1�����s)�Ap.10

[2] �؈䏺�� :�u�z��l�E�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�ƎF���̐��w�@�\���m���w��e�ߒ���ʂ��ē��{�̋ߑ㉻���l����|�v�A���{�Ȋw�҉�c�@�֎��u���{�̉Ȋw�ҁv�i2023�N8����)

�Ap.45-p.53

[3] �؈䏺�� :�u�z��l�E�{�x���l�Y�́w�F�������L�x�̒��́u�m�����v�ƎF���̐��w�v�A��������w���_�����̉�u������v�̃z�[���E�y�[�W �ihttps://www.kagoshima-u.ac.jp/shoujukai/�j �́u����̂Ђ�v�Ɍf��

���⑫��

�E[1] �́u���{�Ȋw�҉�c�������x���v�̃E�F�b�u�E�T�C�g �i http://jsa-kagoshima.sakura.ne.jp/�j �́u2021�N�x��2��Ȋw�̂Ђ�v

����_�E�����[�h�\

�E[2] �� Researchmap �̒��҂̃y�[�W�ihttps://researchmap.jp/shoji-tsuboi�j���_�E�����[�h�\

�Ńg�b�v��

�@

�O�����i�܂����܂Ђ����j�Ɖ]���A�u���{�X�ցi�X���j�̕��v�Ƃ��Ēm���Ă���l���ł���B���͂��̐l��

�z��E���c�i���E�V������z�s�j�̏o�g�ł��邱�Ƃ͈ȑO����m���Ă����B���̑O�����A�����ɎF���˂̗m�w�Z�u�J�����v�ʼnp�ꋳ���߂Ă������ޑ���

����l���ł��邱�Ƃ́A2016�i����28�j�N�ɁA�����������u�����ېV150���N�L�O���Ɓv�̈�Ƃ��Ċ��s�����A�u�����ېV�Ƌ��y�̐l�X�v�Ƃ������q�ɂ���Ēm�����B

�z��l�E�{�x���l�Y�ɂ��āA���낢�뒲�ׂĂ���Œ��̂��Ƃł������B�z��l�E�O�����́A�ǂ̂悤�Ȍo�܂ŎF���ˁE�J�����̉p�ꋳ���߂�悤�ɂȂ����̂��낤���H

�@���͑傢�ɋ�����������ꂽ�B

�O�����S���Ȃ������N�A1920�i�吳9�j�N�ɁA�O���Ƃ���u���܍��v�Ƃ����{�����s����Ă���B����́A�O���Ɛe���̂������s�����g����

����ĕҎ[���ꂽ���̂ŁA700�]�ł̑啔�Ȗ{�ł���B���̖{�̂����A����9�N�܂ł́u�����`�i����e�j�v�A�s�����g���ɂ�閾��9�N����I���Ɏ���܂ł́u�㔼���^�v�A

����сu�N���v���ꏏ�ɂ������̂��u�O�����|�O���������`�v�i�l�Ԃ̋L�^21�j�Ƃ��āA�u���{�}���Z���^�[�v����1997�N�Ɋ��s����Ă���B�ŋ߂ł́A2019�i�������j�N�ɁA

�����k�O���u�����ېV�̗��O���J�^�`�ɂ����|�O�����̍\�z�́v���u���⏑�X�v���犧�s����Ă���B���̉������̖{�ɂ́A�w�s���H�̂��邵�|�O�������a�S�\�N�L�O�o�Łx

�i���{�P�v�ďC�A�X��o�ŁA1986�N���j�����т��ш��p����Ă���B���́w���邵�x�́A1881�i����14�j�N�ɏ����ꂽ�O�����̎��M��e�W�炵�����A���͖����Ȃ̂ŁA

���ꂪ�u�O�����|�O���������`�v�i�l�Ԃ̋L�^21�j�Ɋ܂܂��u�����`�v�Ɠ������̂��ǂ����킩��Ȃ��B������ɂ���A�������̖{�ɂ͓����̑O��������芪��������

��̓I�ɏ�����Ă��đ�ώQ�l�ɂȂ�B�����̖{�ɕ`����Ă���A�������疾���ɂ����āA�u�������Č����̎�����������j�̎p�́A���ɐ[��������^���Ă��ꂽ�B�z�㒷���ˎm��

�����̗m���w�ҁA�L�a�c���Y�ƑO���Ƃ̈ӊO�Ȑړ_���A��q�́u�����`�v�ɂ���Ēm�邱�Ƃ��ł����B

�������{�o�d��̑O���ƁA��v�ۗ��ʁA��G�d�M�A�y���o�g�̍����A���푾�Y��Ƃ̌����������[���B�ȉ��A�����̖{�ɉ����āA�O�����̔�����ǂ��Ă݂悤�Ǝv���B

���ޑ��i�O�����j�̗c���͖[�ܘY�Ƃ����A1835�i�V��6�j�N1��7���i���z���2��4���j�ɁA�z�㍑���S���r�����̏�쏕�E�q��̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���E�q��͖����������ꂽ���_�ŁA

���������c��ł����B��́A�z�㍂�c�ˏ\�ܖ��̖ڕt���E�ɓ����V�̖��u�Ă��v�ŁA�ޏ��͏��E�q��̌�Ȃł���A�v�Ɛ�Ȃ̊Ԃɂ́A���łɈ�j�ꏗ���������B�[�ܘY�����܂��

���N���܂�ŕ����E�q�傪�S���Ȃ����B�[�ܘY��5�ɂȂ����N�A�u�Ă��v�͏��Ƃ�����A���Ƃ̂��������c�ŕ�q��l�̐������n�߂��B�u�Ă��v�̒�͎�����ˈꖜ�̈�ƁE�����

�p���ł��������i�Ԃイ�j�ł������B�����͗����Ȗ[�ܘY��������ŁA������ɌĂъA���w�A������w�Ȃǂ̊w��̏������w�����B11�ɂȂ����[�ܘY�́A

���c�˂̎�ҁE�q�g�E�|�i�Ƃ����j�̂��Ƃɓ��債�A��w���w��ł���B���̍��̖[�ܘY�͖��R�ƈ�w�̏C����ڕW�Ƃ��Ă���A

��w�͂��̊�b�Ƃ��Ă̂��̂ł������B��w�́A�����̒m���l�̈�ʋ��{�ł������B�[�ܘY�́A1847�i�O��4�j�N�A12�̂Ƃ��A��������u���Č̋�����ɂ��A�Ƃ�]�˂Ɍ��������B

�]�˂ɒ������[�ܘY�͂܂��A������ˁi�ˎ�E�������t�j�̉����~��K�˂����̖̂�O��������킳��Ă���B�����ŁA���P�̍�Ƃ��āA������ˎ�̎�w�̎t�߂��A

�s�i��֔ˎ�j�̂��Ƃ։��������A�Ȃ�Ƃ��m���ɂ��ĖႤ���Ƃ��ł����B�������A�������͂����ɒ�������B�[�ܘY�͏f���̕����Ɏ莆�������ċ����������A

��������f���Ă���B�����ŁA�w�l�Ƃ��Čق��Ă�����t��{���āA������`��𗊂��Ă��̈������˗����Ă܂�����B�����āA�^�悭�A�J�ƈ�̏��Lj��Ɖ]���l�̉ƂɁA

�w�l�Ƃ��ē��邱�Ƃ��ł����B�Ȍ�̔ނ̐l���͖��������̒��q�ł������B�ނ̐������܂́A�u�������Č����ɓw�͂���������A�N�������Ă����l������A

���͎����ƊJ������̂��Ƃ������Ƃ������Ă���Ă���悤�Ɏv����B

�[�ܘY�̊w�ѕ��́A������@��𑨂��Ċw�ԂƂ����ɂ߂Ď��H�I�Ȃ��̂ŁA�w�҃^�C�v�̐l�Ԃ̊w�ѕ��Ƃ͂܂������قȂ���̂ł������B

�ނ͎m���Ɣ_���̊Ԃ̊K�w�̏o�g�i���e�����_�A��e���m���̖��j�ŁA���̓_�A���Ԃ�n���Ă��������ł�痂�����g�ɂ��Ă����悤�Ɏv���B�Ⴆ�Η��w�̊w�ѕ��ł���B�����̓��{�ɂ́A

�܂���������͕��y���Ă��炸�A�����̑���������͖̂ؔō���ł��������A����ł������͏��Ȃ��A���̂��ߏ����͂�����������ŁA��ʂɂ͂�����菑���Ŏʂ��M�ʖ{�����y���Ă����B

�[�ܘY�͍]�ˋ��̂قƂ�́u�B�����v�ƒm���A�����ɖ{�̖M�̕M�k�̎d���𐿂������A�����Ȃ���A���m�̒m�����w��ł������B�Ȃ��ł��V�[�{���g�̖�m�Ŋw��

���쒷�p���M���w�O�����Òm��i�^�N�`�C�L�j�x�͑O��O��M�ʂ��A���ɂ͑��l�ɂ��̖{�̓��e���u�`�ł���܂łɂȂ����Ƃ����B���Ȃ݂ɁA�w�O�����Òm��x�́A�v���V�A��

�R���w���I�����_��ɖ|�����̂��A����ɓ��{��ɖ|�����̂ŁA�����E�R���E�H���i�C���j�́u�O���v�����Ắutakitek�i�^�N�`�C�L�j�v����p�i�^�N�e�B�N�X�j�ɂ���

�q�ׂ�������ł������B

�[�ܘY�̐l���̓]�@�́A1853�i�Éi6�j�N6���A�A�����J���C���h�͑��i�ߊ��y���[�����鍕�M�̗��q�ƂƂ��ɂ���ė����B���̍��A�A�����J��

�ߌ~�D�����{�̋ߊC�ɂ܂Ői�o���Ă���A�A�����J�́A�d�E���E�H����⋋���Ă����`�����߂Ă����B�y���[�͑��́C���C�t���Q�[�g�́u�T�X�P�n�i�v�Ɓu�~�V�V�b�s�v�C

�����X���[�v�́u�T���g�K�v�Ɓu�v���}�X�v����Ȃ��Ă����B���̂Ƃ��A���C�͂́u�T�X�P�n�i�v���u�T���g�K�v���A�u�~�V�V�b�s�v���u�v���}�X�v���g�q���ĉY��ɓ��`�����B�[�ܘY�́A

���b�ʼnY���s�̈�ːΌ���O�����A�y���[�̉��ڎg�Ƃ��ĉY��֕������ƁA���̐Ό��炪�s��̏��҂����߂Ă��邱�Ƃ�m���A�������ɗ��݂��݁A�z�i������j�Ƃ��Ă��̍s���

�����Y��ɕ����Ă���B�[�ܘY�A19�̂Ƃ��ł���B�@��ΑD��25�{�̋��D�A�������y�N�T���C�Ƃ����A�����̍ŐV�s�̑�C�𓋍ڂ����R�͂����āA���̓��ɗN���Ă������S��[�ܘY��

�̂��ɁA���̂悤�ɉ�z���Ă���B�u���m���q��L�m�������ƃm����m�ہ��j�����X�B毃j�k�i�������j���j���U����m���Z���ȃe�I���w�P�����B�{�i���ׂ���j�N�u���u���V�A

���̓����m�厖�j�s�X�x�V�������m�}���g�]�w���n�C�h��j�߃N���n�i�V���g�v�i�������O�f���Ap.42�j�B������u�]����u�~���̎u�m�v�ւ̕����]���ł������B

���̌�A�[�ܘY�͐��������闷�ɏo���B���̖ړI�͊C�h�̌�����킪�ڂŊm���߂�Ƃ������Ƃł������炵�����A��h��O��Ƃ������̂ŁA

���{�I�I�J�~��R���ɏP����댯��`���Ă̂��̂ł������B�]�˂���M�Z�H���Ƃ�A���������ɗ���������̂��A�k���H���A�R�A�n������n�ցi���ցj���o�āA�L�O���q�ɏ㗤�A

��������C�݉����ɒ���ցA�쉺���Ĕ�ォ������Ɏ���B���ւ̏o������������Ǘ����Ă����F���ɂ͓��炸�A�L�O����ցi���E�啪���啪�s����ցj�ɖ߂�A

��������l���E�ɗ\���i���E���Q���j�ցB�ɗ\����]��i���E���쌧�j�֏o�āA�D�ŋI�B�ɏ㗤�A�ɐ��H�������āA�O�͂Ɏ���A���C���ɓ����Ĉɓ����c�ɓ��B�A�D�ւō]�˂ɋA�����B

�]�˂ɖ߂����[�ܘY�́A���{�E�݊y�e���i�����炾�傤�j�̉��~�ɉ��l�Ƃ��ďZ�ݍ��ނ��Ƃ��ł����B���̒e���̎��Z���A�����ɂ��̊J���Ԃ��w��ꂽ�␣���k�i�����Ȃ�j�ł������B

�[�ܘY��1855�i����2�j�N�A20�̂Ƃ��ɁA���m���C�p�̑�ƁE���]�����O�Y�ɓ��債�Ă���B

���̉��]�����O�Y�́A���������m�C�p�̑n�n�ҁE�����H���̓�Ԓ�q�ŁA�H���̈�Ԓ�q���A���v�ԏێR�̐��m�C�p�̎t�ňɓ��B�R�̑㊯�E�]�쑾�Y���q��i�p���A�Ђł��j�ł������B

���D���q�̗��N�A1854�i�Éi7�j�N3���A���Ęa�e�����A���c�Ɣ��ق��J�`���ꂽ�B���{�͂���܂ŁA�]�˘p�ɂ�����C��i�����j��

���݂ɗ͂𒍂��ł������A�]�˘p�̖h���ɂ͋ߑ�I�ȌR�͂����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�Ɋ����C���̌��T�ԂقǂŔ����R�͂Ə��C���D���I�����_�ɔ������邱�Ƃ����߂��B

������āA����2�i1855�j�N6���A�I�����_���̏��C�D�X�[���C���O��������ɓ��`�i�I�����_��������̊j�A�䂩���p�D�ƂȂ�A�ό��ۂƖ������ꂽ�B���N10���A

���{�͒���ɊC�R�`�K����ݗ��B�ό��ۂ́A�q�C�p�A�@�֊w���w�Ԃ��߂̊C�R�`�K���̗��K�D�ƂȂ����B

�������疾���ɂ����Ċ��開�b�̏��C�M�A�|�{���g�͂��̓`�K���Ŋw��ł���B�������A�[�ܘY�ɂ͒���̊C�R�`�K���Ŋw�Ԏ��i���Ȃ������B

���{�́A����3�i1856�j�N6���A�z�n�Ɂu�u�����v��ݗ����A���{�̎t��ɗm�����p���w�����B����4�i1857�j�N�A�ό��ۂ肩��]�˂�

��q�B���̂Ƃ��A�ό��ۂ̉^�p���߂��̂����{�̒|���K�g�Y���ł������B���N4���A���{�͍u�����̒��Ɂu�R�͋������v�i��ɁA�u�R�͑������v�Ɖ��́j��݂��āA

�|���������ɔC�������B�|���͍����H���̂��ƂŐ��m�C�p���w�сA�������i1854�j�N�̎��_�ŁA

�C�R�`�K���̏����ɗ��������I�����_�C�R�̃w���n���h�D�X�E�t�@�r�E�X�����ɁA���˘F�g�p�@��D�D���c�@���w�̂�����C�R�`�K���ɓ��������o���̎�����ł������B

�����A���̉�q�̎������A���{��D�蓪�Ŏ��S�Ύ��̍]���\�����S������Ƃ̉��n�]���������B�����m�����[�ܘY�́A�]���@�ɂ����荞�݁A

�]�˂ɂ�����u�R�͋������v�Ɏ���������ĖႤ�ׂ��u�C���v���s���Ă���B�������A�]���̌R�͕�s�A�C�͗���A�[�ܘY�̓`�K���������Ȃ������B���̂Ƃ��[�ܘY�́A�]���@�ɂ���

�֏镽�ˎm�̖����V�i�ɁA�������R�w�̍u�`���A���̉��`�̓`���w���v�^�u�`�x��\���̕M�ʂ������Ė���Ă���B�]��ł��A�����ł͋N���Ȃ��̂��[�ܘY�̐M���ł������B

�[�ܘY�͒|���ɗ��ݍ��݁A�ό��ۂ��]�˘p���o�q���邽�߂̎��^�]�̍ۂɏ��C�@�ւ̌��K�����Ƃ��ď悹�ĖႤ���Ƃɐ��������B�[�ܘY�́A�@�֊w��q�C�p�Ɍg��鋳�t

�i�����͒���C�R�`�K���̈�����j�����ɁA�ϋɓI�ɘb�������A�^����������������B���̂Ƃ��A�[�ܘY�ɂƂ��ĈӊO�������̂́A�R�͋������̋�����C�R�m���������́A

���h�̗v�ł���C�R�����̂ɋ����K�v���Ƃ������Ƃ͂킩���Ă��Ă��A���̋��ݏo���ɂ͏��O���Ƃ̖f�Ղ��K�v�ł���Ƃ̔��z���S���Ȃ��������Ƃł������B�m�_�H���̐g�����̂��ƂŁA

�����͔ڂ������́A���m�����������̂ł͂Ȃ��Ƃ����펯���܂���ʂ��Ă�������ł���B

���̍��A���ق̖��{��s���̂��ƂɁA�u���p�����v���ݗ����ꂽ�Ƃ���������炳�ꂽ�B�����i�����j�͕��c��O�Y�i���₳�Ԃ낤�j

�i���́j�ł���Ƃ����B���c�͈ɗ\��F�ˎm�ŁA�����^���Ɋw���ƁA����3�i1856�j�N�A�]�˂ɏo�āA���v�ԏێR�ɓ��債�A�����Ő��m�C�p�ɉ����A���m���̒z��p��g�ɂ��Ă����B

����6�i1859�j�N�A���v�ԏێR�̐����Ŗ��b�ƂȂ�A�q�C�p���w�сA�����ڈΒn�ɔh������āA���V�A�̃v�`���[�`���A�A�����J�̃y���[�Ƃ̐Ղɂ������Ă���B���̂����A�ڈΒn�ł�

���قٓ̕V��C��A�T�c�̌ܗŊs�Ȃǂ�v�A���݂̎w���������Ă����B�u���p�����v�̋����͕��c������l�ł��������A�O���̎҂ɂ�����J���Ă���Ƃ����̂����������͂ł������B

����5�i1858�j�N3���A�u���p�����v�ɓ������ׂ��A�[�ܘY�͔��قɌ����A�]�˂���ɂ����B23�̂Ƃ��ł������B���̂Ƃ��A�[�ܘY�͖��O��

�u���ޑ��v�ɕς��Ă���B�w���f�͋�x�i��w�̌ÓT�w���f�x�̒��ߏ��j�̊����ɁA�w���f�x��������������肪����A�u���̏��͎n�߂Ɉꗝ�����ЁA������U���Ė����ƂȂ�A

���ɕ��i�܁j�������Ĉꗝ�ƂȂ�B�V����ĂΑ����Z���Ɏ��i�킽�j��A����������Α������ɑޑ����A���̖��킢�A���܂�Ȃ��v�Ƃ���B�u���ޑ��v�̖��O�͂����ɗR������Ƃ����B