|

|

| 徳島県南部の旅行記 |

私は2005年から主に四国内の鉱山跡を訪ねています。地元の方と知り合えたり、新しい発見があったりでとても充実しています。一緒に行きたい方はメールして下さい。

お問い合わせは、 fe26-co27-ni28-cu29-zn30@ymail.plala.or.jp (事務局)までどうぞ! |

鉱山訪問や鉱物・化石採集など、石に関する記事はタイトルの色を変えています。

2026年1月7日(水)

オオウナギの母川

海部川の支流である母川。ここはオオウナギの棲息地です。牟岐にあったオオウナギの水槽で見たきり、20年くらい本体を見ていません。今もいるのでしょうか。

|

|

2026年1月6日(火)

鯖大師にお参り(4)

牟岐と海南の間は山が海にせり出して、その狭い部分に国道55号が通っています。また、鉄道の牟岐線も国道に並行して走っています。今日はいつもと違ってJRで移動してみました。

|

|

2026年1月5日(月)

鯖大師にお参り(3)

牟岐と海南の間は山が海にせり出して、その狭い部分に国道55号が通っています。また、鉄道の牟岐線も国道に並行して走っています。今日はいつもと違ってJRで移動してみました。

|

|

2026年1月4日(日)

鯖大師にお参り(2)

牟岐と海南の間は山が海にせり出して、その狭い部分に国道55号が通っています。また、鉄道の牟岐線も国道に並行して走っています。今日はいつもと違ってJRで移動してみました。

|

|

2026年1月3日(土)

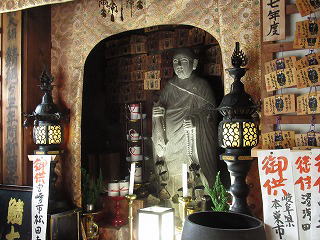

鯖大師にお参り(1)

牟岐と海南の間は山が海にせり出して、その狭い部分に国道55号が通っています。また、鉄道の牟岐線も国道に並行して走っています。今日はいつもと違ってJRで移動してみました。

|

|

2025年8月17日(日)

とどろきのたき

海部まで戻って国道193号線に入りました。これから那賀に抜けます。久しぶりに通る酷道はどうなっているでしょうか。鰻轟山の見える霧越峠から木頭の海川口辺りまで、くねくねの細い道が続きます。迂回路がないため、落石でもあればすぐ通行止めです。

途中の皆ノ瀬で脇道にそれて、カレイ谷の轟の滝に立ち寄りました。県南最大級の大きな滝です。雨がポツポツ降っているため、湿気が多くて肌がしっとり濡れています。足元に注意しないと・・・。

橋を渡って遊歩道を進むと、お地蔵さんの向こうに赤い鳥居が見えてきました。ここまで細かなしぶきが飛んできています。滝まではもうすぐです。

今年の雨量は少ないようですが、滝の水量は相変わらずすごい勢いでした。岩と岩の間から滝つぼが見えます。ごうごうと大きな音です。ここは轟神社の神域ですから泳いだりしないでください。

数軒の家がありました。しかし、住んでいるのは1軒だけのようです。以前に来たときはもっと多くの人がいたのですが、しばらく見ない間にさびれてしまっています。店もなくなりました。辛うじてアジサイだけが花を添えていました・・・。

|

|

2025年8月16日(土)

甲浦の漁港(高知県)

JR牟岐線から先に続く阿佐東線の終着駅が「甲浦(かんのうら)」です。ここと奈半利駅を結べば、悲願の88路線が開通します?

何のことかというと、JRや第三セクターの鉄道路線を見れば、四国全体でぐるっと周回している円が3つあるのです。高徳線。徳島本線・土讃線で1つめ、予讃線・予土線・土讃線で2つめ、小さいけれど内子線と長浜線で3つめの円になります。代わりに宿毛と宇和島を結んでも良いのですけれど。

さて、昼下がりののどかな漁港です。朝の一仕事を終えた船が停泊しています。海の上でも陽にさらされると暑そうです。ちょうど甲浦大橋をバスが渡っていました。

集落の裏手に高台を見つけたので登りました。漁村の屋根瓦を上から見下ろせます。港の奥の方は湾曲した入り江で、そこにも船がたくさんありました。

|

|

2025年8月15日(金)

竹ケ島の柱状節理

宍喰において有名な地学的スポットと言えば、太古の波の跡「漣痕(れんこん)」とこれでしょう。

宮崎県青島の鬼の洗濯板や、能登半島突端の狼煙の海岸線とか、あちこちでこれを見ています。越前海岸の雄島、出雲の日御碕、土佐清水の竜串海岸、与那国島の立神岩もそうでした。・・・意外と我ながらいろいろ見てきてますね。

青い海と緑の島影によって大変映えています。きれいですね。島の方向に向かって延びています。風が強かったのでマリンジャムはまた今度です。

|

|

2025年8月14日(木)

白浜ビーチ(高知県)

宍喰の海岸の砂浜は余り大きくありません。海水浴客は県境を過ぎて東洋町に行ってしまいます。それは御多分に漏れず、この私もそうです。・・・ということで、ファミリーに人気のスポットに立ち寄りました。

宍喰を通り過ぎて東洋町に入りました。ファミリービーチの道の駅に来ています。徳島市から90km、車で2時間ちょっとかかります。白い砂ではありませんが、遠浅で子どもが遊びやすい場所です。

平日にもかかわらず、多くのファミリーが来ていました。海の家も繁盛しているようです。DMV(デュアルモードビークル)がバス停にいました。線路も道も走れます。

遊んでいる人たちの後方に、津波避難台が見えました。この辺りは最大15m以上の津波が押し寄せると予想されています。つい先日カムチャッカ半島の地震で津波が発生したばかりです。常に気を付けておきましょう。

|

|

2025年8月13日(水)

南阿波サンライン

日和佐の集落を過ぎてすぐに脇道に入ります。かつては有料でしたが、今は無料で走ることができます。切り立った海岸線を走れば爽快な気分になるでしょう。

第一展望台です。さっき通ってきたスカイラインが見えます。海面からかなり高い場所を通っています。斜面はかなり急です。下りられる場所はほとんどありません。山頂には鉄塔があります。

遠くに牟岐大島が見えました。ダイビングスポットで有名な千年サンゴがあります。個人所有の無人島ですが、開発されかけたときもあり、人工物が少し残っています。昔ここでシュノーケリングを体験したことがあり、アオリイカの卵が海藻にたくさん付いていました。

海面まで下りてみました。砂ではなく細かいレキからなります。漂着物を探すと、ブイやウキ、流木、海藻などがありました。貝殻は少なかったです。

第四展望台です。出羽島がよく見えます。この島にも何度か渡っています。有人島で、島の北部に港と集落があります。シラタマモの池がありました。

|

|

2025年1月7日(火)

自然に帰る鉱山(4)

今日は「いな」?・・・否、人日の日つまり七草がゆの日なんです。

阿南市福井町と日和佐の間にある星越鉱山を訪ねました。この鉱山は徳島県下で最後まで稼働していた金属鉱山です。最後に訪れてから何年も経っているので気になっていて、同行者に誘われていたところだったので、ちょうど渡りに船でした!

そろそろ昼時になりました。余り長居をしても収穫は変わりません。最後にできるだけ近づいて坑道内を覗き込みました。左側に3本の支柱が立っています。これはずっと以前からそうです。しかし、よく見れば上部が腐敗していて岩盤から離れています。これでは支柱としての役割はありません。

もっと奥にはベルトコンベヤの残がいがあるはずですが、暗くてわかりませんでした。頭上はもう岩盤なので落石が怖かったです。左側の坑道は少し掘られただけで放置されていました。慢性胃腸炎みたいな赤い腸のような坑道が延びていました。

他にも数ヵ所見つけました。記憶が頼りでしたが、意外に覚えているものです。しかし、ここも後20年もすればすっかり森林に取り込まれてしまうでしょう。私たちの死後も伝えておきたいので、ここに記録として残しておきましょう。

|

|

2025年1月6日(月)

自然に帰る鉱山(3)

今日は「色」の日です。

阿南市福井町と日和佐の間にある星越鉱山を訪ねました。この鉱山は徳島県下で最後まで稼働していた金属鉱山です。最後に訪れてから何年も経っているので気になっていて、ちょうど同行者に誘われていたところだったので、タイミングよく渡りに船でした!

最も大きな坑道にやって来ました。木々が生い茂ってきて、山道から見てもわからなくなっていました。初めてここを訪れる人がいれば、絶対に現地の案内人が必要でしょう。

山道より5mほど下にありました。大きな坑口が2つ左右に分かれています。また、空気口と思われる小さい坑口もいくつかあります。いつ崩れてもおかしくないですが、40年も経つのにまだ健在でした。

岩盤の表面には地衣類が付着してよくわかりません。でも全体として赤茶けた色合いで、黒い筋や塊も見られます。ここは鉄とマンガンが目的で採掘していました。

鉄は赤鉄鉱として含まれています。組成は酸化鉄(Ⅲ)Fe(OH)3で、赤さびと同じです。だから、全体が赤いのです。また、一部は鏡のように薄い鉄板が貼られたようになっています。俗に鏡鉄鉱と言われます。きれいな物はぼんやりと姿が映ります。

マンガンはほとんどが二酸化マンガンMnO2として含まれています。オキシドールをかけると発泡するのですぐにわかります。他にもマンガンとアルミからなる黄色い満礬柘榴石(まんばんざくろいし)や、ケイ酸を含む桃色のバラ輝石などがあります。とても少ないですが・・・。

坑道の天井が崩落していました。坑口のすぐ横に大きな岩が落ちています。全体的に黒いのでマンガンでしょう。坑道内の場所により鉄分が多い、あるいはマンガンが多いようです。まとめてマンガン赤鉄鉱と言われます。

|

|

2025年1月5日(日)

自然に帰る鉱山(2)

今日は「囲碁」の日です。

阿南市福井町と日和佐の間にある星越鉱山を訪ねました。この鉱山は徳島県下で最後まで稼働していた金属鉱山です。最後に訪れてから何年も経っているので気になっていて、ちょうど同行者に誘われていたところだったので、グッドタイミングでした!

一気に奥まで踏破しました。だいたいこのような鉱区の調査は、最も行きにくい場所へ最初に行っておくことが大事です。奥まで行ってから手前に戻ってくると、時間配分などもできて効率よく回れます。

さて、以前に来たときより崩れています。ここの支柱は古い電信柱を利用しています。それを鳥居のように組み上げて、坑道を支えていたのです。どうやら奥の方の岩盤が崩れて、そこから土砂が流れ込んだようです。入坑禁止の看板も埋没しています。

坑口の前に広場があります。一時的に道具や鉱石を置いていました。水準は坑道とほぼ同じです。さらにその先には貯鉱場がありました。ここに採掘した鉱石を集荷しておいて、トラックで運んだそうです。

ここまでの山道の道中は、半分くらいは草が生い茂って足元が悪かったです。残りの半分は画像のように赤茶けた道が続いていました。鉱石がたくさん落ちていました。他には鹿のフンとかも・・・。

|

|

2025年1月4日(土)

自然に帰る鉱山(1)

今日は「石」の日です。

阿南市福井町と日和佐の間にある星越鉱山を訪ねました。この鉱山は徳島県下で最後まで稼働していた金属鉱山です。最後に訪れてから何年も経っているので気になっていて、ちょうど同行者に誘われていたところだったので、渡りに船でした!

星越トンネルの手前(阿南市側)に駐車しました。ここからリュックを担いで旧道を進みます。民家の前を通り過ぎると、道の下に耕作を放棄された柑橘類の畑がありました。色合いと実の大きさから、幻の果実「ゆこう」のようです。

国内でのシェアは99%が徳島県産で、しかもほとんどが上勝町産です。ユズとダイダイの自然交雑で生まれたと言われ、スダチより甘くて果汁も多いです。また、ゆこうは「柚香」と書くくらい香りも高いのです。今うちの子が研究しているから・・・。

蛇行している旧道を800mほど進むと、トンネルの上の峠道に差し掛かります。山を削った切り通しの山道です。今は22番から23番札所への遍路道として整備されていますが、かつてはバスが通っていた主要道であったのです。今でも案内標識やカーブミラーなどが残っています。お守りの石仏が安置されています。

峠を越えると道が明るくなります。それもつかの間。再びここから薄暗い林道を進みます。遍路道を示す石灯籠が残っています。ここで分かれ道になり、南へ行けば遍路道、北へ行けば後世山の山頂にある神社への参道です。

参道入り口には黄色いゲートがあります。しかし、何十年も放置されているため、赤さびが浮き出て支柱もぼろぼろになっていました。かつては閉まっていた時代もありましたが、今では開け放して放置されています。

参道は枯葉で覆われていました。軽トラなら走れますが、古い轍の跡はもうしばらく誰も来ていないことを物語っています。途中で道がえぐれていたり、一部で崩れていたりするので、やはり鉱山跡まで歩かないと行けないようです。

分かれ道まで来ました。ここから参道とはお別れです。足元はイノシシが掘り返していて歩きにくい。道幅はかつてトラックが通っていたので、かなり広くなっています。トンネルからここまで2kmくらいでした。

|

|

2024年8月13日(火)

阿南の離島(5)

阿南市の沖にある有人島「伊島」を訪ねました。他に徳島県内では牟岐町の出羽島、旧宍喰町の竹ヶ島くらいしかなく、船が交通手段になっている貴重な場所です。予てよりここを訪れてみたかったけれど、なかなか踏ん切りがつかなかった。ようやく来ました。

本島である伊島では、集落の周りをぐるっと堤防で囲っています。高さは5mくらいで、外側にテトラポットが積まれていました。伊島と幅の広い水路を挟んで前島があります。橋を渡ってそちらへ行けます。かつては住居があったそうですが、今は倉庫のみになっています。

前島の向こうが棚子島で、ここは無人島としてTVの撮影現場にもなりました。橋が架かっていないので渡ることができません。橋から港を一望できました。

堤防の上は平坦で何百mも歩くことができます。内側に住居、外側に漁師小屋というように、家庭と仕事場を分けているようです。この島唯一のお宿は内側でした。

さて、そろそろ帰りの時刻です。港出入り口の赤い灯台と、島の中央部の白い灯台が対比しています。船のエンジン音が大きくなりました。いざ、さらばです。

|

|

2024年8月12日(月)

阿南の離島(4)

阿南市の沖にある有人島「伊島」を訪ねました。他に徳島県内では牟岐町の出羽島、旧宍喰町の竹ヶ島くらいしかなく、船が交通手段になっている貴重な場所です。予てよりここを訪れてみたかったけれど、なかなか踏ん切りがつかなかった。ようやく来ました。

灯台を目指して歩きました。集落を抜けると避難所が高台にあります。まだ工事中で入ることはできません。ため池に素って遊歩道が整備されています。軽トラなら走れそうですが、とても狭くて曲がりくねっています。

30分ほどで景勝地「かべへら」まで来ました。四国本土とは反対側になり、紀伊水道が一望できる崖の上です。真っ青な海で水平線が見渡せます。下の海の岩場では大物釣りができそうです。流れ藻が浮いています。

1時間も歩きました。灯台にたどり着きません。とにかく暑くて休む場所もなく、ちょっと木陰に入れば虫がダイレクトアタックしてきます。文字どおりに体当たりしてくるので、これはなかなか耐えられません。遊歩道に枯葉や折れた枝が積み重なり、とても歩きにくいです。

後20分も歩けばたどり着けるでしょうが、ここから往復2時間のロスは避けたい。帰りの船の時刻とも相談して、今回は断念しました。近々花火大会があるそうです。

再び集落に戻りました。今では珍しくなった木製丸太の電柱がありました。黒いのはコールタールでも塗っているからでしょうか?昔の話ですが、燃料として石炭が多く使われていた時代には、道路の舗装としてコールタールが用いられました。ところが、炎天下になるとそれが融解してぷつぷつと黒い泡になり、粘いので靴底にくっつきます。それが原因で、道端で転んだ子どもがいました。私じゃなくて、私の隣を歩いていたヤツでしたが・・・。

石垣を積み上げた細い路地の先には港があります。集落とを結ぶ生活道路です。一輪車を押して歩く人がいました。毎日が重労働ですが、それが習慣になってくると生活の一部となります。

|

|

2024年8月11日(日)

阿南の離島(3)

阿南市の沖にある有人島「伊島」を訪ねました。他に徳島県内では牟岐町の出羽島、旧宍喰町の竹ヶ島くらいしかなく、船が交通手段になっている貴重な場所です。予てよりここを訪れてみたかったけれど、なかなか踏ん切りがつかなかった。ようやく来ました。

小さい島で人口も少ないですが、神社やお寺がいくつかあります。集落を抜けた先の神社に行ってみました。鳥居をくぐるとそこに急勾配の石段がありました。万一のときの避難所です。

日本古来からの神様たちをお祀りしていました。狛犬が何かの玉を咥えていました。少し木陰になっていたので、さっき買ったジュースを飲みました。港を降りたところでしか売っていません。

学校がありました。伊島小学校と伊島中学校です。残念ながらどちらも休校になってしまいました。まだ管理のための職員はいますが、いつまでももたないでしょう。グラウンドは狭いけれど、草刈りがしてあって今でも使えます。図書室があって、地元の人でも本を借りられるようです。

|

|

2024年8月10日(土)

阿南の離島(2)

阿南市の沖にある有人島「伊島」を訪ねました。他に徳島県内では牟岐町の出羽島、旧宍喰町の竹ヶ島くらいしかなく、船が交通手段になっている貴重な場所です。予てよりここを訪れてみたかったけれど、なかなか踏ん切りがつかなかった。ようやく来ました。

まず目立つのが大きな水門です。外海と港をつなぐ水路わきにあります。高さは20m以上はありそう。とても目立ちました。

港をぐるっと取り囲むように漁師小屋が並んでいます。網や浮きが無造作に積み上げられ、使うのか捨ててあるのかわかりません。でもちょうどこの景観にマッチしています。

漁船が陸揚げされています。かなり使い込まれていて老朽化しているようです。修理をするのか、それとも廃棄するのかわかりません。でもちょうどこの景観にマッチしています。

遠く島の頂上に白い灯台が見えました。今から集落を通ってあそこまで行くつもりです。距離は2kmくらい。ただし、標高差があるので1時間くらいかかりそうです。

|

|

2024年8月9日(金)

阿南の離島(1)

阿南市の沖にある有人島「伊島」を訪ねました。他に徳島県内では牟岐町の出羽島、旧宍喰町の竹ヶ島くらいしかなく、船が交通手段になっている貴重な場所です。予てよりここを訪れてみたかったけれど、なかなか踏ん切りがつかなかった。ようやく来ました。

阿南市橘町の火力発電所近く。答島港から出港です。1日に3便しかなく、遅れないように早めに来ました。ここでトラブル発生。自販機のコーラが出てこない。結局、コークのアイコンを入力するはめになりました。

水面を切るように船が走ります。見る間に港が小さくなっていきました。ふと右舷を見ると、椿泊の灯台がわかりました。椿鉱山のある椿集落から、さらに半島の突端部を目指します。そこにあるのが椿泊の集落で、細い路地がくねくね曲がっている漁村です。

2回行ったことがありますが、一度目はそこまでたどり着けませんでした。曲がり角が狭くて急角度で曲がれない・・・。少しハンドル操作を誤ったら家屋に接触します。切り返しをしてもどうしようもない場所もあり断念していました。

二度目は軽に乗り換えたので、スムーズに小学校まで行けました。そこから歩いたら灯台です。昔はここから椿鉱山の鉄鉱石を運び出し、対岸の和歌山を経由して大阪まで出荷していました。

蒲生田岬も見えました。四国の最東端です。ここへ行く道も狭くて危なっかしいです。でも途中に温泉があります。ここにも鉄鉱石を採掘していた鉱山がありました。

シートの上でずっと寝っ転がっていました。30分で伊島が見えてきました。いや正確には港がわかるくらい近くになったのです。空也上人が漂着した弁天島がくっついています。まもなく入港です。初めて間近で見る島に感激です!

|

|

2024年7月28日(日)

誰も来ない椿鉱山(2)

阿南市椿町に残る鉱山の1つで、Fe-Mn系の鉱石を産出した。徳島県下ではまれな鉄を主目的として採掘した鉄山でした。ゆえに、ここでは鉄やマンガン、小さな水晶くらいしか拾えないため、且つ個人の敷地なので訪ねる人は余りいないようです。

坑口と坑口に挟まれた平坦地はズリです。かつて掘り出された鉱石や脈石が堆積しています。黒っぽいのは二酸化マンガン。以前ここに高校の先生たちを招いて説明したとき、ペットボトルのオキシドールを振りかけて実演しました。酸素の泡が大量に発生しました。

褐色なのはFe-Mn系鉱石で、「アンバー」と呼ばれています(琥珀を意味するアンバーではありません。)。赤褐鉱ともいいます。とても硬くて、坑口のすぐ上に露頭が丸ごと残っています。

アンバーの表面に銀色の鏡のようなものが光っています。赤鉄鉱です。ベンガラのような赤色ではないけれど、組成は酸化鉄(Ⅲ)です。表面がそれで覆われるととてもきれいです。マンガン赤鉄鉱ということもあります。

ここは道が良くないので、大人は大丈夫だけど小学生以下の子どもは無理っぽいです。キラキラがきれいのだけど・・・。星越鉱山なら道が良いのですが、子どもの足で小一時間かかる。しばらく悩みそうです。

ここの近くには、他に旭野鉱山や長陽鉱山もあります。しかし、暑気が強くてそれどころではありませんでした。帰りはシャツを着かえて、靴下を脱いで素足になっていました。もう1つあった計画はまた今度です。

|

|

2024年7月27日(土)

誰も来ない椿鉱山(1)

阿南市椿町に残る鉱山の1つで、Fe-Mn系の鉱石を産出した。徳島県下ではまれな鉄を主目的として採掘した鉄山でした。ゆえに、ここでは鉄やマンガン、小さな水晶くらいしか拾えないため、且つ個人の敷地なので訪ねる人は余りいないようです。

阿波福井駅に近いこの一帯は田畑と森林が多く、四国の東端に位置している。蒲生田岬とか椿泊といった海岸線も近い。昭和18年に椿町で採掘された鉄鉱石は、椿泊から船で対岸の和歌山に運ばれ、さらに大阪まで輸送されたという。戦時中でしかも物資が不足してきた時期だったので、近所の水井鉱山と同様にわずかながらの鉱石を採掘していた。

さて、ここに来た理由はいくつかありますが、ある可能性を調べるためでした。5年ぶりくらいでしょうか。

まず、私有地なので進入許可をもらいます。忘れられているかも・・・と思っていたら、すぐに私を思い出してくれたので助かりました。鉱山へ続く山道には柵と網が取り付けられています。イノシシ除けです。

それを外して再び付けて、かなり荒れている道をゆっくりと登りました。道は深くえぐられてまるで排水路のようです。むしろ、杉が列になって生えている部分が歩きやすい。しかし、草が生い茂って足元が見えづらいのと、クモの巣ややぶ蚊、ニョロニョロしたヘビなどが多く、行きたい人はいないだろうな。

ようやく粗末なコンクリ製の排水溝が見えてきました。最初にこれを見たのがもう15年前だから、やはりかなり痛んできている。その上の平坦地にたどり着くと、西側に第1坑口、東側に第2坑口と露頭がありました。こちらはまだ潰れていないようです。

|

|

2024年4月27日(土)

若杉山の遍路道(2)

遺跡のすぐ手前でようやく川面と遍路道の水準が近くなります。石橋を渡るとそこが昔の採掘跡です。石灰岩の路頭に大きな穴が開いて、掘り出された白い石が積み重なってズリとなっています。

丘の上に古代の採掘場があって、薄い辰砂の層を削って採取していました。しかし、掘り進むにつれて穴が深くなり、当時の技術的にきわめて難しくなりました。ついにそのまま掘るのを断念して穴をふさぎ、別の路頭へと移動しました。今から4500年前のことでした。

遍路道の途中には石仏や石碑がいくつかあります。江戸時代の水井村の人たちや、ここを訪れた四国外の巡礼者たちが建立しました。わびさびの世界が広がっています。

お遍路さんの休憩所です。地元の有志が建てました。屋根はすっかり苔生していますが、雨除けにはちょうどよいです。ここにもマムシグサが生えていました。秘境ですね。

これから暑くなってくると、このような川縁は涼しくなります。辰砂はほとんど採れませんけど・・・、ホタルやサワガニはいますよ。皆さんも涼を求めていかがでしょうか。

|

|

2024年4月26日(金)

若杉山の遍路道(1)

徳島県内を源流とする最長の川は那賀川です。櫛渕から楠根地に抜けて、川をさかのぼると緑の橋が見えてきます。十八女(さかり)大橋です。水井鉱山へ行くならここで渡りますが、今日の目的はウォーキング!そこで、もう1つ上手の水井橋を渡ります。

若杉山遺跡はついに全国区になり、地理院の地図にも堂々と掲載されています。そして、四国八十八か所霊場の遍路道としても整備され、毎日のようにこの道をお遍路さん(巡礼者)が歩いています。外国の方も多く、会う人の2割くらいがそうでした。

遍路道は21番太龍寺へと続きます。かつては奥の集落まで軽トラで走れたのですが、今は道が狭くて弱いので徒歩のみ通行可能とされています。集落跡から登り道になり、太龍寺の北口まで坂道が続くのです。とても疲れるので難所の一つです。

道端にマムシグサが生えていました。山野草の一種で人気があります。すでに水芭蕉のような褐色の花が咲きかけていました。また、孟宗竹のタケノコもありました。いくつか折られていたので、どこかの家の食卓に上っていることでしょう。

この一帯は石灰層が発達し、小さな鍾乳洞があちこちに見られます。遍路道沿いにも数か所あり、雨のときお遍路さんが避難したと言われています。確かに人ひとりなら寝ころぶことができます。奥には小さな鍾乳石が生えていました。

谷川が道に近づいてきました。巨岩がごろごろしていて、何かが宿っているかのようで神秘的です。人家に近いけれど、ここはもう人外の世界。ワンダーランドへの入り口なのです。

|

|

2024年1月11日(木)

アンモの新産地2

再びアンモナイトの産地に来ています。地権者に挨拶すると、えらい熱心やな・・・とにこやかに言われました。みかんを買ったついでに来たというのはナイショです。

駐車してから林の中を歩き、小川の流れる砂利道を進みます。やがて道は行き止まりとなり、崖の地層に丸っこい塊がたくさん見て取れます。ノジュールのようです。それらを次々に割っていきました。

シジミの化石、三角形のムラサキガイみたいな化石、植物化石など、様々な化石が出てきました。一方で、マンガンが沈着したしのぶ石とか、細かい方解石も見られました。私的にはそっちが好みです。

大型アンモの一部らしいものが出てきました。ゆるいカーブをたどると直径80cmくらいでしょう。石がひび割れているため完全体の採取は難しいですが、気に留めておきましょう。

|

|

2023年9月10日(日)

アンモの新産地1

新しく見つかったアンモナイトの産地に来ています。おなじみのK様に連れられて、地主の方と一緒にここを訪れました。新しい場所なんて久しぶりでなんとなく緊張します。とてもラッキーでした。

駐車してから林の中を歩き、小川の流れる砂利道を進みます。やがて道は行き止まりとなり、そこが産地でした。崖の地層に丸っこい塊がたくさん見て取れます。ノジュールのようです。化石が核になってこのような形状になることがあるので、それらを次々に割っていきました。

足元の小さいノジュールに、細かなひだのような模様が見られました。直径は1cmくらいですが、どうやらアンモナイトのようです。また、すぐ近くでこれまた小さいですがアンモの破片も見つかりました。K様の話では直径10cm超が見つかっているそうです。

さらに1時間粘っても何も出てこなくなったので、次の場所に移動しました。こちらはシダ植物がメインです。石をひっくり返しただけで、炭化した植物の葉や茎が見つかります。裸子植物の実のような物もありました。さっきと比べて入れ食い状態のように感じます。

結局、大きめの石にびっしりと化石が付いた物を持ち帰りました。車までが遠かったのですが何とか頑張りました。次はもっと大勢で、和気あいあいとした雰囲気で 採集活動したいです。

|

|

2023年6月11日(日)

ちょっと海部まで(3)

今は海陽町となっていますが、かつてのここは海部町・海南町・宍喰町の3つからなっていました。かなり遠いので余り来ることはありませんが、用事のついでにいくつか回りました。梅雨が長引いて、どこもかしこもしっとりと濡れています。

海南文化村にも立ち寄りました。大里で見つかった大量の中国銭がすごいです。地元の豪族が自身の権勢を誇るため、蓄財したと考えられています。実際にこれを使う機会はなかったでしょう。いわゆる見せ金だったと思います。

海部刀も多く展示されていました。室町時代の古刀から現代刀までそろっています。氏吉作の逸品もあります。分析のため錆びた古刀を探しています。破片でも良いのですが、見つかるだろうか?

室町時代以前を古刀、江戸時代から明治を新刀や新々刀、昭和や平成を現代刀と呼んでいます。昔それを一時所有していたこともありましたが、法律が面倒くさいのと、置いていても邪魔なので処分しました。でも海部刀なら一振りくらい持っていても良いかも・・・。

いつしか雨が上がりました。真っ赤な夕焼けです。明日は晴れるかな。

|

|

2023年6月10日(土)

ちょっと海部まで(2)

今は海陽町となっていますが、かつてのここは海部町・海南町・宍喰町の3つからなっていました。かなり遠いので余り来ることはありませんが、用事のついでにいくつか回りました。梅雨が長引いて、どこもかしこもしっとりと濡れています。

海部川を4km遡ると、笹無谷(ささむだに)の入口に差し掛かります。海部刀の祖と言われる海部氏吉(かいふうじよし)の石碑があります。この谷に彼の居住地があって、海部刀の工房がありました。

今から600年前の室町時代、この地には海部刀の工房が軒を連ねていました。出雲地方から玉鋼を輸入して、実戦用の刀剣を作っていたのです。しかし、本当にそんな遠くから原料を調達していたのでしょうか。

一方で、「笹無」とは砂鉄がないという意味です。海部川の砂からも砂鉄はほとんど採れません。果たして海部刀の原料はどこの鉄なのでしょうか?

帰りの海南駅でDMVに出くわしました。ちょうど乗客を降ろしたところで、思わず車を止めて見入りました。後席の窓からも手が出てきて、スマホのシャッター音が響きました。

見た感じはバスが線路を走っている。ここから甲浦(かんのうら)まで線路上を走り、そこからモードチェンジして国道を走ります。一度は乗ってみたいです。

|

|

2023年6月9日(金)

ちょっと海部まで(1)

今は海陽町となっていますが、かつてのここは海部町・海南町・宍喰町の3つからなっていました。かなり遠いので余り来ることはありませんが、用事のついでにいくつか回りました。梅雨が長引いて、どこもかしこもしっとりと濡れています。

海部川の河口です。砂州が発達していて半分くらいまで塞がれている恰好です。黒や灰色の細かい礫からなり、砂鉄はほとんど含まれていません。

河口のすぐ南側に小さい集落があります。鞆浦(ともうら)と言って、岡山県の鞆の浦と同じ漢字です。最初はここがポニョの現場かと思っていました。小さくて静かな漁村です。

高台から家並みを眺めました。狭い路地に隙間なく並ぶ家屋。昔ながらの光景です。漁師の世界にも高齢化の波が押し寄せてきています。脱サラでその世界に飛び込んでも、生計を立てるまでに3年はかかると聞きました。途中でリタイヤしてしまうこともあります。

十人乗りくらいの中型船が停泊していました。水揚げをしているというより、逆に何かを積んでいるようでした。作業が終わり次第に出港するようです。そこでは一体どのようなやりとりがあったのでしょうか。ちょっとだけ興味がわきました。

こういう集落でしばらく住んでみたいです。潮の香りや磯辺の雰囲気を味わいながら暮らすのはどういう感じでしょうか。フランス人のように、仲が良くて住所地が離れている友人同士が、長期休暇のときだけ互いの自宅を交換して暮らしてみる方法もあります。

でも今世は世知辛い世の中ですから、後でもめて仲が悪くなるのも嫌です。その方法は使いにくいでしょうね。ちょっと残念です。

|

|

2022年11月27日(日)

科学の祭典in2022(3)

3年ぶりに復活した科学の祭典!これとの関わりも早10年。これまでもブースを立ち上げて、様々なイベントをこなしてきました。やっぱりお客さんに喜んでもらえるのが一番うれしいです。

このイベントは阿南市科学センターで毎年11月末に行われています。子どもとその保護者向けに工作や観察など様々なブースを設営し、当日は来館者に楽しんでもらうという企画です。

(次年度は10月末だそうです!)

初めての方は親子連れでした。入ってきたもののどうするかわからず、戸惑っておられました。本来であれば20人の定員が埋まるか、開始時刻が来れば一斉に始めるつもりです。しかし、まだ10分も時間があります。そこで、フライングすることに決めました!

ペリドットを知らない人がほとんどなので、見分け方から説明します。実際に数粒採取してサンプルをつくります。それを元に小ビンに採ってもらいます。

色はくすんだ緑色や黄色で、サイズは1ミリ前後でとても細かいです。ピンセットで挟むのがやっとという人もいました。見分けるにはビンに入れた後、下から透かしてみれば透明感があることがわかります。また、同じサイズの水晶片も混じっているので、それを先に採取してから色を比べるとわかりやすいと伝えました。ペリドットと水晶をブレンドすると、見た目がきれいです。

入れ替わり立ち替わり、次々に来場します。空いている席に移動してもらい、同じ説明を何度も繰り返します。一応は準備を兼ねた休憩時間を設けましたが、なし崩し的に時間がズレていきました。本当は助っ人がいたのですが、急な仕事で来られないとのこと。頑張るしかないなぁ。

この黒砂にはクロム鉄鉱からなる砂鉄が10~20%含まれています。それも採集対象にすると収拾が付かないから割愛しました。

皆さんほとんど無言です。ペリドット探しに集中しているからです。30分かけても小ビンの底の方に少ししか溜まりません。それでも一粒ずつ丁寧に拾います。2ミリ以上の大きなサイズを見つけて、ときおり歓声が上がります。楽しそうです。

今回最大の成果は、5ミリという超大粒を見つけた女子と、ビンの半分までペリドットで満たした男子でした。おめでとうございます!

こうして怒濤の2日間を終了しました。参加者は初日が120人、偶然にも次の日も120人でした。2日間での来館者は約800人ですから、そのうちの3割の人が訪れたことになります。一番人目に付きにくい場所なのに、我ながらよく貢献したと思います。

ご来場の皆さん、ありがとうございました。楽しんで頂けましたか?ペリドットはパワーストーンですから、ストラップを身に付ければ何かの御利益があるかもしれません。来年も実施するので、それまでしばらくお待ち下さいね。

また、石採りに行きたい人はご連絡をお待ちしております。

|

|

2022年11月26日(土)

科学の祭典in2022(2)

3年ぶりに復活した科学の祭典!これとの関わりも早10年。これまでもブースを立ち上げて、様々なイベントをこなしてきました。やっぱりお客さんに喜んでもらえるのが一番うれしいです。

このイベントは阿南市科学センターで毎年11月末に行われています。子どもとその保護者向けに工作や観察など様々なブースを設営し、当日は来館者に楽しんでもらうという企画です。

さて、開催当日を迎えました。この日は8時半には会場入りして、準備の最終調整です。昨日のレイアウトをチェックし、作業工程も確認します。年長さんくらいの子どもまでを想定しているので、危険性がなく興味を持って楽しんで作ることを期待しています。

9時40分頃にアナウンスがありました。いよいよ開会式、そして開場です!すでに30人くらい並んでいました。駐車場から正門まで屋台が並んで、だんだんと活気が沸いてきました。イベントはこうでなくちゃ!

10時が過ぎました。まだお客さんは見えません。それもそのはずで、来館者はまず1階のブースを見ているからです。こちらのブースは2階の奥にあり、一番目立たない場所ですから・・・。だから開始を10時15分に設定していました。

「ペリドット」とはかんらん石のことです。橄欖(かんらん)とはオリーブの実のことで、その色合いが似ているためこの名があります。純度が高く宝石質のものをペリドットというのです。・・・だから、後から言われました。タイトルは「宝石を探そう」が良かったんじゃないかな?

過去を振り返ると、今までに行ったイベントではヘマタイト(砂鉄)、アメジスト(高温石英)、ガーネット(ざくろ石)を採るものが多かったです。これらは様々な伝手を用いて入手し、イベント用に企画したものでした。

今でもそれらは実施可能です。他にもざくろ石の置物を作ったり、サンゴとコラボしたり、葉っぱのしおりを作ったりしました。見た目がきれいで、工程が難しくなく子どもにも手軽にできて、記念に持って帰れてインテリアとして飾ったりできる。そういったものを考えています。

さて、廊下の方が騒がしくなってきました。どうやら最初のお客さんが来られたようです。それでは始めましょう。

|

|

2022年11月25日(金)

科学の祭典in2022(1)

3年ぶりに復活した科学の祭典!これとの関わりも早10年。これまでもブースを立ち上げて、様々なイベントをこなしてきました。やっぱりお客さんに喜んでもらえるのが一番うれしいです。

このイベントは阿南市科学センターで毎年11月末に行われています。子どもとその保護者向けに工作や観察など様々なブースを設営し、当日は来館者に楽しんでもらうという企画です。

仕事帰りに明日からの準備をしました。荷物は昨日までに車に積み込み、台車で館内の2階に運びます。いつも工作と展示の2本立てなので、それなりに荷物が多く3回も往復しました。

まず、会場のレイアウトを考えます。工作する人数とスペースに合わせて、机や椅子の配置をしていきます。道具やお知らせの張り紙の位置もわかりやすいようにします。また、来られた人の動線や視線も考慮して、動きやすいように見やすいようにします。

今回割り当てられた場所が、2階の実験室の後方でした。一度に入室できるのが基本的に20人で、突発的に増えた場合でも最大30人まで対応できるようにしました。工作キットも1日あたり100セット以上と言われたので、余備を含めて130セットを用意しました。

2時間近くかけてようやく準備が整いました。本日の展示品は、市ノ川の輝安鉱・国領川のアクチノライトとカイヤナイト・高越山のルチル・銅山川の柘榴石(ざくろいし)などです。また、自宅倉庫をあさって出てきた標本を、早い者勝ちのお土産として置きました。

今回のテーマは、「ペリドットを探そう」です。鹿児島県の黒砂にペリドットが含まれているので、仕事のついでにある程度の量を採取してきました。港の近くだったので、犬の散歩をしている方や潮目を見に来た漁師さんから声を掛けられました。おかげでたくさん集まりました。

黒砂からペリドットをピンセットで取り出して、ガラスの小ビンに入れてひもを付けてストラップにするというものです。ペリドットは8月の誕生石で、その石言葉は幸福・希望・ポジティブ思考などです。また、夫婦愛という意味もあります。

明日はどれだけの人が来てくれるでしょうか?とても楽しみです。

|

|

2022年9月23日(金)

線状降水帯の一歩手前

大雨が降りました。否、今も断続的に降っています。増水が心配で見に来ました。那賀川の水位が上昇して、濁った水が怒濤のごとく流れています。いつもの堰の表面が全く見えなくなっていました。ザーザーと大きな音が夜も響きます。

川の中州(だったもの)を見れば、ウミウとシラサギ、アオサギ、ゴイサギがいました。アオサギは飛んで行きましたが、しばらくすると川岸まで戻っていました。残りは順番に並んでいて、まるで魚採りの行列のようで面白かったです。

土手下の農業用水は増水していませんでした。ちょっとホッとしました。刈田の後の株に生えた稲が緑になって、まるで苗を植えたばかりのようでした。

|

|

2022年7月9日(土)

化石はあまり得意じゃない

義理と人情から頼まれて化石の産地を案内しました。私はどっちかと言えば鉱物採集で、更に突っ込むと鉱山跡に最も興味があるから、自分から進んで化石探しには行かないのです。恐竜の歯を探しに行こうと言われたときも食指が動かないし。・・・でも全く関心がないわけではありません。

いつもの上勝コースを訪れました。トリゴニアとアンモナイト狙いです。虫の多さに閉口しましたが、何とか現地に辿り着きました。工事で退けた土砂がまた溜まっていました。白っぽい砂岩に規則的な窪みが並んでいます。それが三角貝(トリゴニア)でした。しかし、少ししか見つかりませんでした。

場所を移動して今度はアンモナイトです。黒っぽい泥岩に粘っこそうな塊が付着しています。それがアンモナイトでした。わずか10分くらいで5個も見つかりました。これはとても幸運なことでした。

帰りにキツネを2匹見かけました。ガードレールの向こうからこちらをじっと見ています。なかなかきれいなフェイスをしています。今日は面白い一日でした。

|

|

2022年4月24日(日)

日本一の山

徳島市南部の方上(かたのかみ)町に、日本一の山があります。何が日本一かというと、最も標高が低い山だからです。地理院地図にも載っていて、標高は驚異の海抜6.1m。弁天山と呼ばれます。

他の低山として、標高4.5mの天保山などがありますが、それらは人工の山です。自然の山としては、弁天山こそが最低なのです。(こう書くと何だか悪い印象を与えてしまいそう・・・。)最低であることこそ最高であることを誇り給え。

遠くから見れば、だだっ広い畑の真ん中にこんもりと木が茂る小山があります。赤い鳥居をくぐって登ってみました。・・・30秒で登頂成功です!山頂は少し平坦な広場になっていて、小さな社や祠がありました。

昔はこの辺り一帯が浅い海で、この山は島だったようです。それが埋め立てられて田畑になり、周囲から見てここだけ盛り上がっている山になります。山そのものは自然ですが、周囲はヒトの力により開発されたようです。

山頂直下の展望所から下界を見ました。さすがに山だけあって、脚立の上から樹上を眺めているようです。これにより足かけ○十年がかりで、日本最高と日本最低の両方をクリアしました。感無量です。

|

|

2022年4月4日(月)

山奥の集落(2)

桜の花に誘われてこんな奥まで来てしまいました。もっときれいな光景はギャラリーをご覧下さい。

みかんや茶畑の間から薄桃色が見え隠れしています。まるで畑から湧き出るようです。しだれ桜が多いです。

坂本トンネルや郵便局、神社など周辺にも桜ばかりでした。少し花びらが舞っていました。今週の終わりにはもっと散ってしまうことでしょう。

ヘリポートにも桜でした。ここの桜が特に有名で県外からも見に来るそうです。昨年は遠くから眺めるだけでしたが、今年は近くからじっくり撮ることができました。

|

|

2022年3月29日(火)

山奥の集落(1)

桜の花に誘われてこんな奥まで来てしまいました。もっときれいな光景はギャラリーをご覧下さい。

上勝町の北側には、佐那河内村や神山町との間に山々が並んでいます。山に向かって道を進むと、山の上で道が切れていたり、向こうに抜けることができる道もあります。登っていくと道がだんだん狭くなり、車一台がやっとという隘路ばかりです。

そんなに不便でもかなりの戸数の集落が健在です。一軒家でないから、カメラは入らないようですが・・・。

急斜面に棚田や段々畑が開けていました。狭い谷を上手く利用して、整った田畑が見られます。いつも下から見上げていましたが、思い切って上まで登り周囲を見渡すとよい眺めでした。ハングライダーやパラグライダーの出発点にいるみたいです。

高地は水不足に陥りやすいです。自然に流れ出る沢や雨などの天水に頼っています。それにしてもみかん畑の樹が青々と茂っていました。遠くに勝浦町の市街地が見えました。

|

|

2022年3月11日(金)

太龍寺への道2(6)

太龍寺ロープウェイから上がりました。寺からいわや道・平等寺道を歩きます。

いわや道と平等寺道の分岐点まで来ました。左下がいわや道で、1km先で通行止めだそうです。石灰岩の採掘跡があります。

右上の平等寺道を歩きました。しばらくはほぼ水平でしたが、500m進んだ辺りから下りになります。途中で道が崩落してちょっと危ない場所もありました。熊野古道みたいに歩くなら、それなりの整備が必要です。

だんだん下りの角度が急になってきました。足元には落ち葉が溜まり滑りやすいです。もっとも急な道にはロープが張られていました。

国道195号線に沿って流れる中山川の源流がここです。山道はそれをまたぐように続いていました。タンスイベニマダラはいないようです。

こうして10時半に寺を出発して、3時間後には国道に着きました。阿瀬比のバス停からバスに乗り、鷲敷東で降車して徒歩20分で、元の道の駅に帰ってきました。お疲れ様でした!

|

|

2022年3月10日(木)

太龍寺への道2(5)

太龍寺ロープウェイから上がりました。寺からいわや道・平等寺道を歩きます。

分岐点から左に行けば「いわや道」です。ここから国道195号線まで5kmを歩きます。

途中には道標がいくつか立っていました。数えていましたが、見つからなかったものもあり、全てが残っている訳ではないです。

笠をかぶった道標がありました。これが唯一の例だそうです。へんろ道の会が案内していました。

2km進むと、ちょっと開けたピークに差しかかりました。岩に立つとロープウェイの駅が見えます。駅からちょうど南に位置します。ここで小休止!小鳥のさえずりを聞きながら、さわやかな自然の息吹を吸い込んで、何とも言えない気持ちです。

十九丁の辺りで、マンガンの露頭が見られます。山道の際なのですぐわかります。それを過ぎると石灰岩の露頭がありました。高さ10mを超える巨岩です。

枝の間をリスが駆け抜けて行きました。久しぶりに見ました。カメラが間に合わなかったのが残念です。

|

|

2022年3月9日(水)

太龍寺への道すがらの石

太龍寺ロープウェイから上がりました。寺からいわや道・平等寺道を歩きます。

いくつか鉱物を見つけました。

黒いものは二酸化マンガンのようです。重量感があり、おそらく間違いないでしょう。山道の数ヶ所に露頭がありました。

赤いものはチャートのようです。酸化鉄が混じっているのでしょうか。辰砂ではなさそうです。

白または灰色は石灰岩です。層孔虫の化石が含まれているそうです。ちょっと大きすぎるので、持って帰ることができませんでした。

|

|

2022年3月8日(火)

太龍寺への道2(4)

太龍寺ロープウェイから上がりました。寺からいわや道・平等寺道を歩きます。

いわや道を歩く前に、ついでだから太龍寺山に登りました。標高618mで、太龍寺本殿の南西に位置します。空海上人像を過ぎて、分岐点から西側の道に少し入るとまた分岐点があります。200mと書いていましたが、かなり急斜面だったので疲れました。

山頂には何かの社があったようです。しかし、それも取り壊されて更地になっていました。石段の跡があるだけです。遠くに寺が見えました。

|

|

2022年3月7日(月)

太龍寺への道2(3)

太龍寺ロープウェイから上がりました。寺からいわや道・平等寺道を歩きます。

太龍寺から南西に延びる山道を進みました。ロープウェイの下をくぐって、いわや道の起点に続きます。道沿いに多くの仏さんが立っています。大日如来や不動明王など、それぞれが八十八の名刹を意味します。つまり、この道を歩くだけで八十八ヶ所全てを回ったことになるそうです。

昔の道標がありました。これは寺からもっとも近い場所にあり、一丁と彫られています。現存するのは20体もないとかで、かなり貴重なお地蔵さんです。

岩の上に誰かの後ろ姿がありました。両側は切り立った崖になって少し危険ですが、鎖が付いていたのでそれをたぐってよじ登りました。前に回ってご尊顔を拝し奉ると、空海上人その人でした。

岩の上から雄大な景色が眺められました。ここまで寺から700mでした。

|

|

2022年3月6日(日)

太龍寺への道2(2)

太龍寺ロープウェイから上がりました。寺からいわや道・平等寺道を歩きます。

太龍寺に着きました。四国霊場二十一番です。まず、急な石段を登って神社にお参りして、そこから右手の道に沿って境内に入りました。平地が少ないためかなり大がかりな工事で石垣を造り、そこに数多く建造物があります。

二重の塔の太子堂は、形状もしっかりしていてきれいです。思わず何カットも撮ってしまいました。山門も被写体としてなかなか魅力的です。本殿の龍も見事でした。

銅板に「家内安全」「学業成就」と書いて奉納しました。屋根の補修に使われるということです。風雨にさらされると、青緑色の緑青(ろくしょう)が生じてきれいでしょうね。

ちなみに、緑青とは塩基性炭酸銅のことで、分類上は塩基性塩になります。最近では酸性雨の影響もあり、塩基性硫酸銅も含まれているようです。

|

|

2022年3月5日(土)

太龍寺への道2(1)

太龍寺ロープウェイから上がりました。寺からいわや道・平等寺道を歩きます。

氷柱(つらら)観音さんに近い道の駅から、片道をロープウェイで登りました。太龍寺へのルートは、若杉山・かも道・いわや道・駐車場からの参道などの山道がありますが、どれも急な道で時間がかかるし疲れます。そこで、上りだけロープウェイにして下りは徒歩にしました。

まず、那賀川が下に見えました。青い本流が北へと流れていきます。鷲敷の街並みや田畑が雑然と並んでいます。手前の山頂を越えると、次の峰まで長い道のりになります。途中の岩の上に犲(やまいぬ)の像がありました。絶滅したニホンオオカミです。この辺りにもいたそうです。

対向してくるゴンドラとすれ違いました。向こうにはほとんど乗っていないようです。もっともこちらも全部で5人でしたが・・・。西側には大長(おおなが)の谷が見えました。木立に覆われて何となくわかるくらいです。

2つめの峰を過ぎると、ここから少し下りになります。向こうに終点が見えてきました。加茂谷川の源流の1つ辺りに、太龍寺の駐車場が見えます。よく間違われますが、寺の駐車場とは本来ここのことです。阿瀬比から続く細い道を3kmくらい走って、ようやくその駐車場に着きます。狭すぎてバスや大型車は通れません。

向こうに見える谷は貝の河です。後日歩いてみましたが、集落を抜けたところで道が崩落していました。通れないことはなかったけれど、やっぱり危ないから進みませんでした。

さて、空中散歩はこれで終わりです。

|

|

2022年3月3日(木)

大きなひな祭り飾り

今年で34回目だそうです。昔はちょうどサクラが満開の時期と重なっていて、山車(だし)が出たり、汽車が走ったり、舟下りを楽しんだりできました。年々少しずつ人が空くなっていくのが感じられます。

子どもが大きくなってひな人形を飾らなくなった家庭が増えました。そういうところからもらってきたり、古い物は愛好家から貸し出してもらったりしているそうです。

これだけの人形が一堂に会していると、えも言わぬ迫力があります。上から横からじっと見られているような、そんな感じです。持ち主の思い入れのある人形には魂が宿ると、昔から言われています。特に、いちまさん(市松人形)は小さい女の子にとって姉妹のように相手していたこともあり、思い入れが強いようです。

江戸末期から昭和初期の古いひな人形がありました。しっかりと形が残っており、とても大事にされていたことがわかります。当時でこのような人形を飾ることができたのは、余程裕福な家だったのでしょう。色あせた中にも気品のようなものが感じられます。

ついでに、化石も展示されていました。立川で産出した貝や植物化石です。勝浦川の支流の1つですが、源流へと遡るにつれて地質時代が古くなっていくのが特徴です。新生代に近い貝から古生代の植物まで見られ、中流域には有名な恐竜化石の産地があります。あいにくそれの展示はなかったものの、また来てみたいと思いました。

|

|

2022年2月24日(木)

太龍寺への道1(3)

若杉山遺跡のある遍路道を歩きました。

神社跡から遍路道を先に進みました。ついに分かれ道になり、ここから登りになります。・・・今日はここまでです。だって、目的はこれじゃないからです。

本流から外れて支流を調査しました。すでに地元の有力者からアドバイスをもらっているので怖い物なしです(笑)。マネキンの生首に挨拶して(?)、その先の沢を目指します。古い民家が4軒ほど建っていました。

かつては8軒ほどの集落だったそうです。湿地帯を開拓して水田やみかん畑など農業や林業で生計を立てていました。しかし、往来するのが不便であり、野生動物による被害も大きくなったため、10年前についに見切りを付けました。

細道から見られる納屋には農耕機具が捨て置かれていました。鍬(クワ)や鋤(スキ)もすっかり錆びているようです。厠(かわや=トイレ)や五右衛門風呂は別棟です。田んぼは段々になっていました。整備すれば千枚田のようにきれいかも・・・。

加茂谷地域の村おこしに、この地が注目されています。遍路道・水銀採掘の遺跡・モアイ像・自転車道の整備・カヌー体験など、様々な要素を盛り込んだ内容だそうです。私たちの今の研究もそれに役立てたいと思っています。

|

|

2022年2月23日(水)

太龍寺への道1(2)

若杉山遺跡のある遍路道を歩きました。

休憩所対岸の杉林はかつてはみかん畑でした。それを開墾しているときに、赤い朱が付いた石臼や石杵が見つかり、それが遺跡の発見に繋がりました。国内でも稀な例ですから、それがここで見つかったことは地元民にとって誇りです。

太龍寺に向けて南下していくと、だんだん前方が開けてきました。若杉山谷の奥を開拓した跡です。川沿いに畑の跡が見られます。道は平坦で歩きやすいです。

杉の切り株に緑のコケがびっしりと付着していました。ビロードのようにふんわりと柔らかそうです。同じような光景を剣山や祖谷でも見ました。自然豊かな証拠です。

若杉山谷川にはいくつかの支流があります。その中で最大の支流との合流点に神社がありました。今は社も鳥居もなくなり、石積みしか残っていません。地形図にポツンと記されているだけです。倒れた灯籠に○○七年と掘られていました。あいにくその部分が石に挟まれていて動かせなかったため、いつの時代かはわかりませんでした。

神社跡の裏に小木の林がありました。何と榊(さかき)でした。神社やお墓にお供えするあの木です。スーパーなどで売っているのは長さ50cmくらいの枝ですが、ここの木は高さ3mくらいありました。ここまで来れば榊が簡単に入手できます。でも元とは言え「神域」ですから、バチが当たるかもしれません。やめときましょう。

|

|

2022年2月22日(火)

太龍寺への道1(1)

若杉山遺跡のある遍路道を歩きました。

水井橋を渡って山間をぬって行くと、そこが太龍寺への遍路道の出発点です。大きな垂れ幕が張られていて、若杉山遺跡や辰砂が載っているのですぐわかります。

この遺跡調査が本格的に始まったのが1997年頃で、私が関心を持って訪問し始めたのが2005年だったから、20年くらい経っている。もうそれだけ月日が経っているのを改めて実感しました。

かつては軽トラくらいなら走れた道ですが、現在はバイクくらいしか走れません。もっとも基本的に車両通行禁止です。何しろお遍路さんが歩く道ですから・・・。道は急な山の斜面と若杉山谷川に挟まれるように延びています。どちらも逃げ場なし。

道標代わりの丁石(ちょういし)があります。江戸時代に地元の有志が設置した物です。文字を見ると、十八女村とか水井村とか書かれていました。小さなお地蔵さんです。また、お遍路さんが雨宿りした洞穴もありました。

水井橋から徒歩20分で若杉山遺跡です。それまでは道の左側の下の方に谷川がありましたが、ここでは右側になりほとんど道と同じ高さになっています。案内板や休憩所もあり、ちょっと一息付けます。無人ですけどね。

さて、今の気温は9℃で水温は8℃です。pHは6くらいだから、水質は中性に近い弱酸性といったところ。水銀は含まれていないようです。

|

|

2022年2月11日(金)

上勝のアンモナイト

徳島県には化石の愛好家が多くて、その研究会がいくつかあります。昔から活動が盛んで、県内のあちこちを踏査して新しい産地を見つけたり、博士論文レベルの発見もありました。そうしたなかで、昔と変わらず今も多くの人が訪れる産地があります。ここもその一つです。

赤土の斜面から硬くてもろい泥岩層が露出しています。すでに誰かが来た後だったようで、多くの割り跡がありました。小さいミカンくらいから握りこぶし大のノジュールがいくつも割られていました。後塵を拝したようで、こうした場合めぼしい物は残っていないでしょう。そう思っていた時代もありました。

積み重なった石片をていねいに見ていきました。長年に渡って産地として認められているなら、それなりの化石が出てくるはずだからです。果たして、しばらく探してみると半ば土に埋まった部分に何か付いていました。直径6cmの小さなアンモナイトでした。

鉱物系の私にとって、アンモナイトの分類や同定は専門外です。北海道や愛媛の友人たちのように、スラスラと名称を述べることなどできません。しかし、これはすぐにわかりました。デスモセラス・シコクエンスです。小型のアンモナイトで、四国地方で産出します。長い年月のうちに地圧で圧縮されるため、化石の厚みは1cmもありません。

もう一つ、褐色のノジュールからも2cmくらいの化石が出ました。他にも貝や植物化石が出て、本日の成果としてはまずまずでした。なお、蛇紋岩帯に隣接しているため、きれいなカンラン石も拾えました。ちなみに今日の運勢は「粘り勝ち」でした。

|

|

2022年2月6日(日)

コウモリ探検隊南へ(3)

思えば、ヒーロー物の特撮は面白かった。メカや怪獣を吊り下げたピアノ線が地味に光っていたのが良かった。ナゾ-タワー内で通路から出てきたトゲ(?)が、黄金バットの一降りで同じ方向に倒れたのは今でもナゾです。

閑話休題はここまでにして、また足元に何かの塊が落ちていました。白いのは何でしょう?ふわふわのカビみたいに見えました。また、さっきとは別のコウモリがうずくまっていました。病気やケガではないようです。

小山になっていたやや褐色の塊は、コウモリたちのフンでした。園芸用のシャベル5杯分はありそうです。最近のガーデニングで、コウモリのフンが高級な肥料として使われています。持って帰って花壇に撒いたら、ネギやローズマリーの育ちが良くなるでしょうか。

一方で、このフンから催涙ガスもどきが作れるらしいです。別に要らないけれど、どうでも良いけれどね。そう言えば硝酸アンモニウムも肥料と爆薬になるから、似たような物でしょうか。

人の気配をかぎつけて、コウモリの活動が活発になってきました。次は西へ行きます。さて、ここはいったいどこでしょう?♪コウモリだけぇが知っている♪ちゃん♪

|

|

2022年2月5日(土)

コウモリ探検隊南へ(2)

巻き貝みたいなナゾ-タワーが、地面からくるくる回りながら出てくるのが圧巻です。333mの東京タワーより高かった(スカイツリーではない。)。さすがに紙芝居の記憶はありませんが、実写版とコミック・アニメ版なら辛うじて覚えています。

閑話休題はここまでにして、少し奥に進んでみました。カーブを曲がるともうそこは真っ暗の闇の中。外のデイライトは入ってきません。耳を澄ましても坑内の砂利を踏む足音ばかり。ふっと電灯が消えました。辺りはシーンと静まり返って、何も見えず何も聞こえず・・・。

そのとき、耳元をブンと空気をたたくような音がしました。は?と思っていると、またブンという音がして微かに空気が動きました。電灯を点けてみると、黒い物体が飛んでいます。微かにキャアという声らしきものも聞こえました。

ひょっとしてコウモリの超音波を聞き取れたのかな?加齢とともに高周波を聞き取りにくくなるため、それはあり得ないでしょう。聞こえたのはコウモリの羽音でした。

足元を照らす光の陰に何かうずくまっていました。コウモリです。何かの拍子でうっかりそこに落下してしまったようです。もう少しで踏みつけるところでした。危なかった~。黄金バットの怒りに触れそうになりドキッとしました。

|

|

2022年2月4日(金)

コウモリ探検隊南へ(1)

私の前世の記憶に「黄金バット」というのがありました(はぁ?)。文字通り金色のコウモリ男が主人公(ただし、顔面はドクロ)で、首領のナゾ-率いる犯罪組織QX団とやり合う物語でした。

閑話休題はここまでにして、何の因果か知りませんがコウモリの観察会に同行することになりました。ちょっと古いけれど落盤の心配はないとのことで、防寒着と懐中電灯及びその予備、カメラや飲食料などをリュックに詰めて入坑しました。

外は寒いですが、坑内は15℃くらいの一定温度に保たれていました。寒くはありませんが、すぐにレンズや眼鏡が曇ってしまうのが難点です。しばらく放置して、坑内の温度に慣れるのを待ちました。ようやく身体も荷物もここの環境に順応しました。いよいよ探検開始です。

坑内に入るとすぐにコウモリがいました。昆虫食のアブラコウモリのようです。ある程度の間隔を開けて止まっていました。彼らのコロナ対策はバッチリです。・・・と思いきや、出ました!冬場の名物「コウモリ団子」です。身を寄せ合うことで体温を保持し、この寒い季節を乗り切るそうです。

ざっと見て30匹以上が密集していました。ちなみに、このクラスターは私の目の高さと同じ位置です。ライトで照らすと「キュイ!」と抗議されました。

|

|

2021年11月3日(水)

水井鉱山の辰砂と方解石

水井鉱山で採取しました。実は辰砂を含んだ大岩を見つけていて、それをはつりに行ったのですが、あいにく先客にゴッソリ持って行かれて意気消沈していたところでした。カフェラテを飲みながらアンパンをほおばり、ようやく気を取り直しました。

せっかくここまで来たのだから、いつものように地道に探そう。こうなったら方解石でも良いかな・・・。などと思いながら、文字通りに上から下まで探索しました。そして出てきたのが、赤紫色の辰砂でした。

この産地の辰砂の色には真っ赤(真紅色)・明るい朱色・赤みの強い赤褐色などがあり、色の違いは辰砂の粒子の大きさや混入した別の鉱物によると考えられます。そして、赤紫色の場合は微結晶を含んでいることがあります。

一般に、水井鉱山の辰砂は微粒子が点在していたり、脈状や塊状になっています。四角い結晶が見られるのはかなり珍しいです(北海道の旭鉱山とか愛媛県の双葉鉱山などではよく見られる。)。稀に、方解石や鍾乳石中に粒子が含まれていることもあります。

母岩は褐色できれいではないですが、まあまあの量が含まれています。元はこの面にびっしり付いていたのでしょうが、川流れ品であるためこの程度になっています。別の母岩には、水晶のように結晶化した方解石がありました。本日の成果としてはまずまずでした。

|

|

2021年7月25日(日)

うみがめの大浜海岸

旧日和佐町の大浜海岸は、アカウミガメの産卵場所として世界的に有名です。これだけ民家が近い砂浜に上陸して産卵するのですから、以前はとても危険な場所だったでしょう。今はしっかり保護されるようになりましたが、ときどきタヌキなどにやられることがあります。監視員さんとどちらが早いか競争です。

さて、今年はまだ6頭しか上陸していません。ペースが遅いのでやきもきしています。平成には200頭も上陸したのに、だんだん少なくなっているのが心配です。

カレッタには何頭も飼育されていました。外のプールにはアカウミガメがいました。大きくて分厚そうな甲羅がすごいです。頭を突き出してきたので思わず触ってしまいました、そこもゴツゴツして装甲しています。施設内の水槽には、アオウミガメやタイマイがいました。また、淡水のゼニガメやクサガメもいて、エサをくれるかとこちらに近寄ってきました。その歩き方は・・・やっぱりガメラですかね。

南国っぽい雰囲気があり、アコウの林や湿気を含んだ海風が心地よかったです。近くの神社で何かの奉納をしていました。鳥居の輪くぐりの丸いヤツ(?)が印象的でした。火を付けてくぐればまるでサーカス?・・・不謹慎ですがそう思ってしまいました。

帰りにまた道の駅に寄りました。前回もらっていなかった地元のパンフをゲットしました。いろいろと面白いネタがあるので、見るだけで楽しいです。泳げなかったですが、それなりに海を堪能しました。

|

|

2021年7月24日(土)

田井ノ浜ビーチコーミング

夏がやって来ました。いつもなら海水浴などのレジャーを考えるところですが、あいにくと県内はどこも海開きしていません。それでも泳ぎたい人は勝手に来ているようです。

旧由岐町の田井ノ浜は遠浅が続く入り江で、波が穏やかなため海水浴にもってこいです。以前に来たとき、浮き輪に足をかけて小一時間くらいぽっかりと浮かんでいました。海底にアンカーを降ろして(といっても深さ1.5mくらい)、のんびりしているとつい寝てしまったようです。後から日焼けの痛いこと痛いこと、後悔しきりでした。

今日は泳ぎませんが、少しビーチコーミングをしてみました。漂着物の採集会です。防潮堤の上から見ると砂だけのようで、黒っぽいのは砂鉄のように見えます。しかし、ここの砂にはわずか0.3%しか含まれていません。下に降りて波打ち際まで行ってみました。

貝殻や木の枝、海藻などが打ち上げられていました。外洋に面していますが、丸く半島が突き出ているため、内側まであまり流されてこないようです。レアなオオムガイはありませんでした。

帰りは旧道を通って行きました。恵比寿洞という海食洞がありました。地味なスポットですが、めったに見られるものではありません。高さも幅も20m以上あり、青い海水が白いしぶきを上げて流れ込んでいました。しゃがんでみると、外洋の水平線が見えました。なかなか良い眺めです。

最後は道の駅でお土産を物色しました。何とかいう海藻の芽とか、うつぼの乾物とか、面白い物がいろいろありました。その地方に行かないと食べられない、売っていない物に興味があります。お出かけの際には注意しましょう。

|

|

2021年7月2日(金)

水井鉱山のマンガン塊

長雨が続く中でごく短時間だけ雨が止むときがあります。都合良く休みをもらっていたので、一気に突っ走ってできることをしようと思い立ちました。

あいにくと川は増水していました。当たり前ですが、それでも何とかならないかと貧乏くじを引いたような気分で臨んでいました。あきらめきれず、目を皿のようにしてじっと川面を見ていました。端から見れば不審者のようですが、当人は至って真剣そのものです。

ついにしびれを切らしたのか、それとも神様が同情してくれたのか、川底に眠っていた黒い塊が出てきました。長径30cmもあり、これほど大きいのは初めてです。オキシドールをかけると発泡し、塩酸をかけても変化がないので、二酸化マンガンに間違いないでしょう。やや赤いのは辰砂を含んでいるのかもしれません。

|

|

2021年5月14日(金)

水井鉱山の黄鉄鉱

阿南市まで子どもを送っていった帰りに、時間があったので周辺に立ち寄りました。そろそろ梅雨の季節なのか、最近は雨が良く降り那賀川も増水しています。北岸用水の堰の辺りも白いしぶきを上げて、遡上する魚を狙ったシラサギなどが集まって来ていました。遠くの山の頂が白くなっています。石灰の鉱山です。今も稼働しており、方解石やフズリナの化石が見られます。近くまで行ってみることにしました。

山道を登るとかつての水銀鉱山跡に出ます。由岐鉱山または水井鉱山と称され、当時は国内有数の水銀採掘場でした。石灰岩や閃緑岩を割ると赤い鉱脈が含まれています。「朱」とも言われる辰砂であり、主成分は硫化水銀(Ⅱ)からなる鉱石です。2年前に発見された宮ノ前遺跡からは、およそ4500年前に採掘された朱が大量に見つかりました。

昭和に入って水銀が枯渇して、代わりにマンガンを掘っていました。しかしそれも長続きせず、昭和35年頃には休山となりました。その頃に発刊された四国鉱山誌の記載によると、石灰岩中に辰砂やマンガンの鉱石それと黄鉄鉱が含まれています。この鉱山に初めて来てから足かけ18年になりますが、未だに黄鉄鉱だけが見つからず仕舞いでした。しかし、ついに努力が実を結びました。

辰砂を探すため石灰岩を割っていたが、それらしい物は見つかりませんでした。今割ったばかりの石の断面を見て、赤い物がまったく見られなかったので棄てようとしました。すると、一瞬ですがキラッと光ったような気がしました。目を近づけると、白っぽい金色の鉱物が付いていました。キースラーガー?いやこれは黄鉄鉱です。高越山ではありふれていますが、この産地で初めて見ました。こうして私が揚げていた課題の1つを終了しました。

さて、ここにもウラシマソウが生えていました。今年はよくお目に掛かっています(笑)。それだけ野外に出ていることの証左でしょう。

|

|

2021年4月8日(木)

撮影の合間に採集(2)

桜を撮りに来て化石を採ることになるとは思いませんでした。そして、ついでに他の写真も撮りました。

この季節には、山野の薄暗い湿った林でユキモチソウを見かけます。サトイモ科テンナンショウ属でマムシグサやウラシマソウに似ています。仏炎包という形状の花が特徴的で、雪餅草の名の通り白いおモチが見られます。球根なので毎年同じ場所で咲くからわかりやすいです。しかし、これらを抜いて自宅に植え替えると、花が咲かずそのうち枯れてしまいます。野生の植物は野生のままにしておくのが一番でしょう。ちなみに、眉山にはウラシマソウが生えています。

川原で石灰岩を拾いました。明るい場所では白から灰色ですが、日陰で見ると青みがかっています。擦れてしまってわかりにくいですが、サンゴの化石を含んでいるようです。10個くらい目にしましたが、そのうち3個だけ持って行きました。

林の中やその直下の川原から、トリゴニアの化石が出てきました。徳島の化石を代表するもので、上勝町では至る所で目にします。ビギナーには採集しやすい化石ですが、そこは水物なので必ず採れるとは限りません。余り質が良くないので今回は拾いませんでした。

帰りに、藤川層に立ち寄ろうとしましたが作業中だったために断念しました。またアンモナイトを探してみたいです。こうして桜を求めてのドライブは、化石をお土産にして終わりました。

|

|

2021年4月7日(水)

撮影の合間に採集(1)

桜を撮りに来て化石を採ることになるとは思いませんでした。遠くの山の杉林に桜が咲いているのが見えます。白いのがそれで、まるで桜が「ここにいるよ」って自己主張しているみたい。そして、ひとしきり写真を撮った後で石採りをしました。

県内に11ヶ所あった炭鉱跡のうち、今でも石炭が拾えるのが4ヶ所だけ。その1つがここ勝浦炭鉱です。上勝町にあるけれど名称が「勝浦」とは如何に・・・と言われたりします。それはさておき、先行していたM様からメールがありました。化石を見つけたとのことです。

林道には黒い光沢のある塊が落ちています。「強粘結性瀝青炭」という石炭でした。燃やしたときに発生する熱量はあるものの、かなり燃えにくい石炭なので使いづらいそうです。それでも戦後の物資不足の際には燃料源として用いられ、大阪方面に運ばれていました。坑道は潰れて内部を窺い知ることはできませんが、石炭ならまだその辺りに落ちています。炭化した植物化石も見られ、石炭の成因をひもとくことができます。

驚いたことに、石炭を含んでいる母岩に硫化鉄鉱も含まれていました。薄い層状になって表面が茶色く錆びています。この辺りの地層は白亜紀時代のもので、三波川帯とはちょっと異なるようです。キースラーガーと呼べなくもないって感じですが、他にも上勝町内の正木や福川でも確認しています。成因に興味はありますが、それは誰かに研究してもらいましょう。

|

|

2021年2月25日(木)

石灰を濡らしてみると

倉庫を片付けていると水井鉱山の辰砂入り石灰岩が出てきました。上部の丹波坑での採集品で、坑内に放置されていた鉱石表面には石灰の薄い膜が張っています。これは自然にできた物であり、もっと発達すれば鍾乳石になるでしょう。その反面、辰砂の赤色も封じ込まれて今一つ色が映えません。

表面に水をかけてみました。すると、赤色が映えるようになりました。オレンジ色の部分にはベンガラが含まれるので、巷では第二辰砂などと呼ばれています。つまり辰砂だけどよく似た赤色の鉱物も含まれているということだそうです。坑道内は湿っぽくて鉱石も濡れているから、おそらくこのような感じに見えるのでしょう。

黒い粒状も含まれていました。ひょっとすると黒辰砂かもしれません。硫化水銀(Ⅱ)HgSは安定なα態なら赤色に、準安定なβ態なら黒色になります。結晶ができる条件が異なっていれば、真っ赤ではなく真っ黒だったかも・・・。そう考えると面白くなってきますね。

|

|

2020年12月25日(金)

石炭採掘と化石採集(2)

ようやく割れた化石は粉まみれになっています。これは帰ってから水洗いしなければなりません。持って帰る人は頑張って下さい。

・・・いきなり結論から入っていますが、何とか化石もゲットできました。最近は化石がなかなか見つからない。いつもの場所には石がなく、地層が走っているはずなのに見当たらない。小さいのはあるけれど、形が崩れているのはあるけれど、持って帰りたいと思えるほどの石はありませんでした。

しかし、初めてここへ来た人にとってはどんなに小さくても、不完全体であっても間違いなく自身初の採集です。私も駆け出しの頃は、自分で採集した物は本物の宝物でした。そのときのファーストチョイスは今でも持っています。だから、彼らも同じように思っていてくれたらうれしいです。

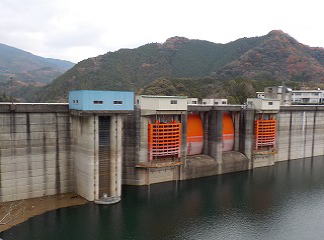

正木ダムの湖(美愁湖)は深い緑色をして、葉っぱの黄色と対比してきれいでした。風がやや強くさざ波が立っています。昼過ぎまでは釣り客がいたのですが、今はシンとして静まりかえっています。この湖底にも道があり、勝浦炭鉱の坑道があったそうです。

さて、車で横付けできるポイントを確認して全員で化石を探しました。ここは知る人ぞ知る場所で、数は少ないですが楽に探せます。開始5分後にプテロの群体、その3分後にやや大きめの単体、さらに5分後にやや小さめだが凸型が見つかりました。今日は幸運だったみたいです。

小雨が降ってきました。遠くの白い山が上半分見えなくなっています。年末寒波がやって来るとここも根雪になるかもしれません。今度は来年の春に来ます。

・・・あれっ?今日はクリスマスでしたね。すっかり忘れていました。プレゼントは何でしょう?しっかり持って行かれました。

|

|

2020年12月24日(木)

石炭採掘と化石採集(1)

ようやくお寒くなりましたね。暖かいこたつや熱いコーヒーなどが恋しくなる季節です。しかし、鉱物や化石採集は今からが本番、オンシーズンの始まりです。・・・という訳で、今回も他団体の応援として案内をしました。

度々訪れている勝浦・上勝町は化石の産地です。県北を東西に走る和泉層群とは異なり、トリゴニアやアンモナイト、シダやソテツ類などの化石、瀝青炭や梅林石などが見られます。有名になった恐竜の化石産地もここにあります。しかし、そこはちょっと危なっかしいし、私有地ですから入山は厳禁です。そこで、いつもの場所へ行きました。

県の化石として認定されたトリゴニア(三角貝)にはいくつかの種類があり、そのうちニッポニとプテロが多いです。地層に丸ごと化石の塊が含まれていることもあり、私もラグビーボール大を所有しています。

正木ダム周辺を徒歩で進むと、ときどき上の地層からはがれてきたものが落ちています。車で動くと速すぎてわからないので、時間がかかるけれど歩いた方が良いです。白っぽい灰色の砂岩によく含まれ、トリゴニア砂岩という名称でも呼ばれています。付近の地層は多少上下に入り組んでいて、初見で化石層を見つけるのは苦労します。仮に見つけてもかなりの急勾配を登るので、成人が自己責任で行ってもらいます。

さて、こちらは成人ではないため危険な場所はNGです。地道に自分で歩いて探さねばなりません。そこで、従来の経験からポイントを要領よく回って時間短縮を図ります。今回は化石の4地点と石炭の2地点を回ります。遠くに風車が見えました。よく回っているので北西風が強くなりそうです。これは天候が持たないと判断して、効率よく急ぎ足で進むことにしました。

炭鉱跡はすぐに見つかりました。土を少し掘ると薄い炭層に出くわします。黒いテカテカした瀝青炭には、植物化石が含まれることもあります。それらしいのを他の人が見つけていました。

|

|

2020年7月31日(金)

貧田丸遠望

宍喰鉱山の北側に位置する標高1018mの山です。隧道からも何とか見えます。県境にあり登山道もあるそうですが、交通の便がよくないため登る人は少ないようです。

山頂には水田跡があります。地元の方から聞いたときはまさかと思いましたが、その後複数の言や資料から事実と思われます。湧き水もなく天水つまり雨頼りの田んぼでした。もちろん稲が満足に育つはずもなく、開拓するのに大変苦労したけれど結局放棄せざるを得なかった。

貧しい田んぼの山という意味で、貧田丸(ひんでんまる)とよばれています。ヒンデンブルクじゃないよな?

|

|

2020年7月30日(木)

徳島と高知を結ぶ隧道

轟ノ滝から西へ10km進むと、舗装道が途切れて地肌むき出しのダートになります。多少の整備はされているみたいですが、太い枝が落ちていたり落石があったり、古そうな橋は通れるのか緊張しながら進みました。それでも途中から急に舗装道が現れたり(そしてすぐ終わったり)、ガードレールが続いていたりちぐはぐな道です。

さらに10km進むと、林の中に暗い穴ぼこが見えてきました。大木屋小石川隧道です。延長346m、幅4.5mで、2002年に開通しました。未舗装区間が長く辺鄙な山中にあるため、余程行く気がないと来られません。今回はたまたま機会があったので思い切ってここを通ってみました。

徳島県側では隧道前が広場になっています。水とか食料があればテントを広げることもできそうです。内部はやや湿っていたものの漏水も見られません。どこかの幽霊トンネルみたいな感じはしませんでした(笑)。それにしてもこんな場所に立派なトンネルです。需要はどれくらいあるのでしょうか?振り返ると遠くに請ヶ峰や鰻轟山が見えました。

高知県側は・・・いきなり熱帯でした?緑の濃い樹木が生い茂り、道にもびっしりと苔が生えています。イノシシのエサ場にもなっていました。どうやらこの隧道を利用しているようで、野生動物の需要もありそうです。

ここからもっと非道い砂利道を6km進んで、やっと魚梁瀬貯水池の上流にたどり着きました。滝からの所要時間は1時間くらい。こっちでは水切り用の溝が道を横断しているので、アップダウンが激しいです。タイヤが切られそうになり、かなり慎重に運転していました。四駆を出してくれた友人のM様とK様に感謝です。

|

|

2020年7月29日(水)

轟ノ滝と無人の集落

海部川を遡り、193号線から県道を16km西進するとあります。県南最大の滝で信仰の対象にもなっています。滝壺は奥の岩と岩に挟まれた空間にあり、近づくには水に入らなければなりません。梅雨が長引いたため水量がいつもより多く、滝からのしぶきがものすごいです!岩場が滑りやすくて滝の姿を見るだけでも難儀しました。こちらに出てきたときにはすっかりシャツが濡れていました。

滝からさらに西進しました最奥の集落を訪ねるためです。訪問するのは実に10年ぶりです。やはり無人になっていました・・・。壊れかけた家屋が6軒ほどあり、生活の気配はありません。昭和を思い出させる建物が残っていました。

近くに店もなく学校も病院もありません。出歩くにしても山と谷川だけで畑もできません。田舎の風景が良いと都会人は思っても、こんなに不便で寂しくて退屈な場所にずっと暮らすのは大変です。何か起こっても助けを求めるには30km先ですから。

昔の思い出にふたをしてこの地を去りました。

|

|

2020年7月28日(火)

海部刀の原料を探す

笹無(ささむ)谷に来ました。国道55号線から193号線に入って10分くらいです。奥まで10kmくらいの谷で余り深くありません。

この谷の入口に集落があります。その辺りかどうかはわかりませんが、この谷には海部刀の祖とも言える刀鍛冶「海部氏吉」が住んでいたそうです。室町時代の作品が現存しており、全体的に肉厚で切るというよりぶっ叩く戦闘用の刀でした。

ということは、その材料である鉄をこの辺りで調達した可能性があります。谷川を遡って川原の数ヶ所から砂を採取しました。砂鉄が含まれていないか確認したかったからです。乾燥させてから磁石で選り分けてみました。結果はほとんどなし!予想がはずれました。

水質は良好なようで川底まで澄んでいます。地元の小学生がルアーをしていました。美味しい川魚がゲットできたかな?

|

|

2020年4月5日(日)

終点まで行く2

おまえがそれ言うかって突っ込まれそう(否、現地ではそう言われた・・・。)ですが、何か目的がないとこんな所まで来ません。私たちは互いに別ルートから来ましたが、途中で道が落石で塞がれ迂回した人もいました。本当に何が起こるかわかりませんね。

谷川から更に先へ進みました。道横のガードレールの外は切り立った崖です。よくぞこんな所に道を造ったなって感心します。下を見れば100mはあるでしょう。調査のついでに植物や風景の写真も撮ってきました。役得です!

ゲートをくぐって30分。ついに終点です。この先には細い山道が続いていますが、車はこれ以上進めません。林道を拡張する予定も今のところないそうです。終点から遠くに連なる県南の山々が望めます。クリスマスツリーに使えそうなモミの木が生えていました。シーズンになればここに採りに来る?そのときは根雪になっているから無理でしょう。

帰りはさっきの場所を再確認しながら、余韻を残すようにゆっくり移動しました。スミレやツツジが咲いています。岩盤から剥離した石を手にとって見ると蛇紋岩でした。ということは、塩基性岩でマグネシウムなどが含まれています。柑橘系には適しているけれど、稲作は難しいでしょう。でも標高1000mを越える場所で水田を造っていた事実もあります。

3時間かけてゲートにたどり着きました。やっと人界に帰ってきた感じがします。青い空には一筋の飛行機雲。テンプレの展開です(笑)。今回は失敗しましたが、次はルートを変えて再チャレンジです。幻の鉱山跡って、やっぱりロマンじゃないですか?

|

|

2020年4月4日(土)

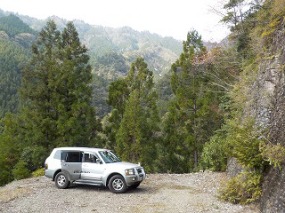

終点まで行く1

ある林道を終点まで行ってみました。先に何があるかわからず、道も険しそうなので四駆の登場です。本当に四駆って便利ですね。デコボコ道でもしっかり走るし、車高があるから多少の落石も乗り越えられるしで、私も欲しいです。・・・とか言いながら、要所で停車して用事を済ませました。

ここに来るのは林業関係ばかりですが、一応はガードレールやカーブミラーもありました。確かにそれがないと怖かったり危なかったりで、作業するのに差し障りが出るかもしれません。管理者にきちんと許可をもらってゲートをくぐり、ここぞと思う所でいろいろ調査しました。

その合間に息継ぎして周りを眺めました。やや霞がかかった山の斜面に桜が咲いていました。詳しくはわかりませんが数種類はあるようで、白い花や赤みが強い花、葉っぱが緑だったり赤かったりといろいろでした。林道の細い所では車一台がやっとで、広い所では大きなトラックが回転できます。広場から雄大な山の景色が見られました。

ゲートから数km進んだところで大きな谷川がありました。青くて清らかな水が大きな音を立てて流れています。少し谷を登ると榊(さかき)が生えています。元は畑だったようです。もっと登りたかったですが、斜面が急角度になってきたので体力的に断念しました。

再び川原に降り立ちました。チャートや硬質の砂岩などが見られます。表面の一部には細かい水晶が光っていました。また、細い脈にもそれらしき物がありました。このタイプの石は県南の金属鉱山の物と酷似しています。実はここには幻の鉱山跡を探しに来たのです。文献にもなく地元の方の言い伝えだけですが、何とサンプルだけが現存しています。それがあるということは鉱山があったということに他なりません。ロマンですねぇ~。

|

|

2020年1月5日(日)

過疎の集落を訪ねて

県南のまだ足を踏み入れたことがない地区を中心に、車でぐるっと回ってみました。辛うじて舗装してある細い道路を見て、本当にこれは通行できるのか不安に思いながらも、対向車に注意してゆっくりと進みました。ウサギやサル、そしてイノシシを見かけたので、ここは人界との境界かもしれません。

人が住まなくなった地区に、ポツリと建物が残っていました。小学校跡です。多い時期でも数十人しかいなかったであろう校舎はこぢんまりとしていて、グラウンドもかなり狭いです。道から下の谷の方にあり、大水が出たときは難儀したでしょう。集会所として使われることもなく、今は石碑だけがまるで墓標のように立っていました。

さらに奥の集落へ向かいました。平成合併前の古い地図によれば、この先にもいくつかあったようです。薄暗い谷や杉林を抜けると、急に陽光が射し込めてきました。山間の開けた場所に十数軒の家屋がありました。しかし、そのいくつかはもう無人になっていました。雨戸が閉め切られそれも少し朽ちて色あせ、庭は雑草が伸び放題で屋根にも草が生えています。田畑も放棄されてススキ野原から雑木林に戻りつつありました。

もっと奥に進みました。それこそ限界までです。鍛冶屋谷というところまで来ました。この先で車道は行き止まりです。途中でロッジを見かけました。こんなところ(失礼!)に別荘を構えている方がいるようです。国道まで1時間以上かかるのに、なかなか酔狂な御仁のようです。近くには集落跡がありました。何とか立っているような家ばかりです。遠目に見ると物干し竿がそのままでした。

日本全体の人口が減少に転じて、本県でも人口流出が止まりません。寂しいばかりですが、都会へ出て行く若者に対して、ここに止まれなんて言えるはずもないです。でも疲れたら・・・また戻っておいで。そうした人情は残しておきたいです。

|

|

2019年12月27日(金)

宍喰鉱山の赤い鉱石(2)

ようやく割れた鉱石を水洗いして、断面を観察します。赤いチャートに銀色の鉱脈が走り、あるいは銀色の粒子が点在しています。まるで、天の川と星々のようです。私好みなので、何度も割ってお気にを取り出します。同行者のM様は、逆に銀色の鉱脈中に赤色チャートが点在している石が好みのようです。確かに逆バージョンですね。しかし、余程分厚い鉱脈を探さねばならないので見つけるのは至難の業です。・・・なんて思ってたら、見つけちゃいました!悪運が良かったみたい。

ダートを更に進んでいくと道がヘアピンになります。そこにも坑道が残っているのですが、もちろん内部には入られません。仕方ないので周辺を散策すると、足下にキラッと光る物が落ちていました。鉱脈からはがれた水晶のようです。白くて不透明な物が多いですが、ときどき透明できれいな結晶が見られます。緑色の鉱物を伴ったりします。緑簾石でしょうか。後日、地元の方から水晶の鉱脈があると言われました。大体の場所はわかっているので、次回は探しに行ってみましょう。

人気のないこんな場所に、立派なコンクリ橋が架かっていました。30年くらい前に道を建設する計画があり、その一環で造られました。しかし、急激な財政難と集落の消滅などで計画は頓挫してしまったのです。無用の長物となってしまったみたいですが、私たちのように山歩きをする者にとってはありがたいです。

道の終点から谷川奥に向けて細い山道が続いていました。少し辿ってみましたが途中で道が崩れていたため、そこから先へは断念しました。調査より身体の方が大事ですから・・・。道は谷川とほぼ同じ高さになりました。谷の合流点は広くて別荘でも建てられそうです。でも大雨が降ればおそらく増水するので無理でしょう。

かつてはここにも集落がありました。木こりや炭焼きが多く住んでいて、芸者さんもいてにぎやかな時代でした。もう二度と叶わないでしょう。時代の波と過去の風を感じながら、そこを後にしました。

|

|

2019年12月26日(木)

宍喰鉱山の赤い鉱石(1)

ドイツ語で「キースラーガー」という含銅硫化鉄鉱は、鉄と硫黄を主成分とする鉱石で、それに数%含まれる銅を目的に採掘されていました。色合いは金色から銀白色、灰色などで、酸化の度合いにより赤や緑がかることもあります。希に、青みがかるのは班銅鉱を含むためでしょう。今までに四国内外数十ヶ所から採取してきたので、産地ごとに特徴があります。

三波川の別子型、秩父帯、四万十帯の浅川型の3タイプが有名で、母岩や産状、風化した後の様子などが異なります。おおよそで言えば、前者は藍閃石・紅簾石・石墨や石英からなる結晶片岩中に胚胎された銀色の鉱脈で、風化すると褐色に酸化されてぼろぼろになります。中者(こんな表現あっかな?でも意味はわかるっしょ!)は緻密な粒子の集合体からなり、新鮮な面は薄い金色で風化しても赤い酸化膜ができてぼろぼろにならず比較的きれいです。そして、後者は赤紫色のチャートに胚胎され、銀色の鉱脈がスポット状に見られます。

県南のキースラーガー鉱山のほとんどがこれに該当します。特に、浅川型の由来になった浅川鉱山や宍喰鉱山、高知県の別役鉱山や上倉鉱山などもそれです。今回はすでに幾度となく訪問した宍喰に、鉱石採取と学会調査を兼ねて行ってきました。

詳しいことは学会誌に載せるとして、久しぶりだったので4時間くらい滞在しました。鉱石がよく落ちている谷川には、大きな露頭が健在でした。数ヶ所で見られ、表面が茶色く錆びています。大きすぎて割れないのでこんなのは無視して、水流の中から手頃な大きさの石を探しました。全員で手分けするとすぐに見つかりました。こういうときは大ハンマーの登場です。2.5kgある鉄塊を上段から振り下ろします。狙いがずれると柄が折れてしまうので、慎重に慎重に割っていくのです。大事なことなので二回言いました(笑)。そうやって小さくしていってお手頃サイズにするのです。

|

|

2019年12月5日(木)

上勝の化石と石炭

研修に必要な石炭を採りに行きました。ついでに、トリゴニア化石の産地にも立ち寄りました。三角貝とも言われ、一般的な貝とは形状が異なってかなり面白いです。通称「トリゴニア砂岩」という灰色の岩石中によく見られます。正木ダムの周辺にはこの地層が露出していて、ポイントさえわかれば高確率で採取できます。崩れた崖の斜面の下をゴソゴソすると、10分くらいで2個見つけることができました。小さいけれどまずまずの物でした。

次に、炭鉱跡を目指しました。1つめの高鉾炭鉱は道沿いにあって、目をこらして斜面をじっくり見ると黒い物がチラホラ見え隠れしています。坑道から掘り出された石炭の欠片が残っているのです。一時に比べて大分減りましたが、まだ容易に拾うことができます。よく見ると瓦の破片が混ざっていました。ここに事務所か飯場でもあったようです。太い柱の跡や壁土も残っていました。対岸にも坑道があるようです。谷に降りていくと今度は登るのが大変なので行ったことはありません。道からも黒い染みのような部分が見えるので、あれは石炭がこぼれだしているのだろうと当たりを付けています。

2つめの勝浦炭鉱へ行きました。すると、斜面崩壊への対策工事をしていました。前からここはよく崩れるため、林道が塞がれる可能性がありました。どうやら本腰を入れて工事するみたいで、ひょっとするとコンクリで固められてしまうかもしれません。石炭層もその下に埋没するので、今のうちに拾っておこうと思いました。しかし、すでにほとんど残っていません。高鉾より時間をかけて探しましたが、わずか4個しか見つかりませんでした。

ダムの下流に沈下橋がありました。私は潜水橋と呼んでいますが、大水のとき川に沈んでしまうのでそうした呼び名があります。川原に降りてみました。砂岩や泥岩、石灰岩、蛇紋岩などの岩石が見られます。たまにトリゴニアが転がっています。季節がよくなれば涼みがてらに来ても良いでしょう。

|

|

2019年11月24日(日)

科学の祭典2019の2日め

予定していた応援部隊が全滅(?)したので、結局一人で運営することになりました。当日の朝、準備も一人だし受付も一人です。これでお客さんが来なかったらどうしよう。2日間ずっとボッチになってしまいます。開園の後、2階のブースでじっと待っていました。

10分経ちました。誰も来ません。20分経ちました。チラホラのぞき込んでくれますが、誰も居ないとわかるとスッと通り過ぎて行きます。ひたすら孤独に耐えていましたが、ついに均衡が破れました(笑)。

開始25分に来られた親子連れを皮切りに、次々に来場者が現れました。今回用意していたのは、古牟岐の砂鉄入りの砂50kgと高知県平野ビーチ及び愛媛県ねずみ島の砂20kg、合わせて100kg近い砂でした。これを大きな平皿に盛って、一度に複数人が採取できるようにしてみました。

注意点は次のとおりです。①工程が簡単で小さい子でもできる、②自分で採って持ち帰ることができる、③ボトルいっぱいまでという制限がある、④待ち時間がほとんどない、⑤やろうと思えば誰にでもできるが意外にやったことがない・・・etc。

ボトルの残数から計算して、2日間で延べ180人のお子さんが砂鉄採りをされました。親子で来られた方が多いので、このブースに立ち寄ったのは300人以上でしょう。多いときは一度に20人近くが来られて、受け皿が足りなくなって2人に1つずつにしたり、磁石を使い回したりしました。もっとやりたいとだだをこねるお子さんや、1日に3回もやってきたお子さんもいました。ほとんど休む間もなくずっとつきっきりでしたが、特に困ったこともなく親子でいろいろと楽しめたようで、こちらとしてもほっとしております。

ブースの周りに砂鉄が採れる場所の詳細を掲示したので、親子で一緒に行かれる人がいるかもしれません。このブログを見ているという方もおられました。是非、鉱物採集を楽しんでもらえたらと思います。来年は未定ですが、また別のことをやってみようと考えています。ご来場ありがとうございました。また、こういう機会を与えて下さった阿南市科学センターの皆様に感謝いたします。

|

|

2019年11月23日(土)

科学の祭典2019の1日め

今年も阿南市科学センターで催されました。仕事が忙しかったためこれに参加するのは久しぶりで、数年のブランクがありました。今回は何とか時間が取れそうだったので、思い切ってブース開設を決意しました。締め切りを直前に控えた8月でした。

まず、何をしようか考えました。私たちの得意技は・・・やっぱり「石」です。一度に大勢が楽しめるようなことができないか?そこで思いついたのが「砂鉄採り」でした。砂の上で磁石を走らせると、砂鉄がたくさんくっつきます。たっすいこと、しょうもないことと思われるでしょうが、意外にこれにハマってしまう。自分がやってもけっこう面白い。画像のような「砂鉄ボール」ができました。

|

|

2019年6月14日(金)

藤川層のアンモナイト2

5月に採取した岩塊をしばらく庭先に転がしておきました。すると、毎日少しずつ強くなる日差しの影響か、岩にヒビが入ってきました。その一部に巻き貝がはさまったような物が見つかりました。

表面はやや風化していますが、おそらく化石です。半分は慎重に、半分は大胆に割っていくと、もろくなっていた岩が急にバラバラになりました。あっ!やってしまった!と思いましたが、きれいな形で残りました。今は私のお気にってことで、机上に飾っています。サイズは5cmで、殻のカーブがきれいです。

|

|

2019年5月22日(水)

藤川層のアンモナイト1

黒い泥岩層に含まれる小型のアンモナイトです。露頭を訪ねたとき、既に先客によってかなり割られていました。これはダメかなって思いましたが、周辺をくまなく探すと大きい岩塊がいくつか残っていました。

まず、表面をじっくり見ていくと明らかに化石のような物が含まれています。薄皮をはぐように、慎重にタガネの刃を入れました。10分くらいで中身が出てきました。サイズは5~8cmの一口サイズ(?)でした。

四国南部のアンモは珍しいようなので、懇意にしている県外の方々に送ってあげました。場所も取らないから飾りやすいです。

|

|

2019年5月6日(月)

トリゴニ岩はまだ健在!

また上勝町に来ました。ここは徳島県下でも有数の化石産地で、県外からも人が訪れるほどです。道の駅などで合流して細い谷川に沿って進み、広いところに出たと思ったらその前にあります。

トリゴニア(三角貝)を含む地層を「トリゴニア砂岩」と言いますが、実際には泥岩も礫岩も見られます。大きな露頭に化石の痕跡が残っていました。

これを見つけたのはかれこれ20年前でしょうか。私たちはトリゴニアをもじってトリゴニ岩と呼んでいます。みかんの房のようなプテロトリゴニアです。風化が激しいですが、もうしばらくは残っているでしょう。

|

|

2019年4月7日(日)

牟岐の海と海部刀

駆け出しの頃にウミガメを放したことがある牟岐海岸。豊潤の海に今日も漁船が出漁し、海女さんがアワビやトコブシを捕っているようです。そして、私たちは砂鉄を採っています。

四国の主な砂鉄産地は、愛媛県2ヶ所、高知県3ヶ所、徳島県2ヶ所です。そのうち海岸部は5ヶ所です。海砂鉄といいます。残りは川砂鉄と山砂鉄が1ヶ所ずつ。砂に対する含有率5%以上を選びました。

海部刀(かいふとう)とは鎌倉時代末期から作られ始め、戦国時代に全盛期となり、江戸時代から現代に渡って伝えられている阿波の名刀です。肉厚で重いためナタのようにたたき切ることができました。そのため戦において重宝し、多くの武将に愛用されたとのことです。

海南文化村に展示してありました。刃紋は波打つようで、薩摩の波平の流れを汲むそうです。ここ以外に県内にもいくつか現存しており、先日もある方に見せて頂いたばかりです。銃刀法に抵触するかもしれないので見ただけですが、どっしりとした感じが素晴らしいです。

海部刀の原料はどこから来たのでしょう。牟岐の砂鉄かもしれないし、遠く出雲から運ばれてきたかもしれません。今まではっきりとした調査がされていなかったので、県内某所で鋭意続行中です!成果があれば公開します。古代へのロマンをかき立てるすばらしい海です(自己陶酔2)。

|

|

|

2019年2月3日(日)

宮ノ前遺跡の辰砂

遺跡の近くの水井鉱山と加茂谷鉱山は、どちらも石灰岩層中に辰砂(しんしゃ)という水銀鉱物を含んでいます。この産状は全国的にもほとんど見られず、今でも県内外から様々な問い合わせが寄せられます。産地を見たいとか、標本が欲しいとか言われます。応対はケースバイケースです。

さて、この鉱物は真っ赤な色合いをしているため「朱(しゅ)」と呼ばれます。この遺跡ではそれを含む石灰岩を採掘し、粉砕して比重選鉱することで純度を上げ、古代朱を作っていました。

弥生時代まで遡る歴史が知られていましたが、新たにこの遺跡が見つかったことで、少なくとも4500年前に朱の製造が行われていたことがわかりました。発掘現場からは朱が付着した石片や土器片、廃棄した鉱石、木片や柱の跡など、密集した工房跡が見て取れます。

一般公開の日に訪れました。実はここにも知り合いが何人かいるので、彼らに会いたかったというのもあります。とは言っても、彼らも他の人への説明に忙しくアイコンタクトしただけで話もできませんでした。また後日改めます。

それにしても数千年前から断続的に続く鉱山とは・・・。日本で最も古い鉱山と言っても良いでしょう。この地方には、卑弥呼や弘法大師の逸話も残っています。古代へのロマンをかき立てるすばらしい土地です(自己陶酔1)。

|

|

|

2018年9月16日(日)

土須マンガン鉱山

木沢にあった数少ない鉱山の1つです。人里離れた場所にあるため何度も行けないですが、ここを教えてくれって頼まれたのでOKしました。信頼できる人からの依頼だったので・・・。

さて、急斜面をヒイコラ言いながら登りました。はるか下には私たちの車が見えます。いつの間にか目線が向こうの山と同じ高さになっていました。まずは小規模のズリを発見!黒いマンガンが落ちています。先に拾われたようで量は少ないです。さらに上へ移動しました。そこにもマンガンがありました。Mnの品位は低く不純物を含んでいます。ほとんどがケイ酸でした。

草木が生えていないマップの一画に第4坑がありました。また、崩れかけていた山道はさらに崩れていました。坑口は健在でした。奥の方はわかりませんが、開口部はしっかり残っています。ここへ来ると寒気がします。実は稼働当時にここで何人か亡くなられているのです。だから一人で来ることができません。後から気づいたのですが、画像にはオーブらしきものがたくさん写っていました。ドスライトを含むかもしれないマンガンを採集した後、下の小屋跡へ降りていきました。

小さな水流があったので立ち寄ると、小鳥の羽根が落ちていました。青光りするこの色合いは・・・カワセミでした。清流の宝石とも言われるほど人気のある鳥です。かわいそうに捕食者の餌食になってしまったようです。その一方で、これは貴重な標本です。今までにも鹿の角や猪の頭骨などを見つけましたが、これは久しぶりの良品です。マンガンそっちのけで拾いました。毛針釣りにも利用できそうです。

今日の成果はパッとしない物でした。また、未だに他の坑口を見つけられていません。まあ運が良ければ・・・というくらいに考えています。南に下がると人の手で掘られた狭い隧道や名勝の滝がいくつかあります。そちらの風景もきれいです。四季美谷温泉もあってシーズンには賑わいます。皆さんも是非どうぞ!

|

|

|

|

2018年9月15日(土)

土須峠を越えて

神山町の上分集落と旧木沢村の集落を結ぶ県道253号線。途中で切れている国道193号線をつないでいる20kmの県道で、雲早隧道を通して土須峠を越えられます。昔からここは難所の1つで、標高差1,000mをヒイコラ言いながら登っていました。ツーリングなら良いでしょうが、ドライブには今一かなと思います。

朝起きるとからっと晴れていたので、いつものメンバーで出かけました。神山方面から峠に向けて走ります。最後の住宅を越えた辺りから杉林となり、薄暗い中を通るのです。くねくねした道なりにしばらく進むとようやく視界が開けて、間近に四国山地東部の山々が、遠くに阿讃山脈が見えます。空気中のホコリが雨にながされて澄んだ風がサッと過ぎていきます。

キャンプ場でちょっと休憩して、いよいよ雲早隧道へ向かいました。県中西部と南部を結ぶ交通の要所です。と言ってもトンネルだけで何もないですが・・・。これを南側に抜けるとそこは木沢です。勝浦から続くスーパー林道の分岐点になります。林道は余り整備されていないのでお勧めしません。

ほんのりと木々の葉が色づき始めているようでした。季節はこれから少しずつ秋を深めていきます。また新しい出合いと発見のあることを期待します。

|

|

|

2018年6月5日(火)

トリゴニアの産地を訪ねて

傍示層は砂岩や泥岩からなり、白っぽくて硬い岩石です。それにはトリゴニア(三角貝)の化石を豊富に含むので、トリゴニア砂岩層とも言います。初めてここを訪れてから10年以上になりますが、工事があったり風水害があったり、一部の心ないマニアの行いで貴重な産地が消滅しました。蜂の巣のような化石の塊がなくなり、どこかへ持ち去られたのが腹立たしく思います。地権者のS氏も残念がっておられました。

気を取り直して行動範囲を拡大し、周辺探査を続けるといくつかの化石層を見つけました。「蜂の巣」レベルは難しいですが、及第点くらいの標本なら拾えます。ハンマーは必須で、準備するときは1kg以上の中~大型を選びましょう。細クギを打つ金槌では歯が立ちません。

主に採取できるのは、ニッポニトリゴニアとプテロトリゴニアです。二枚貝のような形状がニッポニで、みかんの房のようなのがプテロです。サイズは2~6cmが一般的で、稀に10cm超えもあります。私も大雪の日に上から落ちてきた「蜂の巣」や、バカ開きしている大型プテロを拾いました。工事現場で500kg超の群集化石が見つかった例もあります。

参考程度の標本ならそこへ行けばおそらく見つかるでしょう。ただし、山には地権者がいることを忘れないで下さい。それと猟期に入ると危ないです。12月から翌年3月までは気を付けましょう。

|

|

|

2018年6月4日(月)

炭鉱跡を見学

新聞にも掲載されたことがある高鉾(たかほこ)炭鉱跡です。アクセスが容易なので、よく案内する場所の1つでもあります。わかりやすい坑道は1つだけで、他には傍示谷の下部にも坑道が残っているようです。この谷は正木ダムの西側にあり、降り立ちにくく登りにくいという難所です。画像の1ヶ所以外はわかりにくいです。

道の端に黒い石炭が転がっていました。某大学の先生からそれは蛇紋岩ではないのかと言われましたが、実物を見て頂いて石炭であることがわかりました。不純物が多い物だったので、画像だけではわからなかったようです。

ダムの方へ移動しました。まだ未確認ですが、西側の斜面に勝浦炭鉱の西浦坑があります。高鉾と内部で繋がっているそうです。木々が生い茂っている急斜面のため、探すのが難しくなかなかその気になりません。

私が知っている限りでは、徳島県内に15ヶ所の炭鉱がありました。そのうち実際に訪問できているのがまだ6ヶ所です(チーム全体では10ヶ所)。加齢と共に億劫になってきましたが、この冬には数ヶ所を回りたいと思います。

徳島県にも炭鉱があったと言うと、皆さん怪訝な顔をします。しかし、それは事実であり県史においても重要な出来事です。こうした埋もれていた史実を掘り起こし、後世に伝えることこそが私たちの責務と思っています。

|

|

|

2018年6月3日(日)

勝浦の化石産地

思えばこの産地とも長い付き合いです。初めて恐竜の化石(イグアノドン)が見つかったのが平成6年です。その後28~30年にティタノサウルスなどが次々見つかり、すっかり恐竜化石の森になってしまいました。今は他人に案内するためだけにここを訪れています。

自分としては鉱物の方が好きなので(それもそんなに真面目でない)、恐竜の化石が出ると言われても食指が動かない。県外の方々からはどうしてもっと行かないんだと言われているけれど、そんなら場所を教えてあげるからそっちで頑張れよって思います。

もっとも信頼置ける人でないと教えられません。守秘義務ってほどじゃないですが、周りの情報提供者の方々は私の口がそこそこ硬いと思って下さるのでその信頼に応えているだけです。最初から核心部に触れるなんて期待はしないで下さい。(それでもけっこう甘いなという突っ込みも頂きました!)

さて、本日の(私以外の同行者の)成果はシダ植物・二枚貝・ウミユリみたいなやつ・イチョウみたいなやつ・クサリサンゴ等でした。場所により狙う石が異なりますが、少しサンプルを提示しただけで皆よく見えるようになりました。

このように他者を産地へ案内することもあり、今までに数十名ほど実績があります。希望される方はメールにて。ただし、産地の独占や販売目的などはお断りします。

|

|

|

2013年11月3日()

○○○○

|

![]() |

|

○読者の方へ・・・原則として旧市町村で区分けしています。他のコンテへの移動は左記からどうぞ♪

なお、欲しい鉱物があれば個人の方でも交換できます。メールにてご連絡ください。

学校や博物館など、公的な機関であれば寄贈もできます。

鉱山について詳しく知りたい方は、トップページの注意事項をお読みの上でメールしてください。

また、鉱山跡地は危険な場所が多いので、未成年者は自分たちだけで決して行かないでください。 |

|

|