|

|

| 鉱物ギャラリー(か行) |

鉱物や岩石を画像で公開します。現地で採取するときの参考にしてください。

私は2005年から主に四国内の鉱山跡を訪ねています。地元の方と知り合えたり、新しい発見があったりでとても充実しています。一緒に行きたい方はメールして下さい。

お問い合わせは、 fe26-co27-ni28-cu29-zn30@ymail.plala.or.jp (事務局)までどうぞ! |

|

かえるぴょこぴょこみぴょこぴょこ、あわせてぴょこぴょこ・・・わからなくなりました。

ただいま18標本を展示中です。 |

2020年9月27日(日)

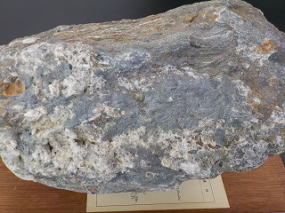

灰重石3

(シーライト)

山口県藤ヶ谷鉱山で採取した物で、黒い粒状結晶や黄銅鉱のすき間に、黄白色の本鉱が見られる。喜和田鉱山の南側に位置し、稼行と中止を繰り返しながら、昭和60年頃まで採掘していた。

タングステンは金属の中で最も融点が高く、電球のフィラメントなどに用いられる。

|

|

2020年9月27日(日)

灰重石2

(シーライト)

京都府大谷鉱山で採取した物で、薄い灰色の石英中にクリーム色の鉱物を含む。品位は高くなく、近くの鐘打鉱山産とよく似ている。現地ではほとんど採集できなくなっている。組成式はCaWO4で、タングステン酸カルシウムである。

|

|

2020年9月27日(日)

灰重石1

(シーライト)

山口県喜和田鉱山にて採掘された鉱石で、筋状にタングステンを含んでいる。紫外線を当てると青白く光るのでよくわかる。

坑道内では、灯りに照らされた鉱脈がまるで天の川のように見えたという。故N氏から頂いたやや大型の標本。

|

|

2020年9月21日(月)

角閃石1

愛媛県土居町関川で採取した物で、ほぼ黒い柱状結晶の塊である。他に、透明感のある赤い柘榴石や金色の黄鉄鉱または黄銅鉱を含む。

関川だけでなく、四国の三波川帯ではよく見られるが、赤石山系のものは結晶が大きく見栄えがある。

|

|

2020年12月7日(月)

カニュク石1

山梨県塩山市鈴庫鉱山から産出したもの。

黄緑色土状の部分がそれで、皮膜状または球状になっている。鉄や砒素を含む二次鉱物で、水和水も含んでいる。国内でも数ヶ所でしか見られない希産鉱物。ただし、見栄えは余り良くない。

|

|

2019年12月13日(金)

カレドニア石1/青鉛鉱

鳥取県大倉山の銀山跡で採取した物。前者は青色の皮膜状に産出することが多く、希に結晶も見られる。鉛の鉱山跡で見つけやすい。

後者はやや緑がかった青色で、きめ細かな羽毛のようなごく小さい結晶が見られる。国内では7ヶ所くらい産地が知られているが、レア鉱物である。

組成式はCuPb(SO4)(OH)2とCu2Pb5(CO3)(SO4)3(OH)6であり、カレドニア石は青鉛鉱に伴って産出することが多い。

|

|

2021年1月25日(月)

輝安鉱1

(スティブナイト)

愛媛県西条市市ノ川鉱山で採取した物。川流れ品のため、結晶が擦れて灰色の膜状になっている。川原で見つかるのはこのタイプが多い。

これを割ると、内部の晶洞に針のようなシャープな結晶が含まれている。新鮮な結晶面は青光りをしていて、きれいな光沢がある。硫化アンチモンからなり、組成式はSb2S3である。なお、水晶を伴うことが多い。

|

|

2020年9月13日(日)

キースラーガー(浅川型)2

浅川の西川谷鉱山で採取した物。昔は浅川型と呼ばれていたが、今日では別子型の一種とされている。

黄鉄鉱や硫化鉄鉱の鉱脈中に、金色の黄銅鉱や紫色の班銅鉱などを含んでいる。わずかに残るズリから拾い上げたが、鉱山を閉めるときにほぼ全ての鉱石を運び出したそうなので、なかなか見つけられない。

|

|

2020年9月13日(日)

キースラーガー(浅川型)1

徳島県南部の浅川鉱山本山(西川谷鉱山)で採取した物。本坑より少し登った別の坑口付近で見つけた。灰色のチャート中にやや金色の硫化鉄鉱を含む。

母岩がチャートなのでかなり硬くて割りにくい。大型ハンマーで何とか砕いた。

|

|

2020年9月21日(月)

苦灰石2

(ドロマイト)

愛媛県西条市の加茂川本流で採取した物。母岩に褐色のドロマイトが点在している。この川の上流ではクロム鉄鉱が確認されており、緑色になることが多い。

|

|

2020年9月21日(月)

苦灰石1

(ドロマイト)

徳島県高越山で採取した物で、ほぼ全体がそれである。炭酸マグネシウムや炭酸カルシウムを含んでいる。稀にルチルを含む。

|

|

2020年9月20日(日)

孔雀石1

(マラカイト)

浅川鉱山で採取した物で、赤色チャート表面に緑色の被膜が見られる。これがあると、銅を含んでいる証左になる。

炭酸塩なので、希塩酸を加えると発泡して二酸化炭素を出す。最近では、酸性雨の影響により硫酸塩を含む物もある。ブロシャン銅鉱みたいだな。

|

|

2021年1月29日(金)

クロム雲母1

(フックサイト)

高知県白滝鉱山で採取した物。クロムを含むため緑色をしており、ペラペラした小さい薄片が集合している。光に当てるとキラキラと反射する。

ひと山北側に位置する銅山川や東側の汗見川でも見られる。この標本は母岩の表面に見られるだけだが、ほぼ全体が本鉱となった塊も見つかっている。

|

|

2020年9月25日(金)

クロム苦土鉱1

高知県越智町柚ノ木に分布する蛇紋岩帯から採取した物。黒い部分がそれでクロム鉄鉱と混在している。緑色の微粒子は灰クロム柘榴石と思われる。

この辺りは柑橘類の畑が多く、超塩基性岩ならではの風景が広がっている。集落が点在し、昔のクロム鉱山の坑道を利用した倉庫が目に付く。

|

|

2021年9月18日(土)

紅簾石1

(ピーモンタイト)

徳島県山川町高越山にて採取したもの。石英などに鉱染状に含まれていることが多いが、これには柱状結晶が見られる。奥井野谷川や川田川でもときどき落ちている。

マンガンを含み、淡桃色~赤紫色を呈する。詳しい成分分析の結果、これらのほとんどは緑簾石に近いことがわかっている。しかし、見た目は紅簾石そのものなので、そのように呼ばせてもらう。

|

|

2021年1月29日(金)

琥珀(こはく)1

(アンバー)

岩手県久慈市の有名な産地で採取された物。黄色から橙色の不透明な塊で、見た目は良くないが古い時代の銘柄標本である。昭和30年以前の標本セットに入っていることが多い。

|

|

2019年12月13日(金)

コベリン(銅藍)1

鳥取県大倉山の銀山跡で採取した物。くすんだ青色の皮膜状で、水晶脈の表面を覆っている。閃亜鉛鉱や方鉛鉱を含む。

組成式はCuSで、硫化銅(Ⅱ)の結晶である。なお、化学実験におけるこの沈殿は黒色である。四国では希に銅山などで見られる。

|

|

2019年12月13日(金)

コランダム(鋼玉)1

広島県勝光山のろう石に含まれる物。青い塊状として含まれることが多いが、一部に六角形の結晶が見られる。また、灰色の結晶もある。

鉱山の敷地内に入ることはできないが、山道でも場所さえわかれば十分に採取が可能。

組成式Al2O3の酸化アルミニウム天然結晶。ちなみに、赤色の宝石質はルビーであり、それ以外の色は黄色でもピンクでもサファイヤである。

|

|

2001~2005年

|

![]() |

1996~2000年

|

![]() |

1991年~1995年

|

![]() |

|

|