|

|

| 中部地方の旅行記(東海・北陸) |

私は2005年から主に四国内の鉱山跡を訪ねています。地元の方と知り合えたり、新しい発見があったりでとても充実しています。一緒に行きたい方はメールして下さい。

お問い合わせは、 fe26-co27-ni28-cu29-zn30@ymail.plala.or.jp (事務局)までどうぞ! |

鉱山訪問や鉱物・化石採集など、石に関する記事はタイトルの色を変えています。

2025年10月23日(木)

曇天の室堂平(4)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

そろそろ時間が迫っていました。さすがに肌寒くなったので上着を着ました。トレーナーやウインドブレーカーの出番はなしです。曇りっぱなしだったので、雄山の山頂は見えませんでした。

ホテルに着くと空になったペットボトルがつぶれていました。さすがに高度差2000mです。何となく感動しました!

次の日は帰宅のための移動日でした。大雨でした。あと一日ズレていたら紅葉を楽しめなかったかもしれません。辛うじてセーフでした。

高山に立ち寄って、飛騨牛とリンゴを買い求めました。古民家の多い路地を歩くことはできませんでしたが、車窓から古い家並みを堪能しました。こうして秋の行楽を終えました。

|

|

2025年10月22日(水)

曇天の室堂平(3)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

みくりが池まで来ました。バス停からゆっくりで20分。ちょうどよい距離です。曇天を映しこんで青黒い湖面を見せていました。水質は予想通りにpH5の酸性。周囲の生態系に影響を与えています。

湖畔に温泉があり、日帰りもできるそうです。しかし、池の水を引いている訳でなく、下方の地獄谷から引いているようです。酸性だから石けんは使えないかな?

地獄谷はここから高度差200mも下なので、そこへ行けば必ず200mを登らないといけない。硫黄が欲しいけど国立公園だから採ることもできない。ちょっと残念でした。

|

|

2025年10月21日(火)

曇天の室堂平(2)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

室堂平周辺にはいくつか宿泊施設があり、それらは遊歩道で結ばれています。遊歩道は石を敷き詰めており、雨天でもぬかるむことはありません。遠くまで続いているようで、歩いている人が小さく見えます。

高山植物はほとんどが枯れていました。気温は10℃未満で風があるため、体感温度は一けたです。でも私は寒くない!トレーナーを脱ぎ捨てて、いつものようにTシャツ1枚になりました。同行の家内はフルエていましたが・・・(笑)。

花は咲いていませんが、まだ緑色を保った植物がありました。何でしょう?ハイマツみたいなものでしょうか?軽く風に吹かれながら気ままに歩きました。

山頂がすぐ近くに見えます。しかし、地図では2~3km離れていて、高度差500mはあります。周囲を山に囲まれた盆地だけなら行けますが、山登りは無理でしょう。機会があれば夏にでもと思いました。

|

|

2025年10月20日(月)

曇天の室堂平(1)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

ケーブルカー、ロープウェイ、電気バスを乗り継ぎ、行きの倍の時間をかけて室堂まで戻ってきました。・・・変わらず曇天です。青い空はどこへ行ったんでしょうか。

雲が地表近くまで下りてきています。高原バスやその道のりが隠れてしまいそう。時折、小雨がパラつきます。雨粒というよりミストみたいな感じです。でもカサをさしている人はいません。

バスターミナルは閑散としていました。ここまで上がって来ずに黒部平辺りで観光した人が多いようです。いつもなら帰りのバスの時刻を心配するところですが、今回は貸し切りなので気は楽でした。

天候が良くないので、ロッジでお茶することにしました。ここは満席でしたのでしばらく待ちました。やっと席まで案内されてコーヒーブレイク。ライチョウをかたどったクッキーのチョイスがナイス!

しばらく休憩しましたが、まだバス発車まで時間がある。遊歩道を回ってみることにしました。

|

|

2025年10月19日(日)

黒部ダム(5)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

ケーブルカーに乗るために、再び西岸に移動します。ふと後ろを振り向けば、大きな岩肌を見せる山がありました。その奥が赤沢岳になります。真っ青な空に一筋の飛行機雲が走っていました。

対して西岸は黒部平です。地下に斜めにトンネルを掘り、そこにケーブルカーを走らせています。この日は混んでいるので、正規の時刻の間に臨時便が出ていました。整理券をもらっていましたが、並んでから乗り込むまでに30分以上もかかりました。

|

|

2025年10月18日(土)

黒部ダム(4)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

休憩所の上からダムを見下ろしました。多くの人が行ったり来たりいています。食堂が混んでいたので、簡単な蕎麦と高原ビールを頼みました。

日頃は体力がないと嘆いていますが、旅行やハイキングになるとどこからか体力が湧いて出てきます。我ながらまったくゲンキンな身体です。

雄山の方にも青空が見えました。これなら後半も期待できそうです。

|

|

2025年10月17日(金)

黒部ダム(3)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

休憩所から雄山が雄大な姿をさらしています。ほとんど樹木がなく枯野が広がっています。間もなくそこへ帰ることにします。

いつの間にか曇天が晴れ間を見せていました。テラスから水しぶきを眺めていると虹が見えます。ここはレインボーテラス。タイミングの良いとき見られるそうです。ちょっとラッキーでした。

ナナカマドが赤い実をつけていました。大変硬い木でなかなか燃やせない。7回かまどにくべても燃えない。だから七竈(ななかまど)とついたそうです。

|

|

2025年10月16日(木)

黒部ダム(2)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

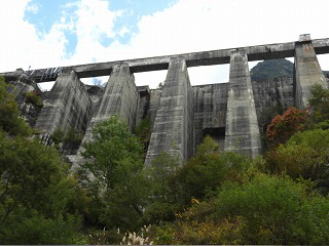

ダムの上を渡って東岸に来ました。地下駅から700mくらいあり、ちょっとした散歩コースです。東岸にはダムを上からと下からと見られるルートがあり、まずは下から見上げてみました。

特設の展望台がありました。鉄筋でこしらえた階段を降りたその先に、トンネル工事を再現したコーナーがあります。ここって中部電力の範囲ですが、黒部は関電が造ったんですね。このダムによる発電で、当時の京都の80%、大阪の20%の電力を賄えたそうです。

その一方で、工事期間中に多くの犠牲者を出しました。殉職者の石碑があります。そこに記載されている171名の方々だけでなく、雪崩に巻き込まれた人やダイナマイトによる暴発事故もあったそうです。

黒部川を遡っていくと、黒部峡谷の岩肌に細い道が刻まれています。足の幅くらいしかないこの道は、かつて工事の資材運びに使われていました。重量のある資材を背負って、切り立った崖沿いの細道を進む。当に命がけの仕事でした。

何としてもダムを造るといった強い使命感があったのか、それとも厭々ながらそうさせられたのか。当時の工事に関わった人がどう感じていたのか、今となってはわかりません。そう思うと、複雑な気持ちです。

体力と時間を使いました。もう上に登るのは無理ですね。この辺りが潮時かと思います。

|

|

2025年10月15日(水)

黒部ダム(1)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

黒部平からケーブルカーで5分。ようやく最終目的地の黒部湖に着きました。地下の駅から外に出ると、眼前に広がる黒部湖と巨大な黒部ダムです。かつては黒四ダムと呼ばれました。

長さ492m、高さ186m。貯水量2億立方メートルの発電用ダムです。季節がらやっているのか心配でしたが、ちゃんと観光放水されていました。いくつかの筋になって放出される大量の水。その勢いに圧倒されます。

このダムから流れ出るのが黒部川で、延長は85kmしかないが、水源との高度差は2924mに達するものです。年平均4℃の水温しかない冷たい水がここからあふれ出るのです。そう思えば感慨深いです。

|

|

2025年10月14日(火)

黒部平の紅葉(2)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

ロープウェイから撮った写真です。・・・これもまた何とも言えませんね。言葉では言い表せない感動がありました。

|

|

2025年10月13日(月)

黒部平の紅葉(1)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

・・・これも何とも言えませんね。言葉では言い表せない感動がありました。

|

|

2025年10月12日(日)

黒部平ロープウェイ

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

黒部平に着きました。標高は1828mです。ここから時間があればブナの間をハイキングできます。ちょっとクマが心配ですけど。

大観峰を見上げると、標高3003mの雄山(おやま)山頂が見えました。室堂から延長4km、標高差550mを登ります。今回は予定に入っていないので断念しました。

|

|

2025年10月11日(土)

秋の大観峰(3)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

・・・これは何とも言えませんね。言葉では言い表せない感動がありました。

気を取り直して次の行動に移ります。

下方にロープウェイの駅が見えます。その向こうが黒部湖です。昼の日光を受けて鈍く光っています。間もなく次の場所へ移動します。

|

|

2025年10月10日(金)

秋の大観峰(2)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

・・・これは何とも言えませんね。言葉では言い表せない感動がありました。しばし無言でシャッターを切っていました。

|

|

2025年10月9日(木)

秋の大観峰(1)

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

室堂より少し下がって標高は2316mです。逸る気持ちを押さえつけて、見晴らしの良い展望台に駆け上がりました。・・・展望台からの眺めに絶句!

ブナの黄葉(おうよう)が圧倒的でした。赤いカエデやナナカマドの実もありますが、山の斜面は見渡す限り黄色キイロ、イエローに覆われています。

・・・これは何とも言えませんね。言葉では言い表せない感動がありました。

|

|

2025年10月8日(水)

室堂からバスで

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

立山口からバスで1時間ちょっと。高度差2000mを登って終点の室堂です。標高は2450mです。

森林限界をとうに越えていて、枯れた草ばかりの高原が広がっていました。さて、ここから長野県側に下りていきます。混んでいるのでさっさと乗り込みます。

運よくわずかな待ち時間でトンネル電気バスに乗れました。何と3台も来ていました。先頭のバスの更に前部の席に・・・、と思いきやそのまま運転手の横に立ちます。トンネルの進行方向を見たかったからです。

バスがゆっくりと進み出しました。昔はガソリン車も走っていましたが、環境に配慮して電気で動くバスです。バスの横幅の2倍ギリギリといったトンネルです。こんなに狭いのにどうやって交差するのでしょうか?

やがてトンネルの中ほどまでやってきました。ここでしばらく停まります。すると向こうから同じ型のバスが3台やってきました。この位置ですれ違います。なるほどこれならきちんと対向できますね。

トンネル内のランプは白いですが、対向場所の向こうに青いランプが見えました。そこがトンネル工事の難所だった破砕帯です。断層の動きにより地層の岩石が破壊されて、地盤がもろくなっている場所です。

こういった箇所がいくつかあって、これをクリアしないと工事が完成しません。とても難工事だったと伺いました。そこを走り抜けるときは何だかドキドキしました。

間もなく明かりが見えました。デイライトです。まっすぐ進むとそのまま外に出ますが、そのまま崖下に転落します。雷殿と言います。道が左へカーブして、10分ほどで大観峰に着きました。

|

|

2025年10月7日(火)

いざ立山、弥陀ヶ原

立山へ行くことになりました。立山口から美女平、弥陀ヶ原を経て室堂へ。さらに、トンネルをくぐって大観峰、ロープウェイで黒部平、最終目的地が黒部ダムです。ちょうどナイスなことに紅葉の季節真っただ中!ワクワクします。

昨日は立山口のホテルに泊まりました。室堂行きの直通バスが立ち寄るとのことで、立山駅から美女平までのケーブルカーの接続がないだけでも助かります。シーズンは人が多いので、早めに並んでいても混雑が避けられません。そういった煩わしさを少しでも軽減できるなら御の字です。

美女平までは、切り立った崖に無理やり通したような道の連続でした。真下を見るとずっと下の方に谷川が見えます。道もくねくねしていて、同行者が早々と車酔いしてしまいました。

途中で滝見台を通過しました。称名滝を上から見られる場所です。ここまで歩くと2時間はかかるでしょう。何しろこの道は許可を得たバスしか通してくれない上に、滝見台にバス停がないからです。木立の間から10秒くらい見られました。

弥陀ヶ原は背の低い木と草原でした。すっかり色づいて赤や黄色が目立ちます。ハイキングコースがいくつか整備されているので、1日かけて歩けば素晴らしい風景に出くわすかもしれません。今度はここを歩きたいです。

ふと後方を振り返ると富山湾が見えました。雲が多くてすぐに隠れてしまいましたが、天気が良ければ素晴らしい眺望でしょう。帰りに見えるかどうか、ちょっとだけ期待しましょう。

ちなみに、弥陀ヶ原の標高は1930mです。

|

|

2025年10月6日(月)

立山の入口にて(3)

研修のため、家族が金沢に行くことになりました。そこで、ドライバー兼荷物持ちということで同行しました。ふぅ~、さすがにもうもう手慣れたものです。ここまで来ればもう旅行気分!ついでに立山まで足を延ばしました。今年の紅葉がきれいなようです。

家の中に入ってみました。縁側がかなり高く、板に手を着いて登らねばなりません。スニーカーが引っかかってバランスを崩しそうになりました。

畳が何畳も敷かれている大広間でした。誰かを祀っている祭壇や、立山信仰の行事のとき饗された食膳が展示されていました。襖や障子も落ち着いた感じでした。

余りにも静かなので私たちだけかと思ったら、ちゃんと受付の方がいました。実は本来の玄関口からでなく、庭側から入ったため会えなかったのです。ただし、特に決まりはないためどこからでも入室して良いとのことでした。

小雨が降ってきました。標高はまだ400mくらいですが、少し肌寒いです。明日はいよいよ立山登山です!

|

|

2025年10月5日(日)

立山の入口にて(2)

研修のため、家族が金沢に行くことになりました。そこで、ドライバー兼荷物持ちということで同行しました。ふぅ~、さすがにもうもう手慣れたものです。ここまで来ればもう旅行気分!ついでに立山まで足を延ばしました。今年の紅葉がきれいなようです。

博物館の隣の日本家屋を訪ねました。木戸から入ると一面が緑の庭!その鮮やかさと落ち着いた佇まいに癒されます。庭石を上手く配置して苔類を踏まないようにしている。そうした配慮を伺わせられます。

杉木立の間に、ひょうたん型の池がありました。鯉が数匹泳いでいるだけで、賑やかさはありません。ゆっくりと小波を立てて静かに泳いでいました。

庭園には誰もいませんでした。秋の行楽シーズン中とは言え、今日は余り天候が良くないためかもしれません。おかげでじっくりと堪能できました。

|

|

2025年10月4日(土)

立山の入口にて(1)

研修のため、家族が金沢に行くことになりました。そこで、ドライバー兼荷物持ちということで同行しました。ふぅ~、さすがにもうもう手慣れたものです。ここまで来ればもう旅行気分!ついでに立山まで足を延ばしました。今年の紅葉がきれいなようです。

徳島から近い富山側の入口に来ています。今日は移動日だったので、宿泊先に向かう前に周辺をゆっくり散策しました。富山地方鉄道立山線に沿って進むと、南北の山に挟まれた常願寺川が流れています。その両岸に道が走り、終点まで行くと立山駅になります。

立山信仰の説明を受け、お祀りしていた女性像を見学しました。暗い部屋に安置されスポットを当てることで、荘厳さと不気味さが混在する不可思議な空間が生まれました。暗闇に浮かび上がる人物の姿・・・。

今年はクマの出没が多く、先日は室堂にも出たそうです。ツキノワグマだったら比較的小型ですが、それでも体重80kgもあると脅威です。それらしいのはありましたが、まだ野生のクマをはっきりと生で見たことがありません。まあ、見たくもないですが・・・。

玄関口に飛騨変成岩を展示していました。強い圧力がかかって性質が変化した石です。また、地獄谷で産出した硫黄もありました。クマよりこっちの方に関心があります。

|

|

2025年10月3日(金)

近江町市場の昼食

研修のため、家族が金沢に行くことになりました。そこで、ドライバー兼荷物持ちということで同行しました。ふぅ~、さすがにもうもう手慣れたものです。ここまで来ればもう旅行気分!兼六園などの観光は飽きちゃったので、食欲の秋に邁進しております。

金沢の台所と呼ばれて、とてもにぎやかな界隈です。駐車場が狭いのがネックで、特にらせん状の誘導路がキツイ!大きい車が対向できない。巡回のパトカーまでやってきて道をふさぐので、そのときだけは散々でした。

魚屋さんとそれに伴う食堂が多いですが、土産物や野菜などを売る店もあり、混然一体となっています。このエネルギーが渦巻いているような、雑多な雰囲気が好きなのです。

のどぐろ5000円、季節外れのカニ4000円などと値札が付いています。旅は始まったばかりなので、今ここで買うわけにはいきません。そ・こ・で、食べることにしました。

富山湾名物「しろえび」のかき揚げを、特別に大盛にしてもらいました。2000円です。パリッ、サクッ。軽快な音が響き渡ります。うんまいわ~・・・。これならあと2杯はいける~!

のどぐろの焼きも頼みました。2800円です。脂がすごくのっている!シロメシが欲しくなりました。お供は何とスダチでした。こうして腹八分目に押さえました。

|

|

2024年9月25日(水)

飛騨高山そぞろ歩き(7)

高山市には14時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。そのときは陣屋とか宮川沿いを歩き回りました。当時から観光客が多かったように思います。一人旅だった私にはそれが災いして、逆に寂しくなって早々に切り上げた思い出があります。

母岩上の方解石結晶です。茂坑直下で採れた物とよく似ていますが、結晶はこちらが大きくてきれいです。

小さい水晶の群晶です。こちらでは珍らしくないでしょうが、四国ではまとまった水晶はほとんどありません。思わずガッツポーズです。

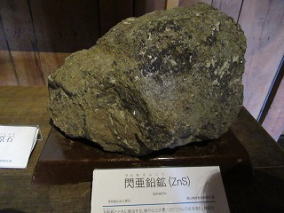

閃亜鉛鉱をリッチに含んだ鉱石です。これも四国では採れないので、迷わずさっと引き取りました。

採集歴20年くらいですが、今までに集めた石はどれくらいの数になっているか。せいぜい数千個でしょう。整理が追い付かなくなってきたので、そろそろ店じまいもよいかも・・・と思い始めています。

誰かに譲りたいけど、大事に保管してくれるならともかく、勝手に売られたり変な人に貢がされても困るし。もうしばらくは悩んでおきます。

|

|

|

2024年9月24日(火)

飛騨高山そぞろ歩き(6)

高山市には14時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。そのときは陣屋とか宮川沿いを歩き回りました。当時から観光客が多かったように思います。一人旅だった私にはそれが災いして、逆に寂しくなって早々に切り上げた思い出があります。

今日は晴れました!陣屋の朝市にも寄ってみました。敷地は広いですが、出展者が少なく思いました。昭和の家並みの小道も先日より明るく見えました。人力車が活躍しています。

駅前まで15分ほど歩きました。秋の大祭が近いようで幟が立っています。残念ながら今回はここまでです。次はいつになるでしょうか。

神岡鉱山の石を何とかゲットできました♪

|

|

|

2024年9月23日(月)

飛騨高山そぞろ歩き(5)

高山市には14時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。そのときは陣屋とか宮川沿いを歩き回りました。当時から観光客が多かったように思います。一人旅だった私にはそれが災いして、逆に寂しくなって早々に切り上げた思い出があります。

翌朝はお待ちかねの朝市です。宮川は朝6時から、陣屋は8時から開いているようです。川沿いの狭い道には人がズラッと並んでいました。ここで朝飯を食べている人も多かったです。

川沿いに露店が並び、地元の新鮮な野菜や果物、漬物などの加工品、お土産のアクセや木細工などがありました。最初は何も買わず、端から端まで歩きました。目星をつけたものから買いそろえました。

最初に入った入口近くで、リンゴの安売りがありました。残り3つあったのですが、戻ってくると1つしかありません。慌てて買い込みました。丸かじりはうまかった(笑)。石のサルボボがありました。いかにも硬そうでした!

|

|

|

2024年9月22日(日)

飛騨高山そぞろ歩き(4)

高山市には14時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。そのときは陣屋とか宮川沿いを歩き回りました。当時から観光客が多かったように思います。一人旅だった私にはそれが災いして、逆に寂しくなって早々に切り上げた思い出があります。

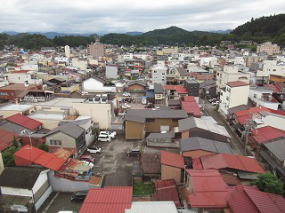

歩き疲れたので早めに宿舎に入りました。駅前の高台から宮川方面の家並みが見渡せます。ここも京都みたいに余り高い建物がありません。駅周辺に集まっているようです。赤い屋根が目立ちますが、何か謂れがあるのでしょうか。

国分寺の三重塔がよく見えます。紅葉まではまだまだです。高山城址のある小高い丘があります。公園もあって行きたかったですが、今日はやめました。

そうこうしているうちに日が暮れました。間もなく秋分の日です。夕飯を食べに階下に降りました。今夜は鍋です。しめじ・まいたけ・かぼちゃ・ししとう・はくさい・ながねぎ・にんじんの葉など、朝市で売っている野菜です。

飛騨牛もちょっとだけしゃぶしゃぶに。ちょっとだけステーキもありました。地元の食材を調理して食べるのがサイコーです!

夜は屋上の温泉で一服です。曇ったガラスの向こうに、きらめく星のように街の明かりが浮かんで見えます。火照った身体をリクライニングシートに任せて、酸味のある炭酸水をちびちび飲んでいます。

明日も運転しなければいけないので、今日も飲酒はなしです。でも地酒は買いましたよ。同じ酒の入ったロールケーキも・・・。帰ってからが楽しみです。

|

|

|

2024年9月21日(土)

飛騨高山そぞろ歩き(3)

高山市には14時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。そのときは陣屋とか宮川沿いを歩き回りました。当時から観光客が多かったように思います。一人旅だった私にはそれが災いして、逆に寂しくなって早々に切り上げた思い出があります。

陣屋には大きな米蔵があります。幕府が直轄支配した土地だけあって、全国でも最大級だそうです。今は資料の展示室になっています。

屋敷から出て米蔵に入ると、蔵から出たり入ったりとジグザグのルートを進みました。誰かの鎧とか、、やりとりした物品や札とか、いろいろとありました。・・・あまり興味がないのでそこはスルーということで。

で、お待ちかねでした。事前情報はありませんが、ひょっとするとあるんじゃないかと思っていました。

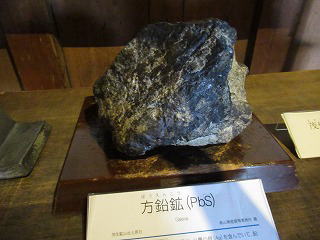

神岡鉱山産の閃亜鉛鉱と方鉛鉱です。神岡鉱山は高山から北東へ30kmほど、亜鉛や鉛の鉱山でした。水晶や方解石も産出し、国内では有数の鉱物産地です。大きな鉱石が台の上に鎮座していました。

少し前ならこういった鉱石が欲しいと思っていました。しかし、今ではちょっと気持ちが凪いできて、どちらでも良いかなと思えるようになりました。大きいのを入手しても置き場に困るし・・・。

|

|

|

2024年9月20日(金)

飛騨高山そぞろ歩き(2)

高山市には14時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。そのときは陣屋とか宮川沿いを歩き回りました。当時から観光客が多かったように思います。一人旅だった私にはそれが災いして、逆に寂しくなって早々に切り上げた思い出があります。

高山陣屋に来ました。昔とほとんど変わっていません。ちょうど何かの撮影が行われていましたが、特に気にせずに表門から中に入りました。江戸時代に郡代が置かれていたそうで、全国でもここしか建造物が残っていない。貴重なものなんですね。

庭園もきちんと管理されて落ち着いた佇まいを見せてくれます。縁側には多くの観光客、特に海外から来た人が多くて、いろいろな言語が飛び交っていました。ほとんどわからなかったけれど・・・。

大広間には、仁義礼智忠信孝悌(じんぎれいちちゅうしんこうてい)のうち、「孝」と「忠」の掛け軸が掛かっていました。儒教の八徳を表し、武士道の根本的な価値観を示しています。親孝行すること、主君に尽くすことを意味します。・・・いかにも当時の武士らしい考え方です。

|

|

|

2024年9月19日(木)

飛騨高山そぞろ歩き(1)

高山市には14時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。そのときは陣屋とか宮川沿いを歩き回りました。当時から観光客が多かったように思います。一人旅だった私にはそれが災いして、逆に寂しくなって早々に切り上げた思い出があります。

高山駅から東へ歩くこと10分。市街地を南北に流れる宮川です。この川に沿ってレトロな佇まいの街並みがあります。あいにくとこの日は大雨で、歩く人はいつもより少なく、カサの花が咲いていました。

雨脚が強くなってきました。四つ角にあった土産物屋に避難しました。皆同じ考えだったようで、外には余りいないのに内には大勢いて、店内はごった返していました。お土産をいくつか物色しました、しかし、買ってもこの雨の中、どうやって持ち帰ればよいでしょう?・・・また明日ということで。

思い切って雨中に飛び出しました。路地は比較狭いので何とか雨に耐えられます。格子戸前の朝顔などが涼しげです。水を吸って生き生きとしていました。

|

|

|

2024年9月18日(水)

飛騨の里はここか(4)

高山には13時に着きました。家族の研修会が当地で行われるので、ドライバー兼召使いとしての参加です。そうは言っても代返が可能で、ショートカットもOKというゆるゆるな会議だから、そぐに外へ目が行くのは避けられません(笑)。

合掌造りの上の階に上がりました。50°くらいの急こう配の階段を進むと天井の低い2階になり、更に上ると3階です。ここは展示室になっていました。しかし、本来は養蚕の場所になっていたのです。

養蚕とは、生糸を得るために蚕(かいこ)の幼虫を飼うことです。蛾の幼虫ですが小さいときは黒く、大きくなると白くてすべすべした肌触りになります。実際に触ったことが何度もあるから間違いありません。最後に口から糸を出して繭(まゆ)を作り、その中で蛹(さなぎ)になります。

この繭をお湯で煮て生糸を紡ぐのです。一部は繁殖のために生かしておきます。やがて繭を破って、次世代の親となる蚕蛾(かいこが)が出てきます。蚕がはほとんど飛べないので、そのまま網の上で生活して卵を産みます。それが再び幼虫になるのです。

生糸から作られた生地こそが絹(シルク)です。100年前にはどこの農家でも蚕を飼っていました。ここの合掌造りの家もその1つです。蚕は家畜だったのです。

さて、人が入られるのはこの階までですが、まだ天井があります。すき間にカメラを突っ込んでみました。大きな空気穴が開いていました。ここにも何かがあったようです。

|

|

|

2024年9月17日(火)

飛騨の里はここか(3)

高山には13時に着きました。家族の研修会が当地で行われるので、ドライバー兼召使いとしての参加です。そうは言っても代返が可能で、ショートカットもOKというゆるゆるな会議だから、そぐに外へ目が行くのは避けられません(笑)。

敷地内で最も大きい建物に入りました。4階建ての合掌造りの家です。雨がしとしと降っているので、庇の下の縁側に腰かけました。すでに何人か先客がいて同じように寛いでいました。

ここに移設されてから何年経っているのでしょう。屋根の茅がすっかり苔生しています。茅の厚さは20cm以上。実際は軽いでしょうが、見た感じはずっしりとした重厚感がありました。水を含んだ苔が重たそうでした。

庇からぽたぽたと雫が落ちています。それを見ていると何とも言えない気持ちになります。板張りの屋内はここも広い!小さい子供がハイハイしていました。古民具がさり気なく飾られていました。

裏には円形の苅田がありました。観光客向けの田んぼでしょう。稲はもう刈られていて、丸太を組んだ上にまとまって干されていました。私も小さい頃に手伝わされました。しみじみと昔を思い出しました。

|

|

|

2024年9月16日(月)

飛騨の里はここか(2)

高山には13時に着きました。家族の研修会が当地で行われるので、ドライバー兼召使いとしての参加です。そうは言っても代返が可能で、ショートカットもOKというゆるゆるな会議だから、そぐに外へ目が行くのは避けられません(笑)。

囲炉裏のある居間です。全面板張りで障子を明け放すととても広い。少人数でも大人数でも対応できます。昔は私の家も農家でしたから、同じような造りだったのを覚えています。懐かしくなりました。

盆と正月に親戚一同が集まれば宴会が始まり、大広間にたくさんのお膳が並びました。結婚式や葬式も自宅でした。子どもだった自分やいとこたちは、適当に席を離されて目の届かないところで遊んでいました。

機織りをしていました。見るのは久しぶりです。縦糸と横糸のおりなす模様は素晴らしいですね。時間がかかるので大変です。そういえば古道具として糸車が売られていました。

物置小屋です。屋根は杉の木の皮でふかれていました。水を通しにくいからでしょうか。六地蔵様です。赤い前掛けがかわいらしいです。近くに神社もありました。敷地全体を回るとなれば、2時間はかかるでしょう。

|

|

|

2024年9月15日(日)

飛騨の里はここか(1)

高山には13時に着きました。家族の研修会が当地で行われるので、ドライバー兼召使いとしての参加です。そうは言っても代返が可能で、ショートカットもOKというゆるゆるな会議だから、そぐに外へ目が行くのは避けられません(笑)。

高山は〇十年前に一度来て以来、ずっと音沙汰がありませんでした。そのときは陣屋辺りを歩きましたが、人ごみの中でいきなり寂しさを感じて立ち止まり、碌に観光も買い物もせず飛騨古川まで落ち延びていった次第です。今日は家族がいるので大丈夫です。

高山市中心街から南西に少し離れた場所にありました。郷土の原風景を切り取ってここに集合させたようです。先日見てきた合掌造りや水辺の小屋、旅籠屋(はたご)のような長屋、そのほか昔の・・・と表現するしかない家屋ばかりです。

真ん中に大きな池があります。雨のため少し濁っていました。とても静かな佇まいです。心が落ち着きます。気候も暑からず寒からず。ちょうどよい時期に来られました!ご飯はべっちょりでしたが、高山ラーメンはうまかったです。

|

|

|

2024年9月13日(金)

合掌造りの里~白川郷(5)

白川郷には9時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。昔泊まった旅館はまだ健在でした。一方で、新しい道や橋が架けられて、当時の面影がほとんどありません。もう少し古臭い家屋が密集していたような、道ももっとデコボコしていたような記憶があります。まあ生活が便利になったことは良いことです。

ついに雨が降ってきました。そしてかなり激しくなりました。もう観光は時間切れです。どぶろく祭りの神社には今回も行かれませんでした。遠くから田んぼ越しに見れば、観光客の行列がまるで嫁入り行列のように見えました。

地面に水たまりができています。雨だけでなく少し水路から漏れ出したようです。水面に映る家もまたきれいです。帰りのつり橋上で振り返ってみました。真横から見ると、家の長さにも長短があります。今更ながらに気づきました。

前に来たときが3月で今回が9月。冬の終わりと夏の終わり、あるいは春の始まりと秋の始まり。真夏の向日葵や朝顔、青空と入道雲に夕立。真冬の大雪の中、朝焼けに夕暮れ。これらも見てみたいです。

|

|

|

2024年9月12日(木)

合掌造りの里~白川郷(4)

白川郷には9時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。昔泊まった旅館はまだ健在でした。一方で、新しい道や橋が架けられて、当時の面影がほとんどありません。もう少し古臭い家屋が密集していたような、道ももっとデコボコしていたような記憶があります。まあ生活が便利になったことは良いことです。

城跡の上まで来ました。ここまでの道のりは2つあります。1つめは集落から徒歩で800mくらい自力で行く。2つめはぐるっと国道360号線経由のマイクロバスで行く。私は歩いていきたかったのですが、家族が歩きたくないためバスで行きました。ちなみに料金は200円です。

まっすぐ道が延びています。ドローンでもなければ見渡せないこの風景。三角お屋根が、まるで雪ん子のかぶっている藁頭巾(わらずきん)のようで愛らしいです。みんなが大体同じ方向を向いています。出入口から北西風を取り込まない知恵なのでしょう。五箇山でも同じことを伺いました。

そう言えば、以前に合掌造りの家どうしのカップルが誕生したというニュースを見たことがありました。合掌の里としては、久しぶりのおめでたい話として取り上げられていました。帰りのバスで聞いてみましたが知らないとのことでした。

見た目は素晴らしくても、法に縛られて不都合なことも多いと聞きました。冷暖房もなく、火事が心配で、自由に改造できないなど。それらを踏まえて家屋の保存のため頑張る方々こそ素晴らしいと思います。

|

|

|

2024年9月11日(水)

合掌造りの里~白川郷(3)

白川郷には9時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。昔泊まった旅館はまだ健在でした。一方で、新しい道や橋が架けられて、当時の面影がほとんどありません。もう少し古臭い家屋が密集していたような、道ももっとデコボコしていたような記憶があります。まあ生活が便利になったことは良いことです。

次は5階建てでした。だんだん高くなっているようですが、気のせいでしょう。薄黄色に色づいてきた稲穂を前にしています。これぞ秋の気配です。実際は観光用をかねて植えているみたいですが、わざわざ探しに行かなくてもここなら良い写真が撮れそうです。

実るほど首を垂れる稲穂かな。と、ある俳人の句が口から出ました。

もう一つ好みの被写体が、家まで延びる一本道です。田畑や原っぱにはさまれた真っすぐな道の、その先にわが家があるって感じが好きです。また、池をすっかり覆ったハスにも趣があります。その下に何が隠れているのでしょうか。

|

|

|

2024年9月10日(火)

合掌造りの里~白川郷(2)

白川郷には9時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。昔泊まった旅館はまだ健在でした。一方で、新しい道や橋が架けられて、当時の面影がほとんどありません。もう少し古臭い家屋が密集していたような、道ももっとデコボコしていたような記憶があります。まあ生活が便利になったことは良いことです。

集落を縦断する道に出ました。国道から国道まで全長3kmのまっすぐな道です。原則として車の乗り入れが禁止されているため、ほとんど歩行者天国でした。自分のことは棚に上げて、こんなに早くから人通りがかなりあります。ずっと向こうの山頂に城跡があります。

4階建ての家がありました。さっきよりも大きいです。手前に秋桜が揺れていたので、それを含めて写真を撮りました。石碑などを入れるとより効果的でした。

(この画像と同じものをギャラリー風景にも入れました。コスモスがきれいです!)

天気は下り坂ですがまだ青空が見え、しっとりとした質感が映えます。茅葺き屋根もよく見れば、褐色や灰色をしていて年代を感じさせます。本当は葺き替えてからそう古くもないはずなのに。日本の原風景の1つを見て感傷的になっているからかな。

|

|

|

2024年9月9日(月)

合掌造りの里~白川郷(1)

白川郷には9時に着きました。ここに来るのは〇十年ぶりです。昔泊まった旅館はまだ健在でした。一方で、新しい道や橋が架けられて、当時の面影がほとんどありません。もう少し古臭い家屋が密集していたような、道ももっとデコボコしていたような記憶があります。まあ生活が便利になったことは良いことです。

富山方面から東海北陸道を走ること30分。白川郷ICで降りて、鳩谷集落をぐるっと迂回するように国道156号線が続いています。昔の集落の中を突っ切っていた国道もいつの間にか拡張され、泊まった旅館のすぐ横に橋が渡されていました。隔世の感ありです。

その橋を渡って大駐車場に入りました。2年前に相倉・菅沼の五箇山合掌造りを見学したとき、一人で入るのはもったいないと断念した場所です。今日は家族と来たので、堂々とここに駐車しました。

庄川に架かるつり橋を渡ると、いつの間にか小さな神社があり、その鳥居をくぐって荻町集落に入りました。早速かやぶきの急こう配の屋根がお出迎えです。すっかり舗装された道を進むと気の早いお土産物屋がもう開いていました。のぞいてみると、そこは萌えの世界・・・。場違いなのか、妙に合っているのか、判断に困るところです(笑)。

一口に合掌造りと言っても、家屋ごとに個性があります。最初にこれは・・・と思ったのは、3階建てくらいの小さめの家でした。玄関前に1本の木が生えて、まるで玄関を守っているかのよう。周囲や背景にも溶け込んで見事です。裏庭の池にも風情があり、縁側で1日中ボケっとしていたいような気持ちでした。

|

|

|

2024年9月8日(日)

夜の駅と朝の駅

金沢には9時に着きました。家族の研修会が当地で行われるので、ドライバー兼召使いとしての参加です。そうは言っても代返が可能で、ショートカットもOKというゆるゆるな会議だから、そぐに外へ目が行くのは避けられません(笑)。

500kmほど走って疲れました。今夜はもう寝ます。ところが習慣とは恐ろしいもので、草木も眠る丑三つ時には目が覚めました。仕方ないからぼ~としてました。

朝のシャワーを浴びて、しっかり朝飯を食べて、今日も一日頑張ります!

|

|

|

2024年9月7日(土)

金沢駅をそぞろ歩き

金沢には9時に着きました。家族の研修会が当地で行われるので、ドライバー兼召使いとしての参加です。そうは言っても代返が可能で、ショートカットもOKというゆるゆるな会議だから、そぐに外へ目が行くのは避けられません(笑)。

何度か来ているのですが、駅前は初めてです。南大門のような巨大な建造物に、サッポロファクトリーのような屋内スペースなど、さすがに百万石の城下町です。

百万様というカラフルなダルマ(?)がいます。何となく面白くなって小さいものを買いました。また、地元出身の力士像もありました。パンフをたくさんもらいました。

駅前の土産物店に、輪島の漆塗りがありました。あの地震から8か月以上経ちましたが、復興はまだ初に着いたばかりです。駅地下の復興コーナーにて、能登島の海水塩を買いました。

夕食はまた魚尽くしでした。ブリの頭の煮物やタイの塩焼きがたっぷりです。もちろん残すなんてことはありません。ご飯もしっかりおかわりしました。やっぱり美味いな!腹いっぱいになりました。後は寝るだけです。

|

|

|

2024年9月6日(金)

西茶屋町をそぞろ歩き(3)

金沢には9時に着きました。家族の研修会が当地で行われるので、ドライバー兼召使いとしての参加です。そうは言っても代返が可能で、ショートカットもOKというゆるゆるな会議だから、そぐに外へ目が行くのは避けられません(笑)。

観光地の東茶屋に対して、このように呼ばれています。訪れる人は少ないけれど、それが逆に涼しそうで良い。資料館では昔の部屋を展示していました。ある作家の記録もありました。

暑さに負けて、ついに甘味処に入りました。きめ細かい氷が盛り付けられたフラッペ。イチジクが載せられています。見た目もきれいで食べるのが惜しいくらい。でも溶けてしまうので早速食べます。甘くてサッパリしていました。

|

|

|

2024年9月5日(木)

西茶屋町をそぞろ歩き(2)

金沢には9時に着きました。家族の研修会が当地で行われるので、ドライバー兼召使いとしての参加です。そうは言っても代返が可能で、ショートカットもOKというゆるゆるな会議だから、そぐに外へ目が行くのは避けられません(笑)。

隣の願念寺です。松尾芭蕉の句碑がありました。暑かったので汗が滴り落ちました。木陰でちょっと休憩です。

|

|

|

2024年9月4日(水)

西茶屋町をそぞろ歩き(1)

金沢には9時に着きました。家族の研修会が当地で行われるので、ドライバー兼召使いとしての参加です。そうは言っても代返が可能で、ショートカットもOKというゆるゆるな会議だから、そぐに外へ目が行くのは避けられません(笑)。

伊賀でも甲賀でもない忍者寺に来ています。それっぽいのを期待しましたが、至って普通のお寺です。でも何となく雰囲気が出てきている。裏門からの通路は狭く、侵入ルートが限られています。

ここは日蓮宗の寺院であって忍者屋敷ではないからです。迷路のような造りがそれを連想させるからとのこと。静かに拝観しましょう。

|

|

|

2024年9月3日(火)

近江市場で御馳走を

金沢には9時に着きました。家族の研修会が当地で行われるので、ドライバー兼召使いとしての参加です。そうは言っても代返が可能で、ショートカットもOKというゆるゆるな会議だから、そぐに外へ目が行くのは避けられません(笑)。

美味しい魚を食べに来ました。金沢市民の胃袋を補充している市場です。前回は時間がなくて来られなかったので、今日はどんな出来事が起こるかワクテカです!

事前に調べていた駐車場の情報により、比較的すんなり駐車できました。そんなに広くないはずですが、道が迷路のようになっていてやっぱり迷った。とにかく昼飯が先です。お勧めの店とやらも調べておきましたが、行列ができていたのでそこはやめて適当に入りました。

まずは、金沢おでんです。これの定義は2つ。①地元の食材を使っていること、②1年をとおして食べられること。赤巻きと源助大根、蓮根団子などが入っていました。

次は、地元のお肉「能登牛(のとうし)」です。程よい焼き加減のビフテキがド~ンと出てきました。うん、美味い。ご飯がどんどんなくなる。追加でもう一杯大盛飯を頼みました。

〆は、海鮮丼の特盛り。マグロ、サーモン、ノドグロ、イクラ、アマエビ(アマビエじゃない)などが、これでもかってくらい載せられている。なかなかにボリュームがあって、金粉付きで、私としたことが完食まで10分もかかりました。

|

|

|

2024年9月2日(月)

尼御前の大漁旗

金沢へ向かう途中です。徳島から舞鶴道路経由でずっと車を走らせてきて、ここが2つめの休憩地です。もう日本海に沿ってかなり北上しているので、ここまで来ればあと少しという気分になります。

尼御前SAは海沿いにあります。ここから小松までずっと海際を走るからです。店内を抜けるとそこはもう海・・・。波しぶきがかかるくらいの近さです。

ずっと狭い車内で足を組んでいると窮屈で仕方ない。そこで、海岸までちょっと散歩しました。遊歩道があって歩きやすく、軽い運動にはもってこいです。ここは尼御前岬という地名。ようやく知りました。

隣接する橋立漁港が見えました。時間画れば行ってくることも可能です。よく見れば停泊している漁船には大漁旗が掲げられていました。今日はお祭りのようです。美味しい魚が食べられるかも・・・。

|

|

|

2024年7月22日(月)

奥飛騨温泉郷へ(4)

岐阜県北東部の長野県との県境に来ています。ここは上高地への出発点にもなり、シーズンには大勢の人が押し寄せます。今回は縁がなかったけれど近いうちに行ってみたいです。

朝飯もがっつり食べます。朴葉味噌(ほうばみそ)の焼きみそです。何度か食べましたが、これって白飯にとっても合います。そこで、ご飯を山盛りにしてもらいました。昨夜は槍ヶ岳盛りでしたが、今朝は少し遠慮して焼岳盛りです。もっとも3杯食べれば余り意味はないかな?

すべての行事を終えて帰途に就きました。行く手には長大な積乱雲。竜の巣だ!最後まで天候に悩まされました。

|

|

|

2024年7月21日(日)

奥飛騨温泉郷へ(3)

岐阜県北東部の長野県との県境に来ています。ここは上高地への出発点にもなり、シーズンには大勢の人が押し寄せます。今回は縁がなかったけれど近いうちに行ってみたいです。

炭酸水素泉や塩化物泉もありますが、今回は単純泉でした。ただ今の時刻は夜中の2時です。昨日は16時に入って、夕食後の20時に入ってそのまま寝てしまいました。そりゃ40時間も動きっぱなしですから、逆によくここまで身体が持ったなと我ながら感心します。

そうこうしているうちに夜が更けて、目がさえてきたのでこっそりと部屋を抜けだしました。大風呂の電灯は消えていましたが、入浴禁止ではなく勝手に入ってよい。確認をしっかりとっていたので堂々と入りました。

案の定、誰もいないので真っ暗でしたが、源泉かけ流しの湯が並々と浴槽を満たしています。少し汗をかいたので先に身体を洗って、それからゆっくりと浸かりました。あ~、いいきもち。使い込まれたヒノキのお風呂も何とも言えない味わいがある。

露天にも出てみました。内風呂よりぬるくなっていますが、熔岩で造られた壁に背中を当ててゴシゴシすると、だんだん熱くなってきます。まるでクマだな・・・なんて思いました。

部屋から見た温泉街も真っ暗でした。そりゃ夜中過ぎの3時ですから・・・。東の空が少し白み始めてきました。でもまだひと寝入りはできそう。次に目覚めたときは日が昇っているでしょう。

|

|

|

2024年7月20日(土)

奥飛騨温泉郷へ(2)

岐阜県北東部の長野県との県境に来ています。ここは上高地への出発点にもなり、シーズンには大勢の人が押し寄せます。今回は縁がなかったけれど近いうちに行ってみたいです。

ひと風呂浴びてから夕食です。宿泊先を選ぶとき、食事と入浴を重視します。飛騨牛の焼肉、見つけたら踊ってしまうくらいうれしいマイタケ、油揚げの焼き物、アマゴの塩焼きなど、美味そうなラインアップでした。

|

|

|

2024年7月19日(金)

奥飛騨温泉郷へ(1)

岐阜県北東部の長野県との県境に来ています。ここは上高地への出発点にもなり、シーズンには大勢の人が押し寄せます。今回は縁がなかったけれど近いうちに行ってみたいです。

平湯温泉に来ています。せっかくここまで来たのだから温泉に入ってのんびりしたかった。まずはお土産を漁りに来ています。真っ赤な「サルボボ」が印象的です。こちらでは猿の赤ちゃんのことをそう呼ぶそうです。生まれた子供の成長を願って、こうした人形を作るとか。

バスターミナルから北東を見れば、標高2109mのアカンダナ山がそびえています。その向こうが上高地で、焼岳・奥穂高岳・槍ヶ岳などが続いています。四国というか西日本には、2000m超の山がありません。自宅を出ればすぐそこにそうした高い山があるなんて。

宿に入りました。シーズンだったのでなかなか取れませんでした。でも最上階だったから見晴らしもまずまずです。長野県側へ向かうスカイラインがよく見えます。バスが行ったり来たりしていました。

さっきの土産物店ではリュックを担いだ人を大勢見かけました。足元に泥が付いていたので、さっきまで山に登っていた人でしょうか。今日明日の天候はあいにくの不安定です。さすがに豪雨や日照りの中に突入したくありません。機会があればまた今度!

|

|

|

2024年7月18日(木)

飛騨大鍾乳洞(3)

岐阜県北東部の長野県との県境に来ています。ここは上高地への出発点にもなり、シーズンには大勢の人が押し寄せます。今回は縁がなかったけれど近いうちに行ってみたいです。

友人のK様(いつものK様ではない。)がコウモリを探していました。ここにいるはずなのですが、一度も飛んでいるところを見ていません。超音波の鳴き声みたいなものは検知しているのですが・・・。

第2避難通路も無視して、かなり上の方まで登ってきました。外の蒸し暑そうな空気が漂ってきました。赤い鳥居が現れると出口はすぐそこです。七福神や釣り堀の川魚を見ながら、元の高さまで降りていきました。

土産物屋では、鉱物ショップさながらに石を販売していました。レア物はありませんが、ジャスパーや黄鉄鉱、水晶など一般的な鉱物がたくさんありました。記念に何か1つ買っていこうかと思いましたが、価格との折り合いがつかず断念しました。

|

|

|

2024年7月17日(水)

飛騨大鍾乳洞(2)

岐阜県北東部の長野県との県境に来ています。ここは上高地への出発点にもなり、シーズンには大勢の人が押し寄せます。今回は縁がなかったけれど近いうちに行ってみたいです。

第一避難通路を抜けて奥に進みました。この鍾乳洞は長くてアップダウンが激しいため、体力的に困難な人のためショートカットできます。私たちは構わずに前に進みます。

スチール板を貼ってある通路を抜けると、ぼんやりと黄色く光っている通路が現れました。よく見ると地面から何か白いものが生えています。「ウド」のようです。確かにこの作物は暗くてひんやりした場所で栽培します。ここでは試験的に行っているそうです。

石灰層が圧縮されて「石灰華」が生成していました。同じものはここから50kmほど離れた白骨温泉でも見られます。石灰層そのものの重量で圧し潰されないとできない。気の遠くなるような年月がかかったでしょう。

|

|

|

2024年7月16日(火)

飛騨大鍾乳洞(1)

岐阜県北東部の長野県との県境に来ています。ここは上高地への出発点にもなり、シーズンには大勢の人が押し寄せます。今回は縁がなかったけれど近いうちに行ってみたいです。

鍾乳洞に来ました。ここに立ち寄る予定はなかったのですが、急に時間が空いたので見物に訪れました。まずは腹ごしらえから・・・。また肉そばです。食べやすいから。

鉱物をいくつか展示していました。大きなアメジストとか鍾乳石とか、盗まれた後に取り戻した金塊とかもありました。ただし、鉱物名が間違っているのものもいくつかありました。石に詳しい友人とも確認しましたが、やっぱりおかしい。

外気温33℃から洞内の気温15℃の中に入りました。一瞬ブルっと震えましたがすぐに慣れました。洞内は赤紫色の世界でした。上からは鍾乳石、下からは石筍が生えて(生きてはいないけど)、この洞窟独特の景観を作り出しています。しばらく見とれていました。

|

|

|

2024年7月11日(木)

福地の化石産地

岐阜県北東部の長野県との県境に来ています。ここは上高地への出発点にもなり、シーズンには大勢の人が押し寄せます。今回は縁がなかったけれど近いうちに行ってみたいです。

福地(ふくじ)の温泉郷に来ています。神岡町中心部から30km。車で40分といったところです。こじんまりとした集落を予想していましたが、森に囲まれた中に宿舎が点在しているようです。

朝市があったので行ってみました。ホーロー製の看板がたくさん貼られていました。まるで昭和時代に戻ったかのよう。店内も昭和の雰囲気が漂う、レトロで個性的な場所でした。ただし、余り買いたい物がなかったのが残念でした。

化石館に入りました。この辺は石灰岩の地層が発達しており、ウミユリなどの化石を産出します。木造の古民家を改造したような建物です。この2階に重量級の石をたくさん置いています。柱は太いですが、歩くとギシギシいうのでちょっと不安でした。

展示場はきれいにまとめられていました。何とかいうキャラもいました。どこでもかわいらしい女の子が多いです。化石の散歩道もありましたが、蒸し暑いのと虫がたくさん、草がぼうぼうなのでやめました。

|

|

|

2024年7月10日(水)

神岡鉱山への道(茂住坑)

岐阜県北部の神岡町に来ています。この町は神岡鉱山とともに栄えていました。かつて亜鉛や鉛を産出してした国内有数の鉱山であり、イタイイタイ病の元になったカドミウムも出ました。一度は来てみたかったけれど、ようやくその機会がやってきました。

ようやく雨が上がりました。しかし、まだ天候が不安定だとのこと。傘の用意はしておkましょう。跡津からさらに北上して、亜鉛が採れた茂住にやって来ました。

トンネル手前の広場に停めて、ガードレール傍の細道を川原へ降りていきます。途中までは楽でしたが、川原に降りるのに難儀しました。45度を超える急斜面に無理やり通した山道です。先行者がロープを張ってくれていたので助かりました。しかし、それも古いものですから力を入れて引っ張ると切れるかもしれません。

足元をガクガクさせながらようやく川原です。ほっと一息つきました。さて、ここから鉱物探しです。初めての場所だから、どのような石を見ればよいかわかりません。最初の30分は手当たり次第に割ってみました。

何となく狙う対象がわかってきました。白い塊状の方解石が落ちていました。かなり丸まっているので、ここ茂住ではなく跡津か栃洞から流れてきたと思われます。表面には細かな金属のようなものが見られます。銀色で四角い結晶は方鉛鉱と思われます。

褐色で重量感のある汚らしい石も割ってみました。白っぽい金色の黄鉄鉱や三角に尖っているような銀色の閃亜鉛鉱でしょう。ついに金属鉱物ゲットです!坑道内から採れた物とは比較にもならないですが、それでもここで初めて採集できた石です。

やっと肩の荷が下りました。どっと疲れが出てきました。それもそのはず、昨日から連続36時間も寝ていないから。そのうえ走行距離800km、間で食事1回だけという不眠不休。

また急に雨が降ってきました。方解石は割りかけのまま放置しなければならなかった。友人が折ってしまった赤いハンマーを忘れた。たぶん誰かが拾っていくでしょう。また急な斜面を登りました。行きより少し重量があるので滑りやすかった。これで終了です。

|

|

|

2024年7月9日(火)

神岡鉱山への道(跡津坑)

岐阜県北部の神岡町に来ています。この町は神岡鉱山とともに栄えていました。かつて亜鉛や鉛を産出してした国内有数の鉱山であり、イタイイタイ病の元になったカドミウムも出ました。一度は来てみたかったけれど、ようやくその機会がやってきました。

雨は小康状態になりました。上流では相当降ったと見えて、流れる水量がハンパないです。神岡町の中心街から北上して、跡津川との合流点を目指しました。昔の坑道から搬出された鉱石や脈石が流れ着いていないか。

川は白波を立てて流れています。濁流ではありませんが、これでは川に降りられません。国道41号から跡津川上流への分岐点を曲がりました。レンガ造りの古い水路があって、トンネル内をものすごい勢いで流れています。

跡津の旧坑口から白い靄が吹き出ていました。どうやら坑道内を換気しているようです。地下の施設と繋がっているからでしょう。湿気の多い空気が外気に触れて凝縮しています。

もう1つ別の坑口がありました。進入用の通路でしょう。奥の方までライトが照らされていました。車が数台停まっているだけで人影は見えません。近づいて覗きたかったですが、勝手に入るのはNGなので外から望遠で見ました。

|

|

|

2024年7月8日(月)

神岡鉱山への道(栃洞坑)

岐阜県北部の神岡町に来ています。この町は神岡鉱山とともに栄えていました。かつて亜鉛や鉛を産出してした国内有数の鉱山であり、イタイイタイ病の元になったカドミウムも出ました。一度は来てみたかったけれど、ようやくその機会がやってきました。

大雨の中、地図を頼りに走りました。ダム湖から廃棄物の集積地を横目に、すれ違うのがやっとというくらいの細道を進みます。やがて、進入禁止の看板が見えました。廃坑まで数百mのところです。雨脚が強くなってきました。今回はここまでです。

帰りに昔の宿舎跡がありました。緊急時に半鐘を鳴らす火の見やぐらと、上に続く古い階段が残っています。少しだけ昔の人々の息遣いが感じられました。

|

|

|

2024年7月4日(木)

江馬氏城館跡は小雨

岐阜県北部の神岡町に来ています。この町は神岡鉱山とともに栄えていました。かつて亜鉛や鉛を産出してした国内有数の鉱山であり、イタイイタイ病の元になったカドミウムも出ました。一度は来てみたかったけれど、ようやくその機会がやってきました。

道の駅から徒歩5分で、この一帯を治めていた江馬氏の城館が復元されていました。雨が降ってきたので、傘をさしてそこへ向かいました。山間部の集落でよく見かける細い道を辿っていくと、旗というか幟が立っていてすぐわかりました。

石垣のある城郭かと思っていたら、平坦な土地に柵をしただけの簡素な館です。でもこれはこれで風情があって面白い。資料館の神岡城よりこちらが好みです。

|

|

|

2024年7月3日(水)

神岡の宙の駅まで(3)

岐阜県北部の神岡町に来ています。この町は神岡鉱山とともに栄えていました。かつて亜鉛や鉛を産出してした国内有数の鉱山であり、イタイイタイ病の元になったカドミウムも出ました。一度は来てみたかったけれど、ようやくその機会がやってきました。

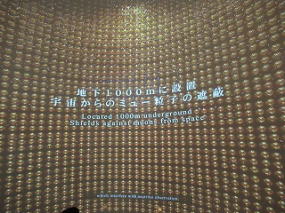

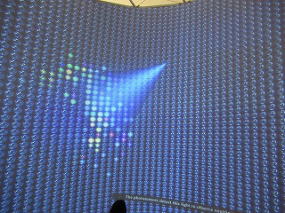

道の駅では、カミオカンデの説明がスクリーンに投影されています。光電管の実物も展示されていました。地下に貯められた5万トンもの水にニュートリノが飛び込んでくると、チェレンコフ光という光が出ます。それを光電管で捉えてどこから来たか追跡するのです。

物質とほとんど反応しない質量0の素粒子。宇宙のどこかで生成した粒子が、この瞬間だけで何発も私自身を貫いている。考えるだけでもワクワクして、ロマンあふれるシロモノです。

やっと食堂が開きました。昼食は飛騨牛の肉そばでした。これから長丁場になります。疲れ果てて余り食欲はないけれど、体力温存のためしっかり食べておきます。

|

|

|

2024年7月2日(火)

神岡の宙の駅まで(2)

岐阜県北部の神岡町に来ています。この町は神岡鉱山とともに栄えていました。かつて亜鉛や鉛を産出してした国内有数の鉱山であり、イタイイタイ病の元になったカドミウムも出ました。一度は来てみたかったけれど、ようやくその機会がやってきました。

夜明けから行動開始です。天気はよくなく今にも雨が降りそうです。・・・というか、降ってきました。それでもできることはやっておこうと思って、あちこち動いてみました。その後で再び訪れました。

駐車場横には石碑があります。スペースシャトルやカミオカンデです。さすがに宇宙の街として名を売っているだけあります。朝市には神岡鉱山の鉱物をちょっとだけ販売していました。方解石に閃亜鉛鉱や方鉛鉱の小さい結晶が付いた物で、3,000円という強気の値段が付いていました。う~ん、迷いましたがちょっと高すぎるかな?見送りです。

構内にはもっと大きな標本が展示されています。さっきのがあの値段なら、これは10万円は下らないでしょう。もっともこんなものもらっても置き場がないので、結局どうしようもないです。友人もためらっていましたが、やはり断念したようです。

透明と白と緑と紫の水晶は持っているし、閃亜鉛鉱の塊や方鉛鉱、杢土鉱もあるし、銀杏の葉っぱのような方解石とか、異極鉱の白と青や緑鉛鉱まであるから、とりあえず満足しています。

|

|

|

2024年7月1日(月)

神岡の宙の駅まで(1)

岐阜県北部の神岡町に来ています。この町は神岡鉱山とともに栄えていました。かつて亜鉛や鉛を産出してした国内有数の鉱山であり、イタイイタイ病の元になったカドミウムも出ました。一度は来てみたかったけれど、ようやくその機会がやってきました。

何故か、今年は岐阜県によく来ています。徳島から高速を使って4時間あれば来られる。しかし、その4時間がもったいない。そこで、夜のうちに移動して道の駅にて待機。次の日は朝からガンガン動こう。そう考えて前日の22時に出発する。その予定でした。

ところが、よく考えてみればそこまで待つメリットもありません。気が付けば18時にはもう出発していました。19時半に宝塚北SA、21時過ぎには大津SA、そして23時には大垣の友人宅に到着しました。なお、時間が余っているので京滋バイパスを通らずに、旧の名神高速を走りました。こっちの方が桂川PAもあって急な休憩にも対応できるからです。

23時に友人を拾って再び名神から東海北陸道へ。日が変わって0時過ぎに長良川SAに。ここら辺から眠気が襲ってきたので、移動はゆっくりめとなりました。1時にひるがの高原SA、飛騨清見ICから高岡へ向かい、2時には高岡ICから国道41号に入りました。

3時を過ぎましたがまだ夜が明けません。・・・というか、曇っているので☆が全く見えない。古川から峠越えをして、4時前に宙の駅に着きました。ここではよく車中泊をしているらしいですが、確かに10台くらい停まっていました。自販機でお茶を買ってのどを潤し、やっと休憩できました。

|

|

|

2024年4月18日(木)

岐阜のモネの池(2)

岐阜県北部の板取川に来ています。この川岸に柘榴石を含む大きい岩が流れ着いているらしいので、日程を調整して訪ねました。さて、情報通りに本当に見つかるでしょうか。・・・見つかりました!

池に杉の古木が映っていました。何とも言えない素晴らしい光景です。緑色の池に白い鯉が映えていました。安らぎました。

|

|

|

2024年4月17日(水)

岐阜のモネの池(1)

岐阜県北部の板取川に来ています。この川岸に柘榴石を含む大きい岩が流れ着いているらしいので、日程を調整して訪ねました。さて、情報通りに本当に見つかるでしょうか。・・・見つかりました!

柘榴石の産地の近くに「モネの池」がありました。モネの池っぽい池です。朝方は東側の山にさえぎられて日航が当たりません。静かで落ち着いた雰囲気が漂っていました。

|

|

|

2024年4月16日(火)

板取川の灰鉄柘榴石

岐阜県北部の板取川に来ています。この川岸に柘榴石を含む大きい岩が流れ着いているらしいので、日程を調整して訪ねました。さて、情報通りに本当に見つかるでしょうか。

道から川まで高低差があるので、降りるのに難儀しました。しかし、一度道筋を付けてしまえば後は簡単でした。川原に降りて、灰色をした土っぽい石を探しました。これは難なく見つかりました。

すでに大勢やって来ているため、表面のあちこちが割られています。鉱脈が埋没しているためわかりにくいですが、5ミリ程度の粒子が多数含まれています。石英脈をかんでいる部分もあり、水晶とのコラボも期待できます。

くぼんだ部分にたがねを差し込みました。何度かたたくと表面がはがれました。多数の柘榴石が含まれていました。明るい褐色で透明感があります。四国ではなかなか見られないタイプです。

愛媛県の関川やその周辺でも鉄礬柘榴石や満礬柘榴石、灰クロム柘榴石が採れます。鞍瀬鉱山では、一時有名だった灰バナジン柘榴石や桃井柘榴石があります。でも灰鉄柘榴石はあまり見かけません。もっとも分析していないだけなので、本当はあちこちに産地があるでしょう。

先行者の割跡がありました。周囲にはそのときの破片がたくさん転がっています。大きくて良いものだけを持ち帰ったようです。しかし、私は遠方から来ているので、小さいものでも貴重です。袋にそこそこの量を入れました。

まだ桜が咲いていました。気温がぐんぐん上昇して今日も暑くなりそうです。川風が心地よいので、またの機会に訪れたいと思いました。

|

|

|

2024年4月15日(月)

根尾谷の薄墨桜(3)

日本三大桜の一つ、岐阜県根尾谷の桜の巨木。花が散りそうになるとき、条件がそろうと花弁に灰色の筋が入るという珍しい桜樹です。今年は高温と雨の影響でいつもより早く散ってしまい、同時期に訪れた観光客と残念ムードを漂わせるしかありませんでした。

資料館にはもう一つの花が飾られていました。根尾谷の有名な「菊花石」です。黒地に白い花が多く、霰(あられ)石またはアラゴナイトという鉱物からなります。方解石の同質異像で、主成分は炭酸カルシウムです。

確かにこの地域は石灰岩層が至る所にあります。それと関連しているのでしょうか。菊花石の花は、母岩を切断して磨くことで初めて花の形になります。切断する前はただの石ころにしか見えません。この石を採りに行くなら、それをよく知っている人と行くべきでしょう。

帰りに菊花石の専門店に立ち寄りました。店のオーナーは大変気さくな方で、そのご友人方とよもやま話をしました。その際に石の成分分析を依頼されました。さて、どのような結果が出るでしょうか。

|

|

|

2024年4月14日(日)

根尾谷の薄墨桜(2)

日本三大桜の一つ、岐阜県根尾谷の桜の巨木。花が散りそうになるとき、条件がそろうと花弁に灰色の筋が入るという珍しい桜樹です。今年は高温と雨の影響でいつもより早く散ってしまい、同時期に訪れた観光客と残念ムードを漂わせるしかありませんでした。

まだ咲いている木がありました。枝垂(しだれ)桜だからやや開花時期が遅いです。薄桃色の花がたくさん咲いていました。青空や池を背景にするとその色合いが映えます。その枝の下に入ってみました。まるで、桃色の傘に入った感じです。

|

|

|

2024年4月13日(土)

根尾谷の薄墨桜(1)

日本三大桜の一つ、岐阜県根尾谷の桜の巨木。花が散りそうになるとき、条件がそろうと花弁に灰色の筋が入るという珍しい桜樹です。今年は高温と雨の影響でいつもより早く散ってしまい、同時期に訪れた観光客と残念ムードを漂わせるしかありませんでした。

すっかり葉桜になってしまいました。花びらの一つも落ちていません。資料館の方の話では、来るのが一週間遅かったとのこと。でもそのときは見物客が多かったので、まともに見られてないかも。

枝ぶりが見事ですが、従来はもっと水平方向に延びていました。見た感じはこれの3倍もあったそうです。しかし、枯れかけたために思い切って古い枝を切り落とし、おかげで辛うじて存命させることができました。

今日では専門の樹医がいて、地元の人も一致団結してこの桜樹を大切に守っています。木霊がいればどのように感じているでしょうか。なお、もう1本あるようです。

|

|

|

2024年4月11日(木)

大滝鍾乳洞の大滝(2)

郡上八幡に来ています。ここは石灰層が発達しているため、あちこちに鍾乳洞が形成されています。縄文時代に古代人が暮らしていた洞窟もあります。今回はそうしたなかの一つを訪ねてみました。

鍾乳洞の中間地点に滝がありました。これが大滝でしょう。高さ20m以上もある天井から水が降ってきます。真下の滝つぼ(といっても余り深くない。)に、まあまあの勢いで落下しています。

岩壁に不動明王が彫られていました。この洞窟の持ち主の友人だった台湾の方が彫られたそうです。刀剣など装飾品も丁寧に彫られていて、見事な出来栄えです。

手水にも亀が彫られていました。よく見ると赤い藻がへばりついています。タンスイベニマダラです。昨年の鹿児島に次いで、県外でも確認できました。しかもこんなところで・・・。

後続の客が追い抜いていきました。私はじっくり見るタイプなので、2倍以上の時間がかかったと思います。でもここは良かった。関ケ原とは大違いでした。

|

|

|

2024年4月10日(水)

大滝鍾乳洞の大滝(1)

郡上八幡に来ています。ここは石灰層が発達しているため、あちこちに鍾乳洞が形成されています。縄文時代に古代人が暮らしていた洞窟もあります。今回はそうしたなかの一つを訪ねてみました。

盆踊りで有名なこの街に降り立つのは初めてです。きれいな城郭があって、町のシンボルになっています。登ろうとしましたが、駐車場代が高いのと急坂がハンパないのでそれは断念。下から見上げるだけにしました。

市街地から峠を越えて車で15分。お目当ての鍾乳洞です。辺鄙な場所にありますが、観光バスもやって来るので意外に人が多かった。洞窟入り口までは、木製のケーブルカーで移動します。短いけれど・・・。

縮れながら垂れ下がる鍾乳石は分厚いカーテンのよう。巻貝のようにそそり立つ石筍が平成されるまでに何年かかったことか。平べったい石灰岩の広間に林立するこぶり石のようなもの。

内部は広すぎず狭すぎず、しかし鍾乳石や石筍による造形が見事です!まるで地下宮殿のようで素晴らしい。何本か折られていましたが、全体として見どころのある洞窟でした。

赤い鍾乳石がありました。産地はここだけだそうです。辰砂や鉛丹ではなく、酸化鉄(赤さび)と思われます。でもライトアップされていると、周辺の白い石と対比されてとてもきれいでした。

|

|

|

2023年12月18日(月)

遊泉寺銅山跡を訪ねて

福井県から石川県に少し入りました。とは言っても景色がガラッと変わるわけでもありません。ナビがそう教えてくれるだけです。でも初めて通る道ですから、それなりに緊張感と何か面白いものでも見つからないかという期待感もあるのです。

昨夜はボイラーが故障したとかで、コーラ色のモール温泉に入浴できませんでした。水中に堆積した植物成分が含まれています。以前に帯広での薄い緑色の温泉が気持ちよかったので、今回も期待していたのですが残念でした。

さて、小松市の山中にいくつか鉱山跡があります。遊泉寺鉱山もその1つで、高知県の人が開発したそうです。主に同を採掘していました。今はすっかり様変わりして公園になっています。かつての鉱山長屋は広場になり、遊歩道が整備されて奥まで歩けます。カラミを固めた物がイス代わりに並んでいました。

採れるものとして、水晶の群晶(クラスター)が有名です。ときどき水路に落ちているらしいので、拾えないかとやってきました。ところが、今日はめちゃくちゃな悪天候でした。ドーンという大きな音とともに落雷します。滝のような集中豪雨で、手洗いに行くのも難儀しました。

また、ここは民家に近いのにクマが出没します。特に早朝や夕暮れは要注意です。四国ではめったに遭遇しませんが、本州では日常的になっていることもあります。出会ったときどうすればよいのか、経験がないのでわかりません。早々に退散しました。

|

|

|

2023年12月17日(日)

中谷の雪結晶(2)

福井県から石川県に少し入りました。とは言っても景色がガラッと変わるわけでもありません。ナビがそう教えてくれるだけです。でも初めて通る道ですから、それなりに緊張感と何か面白いものでも見つからないかという期待感もあるのです。

グリーンランドの様子を模した庭です。さっきまでモヤっていましたが、すっかり晴れて西日が差し込んでいます。ここに敷き詰めている石もそこからわざわざ運んだそうです。何か面白い鉱物でもないか、期待しましたが特になさそうです。

館内で目に入るのは雪、雪、雪の結晶です。どれもこれもきれいです。じっくり見ていっても飽きません。思わず絵葉書を2セット買いました。

実験観察用の顕微鏡もありました。防寒服を着て凍えそうな中で観察していました。寒さが得意な私も同感です。思わず書籍を2冊買ってしまいました。

|

|

|

2023年12月16日(土)

中谷の雪結晶(1)

福井県から石川県に少し入りました。とは言っても景色がガラッと変わるわけでもありません。ナビがそう教えてくれるだけです。でも初めて通る道ですから、それなりに緊張感と何か面白いものでも見つからないかという期待感もあるのです。

中谷宇吉郎の科学館があるというので見に来ました。雪の結晶の研究者で、雪を天から送られた手紙になぞらえた文言が有名です。私も小さい頃に子どもカラー図鑑で見た六角形の樹枝状結晶が好きでした。

加賀三湖の一つ、柴山潟西岸のほとりにありました。ちょうど湖から大きな噴水が上がっていました。湖面の面積は約2km2と広く、多くの水鳥が群れていました。この湖底から温泉が噴き出しており、一部を干拓して片山津温泉街が造られました。

温泉のホテルからこの湖や日本海、反対側には白川郷の山々が見えます。景色がとても良いところです。大噴水もときおり上がっていて、変化に乏しい湖面を楽しませてくれます。この日はちょうど虹がかかっていました。湖面を通して七色が見えました。

記念館は2階から入っていく構造になっています。上から見ると太めの鉛筆のような六角形の木造が2つ並んでいて、いかにもそれらしい建物です。1階の庭がモヤっていました。水蒸気を発生させたようです。まだあまり寒くないので、凍った結晶はなさそうです。

|

|

|

2023年12月10日(日)

金生山の軌道跡

岐阜県の金生山は石灰岩からなる山で、いくつかの石灰鉱山が稼働しています。その採掘した石灰を運び出すのに、それ専用の列車が運行していました。

時の経過とともに積み込む場所も移動し、使われなくなったレールや駅の跡が点在しています。否、それらは細長い空き地となって続いており、住宅街を貫いています。

地元の方のちょうどよい散歩コースで、夕方近くになると犬を連れた人をよく見かけました。すっかり草が生えて、線路に敷いていたバラスも見えなくなっています。

周辺には昼飯(ひるい)大古墳ばかりでなく、小さい古墳もあります。ほんの小山なので、説明看板でもなければ見逃してしまいます。

また、関が原が近いので、ここでも昔の戦いの遺構を目にすることができます。400年も経つので幽霊は出て来なくなったと聞きました。こんなこんな住宅地でそんなそんなものが出たら、ちょっと夜に歩けないでしょう。

散歩がてらに金生山の傍を歩くと、落ちている石灰岩に化石が含まれています。フズリナがほとんどですが、フジツボやウミユリもありました。フズリナにも大きさや断面が異なるようで、何種類か確認できました。ちょっとした収穫です。

さて、本日の目的も終わりました。次が待っています。

|

|

|

2023年9月30日(土)

じぶりのもり(うちがわ)

天井には浮舟が浮かんでいます。まるで映画の背景です。最初にすることは、・・・腹ごしらえです。サクッとしたパイ生地のサンドウィッチはなかなかいけます。コスパはまあこんなものかな。

いつも事務方の仕事は大変です。雑多な案件についてその都度処理していかないと。そう言えばこのキャラの年齢を知りません。設定はどうなっているのでしょう。人気のスポットです。

大きくて赤い建物の前にものすごい人数が並んでました。ただいま80分待ちです。ようやく入れましたが、○○ナシのスポット以外は大したことないです。次はもう来ないかな?

それよりはじぶりめしの方が大事です。人って食事だけは大事ですからね。部屋の中は撮影禁止で残念でした。暖簾をくぐって丸イスに座ってみました。肉系の屋台料理がズラッと並んでいます。食べても豚にはならないでしょう。

カウンターによく似ていると言われるキャラがいました。黒い傘を差しているとソックリだそうです。コマに乗って空は飛べませんけど・・・。

内にはこれの超小型があります。ガラス製のペーパーウェイトもあります。今だったらお値段はものすごいでしょう。

お土産売り場は戦争状態でした。お値段も戦時特別税を掛けられたかのようでした。それでも皆さん買うんですね。私は懐が痛みませんが、ここまでの交通費は別腹でした。なお、店は森の外でも買えます。

三鷹にも行きましたがどこも遠いですね。TVの傘下に入ってどうなっていくのでしょう?

|

|

|

2023年9月29日(金)

じぶりのもり(そとがわ)

徳島から名古屋まで4~5時間かかります。徳島道から大鳴門橋・明石大橋を渡り、中国道から新名神へ。途中で京滋バイパスを通り再び新名神から伊勢湾岸へ。最後は高速四号東海線を通ると目的地付近です。

さて、今日の仕事はそれで尾張です。・・・いや終わりです。名古屋からさらに東へ20km。いやいやながらテーマパークへ引きずり込まれました。

10時ですね。広大な森は見渡すだけでもうおなかいっぱいです。これを歩き回るのかと思うだけでぞっとします。人ではない人外の者たちが息づいているようでした。実際にそのとおりなのでしょう。

予約が取れたおおそうこに入ります。あっちの方には動かないけど動く城があります。最後は空を飛んでましたけど・・・。玄関があちこちの空間とつながるのは便利です。3つまでなら、職場とショッピングモールと鉱物採集できる川原につながって欲しい。

このときはまだできていないけど、魔宅の家も造られる予定でした。ほうきで飛ぶかブラシで飛ぶかはわかりません。もっとも興味があるのはじぶりめしの方です。ベーコンと卵6個とか、ラスクとか、大福とか、じぶんはメザシとウグイス豆とデンブのお弁当かな。

|

|

|

2023年4月26日(水)

能登の石たち

能登半島で有名な石がいくつかあります。1つは珪化木であり、樹木が埋没した後に炭素とケイ素が置き換わったものです。種類まではわかりませんが、樹皮や維管束の繊維状の部分とか残っていて、一部がオパール化したものもあります。

ついでに言えば、海岸部には見た目より比重の大きい黒い石が落ちていることがあります。和歌山県の那智黒(なちぐろ)みたいでしたが、重量からすれば高知県室戸岬の鉄丸石(てつがんせき)のようなものかもしれません。地元では「まぐろ石」と呼ばれていました。

もう1つは、珠洲地域で有名な「こぶり石」です。地元には愛好家がいて様々な形状の石を採集しています。私が入手した2個を並べておくと、小さい女の子とペットの子犬のように見えて愛らしいです。

今回の旅で初めて石らしいものを得られました。予想外のことがあるから、旅はやめられませんね。

|

|

|

2023年4月17日(月)

今も終着駅「氷見」

鉄オタになりかけていた頃、時刻表を眺めるのが暇つぶしでした。最初の方のページには、鉄道路線の地図があり、それを丹念に見ていきました。そのときいつも気になっていたのが、高岡から延びる氷見線。短いので廃線になるかと思っていたら(失礼!)、今も変わらず運行されている。だから気になっていました。

ここでの主目的は全国大会です。親類がそれに出場するというので見に来ました。弱いのですぐ負けるから・・・などと言われましたが、格上相手に堂々と戦い僅差で1回戦突破しました。素晴らしい!

空き時間に市場をうろつきました。アンコウがいました。ぶよぶよだからちょっと気持ち悪かった。でも鮟肝は旨い。名物のかまぼこが面白かった。鱒寿司は売り切れでした。

2回戦はあっさり負けました。それでも余り点差が開かなかったので善戦していたと思う。その後、相手校がそのまま優勝していました。活躍、お疲れ様です。

それでは今から帰ります。自宅まで550km。6時間くらいかな。

|

|

|

2023年4月16日(日)

雨晴らし海岸は晴れ!

新湊から海岸線を北上しました。かつてはJRの駅があった場所近くに立つ道の駅に来ました。駐車場がとても狭いけれどすぐに駐まれてラッキーでした。線路を挟んですぐ目の前が海岸です。

踏切を渡るともう砂浜です。義経岩というのがあって、鳥居もありました。すると、踏切の警報が鳴り出しました。列車が来るようです。他の客と一緒になって、どっちから来るのかカメラをあちこち構えてそのときを待ちました。やがて、氷見の方から車両が走ってきました。

瞬間をバッチリ捉えて写しました。とりあえずこれで満足です。道の駅のベランダに戻りました。見晴らしが良く、雨晴らしとはよく言ったものです。ちなみに、駅はここから1kmほど氷見寄りにあります。

|

|

|

2023年4月15日(土)

新湊の海王丸

チェックアウトを早めにして、わずかな空き時間を利用して、射水市のパークまで船を見に来ました。今日はポカポカ陽気な晴れで、絶好のドライブ日和です。海岸線をずっとせめています。

帆船の「海王丸」が停留していました。かなり前に小松島港に来港した「日本丸」の姉妹船です。今はここで静かに余生を送っているようです。ものすごく広い港公園でした。

|

|

|

2023年4月14日(金)

桜満開!高岡城址(3)

高岡大仏から徒歩7分。やって来ました、高岡城跡です。ちょうど桜祭りが行われていて、周辺の駐車場は満杯。どこも空いていません。仕方なく徒歩15分もかかる場所に駐めました。

誰かの銅像や小さな休み処を見ながら、古そうな小道を進みました。南西側に小さな滝までありました。余り人が来ないせいか落ち葉が積もっていました。

ぼんぼりが吊られていて、夜になれば転倒するのでしょう。あいにくとそこまでは滞在できません。名残惜しいですが今回はここまでです。

|

|

|

2023年4月13日(木)

桜満開!高岡城址(2)

高岡大仏から徒歩7分。やって来ました、高岡城跡です。ちょうど桜祭りが行われていて、周辺の駐車場は満杯。どこも空いていません。仕方なく徒歩15分もかかる場所に駐めました。

神社の大鳥居をくぐり、紅梅に囲まれた灯籠を横目に、城内の大広場にやって来ました。草野球でもできるくらい広いところです。ぐるっと取り囲んで桜の大樹が生えて、市民の憩いの場になっています。真ん中でお昼寝でもしたいくらいです。

|

|

|

2023年4月12日(水)

桜満開!高岡城址(1)

高岡大仏から徒歩7分。やって来ました、高岡城跡です。ちょうど桜祭りが行われていて、周辺の駐車場は満杯。どこも空いていません。仕方なく徒歩15分もかかる場所に駐めました。

風もなく静かなお堀です。水面に接するように桜が咲いています。こんなに北の地方なのにもう桜が満開で、白や淡い桃色などがまるで雪の綿帽子のように、枝々の隅々まで覆っているようです。八重桜、ぼたん桜、しだれ桜など種類も多そうです。

城址のの北西に架かる橋のたもとで見ています。赤い欄干が白い花とマッチしています。椿の花がいくつか浮いていました。どこかで見たような光景です。いつまでも見ていたかったけれど、ここから城内に入りました。

|

|

|

2023年4月11日(火)

思い出の高岡大仏

石川県から県境を越えて「高岡」まで帰ってきました。ここは富山県です。昨年の8月以来8ヶ月ぶりです。とは言え、四国在住の私がえらく頻繁に来てるような・・・。まあ取りあえずは行きたいところに行くし、見たい物を見たいし、欲しいものはゲットするつもり。

高岡には○十年ぶりで、この大仏は2度目になります。奈良と鎌倉に並んで三大大仏と呼ばれていました。今は何と呼ばれているか知らないけれど。

境内は狭いけれど、金物の町だけあってきれいな大仏です。どっしりした構えでバランスも良さそう。内部にはちゃんとお賽銭箱もあって、なけなしを入れさせてもらいました。仏教画も展示しています。

|

|

|

2023年4月10日(月)

お宿の前は大海原

あ~、サッパリした!

早めに来たにも関わらず、チェックインは大混雑でした。定員450人が満杯とのこと。早めに宿を押さえていて良かった。夕食は入れ替え制でやや遅めの第5グループ。しっかりバイキングを堪能しました。

後は特にすることがなく寝るだけ。しばらく部屋でごろごろしてから、大浴場に行きました。露天風呂からのと島の灯りが見えます。漁り火はなく暗い夜の海がそこにありました。源泉掛け流しとうことで、ちょっとだけ塩分が含まれています。

「帰省後に大の字に寝る八畳間」。これは私の母の俳句ですが、この歳になっても実感がわきます。何もない部屋でたった一人で寝られるなんて、本当に久しぶりのことでした。

朝は5時に朝風呂です。まだ誰も来ていないようで貸し切り状態!心ゆくままに温泉を堪能しました。朝のバイキングは程々にしないと。食べ過ぎると後がしんどいからです。

|

|

|

2023年4月9日(日)

のと島を渡ってお宿へ

現在の終着駅「穴水」まで帰ってきました。能登半島の内海に浮かぶ「のと島」に渡るためです。かつての能登線は、穴水から輪島と蛸島へ分岐していました。そこはさっき見てきたとおりです。

まず、駅前の道の駅で地元の情報が満載したパンフを漁ってきました。趣味と言うほどではありませんが、高速のSAや観光案内所に必ず行って、そういった資料をもらってくるのが定番です。地元が何を売り出したいのか、どういうところを知ってほしいのか、そういった考えがわかります。

駅の構内には黄色いラッセル車が駐まっていました。つい2ヶ月前までは需要が多かったでしょう。かなり昔に北海道の塩狩峠で見た列車よりコンパクトで、性能も良さそうです。「のどぐろ」のお茶漬けを買って出発しました。

棒突き漁の櫓とか桜の名所の神社とか、小さな名所がいくつもありました。それらをちょっとだけのぞいてみながら、島へと続く橋を渡ります。時計を見ました。水族館に行くには時間が足りません。仕方なく再び別の橋を渡って、また半島に戻りました。今夜は温泉宿です・・・。

|

|

|

2023年4月8日(土)

見附島にも空海が!

能登半島の名所「見附島」です。相変わらず天候が良くないですが、何とか傘なしでも出歩けました。南北に延びる長い砂浜の突端から、道が急に海へ伸びています。さすがに今日は誰も歩いていません。カモメがゆったりと羽を休めていました。

沖の鳥居にはウミウでしょうか。黒い羽の水鳥がいます。潮流が複雑に流れているようで、海に少しだけさざ波が立っていました。ここは内海ですからさっきまでいた外洋より波が穏やかです。

見附島は軍艦島とも呼ばれるように、まるで大型の空母みたいに見えます。前回の珠洲市を中心とする大地震で、一部が崩れたようですがわかりませんでした。どっしりと構えたようなその姿勢に圧倒されます。

恋人の鐘がありました。最近はどこにでもあるような気がしますが、このような奥地まで一緒に来るほど仲が良いなら長続きできるかも・・・。なお、結婚生活を長続きするなら居心地の良さと程々のお金、「好き」より「慣れ」じゃないかと思います。身も蓋もない言い方ですが、あながち間違ってないと思っています。

こんな所まで空海(弘法大師)が来ていました。本当にあちこちに放浪の旅に出ていたんですね。88カ所巡りの方、ここもお勧めですよ。

さて、これ書いている途中(5月5日)で地震速報が入りました。珠洲地域が震度6強?見附島からの土埃が見られたので、また一部が崩れたようです。皆さんのご無事を願っています。

1月1日の震災でまた崩れました。今度はもっとひどいみたい。海岸線も津波でやられちゃった。珠洲市街地も、輪島市街地も、能登半島突端の海岸線もどこから手を付けてよいかわからないくらい。

2日にはヒューマンエラーで、羽田空港で飛行機同士が衝突炎上して5人も亡くなるし・・・。散々な年の幕開けとなりました・・・。

|

|

|

2023年4月7日(金)

かつての終着駅その2(2)

禄剛崎から車で30分走って蛸島駅に着きました。輪島と並んでかつての能登線の終着駅です。本来はここに立ち寄る予定はありませんでした。しかし、たまたま空き時間ができたので来てみたのです。

少し雨が降ってきました。それにも関わらず駅舎をぐるっと回って、線路の端まで行ってみました。使われなくなったレールのそばにフキノトウやツクシが生えています。ちょうどよい山菜採り場です。

こぶり石の産地へ行ってみました。「こぶり石」とは珪乳石とも言われ、ケイ酸が固まったノジュールのようなものだそうです。面白い形をしているので、能登地方では「菩薩石」などと呼ばれています。

産地には大きな建物があって、全く採れなくなっていました。地元の方の話では、重機で地中深くまで掘って採取するそうです。しかし、最近ではすぐに疲れるので採掘を減らしているとのことです。見栄えがする面白い形状のものはすくないようです。

いつものようにふらっと散歩です。今、産地のすぐ横に立っています。しかし、採取する気にはなりません。ここまで来られたことで十分満足してしまったようです。

昔の鉄道跡がまだ残っていました。一部はすっかり車道になっていますが、低めの土手のように遠くまで続いていました。鉄オタではないからわかりませんが、これも当時の面影を知る手がかりかもしれません。

もし、もしですよ、この路線を復活するとなればどれくらいの費用がかかるでしょうか?売り上げとか度外視して、復活後の維持費とか人件費とかどれくらいかかるものなのでしょう?

全国的にどんどん赤字路線が廃止されて、枝分かれした支線がなくなり、このような終着駅が少なくなってきました。私が若い頃は、北海道に朱鞠内(しゅまりない)線とかいうのがありました。徳島県にも鍛冶屋原(かじやばら)線というのがありました。

生まれた時代がわかってしまいましたが、しばらくそこでノスタルジーに浸ってしましました。

|

|

|

2023年4月6日(木)

かつての終着駅その2(1)

禄剛崎から車で30分走って蛸島駅に着きました。輪島と並んでかつての能登線の終着駅です。本来はここに立ち寄る予定はありませんでした。しかし、たまたま空き時間ができたので来てみたのです。

田んぼの真ん中に線路が走っていました。まだ余り錆びていません。待っていると向こうから汽車(ディーゼル機関車)がやって来そうです。車道のところでレールが切られていました。スパイラルなモニュメントです。

枯れ草に埋もれた線路の向こうに、廃棄され放置されたままの車両がありました。本来ならばどこかへ運ばれて解体されるなずですが、なぜか残っていました。これ以上近寄ってはダメというので、遠くから眺めるだけにしました。まだ見た目はキレイなので、まるでこちらに走ってきているようでした。

終点の方を見ると、駅舎がまだ残っていました。そちらへ移動しました。駅前はこぢんまりとした広場でした。店が何軒か商売していました。当時はここで大勢が降りて、さらにバスや自転車で家路についたことでしょう。学生や会社員の息づかいが聞こえてきそうです。

|

|

|

2023年4月5日(水)

ここが日本の中心!

はるばるやって来ました。やっとここまで来られたって感じです。高速・自動車道を降りてからが長かった。ここが中心の文字を見ましたが、それと同時に最果ての1つでもあると思う。そんな気分を楽しもうと思いました。

道の駅「狼煙(のろし)」に駐車して、そこから灯台のある高台に進みました。今が旬の水仙や椿が咲いていました。桜はまだちょっと先のようです。高台はかなり広くて、大人数でイベントが開けそうでした。

岬の突端に白い灯台が見えました。余り高さはないようですが、青い海に白い壁が映えるでしょう。・・・晴れていればですが。海岸部を見ると、さっきの塩田と同じように岩が斜めに並んでいました。宮崎県青島の鬼の洗濯板みたいです。

ここでは海から昇る朝日と、海に沈む夕日が見えるそうです。同じ日に両方が見えるなんて素晴らしいです。それだけここが日本海に突出しているからでしょう。しかし、余りそのように見えないのです。

狼煙の集落や漁港が見えます。それを見る限りは普通の海岸線です。何となく実感が湧かない。そんな気分でした。でもここはやっぱり最果ての地の1つです。少しずつ達成感がこみ上げてきました。

日本列島端っこ探検隊(仮称)としては、素晴らしい成果でした?!与那国島・波照間島・宗谷岬・納沙布岬・富士山山頂の後、四国の端っこや離島巡りをしています。やる気とお金が続く限り頑張ります!

|

|

|

2023年4月4日(火)

能登の塩田その3

来るまで知らなかったのですが、能登には海水から塩を作っている塩田がいくつかあります。海岸線を走っていると、そうした施設を目にしました。天然の塩やにがりには、化学的な見地からとても興味があります。そこで、目に付いた場所から訪ねてみました。

小屋の中ではちょうど鹹水(かんすい)を煮詰めているところでした。かん水とは海水を煮詰めて濃縮したものです。海水の塩分と言えばすぐに塩化ナトリウムを思い浮かべますが、それ以外に塩化マグネシウムや硫酸カルシウムなどもあります。

塩化マグネシウムは「にがり」の主成分で、豆腐の凝固剤に使われます。竈(かまど)の水は褐色でした。たっぷり含まれているようです。そして、その横には得られた塩の貯蔵庫があります。少し精製されて真っ白でした。

自宅に持ち帰ったトレミーは、飾り塩として玄関に置いています。また、少しずつお裾分けして、守り石の代わりにしています。お清めの塩と言われるように、不浄な物を清めてくれるかもしれません。

|

|

|

2023年4月3日(月)

能登の塩田その2

来るまで知らなかったのですが、能登には海水から塩を作っている塩田がいくつかあります。海岸線を走っていると、そうした施設を目にしました。天然の塩やにがりには、化学的な見地からとても興味があります。そこで、目に付いた場所から訪ねてみました。

いつの間にか珠洲市に入っていました。道の駅にはでっかい鉄鍋が飾られています。濃縮された海水を煮詰めるのに長年使っていたそうです。奥の方にはもっと広い塩田がありました。晴れた日には、ここで海水をまく光景が見られます。

海岸には斜めにゴツゴツした岩が並んでいます。その間に入って海水を汲み上げます。午前中のできるだけ早い時刻に、人力で何杯も汲むのです。当に体力勝負の重労働です。

建物の奥には小さな博物館がありました。天然塩の作り方が丁寧に解説され、塩の標本もいくつかありました。海外産の塩は私が所有しているのと同じでした。

ここにはさっきと同じ結晶はありませんでした。しかし、スタッフの方からこの先のトンネル手前のカフェにあると教えていただきました。

そこで、結晶をゲットしました。図鑑で見るような四角い物ではなく、やや平たいピラミッド状です。初めて見る不思議な形で、「トレミー」と言うそうです。塩水を加熱して濃縮していく過程で生成します。

少しだけ試食しました。サクッとかむと歯ごたえはポテチに似ています。もっとも塩100%ですから、すぐに塩辛い味がこみ上げてきます。でも美味しい食感でした。だけど、お値段がそれ以上でした。・・・もちろん買いましたよ。ここまで来て後には引けないから。

|

|

|

2023年4月2日(日)

能登の塩田その1

来るまで知らなかったのですが、能登には海水から塩を作っている塩田がいくつかあります。海岸線を走っていると、そうした施設を目にしました。天然の塩やにがりには、化学的な見地からとても興味があります。そこで、目に付いた場所から訪ねてみました。

海と道に挟まれた狭い場所にありました。砂を平らにならして広げた塩田です。輪島産だそうなのでここはまだ輪島市のようです。海水で濡れているのか雨で濡れているのかわかりません。どちらにせよ、今日は塩作りに不向きです。

塩作りの道具を展示していました。否、単に置いているだけかもしれませんが、それとなく用途はわかりました。海水をくみ上げて運ぶための桶と担ぐための棒やたらい、塩を豊富に含んだ砂をかき集めるためのカッターみたいなもの、海水を塩田にまき散らす筒のようなものとか・・・。名称はわかりませんが、これらを用いてほぼ人力で塩作りをしていました。

雨はまだまだ止みません。車を降りて店内に入るだけでも一苦労です。せっかく来たのだからお土産品を物色しました。・・・余り興味を引く物はありません。ふとレジ横の小物を除くと、塩のきれいな結晶が目に入りました。

うん、これが欲しい。見た瞬間にそう思いました。値段が付いていなかったので店員さんに交渉すると、やっぱり非売品ということで断られました。でもあきらめない。次、行こう!

|

|

|

2023年4月1日(土)

能登の千枚田

朝市を後にして能登半島の突端へ向かいました。雨は相変わらず降り続いています。それでもここまで来て諦めるという選択はありません。これが最後とばかり思い切って出立しました。

車で20分くらい走ると、有名な千枚田がありました。海岸の緩い傾斜地を利用した棚田です。シーズンには青々とした苗が植えられていたり、雪が積もって真っ白な段々にもなります。また、ライトアップするときもあります。現在は1,008枚の田んぼがあるそうです。

時間があれば歩きたかったです。次に来ることがあるのでしょうか?歩くなら2時間は必要です。

入舟にも立ち寄りました。お祭りのときは太鼓が海に入るそうです。鳥居が海に浮かんでいるのも面白いです。

|

|

|

2023年3月31日(金)

輪島朝市その2

朝市のことを知ってから早○十年が経ちました。ずっと行ってみたかったけれどとても遠いし、それ以外の目的でもなければなかなか機会がありません。ようやくいくつか用事ができたので、思い切ってここまで来ました。

品揃えはやはり海産物と漆器が多いです。今朝採れた魚介類や乾物などが所狭しと並んでいます。ホタルイカの乾物を買いましたが、干鮹に見とれていて店頭に忘れてしまいました。ちょっと注意力が散漫になっているようです。昨夜の疲れがまだまだ残っています。

漆器の店に入りました。同じような物でも価格が異なります。ある店で3,000円の物が、別の店では12,000円もします。赤い色からだんだんと黒い色へと変化させるように塗られていました。素人目ですが、値段のする方が暈かし方などの質が良いようです。

お椀やタンブラーなど見事な品揃えです。店と契約している職人が異なるそうです。自分用に普段から使えるのは安い物かな?貧乏性なので何千円もする物は恐ろしくて使えません(笑)。万円単位なら観賞用にケース入りとなるでしょう。

手軽なお土産なら、箸とか杓文字とかです。耳掻きを探しましたがなかなか見つかりません。漆(うるし)にかぶれる人がいるからとか言われました。でもそれだったらお椀になんかできませんよね。何件も回ってようやく入手できました。

ようやく来られた朝市ですが、感想は・・・。もっと多くの人で賑わって、もっと多くの店が出ているのを期待していました。高価な漆器もあって買えなくはないけれど、それを持ち帰っても飾る場所がない。何というかビミョーな気持ちでした。

マジンガーZ、燃えちゃった・・・。アニメの聖地が1つ消えちゃった。でもヒーローって不死身だから、いつかはよみがえって僕らの前に姿を現すだろう。そう信じてる。

|

|

|

2023年3月30日(木)

輪島朝市その1

朝市のことを知ってから早○十年が経ちました。ずっと行ってみたかったけれどとても遠いし、それ以外の目的でもなければなかなか機会がありません。ようやくいくつか用事ができたので、思い切ってここまで来ました。

ちょっと張り切りすぎて早めに来ましたが、まだ店は開いていません。中では着々と準備がなされているようです。露天商も車で荷物を運び入れ、テントを立てたり雨よけを作ったり、だんだんと人数が増えてきました。

まだ時間があったので、いつものようにふらっと散歩です。朝市の外れにある赤い橋やお寺や神社を見てきました。漆塗り会館はまだ開いていなかったので、今回はスルーです。雨脚が強くなってきました。風も吹いてきて当に悪天候です。それにここは能登半島の外側、つまり荒波が押し寄せる海岸線です。遮る物がない場所では風が強くなります。しっかりした傘を持ってきて良かった!

さて、あちこちうろうろしている間にやっと書いてんです。否、開店です。何か面白い物でも見つかるでしょうか?

(2024年1月1日に加筆)

この日の16時10分に能登半島大震災が発生しました。河合町から出火して、朝市のある通りを広範囲に焼き尽くしました。ここの画像の光景を二度と見ることはできません・・・。漆塗り会館もまだ行けてないのに、漆器も買えてないのに、また行こうと思ってたのに、・・・とても残念です。

願わくば何十年かかっても、三大朝市の一角としてよみがえってほしい。必ず行くから!

|

|

|

2023年3月29日(水)

わじまの朝

ようやく明るくなってきました。夜明けです。結局、夕べは疲れすぎたためか余り眠れませんでした。しかし、今日もたっぷり移動があります。まずは、朝食バイキング!たっぷりと腹に収めました。

外を見ると大雨でした。風もかなり吹いています。まだ、歩いている人の姿はありません。昨晩は真っ暗だった町がようやく見えてきました。

朝市は8時から始まるようです。朝一だから、6時くらいからと思っていました。でも今日は天気が良くないので店の数も少なそうです。

では、そろそろ向かいましょうか。

|

|

|

2023年3月28日(火)

わじまの夜

ようやく輪島に着きました。金沢から車で2時間。・・・遠かった!すっかり夜になっていました。駅の次は朝市ロードです。

輪島と言えば朝市というくらい、全国的にも有名です。元々は地元民が農産物と海産物を物々交換していたのが、始まりだそうです。夜遅くになりましたが、下見を兼ねて外出しました。

町全体は真っ暗でした。その中でこの通りだけは少し活気がありました。観光客相手の店が開いているからです。しかし、すれ違う車もほとんどなく、ましてや通行人なんか誰もいません。唯一自転車とすれ違ったくらいです。ガランとしていて無人の町を行くがごとくでした。

朝市が行われる通りをぐるっと回ってきました。呉服屋や八百屋など庶民のための店もあり、海産物問屋や土産物屋も軒を連ねています。いくつか目星をつけて、明日に備えることにしました。

|

|

|

2023年3月27日(月)

かつての終着駅その1

ようやく輪島に着きました。金沢から車で2時間。・・・遠かった!すっかり夜になっていました。まずは、道の駅からです。

かつての国鉄時代、国内全土を鉄道が結んでいました。蒸気機関車からディーゼル機関車に替わっても、地元民の足として利用されていました。しかし、沿線周辺の人口が減少すると利用者も減り、採算がとれなくなった路線は次々と廃止されていきました。輪島駅もその一つです。

輪島駅のホームの一部が残されていました。おまけに踏切も付いています。懐かしい昭和の匂いです。ギリギリの時刻で待合室が開いていました。時刻表を見たり、パンフを手に取って確かめたりしました。

ここに来たのは初めてのはずなのに、確かにどこかで出会ったような気がしました。

|

|

|

2023年3月26日(日)

東茶屋町そぞろ歩き(2)

ようやく金沢に着きました。兼六園は桜が七分咲きで人がいっぱいです。そちらは前に来ているので、そこを通り過ぎてレトロな通りに向かいました。

小路の奥まで進むと、道が折れ曲がっていました。まるで迷路のようです。何となく進んでいくと家並みが途切れて、浅野川の河川敷に出ました。ここの桜はほぼ満開です。

雲が多くて天気は今ひとつです。こういうのを「花曇り」というのでしょう。でも冬場は雪が多いので、春の陽気に誘われて地元の人もたくさん歩いていました。犬を散歩させていました。

対岸にも家並みが見えます。アオサギが屋根に止まっていました。思わず写真を撮りました。バス停からひっきりなしに出てきて、人の列が途切れません。金沢駅から来たようです。今夜はどこかに泊まるのでしょう。

さて、そろそろ女性陣の購買意欲が収まったようです。雨がぽつぽつ来ました。今日の私はこれからが大変です。次の目的地に向かうことにします。

|

|

|

2023年3月25日(土)

東茶屋町そぞろ歩き(1)

ようやく金沢に着きました。兼六園は桜が八分咲きで人がいっぱいです。そちらは前に来ているので、そこを通り過ぎてレトロな通りに向かいました。

卯辰山公園の膝元にある通りのうち、人気スポットが東茶屋町です。最盛期よりは少ないそうですが、それでも人が多くて駐車場は混雑していました。すぐ近場は満車なので、そこから徒歩10分くらいの場所にやっと見つけたくらいです。とにかく大変でした。

何時代かわかりませんが、古い家並みが続いています。暖簾をくぐると、そこはカフェだったり土産物屋だったり・・・。お菓子や麩(ふ)、お茶に干物、九谷焼やガラス工芸、そして金箔をあしらった様々な品が所狭しと並んでいました。

余り一緒に行動すると荷物持ちになりかねないので、カメラ片手に身軽になって散策しました。最近の流行は知りませんが、焼き物に金箔や銀箔を貼っていました。とてもきれいです。でもさすがにそれで飯を食べたり、酒を飲んだりはしないです(笑)。

|

|

|

2023年3月24日(金)

SAの恐竜

米原JCTで名神から北陸道へ入りました。渋滞がありましたが、ここまで4時間かかっています。そろそろ2回目の休憩です。多賀城や賤ガ岳を通り過ぎて、ここ南条まで来ました。目的地まで残り2時間というところでしょうか。

女性陣は早速のお買い物です。明日は忙しくなるだろうから、今のうちに買い漁っておくつもりです。何とも気の早いことです。白エビやホタルイカの燻製、日持ちするせんべいやまんじゅう、○○へ行ってきましたクッキーとか、定番品が続々とカウンターに並べられました。

私は外でつかの間の休憩タイム。少し疲れが見えます。ふと横を見ると、何やらでかいものが動いています。ブラキオサウルス?か何かの草食恐竜でした。エサを近づけるとそれに顔が近づいてきます。面白いです。

裏の川辺ではもう桜が咲いていました。まだ3月末なのに開花宣言が出ているようです。気温もぐんぐん上がり、20℃近いでしょう。上着を一枚脱ぎました。ユニークなデザインの橋が架かっていました。

|

|

|

2023年3月22日(水)

山の上は真言宗!

早朝の金生山を登りました。化石館を出ると道は急な上り坂になります。まるで無理矢理に道を通したようです。それもそのはずで、この山は西側から削られています。後何年もつでしょうか?その山の上にお寺がありました。

西美濃霊場三十一番札所「明星輪寺」です。「みょうじょうりんじ」と読むそうで、明星とは明けの星である金星のこと。山号は金生山だから、本当に金星と関係があるのかな?虚空蔵山の山頂付近、標高217mにあります。徒歩で登れば30分はかかります。

開祖は役小角(えんのおづね)ですが、一時期廃れた時代に弘法大師(こうぼうだいし)が復興させ、それ以来真言宗の寺になったということです。もちろん私は徳島だから弘法大師のことは知っています。四国八十八カ所とか、水井鉱山で水銀を採っていたとか、唐浜の食わず貝とか、そのような伝説がたくさん残っています。しかし、まさかこのような所に真言宗があるとは知りませんでした。

本堂には虚空蔵菩薩(こくぞうぼさつ)が祀られていました。奥は岩屋になっていて、石灰岩を削って作っていました。岩がむき出しになっています。化石を探してみると、そこら辺にフズリナやシカマイアが見られます。さすがに化石のご本尊だけあります(笑)。あかさかこくぞうさんとも呼ばれています。

寺の西側の丘に登りました。遠くまで見渡すことができました。大垣市街どころか、名古屋市の灯りも見えるそうです。夜景がきれいでしょうね。ちょうど新幹線が走っていました。岩には彫刻があります。牛と寅を見つけました。今年の干支の卯はいませんでした。

帰りに山をぐるっと回って化石を拾いました。また、珍しいことに鉱物も拾えました。ギャラリーに載せたのでそちらも見て下さい!

|

|

|

2023年3月21日(火)

お隣は古墳!

早朝の金生山近くです。遠目に山が見えます。ここは美濃赤坂駅から徒歩15分くらいの場所で、狭い道とさらに細い路地が入り組んでいます。通る車も過ぎゆく人もおらず、静かな朝を迎えています。唐突に民家の連なりが途切れました。公園のような広場に小山があります。何でしょう?気になったので近寄ってみました。

ここは昼飯(ひるい)町の昼飯大塚古墳です。全長150m、高さ13mもある前方後円墳です。デカさで有名な仁徳天皇陵と同じタイプです。公園に模型や説明図があり、とてもわかりやすいです。無料の駐車場やトイレもあるので、誰でもここで休憩したり散歩ができます。

私が滞在している間にもお年寄りが散歩したり、犬を連れたご婦人と話をしたり、一服している人もいました。仁徳陵は進入禁止なので、それと比べると昼飯の何と大らかなことでしょう。ゴミも落ちておらず、気持ちの良いまま時間待ちができました。

その間に一通り回ってきました。円墳の頂上部から市内をぐるっと見渡せます。北側に金生山、東側に標高50mの勝山、西側には関ヶ原が見えます。つい先日そこを回っていました。何だかもう遠い過去のようです。

円墳の一部は当時のように石積みでした。三段になっています。方墳は長方形で、円墳より少し低く、角も四角い形をしていました。今から1,600年前のものだそうで、埋葬品が発掘されています。この地方の有力者の墓であるとのことです。

|

|

|

2023年3月19日(日)

飛騨川の最古の石

飛騨川の道の駅です。今朝も早くから動いていたのでちょうど昼飯時になりました。飛騨川に沿って国道41号線と高山本線が走っています。行けども行けども渓谷が続き、徳島で言えば国道32号線の大歩危小歩危を走っているみたいです。そんなことを同乗のK君と話しながら進んでいました。

飛騨牛飯と味噌うどんを注文して、しばらく川面を見ていました。水深があると川って青色から深緑色になるんですね。川魚が多そうで釣りでもしたい気分です。

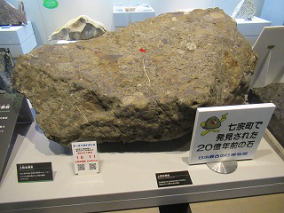

さて、最古の石があるとかで見に来ました。20億年前だそうです。アイソトープで調べたのでしょう。炭素14なら半減期5,730年しかなく、石には有機物はほとんどないから用いられません。カリウム40なら13億年だから、おそらくそれだと思います。

四国で古い石なら、愛媛の東赤石山のエクロジャイトが3億年前、徳島の高越山のエクロが1億年前です。それよりもずっと古い石なんですね。

それよりも興味を引かれたのが、徳島の変成岩標本を飾っていることです。高越山の紅簾石片岩や眉山の緑色片岩など4~5種類ありました。これって高校の地学室にある標本みたいです。何だか懐かしいです。

閑話休題、読者の方々に石の標本を差し上げました。ちょうど整理していたときに、余りの石が小さい箱5つ分になりました。ここ半年以内にメールをして来られた方に、石を上げますメールを一斉送信しました。早い者勝ちってことで。

すると、最初の方が3時間後に、2人目が5時間後に、3人目と4人目が8時間後に、最後の5人目が15時間後でした。お約束の通りに、それぞれ異なる石の詰め合わせセットをお送りしました。

数日後に無事届いたとのメールを全員から頂きました。喜んでくれたようで何よりです。お返しをくださった方もいました。ありがとうございました。

これからもときどきこのような企画をします。楽しみにしていてください。

|

|

|

2023年3月16日(木)

根尾谷衝上断層の見学

徳島で有名な断層と言えばMTL(中央構造線)ですが、県内では露出している場所がほとんどありません。だから、鳴門市の対岸の淡路島北部にある「野島断層」の方がよく知られています。・・・徳島県ではないですが。

それはさておき、「菊花石」で有名な根尾谷(ねおだに)は大垣市の北に位置します。私鉄の終点辺りがそこで、中心街から40kmくらい。車で1時間というところです。そして、もう1つ有名なのが地震で生じた断層です。

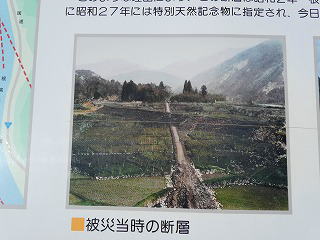

1891年10月28日の早朝、M8.0の濃尾地震がこの根尾谷で発生しました。明治24年のことです。断層は垂直方向に最大6mもずれ、山の斜面がごっそり落ちて丸裸になった場所もありました。南側の沖積平野にある岐阜市・大垣市周辺で被害が大きく、倒壊や消失で半数の家屋を失い、多くの死傷者がでました。

樽見鉄道の水鳥駅近くで、そのズレた断層を見ることができます。確かにこれはすごい!本当に6mズレています。世界最大規模の内陸型直下地震と言われる訳です。

1995年1月17日の早朝、阪神淡路大震災が起こりました。M7.9でした。このときできたのが野島断層です。2ヶ月後の3月11日に私自身で現地調査をしました。震源地に近い北淡のズレた山道と、少し南の田んぼのあぜ道で計測すると、水平方向に225cm、垂直方向に80cmズレていました。

それに比べると濃尾地震がどれだけ大きかったかがわかります。

野外の断層を見に行きました。被災当時の写真を見ると、道が完全に寸断されて向こう側全体が隆起しているのがわかります。ものすごいエネルギーです。これでは木造家屋もひとたまりもないでしょう。今もまるで土手のように断層が残っています。なんと言って良いのやら、形容しようがありませんでした。

ちなみに、2011年3月11日には東北大震災が発生しています。何かの因縁でしょうか。

|

|

|

2023年3月15日(水)

化石館の化石たち

金生山の石灰岩層から様々な化石を産出します。特に有名なのがフズリナで、学校の教材として業者が大量にストックしています。灰色の石灰岩中に白い斑点のようなものがそれです。いくつかを比較すると大きさや形状が異なるので、数種類のフズリナがあるようです。

ここには地元で就職しているK君に案内してもらいました。K君は熱心な岩石収集家ですが、専門は鉱物の方で化石はそこそこだそうです。しかし、石灰岩の間に化石が含まれるのをいち早く見つけるのも彼であるし、方解石と共存する金属鉱物を見つけたのも彼です。どちらにせよ強い味方が現れました!

駐車場から続く道に石灰岩が敷き詰められています。よく見ると化石があります。フズリナ以外にもシカマイアやウミユリ、ベレロフォンなどが見つかります。館内に入ってまたびっくり!所狭しと化石がびっしり並んでいました。梅花のような棘皮動物とか、漬物石にされていたオウムガイとか、なかなか目にすることのない珍品がずらっとありました。

階下(実はこちらが一階)に行くと、岩石や鉱物がありました。どちらかと言えば、私の興味はこちらにあります。赤い鉱脈が走っている石灰岩がありました。辰砂ではなさそうですが、一体なんでしょう?展示棚の下には爆破された鍾乳石が転がっていました。

方解石もありました。犬牙状結晶が大きいです。透明感のあるきれいな結晶もあります。さすがは石灰の山です。石灰岩が形成された後に、金属を含む熱水が浸入して別の鉱物が生成しています。スカルンといって、金属鉱物や柘榴石などが見られます。

帰りに、地元の化石愛好家が作った冊子を購入しました。いろいろと面白いことが書かれていました。貴重な資料をずっと保存して後世に伝えていく。その姿勢に共感を覚えました。

|

|

|

2023年3月14日(火)

大垣市街を歩く

大垣駅前で泊まりました。晩飯がてらに散策です。大通りの両脇に商店街があります。しかし、シャッターが目立っていました。今は日本全国どこでも見られる光景です(ハァ~)。さらに進むと路地裏に城門がありました。

門をくぐると天守閣が現れました。大垣城です。余り大きくはないですが、全体的な白さは姫路城を思い出します。夕方遅かったので入場はできませんでした。

お稲荷さんの赤い鳥居を目にしながら、今夜の食事処を探しました。これはと思える店が見つかりません。仕方なく駅までとって返し、適当な店に入りました。後は寝るだけなので、がっつりと食べました。

|

|

|

2023年3月13日(月)

赤坂の宿

早朝の金生山近くです。遠目に山が見えます。ここは美濃赤坂駅から徒歩8分くらいの場所で、狭い道とさらに細い路地が入り組んでいます。通る車も過ぎゆく人もおらず、静かな朝を迎えています。

ここはかつての中山道の宿の1つでした。尾張や美濃に近いので、往来する旅人も多かったでしょう。古い家並みが軒を連ねています。細い路地をのぞき込むと、まるでタイムスリップしたかのよう・・・。脚絆や傘を身にまとった江戸時代の旅人が現れそうです。

当時の船着き場を再現していました。ここから揖斐川に出てさらに木曽川や長良川に通じます。人や荷物を輸送する拠点の1つとして盛況だったようです。石灯籠の袂から見下ろせば、人足たちが荷物を持って上げ下ろし、船頭が船を行き来させていた様子が目に浮かびます。

高い櫓も復元されていました。今で言うランドマークですね。辺りに誰もいなかったけれど、これを見ながら朝は働きに出て、夕方に疲れて帰って来るのでしょう。

今日も良い天気になりそうです。

|

|

|

2023年3月12日(日)

金生山の石灰鉱業

午後の金生山です。石灰岩の山だからもっと白いかと思っていました。遠目に見るだけでは普通の山です。地図上では、東西2km南北5kmくらいです。採掘前は2つの峰があったそうで、まだ健在な東側の山を虚空蔵(こくぞう)と称します。

虚空蔵山の西斜面を見ていきます。階段状に削り取られた山肌がよく見えます。そして、その石を運び出す搬出路や石を集積している貯鉱所なども。煙が上がっているのはボイラーでも炊いているからでしょうか。

山の下から見上げると、電波塔や電柱が並んでいます。周囲から削り取っているこの山頂に、いくつかの施設があるからです。将来的にはこれらはどうなるのでしょうか。移転するのか、それともそこだけ採掘せずに残すのか・・・。

今日は平日(!)だったので、ダンプカーなどの往来が激しかったです。金生山をぐるっと取り囲む道のうち、東側と南側は石灰鉱業の施設群が並んでいます。そのため、道路には粉末状になった石灰が至る所にあり、それが舞い上がって視野が白くなるほどです。

車を降りて車体を確認すると、ボンネットやフロントガラス、タイヤのすきまにも白い粉が付着していました。こういうときのために、水を入れたペットボトルを常備しています(桜島が噴火したとき役立ちました!)。

大型ダンプや、2つのタンクを牽引するトラックも走っていました。曲がり角では苦労しそうです。また、石灰を運搬する貨物列車の引き込み線もありました。機関車の後ろに何十というコンテナがつながれています。

この施設群の少し南に美濃赤坂駅があります。東海道本線の支線で、一般乗客が降りる終点になります。そこから分岐しているのが西濃鉄道という貨物線で、乙女坂という駅があります。踏切の向こう側が施設群になります。

南側から東側へ移動しました。乙女坂駅のすぐ東を南北に延びる道を走りました。粉砕した石灰を運ぶタンク車を見送っていると、ちょうど太いパイプの下をくぐっているところでした。この道の上にはコンベアやパイプが何本も通っています。立体的で面白いです。

遠くに雪山が見えます。権現山か花房山でしょうか。どちらも標高が1,100mを超えます。明日は揖斐(いび)川の上流にでも行ってみましょう。

|

|

|

2023年3月11日(土)

金生山遠景

早朝の金生山(きんしょうざん)です。石灰岩の山だからもっと白いかと思っていました。遠目に見るだけでは普通の山です。地図上では、東西2km南北5kmくらいです。採掘前は2つの峰があったそうで、まだ健在な東側の山を虚空蔵(こくぞう)と称します。

虚空蔵山の東斜面を見ていきます。斜面と言ってもほぼ切り立った崖で、頂上にはいくつか建物があります。石灰鉱業の施設群は、それにへばりつくように立ち並んでいます。ちょうど前を通りかかったトラクター目線で見ていきました(笑)。・・・まあこんな感じです。

もう1つの峰だったのか、階段状に採掘された山が見えました。まるでマヤ文明のピラミッドみたいです。よく目をこらすと頂上部に人が立っています。測量したり試料採取をしているようです。私も登ってみたいけれど・・・。

石灰岩は白いイメージがありますが、実際には灰色か黒っぽい色が多いです。不純物のせいでもありますが、純度が高い物でも黒かったりします。表面の光の反射によるからでしょう。塩酸をかけるとどれも発泡して溶けます。

頂上部には鉄や銅などの金属を産出する場所がありました。もちろん今は採掘などしていません。しかし、赤鉄鉱や黄銅鉱などが見られるそうです。

石灰岩層が発達しているとなれば、鍾乳洞があるはずですね。確かめてみると、実際にあるそうです。ところが、それらは鉱業の邪魔ですから発破で爆破されてしまいます。・・・もったいない、鍾乳石の1つでも残してくれたらいいのに、って言うのは外野の私たちの思惑です。ここで働いている人たちにそんなこと言えませんよね。

石灰岩の用途として、品質が良くてきれいな物は石材や加工品に用いられます。しかし、ここの石は鉄鉱石の溶融剤が多いです。鉄鉱石を還元して鉄を取り出す工程は、溶鉱炉の中で行われます。炉の上方から、鉄鉱石とコークス(すす)と石灰岩の粉末を投入します。下方から2,000℃の空気を吹き付けて、鉄鉱石を融かして鉄を得るのです。

鉄鉱石だけだと融点が1,500℃以上なので、それだけの熱エネルギーとその高温に耐えられるだけの炉が必要になります。しかし、石灰岩を加えることで融点が1,200℃くらいまで下がります。高校の化学で習った凝固点降下という性質です。こうしてコスパがとても良くなるのです。

ところが、石灰岩には不純物が含まれます。最もやっかいなのがリンで、これが多いと炉を内側から腐食させてしまいます。このリン分が少ないほど高品質の溶融剤ということです。

幸いにしてここのリン分は少ないそうです。後40年は鉱山が続けられるとのことです。高知県の鳥形山や大分県の津久見はもっと長いそうです。

|

|

|

2023年3月7日(火)

岡山烽火場より臨む

伊吹山から金生山へ行く途中に立ち寄りました。ここはのろしを上げる場所でした。小高い丘になって、軍の動きが見やすいから、また軍からも見えやすいからです。

この地で様々な歴史が生まれました。それらを大切にしていかないといけません。温故知新です。

|

|

|

2023年3月5日(日)

関ヶ原の火薬庫

鍾乳洞に続く脇道の途中に、不思議な坑道が開いていました。まるで防空壕のように見えましたが、これは旧日本陸軍の火薬庫だそうです。本日たまたま解放していたそうで、とてもラッキーでした。

本当に道のすぐ脇にありました。内部は手前だけがいくつかのブロックに分かれていて、奥にだだ広い空間があります。学校の体育館より大きなそれに、大量の火薬を貯蔵していたそうです。それこそ山もろとも吹っ飛ぶくらいの。

古いので壁がかなりボロボロになっていました。立ち入り禁止なのは落盤が起こるかもしれないためか。すぐ近くに検問のための詰め所跡もありました。当時の面影をよく残せていると思いました。

|

|

|

2023年3月4日(土)

関ヶ原の鍾乳洞

関ヶ原の西の外れに鍾乳洞がありました。この辺りも石灰岩層が発達しているので、そういうものが他にもあるかもしれません。そのうち、人が入られるくらい大きいのは稀ですが・・・。

何はともあれ、料金を支払ってここに入洞しました。・・・確かに鍾乳洞ですね。うん、そうだな。自分を納得させながらスタスタ歩きました。行きはほとんどまっすぐに延びていて、後ろを振り返ると入口の明かりがまだ感じられます。つまり余り距離がない?

帰りはくねくねした道が続きました。地底湖ならぬ地底川が流れていて、ニジマスが泳いでいます。養殖ができれば一石二鳥です。そう思っていると出口に着きました。

鍾乳石はいくつかありました。石筍は?わかりにくかった。タイトルは鬼子母神でした。坑道が低いので、入る方は頭を打たないように注意してください。

|

|

|

2023年3月3日(金)

関ヶ原合戦の地その3

名古屋とか静岡とか栃木とかに行くとき、この地域を通ります。一度は高速を降りて、合戦跡地を巡ってみたかった。今回やっとここに来ることができました。

小山を降りて南東へ少し進むと、最後決戦地があります。石碑があるだけで周りは何もない田んぼだけです。この碑を中心とする数百mの範囲で、本当に最後の決戦が行われたのでしょう。やや西軍寄り上り坂になっていますが、障害物もなく乱戦に持ち込まれたようです。

そのまま南東へ移動すると関ヶ原駅があります。そのすぐ北側に東首塚があります。実はここへ来る前の晩に不思議な夢を見ました。砂地のような地面に多くの丸いものが置かれていて、その上を私が高速で走っているというものです。ひょっとして、これは今私がやっていることでしょうか。何だか変な感じです。

最後に、最後陣地跡に来ました。家康の床几跡でした。ここで偉そうにふんぞり返って、大将としての威厳を持って各将に接したのでしょう。記念館の隣にあります。

武将たちの思惑に翻弄されて、望まぬ死を押しつけられた名もわからない大勢の兵士たち。哀れとしか言いようがありません。戦争を肯定する人は、安全な場所から命令するだけです。そのようなやつに利用されるのはゴメンです。

でも私は、戦争を完全否定している訳でもありません。こちらから仕掛けて相手国を侵略するのは許容できませんが、相手国から攻めてきたときこれを迎え撃つのは正当なことと考えています。ロシアに対するウクライナのように・・・。また、国内においても圧政に対する抵抗も私たち弱者の権利と思います。

結局、日常的に争いごととは無縁ではいられない。だから私たちもある程度の武力は必要でしょう。そうしたときにそれをうまく乗り越えるためには、適切な情報収集と自分の能力向上を図るしかないと考えます。

若い人と接する機会が多いので、彼らにはもっとと視野を広げて多くの体験をするように勧めています。余り言い過ぎると小言おじさんになってしまいます(笑)が、自分の利益になるように促すとモチベーションも上がります。

いくつになっても、いつまでも向上心を持ち続けよう。私はそう思っています。

|

|

|

2023年3月2日(木)

関ヶ原合戦の地その2

名古屋とか静岡とか栃木とかに行くとき、この地域を通ります。一度は高速を降りて、合戦跡地を巡ってみたかった。今回やっとここに来ることができました。

開戦地から少し北へ進むと、西軍の石田三成の陣地跡に出ます。少し小高い丘に陣取っていて、上から見ると味方の西軍や敵の東軍の位置取りがわかります。ここは観光客がよく来るのかきれいに整備されていて、さっきの開戦地より広い駐車場も完備しています。

小山の斜面に木の柵が設けられていました。当時の雰囲気がちょっとだけ感じられます。柵の間の道を5分ほど登ると、頂上付近の杉木立にたどり着きます。ここにも石碑が建立されています。ちょっと狭いですが、その当時はここに多くの武将や兵士が行きつ戻りつしていたのでしょう。

展望台から合戦の地を眺めました。南東の方向には山があり、その手前を街道が延びていました。その山のさらに向こう、ここから見えない場所に徳川家康の本陣がありました。さすがはよくわかっているなと妙なところで感心しました。

南東にはさっきの開戦地が見えます。押し寄せてくる敵を見ながら三成がどの思ったのか、今となっては詮無きことでしょう。今の平和な世の中なら、ここで弁当でも広げてのんびりひなたぼっこするのが良いでしょうね。

でもこの平和な時代がいつまで続くだろうか。昨今の世界情勢を見れば、今も激動の時代が続いています。日本も例外でなく、近隣の諸国と諍いが生じています。本当に大国って欲張りですね。小さなことにまで目くじら立てて、自分が有利になるように小国を脅している。もっとも、だからこそ大国になれたのでしょう。

国やマスコミによる情報操作も多いでしょう。

|

|

|

2023年3月1日(水)

関ヶ原合戦の地その1

名古屋とか静岡とか栃木とかに行くとき、この地域を通ります。一度は高速を降りて、合戦跡地を巡ってみたかった。今回やっとここに来ることができました。

関ヶ原ICを降りてまっすぐ行って、左折して国道21号線を少し進むと、西首塚があります。合戦で得た首実検をした後、それらの武将や兵士の首を弔った場所です。何十何百といった首がここに持ち込まれ、これはどこどこの何々というやつだ・・・などと言ってたのでしょう。最初は惨いと思っていても、経験を積むとその感覚が麻痺してくるのはよくあることです。

反時計回りに移動すれば、次に来るのが開戦地です。東軍の武将が抜け駆けして、西軍に戦を仕掛けた場所です。関ヶ原全体から見れば北西部になります。この辺りは一部が耕作地になっていますが、大部分は湿地と野原です。ぬかるんだこの地は進軍するにも不便だったでしょう。おそらく湿地の間のちょっとマシな所を踏み込んで来たと思います。

枯れた野原に朝日が差し込んできました。ここで多くの人たちが命のやりとりをしていたのです。彼らはそのときどのような気持ちで臨んでいたのでしょうか。戦国映画のワンシーンみたいなきれいなものじゃなくて、それこそ血まみれ泥まみれ汚物まみれの目を背けたくなる光景が広がっていたと思います。

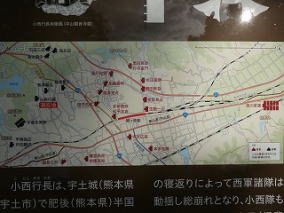

開戦地の石碑の近くにゲートボール場があり、地元のお年寄りがかなり集まって楽しんでいます。それの周りにかつての西軍の陣地が点在していました。小西行長とか宇喜多直家とか・・・、武将名が間違っているかもしれませんが、まあとにかく大勢いたのでしょうね。

400年前の合戦の地ですかた、ここで大勢の人が亡くなっています。もしここに夜に来たら・・・と思ったりしますが、これ以上は触れないでおきましょう。

|

|

|

2022年9月10日(土)

合掌造りの里~菅沼

ずっと昔、講師時代に白川郷には一度来たことがあります。3月になったばかりだったのでちょっと寒かったけれど、地元のどぶろくのおかげで身体が温まりました。それからずっとこの秘境になかなか来られませんでした。白川はすっかり観光地化されて風情がなくなっているらしい。そこで、まだ行っていない越中五箇山を訪ねました。

相倉集落から8km走って、菅沼集落に来ました。9軒の合掌造りの家屋が残っています。駐車場がまだ開いていなかったので、雪洞の少し先の小さな避難場に駐車しました。そこから国道沿いを歩いて15分で、国道直下の集落前に来ました。

まだ時刻は8時前です。さすがに集落のど真ん中をテクテク歩いて散策する度胸はありません。生活の邪魔にならないように外から眺めました。

家屋はだいたい向きが同じです。この谷に朝日が差し込んでくる方向です。それとも季節風を考えて、北西風が戸口から入って来にくいようにしているのでしょう。相倉と同様に4階から5階建てです。・・・私の家よりずっと大きいです。

内部はわかりませんが、白川郷の家屋では上階で蚕(かいこ)を飼ったり、道具や食料をしまったりしていました。囲炉裏で煤けて真っ黒になった天井が印象的でした。機会があれば見てみたいです。

帰りに白川郷にも立ち寄りました。けれど結局のところ行きませんでした。料金が高かったからです。それに一度は行ったことがあるのと、観光化され過ぎているので興ざめでした。当時、萩町で唯一の旅館(他は民宿だった)に泊まりましたが、あの細かった道が広くなって、しかも対岸に橋が架かりトンネルまで掘られていました。時代の移り変わりとは激しいものです。

まあ観光化されても伝統文化が生き残るのであれば許容しますが、何とも複雑な心境です。また、道の駅にパンフが置いていなかったのは残念でした。今回の旅はいろいろと考えさせられることが多かったです。では、庄川を渡って帰途に就きましょう。

|

|

|

2022年9月9日(金)

合掌造りの里~相倉

ずっと昔、講師時代に白川郷には一度来たことがあります。3月になったばかりだったのでちょっと寒かったけれど、地元のどぶろくのおかげで身体が温まりました。それからずっとこの秘境になかなか来られませんでした。白川はすっかり観光地化されて風情がなくなっているらしい。そこで、まだ行っていない越中五箇山を訪ねました。

福光ICから国道304号線に降り、五箇山トンネルを目指します。途中で展望台があったので、城端の街並みを見ながらコーヒーを飲みました。朝目覚めたのが4時半で、そのまま起きて準備して5時過ぎにはチェックアウトしていました。まだ眠たいですが、朝のひんやりとした空気で少しずつ覚醒してきたようです。

五箇山トンネルをくぐって、ICから20kmで1つめの集落に到着です。相倉集落は国道沿いにあって、くねくねした急な坂道の途中から脇道に入ります。杉林を抜けると広い駐車場がありました。駐車場代の代わりに寄付金を箱に入れて、ようやく散策開始です。

この地区は生活圏であり、観光地化されていないため地元の迷惑にならないようにします。朝の6時過ぎだったので、まだ地元の方の姿がありません。マスクをしてカメラを抱えて通りを歩いて行きました。

どこかのパンフで見た光景がありました。家屋と向日葵(ひまわり)です。とても様になっています。また、通りに立ち並ぶ様も絶景です。この地区には20戸の合掌造りの家屋があります。2つほど古びて廃屋みたいになっていましたが、昔ながらの光景に懐かしさがこみ上げてきます。

かやぶき屋根を観察しました。まだ明るい色の屋根は新しいもので、年月が経つと黒ずんできます。大体15~20年で屋根を葺き替えます。地元民だけでは無理なので、ボランティアを募って一気に積み上げるそうです。

屋根の萱が苔むしていました。でも内部まで傷んでいる訳ではありません。萱を重ねることで、雨水が表面を伝わり内部には浸透しないのです。また、急勾配の屋根は豪雪地帯ならではのもので、雪が積もりにくく落ちやすくなっています。

以前に、茅葺き屋根は本当に水を浸透させないのか、ストローと比較して実験していました。ストローは水をはじくため何本も積み重ねたら大丈夫・・・と思っていたら、水が下に滴り落ちてきました。はじかれた水がストローのすき間を伝わって、そのまま落ちてきたのです。ゆえに、適度な摩擦を持って水をある程度染み込ませるような素材でないとダメだった訳です。

きれいに整地された水田がありました。・・・これは観光客向けでしょうね。でも確かにこの風景に溶け込んでいます。ちょうど地元の方が出てきて、畑仕事をされていました。また、庭の花壇も整備されて朝顔や芙蓉(ふよう)など季節の花が咲いていました。

これらの集落を維持するのは大変です。法律で縛られているので勝手に改修工事もできないし、景観を損なう行為は即アウトです。年に一週間くらいなら住んでも良いですが、ずっとここで暮らすとなると引いてしまうでしょう。難しい問題を抱えています。それでも勝手なことを言えば、古来よりの日本の伝統文化だから、いつまでも何とか保存していきたいです。

徳島県の祖谷地方も秘境と呼ばれていました。でも広い道ができて交通の便が良くなり、秘境感がなくなりました。地元民としてはそれはそれで構わないですが、西祖谷の景観を損ねるあの大きな駐車場はちょっとどうかと思いました。集客への影響はどうなのでしょうか。

当時は地元を二分してかなりもめましたが、結局造られてしまいました。風情のある祖谷の谷川の真ん中に、コンクリの巨大な人工物を建てて、まったく景観にマッチしていません。有料駐車場で高いから、観光に訪れた人はすぐ前の安い駐車場に先に停めてしまいます。

かずら橋を何度も渡りたければ、さらに奥にある東祖谷の二重かずら橋がお勧めです。川からの高さは低いけれど2回以上渡れるし、無骨な人工物がないため自然に近い中で楽しめました。

|

|

|

2022年9月8日(木)

富山のブラックラーメン

今回の帰りは日本海からです。県境から50km走ると潮の香りがしてきました。途中のSAにはほとんど人が居ません。有名な高原があるからもっと賑わっていると思っていました。何か拍子抜け。

黒い醤油の色合いから名付けられたそうです。鱒の押し寿司も付いています。ラーメンと寿司の組み合わせはどうかと思いましたが、難なく腹に収まりました。

宿泊した稲荷ずしの温泉が良かった。海に近かったから塩泉かと思ったら炭酸泉だった。肌に細かな泡が纏わり付いてきました。ちなみに、温泉は沿線にありました(シャレじゃないよ。)。

|

|

2022年9月4日(日)

野尻湖の月と星

新潟との県境に近い長野県最北端に、野尻湖というまあまあ大きな湖があります。遊覧船があったり、ボートやカヌーなどのレジャーで賑わっていました。でも私には関係ありません。目的はただ一つですから。

野尻湖PAに立ち寄ったとき、ナウマン象の像を見つけました(シャレじゃないよ。)。耳が小さく牙が長く、まるで毛のないマンモスです。こんな動物がここに生息していたのですね。興味が湧いて博物館を訪ねることにしました。

ICを降りて10分走ると、湖畔近くにこぢんまりとした建物がありました。夕方に近かったので余り人が居ませんでしたが、混雑していなくて良かったです。受付で記帳して1階から3階まで見ていきました。

発掘されたゾウの臼歯などがたくさん展示されていました。私が持っているバルト海のマンモスとそっくりです。また、徳島県立博物館収蔵の鳴門海峡のゾウとも似ていました。しかし、これだけ集めて並べると壮観です。

有名な「月と星」がありました。発掘時に展示と同様の配置で見つかったとあります。ナウマンゾウの牙を三日月に、オオツノジカの角を星に見立ててそのように呼称されています。まるでどこかの国旗みたいに見事です。

発掘現場近くに来ました。桟橋がいくつもあって湖遊びが盛んです。一方で、廃業した観光施設が目立ち寂れた雰囲気を醸し出しています。夏場はまだマシですが、冬場は人通りが少なくなるそうです。何とも言えない気持ちになり、早々にここから立ち去りました。

|

|

|

2022年8月24日(水)

志賀高原○十年ぶり(2)

幸いにして骨は折れていませんでした。たぶん?しかし、スキーはもう無理です。まだ、たったの2回しか滑っていません。初日で早々と戦線離脱となりました。仕方がないので、地獄谷の温泉ザルを見に行きました。びっこ引いても歩けるからです。

そんなことを思い出しながら、高原の案内所に来ました。ここから奥志賀のスキー場へリフトで移動できます。当時はこのような手段がなくて、雪道をひいこら言いながら移動したものです。今となってはどのスキー場だったか思い出せません。

それにしても緑が濃いです。どっちを見てもむせかえるくらいにフィトンチッドが出ている感じがします。この中で1ヶ月くらい過ごせたらどうなるでしょう。面白そうです。

湿原ばかりと思ったら池もたくさんありました。周囲には遊歩道が整備されています。湖畔の温泉で数日くつろぐのも良いでしょう。それは次回のお楽しみです。

|

|

|

2022年8月23日(火)

志賀高原○十年ぶり(1)

若かりし頃、豪雪の中でスキーをしたのがここ志賀高原でした。友人たちに連れられて場所もわからずやって来ました。ところが、開始早々にアクシデント発生!左斜めから私の進行方向に入ってきた小学生の一団あり。それを避けるため無理な方向転換をすると、左足がポキッとイヤな音を立てました。

・・・という余り良い思い出のない場所です。というか、志賀高原の位置すら覚えていませんでした。たまたま群馬から長野に移動する行程を検証していたら、ここの地名が載っていたのを見つけただけ。じゃあ、立ち寄ってみよう。

横手山から下りてすぐに湿原を見つけました。鴇草(トキソウ)で有名な徳島の黒沢湿原より広いです。普段ならこのシーズンには遊歩道を散策するハイカーがいるはずですが、今日は誰にも会いません。ほぼ貸し切り状態のようです。

やや強い夏の日差しに、植物の緑色が映えます。明るくて新鮮な色合いは見る者をホッとさせます。黄色や赤紫の花が咲いています。チョウやハチが盛んに飛び交っていました。ジワッと汗が染み出てきます。標高は1800mくらいですが、やっぱり熱いです。

|

|

|

2022年7月18日(月)

特上の鰻重

帰りはいつも浜松です。ここの鰻を食すのもこの夏3回目。ついに高級品のお出ましです。

蒲焼きを熱い白飯の上に載せて、一気にかき込んで食べると美味いです。そこで王道とも言えるうな重を頼んでみました。カウンターで言われたのは、中国産が良いのかそれとも浜名湖産にするのか?

味の違いはわかりませんが、問題は値段が2倍も違うこと。3人分支払うと万札でも足りません。しかし、そこは旅先の太っ腹な気持ちが出てきて、浜名湖を即注文!そして、あっという間に食べてしまいました。お土産はうなパイです。

|

|

2022年7月17日(日)

硫黄の山の温泉を行く(3)

前から来てみたかった万座温泉を訪ねてみました。平日だったことやコロナ渦で観光客がまだ戻っていないため、温泉客も少なく鄙びた感じのレトロな温泉宿です。自由度が高くのんびりと観光できました。

昨晩は真っ暗な広場から、満天の星々を眺めました。天の川が真っ白でミルキーウェイのとおりです。懐中電灯がなければ、鼻をつままれてもわかりません。しかし、しばらくすると目が慣れてきて、足元の小石くらいはわかるようになりました。

翌朝、スキー場近くの遊歩道へ行きました。三連休なのに観光客は少なかったです。草津でも見た湯畑(ゆばたけ)がありました。やや黄色く白く濁っています。硫化水素の臭気が漂っていました。これを源泉にしているホテルもあります。

しばらく歩くと「クマ出没に付き立ち入り禁止」の看板がありました。宿泊先からわずか200mの地点です。・・・ということは、昨晩は真っ暗の中でクマのテリトリーに入っていた?後からちょっとゾワッとしてきました。

硫黄の塊がないか探しましたが、まったく見つかりませんでした。この近くの硫黄鉱山の物を持っているので、ちょっと期待していましたが残念でした。次回があれば挑戦したいです。

ではこれから徳島まで帰還します。距離600km、所要時間は9時間の予定です。

|

|

|

2022年7月16日(土)

硫黄の山の温泉を行く(2)

前から来てみたかった万座温泉を訪ねてみました。平日だったことやコロナ渦で観光客がまだ戻っていないため、温泉客も少なく鄙びた感じのレトロな温泉宿です。自由度が高くのんびりと観光できました。

さて、宿泊したのは昭和の風情が感じられるひなびた温泉です。霊薬としても有名なサルノコシカケを熱湯の湧出口に浸けており、そこから染み出るエキスが様々な効能をもたらすそうです。

食事会場に大きなサルノコシカケがありました。ご覧の通り、きわめてデカイ!!何という大きさでしょうか。山歩きの最中に採ってきた物を玄関に飾っていますが、せいぜい手のひらサイズくらい。しかし、これはその百倍近い体積があるでしょう。館内を見渡すと、他にもいくつか飾られていました。熊の毛皮もありました。野性味溢れる趣です。

夕食は囲炉裏でキノコ鍋でした。さすがにサルノコシカケはありませんが、ヒラタケ・マイタケ・シイタケ・エノキタケなどが入っていました。薄味ですが、その分だけ素材本来の味が出て美味かったです。

ここは冬になるとスキー場になります。豪雪地帯であり一晩で1m以上積もることもあります。そのため雪かきが間に合わないと、屋根がひん曲がってしまうこともあります。宿泊と別棟の湯治場がそれでした。

夜はゆっくりと湯治です。白く濁った硫黄泉にエキスが含まれて、何だかぽかぽかしてきました。気温は20℃を下回り、湯上がりでもあまり汗が出ません。虫が浮いているのが気になるけれど、昭和レトロはこんなものでしょう。

|

|

|

2022年7月15日(金)

硫黄の山の温泉を行く(1)

前から来てみたかった万座温泉を訪ねてみました。平日だったことやコロナ渦で観光客がまだ戻っていないため、温泉客も少なく鄙びた感じのレトロな温泉宿です。自由度が高くのんびりと観光できました。

有料道路を走って行くと万座山の麓に着きます。森林限界と硫黄の煙のせいで、大きな木が生えていません。卵の腐ったような硫化水素の臭いがします。山肌がえぐられてできた沢から白い蒸気が立ち上ります。よく見ると、岩の表面が黄色くなっていました。

鉄さびのような褐色の岩石も多いです。おそらくこれは褐鉄鉱でしょう。私が所有している古い時代の鉱物標本に似たような石があります。採集を控えるように書いてあったので、写真に撮るだけにしました。

万座温泉は標高1700~1800m付近にあって、かなり高所の温泉街です。「街」と付けましたが、建物同士はかなり距離があり、木の少ない台地に点在しているといった感じです。歓楽街もないため寂しい場所ですが、自然豊かで温泉の質も良好でした。

熱湯が流出している噴出口には、黄色い硫黄の結晶が見られるそうです。しかし、最近は活動が活発なので近寄ることができません。その写真も撮りたかったのでとても残念でした。

|

|

|

2022年6月8日(水)

味噌カツ定食

名神のSAで食べました。ここの名物らしいです。ボリュームたっぷりで、脂の乗りもちょうどくらい。くどくもしつこさもなく美味しかった。地元で食べたのは大したことなかったけれど、やっぱり本場のは美味い。

これを食べると満足して眠くなるはずだから、そのままSAで休憩するつもりでした。ところが、何だかパワーが沸いてきて、眠くなるどころか目が冴えてパワー全開になっていました。居眠り運転は勘弁ですが、何とここからほぼノンストップで一気に帰りました。

|

|

2022年6月7日(火)

中山道の宿場町を行く(6)

一度は来てみたかった馬籠(まごめ)宿と妻籠(つまご)宿を訪ねてみました。平日だったことやコロナ渦で観光客がまだ戻っていないため、通り道はかなりすいていました。おかげで、人ごみにもまれずに済みました。江戸時代から昭和にかけて、レトロな雰囲気が漂っています。

観光客が歩く本道より一筋ずれた道が、かつての街道でした。確かに道が狭く大勢が歩けるようではないです。段差が多いので、大八車などの荷運びは大変だったでしょう。一方で、川の傍だから船による輸送ができたと思われます。

番屋の跡は草地でした。ここにそれがあったそうです。取り締まりの侍たちが詰めていたのかな?囲炉裏の向こうは緑でした。何だか山村民宿を訪ねたようで懐かしいです。更に奥には「鯉岩」がありました。言われてみれば確かにコイです。尾っぽの方が欠けていますが、地震か何かで崩れたようです。その裏も見てみましたが、特に何もありませんでした。

帰りは国道19号線に出て、木曽川に沿ってしばらく走りました。疲れが出てきたので、道の駅を冷やかしながらのんびり行きます。東山魁夷の版画展や地元の食材店など、道草しながらの行程は楽しいです。しばし浮き世からトリップした今回のトリップでした。

|

|

|

2022年6月6日(月)

中山道の宿場町を行く(5)

一度は来てみたかった馬籠(まごめ)宿と妻籠(つまご)宿を訪ねてみました。平日だったことやコロナ渦で観光客がまだ戻っていないため、通り道はかなりすいていました。おかげで、人ごみにもまれずに済みました。江戸時代から昭和にかけて、レトロな雰囲気が漂っています。

妻籠集落の道を歩いていると、江戸時代にタイムスリップした気分です。昔の人も同じような光景を見ていたのでしょうか・・・。

旅籠(はたご)に使われていた家を覗いてみました。昔の旅人が宿泊した場所です。宿泊費の安い方は板張りで、高い方は畳部屋でした。煤けた囲炉裏があって、旅人各自で多少の煮炊きができたようです。しかし、布団とかはないので本当に雨よけ程度でしかなかったでしょう。

ある古民家に皐月人形が飾られていました。・・・大群です。ひな人形を大量に飾る企画があるのだから、こんなのも一興でしょう。殿様の大名行列もありました。

お土産に赤いウチワを買いました。馬籠バージョンと妻籠バージョンでおそろいです。耳かきも探しましたが、馬籠・妻籠って強調したここでしか売ってないような物はありませんでした。ちょっと残念です。

それにしても妻籠宿は川沿いにあるんですね。最近の雨で水量があります。ホタルの時期はもうすぐです。

|

|

|

2022年6月3日(金)

中山道の宿場町を行く(4)

一度は来てみたかった馬籠(まごめ)宿と妻籠(つまご)宿を訪ねてみました。平日だったことやコロナ渦で観光客がまだ戻っていないため、通り道はかなりすいていました。おかげで、人ごみにもまれずに済みました。江戸時代から昭和にかけて、レトロな雰囲気が漂っています。

中山道の途中にある滝です。男滝・女滝と言いますが、どちらがどっちかわかりません。落差は10m内外です。流水で岩肌がすっかり磨かれて、滑らかに水が落ちています。駐車場から滝まで遊歩道が整備されていましたが、それも中山道の一部のようです。木製の橋だったので、私の体重を支えられるか不安でした(笑)。案内標識がにぎやかです。

|

|

|

2022年6月2日(木)

中山道の宿場町を行く(3)

一度は来てみたかった馬籠(まごめ)宿と妻籠(つまご)宿を訪ねてみました。平日だったことやコロナ渦で観光客がまだ戻っていないため、通り道はかなりすいていました。おかげで、人ごみにもまれずに済みました。江戸時代から昭和にかけて、レトロな雰囲気が漂っています。

馬籠宿から県道を通り、馬籠峠を越えることにしました。途中で山歩きの団体さん御一行に会いました。さっきまで中山道を歩いていたようです。そして、間もなく峠の茶屋に着きました。ここからはどちらの宿へも下り坂です。妻籠へ向けて石畳が続いていました。当時の旅人はここで一服して、お茶や団子を食べたのだろうか。

道は杉林の中に続いています。見ていると、他の団体やカップル、親子連れなどが次々通って行きました。すっかり整備されて平坦で歩きやすいです。熊野古道だったら木の根っこや出っ張った丸石などで歩きにくいですが・・・。

さて、ほんの僅かですが中山道を楽しみました。次は、馬籠から妻籠まで徒歩で縦断してみたいです。

|

|

|

2022年5月31日(火)

中山道の宿場町を行く(2)

一度は来てみたかった馬籠(まごめ)宿と妻籠(つまご)宿を訪ねてみました。平日だったことやコロナ渦で観光客がまだ戻っていないため、通り道はかなりすいていました。おかげで、人ごみにもまれずに済みました。江戸時代から昭和にかけて、レトロな雰囲気が漂っています。

集落の途中から恵那山が見えました。標高2191mで、それを掠めるように恵那山トンネルが抜けています。さっき走ってきたばかりでかなり長かったです。天気がどんよりと曇っており、今にも雨が降り出しそうです。

道幅は狭くて車一台ちょっとくらい。普段は通行禁止になっています。上の駐車場に着きました。さっき登ってきた集落を見下ろせます。集落は南西から北東に延びて、歩くのは中央を貫く1kmくらい。側溝には清水が流れて、きれいな水草や苔が生えていました。一部の水路では木製の樋を用いて、背丈くらいの高さまで水を引き込んでいました。

さて、これから再び下まで降ります。ついに雨が降り出しました。あいにく笠は置いてきたので、「春雨や、濡れて参ろう」的な感じになりました。それでもお土産を物色する気持ちだけは残っているので、我ながら大したものです。

薬屋で痛み止めの錠剤を買いました。隣県の富山が発祥らしく、うちにやって来る置き薬屋がよく持ってきます。富山の薬売りとして有名です。それはさておき、中くらいの量を2つ入手しました。消化不良とか腹痛全般によく効くので、うちではとても重宝しています。本当はそこに電話すれば送ってもらえますが、こういう場所で直に買うのも乙な物です。

今夜の宿は気にしないで済むので、この新鮮な空気を十分味わいましょう。

|

|

|

2022年5月30日(月)

中山道の宿場町を行く(1)

一度は来てみたかった馬籠(まごめ)宿と妻籠(つまご)宿を訪ねてみました。平日だったことやコロナ渦で観光客がまだ戻っていないため、通り道はかなりすいていました。おかげで、人ごみにもまれずに済みました。江戸時代から昭和にかけてレトロな雰囲気が漂っています。

無料の駐車場からすぐ前が宿場町の入口でした。朝早かったので、まだ案内所が開いていません。石畳の道は滑りやすそうです。太い柱や梁と白壁と、それから格子戸に小屋根のアクセントなど、なかなか好みの風景でした。

こちらは下の駐車場だったので、両脇の家を見ながら登っていきました。勾配はかなりあり、ちょっと体力が必要です。シンボル的な樹木の下をくぐると、道はゆるやかにカーブしながら水車の前を通ります。旅館と土産物屋、喫茶などが混在する中をゆっくりと進みました。

小さな土産物屋を覗きました。古民家の博物館的なこともしているようです。大きな味噌樽や急角度の階段などがありました。部屋から外を覗くと明るくて、道を歩く様子がよくわかります。こんな感じで客引きをしていたのかな?当時の旅人たちが今にも現れそうでした。坂道はまだまだ続きます・・・。

|

|

|

2022年5月25日(水)

アルプスに挟まれた街(3)

駒ヶ根で泊まりました。東に赤石山脈、すぐ間近に木曽山脈が南北に走り、2つの高山帯に挟まれた細長い台地みたいです。中央部を流れる天竜川に向けて、勾配がゆるやかに下っていっています。

仕方なく車で行けるところまで行きました。木曽山脈から流れ出る太田切川は、土砂が多くて川原が露出していました。花崗岩のような丸い石がたくさんあり、川の水は青くて冷たかったです。

他にも、九州や関東から来た人が同じような写真を撮っていました。今回はここまで来るので精一杯でした。

こぶし大の丸っこくなった花崗岩を拾いました。今は風呂場で、かかとの角質層を取るための磨き石になっています。これけっこう重宝しています。

|

|

|

2022年5月24日(火)

アルプスに挟まれた街(2)

駒ヶ根で泊まりました。東に赤石山脈、すぐ間近に木曽山脈が南北に走り、2つの高山帯に挟まれた細長い台地みたいです。中央部を流れる天竜川に向けて、勾配がゆるやかに下っていっています。

田植え前の水田がありました。水鏡のようにきれいです。しばらく見ていて気が付きました。中央アルプスが映っていることに・・・。駒ヶ岳・檜尾岳・空木岳など3000m近い山が並んでいます。まだかなり雪が残っていて、山頂付近は冬衣装が必要です。

もちろん準備は怠りなく、気合いも十分でした。・・・しかし、天候が見方をしてくれなく今回は見合わせました。

|

|

|

2022年5月23日(月)

アルプスに挟まれた街(1)

駒ヶ根で泊まりました。東に赤石山脈、すぐ間近に木曽山脈が南北に走り、2つの高山帯に挟まれた細長い台地みたいです。中央部を流れる天竜川に向けて、勾配がゆるやかに下っていっています。

駒ヶ岳・仙丈ヶ岳・北岳など名だたる高山がひしめき合っています。向こうは南アルプスでした。金の鉱脈や鉱床があるそうです。

地図を見れば2つの山脈に挟まれて狭いように思いましたが、実際に訪れてみるとかなり幅があるようです。平坦部に沿って北から南へ町が連なり、独特の気候や雰囲気があります。もっともそれを言うなら、うちの地方もそうですから何とも言えません。

さて、本日はあいにくと雨の予報です。両側の山脈に雲がかかってきました。残念ですが、登山はあきらめます。

|

|

|

2022年5月22日(日)

月の里OBASUTE

上信越自動車道から中央道に入りました。日が暮れて夕方から夜になろうとする時間帯、逢魔が時でした。既に200km超を無休で運転しているので、ここらが気力体力の限界です。適当なSAかPAで休もうと考えていると、ちょっと物騒な名称が目に付きました。

「姥捨(うばすて)」かと思ったら、「姨捨(おばすて)」でした。否、どっちの名称でも突っ込みどころ満載です!古典を紐解くと姨捨にまつわる話が載っています。嫁にそそのかされて、本当の親子のように暮らしてきた姨を高い山の上に棄ててきてしまった。それを後から反省して、再び姨を迎えに行ったという内容です。悲しくて残酷な物語でした。

眼下に千曲川が見えます。血熊がワッ・・・ではありません。南東から流れてきた川がここでカーブして、北東に向きを変えます。そして、新潟県に入ると「信濃川」という名称に変わるのです。流石は日本最大の川です。感動しました。

さて、お腹もふくれたので先を急ぐことにしました。眠たくなる前に・・・。月見の代わりに月見ラーメンでした。もちろんライス付きです。

|

|

|

2022年5月20日(金)

古くなった東名高速

新東名から接続道路を通り、東名高速道路に入りました。入った途端に道路の異変を感知!何だかくねくねデコボコしている感じです。また、妙に道路の幅が狭くて走りにくい。何しろここを走るのは○十年ぶりだから、その間に工事をしたでしょうが足元のふらつき方がハンパない。違和感ありまくりでした。

また、深夜のトラックが多いのは当たり前ですが、あれだけ密集して走られるとまるで大きな塊が動いているようでした。仕方なく目的地を目前にしてちょっと休憩。ランドマーク的な観覧車が目を引きます。前はこんなのなかったのに・・・。時間の進みは思いがけない出来事を起こします。

海岸線に沿って、市街地の夜景が見えました。あれは沼津市辺りでしょうか。走る車のライトがつながって、国道の道筋がよくわかります。さて、本日の宿舎まであと少し。今夜はちょっと寝てまた早朝に出発です。

|

|

|

2022年5月19日(木)

鰻のひつまぶし

新東名のSAで食べました。ここの名物らしいです。白身でほくほくしていて、脂の乗りもちょうどくらい。くどくもしつこさもなく美味しかった。

惜しむらくは一杯しか食べられなかったこと。高かったから?確かにそこそこの値段はしたけれど払えないほどじゃない。理由は・・・眠たくなるから。まだこの先も運転せにゃいかん。居眠り運転は勘弁です。次は心置きなく、せめて二杯は食べたいです。

ん?前回と同じ文言だって?感想は同じだよ。

|

|

2022年4月29日(金)

鰻の卵とじ

新東名のSAで食べました。ここの名物らしいです。白身でほくほくしていて、脂の乗りもちょうどくらい。くどくもしつこさもなく美味しかった。

惜しむらくは一杯しか食べられなかったこと。高かったから?確かにそこそこの値段はしたけれど払えないほどじゃない。理由は・・・眠たくなるから。まだこの先も運転せにゃいかん。居眠り運転は勘弁です。次は心置きなく、せめて二杯は食べたいです。

|

|

2019年5月1日(水)

ヒスイの旅6・・・ラベンダーヒスイ海岸

ウミユリの化石を見つけたとき、余りの大きさに見なかったことにしようと思いました(笑)。しかし、同行のK氏が是非持ち帰るべきだと後押ししてくれたので、推定20kg超の石を15m上まで持ち上げました。他の人も手伝ってくれて、何とかトランクに収まりました。

次にこれをどうするかです。自宅の庭に転がすだけでは勿体ない。ミュージアムに寄贈するか。少し悩んだ末、一部をカッターで切り取り自分たちの記念品にして、残りの大部分を徳島県立博物館に寄贈することにしました。

最終日はまた海岸です。ラベンダーヒスイを回って、時間があれば青海川や市振にも行くことにしました。ラベンダーと言えば鳥取県若桜(わかさ)が有名ですが、ここの海岸でも同じような薄い紫色バージョンが見られます。午前遅くだったので車がいっぱいでした。

誰かが落としていった石があちこちに残っています。これだけたくさんの人がいるのに、果たしてどれだけの人がヒスイを見つけられるでしょう。鉱物や岩石の組み合わせ方で言えば、100種類以上の石があります。高知県桂浜の五色石みたいです。丸まっていて花壇の周りの飾り石に最適です。でもヒスイはありませんでした。

徳島から500km以上あり、車で7時間かかりました。再々来られませんが、機会があればまたチャレンジしたいです。

|

|

|

2019年4月30日(火)

ヒスイの旅5・・・ウミユリの化石

ヒスイ探しも疲れてきました。採れない石採りほど精神的にまいることはありません。車を運転しているM氏はもっと疲れているはずです。私たちは車窓から川原を見つめて、降りられそうなポイントを探します。地図も参考にします。

ヒスイ峡から下流へしばらく走ったところで、川面まで降りました。ヒスイ輝石のような岩を見かけたからです。しかし、すぐにそれは間違いだとわかりました。ついでにそのまま採集活動です。

岸からジャンプして川の中州に降りました。上手にダムはないはずですが、急な増水にも注意して水面下の石も観察しました。気温は上がらず水温も低いため肌寒いです。濡れた石は乾いているときと見た目が違います。慎重に見ていきました。

しばらくして次の中州へ移動しました。緑色の石はほとんどなく、白いヒスイも見当たりません。小さい石ばかり気を取られると、ひょっとしてあるかもしれない大きい石を見過ごします。・・・とそんなことを思ってると、白でもなく緑でもない大きい石が目に入りました。

節のような管状構造。輪切りにした形状。そういったものが突然に現れました。これはまさか?徳島では阿南市でよく見ている構造体です。ペルム紀のウミユリの化石でした。日本列島がまだ東西に分かれていた時代、ここは比較的浅い海底でした。そこに火山活動が起こり、陸地ができて日本がくっついたそうです。その時代の生物でした。

|

|

|

2019年4月29日(月)

ヒスイの旅4・・・姫川薬石と梅林石

JR大糸線が通る姫川の合流点です。長野へ向かう汽車(ディーゼル機関車)がときどき通過します。ローカル線での長閑な旅もよいものです。

このポイントにも朝から多くの人影が見られました。目的はヒスイと姫川薬石です。黄褐色でツブツブのある石らしくて、先行者がいくつか積み上げて放置していました。質が良くなかったからでしょうか。私も2個ほど拾いました。

ところが、それらの石は薬石ではありません。ネットにも出ていましたが、似ているけど全く別物です。偽物を高値で売っている者がいるので、注意喚起のため載せていました。その正体は流紋岩のようです。ヒスイともよく混同されています。

かんらん石を含む蛇紋岩もありました。滑りやすいので歩くときは要注意です。梅林石みたいな物もありました。10種類以上の岩石が見られたので面白かったです。ヒスイはないけれど・・・。

雪解け水を含んで濁流になっています。川の側にいると近くで声を掛けられても聞こえない。水力発電所はフル回転でしょう。太いパイプが走っていました。雰囲気の怪しそうな店がありました。ヒスイって書いています。どんな物を売っているかちょっと興味がありましたが、時間がないので立ち寄りませんでした。

なお、姫川薬石についてはよく調べてから購入してください。偽物に注意です!

|

|

|

2019年4月28日(日)

ヒスイの旅3・・・高浪池と姫川上流

再び雪が降ってきました。高浪池レストハウスの方によると、今年はちょっと異常気象だそうで積雪が見られます。姫川からここへ登ってくる途中の道も真っ白だったりして、ドライバーは神経をかなり使いました。これは本当に想定外でした。

雨はずっと降っているけど氷雨と呼べるくらい冷たい。池の魚たちも寒かろう。ここでは3mくらいもある巨大魚が目撃されています。それも複数匹。コイ・フナの仲間か、それともサケ・マスかわかりませんが、淡水魚でその大きさは普通ありえません。北海道にいるイトウ(魚偏に鬼)でも最大2mです。ビワコオオナマズがいるはずないし、東南アジアのメコンオオゴイなら3mあるけど、このような寒い地域に住めない。果たして正体は何でしょう?

気温は相変わらず一桁のままでした。さっきまでいた下界では冷たいコーラを飲んでいましたが、ハウスでは熱いコーヒーをもらいました。ついでにうどんも美味かったです。雨はまだ止みそうにありません。

姫川の支流にも立ち寄りました。澄み切った冷たい水が轟々と流れています。青みのある石をいくつか見つけました。ヒスイではなさそうですが、少し割ってみました。後日、ミュージアムで鑑定してもらったけどやはり違っていました。ここでもヒスイは見つけられませんでした。代わりに、食い違い石をゲットしました。フォッサマグナの断層により擦れてできた物です。

|

|

|

2019年4月27日(土)

ヒスイの旅2・・・小滝ヒスイ峡

姫川の上流にあるという小滝ヒスイ峡は、青海川上流の橋立と並ぶヒスイの原産地です。ネット情報を仕入れていましたが、やはり百聞は一見に如かず。ここに直接来てよかったと思いました。

小雨が降っていますが、時折りみぞれが混じります。4月も末というのに、この肌寒さはどうしたことでしょう。カサと上着が必要なくらいでしたが、濡れるのも気にせず車から降りました。小さな駐車場には私たち以外は誰もいません。貸し切り状態でした。

まず、ヒスイが何個か展示している場所へ。監視カメラがあって私たちも撮影されているようです。ここでガツンとハンマーを振り下ろせば、立派な器物損壊になるでしょう。・・・まあ冗談ですが、ここまで来てそんなことしませんよ。白い物や緑の物に触りました。あの独特の肌触りがします。触感って大事ですね。

同行していたM氏が石段を下りて川原に立ちました。小片でもないかと思ったようですが、洗い流されていてまったく見当たらず。もっともそれを拾って持ちかえれば窃盗罪になるでしょう。まあこれも冗談です。

川の更に上流に小さな橋がありました。今日は寒いのと滑るのとで行かれません。また後日、試みることにしましょう。写真だけは充分撮れたので、雨のヒスイ峡を後にしました。

|

|

|

2019年4月26日(金)

ヒスイの旅1・・・富山ヒスイと親不知

突然思い立って、取るものも取りあえず出かけました。天気はあいにくの小雨で、北へ向かうほど雨脚が強くなってきました。それでも福井県三方五湖を過ぎた辺りから徐々に回復して、今は雨が止んでいます。

富山のSAからヒスイ海岸が見えました。私鉄の越中宮崎駅やバンガローが立ち並び、あの松林の向こうに砂浜があるようです。高速を降りて行ってみました。砂浜の長さは4kmくらいで、幅は100mくらい。内陸部は砂ですが、波打ち際は小石というか砂利でした。なお、他の砂浜でも同じ傾向が見られました。

緑色よりも白いヒスイが多いそうなので、それらを中心に探しました。見た目が角ばっていて指に吸い付くような質感のある石。しかし、百個単位で拾って触ってみたものの全く該当なしでした。

続いて親不知(おやしらず)の海岸へ。山が海岸線まで迫ってきているので、国道8号線やJR信越本線、ひすいラインなどが密集する要所です。北陸自動車道なんか陸地に道を通せず、海にせり出す形で高架橋を2つも造って何とか繋がっています。

道の駅でヒスイを売っていました。1個数十円から数十万円まで、10000倍の開きがあります。結局採れなかったのでどうしようか迷いましたが、結局買いませんでした。何となくあほらしくなったので・・・。

|

|

|

2018年8月24日(金)

なばなの里のツートーン

伊勢長島の南北に細い川中島には、その中央部に細い道路が通っています。橋の途中が三ツ合になっていて、そこを曲がれば両側が川になった地形を走れるのです。ただし、右折禁止なので一度Uターンしてからです。

その近くに大きな花畑がありました。コスモスやダリアが有名です。ちょっと季節が早かったので秋桜はまだでしたが、他の花が咲いていました。また、夜間にはライトアップしてルミナリエのような通路を歩くこともできます。奥の展望所から一面を見渡せました。黄色と赤紫色が印象的でした。

|

|

2018年8月23日(木)

おおあり名古屋の金のしゃちほこ