|

|

| 中国地方の旅行記 |

私は2005年から主に四国内の鉱山跡を訪ねています。地元の方と知り合えたり、新しい発見があったりでとても充実しています。一緒に行きたい方はメールして下さい。

お問い合わせは、 fe26-co27-ni28-cu29-zn30@ymail.plala.or.jp (事務局)までどうぞ! |

鉱山訪問や鉱物・化石採集など、石に関する記事はタイトルの色を変えています。

2025年3月3日(月)

倉敷シカまみれ

研修のため、家族が岡山に行くことになりました。そこで、ドライバー兼荷物持ちということで同行しました。ふぅ~、さすがにもうもう手慣れたものです。ところがあいにくの雨。待ち時間が7時間もあります。仕方なく倉敷を散策することになりました。

美観地区には市立自然史博物館、市立美術館、大原美術館、倉敷考古館、倉敷民藝館などがあります。どれか1つくらいは行ってみよう。・・・という訳で、自然史に行ってみました。

シカ(の骨)まみれでした。〇リアス君がたくさんいました。私も2つ持っていますが、これだけ並べられると壮観です。メスはほとんどなく、角が立派なオスばかり。思わず角をつかんで振り回したい気持ちになります。

それにしてもこれだけ並ぶと・・・と、どうしても意識がそちらへ引っ張られます。同じものを並べただけなのにこんなにも迫力がある。まるで、アメリカ開拓時代のテキサスの町みたい。私も展示会でルチルばかり並べてみようかとも思いました。

こんなところに「ヨナグニサン」の標本がありました。国内最大の蛾(ガ)です。蝶(チョウ)と違う所はいろいろありますが、例えば触角の先端が丸まっていればチョウ、先がそのまま細くなっていればガです。

1か月ほど前に現地(与那国島)を訪れました。成虫が見られるまでにあと3か月くらい。その時期に行ってみたいです。・・・ということで、最後のオチはガでした。これら以外にも近隣の産地で採れた鉱物を見ました。次はそこへ行きましょう。

|

|

2025年3月2日(日)

倉敷美観地区(2)

研修のため、家族が岡山に行くことになりました。そこで、ドライバー兼荷物持ちということで同行しました。ふぅ~、さすがにもうもう手慣れたものです。ところがあいにくの雨。待ち時間が7時間もあります。仕方なく倉敷を散策することになりました。

水路から離れて少し歩くと、丘の上にお寺がありました。かなり上まで登るため観光客は一人もいませんでした。雨は相変わらず降ったり止んだりをしています。薄暗い感じですが、それが功を奏して落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

境内の大堂にお参りした後、塀の傍から市街地を見下ろしました。水路は見えませんが、大きな建物がいくつか並んでいます。それらの合間から和風の屋根瓦がのぞいていました。薄い灰色の空と濃い灰色の屋根がうまくマッチしています。

再び水路まで戻り、路地裏の散策を続けました。行き止まりの先にマップにも載っていないような物があったり、一見すると何を売っているのかわからないような店を見つけたり。自由に行きたいところへ行けました。

石のショップがありました。観光客向けだから価格もそこそこ高い。けれどきれいな石ばかり。誰が買うんでしょうね。鉱物標本ではないため食指は動きませんが、石集めの初心者にはちょうど良いカモ・・・です。

このようにして時間が過ぎていき、ようやくお迎えの時刻となりました。歩いて立ち止まって、食べて飲んで、物色して買い物して・・・。思いっきり楽しんでんじゃないか!最初のグチはどこ行った?次があればもっといろいろ回ろうと思います。

|

|

2025年3月1日(土)

倉敷美観地区(1)

研修のため、家族が岡山に行くことになりました。そこで、ドライバー兼荷物持ちということで同行しました。ふぅ~、さすがにもうもう手慣れたものです。ところがあいにくの雨。待ち時間が7時間もあります。仕方なく倉敷を散策することになりました。

岡山駅から20分くらいで着きました。倉敷駅前に立ち寄る前に地元では有名な鉱山跡を散策してからです。あいにくの雨の中、竹藪は濡れているし、足元は沼地のようにぬかるんでいます。結局そちらは断念しました。

徳島からは直行で2時間くらい。車さえあれば気軽に来られる場所です。ただ個人的にはあまり見たいものややりたいことがないため、数えるほどしか訪ねていません。それでも懐かしの明治・大正・昭和の初期の佇まいを見せる光景が好きです。

路地裏には板と漆喰の通りがあって、少しだけタイムスリップモードに・・・。ハイカラさんが現れてもおかしくないようです。ちょうど小雨が降ってきたので、ジャノメを広げて雨宿りです。今日は時間がたっぷり、しかも私一人だけ。同行者に気遣うこともなく、オールフリーはほんに久方ぶりです。

水路に沿って歩くと、船着き場がありました。蓑傘を被った船頭さんが何やら話をしています。あれっ、舟がない?すると向こうから舟がゆっくりとやって来ました。みなさん、蓑傘を被っています。静かな川面を滑るように進む小舟の姿に、思わずほうっと声が出ていました。

|

|

2024年11月10日(日)

奈良まで上った銅(6)

長登銅山(ながのぼりどうざん)は、秋吉台の南東に隣接している銅の鉱山でした。7~8世紀から銅を中心とした金属の鉱石を採掘し、奈良時代には東大寺の大仏建立に使われた銅もここから運ばれたそうです。

藍色の藍銅鉱と緑色の孔雀石です。どちらも銅鉱石の二次鉱物です。前者のアズライトはCu3(CO3)2(OH)2、後者のマラカイトはCu2CO3(OH)2の組成です。互いによく似ているので、両者を含むアズロマラカイトというのもあります。

これらは青色の顔料または緑色の顔料として用いられます。顔料を作る工程が展示されていました。同様の内容は兵庫県多田鉱山にもありました。特に濃い青色の顔料は珍重されたようです。岡山県吹屋銅山にもありましたが、こちらはケイ酸アルミニウムで藍晶石(カイヤナイト)の粉末でした。

緑色の顔料は沈殿させた後に乾燥し、それを粉末状にして出荷されました。昔の新聞紙に載せて展示してあるのが、何とも心憎いです(笑)。他にも銅銭の鋳型もありました。

帰りに道の駅にも立ち寄りました。交流館もそうでしたが、秋吉台100kmマラソンの中継ポイントになっています。朝の5時からスタートして、夜にはゴールするようです。私は持久力がないので無理ですが、時速10kmでのんびり行けば大丈夫だそうです。

ようやく長旅が終わりました。今まで見たことがない景色を見て、やったことのない体験をして、思いがけない出会いがあってとても満足です。この石像のようにほわっとした笑顔でいたいです。

|

|

2024年11月9日(土)

奈良まで上った銅(5)

長登銅山(ながのぼりどうざん)は、秋吉台の南東に隣接している銅の鉱山でした。7~8世紀から銅を中心とした金属の鉱石を採掘し、奈良時代には東大寺の大仏建立に使われた銅もここから運ばれたそうです。

さすがに1000年以上にわたって採掘が続いていた銅山だけあります。数多くの鉱石や鉱物、採掘の道具、精錬後の鉱滓、その他歴史的な遺物が所狭しと並んでいました。

入り口近くにあったのが、鉱脈からはがされたような岩盤の一部です。酸化銅と鉛を含んでいるそうです。褐色の母岩中に藍色の鉱脈が走っています。そこから奥に進むと、定番の黄銅鉱や斑銅鉱もあります。

「からみ」とよばれる鉱滓もありました。鉱石を粉砕し熔融して銅を取り出した後の残りかすです。溶けた金属が冷えて固まった様子がわかります。

今までも数多くの金属鉱山を回りましたが、そのときにカラミが落ちていれば拾ってきました。天然の鉱物ではなく人工物だから無視する人がほとんどです。でも持ち帰って並べてみると面白い形状をしていたり、表面が虹色になっていたり、孔雀石のような緑青が生成していたりと面白いです。

外の小屋には、たたら製鉄のように銅鉱石を熔融させた炉を割ったものがありました。焼けて赤く固まった粘土にからみがこびり付いています。緑っぽいのは二次鉱物でしょう。1つ頂けないか交渉しましたが、残念ながら入手できませんでした。

その際に、この辺りにはときどき県外の車がやってきて何時間も駐車していると伺いました。どうやら関東の業者化マニアが鉱物採集にきているようです。館長さんの話ではまだトラブルらしいのは聞いていないが、交流館に用がないのに勝手に駐車するのはいかがなものかと。

|

|

2024年11月8日(金)

奈良まで上った銅(4)

長登銅山(ながのぼりどうざん)は、秋吉台の南東に隣接している銅の鉱山でした。7~8世紀から銅を中心とした金属の鉱石を採掘し、奈良時代には東大寺の大仏建立に使われた銅もここから運ばれたそうです。

目視で加背は幅3m、高さ5mくらい。硬い岩盤をくり貫くように掘られています。ここを訪れた古代人が金色の鉱脈を見つけて、そこをタガネやノミで削っていった。そういった感じです。

坑口上部を観察すると、何かの結晶が見られます。鍾乳石のようなものができています。はっきりとはわかりませんが、この部分に鉱脈が走っています。でも高さがあるので、脚立でもないと届きません。

内部はもちろん侵入禁止です。手前には注意喚起のため鎖と札がありました。坑道の奥を見れば歩きやすそうな道が続いています。落盤の恐れがあるので入ってはいけません。

他に何か落ちていないか見回しましたが、何も見つけられませんでした。そろそろ急な階段を下りましょう。ここだけきちんと整備されていました。訪れる人が多いからでしょうか。

帰りは30分ほどでした。また彼岸花が出迎えてくれました。その向こうに駐車場と交流館が見えます。ここの展示場に行ってみました。

|

|

2024年11月7日(木)

奈良まで上った銅(3)

長登銅山(ながのぼりどうざん)は、秋吉台の南東に隣接している銅の鉱山でした。7~8世紀から銅を中心とした金属の鉱石を採掘し、奈良時代には東大寺の大仏建立に使われた銅もここから運ばれたそうです。

ついに山道が階段状になりました。ここからしばらく登りです。目的地の本坑までの間にもいくつか坑道が開いていました。

第三坑道の滝ノ下です。狭くて人は入れません。昔は入られたそうですが・・・。周りを見渡しても鉱石はありません。鉱物採集をするならここではなく、もっと標高の高い場所か、別の山になるでしょう。

私が持っているのはヘデンベルグ輝石と銅重華くらい。どちらも緑色の鉱物です。本当は銅の鉱石が欲しいのですが・・・。黄銅鉱CuFeS2とか斑銅鉱Cu5FeS4とか、あるいは銅藍CuSや自然銅Cuでも良いのです。

黄銅鉱は見た目が金色の鉱物で、銅の主要な鉱石となっています。層状または塊状で産出しますが、稀に結晶になることも。斑銅鉱は銅の一部が1価の陽イオンになっていて、青光りしたり黒っぽかったりします。ただし、表面がさびている黄銅鉱も同様な色合いなのではっきりしないこともあります。

銅藍はコベリンとも言って、濃い藍色をしています。組成は硫化銅(Ⅱ)ですが、この鉱物を実験的に合成すると黒色沈殿となります。自然界の物はなぜ藍色をしているのか、興味深いです。

階段が急になってきました。息切れが激しくなります。何度も立ち止まって息を整えます。こうして30分くらいで、下から坑道(本坑)が見える場所までやって来ました。

|

|

2024年11月6日(水)

奈良まで上った銅(2)

長登銅山(ながのぼりどうざん)は、秋吉台の南東に隣接している銅の鉱山でした。7~8世紀から銅を中心とした金属の鉱石を採掘し、奈良時代には東大寺の大仏建立に使われた銅もここから運ばれたそうです。

しばらく行くと竪坑跡がありました。直径10mくらいで深さは3mくらい。ここもつぶれています。底には土がかぶさっているだけで、取り立てて何かがある訳ではありません。

精錬の窯らしきものがありました。耐火煉瓦でできているようですが、まだ崩れたりしていません。閉山したのが昭和35年だそうで、それから60年が経っています。地元の人によりきちんと保存されてきたのでしょう。

それにしても1300年前の大昔に、ここから奈良まで銅を運んで行ったなどとはなかなか信じられません。おそらく陸路で海岸まで運び、そこから海路で紀伊半島まで、そして再び陸路で運んだのかもしれません。街道があったにせよ、ろくに整備もされなかったでしょうから。

道はダートから徒歩専用の林道へと変わりました。黒い山土で花壇の腐葉土に使えます。ただ足の裏にくっついてくるので、少し歩きにくいし滑りやすい。グリップの効いたシューズが望ましいです。

|

|

2024年11月5日(火)

奈良まで上った銅(1)

長登銅山(ながのぼりどうざん)は、秋吉台の南東に隣接している銅の鉱山でした。7~8世紀から銅を中心とした金属の鉱石を採掘し、奈良時代には東大寺の大仏建立に使われた銅もここから運ばれたそうです。

昔で言えば晩秋のこの季節にここを訪れました。本当を言えばすでに葉が散って枯れ木になっているはずなのに、まだここの木々は色づき始めたばかりでした。史跡を示す石碑の周りには真っ赤な彼岸花。学名リコリス。三倍体で種子ができません。根に毒があります。話の筋とは関係ないけど・・・。

さて、彼岸花に誘われるように山道を歩き出します。もっと奥まで車でも行かれますが、今日は職員総出で草刈りをしているとのこと。仕方なく少し遠い場所から歩くことにしました。

しばらく進むと道は林の中へと入っていきます。その入り口には精錬跡がありました。すっかり草に埋もれてまったくわかりませんが、鉱滓(カラミ)が落ちているようです。

間歩(まぶ)という小さな坑道跡がありました。ここもすっかりふさがっていて、わずかに陥没した様子が見て取れるだけでした。さて、ここから本格的に探査が始まります。果たしてどれくらい時間がかかるだろうか。

|

|

2024年11月3日(日)

火の山からの眺望(3)

下関市街地を見下ろす火の山公園に行きました。さぞかし人が多いだろうと思っていましたが、季節柄だんだんと寒くなり駐車場もまばらでした。しかし、そのおかげでこの広い山頂を独り占めした気分でした。

火の山公園内を散策中です。遠くを見るだけでなく足元の遺構を見て回っています。最も魅かれるのが砲弾です。今はミサイル艦ばかりで砲艦はほぼ残っていませんが、それなりに戦闘に使われる余地があります。

物理的打撃を与える意味では、それなりに質量がある方が望ましい。この砲弾はよく見れば先のとがったキャップが付いています。海水面に低角度で当たったとき、普通はホップして水面上を切るように進みます。

しかし、これは水面激突時にキャップが外れ、先端が丸まった砲弾が露出し、そのまま直進するという物です。・・・と伺いました。あまり戦争の道具を美化したくないですが、それなりに技術はすごいと思います。

山頂までは車以外にロープウェイやバスの運行があります。ロータリーもあり、スムーズに進路変更できます。ただし、路面が滑りやすく幅も狭いため注意が必要でした。

次があれば夜景を見たいです。ここから見る眺めはさぞかし素晴らしいものになるでしょう。そう思いながらふぐの街を後にしました。

|

|

2024年11月2日(土)

火の山からの眺望(2)

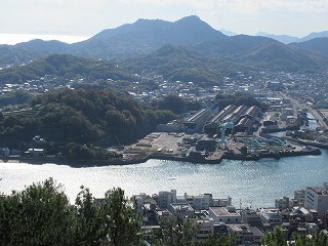

下関市街地を見下ろす火の山公園に行きました。さぞかし人が多いだろうと思っていましたが、季節柄だんだんと寒くなり駐車場もまばらでした。しかし、そのおかげでこの広い山頂を独り占めした気分でした。

下関の市街地に目をやりました。壇ノ浦周辺はマンションが多く、昔ながらの住宅と混在して独特の景観を形作っています。真新しい高層建築と下町の雰囲気のある路地とかが同居している。何とも不可思議な感じです。

しかもここは歴史的にも血なまぐさい出来事が多発した場所。そういった過去の記憶が今もなお影響を与えているのかもしれません。要するに一筋縄ではいかない場所なんですよ。

展望所から移動して北側の駐車場に来ました。ここからは下関の西部や北部を見ることができます。いくつかの小山に囲まれたベッドタウンです。この街は意外と起伏があって、海岸線は市街地で埋め尽くされています。そこで、ちょっと高台に平坦地を設けて住んでいるのです。

視野を横切るのは自動車道と山陽本線です。前者は関門橋を通りますが、後者は巌流島より南側の海峡の下を通ります。また、山陽新幹線は新下関を通過するとすぐに進路を南に変えてトンネルに入り、ここ火の山公園の真下を通って関門橋の真下の海峡をくぐって九州に入ります。

長州出島です。埋立地です。ついに土地がなくなってきたのでしょうか。今はまだ2つくらいしか工場が進出していませんが、そのうち夢の島みたいになるかもしれません。

遠くに六連島(むつれじま)が見えました。人が住んでいますが学校はありません。雲母玄武岩の露頭があるそうで、標高が104mと高いです。これも火山活動でできた島(熔岩台地)なんですね。

よく似た名称に六連星(むつらぼし)があります。おうし座のプレアデス散開星団のことです。この時期なら夜更けに東の空に見えます。視力が良くないと雲みたいに見えるだけですが、実際には小さい星が何個か見えます。

|

|

2024年11月1日(金)

火の山からの眺望(1)

下関市街地を見下ろす火の山公園に行きました。さぞかし人が多いだろうと思っていましたが、季節柄だんだんと寒くなり駐車場もまばらでした。しかし、そのおかげでこの広い山頂を独り占めした気分でした。

まずは関門海峡を見下ろしました。眺望がとても素晴らしいです!晴れていればなお良しですが。橋を渡る車が見えます。6年前には私もこれを渡って久留米まで行きました。橋のたもとで写真を撮り、これから始まる旅に向けてテンションあげあげをしました(笑)。

巌流島が見えます。北端の小山を除けば平坦な小島です。一応は離島なので決闘の邪魔は入りにくいでしょうが、よくこの地を選んだものです。観光に来たならばここにも立ち寄ってみたい。そういう人が多いためか、何の変哲もない島なのに毎日十便以上が運行されています。

めかり広場の反対側の田野浦海岸です。工場群があって荷物の積み下ろしをしています。人道を渡りましたが、こちらには来ていません。鳥瞰すればこのような光景でした。

さらに遠く南東の方を見ました。・・・残念ながら四国は見えませんでした。松山から小倉までの船が出ていますが、どれかはわかりませんでした。

|

|

2024年10月29日(火)

下関側の人道(2)

先日、壇ノ浦のみもすそ公園に立ち寄りました。すると、何の変哲もない建物にEVだけがありました。これは何だろう?地元の方に伺うとこれは地下の人道につながっているそうです。関門海峡の海底を掘って造ったトンネルです。これを歩けば無料で九州に渡れる。急遽予定を変更し、この先に進んでみました。

そして、出発の地のみもすそ公園に再び帰ってきました。御裳濯(みもすそ)とは貴人が衣を洗うこと。元は伊勢の五十鈴川で倭姫命が自身の衣を洗ったという故事から来ているとか。

海峡に向けて長州藩の砲台が並んでいます。歴史的には、長州と列強国とが戦った馬関戦争の原因となった下関事件で用いられました。英・仏・米・蘭の四国連合艦隊と対決し、もちろん負けてしまいました。

どぉ~ん・・・と音がします。誰かが撃っているようです。煙も上がっています。浪漫です。それだけで済む出来事だったら良かったのですが・・・。

|

|

2024年10月24日(木)

下関側の人道(1)

先日、壇ノ浦のみもすそ公園に立ち寄りました。すると、何の変哲もない建物にEVだけがありました。これは何だろう?地元の方に伺うとこれは地下の人道につながっているそうです。関門海峡の海底を掘って造ったトンネルです。これを歩けば無料で九州に渡れる。急遽予定を変更し、この先に進んでみました。

EVはかなり降りていきます。10階建てのビルの高さくらいはありそうです。ようやくEVが止まりました。反対側のドアが開きます。そこは広めの空間でした。壁にはこの周辺の地図があります。左側を見ると長い道が真っすぐ続いていました。

すでに何人か歩いている人がいます。矢印の先には門司の文字が・・・(笑)。軽くランニングをしている人もいました。聞けば下関在住の方で、毎日のようにこの道をくぐって門司までを往復しているとのこと。楽しそうです。

道はゆっくり下がっていて、中央付近で再び上がっています。この道の数十m上に海底があり、水面下13mだそうです。海の下の更にその下の岩盤の中を歩いている。何とも不思議な気分です。

ようやく県境まで来ました。わずか300mくらいです。毎日掃除されていて、ちょうどここの管理会社の職員さんが手すりのような場所を拭いていました。通行する人と気さくに話をしていたので、常連さんが多いようです。

私もここに住んでいたら、おそらくこの人道を毎日のように利用していたでしょう。そう思うと羨ましくなりました。

さて、この続きは九州地方の旅行記をご覧ください。

|

|

2024年10月22日(火)

下関側の神社(4)

関門橋からの帰り道で、周辺の神社をお参りしました。この地は本州と九州を結ぶ重要な交通の要所です。ゆえに、歴史的に見ても様々な出来事がありました。

亀山八幡宮です。赤間神宮の西隣で、唐戸市場の道を挟んで北側にあります。ちょうどこの日は子どものお祭りをしていました。ここからも見晴らしがよく、鳥居の向こうに海峡が見えます。

何か大きいふぐの石像があるとかで、歩き疲れて棒のようになった足をなだめながら来ました。そして、ありました。西日を背景にしているので逆光ですが、確かにデカいです。

さっきの市場のふぐとどちらが大きいだろうか。それよりも今夜の飯の方が重要です。海産物をじっくりと味わいたい。見せかけより役に立つ方がよい。花より団子・・・。

|

|

2024年10月21日(月)

下関側の神社(3)

関門橋からの帰り道で、周辺の神社をお参りしました。この地は本州と九州を結ぶ重要な交通の要所です。ゆえに、歴史的に見ても様々な出来事がありました。

さて、赤間のその裏にありました。壇ノ浦の戦いで亡くなった平家の落ち武者たちを弔う墓地です。石を立てて文字を掘っただけの簡素なお墓でした。菊の花が活けられていました。

すぐ前の国道を大勢の人が往来しています。そうしたにぎやかな場所がすぐ近くにあるというのに、ここだけひっそりとして人気がありません。真昼なのに木立の陰になり、ただでさえ暗いのにさらに陰の気配が漂っていました。

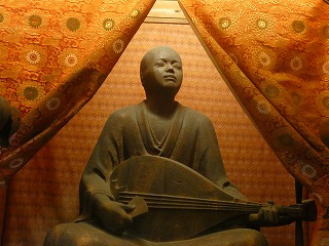

傍らに思わぬものがありました。「耳なし芳一」です。誰でも知っているとは思いますが、私がこれを知ったのは小学生の頃でした。目の見えない若い琵琶師である芳一の元に武士らしいモノが来て、ある高貴な方の前で壇ノ浦の戦いを琵琶で語ってほしいと・・・。

本人は目が見えないから相手が何者かわかりません。衣擦れの音や泣きぬれる声を聞きながら琵琶を奏で、それは幾晩も続けました。それを不審に思ったお坊さんが後を付けると・・・さあ大変!

芳一は安徳天皇のお墓の前で、人魂に囲まれながら弾いていたのです。このままではトリ殺される。そこで、坊さんは芳一の身体全体にお経を書きました。

また武者が迎えに来ました。すると、芳一の姿が見えません。しかし、よく見れば空中に耳だけ浮いています。武者はここに来た証拠として耳を引きちぎりました。芳一の命は助かりました。

確かにこの芳一の石像には耳がありません。正確には耳たぶです。耳殻は周囲の音を集音する働きがあるので、これを失うと音が聞き取りにくくなったでしょう。聴覚が残っているのは幸いでした。

理容店発祥の地だそうです。ガイドにも載っていないこんな発見ができるのも、歩き旅の醍醐味です。

|

|

2024年10月20日(日)

下関側の神社(2)

関門橋からの帰り道で、周辺の神社をお参りしました。この地は本州と九州を結ぶ重要な交通の要所です。ゆえに、歴史的に見ても様々な出来事がありました。

境内では何かの撮影が行われていました。振り袖姿の女性が本殿に向けて踊っています。和傘を開いて回したり掲げたり、なかなか大変そうでした。

ここでは八咫鏡(やたのかがみ)が奉納されているようです。日本三大神器の1つですね。天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)・八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)とタメを張るレガリアかな。

ちなみに、私も八咫鏡を持っています。高越鉱山の山の神に祀られていた物です。何十年も放置され社自体が崩壊して潰れていましたが、その跡地から見つけた鏡です。地元の会長さんの働きかけで私が責任をもって預かることになりました。だってもう無くなったから・・・。

本殿に水が張ってありました。さすがは水神様です。毎日掃除はしているようで、そこそこはきれかったです。赤に対して水の青色も対比がきれかったです。

|

|

2024年10月19日(土)

下関側の神社(1)

関門橋からの帰り道で、周辺の神社をお参りしました。この地は本州と九州を結ぶ重要な交通の要所です。ゆえに、歴史的に見ても様々な出来事がありました。

ポインセチアみたいな真っ赤な神社がありました(実はこれ書いているのが12月ですから。)。赤間神宮です。水神様をお祀りしているようです。赤い色に惹かれやすいので、ついふらっと立ち寄りました。

赤色の顔料と言えば、水銀の辰砂・鉄の弁柄・鉛の鉛丹ですが、この建物の赤は何でしょうか?今は失火で燃えてなくなってしまいましたが、沖縄の首里城も似たような赤でした。

さっき立ち寄った神社の鳥居は赤というより朱色または橙黄色でした。それもそれなりにきれいですが、個人的にはこの赤が好みです。

それはさておき、下の国道から見上げる位置にあるお社へ、石段を登って行きました。その手前には小さな池がありました。傍らの社では安徳天皇をお祀りしていました。

|

|

2024年10月11日(金)

下関側の関門橋(3)

関門橋のたもとまで行ってみたくなりました。海に架かる橋と言えば、地元には大鳴門峡があり、明石大橋や瀬戸大橋など珍しくはありません。しかし、これらの橋のおかげで陸と陸が結ばれ、人的交流や物資の流通が盛んになったのは誇るべきです。

火の山ロープウェイが間近に見えます。そう言えばここって壇ノ浦だったんですよね。源平合戦で平家が滅亡した地でした。実際にはあちこちに残党が生き残っているんですけど。徳島県の祖谷地方もその一つです。

車道横のコンクリ擁壁に顔が浮かび上がっていました。何か不気味です。ひょっとして私にだけ見えるとか・・・。ずっとここにあるのでしょうか。

さっきの漁港です。ほとんどの船が帰ってきているみたいです。人気はありません。獲った魚は市場に卸しているのかな。

橋の方を振り返りました。ここに住んでいる人はこのような光景を目にしながら生活しています。フラッとやってきた旅人には斬新な風景ですが、地元の方にとってはこれが日常です。そう思うと余計に旅情が湧いてきます。

|

|

2024年10月10日(木)

下関側の関門橋(2)

関門橋のたもとまで行ってみたくなりました。海に架かる橋と言えば、地元には大鳴門峡があり、明石大橋や瀬戸大橋など珍しくはありません。しかし、これらの橋のおかげで陸と陸が結ばれ、人的交流や物資の流通が盛んになったのは誇るべきです。

関門の名は、下関と門司の都市名から付けられました。関門海峡で最も狭いのは、壇ノ浦と和布刈(めかり)間の早鞆の瀬戸で600mくらいです。最深部は47mとのことですが、さっき乗った船内アナウンスでは橋梁の下なら13mだそうです。

関門橋は長さ1068m、最大スパン712mで、橋げたから海面まで61mあります。干潮時には62mになるとか。国際航路だから大型船も通れるようにしたそうです。確かに見ていると10分に1隻は通っているみたい。1日に600隻はいるとか。

ようやく橋脚の真下まで来ました。橋を下から見上げるのは何となく不思議な感じがします。今から8年前にこれを渡って久留米まで行きました。今回は渡ることはありません。

対岸の門司まで船で渡ることができます。それはまた今度があれば・・・にします。でも向こうを見ていると行きたくなってきた。だって九州まで後600mですから。

|

|

2024年10月9日(水)

下関側の関門橋(1)

関門橋のたもとまで行ってみたくなりました。海に架かる橋と言えば、地元には大鳴門峡があり、明石大橋や瀬戸大橋など珍しくはありません。しかし、これらの橋のおかげで陸と陸が結ばれ、人的交流や物資の流通が盛んになったのは誇るべきです。

魚市場に駐車して(料金は17時まで1000円だった。)、そこから徒歩で速くても20分くらい。近くに見えてもけっこう遠い。途中にもいろいろな物があります。

まず、小さな神社。すぐ横は小さな漁港です。ちょうど漁から船が帰ってきました。小魚をねらっているサギがいました。橋に近づくとしめ縄を巻いた丸い石があります。何かを祀っているのか、それとも封印しているのか。

橋桁を見上げる位置までもう少しです。ここまで来てもまだ距離がある。それだけ巨大な建造物だということです。そう言えばオーストラリアのエアーズロックに行った知人の話では、ロックが眼前に迫るようになってもまだ20kmは離れているそうです。距離感がわからない。

海峡から見て道を隔てた山の斜面に、立ち入り禁止の神社がありました。わざわざその神社のためだけに横断歩道まで設置しているのに。赤い鳥居が幾重にも立ちふさがって、まるで迷路に誘引されそうでした。

入ろうと思えば入れますが、こういう場所には下手なことはしない方が良い。神域か霊域かわからないから、何が憑りついてくるかわからない。君子危うきに近寄らず。

|

|

2024年10月8日(火)

巌流島の決闘(3)

宇部を後にして、ついに本州最西端の下関市に入りました。目的はいろいろありますが、何と言っても新鮮な魚介類、とりわけ「河豚(ふぐ)」ですよね。見どころ満載なこの海峡の街に一人でやってきました。

帰りの時刻が近づきました。再び桟橋を目指して歩き始めました。島の北東に関門海峡があって、海峡に架かる関門橋が見えます。今もひっきりなしに車が通っています。また、架橋の下では往来する船がゆっくりと通り過ぎていきます。

橋から見て下関側には火の山公園があります。ロープウェイもありますが、もうすぐ運行をやめるそうです。山頂から見れば、さぞかし見事な風景が楽しめることでしょう。

門司の方を見ています。31階の展望室があります。夜になればさぞかしきれいなことでしょう。次の機会に期待します。いろいろな思いが交差したショートトリップでした。

|

|

2024年10月7日(月)

巌流島の決闘(2)

宇部を後にして、ついに本州最西端の下関市に入りました。目的はいろいろありますが、何と言っても新鮮な魚介類、とりわけ「河豚(ふぐ)」ですよね。見どころ満載なこの海峡の街に一人でやってきました。

しっかりした造りの桟橋がありました。そこから突き出ている防波堤?は釣り堀です。朝一番の船でここ源流島に来て、釣りを楽しんでから午後の便で帰るそうです。市場のボードウォークでは釣りが禁止ですから、ここはちょうどよい場所です。

小次郎を祀った神社の脇を過ぎて、遊歩道に沿って進みました。道標の先に銅像がありました。舟のかいを削った物を振り上げる武蔵と、長い太刀を持って迎え撃つ小次郎。実際の勝負はアッという間だったそうですが、見届け人たちはどう思ったのでしょうか。

この船島は当時はもっと小さくて、その後の干拓で面積が3倍くらいになったようです。そのときも小山はあったでしょうが、大部分の標高は海水面に近く砂地だったと思われます。

古い時代の船がポツンと残されていました。とは言っても、他からわざわざ持ってきたものです。この場所が決闘の場所に近い状態であったと思います。

|

|

2024年10月6日(日)

巌流島の決闘(1)

宇部を後にして、ついに本州最西端の下関市に入りました。目的はいろいろありますが、何と言っても新鮮な魚介類、とりわけ「河豚(ふぐ)」ですよね。見どころ満載なこの海峡の街に一人でやってきました。

市場の横の船着き場です。ここから対岸の門司に渡ることができます。でも私の目的はそこではありません。海峡に浮かぶ離れ小島、巌流島です!

巌流島と言えば、佐々木小次郎と宮本武蔵の決闘でしょう。地図を見直すまでその存在をすっかり忘れていました。下関市のすぐ近くにあります。上から見ると菱型のような島です。

ここから船が出ていると聞いて、わざわざ時間を作ってここに来ました。港内渡し船といった感じで、定員は多くありませんが、それでも20人くらいが乗っていました。

船からは下関市の港湾がよく見えます。高さ153mで30階建てのゆめタワーが目立ちます。フェリーや海上保安庁の船が停泊していました。

間もなく進行方向に島が見えてきました。目的地の巌流島です。元の名称を船島と言いますが、この戦いの後でそう呼ばれるようになりました。

島はほとんど平坦で海抜7m程度ですが、北部に高さ20mの小山があります。今は無人島ですが、人が住んでいた頃もあったとか。間もなく着岸です。

|

|

2024年10月5日(土)

下関のふぐを食す(2)

宇部を後にして、ついに本州最西端の下関市に入りました。目的はいろいろありますが、何と言っても新鮮な魚介類、とりわけ「河豚(ふぐ)」ですよね。見どころ満載なこの海峡の街に一人でやってきました。

市場の中は活況を呈していました。2時間前までは・・・。今はちょっと落ち着いてお客さんもやや少なくなっています。そう思っていると、にわかに市場が活気づきました。

ここは15時で終わります。そこで最後の売り尽くしが始まりました。海産物をてんこ盛りにした丼やネタが大きい握りずし、更にセット価格でお得になった弁当が飛ぶように売れています。

様子を見るために2階に上がってみました。寿司のコーナーには多くの人が詰めかけています。パックに詰めてもらってご機嫌のようです。これから外のエントランスで食べるのでしょう。

私もふぐを買うために1階へ降りました。威勢の良い掛け声がひっきりなしに掛かります。旨そうで食べたかったけれど、後数時間で夕食です。そちらでバカ食いするために断腸の思いで我慢しました。

海峡沿いのウッドデッキでは皆がめいめいに食べています。今度があればやってみたいです。そろそろ次の予定の時間です。後ろ髪惹かれる思いで市場を後にしました。

それにしても、このふぐは何というかデカくてちょっと不気味でした(笑)。

|

|

2024年10月4日(金)

下関のふぐを食す(1)

宇部を後にして、ついに本州最西端の下関市に入りました。目的はいろいろありますが、何と言っても新鮮な魚介類、とりわけ「河豚(ふぐ)」ですよね。見どころ満載なこの海峡の街に一人でやってきました。

早速ふぐを食べるために海産物市場へやってきました。至る所にふぐのモニュメントがあります。関門海峡に面した通りはウッドデッキになっていて、おしゃれな軽食屋が立ち並んでいました。

ここではときどきイベントがあります。今日は猿回しのようです。軽快なリズムとともに飛んだり跳ねたり、見物客の視線を離さない見事な披露です。スマホを構えた大勢が見ていました。

昼が近かったので、市場の店に入りました。メニューを見ればふぐのオンパレードです。ガッツリ食うのは夜にして、ここではオーソドックスにふぐの唐揚げでした。養殖物だから値段も安い。骨は多めですが、カラッと揚げているのでパリパリと食べられる!飯も当然大盛で・・・。

腹が膨れたのでこれからお土産を物色します。せっかくだからいろいろ買ってみたい。ふぐを見ながら考えました。

|

|

2024年10月3日(木)

始まりの宇部炭鉱(3)

山口県宇部市には多くの炭鉱がありました。北海道や九州を除けば、他に有名なのは茨城県の常陸くらいです。近くまで行く用事があったので、ついでとばかりに立ち寄りました。

宇部市から山陽小野田市へ移動しました。こちらのきららビーチでも琥珀が拾えるそうです。途中で山口東京理科大学の前を通過しました。知り合いの子供がここに住んでいるそうで、徳島からは遠いなと実感しました。

ビーチの砂浜はというと、・・・黒いものがたくさん漂着しています。これ全部石炭です。白い貝殻との対比が何とコメントしてよいやら・・・。波打ち際では、黒い石炭の破片が集まって黒い層ができています。ここでも少しだけ琥珀を採集できました。

|

|

2024年10月2日(水)

始まりの宇部炭鉱(2)

山口県宇部市には多くの炭鉱がありました。北海道や九州を除けば、他に有名なのは茨城県の常陸くらいです。近くまで行く用事があったので、ついでとばかりに立ち寄りました。

ピーヤのある海岸から少し東へ来ています。穏やかな波が打ち付ける静かな入り江です。黒い石炭が打ち上げられています。たくさん拾いました。

長期にわたって波に洗われているため、表面は滑らかでしっとりした質感があります。一部に黒い筋が走っていて結晶化しているようにも見えます。その中に黄色い透明感のある塊を含んでいる物がありました。

何個か取り出して朝日に透かして見ました。オレンジ色の中にも筋のようなものが含まれています。さっき見たガラス片とは違う。・・・琥珀でした。

琥珀入り石炭は、10個に1個の割合で見つかりました。目が慣れてくると、思いのほか次々と見つかります。そのうち塊や筋が大きい物やきれいな物をえらbbで持ち帰りました。

石炭記念館にも立ち寄りました。この周辺ではランドマーク的な存在でしたが、施設が古くなってきたので休館中とのこと。常盤公園には有料駐車場しかなく、無料時間内に車を出すことができました。

|

|

2024年10月1日(火)

始まりの宇部炭鉱(1)

山口県宇部市には多くの炭鉱がありました。北海道や九州を除けば、他に有名なのは茨城県の常陸くらいです。近くまで行く用事があったので、ついでとばかりに立ち寄りました。

海岸と道を挟んだ原っぱの真ん中で、掘削工事が行われていました。事前に文献調査をしたとき、地元のニュースが飛び込んできました。それは海底炭田落盤事故で亡くなった人々の遺骨を掘り出すというものでした。おそらくその作業場だと思います。

当時はピーヤまで足場を組んで桟橋を造り、海を渡ってそこから海底に降りていきました。一方で、陸上からも坑道が繋がっていたようです。そこでそれを探すために工事をしているのです。

砂浜に降りてみました。まだ誰も歩いていないみたいです。実はこの海岸で琥珀(こはく)が拾えるという情報がありました。実際に拾った人から話を聞いて、サンプルとしてもらいました。そこでこの機会に立ち寄ったのです。

砂浜で鉱物を探すのは、福井県の越前海岸でメノウを探したとき以来です。今回は探すものがはっきりわかっているので安心していました。・・・ところが、それが仇になりました。

オレンジから赤褐色で透明感のある欠片でした。思いのほか簡単に見つかりました。しかし、朝日に透かして見ると混じりっ気なしでとても純度が高い状態でした。・・・これってガラスじゃんか!そうです。見つかるのは皆ガラス片だったのです。

ネット上でもこの産地の紹介があります。ということは、すでに多くの人がここを訪れているってことです。これではもう拾われてしまっているでしょう。念のため近くの他の海岸も見てきましたが、まだこっちがマシくらいでした。

ヒーンという音とともに始発の飛行機が舞い上がりました。その音を聞くと、朝っぱらから今日の終わりのように感じられました。ここもオワコンかな。

砂浜に黒い物が打ち上げられています。ここの長生炭鉱から採掘された石炭です。この周辺一帯は国内でも有数の炭田でした。石炭を掘っているとときどき琥珀が見つかったそうです。それを思い出したとき、脳内にキラッと線香の煙が走りました。閃光でなくて?

|

|

2024年9月30日(月)

ピーヤの朝

宇部市の海岸で帆の出を迎えました。一昨日まで雨天の予想でしたが、良い方に外れてピッカピカの晴れです。波も穏やかでほとんど風もなし。お出かけ日和ですね。

海岸から数百m先に2本の筒状の物体が立っていました。これが「ピーヤ(排気筒)」です。海底の石炭層まで届いていて、ここから石炭を掘り出していました。ところが、ある日海底の岩盤が抜けて海水が坑道に入り込み、坑道が水没してしまいました。このとき、183名の方が亡くなられました。そのうちの136名は朝鮮半島の人々でした。

海岸線から手前のピーヤまで100m、奥までは300mあります。坑道は沖合1,100mまで延びて、そこから西へ折れ曲がって更に1,000m続いていました。その折れ曲がりで最初の落盤が発生し、更に次々と数ヵ所で起こって水没しました。

ピーヤの影の部分が暗くなって、陰の気が漂っているかのようです。何とも言えない気持ちになって、しばらくそこに佇んだままでした。ご冥福をお祈りいたします。

|

|

2024年9月29日(日)

ピクミンの夜

山陽道の宮島SAでイベントしてました。ただ今の時刻は朝の4時です。山口県まで行く用事ができたので、目覚めとともに車を走らせました。すると、こういうのに出くわしたわけです。

広場のあちこちにピクミンたちがいて、めいめいが好きなポーズをしゃれ込んでいます。もみじまんじゅうをかじっているのもいました。今これを見ているのが私だけというのも不思議な感じがします。

夜が白々と明けてきました。日の出まであと1時間。どこでご来光を拝めるでしょうか。旅は始まったばかりです。

|

|

2023年11月19日(日)

千光寺に登る(2)

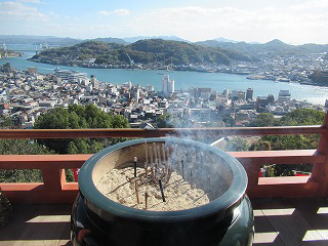

広島県尾道市尾道駅から登ると、桜で有名な千光寺公園があります。桜とは真逆の季節に来ましたが、駐車場はけっこう満杯でした。やむなく第二から歩いていきました。

しばらく来ないうちに展望所ができていました。ぐるっと回るスローな階段は面白いけれど、ちょっと人工物が多すぎ~かな。でも見晴らしは確かに良かった。

向島の向こうまでよく見えました。手前を西瀬戸自動車道が横切っています。造船所などの工場群と昔からの住宅地が見えます。しばらくそこで景色を眺めていました。

千光寺まで急な下りのスロープでした。降りていくにつれて、尾道市街地の広がりが見えてきます。まるで空に続く道です。大きな数珠球をパチパチしながら回して、来年の良い運勢を祈願しました。

線香をたいていると、そこからも景色が広がっていました。さっきとは違う黄色い列車が走っていました。夜景もきれいだろうな。そう思いながらここを後にしました。

ちなみに、ちょっと心残りは尾道ラーメンを食べられなかったこと。11時頃から海峡沿いの店はどこも行列です。並んでまでも食べたいか?・・・う~ん微妙かな。

もう一つ、ここは無料駐車場がほとんどないため、ラーメン店に寄るには駐車料金が必要。そこまでして高いラーメンを食べたくない。・・・という訳で、事前に調べてきたリストは要らなくなりました。まあよくあることです。

|

|

2023年11月18日(土)

千光寺に登る(1)

広島県尾道市尾道駅から登ると、桜で有名な千光寺公園があります。桜とは真逆の季節に来ましたが、駐車場はけっこう満杯でした。やむなく第二から歩いていきました。

今日は風が強いものの空が晴れ渡って、眼下の景色が遠くまで良く見えます。風光明媚とはこのことでしょうか。ここへ来るのは3度目になるかな。海峡の様子がよくわかります。

地方都市の1つなので人口も少ないですが、観光客が多く人を惹きつける何かがあります。それは景色だったり、ラーメンだったりする訳ですが。私もここから海峡を見るのが好きです。

尾道海峡は、正式には尾道水道と呼ぶそうです。幅200~300mの狭隘部がそれです。尾道造船所辺りから進入し、岩子島・鯨島辺りまでの約12kmです。地図で見れば本当に細長い海峡です。

こちら側に市街地の中心があり、さらに北側の内陸には住宅地が広がっています。対岸の向島には造船所などが目立ちます。2本の橋と3つのルートの渡し船が稼働しています。

しばらく眺めている間に、小型のフェリーが行ったり来たりしていました。所用時間5分で向島に渡れます。周遊がてらに船旅をする観光客もいました。

遠く西の方に海峡が開けた海が見えます。その中にポツンとある小島が「鯨島」です。昔はこの海峡がクジラたちの回遊ルートだった名残です。

海峡の東端に尾道大橋があります。しまなみ海道ができる前からありました。ちょうどその下を黄色い列車がくぐっていました。今日もこの町は元気なようです。

|

|

2023年11月12日(日)

採石場は今・・・

瀬戸田の採石場跡に来ています。ご存じのようにここはレア鉱物のメッカでしたが、残土の受け入れのため進入禁止となりました。今ではご覧のように土を埋め立てて昔の面影はありません。

丘の高所にはまだ鉱脈が残っているそうですが貧弱なものであり、急斜面を登ってそこへ行くこともできません。事実上この産地は消滅したのです。

地元の方と何度か同行しましたが、あのときもっとしっかり採集すべきだったと後悔しています。しょぼい物であってももう二度と採れないのですから、今までのように気安く他人に差し上げることもできなくなりました。

ここを産地とするアガート石は珪孔雀石の間違いでした。イットリウムを含んでいるとして有名だったのですが、そうではなくなりました。しかし、それも捨てたりせずきちんと紙に包んで持っています。

斜開銅鉱も有名です。最後に許可をもらって丘に登ったあの日、あのときもっと欲張っていたら良かったかな?否、そうしなかったから許可がもらえたのだ・・・と、今でも自問自答しています。

今手元に残っている標本は数十個くらい。鉱物種は20種類とちょっと。きちんと整理してプラケースに入れました。後世に残したいですね。誰かが大事に保存してくれたら御の字です。

さて、一応ここには放射性物質はないはずです。・・・こんなのが出現したら大変です。昭和のときより筋肉質になっています。今にも吠えそう。

|

|

2023年11月11日(土)

岡山城を見ただけ

岡山市まで輸送してきました。何度も走っているので、今なら2時間くらいで来られます。送ってきた後はヒマしてます。とは言ってもそんなに時間はありません。

地図をしばらく睨んでいると、すぐ近くに岡山城と後楽園がありました。朝が早いのでまだ開いていませんが、外から見るだけなら可能です。そこで、旭川に架かる月見橋や鶴見橋、土手沿いに歩いてみました。

ここは地元民にとって憩いの場であり、絶好の散歩道です。朝のひんやりとした空気の中を歩くのはとても気持ち良い・・・。あっという間に時間が来たので車に戻りました。次はもっとゆっくりしたいです。

|

|

2023年7月14日(金)

和気の水銀を探して

和気(わけ)町に入りました。ここでは中国地方で珍しく水銀が採掘されていたことがあります。住宅地の間の小山にあって、車横付けで簡単に行くことができました。

虫の多い林の中に鉱山跡がありました。地面は枯葉で覆われ、湿気が多くてじめじめしています。足元の石を適当に転がして見ていくと、銀白色の細かい塊が確認できました。まるでキースラーガーのようです。

ここの辰砂は純度が低いので、真っ赤というより薄い桃色をしています。私も1個だけ持っていますから、探す石がわかっているから楽に見つかるかな?・・・無理でした。

品位の低い硫化鉄鉱が出てくるだけで、赤みのある石は皆無です。それもそのはず、元々ここは含有率が低くてすぐに閉山したということですから。

蜘蛛の巣ややぶ蚊に悩まされながらもしばらく頑張りました。結果は、聞くだけ野暮です。それでもここにやってきたという実感があるので、それなりに満足しました。

|

|

2023年5月5日(金)

菅谷のたたら場(2)

吉田町に入りました。ここにも砂鉄やたたらに関する重要な施設があります。午後も遅くなってきたので、ここからは時間との闘いになりました。

別棟の内部の様子です。作業場ではなく、事務的なことをや休憩に使われていました。外には鉄穴流しの跡が残っています。ご神木がずっと見守ってくれていました。

|

|

2023年5月4日(木)

菅谷のたたら場(1)

吉田町に入りました。ここにも砂鉄やたたらに関する重要な施設があります。午後も遅くなってきたので、ここからは時間との闘いになりました。

町から外れて少し奥にあるたたら場に来ました。ここも少し新しい時代のものです。空気を送り込む鞴(ふいご)も改良されています。炭がたくさん落ちていました。土間は三和土(たたき)でしょう。土を押し固めて造られます。

村下(むらげ)坂を登った先にたたら場があります。ここを毎日通って仕事場に行ったそうです。踏みしめられた道の様子に、時間の流れを感じさせられました。

|

|

2023年5月3日(水)

鉄の博物館(2)

吉田町に入りました。ここにも砂鉄やたたらに関する重要な施設があります。午後も遅くなってきたので、ここからは時間との闘いになりました。

博物館では貴重な資料とともに、今の伝える伝統や文化が展示されていました。特に、真っ黒な人が鉄から金物を作っている場面が印象的でした。

砂鉄やそれから作った玉鋼を多く展示しています。時代や原料の違いによって、様々な玉鋼があります。これらを分析すれば何かわかることがあるでしょう。

|

|

2023年5月2日(火)

鉄の博物館(1)

吉田町に入りました。ここにも砂鉄やたたらに関する重要な施設があります。午後も遅くなってきたので、ここからは時間との闘いになりました。

大正から昭和初期の古い町並みが続いています。ここで着物を着ている人が通っていれば、そのまんまの時代です(笑)。白い土塀が印象的で、倉のある家というのも貴重です。

大きな鉧(けら)がありました。ここは少し新しい時代の鉄の町なのです。江戸時代の中期から後期に、そして明治にかけて鉄を作ってきました。

「たたらの里」と呼ばれている施設はいくつかあります。島根だけでなく、鳥取や兵庫にもあります。それらをすべて回るのが目下の目標です。

|

|

2023年4月29日(土)

福頼の砂鉄採掘跡

追谷の西隣の集落です。谷間と言ってもかなり幅広く盆地と呼べるくらい。この広大な水田が山を崩して造られたものとは、なかなか信じられません。

土を見れば黒っぽくて、まだかなりの量の砂鉄が含まれているようです。鉄分が多いと作物にどのような影響を与えるか知りませんが、つい最近まで何かが植わっていたみたいです。

民家の裏や道沿いにこんもりとした丘が見られます。平たいのは田畑にした採掘跡地、突き出ているのは残丘です。何らかの意図で、わざと小山を残している部分です。まるで、山城の跡みたいです。

畦の紅梅がきれいでした。気になる方は、ギャラリー風景も見てください。

|

|

2023年4月28日(金)

再訪!たたら刀剣館

そば屋から奥出雲の中心地にやって来ました。調査対象は幅広く、公的施設や地域現場の土壌、地元の方々にも及びます。思いついたらとことんまでやらないと気が済まないので、私に関わった方はお疲れ様です(笑)。

徳島から車で4時間。またこんなところまでやって来ました。まず、八岐大蛇(やまたのおろち)のお出迎えです。神話では八つの頭を持つ大蛇とのことですが、実際は時の権力者になびかなかった出雲の有力者を指すなどと言われています。

神話の時代、神々や物の怪たちがまだまだ身近だったときから、この地では鉄の所有を巡って戦が行われていました。鉄は武器であると同時に、鋤(すき)や鍬(くわ)、山刀や鎌(かま)など農業や林業といった生産活動にも欠かせない物でした。鉄を制する者は国を制する。そういった時代だったんですね。

砂鉄を元に踏鞴(たたら)製鉄法で作った鉧(けら)が置かれていました。地元の小学校では、毎年の卒業生にたたらで玉鋼(たまはがね)を作らせて、それを用いてペーパーナイフを作って渡します。地元の伝統を後世に伝えようとする、見事な活動だと思います。

鉧の中心部から取り分けた玉鋼だけが刀剣の材料になります。その鋼にもいくつかのランクがあります。一級品とか三級品とかありましたが、素人目にはその違いがわからない。鉄が密になっているのが良い鋼なのだろうか。

鞴(ふいご)が展示されていました。製鉄時に風を送り込む道具です。砂鉄を融かすのにはかなりの熱量が必要です。それを確保するために炎に酸素を供給して燃え上がらせる。大変な作業です。

さて、目的が達成されました。受付の方に感謝です。

|

|

2023年4月27日(木)

追谷の砂鉄採掘跡(2)

中国道の新見ICで降りて、国道182号線から伯備線に沿って北上しました。神郷から西へ県道を走り、萩山川から峠を越えて奥出雲にやって来ました。

そば屋から集落内を散策しました。季節がちょっと遅かったせいか、しだれ桜に葉っぱが芽を吹き出していました。花の盛りも後半になっているようです。民家の庭にも様々な春の花が咲いていました。

段々畑を上がってみました。きれいに整地されて見た目のグッドです。土は黒くて山土が多めでした。ざらざらしていてまだ砂鉄を含んでいます。ここも元は山の一部でした。砂鉄を採るために山を崩していくうちに、このような地形になったのです。

こうなるにはどれほどの年月と人の手が加わったことでしょう。その悠久な時の流れを想像すると、ブルッと身体が震えます。

また、これからもこの地を守っていくならば、それ以上の手間がかかります。この状態を維持していくその姿勢に脱帽します。せめて記録に残しておきたくて、画像に収めました。さあ、今日はこれからです。

|

|

2023年4月26日(水)

追谷の砂鉄採掘跡(1)

中国道の新見ICで降りて、国道182号線から伯備線に沿って北上しました。神郷から西へ県道を走り、萩山川から峠を越えて奥出雲にやって来ました。

さて、ここの地域の通称は忘れましたが、集落の奥にあります。途中に立派な寺があるので間違えないでしょう。出雲そばの店が数軒あるはずなのですが、まだ早いからしまっているようでした。

大木の横に祠がありました。ここがたたら発祥の地だそうです。よく見れば段々畑のように水田がつながっています。千枚田ほど数はありませんが、集落全体どころかその先まで続いています。当にこの地域全体が似たような地形です。

これらはすべて人の手によって造られました。この一帯の地質は、砂鉄を含む花崗岩や閃緑岩からなります。それを長年にわたり、いや千年以上にわたって採掘してきたのです。それをならして平らにしたものがこれらの水田という訳です。

神木の根元にきれいな泉がありました。澄んだきれいな水が滾々と湧き出ています。横では水車が回っています。昔はこれでそば粉を作ったかもしれません。

近くのそば屋さんと少しおしゃべりしました。ここに北目的を告げると、いろいろとアドバイスをしてくれました。感謝です。昼頃にそばができあがるというので、再び訪ねました。ところが何か急用でもできたのか、打ちっぱなしのそばを置いたまま留守になっていました。

ちょっと残念です。もし次に来る機会があれば、そのときはゆっくりと出雲そばを堪能したいです。

|

|

2023年4月25日(火)

ヤマの神様

島根県東部の奥出雲にやって来ました。ここの砂鉄に興味があるので、現地調査員を買って出ました。まだまだ調査対象が多くて、まだまだ調査範囲が広くて、まだ緒についたばかりって感じです。

羽内谷の近くにヤマの神様を祀った神社がありました。道の近くですが、杉木立に囲まれて見えません。境内はこじんまりとして、社殿も鳥居も小さいものでした。

それでもここを管理している人がいるようで、それなりにきれいに掃除されていました。軒下の裸電球がアクセントでした。

裏には奥の院がありました。かなり本格的です。小さいと言って侮ることなかれ。これからの長い旅路を鑑みて手を合わせました。

|

|

2023年4月24日(月)

船通山の岩石

島根県東部の奥出雲にやって来ました。ここの砂鉄に興味があるので、現地調査員を買って出ました。調査対象が多くて調査範囲が広くて、まだ緒についたばかりって感じです。

砂鉄は風化した花崗岩や閃緑岩に含まれます。磁鉄鉱を主とする真砂(まさ)砂鉄と、酸化鉄(Ⅲ)が多い赤目(あこめ)などに分類されます。また、産地の違いにより、山砂鉄・川砂鉄・海砂鉄などにも分けられます。

山の斜面を見ると、岩石がかなり風化しているのがわかります。今にも崩れてきそうですが、この土砂に多量の砂鉄が含まれています。道端の石を持ち上げました。やっぱりすぐにぼろぼろ落ちてきますね。でも砂鉄を分離するには都合が良いです。

|

|

2023年4月23日(日)

羽内谷の鉄穴流し

島根県東部の奥出雲にやって来ました。ここの砂鉄に興味があるので、現地調査員を買って出ました。まだまだ調査対象が多くて、まだまだ調査範囲が広くて、まだ緒についたばかりって感じです。

それはさておき、いきなり未知の世界に入っています。船通山(せんつうざん)の北側に羽内谷(はないだに)という谷があります。そこにかつての砂鉄採掘を復元した場所があるというので行ってみました。

道が細い。先が見えない。本当にこれで合っているのか。・・・期待よりも不安に苛まれながら、ゆっくりと慎重に車を走らせました。途中でダートになると、その不安はピークに達しました。ついに諦めて路肩に駐車し、徒歩で現地に向かいました。

歩くこと10分でそれらしい小屋が見えてきました。付近の斜面には砂を採掘した跡が残っており、ねこ流しに使ったと思われる木製の樋があります。どうやらここで間違いないようです。

砂鉄を含んだ土砂を水で流すと、比重の小さい土は流れ去り、比重の大きな砂鉄は余り流れずに手元に沈殿します。これを鉄穴流し(かんながし)と言います。それを取り出して目の細かい布で濾し採ったりして純度を上げていくのです。

排水口の先には沈殿池がありました。濁った泥水を河川に流さないためです。今日ではこの方法で採取することは原則として禁じられています。また、無許可で砂鉄を採取するのもダメです。

ここは日本刀の元になる玉鋼の元になる砂鉄の産地です。毎年ある程度の量の玉鋼が作られ、全国の刀工250名余りに販売されているそうです。当に日本刀の聖地でしょう。

|

|

2022年12月6日(火)

鉛鉱山はオワコン?

岡山県西部にやって来ました。ここの金属鉱山への案内役を買って出ました。そろそろここも産出鉱物が底を着きかけています。数年にわたって楽しませてくれました。

以前に来たときは青や緑の石がかなり見つかりました。ところが、今日はほとんど見つかりません。足元を掘り返しましたが何も出てこない。うっすらとブロシャン銅鉱か孔雀石の付いた石や、水色のサービエリ石があったくらい。

青光りする鉱脈は残っていました。コベリンらしいですが、よくわかりません。他の人にこれを割ってみたらと勧めましたが、端をちょっと削っただけで納竿しました。

別のポイントに移動しました。こちらの方が少ないのですが、今日はこっちの方がマシでした。方鉛鉱・黄銅鉱・閃亜鉛鉱・黄鉄鉱など、世界中で最も生産されている遷移金属のオンパレードです(アルミが足らないけれど・・・。)。

同行のK様は錆びていない磁硫鉄鉱を、もう一人のK様は含有率の高い鉛の鉱石を、F様は見栄えのする水晶や光り物をゲットしていました。私は・・・、ここへ来ただけで満足してしまって何も採取しませんでした。

わざわざここまで来たのに、何も採らずに手ぶらで帰る。一般の人なら絶対に何かを採って帰ろうとして、かなり無理をするかもしれません。でもそういう気が起こらないのは、かなり心に余裕を持っているのでしょう。

帰りは瀬戸大橋からです。お約束のように与島PAにて休憩しました。次はしまなみ海道だろうか。

|

|

2022年12月4日(日)

ビカリアの博物館(2)

中国道の美作(みまさか)ICで降りて、そのまま北上しました。ここは岡山県の奈義(なぎ)町です。新生代には津山海という浅い海でした。砂や泥が溜まっていつしか地層となり、その中に貝や植物などの化石を含むようになりました。

さて、お待ちかねの採掘タイムです。今日は午後から雨の予報でしたが、外はカラッと晴れていました。北西風も穏やかで、奈義山がどっしり構えています。禿げている場所は自衛隊の演習場で、国道を挟んでそこに砲弾を撃ち込むそうです。

黒い泥岩と硬い砂岩が混じった黒い土を掘り起こします。その中にビカリアを含んだ塊があります。ハンマーの尖った方を用いて、山になった部分を崩していきました。・・・なかなか出てきません。もう小一時間も掘っているのですが、小さな巻き貝が数個だけです。

館長さんがシャベルで掘っていました。皆ぼやいていましたが、あのシャベルが欲しい・・・。ここではハンマーなど無用の長物でした。

ようやく小さいビカリアが見つかりました。体長4cmくらいの小型です。大きい物は10cmにもなるとかで、そんな大きい物が欲しいです。結局、ビカリア1個と他に3個、後はオオカキばかりでした。

ここでも館長さんや職員の方の説明がありました。内容はよくわかりました。・・・ただお話しが長いので、正直なところ採掘にもっと時間が取りたいです。すると、別の方がそっと耳打ちを・・・。「あの人は話を始めると長いので、頃合いを見計らって上手いこと逃げた方が良いよ。」いきなりそう言われたので、何だか可笑しくなって思わず苦笑いでした。

館長さんに職員の方々、ありがとうございました。

|

|

2022年12月3日(土)

ビカリアの博物館(1)

中国道の美作(みまさか)ICで降りて、そのまま北上しました。ここは岡山県の奈義(なぎ)町です。新生代には津山海という浅い海でした。砂や泥が溜まっていつしか地層となり、その中に貝や植物などの化石を含むようになりました。

今日は地学の先生を案内して来ました。先の科学の祭典がきっかけだった・・・訳でもないですが、とにかく今回は学習の時間です。何か得られることがあるでしょう。

「ビカリア」と言えば、巻き貝のウミニナの仲間で殻に突起があります。新生代第三紀の示準化石でもあり、熱帯から亜熱帯の浅い海に、おそらくマングローブ林のような場所に生息してたことがわかる示相化石でもあります。

当に一粒で二度美味しい化石です。

受付を済ませた後、先生たちは館長さんから説明を受けていました。産地の様子や出土の状況、ビカリア生息当時の周辺の様子など、今までにわかっていることをレクチャーされながら、熱心に聞いて質問していました。

展示品には、地元の小学生らが発見した逸品があります。方解石化したビカリアやめのう化した中身とか。殻が溶けてらせん状になったものを、「月のおさがり」とか「日のおさがり」と言います。こんなものを良く見つけたなと感心していました。

建物の裏では、はぎ取った地層を展示していました。ヤマトビカリアやウミニナ、サクラガイやアカガイもありました。運が良ければカニの足などが出てくるそうです。

|

|

2022年11月23日(水)

広島風お好み焼き

広島県広島市に学会のため来ました。せっかく来たので余った時間に公園を散策。たくさんの人が散歩していて、園内の道路は歩行者天国になっていました。

公園からアーケードを徒歩20分。商店街の東端まで来ました。目的はお好み焼きです。当時の行きつけの店が健在だったので、そこへ案内しました。

さて、相変わらず店内は狭くてすれ違うのも難儀します。でも味はそれなりに美味いのでやく通っていました。・・・う~ん、かなりの上から目線だな。とにかく、久しぶりの訪問でした。

この時期と言えばやっぱり牡蠣(カキ)でしょう。迷わずにそれの特大を注文しました。目の前の鉄板にうすく生地を広げて、刻んだキャベツをどっさり盛り上げます。隣でソバを焼いて、さらに卵もうすく広げて焼きます。最初の生地をひっくり返して重ねて、最後に焼き牡蠣をのせて完成しました!

コテで切り分けていよいよ食の始まりです(何か月食みたい。)。ソースがたっぷりかかった生地といっしょに、焼きソバと牡蠣を口に入れます。もちもちっとした食感とソースの甘さとが混在し、するっとのどに入っていきます。美味い~!

一枚目はわずか5分でなくなりました。二枚目は小さい物にしました。居眠り運転したくないので泣く泣く自制しました(涙)。今度は別の人に運転してもらおう。そう決意して店を出ました。なお、同行者にもとても好評でした。

|

|

2022年11月22日(火)

ヒロシマ原爆ドーム(3)

広島県広島市に学会のため来ました。せっかく来たので余った時間に公園を散策。たくさんの人が散歩していて、園内の道路は歩行者天国になっていました。

もう何度目になるか覚えていませんが、今日もここに来ました。広島に来る度に訪れています。先日来たときは改修工事が行われていました。それが終わって、全体を見渡せるのは久しぶりです。

がれきや焦げたような跡が、77年も経っているのに残っています。まるで、そこだけ時間が止まっているかのよう。動き出すことは・・・ないでしょうね。

それでも世界は今もこの瞬間も動いています。あちこちで紛争が絶えず、ロシアが一方的に仕掛けたウクライナとの戦争も深く影を落としています。ウラに誰がいるのか?デジャブ-を感じました。

|

|

2022年11月21日(月)

ヒロシマ原爆ドーム(2)

広島県広島市に学会のため来ました。せっかく来たので余った時間に公園を散策。たくさんの人が散歩していて、園内の道路は歩行者天国になっていました。

川辺を歩いているとボートがありました。ちょっとまだ時間があったので、15分くらい乗ってみました。

意外に広い川幅です。水量は豊富ですが流れは穏やかで、まだあまり寒くはありません。川から見る原爆ドームは初めてです。さっき見た写真がフラッシュバックして、しばらくそちらに思いを巡らせていました。

そう言えば、以前にこの川の中からドームの屋根瓦などの遺品が見つかったそうです。ちょっとしたニュースになっていました。他にも探せばいろいろ見つかるでしょう。

クレーンがたくさん林立していました。サッカー場か何かを建設しているらしいです。また、サーフィンのような競技のイベントもありました。この船の波がちょっと邪魔したようで申し訳ないです。こうして少し揺れる船上からちょっとの船旅を満喫しました。

|

|

2022年11月20日(日)

ヒロシマ原爆ドーム(1)

広島県広島市に学会のため来ました。せっかく来たので余った時間に公園を散策。たくさんの人が散歩していて、園内の道路は歩行者天国になっていました。

まず、資料館に入りました。朝一にも関わらず、すでに多くの人が開場を待っていました。チケットを購入し、エスカレーターで2階へ。映像や画像、模型などで当時の様子をわかりやすく展示していました。

出版された被災者の手記はあまり読んでいませんが、ここに展示されている分だけはしっかり読んでいきました。・・・でも「はだしのゲン」は一通り見ています。

ここへ来る度に展示物が変わっています。しかし、衝撃的だった画像、トラウマになりそうな画像は今も忘れることができません。

こんな言い方をすると失礼ですが、私の推しは「銀行前のヒトの影」・「背中のケロイド」・「顔を失った方」です。どれもショッキングでインパクトがあって、自分がこうなってしまったら・・・と考えてしまいます。

お上とやらのくだらないメンツのせいで戦争が始まり、そして長引いて国民に塗炭の苦しみを味わらせました。結局、戦争ってのは一部の権力者が始めるもので、犠牲になるのは非力な国民たちです。

国益のために戦争に行って、もっと血を流すべきだ・・・などと言っている政治家がいますが、それだったら自分か自分の子どもを最前線に送り込んでから言ってもらいたい。安全な後方にいて口先介入するだけなら、口をはさむな!

一方で、国土防衛のため一定の戦力が必要なことは否めません。なぜなら、隣国が信用できないからです。領土を掠め取ったり、領海を侵犯したり、物体を飛ばしたり、やりたい放題です。

本当はこんな軍事力なんて不必要です。警察機能さえあれば、国としては回っていけるでしょう。だけど、日本国内だけで生活は完結しない。海外から輸入し、あるいは海外へ輸出して、そうしたやりとりがあって生活できます。外交官の方、お疲れ様です。

ここの公園に来ている人はどのような気持ちでいるのだろう。胸の内を覗いてみたい気分にさせられます。

|

|

2022年4月12日(火)

牡蠣山の鉱山跡

広島県尾道市から南へ。西瀬戸自動車道からしまなみ海道を進むと、向島・因島を経て生口島に入ります。この島は友人の一人が生まれ育った場所で、その縁からここをときどき訪れています。

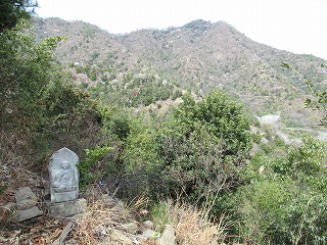

お地蔵さんを数えながら進みました。やっと登山道を脱すると、寺社仏閣を横目に次なる場所へ移動です。

瀬戸田の鉱山跡に来ました。ここはもうめぼしい物が残っていないため、半ばうち捨てられているようなところです。さっきのピークと同質の岩盤から成り立っています。鉱物採集はズリで行いました。

花崗岩がグライゼン化している・・・?とにかく硬い石ばかりでした。細かな水晶が見られ、所々に黄銅鉱や黄鉄鉱などが確認できます。金属光沢のある黒色鱗片状は緑泥石です。石の表面には緑色の被膜が見られます。孔雀石(マラカイト)のようです。

めぼしい物がないのでズリを登ってみました。相変わらず出てくるのは孔雀石のみ。硬質の青色は珪孔雀石(クリソコラ)でしょう。他に班銅鉱やコベリンもありました。

ここの名物は濃い藍色の藍銅鉱(アズライト)です。孔雀石と組成が似ているため、緑色の石ばかり割ってみました。黄土色の細かい結晶が見つかりました。オリーブ銅鉱かもしれません。隣の採石場ではススキの穂のような結晶も確認しています。

同行のK様やS様といっしょにズリを少しだけ掘ってみました。すると、石の端に藍色が見えました。久しぶりに見た藍銅鉱でした。後で報告した地元のY様から、まだあるとは思わなかったと返事を頂きました。どうやらここもほぼ枯渇しているようです。新規開拓が必要です。

|

|

2022年4月11日(月)

牡蠣山に登る(4)

広島県尾道市から南へ。西瀬戸自動車道からしまなみ海道を進むと、向島・因島を経て生口島に入ります。この島は友人の一人が生まれ育った場所で、その縁からここをときどき訪れています。

最初は薮をかき分けて進みましたが、やがて道幅が広くなり明らかに登山道とわかります。周辺の木々の一部が黒ずんでいました。よく見れば炭化しています。20年くらい前の山火事の跡でした。

ゴツゴツした岩場からなる尾根を縦走します。土壌は典型的な赤土ですが、花崗岩のケイ酸分が多くなり、硬くて割れやすくなっています。ちょっと足元が不安定で、かなり怖い場所もありました。さっきまでいた山頂が遠くになっていました。

しまなみ海道のトンネルの上を通過しました。・・・実はこれは行き過ぎです。本当は自動車道のすぐ脇に降りるはずでした。しかし、道がわからなくなり、結局かなり海岸に近い方へ行かざるをえません。

尾根道はさらに険しさを増していきます。日本アルプスよりはマシですが、両サイドにふらつくとそのまま落下しそうな場所がありました。怖いです・・・。

ピークには天狗岩とかの名称が付いていました。ピークの先に道が続いているか不安です。もし行き止まりだったら、今まで進んだ道を引き返さないといけないからです。ピークの向こうはこちらから見えません。一歩ずつ踏みしめて登り、そこに着けば周辺探索して次のルートを見つけます。3つのピークに登頂して、ようやく下山できるルートが見つかりました。

斜面はとても急で足元が滑ります。登りも疲れますが、下りはもっと神経を使います。ちょっとした坂でも一歩ずつ足を降ろして、滑らないように転げないように進むのです。こうして、4時間のハイキングが終わりました。

|

|

2022年4月10日(日)

牡蠣山に登る(3)

広島県尾道市から南へ。西瀬戸自動車道からしまなみ海道を進むと、向島・因島を経て生口島に入ります。この島は友人の一人が生まれ育った場所で、その縁からここをときどき訪れています。

牡蠣山には意外と多くの桜があります。瀬戸内海や岩城島をバックに何枚か撮りました。特に山頂より少し低い位置に真っ白な桜がありました。薄桃色ばかりだったので一際新鮮でした。

生口島の南部をしまなみ海道が走っています。くねっと蛇行する道がよく見えます。また、因島から向島に続く海道もよくわかりました。海峡には白い航跡が引かれていました。

そろそろ下山の時刻です。さっき登ってきた道をそのまま帰るのは無粋なので、反対側から下山することにしました。先行者がピンクのテープを貼ってくれており、ちょうどよい目印になります。北側に降りる道は無視して、途中から脇道らしく見える道を歩きました。

|

|

2022年4月9日(土)

牡蠣山に登る(2)

広島県尾道市から南へ。西瀬戸自動車道からしまなみ海道を進むと、向島・因島を経て生口島に入ります。この島は友人の一人が生まれ育った場所で、その縁からここをときどき訪れています。

さっき滞在した場所は山頂ではなくコルでした。まだ尾根の途中だったわけです。そこから本当の山頂に向かいました。最後の急斜面を乗り切ると、さび付いた鳥居が目に入りました。ここが奥の院です。

山頂からの眺めは・・・絶句。

これは素晴らしい!登ってきたかいがありました。北側・東側・南側の三方に開けています。広大な瀬戸内海が一望できます。山頂の桜はまだ咲いていませんでした。しかし、蕾が膨らんでいたので後一週間もすれば満開になるでしょう。

北側には佐木島と高根島、東側には因島や向島、南にはさっきの岩城島や弓削島などが見えます。全て目線よりは下だから、今いる山は周辺より高いことになります。黄砂のせいでやや霞んでいますが、海の青さや船の軌跡に立つ白波、少しずつ萌えだした新緑などが映えます。

生口島北側の集落には高校がありました。海沿いのグラウンドが見えます。瀬戸田の林地区や名賀地区です。その向こうの対岸が佐木島で、ここはまだ繋がっていません。その向こうの小佐木島にも集落があります。

東側の因島との間に生口橋が架かっています。しまなみ海道の一部です。生口島には北ICと南ICがあって、どちらもハーフインターです。尾道から来るときや帰るときは北から出入りして、今治の場合は南から出入りします。牡蠣山から素晴らしい景色が見えました。

視線を少し南へずらしました。因島の南側の市街地です。標高300mの山頂までの道沿いに桜並木があるようです。また、その向こうには弓削島が見えました。石灰鉱山があり、大理石などを産出します。

最近になって岩城島と生名島が橋により結ばれました。これにより弓削島から岩城島まで移動することができます。鉱物産地がいくつかあるので、ハシゴできそうで楽しみです。

|

|

2022年4月8日(金)

牡蠣山に登る(1)

広島県尾道市から南へ。西瀬戸自動車道からしまなみ海道を進むと、向島・因島を経て生口島に入ります。この島は友人の一人が生まれ育った場所で、その縁からここをときどき訪れています。

地理院地図では牡蠣山(かきのやま)ですが、百立山または桃立山(ももたちやま)、との山という異名をもつ標高408mの山で、生口島東部にあります。島内では3番目に高く、山頂付近から瀬戸内海が一望できると聞きました。

狭い道を避けて広いところから入って、自動車道の傍に駐車しました。ここから登山開始です。以前は南生口鉱山に来たのですが、登り口がわからなくなっていました。そこで、正規の登山道を使おうと思いました。

道はすぐに急斜面になりました。まるで崖を登っているような感じです。イノシシが掘り返した後の窪みを足がかりに、少しずつ歩を進めて行きました。早くも息切れがしてきます。前来たときから5年が経ちます。記憶があいまいになっていました。

しばらくすると、少し平らな場所に出ました。早くもここで休憩です。まだまだ標高が低いものの、対岸の岩城島や足元のしまなみ海道がよく見えます。また、桜も咲き出して山々に彩りを添えていました。普段は桜なんて見向きもしませんが、この季節だけは彼らが主役です。あちこちで薄桃色が互いに存在感を競っていました。

道はさらにきつくなりました。画像ではわかりにくいですが、一息付ける平らな場所がどこにもありません。こういうとき背中に背負えるリュックが便利です。両手が空くので、わずかに出ている木の根や枝を利用して、自身の重い身体を引き上げます。

再びの休憩です。いつの間にか、目線が隣の島の高さと同じくらいになっていました。海峡を眺めると、島と島とを結ぶ渡し船が往来していました。さっきすれ違ったバイク野郎たちは向こうに着いた頃でしょう。いつかは行ってみたいです。

ようやく山頂付近に到着しました。ここまでかなり時間がかかりました。木立の間から瀬戸内海が見えますが、眺望は良くありません。下から見上げていたときも木が生い茂っているように見えたので、あまり期待していませんでした。

さて、ここからどうするか。鉱山への道は全くわからなくなっていたので、ここから元の道を下山するか、それとも尾根伝いに行けるところまで行くか。決断を迫られました。

|

|

2022年1月16日(日)

与島の夕暮れ

また与島に立ち寄りました。前回より少し早い時刻です。南備讃橋の向こうに金山が見えました。こうしてみるとかなり高い(標高281m)です。山体のほぼ全体がサヌカイトからなっています。歩くと足元がキンキン鳴っていたのはよい思い出です。

瀬戸委大橋の下をマリンライナーが通り過ぎました。列車から眺めると、瀬戸内海は海って言うより大きな川を渡っている感じがします。もっぱら車で移動するため、めったに乗れなくなりました。

西の水平線にというか島影に夕日が沈みます。与島の南東に位置する牛島の前を、中型の貨物船が通り過ぎて行きます。そこから目を北へとずらしていくと、塩飽島の本島と向島の間をぬって、多数の船が往来していました。北九州方面にいく航路なのでしょう。

日が沈んで少しの間だけ、空はオレンジ色の夕焼けでした。また、海の方がもっとオレンジ色に染まってとてもきれいでした。風がほとんどなく、潮流や船がかき分けてできる波紋が映えて、その紋様だけでも十分でした。

さて、町の灯が点り始めました。向こうに見えるのは丸亀市や青ノ山(標高224m)です。たくさんの灯が懐かしいのは、あのどれか一つに○がいるからでしょう。鉄の船たちもねぐらに帰るようです。

|

|

2022年1月15日(土)

小泉鉛・銅山のズリ場

岡山県の小泉鉱山にやって来ました。この時期からコロナの第6波がやって来たので、出かけの体温・体調・体力?を確認し、行き帰りのSA・PAで注意し、誰にも会わないように行動しました。

さて、目指したのは銅や鉛の鉱物が出てくる場所です。一面に赤茶けた広いズリが残っています。その表面に顔を覗かせた古い鉱石を割っていきます。まず、持ち上げてみるとずっしりと重い!さすがは鉛を含んでいるだけあります。

割ってみて、黒いのはやや風化した方鉛鉱や硫砒銅鉱で、表面が青光りしているとコベリンです。緑色の被膜は孔雀石かブロシャン銅鉱、青いのは珪孔雀石や青鉛鉱、白いのは石こうや白鉛鉱などでしょう。他にも、黄鉄鉱・黄銅鉱・班銅鉱などを確認しました。

神社の鳥居周辺には鉱滓が落ちていました。ここで精錬が行われていたことに証左です。この鉱山跡を保存する動きがあるようですが、分かれ道には看板まであってルートがよくわかります。

むやみに掘り返したり、木々をひっこ抜いたり、ゴミを捨てていくなどの行為は止めましょう。奈良県天川村のように景観を損ねるような大規模な採集も控えましょう。今後もこの地を訪れる人たちのためにも、地元の感情というものを害すべきではないです。

本日の収穫は・・・まあ月並みでした。帰ってからじっくりとルーペで観察します。なお、この日に行っている訳ではないので念のため記しておきます。

|

|

2022年1月8日(土)

観光地じゃない吹屋の集落

吹屋集落にやって来ました。途中で道が通行止めになっていたりして難儀したが、ナビゲーションがとても優秀(自分のこと?)なので無事にたどり着けました。

まずは、観光地化されている中央の集落へ行きました。駐車場近くの神社をちょっと見てから、いつものうどん屋に入りました。カレーうどん、山菜うどん、天ぷらそば?うどん屋なのに?まあ暖まれば良いでしょう。

次に集落を見て回ろうと思いましたが、さっきのM様からここはいいからもっと先へ行こうと言われました。南西へ1km行ったところにも小さい集落がありました。文化財に指定されている家屋も数軒あります。ところが、人っ子一人もいません。

狭い駐車場に停めて細い路地を歩きました。ここは観光地として大型バスも停まる場所とは離れています。壁の土は赤くてベンガラが使われていました。メインストリートはそのまま車道になっているため、歩行者にはちょっと危ない道です。でも観光地化されていない本来の集落を見るという点では、こちらが優れているでしょう。

ふと見れば脇道からここに住んでいる親子が出てきました。お嬢ちゃんは小さい自転車に乗って、そのお母さんがさらに小さい子を抱いていました。どうやら退屈したお子さんが外で遊ぶと言って出てきたようです。

端から通りを眺めると、赤い壁と格子戸がずっと続いていました。大正から昭和の佇まいが思い起こされ、そのままタイムスリップしたような気持ちになりました。行商人とか着物を着た芸者さんとかが歩いていても違和感がありません。郷愁を呼び起こされそうでした。

ここでも終わりかけの紅葉が散りつつありました。古い屋根瓦に積もっているのも一興です。その落ち葉がさっきのお嬢ちゃんの頭にも付いていました。間もなくこの辺りも根雪になるでしょう。暖かい家庭の中で健やかに成長して欲しいと願いました。

|

|

2022年1月7日(金)

吉岡銅山の遺構再び(2)

遺構の北東側に公園があります。あと3ヶ月もすれば桜が一斉に咲くでしょう。

公園の真ん中にトンネル?がありました。材質は鉱滓からできています。大人が頭を少し下げて通り抜けられます。一体何でしょう。

緑色をした石が落ちていました。孔雀石か、いやブロシャン銅鉱かもしれません。他にもキースラーガーのような黄鉄鉱や黄銅鉱、粒状の閃亜鉛鉱、四角い方鉛鉱などが見られました。

同行していたM様が大きな水晶を拾っていました。四国では余り水晶がありません。だから、数cmであっても十分大きいのです。私も負けじと小さい物を拾いました。

これで案内するという目的を1つ果たせたことになります。他にもいくつか引き出しを抱えています。しかし、他者を案内するだけでなく自分ももっと多くの経験を積んでおきたいです。

|

|

2022年1月6日(木)

吉岡銅山の遺構再び(1)

山中に突然現れた古代の遺跡のような廃墟群。・・・的なイメージで説明できそうな鉱山跡でした。

銅を取り出した熔鉱炉はすっかり塞がっています。しかし、溶融した銅が流れ出た口は健在で、フラッシュをたいても奥まで見えないくらい延びていました。以前は周辺に鉱滓(スラグ)が多数落ちていましたが、今回は余り目立たなかったです。拾われたのかそれともどこかへ持って行ったのか。

遺構の上にまで登ってみました。足場が悪いので粗末な手すりまでありました。頂上部まで登ると周りの景色を一望できます。遠くの山にはまだ一部だけ紅葉が残っていました。白い雪も見られます。

ここは標高400mくらいあるので、早朝は霜柱が立っています。しかし、日中には融けてしまうので地面が湿るのですが、このところの天気続きですっかり地面が乾いていました。歩くにはちょうどよいです。

さて、さっきの大釜も鉱滓を固めた物で造られていました。ブロックのように成型するのはどうやったのでしょうか。全体を見れば本当に何かの遺跡みたいでワクワクします。

しばらく付近を散策して、煙の道や貯鉱所なども見ました。あいにくと当時の鉱石は見つかりませんでした。それはまた別に探すことにします。

|

|

2022年1月5日(水)

行き帰りの高梁

岡山県北部の賀陽ICで降りるとそこが吉備高原です。標高は400m前後で、高陣山や大和山を中心として広がっています。そこから西へ10kmくらい行くと、高原が終わって急に標高が低くなります。

高梁市の中心街まで後2kmに迫りました。標高はまだ300mもあります。ここから一気に標高を200m以上落とさないと行けません。言うなれば山の急斜面を駆け下りるような感じです。そこで、この道にはループ状の橋が架けられて高低差を上手く調整しています。

早朝の市街地には、放射冷却のため濃い霧がかかっていました。ループの先には何も見えません。一面が灰色に覆われていました。雲海の城で有名な備中松山城もここにあります。以前見たときは、城山の足元まで白い雲がまるで白波のように押し寄せていました。

帰りも同じルートを辿ります。さすがに今度は晴れていました。展望所から市街地がよく見渡せます。高梁川に沿って南北に走るのが国道180号線です。新見や吹屋に行くときよく通っています。川に架かる高梁大橋も見えました。

歴史や鉱山跡、鉱物や化石採集に関心があり、それを趣味にしているからこのような場所とも縁ができました。最近ではこれを見ている他の人からよく情報を求められます。そういうときはこう言っています。声を大にして「一緒に行きましょう!」

この声かけで新たに仲間に加わった方もいます。誰かとおしゃべりしながら、あくせくせずのんびり石拾いするのが楽しいです。ついでにまだ見知らぬ所を散策するのもグッドですよ。

|

|

2022年1月4日(火)

行き帰りの瀬戸大橋

かつては宇高連絡船により結ばれていたルートの近くに、総延長9.4kmもある瀬戸大橋線ができました。これにより待ち時間を合わせて1時間以上かかっていたのが、わずか10分足らずで対岸に渡れます。本当に便利になりました。

今日はその恩恵を受けながらこのルートを往来します。坂出JCTから分かれて、四国最後の出口の看板を横目にしながら一気に通過します。タワーや造船所の間を通り抜けるともうそこは海の上。瀬戸内海の上を走ります。

海というより幅の広い川というイメージもあります。周りに浮かぶ島々を見ながら、児島のトンネルをくぐろうと先を急ぎました。朝の橋は白く光って見えました。

用事が終わって帰途に就きました。夕方の橋は灰色になっていました。輪郭もはっきりせずわかりにくい。こういうときにわかりにくいモノたちに出会うことから、逢魔が時と呼ばれます。

さらに時間が経つと橋梁に灯が点りました。本格的なライトアップではないけれどこれはこれできれいです。助手席からの風景を久しぶりに堪能しました。窓から無人島の室木島と、その向こうに大槌島が見えました。

|

|

2021年11月30日(火)

与島の夜景

瀬戸大橋の中間地点「与島PA」。最初の頃はよく立ち寄っていましたが、大橋の通行に慣れてしまうと素通りしてしまいます。今日はとても疲れていたので、やむを得ずここで休憩を挟むことにしました。

実際にここへ降りるルートがわかりにくく、あっという間に通り過ぎてしまう。もっと大きな案内板があって欲しいと思いました。登るときもちょっとわかりづらいし・・・。上り下りでかなり時間を取られるのもデメリットです。

一方で、朝早くと夕暮れ時の風景がきれいです。静かな瀬戸内海をゆっくりと船が進んでいく。朝日に照らされる大橋や島影に沈む夕日など、被写体には事欠きません。

また、夜景もなかなか乙な物です。ライトアップされた橋脚が並んでいる姿は、宮沢賢治の電信柱たちを連想させます。夜遅くだったので人気がないのもグッドでした。駐車場もまばらになってきました。

海の向こうに、塩飽諸島の集落の灯りが見えます。塩飽の家並みを描いた大判の絵画が職場に飾られていて、毎日それを見ています。コロナ渦でフェスティバルが中止となったのは残念ですが、いつかは行ってみたいと思います。

|

|

2021年11月29日(月)

呉の夕暮れ(3)

もっと東に目を向けると安芸灘大橋が見えました。まるですぐそこにあるような錯覚を覚えます。こうしてみれば、女猫の瀬戸もけっこう狭いです。

少し手前を見れば、ゆるやかにカーブしている阿賀マリノ大橋がありました。今日は結局渡れず仕舞いでした。この辺りが阿賀南で、もっともっと山側が阿賀北です。学生時代の友人は元気でしょうか?

はるか西を見れば、広島の市街地の一部と宇品港が霞んでいました。コロナで中止になりましたが、毎年何十万人が花火大会を楽しんでいた場所です。私も遠目に見物したことがありました。

雲間から日が差してきました。海が金色に輝いています。とてもきれいです。夜景が見られないのは残念ですが、今日はここまでとしましょう。

|

|

2021年11月28日(日)

呉の夕暮れ(2)

呉軍港(仮称)がよく見えます。何隻か入れ替わっているようですが、自衛艦も停泊していました。さすがに潜水艦まではわかりませんが・・・。

少し手前に視線を向けると、高層ビルが建ち並ぶ市街地です。直方体のモノリスが合体したかのような、あるいはマッチ箱やサイコロを並べたような街並みです。夕暮れ時で、灰色の空気の中に立っていました。

手前が江田島の小鷹山、その向こうが西能美島の野登呂山、さらに向こうが山口県東部になります。こうしてみると本当に瀬戸内海は多島海だなって思います。

|

|

2021年11月27日(土)

呉の夕暮れ(1)

呉市の北側にそびえる標高737mの灰ヶ峰。市街地を見下ろすようにどっしりと構えた山容は素晴らしく、下から見上げても存在感があります。

市街地中心街からまっすぐ山を目指します。二車線道路から脇道に入り、住宅街を抜けていきます。道はくねくねと曲がり、カーブとクランクの連続みたいでした。木々のすき間から呉港が見え隠れしています。景色の良さそうなポイントもありましたが、山頂行きを優先して先を急ぎました。

再び途中からもっと細い脇道に入ります。枯れ葉が少し積もった山道を走ります。夕暮れの近い杉林の中はかなり暗くなり、そろそろライトの点灯が必要になってきました。山頂の西から南を通って東に回り込み、北側を西へ向かって進むと山頂です。結局、ぐるっと大回りしたことになりました。

呉港から12km、車で30分かけてようやく着きました。山頂には気象観測用のレーダーがあります。さっき下から見えていたのはこれでした。誰も居ないようで無人化されているのかもしれません。

ススキの原っぱに先に、呉市街地が広がっていました。これはまた見事な眺めです。真っ正面の南西方向に見えるのが呉港で、その延長に東能美島があります。少し西側の島影が江田島と西能美島です。

市街地の東側は、標高497mの休山を最高峰とする半島部が突き出ています。

その向こうが倉橋島で、音戸の瀬戸や早瀬の瀬戸があります。

車がなければ来られない場所です。しかし、来る価値はありました。これだけ見晴らしが良いならば、もっと観光地化されてもおかしくないです。でも交通は不便で余程気になっていないと来ないでしょうね。地球の丸さを感じることができました。

|

|

2021年11月26日(金)

呉軍港の艦船(2)

今日の潜水艦バースには3隻が確認できました。いつもは海中にいるため、ここでないとめったに見ることもできません。鉄のくじら館も現役のときは、ここでこうして桟橋に係留していたことでしょう。

望遠で見れば、かなり細かい構造であることがわかります。ハッチが開けられて、艦内から何人か出てきました。何の作業をしているのでしょうか。

一度潜れば数週間から数ヶ月も帰って来られない。上陸することもなかなかできない。過酷な勤務だと思います。しかし、国防には欠かせない大切な仕事でもあります。

戦争などというのは愚かな行為であるし、愛国心を利用して国民を戦火にさらすような政治家がいます。そやつらの思い通りにはしたくない。

一方で、日本周辺では近隣の国々との緊張感が高まっています。まだほんの少しだからそこまで焦る必要はないと思いますが、それでもいざというときに備えるのは大事です。この辺りのさじ加減を上手くできる人物が出てきて欲しいです。

黒船がやって来て日本は開国しました。でも今度の黒船は外からでなく内から現れてくれないかな。ここでも赤レンガ倉庫群が健在でした。

|

|

2021年11月25日(木)

呉軍港の艦船(1)

呉市の港には自衛隊の艦船が停泊していました。灰色というかちょっと青みがかった色合いで、この色の光の波長は海上では視認しにくいそうです。さすがに近づくことはできませんが、遠目にその様子を伺うことができました。

艦番から名称がわかるそうですが、そこまでマニアじゃないため敢えて触れません。護衛艦なのか掃海艦なのか、それとも輸送艦なのかわかりません。ただし、潜水艦だけは見ればわかります。

いつもより少ないとは言え、軍港の道沿いを観光客が歩いていました。私も彼らに混じってカメラを向けていました。しかし、こんな私たちを誰かが監視していないのだろうか。怪しげな行動をすれば、どこかから駆けつけてくる部隊がいるのかな?・・・などと、緊張感の欠片もない態度でのんびり歩いていました。

この周辺を「アレイからすこじま」というそうです。埠頭の先には古い建造物がありました。魚雷揚げおろしクレーンです。元軍港にはぴったりのイメージです。その歴史的背景を気にしないのならば・・・。

|

|

2021年11月18日(木)

瀬戸の急流を越えて(3)

早瀬の瀬戸まで来ました。音戸の瀬戸から倉橋島の南海岸線を15km走って、寄り道しながら30分かかりました。道は空いていましたが、急カーブが多くて見通しが良くないです。注意が必要でした。

倉橋島西岸と東能美島東岸を結ぶのが早瀬大橋です。国道487号線になり、海峡に架かる橋は全長623mで高さは36mにもなります。毎日通行する船が400隻にもなり、自衛艦などの大型船も多数通るため高さが必要だったとのことです。

音戸の瀬戸大橋が架かったとき、地元では次はこの島にも架けて欲しいという要望が上がりました。募金活動や基地どうしが地続きになるというメリットから、12年後の1973年に開通しました。因みに、この島には3つの名があって、東能美島・西能美島・江田島と呼ばれていました。周囲から見ると、それぞれが異なった島に見えたからだそうです。その後、東と西はまとめて能美島と呼ばれるようになりました。

まるで大河のように潮流が流れています。天気は晴れていますが風が強いです。10分くらいの間に2隻の漁船が通過して行きました。確かに通行量は多そうです。立派なトラス橋で、これにより交通がとても便利になりました。この先にも瀬戸がいくつかありますが、今日はここまでです。

|

|

2021年11月17日(水)

瀬戸の急流を越えて(2)

波の静かな入り江でカキの養殖が行われています。ここは倉橋島西側の釣士田(りょうしだ)港近くです。砂が堆積して干潟のような遠浅ができています。そこに四角い構造体を組んで、カキをひもで吊して並べていました。

干潟に並んでいる姿は幾何学的で面白いです。また、カキがいくつもぶら下がっている様も見応えがあります。ちょうど潮が引いている時間帯だったようで、漁船が砂の上に取り残されていました。

ニューギニアかインドネシアか忘れましたが、貝殻を大量に集めてひもを通した物をお金の代わりに使っている部族がいたと思います。それを思い出して、ひも一本にくっついているカキは全部でいくらだろうか。それを利用すれば、お金の代わりになるかも・・・などと考えてみたりしました。

生牡蠣はあたると怖いので控えていますが、カキは大好物の1つです。カキ鍋雑炊が好みで、アツアツでぷりぷりの身をほおばるのがサイコ-です!今年も食べられますように・・・。

|

|

2021年11月16日(火)

瀬戸の急流を越えて(1)

呉市中心部から車で20分かけて、音戸の瀬戸まで来ました。ここは本土と倉橋島がまるで接するような近さにあります。かなり狭い瀬戸(海峡のこと)で、奈良時代の文献には既にこの名称が載っていたそうです。

交通の要所として警固屋が置かれたり、清盛伝説があったりで当時でも有名な場所でした。干潮時には、砂州や岩礁沿いに渡ることもできたそうです。今は航路を維持するため海底をしゅんせつしているので、そのようなことはできません。

瀬戸の延長は南北に1km、開口部は北側の狭い所で200m、南は80mしかありません。船の交通量が多いため、事故が起こりやすかったです。大型船を通すため海底を3m以上掘削しています。1日に700隻が通行しているから、この狭い瀬戸をすれ違うだけでも大変です。

それにしても対岸の島がものすごく近いです。人の顔がわかるだけでなく、大声を出せば会話もできます。しかし、渡し船以外にルートはなく交通が不便でした。1961年に音戸大橋が開通しました。何とちょうど開通60年ということで、地元ではイベントをしてました。私は「清盛もなか」を買いました。もっとも自分では食べられずに、家族に全部持って行かれてしまいましたが・・・(笑)。

橋を架けるとき、かなりの制約がありました。特に、橋の高さの確保が重要でした。瀬戸が狭いため中央部に橋脚を設置できず、用地も少なかったことで、橋の両側を二重ループにすることになりました。東の本土側はそのまま急斜面を利用し、西の倉橋島側はループを造りました。おかげで、水面からの高さ23.5mをキープできました。

実際にループを通ってみました。グルグルグルグル・・・と、本当に目が回りそうでした。油断すると事故りそうで怖いです。一方で、面白く感じている自分がいました。

帰りに、本土側にある公園にしばらくいました。橋を渡ってくる車が見えます。さっきのループを走る車はまるでミニカーのように見えます。橋の上から瀬戸を眺めると、10分くらいの間に3隻くらい通過していきました。航跡が泡となって残っています。かなり高さがあって強風時には危ないです。

北側に第二音戸大橋があります。2013年に開通し、国道のバイパスとして利用されています。全長492m、高さ39mとアーチ橋としては大きい方です。こちらも真っ赤で背景に映えます。他にここからは見えないけれど、第三音戸大橋と呼ばれる歩道橋もあります。とても短いですが・・・。

学生時代にここを訪れてから早○十年が経ち、風景の変化に隔世の感があります。夕方だったから全体的に暗くて、ちょっと陰気な感じでした。今日もほぼ夕方ですが、そのときよりも明るく感じるのは何故でしょうか。

|

|

2021年11月15日(月)

やまとはくぶつかん(2)

人間魚雷の回天や零戦もありました。愛媛県南予地方の紫電改や、鹿児島県知覧町の隼(復元機体)なども見ましたが、こんな機体が重い爆弾を抱えてよく空を飛べたと思います。

戦争末期には自爆攻撃を強いられました。例えば、神風特攻隊とか。爆弾を抱えて敵艦に体当たりをして自殺する。人の命を道具としか考えない軍部に吐き気がします。不沈空母なんてないのに・・・。

百歩譲って、囲碁の捨て石のようにその人の死が後世の役に立つなら、亡くなった人の魂も浮かばれるかもしれません。でもそんなことなかった。ムダに戦争を引き起こして、ムダに多くの人に塗炭の苦しみや悲しみを与えた。

・・・そして、それを命令した戦犯たちはのうのうと生き延びて、楽な人生を全うしていった。先日100歳で死んだモノみたいに。

無邪気にかっこいいと声を上げている子どもがいました。同じような感想をもらしていたカップルがいました。それはそれで楽しんでいるのだから、その気持ちや発言を否定しません。でもそのウラには様々なダークサイドがあった事実も否定できません。

今の自分にできること。とても少ないです。しかし、誰にでもできることがあります。それは「考え続ける」こと。

究極的に言えば、人は自分や身の回りの人が一番大事です。では自分や彼らを守るにはどうすれば良いか?家族を守る。会社を守る。学校を守る。町内の自治組織を守る。もっと視野を大きくして、自分が所属する市町村を守る。県を守る。そして、国を守る。・・・大きすぎてそこまでなかなか頭が回らないでしょうが、私たちが安全に生きるために必要なことです。

「平和」と言わず「安全」と言ったのは、私たちが選挙等を利用して多少なりとも影響を与えられるのが、国家レベルまでだからです。世界平和なんて今はムリだから。

しかし、今はムリでも考え続けることはできます。ヒトは考えることで発達してきました。私は生きている限り考えることを止めません。

|

|

2021年11月14日(日)

やまとはくぶつかん(1)

潜水艦の隣には戦艦に関する資料館がありました。まず、いきなり大砲のお出ましです。大和のものではありませんが、けっこう迫力があります。他にスクリューなども野外展示していました。

さて、「大和」とご対面です。本物のミニサイズですが、それでもかなり大きい物でした。史実の写真や資料から伺える大和の姿がそこにありました。本物は海底で2つに割れて静かに眠っているそうです。

戦争末期に、軍部のデタラメな行き当たりばったりの作戦(作戦とも言えないと思うが・・・)のため、片道の燃料しか積み込まず、護衛の航空戦力もなく、単艦で米軍が待ち受ける沖縄へ向かい、そして当然のごとく撃沈されてしまった。それを思うと、怒りや悲しみがゴッチャマゼになった気持ちになります。

ムダに死なされた多くの軍人や、ムダな作業に従事されられた多くの民間人がそこにいました。当時の国民がそれを望んでいたなどと言われるエライさんがいるが、あなたらが情報統制して、自分たちにとって不利な情報を国民に教えずに、誤った方向に導いていった事実は否めません。

大きな権力には大きな責任を伴う。それがわからない人には指導者たる資格はありません。というか、そんな愚者に指導される国民は不幸です。ではどうすれば良いか?

それは私にもわからない。一番速い方法は選挙に勝って国政を担うことです。しかし、選挙には相当な費用がかかるし、ノウハウもいるし、人的な繋がりや知名度も欠かせません。つまり、現在の選挙システムでは何のしがらみもない新人は当選しにくいことになる。

国政を実質的に担っている国家公務員も疲弊しているし、出世を目指している人は忖度することしか考えていない。真面目にやっている人ほど潰されやすい。有能な人材が失われていくのは、国家としても大きな損失です。

・・・などと、「大和」を見ながら熱くなっていました。大和のプラモだけを相手にしていられるような、平和な世の中は本当に実現できているのでしょうか。

|

|

2021年11月13日(土)

鉄のくじら館(2)

潜水艦の内部に関する資料です。艦に隣接する建物で、入場すると先にこちらを見学します。私は先に潜水艦を見てきたので、今度はこちらを見学します。

・・・よくわからないことばかりです。と言うか、あんまり興味が湧かない。魚雷とか機雷とかを見れば「おおっ」と思うけれど、どうも馴染みがないため(馴染みがあればそれはそれで大変だが・・・)、ふ~んくらいで終わってしました。

でも国防は国の将来に関わる大事なことです。北方領土・竹島・尖閣諸島など、平和ボケしている日本の周りにも諸外国との領土問題があります。某国による圧力などに対して、苦々しく思っている国民は私だけではないでしょう。しかし、私たちのその気持ちを国のエライさんに利用されて、戦争に突き進むのは御免被ります。

だいたい戦争に賛成する人たちって、自分が行くのでなく他人にやらせるのですよね。自分たちは安全な所にいて、他者に殺し合いさせるのです。連中が考えるのは国の利益ではなく、自分たちの利益だけですよ。戦争に行けと言うなら、自分が先に行ってこいって思います。

一方で、国民や領土を守るためにはそれなりの人員と装備と訓練が必要です。この日本が将来何処に向かっていくのか。とても懸念しています。・・・と言うことで、皆さん選挙に行きましょう!

|

|

2021年11月12日(金)

鉄のくじら館(1)

呉港に近いショッピングモールの隣に、黒と赤地の「くじら」が居ました。・・・どう見ても潜水艦ですね。退役した艦を大型クレーンで吊り上げて運んだそうです。その発想も面白いです。

コロナのせいで入場には人数制限がありました。ちょうど午後からの開場間近だったので列に並びました。正面玄関は左舷にあります。頭越しに表面がツルツルした感じで鋼板が見えます。よく見れば細かい傷跡がかなりありました。何かにぶつかった跡なのでしょうか?それとも長い年月による腐食なのでしょうか?たぶん質問しても答えてくれないとは思いますが・・・。

潜水艦のすぐ横の建物が資料館です。3階までありますが、私は展示物に目もくれずまっすぐ上を目指しました。実は3階の通路から潜水艦内部に入ることができるのです。どうせなら他人がいないうちに、じっくりと眺めてやろうと思って急ぎました。

内部は・・・、一言で言えばとっても狭い!人がすれ違うのも困難な通路が続き、発令所は細かな機器や配線でゴチャゴチャしています。こんな環境で数ヶ月も暮らしたら、一体どうなるでしょう?体力はさておき精神的に健全な状態を保てるかどうか、それは個人の考え方次第です。

乗務員が寝泊まりするガンロッカーも見ました。やっぱり狭いです。しかし、これらの艦は国防のために戦うことを想定しているため、アメニティを最低限にしてでも狭い空間を有効に利用しています。周囲の壁だけでなく天井にも多数のスイッチや計器やありました。

さて、退役したとは言え潜水艦は機密の塊です。写真は不許可でした。コッソリ撮ろうとしても要所にしっかり人員が配置されているので不可能です。そこのあなた!邪なことを考えるのは止めましょう(笑)。

出口から艦を斜めに眺めました。艦首が海を向いています。やっぱり海に帰りたいのかな・・・ってちょっと感傷的になりました。艦尾に回って下からスクリューを見ました。五枚羽根で正面から見れば桜花のようです。ところでこれは金色をしていますが、材質は何でしょう?黄銅かな?

|

|

2021年11月10日(水)

とびしま海道を行く(5)

蒲刈大橋まで来ました。残すところあと島1つと橋1つです。ここまで2時間かかっています。写真を撮りながらゆっくり進んだからでしょう。

橋の手前のドライブインでちょっと休憩です。写真撮る以外でののんびりタイムです。展望所があったので、そちらに行ってみました。外国の方々がいたのでちょっとビックリ!コロナのせいで海外からの観光客が激減しているなか、わざわざ来てくれたのはうれしいかぎりです。

ここから瀬戸内海の雄大な景色が眺められました。沖に700mにある小島の近くをボートが走っています。やや逆光で暗く写りましたが構成はバッチリです。南西方向に見えるのは上黒島と下黒島です。住人はいませんが、何かの採掘場らしいです。

ここからは一気に走って、女猫の瀬戸を越えて本土に上陸します。橋の下の瀬戸(海峡)に漁船が停泊しています。漁をしているわけでなく、何かの準備のようです。ちょうど時間的に潮流が止まったので、このようなことができます。

向こうに安芸灘大橋が見えました。本土と島を結ぶ最後の橋です。この橋だけは有料でした。まあ仕方ないでしょう。大鳴門橋のようなアーチ橋でした。大下島にこれと同等規模の橋が架かれば、大三島までとびしま海道が繋がって全線開通です。将来に期待しましょう。

|

|

2021年11月9日(火)

とびしま海道を行く(4)

大崎下島の海の駅に来ました。フェリーの発着場なのでその名称があります。秋晴れで気持ちの良い朝を迎えました。陽気に誘われて、県内外から釣り人が来ています。船でやって来て船で帰っていく人もいるそうです。何か記念になる物を・・・と思いましたが、特にこれという物がなかったのが残念です。中の瀬戸大橋がきれいでした。

北の海岸線を走っていると、次の島が見えてきました。豊島です。ここも海岸まで急な斜面が続いており、住宅が密集しています。海から見ると、まるで浮かんでいるようです。でも生活するとなれば、毎日この坂を上り下りしなければならない。とても大変でしょうね。

豊島大橋が見えてきました。今からこれを渡ります。海岸線から坂を登って高台から橋に入ります。停車する間ももどかしく一気に走り込みました。

|

|

2021年11月8日(月)

とびしま海道を行く(3)

この前の話は愛媛県の旅行記にあります。そちらをご覧ください。

岡村港から展望台経由(少し長居をしました。)でここまで30分。ようやく広島県に入ります。岡村島から隣の大崎下島まで、3つの橋と2つの小島を渡ります。

1つめの岡村大橋を渡ると中ノ島です。住人は居ませんがミカン畑があります。2つめは中の瀬戸大橋で、1つめと同様の白いアーチ橋です。それを渡ると平羅島(へらしま)で、島の南側をぐるっと回ると黒くて角張った橋がありました。平羅橋(へいらばし)です。この橋だけは余り高さがなく大きな船は通れないようです。

橋が架かっている2つの島と、文字通りに小島と呼ばれる島が1つあり、瀬戸が少し複雑に交わっています。南側が広い瀬戸内海で、漁船団は毎朝ここを通過して仕事に向かいます。大崎下島からも出港しています。また、遊覧船やヨットなどの発着場もあります。

さっきいた岡村島からこちらを見渡したとき、2つの島に囲まれて入り江のようになっていました。青い海に白い橋がコントラスト良く映えて、とても印象に残りました。瀬戸の潮流も穏やかですが、意外と速そうで船が押し流される場面もあります。照り返す日の輝きに、思わず「ホゥ」と頷いていました。

|

|

2019年11月17日(日)

銀山の鉱石は鉛(2)

2時間半もかかってようやくズリです。水も食料も着替えもタオルもばっちりです。ここで数時間は粘ろうと思いました。

間もなくY様が「コベリン」を見つけました。硫化銅(Ⅱ)CuSからなり、青光りした鉱物です。母岩は閃亜鉛鉱や方鉛鉱を含んだ石英で、一見して銅など含んでいないように見えます。しかし、方鉛鉱の表面を覆うように広がっていたので、銅が含まれているのでしょう。ちなみに、組成式は前者がZnS、後者がPbSです。実験するとCuSやPbSは黒色、ZnSは白色沈殿を生じます。これらの色の違いは何なのでしょうか?

黒く湿った石の隙間から、青い鉱物が顔をのぞかせています。「青鉛鉱」です。同じような青でも銅(Ⅱ)イオンのせいではありません。もっとじっくり見ていると、黒くて照りのある結晶が目に入りました。「メラノテック石」のようです。小さいですが、白色不透明な結晶は「白鉛鉱」も有りました。緑色の皮膜状鉱物は「ブロシャン銅鉱」のようです。金色の黄銅鉱ややや白っぽい黄鉄鉱も見つかりました。

ズリの石は乾いていなくて、地中の物は泥まみれでした。それでも青い鉱脈が相当量含まれる石や、ほぼ鉱石の塊になる重い石を拾いました。しばらくして、M様が石の窪みに緑がかった羽毛のような結晶を見つけました。ルーペで観察すると、確かにそのように見えます。これは何かと尋ねると「カレドニア石」だそうです。希に見つかるレア鉱物で、他の産地として多田銀山などがあります。銀山には比較的多いのでしょうか?ちょっと興味があります。

ついつい長居をして、午後の日差しが傾いていました。降りるのも一苦労で、急な斜面を滑って転がらないように足の踏ん張りが必要です。少しつりかけていましたが、騙しだまし歩いて何とか車に着きました。目論んだだけの鉱物の採取はなりませんでしたが、気持ちの良い有酸素運動ができたと思います。さて、これから徳島まで帰ります。居眠りしないように4時間の運転が始まるのです。

|

|

2019年11月16日(土)

銀山の鉱石は鉛(1)

かねてから親交のあるY様とM様、そしていつも同行しているM様とK様、私の5人で鳥取県の銀山跡に登りました。昨年の同時期に行くつもりでしたが、天候不順なため断腸の思いで(?)見送ったという経緯があり、今回の意気込みはすごかったです。とは言うものの、体力のない2人は戦々恐々としておりました。私もその1人です。

道の駅みたいな場所にて待ち合わせし、揃ったところで出かけました。初めて来たときは確か水田とカキツバタの花でしたが、今日は刈田と遅咲きのコスモスの花でした。少しでも体力を温存するため、林道の入口までM様の車で移動です。リュックを背負ってさあ出発です!

すぐに荒れた山道になり、傾斜も急になってきました。また、道と直交するように沢が流れてアップダウンも激しいです。すぐにバテ始めた2人(私を含む)を尻目にホイホイと登っていく3人。しかし、ちゃんと待ってくれるので安心です。申し訳ない気持ちも多分にありますが、どうしても身体が動かないため仕方ありません。途中で道がぬかるんできました。山肌から清水が吹き出て、眼下の沢に流れ込んでいました。細い木を架けた危なっかしい橋を渡り、クマザサに覆われて足下が見えない悪路をゆっくり進みました。

ようやく遠くまで見渡せる広場に出ました。ここまででちょうど半分です。少し長めに休憩しました。均等に生えた杉木立の間をぬって、消えかけた沢沿いを歩きました。ここで左へ行く道をとると沼地です。かつての鉱山の施設跡が残っていますが、足下がじるくて靴が汚れます。こうなれば斜度45の斜面から尾根まで登ることになります。最後の難関ということで、ここまでとほぼ同じ時間をかけてやっと頂上部にたどり着きました。眼下に索道跡が見えました。ここから今度は斜面を降りていき、谷底に降りるとズリの底辺です。再びズリを登って頂上に着きました。滑りやすかったので、登山靴が重宝しました。ピッケルは不要でしたが・・・。

|

|

2019年6月4日(火)

ケラとおろちループ

駅近くの刀剣館にやって来ました。船通山の砂鉄を原料にたたら製鉄を行い、その鉄から刀剣を作っていました。玄関先に「ケラ(金偏に母)」がありました。砂鉄からできた不純物を含む鉄塊です。中心部に黒っぽい銀白色の塊があり、玉鋼(たまはがね)といいます。それを元に刀剣にまでたたき上げるのです。

製鉄には5日くらいかかります。その間は火を絶やさず、鉄の純度を上げるのです。逆にチタンやケイ酸は少なくなります。砂鉄と玉鋼を販売していたので思わず買ってしまいました。

帰るために中国自動車道を目指しました。国道の途中にグルグル巻きになった道がありました。数十mの段差を一気に解決するため、急坂ではなくループにしたのです。上部の展望所からも見えますが、最もよいスポットは道の駅近くの橋の上です。粒子加速器のように円形に回っているのがとても面白いです。

かつては3年かけて、四国内の海岸の砂鉄を採取してきました。それが何の奇遇か近畿や中国、九州の砂鉄の研究をしています。ここ以外に数ヶ所採取し、行かれない所には文書でお願いしました。おかげで山陰や九州南部、種子島などの砂鉄が入手できました。分析はこれからです。

|

|

|

2019年6月3日(月)

羽内谷と船通山

奥出雲は砂鉄の産地です。四国に比べるとチタンが少なく、たたら製鉄に適しているそうです。川原の土や砂を採取すると、黒い砂鉄層が確認できました。

船通山(せんつうざん)には八岐大蛇(やまたのおろち)に関する神話があります。頭と尾っぽが8つもあったという大蛇で、素戔嗚尊(すさのおのみこと)に退治されました。これを大和朝廷と地元の有力者の権力争いだと考える人もいます。八岐大蛇とは、実は砂鉄採集をしていた部族ではないかと。

鉄は武器だけでなく農機具や生活用具など様々な用途があります。鉄器を用いることで生産性が増し、生活が豊かになります。それは人口の増加につながり、戦力も増えて力を持てるようになります。当時の権力者にとって、ここは重要な土地であったのです。

羽内谷(はうちだに)にネコ流しの跡がありました。横に長く張った布に上手から土砂を流すと、比重のある粒子は手前にたまり、軽い物は流されます。比重選鉱といい、昭和49年まで行われていました。今は河川の水質を悪化させるとのことで禁止されています。しかし、企業や個人が敷地内ですることはOKです。

花崗岩が風化した土砂を確認すると,砂鉄の黒い粒子が多く見られました。今も日本刀を作るため、ここの砂鉄が用いられているそうです。

|

|

|

2019年6月2日(日)

集落の神社と田んぼ

鳥取県日南町の道の駅に向かう途中で、気に入った風景をいくつか撮りました。私のモチーフとなる被写体は自然や古い物、地域の営みです。観光客が寄りつかないような神社仏閣とか、見栄えのしない田舎ならどこにでもありそうな情景。地元民なら見慣れた光景だけど、農家から数十年も足を洗っている者にとって、それらは貴重な思い出を呼び覚ますのです。

鉱山近くにこぢんまりとした神社がいくつかありました。ひょっとすると山の神かもしれません。廃村ならお祀りされずに放置されていますが、ここはまだ誰かが掃除しているようでした。さっきのろう石も少し転がっていました。

水鏡のような作付面積の広い水田がありました。学校のグラウンドくらいあるでしょう。トラクターが1台頑張っていました。底の泥をかき回して酸素や養分をまんべんなく届けるためです。しばらく見ていると、何度も行ったり来たりしていました。

他にもヒバゴンとか小さな駅舎とか、古い校舎や住宅など趣のある建物も見られました。

この辺りは海抜400mほどで、海から遠く離れています。毎日どのような生活をされているのでしょう。そういったことにも興味があるので、今度は民宿などにしばらく泊まってみたいです。

|

|

|

2019年6月1日(土)

庄原の青いコランダム

広島県庄原市北部の勝光山周辺は、ろう石の産地として知られています。ろう石とはろうのような質感がある石で、耐火レンガやガラス繊維の原料に用いられます。葉ろう石(パイロフィライト)やカオリナイト、絹雲母(セリサイト)、ダイアスポアなどからなる混合物です。

その中にコランダムが含まれています。組成式Al2O3で表される酸化アルミニウムが主成分で、微量の鉄を含むと青くなるそうです。硬度は9もあるため鋼玉ともよばれ、宝石質で青ければサファイア、赤ければルビーになります。

この産地では灰色または青色の物を産出します。前者は六角形の結晶をしていますが、後者はほとんど結晶ではなく青い染みのような鉱染状になっています。母岩のろう石は灰色または白っぽい褐色で、それに数ミリから数センチの塊が含まれます。

鉱山への道すがらにズリはなく、広範囲をひたすら探し回りました。そのおかげでサファイアをいくつか拾えました。試してはないけれど、これって硬いのだろうね。割れるだろうが用途は何だろう?研磨剤に使えるのでしょうか?

稼働中の鉱山もあったので、そちらは門から先に入りませんでした。それなりに採取できたのでとても満足しています。教えて下さったY氏に深く感謝します。

|

|

|

2019年3月23日(土)

吉岡銅山の遺構

県道から500m下りて、平地を300m進めばあります。精錬所や排気口、事務所跡などの石積みが残っています。そして、最奥にあるのが坑口とズリです。

低品位の黄銅鉱が落ちていました。塊状であっても不純物が多く、標本になりそうな物はありません。金色が目立つくらいです。緑青が付着した脈石もよく見られました。緑色や青色をしていました。また、少しだけ水晶を含む物もありました。なお、カラミはたくさん落ちていました。

青空には多数の飛行機雲です。遠く海外から戻ってきた便かもしれません。

|

|

2019年3月13日(水)

吹屋の硫化鉄鉱

キースラーガーの主成分で、中国地方でも産出することを知りました。鉄と硫黄の化合物ですが、組成式はFeSとFeS2の間くらいで、CuやOも含みます。混合物です。ベンガラ館や集落の民家に展示していました。

銀白色の鉱脈は見られず、ただの黒い塊でした。しかし、さすがに重かった。なめ回すように見ていると、ある方が自分の分を分けてくれました。それもかなりデカイ!観光坑道がまだ鉱山として稼働していた時代に、そこから採掘されたそうです。大変ラッキーでした!後に、この鉱石を小割りしてお世話になった友人や県立博物館に寄贈しました。

笹畝坑道のカラミは細かく割れていました。表面には緑色の緑青が付着しているので、この鉱滓は銅を含んでいます。ベンガラばかりでなく銅も採って売っていたんですね。とにかく枯れ野一面に散らばっていました。吹屋集落自体はそう大きくないし、他にもいくつかの小集落に分かれています。山奥なので平地が少なく、鉱山と共に歩んできたため坑道に近い場所に密集させたからでしょう。

小雪が舞う日もまだあるとか。でも春はもうすぐです。笑顔の似合う人が多いこの集落が、ずっと続いていってくれることを祈っています。

|

|

|

2019年3月3日(日)

吹屋の赤い集落2

またやって来ました。ベンガラを求めて・・・。ここでは地元で生産したベンガラを販売しています。きめの細かい粒子でやや褐色に見える赤です。内外の壁に塗ったり、瓦の材料にもなっています。また、衣類や絵皿にも用いられています。

ある家を訪ねて、留守番をしていた娘さんと話し込んでいました。すると、奥から年配の方が出てこられたのでそちらともいろいろな話をしました。かなり時間が経ったのでそろそろお暇しようと立ち上がったとき、それがスッと目に入りました。

それは一風変わったベンガラでした。明治から昭和初期の間に製造されたそうで、他に展示されている非売品の中でもかなり異質です。化学成分を調べたくなり、無理を承知で頼んでみました。住所・氏名・TEL・職場などを伝え、名刺も渡してひたすら懇々とお願いしました。家族と一緒に頼み込みました。そして、いくつかの条件付きで小さじ2杯だけ下さいました。何とか信用していただけたようです。本当にありがとうございました。

その条件をさっき達成したところです。そのベンガラの成分分析結果を娘さんに知らせました。薬品との反応性から、それは大変奇妙な物であることがわかりました。ちょっと信じられない結果です。読書の皆さんには、時期が来れば公開します。

|

|

|

2019年2月11日(月)

天空の城

晴れた冬の朝、予想のとおりに雲海が広がっていました。岡山県の備中高松城です。雲海に浮かぶ城は幻想的で、まるで異世界のように感じられます。

日が昇るにつれて少し雲が濃くなってきました。徐々に山を登るようにせり上がってきて、城を飲み込むかのようです。しかし、もっと時間が経てば雲も消えるでしょう。その僅かな一時のためにここにいるのです。

車でのアクセスは申し分なし。ただし、駐車場が数台分しかなく、路駐になる場合があります。

|

|

2019年1月31日(木)

笹畝坑道とズリ

吹屋銅山は観光坑道として保存されています。受付で200円支払うと、ヘルメットの装着を勧められます。ちょっときつかったので止めましたが、後でそれを後悔することになりました。

坑道は狭くて高さもないので、やや屈みながら早足で進みました。しばらく行くと急に広くなり、採掘現場にたどり着いたようです。灯りがともっていますが、そこから離れた穴の奥は暗く、岩盤の様子がわかりません。湿気がすごくて岩の表面が濡れていました。鉱脈を探すために少し身を乗り出しました。すると、ガイ~ン?!・・・頭が痛い~!気を付けていたはずなのに、頭上にあった岩にぶつけてしまいました。

幸いにも流血の惨事には至りませんでした。岩盤に鉱脈を示す図がありました。黄銅鉱とか硫化鉄鉱とか書いています。しかし、黒く変色している上に水滴まで付いているのでさっぱりです。

高いところでは20m以上ありそうです。まるで秋芳洞みたい。錆びた磁鉄鉱の小片とか、金属鉱石らしい塊もありました。でも勝手に拾うわけに行かず、それ以前に状態が悪すぎて標本的な価値はほぼないでしょう。

外には露頭がありました。また、古い坑口も見られました。間歩(まぶ)でしょうか。精錬されていたようでカラミもたくさん落ちていました。

|

|

|

2019年1月13日(日)

雪のちらつく山宝鉱山

すっかり木の葉が散って、山の斜面がよく見えるようになりました。一方で、落葉がズリの表面を覆って鉱石が探しにくくなりました。それでも夏季のうっとうしい暑さや虫の襲来に比べれば、こっちの方がはるかにマシです。

寒くなって来る人も少なくなったのか、先客の形跡がほとんどありません。ということは、今から探して見つけた物は全部自分のかな?まず、ざくろ石や蛍石を探しましたが見つかりません。出てくるのは黒い磁鉄鉱ばかり。六角状の結晶が黒い塊に埋もれていました。方解石も多いです。

|

|

2018年12月18日(火)

出雲再び(その2)

以前にも泊まったホテルにまた来るとは思ってもいませんでした。皆生温泉に宿泊です。海岸に近く、遠くに大山が見える場所でした。

冬季は道路の凍結が気になります。実際に自動車道途中の山深い場所で降雪がありました。トンネルを抜けると・・・という言葉のように、視界に飛び込んできたのは雪に覆われた森林でした。積もったばかりのようでまだフワフワしています。幸いにも道の雪は融けていたので、引き返すことはありませんでした。

強風が吹き荒れて白波が立っていましたが、日御碕の灯台を見に行きました。玄武洞のように柱状節理が観察できる場所です。駐車場から少し歩くと、足下の土中に柱のような構造が見られます。六角柱になっていて、初めて見れば人工物と思うかもしれません。

案内所には、パンフと共にこの地方の化石が展示されていました。余り詳しくないためよくわからなかったのですが、昔の郷土研究者が採集した物だそうです。私が集めたコレクションもこれと同じようになるのかな?寄贈するならどこが良いだろうか。そう思いながらこの地を後にしました。

|

|

|

2018年12月17日(月)

出雲再び(その1)

雨音が近づく曇天の下で、日本古来の神社を訪ねました。米子から車で50分くらいです。片道1車線の自動車道を走りました。少し迷ったので、途中のSAでパンフをもらって位置の確認です。迷うのも旅の醍醐味だと思います。

博物館に駐車して、そこから鳥居まで歩きました。黒光りする大きな鳥居には存在感があります。さすがは総本山(?)です。参道の中央は歩けなくなっていました。参拝者が余りにも多いので、道がすり減ってしまったようです。

境内には「ウサギ」がたくさんいました。前に来たときよりずっと増えていました。神様の従者にしてはチャラいのもいました(笑)。因幡の白ウサギの眷属たちでしょうか。大国主命(ひらがなを打って変換すると一発で出てくるのに感動した!)の神話をモデルにした銅像も初めて見ました。

社には、ぶっといしめ縄が掛けられていました。特に何も願わず、お賽銭を入れました。条件反射みたいなものです。周囲を歩くと古い建物がいくつかありました。神域なのでしょう。

参道で昼食を取っていると、山口県辺りの画像が映っていました。そちらはもう雨のようです。するとパラパラと音がしてきたので、あわてて車まで走りました。

|

|

|

2018年12月16日(日)

境港再び(その2)

商店街を堪能した後、他の見どころにも行ってみました。まず、美保関の灯台に行きました。大橋を渡って東へ10kmです。あまり行く人もいないのか、かなり閑散としていました。駐車場は工事中で、たぶん年末のかき入れ時に間に合わせるのでしょう。遊歩道をしばらく歩くと灯台が見えました。上がることはできず、周りを見渡しただけです。確かこの下の海岸って葡萄石(プレーナイト)が新しく見つかったはずだけど。

再び大橋を渡って魚市場へ直行です!そして、市場に入って直行したのがカニ売り場です。まだ生きているズワイガニが所狭しと並んでいました。不漁とはいっても地元ではこれだけの数があります。やはりここまで来ないと良い物は入手できないな。

この後も時間がありましたが、さっさと宿舎へ行きました。夜は長いのでコンビニでおやつを買い込み、飲料は現地調達としました。前回はメテオを見てきましたが、普通の石ころみたいなので今日は止めました。夜空の下を散歩していると、ときどき流星が見られます。あれが1個でも近くに落ちてきて拾えないかな。そう思いつつ数十年。流れ星に願いをしても叶えられることはないでしょうね。

|

|

|

2018年12月15日(土)

境港再び(その1)

岡山旅行から1週間も経たないのに、慌ただしい年の瀬の合間をぬって島根旅行です。ただし、あくまでも遊びはついでであってメインはお勉強会です。

また来ることはないかもしれないと思いつつ、またまた境港の商店街を歩いています。始業前の通りには人も少なく、鄙びた感じが色濃く漂っていました。シーズンにはごった返すような人混みでしたが、今日はすっきりしていてどこへでも行けそうです。

キタローへ行きました。やっぱり妖怪は大人気です。海外にも似たような話があって、基本的なシナリオは万国共通かもしれません。機器の発達もあって、様々な不思議映像が百出し、お茶の間にいながらそれを見ることができます。ただし、人工の映像もあるので注意が必要です。

中庭にも妖怪たちがいました。ポストには手紙が入っているのでしょうか。それにしても最近はイケメンになってきて原作者も苦笑いされているでしょう。現代風にアレンジされているのも面白いです。ネタとしていろいろ土産を買いあさりました。

街角のあちこちには小さな魚のモニュメントが飾られていました。トビウオとかマグロとか、おいしそうなものばかりです。次は市場へ行こうかな? |

|

|

2018年12月9日(日)

迷いの森の甲山鉱山

広島の友人に連れて行ってもらいました。ネットなどでそれなりに情報収集していましたが、残念ながら全く使えない情報ばかりだとわかりました。

近くのダム湖で合流した後、Y氏の車に同乗して現地を目指しました。いつしかアスファルト道からダートになり、峠のような場所で降車しました。そこからずっと徒歩になります。

かつては軽トラが入れた道は、崩れたり削られたりして今は通れません。山の稜線を見ながら、谷に沿って山道を登っていきます。枯れ葉がめちゃくちゃ積もっていて滑りそうです。実際に数ヶ所で崖崩れがあり、道が少しなくなっていました。

歩いてすぐのように思っていましたが、結局30分もかかりました。着いたところも鉱山らしくなくホッパーと坑口があるくらい。でもここがそうだと言われて、まずは周辺探索をしました。遺構はほとんどなし。ズリも小さいものだけでした。

汚らしい石英を割っていきました。小さく銀色をした結晶が見られます。しかし、四角いそれは黄鉄鉱でした。丸みを帯びた物は自然銀の可能性あり。黒い染みは銀黒の可能性大です。2時間くらい奮闘しましたが、自身は黄鉄鉱とよくわからない染みだけでした。

後日、Y氏やM氏からいただいた染みはナウマン鉱だとわかりました。この鉱山での発見は4例目だそうです。ありがとうございました。なお、ルーペは必須です。

|

|

|

2018年12月8日(土)

岡山市内の温泉

水入らずで苫田温泉に来ています。市内に泊まるなら大浴場があるところが良い。・・・ってことで、ため池の湖畔に立つちょっとひなびた感じの温泉を選びました。

冬なのにあまり寒くありません。温泉に浸かるとすぐに暑くなってのぼせてきます。でも真っ白な湯気が立ち上り、じんわりと肌に寒気が染み込んでくるのが爽快です。料理はまあまあ。プライバシーはほどほど。落ち着いた旅館でした。

|

|

2018年12月7日(金)

吹屋のベンガラ館

集落から車で2分。谷沿いにベンガラの資料館がありました。ここではベンガラ(弁柄)の製造法を再現しており、様々な施設が見られます。

ベンガラの原料は緑礬(りょくばん=ろうは)です。硫化鉄鉱から製造され、やや緑がかった白い固体です。主成分は硫酸鉄(Ⅱ)。これを釜で焼きます。少し焼くと水分が残った黄色い含水酸化鉄の状態になります。そして更に焼き締めていくと、赤いベンガラになります。

試しに、るつぼを用いて実験してみました。市販品の硫酸鉄(Ⅱ)を入れてバーナーで強熱すると、確かに赤い粉になりました。温度によって色合いが異なり、600℃くらいなら赤褐色になり850℃なら真っ赤になるそうです。これは生成した粒子の大きさが異なるためです。きめ細かいほど赤みが増すようです。

硫化鉄鉱の鉱石が落ちていました。黒っぽくてとても重いです。徳島の高越山や愛媛の別子銅山の物とも異なります。少し拾いたかったですが、ぼろぼろになった物しかありませんでした。しかし、地元の方から大きな鉱石を頂いたのでとても満足しています。 |

|

|

2018年12月6日(木)

吹屋の赤い集落1

岡山市から北西へ50kmくらい。山中の奥のまた奥にこぢんまりとした集落がありました。名所のようで大きな駐車場があり、シーズンには大勢の観光客が訪れるそうです。しかし、年末に近くて小雪の舞うこの日は誰もいませんでした。

時代を感じさせる古い家並みをぬって、800mほどの街路が延びています。瓦葺きの屋根は黒く光り、格子を組んだ小窓からよく見渡せます。壁は真っ赤というよりやや褐色をしています。成分は酸化鉄(Ⅲ)、すなわち赤さびと同じものです。

この地方ではベンガラづくりが盛んでした。江戸時代から製造されていた古いベンガラが、集落の至る所に用いられています。また、資料館や土産物の店頭にはそれらが飾られていました。もちろん非売品です!

念のため店主に伺うと、10年前には気前よく他者に上げていたそうです。ところが、それを知った教育委員会が貴重な資料だから上げちゃダメって言ってきたので、今は上げたりしないらしい。残念な気もしますが、そりゃそうでしょう。正当な理由だと思います。

後日、別の場所で当時のベンガラと原料のろうはを頂きました。ありがとうございました。 |

|

|

2013年11月3日()

○○○○

|

![]() |

|

| ○読者の方へ・・・原則として旧市町村で区分けしています。他のコンテへの移動は左記からどうぞ♪なお、欲しい鉱物があれば個人の方でも交換できます。メールにてご連絡ください。学校や博物館など、公的な機関であれば寄贈もできます。鉱山について詳しく知りたい方は、トップページの注意事項をお読みの上でメールしてください。鉱山跡地は危険な場所が多いので、未成年者は自分たちだけで決して行かないでください。 |

|

|