|

|

| 近畿地方の旅行記 |

私は2005年から主に四国内の鉱山跡を訪ねています。地元の方と知り合えたり、新しい発見があったりでとても充実しています。一緒に行きたい方はメールして下さい。

お問い合わせは、 fe26-co27-ni28-cu29-zn30@ymail.plala.or.jp (事務局)までどうぞ! |

鉱山訪問や鉱物・化石採集など、石に関する記事はタイトルの色を変えています。

2025年11月20日(木)

ほんがんじ散策(2)

徳島県からバスで4時間くらい。保津川の川下りが終わって嵐山に着いて、今度はお買い物ツアー・・・の付き添いでした。でもヒマあったから近くを散策しました!

御影堂と阿弥陀堂を結ぶ回廊です。ここも歩くことができます。白い障子はいつ貼り替えるのでしょうか。まったく汚れていませんでした。

隣は興正寺です。こちらは赤い紅葉が印象的です。屋根の上に鷺がいました。物憂げに何かを考えているようでした。

最後は漬物です!コリコリとした食感が良く、日本人として生まれてきてよかったと思いました。

|

|

2025年11月19日(水)

ほんがんじ散策(1)

徳島県からバスで4時間くらい。保津川の川下りが終わって嵐山に着いて、今度はお買い物ツアー・・・の付き添いでした。でもヒマあったから近くを散策しました!

何処に行くかと思いきや、前にも行ったお寺の前でした。正確にはその西本願寺の前にいただけで、入ったことはなかったです。立派な門をくぐり抜けて車道が通っています。

境内はとても広く、大屋根の本堂(御影堂)が印象的でした。公孫樹の黄色もよく映えていました。夕方近いのでまぶしくありません。ちょうど見ごろです。

内部もとても広かった。畳は何畳あるのでしょう。1000人くらいは入れそう。支柱もぶっとくて重量ある瓦屋根を支えていました。

|

|

2025年11月18日(火)

あらしやま散策(2)

徳島県からバスで4時間くらい。保津川の川下りが終わって、やっと嵐山に着きました。乗船時間は約90分でした。ここから上陸して買い物や食べ歩きです。紅葉の真っただ中で、観光客でめちゃくちゃ混んでいました!

嵐山公園を歩きます。立山の紅葉とは違った美しさがあります。逆光からの色の鮮やかさは特筆すべきものがあります。

少し歩いて竹林に入りました。竹に囲まれた路地を進みます。インバウンドの影響で観光客だらけ。私も他者のことを言えませんが、本当に多かった。路線バスのバス停も長蛇の列でした。

売店はいっぱいでした。道路も自動車と人力車が入り乱れていました。だんだん観光する気力がなくなり、早々とバスに乗り込みました。でも紅葉と竹林の緑の対比がきれかったです。

|

|

2025年11月17日(月)

あらしやま散策(1)

徳島県からバスで4時間くらい。保津川の川下りが終わって、やっと嵐山に着きました。乗船時間は約90分でした。ここから上陸して買い物や食べ歩きです。紅葉の真っただ中で、観光客でめちゃくちゃ混んでいました!

何度も来た嵐山ですが、紅葉の季節は初めてです。これぞ京都の秋って感じで、とても雅な風景が広がっています。渡月橋にも大勢の歩行者がいて、橋の途中で写真を撮っていました。

私もついフラフラとそちらへ行きそうになりましたが、まずは腹ごしらえからです。予約できているって良いですよね。一応バイキングで、蒸し物が食べられるところに来ています。シュウマイとかホタテとか、器に入れるだけ入れて後は蒸すだけでした。

いつもなら60分まるまる食べ放題をするのですが、観光の時間が限られているのでちょっと短縮しました。早速、桂川へ行って被写体を探します。

まず、浅瀬に鯉を見つけました。浅い川を遡っています。それらを狙うシラサギや鵜もいますが、見つかることなく堂々と姿をさらしています。堰の上手はボートがいっぱいでした。

|

|

2025年11月16日(日)

京都保津川下り(5)

徳島県からバスで4時間くらい。京都亀岡の保津川に来ました。朝一番の乗船ということで、今日は早起きしました。川幅が広くなり、周囲が明るくなってきました。間もなく終点の嵐山です!

向こうから舟が何艘かやってきました。団子や甘酒などを売っています。乗船から90分が経ち、小腹が空いてきました。ナイス、タイミングです。

あぶりもちと甘酒を買いました。腹の中がほっこりと温かくなりました。イカ焼きをほおばっている同行者もいました。

2人乗りの遊覧ボートが多くなりました。どうやら嵐山に入ったようです。遠くに渡月橋が見えてきました。

嵐峡の舟の間をぬって船着き場に到着しました。石の階段を上ると土手です。こうして100分近くにわたる川下りを終えました。

|

|

2025年11月15日(土)

京都保津川下り(4)

徳島県からバスで4時間くらい。京都亀岡の保津川に来ました。朝一番の乗船ということで、今日は早起きしました。蛇行して北上していた川が、再び折れ曲がって南下し始めました。

2本目の鉄橋をくぐってしばらく進むと大きな淵が現れました。この水深は10m以上だそうです。水が停留して青く見えます。それに対して紅葉の赤さが見事です。

岩礁地帯のような急流を進んでいきます。鉄橋の上に駅がありました。保津峡です。車道もありますが、ここが行き止まりです。ちょうど列車が来ていて、橋の上に停まっていました。

トロッコ列車の路線唯一の鉄橋をくぐります。のんびりした感じの列車が走っていました。振り返ると青い川がずっと続いています。間もなく終点です。

|

|

2025年11月14日(金)

京都保津川下り(3)

徳島県からバスで4時間くらい。京都亀岡の保津川に来ました。朝一番の乗船ということで、今日は早起きしました。川幅が狭くなり、流速が上がってきました。山の影をぬって進みます。

この辺りから山影に入りました。陽が差し込まないと肌寒くなって底冷えがします。川面からごつごつした岩が顔をのぞかせています。3人いる船頭さんたちが慎重に竹棒で誘導しています。

カヤックの大群に出くわしました。流速の弱いこの辺りから、さらに上流を目指すようです。互いにあいさつを交わして進んでいきました。

激流が見えてきました。川幅は100mくらいでしょう。落差もそこそこあって、白いしぶきがあがっています。間もなく曲がり角で、それを過ぎれば再び日の目を見ることができます。

山陰本線の鉄橋です。川下りの最中に5回見ることができます。さっきまで寒いところにいたので、陽のぬくもりがとてもありがたいです。水は澄んでいて川の中まで見通せました。

ここからは何度か急流になります。乗船してから40分。まだまだ大丈夫です。

|

|

2025年11月13日(木)

京都保津川下り(2)

徳島県からバスで4時間くらい。京都亀岡の保津川に来ました。朝一番の乗船ということで、今日は早起きしました。出港してまだ10分です。川は穏やかに流れています。

沈下橋が現れました。高さが低いため大水が出たときは沈んでしまいます。右岸は土手と道と平野部、左岸は山と林からなり紅葉がきれいです。

川霧が大変濃くなってきました。太陽が真っ白になって、まるで満月のようです。大きな黒点だったら見えるかもしれません。黒い鳥が一羽飛んでいきました。

川がゆっくりと南へ進路を変え、川幅が狭くなってきました。霧が少しずつ晴れてきて、周囲がよく見えるようになりました。幻想的な川霧タイムは終わりです。

左岸に朱色の神社が見えてきました。請田神社というそうです。裏には細い道が通っていて、この川に沿って続いています。一方で、右岸の道はここまでで、この先はトロッコ列車のレールが続いてるだけです。

|

|

2025年11月12日(水)

京都保津川下り(1)

徳島県からバスで4時間くらい。京都亀岡の保津川に来ました。朝一番の乗船ということで、今日は早起きしました。2時間近い船旅ですから、それなりに準備が必要です。項目をチェックして、いざ出港です!

徳島からチャーターバスで一路亀岡へ。6時出発で到着は9時過ぎでした。かなり速い方です。しかし、最後の曲がり角で道を間違えて保津川土手を走ってしまい、20分くらいロスしました。

おかげで1番目ではなく2番目の舟でした。橋のたもとのテントを張ってある場所から乗り込みます。1艘につき30人くらいと、まずまずの人数が乗船しています。

ここから下流まで16km。約100分の船旅が始まります。川幅は300mくらいありますが、水流があるのは100mくらい。そこを舟が進んでいきます。

少し進むと川面がうっすらと霞んできました。この季節は冷たい空気と比較的温かい川の水が接触して、川の上に霧が発生します。陽が昇るにつれて、だんだんと霧が濃くなってきました。

霧の中からパシャっという音がしました。どうやら鵜のようです。カワウかウミウかヒメウかわかりませんが、岩の上からこちらを見ていました。朝っぱらから元気だな・・・とでも思っているのでしょう。

|

|

2025年11月5日(水)

明延鉱山跡を訪ねて(5)

徳島県から車で4時間くらい。姫路から北上して、朝来ICで下りて現地に向かいます。鉱山の範囲が広すぎるので、かなり時間がかかってしまいました。

駐車していた第一浴場まで戻りました。これも鉱山の遺構の1つで、鉱山で働いた後にここで入浴していました。今は資料館になっていますが、なぜか閉鎖されていました。稼働時はあの上の窓から湯気が出ていたのでしょうね。

ここから更に北上して、夏梅ニッケル鉱山、中瀬アンチモン鉱山を回りました。前者は紅砒ニッケルという赤色の銅のような鉱物、後者は石英中の輝安鉱や自然金の他、中瀬鉱という鉱物が有名です。

中瀬の金番所です。住宅街の中にあります。ここも休業中でした。錆びた鉱山列車が印象的でした。

雨が降ってきました。・・・と思ったら、ドシャ~と本降りに。あわてて車に逃げ込んで道の駅を目指します。ところが、そこも人がいっぱいに。簡単にトイレ休憩をすませて、すぐに自動車道に上がりました。

行きとはルートを変更して、竹田城の真下を通りました。次回はここに登ってみたいです。

|

|

2025年11月4日(火)

明延鉱山跡を訪ねて(4)

徳島県から車で4時間くらい。姫路から北上して、朝来ICで下りて現地に向かいます。鉱山の範囲が広すぎるので、かなり時間がかかってしまいました。

ナビに明延鉱山中心地跡という表示があったので行ってみました。少し手前に駐車してそこから徒歩5分です。一応は舗装された山道を川沿いに進むと、対岸に大きなズリが見えてきました。

ここが明延の本山です。大仙粗砕場というそうです。高さは20m以上で、横の長さも数百mはあるでしょう。1か所にまとまっているズリとしては、愛媛の別子銅山や高知の白滝鉱山を上回るかもしれません。

坑道やインクラインが残っています。特に位置を挟んでレールや踏切があり、ひび割れたコンクリの間から鮮やかな緑の苔が生えていました。大変興味深い遺構でした。

ここでもズリに行きたくてうずうずしています。しかし、監視モードに入っているため入場できません。こちら側の川原には黄銅鉱や黄鉄鉱、緑青の付いた青い石などが見られました。

物理的に行けないこともないですが、勝手に入って怪我でもすれば、自業自得とはいえ大問題です。ふと足元に目を向けるとそこには・・・ヒルがいました!四国ではめったに会いません。これがトドメとなって、入山を完全にあきらめました。

|

|

2025年11月3日(月)

明延鉱山跡を訪ねて(3)

徳島県から車で4時間くらい。姫路から北上して、朝来ICで下りて現地に向かいます。鉱山の範囲が広すぎるので、かなり時間がかかってしまいました。

続いて明延観光坑道へ移動しました。予てより興味はあったのですが、今日は下見のつもりです。朝早くから予約客がまあまあいました。ヘルメットをかぶってさあこれからって感じです。

ここにも一円電車が飾られていました。坑道内を通って6km先の神子畑まで往復していました。

奥に岩の割れ目がありました。よく見ると褐色のヤケがあります。鉄分など金属を含む場合によく見られます。ただし、明延の鉱種はスズなど非鉄金属を主とします。

谷川沿いに石を探しましたが、特筆すべきものはありませんでした。ちなみに、ここの鉱石もいくつか所有していて、黄銅鉱、スズ石、鉄重石などがありました。また、ホタル石もあります。

|

|

2025年11月2日(日)

明延鉱山跡を訪ねて(2)

徳島県から車で4時間くらい。姫路から北上して、朝来ICで下りて現地に向かいます。鉱山の範囲が広すぎるので、かなり時間がかかってしまいました。

再びシックナーをまじまじと見ました。高さは10mくらいで、20本くらいの柱が立っています。配電盤などの機器もそのまま残されていました。これらを見るだけでも面白いです。

シックナーの裏側にはズリのような場所がありました。あいにくと立ち入り禁止です。遠目から見て、その錆びた石は金属を含んでいそうとか、あの白い石英は水晶を伴っているかもとか、想像するだけでうずうずしてきます。

佐嚢地区に戻って水晶を探しました。この辺りは紫水晶の産地でしたが、今ではすっかり採りつくされて何もないとのことでした。なお、私道や私有地が多いので、立ち入りには十分な注意が必要です。

私もいくつか所有していますが、一般的な白い水晶はキラキラして純度が高そうです。また、紫水晶は色の濃いものもありますが、全体的には薄い色合いで、その控えめなところが気に入っています。

小一時間ほど探しましたが、やはり見つかりませんでした。ごく小さなものばかりでした。それでは次の場所へ向かいましょう。

|

|

2025年11月1日(土)

明延鉱山跡を訪ねて(1)

徳島県から車で4時間くらい。姫路から北上して、朝来ICで下りて現地に向かいます。鉱山の範囲が広すぎるので、かなり時間がかかってしまいました。

神子畑選鉱所跡に来ました。まず目に入るのは、コンクリで段々になった基構造体。これぞ、ザ!廃墟って感じがします。急斜面を上るインクラインもありました。

その横に2つ並んだUFO型(?)建造物がシックナー。液体と固体の混合状態から、重力により比重の大きい物を沈降させて分離する装置です。ここのは直径30mもあるそうで、百尺シックナーとよばれています。

一円電車で有名な明延電車が展示されていました。だいぶん錆びていますが、機械系統が大丈夫ならひょっとすると動くかもしれません。愛媛の別子銅山の籠電車より大きいです。

基礎構造体とシックナーの間に事務所がありました。元は外国人技術者向けの官舎であり、フランス人のムーセが住んでいたのでムーセ旧居とよばれています。

この日はお日柄も良く、山奥にしてはまあまあの人出でした。旧居が閉まっていたのが残念でした。

|

|

2025年7月14日(月)

伊吹山登山(4)

ついに本当の山頂に到着です!徳島県から車と徒歩で5時間くらい。大垣で友人を拾ってそのままスカイラインへ。ふもとからの登山道は一部通行止めで、結局3100円も支払って有料道路を16km走りました。

なぜか、日本武尊(やまとたけるのみこと)の像がりました。山頂のポールよりこちらの方が高そうです。店が数軒ありました。正直あまり欲しいものはなかった。ちょっと残念。昼飯もかなり高いし。結局下山してからとりました。

ある店を出た軒先の下に何かを発見!・・・野鳥のひなでした。巣立ったばかりのようでおそらく親がどこからか見ていると思われます。野鳥には触らないことが鉄則です。しかし、この位置にいれば踏まれてしまう。

しばらく逡巡しながら、他の人に踏まれないように私の足と足の間にいるようにしました。店主を呼んでどうしたものか相談しました。話がわかる方でして、ヒトの臭いが付かないように布でくるんで、柵の外側に放鳥しました。すると、少しだけ飛べるようでそのままいなくなりました。良かった!ホッとしました。

山頂という目的は果たしたので下山しました。今度は最短の中央ルートからです。丸太で階段を設置して上り下りしやすいです。ただし、勾配があるので行きはきついかも・・・。

こうして、前から気になっていた山を訪れることができました。昼食は中華そばでした。山頂の半額でお腹一杯食べられました。宇治で家族を拾って帰りました。

|

|

2025年7月13日(日)

伊吹山登山(3)

写真を撮りながらゆっくり進みましたそれでも1時間とかからずに山頂手前に到着です。四国の剣山のように広々とした台地のようでした。平家の馬場と呼ばれ、乗馬の練習場になっていたという伝説があります。伊吹山も相当広いので、馬を走らせてもおかしくありません。

西側は急斜面でした。崩れた石灰がごろごろ転がっています。晴れていれば5km先の琵琶湖が見えたのに残念です。でも目を凝らしていると、薄雲の隙間から湖面が少し見えました。

山頂でも草の間から白いものがちらちら見えます。まるで山口県秋吉台のカルスト地形のようです。大垣の金生山のように化石が入っているかもしれません。・・・もちろんしっかりと観察しながら歩きましたよ。でも見つかりませんでした。

|

|

2025年7月12日(土)

伊吹山登山(2)

友人のK君の後ろを付いていきます。足元の石は滑りやすい。でも傾斜が緩やかなので歩きにくいわけではありません。杭打ちやロープ張りで、道と草原を明確に区分しています。おかげで自然が守られていました。

斜面は一面緑に覆われています背の低い灌木が所々にありますが、ほとんどが背の高い草原でした。ぽつぽつと花が咲いています。名前は調べたらわかるでしょうが、ただ見るだけできれい・・・。目を休ませてくれました。

北の方にも山が連なっています。越前の方につながっているのでしょう。それでもこの山は北陸道を走れば目立ちます。標高はそう高くないのに、周囲からせり出して見えるためでしょう。

|

|

2025年7月11日(金)

伊吹山登山(1)

徳島県から車で4時間くらい。大垣で友人を拾ってそのままスカイラインへ。ふもとからの登山道は一部通行止めで、結局3100円も支払って有料道路を16km走りました。かなり高いけれど仕方なし。それでも駐車場が半分くらい埋まっていました。

道路の維持管理に必要なのだろうけど、通行料が高い・・・ってのが、前回来たときの感想でした。でも時間の都合でここしか行けないのも事実だから。ということで、スカイラインの入口まで来ました。

大垣の昼飯大塚大古墳の上から何度も見ている山です。石灰からなるため、白いのは雪なのか石灰なのかわからなくなることも。山頂部分の谷筋に沿って白い脈が見えます。

20分以上かけて、やっと山頂直下の駐車場に着きました。登山道は荒れているけど高山植物の多い東ルート、比較的傾斜の緩い西ルート、急だけど最も短い中央ルートの3つです。

足腰の負担が少なく、登山客の多い西から登りました。緑の高原の間に白い道が延びています。薄曇りの中でも暑いですが、標高1000mを超えているため涼しさも感じられます。

ショップのすぐ横に展望台がありました。早速上がりました。登山道や山頂の様子がよくわかります。自販機のジュースは高いけれど、飲料は必須ですから仕方ありません・・・。

背の低い林の間から白いものが見えています。石灰です。この山は石灰岩からできています。西側には石灰鉱山があって今もなお稼働中でした。

|

|

2025年2月23日(日)

春節の喧騒と寂寥

徳島県から車で1時間20分。思ったより神戸は遠かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている神戸ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

中華街での買い食いも楽しみの1つです。とは言え、これだけ人が多いとそれだけでお腹一杯のような気もします。赤い提灯や旗が飾り付けられ、新年を祝うにぎやかさに圧倒されました。

どこかの店に入ろうか、それとも露店をひやかして回ろうか。・・・ところが、揚げパンやゴマ団子がどこも同じメーカー品だと気づいたのでちょっと引いてしまい、買う気が失せてしまいました。すきっ腹のまま帰ることになりそうです。

花隈の城跡みたいな公園に来ました。ここの地下駐車場は利用しやすいです。高架上の線路がよく見えて、徳島とは違って何本も電車が走っています。さっきまで会っていた三宮の知人が言ってました。公共交通機関が発達しているため車は不要だと。何とも羨ましいです。

アーケードのあるきれいなショップで、大きな水晶を見かけました。パワーストーン系ですね。私からの印象として、鉱物標本店と比べて価格が高いような気がします。でも標本店では扱わないような逸品がたまにあるので、購入を控えている私でも時折覗いています。

ありきたりの物がほとんどでしたが、黒水晶モリオンやブランドバーグ産の両錐アメジスト、アホー石を含んだ水晶などに目が行きました。アホー石やパパゴ石入りはものすごく高いです。ここでも一桁上の値段がついていました。

最後は、ビルの谷間に挟まれた一角でした。路地を歩いていると、とても細くて急な階段を見つけました。人一人がやっと通れるような場所です。上がってみるとそこは古本屋でした。無愛想な(失礼!)店主がヒマそうに(再度失礼!すみません!)店番をしている。そんな感じでした。

こういう店だから何か面白い本でもないだろうか。気にせず狭い店内をうろつきます。古書はなくビンテージものばかりでした。一昔前の旅行案内とか、裁縫の指南書とか、ちょっとこれらはあまり役立たないでしょう。

ふと足元に無造作に置かれている箱に目をやると、昔の教科書が出てきました。そのうちの一冊が昭和25年の数学の参考書でした。代数とか幾何とか何とか書いてあります。統計学の基本的なことまで載っていました。

この本はいくらか尋ねると、・・・100円でした。ちなみに、発刊当時の価格も100円です。当時の価値を現代に当てはめると1000円はするはずです。それをそのまま100円で売るとは、あまり商売っ気のなさに何とも不思議な感覚に囚われました。

ついでに、なぜか陳列されていたトンボの炮烙焼きブローチもなぜか購入しました。400円でした。ニコリともしない店主にお金を渡して店を後にしました。・・・何だか後ろを振り返ると店が消えてしまうような気がしたので、振り向かないように前を向いて歩きました。

|

|

2025年2月22日(土)

高架下の商店街

徳島県から車で1時間20分。思ったより神戸は遠かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている神戸ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

三ノ宮駅から元町駅の鉄道高架下に商店街があります。中央に幅3mくらいの狭い通路があり、その両側に小さな商店が連なっています。まるで迷路のようなその佇まいに思わず冒険心を掻き立てられました。

元町側から侵入すると、そこは・・・シャッター街でした。昔はここに多くの店がひしめき合っていて、飲食店や散髪屋なんかもあってとてもにぎやかでした。私も小銭を持ってよく買い食いをしたものです。

今はご覧のとおり見る影もありません。寒いすき間風だけが通り過ぎていきました。ここの思い出もセピア色に色あせてしまいました。しかし、心の奥底に大事にしまっておこうと思います。

工事のため途中で通路が終わっていました。外に出て幅広い歩道を歩きました。今日は観光客が多いようでかなりにぎやかです。花壇の縁に腰かけて、買ったばかりのクレープやハンバーガーを食べているカップルなんかもいました。

私?・・・私は一人ですけど何か?

三宮に近づくと急に明るい雰囲気になりました。所々は閉まっていますが、天井からの暖かな光に照らされ、気温まで上がったような気がしました。活気があって通路にまで商品があふれ出し、行き交う人も楽しそうです。

当時はもっとごみごみしていたけれど、こういうにぎやかなところでした。郷愁の念に堪えません。・・・とか言っちゃってるけど、目的地に着きました。

知り合った方から滋賀県の水晶をゲットしました。続いてもう一人からスイートホーム鉱山の蛍石付き「マグロのトロ」と、スペインのリッチな「シャインマスカット」を入手しました。

・・・石好きな方はおわかりになるでしょう。菱マンガン鉱(ロードクロサイト)とぶどう石(プレーナイト)でした。

|

|

2024年12月15日(日)

琵琶湖疏水(3)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

水路閣を北へ辿っていくと、水路は間もなくトンネルに入りました。ここでお別れです。市民の憩いの場になっているようで、一般の人々も大勢いました。やっぱりこの橋はかっこいいです。

奥の方に小さな寺がありました。最勝院と高徳庵です。ここもまだモミジは緑色ですが、少しだけ黄色くあるいは橙色に変わってきていました。小さな秋を見つけました。

これにて京都の旅を一先ず終わらせました。比叡山も行くつもりでしたが、時間がないので今回は見合わせます。かなりの距離を歩きましたが、まだ見ぬ景色や新しい出会いを求めるにはこれでも足りません。しかし、人外の方にもお会いしたので、今日はこれで良しとしましょう。

|

|

2024年12月14日(土)

琵琶湖疏水(2)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

水路閣から琵琶湖の方へ、水路沿いに歩いてみました。水路の壁はコンクリ製で、片側の歩道にはレンガが残っています。流速はかなりあり、大量の水が流れています。

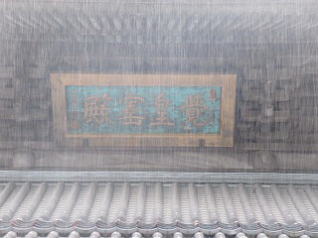

当時は水道用以外に工業用水や農地の灌漑、蹴上水力発電所や下水道などの用途がありました。今でも京都御所や東山本願寺、平安神宮など多くの寺社仏閣で利用されています。

しばらく進むと流れがゆるやかになり、水路の幅が広くなりました。水が溜まっているようです。下の方には、蹴上発電所への送水鉄管がありました。蹴上駅のすぐ近くになります。その先が公園になっていて、田邉朔郎像が立っていました。

琵琶湖の取水口からここまで10kmです。水路閣から1kmほど歩いてきたことになります。地図や案内板などの情報がないため、これ以上の冒険はできません。やむなくここで引き返しました。

|

|

2024年12月13日(金)

琵琶湖疏水(1)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

「びわこそすい」と読みます。琵琶湖の湖水を大津から京都まで運ぶために造られた疏水(水路)です。南禅寺の三門から見えたので、何だろうと近づいてみたらこれでした。事前の知識は全くなし。これこそ旅の醍醐味です!

地方に行ったときにときどき見かけるアーチ状の橋。明治か大正時代に造られた建造物。そういったイメージでこれに近づきました。ちょうど上に行く石段があったので登ってみました。

南禅寺境内の最奥にあるこの水路は、「水路閣」と呼ばれています。疏水の分線(枝線)にあたり、先日歩いた哲学の道沿いの水路に続いていました。

水路閣は明治23年に建造され、ローマ風のアーチ橋の上を水路が通っています。この南禅寺水路閣は全長93m、幅4mで13の橋脚からなります。橋の下はご覧のように向こうまで見通すことができ、インスタ映えすること間違いなし。

ちなみに橋脚の高さはよくわかりませんが、15mくらいかな?上から見下ろすとちょっと怖いです。水路閣に登ると、確かに水路があって水が流れています。

水路の幅は2.4mということで、その縁を歩くことができました。なお、水は南からやって来て南禅寺の手前で急に東向きになり、その後はゆるやかにカーブして北に向けて流れていました。

|

|

2024年12月11日(水)

東山散策・南禅寺(3)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

楼閣の東側に移動すると、境内の建物が見られます。さっきの法堂は林に隠れてほとんど見えませんが、南側の天因庵などの施設群が間近に迫っています。ここでも紅葉が色づき始めたようです。

楼閣の端の方で、若そうなお坊さん2人が何やら談笑しています。さぼっている訳ではなく、たぶん楼閣のお客が危ないことしないかと監視しているのでしょう。

屋根の向こうにレンガで造られたような橋っぽいものが見えました。さて、何でしょう?再び狭い入口から急な階段を下りて、そちらへも行ってみることにしました。

|

|

2024年12月10日(火)

東山散策・南禅寺(2)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

三門から真っすぐ進んだところに法堂があります。これもかなり大きな建物です。その北側に幅広い参道と南禅僧堂があります。お坊さんたちが生活をする場です。

有料ですが、三門(山門)に上がってみました。三門とは仏道の修行で悟りを開くために通過しなければならない関門のことで、空・無相・無作の3つです。この三門は天下竜門とも呼ばれ、国内三大三門の1つだそうです。

受付を通って靴を袋に入れて、かなり急な階段を上がりました。天井が低くて油断すると頭をぶつけます。注意喚起の札がありました。上層の楼閣に出る出口もかなり狭いものでした。

三門の高さは22mとのことですが、実際にはもっと高いように感じられます。この楼閣を五鳳楼と言います。元の三門は焼失していますが、これは寛永3年(1628年)に藤堂高虎が戦で倒れた家来の菩提を弔うために再建したそうです。

楼閣からの眺めは格別です!寺を取り囲む周りの林のその先まで見渡せました。参道を歩く人が豆粒のようです。暖冬のせいか余り寒くなく、上着を一枚脱いでいる人もいました。ここで1時間くらいぼぉ~とするのも良いでしょう。

|

|

2024年12月9日(月)

東山散策・南禅寺(1)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

東山中高前を過ぎるとこのような門がありました。市街地にはあちこちにこれがあり驚かされます。そして、向こうの林の中に南禅寺が見えてきました。

臨済宗南禅寺派の寺で、700年ほど前に亀山法皇が建立しました。法皇がまだ天皇だったとき蒙古襲来がありました。父である後嵯峨上皇が帰依していた聖一国師に受戒・問法して、この国難に対処しました。

その後、聖一国師の弟子だった大明国師により、離宮で起こった妖怪なことを解決してもらったので、正応4年(1291年)に開山しました。妖怪なことっていうのが

気になりますが、この羅生門みたいな巨大な三門を見ると合点がいきます。

|

|

2024年12月6日(金)

東山散策・永観堂(6)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

湧水が出ている獅子門句碑から流れに沿って歩くと、境内で最も大きな放生池に着きます。極楽橋から写真を撮っていると、外国人カップルからシャッターを押してくれと頼まれました。もちろん快く引き受けて、ついでにベストポーズまで撮ってあげました。

ここからは多宝塔の全体像がよく見えます。夜にはライトアップもされるようです。木々が色づいてきました。もみじはこれからが本番でしょう。

放生池の中に錦雲橋という石橋があり、中島に弁天社があります。ここも多くの人が訪れていて、順番に写真を撮っていました。池には鯉がたくさん泳いでいました。もみじより先に、池の方が紅葉しているみたいです。

穏やかな気持ちでここを後にしました。

|

|

2024年12月5日(木)

東山散策・永観堂(5)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

阿弥陀堂にも行きました。永観堂の本堂であり、見返り阿弥陀が鎮座されています。振り返るような独特の姿は、後から来る者にも慈悲を与えるというふうに解釈されています。

この寺は応仁の乱で一度焼けています。しかし、その後すぐに復興して再建されたそうです。だから、この建物は500年は経っているのです。

庭園を見ていくと、苔生した石仏や石灯篭が目につきます。長い年月のうちに石に苔が生えて、それが枯れてその上にまた苔が生える。それの繰り返しでだんだんと苔がビロードのようになり、いつしか全体を覆ってしまいます。

ガウンを着ているようなお地蔵さんがいました。否、チャンチャンコかな?愛嬌が湧いてきます。そういえばどこかで頭に苔が生えたお地蔵さんもいましたね。まるでパンチパーマでした。最近のお地蔵さんファッションも流行しているようです(笑)。

|

|

2024年12月4日(水)

東山散策・永観堂(4)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

永観堂の最高地点、多宝塔に登ります。こちらも急な石段を上がっていきます。途中からは草木にさえぎられて、多宝塔の全体像は見えません。木々の間から尖塔部分を覗けるだけでした。

京都の街並みが見えました。今日は薄曇りですが、遠くの嵐山の方まで望むことができます。やっぱり高いところから見渡すのは気持ち良いです。気温もちょうどよく爽やかな微風が顔をくすぐりました。

|

|

2024年12月3日(火)

東山散策・永観堂(3)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

いよいよこの寺で最も高い場所にある多宝塔に上ります。山の斜面に素って回廊が続いています。まだもみじは緑色の葉が多いですが、廊下の木材の色と相まってしっとりと落ち着いた雰囲気です。

大殿の屋根が見えます。枯葉が積もっているようですが、それも風流の1つです。曲がりくねった回廊は、龍が身体をねじったように見えることから臥龍廊と言われます。

上るときはとても急な階段でした。足元が靴下なので滑りやすいのです。前を行く人が急に止まると、こちらも急停止しなければならないので油断できません。でも気持ちはわかる。良い景色があれば止まって見たいよね。

この回廊は多宝塔の直下までしか行かれません。この後は再び大玄関から外に出て石段を登るしかありません。しばらく景色を堪能した後、臥龍廊を下りました。

下りはもっと怖いです。行きよりも角度が急に見えてもっと滑りやすい。実際に立ちすくむ人もいました。こんな場所によくぞ造ったものです。でもおかげで楽しめました。

|

|

2024年12月2日(月)

東山散策・永観堂(2)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

釈迦堂から御影堂(大殿)へ続く回廊を進みます。途中で由来はよくわかりませんが、気になるものを順に見ていきました。大殿の戸が開放されて、新鮮な空気が入ってきます。客がたくさんいるにも関わらず、何となく静かなのはそのせいでしょうか。

もみじの永観堂と言われるくらい、ここは紅葉で有名な寺です。境内にはオオモミジやイロハモミジなどがあり、11月から12月になると真っ赤になります。阿波弁で言えば、まさに「ええかんじ(良い感じ)」になるわけです(笑)。

|

|

2024年12月1日(日)

東山散策・永観堂(1)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

永観堂とは通称で、正式名称は禅林寺というそうです。浄土宗西山禅林寺派の総本山で、空海の弟子の真紹が仁寿3年(853年)に創建したとか。その後、中興の祖と言われる永観律師の名から、永観堂と呼ばれるようになりました。

まず、西に面した総門から入ります。これ以外にも左に北門、右に南門がありますが閉じています。智福院を左手に見ながら真っすぐ進むと中門があり、そこから斜め右に進むと諸堂の入口になる大玄関です。

ここで靴を脱いで板敷に上がります。下駄箱は靴でいっぱいでしたが、空いている場所があったのでそこに入れました。この時期になると、周囲のもみじがうっすらと赤く染まってきています。

大玄関の横に唐門があり、そこから釈迦堂に続いています。白い砂を盛り上げていたり、周囲の景観とマッチしています。釈迦堂の東側は庭園です。縁側にゆったりと座って景観を楽しむ人がいました。30分くらいは楽しめそうです。

|

|

2024年11月29日(金)

東山・哲学の道(4)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

帰り道です。若王子から北上します。小道の東側が水路で、そちら側に寺社仏閣が多く点在します。そして、西側が車道になっていて一応は車が通りますが、歩行者も多く、小綺麗な店が並んでいます。ちょうどランチタイムだったので、店先のテーブルで食べていたりします。

地元の方はどう思っているのでしょう。私たちふいの旅行者は短時間だけ訪れて去っていきます。でもここでずっと住まわれている方はこれが生活の場なのです。たぶん飽きてくるかな?

しかし、そうは言ってもここは大切な生活空間です。毎日が同じことの繰り返しでも死ぬまでここが自身の世界なのです。・・・このような死生観を語るようになるとは。どうやら哲学の道を散歩しているうちに、感化されてしまったようです。それもまた一興か。

|

|

2024年11月28日(木)

東山・哲学の道(3)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

水路の途中に鴨がいました。つがいらしくて寄り添って泳いでいます。絶好の被写体と思ったのは私だけではないようで、周りの人も一斉にカメラを向けていました。

こうして、40分くらいで熊野若王子(にゃくおうじ)神社に着きました。小道はここで終わりです。境内は閑散としていました。裏通りにあるからこんなものでしょう。でも見たことがない場所を訪れて、来たかいがあったと思いました。

|

|

2024年11月27日(水)

東山散策・大豊神社(3)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

お稲荷さんもありました。そして、やっと本命のネズミさんに会えました。無愛想な社の売り子さんに比べて、ユーモラスな石像にほっこりきました。でも二度と買わないでしょう!

|

|

2024年11月26日(火)

東山散策・大豊神社(2)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

本殿の横に日吉神社がありました。サルを祭っています。愛宕神社では鷲だったか鷹だったか忘れました!合わせてお祀りしていました。

京都市周辺の地形を見ると、東側は大文字山と北に連なる比叡山を隔てて琵琶湖があります。淡水乃湖(あふみのうみ)よも呼ばれています。かつては京都盆地にも水が溜まっていて、ごく浅い湖または沼か湿原だったようです。

南部では新生代の貝化石を産出します。茶畑が広がる宇治市まで行けば、その傾向が顕著に現れます。数か月前に現場を訪れて、小さな化石を確認しています。貝殻の一部が溶け出して、それが再結晶化してできた方解石も見つけました。

日本最古にして約2000年も人の営みが続いてきた都も、化石の貝が棲息していた200万年に比べると短いものです。

|

|

2024年11月25日(月)

東山散策・大豊神社(1)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

ガイドブックにネズミを祭っている神社があると載っていました。道のとチュウだったので立ち寄りました。通りからかなり引っ込んだ場所にありました。谷の奥って感じです。

芙蓉の花が咲く鳥居をくぐると、四角い境内になっていて、七五三らしい親子孫三代にわたる人々が着飾っていました。

本殿の脇にはネズミではなく、何と天敵のヘビがとぐろを巻いていました。来年の干支だからでしょうか?確か乙巳(きのとみ)でしたか。左右に白ヘビと黒ヘビがいました。

|

|

2024年11月24日(日)

東山・哲学の道(2)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

途中で橋が何か所もありました。気まぐれに橋を渡って対岸を歩き、また次の橋で再び元の位置に戻ります。しかし、大豊神社の所から東岸の道がなくなり、途中から引き返すことになります。

きちんと整備されて歩きやすいです。東岸は枯葉で埋もれていますが、西岸は葉の一枚もない清潔さです。足元の石畳は一列だったり、途中から二列になったり、途切れて車道と交差したり・・・。それでも真っすぐ続いていて迷うことはありません。

休憩所がいくつかありました。キバナコスモスが咲いています。きれいです。地元の方の粋な計らいでしょう。小さなカフェやショップがあったので、帰りに寄ってみたいです。

|

|

2024年11月23日(土)

東山・哲学の道(1)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

さて、しばらく来ないうちに哲学の道なるものがありました。銀閣寺前から大文字山沿いに若王子神社まで、水路に沿って約2kmくらいか。神社から水路は山中のトンネルに入るため、小道はそこまでとなります。

さて、出発点の銀閣寺門前町からスタートです!水路の幅は5mくらいで、深さは2mくらい。水深は余りなく50cmといったところですが、流速はそこそこあってきれいみたい。魚もいるようです。

遊歩道は石畳で整備され、細いけれど歩きやすい。しばらくは水路の両側にありますが、途中から東側はなくなります。西側の遊歩道のすぐ西に別の道があって、一応は車道になるものの歩行者が多いです。

哲学の道の途中には数多くの神社仏閣があります。安楽寺や霊鑑寺は開門していません。鹿ケ谷は文字通りに鹿が多いようです。有名なノートルダムはここにあります。初めて歩く道なので見どころがたくさんあり、どこへ行こうか迷ってしまいます。

この後の予定はすべてキャンセルして、心行くままに道を辿ってみましょう。すべては神仏のみが知る。御心のままに・・・。

|

|

2024年11月22日(金)

東山散策・法然院(2)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

この寺では、アーティストの発表の場やシンポジウムの会場として解放しています。意外に思ったのですが、聞いてみれば納得。逆にそれこそが現代の京都らしい感じがしました。

お坊さんとすれ違いました。京都に来て初めて見るお姿です。どうやら墓地の方へ行かれるらしい。卒塔婆らしき物を運ばれていました。

そのまま歩くと玄関口に着きました。本当はここから入るべきでしたが、知らぬうちに別の門から入ってしまったようです。まだ斜めな朝日をさえぎって木立が生い茂っています。散歩はまだまだ続きます。

|

|

2024年11月21日(木)

東山散策・法然院(1)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

銀閣寺から少し歩くと、うっそうとした雑木林や竹林に囲まれた寺院がありました。浄土宗開祖の法然の名を関する寺院で、元は浄土宗の寺でしたが今は独立しているそうです。

山門の佇まいが見事です。南側の屋根は茅葺きっぽい褐色ですが、北側から見ると苔生して鮮やかな緑色でした。やや雲って日差しが強くないこの時期にちょうど良いです。

薄く平たく割った石を並べて石段が造られています。石の面が大きいので歩きやすい。山門をくぐると参道の両側にある百砂壇。心身を清めて浄土に入るそうです。

道なり沿って進むと方丈池のほとりに来ました。この寺の屋号を善気山と言いますが、名水の善気水が湧きだしています。周りには講堂や十万霊塔、十重石塔などがあります。

今年の紅葉が遅れていて、まだ枯葉も余り多くはありません。それでもきちんと掃き清められていたので、ここを管理される方々には敬服します。おかげで気持ちよく散策できます。

|

|

2024年11月20日(水)

東山散策・銀閣寺(4)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

高台から下りて遊歩道に沿って歩きました。池の向こうに観音殿が顔を覗かせています。苔生した庭園の中に竹で作った手すりなどを配置して、歩くだけでも清々しい気持ちにさせてくれます。積み上げた石段の不規則な形や年月を感じさせる風合い、竹垣の色あせた様子や縛ってある縄の捻じれなど、細やかな和のテイストがそこかしこに感じられます。

都会の喧騒とは無縁のここでは、日々のストレスなんて吹っ飛んでしまいそうになります。・・・人が少なければですけど。現実はこんなものです。

|

|

2024年11月19日(火)

東山散策・銀閣寺(3)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

遊歩道が続いていたので、裏山に登ってみました。標高はそう高くないのに見晴らしは良かったです。観音殿が丸見えだし、本殿や庭園もよく見渡せます。京都の街並みも眺められました。

遠くの山並みは大文字山や衣笠山でしょうか。前者は盆送りの風物詩である大文字焼きのうち、左大文字が点灯される場所です。後者には多くの天皇陵があります。

住宅地の向こうの林は御所でしょうか。地理に疎いのでよくわかりません。しかし、こうして見ると高い建物がありません。景観に配慮しているのが頷けます。寺社仏閣だけでなく自然が多いのもこの街の特徴です。

|

|

2024年11月18日(月)

東山散策・銀閣寺(2)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

教科書のとおりの建物が見えてきました。これが日本史で習った銀閣寺です。実際は慈照寺の境内にある観音殿のことで、池のほとりに面しています。ここに移り住んだ足利義政は、このときすでに将軍位を子の義尚に譲り、自分は隠居してこの寺の完成を待たずに死去しました。

その後、義政の菩提を弔うためにここを禅寺に改め、相国寺の末寺となったのが慈照寺です。正式な名称は東山慈照禅寺で、臨済宗相国寺派の寺だそうです。応仁の乱の後だったので経済的にも疲弊していたが、各地の守護大名に費用の負担を命じたり、段銭(臨時の税)や賦役を課したりしました。

無理がたたって結局のところ、銀箔を貼ることができませんでした。内装も金閣寺と比べると質素ですが、庶民から見れば眩いばかりの豪邸だったことでしょう。引きこもるには都合が良いと思います。

そう言えば、土産物屋で銀箔入りのお菓子を売っていました。金も銀も反応性が低いので、食べても何も影響がありません。金属アレルギーでなければ大丈夫。ただし、価格は相当なものでしたが・・・。

|

|

2024年11月17日(日)

東山散策・銀閣寺(1)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより京都は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。ただし、ちょっとスピードがハンパなかったりするけど。否、きちんと前の車と車間距離を開けていますよ。さて、何度も来ている京都ですが、今回はじっくりと歩いてみました。

私設駐車場に停めてから門前町を歩きました。事前に最高金額が安くて停め放題を見つけていました。それも満車なのを見越して3つほど候補を考えていましたが、朝が早かったので1つめでクリアーです。

まだ店は余り開いていません。お客さんもまばらです。気の早い土産物屋とか、朝飯を出す軽食屋くらいかな。店先から中を覗いたり、裏路地の分かれ道を確かめながら、ようやく正門に着きました。銀閣寺です。

正門を入るとすぐに通路が折れ曲がっていました。意図的だと思いますが、城郭などにこのような構造が見られます。敵の侵入を手間取らせ、時間稼ぎをするためです。ここは室町時代八代将軍が住まわれる場所になるはずでした。

高さ7~8mはある見事な生け垣です。長さも50m以上はあるでしょう。ここまで育てるには長い年月と並々ならぬ人の努力が必要です。とても素晴らしいです。

きれいな庭園です。落ち葉の1つもありません。波のような砂の筋や富士山のような造形も見事です。これだけでも10分以上は見とれていることができます。名残惜しいですが、次のルートに進みました。

|

|

2024年10月17日(木)

栗を買いに篠山へ(5)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより丹波篠山は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。目的物は栗・栗・栗。言わずと知れた一大産地です。今年は裏年ということですが、実はちゃんと生っているはずです。

大正ロマン館です。ここでの昼食が定番となってきました。今日は地産地消の精神で、地元の食材を用いたランチです。お土産も地元のメーカー品を選びました。市外どころか県外の工場の生産品なんか買えません。しっかり産地を吟味しました。

帰りも篠山口ICまでが混んでいました。途中のJAに入る車が多かったためです。ところが、ようやく舞鶴道に乗ってほっとしたら、反対車線が全く動いていません。前回は丹南第二トンネルに入るところでの渋滞でした。今回はそれよりずっと南の丹南第一トンネルよりもまだ南に続いています。

時刻はまだ正午をちょっと過ぎたくらいでした。観光バスや大型トラックもありましたが、家族連れのグループが多そうでした。それが道路上で立ち往生しています。最後尾はICより10km近くありました。しかもこの間には他にICがなく引き返すこともできません。もう少し早く気が付けば20km手前の三田西ICから降りられたのに。

原因はわかっています。篠山口で降りた後、県道を左折すると篠山城です。しかし、その方向に全ての車が曲がれば、信号機もあるため必ず渋滞になるのです。県道の車が動けなければ、ICや舞鶴道の車も動けない。

そのため、降りた車の半分は右折して、周辺をぐるっと迂回して篠山城へ行くのが推奨されています。確かに物理的にはそうです。しかし、気持ち的にはそうならないでしょう。どうして俺が迂回などという貧乏くじを引かねばならないのか。誰でもそう思うはずです。

私としては、右折した車には何か特典を与えてはと思います。栗を買うために来たのだから、どの栗ショップでも使える1000円くらいの割引券とか。それくらいでないと、3倍以上も遠い回り道なんか行かないでしょうね。

|

|

2024年10月16日(水)

栗を買いに篠山へ(4)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより丹波篠山は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。目的物は栗・栗・栗。言わずと知れた一大産地です。今年は裏年ということですが、実はちゃんと生っているはずです。

長い石段が続いています。ここを上った先が本殿だそうです。・・・ということで、上ってみました。

赤い鳥居がありました。辰砂のような朱色です。きれいです。その奥が本殿でした。・・・えっ?この石灯籠に挟まれたこれがそれ?・・・と思わずあっけにとられましたが、神様はどこにでもいらっしゃいます。ぶしつけながらお参りを済ませました。

帰り道に鳥居と木立の間から街並みが見えました。屋根瓦を用いた日本家屋が多いです。路地は狭いですが、ここの暮らしはどうなのでしょうか。

都道府県ごとに暮らし易さランキング評価が出ました。徳島県は相変わらず下位にランクインです。下水道率が低いけれど、浄化槽でまかなっている。電車が走っていなくて、私学が極端に少ない。阿波踊りの主催でもめまくった。毎年千人単位で人口が減っている。徳島市西開発でもめている。

・・・減る理由はいくらでもあるけれど、増える理由はどこにもない。政治家たちは選挙のときだけもっとらしいことを言うが、公約を守ったことがない。根本的な原因はたくさんあるけれど、それを正そうとすると必ず横やりが入る。世代ギャップ萌えはいないかな?

|

|

2024年10月15日(火)

栗を買いに篠山へ(3)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより丹波篠山は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。目的物は栗・栗・栗。言わずと知れた一大産地です。今年は裏年ということですが、実はちゃんと生っているはずです。

本通りの北側にある赤い鳥居が目につきました。春日神社です。奈良の春日大社の分家でしょうか?やっぱりこの色には目が惹きつけられます。参道に何やら大きな丸太がごろんと置かれていました。秋祭りの幟でした。1週間後にあるそうです。

大門を抜けて境内に入りました。かなり広いです。檀家衆が何やら準備をしていました。垂れ幕やしめ縄も刷新して、当日までの準備に余念がありません。何度も来ていますが、ここは初めてでした。

|

|

2024年10月14日(月)

栗を買いに篠山へ(2)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより丹波篠山は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。目的物は栗・栗・栗。言わずと知れた一大産地です。今年は裏年ということですが、実はちゃんと生っているはずです。

駐車場はいつも城跡です。栗の商店街から徒歩5分くらい。歩いてもたいしたことはないです。お濠の水が澄んでいて、まるで鏡のように空が映し出されています。

遠くに八上山が見えました。戦国時代には山頂に城が築かれ、激しい戦がありました。波多野一族と、織田信長の家臣になった明智光秀です。降伏した波多野は織田に殺され、代わりに人質となっていた明智の母親は波多野の家臣に殺されました。本能寺の変の遠因になったと言われています。

私たちが到着してから30分くらい経つと、駐車場がかなり混雑してきました。同じ城跡の広場でも大分離れた場所に停めるようです。自宅を出るときは早すぎるかなと思いましたが、今見ていると早く来て正解だったようです。

焼き栗の店もいくつかありますが、人気店ではすぐに完売してしまいます。10時になれば早くも残り僅かが出てきて、お昼前には終了で閉店も珍しくありません。今日は無事に買えたので早く来てよかったです。

|

|

2024年10月13日(日)

栗を買いに篠山へ(1)

徳島県から車で2時間くらい。思ったより丹波篠山は近かった。これならその気になったらいつでも行けます。目的物は栗・栗・栗。言わずと知れた一大産地です。今年は裏年ということですが、実はちゃんと生っているはずです。

朝8時に着きました!IC近くの道の駅が早くも混んでいて、そこに入る車が渋滞して通れません。2台前のパトカーからお巡りさんが降りていきました。交通整理でもしてくれるかと思いきや、私的なことだからスルー。仕方なくそのまま並び、パトがGSに入ったすきに行列を抜けだしました。

ドーンの音とともに栗が焼きあがっています。最初は何と言っても「焼き栗」です。1個味見をしました。・・・うん、美味い!程よい焼き加減と絶妙の甘味が混然となって、口の中とのど越しと腹にたまる感触がたまりません。大袋を3つも買いましたが、10分後には1つ消えていました。

もちろん生の栗も買いました。最近ではサービスで栗の外皮を剝いてくれます。帰ってから栗飯にするのにちょうどよいです。思わずたくさん買ってしまいました。

|

|

2024年8月25日(日)

奈良の二上山(6)

徳島県から車で3時間くらい。思ったより奈良県は近かった。これならふとその気になったら、いつでも行けそうです。目的地は太子町。言わずと知れた聖徳太子のお墓があります。そして、目的物は研磨剤・・・に使われていた金剛砂ことガーネットの細粒をゲットすることでした。

お寺のすぐ前のお堂に、地元の方たちが集まっていました。叡福寺隔夜堂です。ぼんぼりで飾り付けられて多くのお供えもあり、どう見てもこれは何かのお祀りでしょう。私は気弱で恥ずかしがり屋なので躊躇しましたが、思い切って尋ねました。

この日は年に1回の石仏御開帳の日でした。接待役の方から話を伺うと、800年前からここに鎮座されている仏さんのお祀りでした。

特別に近づいて、さらに板間にも上がらせていただきました。上から垂れ下がる布の間から、奥の大きな石仏が覗いています。普段は小さい仏さんしか見せませんが、この日は隠されていた本当の御神体(?)が表に出てきたのです。

許可を得て、板間の横から全体を見ることができました。撮影も許可していただきました。だって、皆さんスマホに画像を残しているし・・・。

高さは1mもありませんが、土台から測れば私の身長くらいになりそうです。板間の下に、石と丸太の輪切りからなる土台がありました。ここも普段は決して見られない部分です。よそ者である私にここまで便宜を図っていただけるなんて、感謝感激しました。

この後、教えてもらった方法で、無事にガーネットサンドをゲットできました。二重三重の喜びでした。太子様にも感謝です。

|

|

2024年8月24日(土)

奈良の二上山(5)

徳島県から車で3時間くらい。思ったより奈良県は近かった。これならふとその気になったら、いつでも行けそうです。目的地は太子町。言わずと知れた聖徳太子のお墓があります。そして、目的物は研磨剤・・・に使われていた金剛砂ことガーネットの細粒をゲットすることでした。

真っ赤な鐘楼が目に入りました。三体の石仏の赤い涎掛けも良いです。空が曇ってきました。午後から夕立の予報が出ています。そろそろ退散しましょう。

|

|

2024年8月23日(金)

奈良の二上山(4)

徳島県から車で3時間くらい。思ったより奈良県は近かった。これならふとその気になったら、いつでも行けそうです。目的地は太子町。言わずと知れた聖徳太子のお墓があります。そして、目的物は研磨剤・・・に使われていた金剛砂ことガーネットの細粒をゲットすることでした。

叡福寺の反対側に、狭い石段からなる参詣道がありました。その先にあるのが西方院でした。太子の乳母だった三公尼を祀る浄土宗の寺院です。

しっとりと濡れた感じの石段が良い風情を醸し出しています。山門に吊り下げられたぼんぼりや、刈り込まれた生け垣なども良いです。正面は本殿でしょうか。ちょうどこの日は納骨に来られた方がいて、じゃまにならないようにしました。

ちなみに、今日は家族サービスデーでした。大阪の難波に私以外の家族降ろした後、どこへ行こうか悩んでいました。そこで、更に1時間かけて予てからの懸案事項だった二上山に来てみたのです。

|

|

2024年7月25日(木)

奈良の二上山(3)

徳島県から車で3時間くらい。思ったより奈良県は近かった。これならふとその気になったら、いつでも行けそうです。目的地は太子町。言わずと知れた聖徳太子のお墓があります。そして、目的物は研磨剤・・・に使われていた金剛砂ことガ

ーネットの細粒をゲットすることでした。

聖徳太子の御廟所です。宮内庁管轄だそうです。推古天皇の甥で折衝だった方ですから、皇室所縁も納得です。それ

にしても昔の一万円札が懐かしい。

太子ご本人と母・穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后、妃・膳部大郎女(かしわべのおおいらつめ)の三体を合葬しています。これを書くにあたっていくつかのウェブサイトを参考にしました。ところが、公式サイトにも関わらず微妙に人名が異なるのが気になりました。

埋葬されている方は間違いないはずですが、昔は同一人物であっても複数の呼び名があったのでしょうか。太子は49歳で亡くなられました。初めて太子を知ったのは小学生の頃でしたから、いつの間にかその年を超えてしまったようです。

寺の奥に墓地があり、その途中にたくさんの五輪塔が並んでいました。仏教の宇宙観である五大元素(マバラカキヤ)を表し、上の石から順に空・風・火・水・土です。恐れ多くもその足元でガーネットを探しました。

参道よりは林の中の土中が多そうでした。しかし、量的には大したことはありません。それよりもやぶ蚊が多かった。ここではあることを確認しただけで、採集はしませんでした。古墳であるしね。

|

|

2024年7月24日(水)

奈良の二上山(2)

徳島県から車で3時間くらい。思ったより奈良県は近かった。これならふとその気になったら、いつでも行けそうです。目的地は太子町。言わずと知れた聖徳太子のお墓があります。そして、目的物は研磨剤・・・に使われていた金剛砂ことガーネットの細粒をゲットすることでした。

叡福(えいふく)寺に来ました。聖徳太子の御廟所があり、古墳のすぐ南側にあります。四天王仏教の寺院です。ここでもガーネットが出るそうです。地形からすると小高い山と窪地からなるので、窪地の方にガーネットが溜まっているかもしれません。

まずはお参りです。目に見えなくても神仏はいつもご覧になっています。せっかく来たのですから、ご挨拶は必須でしょう。石段を登って南大門をくぐると、そこは広い境内でした。

金堂と宝塔がありました。大きくて見栄えがします。前者は県指定文化財、後者は重要文化財だそうです。境内を端からは端まで歩きました。ここではガーネットは見つかりません。暑くなってきたので、藤蔓の陰で小休止です。

|

|

2024年7月23日(火)

奈良の二上山(1)

徳島県から車で3時間くらい。思ったより奈良県は近かった。これならふとその気になったら、いつでも行けそうです。目的地は太子町。言わずと知れた聖徳太子のお墓があります。そして、目的物は研磨剤・・・に使われていた金剛砂ことガーネットの細粒をゲットすることでした。

拙い情報を頼りに現地を訪れました。誰に聞いても今はほとんど採れないよ・・・と。それでも万一の可能性があれば行ってみたいのが人情です。

最初は上ノ太子駅からです。駅前は小さなロータリーになっていて、空いていれば駐車できます。もっとも短時間だけですが・・・。ちょうど1台分のスペースがあったので助かりました。

情報によれば、この水路にもガーネットがあるらしいのですが、見た目では全くわかりません。砂金採り用のカッチャで、川底の土を掘ってみました。・・・一応はありました。でもほんの数粒でした。

次に、穴虫峠の池まで行きました。近くに採土場がありそこは入場できません。それでもやっぱり行ってみたいのが人情です。池はかなりの大きさと深さで、底は全く見えません。これではカッチャの出番がありません。

どんづる峯という小高い丘があります。標高154mで、上まで登れば景色が一望できるそうです。凝灰岩でできているようです。時間がなかったので行けませんでしたが、今度があればのんびり来たいです。

|

|

2024年6月24日(月)

京都散策4~本能寺

今日は仕事で京都に来ています。画像を見れば遊んでいるように感じられるかもしれませんが、これはきちんとしたオシゴトですから・・・。本当ですよ!

最後は織田信長最後の地「本能寺」です。以前にも来たことはあったけれど、そのときは前を通り過ぎただけでした。今回初めて進入しました。

あの歴史的事件が起こった時代とはかなり異なるでしょうが、場所は大体合っていると思います。いまだに当時の詳細は明らかにされておらず、ただそうした事件がここであったという事実があるのみです。

戦に勝った人物が好きに歴史を改変して、さもそれが真実であったかのように述べる。・・・よくあることです。だから、一方側だけでなく、相手側や第三者の立場からも検証することが重要です。

それでも歴史の転換点ともいえるこの事件。それが起こった地にいることに身体が震えます。境内で日本刀の展示会をやっていました。あいにくとレプリカには興味がないので、早々に退散しました。

|

|

2024年6月23日(日)

京都散策3~錦小路

今日は仕事で京都に来ています。画像を見れば遊んでいるように感じられるかもしれませんが、これはきちんとしたオシゴトですから・・・。本当ですよ!

姉三六角蛸錦の錦小路に来ました。食べ物屋が多いと聞いていましたが、本当に食べ物屋ばかりです。道幅は3mちょっとくらいしかなく、私が手を広げれば交通渋滞を招くほど。今日は平日でしたが往来する客がとても多く、すれ違うのも一苦労でした。

大勢で行きましたが、皆好みが分かれているのですぐに少人数になってしまった。でもここはその方が都合が良い。お酒の前で立ち止まる人、漬物を試食する人、天ぷらにハマる人、甘いお菓子を買いあさる人など、それぞれが十分楽しんでいました。

|

|

2024年6月22日(土)

京都散策2~あぶりもち

今日は仕事で京都に来ています。画像を見れば遊んでいるように感じられるかもしれませんが、これはきちんとしたオシゴトですから・・・。本当ですよ!

参拝のあとは花より団子です。あいにくとダンゴではなく、見つけたのはモチでした。粉をこねて小さな団子状にしたものを串にさして軽く焼く。あぶって少し焦げたものに糖蜜を塗って完成です。

最初は自分たちでこねたり焼いたりするのかと思っていましたが、ちょっと拍子抜けでした。平皿にのせられたモチを、よく冷えたほうじ茶でいただく。強い日差しから逃れてちょっと休憩するにはちょうどよい。

|

|

2024年6月21日(金)

京都散策1~今宮神社

今日は仕事で京都に来ています。画像を見れば遊んでいるように感じられるかもしれませんが、これはきちんとしたオシゴトですから・・・。本当ですよ!

毎年のようにどこかの神社に通っています(笑)。今年は京都市の今宮神社です。市内にしては少し交通量が少ないので、歩くにはちょうどよい。・・・ということで、赤い大きな正門から入場しました。

境内には何やらしめ縄のようなものが・・・。すぐ横の板切れには拝み方の手ほどきが記されています。八の字を描くように何度か輪をくぐります。すると、その人の願いが1つ叶うそうです。

参拝者の半数くらいがやっていたので、私も行列に並んでみました!夫婦や友人で来ている人は、グループまとめてくぐっていました。私?私は一人ですよ。輪をくぐって右回りに歩き、またくぐって左回りに歩き、またくぐって右回りに・・・。途中でお社に向けた礼を欠かさずに歩きました。何か良いことがありますように。

本殿には入ることができず、s歩とから中を拝観しました。石段の上の社が奥の院かもしれません。売店以外に神主さんも巫女さんもいませんでしたが、なかなか良い雰囲気でした。

|

|

2024年5月6日(月)

水月湖の年縞(2)

舞鶴で降りたことはあってもその先は素通りでした。いつも一気に敦賀まで行って北陸道を走るだけでした。しかし、ついに途中下車することになりました。まだ行ったことがない地域ってワクワクしますね。

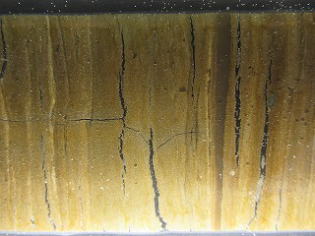

3本のコアで互いを補いながら、7万年前まで遡ることができます。特に印象に残っているのは、鹿児島県の姶良(あいら)カルデラの大噴火です。

今は錦江湾と呼ばれて中央に桜島がある場所です。以前は2万年後半から3万年くらい前にかけて噴火したと言われていました。しかし、年縞から30078年±48年前くらいにそれが起こったことがわかりました。

数万年前のイベントがわずか数十年の誤差でその時期がわかるとは・・・。何というロマンあふれる仕様でしょうか。来てよかったと思いました。

他にも海外の年縞や北陸新幹線トンネルのコアなどが展示されていました。ちょっとハマってしまったようで、年縞グッズを多めに買ってしまいました。ときどき取り出して眺めています。

|

|

2024年5月5日(日)

水月湖の年縞(1)

舞鶴で降りたことはあってもその先は素通りでした。いつも一気に敦賀まで行って北陸道を走るだけでした。しかし、ついに途中下車することになりました。まだ行ったことがない地域ってワクワクしますね。

福井県の博物館と言えば、第一に勝山の恐竜博物館が挙げられます。というか、それが有名すぎて他にないような印象があります。なじみの学芸員さんから教わりました。福井にはもう一つすごい博物館があるよって。

三方五湖の三方湖畔にそれがありました。展示物が細長いため建物自体も細長いです。そして、その展示物は年縞(ねんこう)です。

年縞とは、湖底の堆積物により形成される縞模様のことです。栃木の那須塩原のように、比較的浅い湖に流入した土砂や降ってきた火山灰などが積もり積もってできました。

しかし、せっかく積もっても底生生物の活動でぐちゃぐちゃにされてしまいます。ところが、コアをサンプリングした水月湖の湖底では酸素濃度がきわめて低く、硫化水素が含まれているため生物が棲めません。

奇跡的に残った年縞は何と7万年分!!水月湖の最深部、水深34mから45mのコアが採れました。1年あたり0.1~1mmの厚さです。

ずらっと並んでいる年縞はきれいです。その中から火山灰や花粉などを探し出して、当時の環境や出来事を客観的に知ることができるのです。

|

|

2024年5月4日(土)

三方五湖に春が(2)

舞鶴で降りたことはあってもその先は素通りでした。いつも一気に敦賀まで行って北陸道を走るだけでした。しかし、ついに途中下車することになりました。まだ行ったことがない地域ってワクワクしますね。

三方五湖は、水月湖の他に三方湖・菅湖・日向(ひるが)湖・久々子(くぐし)湖からなります。レインボーラインの無料駐車場から遠望しました。

久々子湖と日本海の境目にあるのが早瀬漁港です。湖岸に沿って集落が並んでいるため、まるで海に浮かんでいるように見えます。水月湖や三方湖とつながっています。

その手前にあるのが日向湖で、海に抜ける水路に日向漁港があります。帰りに少し道に迷って、海沿いのこの漁港の集落を通りました。潮の香りがしましたが、塩分が薄いせいかべとべとしませんでした。なお、5つの湖のうちこれだけが独立しています。

最も大きい三方湖は駐車場からあまり見えませんでした。有料の梅丈岳展望所なら大パノラマが拝めるでしょう。夜景もきれいかもしれません。

東側には海岸線が延びて砂浜も見えます。地引網でもできそうです。その先が敦賀市街です。何度も通った道です。

藤の花が咲いていました。でも早くも終りかけていました。まだ朝方なのに暖かいを通り越して暑くなってきました。そろそろ屋内に退避します!

|

|

2024年5月3日(金)

三方五湖に春が(1)

舞鶴で降りたことはあってもその先は素通りでした。いつも一気に敦賀まで行って北陸道を走るだけでした。しかし、ついに途中下車することになりました。まだ行ったことがない地域ってワクワクしますね。

波一つ立っていない静かな湖面が広がっています。三方五湖PAからETC専用道を通ってここ水月湖に来ました。塩分濃度がかなり低い汽水域で、ほとんど淡水に近いらしい。

早速釣り人がいました。京都から来ているようです。ここって京都のすぐ北側だから。どうやら狙いはフナのようです。ヘラブナがいるのかな?

鏡のような湖面に対岸の低い山や丘が映っています。水はそんなに澄んでいませんが、魚やエビなどが棲んでいます。ウナギも捕れるそうです。どこかの料亭でご相伴にあずかりたいところです。

遊覧船が静かに走っていました。音も聞こえず本当に静かです。風光明媚とはこのことでしょうか。日がな一日、ぼぉ~としていたいです。

ところで、この辺りは梅干しが有名だそうです。レインボーラインを走っていると、至る所に梅の直売所があります。梅の花小学校もあります。和歌山の南高梅とか、徳島の上板・神山・美郷とかも有名です。帰りに道の駅で購入しました!

|

|

2024年4月28日(日)

越前海岸めのう再び(3)

昨年の12月にここの手前の方で、時間切れのため引き返しを余儀なくされました。まだ余裕があると思ってたのに・・・。そこでもうこの時期なら昼が長いので、大丈夫とふんでここまで来ました。

鮎川海水浴場と大味漁港に来ています。こちらでは母岩に含まれるめのうでした。どちらかと言えば玉髄で、水晶のような結晶を含んでいるものもあります。砂地ではなくごろごろした石の浜でした。

帰りは若狭牛の牛丼です。腹いっぱい食べると眠たくなるので、自宅までの距離を考慮して腹六分目にしました。

|

|

2024年4月27日(土)

越前海岸めのう再び(2)

昨年の12月にここの手前の方で、時間切れのため引き返しを余儀なくされました。まだ余裕があると思ってたのに・・・。そこでもうこの時期なら昼が長いので、大丈夫とふんでここまで来ました。

昨日までに大勢が歩いたのか、砂浜は足跡だらけでした。みんな、めのうを探しに来たのでしょうか。砂鉄はなさそうでした。空にはパラグライダーが舞っていました。

海岸沿いの道は狭くて、所々の退避場で車がやっとすれ違えるかどうかです。風力発電の風車がゆっくり回っていました。小春日和でした。

結局、めのうは数個しか見つかりませんでした。黄色からオレンジ色の不定形の塊です。ほとんど透明に近いものもありましたが、縞模様がないのでこれは玉髄かな。

|

|

2024年4月26日(金)

越前海岸めのう再び(1)

昨年の12月にここの手前の方で、時間切れのため引き返しを余儀なくされました。まだ余裕があると思ってたのに・・・。そこでもうこの時期なら昼が長いので、大丈夫とふんでここまで来ました。

浜地海岸の北東部に来ています。波松小学校の辺りです。先客は釣り客でした。浜から投げ釣りをしています。他にもここで弁当を広げている人や、海に向かって石を投げている子ども、貝殻を拾っている人もいました。

さて、簡単に昼食をとってから石拾いです。小さくて丸い石が砂に埋もれています。よく見れば波の押し寄せる市に多くが並んでいます。透明感のあるものを探してみました。

|

|

2024年4月21日(日)

九頭竜湖に春が(3)

昨年の12月にここの手前の勝山で、降雪のため引き返しを余儀なくされました。まだ雪には間があると思ってたのに・・・。そこでもうこの時期には雪がないとふんでここまで来ました。

九頭竜ダムからさらに上流へ移動しました。車道のわきに残雪がありました。遠くの山にも白いものが残っています。少しだけ標高が高いせいか、開花が遅れているようです。

箱ケ瀬橋です。対岸の県道とつながっています。ところが、大雪により道が損傷しているとのことで、5月末まで通行禁止になっていました。この先には荷暮(にぐれ)という小さな集落があったはずですが、通行を止めて大丈夫なのでしょうか。

・・・もう廃村になっていて誰も住んでいないそうです。家屋は残っていて、たまに元の住人が帰ってきているとか。ポツンと集落が離れていました。

11時になったので、ドライブインで昼食にしました。ソースカツ丼定食です。天気がよく外のデッキに座っていただくことにしました。九頭竜湖の青い湖面がよく見えて最高です!ボートが通り過ぎていきました。

ひねもすのたりのたりかな。

|

|

2024年4月20日(土)

九頭竜湖に春が(2)

昨年の12月にここの手前の勝山で、降雪のため引き返しを余儀なくされました。まだ雪には間があると思ってたのに・・・。そこでもうこの時期には雪がないとふんでここまで来ました。

鷲ダムです。九頭竜湖の下流に位置して、ここから九頭竜川が流れ出しています。アーチ式で青い水を満々と湛えています。ちょうど桜並木とマッチしているので、何枚も写真を撮りました。

真下から見上げるとちょっと怖いです。これがもし壊れたら下流の広い範囲が大洪水になるでしょう。九頭竜湖駅周辺の集落はこのダムの直下です。似たような例として、高知県の早明浦ダムや徳島県の正木ダムを思い出しました。

そのすぐ上流にあるのが九頭竜ダムです。ロックフィルダムのようで、上から見下ろすとかなり高さがあります。ダムの施設内で、当時の様子を伺える資料を見ることができました。

|

|

2024年4月19日(金)

九頭竜湖に春が(1)

昨年の12月にここの手前の勝山で、降雪のため引き返しを余儀なくされました。まだ雪には間があると思ってたのに・・・。そこでもうこの時期には雪がないとふんでここまで来ました。

九頭竜湖の周辺には、いくつか鉱山跡や鉱物の産地があります。それらを回ろうと思っていました。まずは、終着駅の九頭竜湖駅からです。道の駅に隣接しているので、当面の目的地になりました。

三角屋根のロッジ風の駅舎です。木造で内部も木でできた温かみのあるものでした。前庭には恐竜がいます。さすがは恐竜化石のおひざ元です。興味はありますが、どちらかと言えば鉱物が好きなので、印象は今一つでした。

線路わきの桜が咲いていました。万課のものとまだ七分咲きのものと。ここも例年より少し早いそうです。道の駅に立ち寄りましたが、余り関心を惹かれるものはなく、食堂も11時からだったので自販機でジュースを買っただけでした。

時計を見るとそろそろ下り列車の到着時刻です。カメラを抱えて線路わきまで移動しました。たまたま一緒になったカップルの旦那さんが尋ねてきました。そろそろ列車が来るのかと。私はそうですと答えました。

この時間をねらってきたわけではありません。たまたまの巡り合わせです。まもなく向こうのトンネル内にライトの明りが見えました。どうやら来たようです。ここで降りて車に乗り換えて10km走れば、東海北陸道に接続できます。

単線で一両編成でした。乗降客は少ないけれど、この周辺の来客数は意外に多かった。バイク組やバスの客もいました。さて、今日も暑くなりそうです。まだ春なんだけど・・・。

|

|

2024年3月24日(日)

帰り道は事故渋滞

淡路島のこんな所で5時間も待たされるとは思いませんでした!

毎度のあべのハルカスです。しばらく見ない間に、交差点をぐるっと取り囲む歩道橋ができていました。何でこんなところに来たのかというと、うちのお子ちゃまとお従妹様が星のカービィーの大ファンなので、そのグッズの専門店とイベントショップに連れて行かされたためでした。

たまの休みだったので、今日は朝から酒でも食らって寝て過ごそうとしてたのがすべておじゃんになりました。アニメのキャラなら足るべやあるのに・・・。しかもそのショップの位置を知らんと来た。方向音痴をようけ抱えて、どなんせえっちゅんじゃ!

指定されたフロアに行ってもそれらしいんが見当たらない。奪い取るように地図を見せてもらうと、ちゃんとそこにあるでないで。・・・以上、、阿波弁丸出しでした。

〇足るべやある(あきるくらいたくさんある)〇ようけ(たくさん)〇あるでないで(あるじゃないか)

買い物が終るまで、通天閣を眺めてました。待ち時間は3時間でした。やっと帰れると思ったのもつかの間。大渋滞が待ち構えていました。高速道路の案内板には、下り線の淡路島南ICから30kmの渋滞発生。まだGWとは違うぜよ(今度は土佐弁。)!

詳細が分かったのが室津PAでした。すでにお子ちゃまたちがネット上からある程度事故の様子を拾い上げていました。あおり運転か何かで車が中央分離帯に激突し、爆発炎上(でも死傷者なし。)!しかもその場所がICより鳴門大橋寄りだった。つまり、淡路島から徳島への唯一のルートがふさがれた。

事故を起こした者には言いたいことが山ほどあるけれど、とにかくできることはしておかないかん。次の緑PAと直近の淡路南PAは大渋滞だろうから、ここ室津で準備しておく必要がある。コンビニでおにぎりやお茶など飲食物を購入し、トイレも済ませてこれから5~6時間以上の缶詰め状態を覚悟しました。

緑までは順調に車が流れていました。ただ、PAは予想通りに混んでいて、入りきれない車が車線にまではみ出す始末です。どこまで進めるか頑張ってみましたが、ついに西淡三原ICを過ぎたところでついに渋滞になりました。

事故現場まで15kmの地点。これでも短い方でした。最初は数mから数十mくらい動けましたが、推定で後5km地点でまったく動けなくなりました。渋滞にはまってから2時間後のことです。

すっかり暗くなった道路の脇を何人か歩いています。どうやら南までトイレに行くようです。こちらはすでに用を足していたので、しばらく余裕を持たすことができました。

はまってから3時間後に、反対側の車線を広報のパトカーが走りました。まもなく渋滞が解消されるとのことでした。ところが、待てど暮らせど車が全く動きません。5時間後にようやく動き始めると徐々に加速していき、10分後には橋を渡っていました。南PAは大混雑でした。

こうして酒飲んで寝るという崇高なる我が計画は、見事なまでに粉砕されたのありました・・・(泪)。

|

|

2023年12月31日(日)

再びかねうちへ(2)

またタングステン鉱山に行きました。目的は灰重石という鉱物で、見た目は薄黄色い感じです。紫外線を当てると、ポォ~と青白い蛍光を発するのでよくわかります。真っ白な石英中によく含まれているのでそれを探すのです。

灰重石の組成はタングステン酸カルシウムCaWO4で、タングステンの主要な鉱石です。そして、他にも鉄マンガン重石という鉱物もあります。組成式は(Fe,Mn)WO4で表され、鉄とマンガンを4:1~1:4の比で含みます。

今回はそれがいくつか出てきました。赤褐色から黒色の単斜晶系で、石英中に柱状結晶が含まれます。まるでふりかけの刻み海苔のようなものから、方位磁石の針みたいなもの、中には彫刻刀のように太いものがありました。

同行者のJ君が見せに来ました。石英の割面に薄く赤い花びらのようなものが付いています。自然銅です。画像ではわかりにくいですが、中央に赤い薄膜が見られます。しばらくすると、さびてしまってわからなくなりました。

2時間の予定があっという間にオーバーして、結局そこに5時間も滞在しました。それでもまだ足らないというのですから驚きです。また来ようねと言って宥めすかして、やっと本日の日程を終了しました。

次回はマンガン鉱山群をせめるつもりです。四国とは様子が違って面白いです。

|

|

2023年12月30日(土)

再びかねうちへ(1)

またタングステン鉱山に行きました。目的は灰重石という鉱物で、見た目は薄黄色い感じです。紫外線を当てると、ポォ~と青白い蛍光を発するのでよくわかります。真っ白な石英中によく含まれているのでそれを探すのです。

今回は初めての人も含めてちょっと大人数で来ました。ここのメインはもちろん灰重石ですが、他にも水晶や黄鉄鉱などの鉱物も見られます。薄い金色はパイライトで、濃い金色はキャルコです。

主に石英をねらって割っていきます。ほとんどの鉱物はそれに含まれているからです。石英自身も白くてきれいで水晶の柱の部分を含んでいたりします。

駐車場から谷に沿って1kmほど登りました。末端部分まで来てから引き返します。その帰りの道中に拾っていくのです。しかし、ここはハンマーが必要です。割らないと無理です。

割っていると破片が飛んで一人が負傷しました。心が逸るあまりに軍手をするのを忘れていたそうです。石英は硬度7ととても硬いので必需品です。

目についた石英を割っていくと、濃い紫色の塊が出てきました。これは銅藍(コベリン)です。硫化銅からなります。割ったばかりの面であっても、湿っているみたいにあまりきれいでありません。

灰重石は見つかりません。知り合いの京都の人が言うには、あちこち掘ってみたらやっと出てくるそうです。これだけ人数がいるから一人くらいそれに当たるだろうと思っていましたが、考えが甘かったようです。

|

|

2023年12月29日(金)

雨上がる一乗谷(3)

年末の天気が大いに崩れましたが、ちょっとだけ持ち直してきたようです。永平寺だけで済ませようと思ってましたが、ここまで来れば行くしかない。・・・そういうわけで、朝倉氏の居城があった一乗谷に乗り込みました。

街並みを歩いてみました。当時は絶対なかったことですが、道が舗装されているので歩きやすいです。赤い暖簾がかかっている家に入ってみました。

中庭には古井戸や作業場があります。倉庫にもなっているようです。家の中には囲炉裏や明りとりの格子窓、水甕が並んでいました。

立派な門から入ってみると、ただ広い敷地だけでした。ああ、ここは復元されなかったようです。馬場かと思ったのだけど・・・。

別の家を訪ねると、そこに誰かがいました。・・・と思ったら、人形でした。楽しそうにおしゃべりをしているみたいでした。紙製のぼんぼりや和傘が飾ってありました。

こうして本格的な福井県の旅を終えました。残りはまた今度です。

|

|

2023年12月28日(木)

雨上がる一乗谷(2)

年末の天気が大いに崩れましたが、ちょっとだけ持ち直してきたようです。永平寺だけで済ませようと思ってましたが、ここまで来れば行くしかない。・・・そういうわけで、朝倉氏の居城があった一乗谷に乗り込みました。

館の上の丘に登ってみました。ほんの20mくらいの高さですが、対岸の街並みが見えます。一乗山には今も山城が残っているけれど、さすがにそこまで体力がありません。

復元した家の屋根に置き石が載せてあります。こんなところまで合わせてくるとは、とても丁寧な復元作業だと思います。数百mに渡って続いています。

ギャラリー風景に掲載したように、晩秋とはいえまだ紅葉が残っています。特に銀杏の落葉が見事で、しばし目を奪われました。素晴らしいです!

|

|

2023年12月27日(水)

雨上がる一乗谷(1)

年末の天気が大いに崩れましたが、ちょっとだけ持ち直してきたようです。永平寺だけで済ませようと思ってましたが、ここまで来れば行くしかない。・・・そういうわけで、朝倉氏の居城があった一乗谷に乗り込みました。

一乗谷は福井市から見て南東10kmくらいにあります。永平寺からは南へ車で15分くらい。・・・晴れていればですが。

北側の下城戸から南側の上城戸まで、南北3km、幅500mの細長い谷です。九頭竜川の支流の足羽川のそのまた支流の一乗谷川が流れていて、その東側に城郭や庭園、西側に武家屋敷などが並んでいました。北陸の小京都と呼ばれていました。

織田信長に攻め滅ぼされて、当時の遺構はほとんど焼け落ちていましたが、

今では復元されて史跡名所としてきれいな公園になっています。まあ歩くといっても往復6kmですから、けっこうな運動量になります。

駐車場は5ヵ所くらいありますが、中間あたりの売店第3が良いでしょう。朝倉氏の館跡にも近いから。橋を渡って少し歩けばすぐです。

お濠には鯉が群れていました。木製の橋を渡るとそこは城主の館の敷地です。6500m2の面積があり、今もなお発掘作業中とのことです。

|

|

2023年12月21日(木)

越前海岸を過ぎて(8)

ついに師走に入りました。残すところ後1か月。今年はたくさん県外に行ったな。でもまだ続きがありました。日本海はカニのシーズンです。ちょっと美味いカニと新鮮なおさかな、そして鉱物採集と歴史探訪と、いくつも目的を兼ねてやってきました。

しばらく岸辺を散策したのち、お買い物の時間です。買うのはもちろん、カニです。来る前から何件か店をリストアップしていました。

良く知られるようになりましたが、「越前ガニ」とは福井県の港に陸上げされるズワイガニのオスのことです。メスは「せいこがに」と言って小さくて安いですが、余り身がありません。味は旨い方だと思います。

甲羅に付いている黒いブツブツはカニビルの卵です。これが多いと脱皮してから時間が立っているので、身が熟成して美味しいと言われています。・・・カニ屋さんからの受け売りです。

東尋坊には有名な店屋があるけれど、駐車料金取られるのでイヤ!道の駅のショップは景気が良さそうだけど、あきらかに高いのでダメ!小じんまりとした港のカニ屋は昭和レトロなんだけど、考えているレベルのものがナイ!

なんだかんだで結局6軒も回って、ようやく満足する回答を得ました。今年は不漁だと聞いていましたが、思ったより値段が高くなく4匹も買いました。自宅まで6時間。気温が低いため何とか持ちそうです。

南下するとようやく敦賀半島が見えてきました。まもなく国道8号線に合流します。その先は敦賀ICから高速に乗って一路徳島へ。誰かが言ってましたが、帰り着くまでが遠足です。・・・無事に着いてカニ鍋を満喫しました。

|

|

2023年12月20日(水)

越前海岸を過ぎて(7)

ついに師走に入りました。残すところ後1か月。今年はたくさん県外に行ったな。でもまだ続きがありました。日本海はカニのシーズンです。ちょっと美味いカニと新鮮なおさかな、そして鉱物採集と歴史探訪と、いくつも目的を兼ねてやってきました。

今度は越前海岸を北から南へ逆行しました。昨日までの悪天候がウソのようによく晴れて、東の山から朝日が顔をのぞかせました。しかし、北西風は相変わらず強く、荒い波が岸壁に打ち寄せて白い波が立っています。

流紋岩の柱状節理です。雄島よりも急角度で向きも違っています。50kmも離れるとこんなものでしょう。水に濡れると黒いですが、乾くと灰色になります。

山側のがけに昔の隧道が残っていました。岩盤をくりぬいただけで、コンクリも鉄柱も使われていません。岩が固い証拠です。ろくな道具もなくよく掘られたものです。

柱状節理は海底にもつながっています。たまたま海上に浮き出た岩からそれが読み取れました。まるで魚の生簀みたいです。追い込み漁ができるかも・・・。

|

|

2023年12月19日(火)

越前ガニを食う!

この山を最後に見てから、今日の宿まで移動しました。まだ15時でしたがとても疲れていたので、早めに宿で寛ごうと思ったのです。しかし、思うことはみんな同じ。希望する食事や風呂の時間は先に押さえられていました。仕方なく夕食と朝食は一番早い時間に。風呂はそのあとでゆっくり入ろうと思いました。

食事会場は個食だったように思いましたが、大きな会場に変わっていました。17時からです。早すぎるようですが、こうなっては一番に入場しました。目的は・・・当然カニです。

適当におかずとご飯をついで、ひな壇に並んだカニの足を山盛りにしました!そうバイキングなのですよ。食い放題の・・・。もちろん座席はカニに一番近いところです。

まず、カニ以外のものを軽く食して腹に負担をかけないようにします。すきっ腹に急に何か入れるとびっくりしてしまうからです。腹三分目になったところで、すでに取ってきていたカニにかぶりつきます。

ハサミでゆでガニの足を切って、カニスプーンで中身をほじくりだします。カニを食べ始めると無言になるって誰かが言ってましたが、当にそのとおりでした。・・・こうして制限時間60分の間、カニ8匹分の足を食べ、〆のデザートを味わって戦いを終了しました。後には残がいが山と積まれていました。

腹ごなしにすぐ温泉に入りました。今の時間は皆バイキングをしているので、お客が誰もいません。ほぼ貸し切り状態でした。これもラッキーでした。

こうして風呂に3回入り、翌日の朝食もがっつり食べてホテルライフを満喫しました。さあて、帰りにカニを買って帰ろうかな。

|

|

|

2023年12月15日(金)

雨降る永平寺(5)

12月も半ばというのに、一向に雪が降りません。しかし、それはあくまでも平野部のことであって、ここももうすぐ雪景色になるでしょう。その前にちょっと・・・ということで、初詣ではなく年末に行ってきました。

法堂を後にして北側の階段を下りていきます。古そうな池や苔むした石に光が当たっている光景を目にしました。燃やしている線香の模様が面白かったです。反対側から見た中庭もしっとり濡れて趣がありました。

永平寺紋が彫られていました。明治時代までは決まったものがなく、丸に永の字を書いたものとか菊花紋が使われていました。その後、寺社の消失など紆余曲折を経て、久我竜胆(こがりんどう)の紋が使われるようになったそうです。

ちなみに、うちの家紋は丸に剣片喰(かたばみ)でした。雑草だが踏まれても枯れない力強さと、武士の強さを示す剣を入れてます。かなり古い時代からあるということで、この家紋は多いそうです。

過去帳によれば、江戸時代以前に今の近畿圏から阿波にやってきたとのこと。戦国時代には海部刀を振るっていたかもしれません。

|

|

2023年12月14日(木)

雨降る永平寺(4)

12月も半ばというのに、一向に雪が降りません。しかし、それはあくまでも平野部のことであって、ここももうすぐ雪景色になるでしょう。その前にちょっと・・・ということで、初詣ではなく年末に行ってきました。

参拝もようやく最後の法堂(はっとう)にたどり着きました。石垣の上にある大きな建物がそれです。境内では最も大きいものです。外は板張りの通路があり、中はとても広い畳の部屋でした。1843年(天保14年)に建てられました。

その南側には大庫院があります。こちらは1930年(昭和5年)と新しいですが、国内最古の稼動できるEVがあります。見たかったな・・・。

|

|

2023年12月13日(水)

雨降る永平寺(3)

12月も半ばというのに、一向に雪が降りません。しかし、それはあくまでも平野部のことであって、ここももうすぐ雪景色になるでしょう。その前にちょっと・・・ということで、初詣ではなく年末に行ってきました。

斜めの階段状になった回廊を一歩一歩上っていきました。中雀門東回廊を端まで渡って振り返ったところです。初めて来た場所なので、あらゆる角度から画像に収めるのは基本です。フィルムカメラ時代はそういうことができなかったのに、デジカメ世代は幸せですね。

再び階段を上って仏殿の中庭まで来ました。真ん中に松が一本ありました。光を遮るものはなく明るいです。雨が小降りになってきました。

仏殿に入ります。中は小さい明りだけで暗くてあまりよく見えません。今日は人が少ないのかシ~ンと静まり返っています。外を見ると、中雀門と一文字回廊の瓦が雨に濡れて黒光りしていました。

|

|

2023年12月12日(火)

雨降る永平寺(2)

12月も半ばというのに、一向に雪が降りません。しかし、それはあくまでも平野部のことであって、ここももうすぐ雪景色になるでしょう。その前にちょっと・・・ということで、初詣ではなく年末に行ってきました。

傘松閣を出ると、ここに住まわれている方々の居住区である僧堂(そうどう)や 東司(とうす)があります。もちろん私たちは入れません。ちなみに東司はトイレです。外には石段が、内には階段状の回廊がありました。

そのまままっすぐに山門を横から通過します。雨がひどいので、シートを張っていました。シートのすき間から中雀門(ちゅうじゃくもん)が見えました。終わりかけの紅葉がきれいでした。

振り返って山門を見ました。暗くてよくわからなかったけれど、屋根が緑色をしていました。銅がさびてできた緑青かもしれません。

反対側の回廊を上がって仏殿に入ります。とりあえず外観を眺めています。雨足は強まるばかりで、回廊が濡れて滑りやすくなっています。実際に転びそうになりました。転んでしまった方もいました。

堂内では雨の音が響きません。静かな押し黙ったような空間がそこにあります。何というか、真剣勝負?緊張感が感じられます。

かと言って気分が良くないわけでなく、むしろここで一晩過ごしてみたい気がしました。足が痛いので座禅は勘弁です。

|

|

2023年12月11日(月)

雨降る永平寺(1)

12月も半ばというのに、一向に雪が降りません。しかし、それはあくまでも平野部のことであって、ここももうすぐ雪景色になるでしょう。その前にちょっと・・・ということで、初詣ではなく年末に行ってきました。

永平寺ICと永平寺参道ICがあり、まぎわらしいのが第一印象です。特に反対車線から降りてくる道とこちらの道が交差しているので危ないし、案内看板もわかりにくいことこの上なし。事故もあったようです。

そこから寺の門前町まで5kmくらい。手前の駐車場は広いですが、奥にも小さいのがあってそちらが便利かも。寺に向かう細い道沿いにあるのでわかりにくいが、次回があればそちらに停めるでしょう。

ゆっくり徒歩10分で境内に入ります。まっすぐ行くと入場禁止の柵の先に、石段がまっすぐ続く勅使門(唐門)があります。杉の古木に挟まれて実に厳かな雰囲気を漂わせています。石灯籠にも明りを灯して、ますますその感じが出ています。

ここは曹洞宗の大本山で、山号は吉祥山、開祖は道元、御本尊は釈迦如来・弥勒仏・阿弥陀如来の三世仏。これらは過去・現在・未来を表します。創建されたのは寛元2年(1224年)だから、ちょうど800年になります。

吉祥館横の門から入りました。拝観料を収めて、少し強面の修行僧の手招きで中庭へ。次の玄関から靴を脱いで、吉祥館に入りました。

入って右手、順路と書いてある方へ進むと研修室があり、寺全体の地図があります。自分の居場所を確認して、これからどう進むのか思案しました。

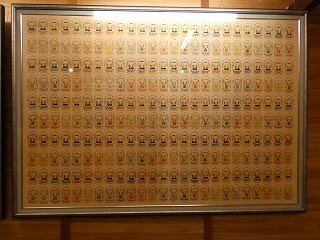

廊下を抜けると広い畳の間に出ました。昭和5年に建てられた傘松閣(さんしょうかく)です。何とたたみが222畳も使われています。天井も高く、144名の画家による天井絵が描かれています。私も含めて入ってきた人はみな、天井を見上げてぽ~としていました。

|

|

2023年12月9日(土)

雄島へ渡る(3)

東尋坊のタワーから日本海を眺めると、赤い橋と小さな島が目に入ります。雄島(おしま)です。標高27m、徒歩40分で回れるそうです。しかし、そういった事前の知識なしにここを訪れたので、何も考えずに平気で渡ってみました。

雄島灯台です。高さ10.6mで、海水面からは39mの高さにあるそうです。島の面積は10haで、島の8割がヤブニッケイなどの原生林、残りが岩肌むき出しの熔岩地帯です。

島を反時計回りに進んで、夕暮れが近づきました。再び林の中に入り社殿を拝んでいきます。かなり暗くなって街灯でもあれば良いと思いました。

海に面した鳥居がありました。ここから見えるのは海だけで、その先には道がありません。どうしてこんな所に設置したのか。対岸には名所の東尋坊が見えました。・・・何か意味深な感じです。

何となく背中がぞわぞわして不気味な雰囲気になってきました。まだ何人か参拝客がいるのでそれほどでもありませんが、自分ひとりだったらもう逃げ帰ってしまったでしょう。最後になるのは嫌なので、これで退散することにしました。帰りの道中も気を付けて・・・。

|

|

2023年12月8日(金)

雄島へ渡る(2)

東尋坊のタワーから日本海を眺めると、赤い橋と小さな島が目に入ります。雄島(おしま)です。遊歩道1.2km、徒歩40分で回れるそうです。しかし、そういった事前の知識なしにここを訪れたので、何も考えずに平気で渡ってみました。

鳥居を抜けると急な石段があります。雨に濡れて滑りそうになりますが、そこはぐっとこらえて慎重に上りました。左へ行けば神社の建物がありますが、何となく右へと曲がりました。これがその後の出来事につながりました。

熔岩が流れた跡、つまり流理構造というのですが、それがよくわかります。柱の直径は1mくらいあります。1本くらいサンプルで欲しかったですが、怒られたり祟られたりしては大変なのでやめときましょう。

うっそうとした原始林の間から、島の北端にせり出した岩場が見えます。磁石にくっつくそうです。冷えて固まった熔岩には、しばしばそういった性質を持つ場合があります。

流紋岩は粘性が低くてさらさらしているため、比較的流れやすいという特徴があります。柱状節理・板状節理を見れば、南東から北西方向に傾いているのがわかります。ただし、角度はだんだんと急になっています。

その流れは海中にも続きます。柱がポキッと折れて急な海喰崖になっていました。柱が平たくなっていると、まるで飛行甲板みたいです。傍まで行って海の中を覗き込みました。

・・・はっきり言って怖かった。立ったままではなく、這っていくようにほふく前進して、後ろからだら押されてもよいように対処しました。そうでなくてもここは余り長居をしない方がよいと、霊感の薄い私でもビンビン警告のアラームが鳴り響いているからです。

|

|

2023年12月7日(木)

雄島へ渡る(1)

東尋坊のタワーから日本海を眺めると、赤い橋と小さな島が目に入ります。雄島(おしま)です。周囲2km、徒歩40分で回れるそうです。しかし、そういった事前の知識なしにここを訪れたので、何も考えずに平気で渡ってみました。

東尋坊は有料ですが、ここの駐車場は無料です。ただし、ここに停めるということはしばらく戻って来ない。つまり無人になると宣言しているようなものだから、車のカギはしっかりとかけておきましょう。

赤い雄島橋は全長224mで歩行者専用です。島の中央には神社があり、観光がてらにお参りする人がかなりいます。あいにくとこの日は天候不順でしたが、私が滞在している間に何十人とやってきました。

端から海を見ていると、人の頭みたいな物が浮かんでいました。一瞬、嫌なものを想像しました。だって東尋坊といえば高知県足摺岬と同様に〇〇の名所でもあるから。・・・それはサーファーでした。もちろん生きています。この寒空にご苦労様です。

気を取り直して、反対側の岩肌を見ました。柱状節理が発達した見事な造形美です。豊岡の玄武洞にも行きましたが、それとよく似た形状でした。斜めに海の中に落ち込んでいます。

大湊神社の鳥居をくぐるとそこはもう境内です。何だか決壊は張られているような不思議な感触がありました。気のせいでしょうけれど・・・。

ふと対岸を見れば、橋の足元を白波が洗っていました。さっきのサーファーが上がってきて、本土の方へ戻っていきました。ここから私一人の冒険が始まります!

|

|

2023年12月6日(水)

越前海岸を過ぎて(6)

ついに師走に入りました。残すところ後1か月。今年はたくさん県外に行ったな。でもまだ続きがありました。日本海はカニのシーズンです。ちょっと美味いカニと新鮮なおさかな、そして鉱物採集と歴史探訪と、いくつも目的を兼ねてやってきました。

移動途中で、気になった浜辺に降りて鉱物を探しました。狙うのは瑪瑙(メノウ)です。資料を参考にすると、この海岸線でもときどき瑪瑙が集中して打ち寄せられるそうです。

瑪瑙の組成は石英と同様に二酸化ケイ素です。微細な石英の結晶からなり、そのすき間に別の物質が入り込むことで縞状になります。縞のあるものをアゲート、縞のないものをカルセドニー(玉髄)と言います。

6つめの浜でも見つけました。さっきと違ってやや赤みがかった透明感のある塊状です。水にぬらすとまるでガラスが光っているようです。縞が余りないので、これらも瑪瑙というより玉髄です。でもきれいなのは変わりありません。

ここでも1時間くらい熱中しました。20個ほど小さいものを拾いましたが、良いものだけを選り分けてガラス瓶に入れました。成果は十分です。お土産もできました。

東尋坊のタワーが見えました。以前に行ったことがあるので、今日はパスです。崖下に流紋岩による柱状節理があります。もっと近くで観察したいです。

|

|

2023年12月5日(火)

越前海岸を過ぎて(5)

ついに師走に入りました。残すところ後1か月。今年はたくさん県外に行ったな。でもまだ続きがありました。日本海はカニのシーズンです。ちょっと美味いカニと新鮮なおさかな、そして鉱物採集と歴史探訪と、いくつも目的を兼ねてやってきました。

80kmくらい走って、ようやく海岸を後にしました。とは言っても水から離れた訳ではありません。ここは九頭竜川の河口にある三国港です。

北前船で栄えた港町で、えちぜん鉄道の終点でもあります。駅から道を隔ててすぐが川です。かなり川幅があり、波が穏やかなので漁港としてもってこいです。

何でも1000年の歴史があるとかで、レトロな街の佇まいが素朴です。私の好みの被写体です。少なくとも昭和初頭くらいの雰囲気がありました。

川の中に電柱のような柱が立っています。石を積み上げて何かの標のようです。ウミウかカワウかわかりませんが、鵜の群れがそこを根城にしているようでした。これも好みです。

上流を見ると、遠くの山々がすっかり雲に覆われていました。白いのは雪のようです。これではそちらへ行くことができません。また春まで待ちます。

|

|

2023年12月4日(月)

越前海岸を過ぎて(4)

ついに師走に入りました。残すところ後1か月。今年はたくさん県外に行ったな。でもまだ続きがありました。日本海はカニのシーズンです。ちょっと美味いカニと新鮮なおさかな、そして鉱物採集と歴史探訪と、いくつも目的を兼ねてやってきました。

移動途中で、気になった浜辺に降りて鉱物を探しました。狙うのは瑪瑙(メノウ)です。資料を参考にすると、この海岸線ではときどき瑪瑙が集中して打ち寄せられるそうです。

瑪瑙の組成は石英と同様に二酸化ケイ素です。微細な石英の結晶からなり、そのすき間に別の物質が入り込むことで縞状になります。縞のあるものをアゲート、縞のないものをカルセドニー(玉髄)と言います。

4つめの浜でようやく見つけました。やや青みがかった透明感のある鉱脈です。水にぬらすとまるで氷が光っているようです。縞が余りないので、これらは瑪瑙というより玉髄です。でもきれいなのは変わりありません。

1時間くらい熱中しました。20個ほど拾いましたが、良いものだけを選り分けて新聞紙に包みました。成果は十分です。お土産もできました。

玉川観音にも立ち寄りました。岩を掘って講堂を造っていました。奥には神殿のような空間があって、ろうそくの灯が厳かに揺れていました。

|

|

2023年12月3日(日)

越前海岸を過ぎて(3)

ついに師走に入りました。残すところ後1か月。今年はたくさん県外に行ったな。でもまだ続きがありました。日本海はカニのシーズンです。ちょっと美味いカニと新鮮なおさかな、そして鉱物採集と歴史探訪と、いくつも目的を兼ねてやってきました。

越前岬の灯台に来ています。天気は相変わらずですが、雨はすっかり上がったようです。ただ北西風が強くて飛ばされそうですが・・・。

展望台から海岸を見下ろせば白波が立っていました。打ち寄せる波も荒いようです。岩礁がたくさんあって、水面下の地形は複雑みたいです。

データによれば、この灯台は京都の経ヶ岬灯台と対になっているとのこと。光の到達距離は39km。高さは16mで、海面からは131mにあるそうです。

周辺は緑色の葉に覆われていました。水仙です。まだ花は咲いていませんが、後1ヵ月半くらいで見ごろになります。白や黄色の花が一面に咲くのでしょうね。楽しみです。

余談ですが、8か月前には能登半島突端部にいました。そこも水仙が有名です。・・・再び行きたかったですが、もう叶うことはないでしょう。

岩の上で何人も釣り人がいました。カサゴとかイシダイとか岩礁にいる根魚を狙っているのでしょう。ただ波がどんどん押し寄せてしぶきがかかってくるくらいなので、滑りやすい岩場の上でよくいられるなと心配していました。

|

|

2023年12月2日(土)

越前海岸を過ぎて(2)

ついに師走に入りました。残すところ後1か月。今年はたくさん県外に行ったな。でもまだ続きがありました。日本海はカニのシーズンです。ちょっと美味いカニと新鮮なおさかな、そして鉱物採集と歴史探訪と、いくつも目的を兼ねてやってきました。

道の駅に来ました。一度通り過ぎてから舞い戻ってきました。ちょっとわかりにくかった。カニがサンタさんになってます。・・・あまり違和感がない!似合ってますね。

ジオラマがありました。海岸線の集落から浜辺、そして海中まで三段構えになっています。越前がにって深いところにいるんですね。水深350mくらいって書いてました。福井県によれば、200~400mに生息するオスをそう呼ぶとのこと。

青い光で薄暗くした水槽に様々な魚介類がいました。トンネル型になっていたので、下からも見ることができます。出口近くの水槽にはカニがいました。冷水を好むそうであまり動きません。

世界中のカニの標本が展示されていました。タラバガニとかタカアシガニとか、花咲ガニとか毛ガニとか・・・。カニじゃないヤドカリの親戚もこの中にいますが、どれも美味しいから鉱物いや好物です。後で美味しく頂くことにしましょう。

|

|

2023年12月1日(金)

越前海岸を過ぎて(1)

ついに師走に入りました。残すところ後1か月。今年はたくさん県外に行ったな。でもまだ続きがありました。日本海はカニのシーズンです。ちょっと美味いカニと新鮮なおさかな、そして鉱物採集と歴史探訪と、いくつも目的を兼ねてやってきました。

朝3時に出発し、敦賀ICを降りたのが7時でした。霜や雪はありませんが、吐く息は白くてゴジラの放射能(?)みたいでした。ホット缶コーヒーを片手に地図をにらみ、ルートを確認してから再び発進です。

金ヶ崎城跡やセメント工場を横目に国道8号線を走り、杉津(すいづ)から県道に入りました。いつもは北陸自動車道の杉津PAから眺めていた光景が、目線も低く広々とした景色として見ることができました。ここから越前海岸に沿って北上します。

低気圧が襲来して海が荒れていました。日本海の荒波です。たまに訪れる私たちのような者には新鮮に映りますが、毎日これを見続けるとウンザリするそうです。そんな毎日が今日も始まりました。

海岸から少し離れて橋が架かっていました。土砂災害があって、そこから少し離さないとまた道がつぶされるようです。海岸線に点在する集落を結ぶのは、この県道や国道305号線だけです。まさに生命線なのです。

越前河野潮風ラインを走り尼御前トンネルを抜けると、漁火街道と合流します。この河野集落に北前船の船主の館がありました。開館前だったので入場でませんでしたが、外から見れば木製の壁が真っ黒に塗られています。潮風にさらされると腐りやすいので塗ってあります。

駐車場には、復元した北前船(きたまえぶね)がありました。原寸よりずっと小さいですが、雰囲気だけは味わえます。江戸時代から明治にかけて、日本海で海運をしていた船です。荷物を運搬していたのではなく、買い積みといって商品を買い取って別の港へ移動してそれを売っていました。

潮が混じった雨が降ってきました。北西風も強くカサが飛ばされそうです。甲楽城(かぶらき)から糠(ぬか)、そして米ノ集落へと移動しました。雨脚が強くなり、切り立った山側のがけから滝のように水が落ちています。

戎神社がありました。海岸線から海に突き出た玄武岩の上です。観光案内にはなかったのですが、天気が良い日にはここから素晴らしい眺めだったでしょう。・・・ちょっと残念です。

|

|

2023年11月7日(火)

奈良公園を訪ねて(5)

所用があって奈良に来ました。修学旅行以来まともに来たことがありません。マイカーで走りましたが、思ったほど時間がかかりませんでした。これならその気さえあれば何度でも来られそうです。

奈良公園に戻ってきました。広~い芝生の上で寝ころびたい。しかし、あちこちに黒くて丸くて小さくてつやつやした物体が転がっているため、この願いはかないませんでした。・・・供給源はシカです。

南大門の通りにお土産物屋がたくさん並んでいます。その反対側の石垣の上に、シカがたくさん並んでいました。おなかが膨れているのか、ゆったりと寝そべっています。

そこへ、鹿せんべいを持っていきました。これが悲劇の幕開けでした。匂いにつられて1頭が近づいてきました。まずはお近づきに1枚上げました。すると、すぐ2頭目が来ました。それにも上げました。突然、シカの気配が濃くなりました。

気が付くと周りにはシカしかいません。また、せんべいを持っているのは私だけです。他の客は遠巻きに眺めてこちらの様子をうかがうだけ。

グッと服を引っ張られました。するとまた別の方向からも引き寄せられました。ピンと服が張り詰めて破れそうです。あわててせんべいを投げると、服を放してくれました。

その後ももみくちゃにされて、せんべいがなくなるまで解放されませんでした。さて、その間ですが外国人観光客の見世物になっていました。なんか勝手に写真を撮られて肖像権はどこいった~?どっかのSNSにでも上げられてるでしょうね。

|

|

2023年11月6日(月)

奈良公園を訪ねて(4)

所用があって奈良に来ました。修学旅行以来まともに来たことがありません。マイカーで走りましたが、思ったほど時間がかかりませんでした。これならその気さえあれば何度でも来られそうです。

東大寺から春日大社まで歩きました。20分はかかります。奥にも駐車場がありますが、この時期この時間帯では満車のようです。なぜなら七五三だから。

受付に長蛇の列ができて、親子とその上の世代の人が並んでいました。その合間をぬって社殿に入りました。巫女さんたちが忙しそうに立ち回り、お参りの人を誘導する警備員も大変そうでした。

約1300年前、春日山原始林の麓に建立されました。御祭神は「たけみかづちのみこと、ふつぬしのみこと、あめのこやねのみこと、ひめのおおかみ」の四神です。それぞれが相撲の神様、剣の神様、祝詞の神様、それらと深いかかわりのある女神様たちを祀っています。

目の覚めるような朱色の柱や梁がとてもきれいです。ずっと奥まで続く通路や石灯籠。そして、最奥に自然の神様を祭る奥の院の鳥居があります。この若草山そのものが神様なのでしょう。季節は秋ですが、この時期でも誰かの息吹が感じられます。

境内には他の神社の分社がありました。それらを回れば、本社をお参りしたのと同じ効果がありそうです。それでも本社も回りたい。目的が増えました!

|

|

2023年11月5日(日)

奈良公園を訪ねて(3)

所用があって奈良に来ました。修学旅行以来まともに来たことがありません。マイカーで走りましたが、思ったほど時間がかかりませんでした。これならその気さえあれば何度でも来られそうです。

大仏殿に鎮座されている廬舎那仏です。つまり奈良の大仏さん。実物を見るのは本当に久しぶり。11歳のときだから、〇十年ぶりです。あのとき柱の穴をくぐった僕を覚えてませんか?

台座の周りの蓮弁には蓮華蔵世界の毛彫図が刻まれています。うっすらと大日如来か誰かの像がわかります。

裏へ回ってみると、背後は金箔でした。まさか黄銅ではないでしょうが、厚みはそれほどでもないようです。大仏さん本体に金箔をはるために、大量の水銀が用いられました。その水銀の供給源が奈良の大和水銀鉱山群と、徳島の水井水銀鉱山だったと言われています。

柱の穴がありました。子どもたちが次々とチャレンジしていました。今の私では絶対に無理ですね。

丸くて太い柱には赤い顔料が塗られています。何でしょう?だいぶん色あせています。赤いといえば、水銀の辰砂(しんしゃ)、酸化鉄の弁柄(ベンガラ)、鉛を焼いた鉛丹(えんたん)を思い出します。

大仏に金箔を貼るため、水銀に金を溶かして金アマルガムを作り、これを大仏に塗りつけました。その後に大仏を粘土で覆って下から加熱することで水銀を蒸発させ、表面に金を蒸着できました。

そのやり方から考えれば、この赤色は辰砂が使われたかもしれない。でも水銀の蒸気は有害なので、やっぱり酸化鉄だろうか。大仏さんの表側はすっかり金箔が剥げていましたが、裏側の金箔は健在です。年季が入っているのでしぶい金色でした。

ちなみにお顔は3.2m、広げた手は2.5m、全体の高さは15mです。体育館の天井くらいですね。目の長さは1.0m、口は1.3mですが、耳の長さは何と2.5mもあり、立派な福耳と言えるでしょう。

|

|

2023年11月4日(土)

奈良公園を訪ねて2)

所用があって奈良に来ました。修学旅行以来まともに来たことがありません。マイカーで走りましたが、思ったほど時間がかかりませんでした。これならその気さえあれば何度でも来られそうです。

国立博物館の真向かいにある飲食店が立ち並ぶ広場から抜けて、大仏殿に向かいます。今日は天気が良いので人も鹿も多いです。南大門を過ぎるとまた大きな中門があって、そこから西側へずれた場所に入口があります。

中門の中には線香をお供えしていました。邪気を払うというありがたい煙を浴びて、常世の汚れをはらって大仏殿に入場します。近づくにつれて見上げるほど高い屋根と、立派な彫刻を施している梁などが見えてきます。

東西57m、南北54m、高さ49mくらい。世界最大の木造建築物です。これでも江戸時代に再建された物だそうで、天平・鎌倉時代には88mもあったらしい。敷地も広いしすごいね。

大仏開眼のときは、この広場に何千人も集まったらしい。当時の皆さんはどういう思いでこれを拝んだのでしょうか。八百万の神様に成り代わり、仏教を伝来させてその宗教の力で日ノ本をまとめようとした。政治の話でした。

ちなみにそれは752年のことで、廬舎那仏像(るしゃなぶつぞう)に魂を入れる式典だったそうです。時の孝謙天皇が行幸されたとのこと。

|

|

2023年11月3日(金)

奈良公園を訪ねて(1)

所用があって奈良に来ました。修学旅行以来まともに来たことがありません。マイカーで走りましたが、思ったほど時間がかかりませんでした。これならその気さえあれば何度でも来られそうです。

吉城園から奈良氷室神社を通って移動することになりました。タッチの差で東大寺真ん前の駐車場が入られなかったので、その辺りを探した結果がこれです。国道369号線を渡って目についた場所でした。

しっとりとした落ち着いた趣の日本庭園でした。ここならば一日中ぼけっとしておられそう。少しずつ赤く色づいた紅葉が見事です。池に映ったそれも素晴らしい。

緑の苔に覆われた石灯籠や飛び石も見ごたえがありました。和のテイストが盛りだくさん・・・な感じです。縁側に座ってみるとさっきより視線が低くなって、また違った景色を見ることができます。

園内を通って大仏殿の方へ行けるようです。道順に沿って進むと神社の境内になりました。そこで、奈良の鹿と初お目見えしました。もちろん戸口はしっかり閉めました。でないと苔が食べられてしまうから・・・。実際に事件があったそうです。

|

|

2023年7月13日(木)

千種高原鉄穴流し(3)

兵庫県西部の千種(ちくさ)高原です。ここでも花崗岩中の砂鉄を採掘していたので、現地調査にやってきました。冬季にはスキー場になるとかで、今は緑に囲まれてフィトンチッドによる森林浴が気持ちいいです。

たたら場の遺構がありました。ここで採れたのは真砂砂鉄です。磁鉄鉱と同じ成分の四酸化三鉄です。質でいえば良品でしょう。外には鉱滓が落ちていました。

道の駅の川原で研究用に砂を採取させてもらいました。そこでの昼食は夢見るとんかつでした。ネーミングはよくわかりませんが、美味しかったことだけは事実です。

|

|

2023年7月12日(水)

千種高原鉄穴流し(2)

兵庫県西部の千種(ちくさ)高原です。ここでも花崗岩中の砂鉄を採掘していたので、現地調査にやってきました。冬季にはスキー場になるとかで、今は緑に囲まれてフィトンチッドによる森林浴が気持ちいいです。

薄い褐色の砂と花崗岩を採取しました。今日の仕事はこれで終わりです。見つけるまで数時間はかかると思っていましたが、あっさり採れたので拍子抜けしました。

他に何か採集できるものはないか。鍋ヶ谷渓谷に降りてみました。小さな滝がありました。これも鉄穴流しに利用されていました。しばらく石を観察していましたが、特になさそうなのでたたら場へ移動しました。

採取した花崗岩はとてももろくて、車に乗せてしばらく揺れると角が砕けていました。ここの残丘も元は岩盤だったようですが、風化が進んで砂というより土に変わっていました。だからこそ、砂鉄が分離されやすく鉄の産地となった次第です。昔の人はよく見ていたんですね。

|

|

2023年7月11日(火)

千種高原鉄穴流し(1)

兵庫県西部の千種(ちくさ)高原です。ここでも花崗岩中の砂鉄を採掘していたので、現地調査にやってきました。冬季にはスキー場になるとかで、今は緑に囲まれてフィトンチッドによる森林浴が気持ちいいです。

天児屋(てんごや)たたら公園です。この看板から東へ200m進むと、かつての砂鉄採掘場まで行けます。行ってみましたが、ここがそうだったと言われても何の変哲もない丘でした。

この辺りの地質は花崗岩からできていて、それに砂鉄が1~2%程度含まれます。それを目的に奈良時代(8世紀)以前から採掘されていました。それこそ地形が変わるくらいに。

島根県奥出雲地方と同様に、山を崩し水路を導き石を割ってはねこ流しをして、沈殿する砂鉄を採っていました。ここに残る丘はそうした結果できたもので、「残丘」と呼ばれます。

ねこ流しとは、斜面を利用してある程度の傾斜をつけた溝を掘って、上流から砂鉄を含む砂を流していく方法です。比重の大きい砂鉄はあまり流されないので上流部にたまり、他の土砂は下流まで流されます。こうして砂鉄を分離していきます。

これを鉄穴流し(かんながし)と言います。

ギンリョウソウが生えていました。腐葉土が多い湿った場所に生えます。全体的に白くて葉緑素はなさそうです。徳島県神山町ではユウレイランなどと呼ばれていました。確かにうつむき加減でじめっとしているから、そのような雰囲気もあります。

|

|

2023年3月6日(月)

伊吹山を近くから見て

この山を最後に見てから、もう早3年が経ちました。あのときは琵琶湖の東側湖畔、つまり湖東の道の駅からの眺めでした。山の一部が白かったのでそれ全部が雪かと思っていたら、白い石灰岩層でもあったようです。

山のすぐ南側の道の駅から見ています。山頂部は雪に覆われ、ドライブウェイもまだ閉鎖中です。高所からの眺めはさぞかし素晴らしいだろうと意気込んできましたが、それはしばらくお預けです。

山をぐるっと回り、姉川に沿って北上しました。山を見上げると、石灰岩層に沿って様々な施設が見えます。ここは石灰鉱山でもあります。地形が変わるほど採掘が進んでいました。高知県の鳥形山みたいです。

春になれば高山植物が生い茂ってくるでしょう。そのときにまた来たいです。

|

|

|

2022年10月10日(月)

たんばささやま再び(3)

篠山の通りを歩きました。懐かしき昭和の街並みが続いています・・・って、前回と同じセリフでした。今日は午後から大雨が予想されています。一気にケリを付けるため、精力的に動こうと思いました。

最後に残ったのが、生栗です。商店街を回ってもなかなか見つからない。道端の焼き栗屋に3袋残っていたが、連絡をとる間もなく消えました。

しかし、モンブランの臭いを辿って行ってついに見つけました。栗が20個くらいで2千円から3千円します。地元の勝浦なら700円だけど・・・。さすがブランド品です。

値段は高かったけれど、自動皮むき器でむいてもらいました。ボールの中に生栗を入れると、内部の丸っこい刃で皮が削られます。2分くらいで、炊き込みご飯にできるくらいまで皮がとれました。これは助かった。

帰宅してから炊いた栗ご飯が美味かった。冷えてから握り飯にしても美味かった。交通費も高かったけれど、とりあえず満足でした。

|

|

2022年10月9日(日)

たんばささやま再び(2)

篠山の通りを歩きました。懐かしき昭和の街並みが続いています・・・って、前回と同じセリフでした。今日は午後から大雨が予想されています。一気にケリを付けるため、精力的に動こうと思いました。

商店街を抜けて、大正ロマン館へ移動しました。昼が近くなったので、先に何か食べておこうという訳です。ちょうど食堂が開いたので早めのランチタイムとなりました。

黒豆御膳とか丹波牛のステーキとか、いろいろとそそる名称が並びます。しかし、今日は丹波豚(?)にしました。おばさんズも同じ物です。脂肪が気にならないのかな?口に出すとドヤされそうなので、心の中だけに止めた私をほめていい。

でも美味しかった。ご飯が少なかったが・・・。食後の黒豆茶が絶品だった。脂っこい物を食べた後はちょうど良い。でも高かった。

食後はまた買い物です。私は城の辺りで少しだけ紅葉した桜を撮っていました。一度は来ているので、今日は余り見る気がしない。ここから東へ遠出して、福住のマンガン鉱山でも見に行きたかったなあ。

傘をさす人が増えてきました。ついに雨がやって来たようです。そう言えば、さっきまでどこかの芸能人がバイクに乗って走っていました。お腹がどうとか言っていました。

|

|

2022年10月8日(金)

たんばささやま再び(1)

篠山の通りを歩きました。懐かしき昭和の街並みが続いています・・・って、前回と同じセリフでした。今日は午後から大雨が予想されています。一気にケリを付けるため、精力的に動こうと思いました。

さて、前回より早く着いたのでまだ駐車場が空いていました。城より2つ北側の商店街の通りはかなりの人出です。歩行者天国ではないというアナウンスが何度も流れますが、これだけの人が歩けば車道にはみ出るのも仕方ない部分もあるでしょう。

駅前行きの定期バスが来ました。バス停に停まろうとしていますが、余りスペースがありません。結局、道を半分塞いでしまうようになりました。これも物理的にどうしようもないです。交通整理の方々、乙です。

丹波の焼き栗を狙っておばさんズが並びました。最後尾は50mくらいかな?でもゆっくりと確実に前に進んでいました。おしゃべりしながら15分待てばきちんと買えました。

アッツアツの栗はほっこりしていて美味です。1個当たり150円もしますが、物価が上がって仕方ない部分もあります。小雨がパラついてきましたが、買い物ツアーはこれからです。目的は栗と豆です。

|

|

2022年3月25日(金)

三熊山の洲本城

予てより気になっていたので、途中で高速を降りて立ち寄りました。洲本市街地の南の山上に立つ山城です。

駐車場に降り立つと、何処からかトランペットらしき音色が聞こえてきました。どうやら誰かが練習しているようです。お馴染みのジブリのメドレーが流れてきて、しばしの間それを堪能させてもらいました。

石垣のみが残っていましたが、市のシンボルとして新たに建立され、桜の季節にはライトアップされます。あいにくと昼間だったので無理でしたが、古びたというか鄙びたというか趣のある石垣がありました。

石段は少し歪で登りにくいですが、逆にそれから素朴さを感じられます。天守閣には上がれないので、そのすぐ下から市街地が見渡せました。黄砂の影響でぼんやり曇っていますが、海の青さが光ります。眺望は抜群でした。

梅園の紅梅は時期を過ぎようとしていましたが、次の桜の蕾がふくらみかけていました。あと少しでここも満開になるでしょう。徳島からは橋を渡るためおいそれと来られませんが、何か用事を見つけて来年には訪れたいと思います。

|

|

2022年3月21日(月)

淡路で化石採集2(3)

淡路島南部の海岸です。この島も化石や亜炭の産地で、今でも多くの人がやって来るそうです。特にある地元の人は毎週のように来ているとか・・・。めぼしい物はないかもしれませんね。

さらに、海岸線を先に進みました。そろそろ砂浜が消失しそうです。崖からの転石を確認しながら、めぼしそうな石を割っていきます。20個に1個くらいで、何種類かの貝化石が採れました。名称は後日調べます。

交通は不便ですが、ここなら大人数で来ても問題なさそうです。今度はいろいろと連れてきてあげようかな。

|

|

2022年3月20日(日)

淡路で化石採集2(2)

淡路島南部の海岸です。この島も化石や亜炭の産地で、今でも多くの人がやって来るそうです。特にある地元の人は毎週のように来ているとか・・・。めぼしい物はないかもしれませんね。

大量の流木が打ち上げられていました。まるで家を解体したかのようです。それに混じって椰子の実を見つけました。思わずビーチコーミングの血が騒ぎましたが、今日はダメです。それでもしっかり持ち帰りましたが・・・。

300mくらい歩くと、水が染み出して溜まっている場所があります。そこは、先行者により板きれなどで簡易な橋ができていました。これだけ人が入っているのは、かなりメジャーな産地のようです。エビの化石が見つかるそうです。

さらに進んで、ようやくロープのある断崖の直下に着きました。ちょっと古そうなロープはやはり危なそうです。斜度は70度以上あります。ここから降りずに正解だったようです。ちなみに、シカの角が落ちていました。・・・化石じゃないよね。

黒っぽい泥岩らしき石を割っていきます。すぐに名称不明の二枚貝の化石が見つかりました。また、炭化した植物もありました。

|

|

2022年3月19日(土)

淡路で化石採集2(1)

淡路島南部の海岸です。この島も化石や亜炭の産地で、今でも多くの人がやって来るそうです。特にある地元の人は毎週のように来ているとか・・・。めぼしい物はないかもしれませんね。

前回は産地を目前にして引き返す羽目になりました。しかし、今度は準備周到かつ助力満点の婦人で臨みました。

途中の曲がり角のスペースに駐車し、そこから徒歩500mで海岸線に出ました。眼前に紀伊水道が広がっています。遠く向こうには沼島(ぬしま)が見えて、お日柄も良く絶好の散策日よりです。

椿のトンネルをくぐり、梅や柑橘の臭いが漂う果樹園を抜けると、防波堤の端に出ます。そこから防波堤に沿って海岸線を移動します。その先に産地があります。

こんな場所は教えてもらわないとわかりませんね。研究会のK様と博物館にはお世話になりました。

|

|

2022年2月28日(月)

淡路で化石採集1

淡路島南部の海岸です。この島も化石や亜炭の産地で、今でも多くの人がやって来るそうです。特にある地元の人は毎週のように来ているとか・・・。めぼしい物はないかもしれませんね。

県道から外れて、集落の中を突っ切って進むと海岸線に到達しました。そこから海岸の砂浜に下りようとしました。ところが、・・・木立の間の道が途切れています。下を見ると、いきなりの断崖絶壁。ほぼ垂直に切り立った崖があり、20m下に砂浜がありました。

これは降りられない。ふと切り株にロープが結わえられているのが見えました。これを伝わって下に降りられるようです。太さはまあまあのナイロンザイルでしたが、引っ張り強度や耐久性能がわかりません。これって途中で切れたら崖を転がり落ちるね。

他にこの近くで降りられる場所を探しましたが、周囲は急な斜面ばかりで危険でした。化石産地は目前ですが、安全に換えられません。結局、ここからの突入は断念しました。

シカの角が落ちていました。また、天気が良く青い海原が広がっていました。テトラポットがズラッと並んでいるのが印象的でした。

|

|

2022年2月27日(日)

蜜蜂ぶんぶん

淡路島のこんな所に巣箱がたくさん置かれていました。蜜を採るために大量のミツバチを飼う。つまり養蜂するための木箱でした。飼われているのはセイヨウミツバチのようです。

ミツバチは新しい女王が生まれると巣離れします。集団で元の巣から分かれて、新天地を探すのです。昔、私の自宅が狙われた(?)ことがありました。仕事から帰ってくると、自宅周辺をミツバチが飛び回っていました。ふと軒下を見ると、そこにミツバチの集団が止まっています。すぐに巣離れだと気付きました。家に入るにも難儀して、ミツバチを避けながらようやく入ることができました。さて、どうしたものか。殺虫剤を大量にまけば殺せるけど、せっかくの門出だから邪魔したくない気持ちもある。そう思って小一時間くらい様子を見ていると、突然集団が飛び出し始めました。黒い塊を追うように次々と飛んでいき、見る見るうちにいなくなりました。こうして不本意な結末にならずにすみました。後日、その話を聞きつけた養蜂業者が飛んでいった方向を聞きに来ましたが、その後はどうなったか不明です。

朝の気温が低いうちはほとんど出てきませんが、昼過ぎて気温が上昇すると花の蜜を求めて多くの働きバチが出て行きました。木箱の入口辺りは出入りするハチで渋滞しています。あんなに密集隊形をとって大丈夫なのでしょうか。何となく暑苦しそうでした。箱の中の巣にはたくさんのハチミツがあるのでしょうね。

|

|

2022年2月26日(土)

南淡路からの鳴門海峡

大鳴門橋の淡路島側の道の駅です。南淡路で高速を降りて、県道を2km走って岬の突端にあります。ここから見る橋もきれいです。

鳴門海峡は海峡部が1.3kmくらいとかなり狭いです。海底は起伏に富んでおり、そのため毎日2回ある干満により潮流の向きが変化し、大小多数の渦潮ができます。海峡の突端からも見えますが、やはり観潮船に乗って間近から見るのが一番でしょう。

多くの漁船が出漁していました。船尾の三確帆が面白いです。淡路側の福良や阿那賀から、鳴門側の堂ノ浦などから来ています。海峡の真ん中に陣取って、まるで船団を組んでいるみたいです。今日はどんな魚介類が捕れるのでしょうか?

阿那賀の風車がゆっくり回っていました。のどかです。そう言えば、そこのすぐ南側で亜炭が採れたことがあります。

|

|

2022年2月20日(日)

スプリングエイト(2)

ドーナツ型の建物まで移動しました。

SPring-8の蓄積リング棟です。標高341mの小山を中心に、ぐるっと取り囲むようにリングが造られています。周長1436mだから、半径は450mくらいでしょう。

間近で見ると、確かに建物がゆるやかにカーブしているのがわかります。ガラス張りのように見えますが、内部はしっかりした構造になっています。小さなドアがいくつかあり、そこからでしか出入りできません。

内周に沿って電子が加速され、そこから電磁波などを取り出して分析に用いるのです。ビームライン(BL)は62本あり、現在は54本が使われています。大学などの研究機関や企業の研究室が借りています。因みに、外部の者でも審査が通れば使えるそうです。また、分析依頼も受け付けており、すぐ公開するなら無料で、非公開なら1時間6万円だそうです。

外周に近い緑の線の外側を歩きます。ときどき自転車がやって来ます。リングは広いですから、ちょっと他の研究チームに会いに行くにも数百m移動することがあるのです。

途中で階段の上に登らせてもらいました。上からの視線で捉えると、本当にこのリング棟はリング状であることがわかります。まるで一昔前の宇宙ステーションにいるようです。

私たち以外にも見学しているグループがいました。先にリング棟を見てからサクラへ行くそうです。スケールの大きさに圧倒されてくるでしょう。

この地域は、東西南北数kmに渡る巨大な岩盤上に建てられています。万一地震が起こったとき岩盤ごと動くため、施設への(特に電子銃に対する)影響を最小限に食い止めるとのことです。確かに電子銃はナノとかオングストローム単位の誤差も許されません。そこまで計算してこの地を選んだ慧眼に感服いたしました。

さて、そろそろお開きの時間です。研究員の方々とちょっとだけ会話できました。考えている研究について相談しました。興味を持ってもらえました。今後の展開が楽しみです。

|

|

2022年2月18日(金)

スプリングエイト(1)

兵庫県佐用町まで来ました。目的地は光都1-1-1の大型放射光施設です。

「Super Photon ring-8GeV」 を略して、そう呼ばれます。最後の「8」は、電子を最大で8ギガ電子ボルトまで加速できるので付けられました。その電子を強力な磁場の中で曲げることで、シンクロトロン放射による電磁波を発生できます。エネルギーの高いX線が主ですが、もっと強いガンマ線や逆にエネルギーがずっと低い赤外線も作り出せます。

今いるのは世界で2番目に建設されたX線自由電子レーザー施設で、SACLA(さくら)と呼ばれています。

「SPring-8 Angstrom Compact Free Electron Laser」の略です。全長700mの直線的な建物で、400m分が加速器です。筒状の電子銃の中を電子が走っています。

片端から見れば、陸上トラック1周分が直線に延びています。走りたくなりますが、走ってはいけません。もう一方の端が豆粒みたいです。次の光源棟は240mあり、真空封止型光発生装置(アンジュレ-タ)中で、光速に近い自由電子からX線を発生させます。それをドーナツ型の施設に導いているのです。

とにかく長い長~い建物でした。真横の電子銃内を光速近い電子が走っていると思うと、すごいような怖いような・・・まあ素晴らしい装置です。

|

|

2022年2月12日(土)

播磨灘の海苔養殖

神戸方面への行き帰りの休憩に、淡路HWか室津PAを利用します。すると、冬季には淡路島の西側に養殖場がたくさん見られます。ブイで網を浮かべて平行に並ばせて、その間を船が通っていきます。同じような光景は吉野川河口でも見られますが、こちらの方が規模も大きいです。

親から放たれた遊走子が網に付着し、それが成長することで立派な海苔になります。海水のミネラルがたっぷり詰まった食材はとても人気です。

そう言えばそろそろ若布も引き上げ時です。今はつてがなくなってしまいましたが、かつては生若布をもらってきて、自宅で加工していました。業者じゃないけど、珍味のめかぶとか灰干しとかいろいろ作っていました。

このようなほのぼのとした風物詩がずっと残っていて欲しいです。

|

|

2022年1月23日(日)

モダンな水族館(2)

ちょっと変わったモダンな水族館に行って来ました。誤解のないように言っておきますが、蔓延防止措置が行われる前です。

薄暗い中でライトを当てると錦鯉が浮かび上がりました。髪の毛にも雪の結晶が浮かんでいます。

大きな赤い盃には土佐金が泳いでいます。フワッと尾びれを動かして優雅に踊っていました。

最後は巨大な丸い水槽だけです。部屋の端から眺めると、まるで地球を外から眺めているようでした。

コツメカワウソが可愛らしい。アザラシがゴムホースで遊んでいました。ペンギンはお休み中です。

昼食は神戸牛です。ステーキ丼の大は普通の店の小しかなく、サイコロステーキの串焼きはスーパーの焼き鳥の一本分しかない。そして、串焼き3本でドンブリと値段が同じ。

|

|

2022年1月22日(土)

モダンな水族館(1)

ちょっと変わったモダンな水族館に行って来ました。誤解のないように言っておきますが、蔓延防止措置が行われる前です。

部屋の真ん中に大きな水槽がありました。魚の種類は少ないですが、その分ゆったりと泳いでいます。

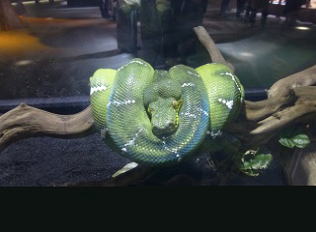

次の部屋には爬虫類がいました。カメレオンみたいなトカゲや、ボアみたいな巻き付き方をしたヘビとか。色合いがきれいでした。

熱帯魚として有名なディスカスもいました。銘柄はブルーダイヤモンド?もちろんアロワナもいましたよ。

下から上階の水槽を見上げるのも面白いです。白い斑点が特徴的な淡水エイもいました。ガラスに映ると2匹いるように見えました。

|

|

2022年1月17日(月)

神戸市の消防訓練

後に阪神淡路大震災と名付けられた大地震から27年になります。地震発生当時は兵庫県南部地震と言われて、神戸市や西宮市など本州ばかりが注目されていました。実際の震源は淡路島北端にあり、そちらでも断層の活発な動きが見られたため呼称が変更されたようです。

年齢がわかってしまいますが、私もこれの体験者です。辛うじて被災は免れましたが、親類や知人を失いました。その朝5時47分に飛び起きて、フラフープのように揺れて回る我が家を脱出して、しばらく戸外で震えていました。揺れが収まった後TVを付けて情報収集すると、親類の家は焼け落ちてしまっていました。訳がわからないまま圧死した人もいました。今思ってもブルブルと震えが来ます。

あのときは300箇所以上から発火して、類焼していく長田区をただ見ているしかできませんでした。消防車がまったく来られなかったためです。ビルや高速道路が倒れて道がふさがれ、消火栓も水道管が破裂して使い物にならなくなりました。一方で、海岸であれば海の水をくみ上げて消火に使えます。だから、このような訓練が企画されたのでしょう。

ヘリによる降下とレスキューの訓練の後、地上と船からの放水が始まりました。あくまで訓練なので対象物に放水する訳にはいきません。でもその勢いはかなりのもので、遠くでやっているのにここまでしぶきが飛んできそうでした。

裏山にはシンボルがしっかり描かれていました。もう二度とない・・・なんて言えませんが、次がいつかあるからそれに向けた準備と心構えをしておきましょう。とりあえず、保存食と飲料、少しの着替えとタオル類、懐中電灯や電池、ラジオ、工具類、寝袋まで家族分を用意しました。

|

|

2021年12月31日(金)

日の出前の田辺湾(2)

夜明けの入り江です。空が赤くなって朝焼けがきれい!海は真っ黒からだんだん青みがかってきて、細かなさざ波が立っていました。この時間がもっとも美しいです。

朝早くから多くの漁船が出港していきました。紀伊水道の潮流にもまれて身が引き締まった魚が捕れそうです。・・・しかし、宿泊先ではバイキングだったのでそういうのは出ませんでした。とても残念でした。

この湾にも岩礁が多いようで、目印の灯台があちらこちらに敷設されていました。そう言えば、昨夜の夜景のときもピカピカと見えました。ほとんど海面すれすれに立っています。

さて、目を反対側に向けると紀勢本線が見えました。ちょうど朝一番の列車が通り過ぎるところでした。また、ちょうど日の出を迎えたようです。今日も一日、最後の仕事を頑張りましょう。皆さん、良いお年を。

|

|

2021年12月30日(木)

雪のない熊野古道(3)

ほとんど普通の道と変わらなくなってきました。祓戸王子(はらいどおうじ)を過ぎると熊野本宮本社は目前です。

裏の朱色の鳥居をくぐればそこからが神域となります。本社の西側から回って正面に来ました。カラスの郵便ポストが面白いです。仁王像の「阿」と「吽」がいました。始まりと終わりを意味する言葉でもあります。

本社の正面には多くの参拝客がいました。正面に向いて脱帽して一同礼!何となく戦時中を思い出してしまいました。・・・否、私はまだ生まれていませんから。

何かお札でも買おうと思いましたが、帰りのバスの時刻が迫っていたので断念しました。少し慌てて石段を下りました。熊野大権現の幟がたくさん立っていて、まるでお見送りをしてくれているような気持ちになりました。ありがとうございました。

|

|

2021年12月29日(木)

雪のない熊野古道(2)

熊野古道の分かれ道に来ました。ここから本来の道ではなく景色を展望できる丘に行きます。丸太を利用して道が補強されていました。

しばらく進むと開けた場所に出ました。ここだけ木が生えておらず、暖かい日光が照っていました。寒くて暗い場所を歩いてきたので、思わず太陽を拝んでしまいました。

ここから本宮の大鳥居が見えました。標高は200m余りで、鳥居が立っている熊野川より100mほど高いです。やや黒く見えて感じでまるでカラスのようでした。八咫烏(やたがらす)でしょうか。

熊野川はここよりもっと山奥の奈良県側から流れ出ています。河口には新宮市があり、この辺りは中流域になります。川幅がかなりあり蛇行が激しく、大水が出たときは注意が必要です。でも普段は水量がそう多くなく、丸い石の川原が広がっていました。

再び元の古道に戻りました。道に埋めている石が斜めに走っています。こうすることで流水を切りやすくして排水するのです。でもちょっと歩きにくいです。

天皇が本宮に行幸されるとき、この道を随行員と共に歩かれました。否、かごに乗っていたかも知れませんが、とにかくこの道はとても重要だったそうです。それから千年以上も経って私が歩いています。

最後の坂道は丸い石を敷き詰めていました。いよいよ本宮が近づいたことがわかります。濡れていると滑りやすいですが、この日は乾いていたので助かりました。間もなく古道を抜けます。

ちなみに、最後の画像はよく絵はがきになっている場所です。

|

|

2021年12月28日(水)

雪のない熊野古道(1)

今年の熊野古道にはまだ雪がありませんでした。舗装道から脇の山道に入ると関所がありました。すぐそばにはこぢんまりとしたレトロな小屋がありました。ここから熊野本社に向けて歩きます。

シダに覆われた杉林の中を一本の道が続いています。丸い石を敷いて踏み固めることで歩きやすくなっています。幅は2mもないくらいで一人ずつゆっくり歩きます。

しばらく行くと小石が消えて木の根が張り出していました。これがちょうど階段のようになり、踏ん張って歩くことができました。ただし、余所見をすると引っかかりそうになるので、いつも足元を見ながら歩き続けました。

途中には道標やお地蔵さんがありました。赤い涎掛けは緑の中でよく目立ちます。この寒い中でそこだけが何となく暖かそうでした。

後ろから何人かやって来ました。私は風景を見ながらゆっくり進むのが好きなで、道端に寄ってやり過ごしました。別に急ぐ旅ではないからです。では今日はここまでにしましょう。

|

|

2021年12月27日(火)

日の出前の田辺湾(1)

宿舎の窓から対岸の灯りが見えます。夜遅くにも関わらず、まだこれだけの灯りが点っているのは活気があるからでしょう。いったい何処の集落なのかはわかりません。

朝日が昇ってくるとだんだん周りが見渡せました。どうやら田辺湾の一画にいるようです。清々しい朝・・・と思いきや、空には重く雲が立ちこめて太陽を拝めませんでした。それでも一部が赤い筋のようになって、日が地平線の上に出たことがわかりました。

遠くに白浜が見えます。本当はあそこの温泉に泊まりたかったですが、予算の都合で文句は言えません。かつては岩壁からも温泉がにじみ出ていました。でも最近ではかなり掘削しないと温泉が出てこなくなり、使用量を少し控えているそうです。

小さな漁村だったところに温泉が湧き出して有名になり、銭湯に湯治客が大勢やって来て栄えるようになりました。しかし、宿屋が内風呂を構えだしたため、温泉宿だけが儲けて他の宿屋や店屋にはお客が来なくなりました。温泉宿では源泉掛け流しをして、大量の湯がそのまま流されるようになりました。それが最大の原因らしいです。

遠くにホテル群が見えます。白浜の将来はどうなっていくのか、今はまだわかりません。

|

|

2021年12月26日(日)

夕日差す京奈和自動車道

京都市から奈良県北部そして西部を通り、和歌山市に達する延長120kmの自動車道。何の因果か、今まで通ったことがないのに今年になって6回も走ることになりました。ちなみに、「けいなわ」と読みます。・・・文字変換したとき出てこなかった。

この道路は紀の川の北側の山を走っているため、南側の開けた平野を見ることができます。助手席からとてもよい眺めです。和歌山平野は西に向けて開いた細長い平地で、紀の川の働きによってできました。東に向けて開いた徳島平野と、ちょうど真逆の形をしています。

仕事が終わって、これから宿舎に帰るところです。夕暮れが近いので、建物の影がだんだんと伸びてきました。中心街から離れているため、緑の田んぼが広がっていました。

さて、ついに夕日が地平線の向こう側に行ってしまったようです。ポツポツと灯りが点り始めました。宿舎まではまだまだかかりそうです。

|

|

2021年12月21日(火)

クリスマス前の人出

仏教の次はキリスト教ですか?

平日だったこともありますが、比較的すいている方でしょう。メインストリートに腰を据えてホット片手に見ていると、だんだんとお客さんが増えてきました。すでに人気のアトラクションは180分待ちとか、午後4時以降でないと入られないとか、相変わらずの大人気です。

私としては単独行動しても面白くないため、何かテーマ(目的)を決めかねています。とりあえず、ある芸能人のような恰好をして、ストリートのど真ん中に立っていました。話しかけてくる人はほとんどいませんが(・・・ということは多少はいた!)、後から聞くと意外に目立っていたらしいです。この寒いのに夏向きの恰好しているからかな?

20周年クリスマスツリーはきれいでした。が、昔を知っている者ならこれは少ししょぼいと思う。何よりも高さがない。見上げて圧倒されるような迫力がないのが残念でした。

さて、ここでも「お土産買ってこい」という家族命令が出ていました。ぬいぐるみがべらぼうに高い。お菓子もプレミアが付いて高すぎる。まあそれも織り込み済みだから仕方ないですが・・・。

|

|

2021年12月17日(金)

冬の高野山(3)

奥之院まで歩きました。ここから先はカメラ禁止区域です。前回同様にリュックにしまい込みました。

この奥之院エリアには20万基のお墓があります。他にも高野山墓地がいくつかあり、それらを合わせると100万基を超えるでしょう。織田信長がいれば、さぞかし石垣の材料が豊富にあると思ったかもしれません。

中の橋の入口から英霊殿までには、企業の墓が目立ちます。ガイドさんのおかげで、いくつか面白いお墓を見られました。宗派関係なく誰でもお墓を建てられます。だから、鳥居なんかもあるのです。しかし、この奥之院は一等地だからプレミアムチケットはなかなか当たりません。それでも個人の永代供養塔があるので、可能性はあります。

真っ暗な奥之院を通り過ぎて、裏に回ると弘法大師の御廟があります。熱心な人たちが真言を唱えていました。高校生だけで来ているグループや、家族連れの保育園児もいましたが、経本を見ながら一心に唱えていました。

帰る頃には日が傾いていました。杉木立の間から日光が差し込んできます。チンダル現象です。何かが顕現するのではないかと思わず見ていました。360度見渡してもお墓だらけ。夜は怖いでしょうね。

|

|

2021年12月16日(木)

冬の高野山(2)

金剛峯寺も今年は2回目です。この冬は寒いという予報でしたが、まだ雪もなく霜柱も見られないそうです。しかし、この週末から天候が荒れてきて、この景色も白くなることでしょう。

南側の表門をくぐり、主殿の東側から社内に入りました。板張りの廊下や広い畳部屋が印象的です。高野杉の年輪オブジェやドッコショなど、見学者を途中で飽きさせないための工夫がされています。この日は団体さんが多かったので、ペースを落としてゆっくり見ていきました。

別殿への長い渡り廊下がありました。細長い小庭には枯山水が刻まれ、なかなかに風情があります。別殿をぐるっと回っていくと、奥殿がありました。皇室が宿泊する場所らしいです。さっきより広いその庭にも枯山水がありました。蟠龍庭です。

その後、主殿に戻って炊事場や物置などを見学し、僧たちが日常生活する場も少しだけ見せてもらいました。屋根に立てかけられたハシゴは・・・、ときどき屋根の点検に使うそうです。棟には木製バケツが備わっていて、火事のときはその水をかけていたとのこと。

この霊的城塞都市にもいろいろあるようですね。金剛峯寺は事務所であり、本体は別の所にあります。それを聞いて何とも不思議な感覚に囚われました。

|

|

2021年12月15日(水)

冬の高野山(1)

夏に続いてまた高野山にやって来ました。これは全く予想していなかった出来事になりましたが、それなりに楽しむことにしました。今回はバスでの訪問です。

西の端にある大門を越えると、高野町中心街の本通りに出ます。そこから1kmで金剛峯寺、さらに1kmで奥之院口、さらに1kmで中の橋で中心街を抜けます。先に昼食を済ませます。精進料理ということで、ごま豆腐や高野豆腐、野菜の煮付けと天ぷら、漬け物などが並びます。味はまあまあ、値段はぼったくり価格。・・・ある意味で期待通りでした。次は来ないよ。

一の橋でマップをもらって位置を確認します。いつもなら屋根に雪くらい残っているそうですが、今年はまだ降らない。バスの運ちゃんの受け売りです。清浄心院の周りは枝だけになって、通り道からも建物がよく見えました。

一の橋から少し歩いてみました。武田・上杉・伊達・島津などの戦国大名、石田三成や明智光秀などの供養塔がありました。後から知ったのですが、明智の墓が割れているそうです。戦争の勝利者ばかりが持てはやされて、自分のことが悪しきようにしか伝わっていないことに憤慨しているからだとのこと。なかなか面白いご高説だと思います。

お土産も先に買うことにしました。頼まれているものをいくつかと、後は自分の分を物色中。ここでも余り気分がよろしくない。能面のような顔した店員が機械的に応対しているだけ。少しくらい愛想くらいしろよと思うけどね。ある意味では無愛想な坊さんの顔そのものかもね。世界遺産なんかに登録されたからかもな。

|

|

2021年12月13日(月)

ある日の神戸ハーバー(2)

歩きたくはなかったけれど歩いてきました。・・・と、また否定から入りました。何故か、それはその方が楽だからです。何でもかんでも否定的な人っていますよね。すべてが悪いって訳ではないのですが、何か最初からやる気を損ねるっていうか、やる前から終わっているというか・・・。

さて、お買い物とお食事のためにまた来ました。有名どころのお菓子やグッズが目的です(家族は!)。私はコーヒー片手に道端で、通行する人の流れをぼんやり見ています。何を思っていたか、何を考えていたか、もう覚えていません。おそらく大したことは考えていなかったのでしょう。

しかし、その中でホッとする安らぎみたいなものを感じていられたと思います。毎日変更されるスケジュールに、こちらが合わせていかないといけない。短期間ならスリル満点と言えるけれど、これが終わることなく続くともうどうしようもなくなる。そうした気持ちを抱えている人も多いでしょう。

都会のオアシスなどと言えないかもしれないが、どこかで自分を取り戻す時間さえあればどこででもそれができそうです。・・・などと自分だけで盛り上がっていると、グ~と腹が鳴りました。ランチタイムです。

私は基本的に何でもいけます。今日の気分は激辛でした。赤いドンブリに真っ赤なスープ。赤黒い唐辛子もバッチリ浮いています。一口すすると、・・・まあ辛さはこんなものか。でも唐辛子をかじると、・・・なかなかくるものがあるな。5分でほぼ完食しましたが、唐辛子はちょっとききすぎて、結局3分の1だけ残してしまいました。

シャオロンパオ(小龍包)で口直しです。この店のは他の店より少しまともでした。口に丸ごと入れてかみしめると、溶けた熱い脂が出てきます。チャオズ(餃子)とは違います。ただし、脂が少なすぎてアツアツホッホッを期待していた者にとっては残念でした。まあそれぞれの好みということですね。

それでは腹の中が熱くなったのでここらで退散します。六甲山から氷雨が降ってきたようです。あわてて車に乗り込みました。帰り着く頃には冷えているでしょう。

|

|

2021年12月12日(日)

ある日の神戸ハーバー(1)

行きたくはなかったけれど行ってきました。・・・と、否定から入るのはいつものことです。あまり賑やかな場所は苦手で、人が多いのも得意ではない。でも、行かざるを得ないときもあるのです。

橋が架けられて早20年が経ち、ここへも気軽に日帰りできるようになりました。バスの便もあるので車無しでも行かれます。観覧車は稼働していませんが、まあまあ人出が戻っているようでした。近くの駐車場は満杯で、グルグル回ったら結局11階まで上らないと空いていません。おかげで見晴らしを楽しめました。

ビルの家並みも相変わらずで、○十年前に宿泊した丸いホテルも健在です。あのときは一泊旅行でしたが、それと比べると隔世の感があります。それ以降に大きなビルが建てられていないのは、何らかの事情がるようです。

それはさておき、来たからには自分の趣味に没頭することにします。家族とは少し別行動を取って地区内を歩き回りました。自分の感性にビビッと来るようなモチーフの被写体があちこちにありました。フィルムじゃないから残数を気にせず、何枚でも撮ることができます。

初冬のほんわりとした寒さと澄んだ青空がとても印象的でした。それに映えていつもはくすんでいる灰色の建物がよく見えます。空に向かって鋭角にそびえ立つ様はなかなかよろしい。これぞザ都会・・・的なイメージがあります。

さて、そろそろ合流時間となりました。お楽しみはここまでです。無人の駐車場で待ち合わせです。

|

|

2021年12月11日(土)

神戸の学校

ある研究において大変お世話になった学校です。不定期に訪れて研究しました。それなりの成果を出すのに3年もかかりました。おかげで大きな発見を2つも得ることができて感無量です。ありがとうございました。

先の研究は今後も続きます。どこまで続くかどこまでできるかわかりません。そのときはまたよろしくお願いします。

冬の気配が色濃くなってきて、中庭の木々もすっかり丸裸になりました。見ただけで寒そうです。前庭の木々は黄色や褐色または赤色になりました。まるで火が燃えているようです。

研究への情熱の火が燃える限り、頑張って成果が出るまで気が済むまでやってやろう。それが私の生きる道・・・なのかもしれません。

|

|

2021年12月9日(木)

舞鶴引き上げ記念館

敗戦後にソ連や中国・朝鮮など大陸から大勢の人が舞鶴に引き上げてきました。東舞鶴港のさらに北の小さな入り江がその上陸先に決まりました。記念館の丘の上からそれを見ることができます。今は静かな漁村の佇まいです。

岸壁の母とか妻とか、当時を知る人ならわかるでしょう。赤紙により息子や夫を戦争に取られ、その後大陸で戦死したとの連絡を受けた方々です。それでも信じられず、一縷の思いを願って、毎日のように港まで出向いて帰らぬ人をずっと待っていました。それが、歌や映画にもなりました。

私の直系の親族も引き揚げ者でした。向こうで築き上げた財産を棄てて、身の回りの物だけで船に乗り込み、這々の体で日本の地を踏むことができました。だから、彼らのことは他人事ではないのです。

それでも帰って来られた人はまだマシだと思います。国策により入植して、そして敗戦後に切り捨てられた国民がどれだけいたでしょう。棄民などと言われて現地で迫害されたり、厳冬のロシアで強制収容され労働力として働かされた元兵士たちがいました。

まかり間違っていれば親族もそうなっていた訳で、私自身も生まれてこなかったかもしれません。その一方で、戦後ものうのうと生きていた上官たちや政治家どもにものすごく腹が立ちます。自分たちの安全を確保するため、裏取引して大陸に残らさせた棄民や元兵士たちもいました。

何とか生き残って祖国に帰っても、生活は楽ではありませんでした。国からの補助などたかがしれているからです。それよりも戦争起こした巨悪どもを突き止め、連中から分捕るべきではないだろうか。少なくとそうする権利は、当事者とそのその経済的影響を受けている子孫にあるはずです。

戦争を肯定する者は自分自身は危険な最前線とか行きません。安全な後方でいろいろと好き勝手して、自分たちの都合の良いように振る舞っているだけです。そのような連中のための愛国心は持ち合わせていません。歴史をねじ曲げるのは軍人政治家の常套手段ですから・・・。

記念館内は撮影禁止でした。だからここには一枚も残っていません。展示物の中で、シラカバの皮にきざんだ日記が印象に残りました。貴重な記録としてものすごく価値があると思います。ぬくぬく暮らして死んだどこぞの政治家の世迷い言などは無価値です。

館内の壁に引き上げ当時の写真があります。その中に「三縄村」と書かれた幟を見つけました。これはひょっとすると、旧三好郡にあった地名ではないかと思います。阿波徳島からも大陸に行っていた人がいたのですね。

|

|

2021年12月8日(水)

赤煉瓦の倉庫群(2)

さて、次は内部を覗いてみることにしました。レトロな家並みが続きます。砲弾や魚雷などを保管していた武器庫だそうです。事務所の近くなのですが危なくなかったのでしょうか。

内部は意外と広く開放的で明るかったです。レンガ造りの柱や壁もしっかりしていました。今日では鉄筋で補強され、地震にも耐えられるようになっています。

レストランや喫茶では、海軍ゆかりのカレーやサイダーなどを販売していました。毎週金曜日に出るという幻のカレー?でもレトルトにしては高価だったので止めました。興味はあるけどどうしてもって訳ではないから。

何か記念になる物を探しましたが、特にありませんでした。唯一もらったパンフやここで撮った画像が記念品です。そう言えば舞鶴市は市制120年になるとか・・・。土産物コーナーの2階に小さな博物館がありました。昔の舞鶴の地図などもあり興味を引かれました。

ツタのからまるチャペル・・・ではなく、元倉庫がありました。葉っぱもしっかり紅葉して赤や黄色に染まっています。倉庫の間の通りには旗や電飾が飾られ、何かのイベントのようでした。観光客も少しは戻ってきていました。

今度は内部から窓の外を覗いてみました。通りの足元もレンガが敷かれて照り返しが暑いくらいです。隣の建物の窓を目線が合って、向こうの様子も見えました。コーヒー片手に読書でもすれば最高です。

久しぶりにホッとする時間でした。では、これから200kmを帰りますか・・・。

|

|

2021年12月7日(火)

赤煉瓦の倉庫群(1)

舞鶴市役所のすぐ隣に、赤レンガパークがありました。昔の倉庫群を保存して、一部をミュージアムやショップなどに改装していました。函館や呉の赤煉瓦とも違った趣があります。

観光客が歩くルートではなく、その裏に迷い込んでしまいました(汗)。入場禁止区域にはロープが張られていますが、たまたまそこにはロープがありませんでした。また、すぐ近くで除草作業中の人がいましたが、こちらを見ても何とも言いませんでした。

まぶしい南側ではなく、影になっている区画に入りました。古くなって黒ずんだレンガにその時代背景と歴史を感じます。足元の草から水が染み出してじめじめしています。窓には錆が浮き出て何とも言えない雰囲気です。

一棟をぐるっと回ってみました。かなり大きい建物で継ぎ目のないレンガ積みが見事でした。元は海軍の建物ということで、立派な二階建てです。出入り口まで来たとき、向こうの方にロープが張ってあるのに気付きました。侵入禁止?あっ、ここって入ったら行けない場所だった?・・・すみません。慌てて元の道を戻って正規ルートに入りました。

ちょうど裏手には丘に登る道がありました。そこから屋根を見てみました。上から見ると、黒い瓦葺きで安定性のある構造をしています。テカテカ光っているので釉薬を塗って焼いた物でしょう。高級感のある造りです。

海沿いは湿気と塩っ気が強いので、金属はさびやすく壁や柱も傷みやすいです。そこで、それらに強くて西洋風に見えるレンガが用いられたと思います。ただ、地震には弱いのでそのことについては何とも言えません。

|

|

2021年12月6日(月)

のどかな舞鶴港

山から下りて港まで来ました。舞鶴港は静かな入り江です。停泊している船は物々しいですが・・・。

こんなところでも釣りをしている人がいます。それを見つけて話しかける人もいます。ちょっと小春日和になったようで、のんびりした時間が過ぎていきました。そのアンバランスさが可笑しいです。

海沿いに車を停め、窓を少しだけすかして日光と風を取り入れます。徳島から200kmも走ってきたので、少し疲れて眠たくなっています。気が付くとクークー寝ていました。

港湾内を観光船が往来していました。海側から見る舞鶴港も格別でしょう。今日はそのつもりはありませんが・・・。

|

|

̭

2021年12月5日(日)

舞鶴港遠望(2)

東舞鶴港に自衛隊の艦船が停泊していました。ヘリ空母でしょうか。ここからよく見えます。こちらには基地や学校があり、灰色の建造物が多そうです。呉港に続いて、今年2回目の軍港訪問になりました。

しばらく景色を堪能してから、下りは階段を使いました。船室のような丸窓から国際航路のデッキが見えます。韓国に行くつもりはないので利用することもないでしょう。まったく誰やらの厚顔無恥にも困ったものです。

漁船が通って行きます。港を出ると丹後半島がせり出しています。その先が日本海で間人(たいざ)カニの産地です。甲羅にカニビルがたくさん付いているのが年齢を経て大きく、味も重量もピカイチになるとか・・・。

海の青さはずっと見ていても飽きません。しかし、北風が強くなりここでじっとしているのが難しくなりました。渡り鳥みたいに暖かいところに移動しましょう。

|

|

̭

2021年12月4日(土)

舞鶴港遠望(1)

五老タワーから舞鶴市が一望できます。それにしてもこのように見晴らしが素晴らしいとは・・・。

|

|

2021年12月3日(金)

カニを買いました!

ここまで来たらもう買うしかないでしょう。赤い甲羅と白い身の対比がナントも言えませんよ。

|

|

2020年7月31日(金)

たま電車(5)

和歌山市電の名物、「たま」電車です。かわいいネコの駅長さんがおられます。初めて乗ってみたけど良かった~。

|

|

2020年7月30日(木)

たま電車(4)

和歌山市電の名物、「たま」電車です。かわいいネコの駅長さんがおられます。初めて乗ってみたけど良かった~。

|

|

2020年7月29日(水)

たま電車(3)

和歌山市電の名物、「たま」電車です。かわいいネコの駅長さんがおられます。初めて乗ってみたけど良かった~。

|

|

2020年7月28日(火)

たま電車(2)

和歌山市電の名物、「たま」電車です。かわいいネコの駅長さんがおられます。初めて乗ってみたけど良かった~。

|

|

̭

2020年7月27日(月)

たま電車(1)

和歌山市電の名物、「たま」電車です。かわいいネコの駅長さんがおられます。初めて乗ってみたけど良かった~。

|

|

2020年6月22日(月)

高野山を歩こう(5)

四国八十八か所巡りの最終到達地、高野山を訪れました。くねくねした舗装道を車で走ること1時間、やっと高野山の街中に入りました。

|

|

2020年6月21日(日)

高野山を歩こう(4)

四国八十八か所巡りの最終到達地、高野山を訪れました。くねくねした舗装道を車で走ること1時間、やっと高野山の街中に入りました。

|

|

2020年6月20日(土)

高野山を歩こう(3)

四国八十八か所巡りの最終到達地、高野山を訪れました。くねくねした舗装道を車で走ること1時間、やっと高野山の街中に入りました。

|

|

2020年6月19日(金)

高野山を歩こう(2)

四国八十八か所巡りの最終到達地、高野山を訪れました。くねくねした舗装道を車で走ること1時間、やっと高野山の街中に入りました。

|

|

2020年6月18日(木)

高野山を歩こう(1)

四国八十八か所巡りの最終到達地、高野山を訪れました。くねくねした舗装道を車で走ること1時間、やっと高野山の街中に入りました。

|

|