郷土歴史倶楽部(大崎一族)

鎌倉幕府滅亡後の奥州関連情勢

<<陸奥国情勢>>

鎌倉幕府滅亡後、1333年(元弘3年)8月5日に、後醍醐天皇の建武政府が北畠親房の嫡子北畠顕家を陸奥守に任命、同年10月に父親房とともに、義良親王を奉じ陸奥国に

出発した。(京都発 10月20日~陸奥国到着 11月29日 多賀国府に到着)

建武政府は地方に国司と守護を並置したともいわれ、北畠顕家の陸奥守任命もその一環であったが、陸奥国には守護が置かれた形跡はない。陸奥国は奥州小幕府とも言われるほど、鎌倉幕府を少し小さくした

組織であり、八人の評定衆、三番の引付、政所、評定奉行、寺社奉行、安堵奉行、侍所を組織として持っていた。

何故、この様な大きな多賀国府をつくったかに関しては、建武政府が、鎌倉幕府の本拠地であった関東の背後地陸奥国を固めようとした為と、鎮守府将軍に任じられた足利尊氏に対抗する為でもあった。

北畠顕家は、多賀国府を拠点に活発な活動をし、建武元年(1334年)2月~12月まで顕家が発給した国宣・下文は、宮城県内でも12通を数えた程であった。

この頃、建武政府と対抗していた足利尊氏が勢力を拡大しつつあった為、建武2年12月、陸奥国の武士を束ね上洛し、顕家軍が京都を掌握し、足利尊氏を西海方面に追いやった。(史実に記載あり)

北畠顕家の宮城県内の活動として、鎌倉時代以来の所領安堵を国人領主に与えた。主な安堵されたものは、宮城郡・・ 留守氏・大河戸氏、名取郡・・ 曾我氏、牡鹿郡・・ 葛西氏、栗原郡・・沼倉氏

、登米郡・・新田氏であった。

| 師山城址 |

中新田城祉 |

|

|

鎌倉幕府滅亡後の奥州関連情勢

<<陸奥国情勢>>

留守氏・大河戸・葛西氏は鎌倉時代にも地頭職を保持する御家人であった。曾我・沼倉・新田氏は、上記とは違い、曾我氏は伊豆国出身で北条氏の被官として、鎌倉時代から名取郡・青森県の糠部の内の地の地頭代であったが、顕家に所領を安堵された。沼倉氏・新田氏は栗原郡・登米郡の地名を名字としていた県内武士で、

北条氏の被官でもあったと思われているが、同じく、顕家に所領を安堵された。この様に

北畠顕家は北条氏の被官であったかどうか問わずに、陸奥国在住の武士の所領を安堵した。・・・陸奥国を固める為の政策的配慮と考えられる。

建武2年8月に建武政府に反旗を翻した足利尊氏は、斯波家長を奥州総大将として陸奥国に送り、奥州武士の組織を開始したため、顕家は建武3年3月に鎮守府大将軍として再度、陸奥国に下向 、しかし、斯波氏の奥州武士組織が進むになかで、顕家は多賀国府を放棄せざるをえず、建武4年1月に福島県の伊達郡霊山に移った。8月には上洛軍を起こし、南朝方と戦ったが、暦応元年5月に和泉国石津で敗死した。

南北朝時代に入り、陸奥国は、南朝方に北畠顕家の弟、顕信を陸奥介・鎮守府将軍として下向させ、宮城県内では葛西氏などを組織化し戦いを進める。一方、北朝方は室町幕府派遣する奥州管領による奥州武士

の組織化も進められた。その後も、南朝と北朝との争いが組織化をめぐって繰り広げられた。北朝が斯波家長についで室町幕府の奥州総大将として送り込んだのは、石塔義房で、1342年(康永元年)10月に、栗原郡三迫の戦いで、南部氏を糾合した北畠顕信軍を破り足利方の優勢を決定ずけた。

1345年(貞和元年)に、吉良貞家、畠山国氏の二人が、奥州管領に任命され下向し多賀国府内の管領府の整備を行った。折しも、足利直義(弟)と尊氏(兄)の執事高師直との対立により観応の擾乱が起こり、各地での争いが繰り広げられた。

| 岩切城址 |

岩切城本丸跡 |

|

|

陸奥国では、1351年(観応二年)2月に岩切合戦が起こった。岩切城に立てこもった畠山高国、国氏父子を吉良貞家の率いる軍勢に攻撃され、畠山父子をはじ

め100余人が切腹・討死にする激戦が起こり、両管領の分裂が陸奥国の混乱を招くことになる。この機に乗じて、北畠顕信は再び勢力を盛り返して、一時多賀国府に入ったが、翌年3月、吉良貞経に奪回され、田村荘の宇津峰城(福島県須賀川市・郡山市)に逃れ、1年籠城後に退去した。これにより、奥羽の南朝勢力は盛り返すこととなる。

大崎領内の部族・拠点に関して

<<大崎氏拠点>>

斯波家兼が、1354年(文和三年)吉良貞家の死去にともない奥州管領に任じられた。斯波氏の始祖は、斯波家兼で、1338年(暦応元年)閏7月に、兄高経と共に越前藤島の戦いで、南朝方の大将新田義貞を討死にさせ武勲をあげた人物。(1338年には、足利尊氏が征夷大将軍となる。)

斯波家兼について「余目旧記」によると

1347年(貞和三年)河内志田郡師山に下ったと記されている。その後、吉良、畠山、石塔氏、それに斯波家兼と大崎地方に四人の勢力が争う事になった。石塔氏は、斯波家兼の下向前に、畠山、吉良氏と奥州管領の同等の肩書を持って争いが絶えなかった。足利幕府は、治安の乱れが続く奥州へ斯波家兼を派遣し、三氏(吉良、畠山、石塔氏)の管領を掌握して傘下に入れることであった。各氏は、新たな領地を求め、畠山氏は二本松に、吉良氏は安達郡の塩松を領地としたが、石塔氏は、南朝方多田氏を味方につけ再挙を図ろうと、分郡であった玉造郡鳴子の川渡赤這山(宮城県栗原市鳴子)に菜名館を築き根拠地とした。しかし、川渡赤這山(宮城県栗原市鳴子)で家兼と戦い討死している。

奥州は、かって鎌倉御家人の留守領であったが、家兼の下向後は、斯波氏(大崎氏)が奥州でのトップの地位となった。当時の出仕して着座した順序が、留守氏、伊達氏、葛西氏が順になっている記録が残されている。家兼は、黒川郡を弟の斯波家時に、最上の四十八郷を二男の斯波兼頼に分家して所領させた。

家兼は、足利幕府の中枢で活躍し奥州管領に抜擢されたが、在任わずかニ年で、1356年(延文元年)に49歳で没している。家兼の嫡男直持が第二代として家督を継ぎ、1356年(延文元年)8月には奥州管領に任ぜられ、冶部大輔から左京権大夫から左京大夫に任じられた。

家兼は、奥州における足利方勢力補強の為に奥州に下向して以来、子孫は代々河内(現在の大崎地方)に居住した。五代満詮の頃、応永20年代(1413年~)には河内をほぼ領国化を果たして、斯波氏から略して大崎氏と称された。

奥州探題の職名は三代詮持の代からで、1548年(天文17年)伊達晴宗が奥州探題に任ぜられるまで、代々職を世襲化した。奥州探題として194年間を世襲し、 室町・戦国時代においては、大崎氏が公式の幕府権力代行者として奥州随一の公権力をふるった。最後の十二代義隆の代には、公権力はなく、1590年(天正18年)8月に、秀吉の奥州仕置によって所領を没収され滅亡した。

大崎一族は、京都で栄えた北山文化、東山文化を未開の地、河内地方(現在の大崎・栗原地区)に導いた功績は大きい。「仙台領古城書」には、大崎領内には城(館)が54ヶ所あったと記されており、中でも、戦国末期に多く登場しているが、本拠地として名生城と南西に約一里離れた中新田城であった。さらに、その途中には、大崎氏家老の一人である里見隆成の狼塚城があり、手前には菜切谷館、城生館があったと言われている。

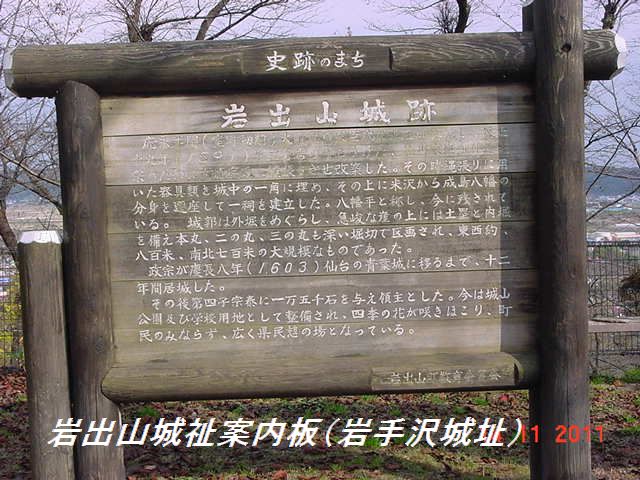

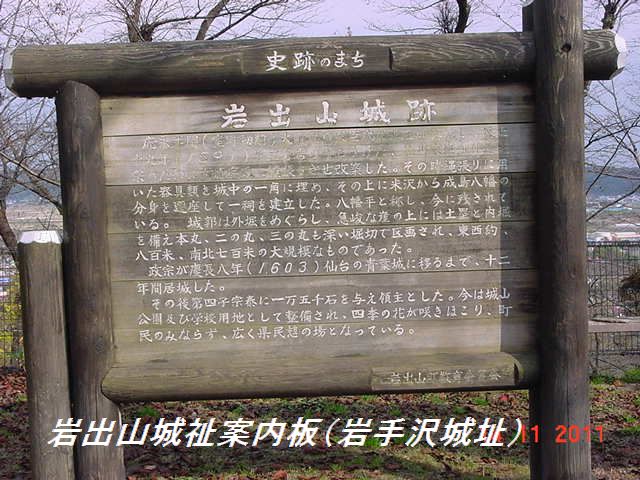

<大崎氏系図>

初代斯波家兼→二代直持→三代詮持→四代大崎満持(この頃より大崎氏を称する)→ 五代満詮→六代持兼(持詮)→七代教兼→八代政兼(大崎陸奥守)→九代義兼→十代 高兼→十一代義宣(伊達植宗次男)→十二代義直→十三代義隆

(特記:大崎義直の姪である高兼の姫・・梅香姫と伊達稙宗の子・・ 小僧丸(義宣)が大崎氏に入嗣し小野城に入城後、奥州探題職に就任するが、大崎氏の内乱が起こり、刺客によって惨殺される。)

<参考として>

伊達族譜・内族第四(仙台市博物館所蔵)によると

初代斯波家兼→二代直持→三代詮持→四代満詮→ 五代満持→六代持詮→七代教兼→八代政兼→九代義兼→十代 高兼→十一代義直→十二代義宣→十三代義隆

とある。仙台藩の史官である田辺希績・希道父子が命を奉じて伊達系図と共に編纂されたものである。

| 中新田城址 |

名生城祉 |

|

|

| 小野城祉 |

小野城祉・梅香院 |

|

|

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎直持~政兼時代>>

○1356年(延文元年)六月十三日に、家兼が49歳で没し、法名は円承、長国寺殿と号した。嫡子の直持が奥州管領職を継ぎ、二男兼頼は、父の死後間もなく出羽国に下向して山形を居城として最上氏の祖となった。

ニ代の直持は、幼名彦三郎を襲名し、初め冶部大輔、父の官途を継いで左京権大夫、その後に左京大夫となり、父の死後奥州管領を継いだ。

○1356年(延文元年)十月ニ十ニ日に、直持は管領職としての職務をこなしている。幕命を奉じて領国内の地頭に、所領の宛行 や下地沙汰状の施行を行った。その一つとして、大掾下総守と氏家彦十郎を遵行使(両使)として、八幡氏の押領を排除して、宮城郡内の余目郷以下の留守領の下地を留守領に渡すべしと命じた。しかし、八幡氏は、催促にも屈せず留守領を押領し続けたと言われている。

○1361年(康安元年)七月六日に、直持は、泉田左衛門入道と氏家伊賀守(彦十郎と思われる)を両使に任命し下地打破を八幡氏に命じたが、右余曲折をしてしまった。

○1364年(貞治三年)十月十日に、足利尊氏の下文と直持の宛行状によって、留守氏の本領が回復された。

○1371年(応安四年)十月十日に、三代として詮持が奥州管領となった。直持の嫡子として幼名彦三郎を襲名、初めは1372年(応安五年十ニ月ニ日)左衛門佐となり、1373年(応安六年九月十八日)左京権大夫となり、1388年(嘉慶ニ年)左京大夫に任ぜられた。その後、左京大夫、奥州管領として活動して行く。

○1371年(応安四年)頃、斯波詮持は、奥州において足利方の権力者となっていたが、石塔氏はすでになくなっていたけれど、吉良・畠山・石橋氏は、未だ勢力を競っていた。

○1372年(応安五年)に、詮持が師山から小野に移住したと云われている。

詮持の時代は、南北朝内乱の後半期から室町時代の初期にかけての三代将軍足利義満の時代で、14世紀末期であった。1353年(文和ニ年)五月に、宇津峯城陥落後、北奥で動いていた南朝方の大将北畠顕信は、1362年(貞治元年)頃まで活動していたが、その後は消息は明らかでなく、糠部八戸の南部氏が北奥に勢力を保っ程度であった。又、吉良氏と並んで奥州管領であった畠山氏は、1351年(観応ニ年)岩切合戦で畠山国氏が自刃、その後遺児の平石丸が安達郡に逃れて再興を図り、修理大夫国詮を名乗って再び管領職を狙っていた。一方、奥州管領の吉良氏は、貞家の子の満家の夭折後、叔父貞経(貞家の弟)、弟の治家、嫡子の持家との間に管領職の相続争いが起こり、一族分裂、治家は幕府より追討を受けるにいたった。従って、吉良氏自身は権勢を失い、僅かに長老の貞経が、管領としての行動をして、畠山国詮と対立をしていた。

その情勢中、吉良治家追討の為に、1367年(貞治六年)尾張式部大夫宗義(石橋棟義)が、将軍足利義詮より大将として奥州に派遣された。が、奥州平定後も奥州に留まり陸奥守となり、所領安堵、所領預置、軍事催促等を活発に発給をだしたが、(父和義も同行し補佐した)管領職とは異なった職権で、軍事指揮権が主な任務であった。

前述の事は、名取郡熊野堂の一切経奥書に、1380年(康暦ニ年)六月一日「当国大将石橋殿源棟義」と記されていたことから認識できる。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎直持~政兼時代Ⅱ>>

○1373年(応安六年)十二月二日に、詮持は、相馬胤弘に対して将軍の命によって、高城保の赤沼郷を本領とし、元の如く知行すべくと命じた。その施行状によって、1373年十二月十一日に、葛西清光と留守氏が遵行使(両使)として下地を相馬胤弘の代官に渡した。

○1375年(応安八年)四月には、葛西周防三郎に対して志牛・那須郷等を「御恩」として宛行等、奥州諸氏に対して所領安堵、所領宛行、御恩宛行等の管領としての重要な職務を果たした。

○1373~74年(応安六年~七年)に、岩切合戦以来宿敵吉良氏と畠山氏が第二次吉良・畠山合戦を起こした。

詮持は吉良氏に味方し、執事の氏家氏が畠山氏を味方した留守氏と戦い、留守氏は敗吉れ、吉良氏は斯波氏の応援で、畠山氏に勝利することができた。吉良氏は、斯波詮持の勢いにかなわず奥州管領職を諦め、多賀城国府を離れてしまい、多賀国府は、陸奥国の行政・軍事の中心であったが、留守氏の単なる城下町になってしまった。

詮持の業績は、斯波氏が本拠としていた志田郡師山から長岡郡小野(大崎市古川小野)に移したことである。小野は長岡郡東北部にあり、北は高清水に接し、奥大道に近く、周囲は沼湿地で、天然の要害となっている。小野館は、東西300m、南北250m、標高30~40mで、館の東南部に本丸があり、土塁、塹壕等が現存している。

さらに、奥州管領としての発給文書が残されており、その文書はすべて「衣 仰執達如 件」の奉書形式をとって、管領は常に将軍権威を背景として、将軍の代官たることを国人達に印象つけるように作成されていた。

○1383年(永徳三年)八月十五日には、南奥の岩崎郡の岡本太郎を伊勢守に推挙するなどの官途の職権を行使している。

○1387年(至徳四年)十二月二日に、石橋棟義が、相馬冶部少輔憲胤に対して、名取郡南方増田郷下村を兵糧料所として預け置きとしたとの発給文書が最後で、当国大将としての権威を失い、40年後の1428年頃には、南奥諸氏の末尾に記されて、在地の安達郡塩松の一領地に過ぎなくなっていた

。

この様にして、南北朝末期には、斯波詮持がひとり奥州管領として残るのみとなり、斯波氏は家兼以来河内に拠点を築き、河内の国人達を配下に収め、代々施政を

施すことになった。

○1388年(嘉慶ニ年)十一月十四日には、宮城郡の留守参河守次郎の家督の相続を認可した。

○1391年(明徳ニ年)三月六日には、和賀郡の和賀伊賀入道に対して江刺郡内会佐利郷を勲功の賞として宛てがっている。

しかし、管領としての活動は、以前より少なく、発給文書も少なくなっていることから認識できる。これは、当時の社会体制が、古い荘園公領体制が崩れ、在地国人達が勢力拡大に力を注ぎ、公権力の荘園領主に反抗し始めたからである。一方、武家社会も従来の惣領制が解体し、一族、庶子が分離し在地「国人」として、自立・独立の行動を持つようになった。地方豪族領主は、在地国人を配下にし結集して大名化していった。奥州で代表的な例が、伊達氏である。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎直持~政兼時代Ⅲ>>

時代が前後するが、1388年(嘉慶ニ年)に、伊達兵部権少輔政宗が出羽の長井庄萩生郷内48貫余りの地を配下の国分彦四郎入道に配分した事などは、豪族領主が奥州管領支配からしだいに独立していったと言われている。14世紀末~15世紀前半には、奥州国人たちの一揆契約が活発化していつた。

○1391年(明徳ニ年)六月二十七日の、将軍足利義満の御教書でも明らかで、斯波詮持が、畠山氏領地を押領し抑留していることを、幕府に訴えた事にたいする幕府からの教書である。

「陸奥国賀美郡事、畠山修理大夫国詮分郡也、而左京大夫(斯波詮持)抑留云々、・・・興、同黒川郡・・国詮、恩賞之地也・・早 伊達大膳大夫(政宗)相共、・・・」

明徳ニ年六月二十七日 左京大夫(細川頼元) (花押)

葛西陸奥守(満良)殿

これは、第二次吉良・畠山合戦で、畠山氏が敗退、吉良氏が勝利し二本松に引き上た後、斯波氏が両郡を「抑留」した為であると考えられ、畠山氏が幕府管領の交替に乗じて、失権回復を狙っての幕府に訴状したものと解釈される。

注)この葛西陸奥守(満良)殿に関して、1391年明徳二年頃までは、民部大輔、陸奥守として、南北朝武将の山名氏清の名がある。葛西陸奥守殿とは、葛西氏に敬意を表わす意味として、幕府が敬称、略称として使用していたものと考えられる。

○1391年(明徳ニ年)暮には、将軍足利義満が、奥羽両国を幕府から鎌倉府治下へ移管した。これにより、関東公方足利氏満が早々に、奥州管領、出羽守護の鎌倉府出仕が命じられた。斯波詮持は、鎌倉近くの瀬ヶ崎(横浜市金沢区六浦瀬ヶ崎)に宿泊し「瀬ヶ崎殿」と呼ばれ、最上氏は、長尾に宿泊したので「長尾殿」と呼ばれた。

この頃、斯波詮持の嫡子満持が、詮持の名代として小山若犬丸を擁した田村荘司清包の反乱を退治したり活躍していた。

○1395年(応永ニ年)九月ニ十六日に、斯波満持が石川郡の蒲田民部少輔の勲功を賞して下記の如く本領安堵状を発給している。等、この時期には、満持が父詮持の名代として大将として出陣したり、諸氏に対して、本領安堵、官途推挙、感状授与等の奥州管領としての職務を代行していた。

○1398年(応永五年)十一月四日には、関東公方足利氏満が没し、嫡子足利満兼が跡を継いだ。

○1398年(応永五年)~1399年(応永六年)頃には、将軍足利義満が、三管領四職を制定するなかで探題職を設けた。探題職は、九州探題として渋川満頼、奥州探題に斯波詮持を任命した。

○1399年(応永六年)には、鎌倉府の足利満兼は、奥州支配強化の為に足利満直、満貞兄弟と関東管領上杉憲英と共に下向させた。満貞は岩瀬郡稲村へ、満直は安積郡笹川に居館を設けて、世に言う稲村御所、笹川御所と呼ばれた。特に、従来管領の斯波詮持や領域拡大を目指していた奥州諸国の大名・有力豪族にとって好ましいものではなかった。

さらに、両御所の管領上杉憲英が、奥州諸氏に領土割譲を要求したことから、奥州諸氏の反発をまねくことになる。

○1400年(応永七年)には、留守家旧記によると「応永七年ニ 牛袋ひじりのぼり給ひて、京都より国一圓の御判下て侯、大崎殿一探題」なりと記されており、なお、「奥州探題職被下侯時ハ、京都公方様より会津、白河、伊達、葛西へ御内裏御教書ニテ斯波左京大夫(斯波詮持)入道、国一圓をまかせ置所也、彼義ニしたがい奉り可被申侯由、被仰下侯鶴、然ハ何事も武衛御同輩侯」とある。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎直持~政兼時代Ⅳ>>

○1400年(応永七年)には、三管領四職制定にあたり、斯波詮持が奥州探題職を所望したのではないかと推測され、牛袋ひじりが京都に詮持の使者として上洛し、その返書として探題職の命を受けたと思われる。牛袋聖は、志田郡三本木の牛袋山の慈眼寺の僧で、慈眼寺は、斯波家の河内四頭の渋谷氏と縁が深い寺である。

○1400年(応永七年)二月には、将軍足利義満-斯波詮持-伊達政宗-蘆名満盛と大名の連合戦線で連携するなか、伊達政宗が国元より五百騎を呼び寄せ、一挙に鎌倉府を倒そうとしたが、この陰謀が露呈した為、政宗は国元に逃れ、詮持は瀬ヶ崎より

逃れたが、「大勢ニおワれ」、高齢の上、遠路の為、遂には仙道大越(福島県田村郡)で自刃した。又、詮持は四代目満持を国元に置き、孫15歳の定詮(後の満詮)を同行したが、大崎まで逃れた。政宗は、逃げ帰った後、直ちに、顛末を足利義満に報告した。義満は、鎌倉府に対する詮持・政宗の陰謀事件だが幕府にとっては、忠誠の証と認め、政宗に「美濃国きんたんし、若木・吉家、越後国梶原わたり半分」、

斯波氏には「若狭国くらみの庄」を賜ったとある。(留守家旧記による)

斯波満持は、詮持の非業の死を小野御所で聞き、父の遺志を継ぎ、伊達政宗との連携を密にし鎌倉府の攻撃に備えるべく嫡子定詮(後の満詮)を伊達郡の老田城(懸田城ヵ)に派遣した。伊達政宗の乱が終結するまで三年間老田城で鎌倉軍と対抗した。この時の政宗の「忠節」に対して斯波満持は、政宗に長世保を宛行った。(留守家旧記による)

○1400年(応永七年)三月八日には、鎌倉府は直ちに追討命令を出し、白川結城満朝等に軍勢催促状を発給した。

○1401年(応永八年)頃には、斯波満持は形部大輔から父の死後左京大夫となり、奥州探題職となり四代目として活動していた。

○1402年(応永九年)四月十四日には、稲村御所の満貞は、白河の結城満朝に対して伊達・大崎退治のため、管領上杉氏憲を鎌倉を出陣を伝え忠節を促した。

○1402年(応永九年)五月三日には、鎌倉公方の室町幕府の将軍が発給した私的な書状の形式を取った公文書足利満兼は、鶴岡八幡宮に「凶徒退治」の祈祷を命じた。

○1402年(応永九年)五月ニ十一日には、上杉氏憲が鎌倉勢を率いて鎌倉を出発した。鎌倉勢十八万騎とも言われたが、定かではない、大軍を擁して攻撃を始めた。

伊達軍は西根城・長倉城・赤館城を拠点に防戦し、大崎軍は老田城(懸田城ヵ)を拠点に交戦し、勝利はしたが、その後、稲村・笹山軍と他勢力に攻められ、九月六日に伊達軍降伏したので、上杉氏憲は鎌倉に帰還した。一方、政宗は会津山中に逃走したが、十一月頃には、本領に戻り従来の活動を続けたとある。

○1402年(応永九年)には、伊達・大崎等の反鎌倉派と鎌倉派との決戦は、単に信夫地方での戦いではなく、奥州各地域で両派の戦いが繰り広げられた。奥州中部でも登米郡いたち沢で、鎌倉派と反鎌倉派の戦いが行われた。鎌倉派(葛西衆が深谷、桃生と奥六郡諸氏)と反鎌倉派(大崎軍(満持名代として中目太郎三郎)と伊達、登米氏他)が戦い、中目太郎次郎が討ち死し、立ち往生したが、大崎軍勝利する頃ができた。

応永九年の奥羽各地での鎌倉派と反鎌倉派の決戦は、決定的な勝利はなく、痛み分けとなり、大崎・伊達氏に対する処分もなかった。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎直持~政兼時代Ⅴ>>

○1404年(応永十一年)八月頃には、斯波満持の代行として満詮が探題職を遂行していた。これは、応永九年の伊達政宗の乱で、満持が職務を控えた為であろうと推測される。

○1405年(応永十ニ年)九月十四日には、伊達大膳大夫政宗が63歳で没し、嫡子氏宗が後を継いだが42歳で没した為、その嫡子松犬丸(後の持宗)が跡を継いだ。

○1413年(応永ニ十年)四月には、松犬丸(伊達持宗)は、懸田定勝入道玄昌と共に、隣郡の信夫郡に討ちいって大仏城を占拠した。

信夫郡のニ階堂信濃守・信夫常陸介が直ちに、鎌倉府に報告、鎌倉公方足利持氏が、奥州諸氏に軍勢催促状を発し、大将に安達郡二本松の畠山修理大夫満春を任命したが、再三の催促、鎌倉公方の催促にも関わらず、白河の結城氏以下有力諸氏が参加せず、進展しない状態で、十二月ニ十一日には、松犬丸・懸田定勝は、兵糧が尽き自ら大仏城から退却してしまった。大将畠山氏は責任を問われ暫く出仕を停止されてしまった。

○1416年(応永ニ十三年)十月には、禅秀の乱がおこり、かねてより鎌倉公方足利持氏に反感を抱いていた、前関東管領上杉氏憲(入道名禅秀)が、関東各地の諸豪族に味方し叛乱をおこした。足利持氏は、

鎌倉より追われ、伊豆に逃げた。しかし、将軍足利義時は、持氏の要請により、駿河守護の今川範政を大将に援軍を派遣し、関東各地で持氏方と禅秀方と戦いが行われたが、禅秀方が敗退してしまう。

奥州では、主だった諸氏は、笹川殿(義直)の勧誘で禅秀方に同調(鎌倉大草紙や関東管領九代記等記されている。「陸奥には、篠山殿へ頼申間、芦名盛久、白川、結城、石川、南部、葛西、海道四郡の者どもみな同心す」)した。しかし、斯波氏、伊達氏の動きは不明ではあるが、

幕府が持氏を支持したことから、持氏方になったと思われる。又、白川、結城氏は、当初禅秀方であったが、後に持氏方に転じている。

○1417年(応永ニ十四年)一月には、百々氏初代高詮(斯波詮持の五男)が、鎌倉公方持氏の命を受け、上杉入道禅秀を征伐する為に、大崎名代として鎌倉に馳せ参じたと大崎家臣団の百々氏系図にも記されている。

禅秀の乱後、再び、幕府と鎌倉府の持氏との関係が緊張状態に陥った。持氏が、禅秀に呼応した関東諸氏に対して徹底的に開始したからである。その中には、「京都様御扶持衆」の宇都宮氏や山入佐竹氏が含まれていたからである。

(注)「京都様扶持衆」とは、将軍と直接関係し、所領安堵や宛行を受ける者で、関東諸氏の他にも奥州の斯波氏を始め伊達氏、芦名氏、田村氏、白河氏、藤井氏と多数いた。

○1417年(応永ニ十四年)一月十日には、禅秀が鎌倉で自刃して乱は終結する。

○1423年(応永三十年)三月には、足利義時が将軍を辞して義量が五代将軍になった。

○1423年(応永三十年)九月ニ十四日には、左京大夫斯波満詮以下奥州諸氏に対して、関東公方足利持氏を討伐する御内書(室町幕府の将軍が発給した私的な書状の形式を取った公文書)が発給された。「笹川殿に合力し、至急関東公方足利持氏を討伐し、関東の政務を沙汰させるよう命じた」

この頃までには、斯波満持が没して、嫡子の満詮が跡をついで左京大夫となって活動していたと思われる。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎直持~政兼時代Ⅵ>>

○1424年(応永三十一年)十一月には、笹川御所の満直の勢いが増し、稲村御所の満貞は鎌倉に帰り持氏と行動を共にした。

○1424年(応永三十一年)十ニ月三日には、斯波左京大夫満詮は、将軍義量に、砂金百両、馬三疋を献上し、将軍より太刀一腰、鎧一両を賜り、さらに、嫡子持兼に左衛門佐の官途を許される。

(注1)河内五郡の領国化は、三代詮持の代からはじまり、五代満詮の応永二十年代には、志田、加美、玉造、遠田、長岡のいずれの郡も斯波氏の領国にされていた。又、河内四頭の渋谷、大掾、泉田、四方田氏をはじめ、河内の諸氏は、家兼以来斯波氏と関係が深く、所領安堵、宛行等を通じて恩給関係

になっていたと思われる。

(注2)斯波氏が大崎氏と称されるまでの足跡として、五代左京大夫満詮の弟左兵衛佐持直が玉造郡名生城城主となり、弟の宮内少輔持家が高清水城城主になって斯波一族の分封がされたことや、遠田郡百々城主が高詮(三代詮持の五男)を祖とする家柄、百々氏ニ代高家の弟直信が遠田郡涌谷城の城主となっており、

斯波一族が、三代詮持以来に河内五郡に分封されたことは、斯波氏が領国化したことを物語り、大崎氏と自他共に称される様になったのは応永年代でもあった。

(注3)大崎氏の由来について、「伊達正統世次考」や「大崎家譜」によると「足利尾張守家氏、住下総国大崎」・「祖先領 総洲崎、故於 当国 曰 大崎」とある。家兼の祖先である足利尾張守家氏が下総(千葉県佐倉市)に居住していたので、祖先の居住地の名をとって大崎氏と称したとか、別文献では、「足利尾張守家氏が次男左近将監宗家、下総の大崎庄と奥州の斯波庄を相続し斯波氏とも大崎氏とも称せり」とある。これらに関しては、斯波氏が大崎氏と称したのは、祖先の家氏が下総の大崎に居住したことからの由来であり、家氏が下総の大崎に居住した明証がなく、宮城の大崎は鎌倉時代を通じて下総国分氏の所領であり、その館跡も存在する。従って、家氏が居住したところの由来は成立しないことになる。

「大崎」という地名は、一般的に丘陵部が平野部に突き出ていた所に由来しているのが、全国的に地名として存在する。

玉造郡の大崎は、荒雄川と鳴瀬川との間に挟まれた岩出山丘陵部が大崎平野に突き出した先端であり、正に大崎の名に値することである。大局的見地からみると、河内全域が大崎と見なされるということは、大崎全体が斯波氏が領国化したことにより大崎氏と名付けとも考えるが妥当と思われる。

○1428年(応永三十五年)六月ニ十七日付の官途吹挙状が残されている。「兵部丞所望事、所挙申也、可存知其旨之状、如件」

応永三十五年六月二十七日(花押) 弥次郎

[古川市立図書館所蔵千葉文書]

是は、明らかに奥州探題大崎氏のものであり、この頃には、六代大崎持兼が治世をはじめていた頃と思われる。(花押)自体は持兼のものは、未だ発見されていないが、時代考証的に持兼(持詮とも言われる)と考えられる。

持兼の時代も関東・奥羽の激動の時代が続き、応永三十二年に将軍義量が19歳で若死にし、1428年(正長元年)前将軍義持も死に、幕府の後継が無く、入信した義持の弟義圓を還俗させ義宣として将軍の後継に決定した。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎直持~政兼時代Ⅶ>>

○1429年(永享元年)3月に、義宣改め将軍足利義教となった。

しかし、鎌倉公方である足利持氏は、この事を不満として、再び幕府と対立することになった。この情勢の中、笹川御所の足利満直は幕府に持氏討伐を進言したり、幕府は南奥諸氏に御内書を下し忠誠を求めたりし混迷した事態になっていた。

○1435年(永享七年)一月 には、鎌倉公方足利持氏が、石川氏や奥州諸氏に笹川御所の征伐を命じた。さらに、7月には、佐竹義憲を討たせようとしたが、幕府は義憲の訴えにより、小笠原政康に命じて義憲を援けた。

○1438年(永享十年)八月 には、関東管領上杉憲実は、持氏に対する諫言を聞き入れられず、領国上野に退去した。幕府は、関東・奥羽諸氏に持氏討伐の命を発したが、南奥諸氏には命は下らなかった。

○1439年(永享十一年)ニ月 には、足利持氏と叔父足利満貞(稲村公方)は、戦いに敗れ、鎌倉の永安寺にて自刃した。足利基氏以来続いた鎌倉府は滅亡した。世に言う「永享の乱」

と言う。

○1440年(永享十ニ年)一月 には、足利持氏の遺児春王丸、安王丸の二子が、下総の結城氏朝に擁せられて挙兵して「結城合戦」を起こしたが、4月には落城し氏朝は討死、ニ子は京都に送られる途中美濃の垂井で斬殺された。

○1440年(永享十二年)六月ニ十四日 には、関東公方に対抗した笹川御所の満直も、南奥の畠山・石橋・伊東・芦名・田村の諸氏に攻撃されて、満直も自刃して笹川御所も滅亡した。この戦いによって、明徳元年から50年近くの鎌倉府の奥羽の両国支配は終わりを告げた。

○1441年(嘉吉元年)六月「嘉吉の変」 が勃発し、将軍義教が播磨守護赤松満祐に殺された。

○1450年(宝徳ニ年)四月十一日 に、僧有良の書状があり、寺領の出羽赤字郷(秋田県由利郡岩城町)の年貢徴収問題に関して雄勝郡の小野寺家道がたよりにならないならば「大宝寺にても大崎殿様にても」相談するように進言されている。奥州探題としての勢力が出羽方面まで

及んでいたことが理解できる。又、この時期の大崎氏は、大崎教兼であり、奥州探題として七代教兼が活動していたことが伺われる。

七代教兼の探題職の活動は、1478年(文明10年)頃までの30年間で、中央・地方共この時代も波乱の多い時代であった。又、幕府は八代将軍義政の時代でもあり、京都では応仁・文明の大乱が10年間も続き、関東では1449年(宝徳元年)関東公方持氏の末子の足利成氏が鎌倉府を再興したが、幕府の意向に反して関東管領上杉憲史(憲実の子)を殺したので、関東の大乱が始まった時期でもあった。幕府は、足利成氏を討伐することを決めてから、関東各地で幕府軍と成氏軍の戦いが起こった。

○1457年(長禄元年) には、足利成氏は下総の古河城に入り、古河公方と称した。一方、幕府は十代将軍義政の弟政知を伊豆の堀越において、関東を鎮無させることになり、古河公方と堀越公方との対立が拡大していくことになった。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎直持~政兼時代Ⅷ>>

○1460年(寛正元年)十月ニ十一日 には、幕府が関東・奥羽の諸氏に対して成氏討伐の大動員命を発した。特に、奥州探題の教兼に発給した将軍義政の軍勢催促状が残されている。その御内書には、教兼の奥州探題としての軍事指揮権が明確に示されており、奥州の国人等を召集して早速参陣すべきことや、

難渋の輩は厳罰に処するから交名を注進すべきことなどが命じられていた。

又、豪族の葛西氏には、同じ日付けで、「不日属 左衛門佐手」戦功を抽べきと命じている。さらに、出羽探題の山方氏にも「不日相 催団人等、命発向」ことが命じられ、

奥羽諸氏総勢24氏に義政御内書が、幕府使節太田大炊助によって届けられた。

しかし、奥羽諸氏の出兵した様子もなく、事態に消極的で、幕府の成氏討伐は実現できなかつた。これは、22年後の1482年(文明14年)11月に義政と成氏と和睦している結果となったからである。成氏は1497年(明応6年)に64歳で没している。

この時代は、如何に幕府の威信が地に落ちていたかが明確にわかる。

○1465年(寛正六年) には、大崎教兼は、将軍義政が懸命に成氏討伐を進めている中、栗原郡三迫の富沢河内守と戦っている。

冨沢氏は、留守旧記によると、葛西一族で、先祖葛西淨西の十六番目の子右馬助で、南北朝時代に吉良氏に味方して、宮城郡竹城保長田の戦いでの功績により、三迫の富沢郷を賜った所で、大崎氏の勢力拡大の際にしばしば戦いとなった。富沢氏は代々三迫の鶴丸館(岩ヶ崎城)を本拠に大崎・葛西の両氏の間で独自の行動をとっていたが、

戦国末期には、伊達氏との関係を深めた。

(注1)室町時代に大崎氏が河内五郡を領有化したと言えども、富沢氏の様な有力な国人領主が、なお各地に存在しており、大崎氏の領国支配は決して安定的なものではなかった。

(注2)葛西・大崎氏の勢力争いにさらされた両国境目の国人領主は一揆契約を結び連合して独立を保った。例えば、桃生郡深谷保の長江氏と桃生郡北部の山内首藤氏や登米郡の登米氏が一揆契約を結び、大崎・葛西の勢力の圧力から独立を維持したが、大崎教兼の時代に長江氏は、伊達氏に属して保護をうけた。

○1471年(文明三年) には、大崎教兼は、伊達成宗の仲裁を受け、遠田郡の替え地として遠田17郷・小田保荒井7郷を葛西淨連へ相渡して一件落着した。(留守旧記による)

(注1)大崎・葛西両氏の勢力圏の境にある遠田郡はもともと北条氏得宗領で、元弘没収地になり無主の地であったが、関東大乱後、大崎氏と葛西氏の争いの場になった所である。

大崎教兼の治世は1450年(宝徳二年)から1478年までの約30年間の長きにわたった。九男四女があり嫡子政兼、二男百々、三男一迫、四男高泉、五男中新田、六男古川、七男師山、八男中里五郎殿、九男平柳七郎殿、長女梁川、二女黒川、三女内ヶ崎、四女輪光寺である。

教兼は、河内諸郡の要地に九人の子息を配し、領国支配の強化を図ると共に、伊達氏、黒川氏と姻戚関係を結び提携を図った。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎直持~政兼時代Ⅸ>>

(注1)嫡子は政兼で教兼の跡を継いで八代目を継承、二男百々は左近大夫高詮の百々氏を継いで遠田郡大沢(田尻町)の城主となり、三男一迫は狩野氏宗家を継いで真坂城の城主となり、四男高泉は三代詮持の二男持家を祖とする高泉家を継ぎ高泉城の城主となる。

五男中新田は九代義兼になったともいわれ、六男古川は志田郡古川城の城主となり、七男師山は初代家兼の拠点師山城の城主となった。又、八男中里五郎殿は志田郡中里城の城主になり、九男平柳七郎殿は加美郡平柳城の城主になった。

長女梁川は伊達成宗に嫁ぎ嫡子尚宗の生母となり、二女黒川は黒川郡の領主黒川氏に嫁ぎ、三女内ヶ崎は栗原郡の内ヶ崎城主の内ヶ崎氏に嫁ぎ、四女輪光寺は伊達郡梁川輪光寺に嫁いだ。

○1477年(文明九年)五月 には、子息五人の口宣(平安時代中期から用いられるようになった非公式な公文書書式で、 天皇の勅旨を口頭で受けた蔵人所職事(職事蔵人・蔵人頭もしくは五位蔵人)がその 内容を文書化して太政官上卿に伝える目的のために使われた)を幕府に申請したが、教兼はこの時期に没したと推測される。法号は龍谷寺殿、小野城の北丘陵の西北隅に残る龍谷寺址が菩提寺と言われている。

○1478年(文明十年)頃 には、教兼の嫡子が八代将軍義政偏諱を賜り政兼と名乗り、九代目を継承し奥州探題となった。

(注1)政兼の治世は、文明十年代1480年前半と短く、業績等は不明とされている。政兼の器量は他に比べて見劣りする程で、同時代の伊達氏十ニ代成宗には敵わなかったと思われる。

○1483年(文明十五年)十月 には、伊達成宗が、上洛し莫大な金・馬などを将軍家に献上した。奥州における地位向上を図る努力をしていた。

(注1) この頃には、伊達氏と対照的に大崎氏が急速に衰退して行く、政兼には、嫡子が無く、息女一人で、黒川晴氏に嫁ぎ黒川景氏の生母となる。

(注2) 政兼は嫡子がなく、大崎領内では家督相続争いが起こり、一族や国人達が分裂し、国内争乱になった。九代目は教兼の五男中新田が継いで義兼となったと思われる。

(注3) 政兼の法名固岳、号は長松院、小野の南方の馬放の長照寺が菩提寺であろうと言われている。

○1488年(長享ニ年) には、大崎義兼が、急に、伊達成宗に救済を求めてきた。

これは、文明年間~1488年までは、大崎氏の勢力が頂点まで達しており、葛西勢力圏を圧迫、北上川を越え薄衣氏に従属をせまり、多くの葛西重臣の庶子達が大崎家臣に組み入れられていったが、大崎義兼の父政兼が没するや否や、後継争いが起こり、重臣氏家氏に

疎外されていた義兼が、叔父内ヶ崎義宣に身を寄せていたが、大崎公方を継承すべく伊達氏の後ろ盾を求めたのである。

(注1)義兼の姉は、伊達成宗に嫁いだ梁川で、成宗は義兄にあたる為に頼ったと思われる。、義兄成宗は、宿老金沢氏に命じて、三百余騎を率いて義兼を大崎に送り届け、復帰させ家を継がせた。

大崎氏は、流地方(岩手県花泉町)、佐沼地方を攻撃し、金田島躰(栗原郡一迫町)城主である狩野信時と板倉(岩手県花泉町)城主である熊谷直弘が戦ったと伝えられている。又、佐沼直信が佐沼城を退去し、替わって米田氏が入城したとも伝えられている。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義兼~義直時代>>

○1499年(明応八年)に、九代義兼が上洛・・・春、雪解けを待ち百騎の家来を従えて上洛と記されており、百騎の騎馬隊は宮崎など加美郡産駿馬「速きこと、風の如し」と言われる

程の一団と称された程であった。上洛経路は、羽州街道を鳴子に進み、最上を経て日本海側の北陸路(新潟、富山、金沢、福井)を上り、「木の芽峠」を越えて琵琶湖を抜けて京都に入った。当時の将軍十一代の足利義澄へ拝謁をする為であった。

大崎領は始祖大崎家兼の時代から「豊饒の地」と呼ばれた穀倉地帯として知られており、献上品は豊饒の地から収穫された”絹肌米”(この地は、平安時代801年(延暦二十年)に、坂上田村麻呂が蝦夷征伐した際、すでに米作りが行われていたところ)、宮崎産の軍馬と献上米を積んだ馬ごと将軍に献上した。穀倉地帯と知られている歴史を持つ”大崎公方”の上洛は、都でも歓迎された言う。

将軍拝謁後、父政兼(八代陸奥守)が為し得なかった”左京太夫”すなわち、奥州探題に就任し、名実ともに奥州のトップの座に君臨することになったが、間もなく原因不明で47歳の生涯を閉じる。健在の時は、葛西氏、伊達氏が反抗する事もなく、比較的安定した時代でもあった。しかし、訃報が奥州諸大名に知らされたから混沌とした流れになっていった。義兼の法名は「寿松院殿玉岩大居士」

後継として、彦三郎高兼が大崎十代当主となった。

○1510年(永正七年)に、彦三郎高兼は、義兼を追うように28歳で草世した。後継として、7歳の義直が次期当主となるが、幼い当主でもあり、後見役として一族の羽州最上領主と黒川領主が就き、補佐役には狼塚城(里見)、高根城(仁木)、中の目城(中目)、遠朽館(渋谷)の四家老が就いた。

○1519年(永正十六年)には、義直は14歳になり、室町幕府十代足利義稙から家督相続を意味する「義」の一字を拝領し、正式に家督相続をした。

○1523年(大永三年)には、梅香姫が高兼の長女として生まれる。

○1530年(亨禄三年)には、義隆が嫡子として誕生する。

○1533年(天文二年)には、義直29歳で葛西晴重と境界線争いで敵地佐沼に侵攻した。これは、義直が奥州探題命(幕府より権限委任)で葛西側の訴えを退けようとしたが、葛西が従わなかった

為であった。しかし、惨敗してしまい、奥州守護職(守護大名)の伊達稙宗の仲裁で和睦を結び、葛西側の主張通りの境界線を引いて終わった。

惨敗の敗因は、大崎軍団の統率の乱れ、騎馬攻撃を生かしきれなかったことや、義直の強引な先制攻撃が原因であった。元来、義直自身が幼いころから”我儘で強引な性格”、家臣からも煙たがられた存在であった。

この惨敗を覆すかのように、その後、強引に上洛を決行する。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義直~義隆直時代Ⅰ>>

○1534年(天文三年)六月中旬には、主君義直の横暴に怒った一門筋の新田安芸頼遠が反旗を翻したのを機に、義直自ら兵を引いて、氏家一党の中新田城、高城城、黒沢城を攻撃し、、落城させて頼遠居城(現、岩出山町下野目)泉沢城を攻めようとして、狼塚城に陣を構えた。しかし、氏家、古川、高泉、一迫氏が反して頼遠を支援し、さらには、二迫小野松の庄二十四郷の領主上杉安芸守にも攻撃され、三百騎余の戦死者をだした。大崎領域内に戦火が飛び火する中、義直は大崎領内の刀剣、槍の兵器製造所がある鶯沢まで進軍、鶯沢城に入った。季節が、稲作の収穫時期に入る秋深まる頃に至り、休戦状態になる。

(「伊達正統世次考」を参考による)

休戦状況に至り、大崎氏四家老や義直擁護派の重臣たちは、反乱軍に密使を送り、円満解決を図ろうと目論んだが、直情径行型(自分の感情のままを言動に表すこと。また、そのさま。)な義直は翌年攻撃の下地を下す。唯、密使攻略で、古川城内で、宿老米谷兵部煕正と一党の米谷越前入道(李曾根館主)等の御家大事派と反義直派の豊島宮内持胤、仏坂孫右衛門等が対立する結果となった。これに対して、反義直派の氏家直益が古川形部に開き直りをされ、信頼していた宿老米谷兵部を間者と決めつけられ、主君に反旗を翻すこととなった。

○1535年(天文四年)正月には、義直は領内の刈入れを待ち、四家老に出陣命令を下す。新田頼遠の居城泉沢城(岩出山町下野目)へ再度攻撃を加えた。合図の狼煙が打ち上げられ、法螺貝が一斉に吹かれるとともに、

先陣の弓隊が矢を射かけ、続いて騎馬隊の奇襲攻撃、槍隊が後陣となり攻撃、対峙する反義直は、新田頼遠を中心に、氏家直益と氏家党三百余騎、古川形部持煕、高泉木工権直堅(義直の異母兄弟)、一迫伊豆守の加勢加えて二千人が抗戦したが、泉沢城は落城してしまう。

一説では、

新田安芸頼遠は実弟の古川形部持煕と古川城に逃れ、氏家直継は泉沢城から岩手沢城に退散した。氏家党の中で義直擁護派に廻るた氏家太郎左衛門清継は弟直継を追って岩手沢城に入る中、直継の敗走した家臣は各々家路についたが、直継と重臣は城に残り、清継が自決した直継の頸を取り、大崎義直に差し出した。義直はその功を労い、氏家清継を岩手沢城主に命じた。

義直は、直継自決を機に戦意を失い、天文四年の内乱は収まったが、禍根を残した形で、一年が経過、首謀者の新田頼遠は古川城に隠匿し、戦いの糸口がないまま小康状態が続いたとあるが定かではない。

○1536年(天文五 年)正月に、古川城内で内紛が生じた。恒例の正月儀式が古川城内大広間で催された時、宿老米谷兵部煕正が登城しなかったことが発端、米谷兵部は新田頼遠を匿うことに反対し、主君古川形部に諫言したことが、反義直

派の豊島宮内、仏坂兄弟の反抗をまねき、内乱に発展することになった。米谷兵部の館は、古川城の側にあるため、古川城内から猛攻撃を受け、やもなく、潜んで沢田館(要害)に難を逃れた。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義直~義隆時代Ⅱ>>

○1536年(天文五 年)二月二日には、氏家一党内の内輪もめから、内乱が起こった。

一説では、

氏家安芸守が岩手沢城の氏家清継に夜襲をかけ、弟直継を自害させた清継を自決に追いやったとあるが定かではない。

度々興る内乱が、大崎領内に広まるのを恐れた大崎義直が、伊達・葛西の外圧もあり鎮圧することができない状況にあった。重臣の中目兵庫頭の助言により、あえて、伊達稙宗に援軍を求めることにした。

○1536年(天文五 年)四月初旬に、義直と家臣中目兵庫頭と共に、西山城(福島県伊達郡桑折)に伊達稙宗に援軍要請の為に入城、会見するには時を要したが、稙宗からは良き返事をもらった。が、しかし、義直動くの報が反乱軍に伝わり、先制攻撃を受けることになる。

○1536年(天文五 年)四月十一日には、夜、緒絶川で境に対岸の米谷兵部の館を、古川城内に籠っていた新田頼遠兄弟の反義直派が攻撃したが、米谷兵部、米谷入道冶部は勇敢に館を脱出したが、女子・稚児は一人残らず斬殺された。

○1536年(天文五 年)四月十二日早朝には、反乱軍は氏家三河守、一栗兵部(一栗城主)ら氏家党を率いて、米谷越前入道の居館李曾根要害(古川市李曾捽)を攻め、妻子や家臣を斬殺した。

この戦いで反義直派に対峙したのは、四家老の一人渋谷備前守が率いる渋谷党であった。反義直派は飯川二郎四朗の館の要害で氏家党と衝突したが、なかなか勝敗がつかず敢え無く退去したが、反義直派の勢いが激しく、戦火がさらに領内に

広がり始めた。この状況から、再度、義直は、伊達稙宗に援軍を求めるべく、西山城に向かった。

○1536年(天文五 年)六月の初め、伊達稙宗は三千余騎を率いて西山城を出発、鳴瀬川上流に騎馬隊を進めた。(鳴瀬川は当時、松山では長世川、色麻では四釜川と呼んでいた。)さらに、鳴瀬川沿いの三角州の高台にある師山駿河守の館に入城した。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義直~義隆時代Ⅲ>>

○1536年(天文五 年)六月十九日には、古川城を包囲した義直軍と伊達援軍が攻撃を開始、両軍総力戦で日没まで死力をしぼり戦った、船形連峰に日が沈むと、いずれの軍も本陣に引き上げた。

○1536年(天文五 年)六月二十日には、連合軍は古川城の外堀を落とし、本丸に押し迫る。反乱軍は和睦を求めたが、反乱軍の逃亡者が相次ぎ、首謀者と一握りの家臣と成ってしまい和睦は為されず。

○1536年(天文五 年)六月二十一日には、古川城総攻撃がかけられた結果、古川形部少輔持煕及び嫡子又三郎直稙、異母兄弟安童丸が切腹、他古川形部弟孫三郎、新田宮内、豊島兄弟、仏坂孫右衛門、五井伊豆入道親子三人合わせて15人切腹、古川形部の弟四朗三郎ら56人戦死をした。反乱軍の首謀者の一人、高泉木工権頭直堅は高泉城に逃れ、再築した城に火を放ち佐沼城へ引き籠った。反乱軍の氏家三河守、新田頼遠は、岩手沢城に逃れた。

○1536年(天文五 年)七月十三日には、伊達稙宗は古川城に長逗留したが、再び、岩手沢城攻略へ動く、総大将義直と連合軍は玉造郡丸山(岩出山町下野目)に本陣をおいた。岩手沢城は難攻不落の堅城でもあり、兵糧攻めの戦いとなる。

二か月兵糧攻めが続いたが間もなく、伊達稙宗の援軍の分家である義直の後見役である最上義守が乗り出して戦いは終息した。大崎領内の天文の乱は三年余り続いたが、この戦いの終息で終わった。

| 丸山館跡 |

丸山館から岩手沢城 |

|

|

| 岩手沢城址 |

岩手沢城から丸山館 |

|

|

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義直~義隆時代ⅳ>>

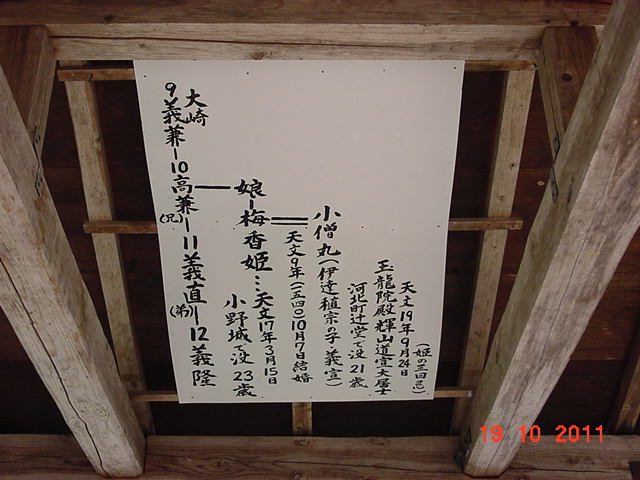

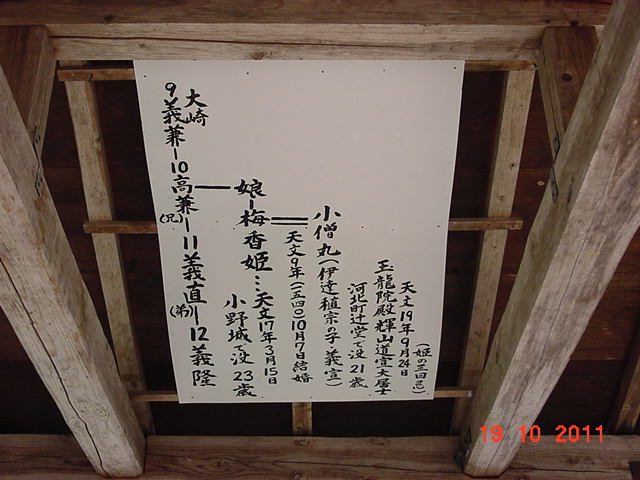

○1540年(天文九年)には、大崎地方へ領地拡大を狙っていた伊達稙宗が、小僧丸を強引に大崎義直の姪梅香姫に婿入りさせ入嗣させた。

○1543年(天文十二年)に、伊達内乱状態ではあったが、元服し、小僧丸改め大崎義宣、義直嫡男義隆をさて置き奥州探題職を継ぐ形となったが、大崎氏の内部分裂を起こす要因となる。(反義直派(大崎義宣)は伊達稙宗派、義直派は伊達晴宗派に分裂して行く)

○1543年(天文十二年)に、伊達内乱状態ではあったが、元服し、小僧丸改め大崎義宣、義直嫡男義隆をさて置き奥州探題職を継ぐ形となったが、大崎氏の内部分裂を起こす要因となる。(反義直派(大崎義宣)は伊達稙宗派、義直派は伊達晴宗派に分裂して行く)

この時、義直は伊達稙宗から縁を切る為に、伊達晴宗に騎馬隊三百騎持って加勢した。伊達義宣は伊達稙宗(実父)を支援することになり、最終的には、悲運な最後になる。

○1545年(天文十四年)に、大崎一族の羽州山形城主10代最上義守の添えもあり、室町幕府から左京太夫(奥州探題)に任官を受ける。任官後、小野城から中新田城に移る。

その後、義直左京太夫任官後上洛したが、将軍足利義晴に拝謁できず、足利一門でもある「大崎公方」として、著しく権威を損なわれる形となった。このことが、その後「天文の乱」の火種となった要因となった。

拝謁ができなかったのは、将軍足利義晴が当時流行した疫病を恐れ、越前国へ行き、義直と対面できなかった為であった。将軍からは書状つきの鎧一式を拝領したが、奥州諸大名からは軽んじられ、家臣からも不協和音がで始めた。

| 小野城祉 |

小野城祉・梅香院 |

|

|

○1548年(天文十七年)には、伊達内乱を治めるため、伊達家家老小梁川宗朝ら6人が密儀し、密使を時の13代将軍足利義輝あしかがよしてるへ送った。稙宗-晴宗父子の争いが根強く、稙宗自体和睦を好まず拒否を続けた為に、稙宗を救う手段として家老が進めた。時の将軍の代わりに大館晴光が伊達の使者に応対、結果、将軍義輝より伊達左京太夫晴宗に内書を宛てることになり、状況が一変、稙宗が将軍の下地に従わざるを得ず、西山城から伊具郡丸森城に退くことで、九月九日に15代伊達晴宗が当主として誕生する。30歳であった。義直は晴宗方についた為、伊達脅威も少なくなり、兼ねてからの懸案であった義隆世継ぎに策をめぐらすことになる。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義直~義隆時代Ⅴ>>

| 梅香姫系図 |

天神山梅香院 |

|

|

義宣は氏家三河守隆継により岩手沢城に幽門されて、2年余り居座ることになる。居城を長期に空けることは謀反・反逆と疑われる帰来があり、義宣も同様、小野城を長き空けたことは、殉死に値する事と大崎氏家老は、義直に進言するが、伊達家に配慮し、小野城に帰城の命をだす。1550(天文十九年)の事である。

義宣は氏家三河守隆継により岩手沢城に幽門されて、2年余り居座ることになる。居城を長期に空けることは謀反・反逆と疑われる帰来があり、義宣も同様、小野城を長き空けたことは、殉死に値する事と大崎氏家老は、義直に進言するが、伊達家に配慮し、小野城に帰城の命をだす。1550(天文十九年)の事である。

注)義宣が疑われたのは、氏家氏の問題が絡む、氏家氏は、当主に反旗を翻す程の危険な存在で、当主を凌ぐ勢力を誇り、天険要害の堅城で大崎領内に睨みを利かせていたからである。

○1550年(天文十九年)には、義直より小野城に帰城の命が発せられるが、義宣は磐手沢城を密かに脱出し、高泉城に入り、葛西領の石巻の葛西当主葛西晴胤の弟晴清(伊達稙宗の子牛猿丸、義宣の弟)を頼ったが、入城認められず、最も頼りとなる伊達稙宗のいる丸森城をめざした。が、大崎側の刺客によって、飯野川辺の辻堂で惨殺される。義宣の墓は、桃生郡河北町大森辻堂にある。法名は「玉竜院殿輝山道宣大居士」

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義隆時代Ⅰ>>

○1555年(弘治元年)七月には、義隆は大崎領内を統治するようになり、古川形部持煕の子九郎に義隆より一字拝領され、古川弾正忠隆と改め古川城主を命じた。古川形部持煕没後十五年の歳月を経て、古川城宿老米谷兵部の進言で御家再興が許された。又、弟十郎は義隆より一字拝領し青塚摂津守隆持と改め、出城の青塚城主を命じられた。この頃の戦国時代は、武田信玄と上杉謙信の間で川中島の戦いがあったり、地方の覇権争いが盛んな時であった。

○1557年(弘治ニ年)秋は、大凶作となり、義隆は、飢餓状態の領民(農民)に領内の未開墾の原野、湿地、川の合流の三角州の開墾出役を命じ、その報酬に食糧米を現物支給し領民の窮乏を救った。領民は、大凶作で飢餓状態に陥って為、開墾出役に積極的に応じた。大崎領内は35万石(石高推計)ではあったが、未開墾が点在したいたので義隆が窮民対策と開発を政策し実行したものであり、この年から、灌漑用水が少しずつ整備され、田畑耕作面積が増大する結果となった

。

義隆は、幼少の頃から猜疑心を持たず成長したことが、戦国時代では短所であった。義隆のこの様な短所を義直は憂い、死の直前に大崎一門の南条下総守隆信を推挙し、義隆の直属の配下にさせた。これは、下総守の智謀豊かさを見込んだためである。

今までに、隣接葛西領国と境界争いで幾度も戦火を交え、天文五年の内乱相克( 対立・矛盾する二つのものが 互いに相手に勝とうと争うこと)を乗り越え50余年大崎領国を維持してきたが、さらに、体制固めにより20余年以上に戦国時代を生き残ることができた。

○1571年(元亀二年)には、伊達領国で宿老中野宗時・牧野久仲の造反が起こり、内紛の兆しが生じた為、大崎領国は同族の羽州山形城主である最上義光と軍事同盟を結び、伊達・葛西氏の侵略に備えた。一方、葛西領内で、本吉重継が反旗を翻したのに続き熊谷直平も背いて内乱に発展していた。この機会に、義隆は、長年境界争いを続けていた葛西領国境の遠田郡六十六郷を奪還すべく葛西に攻め入った。大崎・葛西合戦の始まり年でもあった。

○1572年(元亀三年)七月には、大崎・葛西合戦の夏の陣、義隆率いる大崎の最上連合軍3万の大軍が佐沼まで攻め上り、大崎旧家臣でありながら、葛西傘下になった薄衣一族が再び義隆に服属させ旧領奪還を実現させた。

義隆は領内の争乱を極端に恐れ、一族一党の内乱誘発を防ぐべく、周到な気配りをした。又、一族一党の情報分析は城代の里見下総守隆信が受け持たせ、領内に間者を放ち情報収集し、鉄壁の管理体制を敷いた。恒例の正月十八日の名生城大広間の佳例の懺法に同族一党

を集約し、忠誠の誓いをさせる儀式を行ったり、義直の弟高泉木工権直堅、百々弾正直孝に年始贈答を送ったりして、心配りをするほどであった。

(注)大崎四家老について

①仁木遠江守隆家は、高根城主、葛西領内に情報源を持ち葛西通であった。

②里見紀伊守隆成は、狼塚城主、筆頭格で、山形との人脈があり、最上家との軍事同盟を成立させた。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義隆時代Ⅰ>>

③渋谷備前守隆時は、遠朽館主、種子島製造を働きかけ、公方鉄砲隊を組織した。三本木町と松山町の境に「鉄砲町」という部落があり、当初の名残で、鉄砲隊を組織し三本木町周辺で領内防備をしていたと考えられる。三本木町の桑折城の近しい位置にある。

④中目兵庫守隆成は、中ノ目城主、伊達領内に情報源を持ち、伊達通として知られた。

○1573年(天正元年)には、7月に足利義昭が信長・家康連合軍に降伏し、足利幕府230余年が滅亡し、元亀年号から7月28日に天正元年に改元された。

○1580年(天正八年)に大崎義隆50歳になったが、足利幕府滅亡後も奥州大崎領内は安定、平穏な時期を過ごしていた。義隆の統治時代は、歴代当主の中で最も領内が安定、隣接大名に比べて

租税が安く、領民からは尊敬され、一族一党からも慕われ、人材登用も卒なくしており、又、侵略戦争も避けていた為、平穏安定に領内を治めた。

○1581年(天正九年)五月には、足利幕府滅亡後、織田信長に拝謁し、忠誠を誓う為上洛を決行、名生城には嫡子義興と城代紀伊守を残し、四家老と三百騎を従え出発した。

上洛は歴代同様、羽州街道を鳴子に進み、最上をへて日本海側の北陸路より新潟・富山・金沢・福井から「木の芽峠」を越え、琵琶湖湖岸に抜け大津をへて京都に入った。途中、安土城の織田信長

に拝謁(史実には記載されてない)宮崎産の駿馬十頭、絹肌米十石(60kg入り25俵)を献上、信長より朱印状を賜る。(現存史料として存在する)

○1586年(天正十四年)夏には、義隆の寵愛を受けた新井田形部少輔隆景が突然に側小姓役からはずされた。若干16歳ではあったが、「謀反の企てが露見した」事が更迭の理由。色々な

憶測が流れ、同じ側小姓の伊場野惣八郎の謀略とか、公方鉄砲組の主戦論者で城内から危険視されたとか、の憶測があった。義隆は、嫡子義興6歳が成長するなかで、相談相手に相応しい相談役に、この二人の側小姓から抜擢する考えであった程

、領内で有望な側小姓であった。新井田隆景は大崎一門の血筋で里見紀伊守隆成(家老職筆頭)の推挙、一方、伊場野惣八郎は中目兵庫守隆政(四家老の一人)の推挙で、智謀に冨、聡明な人材が故のことでもあった。

この事態で、伊場野惣八郎の立場も危うくなり、城内では孤立同然、里見一派の厳しい監視と怒りに身の危険を感じ、磐手沢城の氏家弾正義継を頼り、義隆の隠密裡に進めている「公方鉄砲隊」の内情を打ち明けた。氏家弾正義継は事態の大きさに驚き、三丁目城に隠居の氏家隆継に相談をした。以前より大崎領内の内紛には、必ず氏家一党が介在することから、政略的に義隆に同族の黒沢冶部隆澄の娘澄姫を義隆に嫁がせていたが、伊場野惣八郎を庇護することで、再び

内乱の兆しが見えてきた。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義隆時代Ⅱ>

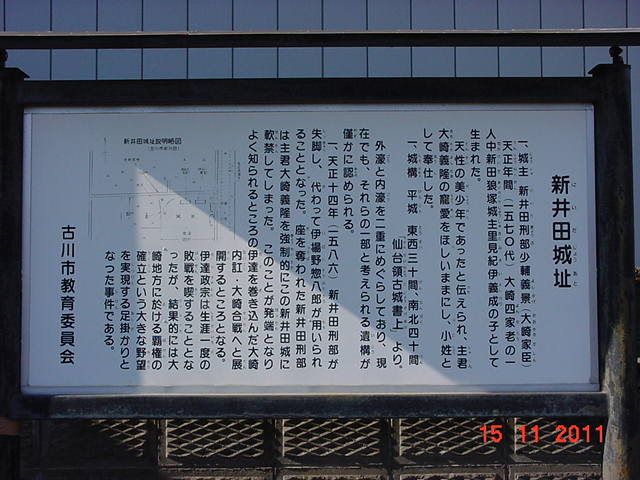

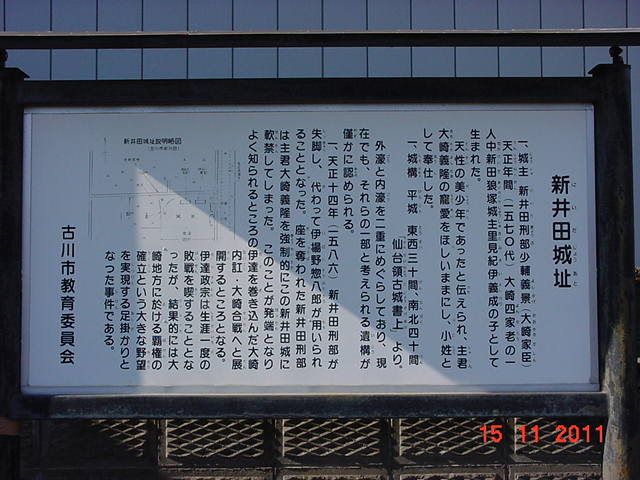

| 新井城祉案内 |

新井田城址 |

|

|

○1587年(天正十五年)夏には、新井田隆景の再吟味を行う為、新井田城に義隆が向かうが、里見一派の企みにより、幽門されてしまう。(家臣を再吟味する為に、家臣の城に出向く事は、当時として考えられず、一説では、義隆の男色説があり、新井田形部隆景も織田信長と森蘭丸の関係と同様であったとも言われている。)一方、氏家一党は、主君の救出と名生城の側室、子息の警護の大義名分で挙兵し、氏家弾正隆継が名生城を占拠したが、新井田隆景、里見一派、山形の最上義光(義隆の叔父)の勢力から、形勢不利とみて、伊達家(米沢)に、日頃懇意にしていた、片倉小十郎景綱を通し援軍を求めた。この事自体が義隆に知れる事になり、事態がさらに悪化して行く。

この時の義隆の動向に諸説あり、この時義隆は58歳、新井田城(新田城)に幽門された説、里見派に拉致された際の自決説、さらには、側小姓の新田形部少輔の起こした騒動の責任を取り、新田城に隠居したのではないかと思われる説。新井田城(新田城)に入り一年近く逗留していることや、

嫡子義興は、監司職の氏家三河守隆継と弾正義継などの氏家一党に庇護され、名生城で政事を司っている事などからである。後に、最上義光の仲介で名生城は氏家一党より解放されている。諸説があり、定かなところはない。

いずれにしても、大崎領内は里見一派の主流派と氏家一党の反主流派の内紛状態に陥り、やがては、最上義光(山形)と伊達政宗(米沢)を交えた「大崎合戦」に拡大して行く。氏家隆継が片倉小十郎景継を通して宿敵伊達(米沢)に援軍を求めたことが、義隆に内通があったこと

事から、主流・反主流に分かれて内乱状態になった。

○1588年(天正十六年)正月には、伊達政宗(米沢)が大崎領国に出陣を決意する。

「伊達天正日記」より

「十七日、是ヨリ先、大崎義隆家中二派ニ別レテ相争フ、玉造郡岩手沢城主氏家吉継(義継)、公(政宗)ニ援ヲ乞フ、公之諒シ是日出兵二決ス(原分のまま)」

この様に、政宗が氏家一党の援軍要請に挙兵した史実的根拠がある。政宗は、氏家一党の十八城館、村五ヶ所が伊達傘下に属し、大崎侵略後、氏家が大崎領内を十分治められると判断

したことも挙兵の理由でもある。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義隆時代Ⅲ>

留守政景(政宗の叔父)(利府城)にも相談をした上で決断した。又、留守政景の正室が黒川月舟斉晴氏の娘でもあり、に味方することを要請したが、受け入れられず、

逆に、里見一派に「伊達挙兵す」ことが、内通された。

(注)

戦国時代の戦いの大半は、極力、田畑を荒らさないように、原野が戦場となった。進軍も川の流れをさかのぼって敵陣に向かい、帰路もおおむね山道や川原であった。

○1588年(天正十六年)正月、名生城の恒例の行事が取りやめとなり、伊達挙兵にかかわる軍議が行われた。伊達軍の侵攻経路と大崎軍の守備体制をどの様にするかであった。

伊達軍の侵攻経路は、米沢から板谷峠を越えて桑折城(福島)を抜け、国見峠から梁川経由岩沼城(泉田安芸重光)で合流し、海岸沿いに東進し利府付近で留守上野介政景と合流、鳴瀬川を上る事とした。

さらに、大崎軍の防備に関して、下記の如く決定する。

| 第一要塞師山城祉 |

桑折城祉 |

|

|

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義隆時代Ⅳ>

| 第三要塞中新田城祉 |

千石城址 |

|

|

①第一要塞として師山城・・総大将は渋谷一党を率いる渋谷備前守隆時、精鋭三千名余り、隣接の桑折城には、渋谷党に属した八森相模守が陣取り、黒川月舟歳斉も駆け付け軍勢二千余名余り

②第二要塞として下新田城・・葛岡監物が城主で守備

③第三要塞として中新田城・・総大将は大崎義興、副大将に城主の南条下総守隆時、軍勢五千余名とした。新田城には、大崎義隆が籠り、里見紀伊守隆成が指揮し、新田形部少輔と里見一派が守備を堅めた。

一方伊達軍は、一説では、主君伊達政宗は、南奥羽の隣接大名と対峙している為、動けず、政宗の出陣はなかった。その為、総大将は留守上野介政景、同格で泉田安芸守重光、副将には浜田伊豆守等で軍勢一万名余りを率いて、

国境の遠藤出羽守高康の居城千石城(松山町)に辿りついた。

○1588年(天正十六年)二月二日、大崎合戦が始まる。伊達軍一万数千名泉田安芸守重光が先陣となり、後陣が留守上野介政景となり、大崎軍の第一要塞の師山城を通過、第二要塞の下新田城も通過して、中新田城に着陣した。氏家三河守隆継は呼応して岩手沢城を出るはずだったが、中新田城に最上義光が送りこんだ援軍、5千余りが絶えず、岩手沢城を牽制した為足止めさられた。伊達軍は先陣に小山田筑前守頼定(宮城県大河原町)が戦闘開始、公方鉄砲隊と伊達の鉄砲隊との

交戦に始まり、戦略的策謀に伊達鉄砲隊が敗北、次に、騎馬隊が雪に覆われた沼や湿原地帯に足を奪われ敗北、足軽も地の利を得た大崎軍に敗退、形勢不利から脱する為に泉田安芸守重光が陣立てを立て直そうとしたが、大崎軍に伊達軍5千余名

が包囲され、逃げ場がなく新沼城に逃げこみ籠城する状況となった。大崎軍は新沼城を包囲し、持久戦の状態に陥った。城内では日が増すごとに飢餓状態となり、騎馬まで食らう程、窮する状況に追い込まれた。この状況において、新沼甲斐守に、

大崎軍の伝手があり、大崎軍の城代南条下総守に和議を申し入れた。大崎氏は足利一門の由緒ある家柄でもあり、城内の状況を察し、泉田安芸守重光、長江月鑑斉(宮城県深谷城主)が人質となることで、新沼城の5千名の兵は解放された。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義隆時代Ⅴ>

○1588年(天正十六年)三月、再び伊達軍は、政宗を総大将として、大崎領に攻め入り小野田城を落城させ、中新田城を攻撃、大崎義隆も一万余名の兵で応戦、伊達軍は大崎氏から伊達に従った、一迫、二迫、宮町、鍛冶屋沢、鬼首氏を合わせ一万七千名にもなり、大崎軍と数日睨みあいが続いたが、危急に伊達成実より「佐竹軍安積に出陣」の報を受け退去せざるを得なくなった。(二月一日戦闘開始~三月十六日で終了)

伊達政宗は義隆反主流の画策を図り、三年越しにして「大崎合戦」まで持ち込んだが、結果は失敗に終わった。伊達軍が唯一戦いに負けたのが、大崎合戦であった。しかしながら、敵領での戦いは兵力を損なうのは大きいが立ち直るのは早い、一方

大崎氏は勝ちはしたが、戦場となった大崎領国の兵の流した血は拭い去ることができず”大きなきず”として残ってしまった。大崎氏の滅亡が予感される事態であった。

○1588年(天正十六年)三月二十四日に、伊達政宗は最上義光に宣戦布告をし、再対決の準備を進める。政宗は「大崎合戦」の敗因は、叔父最上義光の大崎氏への援軍がであることとし、大崎家臣団に対する諜略を進める一方、

氏家弾正義継の後見役の氏家三河守隆継の実弟磯田典正兼継に書状を送り、氏家党の一致団結を図り、大崎氏攻めをする旨を依頼した。政宗は最上義光を攻略するには、大崎・最上軍事同盟を寸断し、同時期に大崎氏を攻めれば

、最上氏は大崎氏に援軍を送ることができないので、氏家党が有利であることを示唆した内容を兼継に送った。(「貞山公冶家記録の四」に残されている。)大崎義隆は、大崎領国から戦火が最上氏に飛び火することで、「大崎合戦」が潮時として新田城から中新田城に移った。大崎氏歴代が隠居する為の慣習に習ったように城替えをした。しかし、嫡子の大崎義興は戦国時代の隣接大名を動かす力はなく、最上義光を頼らざるをえなくなり、宗家奉公の名目で後見役として義光が采配をふるうことになる。

実質、大崎・最上軍事同盟であり、伊達政宗の宣戦布告は大崎・最上軍事同盟との対決となる。大崎・最上と伊達軍は関口、ニ口、笹谷峠の国境に軍勢を集結、大崎義興も最上に援軍として、自ら総大将として主力軍の笠原党三千余騎従え黒川領を通り笹谷峠に向かった。

一方、伊達政宗(米沢)と最上義光(山形)の戦いは、政宗生母保春院(最上義光の妹)の必死の和議工作で中止となった。これは、保春院が国境の中山境に80日居座り、両軍の激突を回避した。しかしながら、氏家弾正義継は三河守隆継との対立があったかれど、(宗家に弓を引くことに対して、隆継が諫言したことが対立の要因)氏家弾正義継は、中新田城を攻めた、しかしながら、渋谷備前守隆時率いる「公方鉄砲組」により、騎馬隊が討ち散らされ退去せざるを得なくなった。逆に、磐手沢城に追い込まれてしまい、敢え無く和議を最上義光の仲介を仰ぐこととなった。1588年(天正16年)五月十七日付けの最上義光書状によれば、氏家弾正義継は、家臣宮城中部等の家臣を人質にだして、最上義光に忠誠を誓ったとある。義継の伊達政宗に同調することで、大崎領国の当主の座を狙ったが、夢叶わず消え失せてしまった。

後に、氏家弾正忠義継は、最上義光の仲介で大崎義隆に出仕かなうことができる様になった。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義隆時代Ⅵ>

しかし、伊達政宗は大崎攻めを諦めておらず情況を窺っていたが、天下の情勢が豊臣秀吉の九州征伐を終え、関東覇者北条一族討伐命が諸大名に発せられ、強いては、奥州平定を

狙うまでに至っており、さらには、佐竹(常陸)・蘆名(会津)の連合軍に戦闘を強いられ、米沢から遠方の大崎領国に攻め入る余裕もなかった。政宗は、秀吉の権勢に対して、日頃、懇意していた加賀百万石の前田利家より天下人秀吉によしみを通じることを促され、

豊臣秀吉に鷹を献上し、よしみを通じることにしたが、北条一族とのよしみも懸念され迷うところであった。一方、最上義光も秀吉の権勢に脅威を感じ、伊達・大崎・最上との連携を図り、秀吉との対抗を模索したが、伊達政宗との和議を図り、情勢を見極めることに

した。

○1589年(天正十七年)一月二十三日付けに、氏家弾正義継より、伊達政宗に、大崎義隆が再び氏家党討伐する動きがあるとの書状が届く、政宗は再度「大崎攻め」を画策する為に大崎家臣団の諜略を進めた。氏家弾正義継を伊達に従属させ、黒川月舟斉晴氏を

再び伊達と結ばせ(「大崎合戦」では、大崎方についた。)、大崎領内の主流派の中で、義興の後見役最上義光が政事を執行することに不平を持つ家臣の攻略、特に、家老格の中目兵庫頭隆政を離反させるなど、家臣団の総崩しを画策、結果、二月二十八日に最上義光を通じて和議を

結ぶ、さらには、四月十六日に大崎義隆が和議の使者を米沢に参向させて、和議の条件交渉をさせた。

伊達政宗の和議条件として、四月十六日付けの書状の記載が残されている。内容は「大崎領を伊達の馬打ち領とし(伊達への従属)、最上義光と絶縁、氏家党の復権を求める。」であった。大崎領内では不服を唱える者もいたが、大崎義隆が領内を集約し時期を見計らうことにした。

○1589年(天正十七年)六月五日に、伊達政宗は会津芦名を攻める為、先陣猪苗代盛国(芦名に不満)、二番手に支倉小十郎、三番手に伊達成実と総勢ニ万三千余騎、一方、芦名軍は冨田将監を先陣に一万六千余騎が摺上原に集結、戦闘が始まったが、芦名軍は追い込まれ

黒川城(会津若松城)に籠ることになった。しかし、六月十日夜に、芦名義広は白河に逃れた。その後、、落ち延びて、生家の常陸佐竹に囲われることになった。六月十一日に伊達政宗が黒川城に入った。芦名攻略を見極めたかのように、二日後の六月十三日大崎・伊達の和議の返書として、

大崎義隆の「起請文」が届いた。

「起請文の事

承り候如く、雪斎、月舟のちゅう策に任せて一和の義落居の上、向後

において互に入魂有るべく旨、もっとも候。

当方より若し為れば、上は梵天、帝尺、賢牢地、熊野三所権現、下略

天正十七年 材鎧十三日 義隆血判

伊達(政宗)殿」

結局は、天正十六年秋以来、氏家弾正忠義継への切腹命令にはじまり、氏家党の最上氏への抱え込み、伊達氏の再征と続いた大崎・伊達との反目が決着することになった。

大崎氏歴代の流れに関して

<<大崎義隆時代Ⅶ>

伊達政宗の芦名攻略は、豊臣秀吉の「私戦禁止令」に違反したことで、秀吉の怒りをかうこととなる。(「私戦禁止令」は、1585年(天正十三年)に秀吉が関白になったときに

戦国大名に布告したもの)

すぐに、「秀吉怒る」との報がもたらされた。片倉小十郎景綱や重臣たちは、政宗を説得し、前田利家、施楽院全宗に取りなしを頼み、上郡山伴為、遠藤不人斎を上洛させ弁明にあたらせた。弁明の内容は、「私戦禁令」に背いたのは、弟小次郎(笠丸)の芦名氏への入嗣が反故にされた為、会津攻めをしたと反論し、伊達家は前代奥州探題で、奥州54郡における戦いは公的権限だと正当化した。

○1590年(天正十八年)三月一日付に、豊臣秀吉が小田原征伐の大号令を発し、三月十八日には、伊達政宗は評定を開き小田原参陣を決断した。一方、大崎義隆は「下剋上も極まりに達しておったの、百姓の子が天下を取る世に加担も出来まい」と静閑の態度を

取った。義隆自体は政宗によって、一度隠居をしたが再び、当主になることで、領国安堵されたが、氏家弾正忠義継の執事職が政事を伊達一色にされ、それを嫌い密かに最上義光との密約を結び、政宗との和議を反故にし、氏家弾正隆継を弾劾するとことを踏み切らせ、伊達離脱をし、伊達との和議は実質上、表向きとなった。

葛西晴信かさいはるのぶは、会津黒川城の伊達の下に、大窪紀伊守を参内させたが、伊達の術策に陥り、小田原参陣はしなかった。

この頃、伊達においても、小田原参陣前、政宗の弟小次郎(笠丸)が殺される事態が発生した。この事態には、諸説があり定かではないが、伊達政宗が自ら殺めたとの説、屋代勘解由、牛越内儀、七右ェ門(鈴木和泉守元信)のいずれかが、笠丸の小守役を勤めた小原縫殿之助の屋敷で斬ったとの説があり、諸説もろもろである。この原因は、保春院が最上義光の口説かれ、政宗を毒殺し、小次郎を当主に擁立する企てが発覚したことにある。

この時期の情勢は緊迫を要し、小田原参陣に向け、政宗は大崎領国の守備を氏家弾正に任せ、伊場野外記いばのげきや伊達に属下に檄文を送った。又、補佐役に礒田典膳正兼を命じ、氏家弾正義継の補佐をさせた。

大崎氏歴代の流れに関して

<<奥州仕置に関して大崎氏Ⅰ>>

○1590年(天正十八年)六月二十四日に、関白秀吉と政宗が初会見、難を逃れた。(小田原参陣しても、関白秀吉になかなか謁見をできず、暫く日をおいてであった。)

○1590年(天正十八年)七月には、北条氏直は、籠城四カ月におよび、形勢不利を悟り、独断で徳川家康に救いを求め、自ら切腹し、父氏政、叔父氏照や家臣の助命嘆願をした。秀吉・家康は降伏の申し入れを受け入れたが、七月五日に、北条氏直を許し、氏政・氏照、重臣松田憲政・大道寺収繁に切腹を命じ、氏直は、高野山に籠る事となった。のちに、氏直は一万石の領地を河内に与えられ、大阪城に出仕することになった。

○1590年(天正十八年)七月ニ十六日には、豊臣秀吉は宇都宮に入り、伊達政宗、最上義光、木村清久を召き、”東国御出馬”を評議し、八月一日に白河から八月九日に会津黒川城に入城することになった。八月一日白河では、伊達政宗、最上義光に本領安堵の朱印状が与えられた。

八月九日会津黒川城では、出羽奥州総仕置の厳しい評議が為された。評議の結果は、大崎義隆(名生城主)と葛西晴信は領地没収(この事は、最上義光により宗家の大崎義隆に伝えられた。)、石川昭光、結城義親(白河城主)も領地没収の裁定が下った。

伊達政宗も「私戦禁止令」に違反したとのことで、会津四郡、南仙道五郡を召しあげられ、会津黒川城祉に蒲生氏郷が四十二万石与えられた。(伊勢松坂十二万石から大大名となる)又、小田原征伐の軍功に奥羽総大将に任じられた。

○1590年(天正十八年)八月十六日には、奥羽総大将の蒲生氏郷が、伊達政宗を先達に、大軍を率いて大崎領国に入り、大崎義隆のいた中新田城で大崎領国没収の沙汰が下された。

○1590年(天正十八年)八月十八日には、領地没収後、大崎領と葛西領は関白秀吉の側近木村弥一郎右衛門吉清(明智光秀の重臣で丹波篠山の城代であった。)に与えられた。名を伊勢守に改め、登米城(旧葛西)に入り、嫡子清久は古川城(旧大崎)に入り、領国を治めた。

しかしながら、木村父子は関白秀吉の命で、検地と兵農分離の刀狩りを徹底的強行した為、農民の不満が爆発した。検地では生産力を米で評価し、租税をニ公一民と原則とした為、義隆統治時代に比べ対象面積を二割減じた重税を課した為であった。

又、木村氏には、家臣が少なく、中間、京都周辺の浪人などを家臣にして下向した為、統制がとれず農民の不満がさらに増加した。

○1590年(天正十八年)十月十六日には、大崎旧領から木村父子の悪政に対して反旗の狼煙をあげられ、忽ちのうちに葛西旧領にも拡大し、大崎・葛西の旧臣が土着民を扇動して一揆がおこる。大崎旧臣率いる一揆勢は膨大な数になり、木村父子は佐沼城(鹿ヶ城)に逃れたが、もう、木村父子だけでは、一揆鎮圧

が不可能な事態に陥った。浅野弾正少輔長吉は、奥州仕置きを終え帰京の途中でその報を聞き、米沢の伊達政宗、会津若松の蒲生氏郷に伝えに、出陣を命する。

大崎氏歴代の流れに関して

<<奥州仕置に関して大崎氏Ⅱ>>

○1590年(天正十八年)十月ニ十六日には、伊達軍が米沢を出発し、十一月五日に留守政景の利府城に入った。一方、関白秀吉名で十一月十日に、関東の徳川家康らが挙兵した。

○1590年(天正十八年)十一月十四日には、蒲生氏郷が国分・松森城に至り、下草城で政宗と氏郷が大崎旧領の一揆鎮圧の軍義を開いた。この後、政宗家臣須田伯奢が蒲生氏郷の陣屋を訪ね、「政宗謀反」ありと密告を受け、一夜にして深谷から名生城を攻め落とし、翌日には名生城に籠城してしまう。(政宗と氏郷の

確執(奥州仕置で会津領地没収され、氏郷が拝領したことに始まる。)があった為である。)、伊達軍は、蒲生氏郷に遅れを取りながら千石城(松山町)に本陣を構え、中目城・師山城を攻め落とし、高泉城(高清水町)を無血開城し宮沢城攻略に入った。

| 師山城祉 |

中目城祉 |

|

|

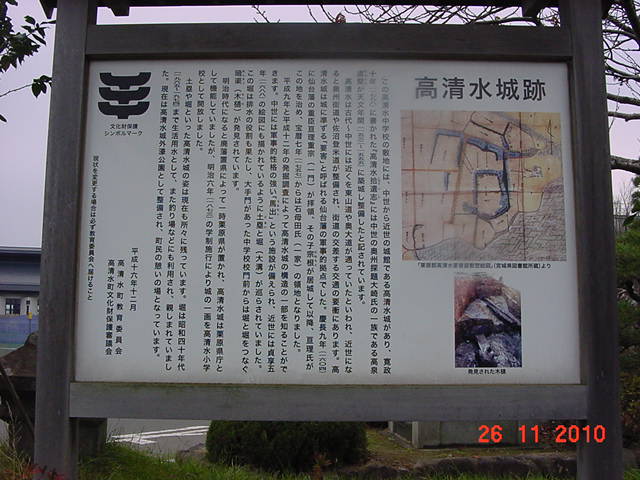

| 高泉城祉(高清水城址) |

宮沢城祉 |

|

|

大崎氏歴代の流れに関して

<<奥州仕置に関して大崎氏Ⅲ>>

| 宮沢城祉(鹿島神社) |

宮沢城祉遠景 |

|

|

宮沢城は典型的な平城で、敵軍の攻撃に対して玉造川(江合川)支流を生かし、水壁を城一帯に築いた。宮沢城址に建つ神社は、今でも防備の地形を留める。堰き止めると、一帯が冠水し、「浮城」となったが、兵糧攻めには崩れやすく、一揆鎮圧軍には陥落してしまった。

城主の岩崎讃岐守義久が降伏し、一揆鎮圧軍で取り次いだのが、鈴木右衛門重信であった。攻略後、伊達軍は木村父子が一揆軍に包囲された佐沼城(鹿ヶ城)に向かうことになるが、一揆軍は約四万五千余名にものぼっていた為、名生城の蒲生氏郷と軍義を開くことにしたが、

氏郷は病気を理由に、軍義を拒みつづけた為、政宗は自軍だけで佐沼城に向かい、一揆軍を攻撃し、一か月振りに、木村父子を救い出した。

しかし、蒲生氏郷は、政宗の葛西・大崎一揆に対して消極的態度が挙動不審として、関白秀吉に注進をした為、秀吉より上洛命が伝えられた。

○1590年(天正十八年)十ニ月十九日に、政宗が米沢城に帰った翌日に、関白秀吉の召喚命令が伝えられた。急ぎ上洛途につき、関白秀吉の詰問を受けることになった。

政宗が一揆軍に檄文を送ったことが、詮議とされたが、政宗の弁明で難を逃れた。弁明内容は、「政宗の花押セキレイで、軍事文書であるにも関わらず、セキレイに眼孔がない事を理由に、問題とされた檄文は政宗のものでは無いことを訴えた。」であった。

○1591年(天正十九年)ニ月九日に、秀吉の裁定が下り、政宗は会津五郡召し上げ、蒲生氏郷に与えられ、政宗には、葛西・大崎旧領を与えるもとなった。木村父子は、知行召し上げ、佐渡島おくりとなったとの説が残る。又、政宗は侍従に任ぜられ、従四位下に叙されて

、羽柴姓を許された。

大崎義隆は、葛西・大崎一揆が起こる十日前の1590年十月六日に、御家再興の為上洛、一か月の長旅を経て、京都逗留一か月を費やし1590年(天正十八年)十二月七日に、五奉行上申を得て、聚楽第の大広間で謁見、秀吉は、義隆の器量を見抜き(秀吉の人を見抜く力は、その当時定評があった)、小田原不参を

不問にし、領地安堵の朱印状が与らえれた。(大崎氏は、伊達氏の馬内領であり、伊達家の臣下にあたり、小田原参陣に関して、伊達家より命令が下されなかった旨を弁明したことも不問の理由と思われる。)

大崎氏歴代の流れに関して

<<奥州仕置に関して大崎氏Ⅳ>>

領土安堵されながら、領地は旧領ではなく、旧領の1/3の減封で、旧家臣の没収地黒川月舟斎晴氏の12万石を与える

であったが、旧家臣の流浪を救うとして帰路にたった。しかし、帰路途中で、蒲生氏郷に御礼の為立ち寄った会津黒川城で、朱印状の取り消しが告げられ、蒲生氏郷にお預けとなる。(葛西・大崎一揆の所以である)一方、大崎旧領では、最上義光や伊達政宗に多くの大崎旧家臣が家臣となったが、笠原党の宮崎城主笠原民部隆親は、宮崎城を本拠に徹底抗戦を準備していた。

○1591年(天正十九年)ニ月ニ十九日には、関白秀吉より、伊達政宗が聚楽第に屋敷を賜り、鈴木新兵衛、石母田景頼の家臣に普請を命じた。

○1591年(天正十九年)ニ月ニ十九日には、伊達成実、湯目民部に書状を送り、葛西・大崎移封を伝える。書面は下記の如く内容であった。

○伊達成実には、①葛西・大崎の仕置きを命じられたが、登米、名生の警護を留守

政景に命じた。諸問題は、よく相談し凶事は起こさぬように注意

されたい。

②旧領地の作付に支障ないよう、浅野弾正少弼に相談する事

○湯目民部には、葛西・大崎旧領を与えらたが、荒廃しているか、また、惨殺事件も

あると聞き、侍から下人まで動転していることであろう。城をこし

らえ館を築き、備え を万全にするように。下人は勿論、侍も忠

節の者は取り立てるよに、伊達成実に相談してくれ、このこと

は、葛西・大崎旧領の領民へ宣伝してくれ

すでに、大崎旧領の大崎旧家臣に対しては、懐柔策を着々と進めていたが、さらに、政宗より命じられた。

しかしながら、大崎義隆が会津に幽門されたのを機に、義隆を慕う旧領民や旧家臣が、共に決起したのをはじめ、旧葛西領内でも旧家臣や旧領民の決起が次々と起こり、さらには、豊臣政権を嫌う九戸政実(岩手北部)の反乱、庄内一揆が起こり

、関白秀吉の朝鮮遠征計画を進める上で支障となる為、東北平定が急がれ、一揆鎮圧には熾烈を極めた。

○1591年(天正十九年)四月二十一日には、 関白秀吉が、伊達政宗に帰国を許し、葛西・大崎旧領の余燼掃討を命じた。

○1591年(天正十九年)六月二十一日には、大崎征伐の準備をしていた政宗が、米沢城を出陣、六月二十日付けで、関白秀吉は、豊臣秀次、徳川家康、上杉景勝に出陣の朱印状が発した。(上杉家政書に残されている)

大崎旧領の国一揆は、義隆の嫡子義興を総大将に、笠原民部隆親を筆頭にした笠原党が、宮崎城に集結、大崎一門の古川弾正隆継の古川城、百々左京亮隆基の百々城(宮城県田尻町大沢)も呼応した。葛西勢も佐沼城に一揆鎮圧軍に備えた。

伊達政宗は、古川城、百々城を容易攻略(抵抗は少なく)しながら、宮崎城に迫った。

大崎氏歴代の流れに関して

<<奥州仕置に関して大崎氏Ⅴ>

| 宮崎城祉案内 |

宮沢城祉 |

|

|

○1591年(天正十九年)六月二十四日早朝に、伊達政宗が総攻撃を命じたが、難航不落で知られる(城普請が得意の笠原氏初代が縄張りした城)宮崎城は、鎮圧軍に取って苦戦を強いられ激戦の呈を要した。

宿老の浜田伊豆景隆が、馬上で銃弾を浴び倒れる始末、各有力家臣も倒れるなか、苦戦しながら攻略できたが、「大崎合戦」に相当する犠牲者の数に及んだ。

| 浜田伊豆景隆の墓案内 |

浜田伊豆景隆の墓 |

|

|

政宗は、宮崎合戦の戦勝報告に首級八十一、耳鼻百三十余りを塩漬けにして、関白秀吉に送り届けた。宮崎城主の笠原民部、嫡子隆元と家臣道城蔵人、上ノ沢讃岐、今野与惣衛門は落ち延び、山形村山の楯岡城西田の村崎に隠遁したが、

楯岡城址本城豊前守に召しだされ、宮崎太郎左衛門となった。

古川城、百々城は鎮圧軍に掃討され、残党は佐沼城に集結した。佐沼城は、葛西晴信の一家の千葉信胤、信重兄弟を大将に仰ぎ、それに、大崎旧家臣の残党、百姓、婦女子を含め一万人余りを数えた。

○1591年(天正十九年)六月二十七日に、伊達政宗は佐沼城総攻撃を命じ、本陣を御陣場山に構え、一揆勢を攻め囲んだ。政宗は一揆鎮圧に豊臣秀次に相談したが、「ことごとく掃討せよ」との厳しい命が下された。武士五百、婦女子二千名余りを捕え、全員撫で切りに処した。政宗は、一揆首謀者を含む一揆に加わった者の頸を首実検し、遊佐沢部、飯田筑前、星彦七などの家臣に命じて、大念寺の裏山に葬った。(迫町史閲覧のこと)

大崎氏歴代の流れに関して

<<奥州仕置に関して大崎氏Ⅵ>

政宗は、葛西・大崎一揆を鎮圧後、これらの領地をそっくり与えられたが、会津黒川城は召しあげられ、さらには、米沢城から磐手沢城へ移封を命ぜられた。

葛西・大崎旧領内は、依然 として不安定状態であるなか、「須江山の惨劇」が起こる。

| 磐手沢城祉案内 |

磐手沢城祉政宗像(岩出山城祉) |

|

|

○1591年(天正十九年)八月十四日に、政宗が豊臣秀次の誅殺命令を、だまし討ちする形で事態が起こった。葛西・大崎一揆の惣頭衆を「本領返賜」と偽り、集めて、だまし討したものである。

以後、葛西・大崎旧領内には、遺恨が残る形になったが、一揆自体は沈静化していった。

○1591年(天正十九年)秋に、大崎義隆は、蒲生氏郷とのはからいで羽州山形城に向かい、途中旧領に立ち寄り、南城下総守隆信を強制的に残し、下人二人と共に会津若松城下の館に帰った。義隆を庇護した蒲生氏郷は、1595年(文禄四年)四月京都で死去、跡継ぎの秀行は、1598年(慶長三年)に宇都宮に移封された後、上杉景勝のもとに

お預けとなった。新領主の上杉景勝は、”大崎公方”と呼ばれた義隆を家臣に

取り立てるが、義隆68歳でもあり、最上義光のもとにいた嫡子義興を代わりに仕えさせた。二年後、関ヶ原合戦が起こり、豊臣に

ついた上杉は敗れ以後、義隆の消息は途絶えた。

一説では、伊達家に仕えた大崎旧家臣が密かに、大崎旧領へ迎え往生寺(色麻町)へ葬った。一説では、名生城、川熊城の寺院に埋葬したとの説が様々言われている。

大崎氏が滅亡してから、伊達政宗が磐手沢城に移封されると、雪崩を打った様に、大崎旧臣は伊達へ臣下の礼を取るようになった。

大崎氏居城「五ヶ御所」について

<<五ヶ御所>>

大崎氏の居館(本城)について、小野・中新田・名生・新井田・黒川の「五ヶ御所」と、師山・馬放の各城が挙げられているが、詳細な解明が未だされてないが、

各居館の概要を下記に列記することにする。

「師山城」は、初代大崎家兼が居住した城とされる。(「余目氏旧記」より)

場所は古川市師山地区で、三本木丘陵から裾野広がる丘陵地にあり、中心に師山城址が残っている。鳴瀬川の左岸に位置し、城下に渋谷・氏家という、大崎氏の

二大家臣団を形成した両氏の末裔たちの居館が現在も点在している。此の地は、大崎家兼の着任以来、留守氏が強力にバックアップするばかりか、大崎地方「河内」

の地域の国人も強い要望もあったことから立地されたと推測される。

「師山城」は、初代大崎家兼が居住した城とされる。(「余目氏旧記」より)

場所は古川市師山地区で、三本木丘陵から裾野広がる丘陵地にあり、中心に師山城址が残っている。鳴瀬川の左岸に位置し、城下に渋谷・氏家という、大崎氏の

二大家臣団を形成した両氏の末裔たちの居館が現在も点在している。此の地は、大崎家兼の着任以来、留守氏が強力にバックアップするばかりか、大崎地方「河内」

の地域の国人も強い要望もあったことから立地されたと推測される。

「小野城」は、大崎氏三代詮持の頃、大崎氏の本城は古川市小野地区に移された。小野城祉が現存地域を「須賀」という。四代満持を「大洲賀様」、

七代の教兼を「須賀」と呼称した由縁である。これまでの城が渋谷氏からの借切であったから、大崎氏独自の本城を持ちえたことになる。

「小野城」は、大崎氏三代詮持の頃、大崎氏の本城は古川市小野地区に移された。小野城祉が現存地域を「須賀」という。四代満持を「大洲賀様」、

七代の教兼を「須賀」と呼称した由縁である。これまでの城が渋谷氏からの借切であったから、大崎氏独自の本城を持ちえたことになる。

城址は、古川市の北部丘陵と、それに接続する田尻町の丘陵にある。現在は水田となったが、かつては「大崎沼」と呼ばれた湖沼が丘陵の周囲をめぐり天然の要塞を

形成した。それに人工的な土塁・空濠等を設置して城郭となった。

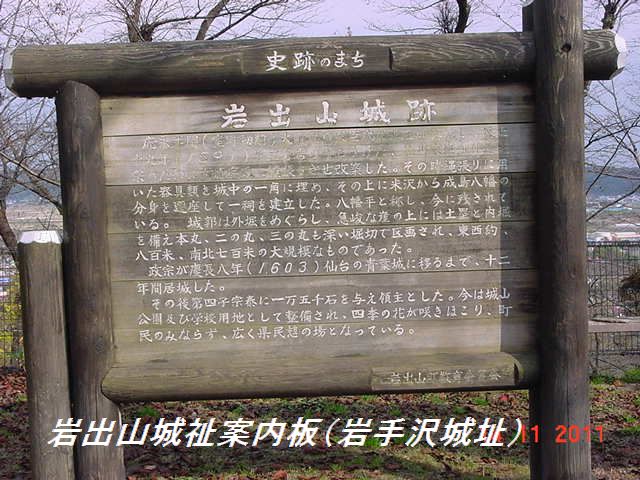

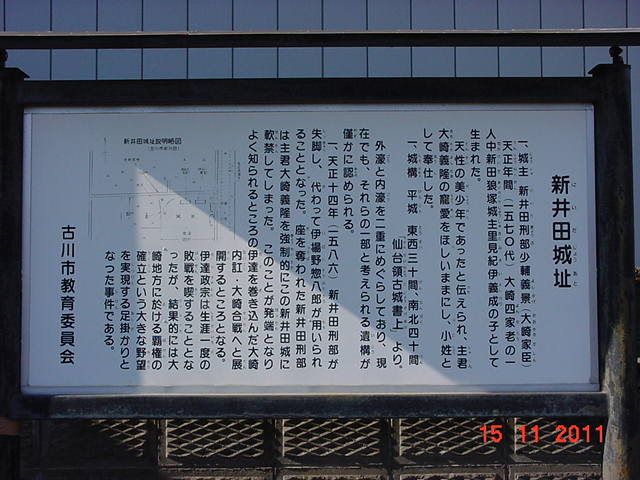

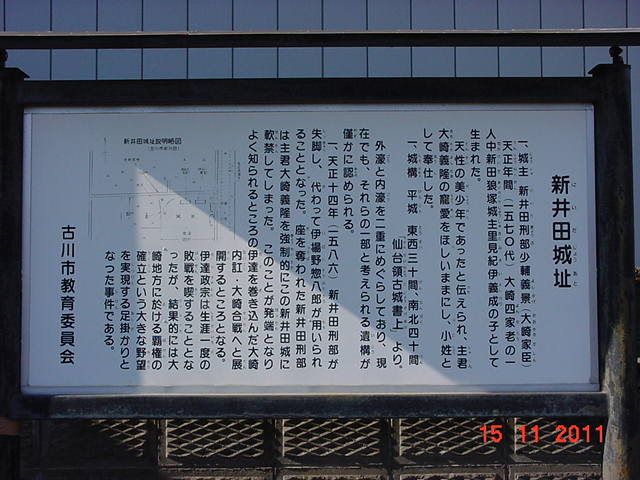

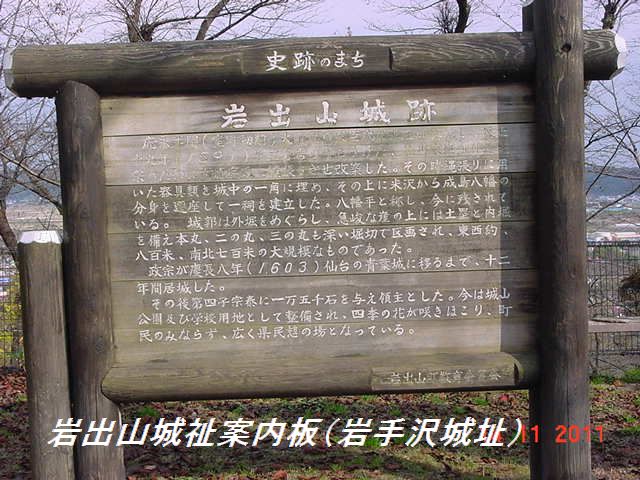

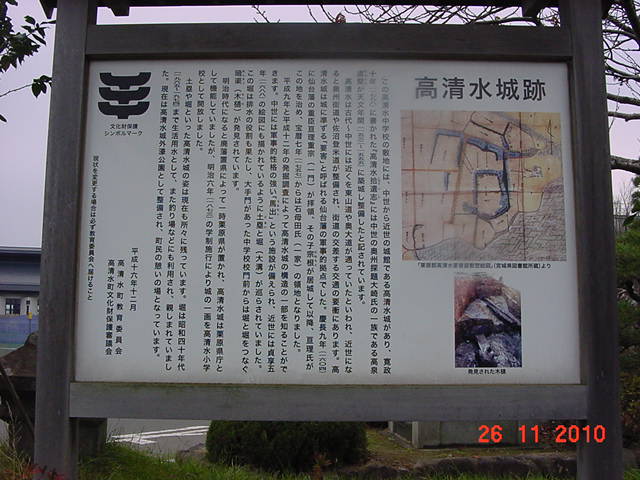

「中新田城」は、大崎氏九代義兼から本城は小野城から中新田城に移されたと推察される。「貞山公治家記録」に大崎氏本城との記載されている。本格調査はなされていないが、周囲に水濠を二重ないし三重にめぐらせた典型的平城である。

「中新田城」は、大崎氏九代義兼から本城は小野城から中新田城に移されたと推察される。「貞山公治家記録」に大崎氏本城との記載されている。本格調査はなされていないが、周囲に水濠を二重ないし三重にめぐらせた典型的平城である。

国道347号線と国道457号線が交差する長興寺付近に奥州探題大崎氏の居城がある。城域は市街化され、多川稲荷神社東側に土塁の残り、長興寺山門の西側にほぞ穴のある土台石が2つあり、この城の城門の柱跡と推定される。 斯波氏(大崎氏)は、観応擾乱(1350~52年)による奥羽四管領(吉良・畠山・石塔・斯波)の抗争の中で大崎地方の国人一揆(河内四頭)の協力を得られたので、鳴瀬・江合川流域の河内

7郡に分郡支配を形成した。

大崎氏居城「五ヶ御所」について

<<五ヶ御所Ⅱ>>

「名生城」は、本来、どの史書にも大崎本城と記されていないのに、いつしか唯一大崎氏代々の居城とされてしまった。これは、大崎氏最末記の天正年間

に大崎内乱から伊達氏との合戦、奥州仕置時に発生した一揆と蒲生氏郷の入城という事件が続出し、その舞台となったことから印象が強く後世に語られ、、大崎氏代々の

本城で2百年続いたと錯覚を生じた為と推測される。

「名生城」は、本来、どの史書にも大崎本城と記されていないのに、いつしか唯一大崎氏代々の居城とされてしまった。これは、大崎氏最末記の天正年間

に大崎内乱から伊達氏との合戦、奥州仕置時に発生した一揆と蒲生氏郷の入城という事件が続出し、その舞台となったことから印象が強く後世に語られ、、大崎氏代々の

本城で2百年続いたと錯覚を生じた為と推測される。

ここは、奈良・平安時代の官に衛遺跡として重要な地で、多賀城創建期(八世紀前半)の瓦やより古い時期の瓦が出土する「名生館遺跡」も分かり、発掘調査により古代の玉造柵、

官営遺構が確認された。837年(承和四年)の潟山(潟沼)の大爆発にる火山灰を31センチを掘り下げたところに玉造郡内の中心的官衛遺溝が確認された。しかし、長年発掘調査を行っているが、

大崎氏に関連する遺構や遺物は発見されてない。

「新井田城」は、天正14年大崎領内の内乱によって、義隆は家臣新井田刑部に強制的連行され、刑部の居城新井田城に押し込められてしまった。このことが後世に大崎御所の一つと挙げられた由縁と思われる。

この時期、大崎領の実権は岩出山の氏家弾正が独占、京都でさえ、奥州大名は大崎氏ではなく、氏家と記載した程、その権力は想像以上である。義隆一家は、中新田城から

離され、氏家の勢力圏内の伏見に人質同様居住させられたのが真相である。

この時期、大崎領の実権は岩出山の氏家弾正が独占、京都でさえ、奥州大名は大崎氏ではなく、氏家と記載した程、その権力は想像以上である。義隆一家は、中新田城から

離され、氏家の勢力圏内の伏見に人質同様居住させられたのが真相である。

新井田城址は、古川市新田字南に現存する。300m四方に水濠がまわり、内濠がその内部をめぐる堂々とした平城であり、外部も水路を幾重にめぐらせ、集落と城に入る地

は川中道の構造になっていて、平城の典型といえる城であり、とても一家臣の城とは思えない。

大崎氏の主な部族・拠点に関して

<<家臣団の状況>>

<奥州武士と大崎氏家臣団>

南北朝内乱の中で、奥州武士たちは、奥羽の地にしっかりと根をおろし、国人と呼ばれる存在となった。本拠を関東において、奥羽を支配する鎌倉時代の地頭御家人

たちとは、まったく違う国人領主となった。

国人領主時代に移行する時代でもあった。

各地域で国人間で一揆を構成するようになり、奥羽各地域においても一揆が構成された。「余目旧記」によれば、大崎氏の支配下の河内には、渋谷氏・

大掾氏・泉田氏・四方田の河内四頭)といわれる国人の四頭一揆があり、留守氏(宮城郡)・葛西(牡鹿郡)・山内(桃生郡)・

長江氏(深谷保)・登米氏(登米郡)を根拠とする国人が五郡一揆もあった。仙台湾から北上川下流域にかけてひとまわりの地域の国人たちの一揆が存在した。

各地域で国人間で一揆を構成するようになり、奥羽各地域においても一揆が構成された。「余目旧記」によれば、大崎氏の支配下の河内には、渋谷氏・

大掾氏・泉田氏・四方田の河内四頭)といわれる国人の四頭一揆があり、留守氏(宮城郡)・葛西(牡鹿郡)・山内(桃生郡)・

長江氏(深谷保)・登米氏(登米郡)を根拠とする国人が五郡一揆もあった。仙台湾から北上川下流域にかけてひとまわりの地域の国人たちの一揆が存在した。

国人は郡内にそれぞれ館を構えていた模様で、南小泉遺跡(仙台市)・・国分氏関係の館と推測され、新田遺跡(宮城郡西部)・・留守氏にかかわる館であったと

推測され、各国人領主は、支配地域内に館を構え地域支配に専念していった。

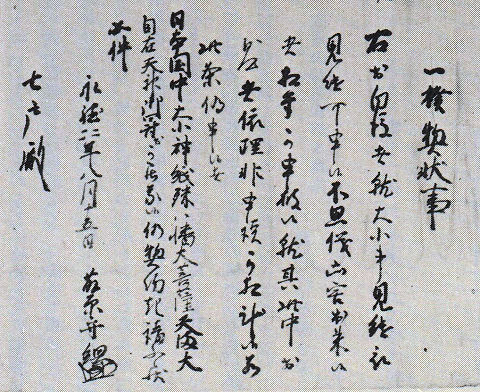

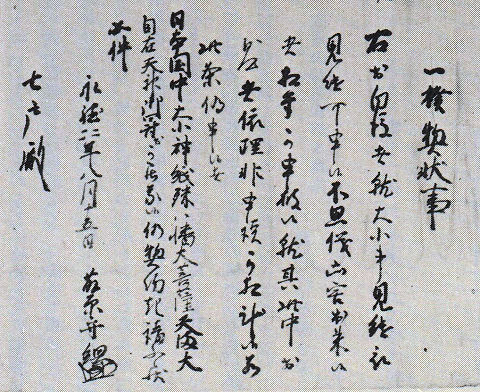

一揆契状が遺されたものとして、留守氏一族の余目参河守と伊達郡の伊達政宗(独眼竜政宗時代から8代前)のあいだで、1377年(永和三年)10月

10日一揆契状が交わされたものが、現存している。

一揆契状が遺されたものとして、留守氏一族の余目参河守と伊達郡の伊達政宗(独眼竜政宗時代から8代前)のあいだで、1377年(永和三年)10月

10日一揆契状が交わされたものが、現存している。

趣旨は3項目に分かれている

①何事についても互いに助け合うこと

②公方への対応は相談の上で行うこと(公方とは奥州管領のこと)

③所領支配をめぐる相論や喧嘩は一揆中で相談し裁決すること

上記内容のごとく、各国人領主が一揆への結集を必要とする理由でもあった。

○1543年(天文十二年)に、伊達内乱状態ではあったが、元服し、小僧丸改め

○1543年(天文十二年)に、伊達内乱状態ではあったが、元服し、小僧丸改め

「

「 「

「 「

「 「

「 この時期、大崎領の実権は岩出山の氏家弾正が独占、京都でさえ、奥州大名は大崎氏ではなく、氏家と記載した程、その権力は想像以上である。義隆一家は、中新田城から

離され、氏家の勢力圏内の伏見に人質同様居住させられたのが真相である。

この時期、大崎領の実権は岩出山の氏家弾正が独占、京都でさえ、奥州大名は大崎氏ではなく、氏家と記載した程、その権力は想像以上である。義隆一家は、中新田城から

離され、氏家の勢力圏内の伏見に人質同様居住させられたのが真相である。

各地域で国人間で一揆を構成するようになり、奥羽各地域においても一揆が構成された。「余目旧記」によれば、大崎氏の支配下の

各地域で国人間で一揆を構成するようになり、奥羽各地域においても一揆が構成された。「余目旧記」によれば、大崎氏の支配下の