余目旧記考注(写)

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

余目旧記(奥州余目記録)解題

余目旧記は 岩手県水沢町の余目氏に伝えられ、今は同町日高小路小畑伸吾方に保管せられる留守余目一族の記録で、もと後柏原天皇の永正十一年甲成(足利義稙将軍在職の時代)に成りしことが、その記文の中に見えている。現存のものは二十葉にわたり、後半は紙質を異にする再写本で、今は表製せられて見えないけれど、第十九葉の裏に他の雑記とともに、応安四年九月十五日などの追記ある所から、その時代を限定するものと考えられ、仙台叢書第八巻に収めて刊行せられている。旧記の記事は、留守氏の祖伊沢将監家景が、文治五年源頼朝の奥州征伐に従い、明年三月奥州留守職に補され、甲斐国石日禾から陸奥国宮城郡岩切村に移り高森城を本拠としてから、室町時代の中頃まで三百二十年余年に亘る。この間奥州の旧事を伝える文献極めて稀なる間に、末文の欠けている憾みはあれど、留守余目氏の事歴を主にとしてその頃の奥州の大小名の事に及び、明治二十年大槻文彦がこれを余目家に発見し、「東取においては実に絶えて無くして儘におるもの」と認めた。そして「奥州余目記録」を命名、殊に駿河守家明から三代の記事が最も詳密であり、根本史料に准じて「大日本史料」にも引用採録せられている□しこれによって、留守余目氏の栄枯をたどり得たばかりでなく、大崎探題斯波氏やさては葛西、伊達氏など豪族の動静、畠山、」石橋両氏の間に行われて戦史には逸せる衝突など、主として陸前を舞台となる中世奥羽の歴史を補うものが少なくないからである。余目は和名称の余戸で、岩切に隣し、余目氏と留守氏の同族で、その東光寺城に居りしものと推せられる。留守氏が衰えて伊達氏から嗣を迎え、文禄数年間後終に伊達氏を称し、その間をうけ膽沢郡水沢の地一万六千石に封じられる愛徒間に、余目氏は共に水沢に移りながら、義子を入れず巽姓を交えず、従って変質して行く留守家への郷愁が、この記文を残さしたのをもので、留守氏の内部が大崎、伊達両派に分かれてお家騒動の間に□□、比較的大崎に親しい者の手に成ったかに推せら、永正頃の余目氏当主、土佐守尚家を筆者に擬する説も行われる(大島正隆、奥州留守氏考、仙台郷土研究十三ノ四)。旧記の行文や畢蹟必ずしも雅ならず、

或は叙述蘭に過ぎ、或は俗語をまじえ、筆写せられて伝えられるもの多きにかかわらず解読が容易でないために、久しく放置せらて深くかえりみられないで来たものである。

余目旧記(奥州余目記録)考注

(補 留守氏の由来の段)

奥州宮城郡引付、幷、留守之先祖之事、依二御所望一大槪書進候畢、彼家には藤原氏天津児屋根廿一世之子孫、鎌足大臣六織冠(しゃ本つづき不申レ所)をへだて候 正一位内大臣、仁王三九代天智天皇御字の人也、淡海公、照宣公、粟田之関白通家御末葉、伊澤四郎家景、官途をば左近将監家景と號す。

○引付幷びに留守ともに武家の職司で鎌倉幕府奥州支配の重役・引付は引付衆

の意、本来は訴訟を掌るものなれど一つに内談衆ともいい、重要政務に参与する奥州鎮府の要職であった。されば元弘三年十月、北畠顕家が陸奥守として御年六歳の義良親王を奉じ奥州に下向多賀国府府を鎮むるや、鎌倉の制にならい式評定衆、引付衆、政所、侍所などを置いて旧制を襲うた(建武年間)。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

留守はもと国守の代官、源頼朝が藤原泰衡を討つの後、奥羽を管することとなったので、その代官として陸奥に下向、大河兼任の乱に一味した本留守、新留守の後を受け、奥州支配に当たりついに職名から転じて苗字となった。初め留守職で引付を兼ねたが、斯波(大崎名)が探題として奥州に下向するや、引付が重きをなし留守職はさまで重きをなさなくなった。

〇宮城郡仙台市郊外、もと陸奥の国府、国分寺の所在地として重要な地位を占めた。留守氏は宮城郡岩切村(今は仙台市)の高森城を本拠とし、その付近に所領があったのでその在所を示す。

〇藤原氏留守氏は天児屋根命の裔なる藤原鎌足を祖とする。淡海公は鎌足の子不比等、忠仁公は北家の藤原良房を指し、冬嗣の子で人臣にして摂政たる始、昭宣公は冬嗣の養子藤原基経のことで世に堀河大臣という。栗田関白は兼家の四子で花山天皇に遜位をすすめ奉った藤原道兼のことで通家は誤である。兄道隆についで関白たること七日、正暦六年三十五歳で甍去した。留守氏の先祖である伊沢四郎家景は、栗田関白道兼の末葉たることを示し「伊達世臣家譜」には

姓藤原不レ詳二其先一、按二其家所一レ禄日、大織冠鎌足公、鎌足子淡海公不比等、不比等子房前、房前子真楯、其子師輔、師輔子兼家、兼家子道兼、是時天子賜二桐與レ菊之紋及紫旗一、亦来家世伝レ之、道兼子兼隆、兼隆子兼房、兼房子兼仲、兼仲子兼信、兼信子家景と詳記している。そして更に

以二伊沢左近将監諸将四郎家景一為レ祖、家景文治三年始到二于奥州伊沢郡一暫住□、因以二伊沢一為レ氏

というも、家景が陸奥に下向したのは文治六年(建久元年)である。

三月十五日己巳、左近将監家景号伊沢可レ為二陸奥国留守職一之由、住二彼国一、聞二民

□之愁許一可二申達一之旨、所レ被二仰一也(吾妻鏡一〇)

伊沢は実は家景の生国甲斐の石禾(イザワ)で、後に武田氏の族がこれを領した。

二代目民部丞家元、三代目左衛門尉丞家廣、四代目兵衛丞恒家、五代目出羽守家信、六代目遠江守家助、七代目美作守家高、八代目美作二郎家冬、」九代淡路守、十代弾正弼、十一代駿河守家助、十二代四郎詮家、母山内方息女しうてん腹也、大崎朔の上様之御判形にて、留守之家をつがれ候を、御さたにて「被二腹切一下腹舎兄美作守持家、留守之家にたたれ候、是まで十三代目に男子なくて、伊達大善太夫持宗息、長谷五郎郡宗遺跡に被レ立候、是まで十四代、其息に藤王丸十歳にて卒す、以上十五代也、留守之家にはあはたのくはんはより家という字持写なり、景という字先祖に候へ共、それ□しての字に候也、伊沢とこそ可レ申に號二留守一事ゆいしょ上候也

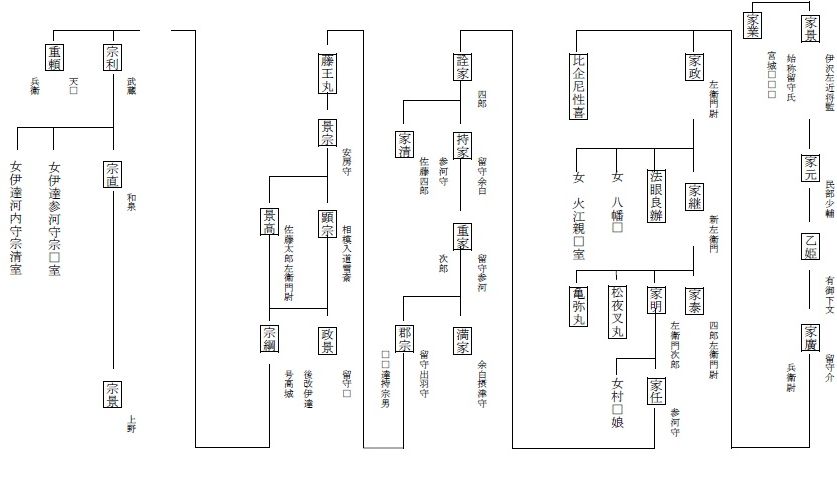

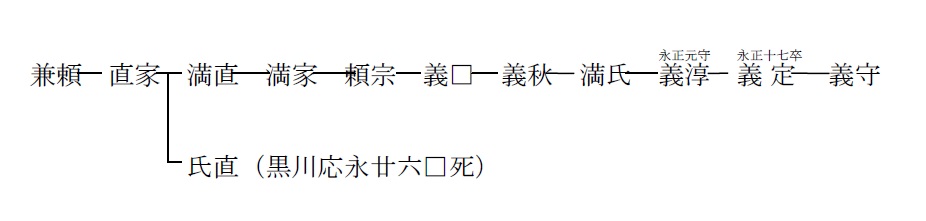

○留守氏家系いろいろな伝えあり一様でない。留守家に伝えられて今は水沢町公民館所蔵に帰した家譜は、後世の転写と思われるが次のように見える。

留 守 家 譜

家 景

家 廣 留守介兵衛尉

家 政 留守四郎左衛門尉

家 明 留守左衛門次郎

家 任 重名辰法師丸 彦次郎 又称次郎兵衛尉

補参河権守 又松法師 後以法名松阿為号

持 家 参河守

郡 宗 出羽守

家 宗 四郎 右京太夫 相模守 安房守

顕 宗 留守藤五郎 後称 相模守

政 景 初名太郎宗朝 留守土郡介

又称高森留斎

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

宿老 大丞 下総

東福地 刑部

氏家 彦十郎

同 佐藤 玄蕃

高橋 右衛門

栗林 宮内

逸見 遠江

家老 遠藤 源兵衛

『伊達支族引証記』(国会図書館上野分館所蔵)に収むる伊達六郎村景家来佐藤道豫の書上により留守氏の系図を構成すると次の如くである。

『伊達世臣家考』にも別伝がある。曰く

家景子尾部少輔家元、家元□、其女乙姫承レ 家、乙姫□、其従祖父宮城小四郎家

業子兵衛尉初□二 留守命一 家廣子四郎左衛門尉家政、家政子新左衛門家継不継稜、

□□□□□□彦次郎

於是レ家継子左衛門次郎家明承レ継、家明子参河権守 家任、建武

又□兵衛、老号□法

二年有二北レ畠中□言所レ賜之感状一、文和□年、有二事□氏所レ號之書一、永和三年

当家□

十月十日有二□山公 所レ賜盟誓之書一、是時領二奥□宮城郡柴田□□川□

九世祖

内南□七邑 栗原郡会津河沼□□廿縄谷地一家任子参河守持家、持家子参河二郎重家と見え、重家の後を伊達郡宗が継いでいる。これ等の記事は余目旧記よりも後世のもので、互に参差するものがあり、代数やその順序などについては更めて考証を要する。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

〇山内氏 奥州の山内氏は数流あった。一本山内首藤系図に、経俊の子経基は、その子秀基と共に藤原泰衡追討の軍に属して功があり、陸奥国会津郡、大沼郡、越後魚沼郡を賜り、会津郡伊北、山入の里、中丸城(今の大沼郡横田村)

に居りしこと伝え、山内横田氏としてその裔が天文十二年蘆名盛氏と戦い、破れてその麾下(きか)となった。(旧事雑考温故拾要抄)。

ここに山内方とうのは、陸前桃生郡の山内氏と考えられる。

『 伊達正統世次考 』には古書曰として

桃生郡北方者、封二首藤刑部俊通末子子某一、十夜余代後胤、曰二備前守義通一、嫡子刑部大輔貞通、永正八年十月、與二葛西宗清一戦敗続、乞降、留二其子千代若丸一、

主レ之、終自出奔、其明年秋、家臣江田七郎清通、復□二中島城一、以拒二葛西宗清□一、大軍団攻、九月三日、和議、就・而清通奉二千代若丸一出城、総全二首領一、至二于此一、桃生首藤家亡云、と見え、その根拠地たる中島城は今の飯野川中島にあり『封内風土記』に

諱木

須藤館、云々、古昔須藤但馬守 折レ居、後来国分彦九郎盛重、亦居レ之

伝

と伝えている。『山内首藤文書』の貞和元年六月十八日付、首藤時通が養子松若丸に譲與した所領は 備後国地□庄の内原下村

伊豫西村の内半矢一色地頭職

ミちの国もんのうちのこほりのうちよしのむらのうちとうかしらしき(地頭職)伯耆国宇多河庄のあよう内

相模国早河荘の内

とあり、今の桃生郡大谷地村にある吉野は、即ちこの吉野村で『封内風土記』に、飯野邑の吉野地というものこれに当たる。

かくて山内氏は、桃生郡北部に勢力を張り、南方深谷保の長江氏(小野城を本拠とする)と相並び立った。更に山内氏は宮城郡にも、実沢・根白石などに存在したことが伝えられる。

○しうんてん腹、腹は所生の意。しうてんは主典であろう。

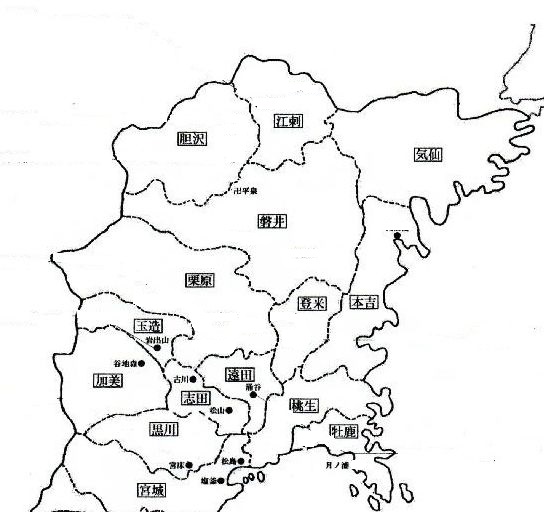

葛西・大崎地域旧郡分布図

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

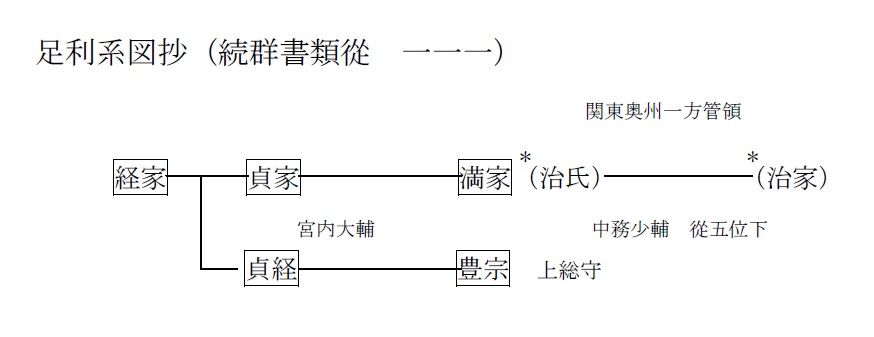

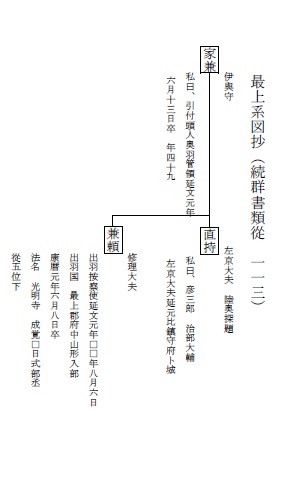

○大崎朔の上様、大崎は下総の地名から転じて苗字となる。足利尾張守家氏が二男左近将監宗家、下総の大崎庄と陸奥の斯波郡とを相続して、大崎氏とも斯波氏とも称した。宗長の孫尾張守高経の弟家兼が奥州探題に補せられ、文和三(正平九)年(余目旧記に貞和二年に作る。野史また正和中となすを改む。拙稿、「奥州探題考」に考証)

石堂刑部義房討伐のため下向、これを玉造郡赤束山(赤一に志に作る)に破り名生城(玉造郡大崎名生)居る。さして、加美・玉造・志田・遠田。栗原など、陸前のいわゆる河内五郡を領した。石堂義房は古文書多く抄弥秀慶、宮内少輔、四郎入道など見え刑部と言わず、恐らく義房の子刑部卿頼房と混じったものであろうが、『封内風土記』には、玉造郡鳴子村に石堂刑部所居の古塁ありと伝え、刑部の称後に伝わりしことを示している。大崎氏は家兼の嫡子左京太夫直持が家をつぎ、二男兼頼は山形に入り最上氏の祖となった。大崎氏は次第に発展して大崎御所と称せられるに至り、

栗原郡小野・加美郡中新田などにも支城があり葛西、留守等の如き旧家名族も、これに制せられるるに至った。

注)麾下(きか)・・指揮者のもとで働くこと

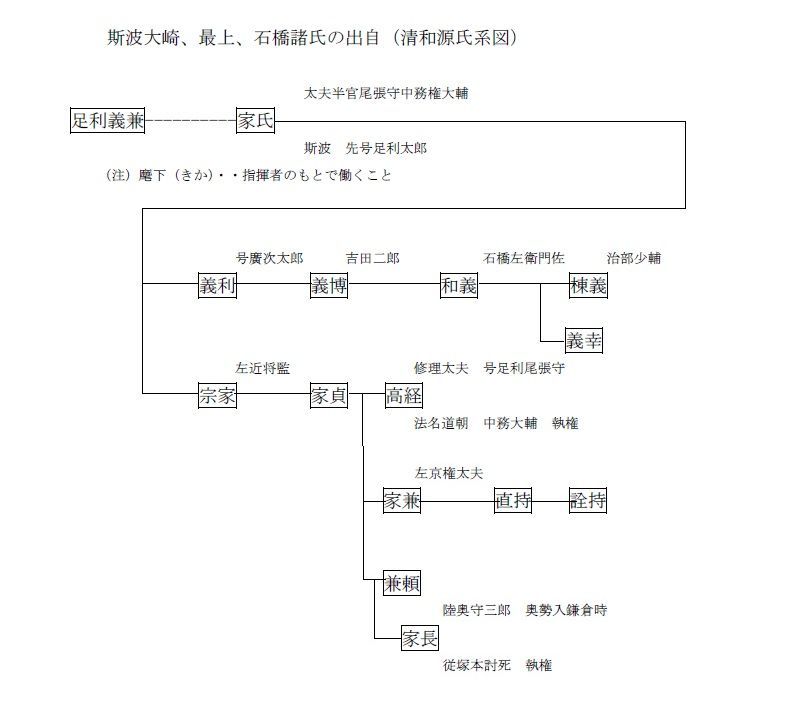

斯波大崎、最上、石橋諸氏の出自(清和源氏系図)

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

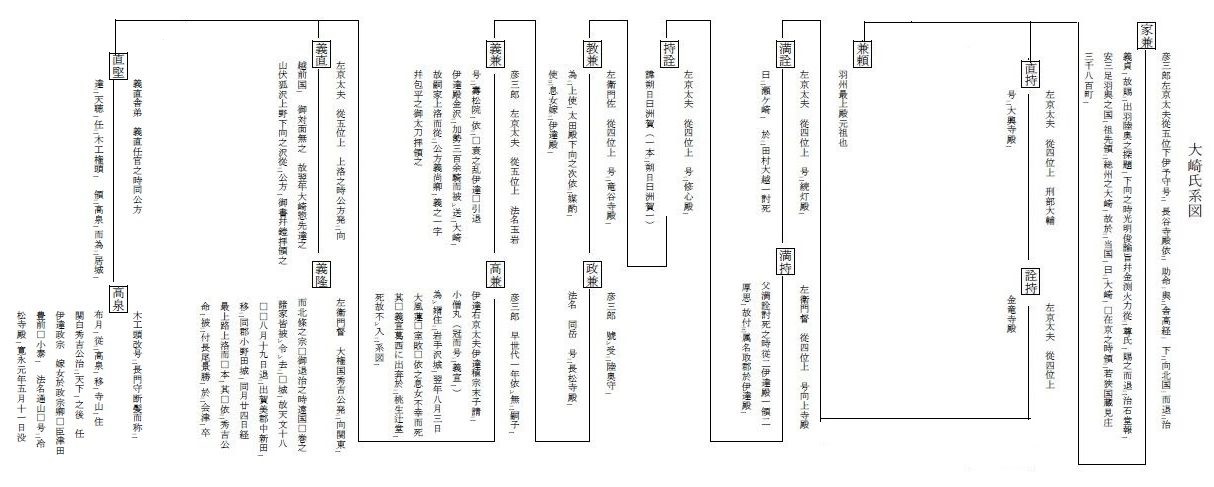

朔の上様というのは大崎の始祖家兼から六代目の持詮という。持詮は左京太夫、諱を朔(朔日)と称した。大崎家譜についてもいろいろ伝えられるが、『伊達之(伝)引証記』に見える庶流の高泉長門書上により、その家伝と思われるものを掲げる。

大崎氏系図

彦三郎左京太夫從五位下伊予守号二 長谷寺殿依二 助命一與二舎高経一 下二向北国一而退二治家兼義貞一故賜二出羽陸奥之探題一下向之時光明俊諭旨幷金渕火力從二尊氏一賜之而退二治石堂報一安三足羽與之国一祖先領二総州之大崎一故於二当国一曰二大崎一□在京之時領二若狭国蔵見庄三千八百町一

〇御判形・・・被二腹切一 この旧記にいう十二代留守詮家は、朔の上様 大崎持詮 の沙汰により家をついだので、御判形とはその手継文書を認証し所領を安堵したことを意味する。然るに詮家その命に背くことありしか、また大崎持詮のために切腹せしめられた。

〇下腹昇庶兄・・下腹は庶出の意か、詮家の次に庶兄持家が立った。伊達大膳太夫持宗『伊達正統世次考』によれば、文明元年六十二乃至七十七歳で卒去、その子成宗の室は大崎教兼の女とあり、大崎系図と一致する。

〇家の子・・留守氏は祖家景以来重家に至るまで、先後はあれどその名に家を用う。重家の後継を伊達郡宗が嗣いでから以後、むしろ宗の字を附するに至った。

〇大意・・陸奥宮城郡に土着した留守氏の出自を明らかにした一條で、栗田関白藤原道兼の末葉、甲斐石禾(いしのぎ)(石和)の伊澤家兼に出で、代をかさねること十五代累代家の字を附し来りしことを述べ、その家が衰えて大崎探題の干渉をうけ、或いは伊達氏より嗣を迎えるに至ったことを叙している。

(補留守家下向の段)

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

奥州をば仁徳天皇之御宇に、当将軍忠平と云人平泉に居住して、王のけしんにて奥州を知行す、いせいに尚々まし候也、其後後冷泉院御宇、安倍貞任と云人当国探題也、其時八幡太郎義家をさだとうをついふくし、秀衡いせいにふけり、両国を公領とし、越後のうかいよりこなたを知行し、ちょくじやうをもそむき、かまくら殿平家をたいじし、日本国を掌の内にし給ふといえども、したがひてたてまつらざりしゆへに、文治五年に御発向有て、秀衡たいじし、平泉まで御下向候て、御帰に三迫おつつみ松山と申所に御陣をめされ、両国を日本の諸侍に御配分、其時頼朝奥州守護に畠山重忠をなすべきと被二仰出一

〇当将軍忠平何人を指すか明らかでない。仁徳天皇五十五年蝦夷がそむき上毛野君田道がこれを討って、伊寺水門に敗死したことがある。平泉附近が王化に浴したのは、平安初期 紀古佐美等の下向以後である。

〇けしん 化身 家臣に当る、家臣とかいすべきか。

〇いせい 威勢 尚々ましはいよいよ興隆する謂、これに該当するものなく、奥羽に伝わる坂上田村麻呂、藤原利仁に言及しないのはいぶかしい。

〇安倍頼時・貞任父子 いわゆる前九年の役に於て、源頼義・義家父子のために討平(ついふく)せらる、後冷泉天皇 康平五年のことである。

〇なたり権太郎清平 続群書類似『泰衡征伐物語』に『おわたり権太郎清衡お』と見え、亘理権太夫経清の子藤原清衡について、かかる伝えありしと物語る。なたりは亘理・経清が安倍氏の乱にくみして亡かや、その妻は経清の子清衡をたずさえて清原武貞に嫁し、清衡後に平泉に移り藤原氏を称して子基衡、孫秀衡に及ぶ。秀衡死しその子泰衡嗣立するに至り、文治五年源頼朝大軍をひきいて奥州に下向、泰衡一家を亡ぼし、その跡を支配した。

〇越後のうかい 越後の境の意か、安倍氏が奥太郎を管したのに対し、藤原氏は白河以北に勢を張ったことが吾妻鏡に見える。

〇三迫おつつみ 三迫は昔の高鞍庄内の地、陸前栗原郡にあり、小堤は旧名松山ともいい、今の津久毛村、三迫川南岸を指す。

〇両国を日本の諸侍に御配分奥羽平定の結果、頼朝将士の功を論じ所領を分ち

賞せるをいう。頼朝の下向は平泉にとどまらず、家祖八幡太郎義家の遺跡を偲び、且つは泰衡逃亡の跡をたどり、陸中岩手郡厨川(安倍貞任の最期の地)まで赴いた。そして功臣の行賞は幾度かに行われ、工藤行光の如きは、既に厨川に於て岩手郡の地を與えられている。また葛西清重に関する限り帰途平泉に於てその沙汰が行われた。吾妻鏡には一般的に行賞が行われた伝えも欠くも、結城、熊谷、工藤、曽我、中條など、結果から見れば鎌倉の家人が奥羽に所領を有するに至った形跡は著しい。

梶原平三景時、しげただに内々ふくはいの間、申ていはく、昨日の秀衡 今日の重忠たるべしと申間、頼朝さて本朝に 頼朝に心安き輩 誰か候べきと被レ仰、其時かじはら取あへず申ていはく、誰と申とも伊澤の四郎家景ならではと申によりて、頼朝の御□に所詮日本第一の大国なり、此被頼朝居住と存候共、鎌倉に帰べし、然は常に動座有べし、其間留守を号□して家景を可二指置一とて、則御判をくださる。

〇畠山重忠 藤原泰衡追討に当り本軍の先鋒を承わりながら、先陣功を他に譲り、恩賞を独占することなく他人にもあまねく及ぼそうと心したため、吾妻鏡には文治五年九月の條に『畠山次郎重忠、賜二葛岡郡一、是狭少之也』(巻九)と見える。然るにこの葛岡郡は、

吾妻鏡に文治五年八月二十日、正治二年五月廿八日、安貞元年三月廿七日などの條に見え、新熊野神社 所在地で且つ畠山重忠の所領たる故に、同書建暦元年四月二日、承元五年四月二日の條に見える長岡郡に当たるものとし、葛岡郡は長岡郡の誤であると考えられている。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

長岡郡は和名抄に長岡□城二郎の小郡で後世□して遠田、志田、栗原の諸郡に編入されたが、今の古川市北町にある長岡、宮沢など、狭小な重忠の所領の中心であり、宮沢には熊野□がなお存している。ふくはいは 不快、畠山重忠がやがて第二の秀衡たるべき調し、

梶原景時が□奏したことを伏線として伊沢家景が留守職に補せられたと説いている。『留守文書』(旧第二高等学校所蔵本)下巻に文治五年酉七月十九日、将軍頼朝奥州発向、其勢廿八万四千騎、是ハ秀衡入道子孫為二誅罰一也、同八月十日秀衡嫡男西城戸太郎国衡被レ誅、九月三日同次男泰衡被レ誅、源頼朝御□に者奥州へ日本第一之大国也、国司、守護自今己後可二相止一、

頼朝常々動座あるべし、其間□二留守一、家景可レ被二指置一、とて則御判をくださる。十月廿四日頼朝鎌倉帰省、それより宮城之郡に居住す。

右御本紙元禄四年□九月廿三日、佐藤木工殿名木二而江戸へ被二指上一候申と見えるのは、旧記の家伝を録したもので、本来国司の官をりし留守職が武家政治下に於て全く変質したことを示す。

因に畠山重忠が元久二年亡ぼさるや、その領地は勲功の士に與えられたが(吾妻鏡にハ元久二・七・八)この長岡郡の地には、地頭大掾氏が止住した。如何にいせいふけん候へども、外様には執事、侍所といふもの候はず候、留守には佐藤をしつじといふ、南宮を侍所と云候

〇いせいふけん 威勢分限

〇外様 一族。譜代でなく臣下の礼をとる者、役に付いた家臣の類

〇執事・侍所 執事は家臣□、侍所は被官の侍の進止を掌る。

執事佐藤氏は分限帳筆頭の佐藤玄蕃頭の系流なるべく、南宮は宮城郡多賀城村の大字、留守氏の初期の所帯は、南宮とはここを領して城居しをもつと解せられるが、南宮の内に山王、新田、高橋などがあるので、高橋右衛門尉の系流と考えられる。留守文書に収められる年代の定かならぬ分限帳を掲記する。

御館之人数

一、佐藤玄蕃頭

一万五千三百五十苅百三十八貫文也 塩かま町在家十二けん同蔵三

ふしくら鎌一く同山

高のかう町在家十一間 田子屋地

□女山 東宮一万五千かり

三十二貫六百地

同山 □地 以上 二百五十九貫六百 ふん

一、高橋右衛門尉 二万三千五百苅

三十四貫三百五十文地 塩竈町 在家 八間 くら二

たかのこう町在家二間 はさま山

以上 八十一貫八百ふん

一、栗林宮内少輔 一万かり

五貫二百地 塩かまの地 在家二けん

同くら一 たかのこう町 在家壱けん

へたやち 以上二十六貫五百ふん

一、邉見遠江守 二千かり 一貫文地

以上五貫九百分

一、高橋伊賀守 一万かり 一貫文地

以上三十六貫分

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

一、村岡丹波守 五百かり 五貫四百地

以上十四貫分

村岡孫左衛門 二千六百五十苅

一貫二百也 かひ地千かり

山王より一貫五百文

以上十くわんふん すけや山

一、富沢左近 千八百かり

二貫二百地 塩かま町 在家

たかのこう町 さいけ一けん

以上大貫百分

一、金内又七郎 四千七百かり

五貫七百地 塩かま九文 せき

以上六十貫四百分

一、遠藤伯耆守 千三百かり

二貫七百地 以上五貫三百分

同うけ所田子 二本木

此内千四百かりたかき田

四千五百苅 二貫文地

一、村岡肥後守

二千四百五十苅 四貫四百地

以上九貫三百分

御神りやうくつかた千かり

一、机岡彦十郎 三千六百かり

一貫文地 同山 以上八貫

一、小幡七郎左衛門 三千六百かり

五貫三百地 以上十二貫七百分

一、粟野藤内左衛門 四千二百五十かり

一貫五百地 以上十貫分

一、齊藤若狭守 三千七百かり

四貫地 たかのこう町 在家半さい家

塩かま町さいけ八間 蔵二

一、高橋玄内左衛門 二千七百かり

五百地 以上五貫五百分

一、西成田重衛門 千かり五百地

一貫七百也 ちゃく田七百かり 此内五百かりへいた

一、八島掃部 千八百かり

以上三貫六百分

一、守屋あふみ 二千かり

一くわん地 以上五貫分

一、花ふし治部少輔 五百かり

一、鎌田六郎衛門 のなかに山

千六百かり 三貫八百地 以上七百貫分

一、中山神衛門 五百かり 三貫四百地

以上貫 四百分

一、深田肥前守 千八百かり 二貫三百地

たかのこう町さいけ一間半在家 かり地 二千七百かり

大しろ 以上十一貫三百分

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

一、さ藤新兵衛 五百かり 以上 一貫分

一、さ藤長門守 二千かり 一貫五百分

一、鈴木 ゑちい 千かり二貫二百五千地

以上四貫二百五十分

一、西成田筑後守 千かり四百地

たかのこう町さいけ一けんはんさいけ以上二貫八百五十分

一、鎌田又一郎 三百かり五百地 以上一貫百分

一、鎌田左衛門二郎 二百かり 以上 四百分

一、堀籠監物丞 五百かり 二百地

以上 一くわん二百分

一、そか又八郎 せん五百かり 二百地

以上七くわん分

一、相沢三郎四郎 四百かり はやま 御神りゃう

以上八百分

一、高橋新助 五十かり 五百地 以上 六百分

一、本郷おきの助 五百かり 八百地

以上 一くわん 八百ふん

一、能可 二千百かり 四貫五百地

塩かま町さいけ二けん くら 一

以上十一貫二百分

一、御下館之御介 三千百かり

以上十三くわんふん

一、齊藤小四郎分 二千六百五十かり

三百地 以上 七貫六百分

一、千石藤四郎分 山まわしろの山

二千四百五十かり 一貫八百三十地

一、須田七郎 千かり 一貫八百地 此内春地七百地

以上 三くわん八百分

一、藤之左渡 五百苅 以上 一くわんふん

一、菊池土佐守 しおかまにくら 一

千百かり 以上 二貫二百分

一、御館のはたけ 四百地

一、御館のうえさまの御分 岩渕はたけ

以上 三貫四百地 しほかまに くら一

一、 かみさまの御くら 一

一、 菱沼十郎へもん 五百かり 以上一くわんふん

一、 いなば 二百五十かり 以上 五百分

一、 御はしかき九郎さえもん 二百五十苅

以上 五百分 九人せき

一、 さん二郎太郎衛門 百五十かり 以上 三百分

一、御小者藤兵衛 七百かり 二百地

一、御こもの彦三郎 三百かり 以上 六百分

一、余目殿 たかのこう町さいけ 以上 四間半さいけ

一、吉田殿 たかのこう町在家 以上 二間半さいけ

一、浮島の分 以上半在家 たかのこう

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

一、 土箸藤兵衛 たかのこう半在家

一、 とうや大覚 以上一間半さいけ たかのこう

一、 小野因幡 たかのこう 以上 一間半さいけ

一、 御こもの彦衛門 以上 半さいけ たかのこう

一、観世九郎兵衛 以上 塩竈町一間

一、あつみ周防守 以上 町在家 塩竈一間

一、鈴木但馬 以上 蔵二

一、鈴木隼人 以上町さいけ一けん くら二

御かまの神領五百かり

一、さ藤大隅 以上 町在家 二けん

塩かま新まち

一けん あん大夫 一けん いのまた

同 ゑびす 同 けんたん

同 かもん 同 かうゑの御分

同 いつ 同 玄ひやうへ

同 六朗へもん 同 雅楽助

同 大夫刑部 同 源ゑもん

一けん かけゆ 一けん 堀籠越中

一けん 大蔵掃部 一けん 新兵へ

一けん かっさ 一けん 鈴木但馬

一けん 山ふし大くら 一けん 三郎へもん

一けん みやとかしん 一けん 六郎へもん

一けん ふんこ 一けん 藤八

一けん 與五衛門 一けん たんは

一けん ゑちこ 一けん もかさ

一けん 七郎へもん 一けん ちやせん

奉レ寄二進好島八幡宮一

陸奥国岩城郡内留守美作次郎跡事

右為二凶徒退治将軍、当家繁栄一令二寄進一之状如レ件

観應二年十一月廿一日 右京大夫源朝臣(花押)

(吉良貞家)

岩城郡内留守美作二郎跡注文事

在家

弐エ□ 小泉村内

壱宇

在家

壱町 比頴谷村内

壱宇

在家

壱町□岡村内 中平窪内

壱宇

在家

壱町 岩間村内

壱宇

以上五百六段

壱宇

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

観應二年十二月 日 (□□□)

(飯野□□文書)

観應二年(正平六)年留守家任が畠山国氏の乱に一味して退転、一年領地を失いったが、文和四(正平十)年その子詮家に至りまた故領を復した。名取は、宮城郡の南に隣る郡、九代淡路守は詳かにし難い。

○御座 大崎探題に□候する奥州諸侯の席次、その定まりしことを示す。

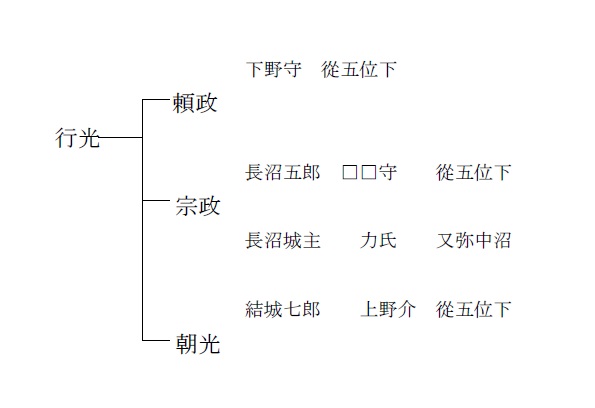

○伊達 ダテ イダテ 常陸伊佐庄の領主中村朝臣(念西)に出ず、文治五年奥州の軍に従い、功により伊達郡の地を與えられ、高子岡城(保原町)に移り伊達氏を称した。その後。粟野館(粟野村)梁川城(梁川町)にうつり、七代行朝以来西山の赤館(今の桑折駅西)に入った。

○葛西 武蔵下総に出自する関東平氏の一、葛西清重、奥州の戦いに従軍し、功により平泉郡内検非違使の管領を命じられ、奥州所務を管し(吾妻鏡)陸前から陸中南半にわたり多くの所領を幕し、その族石巻(日和山城)登米・佐沼(寺池城)などに居り勢いを張った。

○南部甲斐源氏の一、南部庄に居る。南部光行、文治の役の功により糠部に地を與えられ、後裔八戸、三沢などを城居として発展した。

○扇だけ 扇の長さ程、弓だけなどいう類、伊達、葛西、南部三氏は、何事も同地輩とし同等に扱われたが、主君大崎氏からは一間程下位につき、留守氏は門閥・職掌の故をもって一段重んじられ、同じく大崎には外様ながら伊達、葛西、等よりも僅かに上席についた。

伊達宗冬威勢を取られ 、留守家助いせいをうしなはれ候以後、留守座一間半さがられ候、白川、蘆名、岩城なども一間半さがり候、桃生、登米、深谷、相馬、田村、和賀、稗貫などは二間口さがり候、伊達、葛西の一ぞくはそれよりさがり候、家景当国へ下向候時、宇都宮と留守は兄弟のなかれにてうつの宮やくを芳加もち候程に、宮城の役をもはがが可持候を、所詮当国の案内者たるとて、家景頼まれ候て供いたし候故に、佐藤役を持候

○伊達宗冬 八世の主宗遠をいう。その在世は元享三年から至徳二年までといい、赤館にあり大いに勢威を張り、大崎氏を討ちその二郡をとり、信夫、柴田、刈田、伊具の諸郡にまで手をひろげたと伝える(伊達正統世次考)

○諸侯の変遷 伊達氏の興隆、留守氏の退転にともない形勢一変す。

白川(白河の結城氏)蘆名(会津の佐原氏)岩城(岩城郡高久の岩城氏)

桃生(陸前桃生郡中島村中島城の山内首藤氏)

登米(同 登米町登米城の葛西氏以前に在城せる藤原系登米氏)

深谷(同 桃生郡小野村小野城の長江美景の裔、深谷氏を称す)

相馬(下総相馬出ず、ここでは磐城相馬郡小高館中村城に掾りし千葉常胤の裔)

田村(岩代田村庄司の家、坂上田村麻呂の後と称する)

和賀(陸中和賀郡二子村飛馳城に居る。武蔵中條氏の出)

稗貫(同 稗貫郡に居る。出自□かならず)

伊達、葛西の一ぞく、支流、分家の類である。

○宇都宮氏 下野宇都宮系図』によれば、粟田関白藤原道兼の後という。従って留守氏と同祖、兄弟の流れと称する所以である。

○うつの宮を芳加もち 宇都宮氏の家宰を芳賀氏が勤仕するの謂、芳賀氏は清原氏の出、下野芳賀郡から起る。次郎大夫宗綱の旗下となり、その五世の孫佐兵衛尉高名入道禅可の時、宇都宮氏細の後見として威を振い足利基氏に討伐せられた(芳賀系図)

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○宮城の役 留守氏の執事を指す。これも芳賀氏を任ずべかりしを、家景下向に当たり、陸奥の事情に精通せる故をもって佐藤氏に依頼したというので、陸奥では信夫郡の佐藤庄司家が名族である。今の飯坂附近にありしか一に湯生司ともいう。吾妻鏡には、文治五年八月、石那坂に戦死せる佐藤庄司と同年十月、囚人として名取郡司、熊野別当等と共に恩免せられた佐藤庄司とを伝え(巻九)、その族は陸奥に遺存して吉野朝廷の頃、佐藤性妙などありしことが知られる(佐藤文書)しかしこれを留守氏家宰の佐藤氏とのつながりは明らかではない。

大崎殿御下の以前は、両国を公家のりんばんに、三年持に御持候、其後三年に一度ずつ、或は国司、或は探題、守護下給ひて、弓矢也、中頃奥州に四探題也、吉良殿、畠山殿、斯波殿、石塔殿とて四人御座候、しば殿とは大崎の御弟にて候、応永七年に牛袋ひじりのぼり給ひて、京都より國一円の御判下て、後大崎殿一探題なり

○陸奥国司 国司(守介掾目)は官吏として朝廷から任補する所、任期については沿革あれど、承和二年以後太宰府、鎮守府、陸奥出羽の官人を五年とし、永式となった。従って、任期満つれば更任するので、公家のりんばんとはこれを指す。陸奥出羽国司については「大日本史」巻三百八十三、國郡司表が当たる。源頼朝の奥州征伐後、陸奥国司は殆ど空名となり、実は留守職を始め所在の領所、家人を通じて武家の支配が行われた。建武の新政に当たり、元弘三年

十月北畠顕家が陸奥守として下向すると、翌建武元年には八月、足利高氏がその族斯波家長を陸奥に下向せしめてこれを制せんとした(南方紀伝)。□来北畠氏の顕信、守親(顕家の子 中院大納

言)が相ついで奥羽宮方の棟梁として経営に当り、足利氏は石堂、吉良、畠山、斯波などの諸氏を、侍大将、探題となして下向せしめ、国府、霊山、宇津峯等の地に攻防がくり返された。

○探題守護 探題はもと法会論談の時を出す僧役・転じて武家の職名となる。奥州では葛西、留守両氏を両奉行とも奥州総奉行とも称したが、鎌倉幕府滅亡と共に権を失った。足利高氏は石堂義房をして奥羽の諸士を督せしめ侍大将として兼ねて民政にも当たらせたが、後畠山国氏、吉良貞家などを奸盗を防ぐを任とし、一に追補使と称せられる。文治元年以降諸国一般に置かれ、在庁官人と並び事を取扱いしも、後には、幕府を背景にして大小の事悉く関渉し、地頭、家人をも駆使した。

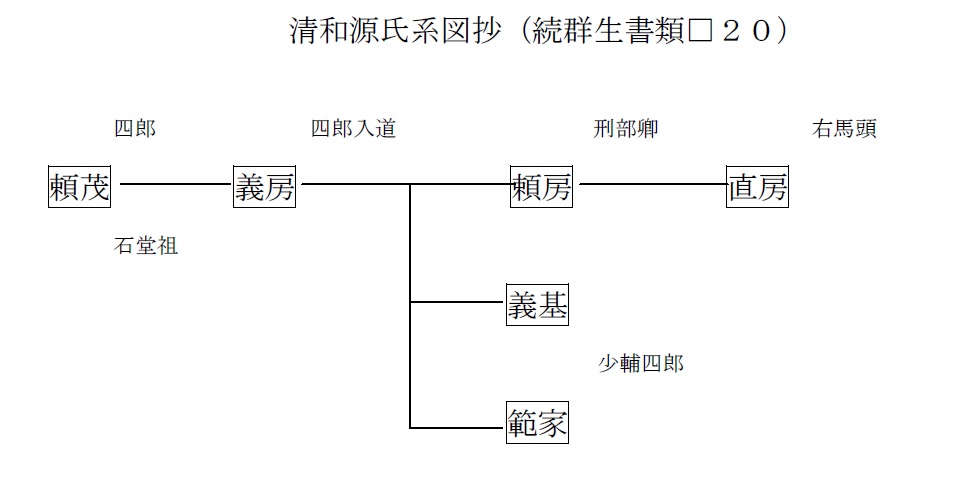

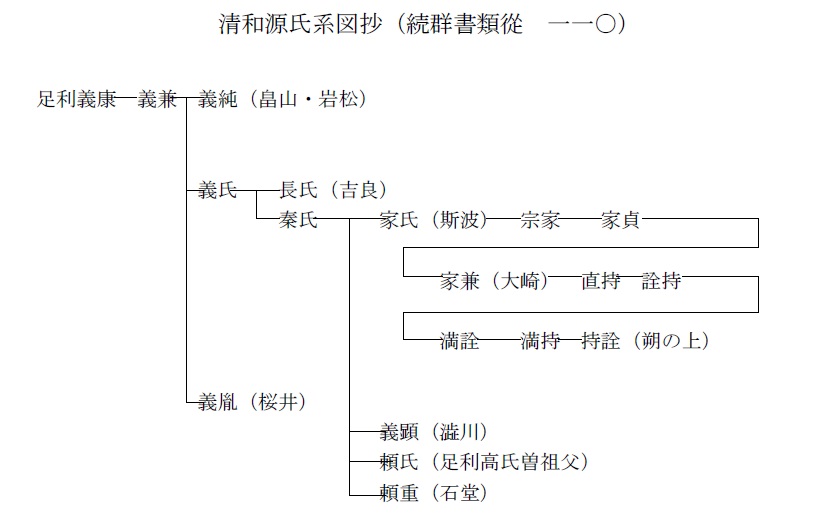

○石堂氏 斯波、畠山、渋川などの同族、清和源氏に出で一に石塔と書く

清和源氏系図抄(続群生書類□20)

義房(入道して秀□)は石堂入道、宮内少輔四郎入道など称し、始め関東にあり、転じて奥羽に入り、侍大将として延元二(建武四)年頃から多賀国府を中心に宮方と相杭した。近畿方面に活躍した子頼房と共に、足利直義党として高氏に抗し、次子義基(元)は父と□□して高氏に味方し、父子戦を交えたこともあるが(鶴岡社務記録太平記)後父と合力して文和三(正平九)年大崎家兼のために、陸前玉造郡赤栄山で討滅された。しかし近畿にありし族は、なお「応永記」以下に見える。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

佐藤蔵人元請申軍忠事

右今年閏年鎌倉御発向之間御共仕、同廿八日、対二于新田兵衛助(義興佐)、三浦介以下凶徒等一御合戦之時、自二岩屋堂前一至二于中下馬橋一、致二散々太刀打一□、次於二毛和寺攻返合一大将御合戦之時、令二御共一致二軍忠一條御見知之上者、給二御判一苺レ備二後証一、恐々言上 如レ件

観応三年三月□日

承□(花押)(石堂義基)

○さきに高氏の将石堂義基、武蔵国府から鎌倉に入り、正平七(観応三)年閏二月廿八日、新田義興、三浦高通、石堂義房これを□めて破りし消息を伝える(佐藤文書)

○吉良氏 足利義氏の次男義継、始めて吉良氏を称す。義継の曽孫右京大夫貞家(また修理大夫)興国六年または遅くも正平元年(貞和二)年までに奥州に下り探題となり、安達郡ノ四本松に城いて居ると伝えられるが、或は初め名取要害にありしかとも推せられる(白川文書)。その子中務大輔満家(また右京大夫)に至り、明徳元(元中七)年四月、召されて鎌倉に帰り、その後に宇都宮刑部大輔氏広が代わったが、貞家なお陸奥のことに于□し、石川氏一族の所領の紛議を裁許したりしている。

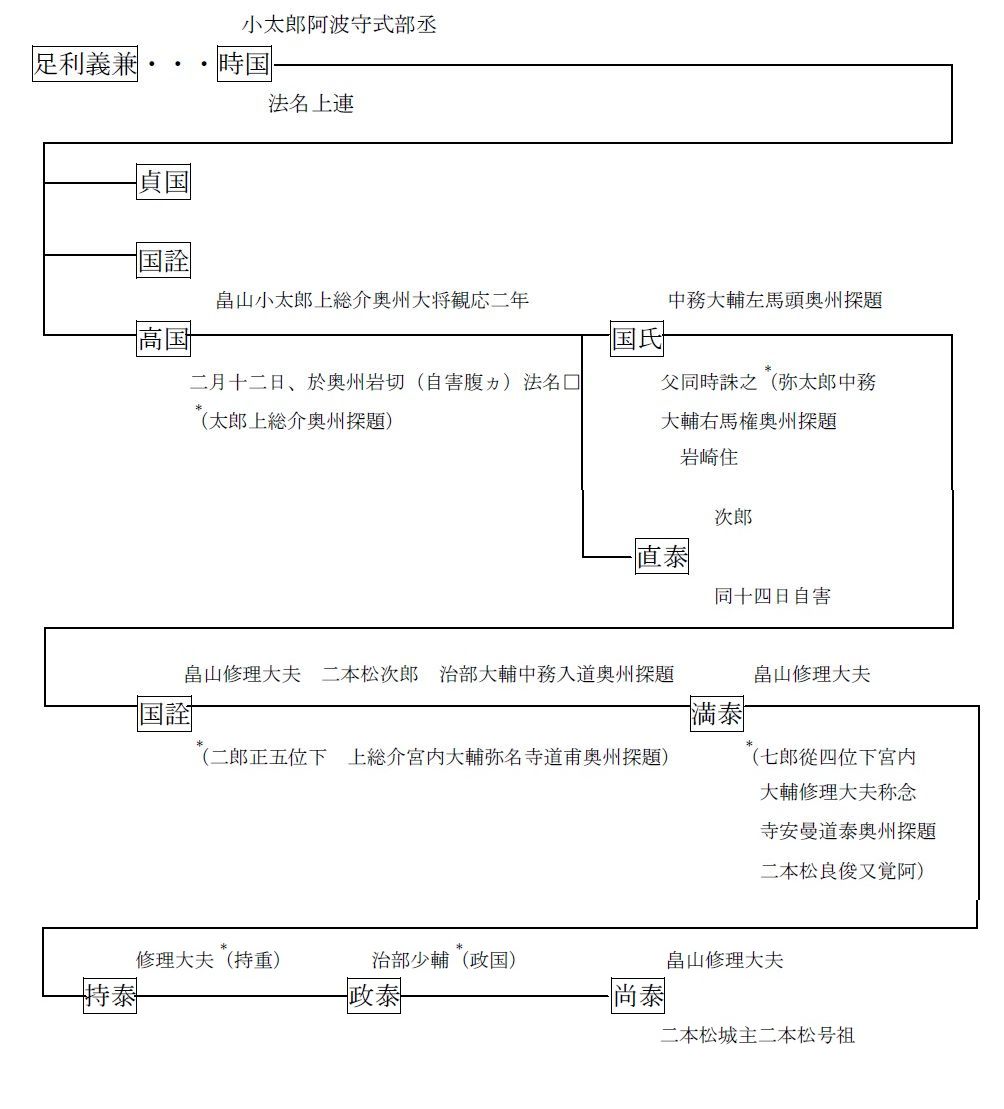

○畠山氏 足利義兼の子義純、始めて畠山氏を称した。義純の高孫国氏が興国六(文和元)年奥羽探題となり父高国とともに下向、二本松に居ると称せらるも、初め栗原郡岩ケ崎にありしものの如く(二本松系図)、その所領も加美郡、黒川郡などにあった(伊達家文書ヵ)。足利高氏、直義兄弟相争うや、高国と国氏父子は直義に味方して宮城郡岩切の城に籠もり、吉良貞家等に攻められ、父子ともに自殺した。家人箕輪左衛門貞義、国氏の幼子大石丸を擁して会津に逃れ、大石丸長じて修理大夫国詮といい、後孫安達郡二本松に土着、二本松氏と称す。 ((*) )二本松系図より補う

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

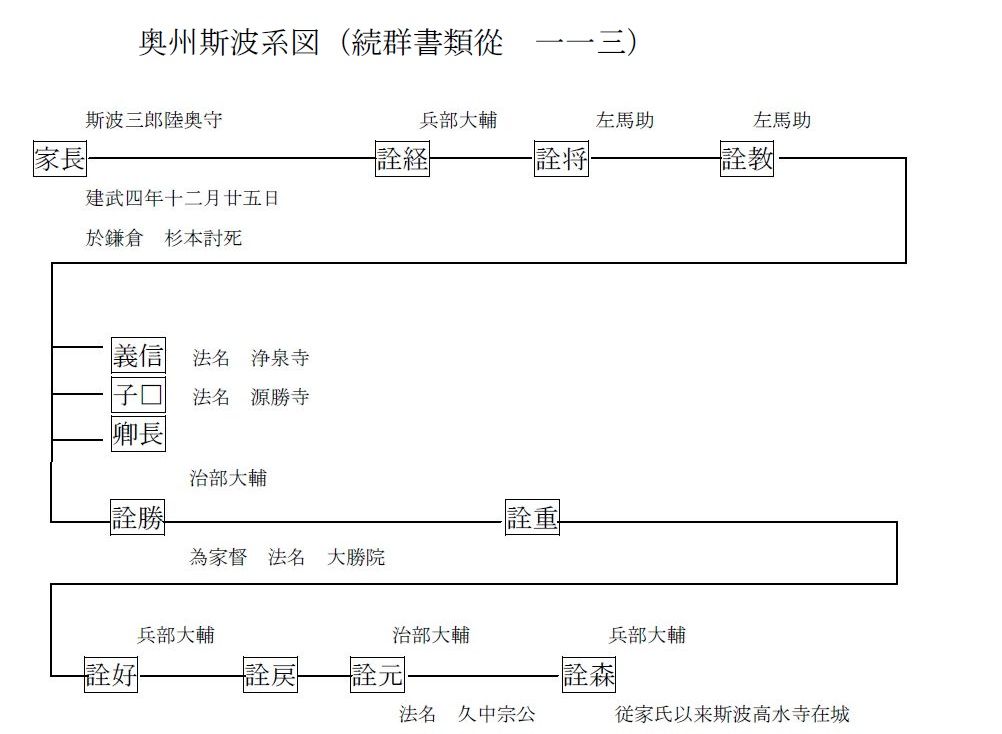

○斯波氏 奥州の斯波氏は、建武二年八月に下向した家長を初見とし、『奥州斯波系図覚書』(続群書類從 一一三)によれば、始めて斯波郡に下り、高水寺に在城を見え、家長から十代、兵部大輔詮森まで高水寺城主たりしことを伝えている。『南部家伝□正録』というもには、大崎詮持の子の子孫が志和郡に居住し、数代で嗣子なく、越前倉谷氏の子詮基が下向して相続したと称しているが、系図では反対に鞍谷家をついだことになっている。

奥州斯波系図(続群書類從 一一三)

ついで斯波氏の第二陣として大崎探題家が文和三(正平九)年に奥州下向したことは既に述べた所である。そしてこの族から出羽按察使として山形に入部した最上氏が分れ(最上系図)、更に奥州で活躍し、後に四本松(塩松)氏を称した。

石橋棟義の系流も斯波氏と同族であった(清和源氏系図)。大崎の御弟とは最上氏の祖、『最上系図』に家兼の次子で直持の弟である兼頼を指すと考えられる。

最上系図抄(続群書類從 一一三)

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○牛袋のひじり 牛袋は岩代岩瀬郡須賀川の旧名、ここは鎌倉幕府世襲執事の家なる二階堂氏の所領である。ひじりは聖、二階堂氏が招いて長禄寺を開創るせしめた月窓明澤(その伝は日本洞上□橙録巻六、続日域洞上諸祖伝巻二にある)に当たる如きも長禄元年であることから年代が合わない。さき須賀川には古先印元(古先和尚代□続群書類從 二三六)の開いた普應寺があったから、その法燈の後継者かと考えられる。

○應永七年 関東管領足利満兼が、二弟満貞(篠川殿)、満直(稲村殿)を奥羽に下向せしめ自ら出でて奥羽分国を巡行し、白河、稲村などにも逗留して鎌倉に帰ったのは、應永六年であった。この年の冬大内義弘が堺に兵をあげ、満兼亦関東に兵を動かしてこれを策應した。されば室町幕府は奥羽の諸侯と結び、これを扶持の衆と称して、背後から鎌倉を糾せんとした。大崎探題及伊達氏は、有力な関東管領陣の頭目で、伊達政宗は既に應永七年冬、篠川の足利満貞に従わないで動いて居り、岩松満純などの討伐をうけることは後に記される所、伊達氏は本来篠川、稲村御所の下向を不快としたものであった。ついで九□、大崎探題斯波持詮が、陸奥に於て宇都宮氏廣を誅し、その首級を鎌倉にのぼせ『持詮には宇都宮が一跡を被下』(喜連川判鑑)た。かく□□をはらみつつ大崎探題中心に強化せられた。

将軍は申事なふ候、国司は公家もち給へばこくしと申、探題は国司の次に候也、其次にだざいの大□、小□、其次に守護、目題とて候、探題は京都公方様、筑紫と陸奥国は国遠く候とて、御代官に指置被申候、しゅごと申候人は、日本に三十余人候也、いまは探題は奥州計に御□候、しゅごのうわて也、かくべつの義也、能々此御思慮可然候也

○申事なふ候 特に解説するまでもなしとの意。

○公家もち給へば 朝廷より任命、その政務を掌らしめる。

○だざい 太宰府 ○目題 目代、国司遙任(よういにん)となりこの制多く行わる。

○探題 官位よりすれば国司より下位、筑紫(九州)と陸奥とを遠国特別。区域として幕府の代官として□□から任補し、国々の守護よりも権を重くして、そのうはて(上級)に位せしめた。特別職で九州探題は今川貞世の職を去りし後任、澁川氏これに補せらたけれど、應永以降周防大内氏の張行により殆ど空名となり、奥州探題がひとりその権を保つこととなった。

○大意 奥州統治の沿革を述べ、大崎探題下向前後を通じ、重きをなした留守氏は、伊達宗遠の興盛により漸く勢力を失い、奥羽の四探題を結局大崎氏を中心勢とするに至り、奥州探題のみ重要な地位をしめた所以に思を致すべきを説いている。

[補 留守氏、畠山氏に一味し退転する段]

留守殿は、動ばまけ大将之味方し、ぶげんさがられ候也、大崎殿御下以前、きら畠山殿の国あらそいの弓矢たへず、ある時、畠山殿宮城之内岩切にたちこもり給ふに、吉良殿うちほこり給ふ、畠山殿、留守一族に吉田と申人をたのみ給ふ間、夜中に及でぐそくし奉、遠江守家助在城へ門をたたき、吉田が参候と被レ申候間、無レ難きどをひらき候□、畠山殿御供いたし、家助のさぶらひヘ御越候間、不レ及レ力同心し奉る。

○動ば ややもすれば。

○ぶげんさがられ 分限低下する意。

○きら畠山殿の国あらそい 正平五(観応元)年京都に於て、足利高氏、直義兄弟不和ち生じ、直義吉野の朝廷に降り争乱となる。翌六年奥州一方探題畠山国氏、その父高国と供に、直義に応じて宮城郡岩切城に立籠り、同じく一方探題吉良貞家は国府から出動してこれを攻略、更に虚空蔵城を攻めて、あ畠山氏の主力を滅ぼし、これに味方した留守、宮城の一族を生捕った。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

和賀彦次郎美勝代野田三郎兵衛盛綱合戦次第事

右盛綱、去正月十六日任二御教書旨一、惣領被二相催一間、属二彼乎一府中戦馳参、岩切城搦手太田口令二警固一、同二月十二日自二大佛南脇壁岸一責上、城内切入、畠山殿御陣於二御前一、庄之七郎相戦頸取候、此等次第、小御所私催人大塚十郎、大河内兵庫助、同所会二合戦一見知者也、同十四日宮城郡虚空蔵城、畠山二郎殿、留守但馬権守、同三川権守、宮城四郎兵衛尉、楯籠間、彼城馳向致二合戦軍忠一之□、上野二郎殿自害候、但馬□守、三川権守、宮城四郎兵衛尉被レ所二生捕一也、然早下二賜御証判一、為レ備二末代亀鏡一、恐々言上、如レ件

観応二年二月 日 一思了(花押)(吉良貞家)

(鬼柳文書)

吉田 前掲の留守氏分限帳に『吉田殿』と見えるものである。畠山氏がこれと入魂なりしため夜中に武装(ぐそく)し、吉田なりと称し留守氏の居城の門を叩き、不審とされることなく城の門(きど)が開かれて入城、留守氏も一味した。

○遠江守家助 留守氏系図の参河守家任に当る。高森(岩切)城主。

さる間岩切にて畠山方さいげんなく打死す、其時畠山殿、留守方はかなくも、じやうへひ>たたれにて、夜ひそかに三十人、馬にくっわをまき候也て、しほがまの内ちんにかくれこもるを、吉良殿がたより引いだしきられ候

○さいげんなく 際限なく、限りなく(両畠山系図によれば高国、国氏父子は高森城で最期をとげ、国氏の弟直泰が自害せることは鬼柳文書と一致す。)

○じやうへひたたれ 浄衣直垂は白布、生絹などでつくった神事の装束である。

○くつわをまく 杖を御むの類、轡を食ませ馬に声を立てさせぬよつくにする。

○しほがまの内ちん 塩竃神社の内陣、武装を解き浄衣姿の祠官を装いここに隠れたのである。

国分氏はきら方をいたし候、家助のくびはいかつちと成て天へ上候、家助はだ男子をもちたまはず、桃生山内方の聟也、二年まへに白拍子わき二人にて留守殿在城てまざきへ出仕す、わき白拍子十七に成候を一夜とめ給ひて、その腹に三歳になるわか一人もち給ふ、かの母中野という所に住居す、然ば留守殿腹を切られ候らへば六十六郷一時にやぶれはてぬ、かの白びょうしもはだかにせられて、たけなるかみにてしろまへをかくし、若子をかくして、えんじゃたる間桃生に下り、山内方を頼むといえども、まけ大将かたをし給ふ人を不背にて、かくごに不レ及とて、小鹿へ葛西を頼むといえども、是も格勤に不レ及、ぬかのぶへ南部を頼みくだす。

○国分 国分は千葉常胤の五男五郎胤通に出で、宮城郡国分郷に居る。陸奥国宮城郡国分寺郷半分、国分淡路守、幷一族□跡、地頭職事

貞治六年七月十一日 左京大夫判

相馬讃岐守殿 (相馬文書)

陸奥には別に小山結城守の国分氏があり、仙台城に在りしことを伝え(奥羽観跡聞老誌)藤原系国分氏もありしことは、愛子村諏訪神社棟札(康正三年)に、国分能登守藤原宗政(奥羽観跡聞老誌)国分下野守宗治(封内記)など見えることから推せられる。

○白拍子わき 白拍子出身の側室、白拍子は遊女の舞の意、転じて遊女舞妓をいう。

○こまざき 駒崎、所在□かならねど『封内記』塩竃邑の條に『古塁、在下雖二寺ケ崎一地上、蹁二駒犬古城一、或日二佐藤佛一、不レ議二何人所一居』とあるものに擬すべきか。

○三歳になるわか一人 二年前に出仕した白拍子の腹に、三歳になる若子ありというのは、符合しないことであるけれど、むしろ二歳になる点を重しとすべきである。

○中野 宮城郡多賀城村にある。余目の南方。

○六十六郷 留守氏の管し来りし所領である。

○たけなるかみ 身長程もある黒髪。

○不背にてかくごに不レ及 不背は背負わず、同意加担せざる意。かくごは恪固、恪勤の意で、つつしみ心を傾けて守護すること、かくまい奉ぜざるをいう。

○小鹿 牡鹿郡、日和山(石巻)城を本拠とする葛西氏を指す。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○ぬかぶ 糠部、後世南部氏の所領に帰し五郡の総称となすも、閉伊郡の南部に阿曽沼、北部に閉伊氏、岩手郡に工藤氏、滴石、鹿角には、安保、秋元、奈良、成田の四氏、津軽に安藤五郎(後、藤崎氏、北條氏義時の代官としておかれた由、保暦間記に見える)などが鎌倉初期から見えるので、諸氏に分類せられ南部氏もそのうちに所領があったものと推せられる。更に白河文書によれば、元弘三年十二月十一日、結城親朝も糠部郡内九戸右馬頭茂時(北條氏)跡を領知し、領地がいりこんでいたことが知られる。故に南部氏所領の在りし所という

南部三年留守殿をかくごし、六歳の時、三千世余騎の衆にて押てのぼる。その程三年が間、留守氏名代たゆるなり、留守一ぞく吉田と云う人、丗日留守どのとて留守と上ぼる。

○六歳の時 正平九(文和三)年い当る。時に八戸の南部信光はかを王事につくし、絶えず南方の宮方と呼応して回天のことをはかる。この年も留守氏の遺孤を擁し、石堂義憲と起って吉良氏を追い多賀城国府を攻略した。

石塔左衛門佐義憲、相二語野心之輩、幷凶徒等一、寄二来府中一之間、今月廿一日、致二散々合戦一候□、依二御方無勢一、引二退伊達宮内少輔楯一□、仍近日打レ可レ令レ発二向府中一者、早相二催□子等一、不日馳参、可レ致二軍忠一之状、如レ件

源 (花押)(吉良治家)

和賀常陸介殿 (鬼柳文書)

戦記に逸してしかも伊達氏の動きを懲す重要な史料で、蓋しかかる危局に□するため、この年大崎探題斯波家兼が下向したものであり、また翌十年三月、北畠顕信が南部信光を大□助に推挙しているのは(南部文書)、この功を賞する意味もあったと思われる。

○留守名代たゆる 留守氏に主なくそう所領が八幡介に押領せられ、後大崎直持から大掾、泉田、氏家諸氏に命じ、□□氏打渡を討つたことは、留守文書に懲せられる。吉田殿は一族として一時留守氏のことを管したとの意である。

去間南部勢けはい坂までをしてのぼる間、吉田の方、矢を一っいずして自落す。手をくだかで留守に成給ふ、美作守家高之事也、如何に親子の間たりという共、こころざしふかきとす。家高は母儀の棟見え候所にて下馬をす、神妙の由諸人云々

○けはい坂 化粧坂、岩沼村(今は仙台市)に当る。

○自落 留守吉田殿が抵抗せずして落居。逃亡せる謂である。

美作守家高 留守系図に見える詮家に当るべきであるが、留守文書によれば文和四(正平十)年、大崎家譜から四領を安堵せられている松法師がある。松法師は留守参河松法師とも留守余目松法師ともいい、従来家任の別名とせあらるる。然るに留守文書によれば、余部参河守が永和三年伊達政宗を一□し、嘉

慶二年六月に所領を譲渡し、十一月、斯波左京大夫直持が亡父持家の譲状を□□してこれを参河次郎に安堵しているのを見ると、詮家が早世したか、或は宮方たりしため排ぜられて、余目氏から入って留守の嗣となり、同じく参河守を称した持家に擬すべく、この間の情実はこれを詳かにし難い。

○母儀の棟 母の起居する家の棟、中野に在る母に対して下馬して敬意を表したので、親子の間ではあるものの、殊勝なこととして人々が感心した。

○大意 留守家任が足利直義に一味した畠山探題につき、同じ一方探題吉良貞家に討たれて敗北し、この遺孤が糠部の南部信光に頼り、これに□持せられる。留守氏を再興した次第をにべている。

[補 宮城氏、その他留守一族関係の段]

伊沢四郎家景の舎弟宮城の小四郎家業といふ、そも宮城と名乗根本は、頼朝御逝去以後、頼家鎌倉殿に成給ふ。無レ程御死去、御弟実朝将軍に也給ふ、彼御代弥次郎左衛門といふ朝敵いできたり、たけは八尺二分、男力は七百人がちからなり、わずか手勢三百余騎たりといえども、勢衆をばうしろにおきて、只一騎数十萬騎が中にはせ入防戦するといへ共、矢かたなも不レ立間、かなうべき様なし。

○宮城家業 留守初代家景の弟小四郎家業、宮城の苗字を称した。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○弥次郎左衛門『吾妻鏡』によれば正治二年八月、宮城四郎家業幕命をうけ、召命に応じない芝田次郎を奥羽に討ち、十月鎌倉に帰参した(巻十六)。弥次郎左衛門の事は鎌倉に於てのことで、類似の人としては健保元年実朝将軍の時、和田義盛の乱に当り、朝夷名三郎義秀の勇名が□われ、またその一味に土肥先次郎左衛門尉惟平というもの、小山刑部経俊に生虜せられている(巻二十一)。この人に従軍しているかも明らかではない。宝治元年一月三浦氏の族佐原十郎左衛門尉三郎秀連を討取った旨、留守介が注進したこともあるが(巻三十八)、これも陸奥に於てのことである。一挿話して聞くべきである。鎌倉殿には平家をたいらげ、秀衡をほろぼし、四海をたなごころの内にしたまえども、彼弥二郎左衛門は、しんたいきわまりたまいて、六十六箇国へ御札を立、かのぞくとをくみうちしたらん輩は、くんこうけんしゃうのぞみによるべしとふわ給へども、日本ひろしと申せども、御ふだに付てのぼる俗なし、小四郎家なりの御札の面に付て在鎌倉し、くみうちせんと思立て、老母の方へ暇乞に立越たり

○たなごころの内にし 掌握統一する意。

○しんたいきわまる 進退谷まも、施方術なき意。

○御ふだに付てのぼる俗 立札に書いて布令した召命に応じ鎌倉に登る旅人を指す。

○御札の面に付て在鎌倉し 制札の條々を見て鎌倉に赴き参加する意。

○老母の方 宮城郡に在りし母の許と解せらる。

老母対面していはく、さても鎌倉殿は平家をたいらげ、木曽をしたがひ、秀ひらをついふし給ふといえども、かの弥二郎左衛門御しんたいきわまり給ふを、汝がくみうちせんとはおろか也、まげてとどまり給へとせいしけれ承引せず、其時老母目のまえなりし女房衆をよびて、ひそかに物をのたまへば、良久有て、から竹のねのふしあい一寸づつ有しをとう□んにすみちがへに置いて家なりがまへにおく、母、その竹をひしげ給へ、先あまが所にて力わざを見んと仰せり、家なり此竹おせどもおせども不レ叶其時女房衆に竹の節を取寄つつ、小ゆびにてやすやすとひしぎ、さてもあまが、こゆびの力をだにももたざるか、てきにくまんと思ふ事いはれなし、ただ思留り給へと仰けり

○良久有て やや久しく経過しての意。

○から竹 唐竹。

○しみちがえ 隅違、方形の隅から隅にわたる線、すじかいに同じ。

○竹の節 竹の節ならん。 ○いはれをし とんでもない、もっての外の意。

かのにこうは畠山重能の息女なり。祖父がたの力也、然ども小四郎しきりに可レ登と申間、さらばちから武者にくむやう知り給ひ候かという不レ存候よし申、更ばをしへべし、力武者をば先しおとせば、かならず我がしたに成なり、てきのぐそくの袖をくさずりをとりて、先我馬よりとっておりかきおとせば、必ずくみしくなりとをしへ給ふ

○にこう 尼公、畠山重応の孫に当る故、祖父方とは重忠の勇武を指す。

○可登 奥州から鎌倉に登ること。

○ちから武者にくむやう 剛強の力武者と組打の仕方の意。

敵の具足の袖、草摺などをとらえ、我まず先に馬から落ちる心組みで引下せば、必ず敵を下に組敷くを法とする趣見る。

さて小四郎なり鎌倉に登り、此皆 披露す。鎌倉殿ぎょかん有て、軍をはじめ給ふ、げにも 弥二郎左衛門三百余騎を後におきて、一騎はせまわるに、面をあはする人なし、其時小四郎 家なり 駒 打ちよせて、奥州より留守家景が弟 伊沢小四郎

家なり とは 我事也、くみ給へといふ、弥二郎左衛門をしならべてくむ、母のをしへのごとくくみふす。力をぬきくびをはん分かきたりしかば、弥二郎左衛門足のおぐとにて、ぐそくのをしつける二打うちはれば、太刀 にてうたれ二つへ計まへに打いだされ、せっしゅす

○披露 吹聴 開陳する。 ○鎌倉殿ぎょかん 将軍実朝の御感。

○面をあらわす 正面から太刀打ちする。 ○をしならへて 接近しての意。

○くみふす 敵を下に組伏せる。 ○あぐと 踵かがトである。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○ぐそくのをしつけ 具足の押付 胸の邉に當る。

○太刀 太刀ならん。

○二つへ 杖二つ程のへだたり、つゑは 古尺度の意、八尺乃至一丈位の長さ。

○せっしゃ 絶入(ゼツジュウ)か、気絶、気息□々たまの状で、その場に倒るるをいうのであろう。一に摂収か、恐れおののき萎縮する状とも考えらる。

ゆめのごとくにおもひけるは、さてもかほどの高名をとげて、人にしやうこを取られておしかりなんと存、ゆめのごとくはへおき、左のみみをすこしきりて、たたうがみにつつみ、むないたにおし入、又せっしゅす。そのまにまう勢おちがささなりて、君の御前に参、今日の朝敵くみのよし申、鎌倉殿御□には、他人しゃうことを持参のうへは、仔細におよばずと仰有、其時家なりくびをめしいだし、

重而じっけん有べしと申間、めしいださる。家なりてきの耳を取ていで、ひきくらぶるに無二相違一。

○夢のごとく 夢うつつの程。

○人にしゃうことを取られであしかりなん 敵首を討取りし証拠を他人に奪われるのは、無念である。

○はへおき 這い起きる。 ○たたうがみ 懐中せる 畳紙をいう。

○むないた 胸板 ○ほれほれとして 晴やかに気をよくして。

○御□ 仰せ、上令。

○仔細におよばず 彼是文句を言う余地がない。

実朝の上意には、家なりが高名比るいなし、一ヶ国も二ケ国も可レ給を被レ仰、家なり奥州を可レ給と申か□ふまじき由御□なり、さらば宮城之部を可レ給と申、仰ていはく、足家景が在城也、叶まじき由被レ仰、さらば宮城と

申所名計被レ下べしとて、にがたけの郷を宮城本郷と申、かの一郷ばかりにて宮城とうら書きをする。

○力なつまじき由 聴許し難き意。 ○足家景 宮城郡高森城に居る。

○たかたはの郷 宮城郡原町の苦竹を指す。

○うら書 本来は紙の裏に字を書くこと、領有、安堵、譲渡などを確認するために方式に従い証書の裏面にその旨を記載署名して証明するをいう。

小四郎家なり二男わらは名こそ□丸。菅谷になる、五郎家冬と号す。是すげの先祖なり、前々は 留守一ぞく十七人也、一番の一どく頭 宮城方也、村岡先祖文明とて、是二番の一ぞくとからす。

○わら氏名 童名 こそほう 小僧か。 ○菅谷 スゲや、宮城郡利府村の地名。

○家冬 留守系図に宮城右衛門尉家冬と見え家業の後をつぐ。菅谷はこれから出自する意であろう。

○二番の一ぞく頭 一旗十七人の筆頭の意。

○村岡 今の利府本郷で『廻国雑記』にモロオカというも同じ。

八幡庄三箇村の事は、文治より頼朝の御州にて給還、八幡介と号す。末世なりといふとも、於二留守一彼方にしゃくい不レ可レ有也、国分は、小山より長沼相分、なかぬまの親類にす、出家によって聟に成、けっく正印とがす、果報の人也、動かち大将味方をいたし 其いせいいやましに候也。

○八幡介 陸奥介の世襲化せるものと考えらる。その所領八幡庄は 今多賀城村の内、末松山八幡宮がある。

下尼、 陸奥介景衡後家

可レ令早領知二陸奥国八幡庄内一、中野、堤上、本田壱町、荒野□町蕨壇、荒町 相子袋、藤木田参町、地頭職事

右従二亡夫景衡法師、仁治三年二月、同三年三月、今年四月

日譲状等一、守二先例一可レ致二沙汰一之状、如レ件

宝治二年十二月廿九日 (結城小峯文書)

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

八幡介家は 留守氏と婿を通じて親しい関係にあったので、留守家任滅後、その所領を押領した。

留守参河松法師丸名代道郎申、宮城郡内余目郷、岩切、高崎、新居、幷新宿、

新道椿村、南宮庄内田在家事、任二安堵状一、氏家彦十郎 相共、

止八幡介押領、可レ沙汰二□下地於道郎一之状 如レ仁

延文元年十月廿二日 散位(花押)(大崎直持)

大掾下総守殿 (留守文書)

『封内風土記』(巻四)によれば、末松八幡宮の古鐘銘に永仁七年に大檀那陸奥介平景綱、長禄三年の梁上の古端に陸奥介藤原景宗など見え、出自を藤原氏に帰する説行わるも、本来平氏なりしものが、留守氏に縁事して藤原

を称するに至ったものであろう。

○しやくい 宿意、意趣を含み反目、仲違いすることを指す。

○長沼 『長沼系図』(続群書類從 一五六)によれば、長沼氏は藤原秀衡の裔という小山氏から別れている。宮城郡には小山結城系に出ずる国分氏が居ることを伝えているが、それがこの長沼の親類に当ること記文に

物語る所である。延宝年中の『仙台領古城書上』(仙台□書所収)

宮城郡小泉、松森を居城とした国分氏を結城七郎朝光の末葉とし、その藤原氏を称すること既に述べた所であるから(前段)、或は千葉氏系の国分氏が嗣が絶え、小山結城城の統これを継いだもので、先後して並存ではなかったと考えられる。

長沼氏が藤原を称したことは『封内風土記』(巻三)に引いた宮城郡郷六邑、宇那弥太朗神□上古□に見える。その裔、召出として伊達氏に仕えた(伊達世臣家譜九)

○下荒井 宮城郡荒井にありし国分一族。

○きへ僧 帰依僧。 ○きよう 器用。

○けっく 結句、結局の意。 ○二郎 前例によりややもすれば。

○かち大将 正郎が下荒井の祖先、国分氏の帰依をうけて入ってその

後をうけ、勝利側に味方し国分の勢を加えた。

荒井七郷はさい所の三河守にて、さいしょの先祖之思なり、かの七郷知行のと、しほがまのさいわいた、ざせきに名馬をかたはつなつなぐ、彼馬くるふ事申計なし、諸人かたはつなふさたのし云ければ、さい所申よう荒井七郷ばかり

にて、もろはつなぎかたしと申、国分がたには、此義をききあらそう□に、国分茅郎堂かやくようのとき、むなかきにたずな、さいしょの三河守と候を見て、其後□二其沙汰一候也

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○荒井七郷 宮城郡の荒井邑、後に荒浜、霞目、長喜城、小泉、蒲町、伊在、六丁の目等と合わせて七郷村という。

○さい所 陸奥国府税所の後と考えらる。

○かたはつな はつなは端綱、馬の口につけてひく綱、塩竃社の祭礼に税所三河守が名馬をたやすく動き出す片方の手綱だけで座席につなぐ。

○ふさたのよし 迂閥、不用意の旨。

○もろはつなぎかたし 荒井七郷の小身を以てば、双の手綱をととのえ充分手配し難きをいう。

○此義をきさあらそう□に この事を聞き合点行かずとかく言う□に。

○薬師堂 国分寺に薬師堂ありしこと『奥羽観跡聞老誌』『東奥紀行』(長久保亦水)などに見える。

○おやくよう 茅供養、供養は仏寺に物を供えて資養することで、堂の屋根替の資を寄進することと解せらる。

○むながき 棟札。 ○たずな 恐らく寄進の双手綱の意。

○大意 留守一族宮城、菅谷、村岡諸氏、及び縁者と思われる八幡、その他国分、長沼、税所などの来歴を述べている。

[補 留守代官佐藤氏功名の段]

一尊氏将軍 鎌倉の先代九代目の将軍高時を、元弘二年五月廿七日にせめほろし奉り、せんだいの御一家の御在城、一日に六十二城 本意候事、ゆえなく鎌倉殿に成給ふ、中先だいとて、幾程なふして、又鎌倉殿へ打入給ふ、建武の比、又たか氏将軍御本意とす。其時□国軍勢鎌倉へ馳参、留守守代官佐藤兵庫助高名仕、悉も尊氏将軍の御自筆にて、佐藤の□に河内守とじゅうりやうを被下候、然ば五十四郡の外様、又被官に鎌倉殿の御さぶらいへめされ候人体、葛西の末永と留守の佐藤両人より外はなし候由候。

○鎌倉の先代 鎌倉幕府の北條氏、足利氏に対し先代の将軍という意。

○六十二城御本意 鎌倉を陥れ日本全土を掌握する謂であろう。

○ゆえなく鎌倉殿に成 故障なく将軍となる。

○中先だい 北條時行、北條氏と足利氏との中間、足利氏には先代。

○又・・御本意 中先代を追い鎌倉に入りまた楯をにぎる。北條高時の滅亡も足利氏により行われたものと考えた跡があ明らかである。

○両国軍勢 陸奥・出羽の勢、留守氏は初め宮方として動き、元弘四年二月、建武二年十月、勲功の賞として、国守北畠顕家から領地を與えられた。然るに建武三年二月、転戦して戦功を立て、爾後武家方として足利氏の制をうけた。

○佐藤兵庫介 留守氏の家宰 ○じゅりやう 国司の官に補せられる受領。

○五十四郡 奥州を指す、『平家物語』(阿古臣松條)に、奥州下向勢逢雖風條に奥州五十四郡と見え、鎌倉時代にこの称があった。しかし五十四郡の名目は、林宗二の『節用集』に初めてあらわれ、新井白石に『五十四郡十号』の著あるも出入あり明徴を欠く、奥羽の檄称と知るべきである。

○外様・被官 足利氏に対してのことで、例えば留守、葛西等外様、佐藤・末永はそれぞれ被官。

○御さぶらい 伺候の所、引見の室。

○末永氏 葛西一家四老の一、末永能登守と称し登米郡善王寺邑(今の吉田村)に居館があった。『葛西真記録』。

○大意 留守氏代官佐藤氏が武功により足利高氏から優待せられた次第を述べた一段である。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

[補 留守家高、河内四頭と一揆の段]

一、 留守七代の美作守家高之時 河内七郡には、渋谷、大掾、泉田、四方田とて、文治五年に当国に下、外様に四頭一揆にて候しが、千騎衆たり、留守殿に五人一きをいたし、連判にのる。しぶやの一ぞくその内の大掾、四方 田、」いずみた一ぞく悉く連判す、其中にかさいも候ける哉、中目上総介として取分連判にのる。留守けいずにそへ候て、末世いまに至るまで候也。

○河内七郡 河内は中世の濫称、北上川内側の意であろう。『陸奥郡郷考』には、旧記をひき、玉造、志田、加美、遠田、栗原を河内五郡といい、『伊達正統世次考』またこれを襲うている。中世これを七郡と称したのは、長岡(新田を含む)、色麻の郡名が存したためか。登米、桃生の両郡が河の内、外両側にまたがるのでこれを含めたものか。『伊達正統世次考』には

文治五年頼朝卿、滅二泰衡一之後、分二其郡邑一、以貨二賜功臣一、(中略)川内五郡、長世小田二保、賜二之於泉田、渋谷、上形、狩野一是名二川内四頭一(中略)川内五郡、所謂志田、遠田、栗原、加美、玉造也

と見え、四頭に川内五郡一□に與えたものではなかったことを述べている。

○渋谷 『封内風土記』に栗原郡有賀邑古塁、志田郡師山邑古塁並びに桑折邑古塁などを渋谷氏居る所と伝え、『伊達世臣家譜』(巻十五)平氏の條なる坂本氏に註し、初名渋谷となし大崎探題斯波家兼に従い宿老として下向した

ことを伝え、更にさかのぼって『伊達正統世次考』(巻八下)に

今夜、福田若狭右近父子、而黒川郡大瓜城主黒川氏家臣也、福田本渋谷氏、先祖渋谷荘司重国、次男武蔵権守実重、知二行相模国渋谷荘内一福田郷、因称レ之、

先祖渋谷荘司重国、次男武蔵権守実重、知二行相模国渋谷荘内一福田郷、因称レ之、文治五年、頼朝卿奥州之役有二戦功一受二封于本州桃生志田黒川三郡之中一支流最多□、後旨為二大崎黒川之臣一、若狭其嫡流也

と見え、大崎探題の入部後、これに臣事したことが知られている。伊達氏の家臣に渋谷ありしことも、『伊達世臣家譜』に歴々徴せられる。

○大掾 国の大掾たりしを氏とせるもので、就中平国香、貞盛父子ともに常陸大掾となり、この族から分れものが名族として知られる。その族岩城、海道にも分布し、『常陸大掾伝記』(続群書類従 一三五)によれば。行方四 頭のうち玉造四頭というものが見える。『吾妻鏡』(巻十九)建暦元年四月二日の條に、長岡郡地頭平資幹が熊野社神田を押領して訴えられている記事があり、その熊野境内にある鹿島社の神体北日銘に『弘安二年、己卯、二月日

藤原氏女、平朝臣盛幹男女子息等。敬白と見え、高清水の福現寺に

光明遍□右者為先考幽霊成佛得道

梵 十方世□弘安三年止歳次庚辰季者上旬

念佛衆生

摂取不捨 平行幹 敬白

という板碑を伝え、鹿島祠といい、幹の字を□する名といい、常陸大掾系の人と認められ、従って旧長岡郡の地、今の栗原郡高清水、長岡、宮沢辺に受封し

たものと考えられる。『留守文書』に大丞下総守というものこの族である。

○泉田 もと地名、『吾妻鏡』(巻十)文治六年二月、大河兼任の乱を平げようとする鎌倉勢が北行した記事に、平泉を過ぎ泉田に打ち向うと見える。『奥羽観跡聞老誌』には、高清水駅北三丁余に一口泉があり、清泉明神と称すること

を伝えるので、平泉を高清水に、泉田を一迫の築館に擬せられる(大日本辞書)。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

直地方のは、中世大庭、狩野の両氏あり、大庭氏が築館城を中心とし。狩野氏がその西、今の金田、花山等の村々を□□とせることは『封内風土記』、『仙台領古城書上』の一致して伝える所である。然るに記文後項に「しほや先祖、泉田、四方田、文治四年五月に下」『一迫、狩野殿は六代』など見え、大庭氏が古

く狩野氏が新しく見える所から、泉田というのは一迫築館の大庭氏を指したもので、『留守文書』延文六年七月六日付のものに泉田左衛門入道があり、伊達氏に仕えて用人たりし泉田氏は、その族と考えられる。

(伊達世臣家譜

○四方田 シオテ、『武蔵七党系図』(続群生類從 一○九)に、有道氏の支流、庄、四方田、児玉、秩父、中條など同族である。そして浅羽行親の子行長に『頼朝卿奥州合戦有軍功』児玉経光・・・維弘父子

に『奥州合戦討死』と註記しているから、その族が受封したものと考えられる。『封内風土記』に今の黒川郡大衡村駒場にある赤崎大明神社に註して『建久三年、本邑旧三児右近(□不伝)植□千本於社地』といい、『奥羽観跡聞老誌』に

はこの赤崎社を建久二年与児玉弥太郎重茂の所建と伝える。故に児玉氏の受封があったもので、建武元年十二月、津軽降人交名に四方田彦三郎とあるのにも徴せられる。『伊達正統世次考』には川内四頭として上形を挙げているが、上形

は初め所領がなく、後に二迫三国□を與えられたことは記文後項に見える所で、文治初封ではなかった。

○四頭一揆 河内四頭。即ち渋谷、大掾、泉田、四方田の四族が一揆即一致して和親互助の約をした。

○千騎衆 千騎の家来をもっ人の意。

○五人一揆 河内四頭に留守氏が加わり盟約連判する。

○かき かさい(葛西)なるべし。

○中目氏 志田郡の中目塁(今は敷玉村)に中目兵庫ありと『封内風土記』に伝える。中目はもと邑名、中目氏は後に大崎氏に仕え四老の一にかぞえられる(大崎盛衰記)。

○取分 とりわけ、特別にの意。

○大意 留守氏が河内の渋谷、泉田、大掾、四方田の四頭目と一揆 盟約とした。

[補 留守氏、大崎探題につくの段]

一、 又留守、葛西、山内、長江、登米五郡一揆いたされ候、連判も文書てへ候、留守の家には取分祖朔 御報思ふかきにより、源氏をまほり奉るべきよし代々議定す。

大崎殿 御先祖、京都九代以前、御当家初め尊氏将軍公方になり給ひし、御さとそふは、兄弟三人也、斯波、渋谷、足利也、斯波は京都武衛の御事、しぶ川は今に御座候、あしかがは三番にて京都公方様御事候

○登米 葛西と別に登米を挙げたのは、当時葛西本宗は登米の寺池城に在ったと伝えられるのに、実は藤原系の登米氏があったからである。

○まほり 守る意。 ○公方 公家の方、もと朝廷、後に将軍。

○武蔵 兵衛府の□名、斯波高経の子義将が左衛門督となり武衛と称せられ、その系図は武衛系目といわれた。

大崎御先祖 この記文は大崎朔の上様、即ち 第六代持詮を中心とし、永正十一年に書かれているから、その先祖である斯波家氏がえは京都に於ては九代以前。将軍家高氏の曽祖父(さそうふ)と、澁川と三人兄弟であることを、紆余曲折の文で、系図で表示する方が明瞭である。(永正十一年将軍義稙、重任の故前代義澄を排し第十代、御当家の祖高氏を九代以前となる。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

清和源氏系図抄(続群書類從 一一○)

○渋谷 しふ川、即ち足利氏同族、谷は川の誤。

武衛日本二番の御人にてわたらせ給ふ程に、将軍の望御座候有べく候とて、畠山徳本のさたをもって、前々に畠山殿両管領職に御座候を三職にかうし、武衛を管領にす、さて将軍の御のぞみ御座候也、いまだぶ□い御所にて御座候時、大崎十代以前、左京権大夫家兼長国寺殿、公家宮 從四位上也、京都七條より貞和二年に伊達郡大石りやうぜんと申、山寺へ先御下、彼所に三年御座候て、其より河内志田郡師山へ御つき有しよう、無二無三に留守殿守二大崎一候

○将軍の御望 斯波氏は足利本宗に次ぐ雄候、将軍たらんとする野心を抱く。

○畠山徳本 持国の法號、嘉吉二年六月管領となる。その計らいにより、斯波氏野心を封ぜんため、かう(降)して細川、畠山と同別に三職となすというも斯波氏は徳本にさき立ち、既に義持・義重などが管領となっているから、この伝は誤っている。

○大崎氏下向 この記文は斯波家兼の下向を一貫して貞和二(正平九)年とする。然るに下向の途上を説明するこの條、まず伊達の霊山に入ることを伝えるが伊達の霊山は田村荘の宇津峯と共に、実は貞和三(正平九)年九月、宇津峯宮、北畠顕信が出羽に逃れるまで、依然宮方の手に保有せられ、多賀の国府は石堂秀慶等の手により武家方に帰しつつも、やはり北方からの脅威を去ることができなかった。これ等の点から見えも大崎探題の下向は、石堂氏の叛を鎮めるためで文和三(正平九)年であり、霊山を経て師山(志田郡敷玉の大字一に室山)に赴き、玉造郡に石堂氏を滅ぼしたものである。(大崎伊予守家兼)

城二□黒川郡一居□、称二大崎御所一(陸奥郡郷考引二大崎記一云、家兼以二新田郡一為二府治一、避三新田為二仇家の姓一、改二大崎一、新田郡分為二上中下一、而家兼城二於中新田一)其余、栗原郡名生、亦有二御所一(大崎盛衰記)

と伝えているが、中新田は今加美郡に属し、その東方鳴瀬村はもとの下新田に当たり、その北方は玉造郡に東大崎、西大崎などが相つずく。小野は志田郡長岡村の大字で一に内ヶ崎城といい、名生城は、玉造郡東大崎村名生にあり、大崎氏はこの城で没落した。

十一代駿河守家明、十七年畠山殿方をいたし、八幡介は家明のあねむこ也、十八に成、長世保長尾郷八ひろくきと申候所に取レ陣、其勢七百余騎也、氏家三河守其比当国の執事もたれ候間、岩手さはより手勢三百余騎にてはせつき、日之内に七度陣をやぶり候、火をやる程もなくて、互七度破られ候、留守、八幡両人十七、十八にて馬はなれ、一所へをちあひ候、被管一人も供いたすべき様なく候□に、童名をさいまつ孫二郎と申候中間一人、家明の供仕候、氏家方家安明の陣屋の口まで馬をかけさせ、太刀のめぬきをうちおり、陣屋の内へさかさまにたつ、てきも味方も可レ取やうなし、其時 岩手沢、吉田の道場時衆飛入、重代太刀取られ候、七度合戦候へ共、無レ外隙候て、つるに陣屋に火をかけずして、治二合戦一候て引退、乍レ去兵庫助打死す、彼人うたれ候計にて留守まけ軍と云々、八いろくきの佐藤とは此事也

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○駿河守家明 記文の代数と留守氏の諸系図の代数とは一致しない。記文に家明を十一代とするが、系図に該当者を見出し難い。後項に留守、葛西、伊達を各十六代とし、大崎を十一代、足利将軍家を九代となすのに徴するも、記文の世代が実数に近くえ、かえって家譜、系図に逸して伝わらないものがあることを思わしめる。

記文は家明を中心としt比較的詳細である。十七歳で畠山氏に味方し、一つ事上も姉婿八幡介と共に氏家氏と戦う。

○長世保 長世保は遠田郡松山、鹿島台の村落で、至徳三年『相馬文書』には、長世保内大迫郷と見えるが、大迫は今の鹿島台村にある。長尾は松山町にある。

○氏家三河守 下野宇都宮氏の支流、斯波頼兼(家兼の弟、最上氏の祖)奥州下向に当り、氏家左衛門尉重定(道誠)その補佐としてついて下る。延文六年『留守文書』に氏家伊賀守と見えるのは、その後裔で『伊達世臣家譜』にも、着座の氏家氏につき、祖先又八郎□継が、貞和五年あ足利高氏の命により、大崎監司として下向、玉造郡岩手山城に居り、大崎家臣となったことを伝えている。『仙台領古城書上』にも名生三丁目、□目などに氏家氏の居城ありしことを伝え、『奥羽観跡聞老誌』には岩出山の旧名は、岩手澤、大崎家臣氏家弾正の居館と見えている。氏家三河守が何人であるか明かならねど、若し明徳八年の『薄衣状』に見える三河入道であるとすれば、その頃大崎家の執事たりし三河入道が主家にそむき、大崎氏が百々城(遠田郡沼部村)から大ヶ崎城(志田郡長岡村山崎)に移った時留守氏は遠田郡長世保に兵を出し、氏家氏の軍を迎え戦ったものであろう。

○火をやる程もなくして 砦に放火するまでもなくての意。

○留守、八幡 弱冠、戦敗れて馬を失い両人相会したものの供一人のみ。

○吉田の道場時衆 吉田は地名または苗字、道場時衆、遊行宗徒か。

○治 納のあて字、中心の意。 ○兵庫助 留守重臣佐藤氏。

○八いろくきの佐藤 八いろくきは長世の八ひろくき、佐藤は兵庫助。

○大意 留守氏が鎌倉時代から源氏との関係が深切なことを述べ、更に足利との因縁も浅からざるを説き、畠山氏に味方して大崎探題家の宰臣氏家氏と戦い、長世保に於いて敗れ佐藤兵庫助を討たれたことを叙す。畠山殿方をしてというのは、或は応仁文明の京都の乱の波及と解すべきか。

[補 関東管領、奥州探題と留守氏との関係の段]

一、 小山御退治 有べき付け、鎌倉殿へ京都より両国を渡レ進候間、鎌倉殿の代官入候て、山形殿は出羽守護にて御座候、大崎は奥州の探題にて御座候、何も不レ可レ有二相違一可レ被レ守之由、

京都より御座候間、両国探題、守護、諸外様在鎌倉をす。十一年つめ候人も有、九つめ候もあり、留守殿駿河守家明は十九年在鎌倉をす。

○小山退治 小山左馬助美政が下野に在国、宮方を通じて起ち、庚暦二(天授六)年鎌倉から、宇都宮基綱に命じ討伐したけれど勝つ能わず、関東管領足利氏満陣を武州にうつし、上杉憲方に命じて討たしめ、九月義政を降した。永禄(弘和)二年十一月小山再叛、氏満これを討ち義政が敗死したけれど、元中(至徳)三年義政の子小山若犬丸、古河に兵を起し氏満に敗られ、応永二年若犬丸再挙小山城に□り、氏満の討伐に逢い奥州に入り、田村の荘氏司に頼ったので、六月氏満これを討ち田村氏滅亡、若犬丸は応永四年会津で自殺した。

○京都より両国を渡 陸奥出羽両国と関東管領の管轄に移ったことを指す。明徳三(天中九)年のことで、実は足利義満が管領氏満の意を和せんとしたものである(鎌倉草紙、喜連川鑑、南方紀伝)。

○山形殿 祖兼頼が出羽に入りしは、延文元年という(最上系図)。

○在鎌倉 奥羽両国が関東管領の所管となったので、探題以下の諸侯が鎌倉に参勤、勤仕する謂。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

一、 大ほうじと山内方えよりおいて廿間の家を二貫文にかい、はんぶんづつ宿にす、其内に持氏の御祖父に永安寺御逝去有、留守殿国にては親の千秋萬歳にもあはず、一期の以後らくはつせざる人 神人たる故に候へどおも、在鎌倉の時はらくはつす、いまくらべども、小入道見よとてわらいければ、又人申将囲にては金の足だをはく人なる由ほうひす。

○大ほうじ 出羽の大族、羽前西田川郡大宝寺より起る。武藤氏(秀□流)羽前田川郡大泉庄に居り、鎌倉時代の初め、資平の子次郎左衛門氏平その地頭職にして出羽守護となった(尊卑分脈、奥羽守護に誤る)。そして大宝寺城(庄内城、後の鶴岡城)に居りしため、大宝寺氏とも称した。

○あいて 相共にの意、事を共にする相手からの転事か。

○永安寺殿 足利氏満のこと、応永五年十一日 四十二歳で死去した。

○千秋萬歳 千年万年の義、長寿をことほぐ、祝賀をさす。

○一期 一生涯の意。

○神人 神人とは塩竃社関係のことを指す。留守氏はその祠職の総領たる地位を占めた。故に関東管領の死には主家の故をもって親□賀を挙げず、在鎌倉なれば剃髪することがない。

○金の足だ 足だは高い下足か。神人として金属製の高下駄をはくとの意と思われる。

○ほうひす 褒美する、たたえはやすの意。

大崎殿、鎌倉にて瀬ケ崎殿に御宿をめされ候間、せかさき殿と、山形殿は長尾に御宿たる間、長尾殿と申、京都にても、御一家をば小路の名を申、瀬ケ崎殿御出仕之時、諸外様之後の御出仕候、両国外様 庭へいでつくばい候に、こしおり給ひ候て、えんのきわにてあしながをめされ、御こしもたをめず、御座候へ御入候を、上杉の房州中書管領 是を見て、斯波殿のふるまいあまりくわしよくなり、とがめべきよし云々也

○瀬ケ崎、長尾 相模鎌倉の地名。

○小路の名 二條殿(足利義詮)、錦小路殿(足利直義)所住の町街により呼ぶ。

○諸外様之候 他の外様大名よりは刻限後れての意。

○庭へいでつくばい 庭に下りかしこまり、迎えることで、つくばいはうずくまる、ひれふすの類である。

○えのきわ 縁の際。

○あしなか 足半、草履の半位の踵なき短いキモノ。

○上杉の房州中書 房州は安房守、中書とは中務の唐名、大崎探題家では応永六年田村大越で討死した満詮をとくに註して瀬ケ崎というので、時を同じくして関東管領の執事たりし上杉安房守殿方と上杉中務少輔朝宗入道禅助とを指すものと考えらる。(喜連川判記)。

□□奉行人数不絶殿、二階堂殿、きら殿、ゆき殿と云、人数被上□□□国々守護探題は わたくしならぬ候、書は大裏よりりんじにて□、此頃は公方様の御判にて被レ城候、奥州探題職被上□候 時は京都公方様より会津、白河、伊達、葛西へ御内裏御教書にて、斯波左京大夫入道国一円をまかせ置所也

○奉行人 関東管領□の奉行人、大崎探題をとが戒□せんとに評定したのである。不絶は布施か二階堂は 岩瀬郡須賀川の□、吉良は奥州から転じ相接上野に在り、ゆきは白河の結城、これ等のうち『関東□□衆伝』に見える引付の衆の末流もなる。

○わたくしならん 私事、私称でなくて、朝廷から論旨もて許され、幕府か任命□る公の職であるという意。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○斯波左京大夫入道 大崎初代家兼、その下向に当り足利□の幕府から、会津(□□蘆名の族)、白河(結城)、伊達、葛西に□して奥州一国が政□を掌らせた。

彼義にもしたがひ奉り可レ被レ申候□被二仰下一候□、然ば何事も武衛御同輩候所詮京都へ人を被レ立候て、武衛御□御らん候て、御しがめ候べし被レ申に依、尤とて□へ人を被レ立候□に、使京着して翌日に公方北野へ御参詣有、京都十三人大名およそ御候。細川殿、畠山殿は御輿の立候 二丁計 こなたより馬よりおりあゆみ給ふ、武衛は御喫の立候はとば比計まで 御馬にめされそこはおり給ふ、其時御使鎌倉にかへり如レ此と申間、房州尤さるべし

○何事も武衛御同輩候 武衛は大崎探題の宗家、京都の斯波氏、関東管領と奥州探題とは、京都の公方足利氏と武衛斯波氏とに比し同様たるべき意。

○京都へ人と被レ立 京都へ使者を遣わし、斯波氏の様を見せしめんするのである。

○御供 足利将軍の北野社参に供奉すること、細川、畠山両氏は将軍御輿から二町位のへだたりを置き、最後は下馬して歩むのに、武衛斯波氏は射弓の的揚位の距離(一五六間及至二十間)までは乗馬で輿に近ずき下馬する。

○尤さるべし 如何にも、然るべし、房州は上杉安房守護方である。

国の守護と申は、其国にてはよこざに居す、ひざ不レ立、焼物のうらくわず、はしのくわてんせず、まして瀬ケ崎殿はたんだいにて渡候上にはとて、つるにとがめず、如レ此候間、一事に宮城には大崎を守られ候よし、大崎を守護外様は留守、八幡、国分、山内、長江、登米、一迫、うはかた、二迫、長崎、和賀、稗貫、遠野、相馬、田村、白川、岩瀬、信夫、其他あまた候よし、如レ斯御わかり候間、いまにおいても大崎よりは京都鎌倉公方権へうら書を御申なく候、日本のは二人とも無二御座一候由申候

○よこ座に居す 囲炉裏の主座をよこ座という。主人として上席に居る意。

○ひざ不立 端然と座につき容儀を保ち山閉さないこと。

○焼物のうらくわず 食膳にのぼる焼肴の表側にのみ箸をつける謂。

○はしのくわてんせず 箸の過転、稼転か。菜より菜に移る、ウツリ箸、ワタリ箸をいう。

○たんだい 探題、守護の上位にあり、まして権重かれば咎めなかった。

○長江 長江太郎義景(鎌倉権五郎景政曽孫)文治五年源頼朝から桃生郡深谷庄を與えられ。子孫小野城に居る。寛正年中、播磨守宗武の時、葛西・大崎と戦い防ぎ難く、終に伊達氏に帰した。三分一所氏はその支流である。

○登米 登米は葛西氏の寺池城の在りし所、ここには葛西と別ト挙げられていないから葛西氏を指すと思われるが、この記文葛西と登米とを並記し、登米を以て藤原氏と伝えるものがある。『伊達正統世次考』(巻四)政宗 応永九年に登米郡未レ知其封レ註、以二登米一為レ氏、永正年中、有下称二登米太郎行賢一者上(中略)或曰、登米行賢、為三千代若丸(○桃生山内)叔母夫一、嘗□二貞通(○千代若丸)於葛西一以悪レ之、是所三以葛西桃生為二争乱也、此後登米□為二葛西所一レ亡と註記し、登米氏の別に存したことを説いている。

○一迫 栗原郡築館町の泉田(大庭)氏。ついで花山、金田、一迫を中心として 狩野氏が受封した。

○うはかた 上形、二迫、三国郷を得ること後の記文に見える。

○二迫 栗原郡鶯沢村に二迫某の居りし計須見城がある(仙台領古城書上)。明応の『薄衣状』に上形、富沢のニ氏が計って切腹せしめたことを伝える二迫彦次郎はこの家であろう。

○長崎 栗原郡長崎村に長崎四郎の古塁というものが、その居と考えらる(封内風土記、仙台領古城書上)。

○遠野 陸中上閉伊郡遠野町の阿曽沼氏をいう。

○田村 坂上田村麻呂も後という。初め守山に居り後に三春に移って、安積郡東等の地を領しこれを田村庄と呼び、世々田村庄司家と称した。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○岩瀬 岩瀬郡須賀川の二階堂氏を指す。

○信夫 岩代信夫郡、昔 佐藤庄司家の本拠で、貞和二(正平元)年なおここに佐藤十郎左衛門入道性妙がいた(南狩遺文)。従って信夫氏は佐藤氏の後とする考説がある(小手濫□)

伊達松犬丸、並懸田播磨入道以下輩、去廿一日、引二退大佛城一之由、二階堂、信夫常陸介所二注申一也、以前雖レ被レ成二御教書一、于今令二□参、云々、太不レ可レ然、所詮不レ廻二時曰一、馳向、令レ合二力畠山修理大夫一、可レ抽二忠節一之状、如レ件

応永廿年十二月廿九日 判(持氏)

白河三河七郎殿 (白河文書)

応永に至っては信夫氏と称したものが在ったのであるが、『伊達世臣家譜』(巻九)召出の部の大波氏には、藤原秀衡の裔、その祖が応永中奥州諸郡を守たり、信夫郡大沼邑に移り、信夫、安積を氏としたことを伝え、諸流の信夫郡に在りしもの信夫一族と称したものであろう。

○うら書 裏書、ここでは書札の裏に謙遜して住所をかくことをいう。

山形殿はうら書を御申候、山形殿は大崎、京都より御下の二代目、左衛門大夫大興寺殿の二代目の御曹司、修理大夫兼頼と申候、大崎 都より御下候て、十一年後に延文元年に、大崎より出羽へ御越候て、守護に成給ひ候、御曹司とはいかんにせいふげんに候とも、平氏、藤原氏、橘氏、其外八十氏の人の子ども

をば不レ可レ申候、源が御子にかぎりて申候、其故には、八幡太郎殿、わらは名をさうしこと申候程に、御内人 御さうしと申候より、はじまりたる事に候、玄関 平家 御子をばきんだちと申候

○山形殿 最上氏 ○大興寺殿 大崎直持(二代目)

○兼頼 最上氏の祖、実は直持の弟、延文元年八月、出羽按察使となる。

(最上系図)

貞和二年より十一年目に当たる。庚暦元年六月卒 光明寺成覚

(最上系図)

○御曹司 堂上諸家の子息で部屋住みの若者。武家にも転用せられた。

○いせいふげん 威勢分限

○八幡太郎 源義家、小字は源太、曹司子の名ありしか明かでない。

○内人 ナイシン 家の人々、妻などをいう。

○きんだち 公達、摂家及び清華の子息。

○大意 関東管領の奥州支配に伴う諸侯の変化、関東管領と奥州探題との関係から、奥州探題の勢威あることを述べ、留守その他奥羽の外様諸侯もこ

れに帰服し、これを守護してその制をうけるに至ったことを物語る。

[補 留守氏の内争の段]

一、 駿河守ようせつの時、高森に五木田入道といふ者有て、留守のさたをもつ、留守霜台死去の後に、鎌倉へ次目の御判可レ申由ため罷上、程なく中下、忠節不レ可有二此上一と存候、其夜佐藤、南宮同心し、これを入道を夜打にうつ、そのおんりやういまに宮城に候也

○五木田入道 詳かでない。留守氏の分限帳にも塩竃社の宮侍にも該当者が見当たらない。岩切の西に七北田があることに注意したい。

○さたをもつ □政を掌理する。

○留守霜台 霜台は弾正少輔の唐名、十代目主

○次目の御判 霜台死し十一代駿河守家明の相続の承認と譲與を受けた所領の安堵をなす手継文書への証判のことである。

○佐藤、南宮 留守氏の執事、侍所たりし重臣、入道を忌み協力して討つ。

○おんりやう 怨霊、怨んで死んだ者の亡魂。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

又其以後大崎御被官澤田の給主留守長門守弾正と云人、師山を知行し、みやま別当なり、御不審にて宮城へ越て、駿河守とたのみ、佐藤後家にさいあいし、器用たる間、宮城のささをもつ、郡中に村岡いせいたる間、いかんとしても村

岡をたいぢすべしとたしなむ、ある時葛西へ此言云越、その状を路次にて飛脚取おとす、此状いな澤へ来候間、村岡宮内少輔方いきどをりをふかくして駿河守と一城になりて、弾正らをうたれ候

○澤田 志田郡(旧長岡郡)長岡村の地名。この地大崎氏が黒川郡から移り来て小野御所を備えた所でもある。

○給主 給人と同じ。小領主が自ら主を選びその所領を進めて新附の家臣となり、その城下付近に移って主君から糧米を與えられる士である。

○みやま別当 敷王の若宮八幡宮祠職たるの謂か。

○さいあらひし 再婚、再縁の意。

○宮城のさたをもつ 宮城郡内のことを留守家宰の格で指揮する。

○村岡いせいたる間 村岡氏は利府に居る。留守氏の同族、宮城郡内に勢を振ふ。

○たしなむ 苦心する。

○いな澤 稲沢、村岡氏の本拠は宮城郡利府本郷、森郷城であるから、この城もしくは附近の領所なれど詳かでない。

○一城になりて 駿河守家明と村岡宮内少輔と協力一揆して留守長門弾正をうつ。

○大意 留守十一代、駿河守家明の時、幼少の五木田入道の事変があり、更に村岡氏の勢力を忌む留守長門弾正が、葛西と結びこれをなき者にしようとして失敗した。

[補 留守氏大崎をはなれ伊達氏をたよる至るの段]

一、 駿河守悉く本所を国分へ取られ候て、其いきどをりおびただし、大さき六代朔の殿御舎弟弥三郎道兼と申、後に青塚殿と申候を、我が城高森へ申越、我が宿所うわたて置奉り、駿州は中城へあり、其後は村岡城おと森へとおり給ひて、代官に村岡刑部少輔、遠江守舎弟也、南宮、佐藤をさしそへ奉り、いっきかしず奉り候、国分をばたいぢし給はず、結句むに成給ふ。

○本所 本領所帯、家明の時退転して所領を国分氏に横領あせらる。

○朔の殿 大崎持詮をいう。弥三郎直兼は系図に逸してつたわらない。

○うわたて 上館、本丸をいう。 ○中城 二の丸、三の丸の類。

○おと森 利府の村岡城辺と考えらる。

○代官 村岡刑部少輔(村岡遠州の弟)を代官とし家明は全く権を失った。

○むこに成 国分に怨を報いることをやめ、家明に国分の女を娶り和解する。

然ば大谷保に其比城くはくなし、さと在所までに候を、代官を入、三年知行し給ふ。竹城保宮沢大利八郎とて有、其在城せめおとし、二年御知行、かはうちにもかなたこなた百余郷知行し給ひつ、名取も大かた御手を入られ、

すでに国に二人の大将のごとく也。宮城衆つぎ目其外所帯等之時は、まず高森殿島へ御下の跡におしのけ奉る。朔の上様も宮城衆十分の至也とて、青塚殿を御不審にて、やうやう青塚郷其外二三ヶ所計もたれ候て、一期をくらし

給ふ、其時宮城衆大崎をすてまつり伊達をたのむなり

○大谷 オツヤ 黒川郡大谷村の旧保名、城郭なく里在所に代官を入れ直兼三年知行した。大谷については記文後の段に塩竃社と関係して記されている。

○竹城保 竹城はタカキ、高木、高城などとも書かれる。この記文に出て来る竹城は二ヶ所で、ここでは遠田郡中埣村高城(田尻町の東)をいい、続日本後紀)などに見える竹城公などはここに関連がある。他の一は宮城郡松島町高城で延文五年四月、吉良貞経が塩竃社に寄進したのは後者である。

○国に二人の大将 大谷保、竹城保から河内、名取に領地を拡大した弥三郎直兼の勢力が増大し、大崎本宗と並んで両探題の観を呈す。

○宮城衆 宮城郡の諸士。

○つぎ目其外所帯 所帯に関する相続、譲渡、争訟などの下知、安堵、裁決の類。

○高森殿 青塚殿斯波直兼を指し、留守代に代り□政に当る。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○ちゃうくわ 長過、増長、専横の意。 ○島 松島を指すか不詳。

○十分の至 至の字 或は程か。あっぱれ出来したという類の意。満足を思わす。

○御不審 快からず思い類をかける。そのため直兼は□に逼塞した。

[補 村岡氏をめぐる留守、大崎、伊達三氏の関係の段]

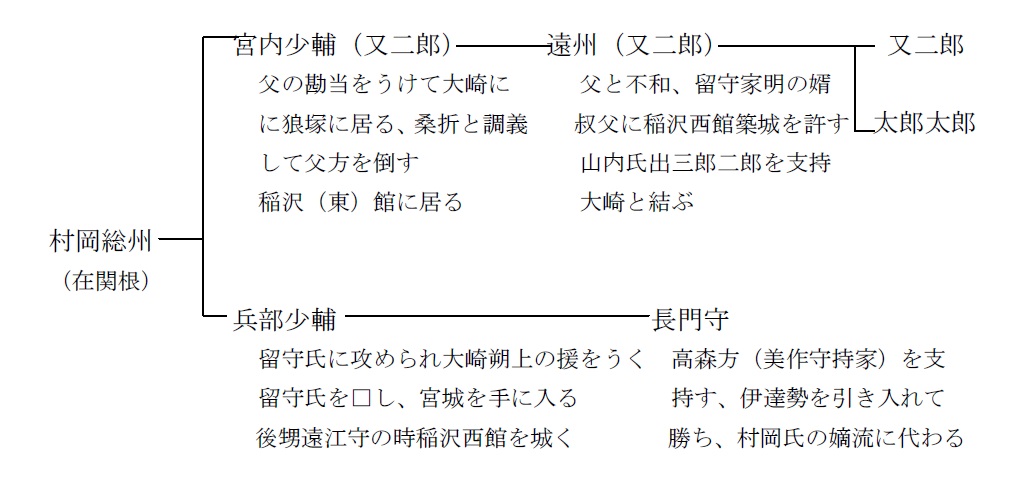

一、応永年号はじめ御かにの事也、村岡文明の子孫、総州とてせきね有、其思四人也、宮の前其外かなたこなたに居る。其親類遠州と云候、親方宮内少輔とて京の人有、其舎弟兵部少輔とて、殊更大ぎやうの人なり、用心館調、弓箭のちやうきひやうぢゃうならびなし、於レ今かのさたをまなぶ也

○関根 遠田郡北浦村の所、古川市と小牛田との間にある。

○村岡文明 村岡は宮城につぐ留守一族の有力者。

○宮の前 関根にある鹿島社ならん。

○親方 兄の意、京の人は詳かならねど器用の誤字か、それとも京風の意。

○大ぎやう 大形、身の長大の形容。事をはでに行うことを大行という。

○用心館調 城砦の備を整備すること。

○弓箭のちやうき ちやうきは謂儀、戦のかけ引きの意。

○ひやうぢやう 軍議評定。

○かのさたをまなぶ 兵部少輔の仕方を兄宮内少輔が学ぶをいう。

宮内少輔いまだ又二郎の時、そうりゅうたりし村岡総州にせっかんせられ候、かはうちへ罷出、大崎致二奉公一。加美郡小泉郷を御思給。大いぬ塚に居住す、こほり大狼塚にて調義し、一夜之内にそうしうを父子五人うち軈(やがて)而兄弟被官十七にて、いな澤のたちを築、留守方三百余騎にて取レ陣、村岡兵部少輔うち死いたすべきとおもひさだめ、かみをあらひしが、てき押よする間、かみをゆうふべき無レ隙、日夜七日が間やぐらにのぼり矢をいる。

○いまだ又二郎の時 元服任官せずに未だ又二郎と称した時。

○せっかん 折檻、義絶勘当の類。 ○致二奉公一 河内の大崎氏に臣事する。

○小泉郷 今の加美郡賀美石村の地である。

○大いぬ塚 狼塚、今は加美郡廣原村で菜切谷と中新田との間にある。

○こほり 桑折、志田郡三本木町の東にある。『封内風土記』に大崎家臣渋谷相模守居所という。

○調義 策略をめぐらすこと。

○そうしう 関根にありし 総領 村岡総州。

○いな澤 稲沢、宮城郡内利府附近と思われるるも未詳、宮内少輔、兵部少輔兄弟でここに居館を築く。

○留守方 高森城の留守氏、兵を出して村岡兄弟を討たんとす。

○かみあらひ 洗髪、髪を□めて死に対震する武士の状が見られる。

それにこり候とて、一期の間かみをあらひ候ては、軈而絲もとゆいてかけをゆふ、角て大さきより朔の上様、宮ぎへ馳給ふ、府中山いたやどりほりを大半をふさぐといえども、事ともせず、そうの関へ御出張候間、留守殿おそれたてまつり、陣を引退給ふ、其儘村岡に成、兄弟いせい無二申計一

○宮城へ馳給ふ 村岡応援のため大崎より宮城郡に兵を出し留守氏と戦う。

○府中山 国有の山、木をきり鹿柴として多賀に近き道をふさぐ。

○そうの関 そうは十府か、詳かでない。

○村岡に成 留守降し、宮城郡が村岡の手に帰す。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

村岡兵部少輔、大崎いくさ奉行をもつ、稲沢西城をつくべきよし、兄宮内入道存命の間、雖二佗言一不二承引一、宮内ちゃく子遠州いまだ又二郎の時、親父の不審ふかくして、大いぬ塚の佐藤といふ人親類たる間、かの所に居住す。一期の後の三男太郎太郎とて、兵部方の聟也。かれに遺跡をゆずる。兵部名人たる間、わが聟をば不レ立、遺跡筋目たるとて、ちゃくし又二郎をよびかえし、村岡とよばず、如レ此さたにより、遠州の代に西館をゆるす。あいだ、つかする也。村岡遠州、家明のむこ也、四郎方切腹の事いきどをりふかくして、四郎の舎弟山内□に飛騨守いまだ三郎二郎なりしを取立、可レ成二留守一とて、美作守に矢をいる。西館兵部少輔ちゃく子長門守、高森方をし、伊達の勢衆を引入る。東館遠江守は三郎二郎をかくごし、大崎をひき、三年の弓矢にてつゐに兵部入道遂二本意一、長門守村岡に成

○稲沢西城をつく 兄弟とも勢威があり弟兵部少輔別に稲沢西城を城かんとする。

○佗言 詑言、ここでは許諾を求めること。

○又二郎 宮内少輔嫡子遠江守の幼名。

○不審 嫌忌、疑感の意。 ○佐藤 大崎氏の臣、実は里見氏か。

○遺跡をゆずる 父宮内少輔の跡目を兵部少輔の女婿である太郎太郎に嗣がせる。

○名人 理非をわきまれた賢明の人の意、故に女婿を排しその兄嫡流を立つ。

○村岡遠州 村岡を嗣ぎ叔父兵部少輔方に稲沢西館を城くを許し、留守家明の女婿で大崎朔の上様の命により切腹した四郎詮家(山内氏の腹)とは義兄弟に当るから、これを憤り詮家同腹の三郎二郎(飛騨守)として、留守氏の後を嗣かしめんと謀る。留守美作守持家と称した消息を示す。記文には持家を詮家の下腹舎兄という。

○長門守 兵部少輔嫡子、高森方即ち留守持家に一味して伊達氏と結ぶ。

○東館遠江守 遠州又二郎、詮家の弟三郎二郎を□□、一転大崎の援をかりて敗亡。

転変まことに甚しいのでまとめて表してみよう。

○大意 留守支族村岡氏が勢を得て二流に分れ、逆に留守氏の継嗣のことに関与し、結局大崎氏と伊達氏との干渉を招き、留守氏の本宗が衰えて、伊達市の庇護下に存在するに至る経過を述べている。

応永初年大崎、伊達両氏衝突のこと史乗正伝を逸している。応永十二年に死んだ伊達政宗は篠川、稲村両候封置のこと不快とし、大崎氏に□□したばかりでなく、応永六年から九年まで、叛跡を露わして鎌倉から討伐をうけた。大崎満持は伊達氏の思を感じて政宗に名取郡を與え、政宗の勢力は黒川、宮城、深谷、松山までも伸びたが(伊達正統世次考)、大崎氏もまた応永七年持詮(朔の上)宮部氏広の乱を平定し、牛袋のひじりの儘力で奥州の一探題となったから、事は恐らく政宗の子氏宗(応永十九年卒)の時代であったと考えられる。『伊達正

統世次考』巻五、氏宗にかけて

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

(年次)冬十一月晦日、贈二書於高森相模守一曰、以二専人一啓レ之、広田伊賀、同神六、遠藤内蔵為二愚老之奉公一、裁二断進退一之二葛西一、至レ于今在二留於日根牛一因今度以二書言レ可来登一、自二足下一而遺二書一、見示下告丘二其地一可中還致上、巨細言二送之五郎、及辺見遠江、遠藤伯耆許一、不具 恐々謹言、霜月晦日、高森相模守殿 受天

と氏宗(受天)から高森相模守(留守参河守持家の子重家に連結し、志田郡松山の領土、広田伊賀、遠藤内蔵などが領地を去りしていることに注目して置く

[補 塩竃神社の由緒及び神領の段]

一、 いまだ年号はじまらざる時に候、しほがま大明神仁王十四代仲哀天皇御孫、花ぞのの新少将にて流人として宮城国府に下給て、其後帰洛し、東海道十五ヶ国北陸道七ヶ国御知行有て、御一期之後しほがまの明神とあらはれて、大同元年に宮城のこほりに立給ふ、當永正十一年まで七百九十年に成給ふ

○花園の新少将 塩竃神社の祭神については異説が多い。この記文の成りし時代には大竃を神体なりとし(袖中抄)、或は、武甕槌(たけみかつち)神降となす(春日権現験記)のが通例で、後いくしか塩土(しおつち)老(お)翁(じ)、経津(ふつ)主(ぬし)との三神を祭神と説くに至った。ここに説くものは他に例え見ない地方的仁承で、明神示現のことは、『源平盛衰記』巻七、日本国廣狭事の條に、一條院の御宇、藤原実方が歌枕を探し、阿古野の松をたずねて老翁に会し、教えられて陸奥から転じて出羽に赴き、これを観ることを得たが、老翁は塩竃明神であったことが伝えられていて、この程の説話をもじってこの説を成したものと思われる。

○高府 多賀の国府

○當永正十一年 後柏原天皇の御代、足利将軍は義稙の重任、位に復してから七年目、この記文が筆□せられた年である。大同元年から七百九年になる。昔は當国諸郡に神領有、行方保にも、宇多庄にも、そとのはまた有、めかぶにあり、三迫に有、黒河は不レ及レ申候、小田保に有、しかまの保にも有、大谷保羽生よりは七月御神事にあふ屋代、同御へいかみあがる。三迫、高泉よりは駿河守之代まで御へいがみ、あふ屋の代あがり候、大崎殿はかならず国に立給ふべき御曹司御くはいしょうの時は、しほがま大明神御かげをさし給ふと申伝候也

○行方保 磐城郡の行方郡、今の相馬郡、登米郡の行方郷ではない。ナメカタ

○宇多庄 磐城宇多郡、同じく今は相馬郡の併せらる。

○外のはま 津軽地方。 ○めかぶ 糠部。

○三迫 栗原郡三迫流域地方、岩ケ崎、黒岩、津久毛橋辺一帯。

○小田保 古昔 黄金の産地たりし小田即の地、延文年中登米郡を待せたことがあるけれど、いつしか郡名を失い『吾妻鏡』文治二年の條には、陸奥国小田保、追入、若木両村など見ゑ、追入は桃生郡前谷地村であるから、小田保は遠田郡涌谷辺を中心とするものと考えられる。

○しかま 色麻、もと郡名、今は 加美郡に入る。

○羽生 ハニュウ 、黒川郡大谷村にあり品井沼に近い。

○あふ屋代 青屋台、祭の造山、山車の類、常陸国府の総社に於いて、税所氏の職司として青屋祭といふものを行ったことが伝えられる。

○御へいかみ 御弊紙。

○国に立給ふべき御曹司 後嗣、嫡子をいう。

○くわいしよう 懐主 懐胎誕生 ○かげをさし 影向、神仏姿を現わすこと

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

留守殿は當国へ下之事、文治三年□(ひのとひろじ)永正十一年まで三百二十七年也、葛西も同年也、伊達は関東伊佐より文治三年□(つちのかとり)被レ下候、三百二十五年當也、しほや先祖、泉田、四方田、文治四年に下、大崎は貞和二年に下給ふ、當年まで百七十年に當たる。山形殿は大崎より十一年後に御越候、延文七年に百五十九年也

○文治三年 留守氏下向の年代より早い。強いて年代を古くし他氏よりも家内の由緒ある旧家を以て任じた跡がある。永正十一年まで三百二十八年。

○伊佐 常陸の伊佐庄、今の真壁郡下館一帯。

○しほや 河内四頭の一、塩谷氏。

○貞和二年 永正十一年まで百六十九年。

○山形殿 最上氏、貞和二年から十一年後は弘文元年で永正十一年まで百五十九年、従って七は元の誤がある。『最上系図』また延文元年という。

留守殿は十六代にあたる、伊達殿は十六代にあたる。南部殿は甲斐国下て六代、大崎は十一代、御世九代、山形殿は九代、黒河殿は六代にてたへ給ふ也。

○留守は十六代 この記文は十三代詮家までを録す。然るにその後持家、重家、郡宗を経て、永正頃には景宗(伊達尚宗二男)に當る故十六代という。

○伊達殿 永正十一年の主は伊達稙宗、始祖朝宗(念西)から十四代目(伊達正統世次考)

○南部殿 糠部の南部氏、『鳶□家訓』南部氏系図によれば永正十一の当主は三十四代晴政(永禄六年卒)で、従って六代を十六代の誤とすれば、甲斐から陸奥に下向したのは九代祐政(天応元年卒、三十六歳)の時代に當たる。『聞老遺事』『奥甫旧指録』の類、南部氏の奥州下向を承久元年初代光行となすも、その奥州征伐に従軍したことの外、おぼろ気ながら南部氏の奥州に於ける事蹟を伝えるもの、実は十一代信長以降のことである。

○葛城殿 名は家字あるよりすれば宮城氏かとも思われる。これを葛西氏とすれば南部藩に伝わる家系(□考諸家系図、葛西系)によれば文明元年卒去の持信に当り十もしくわ十一代、仙台藩側の家系(葛西家譜、葛西真記録の類)によれば満重もしくわ晴重に当り、十二、三代と推せられる。

○斯波殿 後段に見える奥、即ち紫波郡の斯波氏である。越前鞍谷家から出でて嗣げる後を指す。

○一迫狩野殿 一族栗原郡一迫の花山、河口、真坂、清水、島体などの諸城に分布しているが(封内風土記、仙台古城書上)系流、系譜か詳かでない。

○大崎 十一代義直に註し『上洛之時公方発二向越前之国一、御対而無レ之』とあるから足利義稙将軍出奔中に当り、永正頃の当主はこの人で記事また誤る。

○御世 足利将軍家、実は十代義稙の重任、これを九代とすると前にある。

○山形殿 最上氏、『最上系図』はや々異なるも『山野辺系図』(続群書類従 一一三)によれば十代に当る。

○黒河殿 黒川氏については『伊達正統世次考』巻四 政宗の條に黒川源氏末レ詳二其他出自一、或曰、鎌倉管領足利左兵衛督基氏卿の之子孫也、或曰、最上第二代右京大夫直家之三男、氏直始称二黒川一是也、世々領二黒川郡一因為レ氏と見える。

関東管領と奥州探題との関係が険悪になった応永初期に鎌倉から派遣せられたのではなくて、むしろ満詮、田村大越に打死するの後、その後を、補佐するため、支流最上家から来り黒川郡に土着したものと考えたい。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

『仙台領古城書上』によれば今の鶴巣村大平の後所楯城、下草の□楯城、また『奥羽観跡聞老誌』には、今の落合村□□□御所館を黒川氏の本拠と伝えている。

○大意 塩竃社の由緒、神領、諸侯の陸奥下向の大略を述べている。

[補 石橋、畠山両氏の紛争、富沢、上形両氏の勃興の段 ]

一、 □□吉良殿、畠山殿とり合也、吉良殿はこま崎に控給ふ、畠山殿長岡郡澤田要害へ打入給ふ、大崎は近所也、大崎より打出、羽黒堂山、長岡之地蔵堂山陣を取給ふ之間、こらへかね、すでに長世保三十番神に築レ館給ふ、従二大崎勢一鉢森に取レ陣、しかま河をへだて、其間一里をへだてて、せいひやう遠矢をいる。なかざしにて家之侍をいころす、矢一にて彼城引退、竹城保之内長田に築レ城又吉良がたより日々とり合なり

○吉良殿、畠山殿とり合い ここに吉良殿というのは後に見る如く、石橋氏である。畠山殿は即ち二本松畠山氏で、畠山氏と石橋氏との衝突もまた戦史逸して伝える所がない。石橋氏は大崎探題の同族で、観応三(正平七)年宮内大輔石橋棟義が多賀国府攻撃に参加しているから(白河文書文和二年石川□光軍忠状)、大崎氏にさき立ち吉良氏がまだ陸奥に在りし時代既に陸奥に下向している。畠山氏は観応二年岩切城で吉良貞家に討たれ、幼少な国詮(大名丸)が臣下に擁せられて逃亡した。従って畠山氏と石橋氏との衝突はこの後のことでなければならぬ。

村岡城警固事、勤厚致二其沙汰一候者、可レ有二忠賞一状、如レ件

永和二年十月九日 前陸奥守(花押)(石橋棟義)

余部三河守殿 (留守文書)

永和二年は国詮が逃亡してから二十六年目で、まさに□歳、石橋棟義が余部持家をして村岡城(利府を警固せしめたのは、この戦に関係がありそうである。

○こま崎 駒崎は、栗原郡三迫岩ケ崎の南、澤邊村と考える。

○澤田 栗駒郡長岡村の地、古川市の北に當る。大崎の小野御所、名生御所と称するものに近い。

○長岡 澤田の北方、同じ長岡村に属する。

○しかま河 色麻川の末流鳴瀬川、その南方遠田郡松山、鹿島台か、長世保で鉢森は詳かならねど、川の対岸北方にあったと考えられる。

○せいひゃう 精兵。 ○なかざし 中差、□の征矢にさし副える鏑矢

○長田 畠山氏は大崎、石橋連合軍に抗し得ないで退いてここに築城、石橋これに挑戦、日々とり合いした。ここの竹城保は宮城郡松島町高城である。

葛西れんせいの十番め子、富澤の先祖右馬助とて、所帯の一所も不特、こうとうばかりして候よし、

又うはかた先祖かいめうしゃさんとて、是も在家の一宇も不特、但かの仁は内力候よし、有時雨中に徒然のあまりに、

典厩しやさんの方へ立越て云、爾もか程の国あらそひの御弓矢に侍と成て、身をもたざるは口惜しと、いはくしゅさん如何とたずね候に、馬具足をはしもち候はばやすかるべしといふ、しゆさん、さらばとそれがししちに取候具足、同馬一疋借進べしとて二人奉公にいづ。但一所に罷出候ては、自然軍無レ曲してはかなまじ、吉良、畠山御所へ可二罷出一し、一方かち給候はばこころへもって何も身をもつべしと思案をめぐらし、しゅんさんあは畠山かたへいで、ながたの城にこもる、てんきうはこまさきへいで、吉良殿に奉行す

○葛西れんせい 葛西七(八)代目 陸奥守満良の法名 蓮昇をいうものと考えらる。

○富澤 柴田郡槻木村の邑名なれど葛西領でないから。陸中西磐井郡弥栄村の富澤であろう。□にて□となる。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○こうとり 口頭、口上ばかりで文書なき意と解せらる。

○うはかた 上形、『留守文書』里之人数に左藤しやうに後筆を加え『上形衛門』と見えるので、佐藤氏□族かと思われる。『封内風土記』(巻十八上)に栗原郡方子沢に佐藤河内(□□□)の居る古塁ありと伝える。今は上形氏が姫松村に属し、一迫なれど二迫に近く尾松村(小野松庄)の南方にある。上形氏が後に領所を得た所かと思われる。留守氏が栗原郡二迫に領所ありことは 元弘四年二月、北畠顕家国宣(留守文書)に見えるから、その代官から與ったものか。

○かいめうしゃさん 戒名 主□か主膳か。

○在家 課戸、税を出させる家。 ○かり仁は内力候 彼の人は富有との意。

○典厩 右典厩の略、右馬頭の唐名、富沢右馬を指す。

○国あらそひの御弓矢 互にその領土を併合せんとして戦うこと。

○身をもたざる 身代、所帯がない。

○やすかるべし 騎兵戦時代、馬具足を所持すればたやすく本望が達せられる。

○一所罷出 味方となって同じ側から出動する。

○無曲 曲は曲節、変化、アヤの類、勝も負けるも一方的に終わを忌む。

○こころへ 計らい、配慮。 ○何も いずれも、双方とも。

しゅんさんひそかにいで、典厩にいはく、明日調義をさせたまへ、今後 つか和のぬきとを、地とこ五寸おきて、鎧をもって十本ばかり ひきたるべし、御身かまを持っめ給へ、我らやりをもって彼所をこらへ、ぐさくのうちへ、ばかりつくべし、其時かまにてぬきをとをしを引給へ、やすくやぶれべしをとをしければ、てんきう、吉良殿に参て、明日彼城責られべし、それがしくきかけを仕、やすく 御本意をとげべしと申、さらばとて御調義有て、そのごとく破給ふ間、三間は海也、落所なくして舟にてかいどうへ おち給ひて、其儘 二本松殿に成給ふ

○調義 評議を定めて出馬すること。

○つかねのぬきとおし 柵木を結束せる貫通し、楯柵の防禦施設。

○地とこ五寸おきて 地上五寸位の高さにの意。

○かま 鎌、武器としての鎌鋸の類。

○□□方 う(は)形 ○三国郷 三箇郷か。

○とみさはの郷 三迫とあり西磐井と相分つ。栗原郡鳥沢(今の鳥矢崎村)に号せらる。後に岩ケ崎を本拠とす。(道祐---明岩---直家---直綱---富沢日向直景(封内風土記十八下))

○高倉庄 栗原郡三迫『台記』仁平三年の條、高鞍庄に同じ。

○西磐井 陸中西磐井郡。

○小野松庄 今の栗原郡尾松村、天正八年の『古川状』に二迫小野松庄二十四郷本主、上杉安芸守云々といい、『封内風土記』には、長崎、稲屋敷、梨崎、姉歯、城生野などの諸邑を尾松□に含ませている。

○しほの松 四本松、塩松、吉良氏は満家が康応二(元中七)年召されて鎌倉に帰り、宇都宮氏廣がその跡 四本松を與えられしを、応永七年九月、叛して斯波右京大夫詮持、石橋陸奥守棟義等に攻められて亡び、棟義の男満博が、四本松を領して塩松氏を称したと伝えられている。応永七年は伊達政宗が赤館に籠り反跡を示した年で、宇都宮氏廣の乱というものも同年に起りその因果まことに明瞭を欠くものがある。しかも宇都宮氏廣は、『葛西系』『伊達世臣家譜』巻十五、坂本(初称渋谷)氏の條など、栗原郡三迫に戦ったことを伝えるから、その滅後、氏廣の一跡を大崎氏に與えたことは、この記文が既に伝えている。宇都宮氏が最初から四本松に在りしか否かについては、これを疑う説もあり、殊にそれが長駆三迫に侵入して敗滅するが如きは奇怪なことで結果から見れば畠山氏が追われて二本松に赴き、石橋氏これを制して四本松を鎮め、後れて下向してき来た宇都宮氏は敗滅し、大崎探題家よく権勢を保持したかに見える。四本松石橋氏についても、全く新しい伝えを遺している。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

一、 吉良、畠山殿数度の取合い両所たいぐんにて、一度は無事に御談合をもって、奥州を半分づつ国わけをし給ふ、其時は糠延郡とみやぎを一郡を半分づつわけ給ふ、そのゆえは、ぬかのべは大郡といひ、しゅくしゅくのこほりたるゆえなり、みやぎは国の府中にて、昔より国々あるし御在所たる間也

○たいぐん 退軍。 ○御談合 和談、話し合い。

○糠延 糠部、吉良、畠山、石橋氏、いずれも糠部に所領ありし形跡がない。しゃく々の郡は五郡の謂か。

○国の府中 国府、 国衛の所在地として国司の治所である。

○みやぎ 宮城。

○大意 陸前北部に於て畠山氏と石橋氏との衝突の結果、両氏とも去って二本松、四本松に根拠を置くに至った次第、この衝突に乗じ上形、富沢の両氏が栗原郡二迫、三迫に勢力を占めたことを述べ、畠山、石橋両氏の和議が、ととのえたことに結んでいる。

[補 留守氏の被官、外様の段 ]

一、 留守のひくはん年来の事、芳賀、佐藤、南宮、笠上□□殿と思加、最所、さいしょとは、八幡のほうじゅんへに、留守代官被レ越さいしょにかほを見候程に、如レ此不を申候、せんぶ、さがしら、さっくわ、おかしま、鈴木、□谷、安大夫、源大夫、是華は大概宮侍也、朔十五日にかならずしほがまへ参詣し、□へいを配給ふ、朔に月誇きっき事昔よりのほうにて候

○ひくはん年来之事 年末の被レ官の意。

○芳賀、佐藤、南宮、笠上すり 芳賀は留守の家宰たるべかりしを奥羽の案内者なので佐藤に譲りしことと前に見え、南宮は侍所たし高橋氏、笠上すり(修理))は『留守文書』里之人数にかさかみ図書助の家であろう。

○思加、最初 志賀、税所の二氏。 ○八幡のほうじうへ 末松八幡宮放生会。

○宮侍 塩竃神社祠官の家の人々をいう。

『留守文書』(年次不明)

宮さとの人数

一、しん((右社弥宣)たゆふ(新大夫)) 六千六百かり 七貫八百地 たかのこう町 在家一けん

塩竃町在家二けん よしつにかま一く よし山 以上廿一貫六百分

一、あんた((左社一弥宣)ゆふ(安大夫)) 二千八百かり 二貫三百地 たかのこう町に五百かり被成

下間如此候 以上六貫九百分 本分は七貫九百分

一、おかしま((別宮一弥宣男鹿島)) 三千かり 五貫地 以上十貫分

一、とうた((右社弥宣)ゆふ(籐大夫)) 二千七百山 五貫地 以上十貫四百分

一、あへあんたら四郎 九百かり 三貫地 以上四貫八百分

一、きへい((左社三弥宣)ぬき(孝平□)) 千二百五十かり 一くはん地 以上三貫五百分

一、あんしょ((安書大夫高極氏))□之助 九百かり 一貫地 以上一貫八百分

一、北野四郎さへもん かまた彦七郎 千かり 以上二貫分

一、さつくわんふん 千四百五十かり 六百地 以上三貫五百分

一、西のさき 千八百かり 一貫六百地 以上五貫二百分

一、つつみうちこん 二百五十かり 四百地 以上六百分

一、さいしょ((最□大夫遠藤氏))六郎二郎 三千五百五十かり 十八貫五百地以上廿五くわん分

一、あかませふ 千三百かり 三貫二百地 以上五貫八百分

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

一、野中せふ 千百かり山 一貫八百地 以上四貫分

一、やとう((雇大夫鈴木氏))ぬき 千五百かり 二貫九百地 以上五貫九百分

一、わかこ((若子介先達子))ふくせんたうち子 三百かり 一くわん地 以上一貫六百分

一、わかこぬ((若子□□))の山 九百五十かり 二貫五百地 しほかま町在家一けん

以上四貫六百分

一、わかこ野中 千百かり 四貫四百地 以上六貫六百分

里之人数

一○ かさかみ図書助 一万三千かり 千六間三百地 以上四十二貫三百分

一○ 靄かやふせん 六千三百かり 二貫二百地 以上十四貫八百分

一○ 松あかひこ十郎 いな沢 六千三百かり やち 二貫二百地以上十四貫五百ふん

一○ やはたしやうけん 五千五百かり 四貫九百地 以上十五貫九百分

一○ しかはやと 四千百かり 千貫七百地 以上二十三貫三百分

一○ たかひら惣衛門 五千かり 十二貫二百地 しほかま町在家一けん

以上廿二貫四百ふん

一 かまた神六 後藤太郎左衛門 四千かり山 四貫百地 以上十二貫百分

一 御館舟二新さえもん 三千八百かり 十貫七百地 以上十八貫四百分

一○ 高はし新えもん 三千かり 四貫三百地 以上十貫三百分

一○ たかはし肥前 高橋二郎衛門 二千かり山 六貫四百地以上十貫四百ふん

一○ あかま新十郎 内田主殿助 三千三百かり 十三貫地 やち 以上十四貫七百分也

一○ 花ふし平ひやうへ 花ふしかい 二千五百かり 八貫地以上十三貫ふん

一○ さ藤彦八郎 須田文八郎

つちのさるのとしより□ひ事申 三千四百貫かりにかいつの候也

六千三百かり

十四貫七百地

以上十七貫五百文

以上廿三貫三百ふん

一○ 松おかよ十郎 松岡五郎ひやうへ 二千三百かり 三貫五百也

たかのこう町 在家一けん半在家 以上八貫二百分

一○ 吉田ひやうへ さくまいつみ 千五百かり 四百地 たかのこう町 在家半在家 以上三貫五百分

一 さ藤 みの 千五百かり 五貫二百地 山 以上八貫分

一○ 金八郎左衛門 高はし四郎兵へ二千三百かり一貫八百地 以上六貫四百分

一○ 小野八郎ひようへ 千八百かり 二貫六百地 以上六貫五百分

一○ けんはの民部左衛門 二千三百かり 四貫四百地 以上七貫八百分

一○ たところ六郎二郎 二千五百かり 四貫三百地 以上九貫三百分

一○ 江家はやと 下飯壹岐守 二千三百かり 三貫六百地以上八貫二百ふん

一○ 小野とのもの助 二千三百かり 三貫二百地 こしの浦にかま一く

同郷神より二百かり 以上七貫八百地

一 こたま治部少輔 御やいのや 千二百かり三貫八百地 以上六貫二二百分

一 御館舟いなほ 千二百かり 三貫五百地 しほかま町在家二けん 以上六貫三百ふん

一 鈴木蔵之助 佐藤助兵衛 千二百かり 一貫九百地 以上四貫三百分

一○ 舟しもうさ 鈴木新三 千二百かり 五百地 以上二貫九百分

一○ あかま刑部 蓬田いわみ 千三百かり 一貫地 以上三貫六百分

一○ 真山さへもん五郎 真山新さへもん 千五百かり 二貫地 以上五貫分

一○ なめかた源へもん 行方源ゑもん 千五百かり一貫七百地以上四貫七百分

一○ あへ兵二郎 ぬまたさっま 千かり 一貫地 以上三貫分

一○ うつみ藤左衛門 小幡うたの助千八百九十かり一貫九百地以上五貫六百分

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

一砂金するか 四千かり 一貫四百五十地 以上九貫五百分 おのくはい分

一粟野源八郎 五千百かり 四貫二百地 たかのこう町在家一けん半在家 以上十四貫七百分

一伊藤とうひやうへ 大ふこん 千三百かり三貫二百五十地 以上四貫九百分

一○ 松おか新さえもん まつおか源内 五百かり 四貫地 以上五貫分おのおのはい分

一ひやうたつ河内 まつらさぬき 千かり此内五百地 二貫地 以上四貫分

一鈴木六郎四郎 まつおか源内 八百かり 一貫地 以上二貫六百分

一○ 鎌田ちふのせう 吉田助三 五百かり神りょ三貫地五百かり笛ふき由

一○ かち雅楽助 小幡助ゑもん 百五十かり 二貫五十地 山 御かふうてん 以上五貫五十分

一○ 六かくのうきゃう 窪彦衛門 三百五十かり 四貫地 以上四貫七百分

一○ 長南へい三郎 かうかは大仰助 三百かり 三貫地 以三貫六百分□藤平さえもいん

一○ さ藤彦三郎 かわらさき 三百かり 二貫地 以上二貫六百分 四郎兵へ

一○ あへの弥六郎 松浦又六 百かり 七百地 しほかま町在家二けん 此内春地四百地 以上九百分

一笠藤又五郎 九百かり 一貫八百地 以上三貫六百分

一玉あみ藤三郎 三百かり

一高橋大三郎 千五百かり 一貫五百地 以上四貫五百分

一○ 鈴木源左衛門 千四百かり 三貫地 塩竃町在家一けん 以上六貫分

一○ わから大かく 余目五郎さえもん 千九百かり 二貫地 以上五貫八百分 御ねんくめ 二千二百かり 一くはん地

一○ 堀籠ゑつ中 堀籠伊与守 三千百かり三貫五百地 しほかま町在家三けん くら二 此内春地五百地 以上十貫七百分

一鎌田又六郎 千かり 二貫地 はやしやう 以上四貫分

一○ よもきた刑部 蓬田八百見 六百かり 一貫五百地 以上二貫七百分

一○ うさみ源三郎 たかのこうけんたん 千百かり 三貫地 やかのこう町在家三けん半在家 以上五貫三百分

一○ 色波二郎ひやうへ 鎌田彦七郎 千九百かり 五百地 以上四貫三百分

一○ 余目まこへもん 余目右近 五千かり 以上十貫分

一○ さ藤彦さへもん 一千百かり 四貫七百地 しほかま町在家い一けん 以

上廿五貫分 さんのうさいけ たいのせかへ地のり 以上廿二貫五百分

一○ 吉田彦さへもん 吉田掃部 七千かり 二貫地 以上十六貫分

一○ 山のむら 岸波孫へもん 二千八百かり 以上五貫六百分

一○ 遠藤ひせん 嶺岸藤さえもん 千二百 一貫地 以上三貫四百分

一遠藤五郎ひやうへ 五千かり 三貫三百地 以上九貫三百分

一○ 江大とう 小幡ゑもん 六千百かり四貫三百五十地 以上二十一貫四百分

一南目殿

・四百かりいなはのさきあれち

千二百かり ・二百かりかまた六部ェ門 六貫地 わせひけ以上三貫六百分

・二百かり太郎ェ門

こうこ

一○ ほんちゃう大蔵

二百かり □□

二千百かり あれち

二千三百かり 二百地 二百かり 於おか蔵人 たかのこう町在家四けん半在家

二百かり とうはん 以上五貫七百分

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

一○ はんちゃうひた さくまいつみ 千二百かり一貫四百地 以上三貫九百分

一とうちゃう源兵衛 以上一貫地 こかはせい兵衛

一をきのさいけいつもさいけん 千五百かり 山 六百地 以上

一○ おとな宮内少輔さいけん 二千かり 一貫四百五十地 以上

一○ をとな中つかささいけん 二千かり 一貫八百地 以上

一○ ぬき源衛門 二千五百かり 二貫五百地 以上

一○ □やまんところ河内 八百かり 一貫百地 以上 二貫七百分

一かちたくみ 以上四百地

○朔に月袴きつき 月袴は桃花色(ツカイヤ)の袴か。朔□の参詣にはツキ□の袴をつくる事、昔からの風習となす意であろう。

一、京鎌倉より御内書、御教書、奉書下候は、大崎御下のまへは、先宮城候て、其後伊達、葛西へ筑候也、大崎御下候て以後は、大崎へつじき候て、二番目

に留守へつき候、高森には昔は當国外様出仕をいたし候間、いだて屋敷、葛西屋敷とて候也

○御内書 奉行が将軍の内意をうけて下す文書、献上物に対する謝礼の如き私状的のもに多く用いれられた。

○御教書、奉書 御教書とは本来摂関家の家司が摂関の旨を奉じて発した文書、転じて将軍または管領から下す文書をもいうに至り、奉書とは上の意を奉じて下に下知する文書で御教書をも一に奉書と称した。

○筑 着お まず宮城の留守所に到着、留守を経て伊達、葛西に下知した。

○いだて 伊達氏を称す。

○大意 留守氏譜代の家臣、大崎探題下向以前に留守氏が奥州を総管し伊達、葛西氏をも支配したことを述べその落日の観ある現状から旧時盛勢なりし家内への郷愁を筆端にあらわしている。

[補 稲村、篠川両所の下向、伊達政宗叛乱の段]

一、 ひでひらをばいせい日本一たるゆへに、日本国にてみたちと云、留守どのをば昔は當国にみたちと申候、ざいかまくらの時、永安寺殿御ゆいかに、今若御曹司 乙女若御さうしとて、御兄弟御座を、両国の御主に奉哉を御ゆいかい候間、鎌倉殿御台様かたじけなふも、御すへ伊達入道、白川入道をめされ、御しゃうじごしにいま わかを くだす事、いだてを父とたのみしらかはを母とたうむべきよし被レ仰

○みたち 御館 藤原秀衡の平泉の居館をいう。

○當国にみたち 奥州内にて 御館、他国からの通称はない。

○永安寺殿御ゆかい 関東管領足利氏満(応永五年卒)の御遺誡。

○今若、乙若 足利氏満の子、満貞(今若)は篠川(岩代安達郡永盛村、一に笹川)、満直(乙若)は稲村(岩代岩瀬郡稲田村)に下向して、篠川御所、稲村御所と称せられた。

○両国の御主 奥羽両国の主。

○鎌倉殿御台様 鎌倉殿はもと将軍を指すも、ここでは足利満夫人である。

○御すへ 御前の末、座を遠くの意。

○白川入道 白川結城氏である。(満朝) ○伊達入 道を脱す。伊達政宗。

○御しゃうじごし 御障子越。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

恐々餘に夢の心地えして、畏て候と申上、上杉の司忠管領職にて、両御若君下給ふ、御宿は白川殿也、伊達殿鎌倉へおりのぼりの定宿 白河也、御へん 小路の五郎左衛門云者のかた也、白河殿の中間所也、上杉蔵人大輔がうちに馬を控、大家を宿に可レ取と被レ去、五郎左衛門が家、関一の大家也、かれを 宿に可レ取といはる。伊達政宗、如何に管領にて御座候とも、侍程之者の不レ可レ引よし被レ云也、及事候間 白河方伊達殿に手をするといえども、政宗不二承引一

○司忠 侍中で蔵人の唐名『上杉系図』(続群書類従一五三)によれば、宅間憲清の孫憲英に註し 兵部少輔、蔵人大夫、陸奥守、厩(コ)鼻和(バナワ)祖など註し、その子憲光に奥州管領と註し、また この記文、一に上杉蔵人大輔となすから、この憲英を指すものと考えられる。憲英の孫蔵人大夫憲長は上杉禅秀の乱に管領家上杉安房守憲基に味方し、禅秀を討った(鎌倉大草紙)。管領職は篠川(稲村でなく)の家宰。

○中間 チュウゲン。

○かれを宿に可致 伊達氏の定宿、三郎左衛門方を宿所にせんと、伊達政宗を退去せしめようとしたが、理由もなき要求に政宗応話せず。事端をかもすに至った。そこで白河方で手をつくして和解に奔走したけれど、政宗に更に承引しなかった。

其時『伊達世臣家譜』(巻八平士)に『桑島姓藤原、其先出自桑島伯耆守光仲』と見え、細註して『當家□臣也、世□二出羽州一』となし、巻十四の平士、桑島(もと古川と称す)がその支流と伝えている。羽前置賜郡の豪族で今の西置賜郡長井町に居た。米澤の地誌を録した『米沢事蹟考』(和光大行院観山な雄探)というものに小出村白山宮棟札の『天正十二年甲申五月、本領、桑島将監、取持小松蔵人』畔(タコ)藤(フジ)村熊野権現宮棟札の『永禄四年酉年、當村献帯、桑島三郎左衛門時與』などはこれを指すものと考えられる。仙台藩には新田氏□流で安積郡中村館に居り中村氏から出て平士として仕えた桑島氏(伊達世臣家譜 巻十五)があるけれど、ここにいう桑島先祖は羽前出身を指すものと思われる。同じく上総伊西荘桑島邑から出て初めて狩野氏を称し 文安の初め伊達氏に来たという桑島氏も、長井郷森山館に居りしことを伝えるが、天海公持宗に仕えたというので、時代が合わない(同巻九 召出)。

○宮澤 『伊達世臣家譜』(巻四一族)大松澤氏について、藤原姓なりとし

宮澤掃部時実以前、家系不レ伝、先祖飯田八郎左衛門名不伝者、當家一族之名臣、従二某公之駕于奥州伊達郡一、是時賜二田若手於伊具郡宮沢一、時実其公之時按延宝故□、為第九世儀山公之時 攻二黒川郡大松沢邑一在大崎領内 抜レ之、因使三時実守二大窪城一大松沢館名 是時悉賜二大松邑一、(略)時実子掃部初称又太郎祐実、明応四年五月、香山公之時、追二賞七父時実之忠節一、賜二田若于於祐実一云々

と伝える。『伊達正統世次考』巻七、尚宗にかけて明応四年五月、父掃部助の忠節を賞し、宮沢又六に名取郡飯野坂郷内、竹城保根崎郷内に采地を與えたという記事と一致し、更にこの記文『留守氏、大崎をはなれ伊達氏をたよるに至るの段』に見える竹城保の宮沢大利八郎というものに連繋する。この一族は繁行して、『伊達世臣家譜』には、召出一番坐の大松沢(巻八)、平士の大松沢(巻十一)、宮沢(巻十四)、宮沢大松代(巻十五)など何れも支流一族であった。

○御志になでるべし その意に従うべしとの意。

○いこん 遺恨。 ○しちう 侍中、上杉憲英を指す。

○御公領 篠川、稲村両足利氏のため伊達政宗、結城満朝がまず率先してその領地を献上すべき旨を内達した。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

心得がたく乍レ存、伊達よりは長井はうじゃうの三十三郷、しらかはよりは宇多庄を可レ進之由被レ甲、しちう、庄などは心得がたし、郡を進上と被レ云候処に、宮澤之先祖申様、此上は思召被レ定、大崎御一行にて京都を被レ守、御切腹候べしといふ間、伊達殿其旨に同事迎をよびのぼらせらる。五百余騎勢衆のぼる。去間白河中には伊達可レ被レ□、打留よりと相ふれけり、政宗宿に心をあはせて、出羽にかかりてにげくだる。去程に白河中かねだいことを打て、三千騎計おつかけ、信夫庄までおいけれ共、おいつかずして引返す

○心得がたく 得心→難く、 肯じ□く。

○長井はうじゃう 『台記』に見える屋代庄で、今の羽前西置賜郡の上下長井、□條などを含む。伊達氏は政宗の父宗遠の時、この地を手に入れた。

○宇多庄 磐城宇多郡、今の相馬郡に入る。

○郡 『伊達正統正次考』によれば、これを伊達氏の故領、伊達郡となす。庄位では不十分、郡一国を所望したのである。

○思召被定 覚悟、決心せらるべしとの意。

○大崎御一行 一所は一緒、京都の幕府と関東管領との反目漸く著しく、幕府は奥羽諸侯を扶持の衆として、鎌倉を制せんとしたので、伊達と大崎探題と心を協せ京都方を守り鎌倉に抗し力及ばずば切腹すべしとの意。

○相ふれ 下命不達する。 ○信夫庄 岩代信夫郡。

大崎殿は瀬ケ崎よりにげ給しが、大勢におはれ、又行きさきも大切之間、仙道大越にて、ひそかに御はらをめさる。御子四代目のそくとう積灯寺をば国に置奉、御孫大洲賀さま向上院殿十五歳に成給ふをつれ奉りしがにげ給ふ、東福地對馬守十七人御供のうちたりしか、仙道の中塚という人の聟也、彼方へぐそくしたてまつる也、それより 御とも十七人を、女房いてたちにて南長谷まで御下、それより大崎へ付給ふ、去間伊達殿京都へ注進被レ申間、美濃国きんたんじ、若木、吉家、越後、梶原わたり半分給ふ、大崎も若狭くらみの庄を御給候人

○大崎殿 四代満詮をいう。家譜に註して『號続灯寺殿、曰瀬崎、於田村大越打死』と見える。記文によれば満詮は鎌倉から逃下る。

○仙道大越 岩代田村郡大越村、阿武隈山脈中の高峰大境根山(大竹山)の西林麓に位す。

○御はらめされ 切腹した。

○そくとう積灯寺 息當積灯寺とも解せられるが、積灯寺は家譜に逸して伝えない。続灯、積灯の二子とすべきか。大崎に留め置く。

○向上院 家譜五代満持に詳して向上寺殿といい、満詮の子という。むしろ 四代満持を続灯院、五代持詮(朔の上、大洲賀)とすれば記文とよく相當る。

○東福地 牡鹿郡大川村に福地という地があるが、ここでは桃生郡福地村を指し、山内家の族か葛西家を頼り□って福地村を称した。東方を東福地と称したものか、文和四年四月廿七日付 留守文書に東福地刑部左衛門尉の名が見える。

○中塚 磐城田村郡の豪族で、守山村の清水館の主。

○ぐそく 侍いつれること。

○付 着、到着する。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○美濃国云々 『伊達正統世次考』、政宗 応永五年の條に白川草子及び民間の古書を引いて、伊達政宗に対しては美濃の幾年、多武志、若木、古家数邑及び越後の梶原、和多利半分、大崎氏には若狭国久羅美庄が與えられたことを伝える。蓋し白川草子及び尾間の古書というものが、この変乱の殆ど唯一の史料として採用せられているが、白川草紙というものはその名称からして結城氏側に伝えられた物語と覚しく、民間の古書というもの恐らくは『余目旧記』の類ではなかったかに考えらる。伊達氏から京都に報告し、幕府からは對地を與えてこれと結んだことを物語る。

角て応永七年に、新田の岩松殿大将にて御下、伊達、西根、長蔵要書せめそんじ大打せられたれば、かまといふものにて七日くひをつく

○応永七年 こえよりさき康暦三(天授六)年小山義政が兵を挙げて鎌倉に対して叛旗をかかげ、宇都宮基綱と戦いこれを裳原に敗ってから、連年兵戦やまず、弘和(永徳)二年義政敗れて自殺するまで絶えず鎌倉から敵視せられて来た、ついで元中(至徳)元年義政の子小山若犬丸が小山城に入り兵を起してそむき、応永四年その会津に自殺するまで、小山氏は依然鎌倉の管領付に対し一敵国をなした。この間 宇都宮氏の動きは詳かでないけえれど、恐らく鎌倉方で小山氏と立場を異にしたものと考えられる。応永二年には 永安寺殿足利氏満が世を去り、満兼 その後をうけて 翌六年には満貞(篠川殿)、満直(稲村殿)の二弟を奥羽に下向しめ、自らその分国を巡見するため白河、稲村などに赴いた。然るに この年十月大内義弘 堺に入るや十一月満兼は幕府に声援すると称し、兵をひきいて武蔵府中に出でひそかに義弘と謀を通せんとしたが、十二月義弘は敗死した。応永七年二月、足利義満は足利庄を與えて管領満兼を慰解し、三月満兼は府中から鎌倉に帰った。奥羽では牛袋のひじりが上京し、大崎一探題に統合せられ、九月、宇都宮氏廣父子が大崎持詮のために討たれて、その首が鎌倉に伝えられた(喜連川判鑑、鎌倉大草紙)。氏廣は『宇都宮系図』に逸しくと伝わらない人であるけれど、裳原に敗死した基綱の弟、氏綱の次子と推せられ、」従来 通説によれば康応二(元中七)年 鎌倉に召された奥州探題吉良満家の後をうけて 四本松に封じられ、応永七年九月、叛をはかり 子氏公と共に□殺し、その平定に功ありし石橋陸奥守棟義が代って四本松に入り塩松氏を称したと唱えられて来た。然るに宇都宮氏の四本松入部を否定する考説もあり(積達館基考)、殊に『伊達世臣家譜』巻十五、平士、坂本(初称渋谷氏)の條に

美作守清継 応永七年九月、征二宇都宮越中守氏廣一時、戦死□

和□守重清(清継子) 応永八年會二大崎左京大夫詮持一、葛西壹岐守

満信再将レ兵代二氏廣於栗原郡二迫一、重清先登有レ功。

と見え南部氏に□任した葛西氏の『葛西系』満信の條に

応永七年秋、宇都宮越中守氏廣謀□之時、奥州大崎詮持

、放二栗原郡三迫一合戦之討勝、氏廣親子計取□云々。

というのと戦場が栗原郡三迫であったことが一致する。殊に石橋棟義は観応三(正平七)年多賀国府の戦に参加しているから(白河文書 文和二年石川兼光軍忠状)、それから応永七年は四十九年月當り、『伊達せ世臣家譜』巻十五、平士、塩松氏の條には、石橋棟義から五代目の清房が和泉に住み、その子廣義は上野守護となり、廣義の子重義か文明三年二月、上杉顕定と上総に戦い敗走、奥州安積郡二本松に来り、外戚畠山政泰に頼り、四本松城主となることを伝えるなど、まことに複雑怪奇を極めている。蓋し篠川、稲村両所の下向は、大崎探題も伊達氏も共にこれを本快とした所で、関東管領足利満兼は篠川満貞してしきりに結城満朝を好しくて懐柔せしめ(阿保文書、白河文書)、同時に自家薬籠中の宇都宮氏廣をして、ともすれば京都幕府の扶持の衆として、鎌倉に反抗せんとする奥州諸侯を監察せしめたから、さては三迫の衝突となったものであろう。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

伊達大膳大夫入道□孝(政宗)、蘆名次郎左衛門尉満盛等、隠謀事依二

露顕一、巳□下之上者、不日所レ可レ被レ加二退治一也、早可レ致二

忠節一、於二恩賞一者、依功可レ有二御計一之状、如レ件

応永七年三月八日 花押(篠川、足利満貞)

結城参河七郎殿 (白河文書)

故に応永七年は史□その伝を詳かにせねど、奥州は大いに乱れた年である。

○岩松殿 新田氏の同族、上時の岩松満純である。)

○伊達 岩代伊達郡、今の桑折、藤田一帯を伊達郷という。

○西根 陸前伊具郡村を中心としこの郡の一半をいう。

○長蔵 伊達郡、白河郡にある長倉、ここでは伊達郡長岡村を指す。

○かまといふものにてくひをつく 急造の城砦は古代の城柵の如く、杭木を列立し貫をつらぬいて城壁に代用したと見える。『仙台領古書上』に宮城郡田中村の杭城について『須藤刑部、結城七郎に山野内城を被二責落一此□落、かりにくひに而小屋かけ楯篭』といい、『封内風土記』巻三に『建レ杭為レ柵』としているのはこの類である。

其後中一年過、上杉殿大将にて、応永九年に二十八萬騎にて被レ下、伊達一ぞくなかくら入道不人たり、存旨ありて要害を引西根、長倉、あかだてを□、かの所へ二十八萬押よせ、日々大将勅使河原の兼貞十三歳なり、せめそんじ、しのぶまで切付られ、一騎不レ残うたれ、首を虜る、政宗悦の余に一首の歌を詠す。

二度の弓箭ぼ花は是かとよやちよの橘千世梅か

○上杉殿 上杉右衛門佐氏憲(禅秀)中一年過、応永九年伊達政宗、奥州探題篠川満貞叛いたので、足利満兼、上杉氏憲に命じて討伐せしめた。

○長倉入道 伊達郡長倉邑から起る。仙台『長倉文書』天文十四年卯月七日伊達稙宗判書に長倉信濃守など見える。

○不人 少人数の意。 ○赤館 岩代伊達郡桑折の西。

○歌意 戦の再度の勝利は千歳までも芳名を伝えるとの意。

『喜連川判鑑』には、『伊達政宗敗れシテ退散、氏憲鎌倉二帰ル』と見え『鎌倉大草紙』『南方紀伝』もこれに一致し、伊達氏は降伏したものか、その罪は問われなかったようで、記文のこの文は異伝である。

大さき五代目向上院殿之御事

自二大崎一大すか様、御さうしにて□田城へ御屋、三年御□候し、長世保は其時以二忠節一、いだてには大崎よりの御判形にて知行候也、左様の引付にて、田方代に大崎の御えぼし子なられ候、花山播州まで如レ此候、此間播磨守元宗、京都御管領細川勝元の御一字にて、其例違候

○向上院 家譜に四代満持を向上院とするも、前述の如く記文よりすれば五代持詮、諱朔日、須賀というのが相當る。

○□田城 花山播州とあるので栗原郡花山村の花山城に擬せらる。一迫川の谷を羽後雄勝に越える間 花山城のある所であるが、持詮未だ曹子で御登とあるから、京都又は鎌倉方に対して大崎と出でて近寄ることを意味し、殊に伊達氏かその功により長世保を大崎より與えられたというのに徴すれば或は仙道筋の伊達郡などならんか。

○引付 引き来て合わせることで、ここでは因縁、関係などの意。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○花山播州 播磨守元宗で細川勝元の管領となった時代とすれば、文安二年が初任であるから、永禄九年から四十四年目になる。応永二十年四月、政宗の子伊達松犬丸と共に大佛の城(福島)に叛旗をかかげ懸田播磨守定勝入道玄昌は、『伊達世臣家譜』(巻二一家)の黒木氏(旧称掛田)に天海公持宗の子義宗を養い嗣としたという後(俊か)元とすれば時代相當り、義宗の子に元宗あります細川勝元と時代が相當る。大崎家譜満持に註して『父満持討死時、得伊達

氏恩、故付属名取郡於伊達氏』など見え、事 掛田城、懸田氏にかかるに推せらるも詳かでない。

○えぼし子 元服の時 烏帽子親から烏帽子を着せられ名をうけた子。

大さき御一所は伊達殿へ小外様に登米方二人、其外両国諸外様かまくらかたを

いたす也、又於二登米一いたち澤をいふ所にかさい衆、桃生、其外奥六郡同心

也、張陣す、自二大崎一中目太郎三郎御代に下討死す、立死也、雖然合戦勝利

の間、無レ難大崎殿国をせいひつし給ふ、其両君若君を殿之御所と申、如レ

斯御弓箭取まけ給て、二度鎌倉へ不レ可レ登レ書て仙道にささかはどのに成給候

○大崎方 伊達氏と登米と葛西の三家、大崎氏に味方す。

○かまくら方 『伊達正統世次考』巻四、伊達政宗の応永九年の條に、勅使河原義貞を生捕って和歌を詠じたこと叙した後 此時大崎 登米與二伊達一同レ心合レ力以拒二鎌倉一、其余奥羽諸将皆助二鎌倉一、特 葛西、桃生、深谷、六郡兵起、張陣二于登米鼬澤一、以撃二登米、大崎一、令下中目太郎三郎往撃上レ之、中目死レ之、其後遣レ兵撃レ之、敵悉敗北、大崎遂得二勝利一全二其国一、於レ是四郎満貞謂レ不レ可レ再二帰於鎌倉一、而遂止二居于仙道笹川一是称二笹川殿一也

と古書の大意をとり記したと称して居り、殆ど全文この記文を資料としたことを示している。鎌倉管領に味方して大崎、伊達氏と戦ったのは葛西、山内、長江その他の奥羽諸侯で、後に応永二十三年上杉禅秀の叛に當り、篠川殿、蘆名、白川結城、南部、葛西などこれに一味し、反鎌倉側に立つなど転変甚しきものがあった。

就二関東事一、令二発向一條尤神妙也、但以二罰文一被レ欺之間、先閣之□、

向後弥□二成敗一、可レ被レ致二忠節一也

応永丗一年二月七日 己下 十四直 御文□同流

(足利将軍御教書幷奉書留)

京都の足利義持(応永三十年将軍職を子義量に譲りなお事を見る)と関東の管領足利持氏と対立が甚しくなり、持氏から義持に誓書を納□、和睦を申入れた直後、義持なお戒厳を怠らず、関東方面の扶持衆十四人に対し、同時にこの書

を與えおて向後も幕府の節度に従いしめ、鎌倉を制せんとしたが、前記文書の物語る所で、関東、東北は、かくして満兼、持氏、更に足利成氏等を通じて、京都扶持の衆と、鎌倉方至は古河、小弓に味方するものとに分れ、互に抗争し

たので、その端は既に伊達政宗、大崎持詮の時代に発端している。

鼬沢の所在は明らかでないが、登米、佐沼から高清水に通ずる路を長沼(北)と蕪栗沼(南)とによって□する登米郡南方村の板ヶ沢かと推せられる。

○中目太郎三郎 志田郡中目邑から起り、同郡伊場野城に居る。

○せいひつ 静謐 平定の意。 ○両若君 今若、乙君即ち篠川、稲村殿

○ささかはどの 篠(笹)川殿、この記文によればその奥州下向を、伊達氏との戦いび敗れて鎌倉に帰還し能わざりしためとすることに注意したい。事実は篠川満貞がむしろ関東を支配せんとする野心を抱き、京都に接近して鎌倉に離反するに至るのである。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○大意 室町幕府と関東管領との反目抗争が著しくなると、奥州の向背に注目して 互いにこれを控制せんとし、鎌倉から篠川、稲村に一族を配したことが端となり、大崎、伊達の二氏が中心勢力となり これに反抗し、奥羽の各地に戦乱が展開せられたことを述べている。

○附記『余目旧記に類する部分は、応永九年をもって一段落となっている。永正十一年に書かれたとすれば、足利持氏の滅亡、稲村殿満直の自殺(永享十一年)、伊達成宗の入京及び参宮(文明十三年)、大崎義兼の出奔と伊達尚宗の援助(長享二年)、伊達尚宗の追放と叔父郡宗の擁立騒動(明徳三年)蘆名盛高、盛俊父子の衝突(永正二、三年)など、陸奥於ては 幾多重大事件が続している。この間また南部、大宝寺など奥羽諸侯はもとより、大崎氏の家老氏家氏に至るまで、京都手入を行い幕府と好を重ねているのに、それ等全く逸している。

記文はこれから一転して、むしろ覚書に類するものとなり、末尾が□けて失われているけれども、恐らくは留守、宮城沿革についての記文は、ここで一段落と告げているのである。

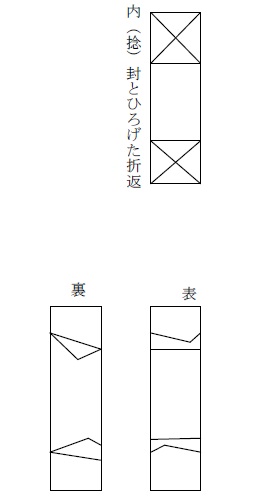

[補 文書の様式の段]

一、大崎之書には、留守様体そへ□し、留守文書には大崎日本国に御書、様体之事

○書札禮 この時代の書札禮、即ち文書の様式は、弘安八年に定められた『弘安禮節』が典譲となっている。『弘安禮節』は群書類従巻四七二に収められている 弘安八年十二月廿二日條前関白内経等撰定の一冊本が正本で、同年同月十月五日藤原実雄等撰定の十二巻本は偽書と考えられている。その他雲州消息(明衡往来)、庭訓往来、異制 庭訓示往来、尺素往来、三内□決、今川大双紙、宗五大双紙、貞文雑記、安斎叢書、武家名目抄など、文書の実例や故実に関するものが甚だ多い。

記文のこの節、意味する所が明らかでないが、これを後節の実際に徴すれば、むしろ大崎氏を主体として、これを幕府、諸侯との間の書札禮に関することを述べ、留守氏にかかることは少い。

一、 京都公方様へは進上書、時之御指南之名を被レ遊二思召一

一、 候を武衛 御祝い□取分武衛御舎弟三條烏丸に御座候て、下屋形と申候、其御宿指南之時者如レ此 是ハ洲賀御事

一、 進上 烏丸殿 左衛門佐教兼

裏書ハ無二御申一

○進上書 充書(宛名、先方、アナタ)の頭に、先方次第で謹書、謹々上、進上など上ヶ所、上所(じょうしょ)というものを付け、謹上が軽くて次第に至り最も重く敬意を表すものとせられる。進上の上所あるものを進上書という。

○時之御指南 時の幕府の管領、奉行など政務と指揮するもので、御祝□とは宿□□□の類をいう。

○殿 敬語といい 殿、館、様、方、老、御房などがあり、出す処により使用上の軽重もあり。

○烏丸殿 後文によれば斯波氏、左兵衛佐義俊(敏)で、寛正六年入京、渋川氏から入って斯波氏を嗣いだ義兼と対立した時代を拮すものと考えられる。

○左衛門佐教兼 永正十一年の大崎氏当主は義直と考えられるが、留守氏に於いては 明応年中夭折した藤王丸の後に入って嗣となった景宗(伊達尚宗の子)、伊達氏に於いても尚宗(永正十一年五月卒)など、他氏ては永生の当主が掲げられているのに、大崎氏のみは数代さかのぼって教兼中心の記文としている。しかし洲賀というのは、家譜には教兼の父持詮のこととしている。教書もまた父についで栗原郡小野沼洲賀に居り、官位、謙語臣の宝等 姓名、下行参上多い程敬意を示す。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○裏書は無御申 謹上書などの書札、巻くために名字は紙の裏に書く(伊勢貞満筆記に出ずることを武家名目抄に引く)。御申し無しとは 書がないとの意である。後文によれば、宿所を表示することを指す。

一、 其後は飯尾肥前守殿、今は伊勢守殿之御□□にて候也

進上 伊勢守殿 左衛門佐 教兼

武衛様へハ左行少遍ヲ殷勤二被レ遊候

御宿所

謹上 烏丸殿 左衛門佐 教兼

互二ウラガキナシ

アナタヨリハ

謹上 左衛門佐殿 左衛門佐 義俊

御報

はたけ山殿は御同輩也

御宿所

謹上 畠山殿 左衛門佐 教兼

謹上 斯波殿 左衛門佐殿 御名乗

御報

細川殿へは如レ斯武俊□如大峠是はちとこなたを御賞致候

御宿所

謹上 細川殿 左衛門佐 教兼

謹上 斯波左衛門佐殿 左京大夫勝元

御宿所互二ウラガキナシ

○飯尾、伊勢 両氏とも室町幕府の奉行。

○脇附 敬語の脇に御宿所、人々御守。誰にても申給へ、参、進之候、御返報、左□、謹空など、敬語に加えて一層敬意をあらわすために加え、」なお尊敬の意が高いときは上所や姓名を書くかわりに脇附の肩に先方の居所を細字で岩手山之参人々御中など記す。これを肩書、小路書など称した。左行少遍を殷謹に被遊といふのは、脇附などの謂であろう。

○御名乗 この場所のアナタ(先方)、即ち畠山氏の名指す。

○武俊□云々 意も文も明かでない。ただ斯波左衛門佐殿と官名、実名とを併せて書くのは、実名だけよりも鄭重な式で、先方に細川殿というだけであるから、大崎方にちと御賞候と称したのである。

御宿所

謹上 山名殿 左衛門佐 教兼

赤松殿、六角殿、土岐殿、京極殿よりは少緩怠に被レ遊候、伊勢殿へは内封にて候、あなたよりは伊勢守うらかきあり

謹上 氏家三河守殿 貞宗

御奉行より飯尾殿、布施殿、松田殿、佐藤へは如斯、何も内封に

謹上 氏家三河守殿 左衛門丞 為□

鎌倉殿へは如二京都上杉小田殿へは、三管領よりはさかりに遊候伊勢殿のごとく歟少慇勤たへく候

謹上 二階堂 殿 左衛門佐 教兼

越後上杉へは畠山殿、細川殿は謹上かきをわたくし御様の時はめされ候

○緩怠 本沢はなまけ怠ること、ここでは やや 緩和して厳格ならぬ意。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○内封 一捻封といい室町時代から江戸時代にかけ公武間にひろく行われたもので書札の上部を捻るもの、また上に礼紙(包紙)をかけその上下をひ和り、紙上りかけて結ぶを□とし、特には上部にはばかりをひ和ることもある。

○氏家三河守 大崎探題家宰。

○上杉山田 上杉山内であろう。 ○わたくし御様 私的書状の謂か。

武衛様は内封被レ遊候何事も大崎は武衛御同輩にて候程

上杉民部少輔殿 教兼

アナタヨリハ、左衛門佐小付二

謹上 氏家安芸守入道殿 民部大輔上杉

房貞

此間ハ□□左衛門佐殿

謹上 中目上総守殿 民部大輔上杉

房貞

謹上 山形殿 左衛門佐 教兼

アナタヨリハ 御宿所

謹上 大崎殿 源 義春

謹上 天童三郎殿 衛門佐 教

御宿所 天童

謹上 大崎殿 □ 頼武

其外 両国之御一家之は内封に被レ遊候

アナタヨリハ 人々御中 中野

進上 大崎殿 源 義建

真の 謹上書之時も御座候、両国外様へは

伊達大膳大夫殿 教兼

アナタヨリハ

謹上御宿所 藤原尚宗

葛西陸奥守殿 教兼

アナタヨリハ

進上 中目殿 武蔵守宗清

南部修理大夫殿 教兼

南部

進上 中目殿 修理大夫

留守出羽守殿 教兼

アナタヨリハ御當代まで 留守

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

進上 大窪殿 藤原景宗

奥之斯波殿ヘハ

御宿所

謹上 斯波殿 左衛門佐 教兼

アナタヨリハ 御宿所 ウラガキナシ

謹上 大崎殿 御名乗書

謹上 塩松殿 左衛門佐 教兼

御宿所 ウラガキナシ

謹上 大崎殿 御名乗書

謹上 二本松殿 左衛門佐 教兼

御宿所 ウラガキナシ

謹上 大崎殿 源 村国

大崎よりは両国へ被レ□二謹上書一候は五人、其外は無二御座一候、斯波殿、塩松殿、二本松殿、山形殿、天童殿計にて候

○小付 上杉民部大夫に対しては上所がなく、大崎氏よりも教兼と名ばかりを簡略にして、家格の格段に差あることを示し、従ってその反対の場合には、家宰氏家、中目氏、などに宛てて取次を依頼する。何々殿とあり上所、脇附がないのを打付書といい最も程薄きものとせられる。

○天童 斯波左京大夫直家の子頼直を祖とし、羽前天童城に居りしものである。

○真の謹上書 真は行草に対するもので、何れも用いられたが、官府の公文書が楷書 即ち真書で書かれたので、真書の書札が鄭重のものとせられた。

○大窪 大崎氏の四老(四天王)は、仁木、里見、渋谷、中目とせられる(大崎盛衰記、奥羽崔事)。天文五年大崎義直の臣、新田頼遠叛くや氏家、古川、高泉、上形、富沢の諸氏もこれに一味し、義直は伊達稙宗の援を請うて

これを討伐した。その時義直の部下に近親 南館播磨守、大窪雅楽守允、仁木、里見、中目、渋谷などが見えるから、この留守文書、御館人数にも大窪たちわきというものがある。

越後、越中、加賀、坂東八箇国へ鎌倉殿無二申事一候、大御堂殿様、若君殿、今宮殿などへ真謹上書、其外被レ成二謹上一候方は一人も無二御座一候、越前には武衛様御一家斯波殿、仙北殿、五條殿、末野殿へは謹上書候、千葉殿へは内封に候

千葉介殿 教兼

謹上 大崎殿 平治胤

御宿所

宇都宮弥三郎殿 教兼

宇都宮

謹上 大崎殿 藤原朝綱

御奉行所

此□は下野守護を被持候間、今はうらがき是あるまじくと存候

○鎌倉殿無申事 関東管領からは、進上、謹上など書くことなしとの意。

○大御堂殿様 『清和源氏系図』に、足利満兼の弟満秀(古河公方系図には満季、日光山別當)を大御堂殿というも、ここでは管領家を指すものと考えられる。永正十一年には古河公方足利成氏の子政氏の氏に當れど、ここではあ仕上持氏の時代をそんまま記したものであろう。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○仙北殿 実は千福氏、越前丹生郡千福邑に起り斯波家の老臣。

○五條殿 未詳、當時の越前の権臣、甲斐、朝倉の族や。

○末野殿 斯波高経の子、氏経から出た末野氏である。

○千葉殿 下総の千葉氏、充書、差出書 最も略式である。

○大意 大崎探題を中心とする書札禮を示し、その交渉の範囲、身分関係等がうかがわれる。

[補 葛西氏関係 事項、その他の段]

葛西、本所五郡二保は、江刺、伊澤郡、気仙に、元良に、岩井郡、奥田保、黄海保是也、大谷保は吉良之石橋殿御領候を在鎌倉時、方違役つとめ、十物十引物之内羽二すし致二進上一候返に被レ下候

○本所五郡二保 この説『伊達正統世次考』にも採用せられる 。江刺、膽沢、気仙、本吉、岩井(磐井)の五郡と奥田、黄海の二保、黄海、奥田は東山か。東磐井郡に黄海、奥田、與田などの村落がある。『葛西大崎盛衰記』には異伝を伝えて松良(膽沢)、岩井(東山、西磐井)、高倉(流、一迫)竹駒(気仙、本吉、桃生)、門岡(江刺、牡鹿)の五郡とししているが、もとより一国知行ではなかった。或云、東磐井郡南所を黄海 北年を奥田というと。

○大谷保 黒川郡大谷村の旧保名、石橋(塩松)氏の旧領というものが、葛西氏鎌倉に在りし時方違役を勤め、土産物の羽(鷹羽)等を進上し その返礼として知行に加えられた。方違は天一神(中神)又は金神に當る方に他出するを忌み、前夜 他の家に宿り、方角を違方て出でへ行く陰陽家の説で、葛西氏の鎌倉の宅がその宿所となったことを意味する。

応永年内之事候、遠日は かまくら殿、千臺九代御公領二萬貫所也、御年貢には、年々一度砂金きんもつ一のぼり候し、文台 ただ給後知行す、小田保荒井七郎は 従二文治一給主の知行、大崎御下候て三十三郷、大崎御知行候を、伊達成宗以二調法一、遠田之為二替地一、遠田十七郷、荒井七郷、當年永正十一年より四十三年前之、かさい浄蓮へ相渡也、五郡二保御判形正月三日にいで候間、以二其吉例一かさいにはしゃくをつかはれ候

○遠田 『吾妻鏡』(巻二十一)延暦三年五月、和田義盛の乱が終って、その陸奥に於ける遺領を処分した條に、遠田郡は修理亮、即ち北條泰時に與えたことが見える。

○千台九代 千台は先代で北條氏、泰時以来九代、高時まで領有、年貢として砂金を収納した。

○文台 文意よりすれば大崎氏なるべきも系譜に註せず。葛西氏は清貞(対馬守武治)が宮方から転じて足利高氏に□□し、登米、袋中、佐沼を加封せられたけれど未だ遠田郡に□ばなかった。

○小田保荒井七郷 小田保は遠田郡涌谷辺を中心とすること前述の如くである。荒井七郷は宮城郡でなくて小田保内の新開地であろう。

○調法 葛西、大崎の間を周旋する意。

○浄蓮 葛西清重を昭蓮、浄蓮などという。『葛西実記』には『南連三十三郷、北蓮三十三郷、合六十六郷は、永禄中、葛西刑部少輔清信代に手に入る。本大崎領なり』と見えるが、永正十一年四十三年前は、文明四年に當り、葛西朝信の代に當る。朝信の妻は大崎持詮の女、朝信の二妹は黒川氏直、最上義秋に嫁して居り(葛西系)、大崎と親しく所領交換も成立したかに思われる。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○御判形 室町時代の末、印章が流行するにつれ、花押にかえて印章が用いられた。書札の体も書状に近ずき、領地に関するものには受取者の資格により、朱印、黒印の遣いわけをなし、朱印地、黒印地など称した。この 印章(判形)を用いた領地関係の文書は□□と呼ばれる。

○しゃく 酌、祝盃をあげる。

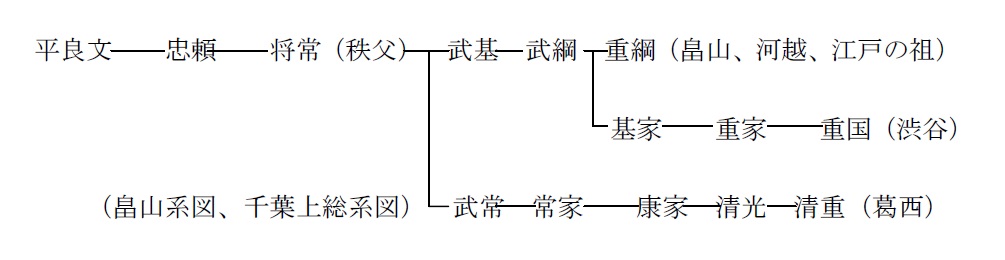

かさい系図は如レ此 桓武天皇、葛西親正、高望王、村岡の五郎大夫良文、武蔵権守将常、秩父武基、一番舎弟從五位下武常、二代目豊島平絹杖常家、三代目三郎盧((実 ヵ))家、四代目□頭清元葛西三郎清重、伯耆守清親、葛西の分舎兄秩父十郎武基之息、秩父官者綱鏑子上野権守重綱、舎弟六郎基家、平三大夫重家、渋谷庄司重国→しぶやとかさいはちちぶより相分、伯父 甥の流に候也

○秩父 平良文(村岡五郎大夫)に出で、葛西、渋谷、畠山、河越、江戸等を分つ

平良文 忠頼 将常(秩父) 武基 武綱 重綱(畠山、河越、江戸の祖)

基家 重家 重国(渋谷)

(畠山系図、千葉上総系図) 武常 常家 康家 清光 清重(葛西)

四家也、相分は七平、八源、丸橋、千葉と申候、七平は平家御一門一流、北條一流、大拯一流、余吾将軍一流、上総介千葉一流、秩父一流、三浦、梶原、大庭、攘島権五郎政景一流合て七流なり。

○四家 源平、藤原、橘の四家。

○大拯 大掾家として殊に平良文、国香の子孫が、常陸に繁行したものが知られ、陸奥にも河内四頭の一にこの家があった。

○余吾将軍 平貞盛の弟維茂を余五将軍という。その後越後に繁常して養和元年九月 頓減した 城資永(母清原武□の女)、その子長茂などはその裔である。(吾妻鏡巻□十七巻)

○三浦 平良文の甥良正の子公義三浦之称し、相模の豪続となる。会津の蘆名、佐原はその族である。

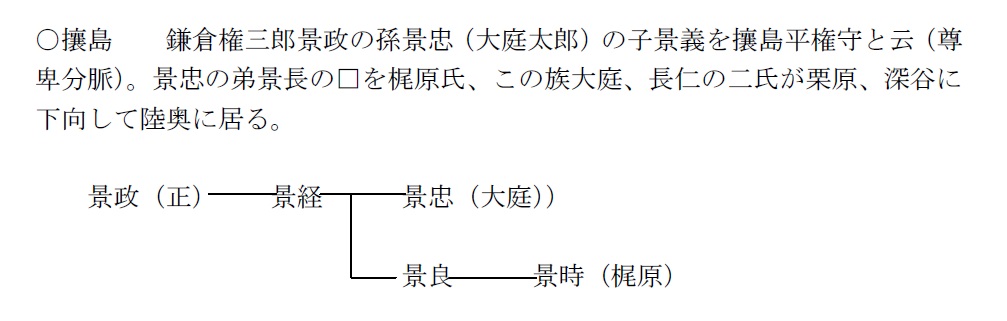

○攘島 鎌倉権三郎景政の孫景忠(大庭太郎)の子景義を攘島平権守と云(尊卑分脈)。景忠の弟景長の□を梶原氏、この族大庭、長仁の二氏が栗原、深谷に下向して陸奥に居る。フトコロジマは相模高座郡□島庄にもとずくという。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

景政(正) 景経 景忠(大庭)

景良 景時(梶原)

藤原は二條関白一流、金(コン) 若生(ハカウ)、安部、佐藤一流、上杉、伊達是一そう、山内、小野寺、一リラ、宇都宮、留守一リラ、小山、白河、登米、八幡、国分是一リラ。鎌足大臣、十番目子にて氏家一流、故に十郎とがうす。氏家□を弟二本所一故に、氏家を云、一国之主をば其国之内にては、上様上意などと申越て、努々不二苦敕一候、他国人に相対しては不レ可レ申候

○金 若生、安部、佐藤 みな留守氏の被官『留守文書』里之人数(前掲)に見える。

○小野寺 下野郡小野寺邑に起る。山内首藤氏の出、その族出羽仙北に封ぜられ□候となった。

○登米 葛西氏と別系の藤原系ありしを註する。

○国分 千葉常胤の五男胤通の後と称せられるか、別に結城系の国分氏を嗣ぎ、藤原氏を称したもので、□も千葉氏が入って葛西氏を嗣ぎ、これを千葉氏化したのと同類か。

○努々 コメコメ、ここでは恥かも少しもの意。

○上様上意 自国内のことで他国人、他国の国主には通用しない。

京都十三人大名

武(三官領)衛 山名 畠山(三官領) 細川(同) 一色 赤松(侍所職) 六角(同) 京極(同)

土岐 武田 小笠原 大内(左京大名) 上杉伊勢守

大名と奉行之間奉行人数、布施下野守、尾張肥前守、松田丹後守

斉藤郷一家三人、吉良殿、吉見殿、今河殿

○布施 問注所□善氏の出、飯尾、伊勢と共に室町幕府奉行家。

○松田 相模足柄郡 松田庄から起る。波多郡(藤原)の族幕臣で奉行家。

○斎藤 六波羅以来の奉行家、鎌倉から室町にわたりその嫡したる観を星する(御評定着座次第、御番帳)。

○吉良 足利族尊貴の家、足利左□頭□氏 三河播豆郡吉良庄を領し、その子孫三河に居るもの吉良氏と称した。奥州に下向したものもある。

○吉見 石見の名族、源範頼の祾という。吉見は武蔵比企郡にある。

余目旧考注記写について

<<余目旧記考注写>>

○今河 三河幡五郎今川庄より起る。足利義氏の後で、駿河、遠江に分布し、遠江は斯波氏の部下に帰し、駿河に残って栄えた。

日本国 知行 人数之事

武衛様御分国越前守護代朝倉、尾張にしゅご代小田大和守、同甲斐左衛門大輔

○武衛(斯波氏)分国

越前守護代朝倉氏、尾張守護代織田氏、甲斐氏を配し支配するをいう、甲斐氏は斯波氏の宿老で室町時代の雄候、越前と遠江とに所領があった。

○大意 日記は陸奥諸侯の系統を明かにし更にひろく全国のことに筆を及ぼしかけて、ここで断絶している。