郷土歴史倶楽部

七北田川流域古代・中近世史跡(小曾沼城址)

<<七北上川に沿って>>

小曾沼城は、南北朝期にこの付近に勢力を持っていた大河戸氏の出城であったと言われている。北にわずか600m程しか離れていない一名坂城(市名坂城)と一体となっていた。形勢が悪くなる状況で、大河戸一族は、一名坂城・小曾沼城に立て籠もってこれを死守したけれど、衆寡敵せず、間もなく北朝方の吉良貞家の軍勢に攻略されてしまい、大河戸氏の本拠山村城は陥落したと言われている。

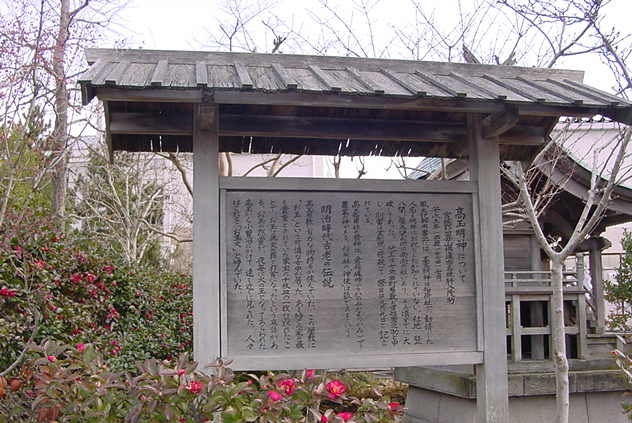

小曾沼城も一名坂城(市名坂城)も、その位置は明確ではないけれれど、現在の高玉神社付近にあったのではないかと思われる。城名も元は「獺の住む沼(獺沼)」の転訛だとのことだそうだが、往時の地形は七北田川の氾濫等で変わってしまっている。『泉市史』では「高玉稲荷社が、小曾沼の城跡に営まれたものとの伝承がある」と記載しているが、周囲一帯は完全に市街化され、遺構は失われている。恐らく、そのところは、すぐ西側に奥州街道が通っており、小曾沼城と共に七北田川の渡河地点を見張る出城であったと思われている。

| 高玉神社(小曾沼城址付近) |

| 宮城県仙台市泉区高玉町 |

鹿島台・松山地域古代・中近世史跡(石雲寺)

<<鹿島台・松山に沿って>>

石雲寺は、1571年(元亀2年)に山形県川井に創建されたのが始まりである。1590年(天正18年)の豊臣秀吉の奥州仕置により、伊達政宗が会津黒川城(福島県会津若松市)から米沢城、岩出山城となるなかで、家臣茂庭氏も随行してきたと言われている。その後、1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いで、上杉軍と戦うなど軍功を挙げた等で、1603年(慶長8年)松山領の一万石を賜っている。1605年(慶長10年)に、石雲寺も松山領内に移っている。さらに、1590年(天正18年)に、豊臣秀吉の奥州仕置により、和賀忠親は、和賀郡(岩手県)の領地没収をされ、一族離反を余儀なくされてしまったが、その子和賀義弘が、1602年(慶長7年)に、伊達政宗により松山邑千石の和賀山に住まいを許され、120人扶持を宛てがえられたと言われている。それ以後、和賀氏の菩提樹となり、初代和賀義弘の墓がある。また、その後、明治維新以降に、仙台屋敷より和賀山に戻った和賀頼永とその子和賀金三郎の墓もある。

阿武隈川流域古代・中近世史跡(岩蔵寺)

<<蔵王周辺に沿って>>

岩蔵寺(岩沼市)は、宮城県岩沼市志賀薬師に境内を構える天台宗の寺院である。岩蔵寺の創建は平安時代初期の860年(貞観2年)に、慈覚大師円仁が薬師如来像をこの場所に安置し開基したと伝えられている。慈覚大師円仁は第3代天台座主、入唐八家として知られ、山寺立石寺(山形県山形市)や瑞巌寺(宮城県松島町)を開山したとの伝承から、東北地方では様々な伝説が残されている。

岩蔵寺境内の前には現在も山門ではなく鳥居があるなど神仏混合の形態が今も留めて、石段も苔むし当時の雰囲気を感じる事が出来る。本堂は三間四面の宝形造りで一間の向拝を持つ素朴な建物ですが、山深く佇む様は郷愁を誘い、建物内部には本尊の薬師如来を中心として両脇に日光菩薩、月光菩薩が安置され、運慶が彫り込んだとされる木造十二神将、狩野法眼(鎌倉時代)が描いたとされる絵馬などが納められている。宗派は天台宗で、本尊は薬師如来である。

名取・広瀬川流域古代・中近世史跡(仙台東照宮)

<<小松島地域に沿って>>

仙台の東照宮は、1654年(承応3)に、仙台藩の2代藩主伊達忠宗公によって創建された。伊達政宗公の没後、仙台藩の領内では大火や大洪水等の災害が続き、仙台藩の財政は重大な危機に陥りましたが、幕府の物心両面の援助により危機を脱し、体制を維持確立することができた。

このような背景から忠宗公は、徳川家に対する尊崇・感謝の標として、1649年(慶安2)に、将軍徳川家光公に東照宮創建を願い出、直々に許可を得るとことができ、社殿の造営にとどまらず神社を維持管理するための御宮町の制定、仙台最大のお祭りである東照宮御祭礼の斎行と御譜代町を含む氏子町の指定など東照宮を仙台藩の守護神とするための様々な取り決めを行ったと言われている。

名取・広瀬川流域古代・中近世史跡(岩屋山長谷寺)

<<交通要衝岩沼地域に沿って>>

岩屋山長谷寺は、宮城県岩沼市北長谷畑向山の長谷寺横穴古墳群に境内を構える曹洞宗の寺院である。長谷寺の創建は平安時代後期の1059~1056年(康平年間)に、前九年合戦の際、源頼義が戦勝祈願して、見事念願成就し勝利をおさめた事で、本堂を建立し、長谷寺の本尊を模した仏像を安置したことが始まりとされている。当初は天台宗で開山されましたが、後の曹洞宗に改宗している。

本尊である十一面観音像は小野篁(小野妹子の子孫:802~853年)作とつたえられ、両脇には不動明王像と毘沙門天像が安置されている。これら仏像は秘仏として一般公開されていない。当時から信仰の対象になって多くの信者がいるとされている。

北上川・迫川流域古代・中近世史跡(興福寺)

<<大嶽山地域に沿って>>

興福寺の創建は不詳であるが、その伝承によると807年(大同2年)平安時代初期に、坂上田村麻呂(鎮守府将軍、征夷大将軍)が当地を支配した大武丸を討ち取った際、遺体を7分割にして埋葬し、塚の上に堂を設けたのが始まりとされている。清水寺(京都市東山区清水)の延鎮法師を招いて開山したとも伝えられている。中世に入ると、領主である葛西氏によって庇護され、葛西清重の一族である葛西近江守の弟重高が出家して、了全と名乗り興福寺を再興していると言われている。1590年(天正18年)の小田原の参陣に不参した葛西氏は豊臣秀吉による奥州仕置きにより改易となった。それに不服をもった旧臣や農民達は、1591年(天正19年)に、葛西大崎一揆を起こした時、葛西氏と関係が深かった興福寺も一揆に参加して、多くの堂や寺の宝、記録などがその戦火によって焼失していまっている。

1619年(元和5年)江戸時代初期に、山学坊永盈により中興され、佐沼城(要害)の城主である津田氏も篤く信仰して庇護したと言われている。仙台藩3代藩主伊達綱宗が重篤になると、当時の領主津田春康は興福寺観音堂にて病気平癒の祈祷を行い、見事念願成就すると、それ以後、伊達家の祈願所として庇護された。明治時代初頭に発令された神仏分離令を経て、1872年(明治5年)に箆峰寺(昆峰寺)の末寺となり天台宗に改宗されている。

興福寺六角堂は和風建築と洋館を掛け合わせた形式をもっていて、ベランダや窓の仕様など洋風建築の要素を取り入れた貴重なものである。1976年(昭和51年)に、南方町(登米市)指定文化財に指定されている。興福寺観音堂は、1888年(明治21年)に再建されたもので、木造平屋建て、宝形造、銅板葺き、桁行5間、張間5間、正面3間軒唐破風向拝付き、外壁には中国故事を表現し、欄間には十二支の彫刻、1990年(平成2年)に、登米市指定文化財に指定されている。奥州三十三観音霊場第10番札所(札所本尊:十一面観音菩薩・御詠歌:後の世も 今日の御法の 大嶽の 生まれぬよきの 契り深しな)。山号は大嶽山、宗派は天台宗、本尊は十一面観世音菩薩である。

阿武隈川・蔵王地域古代・中近世史跡(白鳥神社)

<<村田町地域に沿って>>

白鳥神社は、景行天皇の代に、東夷征伐に赴かれた小碓尊(日本武尊)陣営の跡といわれており、ここに社殿を建立して神霊を鎮祭して、大宮白鳥明神と称して地方鎮護の神として尊崇されていると言われている。812年(弘仁3年)の嵯峨天皇の代に、僧空海が真言宗普及のため東奥行脚するなか、社南に寺院を建て十一面観音の像を置いて本地とした。又、寺号を大宮山定竜寺とし、国司より社領を寄進されたと言われている。寺僧釈寛源所蔵の「縁起」によれば、前九年の役(天喜・康平年中)に際し官軍が苦戦しているなかで、源頼義父子が白鳥神社に参籠奉幣戦勝を祈り、「夢に白衣に冠をいただく日本武尊、雄剣を佩き弓矢を執る大津武日命、吉備武彦命があらわれ、神威を加え給う旨告げられ、翌日軍中に白鶴・白鳥飛来し、社頭の藤蔓が大竜と化して、遂には敵兵を敗退せしめた」との伝えが残されている。さらに、これによってその後、1063年(康平6年)に、冷泉天皇が宮社を建立して神恩に謝したといわれている。この老藤を「奥州の蛇藤」とよび、今なお蜒々長蛇の如く晩春ともなれば鬱蒼と茂り花乱れ咲き往時を物語っている。以来、村田・石川・伊達・芝多氏などの領主をはじめ広く庶民の信仰をあつめて、金品等の奉献が行われた。

阿武隈川流域古代・中近世史跡(瑞雲寺)

<<県南地域に沿って>>

金龍山瑞雲寺は、1458年(長禄2年)に、 瑚海仲珊禅師(新潟県村上市、耕雲寺四世)が金山の地に足を踏まれて、新潟県村上市の耕雲寺の末寺として金龍山中腹を整地して寺院を建立したのが始まりと言われている。

その後、天正の頃に本堂がひどく荒廃したので、伊達藩士中島伊勢守宗求公(瑞雲寺中興開基)が建物を修理した。また、田畑を寄進して中島氏の菩提所として瑞雲寺を維持されたと言われている。

金山製糸場は、佐野製糸工場であり、工女墓が近くの瑞雲寺に安置されている。

1885年、政商小野組で東北地方での養蚕業を担当していた佐野理八が、1874年の小野組破産後、すでに経営していた、福島二本松製糸場を譲り、交通の便がよく、養蚕が盛んな 金山に戸長の協力で独力で製糸場を創建。1886年、フランス製最新製糸機械を導入し、操業を開始。年間3000貫の生糸を生産、博覧会で優秀賞を受け、国内外、欧米までにも知られる ようになった。

佐野製糸工女の墓(瑞雲寺)写真 女工は、200人余りで、寄宿舎生活、10~20代が多く、地元より新潟・滋賀などの遠隔地出身者が多かった。大正時代中期以降の世界不況により、経営不振が続き、 休業・買収などを経て、1937年(昭和12年)完全閉鎖となる。 製糸場に隣接する瑞雲寺(曹洞宗)の境内の一隅に、女工の墓がひっそりと立っている。

阿武隈川流域古代・中近世史跡(大雄寺)

<<県南地域に沿って>>

大雄寺の創建は、亘理要害の初代城主伊達成実が、1604年(慶長9年)に、福島県信夫郡小倉村にあった陽林寺(伊達実元の菩提寺、永正11年:1514年、伊達稙宗開基、盛南舜籍大和尚開創、喜庵祥悦大和尚勧請開山)を亘理要害の城下へ移したのが始まりとされている。当初は、成実の父親である伊達実元の戒名「独照院殿雄山豪英大居士」に因み萬松山雄山寺と称しましたが、1711年(正徳元年)仙台藩3代綱宗の法号「雄山」に憚りはばかり、再び改め大雄寺と称した。境内には伊達成実霊屋があり、実元と14代実氏の霊屋、13代邦実まで領主夫妻の墓もある。亘理伊達家代々の菩提寺としている。(4代、9代、13代夫人を除く)

寺内は武石氏の小堤城跡にあたり、東西に土塁の一部が残存している。

名取・広瀬川流域古代・中近世史跡(金蛇神社)

<<交通要衝岩沼地域に沿って>>

金蛇水神社の由緒は、その水源の神としての性格からみると、この地方に人びとが初めて足跡を記した悠久の太古にさかのぼると考えられる。御社名をめぐっては、 一条天皇の時代、989年(永祖元年)、平安時代中頃、京都三条に住む刀匠小鍛冶宗近が、勅命で宝刀を鍛えるための霊水をこの水神宮で見つけ、無事鍛えることができた。 その神恩に感謝し、雌雄の金蛇を献納したのが由来とも 言われている。水速女命を主祭神とし、大己貴命・少彦名命の二柱の神をあわせて祀る。 古来、商売繁盛、金運円満の神として名高く、商人や実業家の信仰が厚い。また外苑の一角にある牡丹園は、東北を代表する牡丹園として名高い。

総面積約一千坪の園内には、百余種、千三百株の牡丹が植えられており、品種の多いことでも知られている。

九竜の藤写真 境内の巨大な藤は、一名「九竜の藤」と称し、樹齢三百年あまりに及ぶと言われている。藤棚は四十坪にもおよび、五月中旬の開花期にはみごとな花を下げる。

伊達騒動に関する近世史跡(東陽寺)

<<原田甲斐の首塚について>>

寛文十一年(一六七一)三月二七日江戸幕府の老中酒井雅楽邸において評定が開かれた。甲斐は訴人である伊達安芸を斬り、柴田外記や酒井の家臣等と斬り合いとなり斬死し外記も間もなく絶命した。甲斐の死骸は芝の良源院に運ばれ家臣は甲斐の首をもって急ぎ船岡に帰り東陽寺に埋葬した。六月九日に至って処罰は事のほかきびしく幕府の命によって原田氏は断絶となった。

その後東陽寺は米谷に移り甲斐の寄進した梵鐘に首をかくし船を使い阿武隈川を下り、北上川を上って密送し、この地に葬り銀杏の木を墓の目じるしにした。通称原田甲斐の首塚といわれている。

その後東陽寺は米谷に移り甲斐の寄進した梵鐘に首をかくし船を使い阿武隈川を下り、北上川を上って密送し、この地に葬り銀杏の木を墓の目じるしにした。通称原田甲斐の首塚といわれている。

延宝七年(一六七九)甲斐の死後九年目に二十九名により供養碑が建立されたが、刻まれている人名は偽名である。未だ逆臣と言われている時であったから世を憚っての事と思われる。銀杏の木は今では樹高五十米余、周囲八米の大銀杏になっている。

伊達騒動に関する近世史跡(慈眼寺)

<<古内志摩義如について>>

古内志摩は、名を義如(よしゆき)といい、初め治太夫と名のっていました。三代藩主伊達綱宗公に仕え、四代藩主綱村公のときに家老となりました。

寛文11(1671)年、江戸幕府大老酒井雅楽頭忠清邸で、伊達騒動(寛文事件)が起こりました。

伊達安芸宗重は、幼名亀千代(四代綱村)の後見人である伊達兵部宗勝の藩政を糺そうと、幕府に訴え幕府執行部による再度の対審が酒井邸にて開かれました。その日伊達安芸宗重、藩奉行原田甲斐宗輔、柴田外記朝意、古内志摩義如、案内役として伊達藩聞番役、蜂谷六左衛門可広が呼び出されていました。幕府の訊問が終了し、控室に戻ると原田甲斐が突然、安芸に斬りかかり、甲斐も柴田外記、蜂谷六左衛門によって斬殺されました。古内志摩は別室にいて難をまぬがれ、実情を知る志摩は、一連の騒動の処理に活躍しました。

伊達安芸宗重は、幼名亀千代(四代綱村)の後見人である伊達兵部宗勝の藩政を糺そうと、幕府に訴え幕府執行部による再度の対審が酒井邸にて開かれました。その日伊達安芸宗重、藩奉行原田甲斐宗輔、柴田外記朝意、古内志摩義如、案内役として伊達藩聞番役、蜂谷六左衛門可広が呼び出されていました。幕府の訊問が終了し、控室に戻ると原田甲斐が突然、安芸に斬りかかり、甲斐も柴田外記、蜂谷六左衛門によって斬殺されました。古内志摩は別室にいて難をまぬがれ、実情を知る志摩は、一連の騒動の処理に活躍しました。

延宝元(1673)年43歳で没し、慈眼寺に葬られました。

北上川・迫川流域古代・中近世史跡(奥州善光寺)

<<奥州善光寺如来>>

宮城県栗原市高清水の奥州善光寺は、信州善光寺・甲州善光寺と並ぶ日本三善光寺 の一つであり、1120年頃平泉の藤原基衡が、父清衡の菩提のため、信州善光寺如来 像の分身「阿弥陀如来像」を祀ったと伝えられている。

宮城県栗原市高清水の奥州善光寺は、信州善光寺・甲州善光寺と並ぶ日本三善光寺 の一つであり、1120年頃平泉の藤原基衡が、父清衡の菩提のため、信州善光寺如来 像の分身「阿弥陀如来像」を祀ったと伝えられている。

伊達騒動に関する近世史跡(光明山孝勝寺)

<<釈迦堂について>>

光明山孝勝寺の開山は、中老僧 一乗阿闍梨日門上人で大仙寺として開かれた。

伊達政宗公、忠宗公、綱宗公、綱村公、吉村公と伊達家庇護のもと、伊達家一門格の寺院となっている。

伊達政宗公が出陣する際に、当山で戦勝を祈願したところ沢山の武勲をあげることが出来たことから、縁起の良い寺として大仙寺だった寺号をから「全勝寺」と改め、

万治2年2月5日 2代忠宗公 正室 振子姫が、52歳で他界して、法名を 孝勝院殿秀岸日迅大姉と号してから、その法号を以て現在の孝勝寺となった。

伊達騒動(寛文事件)は、3代綱宗公が、幕府から突然隠居を命じられて、わずか1才の亀千代丸(綱村公)が、伊達家4代の家督を継ぐことになったことにより、伊達騒動(寛文事件10年7ヶ月)が始まったと言われている。この伊達家の一大事を、乗り越え亀千代丸を伊達家4代公として育て上げるために、母君三澤初子(政岡)が、その熱烈な法華経信仰したと言われている。こうして、命を狙われながらも立派に成長した4代綱村公は、母君のご恩に報いるために、ご母堂が大切にしていた一寸八部の釈迦如来像を安置する釈迦堂を建立した。

伊達騒動(寛文事件)は、3代綱宗公が、幕府から突然隠居を命じられて、わずか1才の亀千代丸(綱村公)が、伊達家4代の家督を継ぐことになったことにより、伊達騒動(寛文事件10年7ヶ月)が始まったと言われている。この伊達家の一大事を、乗り越え亀千代丸を伊達家4代公として育て上げるために、母君三澤初子(政岡)が、その熱烈な法華経信仰したと言われている。こうして、命を狙われながらも立派に成長した4代綱村公は、母君のご恩に報いるために、ご母堂が大切にしていた一寸八部の釈迦如来像を安置する釈迦堂を建立した。

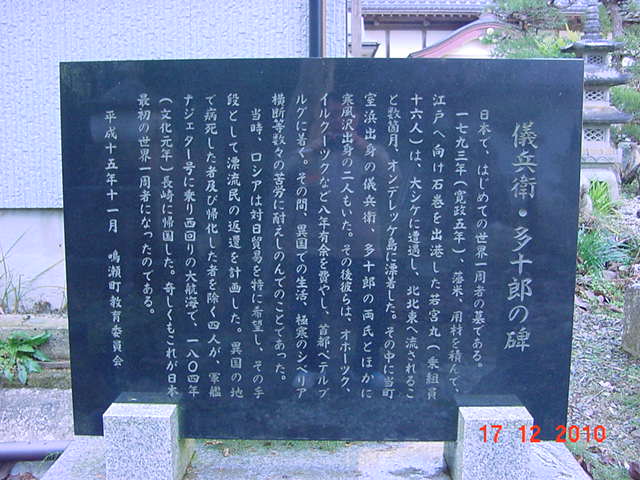

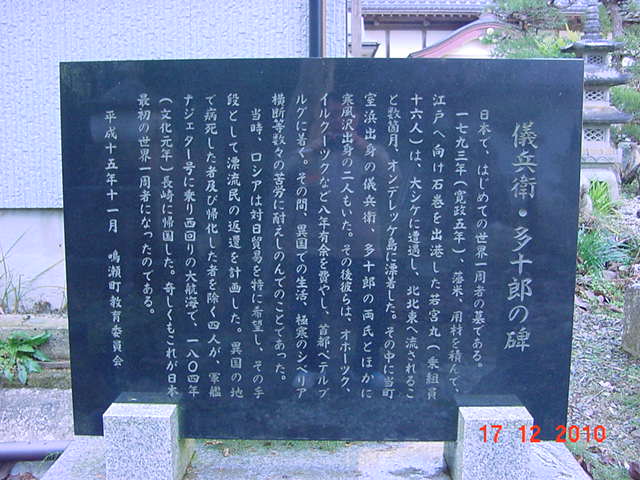

松島周辺の近世史跡(儀兵衛・多十郎の墓)

<<儀兵衛・多十郎オロシヤ漂流記念碑について>>

儀兵衛、宝暦12年(1762年)から 文化3年9月3日(1806年10月14日))は、江戸時代の船乗りである。儀平(または奥田儀兵衛、奥田儀平、儀平衛とも)は、1761年に陸奥国桃生郡深谷室浜(現・東松島市室浜)で生まれている。船乗りとして、1793年に江戸に向けて若宮丸(千石船)に乗り組み石巻港を出発したが、津太夫、多十郎、左平らと共に塩屋崎沖で嵐に遭遇して漂流してロシヤ船に助けられ、その後、紆余曲折を経てロシア、バルト海、ハワイを経由して文化1年(1804年)に、日本に帰着した。

1806年に亡くなった。享年45。日本人として初めて世界一周をした4名のうちの1人となった。

出身地の宮城県東松島の室浜に、多十郎の墓碑の隣りに質素な供養碑が建てられている。

儀兵衛、宝暦12年(1762年)から 文化3年9月3日(1806年10月14日))は、江戸時代の船乗りである。儀平(または奥田儀兵衛、奥田儀平、儀平衛とも)は、1761年に陸奥国桃生郡深谷室浜(現・東松島市室浜)で生まれている。船乗りとして、1793年に江戸に向けて若宮丸(千石船)に乗り組み石巻港を出発したが、津太夫、多十郎、左平らと共に塩屋崎沖で嵐に遭遇して漂流してロシヤ船に助けられ、その後、紆余曲折を経てロシア、バルト海、ハワイを経由して文化1年(1804年)に、日本に帰着した。

1806年に亡くなった。享年45。日本人として初めて世界一周をした4名のうちの1人となった。

出身地の宮城県東松島の室浜に、多十郎の墓碑の隣りに質素な供養碑が建てられている。

| 儀兵衛・多十郎の墓 |

| 宮城県東松島市宮戸字門前13 観音寺 |

Topページに戻る

その後東陽寺は米谷に移り甲斐の寄進した梵鐘に首をかくし船を使い阿武隈川を下り、北上川を上って密送し、この地に葬り銀杏の木を墓の目じるしにした。通称原田甲斐の首塚といわれている。

その後東陽寺は米谷に移り甲斐の寄進した梵鐘に首をかくし船を使い阿武隈川を下り、北上川を上って密送し、この地に葬り銀杏の木を墓の目じるしにした。通称原田甲斐の首塚といわれている。

伊達安芸宗重は、幼名亀千代(四代綱村)の後見人である伊達兵部宗勝の藩政を糺そうと、幕府に訴え幕府執行部による再度の対審が酒井邸にて開かれました。その日伊達安芸宗重、藩奉行原田甲斐宗輔、柴田外記朝意、古内志摩義如、案内役として伊達藩聞番役、蜂谷六左衛門可広が呼び出されていました。幕府の訊問が終了し、控室に戻ると原田甲斐が突然、安芸に斬りかかり、甲斐も柴田外記、蜂谷六左衛門によって斬殺されました。古内志摩は別室にいて難をまぬがれ、実情を知る志摩は、一連の騒動の処理に活躍しました。

伊達安芸宗重は、幼名亀千代(四代綱村)の後見人である伊達兵部宗勝の藩政を糺そうと、幕府に訴え幕府執行部による再度の対審が酒井邸にて開かれました。その日伊達安芸宗重、藩奉行原田甲斐宗輔、柴田外記朝意、古内志摩義如、案内役として伊達藩聞番役、蜂谷六左衛門可広が呼び出されていました。幕府の訊問が終了し、控室に戻ると原田甲斐が突然、安芸に斬りかかり、甲斐も柴田外記、蜂谷六左衛門によって斬殺されました。古内志摩は別室にいて難をまぬがれ、実情を知る志摩は、一連の騒動の処理に活躍しました。

宮城県栗原市高清水の奥州善光寺は、信州善光寺・甲州善光寺と並ぶ日本三善光寺 の一つであり、1120年頃平泉の藤原基衡が、父清衡の菩提のため、信州善光寺如来 像の分身「阿弥陀如来像」を祀ったと伝えられている。

宮城県栗原市高清水の奥州善光寺は、信州善光寺・甲州善光寺と並ぶ日本三善光寺 の一つであり、1120年頃平泉の藤原基衡が、父清衡の菩提のため、信州善光寺如来 像の分身「阿弥陀如来像」を祀ったと伝えられている。

伊達騒動(寛文事件)は、3代綱宗公が、幕府から突然隠居を命じられて、わずか1才の亀千代丸(綱村公)が、伊達家4代の家督を継ぐことになったことにより、伊達騒動(寛文事件10年7ヶ月)が始まったと言われている。この伊達家の一大事を、乗り越え亀千代丸を伊達家4代公として育て上げるために、母君三澤初子(政岡)が、その熱烈な法華経信仰したと言われている。こうして、命を狙われながらも立派に成長した4代綱村公は、母君のご恩に報いるために、ご母堂が大切にしていた一寸八部の釈迦如来像を安置する釈迦堂を建立した。

伊達騒動(寛文事件)は、3代綱宗公が、幕府から突然隠居を命じられて、わずか1才の亀千代丸(綱村公)が、伊達家4代の家督を継ぐことになったことにより、伊達騒動(寛文事件10年7ヶ月)が始まったと言われている。この伊達家の一大事を、乗り越え亀千代丸を伊達家4代公として育て上げるために、母君三澤初子(政岡)が、その熱烈な法華経信仰したと言われている。こうして、命を狙われながらも立派に成長した4代綱村公は、母君のご恩に報いるために、ご母堂が大切にしていた一寸八部の釈迦如来像を安置する釈迦堂を建立した。